|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@��

�́@�ۂ̂�����

144

�@�@�@�@�@1�@�����̓��X�@top

�@���ɐ�����������A�[�ɐ������������ċA��A�l�ނ́A������������̐�������L��ȉF���̍\����m�����B

�@�����̗Ƃ����߂ė����邤���ɁA�n���̌`��傫����m�邱�Ƃ��ł����B

�@�₪�Đl�ނ̎��R�ɂ��Ă̔F���́A�n���̓����̍\���A�����āA���̂��\������P�ʂƂ��Č��q�̍\���ɂ��[�߂���悤�ɂȂ����̂ł���B

�@���̂悤�ɌÂ�����l�ނ́A�J���Ɛ������Ƃ����āA���R�̑召�l�X�ȍ\���ɂ��Ă̔F����[�߁A�܂����ꂼ��̍\���͏�ɐÎ~���邱�Ƃ��Ȃ��A�������Â��A�����ɂ����ĘA�����Ă��āA�������Ɋ֘A�������Ă��邱�Ƃ�m�����B

�@�����Ă̗V�q�������́A�쐶�̎R�r�⋍�̌Q���ǂ��Đ������A�����ɎR�r�⋍�Ɂu��v�Ƃ������̂����邱�Ƃ�F�������B |

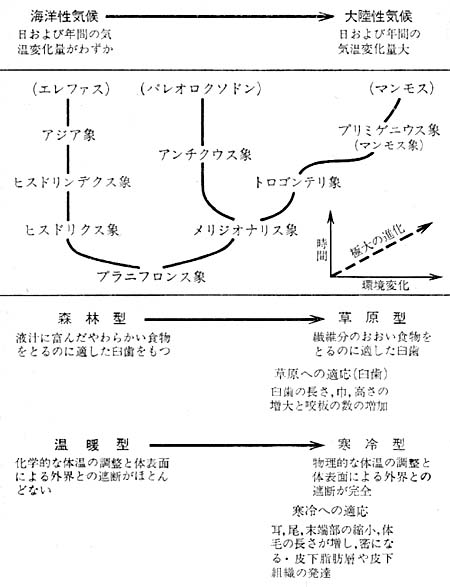

���ΏۃT�[�x���h��(��)�ƃv���`�x���h��(�E)�̕����}

(�I�Y�{�[���A1942���)

|

�@�_�k�������͂��܂�ƂƂ��ɁA�l�ނ͖쐶�̐A�����͔|���A�ƒ{��ɐB�����邱�Ƃɂ���Ď킪�ψق�����̂ł��邱�Ƃ�m�����B

�@�����w�I�Ȏ�̔F���A�܂��A���ɂ���ĉߋ��̐����i�Ð����j�ɂ��Ă̔F�����[�߂���ƂƂ��ɁA�������鎩�R�̒��ł̐����̐����̗��j���A�������ɖ��炩�ɂ���Ă����̂ł���B

�@�����m��ʉ�����̓�����A���V�̎����͂��Ɖ^��ł��鍕���A���̍������ݕӂ�A���{�̓��X�A�����Ă����ɂ��݂��Ă������̏ۂ̕������������ǂ邱�Ƃɂ���āA���{�̎��R�̈ڂ�ς�߂Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�@�M�������̋N��

�@�n������ŐV����Ƃ��鎞��́A�u�M���ނ̎���v�Ƃ����A��Z�疜�N�̗��j�������Ă���B

�@�������A�M���ނ̋N�������Ƃ߂Ă��̗��j�������̂ڂ�ƁA����ɒ�����̂͂��߂̎O��I���܂ł��ǂ邱�Ƃ��ł���̂ŁA�M���ނɊւ��Ă͏��Ȃ��Ƃ��A�ꉭ���疜�N�̗��j���L�^����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���l���N�ɁA�����̉_��Ȃ̎O��I���̒n�w���甭������A�V�[�R�h���E���O�j�C�Ɩ������ꂽ���^�̓����̉����i�����̒������l�Z���`�j�́A�����̌`�A���̏�Ԃ���M���ނɊ܂߂��A���n�M���ނ̎O���ނƂ����O���[�v�ɂ͂���B

�@�����̚M���ނƃn�`���E�ނƂł́A���̑̂���̂̂͂��炫�A���Ƃ����i�̌`����͂��߁A�����Ƒِ��A�ω����ƍP�����Ƃ����悤�ɁA����I�ȍ������邪�A���n�M���ނ��p���������O��I�ɂ́A�b�`�n�`���E�ނƂ���M���ނɂ������̐����������n�`���E�ނ��ɉh���Ă����B

�@�n�`���E�ނ̒��Ԃ́A���łɂ��̂܂��̎���A�܂�Ð��㖖�̓��I�ɔɉh���͂��߂Ă������A���������Ì^�̃n�`���E�ނ���A����ɂ����Ă͏b�`�n�`���E�ނ̂悤�Ȃ��̂ւ̕�����������A����͚M���ނւ̕��������ǂ����B

�@�������A���̎嗬�́A������́u�n�`���E�ނ̎���v���������V�^�̃n�`���E�ނ̋����݂����悤�ȑ唭�W���Ƃ����̂ł������B

146

�@���n�M���ނ̂͂���͂��łɎO��I���Ɍ���Ă��邪�A���̂��ׂẴO���[�v���o�����ă��[���V�A�A�k�A�����J�A�A�t���J�̏��嗤�ɕ��z���Ђ낰���̂́A���̎���̃W�����I���i�ꉭ�l�疜�N�O�j�ł������B

�@�������Ȃ���A�����͂���������^�ŁA�����̃l�Y�~�����������l�R���炢�̑傫���̂��̂ł����āA�n��ɔɉh������߂����������̉A�ɂ�����Đ������Ă������Ƃł��낤�B

�@�����������n�M���ނ́A���̏ォ��̓n�`���E���̂悤�ɗ����ł��������A�ِ��ł��������A�悭�킩��Ȃ����A�Ƃ�����������u���^�v�Ƃ��āA�{���̚M���ށA�܂�u�ٔՂ��������v�^�b�����o�������̂́A�����㖖�̔����I�i��ꉭ�N�O�j�ł������B

�@���̔����I�ɂ́A�n����ɂ����ċC�������≷���������ƂŒm���Ă���B

�@�O��I�E�W�����I�ɂ́A�k�܌܌ܓx�܂ŕ��z���Ă����T���S�ʂ��A�k�l�ܓx�܂ŕ��z�������i���݂͖k�O�Z�x�j�A�≖�w�̕��z���琄�肳��銣���C��т̔z�u���A�����Ƃقړ��l�ƂȂ����B

�@�܂��A�_�f�̓��ʌ��f�i�n18�j�ɂ���đ��肳���ߋ��̊C�����i�Ð����j�́A�����I����̂͂��߂ɂ́A�C�������������ቺ�������Ƃ������Ă���B

�@���̂悤�ȊO�I�ȋC������̕ω��̂��Ƃɂ́A�ቷ���őِ��̚M���ނ̕����A�ω����ŗ����̃n�`���E�ނ��͂邩�ɂ�����Ă������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�̂����剻���āA���ꉻ���ɂɒB���Ă��㋰�������̓����I�Ȑ��������́A���������O�����̕ω��ɂ������Ȃ������ł��낤�B

�@�h������͖̂S�ԂƂ�����悤�ɁA���������͂��悻�Z�疜�N�O�̒�����̂��������Ƃ��āA�S�т����Ă������̂ł���B

�@�@�u�n�`���E�ނ̎���v���������ƂƂ��ɁA���݂ɂȂ���^�b�ނ̔����I�Ȕ��W�̎��������Ƃ���A�u�M���ނ̎���v�̖����J�����B

�@�@���{�ɂ��A�����̚M���������݂��悤�ɂȂ����̂��A���������V����̂͂��߂ł������B

�@�ΒY�̐X

�@���{�ɂ��݂��������Ƃ��Â������̚M���ނ́A�T�C�A�o�N�A�C�m�V�V�̐�c�����ł����āA�ʔ������Ƃɂ����͂���������{�̎�v�ȒY�c�n�тŔ�������Ă���B

�@���Ƃ��A�T�C�̐�c�̃A�~�m�h���́A�k�C���̉J���Y�c�ƎR�����̉F���Y�c����A�f�X�}�g�e���E���Ƃ����o�N�͉F���Y�c�A�A���\���R�e���E���Ƃ����C�m�V�V�͏�֒Y�c����Ƃ����悤�ɂł���B

�@�Y�c�n�тƂ����M���ނ̉��Ƃ̊W���݂Ă݂悤�B�@���{�̐ΒY�����ʂ́A���S���g���Ƃ���A���E�̂���́Z�E�O��ɂɂ����Ȃ��B

148

�@�܂��A���E�I�ɋK�͂̑傫���\�A�A�A�����J�A�����A�C�M���X�Ȃǂ̐ΒY�́A�����ǂ���̐ΒY�I����I�Ƃ������Ð��㖖�i��O���N�O�j�̌Â��n������̒n�w�̒��ɂ��邪�A���{�̂��̂́A������肸���ƌ�́A�V����̌Ñ�O�I�i��܁A�Z�疜�N�O�j�̐V�����n������̒n�w�̒��Ɋ܂܂�Ă���B |

�A�~�m�h��

|

�@�܂�A�����ΒY�Ƃ����Ă��n���̗��j�̏�ŁA�S�����������̂��̂ł���A�]���Ă��̕�ނƂȂ���̂������������Ă���B

�@�Ƃ��낪�A���̌Ñ�O�I�̍��ɂł���ΒY�w�́A���{�̂ق��ł��A�k�A�����J�̃��b�L�[�R���̓��[�A�����^�i�B����j���[���L�V�R�̖k���ɂ����āA���N�������C���̖P�R�Y�c�A�������k���̕����Y�c�A���h�C�c�̊��Y�w�Ȃǂ��m���Ă���B

�@���̂����P�R�Y�c����́A���{�ɂ������̂Ɠ��l�ȚM���ނ̉����������Ă���B

�@���������Y�c�̂����Ȃ��̂́A����������̓����A�����Ȓn�k�ϓ����s�����u�A���v�X���R�сv�Ƃ���n��Ɋ܂܂�Ă���B

�@���{�A�J���`���b�J�A���b�L�[�R���A�A���f�X�R�����ނ��т��鑾���m���߂���n�т̎R�n�́A�����������R�^���ɂ���Ă���ꂽ���̂ł������B

�@���̒n�тł́A�R�n�����������N�����ĎR�n����͑e���̍����I����ʂɂ͂��т�����A�R�[�̌E�n�A�A�C�ݕ���̎��n�⊃�߂��Ă��B

�@���̎���ɂ́A�����ł͒g�т̐X�тŔɖ��Ă���悤�ȐA�����A�ɂɋ߂��k���Z�x���炢�̒n���ɂ����z�i�ɑ�O�I�^�A���Q�j�ł���悤�Ȓg�����C��̏�Ԃł������B

�@�����ł́A���������Ɩ��Ă����X�т���^�яo���ꂽ���≺���́A���I�ƂƂ��ɋ}���ɖ��߂��Ă��A���̒n��̐ΒY�̕�ނƂȂ����B

�@���{�ł��A���N���Â��Ă��������R���̘[��k��B�̊C�ݕ���ł́A����������Ԃ�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�ΒY�w�̒��ɂ���A���̉��ׂĂ݂�ƁA�����̊C�݂ɂ́A�o�V���E�A�r���E�A�t�E�A�N�X��R���`�V�_�A�~�~���`�V�_�̂悤�ȔM�сE�g�т̐A�������������Ɣɖ��Ă������Ƃ��킩��B

�@�Ύ�Y�c����́A�r���E�̉�����������Ă��邪�A�����̖k�C���͂��܂̋�B�암���A�����ƒg�����C������̂��Ƃɂ������̂ł��낤�B

�@�A�~�m�h���A�f�X�}�g�e���E���A�A���\���R�e���E���Ȃǂ����݂��Ă�������̓��{�́A���������͂邩�ɉ��g�����^�̋C�����̂ł���B

�@�A�~�m�h���́A�p�̂Ȃ��T�C�ŁA��^�ŏd���A���Ȏl���A�Z���Ђ炽���w�������A�����d���Ԃ��������ȓ����i��}�j�ł������B

�@�T�C�̐�c�́A�Ñ�O�I�̎n�V���i��ܐ甪�S���N�O�j�ɁA�k�A�����J�ɂ����q���L�E�X�Ƃ������^�ł��Ⴕ��ȃE�}��o�N�Ɏ����T�C�ł���A���̌Ñ�O�I�ɁA�k�A�����J��ɑ唭�W�������B

�@���Ƃ��Ă͎O�Z���ɂ킽�鑽�푽�l�̂��̂��m���Ă���B

�@�T�C�̒��Ԃ́A�q���L�E�X���܂ށu����T�C�v�Ɓu���������̃T�C�v�u�^�̃T�C�v�̎O�̃O���[�v�ɕ������邪�A���݂ł́A�̋��̖k�A�����J�ł͑S���p�������A�A�W�A�ɎO��A�A�t���J�ɓ��A�u�^�̃T�C�v�̖��Ⴊ���c���Ă���ɂ����Ȃ��B

�@�A�~�m�h���͂����ΐ�⋬�J�ʼn��Ƃ��Ĕ��������̂ŁA���ӂŐ������Ă����u���������̃T�C�v�Ƃ����Ă���B

150

�@�n�V���ɖk�A�����J�Ŕ��W�����T�C�̒��Ԃ́A�����A�������ł������x�[�����O�C���̒n���i�x�[�����O�E�`���N�`��n�Ƃ���j��ʂ��āA���[���V�A�嗤�Ɉړ����Ă����B

�@�A�W�A�ɂ́A�����Z�P������o���L�e���E���Ƃ����T�C��A�����O���̃u�����g�e���E���Ȃǂ̋���ȃT�C�����āA�̂��傫���Ƃ����_�ł͌�̎���ɂȂ��Č����ۂ̒n�ʂ��߂Ă����̂ł������B

�@���{�������̓A�W�A�嗤�̈ꕔ�ŁA�A�~�m�h���̒��Ԃ́A�����S���A�����k���A���N�����A�r���}�A�{���l�I������{�ɂƍL�����z���Ă����B

�@�呐���̔��B

�@�A�~�m�h�����������Ă����Ñ�O�I�̂��̎���́A�V��O�I�ł���B

�@���V���i����ܕS���N�O�j�ƑN�V���i���O�S���N�O�j���܂ސV��O�I�́A���E�I�ɑ呐���̔��B�ɂ���ē����Â�����B

�@�k�A�����J�̃l�u���X�J�B�����́A�Ñ�O�I����V��O�I�ɂ����Ă̍����̒n�w�ׂ�ƁA���̂Ȃ��Œ��V����������N�V������ɂ����Ă̒n�w����͑��ؗނ̎�q�̉���������������邪�A������Â������̒n�w����͌����������Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���̒n��ł́A���V���ɂȂ��Ă���A����܂ł̐X�ђn�т���A�}���ɑ����n�тւ��肩��������Ƃ�����������̂ł���B

�@���{�ł��A��֒Y�c�ɂ��邻�̎���̒n�w����́A�����ł͍����n�тɂ����͂��Ă��Ȃ��u�G�t�F�h���v�Ƃ������q�A���̉ԕ��̉����������Ă��āA���Ȃ芣�������n�悪�L�������l�q�������������Ƃ��ł���B

�@���������A���̈ڂ�ς�́A���g�����ȌÑ�O�I����≷�����̐V��O�I�ւƂ������E�I�ȋC��ω��̉e���ɂ����̂ł���B

�@�Y�_�ΊD�̟v�����������A���Ƃ��ΗL�E���Ȃǂ́A�k�̒��ɂ���_�f�̓��ʌ��f�ɂ���ē����̐����̏�Ԃ�m�邱�Ƃ��ł��邪�A�G�~���A�j�ɂ��ƁA�o�n�}�̖k�ŁA�Q�V���͓E�O�x�b�Ō��݂̔����̐����ɂ����邪�A���V���ɂȂ�Ɠ�l�E��x�b�ƒቺ���Ă���B

�@�܂��A�����m�̐ԓ������̐[�C��͐ϕ��ɂ��ƂÂ������ł́A�Q�V����������Z�x�b�ł���̂ɑ��A���V�������x�b�A�N�V���������x�b�ƒቺ���A���݂͓�x�b�ƂȂ��Ă���B

�@�R�������̓��{�ɂ����ẮA�ʂĂ��Ȃ��L����呐���̍L���́A�z���̂��Ȃ����̂ł���B

���[���V�A�嗤�̏��X�ɂ��銣�������̃X�e�b�v�A�k�A�����J�̃v���[���[�A��A�����J�̑�p���p�X�A�A�t���J�����̃T�o���i�A���������^�̚M�������̕�ɂƂ����Ă��邩�A�~�J���ɂ́A�䂪�����[�g�������鑐�ɂ������A�����ɂ͌͂ꂽ���ɂ���Ĉ�ʂɊ��F�ƂȂ�B

�@�����ł́A�C�l�Ȃ̐A�������炵�A���A�āA���ނ̖L�ɂł��邪�A���̂悤�ȑ呐�����L�������Ƃ������Ƃ́A�����̗��j�̏�ŏd�v�Ȏ����ł������낤�B

�@���������呐�������B�������V���́A�̂���^�ƂȂ�A�l���̔��B�����A���������ɓK�������@�\�����L���ނ��唭�W�������M���ނ́u��������v�������̂ł���B

�@�܂��A����Ɠ����ɁA�����L���ނ̕ߐH�҂ł���H���ނ��A�������������W�����B

�@����ɁA�I���I�s�e�N�X��h���I�s�e�N�X�Ƃ����鉻�̗ސl�������ꂽ�̂����̎����ŁA�����̔��B�Ƃ͖��W�ł͂Ȃ������B

152

�@���邢�́A�l�ނ̋N�������̂悤�Ȏ���Əꏊ�ɂ܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B

�@�ۂ̒��Ԃ̃}�X�g�h�����A�̋��̖k�A�t���J�����Ƃɂ��āA���E�I�ɑ唭�W�������̂����̎����ł������B

�@�A�t���J�嗤�ƃ��[���V�A�嗤�Ƃ��ւ��ĂĂ����Òn���C�͏��ł��āA���[���V�A�嗤�Ɩk�A�����J�嗤�́A�x�[�����O�E�`���N�`��n�ɂ���ĂȂ����Ă����B

�@�����������R���̂��ƂŁA�}�X�g�h���͑��������ւ̓K����������݂Ȃ���A�����̊e�嗤���������Ђ낰���̂ł������B

�@���{�ɂ͂��߂ďۂ̒��Ԃ�����Ă����̂��A���̎����ŁA����́A�}�X�g�h���̒��Ԃ̃S���z�e���E���Ƃ���ۂł������B

�@���{�̃}�X�g�h��

�@����l�N�i�吳�O�N�j�ɁA�����S��V�����ԏ㓴�ŁA��ȚM�������̏�{�̉����������ꂽ�B

�@�ג����{�ɁA�߃t��̙��������������n�I�Ȍ`�̉P�����Ȃ��ł��Ă���}�X�g�h���̊{�̉��ł������B

�@�\�N��ɁA�������ŁA���{�̉����������ꂽ���A��{�ɂ��A���{�ɂ��Z���傪���Ă����B

�@�͂��߂͕ʁX�̓����̂��̂ƍl�����Ă������A��ɂȂ��ē���̂��̂Ƃ���A�S���z�e���E���E�A�l�N�e���X�Ɩ��t�����Ă���B

�@���ꂪ�A���{�Œm���Ă���ŌÂ̏ۂŁA�����ŁA��͒Ⴍ�A�r�̒Z���}�X�g�h���̒��Ԃł������i�O���r�A�Q�Ɓj�B

�@���̏ۂ̉����������ꂽ�̂́A���̕t�߂ɕ��z���Ă��鐐�Q�w�Q�Ƃ����O�I���V���̒n�w�ŁA���悻��ܕS���N�قǐ̂̍��̂��̂ł���B

�@���̒n�w�́A�C�̑͐ϕ��ł����āA����ςȊL�̉�����������Y�o����̂ŗL���ł��邩�A�f�X���X�`���X�A�p���I�p���h�L�V�A�Ƃ����o�N�Ɏ������������̚M�������A�A���q�g���O���X�Ƃ����Ì^�̃V�J�A�A���L�e���E���Ƃ����Ì^�̃E�}�A�`���e�W�E���Ƃ����T�C�A�p���I�^�s���X�Ƃ����o�N�̐�c�Ȃǂ���������Ă��āA���̕�ɂƂ���Ă���B

�@���{�ɂ���Ă����S���z�e���E���̂悤�ȃ}�X�g�h���̒��Ԃ́A���̓����A�A�W�A�嗤�ɂ��L�����z���āA���[���b�p��k�A�����J�ɂ��ړ����Ă����B

�@���̒��Ԃ́A���ߓ��A�����S���A�����i�R���ȁA�L���ȁj�A���N�����A�J�U�t�X�^���A�C���h�ɂ��������Ă������Ƃ��m���Ă���B

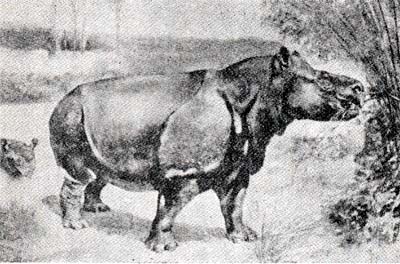

�@�܂��A�A�W�A�嗤�ɂ́A���̂ق��A�l�X�ȃ}�X�g�h�������āA���{�̉傪�w����ɂЂ炽���A�܂�ŃV���x���̂悤�Ȍ`�̉��{�����v���`�y���h���Ƃ����ʔ����`�̏ۂ��A�����S����J�U�t�X�^���ɂ���ł����̂ł����i���̏͂̃g�b�v�̉�̏ۂ̒��ԁj�B

�@�S���z�e���E���Ƃ���ۂ̉��́A���̎����̂��̂Ƃ��ẮA�{�錧�암�Ⓡ�����Ȃǂ������������Ă��邪�A���̎����̑N�V���̏����܂œ��{�ɂ��݂��Ă����Ƃ���A���낢��Ȏ�ނ̂��̂�����B

�@�܂��A���̒��V���̎����ɂ́A�}�X�g�h������X�e�S�h���ւ̈ڍs�^�̃X�e�S���z�h���Ƃ����ۂ������B

�@���̉��́A�{��A�����A����A�x�R�A�ΐ�̊e���Ŕ�������Ă��邪�A�}�X�g�h���������^�ŁA���{�͒Z�k���A��{�̉�͂̂тĂ���B

�@�P���̃R�u��̙����͉��ɂȂ����ėł�����A�����̏ۂ̙��̌��n�I�Ȃ������������Ă���B

�@���̏ۂ́A���̑N�V������^�ϐ��ɂ����ăA�W�A�ő唭�W���Ƃ����X�e�S�h���̐�c�^�Ƃ���Ă���B

154

�@�f�X���X�`���X�̒���

�@�S���z�e���E���̒��Ԃ�A�X�e�S���z�h���̂悤�ȉ��̏ۂ������A���݂�������̓��{�́A���������A�n����n�`�������Ƃ͉����ւ��Ă�ꂽ���̂ł������B

�@���̍��ɂȂ�ƁA�嗤�Ɨ������ŃA�W�A�嗤�̉��ӕ��ɂ��������{�̒n��ɂ́A�C�������Ɍ����Đi�����͂��߂Ă����B

�@�k�C���암���瓌�k�����{���A�������{�ɂ����ĂƁA����ɂȂ���k���E�R�A�̊C�A����ɁA���̐��Q�i�݂��Ȃ݁j�w�Q��͐ς��������˓��C�̑O�g�ł���C�i��ꐣ�˓��C�Ƃ��Ă���j������ł���B

�@�����āA�V���Ɋ������J�n�����n�v�ϓ��́A�e���ɒf��A���~�n�������A�C��ΎR�͊����Ɋ��������Ă����B

�@���������C�̑͐ϕ��̒��ɂ́A�u��J�v�ȂǂłȂ��݂̐[���ΎR�����̎Y���̗ΐF�̉ΎR����i�O�����^�t�j���͂��܂�Ă���̂ŁA���̎���́u�O�����^�t����v�Ƃ������Ă���B

�@�������������C�̓��{�n��ł́A�C�݂ɂ́A�M�т��爟�M�тɌ��Y�n�����I�E���L�A���B�J���A�L�A�~�I�W�v�V�i�̂悤�ȑ�^�̗L�E�����A�����ɂ̂��ė�����A���̊C���͖k�C���̐��암�܂Ŗk�サ�Ă����B

�@���������g�����C�݂ɂ́A�t�E�A�N�X�m�L�A�^�u�m�L�A�V�����Ȃǂ̒g�ѐ��̐A�������Ă����B

�@�������܂��A�܂��̎���ƈ���āA�J�V�A�i���A�N���~�A�J�G�f�̂悤�ȉ��ї��t�L�t�����A���̐X�э\���̂����Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@�����āA���V���̂����ɂȂ�ƁA���E�I�ȋC��̊��≻�Ɗ��������n�܂�A�g�эL�t���A��Ύ��A���^�Z�R�C�A�Ȃǂ̒g�т̐j�t���͂������ɓ����ނ��Ă����悤�ɂȂ����B

�@�����̓��{�ߊC�ɂ́A�R�}�b�R�E�N�W���A�C���J�̂悤�ȊC�b���������A���̂ق��A�A�V�J�A�Z�C�E�`�A�A�U���V�A�g�h�Ȃǂ������ɂ̂��ē쉺���Ă��Ă����B

�@����ł́A�C�߂��̐X�тɂ́A�X�̐����ɓK�����S���z�e���E���A�X�e�S���z�h���Ȃǂ̏ہA�O�ɂ��q�ׂ��A���q�g���O���X��f�C�N���Z���X�̂悤�ȌÌ^�̃V�J�̒��ԁA�C�m�V�V�̗ނ̃p���I�P�[���X��u���L�I�[�_�X���������A���������������̑����ɂ́A�Ì^�̃E�}�ł���A�b�L�e�W�E����T�C�̐�c�̃L���e���E���A����Ƀo�N�̐�c�̃p���I�^�s���X���������Ă����B

�@�����́A����������[���b�p����A�W�A�A�k�A�����J�ɂ����Ă̍L���������������Ă����A�����M���ނ̒��ڂ̐�c�����ł������B

�@�������Ȃ���A�f�X���X�`���X��p���I�p���h�L�V�A�̂悤�ȓ��{�Ɩk�A�����J���C�݂����ɂ��݂��Ă����ꕗ������������������B

�@���M�����˂��悤�Ȋ�Ȍ`�̉P�����������f�X���X�`���X�́A���̎���̌�ɂ͎��ɐ₦�Ă��܂������A�ۂ̒��Ԃɐ�Ĉꐶ�����Ƃ��������������Ă����B

�@����͂��̉P���̌`�ԂȂǂŁA�����̚M���ނƂ͂����͂Ȃ�Ă͂��邩�A�ۂ̒��Ԃ�C���A�L�����Ɏ����`���������A�����Č����o�N��J�o�Ɏ������̂Ƃ����A���������̐��������Ă����B

�@���E�I�ɑ����̔��B�������̒��V���ɂ́A�����̂��炤���{�̊C�ݒn��̓f�X���X�`���X�̒��Ԃ̂悤�Ȉꕗ��������M���ނ����݂��悤�ȉ��g�����Ȋ��������̂ł���B

�@�����āA�C�߂��̐X�̓}�X�g�h���̒��Ԃ̏ۂɂƂ��Ă͊y���ł������̂ł��낤�B

156

�@�̎���

�@���̑N�V���F�O�j���N���j�ɂȂ�ƁA�C��̊��≻�͂܂��܂��i�s�����B

�@�����āA���̎����ɂ͍L�͂ȗ��n�̊g�傪����A���E�I�Ɍ����B�������Ƃ��m���Ă���B

�@���{�ɂ����Ă��A�n�k�ϓ��ɂ���ė��N��������������͊C�͑ނ��A�c���ꂽ�e���̒��~�n�тɂ́A���Ώ��n�т��o�������B

�@�R�Ԃ̐Â܂肩�������ɂ́A�����_��I�Ȃ��̂�������B�X�R�b�g�����h�̃l�X�ɂ��ނƂ����u�����v�́A�l�X�̍D��S�����������̂ł��邩�A�ɂ͂悭�A���������閧����������Ă���̂ł���B

�@���[���V�A�嗤�şv��̒W���̃o�C�J���ɂ́A��ꔪ�Z�Z��̓��A��������ł��邪�A���̂����A�o�C�J�������ɂ���Ƃ����ŗL��́A�A�U���V�Ȃǂ��̎l���̎O�ɂ��B����B

�@���̂悤�ɌŗL�킪�����̂́A�̐������Â����Ƃ��A�Â�����̐��������c���Ă���̂ł���B

�@�o�C�J���ɂ���A�U���V�́A���ăV�x���A���L���������Ă����C�ɂ������̂��A�C���ނ��Ă�����A���̌ɕ����߂��Đ��c�������̂̎q���ł���Ƃ����B

�@���{�ő�̌ł�����i�́A�傫���̓_�ł̓o�C�J���ɂ���т����Ȃ����A�����ɂ��ދ��ނ̖�l����A�L�ގl��킪�ŗL��ł���B

�@�����ł́A���{�̑��̒n��ɂ͌����Ȃ����A�����Ă̓A�W�A�嗤������{�ɂ����čL�����z���Ă������̂��A�����ɂ������c���Ă���B

�@�܂�A���̌̐������Â��A���i�̒a���́A�N�V���̏I�荠�Ȃ̂ł���B

�@���i�̂܂��ɂ́A���s�~�n�A�ޗǖ~�n�A�ɉ�~�n�A�݊y�~�n�Ȃǂ̖~�n������A�����ɂ͌Β�ɑ͐ς����n�w���L�����z���Ă��āA�N�V���̍��ɂ͈��Ώ��n�тł��������Ƃ��킩��B

�@�����̑�̂̌̂Ȃ��ŁA���É��t�߂��j��d���k���ɂ����Ă̓��C�A���i�Ύ��Ӓn�т̌Ô��i�͗L���ł���B

�@�N�V���́A���E�I�ɁA�܂��̒��V�������C��̊��≻���������A���{�ł��A���V���ɂ͂܂�����ꂽ�悤�Ȓg�эL�t���͓���ɑނ��A���ьn�̐A������z����悤�ɂȂ������A�܂��A�k������쉺���Ă��������R�т̐A�����A�R�n�ɂ݂���悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�܂��A���n���Ђ낪��ƁA�嗤�ƂȂ����Ă������{�ł́A���������嗤���̋C������̂��ƂŁA���������B�����B

�@�����̈�{�w�̃E�}�ƈ���āA�O�{�w�̃E�}�A�܂�O���n�i�q�b�p�W�I���j�̒��Ԃ�A�n�i�W�J�Ɏ����Z���{�Z���X�Ƃ����V�J�����{�ɂ������B

�@�����́A�����A�����嗤�̖k���A�R���Ȃ�͓�Ȃɕ��z���Ă����O���n�������Ƌ��ʂ̂��̂ł���B

�@�ۂ̒��Ԃł́A�܂��̎���̃R�u������̉P�����������S���z�e���E���̂����ɁA�ŏ�̙��̉P���ŁA�������������Ƃ����i���^�̃X�e�S�h���A�܂葐�H�����ւ��K�������ۂ̒��Ԃ����݂��悤�ɂ������B

�@��錧��O�d���i���C�j����m���Ă���G���t�A���g�C�f�X���i�X�e�S�h���E�G���t�@���g�C�f�X�j�́A����ȑ̂������A�r���}�A�C���h�ɂ����X�e�S�h���ɂ��������̂ł���B

158

�@�܂������ȁA������������Ă����B

�@�܂��A�X�e�S�h���ł��ʂȎ�̃A�P�{�m���i�X�e�S�h���E�I�[�����j�Ƃ������̂��A���쌧�k���ƒ����A�ΐ쌧�A�V�����A�_�ސ쌧�ȂǂŔ�������Ă���B

�@�N�V���̑����̊g��Ɣ��B�́A�V�������ւ̓K���ɂ���āA�}�X�g�h���̒����������������炵�����A�X�т̏ۂƂ�����X�e�S�h���̒��Ԃɂ��A���낢��ȃ^�C�v�̂��̂����ꂽ�B

�@�������A���{�ł́A�܂��̎���̃}�X�g�h���̌��Ⴊ�A���c���Ă��āA���s�̂��̎���̒n�w����́A���̒��Ԃ̃S���z�e���E���̉����m���Ă����i���ہ��S���z�e���E���E�Z���_�m�[�N�X�j�B

�@�@�@�@�@2�@�����̂��Ƃ���@top

�@�����̂��邵

�@�k���n�̐A���̐����͂͂����܂����B

�@�k�C���̏\������ł́A��A�O�N�A���̎��������������Ă���ƁA�V���J���o���G���̂悤�ɂ͂т���Ƃ����B

�@���V������N�V���ւ̋C��̊��≻�Ɗ����������i�s����ƁA�k���n�̐A���͂����܂��������͂������ɈႢ�Ȃ��B

�@�������������ł́A�X�т��瑐���ւ̓]�����܂��܂��e�Ղɂ����B

�@�����▀�C�ł�������͎R�Ύ��ƂȂ�A�Ă��͂��ꂽ�X�ђn�тɂ́A�k���n�̐A����ؗނ������܂��ɂ��Đi�o���ĕ��z���Ђ낰���B

�@�����Ȃ�ƁA�����̕��ł��A����܂ł̉��g�����̐X�т̐����ɂ��݂Ȃ�Ă������̂̂Ȃ�����A�V���������̊��ɓK���������̂��A���ɂ��������Ĕɉh����悤�ɂȂ����B

�@�M�������̊Ԃɂ��͂�����������������A���ɂ���͑��H���̂��̂ɒ����������B

�@�������āA����^�̓������������X�ɓo�ꂵ�Ă����̂ł���B�����𑖂�̂ɓK������{�w�̌���^�̃E�}�A���H�ɓK�����A��趂Ȃ����Ⴍ�ʂ̂���傫�ȉP����������^�̏ۂł���G���t�@�X�⌻��^�̃E�V�A����ɓ��������A���̓����ɂ݂͂��Ȃ��Ɠ��̎Љ�\�����������l�ނ��a�����Ă����̂ł���B

�@������������^�̚M�������̓o�ꂵ�����オ��l�I�i�^�ϐ��ƌ����j�Ȃ̂ł���A���̎���͐l�ނ����W��������ł�����̂Łu�l�ނ̎���v�Ƃ����Ă���B

�@�Ƃ͂����A�V�ϒn�ِ��̂悤�ɁA�Â��^�̐����������A���������Ɏp�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ��A���g�����̌Â������c����Ă���Ƃ���ł́A�Â��^�̐����͂̂���A�Ƃ��ɉ��g�Ȓ�ܓx�n���قǁA�Â��^�̂��̂����Ƃ܂Ő��c���Ă����B

�@��l�I�̂͂��߂̉ߓn���ɂ́A�Â��^�̂��̂ƁA����^�̂��̂Ƃ��������āA�������Ɍ�҂��D���ƂȂ��Ă������ߒ������邱�Ƃ��ł���B

�@���{�ł͂��̎����ɁA�嗤�n�悩��`���E�Z���S���E�A�~�c�K�V���̂悤�Ȋ���C��ɓK�������A�����i�o���Ă����B

�@�������A����܂ł̃��^�Z�R�C�A�A�C�^�X�M�A�o�^�O���~�ȂǂƂ��������g�^�̂��̂����c���Ă������A���^�Z���C�A�Ȃǂ͂������ɓ��{����͎p�������A�����ł́A�������암�̎l��Ȃɂ̂ݎ������Ă�����̂Ȃ̂ł���B

160

�@�ŋ߂ł́A���̎�q��c���̔�����A���^�Z�R�C�A�͓��{�ł��悭����������悤�ɂȂ������A�H�̂����ɁA���t���钼�O�̃��^�Z�R�C�A�̂�����悤�ȉ��F�̐F�́A���������Ƃ��ꂽ��l�I�̂͂��߂ɓ��{����p�������čs���������v�킹����̂�����B

�@��l�I�̌Â�

�@��l�I�ɕX�͎���̊T�O���������̂́A�A�K�V�[�́w�X�͂̌����x�i�ꔪ�l���N�j�ł������B

�@���̌�A���[���b�p�E�A���v�X�ł��������X�͍�p�͈���������̂��̂ł͂Ȃ��A������������Ƃ������X�H��p���F�߂��A�X�͂̉^�X�͐ƒi�u�Ƃ̊W�ŁA�M�����c�A�~���f���A���X�A�E�����̎l��̕X���ƁA���̊Ԃ̎O�̊ԕX�����m����悤�ɂȂ����B

�@�܂�A�M�����c�X���̎n�܂肪��l�I�̎n�܂�Ƃ���A�C��ω��Ƒ��z�����̎����Ƃ̊W����A���̎����͂��悻�Z�Z���N�O�A�Ɛ��肳�ꂽ�̂ł������i�~�����R���B�b�`�j�B

�@�����ăM�����c�X������E�����X���܂ł��X�͎����i�^�ϐ��j�ɂ��Ă��A����Ȍ�̌�������X���Ƃ��ꂽ�B

�@�������Ȃ���A�A���v�X�k���ŁA�M�����c�X���ȑO�̗Z�X�����͐ϕ�����������A�M�����������Â��h�i�E�X���Ƃ������̂��G�o�[���i���O�Z�N�j�ɂ���ĔF�߂�ꂽ�B

�@�������Ȃ���A���̂悤�ȕX�͍�p�̍��Ղ͐��E���ǂ��ł���������̂ł͂Ȃ����A����^�̚M�������ł���E�}�A�E�V�A�G���t�@�X�̏o���������������ɂ���āA���Ƃ����ܓx�n���ƒ�ܓx�n���Ƃł͂������Ƃ������Ƃ�����A���Ȃ炷������v���Ȃ��B

�@���̂悤�Ȃ킯�ŁA��l�I�̎n�܂���ǂ����邩�Ƃ������Ƃ͐l�ɂ���Ă��Ȃ������l����������Ă����B

�@�����ŁA���l���N�Ƀ����h���ōs��ꂽ�����n���w��c�ł́u�N�V���E�^�ϐ��̋��E���ɂ��Ă̈ψ���v�������A��O�I����̘A���I�ȑ͐ϕ������B���A�n���C���݂̒i�u�͐ϕ��Ƃ̑Δ�̂ł���A�C�^���A�̃|�[�͗����͎��n�Ƃ��āA��l�I�̎n�܂�̐��E�I�Ȋ�����߂邱�ƂɂȂ����B

�@���̌��ʂƂ��āA����܂ł��̎���̐��E�I�Ȋ�̈�Ƃ���Ă����n���C���ݒn���ł��߂邱�ƂƂȂ�A�N�V���ŏ㕔�Ƃ���Ă����C�^���A�̊C���w�̃J���u���A���w�ɁA�␅��̊L��L�E���̉����}���ɑ������邱�ƁA����т���ɑ������闤���w�̃��B���t�����J�w�i�t�����X�s������k�C�^���A�ɂ����ĕ��z����j�ɁA����^�̚M���������܂ށu���B���t�����J�����Q�v�����邱�Ƃ���A�J���u���A���w�ƃ��B���t�����J�w���l�I�̉����Ƃ���Ƃ������������ꂽ�̂ł���B

�@���̌�A���F���c�I�i���ܓ�N�j�́A�A���v�X��[�C�^���A���̃��b�t�F�n��ŁA�㕔�N�V������~���f���X���܂ł́A������܁Z���[�g���̌ΐ��w�����킵�����ׂ��̃M�����c�X�����܂��̑͐ϕ��̓��B���t�����͑w�ɂ�����A�����Ɋ܂܂��ԕ��̉�����͂������ʁA�����ɂ͖k���n�̐A������z���鎞�����O��A�h�i�E�X���̂Ȃ��ɎO��̊���������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@�܂�A��l�I�͂���܂ł́A��O�I�ƈ���āA����Ɖ��g�i�����Ɠ������炢�̋C��j�ׂ̍����J��Ԃ������邱�Ƃ������Ȃ̂ł���B

162

�@�����������B���t�����J�w�ɂ����鐢�E�e�n�̑͐ϕ��ɂ��Ă̕��ː����f�ɂ��N�㑪���i�J���E���E�A���S���@�j�ł́A��l�I�̎n�܂�̒n�w����́A��Z�Z���N�Ƃ����Z���N�A�Ƃ�������l�������Ă��邪�A��ʓI�ɂ͂��悻��S���N�O�Ƃ���Ă���B

�@����ł͓��{�̃��B���t�����J�w�Ƃ�������w�Q�ɂ��Ăӂ�Ă������B

�@���w�Q

�@�������Ƃ����A�����ɂ����{�I�ȕ��i�ł��邪�A���̓T�^�I�Ȑ��˓��C�n��̂Ȃ��ł��A�{���̉Y�A���q�̕l�Ƃ����A�̂���̂ɂ�܂�A�l�̎��ɂӂ�Ă���i���̒n�ł���B

�@�Ƃ���ŁA���̂����C�݂Â����̖��̊C�݂���́A�̂���A�ۂ̉����悭��������Ă���B

�@���̊C�݂ɂ́A���������[�g���̐藧�����C�H�R���A���I�ɔ��B���Ă���B�C�݂ɂ��藧���ĊR���Ȃ��߂�ƁA�����ɂ͍��A�S�y�A�I�̒n�w�������Ȃ肠���āA�S�̂Ƃ��Ă킸���ɌX���Ă���̂��ώ@�ł���B�܂��A�悭���ӂ��Ă݂�ƁA���̊ԂɁA�������A�s���N�F��

���F�̉ΎR�D�w���͂��܂�Ă���̂ɋC�����B�R�̒����ɂ́A���������Â��A�X�����n�w�������肱��ő͐ς����A�V�����n������̍����I�̑͐ϕ����̂��Ă���B

�@���̂킸���ɌX�����A�����i�Â��j�̒n�w����́A�X�e�S�h���̒��Ԃ̃A�J�V���i�X�e�S�h���E�A�J�V�G���V�X�j��X�M���}���i�X�e�S�h���E���M���}�C�j�Ƃ����ۂ̉�����������Ă��āA���̒n�w�S�̂́A�N�V���̂���肩��^�ϐ��̂͂��߂̍��ɑ͐ς������̂ŁA���w�Q�Ƃ��Ă���B

�@��ɂ��鐅���Ȓn�w�́A�����ؑw�Ƃ��A�^�ϐ��̂����́A�V�����n������̒n�w�ŁA���ꂩ��̓i�E�}���ۂ̉����Y�o����̂ł���B

�@���w�Q�́A���~�n������p�ɂ����ĕ��z���Ă��邪�A�~�n�̒������܂藄��̐������s�Ɛ���R�̒�n�тł́A���̌����͖�烁�[�g���߂�������n���ɂ������Ă��邩�A���ӂ̋u�˒n�ł͒n��Ɏp�������āA�n�w�̌������������Ȃ�A��Z�Z����O�Z�Z���[�g���ɂƂǂ܂�B

�@�ߋE���瓌�C�n���ɂ����āA���̑��w�Q�Ɠ�����̒n�w�́A��������̑͐ϕ��ł���A���i�̂܂��ł́u�Ô��i�Αw�Q�v�A�ɐ��p���݂ł́u���|�i�����j�w�Q�v�A���m���k���ł́u��c��w�Q�v�ȂǂƂ��Ă���B

�@�����́A�݂ȁA��O�I���i�N�V���j�����l�I�̂͂��߂ɂ����ĘA���I�ɑ͐ς������̂ł���A����A���{�ł̃��B���t�����J�w�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�܂��A�����́A��������W���̌̑͐ϕ��ł��邪�A���w�Q�ɂ͊C�̑͐ϕ��i�C���S�y�w�j���܂���A�C�ݒn�тłł����n�w�ł��邱�Ƃ��킩��B |

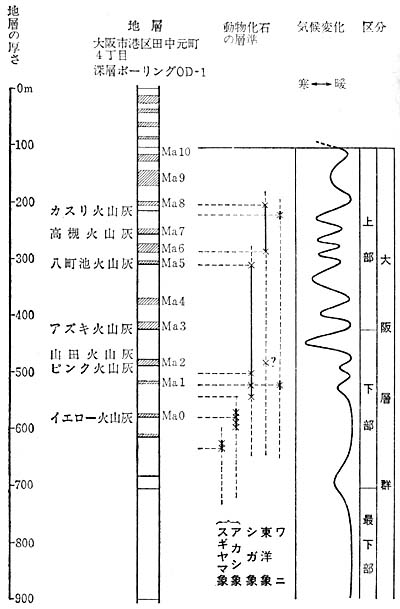

���w�Q�Ɠ����E�C��ω�

|

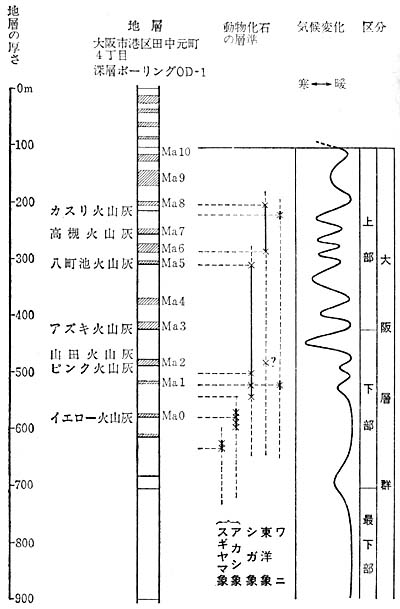

�@���̂悤�Ȃ킯�ŁA���w�Q�̒n�w���A�������ւ��ǂ�Ȃ���A�܂܂�Ă���ۂ̉��A�A���̉��A�ԕ��̉��ׂĂ݂�ƁA��O�I�����l�I�ւ̈ڍs�A�܂�A���{�̕X�͎���̎n�܂肪�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���������m�邱�Ƃ��ł���B

�@���w�Q�₻��ɑ�������n�w�̍ʼn����ɂ́A���^�Z�R�C�A�A�Z�R�C�A�A�C�k�X�M�A�o�^�O���~�A���T���A�C�`���E�A�t�E�ȂǁA���݁A�����암�A��p�Ȃǂɂ���g�ѐ��̂��̂������B

�@�����́A�I�I�~�c�o�}�c�A���Q�Ƃ��A���쏺���ɂ��ƍ��܂łɒm���Ă���l��ȋ㑮���Z��̂����A���݁A���{�ɂ͂Ȃ����́A����ђn����Ő�ł��Ă��܂������̂́A��ȓ�Z�������������B

164

�@�����̐A���Q���͂��Ă�������́A�u���^�Z�R�C�A�̔ɉh���v�Ƃ��Ă��邪�A�C�������Ɋ��≻�����ɂ�������炸�A�g�ьn�̐A�����܂��͂т����Ă�������Ȃ̂ł���B

�@�����ł��A�r���}��C���h�ɂ����X�e�S�h���ɂ������A��^�̃G���t�@���g�C�f�X�ۂ����݂��Ă������Ƃ͑O�ɂ��q�ׂĂ������B

�@�Ƃ��낪�A���̏�̒n�w�i���w�Q�����j�ɂȂ�ƁA����^�̐A���̏o�����ڗ��B

�@�`���E�Z���S���E��~�c�K�V���̂悤�ȁA�����ł́A���R�n�тɂ���悤�ȐA���̉����D�Y�w�̂Ȃ��Ɋ܂܂�A�X�͎���̂��Ƃ�������Ă����B

�@�������Ȃ���A�܂��A���^�Z�R�C�A�̂悤�Ȓg�ьn�̐A�����ׁX�Ƃł͂��邪���炵�Ă��āA�u���^�Z�R�C�A�̏��Ŋ��v�Ƃ��Ă���B

�@�����āA���w�Q�̂Ȃ��ɂ͂��܂���Z���̉ΎR�D�w�̂Ȃ��ŁA�����I�ȃA�Y�L�F�̉ΎR�D�i�A�Y�L�ΎR�D�j���͐ς��钼�O�ɁA���^�Z�R�C�A�͎p�������Ă��܂����B

�@�܂�A����́u���^�Z�R�C�A��Ŋ��v�ɂȂ�B�܂��A���̎����ɂ́A����܂ŒW���̌̒n�w���͐ς��Ă����Ƃ���ɁA�C�����i�����Ă��Ă���B

�@�܂�A�������Ă��āA�Ώ��A����n�A�O�p�B�����B���Ă������̒n�悪�A�Ăђ��~���͂��ߊC���i�����Ă������Ƃ�邪�A���̊C�́A���V���̑�ꐣ�˓��C�ɑ��A��˓��C�Ƃ��Ă���B

�@���̃��^�Z���C�A���Ŋ��̍��ɂ������̏ۂ��A���̊C�݂Ŕ�������Ă���A�J�V�ۂ�X�M���}�ۂ̂悤�ȃX�e�S�h���̒��Ԃł���B

�@�X�e�S�h���́A�N�V���ȗ��A����A�W�A������{�ɂ����čL�����z���Ă���A�O�̎����ɂ͓��{�ɂ���^�̃G���t�@���g�C�f�X�ۂ��������A�����ɂ���ׂăA�J�V�ہA�X�M���}�ۂ́A�̍���E��Ȃ�����E�܃��[�g�����炢�̏��^�̂��̂ł������炵���B

166

�@�������Ȃ���A�܂������ł�₻����݂��������i��E�܃��[�g�����炢�j�A�傫����������Ă�����A�������܂��A�����������P�������ȂǁA�G���t�@�X�̒��ԂɎ��Ă��Ȃ���ꉻ�����X�e�S�h���ł����āA�ۂƂ��Ă͈ꐶ�����̃G���t�@�X�i�K�̂��̂ł���B

�@�����炭�A���^�Z�R�C�A�Ɠ����悤�ɁA��O�I�ȗ��A���{�ɂ��݂��Ă����g�ьn�̏ۃX�e�S�h���̐��c��ł����āA���^�Z�R�C�A�̂悤�Ȓg�ьn�̐A�����A���{����p�������ƂƂ��ɁA���{�ł͂ق��ł������B

�@�Â������Q�����Ƃ낦��ƁA����ɂ�����ĐV���������Q�����̒n�ʂ��߂�悤�ɂȂ�B

�X�͎���̂͂��܂�ƂƂ��ɁA���{�ɓn���Ă��āA���݂��悤�ɂȂ����̂͐V�����^�̏ہA�G���t�@�X�̒��Ԃł������B

�@���w�Q�̉����̒n�w�ł́A�A�J�V�ۂ�X�M���}�ۂ̂��ɂ́A�V�K���i�G���t�@�X�E�V�Q���V�X�j�Ƃ�����G���t�@�X�̒��Ԃ����ꂽ���Ƃ��m���Ă���B

�@��������A�֓��n���암�̖[�������ł��A�v���N�V���X���i�G���t�@�X�E�v���N�V���X�j�Ƃ����G���t�@�X�̒��Ԃ��p�������Ă���̂ł���B

�@�����́A��c�^�̃G���t�@�X�ŁA���[���b�p�ɂ����āA���̍��ɂȂ��ďo�����������W�I�i���X���i�G���t�@�X�E�^���W�I�i���X�j�Ƌ߉��ł����āA���ʁA�g�т̃}�����X�i�A�[�L�f�B�X�R�h���j�Ƃ��Ă�����̂̒��Ԃł���B

�@�����̃A�W�A�ۂƓ������炢�̑傫���ł͂��������A���Ȃ�������������Ă��āA�X�ł̐������y����ł����B

�@���̎����ɂ́A�����嗤�̖k���ł́A����A�W�A�n���́u����n�v�̓������ɑ��āA���������ɓK�������܂��̎����̎O���n�����Q���̂Ƃ����u�k���n�v�̉��ѐX�ё����������́u�D�͘p�������v���ɉh���Ă����B

�@�X�͎���̎n�܂�̍��̓��{�́A�����̂��炤��r�I�ɉ��g�Ȓn��ł������̂ł��낤���A���̒��̊���Ȏ����ɂ́A�G���t�@�X�ۂ��܂ޓD�͘p�������������������ė��Â����ɂ���Ă����̂ł���B

�@�G���t�@�X�ƂƂ��ɁA�m���W�J�A�V�t�]�E�A�j�z�����J�V�W�J�A�J�Y�T�W�J�A���T�W�J�̂悤�ȏ��^�̃V�J�ނ��A�Ώ���O�p�B�̔w��̋u�˒n�т̐X�Ő������Ă����̂ł���B

�@����������

�@���̍��A�����嗤�̖k���̓D�͘p�����Q�ł́A���̂Ȃ��̑�O�I���炢���p���ꂽ�Â��^�̓����͓�։���A�V�������ѐX�ё������́u�����X�i�`���E�R�E�e�C�G���j�������v�ɂ��܂ꂩ���������B

�@�܂��A�����嗤�̓암�ł́A�����𒆐S�ɁA��̓C���h�l�V�A�̒n��܂ŁA�܂��A��p������{�ɂ����āA�u�����i�����V�F���j�������v�i���̓V�i�E�}���������j�Ƃ��Ă��鉷�g�^�̚M���ނ̃O���[�v�����z���Ђ낰���B

�@���̑�\�҂́A���m���i�X�e�S�h���E�I���G���^���X�j�Ƃ������̏ۂȂ̂ł����āA���̂ق��ɑ�p���_�A�V���E�W���E�Ȃǂɂ���ē����Â����ł���B

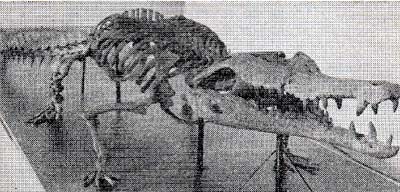

�@���m�ۂ́A��^�i�̍���E�܃��[�g���j�ŁA�܂������ȍג�����������A�P���͙��̂悤�Ȕ�̙��������B���邪�A�����X�e�S�h���ł��A�A�J�V�ۂ��������̕��͍L���A���ƙ��Ƃ̊Ԃ̒J�̕����͂t���^�ł����āA�ǂ��炩�Ƃ����ΌÂ��^�̃X�e�S�h���ł���B

�@�́A�����Ƃ�ꂽ�A���i�̐��݂́A�ߍ]���u��S�ɍ������̏ۂ̉��́A���̓��m�ۂł���A���̎Y�o�w�͑��w�Q�̉����̒n�w�ɂ�������̂ł���B

168

�@���m�ۂ́A���̂ق��A���˓��C�̊C��A�F���A�H�g��A��i�A�L���C��A�{��ȂǁA����ɐÉ��A��t�A�ȖA��ʂ�����ȂǁA�k�C�����̂������{�̊e�n��ɍL�����z�������Ă����B

�@���i�̂܂��ł́A�Ί݂ɁA���̓��m�ۂƂƂ��ɃV�K�ۂ��������A������T�C�������B

�@�X�͎���Ƃ͂����A���̍��̓��{�ɂ́A�����ł͓�̒g�тɍs���Ȃ���Ό����Ȃ��悤�ȓ������������A���̍��A���t�߂ɂ̓��������݂��Ă����B

�@�}�`�J�l���j

�@���Z�l�N�̌܌��O���A���s�̖k�A�L���s�̑Ҍ��R�u�˂ɂ������w�̍\���ŁA�L���̍̏W�ɂ��Ă����l�����A�匴����̓�N�́A���w���Z�Ɍ��݂̍H������Ŗ��ȍ��Ђ��݂����B

�@���̋u�˂ɂ͑��w�Q�̏㕔�̔S�y�w�������āA�W���L��q�V�̎��̉����ł�̂ŗL���ł������B

�@���Z�𑲋Ƃ��A���ɊS�̂��������N�́A���̍��Ђ����������A�����������s�����R�Ȋw�����قɘA���������A���̂��Ƃ����������ƂȂ��āA���{�ł͂��߂Ă̋���ȃ��j�̉�����������邱�ƂɂȂ����B

�@���A���s��A����A�����ق̑��w�Q�̌����҂����́A�������܂��̕t�߂̒n�w���������A�Z���ɑ���̔��@���������A���n�ɂ���ċu�˂�������ꂽ�㌎�ɂ́A����ڂ̔��@���s�����B

�@�����đ���ڂ̔��@�̋㌎�ꎵ���ɂ́A���W�������т��������Ғō��A�]���A�l�����ƂƂ��ɁA����ȃ��j�̓��������@���ꂽ�B

�@���̃��j�̍��i�����݂��ĂĂ݂�ƑS�������[�g���ɂ���ԑ傫�Ȃ��̂ł����āA�w�����q�x�ɂ���Y�n�̑Ҍ��R�̖����Ƃ����u�}�`�J�l����v�i�E�}�j�Ɩ������ꂽ�B |

�������ꂽ�}�`�J�l���j

|

�@���j�Ƃ����ΔM�т�A�z���A���̓����̓��{�͔M�тł������̂��Ƃ��A�M�т���Y���������̂ł͂Ȃ����A�ƍl�������ł���B

�@�������A�Y�o��ԂׂĂ݂�ƕY���������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ŁA���̌�ɂ����w�Q���B�̓������G�ɂ��铯������̒n�w��������j�̉�����������A�����̓��{�ɂ̓��j�����݂��Ă������Ƃ͊m���ł���B

�@�}�`�J�l���j���Y�o�����n�w�́A���w�Q�̏㕔�̒W���̔S�y�w�ł������B�}�`�J�l���j�̓��ނ́A���݁A�{���l�I�A�X�}�g���A�}���[�����̂悤�Ȉ��M�ђn���ɂ���m�~�X�g�[�}�Ƃ������̒������j�ł��邪�A������Y�o�������w�Q�̏㕔���͐ς��������ɂ́A���łɃ��^�Z�R�C�A�̂悤�Ȓg�ѐA���͐�ł��Ă����B

�@�ԕ����͂���́A�u�i�Ȃǂ����������ђn�т̐X�т̗l�q�����������邵�A�܂��A�~�c�K�V����J���}�c�̂悤�Ȋ���C��̎w���҂��A���̋߂��̒n�w�̒��ɂ͂��܂�Ă���B

170

�@���j�̂ł��n�w�̐A������ԕ��ׂĂ��V���u�g�r�V�A�J�N�G�r�V�A�n�X�A�J���K���C�A�V�L�V�}�n�}�i�c���A�R�i���L���A�n�[�A�}�c�A�X�M�A�u�i�A�P���L�A�n���m�L���������A�Ƃ��ɔM�сE���M�тƂ����؋��͂Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A���̃��j�̂ł��n�w�ɂ́A�����I�ȉΎR�D������A�����ǂ��Ē��ׂĂ����s�����A���R��賂�́A�����̂��鎖���������B

�@����́A���̉ΎR�D�w�ɂƂ��Ȃ��āA�g�я�L�t���̃A�f�N�A�R�E�`�j�N�P�C�A�N�X�A�J�V��A���т̃A�J�}�c�A�J���A�~�Y�L�̉�������A�Ƃ��������ł���B

�@�A�f�N��R�E�`���N�P�C�Ȃǂ́A���݂ł͋�B�암��k���Ƃ��ĕ��z���Ă���g�т̐A���ŁA���̂��Ƃ́A�}�`�J�l���j�̂�������́A���݂��͂邩�ɉ��g�ł��������Ƃ������Ă���B

�@�}�`�J�l���j�Ɏ������̂́A���Ƃ��đ�p����������Ă���B

�@�C���≻�����X�͎���ɂ����Ă��A���{�ł͊ԕX���ɂ͍��������g�Ȏ���������A�嗤�Ɨ������ł��������{�ɂ͖����������̂悤�ȓ���n�̐��������z���Ђ낰�Ă��݂����Ƃ��������̂ł���B

�@���̎����́A�^�ϐ��O���̃M�����c�E�~���f���ԕX���̂���ƍl�����A���̍��ɂ́A�W�������ɂ͒������l�A�����嗤�ł͖k�����l���������Ă����̂ł��邩��A���������Ðl�ނ̒��Ԃ��A���邢�́A���{�ɂ�����Ă��Ă��������m��Ȃ��B

�@�@�@�@�@3�@�X�͂̂��Ƃ���@top

�@�X���ƊԕX��

�@�X�͎���Ƃ����A�n���オ��������X�ɕ�����A�}�����X�ۂ������܂��Ƃ����}���v�����ԁB

�@�������A�����́A�������Ă��̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�܂��A���\���N���̊ԁA��������C����肪�x�z����A�Ƃ��������̂ł͂Ȃ������̂ł���B

�@�X�͂̈�Ղ̕��z����킩�邱�Ƃł��邪�A�X�͂̊g��O�i��������C��̑�z�����X���ƁA�X�͂̏k����ނ������g�ȋC��̊ԕX���Ƃ��A�����I�Ɍ�サ���B

�@�܂��A��̕X���̊Ԃɂ��A����Ȉ��X���Ɖ��g�Ȉ��ԕX���Ƃ����A�����Ȏ����I�Ȕg���������B

�@���������������́A���z�̔M���˗ʂ̎����I�ω����C��z�̕ϓ��A�n���̉^���i�O���̂������A�O���ʂƒn���̐ԓ��Ƃ̊Ԃ̊p�x�A���^���Ȃǁj�̎����I�ω��ȂǂƊW������ƍl�����Ă���B

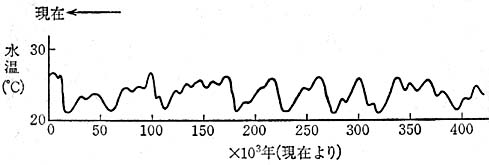

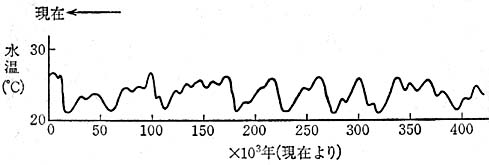

�@�ŋ߁A�G�~���A�j���A�J���u�C�̐[�x��l�Z�Z�Z���[�g���̐[�C��̃{�[�����O�E�R�A���狁�߂��ߋ��̊C�����i���ʎ_�f�ɂ��j�̕ω��́A�X�͎���̋C��ω��̎��������悭���߂��A�܂��A�n���\�ʂ̎Ƃ鑾�z���˔M�ʂ̒n���̉^���̌��ʂ�����A�����I�ω��𗝘_�I�ɋ��߂��~�����R���B�b�`�̋Ȑ��Ƃ��悭��v����Ƃ����i�E�}�j�B

�@�܂��A�X���Ƃ����Ă��A���̋C��ω��̉e���́A�u�Ƃ���ς�Εi�����v�Ƃ����悤�ɁA�ܓx�ɂ���āA�܂��͑嗤�n��ƊC�m�n��A�n�`�ɂ���āA�n�搫���������B |

�^�ϐ��̊C�����ω�(�G�~���A�j)

|

172

�@�������Ȃ���A�X�͎����i�^�ϐ��j�ɂ�����C��ω��̎������́A�n����̐����̕��z�̕ϓ��Ɛ����̎�̕����ɑ傫�ȉe�������������B

�@���̋C��ω��̎������́A�����̐����ɂƂ��āu�t���C�v�̂悤�Ȗ�������͂������B

�@�C���̒ቺ�A���x�̕ω��͐A���⓮���̐����ɂ���Ɍ���Ԃ������炵�A�A���̕ω��͓����̐H�����ɉe����^�����B

�@����ɁA�n�`��D���Ȑ����̑��݂ɂ���ĈڏZ���͂܂ꂽ���̂����ɂƂ��ẮA���ω��͂��т����u�t���C�v�ł������ɂ������Ȃ��B

�@�����āA�V�������ɏ����ł���\�������������݂̂̂��A�K���ɂ���ĐV�����^�̐����Ƃ��Đ����̂т邱�Ƃ������ꂽ�̂ł��낤�B

�@���̂悤�ɂ��āA�X�͎���ɂ����铮���̕ϑJ�́A���傤�ǁA�ݕӂɂ����悹��g�̂悤�ɁA���X�Ƃ������������Â��g���̂肱���ĐV�����^�̓������V�����g�Ƃ��Ă����悹�Ă����̂ł���B

�@�����āA�X�͎���ɐ��܂�Ă������������R���̕ω��Ƃ��āA���y�n�т̏o���������邱�Ƃ��ł��悤�B

�@���y�n��

�@�u���o����v�Ƃ�����悤�ɁA���z�̌��������鉩�o�́A�����k���ɔ��B���鉩�y�i�����ǁj�n�т���Ƃ�ł���B

�@�����āA���̉��y�́A�X�͎���̈╨�Ȃ̂ł���B

�@�����̕X�͂�X���̂܂��̒n�тł́A�X���ɐڂ��āA�i�v���y�w�̒n�т�����A���̊O���ɂ̓^�P�J���o��i�M�̍����܂�ɐ����A�R�P�������A�D�Y�n�̂���c���h���n�т�����B

�@����ɁA���̊O���́A�V�x���A�Ń^�C�K�Ƃ���悤�Ȑj�t���т��牷�ї��t���т̒n�тւƂ��肩����Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�X�͂�X�����g�債���X�͎���̕X���ɂ́A�X���͒��ڂɃc���h���n�тɂȂ���A���̊O���́A�����������������ƂȂ����B

�@�������������ɁA���Ő����Ƃ���đ͐ς������̂��A���X�Ƃ���ח��̕����i�������ׂ����S�y���e���j�ł���B

�@�����������X�́A�����ȊO�ł��A�C�M���X�A�t�����X�k���A�\�r�G�g�암����A�W�A�ɂ����čL�����z�����Ă���A�k�A�t���J�A�k�A�����J�A�A���[���`���A�j���[�W�����h����������A���̕��z���m���Ă���B

�@���{�ł��A�ŋ߂ɂȂ��āA���{�C�̊C�݂̍��u�n�тŁA�X�͎���̂����������X����у��X��̑͞ȕ������邱�Ƃ��m���Ă����B

�@�����k���ŁA���y�Ƃ��Ă�����̂́A�����������X�ƁA���X�����ɗ�����čđ͐ς������̂��܂܂�Ă���B

�@���y�̑͐ςɂ��āA�����̊w�҂����́A�ԕX���ɕX������ނ������Ƃ̍L�����n�⍻���i���Ƃ��S�r�����j���畗�Ő����Ƃ���Ă��āA�����ɑ͐ς������y�ƁA�X���̎������C��̂��ƂŁA���̗���ɂ���ĉ^��Ă������y�Ƃ���ʂ��Ă���B

�@�܂�A���y�n�тł́A�ԕX���̊��������Ƃ��̉��y�̑͐ρA�X���̎�����Ԃł̉��y�̐Z�H�ɂ���āA�������y�w���A��������ߏ鉩�y�i�^�ϐ������j�A���Ή��y�����i���O���j�A���㕔�i�������j�A�n��i�}�[�����j���y�i������j�̂悤�ɋ敪���Ă���B

�@���̂悤�ȁA���y�n�т��邢�̓��X�n�т��n����Ɍ��ꂽ���Ƃ́A��O�I�㔼�̑����̔��B�Ɠ����悤�ɁA���邢�͂���ȏ�ɁA�����̐��E�ɑ傫�ȉe���������炵���̂ł������B

174

�@�����k���ł͗��Ή��y�̑͐ς��鎞���ɉ��y�n�тŖk�����l�i���c�i�����e�B�G���j�l�E�k���l�j�̐������W�J����Ă����B

�@�ނ猴�l�����͉���n�тɂ��݂��Ă���������������̑ΏۂƂ��āA�������ɏW�c�I�Ȑ����B�����āA�l�ނƂ��Ă̐i���̓������ł������킯�ł���B

�@�i�E�}���ۂ̓o��

�@�����k���̉��y�n�тɂ�������X�̕t�߂ŁA�������l���������Ă������̂��̂�����̓������߂Ă݂悤�B

�@�܂��̎R�n�ɂ́A�}�b�J�b�J�U���A�C�m�V�V�A�}�_���W�J���������A�͖k�����̍L�X�Ƃ��������ɂ̓E�}�A�J���V�J�A�]�p�r�A�싍�A�I�I�c�m�V�J�̒��Ԃ̃n���{�l�W�J���Q��������Ă����B

�@���̂قƂ�ɂ́A�r�[�o�[�A�J���E�\�A�����A�T�C���������A�����n��ɂ́A�_�`���E�A���N�_���������A�ΊD��̓��A�ɂ́A�z���A�i�O�}�A�n�C�G�i��l�Y�~�ނ������̂ł���B

�@�����̑��ʂȚM�����������A�����X�������Ƃ�������̂ŁA���̂�����ɐ������Ă����A�܂��̎���̓D�͘p�������Ƃ́A���Ȃ�\�����ς��Ă���B

�@�O���n�i�q�b�p���I���j��A�ۂł͐�c�^�̃G���t�@�X�i�A�[�L�f�B�X�E�h���j�͎p�������A�m���W�J�A�X�C���N�̂悤�ȃV�J�ނ́A����ֈړ����Ă��܂����B

�@�����āA���̂����ɁA�I�I�c�m�V�J��j�z���W�J�Ɏ����V�J�̂悤�Ȋ���C��ɓK��������ނ�������A�����n�C�G�i�A���^�̌������i��{�̉傪���ɔ��B�����H���b�j�A�k���ՂƂ�����^�̃g���A�����N�T�C�A�O��n�A�r�[�o�[�Ȃǂɂ���ē����Â����Ă���B

176

�@�܂��A�����^�̃I�I�J�~�A�L�c�l�A�N�I���A�A�i�O�}�A�����N�X�A�q���E�A�g���A���}�l�R�A�q�O�}�A�z���A�i�O�}�A�n�^�l�Y�~�A�N�}�l�Y�~�A�W���R�E�W�J�A�}�b�J�b�J�U���Ȃǂ����ʂɏo�����Ă���B

�@�����Ă��̃}�b�̓b�J�U���̒��Ԃ́A�����ł́A���{�ƒ����암�i�l��j�Ő��c���Ă��邪�A�����k���ł͎p�������Ă��܂��Ă���B

�@�����āA�ۂ̒��ԂƂ��ẮA���X�E�����̂��̒n��̐����ɓK�������V�����^�̏ۃi�E�}���ۂ��p���������B

�@���̂悤�ȃ��X�E�����̔��B�ɂƂ��Ȃ����V�����^�̃G���t�@�X���o���������Ƃ́A��̕����ɂ����̂ŁA���̂悤�ȕ����ߒ����l�����Ă����i�E�}�j�B

�@�܂�G���t�@�X�̒��ŁA��c�^�̃v���G�t�����X�ۂ́A�P���̎������Ⴍ�A���������Ȃ��B

�@��������Ƃɂ��āA����C��Ƒ��������ւ̓K�������A���������ŁA���G�Ȍ`�̙��̉P�����������A���낢��ȏۂւ̕������s��ꂽ�B

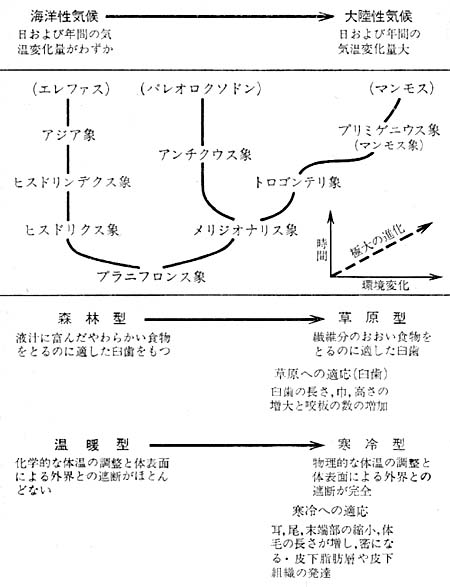

�@�}�̍��ɂ́A���g�ȐX�ѐ����ɂƂǂ܂����A�q�X�h���N�X�ہ|�q�X�h�����f�N�X�ہ|�A�W�A�ۂ̌n���i���`�̃G���t�@�X�n��j��������B

�@���̉E�́A�v���j�t�����X�ۂ���i�������g�т̃}�����X�i�A�[�L�f�B�X�R�h���j�̃����W�I�i���X�ۂ���́A��̌n�}�킩�ꂵ�����Ƃ��������B

�@��͐X�ѐ����̐X�̏ہA�A���`�N�E�X�ۂ����p���I���N�\�h���̌n��A��������͐X���瑐�������̏���������A���т̃}�����X�̃g���S���e���ۂ���A���т̃}�����X�i�}�����X�j�ł���v���~�Q�G�E�X���i������}�����X�ہj�̃}�����X�n��ł���B

�@�������������́A���̌Q��̓����ŕ��L���ψق������Ă������̂��A���ꂼ��̊��֓K�����Ȃ���A���ꂼ��ق����ψق̕����������A�������̌Q�ɕ���Ă������Ƃɂ���Ď������̂ł���B

�@�i�E�}���ۂ́A���[���b�p�̃A���`�N�E�X�ہA�C���h�̃i���o�_�ہA�����A�W�A�̃g���N�����ۂȂǂƂƂ��ɁA�p���I���N�\�h���n��̏ۂƂ���邪�A�����p�Ȃ����⓪���i��㎵��N�ɐ�t�����R�A��㎵�Z�N�ɂ͓����̓��{���Ŕ��@�j�̌`�ɂ���đ��Ƌ�ʂ����B |

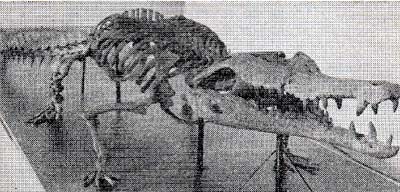

�G���t�@�X�̕���(�A�_���Y�A1961)

|

�@�A���`�N�E�X�ۂ�i���o�_�ۂ́A�̍��l�ɋ߂��A�܂������ȉ�������A�g�т��牷�тł̐X�ѐ����҂Ƃ���Ă���B

�@�i�E�}���ۂ́A�̍���E�܂Ȃ����O���[�g���i�A�W�A�ۂƓ����ŃA�t���J�ۂ�菬�^�j�ŁA�����k��������{�ɂ����Ẳ��іk���̐X�т���Ő������Ă����Ǝv���邪�A�����암���瓌��A�W�A�ł͒g�т̐X�т̏ۂƂ��ăX�e�S�h���A���Ƃ��Γ��m�ۂ����z���Ă����B

�@���̎����i�^�ϐ������j�ɂ́A�������l�ƈꏏ�ɂ����T�C�Ƃ��g���Ȃǂ����{�ɓn�����Ă��Ă��邪�A�i�E�}���ۂ������ƂƂ��ɂ���Ă����̂ł��낤�B

�@�֓��암�A���쌧�̔����x�R�[����b�{�~�n�k�̍����A���C�n�����琣�˓��ɂ����Ă��̎����̃i�E�}���ۂ��m����B

�@�܂��A�k�C���̏\���i���ޑ��j�Ŕ��@���ꂽ���S�ɋ߂��i�E�}���ۂ̍��i�����̎����̂��̂Ƃ����B

�@�]���āA���{�̑啔���́A�����̂悤�ɌǗ������邱�ƂȂ��A�嗤�ƒn�Â��ł������낤�B

�@�����̋{�Ó��≫��{���̗����ΊD��̑c���́A�i�E�}���ۂƂ��ꂽ���Ƃ����邪�A�ꎞ���Â��V�K�ۂ�v���N�V���X�ۂ̒��Ԃ炵���B

�@�܂藮���̓��X�́A���łɂ��̎����ɂ͌Ǘ������āA�嗤����̈ڏZ�҂͓n�邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�ł���B

178

�@�@�@�@�@4�@�V�������R�@top

�@�C���̐���

�@�i�E�}���ۂ̂悤�ȏۂ��A��ʂɂ��肷�ނ��Ƃ̂ł�������̓��{�́A�嗤�Ɨ������ł������B

�@�ۂ̈ړ����͂ނ悤�Ȓ��N�C���A�Ìy�C���A�@�J�C���Ȃǂ̊C���́A�܂��A�����̂悤�Ȏp���Ƃ��Ă��Ȃ������B

�@�����̕��z���A�������ڂ�ς邱�Ƃ́A�Â�����m���Ă���B

�@��ꐢ�I�̃A���r�A�̉Ȋw�҃G���E�A�[�����i�m�҃I�}�[���j�́A���N�̊ԂɁA�A�W�A�̊C�ݒn�`���ω����Ă��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B

�@�������Ȃ���A�������������̕��z�̕ω����A�n�k�ϓ�����łȂ��A�C��ω��ɂ���Ă������邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�͍̂ŋ߂ł���B

�@�A�����J�̃V�F�p�[�h�������A�k���I�����_�A�I�[�X�g�����A�A�e�L�T�X�̊C�ݒn��ł̃{�[�����O�E�R�A���疾�炩�ɂ����Ƃ���ł́A�Ō�̕X���̃E�����X������A��X���i�����j�ɂ����Ă̊C���ʂ̏㏸���́A�N���ϔ��`�܉�ŁA�n�k�ϓ��ʂ���܂���Ă���B

�@�X���ɂ́A�X����X�͂ɑ�C���̐����̑啔���́A���X���邱�Ƃɂ���ĂƂǂ܂�A�C�ւ��ǂ鐅���̗ʂ͂ւ�A�C���ʂ͒ቺ����B

�@�ԕX���ɂ́A�t�ɁA�Z�X�����C���̐�Ηʂ𑝂��āA�C���ʂ͏㏸����B

�@���������C���ʂ̐����I�ȕϓ��́A�C�ݒn��̒n�`�ɁA�傫�ȉe������������B

�@�C���ʂ��㏸���āA�Ăђቺ����Ԃɂ́A�C���i�����A��ނ���Ƃ������ۂ������A�C�ݒn��ɂ͔g�H���C�H�R�����B���A���̕��R�Ȕg�H��̏�ɂ͑͐ϕ����c�����B

�@�������ĊC�ݒi�u�������邪�A�A���I�ɗ��N���Â���C�ݒn�тɂ́A�Â��C�ݒi�u�قǍ����ʒu�ɁA���i���̒i��������̂ł���B

�@���E�̂ǂ��ł��A�C�ݒn��ɂ��鉽�i���̊C�ݒi�u���A�قړ����悤�ȍ����������ĕ��z���Ă��邱�Ƃ́A���������C���ʂ̕ϓ����Đ��E�I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ���Ă���B

�@�������A���{�̂悤�Ȓn�k�ϓ��̑傫���Ƃ���ł́A���̋K���������Ȃ藐����Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���̂悤�ȊC�ݒi�u�́A���{�̏ꍇ�́A�����m�݂ɂ͂悭���B���邪�A���{�C�̊C�݂ł́A�ǒn�I�Ȃ��̂�ʂƂ��Ĕ��B�������B

�@�܂�A���{�C���͂��������C���ʂ̕ϓ��̉e�������܂肤���Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@�[�C��A�C�~�A�C�a�̂悤�Ȓn�k�̉���������ꂽ�̂́A������̖��̔����I������Ƃ���Ă��邪�A���{�C�̊C�~�́A���{���������זv��f�w�^���̂悤�Ȓn�k�ϓ��Ɍ�����ꂽ�V��O�I�̍��Ɍ`�����ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@�������A���̊C�~���A�ŏ��́A�C�ƂȂ���Ȃ��ŁA���ɂ���Ĉ͂܂ꂽ�傫�Ȍł������ɈႢ�Ȃ��B

�@�����āA���̌��������ɊC��ƂȂ���悤�ɂȂ����̂́A�^�ϐ��̌㔼�̍��ł������B

�@���{�C�ɁA���݂���ł���C���L���⋛�ނ́A�����m���ɂ���ׂČŗL��͏��Ȃ��A�ŗL�Ȃ��̂ł��A�g���̍����n���������n�̂��̂��D���ł���A���{�C���C��Ƃ��Đ��������̂͂���߂ĐV�������Ƃ������Ă���B

�@���Ƃ��A�^�ϐ����܂��͌���Ƃ����\�o�̕����w�i�C�ݒi�u�̒n�w�j����́A�C���h�m�E�����m�^�̗L�E����g���n�̊L������������Ă���B

180

�@���Ȃ킿�A���̎����i���X�E�E�����ԕX������N�O�`�Z���N�O���j�ɂ́A���N�C���͈ꎞ�I�ɂł��Ђ炫�A�܂��A�@�J�A�Ìy�̗��C�����Ђ炢�Ă����Ƃ����Ă���B

�@�����������̊C���������̂悤�Ȏp���Ƃ�悤�ɂȂ����̂́A����ɂ����ƌ��i���悻�ꖜ�N�O���j�ɂȂ��Ă���ł������B

�@���тƏ�

�@�C���ʂ̕ϓ��́A�������ɑ����̉e������������B

�@�Ƃ��ɁA�C���ʂ̏㏸�ɂ���Ă���܂ő嗤�ƂȂ����Ă����Ƃ��낪����ē��ƂȂ�悤�ȂƂ���ł́A�n���I�Ȋu���ɂ���ē��ɂ��ސ����̊Ԃɕω���������B

�@�n���C�̃V�V���[����}���^���ł́A�t�H�[�R�l�����i�E�}�j�Ƃ��鉻�̏ۂ̂��Ƃ��m���Ă���B

�@���ܔ��N�ɃV�V���[���̃V���N�T�̃X�s�i�K�����A�Ŕ������ꂽ���̏ۂ̊��S���i�́A�V�����̂��̂ł��������A�̍��O�O�Z���`�Ƃ����A�l�R���炢�̑傫���ł������B

�@���ƂȂ̏ۂɂ��Ă��A�̍��ꃁ�[�g���O��Ƃ�����̂ŁA�܂�ł�������̏ۂł���B

�@�Ƃ���ŁA���̃t�H�[�R�l���ۂ́A���[���b�p�嗤�̑̍��l���[�g�������鉻�̏ہA�A���`�^�E�X�ۂƋ߉��Ȃ��̂ł����āA���������`�����́A�n���I�Ȋu���ɂ����̂Ǝv���Ă���B

�@���̏ۂ������Ă�������́A�^�ϐ�����̃��X�E�E�����ԕX���̍��A�܂�A���E�I�ȊC���ʏ㏸���ɂ�����̂ŁA���̂��߂ɓ��ƂȂ��Ċu�����ꂽ�V�V���[���̌Ǘ��������̂��ƂŒ����������̂ł��낤�B

�@�����A�W������X�}�g���ɂ���T�C�A�o�N�A�I�����E�[�^���A�g���A���}�A���V�́A�����̓����A�W�A�嗤�Ɨ������ł������^�ϐ��̓�����ނ̂��̂Ƃ���ׂĂ݂�ƁA�͂邩�ɏ��^�ɂȂ��Ă���B

�@���̎������A�n���I�u���ɂ���⏬�����ۂ𗠏������Ă�����̂Ǝv����B

�@���{�ł��A�X���A�Ȗ،��̊����A���˓��C�A�R�����̏H�F���Ȃǂ���A�A�I�����ۂƂ��鏬�^�̉��̏ۂ��m���Ă���B

�@���̏ۂ́A�i�E�}���ۂ̈��ނƎv���邪�A�����⏬�����A���X�E�E���ъԕX���ɁA�ꎞ�I�ɓ��{���Ǘ����������߂Ƃ���Ă���B

�@�������A�A�I�����ۂ��A�{���Ƀi�E�}���ۂɂ���ׂď��^�ł��������ǂ����́A���낢��^�������A�܂��A���{�̌Ǘ����ɊW�����邩���A�܂����炩�ł͂Ȃ��B |

���тƏۂ̃t�H�[�R�l����(�}���̇B)

|

182

�@�E�����X��

�@���܂����ܖ��O��N�O�����ꖜ�N�O�܂łÂ����E�����X���́A�Ō�̕X���ł������B

�@���g�Ȉ��ԕX���Ɗ���ȕX�����J��Ԃ�����Ă��邪�A���̎����ɁA���{�ɒ���������C���Ƃ��ꂽ�؋��͔��ɂ͂����肵�Ă���B

�@���{�A���v�X������R���ɂ̂���X�͈�Ղ̂قƂ�ǂ͂��̎����̂��̂ł���B

�@�w�܂��A�X���̊C���ʂ̒ቺ�����������̂ł����āA�����ꂽ�x�[�����O�C���̒n���i�x�[�����O�E�`���N�`��n�j��ʂ��āA�V�x���A����}�����X�ۂ��k�A�����J�k���ֈړ������B

�@���{���A���������C���ʂ̒ቺ�ɂ���āA�嗤�n��Ɨ������ɂȂ��Ă����B

�@�����āA�嗤�n�悩���ʂɓ����Q���ڏZ���Ă������Ƃ��m���Ă���B��́A���[���b�p�k���A�V�x���A�A�J���`���c�J�A�A���X�J�ƍL�����z��������Ă����u�}�����X�������v�ŁA�}�����X�ہA�i�L�E�T�M�A�V�}���X�Ȃǂ��V�x���A�A�T�K�������ւĖk�C���ɓ쉺���A�ꕔ�͖{�B�܂ł���Ă����B

�@�{�B������A�w���W�J�A�q�O�}���^�̃I�I�J�~�A�^�r�l�Y�~�̂悤�Ȃ��̂̉����m���Ă���B�C�g�����Ȃ��������ł́A�k���ւ̓�������ꂽ�����͖łт���A�킸���ɖk�C���̍��R�n�тŁA�����̒��Ԃł������i�L�E�T�M�A�V�}���X�Ȃǂ��X���̖ʉe���Ƃǂ߂Ă���B

�@�����̂ق��ɁA�����嗤�̖k���ɍL�����z���������Ă����A�������́u���y�������v���ڏZ���Ă����B�����́A�i�E�}���ہA���E�R�E�}�A�j�z���W�J�̗ނ̃V�J�A�I�I�c�m�V�J�A�싍�Ȃǂɂ���ē����Â�����B

�@���܁A���{�ɂ��āA���̋߉��Ȃ��̂��E�X���[�A�������k���ɒm���Ă���A�Y�}�}�_���A�n�^�l�Y�~�A�A�i�O�}�A�^�X�L�A�G�`�S�E�T�M�Ȃǂ��A���̒��Ԃł������낤�B�����̂��̂́A���C�n��E���N�������ւĖ{�B�n��ɂ��肷�̂ł������B

�@�X���̐K���i�����j���A�Ȗ،��̊����A���C�n���̎O�����A���̌F�Γ��A�R�����̏H�F���A�k��B�̕������i�Ђ炨�����j�Ȃǂ̐ΊD�⓴�A�̗͐ϕ���A��茧�̉Ԑ�A�H�c���̒m���i���̂��j�A���쌧�̖�K���c�s�����Ȃǂ̌��̑͐ϕ�����́A���̎����̉�����������m���Ă���B

�@�����́A���݁A���{�Ő������Ă�����̂ƂقƂ�Ǔ�����ނł��邪�A�{�B�n��ł͐�ł��Ă��܂������̂������B

�@�q�O�}�A�I�I�J�~�A�N�Y�E�e���A���}�l�R�A�q���E�A�g���A�W���R�E�W�J�A�N�Y�E�W�J�A�I�I�c�m�V�J�A�w���W�J�A�����i�쐶�̋��j�A�R�E���C�J���V�J�A�싍�A���E�R�E�}�A�m���A�T�C�A�i�E�}���ہA�A�I�����ۂȂǂł���B

�@��l�̓o��

�@���{�ɂ�����i�E�}���ۂ̉��̕��z������ƁA�E�����X�����ȑO�ɂ́A���˓��C���ӁA���C�n���A�����p���Ӓn��ȂǂƂ������C�ݒn��ɂ����ɂ���ł����̂ɔ����āA�E�����X���ɂ́A�������{�̕W�����Z�Z���[�g��������悤�ȍ����n���i���쌧�A���j��A���k�n���������Ɨ����{�A����ɖk�C���ɂ��ނ悤�ɂȂ����B

�@�����āA�����͂�������N����O���N�O�̂��̂ł���炵���B

�@���傤�ǂ��̍��́A�E�����X���̍Ő����i�ܐ�N�O�`�ꖜ����N�O�j�ɂ�����A�C���ʂ̒ቺ���ő�ł���A���݂̊C���ʂƂ���ׂă}�C�i�X��l�Z���[�g�����炢�ɒB�����B

184

�@���{�̂܂��̑嗤�I�̈ꕔ���͗��ƂȂ�A�����ɂ͗���̐�̉����ɂ���ĒJ�������܂�Ă����B

�@�X�͈�Ղ̕��z��A���̉��ɂ���Đ��肳��铖���̋C���́A���{�ł͌��݂��N���ϔ��x�b�Ⴉ�����Ƃ������Ƃł���̂ŁA�嗤�n��̊��≻�Ɗ����͑����Ȃ��̂ł������낤�B

�@�嗤����́A�����̏�����߂āA��������̓����������ڏZ���Ă����̂ł���B

�@�܂��A���Ί펞�����̎�l�������A���������l����ǂ��Ă���Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@���{�ŁA��y�핶���Ƃ��鋌�Ί펞�����̈�Ղ�╨�̕��z���}���Ɋg�債���̂����̎����ł������B

�@�܂�A��y�펞��ɂ�����A���{�̐l�����x�̑���A�܂�l�ނ̐����̔��W���i�E�}���ۂ̐������ɑS�����W�ł������Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@����Ȋ��̂��ƂŁA�l�X�̐����͉��g�Ŋl�������������m�̉��ݒn��ɏW�����āA�i�E�}���ۂ̐����̏�͍����n�т�����̌Ώ��n�тֈړ������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�M�������̐�ł̒��x�ׂĂ݂�ƁA���V���ɓ�ܑ��A�N�V���Ɏl�Z���A�^�ϐ��ɓ�Z�O���ƁA�^�ϐ��ɂ����čő�ł���B

�@�Ƃ��ɁA�E�����X���ɂ������œx�́A�^�ϐ��̂���̎l���̎O�����߂Ă��Ă����Ƃ��傫���B

�@���̂悤�ɁA�ŏI�X���i�E�����X���j�ɂ����ẮA�����̐�ł͋}���ł��������A�����͂��������ɖŖS�������̂ł͂Ȃ��A��ނɂ���Ă��ƂȂ��Ă���B

�@��^�ŔɐB�͂̏������M�������ɂƂ��ẮA���̉e���͑傫���A���^�̚M��������C���̂��̂ł́A����قǂł͂Ȃ��A���ނƂ��n�`���E�ނɂ��Ă͉e���͂قƂ�ǂȂ������B

�@�i�E�}���ۂƐl�ނƂ̊W�́A���{�ł͖�K�Β�̔��@�ɂ���Ė��炩�ɂ���Ă����B

�@���[���b�p�̐�j����̐l�ނ̈�ՂƁA����ɂƂ��Ȃ����̏ۂƂ̊W�͋����[�����̂�����B

�@�܂�A�l�ނ̈�ՂɂƂ��Ȃ����̏ۂ̈�̂̔N��\���i�P���̐����x���画�肳�ꂽ�j�ł́A�Ⴂ�ۂ��������A���낢��ȔN��̂��̂��܂܂��B

�@����ɑ��āA�l�ނ̈�Ղ��Ƃ��Ȃ�Ȃ��ꍇ�́A�V��̂��̂������B

�@���Ȃ킿�A���n����̎�����́A�ۂ̌Q��̍\���ɉe�����������Ă����̂ł���B

�@�������A���n����̎�l�����́A���ׂĂ̓������������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B

�@���̖ړI�́A��ɋQ�����݂������Ƃł���A�㐢�̂悤�ɁA����W�߂ĕx����������A�����Nj��̂��߂�D��S���݂������߂̎�ł͂Ȃ������B

�@�Ƃ͂������̂́A�l�ނ̐����̎Љ�I�A�o�ϓI�Ȕ��W���A���ځA�Ԑڂɓ��������̐��E�ɑ傫�ȉe�����������A���ɂ͑����̑�^�̏b��ŖS�ɂ܂Œǂ�����ł��܂������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B

�@���̎������A�W�A�ۂ̗�łȂ��߂Ă݂悤�B

�@�V���A�̏�

�@�����̃A�W�A�ۂ̕��z�́A�C���h�A�A�b�T���A�r���}�A�^�C�A�}���[�����A�X�}�g���M�@�Z�C�����ɒm���Ă���B

�@�������A�����ẮA�A�t���J�ۂ̂����Ɠ����悤�ɁA�����ƍL�����z�������Ă����B

�@���̕��ł́A�C���h�V�i�������璆���암�̍L���A�L���A����ɗg�q�]�̋��J�n��A��������Γ�ɂ����āA�쐶�̃A�W�A�ۂ��������Ƃ��A��`��ܕS�N�O�̋L�^�ɂƂǂ߂��Ă���B

�@�����ł́A�I���O�����I�̍��܂ŁA���[�t���e�X�͒����n���`���u�[���͗���ɁA�A�W�A�ۂ��������Ƃ��m���Ă���B

186-23

�@�����́A�����̂悤�ɘA���I�ɕ��z���Ă����̂ł͂Ȃ��āA�k�̓A�����j�A�A��̓A�����A�A���̓p���X�`�i�ƃy���V���p�����Ԑ��̊ԂɌǗ��������z�����Ă��āA�V���A�̏ۂƂ��Ă���B

�@�V���A�ɂ��������̃A�W�A�ۂ́A�����Ă̓A�b�V���A�̉�����̂��߂ɃC���h����A��Ă������̂��Ƃ���Ă����B

�@�������A�����́A�A�b�V���A�����������I���O��I�����A�����ƑO�ɂ������Ƃ����؋������炩�ƂȂ����̂ł��邩��A���̐��͂�����Ȃ��B

�@�I���O��ܐ��I�̃G�W�v�g�̃��N�~���̕�̊G�ɕ`����Ă���ۂ�A�����I�x���X�N�̏�̑��̓A�W�A�ۂȂ̂ł���B

�@�����̃G�W�v�g�̓V���A�Ƃ̌��Ղ͂��������A�܂��C���h�ƌ��ՊW�͂Ȃ��������A�܂��A���Ă����ɂ����A�t���J�ۂ��p�������Ă����B

�@�����炭�A�ۉ�̂��ƂȂǂŃV���A�̏ۂ̓G�W�v�g�̐l�X�ɂƂ��đ傫�ȊS���ł������ɈႢ�Ȃ��B

�@���̂��Ƃ́A���ܔ��N�ɍs��ꂽ�V���A�̃A�`���i�E�A�����N��Ղ̔��@���ʂ�����m���߂邱�Ƃ��ł���̂ł����āA���̑��w���i�O����ܔN�j�Ƒ�l�w���i�O��l���ܔN�j�̊e�X����A�W�A�ۂ̉��{����������Ă���B

�@�܂�A�I���O��ꐢ�I�����O�ɃV���A�ɂ̓A�W�A�ۂ����݂��Ă����̂ł���B

�@���g�����ȋC��̐X�ѐ����ɓK�����Ă���A�W�A�ۂ́A�����ẮA�C���h�A�y���V���A���\�|�^�~�A�A���A�W�A�ƍL�����z�����Ă����B

�@�������A�X�͎��オ�I���X���̎���ɓ���ƁA���̒n��ɂ͊����C��z����悤�ɂȂ�A�����n�т����ڌ�����悤�ȏ�ԂŔ��B���Ă����B

�@�X�͎���ɂ͂������������́A�����ƍ��ܓx�n���ɂ������̂ł��邪�A�X�͎���̏I�肩��C��̕ϓ��ɂƂ��Ȃ��ē쉺���Ă������̂ł��邱�Ƃ́A��ʂɔF�߂��Ă���B

�@����ɁA�`�O���X�E���[�t���e�X�́u�엀�ȎO�����n�сv�ŁA���E�ŌÂ̔_�k�������n�܂�A�l�Ԃ̎�ɂ���Ď��R�̏�Ԃ��������Ă���ƁA�V���A�ƃC���h�̒��Ԃ̂��̒n�тł̓A�W�A�ۂ̐��������͎����Ă��܂����B

�@�G�W�v�g���V���A�ɔŐ}���L��������A�G�W�v�g���g�g���X�O���́A�V���A�̃j���ŏێ������Ă����i�O��l�Z�l�N�j�B

�@�L�^�ł́A���Z���̏ۂ��Ƃ炦���Ƃ��邪�A���ꂩ��O�Z�Z�N�����āA�A�b�V���A�����ێ����������ɂ͈�Z�����܂肵���Ƃ炦�Ă��Ȃ��B

�@���������ێ��́A�ۉ��ۂ̔炪���E��E���E���ƂƂ��Ɍ��ՂɂƂ��ďd�v�Ȃ��̂ł������̂ŁA���̍��Y��x�܂����Ղ�ɂ��邽�߂ɐ���ɍs��ꂽ�̂ł���B

�@�T�}���A�̃I�������i�O�����Z�`�����l�N�j�́u�ۉ�{�a�v��������悤�ɂȂ�ƁA�V���A�̏ۂ͂܂������ԂɎ�������Ă��܂����B

�@�������āA�I���O��`�����I�ɍŌ�ɂ̂������V���A�̏ۂ͎p�������Ă��܂����̂ł���B

�@���̂悤�ɑ����̑�^�̏b�����͎p�������Ă����������ɂ͐l�ނ̐����Ɋ��Đ����Ȃ��炦�����̂����Ȃ��Ȃ��B

�@�܂�A�����͉ƒ{�����ꂽ���������ł���B

�@�ƒ{���̋N��

�@���ꌧ��Îs�̐ΎR�L���i�ꕶ���㑁���̌㔼�A��`����N�O�j����́A�C�k�̉��{���̔j�Ђ��m���Ă���B

188-24

�@���̃C�k�́A�ƒ{�����ꂽ���̂��ǂ����͖��炩�łȂ����A��������̋ߓ��A�����_���̃W�F���R�[�ɂ���i�g�E�t�B�A������i�����l�Z�N�O�j����́A�ƒ{�����ꂽ�C�k�̍����o�y���Ă���B

�@�ꉞ�A�ƒ{���̋N���́A�l�ނ̎�E�̎�o�ς̍ŏI�i�K�̂��̎����ɋ��߂��邪�A���̊m���͒�Z���̔_�k�����̎���ɂȂ��Ă���ł������B

�@���{�ł́A�ꕶ����̌���A�ӊ��ɂȂ��āA�͂��߂Ă��̊m���Ȃ��̂��m����悤�ɂȂ�B

�@���m�������S�c�����g�ӊL�˂ł́A��Z�C�̃C�k�̍��������̏�Ԃ̂܂܂Ŕ������ꂽ�B

�@���̎���ɂ́A�C�k�͐l�X�Ƌ������������Ď��炳��Ă����̂ł��낤�B

�@�������A�l�ނƓ����Ƃ̋����I�ȐڐG�͂���ɌÂ��A���Ί펞��A�܂�X�͎���ɂ������̂ڂ邱�Ƃ��ł���B

�@�ŏI�X���̏I�荠�i��ꖜ����N�O�̃}�O�_�f�j�A���̎���j�́A�ʂɁu�g�i�J�C����v�Ƃ�����悤�ɁA�l�ނ̈�Ղ���͉��H���ꂽ�g�i�J�C�̊p�⍜��������������Ă���B

�@�ړ�����g�i�J�C�̌Q��ƂƂ��ɁA�l�ނ͏W�c�I�ɁA�]�X�ƈړ����������Ă����B

�@���鎞�̓g�i�J�C����̑ΏۂƂ��āA�����Ƃ�����A����͂����肵�����A�܂��A���鎞�̓g�i�J�C�������Ȃ炵�ē����̂肵�����Ƃł��낤�B

�@���̂悤�Ȗ쐶�����Ɛl�ނƂ̃��[�Y�ȐڐG�̂Ȃ��ŁA�l�ނ͉ƒ{���̎�����������݂Ă����B

�@�ƒ{���̑O��Ƃ��ẮA�ƒ{������铮���͖쐶��Ԃɂ����ČQ��̂悤�ȏW�c���������ƂȂނ��̂ł���A�l�ނ́A�W�c�I�ȎЉ�I�������Ƃ����Ă���Ƃ̐ڐG���s�����Ƃł���B

�@�_�k�������n�܂�A���Y���g�傳���ƁA�X�ђn�тł͉^���ƘJ���̂��߂ɁA�ۂ��ƒ{�������悤�ɂȂ����B

�@�������Ȃ���A���{�ł́A�������̎���ɂ͐l�ނ̏W�c�Ƃ̐ڐG�������قǂ̏ۂ̌Q��͐��c���Ă��Ȃ������̂ł��낤�B

�@���������Q��Ƃ��Ă̑��݂���������Ă�������A�W�A�̒n��ł̂ݏۂ̉ƒ{�����\�ł������̂ł���B

�@�V�������R

�@���܂���ꖜ�N�قǂ܂��́A�ŏI�X���̖������X���ɂ����Ă̋C��̉��g���́A����C��ɓK������������A���́A�k�����邢�͍��R�n��ւ̈ړ������Ȃ������B

�@�����āA����ɂƂ��Ȃ���X���̊C���ʂ̏㏸�́A�ꕶ���㑁��������O���i�Z��N�O�`�ܐ�N�O�j�ɂ����čō����ɒB���āA�֓�����A�k�C���̎D�y�E�Ϗ��q��n�т̂悤�Ȓ�n�т͊C�ɂ������A���n�����ɐ[���i�������u�V�Ί펞��̒���v�������A���{�͑嗤���犮�S�ɕ��������̂ł������B

�@�����āA�ĂъC���ʂ�����͂��߂�ƁA�����ɂ͐V�����y�n�A�C�݉��ȕ��삪�Ђ炯�A�����ŁA�ꕶ�ӊ��ȍ~�̒Ꮌ�n������b�Ƃ��āA�S�퐶�Y�̐i���ƒ�Z�̐����ɗ��Â����āA�퐶�������Ԃ�����B

�@���̂悤�Ȏ��R���̒������ω��ƁA�l�ނ̐����̊g��́A�����ɑS���V�������{�̎��R�����肾�����̂ł������B

�@��k�ɍג������{�́A�C��A�n�`�̕ω��ɂƂ݁A���݂��Ă��鐶���͗l�X�ł���B

���̂悤�ȁA�����̓��{�̋C��I�A�����I�Ȏ��R�����̂��Ƃł́A�i�E�}���ۂ̂悤�ȏۂ̒��Ԃ����Ȃ����݂����Ƃ��ł���ł��낤�B

�@�E�N���C�i�ł́A�}�����X�ۂ��l��ܕS�N�O�܂Ő������Ă����炵���A�����ł́A�I���O��`�ꐢ�I�ɁA�}�����X�ۂƂ�������u�k���̏ہv�̋L�q������B

190

�@�k�A�����J�̃t�����_�B�ł́A�}�X�g�h�������S�N�O�ɂ��������A��A�����J�ł́A�l���I�̃}�������̎���ɂ��������Ă����B

�@�V�Ί펞��ȍ~�̐��Y�̊g��́A�l�Ԃ̎��R�ɑ���͂��炫�����̑��x���͂�߂��B

�@�������A����͎��R�̔j���ł͂Ȃ��A�����̉ƒ{���ɂ݂���悤�Ȉӎ��I�Ȏ��R�ւ̎�g�݂��������B

�@�ӎ����ꂽ���R�̂Ȃ��ł̐l�ނ̊����́A�V�������R������ł����B

�@�X�͎���ɂ�����C��ω��́u�t���C�v��ʂ��Ă������������́A�����ɐl�ނɂ���Ĉӎ����ꂽ���R�Ƃ����V�����u�t���C�v��������ʂ��邱�ƂƂȂ����B

�@�V�������R�̂Ȃ��ł́A�V����������A���A���ꂪ�����A��X�̐ڂ��鎩�R�̎p�ł���B�����Ă��̎��R�ɑ���l�ނ̐ӔC�͑傫���B

�@�����̒Nj��݂̂ɂ���Ď��R�����������ɂ́A�ی��̂Ȃ����R�j�Â����Ƃł��낤���A�����ɂ͎��R����̐l�Ԃ̑a�O������B

�@�ۂ̕���ł����A�����������̂�A�����āA���{�ɏۂ���������̗��j�́A�₪�Ă���Ă�����{�̖����̂���ׂ��p�������Ă����ɈႢ�Ȃ��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |