|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

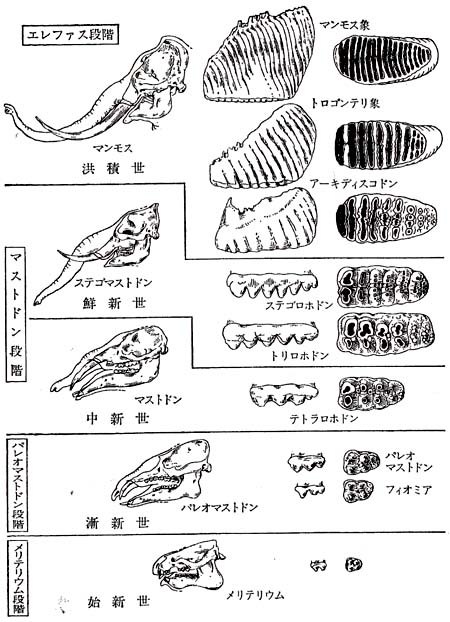

三章 象はどのように進化してきたか

70

1 マンモス象のなぞ top

北方の象・南方の象

化石の象といえば、その代表としてマンモス象がえらばれるのが普通である。

そのマンモス象は、今から三万年前の氷河時代の末期(ウルム氷期)の頃には、日本にもすみついていて、北海道の襟裳(えりも)岬や夕張(ゆうばり)からはその化石が発見されている。

マンモスビル、マンモスタンカー、マンモス大学のようにマンモスという言葉から連想されるものは「巨大な」体である。

それに、アジア象やアフリカ象と違ってフサフサした長い毛におおわれ、大きな曲った牙をもったその姿は、恐竜などとともに「前世紀の怪物」とよばれるのにふさわしい。

ところが、このマンモス象は、かっては人類の先祖たちと一緒に生活していた。

後期旧石器時代の人類(クロマニョン人)の遺跡にはマンモス象の骨や牙がともなわれていることが多い。

シベリアからヨーロッパにかけてマンモス象の分布は広く。クロマニョン人たちの狩猟の対象となっていた。

ロシアのドン川のほとりヅオロネジ付近の遺跡(ズチョンキ)では、マンモス象の牙でつくった婦人像が出土しているが、その住居趾にはマンモス象の死休を保存した倉庫までついている。

また、ウクライナのゴンツィ遺跡では、二七個のマンモス象の頭蓋骨のまわりに、長さ四・五メートル、幅約四メートルの楕円形に積上げられたマンモス象の骨があり、そのまわりには三〇本の肩胛骨が垂直に立てられ、中央には三〇本以上の牙があった。

頭蓋骨(ずがいこつ)と肩胛骨(けんこうこつ)は住居の壁の骨組みであり、牙はドーム状の屋根をつくるおもな材料であったらしい。

また、ヨーロッパ南部の洞窟の壁画には、写実的なマンモス象の画が残され、頭の頂部が高くコブ状になっていることや、長いフサフサした毛をもち、強い背のカーブ、半円形に曲った大きな牙の様子はマンモス象の特徴をよく表現している。

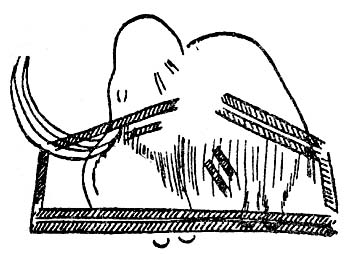

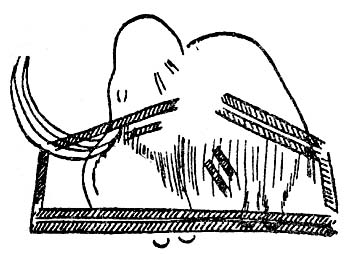

南フランスのフォー・ド・ゴムの洞穴遺跡には、マンモス象の彫刻(右図)が残されていて、よく見ると、その上には、四角の枠のような模様が璽複して刻まれている。

その粋のようなものは、マンモスをとらえるためのワナを写実的に表現したものであ’るらしい。

そうした形式のワナは、今日の狩猟民が象狩りに使うものと大差なく、おとし穴のような原始的なものより進歩したものであり、当時の人類がかなり積極的にマンモス狩りをしていたことがわかる。

このように、今からおよそ二万年前の氷河時代の末にはマンモス象と人類とがさかんな交渉をもっていたのである。 |

わなにかかったマンモス

(フオー・ド・ゴ厶の壁画)

|

72

しかし、二万年の歳月は人類の記憶からマンモス象のことを抹殺して、あらためで化石として発見されたマンモス象の化石骨は、前にも述べたような「竜骨」として空想上の動物に結びつけられてしまった。

象といえば、アジア象やアフリカ象のような「南方の象」を思いうかべ、象の化石を考えるときも、人は象イコール熱帯、暖帯地域と連想するのが普通であろう。

従って、マンモス象を、今日、誰でも知っているように「北方の象」と認識するのは容易なことではなかった。

マンモス象のことを、問題にするようになったのは、イギリスの航海者ジョナス・ローガンが、一六一一年にロシアを旅行してからであった。

ローガンは、シベリアのペチョラ河畔のサモイーデスで、マンモス象の巨大な牙を発見して、友人への手紙のなかに、

「世界のもっとも寒さのはげしい、しかも辺境の地で、このような出来事にあうとはよろこびにたえない」と書いている。

おそらく、そのマンニス象の牙を、「南方の象」であるアフリカ象がアジア象のものと考えていたのであろう。

ところで、この「マンモス」という名の由来については諸説があって、あまり明らかではない。

ダッタン人の、大地を意味する「ママ」という言葉からきているともいわれ、また、聖書にある「ベヘモス」(ヨブ記、四○節)がもとになっているともいわれる。

ベヘモスは、普通カバのことを指しているらしいが、アラブ語では「メヘモス」であり、アラブ人の商人たちは、一〇世紀から一一世紀にかけて、シベリアでマンモス象の牙を買いこみ、アラル海の近くのキイバに運び、彫刻や装飾品をつくり、多大な利益をあげていた。

一六八六年にモスクワを訪れたウィッエンは「マモウト」という言葉を使い、そのころのジェスイット派の僧アヴィルは、それは聖書にある「べへモス」のことだ、と記録している。

中国では、紀元前四世紀ごろから、マンモス象のことを「地中にすむ大きなネズミ」とされ、「鼢」(フェン)とか「陰鼠」(インシュ)とよんでいた。

マンモス象にはじめて学名をつけたのは、キュビエであり、化石骨や化石歯を調べた結果、現生のアジア象やアフリカ象とは異る象として、一七九六年に「エレファス・マンモス」という名をつけ、その後になって「エレファス・マンモンチウス」にあらためた。

現在用いられている「エレファス・プリミゲエウス」という学名は、一七九九年に、ドイツのブルーメンバッハによってつけられたもので、その意味は「最初に生まれた象」ということである。

この「エレファス」という属名は「象の仲間」をさすわけであるが、多種類の象を含めているので、これを細分して、マンモス象の仲間に対して亜属名として、「マンモンチウス」とか「マムーサス」を用いる場合がある。

シベリアの凍土地帯にあるマンモス象の冷凍の死体のことは、一七世紀の末頃から知られていた。

一六九二年に、オランダのロシア駐在大使イデスは、ロシア皇帝ピーター大帝の依頼で中国に旅行した時に、その話を聞いて皇帝に報告した。

ピーター大帝は、シベリアの博物誌をまとめていたメッサーシュミットにそれを確認することを命令したが、一七二四年に、東シベリアのインジギルカ河のほとりで、ロシアの兵士がマンモス象の頭を発見し、その長い毛のついた皮膚の一部が証拠品としてもたらされた。

74

これによって、マンモス象は、アジア象やアフリカ象と違って、著しく毛深い象であることがわかったのである。

その後、一九世紀から二〇世紀にかけて、シベリアの各地からは、続々とマンモス象の凍結死体のことが報告され、その発掘のための探険隊が次々に派遣され、世界の人々の興味をかきたてた。

キュビエとマンモス

キュビエは、マンモス象の臼歯を調べ、形がアジア象にちかいことから、両者をふくめて、「板状の歯をもったもの」という意味の「エラスモドンタ」という象のグループをつくった。

そして、アフリカ象のような「菱形の歯をもったもの」という意味の「ロクソドンタ」のグループと区別した。

「ロクソドンタ」は、今日でも、アフリカ象の属名として用いられている。

キュビエの頃には、マンそス象の長い毛のことは知られており、アジア象やアフリカ象とちがう象であることはわかっていたが、かれは、現生の象とマンそス象とがどのような関係にあるかはよくは理解出来なかった。

キュビエの「天変地異説」の立場では、マンモス象が突然のできごとによって死滅してしまってから、全く異った種類である現生の象の仲間が現れたことになるのである。

また、象は熱帯地域で生活しているものであるという固定覬念にとらわれているかぎり、シベリアの厳寒の地域に象がいたということは、説明に苦しむ問題であった。

これについて、夏の暑い時期に移動してきていた象が、突然の異常寒波の襲来によって、凍死して冷凍したものとして説明する「季節的移動説」が支配的であって、「気候の急変によるとする説」(バックランド)「地殻変動によるものとする説」(マーチソン)、「急激な大天災によって南部から北部へ移動して寒さのために滅んだ」(バラス)、「人間に狩りたてられて死んだ」(パワーズ)など、いずれもそうそうたる大家が口をそろえて、マンモス象の死を異常な出来事と結びつけて考えていた。

キュビエの「天変地異説」に対して、「斉一説」によって過去と現在との連続性を強調したライエルですら、一八三七年に出された『地質学原理』の改訂版の中で、「このような地域にマンモス象がすんでいたとはとうてい考えられない」と述べ、シベリアの地は、象がすむにはあまりにも不毛の地であり、マンモス象は洪水の時の氾濫で流されて溺死したものが冷凍されたのであるとしている。

この[洪水説]は、もとより「ノアの洪水」とは異るものであるが、象は寒いところにすめないというような、一つの固定観念にとらわれていた点では共通なものであった。

地質時代の中に「氷河時代」という概念をもちこんだのは、ルイ・アガシーの一八四〇年の大著『氷河研究』によってであった。

しかし、アガシーは「熱帯の植生にいろどられ、巨大な象やたくさんのカバ、大きい食肉類の大群がさまよっていたヨーロッパの地表は、突然に広大な氷床の下になった。

平原も湖も海もまた台地も、ひとしくその下に埋没した。

一切の生命、力づよい創造力は死の沈黙におちいった」小林国夫訳)と述べている。

76

今世紀のはじめになって、かつて地球上をおそった氷河時代とその区分、それにともなう古人類、動物、植物の変遷の歴史が次第に明らかにされ、統合されるようになってからはじめて、マンモス象の位置づけ、つまり「北方の象」としての意義が理解されるようになったのである。

ダーウィンとマンモス象

ビーグル号による航海の体験が、ダーウィンの進化思想の形成に大きな影響をあたえたことはよく知られている。

青年ダーウィンのその時の『航海記』からは、後年の『種の起源』で体系だてた思想の、自由でのびのびとした芽ばえがうかがえる。

彼はそれにマンモス象についての見解を述べているが、固定概念にとらわれた当時の大家たちの考えに大胆に挑戦していることは興味深い。

かれは、一八三二年八月に、アルゼンチンのバイアブランカでビーグル号を下船して、ブエノスアイレスに向って、陸路の旅をした。

そのさいに、南米の風物をよく観察し、大型貧歯類(ナマケモノ、アリクイの仲間)のメガテリウムなどの化石の骨や貝の化石を採集したりして、地質学的な研究も行っていた。

そこで、かれは、この大パンパスの平原地帯は、巨大な獣類が歩きまわっていた地質時代も、今日もともに大差のない不毛の状態であったことを知り、

| 「実証を離れたもっともらしい意見に反対して哺乳頻に関しては、“種の形の大きさ”と、その棲む地方の植物の“量”との間には、密接な関係かないと結論せざるを得なくなる」(島地威雄訳『ビーグル号航海記』岩波文庫) |

としている。 また、シベリアのマンモス象や毛サイの化石について、

「氷の中に保存されたシベリアの動物の場合に、直接関係することを一言追加するのを許されたい。

一方には大動物を養うには熱帯性の豊富に茂った植物を必要とするという固い信念と、他方には常時凍結する地域に位置が接近していることと、この二点の融和が不可能であることが、動物の埋蔵を説明するために、気候の急激な変化、または圧倒的な天変などを意味する種々の学説を捏造(ねつぞう)するに至らしめた主な原因である。

私は今、氷に埋れていた動物が生存していた時代から、気候には変化がなかったと想像するわけでは決してない。

78

私が今、証明しようと望むことは、中央シベリア(シベリアの北部はおそらく水面下にあったであろう)のステップが現在のごとき状態であったとしても、食糧の量だけに関する限り、昔の“さい”がその草原を徘徊(はいかい)するに足るだけ十分であったろうということにとどめる。

それは現在の“さい”や“ぞう”がアフリカのカルーを横行していると同様のことであろう」(同上) |

シベリアのマンモス象の頭骨

|

|

と述べている。

ここに見られるダーウィンの考えは、生物の生活は「自然の経済」のなかでなりたっているということで、生物の生活と外部環境とは、「自然の経済」のなかでたがいに作用しあっているということである。

つまり、生物の生活は、外部環境にのみ依存するような一方交通的なものではないということである。

このように、若きダーウィンが、シベリアのマンモス象のことから、それまでの大家たちの「天変地異説」に対して批判的な立場をはっきりとっていることは興味深い。

しかし、今日でもなお、シベリアのマンモス象についての「天変地異説」的な考えはあとをたたない。

それらは、最近の資料にもとづき、近代的・合理的によそおっているが、生物と環境との関係について本質的には「天変地異説」とは異らないのである。

たとえば、突然の気候変動を地球の極移動に結びつけて、マンモス象の死滅の時期を放射性炭素による年代測定結果とあわせ、生物の移動や死滅の原因を、単に外部環境に対する生物の受動的なものに帰着させる考えなどがそれである。

また、温度などが生物の器官や個体に与える影響によって見られる部分的な生理現象を、種や生物群全体の生活とすりかえてしまうようなこともある。

マンモス象のことを考える場合にも、象の進化の中におけるマンモス象の位置づけ、あるいは自然の構造のもつ法則性をよく把握してかからなければならないことはいうまでもない。

2 人魚から象へ top

人魚考

デンマークの港、コヘンハーゲン、童話作家のアンデルセンを生んだこの町には有名な人魚の像がある。

この人魚は、上半身が女体で、下半身には魚の尾びれのようなものがついている。

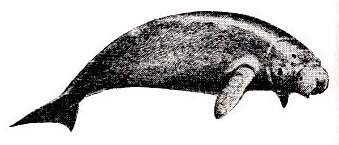

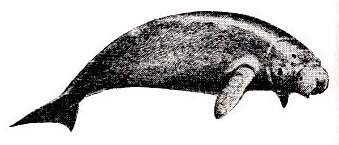

竜と同じように、人魚の物語は、西洋にも東洋にもある。しかし、人魚の伝説が多いのは、インド洋から熱帯太平洋、それに大西洋沿岸であるという地理的分布が知られている。

おそらく、昔の人々は、海上で不思議なものを見かけた時、そうした伝説の人魚と結びつけて想像をたくましくしたのであろうが、その不思議なものの正体は多種多様であったろう。

しかし、前に述べた伝説普通地理的分布からみると、それはジュゴン(右図)とかマナテイのような海牛の分布しているところとよく一致しているのに気がつく。 |

ジュゴン(ウォーカーより)

象に近縁な動物

|

そうした伝説も全く根も葉もないところがら出発するものではないらしい。

ジュゴンやマナティは、夜、海の浅いところにやって来て、上半身を海面に出して海草を食べる。暗い夜間に見られるその姿は、しばしば人間の姿とまちがえるくらいである。

また、子供に乳を飲ませるときに、人間のように赤ん坊を手で抱くともいわれるが、このことは疑わしい。

80

ともあれ、人魚の正体の一つは、ジュゴンやマナテイのような海牛類とされている。

海牛類の学名は「シレニア」であるが、これはギリシア神話にでてくる伝説上の動物「セイレーン」(ラテン語ではシレーン)にもとづくものであり、同じ語源なのである。

ところで、海牛が子供に乳を飲ませるときに前肢で抱くという説も、まんざらでたらめではないらしい。

海牛類の乳房の位置は腹部ではなくて、前肢の間の胸部にある。

ここで思い出されるのは、象が子供に乳を飲ませるところでふれておいたが(二章36ページ参照)、象の乳房の位置も海牛と同しく前肢の間にあったことである。

海と陸というように、すんでいる所を全く異にして、形態もちがう海牛と象との間には、このほかにもいくつか似ている点がある。

象がもっているような原始的な形の心臓を海牛はもっているし、歯の交換形式も象と海牛とは、他の哺乳動物に見られない水平交換という点でも共通性がある。

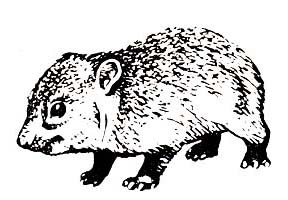

こうした点で、象に似ているもう一つの動物は、今日ではアフリカ、アラビア南部、リビアにかけて分布しているイワダヌキである(右図)。

イワダヌキはウサギぐらいの大きさで、見たところネズミのような形をしていて、象の親類とはとても思えない。 |

イワダヌキ(バートンより)

象に近縁な動物

|

ネズミと違って、尾はなく、前肢にある四本の指にはヒズメのような爪があり、後肢の四本の指のうち三本の爪は同様であり、他の一本には強く湾曲した爪がありヒヅメウサギともよばれる。

上顎には一対の切歯、下顎には四対の幅広く平たい切歯があり、犬歯はない。臼歯の形はサイのそれに似ている。

そして、乳房が前肢の間にあり、四肢骨や脊椎骨の形状は象のそれらに似ているのである。

このようなことから、象と海牛とイワダヌキは、分類学上、きわめて近い位置におかれている。

象の先祖・メリテリウム

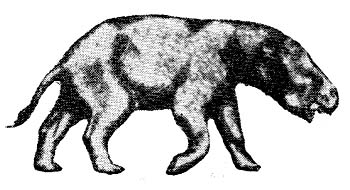

地層を新しい方から古い方へ調べ象の先祖をたどっていくと、最後にぶつかるのが「メリテリウム」という動物である。

メリテリウムは、エジプトのナイル河の下流部にあるファユームというところで、第三紀始新世末期の地層から発見され、化石としては比較的に完全に近い骨格が発掘されている。

「メリ湖のけもの」という意味の名をもつこの動物は、化石骨から判断すると、肩の高さは約七〇センチ、体の形は今日の小型なバクかブタのような形態であった。

頭は細長く、鼻孔は今の象のように頭の中央にあるのではなくて、吻部の先端についていて、ウシとかウマの鼻孔と同じような位置にある。

従って、今日の象とは違って鼻は短かかったわけである。 |

メリテリウム(オズボーンより)

|

メリテリウムの化石が最初に発見されたメリ湖は、エジプトのカイロから南におよそ一〇〇キロ、ナイルの谷の西にある砂漠地帯の、ファユーム盆地にあり、この湖の古名は、アラブ語で、ビルケット・エル・ケルーンとよばれている。

82

今日では、長径約四五キロ、短径約一〇キロのこの湖は、古代エジプトの頃は、もっと大きく、ナイル河の水量を調節する湖として、農耕生活の発達にとって重要なつとめを果してきた。

この湖のまわりにある砂と粘土の地層からは、たくさんの化石を産出するが、それは、一八七九年にドイツの旅行家シュフインフエルスが、湖の東端にあるゲジレ・エル・ケルーツという島から、魚の化石とズーダロドン(原始的なクジラ)の化石骨を採集してから知られるようになった。

このことは、イギリスの学者たちに興味をおこさせ、一九〇一年に、エジプトの調査官ビードネルと大英博物館のアンドリュースが発掘を行い、その時にはじめて「メリテリウム」の化石骨を発見したのであった。

かれらの最初の報告書が一九〇六年に出版されると問髪をいれず、アメリカ自然史博物館のオズボーンは、セオドル・ルーズベルト大統領の援助をうけ、大規模な調査隊を組織した。かれがカイロに到着したのは、一九〇七年一月二三日のことであり、ここにアメリカとイギリスとの間の国際的な発掘競争が開始された。

オズボーンの調査隊の、金に糸目をつけぬ発掘によって、象の進化の道筋をたどるために貴重な、おびただしい量の化石骨がこの時に発見された。

メリテリウムを産出したファユームの地層は、地質時代でいう新生代の第三紀前半、すなわち、始新世から漸新世にかけて(約四千万年前のころ)のものである。

ファユームでは、メリテリウムは、始新世後期からそれに引きつづく漸新世前期にかけての地層から産出している。

しかしながら、近年、西アフリカでは始新世中期の地層からも、メリテリウムが発見されているので、その動物が北アフリカから西アフリカにかけて生活していたのは、今からおよそ四千万年前から二千五百万年前の頃ということになる。

その当時の地球上の水陸の分布は、今日とは大変に違ったものであった。

いまの地中海の前身、古地中海ともよばれている「テーチスの海」が、ヨーロッパ南部から中近東、ヒマラヤ地帯をへて東インド諸島にかけての広大な地域にひろがり、ユーラシア大陸とアフリカ大陸とをへだてていた。

アフリカ大陸北部では、この海は陸地の内部にまで侵入しており、今日のサハラ砂漠には、湿地や肥えた草原がひろがっていた。

ファユームの地層も、下の部分は海の底でできたものであり、上の部分は陸上の堆積物である。従って、環境の変化が海から陸へと進行したものであることがわかる。

メリテリウムの骨格を調べてみると、その腰帯は今日のカバのそれよりもすっと縮小していて、むしろ、ジュゴンやマナティのような海牛のものにちかく、水中での生活により適していたと思われるが、また、頑丈で短い四肢骨の状態は、湿地帯にすむ水陸両生の動物であったことを示している。

なお、眼や耳の位置は、頭の上部の方についているので、水にもぐってはカバのように耳と眼を出すような行動をしていたらしい。

84

このようにメリテリウムは、その形態も大きさも、今の象とははなはだ違っていた。

哺乳動物を分類する一つの基準となる歯の数も、歯式であらわせば 3.1.3.3/2.0.3.3、〈つまり上顎に切歯三、犬歯一、小臼歯三、大臼歯三、下顎に切歯二、犬歯はなく、小臼歯三、大臼歯三〉であり、しかもすべての歯が同時に食物をかみこなすははらきをしている。

すなわち乳歯と永久歯とが垂直交換する二生歯性であり今日の象のような水平交換のものとは根本的に違っていた。

しかしながら、上顎の第二切歯(中切歯)は、第一切歯や第三切歯(側切歯)や犬歯にくらべて大型であり、牙状となって斜め前方に傾いている。

このことから、今日の象の牙もメリデリウムと同じく第二切歯が発達したものとされているわけである。

また、切歯・犬歯群と臼歯群との間にはすき間(歯隙)が発達していて、ウシやウマのように草食性動物の特徴を示している。

さらに、上顎の第三、第四小臼歯(三つあるが臼歯のうしろの二つ)の表面には、三つのコブ状の突起つまり咬頭が見られ、大臼歯には四つのコブ状皎頭があり、とくに後者はたがいにつながって二列の列をつくる。

こうした列状の稜をもった歯は、象の歯の咬板の基本型にあたるものであり、そのもっとも原始的な形とされる。下顎には牙状になった小さな切歯が認められる。

このほか、頭頂部の骨(頭頂骨)は、今日の象に典型的に見られるように海綿状の気室構造となっていて、頑丈な四肢骨や後肢の指の骨(距骨=きょこつ)の形態は今日の象のものとよく似ている。

ファユームでは、メリテリウムとともにズーグロドン、原始的な海牛、ワニ、食肉類、食虫類、偶蹄類、コウモリ、ネズミ、イワダヌキ、原始的な類人猿、バリテリウム、アルシノテリウムというような動物たちの化石骨が発見されていて、それらの多くは、遠い過去に地球上から姿を消してしまった絶滅種であるが、ここに注目したいのは、その中の海牛とイワダヌキのことである。

今日のイワダスキは大きくてもウサギぐらいの大きさのものであるか、ファユームのイワダスキは小馬ぐらいであった。

また、原始的な海牛は、今日の海牛と同じようであるが、もっと小型であり、しかも、今日では退化してしまっている後肢が発達している点、また、今日では痕跡的である鼻骨や涙骨がよく発達し、歯列には切歯、犬歯、臼歯が完全にそろっている点など、今日の海牛とはことなる。

こうして見ると、今日では、遠い親類となっている象、海牛、イワダヌキも、この当時にあっては、体つきの上で今日よりもずっと類似性が強く、まだ近い親類の関係にあった。

また、一緒にいたアルシノテリウムとかバリテリウムのような絶滅獣も、象の仲間である長鼻類にきわめて近いものとされている。

三五〇種類の象

オズボーンの著した『長鼻目』は上下二巻、総ページ数一六七五ページ縦三三センチ横三三センチの大著であって、いかにも象の書物というにふさわしい巨大なものでありちょっとカバンの中にいれて持ち運ぶというわけにはいかない。

上巻は一九三六年、下巻は一九四二年に、アメリカ自然史博物館の手によって出版された。

オズボーンは、一八七五年にアメリカの富裕な家に生まれ、一九三五年に死ぬまで、コロンビア大学教授、アメリカ自然史博物館の研究員をつとめたか、脊椎動物の化石の研究ですぐれた業績を残している。

86

『ヨーロッパ・アジア・北アメリカにおける哺乳動物の時代』(一九一〇年)、『生命の起源と進化』(一九二一年)は名著として知られているし、「適応放散の法則」や、哺乳動物の歯の進化についての「三結節説」の提唱者として進化学の発展に貢献した。

かれは、哺乳動物の中でもとくに象の仲間についての関心が深く、二五年の歳月を費やして、それまでの世界中の現生、化石象の仲間についての知識を総括したものがこの『長鼻目』という本である。

上巻は彼自身の手によるものであるが、下巻は、友人、門弟によって遺稿がまとめられたものであった。

従って、必ずしも全体が一貫した体系によって貫かれているとはいえないが、この大著は象研究の指標として後世にも残るものである。

かれの研究については、ファユームの発掘に見られるように、かれの財力に負うところが大きいといわれているが、研究の成果からは決してそれだけではなかったことがうかがわれる。

それまでも象の研究は多数あるが、それらはいずれも個人の研究のまとめであり、独創的なものもすくなくないが、やはり一定の枠をこえることはできなかった。

オズボーンの研究は、かれ一人の仕事というよりも、多くの協力者による協同研究が中心であり、また、それを可能にした当時のアメリカの社会的背景、「永遠の繁栄」といわれた資本主義の高潮期があったということも見落としてはなるまい。

ところで、オズボーンはその『長鼻目』の中に、三五〇種類の象の仲間を記載しているが、現生の象はいうまでもなく、アジア象とアフリカ象の二種のみであって、他はいずれも化石種なのである。

このことから見ても、象の仲間は過去の地質時代に繁栄した動物であり、現在のアジア象やアフリカ象は、それらの生残りであることがわかるであろう。

その意味では、象は[生きている化石]なのである。

オズボーンは、象の仲間を分類するにあたって、その系統についての彼独自の考えをもとにして、他の動物に適用されているのとは違った方法で分類をしたが、そのためにいろいろな混乱をまきおこした。

たとえば、マストドンの分類にあたっては、細かく分類しすぎてしまったし、類縁関係についてもある独特な形質を強訓しすぎた感がある。

88

そのようなわけで、後の研究者たちは、オズボーンの分類体系を、伝統的な動物分類のやり方でやり直すか、逆に、オズボーンの分類のやり方で動物界全体の分類をやり直すか、という問題に直面した。 |

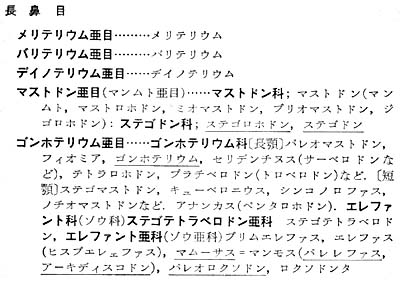

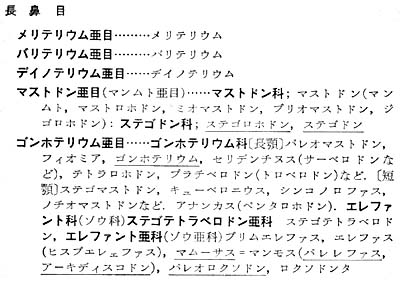

表1 長鼻目の分類 *

* ロ−マー、1967;マグリオ、1973を一部変更

** 下線を付したものは日本にいたもの

|

象の分類の整理は、シンプソン(一九四八年)、ボーフリー(一九五五、五七年)によってされているが、オズボーンの分類体系と伝統的な分類体系との両者の妥協のようなことになって、今日でも混乱はなお持続されているといってよい。

このようなわけで、現在では、表1のように、象の仲間(長鼻目)は、その下のカテゴリーとしてメリテリウム亜目、バリテリウム亜目、デイノテリウム亜目、マストドン亜目、ゴンホテリウム亜目の五つのグループに大別される。

バリテジウムというのは、分類上の位置ははっきりしないものであるが、一応、この長鼻目の中に含められている。

マストドン

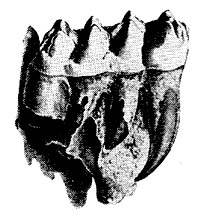

マストドンというのは、キュビエの命名により、「乳首のような歯」という意味である。

いかにもフランス人的な発想であるが、たしかに臼歯には対になった乳房状の隆起(咬頭)がある。

マストドン亜目ばかりでなく、ゴンホテリウム亜目の多くのものが、こうした形の歯をもっている。

このマストドンは、北アフリカのファユームの漸新世前期の地層からメリテリウムと一緒に産出したパレオマストドンとフィオミアを先祖型にしている。

つまり、メリテリウムは長鼻目全体の先祖型であり、パレオマストドンとフィオミアはマストドンの直接の先祖であり、今日の象の仲間は、マストドンの子孫ということになる。

従って象の系図をたどるとき、その直系の先祖になるのはこのパレオマストドンとフィオミアというわけである。

パレオマストドンとフィオミアは、メリテリウムと共存していた。従って、メリテリウムの子孫がパレオマストドンとフィオミアであるというのではなく、それぞれ別の系統をたどったものであろう。

マストドンの仲間は、漸新世(三千六百万年前)に引きつづく中新世の中期(二千五百万年前)には、アフリカ・ユーラシア大陸から北アメリカ大陸に広く分布した。

この時期には、それまでアフリカ大陸とユーラシア大陸とを隔てていたテーチス海は縮小し、アジア大陸と北アメリカ大陸とは今日のベーリング海峡の位置でつながっていて、これらの諸大陸間に生物群の移動が容易にできたのである。

しかし、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸との間は、パナマ地峡のところで分離していて、生物の交流はなかったらしい。

つぎの鮮新世(一千万年前)になると、マストドンの仲間は著しく分化して、様々な形態のものが出現した。

しかし、第四紀洪積世(二百万年前〜一万年前)になると、その初期にユーラシア大陸とアフリカ大陸ではマストドンの仲間は滅亡してしまい、南北アメリカ大陸でのみ、その子孫が生きながらえたのである。

この時期には、南北アメリカ大陸は互いにつながり、北アメリカ大陸の生物は大量に南アメリカ大陸へ移動し、そこで発展した。

そこではマストドンは、歴史時代(四世紀頃)まで生存を続けた。 |

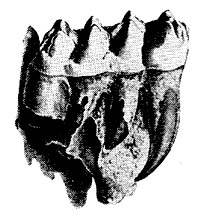

マストドンの臼歯

|

90

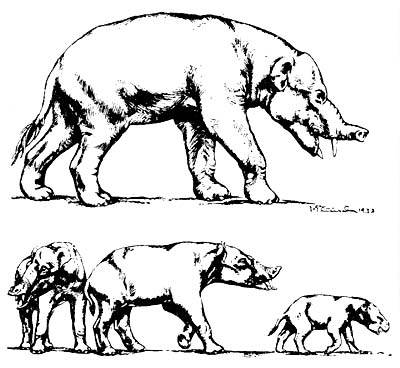

パレオマストドンとフィオミア

「古いマストドン」という意味のパレオマストドンと「湖地域にすむけもの」という意味のフィオミアは、ともにエジプトのファユームで発見されている。

オズボーンは、両者を別系統のものとしたが、現在では同一系列のものとして扱われている(ベーシ表1)。

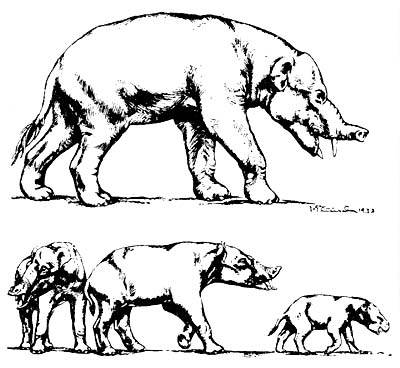

パレオマストドンは肩の高さが二、三メートルぐらいで、今のアフリカ象の小型のものに匹敵する大きさであるが、ファオミアは、これより小型で肩の高さ約一・三メートルである。

しかし、メリテリウムにくらべて、体は両者とも大型であり、メリテリウムのような水生生活の特徴は消えている。

体が細長く、四肢が短く、頭が低く細長いことはマストドンの系統の特徴をもつものであり、頭骨はメリテリウムにくらべて鼻骨の位置、つまり外鼻孔の位置が後退していて、今の象のそれにちかづいている。

従って鼻は今の象のようにいくらか長くなっていたが、その傾向はパレオマストドンの方が強い。

面白いのはその歯の状態であり、両者とも歯式は

1.0.3.3/1.0.2.2〈上顎には切歯て犬歯はなく、小臼歯三、大臼歯三で、下顎には切歯て犬歯はなく、小臼歯二、大臼歯二〉であってメリテリウムにくらべて歯数が減少しているが、二生歯性である。 |

パレオマストドン(上)とフィオミア(下中左)・メリテリウム(下右)

|

上下顎には各一対の、牙状の第二切歯があって水平に突出していて、下顎の牙がとくに長くなり、その先はひらたくなっているか、それはフィオミアの方に顕著に見られる。

パレオマストドンの上顎の臼歯には円錐形のコブ状皖頭が二列に並び、フィオミアではそれが三列となっている。

このことから、前者は森の中で木の枝を鼻で引きおろして、葉や若芽を食べるような生活を、後者は低地の平原の温木地帯で葉や小枝を噛み、すりつぶして食べるというように、異った生活をしていたとされている。

3 発展と分化 top

マストドンの発展

アメリカの第三代大統領ジェファソン(一七四三〜一八二六年)はホワイトハウスに陳列室をつくり象の化石を展示していた。

その象の化石というのは、一七三九年にケンタッキーのビッグ・ボーン・リックで発見されたマストドンであった。

92

アメリカ大陸では、マストドンはかなり遅くまで生残っていたが、ユーラシア大陸やアフリカ大陸では洪積世のはじめにはすでに姿を消していた。

マストドンの繁栄したのは、第三紀の中新世中期から鮮新世にかけてであり、今からおよそ二千五百万年前から二百万年前までの問であった。

マストドンの仲間は多種多様であった。

それらは臼歯の形態によって区別されているが、コブ状の咬頭をもったものから、それらが列状につながって稜状の咬頭をもったものまでにわたっている。

そして、それらは横列の数が第二大臼歯において三つのもの(トリロホドン=三稜歯型)、四つのもの(テトラロホドン=四稜歯型)、五つのもの(ペンタロホドン=五稜歯型)と大別されている。

こうした歯の形態に見られる変異性は、時代を追って、すなわち進化の傾向としても認められ、歯の大きさの増大、低い歯冠から高い歯冠へという傾向、また第三大臼歯の稜数が時代とともに増大するということが知られている。

これにともなって、体の大きさも増大して、肩の高さが二メートル前後のものから三メートル余りのものになった。

また、マストドンの進化の一般的な傾向としては、頭骨が細長くなることがあるが、さらに二次的にそうしたものから特殊化の方向に進み、様々な特殊な形態のものを生じた(グラビア参照)。

その一つの方向のものとしては、下顎が長くのび、それにともなって上顎も長くのびた「長顎マストドン」とよばれるものがある。

すでに、先祖型のフィオミアやパレオマストドンでも、下顎の牙の先端がひらたくなる傾向が見られたが、その極端なものとしてサーベロドンやプラチベロドンのような「シャベル状の牙」(五章トップの図)をもつものも現れた。

また、リンコテリウムのように、下顎が嘴状にたれ下ったものもある。

また他方においては、二次的な特殊化として、下顎の左右両顎の咬合部と牙が縮小した「短顎マストドン」がある。

これは、下顎の縮小とともに頭骨が高くなり、従って、上唇の変形である鼻かたれ下り、ますますのびるという結果をひきおこした。

また、この仲間には上顎の牙が異常に長くのびたり、変形したものが多く、第四紀の洪積世まで北米大陸に生残っていたものはそのような種類のものであり、ループをえがいてねじ曲げられたような牙のキューベロニウス、著しく曲った牙をもったマストドン(狭義)などはその代表的なものである。

ユーラシア大陸において、洪積世のはしめまで生残っていたアナンカスは、体の長さの三分の二にも及ぶ、異常に長いまっすぐな牙をもっていた。

94

短顎マストドンの中で、典型的なコブ状の咬頭が強大化して列状の稜をつくるものに、ミオマユトドン(中新世)、プリオマストドン(鮮新世)、狭義のマストドン(洪積世)の系列がある。

このものの歯の数は、上顎、下顎とも、切歯て犬歯なく、小臼歯一、大臼歯三であり、乳歯の小臼歯は三であるが、はえかわる永久歯の小臼歯の数は一に減少し、二生歯性から一生歯性への転換の前ぶれがうかがわれる。

マストドンの仲間は日本でも中新世中期と鮮新世前期の地層から発見されているが、それらはいずれも長顎マストドンの仲間である。

ステゴドン

マストドンがアメリカの化石の象を代表するとすれば、ステゴドンはアジアを代表する化石の象である。

インドの地質調査所の創設百周年(一九五一年)の記念切手(右図)を見ると、巨大な牙をもった象が二匹ならんでいるが、この象はアジア象とは形態がちがう。

頭部がひらたく、鼻が太く、牙が巨大でありそれは、インドで化石象としてたくさん産出しているステゴドンの一種、ステゴドン・ガネツサ(ガネツサ象)である。

ステゴドンは、中新世、鮮新世、洪積世に東南アジア、中国、日本および中近東にかけてのみ分布していた。

その臼歯を側面から見ると、屋根状の稜が列をつくっているのが特徴的で、「屋根状の歯をもったもの」という意味のステゴドンという名がつけられた(グラビア参照)。 |

記念切手のステゴドン

|

ステゴドンの先祖型のステゴロホドンは、小型の動物で長顎、二生歯性であって、マストドンからステゴドンへの移行型である。これは中新世から洪積世にかけてアジアにいたが、その間の鮮新世中期にはヨーロッパにいたことが知られている。

その中で一番古いものは、日本の中新世中期の地層から発見されている。

ステゴドンは、ステゴロホドンにくらべて、体は大きく、頭骨は短顎化し、牙も長く一生歯性になっているが、そうした転換は鮮新世におきた。

ステゴドンは日本でもたくさん発見されていて、鮮新世から洪積世前期までの地層にはこれが多い。

現代型の象

「象」は「キサ」ともよみ、中国語では dziang (ziang)又はhsiang

(siang) と発音している。

象という字は象形(しょうけい)文字からきていて、象闕(しょうけつ)というのは象牙の門つまり王城の門のことである。

Elephant(英・仏)、Elefant(独)はいずれもギリシア語のエレファスからきているが、これは牡牛を意味するフェニキア語のエルフあるいはエレプス、ヘブライ語のエレフ、アンプ、オリフントに由来する。

ローマ人は象のことを、「フェニキアの牛」とか「ルカニアの牛」とよんでいた。

つまり、象とかエレフアントという言葉は、正確には現世の象であり、アジア象とアフリカ象のみを指すことになる。

こうした現世の象あるいは現代型の象のエレファスは、体の大きいこと、とくに四肢の短かかったマストドンにくらべて、背が高く、四肢が長いことを特徴とする。

また、臼歯が大きく、歯冠が高く、咬板数もはるかに多く、一生歯性であることも特徴となろう。

96

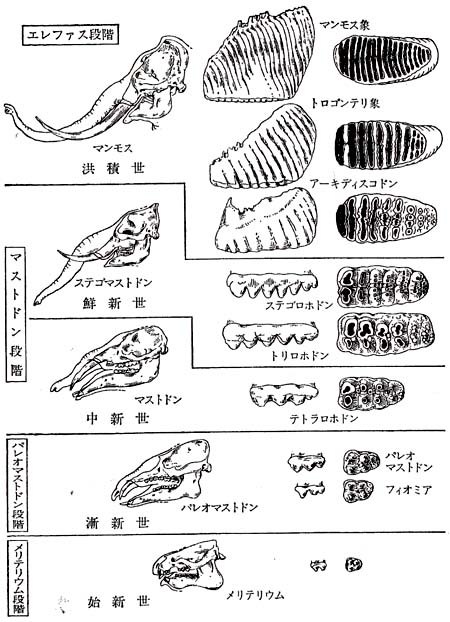

現代型の象の歴史は、洪積世になってはじまる。

大氷河時代といわれるおよそ二百万年の間に、それぞれの環境に適応した様々な象が生まれた(グラビア参照)。

そのもっとも古型のものは、「たいらなひたいをもった」という名のプラニフロンス象(エレファス・ブラニフロンス)であり、二生歯性の状態が残され、下顎には痕跡的な牙があり、マストドンに近縁で、東アフリカにいたプリムエレファスの系統をひくものとされている。

現代型の象は、前にあげたステゴドンから移行したものともされたが、エレファスの現れたころには、ステゴドンはすでに一生歯性への転換を行い、両者は洪積世に共存しているのであるから、ステゴドンから現代型の象への系列は考えにくい。

アフリカ象で代表されるロクソドンタは、「菱形の歯をもったもの」ということで、臼歯の咬合面の咬板の断面(エナメル盤)が菱形であることに由来するが(二章52ページ図)、その咬板の形状はマストドンのそれに似た原始性を思わせる。

また、歯冠の高さも低い。このようなことから、プラニフロンス象と同し時期にその共通の先祖から分かれ、洪積世の間、アフリカで生活していて、現在におよんでいるものとされている。

洪積世早期のプラニフロンス象がら二つの分枝が生じた。

その一つは、洪積世早〜前期のメリジオナリス象(暖帯のマンモス)から、洪積世中期のトロゴンテリ象(温帯のマンモス)、洪積世後期の狭義のマンモス象(寒帯のマンモス)へのマンモス系列である。

他の一つは、メリジオナリス象がら洪積世の中・後期のアンチクウス象(森の象またはヨーロッパ古象)およびアジアのナルバタ象や日本のナウマン象へのパレオクソドン系列の象である(五章174ぺージ図)。

いずれも、体の著しい大型化、臼歯の歯冠高や校板数が増すという傾向がある。

メリジオナリス象は、肩の高さ五メートルという巨大なものもあり、アンチクウス象では肩の高さ四メートルに達するものもある(ナウマン象は二・五メートルぐらい)。

マンモス象の臼歯の咳板数は第三大臼歯で二七枚にも達する。

マンモス系列の象は、歯冠の高さが高くなり、歯冠の幅も広くなり、臼歯の咬合面が複雑化して、繊維分の多い草を食物とするのに適し、体毛や皮下脂肪の増大という寒冷気候への適応の方向を示している。

一方、パレオロクソドン系列の象は歯冠の幅が狭いという点で、森林地帯での生活への適応を示しているといわれている。

パレオロクソドンというのは松本彦七郎の命名で、「古いロクソドンタ」ということであってアフリカ象の先祖型とされた。

しかしパレオロクソドンとロクソドンタとは別の系統をたどって進化してきたもので前者は後者の先祖型にはならない。

しかし、パレオロクソドンの臼歯の咬合面には、ロクソドンタとおなじ菱形の模様が小規模に認められる。

アジア象のような狭義のエレファス象は、洪積世を通じてアジアに分布し、先祖型のメリジオナリス象型のものから分化して、現在、東南アジアに子孫型のアジア象を残したものである。

臼歯の咬板数は多く、咬合面のエナメル壁が複雑なしわをつくっているが、歯冠の幅はせまく、歯冠の高さは低く、マンモス象とは区別できる。

98

ダイノテリウム

恐竜のことは、ダイノザウルスとよばれているか、「ダイノ」は「恐ろしい」という意味で、「ザウルス」はトカグの仲間のことである。

そうすると、ダイノテリウムは、「恐ろしいけもの」つまり「恐獣」ということになろう。

ダイノテリウム(グラビア参照)は象のように鼻が長く、奇妙なことに上顎には牙がなく、下顎にある牙は下方にたれ下がってカギのように内側に曲がっている。

これは、マストドンと同時代の中新世と鮮新世に、ユーラシアおよびアフリカで生活し、洪槓世には南アフリカでのみ生残っていた。

小型のものから大型のものへという進化はみられるが、形態上の特徴は、マストドンと違ってきわめて安定していた。

体も、中新世の時期にすでにマストドンとは違った長い四肢をもつようになり、臼歯の状態もそれとは全く違ったものであった。

つまり、象型の動物であって、長鼻目に含まれてはいるものの、象の系統とはかけはなれた別の道を歩んだものであろうが、その先祖型はメリテリウ厶におかれているのである。

しかし、両者をつなぐ化石はなく、漸新世の中期以降、中新世の前期にかけての一千万年近くが、メリテリウ厶とダイノテリウムを切りはなしている。

ダイノテリウムの化石は、フランスのリヨンの近くで、発見された奇妙な下顎についている牙のことから知られるようになった。

この奇妙な牙は、最初に見つかったときには、下顎が断片的であったため、今日明らかにされた状態とは違って、上向きにはえているものと考えられ、カバやバクの仲間に入れられていたこともある。

ところが、牙のはえ方が下向きであることが明らかにされると、この牙が何に使われていたかについて、いろいろな説がとび出した。

はじめは、この動物は水生のものであり、この牙は岸にからだをつなぎとめる錨のようなものであったとか、アザラシのようにひれで泳ぎ、陸上にはい上るときにこの牙を使ったともされたのである。

全骨格が発見され、マストドンとの比較などで、象のように長い鼻をもったものであることかわかってからは、この牙は、木や草の根を掘るためのものであるとか、武器としてのものであるとか考えられたが、木の皮をはぎとるのに使ったらしい。

ともあれ、数千万年間、体の形態にほとんど変化が認められないことは、特殊な環境に適応して、特殊な生活を維持していたものと考えられ、マストドンのようにはなはだしい変異によって広く分布したものとは違っていた。

進化の段階性 以上は、長い時間をかけて進化してきた象の仲間のたどった道のりを、高速度でとばしながら、かいま見てきたわけである。

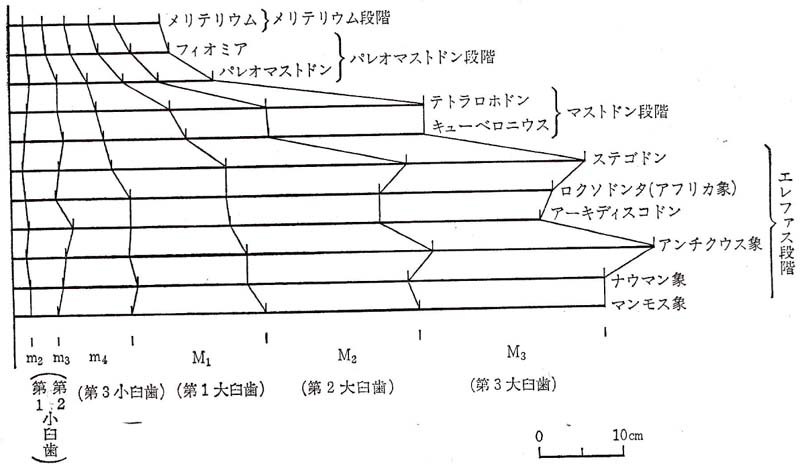

ところで、象の仲間、つまり長鼻目のたどってきた道筋をふりかえってみると、そこには一般的に次のような傾向があることに気がつく(右図)。

100

1 体が大型化すること

2 脚の骨が長くなり、指骨が幅広く短くなること

3 頭蓋が異常に大きくなる

4 その結果として頭部が短縮する

5 下顎が長くのびる(後に、頭蓋か高まるにつれて二次的に短顎化する)

6 鼻が長く伸びる

7 第二切歯がとがり、犬歯化と長化がおこり、その結果として牙が発達する

8 臼歯が大型となり、特殊な形態をとるようになる(草食生活に適応した様々な形態をもつようになる)

このように、生物の進化にはある傾向、または方向性があるということは古くから気づかれていたことである。

ウマの系統を見ても、時代とともに体と臼歯がしだいに大型化し、指骨の数が、四指、二指から現在のように一指に減少しているし、アンモナイトの殼の巻き方も単純なものから複雑なものへという方向をたどってきている。

このことは、一八七一年にアメリカのコープが認めて以来、多くの古生物学者や生物学者によって支持され、「定方向進化説」として発展させられた学説である。

ところが、この進化の原因は何かということになると、それについての考え方は様々であり、そうした進化をひきおこす原因は生物自身に内在しているという内因前、または、外部環境からの淘汰のみを考える外因論にわかれた。

その結果として、生物はある一つの目的に向って進化するという目的論や生気論、あるいは機械論におちいることにもなった。

象の仲間にみられたいくつかの傾向性はそれらが同時的にかつ調和的に行わたものではない。 |

象の仲間の進化

(頭骨と臼歯にみられる時間的変化)

|

102

たとえば、マストドンをとってみても、その体は今日の象と同じくらい大型化していて、鼻も長くはなっているが、牙はそのわりに長化していないし、臼歯の形態も原始的なコブ状の咬頭をもつ。

ヒトをとってみても、脳の構造や機能においては生物の中で最高の発達をしているが、手足の機能や体の器官では、盲腸のような原始的なものもたくさんある。

動物の一部の器官は、他の部分の器官に変化をひきおこすことなしには変化できない、ということをキュビエは「器官の相関の法則」とよんだ。

大型の肉食獣の消化器官は新鮮な肉だけを消化できるような構造をもち、歯は肉をかみきり、顎はそれをのみこみ、爪は獲物をとらえひきさき、運動器官は獲物を追いとらえ、感覚器官は遠くから獲物をみとめるようになっている。

これが肉食獣の食生活をささえる一般的な条件である。

つまり、動物の各器官の相関は、動物の生存の諸条件をみたすものであり、外的(まわりの)条件と内的(動物の)生存諸条件とは調和的に結合しているとする。

この意味において、キュビエの考える自然は調和的であり固定的であった。

ダーウィンは、この問題を『種の起源』の中で、「相関変異」として次のように取上げている。

「自分のこの表現(相関変異)の意味は、何かの一局部に軽微が変異を生じ、そして自然淘汰によって集積されれば、他の局部もまた変化されるという具合に、全体の体制が、その成長と発達の間に、結束されている」というのである。

かれのあげたいくつかの例から判断すると、こうした変異は、相関器官および個体発生の初期段階におよぼす外的条件の作用によっておこりやすいものである。

ここにおいて、ダーウィンは、器官相互の関係を、環境と動物の相互作用の中で、調和的固定的でない流動的な自然の中での関係としてとらえたのであった。

象の系統発生の間に認められた各器官の進化の傾向も、たがいに無関係に行わたものではなく、関連しあっているのである。

しかし、それらは同時的に、調和的に行わたものではなく、長時間にわたる変異の累積の結果として段階的に、飛躍的に行わたものであって、それぞれの段階に応じて、各器官の進化の傾向は様々に表現されているのである。

いま、ここに、象の系統にみられるそうした発展段階を区分してみると次のようになる(グラビアの系統図参照)。

メリテリウム段階

始新世の後期に、北アフリカという局地に出現したメリテリウムは、原始的で、水陸両生、また他の系統の海牛、イワダタキとの近縁の体制をもっていたもので、この段階はまた文字どおり、海のものとも山のものともいえない象の仲間の、もっとも原始的な段階を意味する。

パレオマストドン段階

漸新世の初期、同じく北アフリカにおいては象の直接の先祖となるような、また象の形質をそなえた一群のものが現れた。森林生活者のパレオマストドン、水辺生活者のフィオミア、かわった牙をもつダイノテリウムなどで、それらはすでにそれぞれの生活の場所に適応した形態や機能をもつものであった。

104

マストドン段階

中新世から鮮新世にかけて世界的に象の仲間がもっとも繁栄した段階である。体の大型化、長い鼻、細長い四肢、細長い頭と象としての形態は完成したといえよう。

さらに、その後半においては、それぞれの生活の場所に応じて適応し、著しい牙の発達や、頭骨の二次的短縮、大きな臼歯の複雑な構造という特殊的進化がみられた。

エレファス段階

第四紀洪積世の象は、その特殊化の上に、様々な分化を見た。

そして、マンモスのような北の象、パレレファスやパレオロクソドンのような温帯・暖帯の象、アーキディスコドン、ロクソドンタや狭義のエレファスのような南方の象という緯度にそった帯状の分布が知られている。

これは、気候帯にそう分布であり、外的条件に強く支配されている。また、臼歯の大型化と構迫の複雑化は極端に進み、葉食から草食への適応が見られた。

また、前の諸段階と全く異る点は、歯の交換形式が垂直交換から水平交換へ転換したということにある。

個体発生と系体発生

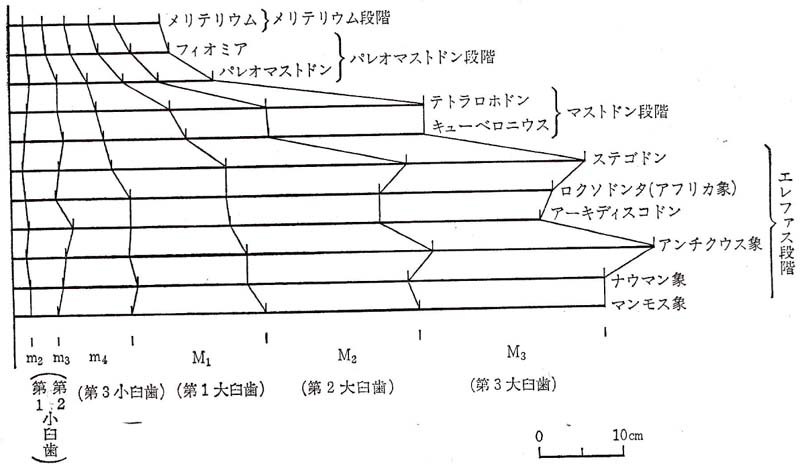

象の仲間の進化の道筋をたどるのには、歯の形態、とくに臼歯の形態とその構造、あるいは交換形式との関係というものを取上げることが重要である。

|

化石象の臼歯の長さの比較。段階ごとの変化を示す

|

上図には象の仲間の歯の大きさの系統的な変異について示してある。

ここでは、下顎臼歯と歯列長の長さの変異をならべたものであるが、象の歯の大きさは、その進化の過程で次第に大型化したが、そのような大型化現象を、発育の段階とてらしあわせてみると興味ある事実が見られる。

106

つまり、発育の初期にはえる、第一小臼歯および、第二小臼歯の大きさを比較してみると、原始的な段階のものから後の段階にかけて、あまり大きな差は認められない。

また、形態についてもお互によく似かよっている。

ところが、第三小臼歯以後、とくに大臼歯についてみると、そこには飛躍的な変化が認められる。

また、そうした不連続性は、パレオマストドン段階、マストドン段階、エレファス段階のような各段階の間において大きく、それぞれの段階内部においては、それほどちがわないのである。

たとえば、パレオマストドン段階のパレオマストドンとマストドン段階のテトラロホドンの第二大臼歯の長さをくらべてみると、後者は前者の約二倍になっている。

また、後者とエレファス段階のステゴドンのそれは、同じく二倍以上ある。

ところが、マストドン段階のテトラロホドンとキュしヘロニウスの大臼歯の長さは、いずれもほぼ等しく、エレファス段階の各々の象についても同様である。

こうした、系統的な変異性のおこる時期が、個体の発育段階のどのような時期に対応しているかを見ると、第一大臼歯、第二大臼歯が形成される時期は、青年期から成年期にかけてである(二章50ページ参照)。

また、象の成長は、成年期をすぎても、わずかではあるが継続することと関係づけてみると、青年期から成年期にかけての個体変異が、系統的な変異に何らかの形で影響をあたえてきているということは否定できない。

胎児の状態にある象の鼻は短く、生まれおちて成長する過程でのびてくる。

また、生まれたての象は多毛であるが、毛は成長とともに失われる。

また、象の成長の初期にはえる臼歯は、形態は小さく、咬板数も少く、歯根は長くのびて先祖の象のそれに著しく似る。

このように、個体の成長のある段階においては、先祖のもっていた形質と似た形質が現れること、つまり、生物の個体ができあがっていく個体発生と、その生物のたどった歴史的な過程である系統発生とは無関係でないということは、古くから注目されていた。

ヘッケルは、このことを、「個体発生は系統発生をくりかえす」として「反復説」をとなえた。

しかしながら、この「反復説」では形態上の類似性に力点をおいて、系統発生と個体発生に見られるいろいろな現象をすべてこの中に包括しようとしたことで、多くの混乱をまねいた。

象の臼歯は多数の咬板とよばれる板状のものの集合からできている(二章50ページ図)。

こうした特殊の形態のできかたについて、ボルクやレーゼは、一枚一枚の咬板が、ハチュウ類のいくつかの歯の集合にあたり、さらにそれらが癒合したものが象の一つの臼歯であると考えた。

一枚の咬板の上端には、四〜六のとがった尖端が見られるか、その一つ一つがハチュウ類のとがった歯の一つ一つに相当するというのである。

各々五つの尖端をもった二四枚の咬板からできているアジア象の第三臼歯は、ハチュウ類の一二〇個の歯の癒合したものにあたるわけである。

このことは、それぞれ独立した歯胚が二次的に癒着して石灰化をおこすように見られることにもとづいている。

しかしながら、集中説および癒合説とよばれるこの説は、その根拠となる解剖学的な所見や発生過程の説明に難点があることから、今日ではほとんど支持者がない。

108

象の臼歯には、よく二つの臼歯か癒着したものがあるか、これは病的な奇型であって本質的なものではない。

また、象の臼歯は、歯嚢(しのう)骨というものによってつつまれていて、この骨は歯肉から連続転化する三層の結合組織によっておおわれて発生するものである。

従って、象以外の垂直交換をする哺乳動物の歯に見られる歯根膜から形成される骨嚢とは、発生を異にしていて、相似的なものであっても相同のものではないということになる。

こうした歯嚢骨の形成は、後につづく臼歯の発生をおくらせることとなり、象の歯の交換形成の特徴である水平交換と密接な関係がある。

このように、現在の象の臼歯に見られる複雑な構造というものは、けっして一朝一夕にできあがったものではなく、集中説のように、単純なハチュウ類の歯の集ったものというような機械的なものではない。

コブ状の咬頭のある先祖型の低歯冠の臼歯から、どのような過程で、複雑な咬板からつくられている高歯冠の臼歯へ発展してきたか、また垂直交換の歯からどうして水平交換の歯が生じたか。こうした疑問は、歯という部分的な器官についてのみ明らかにされるものではない。

やはり、象の生活の中で、どのようにしてこうした形質が獲得され、蓄積され、遺伝されてきたかということか解明される必要があり、そうした象の生活が外的条件の移り変りとどのように関連しあっているかを考えてみなければならない。

top

**************************************** |