|

****************************************

Home 日本列島 象の化石 びわ湖 京都 大阪・神戸 長野 山陰 埼玉 東京

沖縄 神奈川 八ヶ岳火山 千葉 茨城 関東の火山Ⅰ そのⅡ 東京湾 関西

日本に象がいたころ

(亀井節夫著 岩波新書645 1967年刊)

1 グラビア

2 はじめに

3 あとがき

別ページ

一章 日本にも象がいた

二章 象の生活はどのようなものか

三章 象はどのように進化してきたか

四章 象の化石をさぐる

五章 象のきた道 |

現在では動物園に行かないと象を見ることができないが、大昔の日本は象の楽園であった。

野尻湖畔のナウマン象の発掘をはじめとして、土木建設工事や底引き漁業などで多種類の象の化石が発掘され、そのことが実在されつつある。

象の化石を調べることによって、日本の自然の変遷と、生物の進化のからみあいをとらえた興味深い読み物。(ネットより)

亀井節夫(かめい ただお)

1925年神奈川県鎌倉市に生まれる

1949年東京大学理学部地質学科卒業

専攻:古生物学、 現在:京都大学理学部教授

著書:「地球は生きている」「地学入門」(共著) |

|

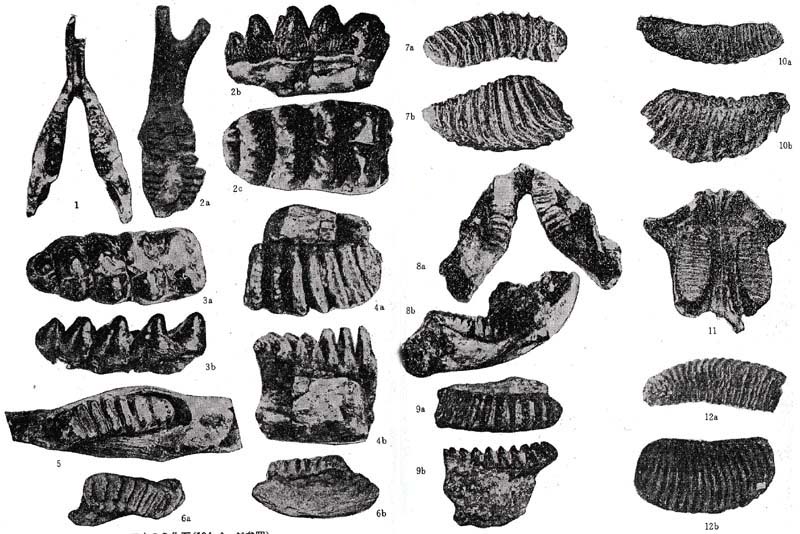

日本の象化石 top

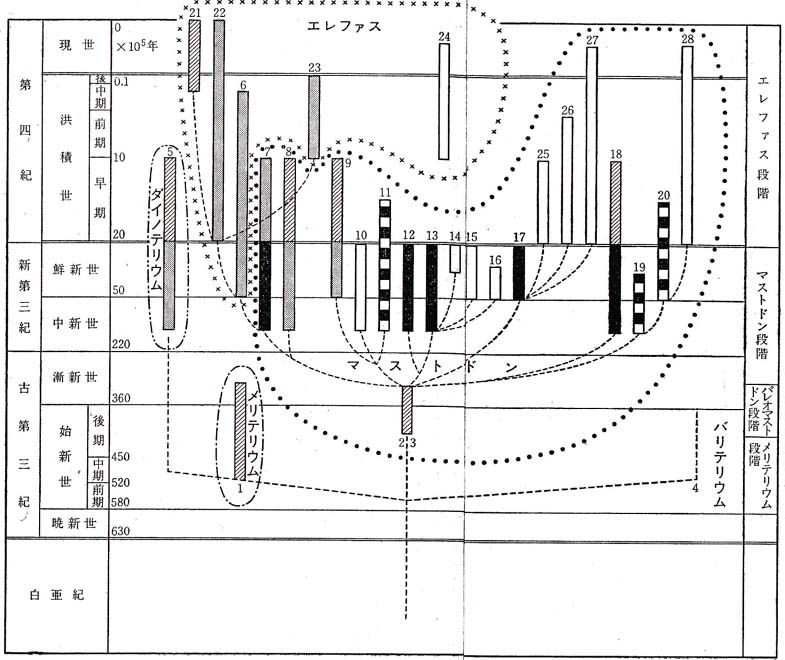

象の仲間の系統 top

|

1.メリテリウム

2.パレオマストドン

3.フィオミア

4.バリテリウム

5.ダイノテリウム

6.ステゴドン

7.ステゴロホドン

8.ペンタロホドン

9.アナンカス

10.プラチペロドン |

11.テトラロホドン

12.セリデンチヌス

13.ゴンホテリウム

14.グナサペロドン

15.リンコテリウム

16.ユーベロドン

17.シンコノロファス

18.ジゴロホドン

19.ミオマス}ドン

20.プリオマストドン |

21.ロクソドンタ

〔アフリカ象の仲間〕

22.エレファス

(アジア象の仲間)

23.パレオロクソドン

24.マンモス

25. /チオマストドン

26.キューペロニウス

27.ステゴマストドン

28.マストドン |

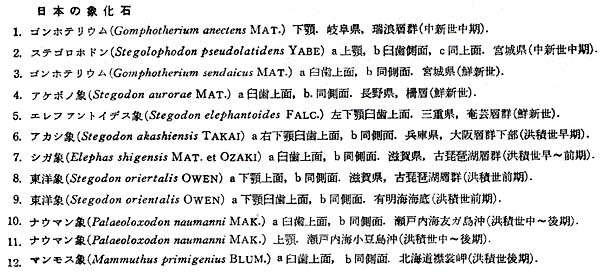

世界の化石からみた象の種類とその時代(左上から右下へ古い時代へ) top

|

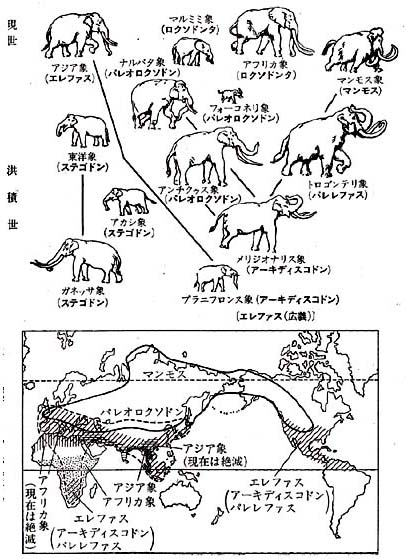

エレファスの復元と分布

|

ヘリテリウム、フィオミア、パレオマストドンとマストドンの復元と分布

|

2 はじめに top

今日の日本には、象はすみついていない。

しかしながら、日本の国土からは、実に様々な象の化石か発見されている。

このことから、かってはそこに象の繁栄した時代があったことを、誰でも、推測することができよう。

我々の先祖たちの生活も、象の生活とは決して無縁ではなかった。

ジャワ原人や北京原人の化石骨は、ステゴドンやナルバダ象の化石骨とともに発見されているし、ネアンデルタール人はアンチクウス象を狩りして、その骨で骨器をつくったことが知られている。

クロマニヨン人の住居跡から見いたされる大量のマンモス象の骨は、彼らがそれらを生活の糧(かて)としていたことを物語り、壁画や彫刻にのこされたマンモス象の姿からは原始芸術の開花をうかがい知ることができるのである。

今日、我々が動物園で象に示す関心は、先祖のクロマニヨン人たちが狩り場でマンモス象を発見したときの驚きとは大きくへだたるものがあるかもしれない。

しかし現に、東京や大阪の地下をはじめ、我々の日常の生活の場では、次々に象の化石が発見されているのであって、それらを見たときの我々の感動は、クロマニヨン人の驚きに通じるものがあろう。

一九六二年から六五年にかけて行われた長野県野尻湖底の発掘には、小学生から七〇歳の老人まで、いろいろな分野と職業の人々が延べ三千人近くも参加した。

春先の寒風の吹きすさぶ湖底で、文字どおり泥水と汗にまみれて、しかも手弁当で、発掘に参加したのは何のためだったのだろう。

湖底の泥や砂の地層から掘り出されて、累々と横たわるナウマン象の化石骨は、その生活していた二万年前の過去の日が、まるで昨日のことのように、新鮮な艶やかな色をもっていた。

自分たちの手で日本の化石象を掘り出した喜びは、参加したものにとっては、終生、忘れることのできないものであった。

そして、我々は、歴史に断絶のないことを身をもって知ることができたのである。

化石からは、過去の生物の世界を、そのごくわずかの部分、しかも断片的にしかとらえることができない。

それにもかかわらず、生命は、化石をとおして今日もなお生きつづけていることを知ることかできる。

野尻湖底のナウマン象は、象がいたころの日本の姿を、また、多面的で流動的な自然の移り変りを、ひしひしと感じさせてくれるのである。

我々人類を含めて、現在、多様な生活を営んでいる生物はすべて歴史的なものであり、生命それ自身が歴史的存在なのである。

現在は過去への鍵であるとともに、過去もまた現在への鍵であり、そこには総合的な自然観の根本的な命題がよこたわっている。

過去、数百万年の長大な時間的尺度の中で、日本の国土の上では、様々な象の生活が展開されてきたのであるがまた、彼らの生活は大きな自然の発展の一環であることはいうまでもない。

彼らが我々に何を語ろうとしているか、聞くことにしよう。

3 あとがき top

「群盲、象をなでる」という言葉がある。

鼻にさわった盲人の一人は鼻だけで象を想像するし、尾にさわった他の一人はそれだけで象の姿を主張する。

そうしたものをまとめあげると実際の象とはとんでもなく違った象ができあがるというのである。

象の化石の断片から、その象全体をつくりあげ、肉をつけ、皮をかぶせ、生活をさせてみたり、まわりの自然の状態を復元してみるということは大変に困難なことであり、また、できあがったものは実際とははなはだ違ったものであるかも知れない。

つまるところ、象の化石の研究者などは、群盲の一人であるにすぎないのである。また、象の化石など日常の生活に縁遠い、どうでもよいことであるようにも思われる。

しかしながら、そうしたことは古生物学者の一人合点にすぎないことが、象の化石を求めて各地を歩きまわってみて、はじめて気がついた。

象の化石は、意外にも身近の場所で続々と見つかっている。

そして、それらはほとんどの場合、専門家以外の人々の手によって発見されているし、そうした象の化石を通して、日本の国土の歴史に対する一般の人々の関心は実に大きいここを知った。

野尻湖底のナウマン象の発掘を中心に、かつて、雑誌『自然』に、これと同じ題名で三回にわたって連載したか、それを読んでくださった各分野の方々から、たくさんの御意見や御質問、御批判をいただいた。

そして、それからは教えられることか実に多かった。

それらにお答えする意味で、また、象の化石の発見や発掘に協力してくださった方々のためにもと思い、稿を改めて書き直したのがこれであり、岩波書店からのお勧めもあり本にすることにした。

たしかに、大きな体、長い鼻と牙をもった象は愛すべき動物である。

そして、そのような奇妙な動物が地上に存在すること自体、考えてみれば実に不思議なことである。

今日ではアラリカや東南アジアでしか見ることのできない象の仲間と、日本の各地でたくさん発見される化石の象とはどのような関係があるのだろうか。

それは、オリの中やサーカスの象だけを、いくらよく覬察してみたところでよい解答はでてきそうもない。

それは、日本の自然の移り変りと生物の進化の歴史のからみあいの中でとらえられるべきことがらなのである。

筆をとるにあたり井尻正二氏よりは文献・資料の御教示を賜わり、原稿に目を通していただき貴重な御意見を賜わった。

また、秋山雅彦、千地万造、藤田敬、藤原隆代、堀口万吉、堀田進、池辺展生、石田志朗、市原実、貝原久、小林巌雄、小林国夫、桑野幸夫、益富寿之助、松本英二、湊正雄、佐藤敏彦、渋谷寿夫、志岐常正、清水大吉郎、清水英樹、鈴木敬治、田隅本生、徳田御稔(ABC順)の諸氏には文献・資料についてお世話になり、御教示をいただいた。、

酒井潤一、酒井倫子、亀井純子の諸氏には、原稿や図の整理や浄書を手伝っていただき、地学団体研究会、第四紀総研グループ、大阪層群研究グループ、化石研究会、野尻湖発掘グループ、京都理科サークルの方々からは、たえず暖かいはげましを受けた。

また、この本をまとめるにあたっては、岩波新書の編集・出版の方々に一方ならぬお世話になった。

以上の方々に心からお礼を申しあげたい。

一九六七年五月

亀井節夫

第七刷に際して

この小著が出版されてから、すでに一〇年が径過した。

その間、象の化石の研究のような地味な学問分野でも、国内外での研究の進展には著しいものがあった。

たとえば、野尻湖の発掘についても大きな展開があり、象の系統についても国際的に議論された。

また、この間、多くの方々、とくに未知の読者の方々よりいろいろな質問や教示をいただき、誤りの指摘もあった。

ここでは、きわめて部分的ではあるが、そうした最近の研究成果や御指摘に沿うよう改訂をこころみてみた。

有益な御意見や資料を賜った方々、および部分的な訂正という厄介なことを快く引受けて下さった岩波新書編集部の各位に深く御礼を申し上げる。

一九七六年八月

亀井節夫

top

****************************************

|