|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 地球とちがう惑星の大気

1 地球の仲間たち top

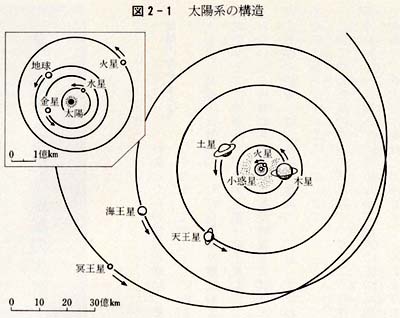

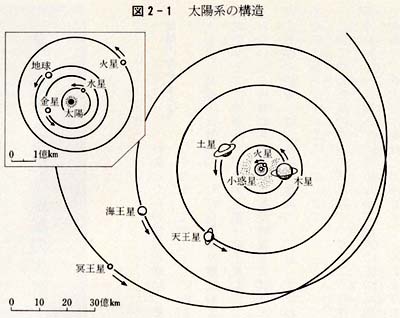

私たちの住む地球は、その仲間である九個の惑星とともに、太陽のまわりを公転しています。

これが太陽系です。

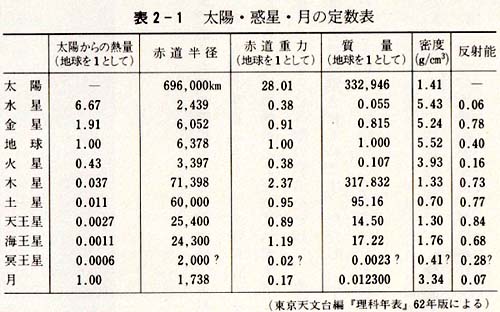

九個の惑星のうちで、太陽に近い水星・金星・地球・火星の四つは、性質が地球に似ていることから、地球型惑星とよばれています。

これにたいして、木星・土星・天王星・海王星の四つは、火星よりもさらに外側の軌道をまわり、地球とは大変性質がちがい、木星型惑星とよばれ、地球型惑星とは区別されています。

ただし、一番外側に位置している冥王星(めいおうせい)については、まだわかっていることが少ないので、ここでは、それをのぞいて話をすすめることにします。

この二つの惑星のグループには、つぎのような性質の違いがあります。

地球型惑星は、半径が数千キロメートル内外で、その中で最大のものは地球です。

一方、木星型惑星は、半径がひとけた大きく、最大の木星は七万キロメートルあまりもあります。 |

|

ところが、比重をみると、地球型惑星はほぼ四〜五とわりあいに大きな値をとるのにたいし、木星型惑星は、一前後とずっと小さい値をとっています。

つまり、二つのグループでは、半径と比重が逆の関係になっています。

このような違いは、惑星をつくる物質の違いを表わしています。

地球型惑星はおもに硬い岩石からなっていて、大気や水はないか、あっても惑星全体からみればごく少量なのです。

ところが、本星型惑星は、おもに水素・ヘリウム・メタン・アンモニアなどの軽い物質からなっていて、とくに水素が全体のかなりの部分をしめています。

こうした惑星の二つのグループの性質の違いは、惑星のおいたちと深い関係があるものと考えられています。 |

|

2 金星の大気 top

では、地球の大気の特徴を知るために、性質の似ている他の地球型惑星の大気とくらべてみることにしましょう。

一九六二年一二月、アメリカのマリナー二号が金星から三万五千キロメートルのところを通過し、金星大気の情報をもたらしてくれました。

その後、一九六七年一〇月には、ソビエトの金星四号が金星の大気中に突入し、観測データを送ってきました。 |

|

さらに、一九七〇年には、金星七号が初めて金星への軟着陸に成功し、その後、あいついで軟着陸した金星八・九・一○号の観測によって、金星の大気について信頼のおけるデータが送られてきました。

その結果、金星の表面温度は摂氏五〇〇度ちかい高温で、水は液体として存在できず、生物の住んでいる可能性も全くないことがわかりました。

それでは、金星大気はどんな組成をもっていたのでしょうか。

金星大気の圧力は、なんと地球大気の九〇倍にあたる九〇気圧もあり、大気のおもな成分は二酸化炭素で、その量は九八%にもたっしています。

そして、窒素はわずかに二%くらいしか含まれていません。

水蒸気は金星の厚い雲の下で一〇〇〇ppm(ppmは百万分のいくつかを表わす単位で、この場合は、百万分の千つまり〇・一%のこと)くらいしかなく、もちろん地球にあるような海はありません。

地球の兄弟の惑星と考えられている金星の大気は、予想に反して、地球と大きく違っていました。

3 火星の大気 top

それでは、夜空に赤く輝き、SF(空想科学)小説にも取上げられている火星は、どんな大気をもっているのでしょうか。

火星は地球にくらべて、かなり小さな惑星です。

赤道半径は、地球の半径の二分の一よりやや大きい三三九七キロメートルで、重さ(質量)は、地球の一〇分の一ほどしがありません。

金星が地球とほぼ同じ大きさと重さをもっているのにくらべると、大きく違っています。

|

図2-2 スキアパレリと彼のえがいた火星のスケッチ

|

図2-3 ローウェルと彼のスケッチした火星の運河

(図2-2・3、小森長生氏提供) |

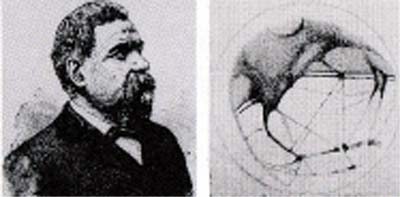

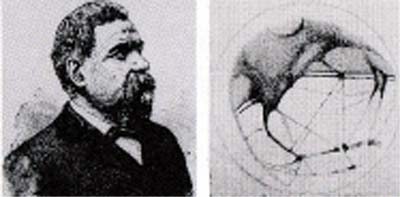

イタリアのG・V・スキアバレリが火星に運河のような筋があるとしてつくった火星地図は、地球人の夢をかきたてることになりました(図2-2)。

もっとも、人工運河説を発展させたのは、アメリカのP・ローウェルでしたが(図2-3)、火星人のいる可能性が大きく唱えられるようになったのは、H・G・ウェルズのSF小説『宇宙戦争』が出版されてからのことでした。

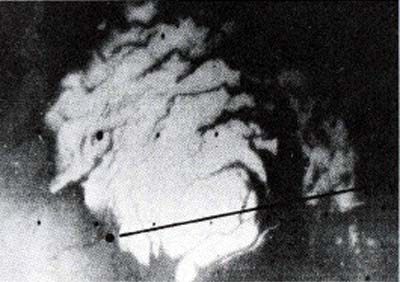

一九六七年七月二〇日、アメリカのバイキング一号は、火星のクリュセ平原(図2-4)に、ついで九月三日には、バイキング二号がユートピア平原に、それぞれ軟着陸しました。

火星人はともかくとして、生命の証拠が見つかるかもしれないとして、私たちはかたずをのんで待ちわびていました。

ところが、もたらされた結果は、期待を裏切るものでした。

火星人はおろか、生命の証拠も全くなし、という答えだったのです。

とはいうものの、バイキングー号は火星の大気についてのくわしい観測データを送ってきました。

これも予想とは違って、火星表面の大気圧が、地球では三〇〜四〇キロメートル上空の気圧にあたる、わずかに六〜七ミリバールしかないという結果でした。 |

図2-4 バイキング1号が撮影した火星のクリュセ平原の風景

(NASA) |

そして、その大気の組成は二酸化炭素が九五%を占め、窒素が二〜三%、アルゴンが一〜二%となっていました。

4 火星の大気中に含まれた水 top

火星の赤道付近にある大気中の水蒸気を液体の水になおすと、わずかに一〇ミクロン(一ミクロンは一ミリの千分の一)くらいの厚さで、表面をおおう量にしかならないそうです。

一方、火星の北極と南極には、白い雲のように見えるところがあります。

北極と南極がまるで白い帽子(冠=かんむり)をかぶっているように見えることから、極冠と名づけられています(図2-5)。

北極冠は氷から、そして南極冠はドライアイスからできていると考えられていましたが、最近では、両方の極冠とも、下のほうは氷で、上のほうはドライアイスだということがわかってきました。 |

図2-5 火星の南極冠

(マリナー9号撮影、NASA) |

5 火星に水があった証拠 top

一九七二年に火星を撮影したマリナー九号の写真は、火星の表面に巨大な峡谷をうつしだし、人々を驚かせました。

その峡谷は、全長三五〇〇キロメートル、幅一〇〇〜三〇〇キロメートルという壮大なものでした。

マリネリスと名づけられたこの大峡谷には、樹枝状の谷がたくさん流れこんでいる地形がみられ(図2-6)、これは流水による浸食の跡を示しているとしか考えられないものでした。

では、この谷をつくった水は、いつ、どこからもたらされたと考えたらよいのでしょうか。

過去のある時期に火星では気温の高くなった時があって、その時に極冠の氷がとけ、その水が火星の表面をおおい、川のように流れたとすると、このような谷の地形があることをうまく説明できます。

いずれにしても、大気中にわずかな量の水蒸気しかふくまない火星では、大量の水が氷として極冠や地下に貯えられている可能性がきわめてつよいといえるでしょう。

また、バイキングの観測で、火星の土を五〇〇度に熱したところ、二%もの水が得られたことが知られています。

この水もかっての火星に存在していた大量の水の一部分なのかもしれません。 |

図2-6 火星のマリネリス大峡谷の一部

(マリナー9号撮影、NASA) |

6 二酸化炭素の性質と役わり top

金星や火星は、地球と性質の似ている地球型惑星であるというのに、大気の組成のうえでは地球とはいちじるしく違って、二酸化炭素をおもな成分としています。

なぜ、このような違いが生まれたのでしょうか。

このことを考えるために、二酸化炭素の性質について調べてみましょう。

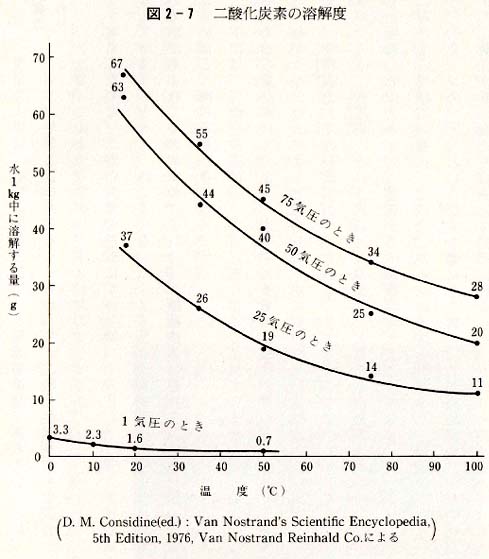

コーラやビールの栓をぬくと、泡がでてきます。

とくに、冷えていないビールをゆすりながら運んだあとに栓をぬくと、大変な勢いで泡があふれでてきますね。

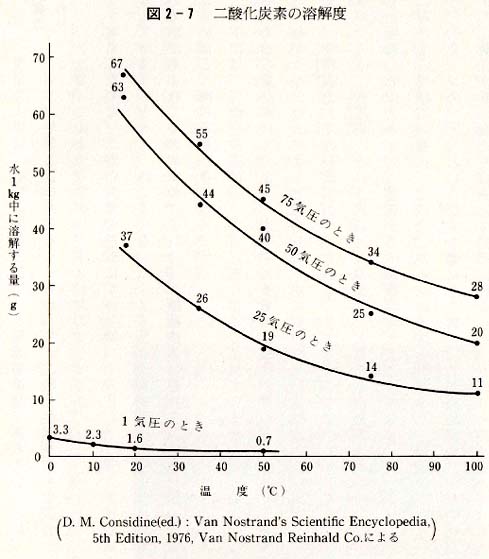

これは、二酸化炭素は温度が低ければ低いほど、また、圧力が高ければ高いほど、溶ける量が多いからです。

地球の大気中には、二酸化炭素は○・○三二%しか含まれていませんが、海水の中には、大気中の六〇倍にあたる量が溶けています。

大気中に多量の二酸化炭素が存在すると、海水中の炭酸イオンもふえ、それがカルシウムイオンと結合して、水に溶けにくい炭酸カルシウムとして沈殿してゆきます。

つまり、堆積岩としての石灰岩がつくられることになるのです。

もし、それにマグネシウムが加わるとドロマイト(苦灰岩=くかいがん)という岩石になります。

どちらも炭酸がカルシウムやマグネシウムなどと結合した塩類の岩であるという意味から、炭酸塩岩とよばれています。 |

|

地球上に存在する堆積岩の量は、二四〇〇兆トンの千倍と推定され、炭酸塩岩はその約二・一%にあたる五一〇〇兆トンの一〇倍という膨大な量になります。

この炭酸塩岩は、長い地質時代にわたって、大気中の二酸化炭素が海水を経由して岩石に貯えられたもの、とみることができます。

また、大気中の二酸化炭素は六章でお話するように、植物の光合成によって有機物にかえられます。

そして、その一部は地層の中に保存されていますが、その量は、原料の二酸化炭素の量に換算すると、炭酸塩岩の五分の一くらいにあたります。

地質時代をとおしてつくられてきた炭酸塩岩や地層中の有機物をもとにして、どのくらいの二酸化炭素が使われてきたのかを計算することができますが、その量は膨大なもので、それが大気中に入ると大気圧は四〇気圧にもなってしまいます。

このような二酸化炭素の量を加えて、もとの大気の組成を計算しなおすと、二酸化炭素九八%、窒素二%となって、金星の大気とよく似た組成になります。

7 海のある地球と海のない金星 top

現在の地球の大気は、金星の大気とは全く違った組成になっています。

地球には海があるために炭酸塩が沈殿し、生命が発生したために有機物が貯えられました。

生命の発生も水があったからだと考えると、金星とは違った現在の地球の大気が生まれたのは、地球に海があったため、ということになります。 |

図2-8 ベネラ14号が撮影した金星の表面

(ソ連タス通信) |

しかし、地球の大気には、酸素があることやそのほか説明しなければならないことがありますが、それらについては、後の章でふれることにしましょう。

それでは、なぜ、地球には海があるのに、金星には海がないのでしょうか。

この問題をつぎに解かなければなりませんが、この問題の答えはまだ決まっていません。

しかし、太陽系がどのようにしてつくられたのか、という太陽系の成因説のどの説を正しいとするかで、つぎの二つの答えがでてきます。

一つは、太陽系の中で金星が誕生したとき、金星の軌道は地球の軌道よりも太陽に近かったため、金星をつくったもとの材料に水が含まれていなかったとする考えかかです。

もう一つの考えかたは、地球と同様に、たくさんの水をもっていた金星は、太陽からの紫外線のエネルギーが大きいために、水は水素と酸素とに分解され、発生した水素が金星の重力圏外へ逃げてしまった、とするものです。

水びたしの惑星といわれるくらい水を多量にもっている地球では、この水があるために現在の大気の組成が決められてきたことは、疑いのないところです。

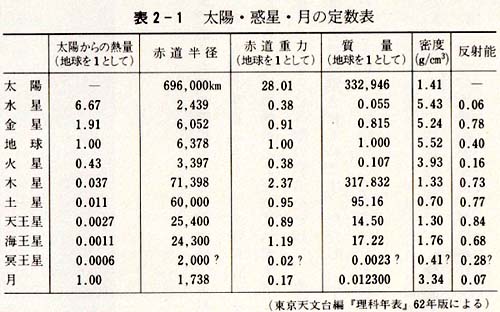

8 隕石(いんせき)からさぐる太陽系の歴史

top

太陽系の成立の歴史については、これまで多くの人たちによって、いろいろな説が唱えられてきました。

隕石の研究がすすむにつれて、コンドライトという種類の隕石が太陽や宇宙の化学組成とよく似ていることがわかってきました。

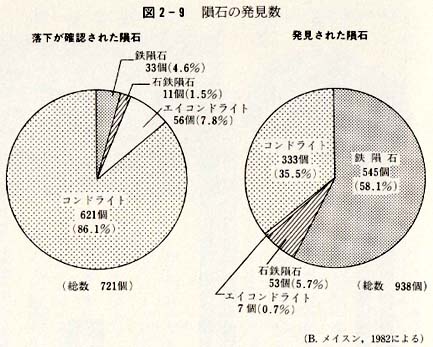

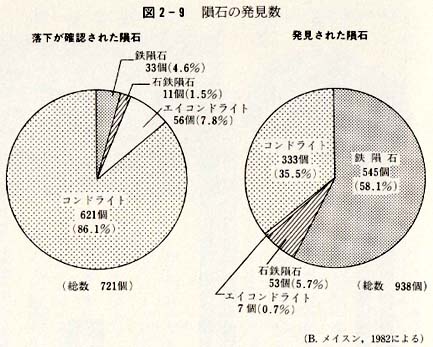

隕石は、鉄とニッケルの合金をおもな成分とする隕鉄、地球上の岩石に似た石質隕石、そして、両方の成分を半々に含んでいる石鉄隕石の三つに大きく分類することができます。

石質隕石は、その中にコンドリュールという丸い粒を含むコンドライトと、それをふくまないエイコンドライトの二つに分けられています。

博物館に飾られている隕石は、たいてい隕鉄です。たしかに、採集された隕石としては、隕鉄が多く、コンドライトがそれに次いでいます。

しかし、落下が観測されて採集されたものでは、コンドライトが圧倒的に多く、全体の八六%を占めているのにたいして、隕鉄は五%にもたっしていません(図2-9)。 |

|

採集された隕石に隕鉄が多いのは、それが地上の岩石といちじるしく違っていて、目につきやすいからです。

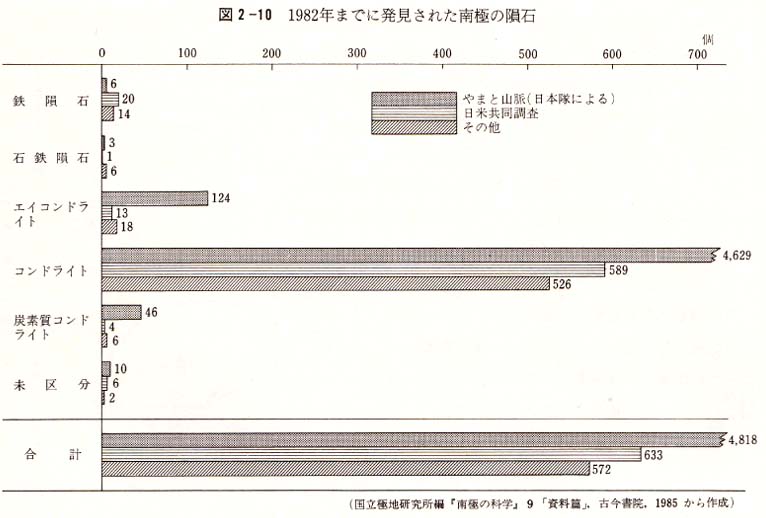

このことは、南極の氷原でみつかった隕石について調べてみるとよくわかります。

一九八二年までに南極で発見された隕石は六〇二三個にもたっしますが、このうちコンドライトは五七四四個で、全体の九五%を占めています。

南極で発見された隕石の大部分は、日本の観測隊の手によるもので、東京の板橋区にある国立極地研究所の地下の標本室におさめられています。

いまや日本は世界最大の隕石保有国で、世界の科学者がそれらを利用して隕石の研究を行っています。

図2-10をみると、南極隕石の発見に日本隊がいかに大きく貢献してきたかがわかりますね。

隕石の中で、もっとも多いとされているコンドライトは、その成分からみても、地球をはじめとする惑星をつくった始源的な物質であると考えられています。

コンドライトに含まれるコンドリュールは、普通直径一ミリ以下の丸い粒ですが、高い温度で溶けていた鉱物が急激に冷えて固まっだものだということがわかってきました。

コンドライトの中には、炭素を多く含む炭素質コンドライトがあり、有機物のように低い温度でできたと考えられる物質も含まれています。

このような事実から、コンドライトは、高温から徐々に冷えてゆきながらつくられていった物質と、低い温度でできた物質が、あとで混ざりあってできたものだ、と考えなければなりません。

|

図2-12 国立極地研究所

図2-11 南極隕石の-例

(図2-11・12、矢内桂三氏提供) |

図2-13 石質隕石の中のコンドリュール

(一番大きい粒が直径約1mm、小森長生氏提供) |

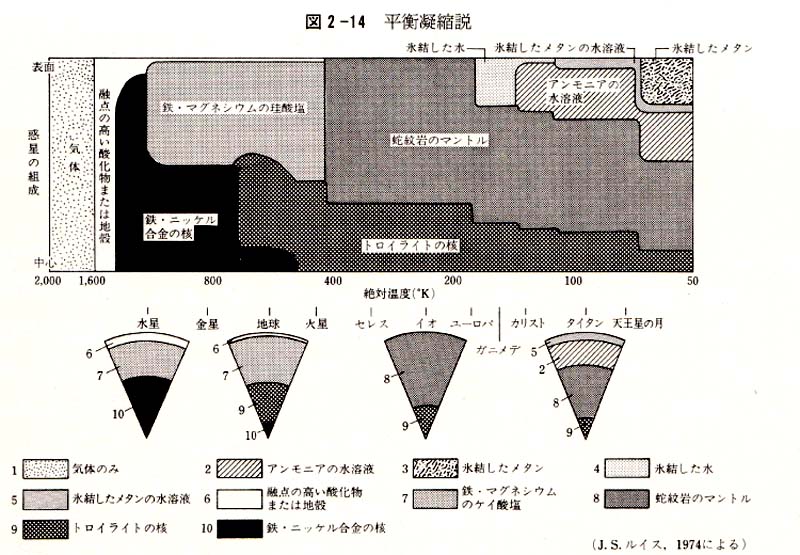

9 ルイスの仮説 top

最近では、このような隕石の研究がもとになって、平衡凝縮説とよばれる太陽系成因説が脚光をあびています。

J・S・ルイスというアメリカの科学者は、太陽系の成り立ちをつぎのように説明しているのです。

はじめに、太陽のまわりをとりまいて摂氏二〇〇〇度くらいの原始太陽系星雲が存在していました。

時間がたつとともに、まず融点の高い酸化カルシウムや酸化アルミニウムなどが固結しました。

ついで、鉄・ニッケルの合金、輝石という絋物の一種の頑火輝石、といった順序で、しだいに融点の低い物質があらわれてきました。

そのようすを説明したのが図2-14です。

この図では、横軸に温度がとってあり、縦軸にはその温度のときにでてくる物質の相対量がとってあります。

つまり、時間とともに、できてくる物質は左側から右側へと、移り加わってゆくことをしめしているのです。

図2-14の下には、惑星と衛星の内部構造がしめされています。

水星・地球・火星というように、太陽から遠くなるにつれて、低い温度で凝固した材料から惑星がつくられていった、というのです。

ただし、この平衡凝縮説では、外惑星の木星から海王星までの木星型惑星の生成が加えられていません。

それらの外惑星は太陽とほとんど同時に誕生した、と説明されています。

つまり、地球などの惑星が誕生し初めていたころには、太陽とともに木星型惑星はすでにできあがっていたというのです。

このように平衡凝縮説によると、地球が生まれたときの温度は、一五〇〇〜七六〇度くらいで、この時にはすでに、地殻・マントル・核といった現在の層状構造はほぼできあかっていたことになります。

地球と金星との大気組成に違いがあるのは、金星に水がないため、と説明してきました。

そして水の存在しない理由として二つの考えがある、とお話してきましたが、この平衡凝縮説によると、金星には、はじめから水の存在できないような状況が運命づけられていたことになります。

top

**************************************** |