|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六章 生物の役わり

1 酸化された地表 top

金星と火星の大気組成は、二酸化炭素を主成分としている点で、地球の大気とは違っています。

この違いは、地球には海があって、二酸化炭素を炭酸塩としてのぞいてしまったことと、光合成によって、二酸化炭素から合成された有機物の一部が地下に埋もれて保存されたこと、の二つの理由で説明されています。

さらにまた、地球の大気には、他の惑星にみられない大きな特徴があります。

それは、二一%もの酸素が含まれていることです。

地殻をつくっている堆積岩の中には、大量の有機物が含まれていることも、すでにお話してきました。

この堆積岩の中で、有機物がもっとも多く含まれるのは泥岩で、炭素の量に換算して表わすと一%をこえる量になります。

海や陸に分布しているいろいろな種類の堆積岩の量を調べ、それらに含まれている有機物の平均値をもとに、地殻に含まれている有機物の炭素量を推定することができます。

その量は、一三〇〇兆トンの一〇倍であるといわれています。

地球上では、緑色植物の光合成によって、二酸化炭素と水を原料にして有機物がつくられています。

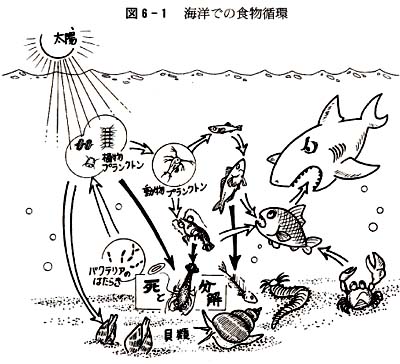

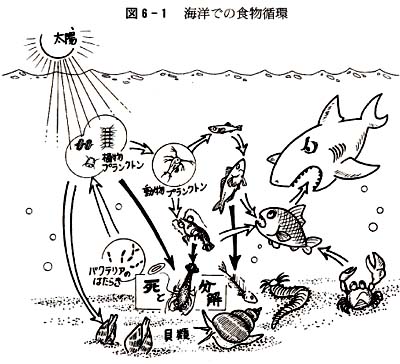

もちろん、生物の世界には、植物を食べる動物(草食動物)、さらには、その動物をえさとする肉食動物、また、生物の死後にそれらを分解するバクテリアなど、多数の生物が地質時代をとおして発展してきています(図6-1)。 |

|

しかし、ここでは、植物の光合成のことを考えるだけで十分です。

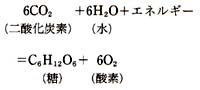

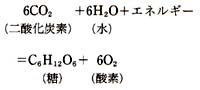

光合成の反応はつぎの式で示されます。

この式は、六分子の二酸化炭素と六分子の水から、一分子の糖と六分子の酸素加つくられることを表わしています。

そして、この時につくられた糖がもとになっていろいろな種類の有機物が合成され、生物が生きてゆくためのエネルギーにもなります。

反対に、それらが分解されると、二酸化炭素と水に戻ってしまいます。地層中に埋もれている一三〇〇兆トンの一〇倍という膨大な量の有機炭素は、分解をまぬがれて長い地質時代の間に貯えられてきたことになります。

2 土の中で分解される有機物 top

私の友人の木村方一さんは、クジラや海牛など、海にすむ勣物の化石を専門に研究しています。

化石の研究にとって、いま生きている生物の骨格標本は、その生物の進化の道すじを考えたり、また、化石となって部分的に出てきた骨から、その動物の種類を推定するために、なくてはならないものです。

このため、木村さんは、海岸にクジラがうちあげられたといった情報がはいると、すぐにそこへかけつけて、大学にそれを持ちかえります。

ところが、勣物の死骸には皮や肉がついているので、それを解体して骨格だけの標本にするのは、大変な仕事です。

木村さんは、あわてずに、大学の裏庭に穴を掘って死骸を埋めてしまいます。

そして、何か月もたってから掘り出すと、肉や皮はすっかりなくなり、骨だけの標本が現われるというわけです。

それでは、なぜ、肉や皮が土の中でなくなってしまうのでしょうか。

じつは、土の中では微生物の活動が活発なので、微生物のはたらきで有機物はどんどん分解されて二酸化炭素と水に戻ってゆくのです。

しかし、堆積作用がはやく、どんどん土砂がつもってゆくところでは、微生物による分解がすすむまえに、深く埋められてゆきます。

普通五〇センチメートル以上の深さになると、微生物の数はへってゆき、さらに深く埋もれると、分解がすすまなくなります。

そうなると、分解とは反対に、有機物がたがいに反応して、こわれにくい有機物にかわってゆくことも知られています。

まえにお話したケロジェンという不溶性の有機物がこれにあたります。

このようにして、有機物は堆積物の中に貯えられてゆくのです。

3 酸素のゆくえ top

つぎに酸素の話にすすみましょう。

まえのところで示した光合成の式からわかるように、糖として六個の炭素が使われるとともに、六分子の酸素がつくられています。

有機炭素が地下に貯えられてゆくことは、それに見合った酸素が大気中に放出されてゆくことを意味しています。

炭素の原子量は一二、酸素の分子量は三二ですから、酸素分子の重さは炭素の32/12=8/3倍です。

一三〇〇兆トンの一〇倍という有機物に見合う酸素量は、その三分の八倍で、三二〇〇兆トンの一〇倍となります。

つまり、大気中の酸素は、植物の光合成によってつくられ、地質時代をつうじて大気中にもたらされた酸素分子の全体量は三五〇〇兆トンの一〇倍となります。

しかし、現在の酸素量は一二〇〇兆トンと推定されています。

この量は光合成でつくられてきた全量のわずか三・四%にしかあたりません。

では、あとの九六%をこす大量の酸素分子は、いったいどこへ消えてしまったのでしょうか。

最近は、道路工事や宅地造成などで、新しい崖がどんどんつくられています。

新しくきりだされて露出した粘土層は青灰色をしていますが、時間がたつと、たちまちにして褐色に変わってしまいます。

それは、粘土の中に含まれている鉄が、空気中の酸素分子によって酸化されるからです。

一章のはじめで、酸素欠乏事故のお話をしましたが、これは地圈の中に含まれる鉄分の酸化によるものでした。

しかし、酸化は鉄だけにおこることではありません。

昭和四二年から四三年にかけて、大阪の地下鉄堺筋線の工事で、摂氏八〇度という蒸気がふきだし、大変なさわぎになりました。

調査してみると、蒸気の吹きでたところは硫黄を含む地層であったため、工事で大量に地下に送りこまれた空気中の酸素と地層中の硫黄が反応して、硫酸がつくられていたことがわかりました。

その化学反応で生じた熱が、蒸気をつくりだした犯人だったわけです。硫黄は鉄とともに、空気中の酸素の大量消費者だったのです。 |

|

地質時代をつうじて発生してきた酸素は、このようにして、海や陸地を酸化するのに使われてきたのです。

鉄は水酸化第二鉄となって水に溶けにくくなり、また、硫黄は硫酸イオンとなってカルシウムと結合し、硫黄カルシウム(石膏など)をつくりだします。

このように、大量に発生した酸素の九六%以上が地表の酸化に使われてきた、と結論できます。

4 光合成のはじまり top

地球上に、初めて発生した生命は、どのような生物で、それはいつ頃のことだったのでしょうか。

その答えは化石が教えてくれます。

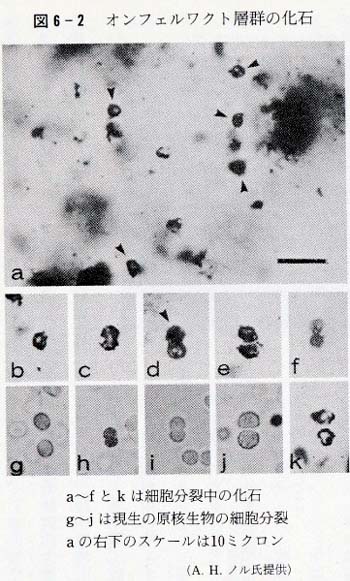

世界でもっとも古い化石の証拠は、南アフリカのトランスツール地方とオーストラリア西部にあります。

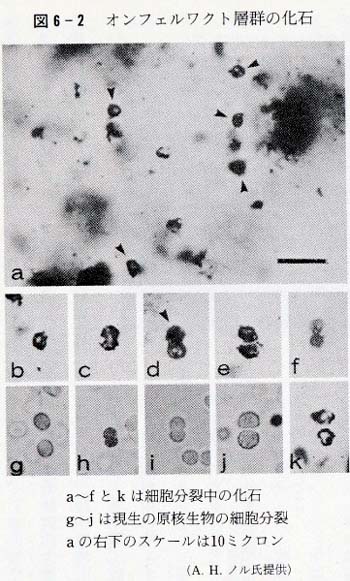

直径数ミクロンの球状をした細胞や、数一〇ミクロンもある線纎状をした細胞などが発見されています。

これらのように、顕微鏡でなければ見ることができない小さな化石を微化石とよんでいますが、三五億年前のこの微化石は、いまの生物と形が似ているところから、ラン藻の仲間であると考えられています。

それらの微化石を含む地層は、海につもった地層であることがわかっているので、三五億年前の海には、すでにラン藻が生息していたことになります。

ラン藻の仲間は炭酸カルシウムを分泌して、石灰岩をつくることがあります。

このようにしてつくられた石灰岩はストロマトライトとよばれ、その岩石の中には縞(しま)状の構造がみられます。

オーストラリア西部の微化石をよくか石灰岩は、このストロマトライトです。

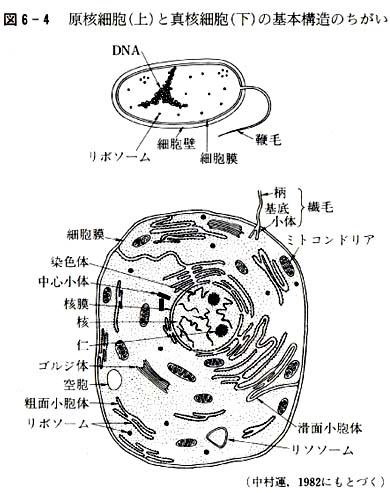

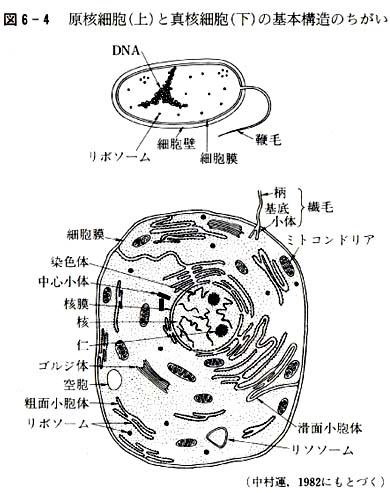

ラン藻はバクテリアと同様に、下等な生物で、細胞内には核の構造はなく、遺伝をつかさどるDNAが核様体として、細胞内に分散しています。

このような生物を原核生物といいます。原核生物の細胞は、真核生物(細胞に核をもっだ生物)の細胞と違って、葉緑体をもっていませんが、細胞内にはクロロフィル(葉緑素)が分散して存在しているので、光合成は行われています(図6-4)。

三五億年前のラン藻も、おそらく現在のラン藻と同じように光合成を行い、酸素を発生させていたことでしょう。 |

|

それでは、ラン藻の歴史は三五億年よりも、もっと古くさかのぼれないものでしょうか。

地球上で知られている最古の岩石は、グリーンランドのイスア地方に分布しています。

イスア地方は、グリーンランドの首都ゴッドハープから、北東ヘー五〇キロメートルくらい内陸に入ったところにあります(図6-5)。

ここには、三八億年という年齢をもつ堆積岩が知られています。

一九七九年に、ドイツのH・D・フラッグがイースト菌のような形をした化石を見つけたという報告をしましたが、それは絋物の中に封じこめられた液体であったことがわかりました。

ラン藻のような微化石もここからは発見されていません。

おそらく、地球上での生命の発生は、三五億年よりは古く、三八億年よりは新しい、と考えられています。

最初の生物は、海の中でごくわずかな群集をつくっていたにすぎなかったでしょう。

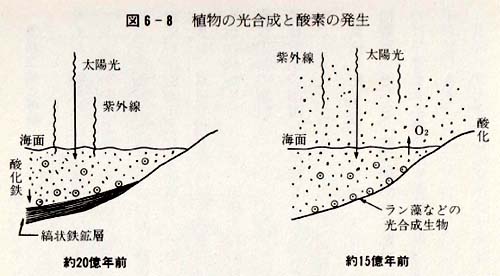

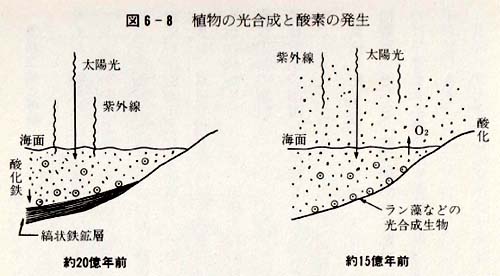

光合成で発生してくる酸素もわずかで、それらは海水に溶けていた鉄や硫黄などの酸化に使われてしまい、大気中に出てくるまでにはいたらなかっかことでしょう。

堆積物が酸素によれると、まず、鉄の酸化がおこり、褐色の地層が生まれることになります。

このようにしてつくられた地層を赤色層とよびます。 |

|

その代表的なものとして、デボン紀三億六七〇〇万年から四億一六〇〇万年前)の旧赤砂岩や三畳紀(二億二一〇〇万年から二億四七〇〇万年前)の新赤砂岩があり、これらはヨーロッパに広く分布しています。

しかし、ここで問題にしているのは、それらよりももっと古い、先カンブリア時代の赤色層です。

赤色圈は、酸化が堆積時におこったのか、それとも堆積後におごったのか、見わけるのが困難です。

しかし、二五億年以前の地層にくらべて、それより新しい時代にできた地層では、赤色圈のしめる割合が多くなっています。

先カンブリア時代は二五億年前を境として、それより古い時代を始生代、それより新しい時代を原生代とよんで、二つに区分されています。

赤色層の多さからみて、二五億年前から始まる原生代になって、大気中に酸素が現われてきた、とみることができます。

5 鉄の大鉱床 top

北アメリカ大陸のスペリオル湖北岸は、メサビ鉱山の名でも知られる鉄鉱石の大産地となっていますが、ここには、縞(しま)状鉄鉱層が広く分布しています。

縞状鉄鉱層というのは、鉄分を多く含む暗い色の層と、珪酸を多く含む明るい色の層とが、細かい縞模様をつくっているところから、名づけられたものです。

鉄の鉱物には、菱(りょう)鉄鉱(FeCO2)・針鉄鉱(HFeO2)・赤鉄鉱(FeO3)・磁鉄鉱(Fe2O3)などがあり、含まれている鉄分の量は、二五〜三五%もあります。

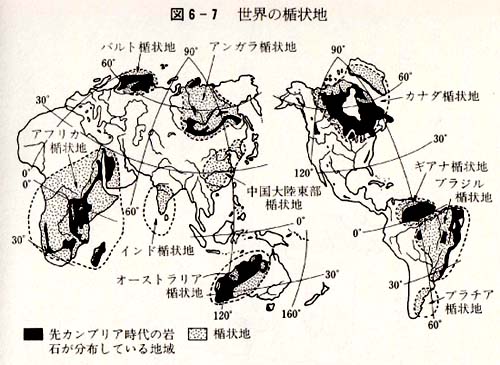

層状をしたこの鉄鉱層はスペリオル湖型鉄鉱床とよばれ、世界の大陸の中核部をつくっている楯状地(たてじょうち)に広く分布しています。

楯状地という言葉が出てきましたので、少し説明をしておきましょう。

先カンブリア時代の前半部にあたる始生代の地層や岩石は、大陸の中核部をつくっていて、陸地全体の八〜九%をしめています。

その周辺は新しい時代の地層でかくされていますが、それをはぎとると、始生代の地層や岩石は陸地全体のほぼ三分の二の面積をしめることになります。 |

|

このような古い岩石が分布している地域は、ちょうど楯をふせたようになだらかな地形になっているところから、楯状地とよばれているのです。

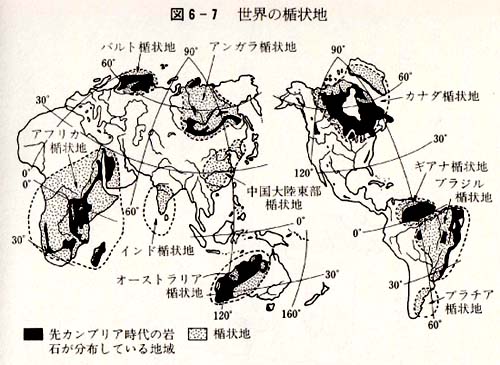

地球上の大陸には、カナダ・アンガラ(シベリア中央部)・バルト(スカンジナビア半島)・中国大陸東部・アフリカ・インド・オーストラリア・ギアナ・ブラジル・プラチアなどの楯状地が知られています(図6-7)。

さて、この縞状鉄鉱層がつくられた時期は、ふしぎなことに、原生代のはじめにあたる五〜一八億年前に限られています。

世界の大鉱床が特定の時期につくられたということは、偶然のできごとではなく、それなりに意味のあることなのです。

二価の鉄は水によく溶けますが、酸化されて三価の鉄になると、溶けにくくなってたちまち沈殿してしまいます。

このことから考えると、酸素分子がまだ現われていなかった始生代の海では、二価の鉄が大量に溶けていたと考えられます。 |

|

ところが、原生代に入ると、発生してきた酸素分子によって鉄は酸化され大量に沈殿した、と説明することができます。

酸素分子の発生は、植物の光合成の結果であることを考えると、縞状鉄鉱層の大鉱床は生物がつくった、ともいえるでしょう。

酸素による酸化の証拠は、まだほかにもあります。

現在の土壌断面をみると、鉄はその表面に多く含まれていることに気がつきます。

それは大気中の酸素によって、まず表面の酸化がおこり、鉄が水に溶けにくくなって、そこに残っているからです。

二五億年よりもさらに古い始生代の土壌断面は、現在のものとは違っており、そこには、鉄が酸化をうけた証拠は見あたりません。

この事実は、当時の大気には、土壌を酸化させるほどの酸素がなかったことを示しているのです(図6-8)。 |

|

6 真核生物と呼吸 top

ラン藻とバクテリアが原核生物であることは、すでにお話しました。

それ以外の生物は、ヒトをふくめてすべて真核生物です。

真核生物というのは、細胞内に核をもち、核の中には遺伝をつかさどる物質(DNA)が存在しています。

そのほか細胞の中には、エネルギー生産工場にあたるミトコンドリア、光合成工場の葉緑体、タンパク質合成工場のリボソームなど、細胞内小器官とよばれる構造がみられます。

原核生物と違って、生命をたもつための化学反応か細胞内小器官で能率よく分業して行われているのです。

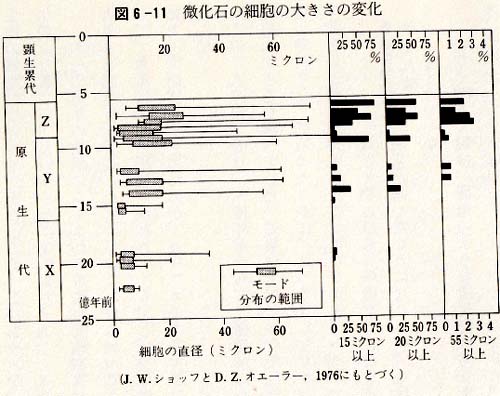

また、真核生物と原核生物の違いのうち、形の上から区別できる最大の特徴は、細胞の大きさに違いがあることです。

原核生物の細胞の大きさは、普通一〜一〇ミクロンであるのにたいして、真核生物の細胞は一〇〜一〇〇ミクロンの大きさがあります。

したがって、細胞の大きさに着目して、真核細胞の出現した時期をきめることが可能になるかもしれません。

このことはあとでまたお話します。

真核生物としては、クロレラのような緑藻類やアマノリ・テングサなどの紅藻類に代表される単細胞動物、そして、被子植物やは乳類にいたる二〇〇万種類もの動物や植物があります。

しかし、ここでは呼吸をする最初の生物の出現について考えるのが目的ですので、とくに単細胞の植物だけについてお話します。

ボストン大学のL・フーグリスは、真核生物の細胞は、元々原核生物の細胞にバクテリアやラン澡が共生して進化してきたものだ、と述べています。

この共生説はまだ仮説の域を出ていませんが、真核生物は先カンブリア時代のある時期に出現してきたことは確かで、その時には酸素呼吸をしていた、と考えられます。

呼吸作用の獲得は生物にとって、まさに革命的な進歩であったことでしょう。

真核生物が地上に現れてきたことは、その当時、大気中には酸素がたまり初めていたことを意味しています。

生物は酸素を取入れて生活する仕組みを獲得したに違いありませんが、その上うな証拠を化石として見つけだすことは、とても困難です。

細胞の中では、酵素をつかって有機物を分解し、エネルギーをとりだしていたのでしょうが、その酵素を化石として見つけだすことは不可能なことです。

では、真核生物が現われてきた時期は、どのような証拠から明らかにされるのでしょうか。

7 ガンフリントチャートに含まれる原核生物化石

top

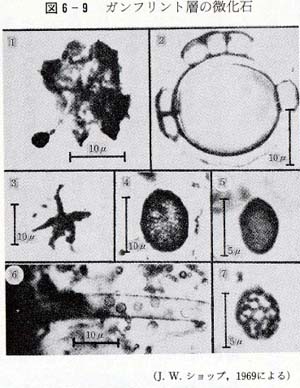

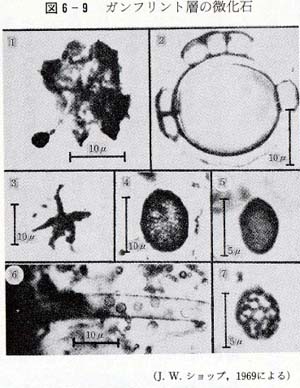

北アメリカ大陸のスペリオル湖の北岸には、今から一九億年前の海底につもってできた、ガンフリントチャートとよばれる地層が広く分布しています。

縞状鉄鉱床を含む地層と同じ地層です。このチャートは、顕微鏡を使って初めて見えるような微化石が含まれていることで有名です。

かつては、先カンブリア時代は生物のいなかった時代という意味から、陰生代とよばれているくらいでした。

ところが、一九五四年にこのガンフリントチャートから、たくさんの化石が発見されたのです。

この研究に刺激されて、世界各地に分布している先カンブリア時代のチャートが調べられるようになり、たくさんの微化石が発見されてきました(図6-9)。

まさに、ガンフリントチャートは先カンブリア時代の化石研究の老舗ともいえるでしょう。

ガンフリントチャートから発見された微化石はノフン藻とバクテリアの原核生物だけで、真核生物は見つかっていません。 |

|

8 ビタースプリングス植物群 top

オーストラリア中央部のアリ.ススプリングス付近には、ビタースグリンプス層という地層が分布しています。

この地層は、ガンフリントチャートよりもずっと新しく、今から九億年まえにできたとされており、この地層からも、たくさんの微化石が発見されています(図6‐10)。

それらの化石は、ラン藻三八種、緑藻であるのか紅藻であるのか不明のもの四種、焙色植物一種、菌類五種など、総計五〇種類にものぼっています。

このビタースグリンプス植物群は、ガンフリント植物群と同じように、顕微鏡でしか観察できないような微化石からなりたっていますが、この二つの植物群には決定的な違いがあります。

それは、ビタースグリンプス植物群に真核生物の細胞が入っていることです。

このことから、真核生物の出現は、九億年前より古く、一九億年前より新しい、ということになります。

この一〇億年の期間に含まれる時代の世界各地の地層から微化石をとりだして、それらの細胞の大きさを調べると、なにか大事なことがわかってくるかもしれません。

おそらく、ある時期を境にして、急激に大型の細胞が現われてくる、といった事実がつかめるかもしれません。

このような考えにたって研究をすすめたのが、カリフォルニア大学のJ・W・ショップとD・Z・オエラーです(図6-11)。

この二人の科学者は、六億年前から二二億年前にわたる一六か所の地層のなかの微化石について、細胞の大きさを調べました。

結果は予想どおりでした。

今から一四億年前を境として、それより前と後の時代では、細胞の大きさに、はっきりした違いがでてきたのです。

真核生物の出現は、一四億年前という結論がだされたことになります。

9 真核生物の呼吸した酸素 top

真核生物は酸素を呼吸して生活する生物ですから、一四億年前の大気には、すでに酸素があったことになります。

では、どのくらいの濃さの酸素があったのでしょうか。

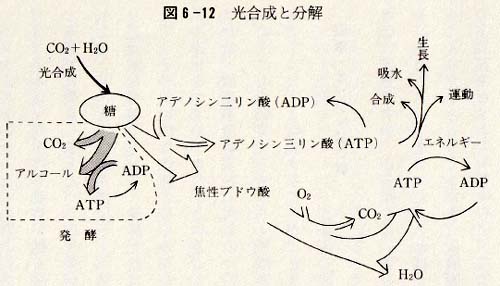

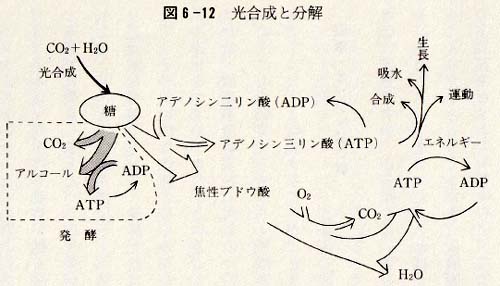

この謎をとく鍵は、酵母のような微生物にあります。

酵母は、酸素のない還元的な環境のもとでは、グルコースを分解してアルコールをつくります。

この時に、生物体を維持してゆくエネルギーとなるATPという分子を二つ合成します。

この反応は、お酒をつくるアルコール発酵として、よく知られているものです。

ATPというのは、アデノシン三リン酸という分子の略号で、この分子からリン酸が一つ切りはなされて、アデノシンニリン酸になるときに大きなエネルギーをだします。 |

|

ATPは、生物が生きてゆくためのエネルギーを貯えておく貯蔵庫のようなもの、と考えたらよいでしょう。

酸素のない還元的な環境のところへ、少しずつ酸素を加えてゆくと、ある濃度になったところでアルコール発酵はやんで、グルコースは二酸化炭素と水に分解されるようになります。

この時、グルコース一分子から三八分子のATPができてきます。

なんと一九倍ものエネルギーが取出せることになるのです。

この時の酸素の濃度は、現在の大気に含まれている酸素の一〇〇分の一の量で、この濃度は、パスツールポイントとよばれています。

パスツールというのは、生物の自然発生説をうちくだいた有名な科学者の名前です(三章8節参照)。

パスツールは、微生物や動物が糖を発酵するとき、酸素があると糖の使われかたが少なくてすむことを最初に発見しました。

この現象がのちにパスツール効果とよばれるようになりました。

同じようにして、その時の酸素濃度を、パスツールポイントとよんでいます。

還元的な環境のもとで、発酵だけにたよって生きていた原核生物が、酸素が現われてきた大気のもとで、その原始的な代謝の仕組みをもとにして、新たに呼吸の代謝径路をつけくわえ、能率的な代謝系の進化をすすめてきた、ということができます。

これは、酸素濃度が現在の大気の一〇〇分の一くらいにたっした時期で、今から一四億年くらい前のことであった、と結論することができます。

10 酸素・オゾン・紫外線 top

大気中の酸素は勣物の呼吸にとって欠くことのできない成分ですが、さらにもう一つの重要な役わりを忘れることはできません。

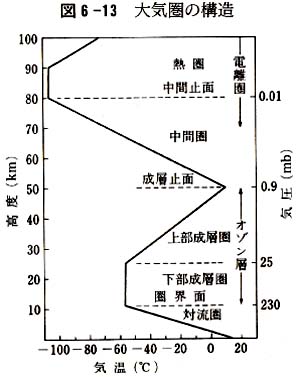

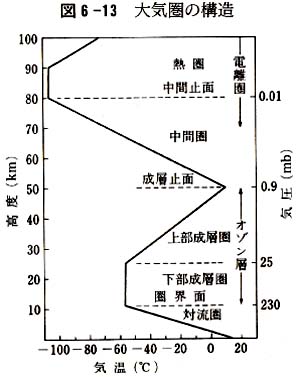

それは、酸素がオゾンをつくりだすということです。成層圏には、高度二〇〜二五キロメートルを中心に、二〇キロメートルくらいの厚さでオゾン圈があります(図6-13)。

オゾンというのは、酸素原子が三個あつまってできた分子(O3)で、太陽からの紫外線のエネルギーによって酸素分子からつくられます。

このようにしてつくられたオゾン圜は、今度は〇・二〜○・三六ミクロンの波長の紫外線を吸収します。

生物にとって有害な波長の紫外線をとりのぞく役わりをはたしているのです。

この時、オゾン分子はこわれて、またもとの酸素分子に戻ります。

生物の細胞をつくっている重要な有機物は、タンパク質と核酸です。

核酸は波長〇・二六ミクロン付近の、またタンパク質は波長〇・二九ミクロン付近の紫外線を吸収する性質をもっています。

したがって、太陽からの強力な紫外線が地表にやってくると、タンパク質や核酸はこわれてしまいます。

生物は成層圈にあるオゾン層によって、紫外線から守られていることになるわけです。

かつて、東京−ニューヨーク間を二時間でむすぶという超音速旅客機をとばす計画がたてられたことがありました。

この飛行機はオゾン層をとぶことになっており、そうなると、エンジンからでてくる大量の窒素酸化物がオゾンをこわすのではないか、と心配されていました。 |

|

また、スプレー缶や冷凍機に使われているフロンガスも、オゾン圈を破壊するおそれがあります。

大気中でオゾン層がつくられるためには、酸素の濃さが一定の量を越さなければなりません。

それは現在の酸素濃度の一〇分の一以上になったときである、とされています。

したがって、酸素の濃度の小さかった先カンブリア時代にはオゾン層はなく、生物はすべて紫外線の届かない海の中にしか生息できなかったはずです。

陸上に生物が姿をあらぬしてくるのは、オゾン層がつくられてから、ということになるのです。

地球最古の陸上植物の化石は、イギリスのウェールズ地方にあるシルル紀末(約四億年前)の地層から発見された古生マツバランの一種です。

したがって、少なくとも今から四億年前には、大気中の酸素濃度は二%にまでたっしていた、と結論できます。

それでは、生物が生まれてくる以前には、地球大気は酸素を全く含んでいなかったのでしょうか。

11 地球大気の中の酸素の歴史 top

生まれたばかりの大気を原始大気とよびますが、すでに、その中には水蒸気が含まれていました。

太陽からくる紫外線のはたらきで水は酸素と水素に分解されます。

水素は軽いために地球の重力圈からとびさって、酸素だけが大気中にのこされることになります。

このようにして、水蒸気がどんどん分解されると、大気中の酸素濃度も上昇してゆきます。

しかし、その濃度が現在の大気中の酸素濃度の一万分の一くらいになると、波長○こ九五ミクロン以下の紫外線は、生まれてきた酸素によって遮られてしまい、水の分解反応はとまる、と考えられています。

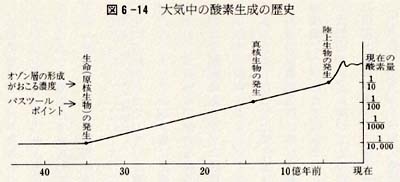

これまでお話してきたような考えかたのすじみちを展開して、地球大気のなかの酸素が、どのようにして増えてきたのかを初めて明らかにしたのは、アメリカのL・V・バークナーとC・マーシャルで、一九六五年のことでした。

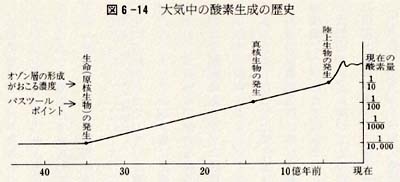

二人の研究は、基本的なところでは今も有効ですが、これまで述べてきた新しい事実をもとにしてえがいた酸素生成の歴史は、図6-14のようになります。 |

|

縦軸は対数目盛りになっていますので、グラフで直線的な増加は指数関数的な急速な増加ということを示しています。

圸球犬気に含まれている酸素のおいたちについては、大昔の岩石の酸化のようすと生物の進化の歴史から、以上お話したように組み立てられているのです。

top

**************************************** |