|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

五章 疑わしい「初期脱ガス説」

1 地球を温める二酸化炭素(温室効果の仕組み)

top

最近は、スーパーマーケットにならべられている野菜や果物に季節四がなくなった、といわれています。

たしかに、冬でもアスパラガスやイチゴを食べることができます。

でも、値段が高いことで、季節はずれの野菜や果物だということがわかるのかもしれません。

このような季節はずれのものは、外国からの輸入品のこともありますが、寒い季節でも生育に適するような温度を保つことのできる温室やビニールハウスでつくられたものが多いため、値段が高くなるわけです。

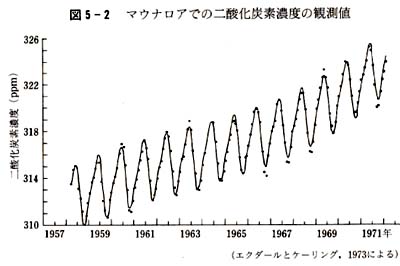

では、温室やビニールハウスの中では、なぜ高い温度が得られるのでしょうか。

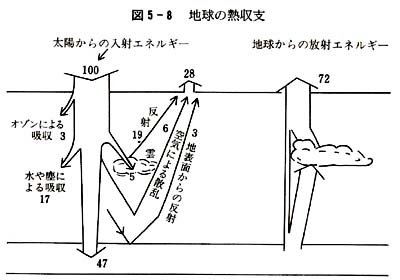

太陽から地球にとどく光のエネルギーは、一平方センチメートルあたり一分間に一・九六カロリーといわれています。

このエネルギーをもたらす光の波長は、おもに〇・三〜ニミクロンの間にあります。

このような波長の光はガラスやビニールによって吸収されないで、温室やビニールハウスの中に入りこんでくるのです。

そして、温室のなかの土などを温めて、なかの温度をあげてゆきます。

しかし、そこから出てゆくとき熱は三〜三〇ミクロンという長い波長になるので、外へ出にくくなります。

こうして、温室のなかの温度は、外の温度よりも高くなってゆくのです。

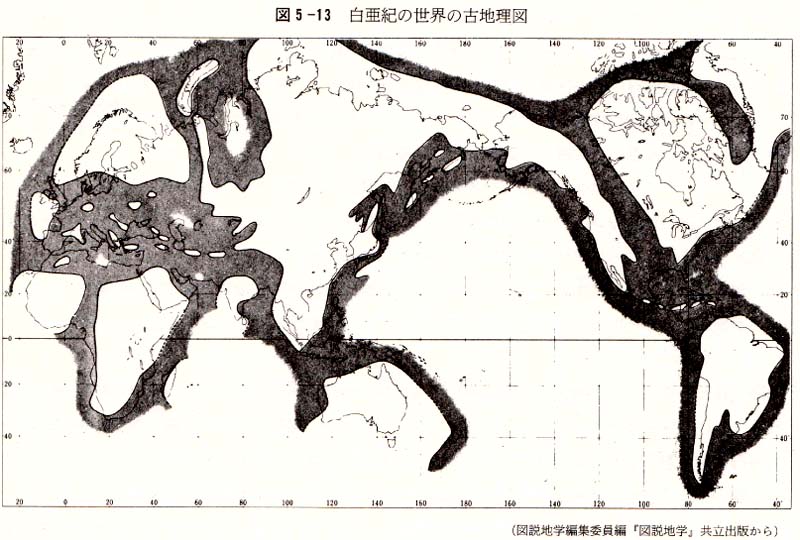

このような仕組みを「温室効果」とよんでいます(図5-1)。 |

|

地球の大気に含まれる水蒸気や二酸化炭素は、ちょうど温室のガラスやビニールにみたてることができます。

二酸化炭素の量がふえるほど温室効果は高まり、気温はあがってゆくわけです。

2 ふえつづける二酸化炭素 top

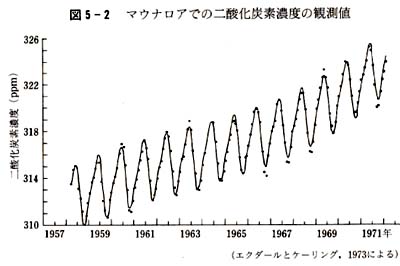

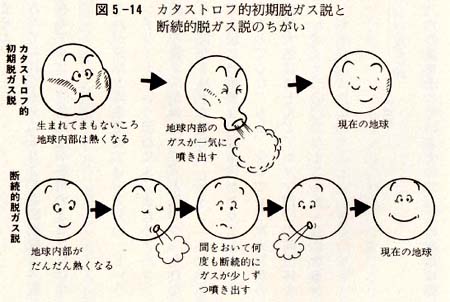

一九五八年は国際地球観測年でしたが、この年からハワイ島のマウナロア観測所と南極のサウスポール基地で、大気中の二酸化炭素濃度の測定が行われるようになりました。

現在では、アラスカ・オーストラリア・ニュージーランド・北大西洋など、世界の三〇か所で定点観測か行われています。

これらの観測の結果、マウナロアと南極では、大気中の二酸化炭素が、この二〇年間にそれぞれ約一九ppm、一八ppm増加したことがわかりました(図5-2)。

この増加の原因は、石炭や石油などの化石燃料の使用量が一八世紀末からはじまった産業革命以降ふえはじめ、二〇世紀に入ってからは急速に増加したためです。

今世紀のはじめには、二酸化炭素濃度は二九〇ppm(○・○二九%)でした。

しかし、一九五〇年代後半には、その値は三二〇ppmにまで上昇し、現在は三三〇ppmをこえています。

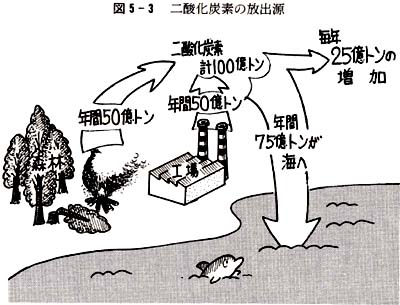

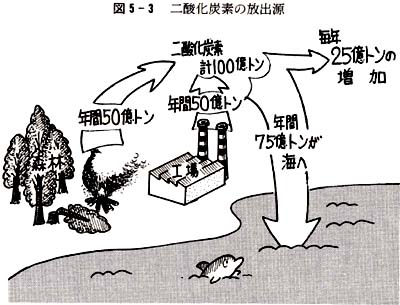

最近一年間に使用された化石燃料は、炭素量に計算しなおすと、五〇億トンになるといわれています。

そこから発生してくる二酸化炭素の半分は海洋に溶けこみ、あとの半分が大気中にのこる、とされていました。

ところが、アメリカのサセックス大学のJ・グリビンは『木こりよ、その木を伐るな』という論文の中で、一九世紀後半になってから、森林をきりひらき、畑にかえてゆくことが急速にすすんできているために、森林などの植物圈は、二酸化炭素の吸収源から放出源にかわってしまっている、と述べています。

そして、その量は化石燃料を燃やして出てくる二酸化炭素の量に匹敵するとさえ、指摘しているのです。

二酸化炭素の放出源になっているということは、伐採された樹木が燃やされることで二酸化炭素が発生するだけでなく、森林の土のなかの腐食土が風化され、大気中に二酸化炭素が放出されるためなのです(図5-3)。 |

|

一方、森林の減少で、植物の光合成などで吸収されていたはずの二酸化炭素が吸収されず、大気中の二酸化炭素が光合成でへることもなくなりました。

そうなると、海のなかへは年間七五億トンもの二酸化炭素が溶けこんでゆくことになります。

いずれにしても、二酸化炭素の量は年とともに増加してゆくことは確実です。

したがって、温室効果が高まることになります。

アメリカの海洋気象局におられる真鍋淑郎さんは、大気中の二酸化炭素の濃度が二倍になると、地球の平均気温は二・三六度高くなる、と推定しています。

この計算はとてもめんどうなもので、科学者によっては違った値がだされています。

しかし、それらの値は、いずれも、ほぼ二〜三度の間におさまっています。

3 氷が語る過去の二酸化炭素量 top

南極やグリーンランドは厚い氷におおわれ、ところによっては四〇〇〇メートルもの厚さになっています。

この厚い氷は、地層の重なりかたと同じで、深いところの氷ほど古い時代にできたことになります。

南極の氷にウィスキーをついでオンザロックにすると、氷のなかの気泡がパチッとすごい勢いでとびだしてきます。

この気泡は氷にとじこめられていた大昔の大気で、いわば「大気の化石」ともいうべきものです。

数年前、ニューヨークのデパートで、クリスマスパーティ用としてグリーンランドの氷を販売したところ、その日のうちに売り切れてしまったそうです。

汚染のない氷で、しかも太古の空気とともにのむオンザロックの味は、また格別なものだったことでしょう。

この「大気の化石」をふくんだ氷を使って大気の歴史をさぐるために、二万年前の南極の氷から空気をとりだして分析した人がいます。

二万年前という時期は、現在までの地球の歴史で最後の氷河期にあたるウルム氷期(一万年〜七万五〇〇〇年前)のうちでもっとも寒かった時期にあたります。

その分析によって、この時期の大気中の二酸化炭素濃度は、わずかに一六〇ppmだった、という結果が得られました。

さらに時代をさかのぼって、四万年前の氷では、それよりも高い値が得られていて、一六〇ppmという値は、最低値であったことがわかりました。

この時期に二酸化炭素の濃度が低かったことは、温室効果をゆるめ、地球の寒冷化をさらに大きくさせたと考えられます。

4 おしよせる氷河 top

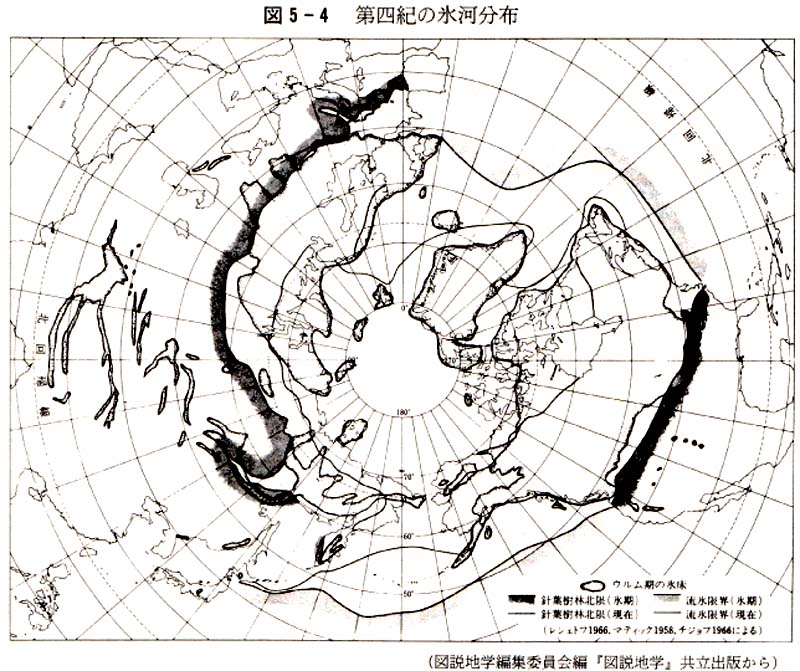

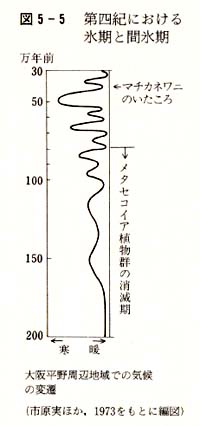

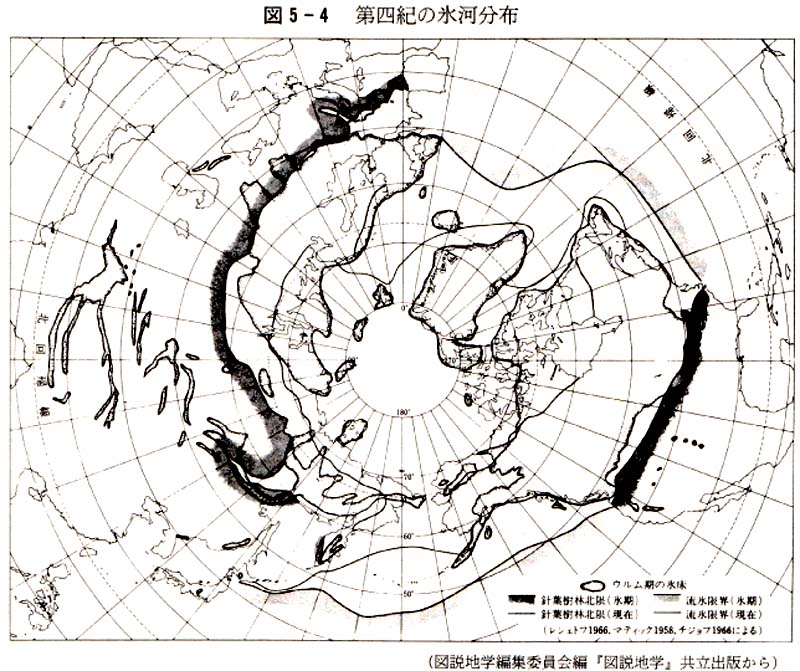

地質時代の最後の時期は第四紀とよばれ、一八〇万年前から現在にいたる時代にあたります。

第四紀は、ヒトの栄えた時代であるところから人類紀、また、氷河期がおとずれたところから氷河時代ともよばれています(図5-4)。

|

|

誤解のないためにお話しておきますが、氷河時代とはいっても、地球上がすべて氷河でおおわれたり、ずっと気温の低い時期がつづいていたのではありません。

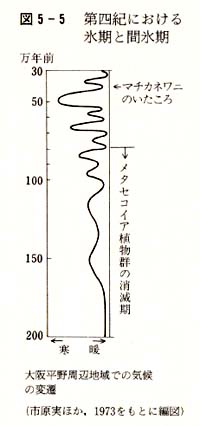

氷河におおわれたのは高緯度地方や高い山々で、また、氷河時代そのものも何回もの氷期と、そのあいだの間氷期とがらなっています(図5-5)。

大阪大学が大阪市内から豊中市に移転するとき、工事の行われていた大学の構内で、化石のすきな人見功さんと大原健二さんによって、熱帯性のマチカネワニの化石が発見されました。

この化石は、三八万年前にあたる気温の高かった間氷期に生きていたワニであるといわれています(図5-6)。 |

|

このことからも、氷河時代といっても、その時代の中に暖かい時期のあったことがわかると思います。

そして、最後の氷期が終わったという意味で、一万年前よりあとの現在にいたる時期を後氷期とよぶことがあります。

5 氷河期到来の謎 top

氷河期がなぜやってくるかについては、いろいろな説がだされています。

その中でも有力なのが、ユーゴスラビアのミランコビッチによって唱えられた「天文学説」です。

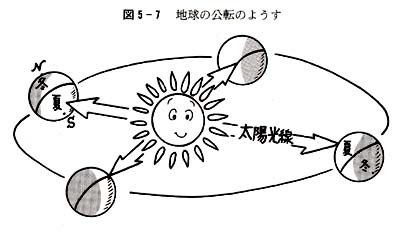

ミランコビッチは、地球にさしこむ太陽の日射量が地球の軌道の周期的変動にともなって変わることを、氷河期到来の謎解きのヒントにしました。

その変化の原因としては、二こ二〜一・九万年の周期でおこる歳差運動、約四・一万年の周期で二二・一〜二四・五度までの範囲で変わる地軸の傾き、そして九・三万年の周期をもつ地球の軌道の離心率の変化、の三つをあげています。

地軸の方向は、地球の自転にともなって、ゆっくり円をえがくような首より運動をします。

これが歳差運動で、それによって地球が公転軌道上の近日点を通過する時刻が変わってきます(図5-7)。

現在の地球では、近日点通過は一月三日ですから、冬が遠日点にあるときにくらべて、少し暖かいはずです(北半球での話です)。

離心率というのは、地球の公転軌道がどのくらい正しい円からずれているかを数値であらわしたものです。

もし、完全な円であるならばゼロ、長軸が短軸の二倍の楕円では、〇・八六六となります。

現在の地球の離心率は○・○一七で、地球の軌道は、円にちかい楕円であるといえます。

ミランコビッチは、これらの三つの変動を組み合わせて、地球がうける日射量の変化のしかたを計算しました。

その結果は、地質学から得られた証拠とよく一致することから、多くの人たちによって支持されています。

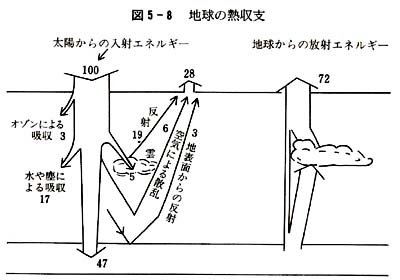

地球の平均気温は、太陽からの熱の入射量と、地球からの熱の放出量のバランスできまります(図5-8)。 |

|

入射量は太陽からもたらされるエネルギーの全体量と入射が遮られてしまう量できまります。

太陽から地球へおくられてくるエネルギーは、地球の大気圏外で太陽に向かう面で一平方センチメートルあたり一分間にうける量であらわされます。

この値を太陽定数とよんでいます。

太陽系の生成理論から、太陽定数は一定ではなく、少しずつ大きくなってきたといわれ、現在の太陽定数の値は、一平方メートルあたり一三六〇ワット(一平方センチメートルあたり一・九六カロリーにあたる)とされていますが、四二・五億年前には一〇三九ワット(一平方センチメートルあたり一・五〇カロリー)という低い値をとっていたと考えられています。

しかしもしこのことが正しいとすれば、地球ができたての頃、すべての海は氷でおおわれていたことになってしまいます。

地質学の研究から、三八億年前以後の地球ではそのようなことはなかったことがわかっていますから、その研究成果と完全に矛盾してしまいます。

また、いま、太陽定数が二%小さくなると、地球全体が氷でおおわれてしまうという予測もたてられています。

太陽系は二〜三億年に一回の割合で、銀河系のなかの巨大分子星雲と遭遇する可能性があり、そのとき星雲をつくっていたダスト(小さなチリの粒)によって、太陽からの光線が遮られ、入射エネルギーが減少します。

とくに、チリの微粒子を多量にふくんだところに太陽系がはいりこんだことにより、第四紀の氷河期が到来したという説もあります。

また地球の両極地域は氷で覆われているため、太陽光線を反射する力(反射能)が大きく、せっかく地球上に届いた熱も逃げていってしまいます。

これも地球の平均気温をきめる重要な要素の一つです。

一方、火山が爆発して噴煙をあげると、直径一ミクロン以下のたくさんの細かい粒子は、空気中をただよいます。

これらの粒子によって太陽からの光は遮られて、地表への入射エネルギーは減少し、気温を低下させることになります(図5-9)。

しかし、たいていは二〜三年で細かい粒子も地表に落ちてしまうので、長年にわたって地球の気候に大きな影響をおよぼすにはいたりません。

このように、地球史における気温の変化は、宇宙的な大きな規模のものから、一つの火山といった小さな規模のものまで、また、時間のスケールをとっても、さまざまな大きさのものが考えられています。 |

|

これまでお話してきたように、地球の気候の温暖化や寒冷化は、太陽や星雲など地球外の問題、地球と太陽とのかかわりかた、そして地球大気や地球表面の問題というように、それらが複雑にからみあってすすんでゆきます。

太陽からの入射光がへれば気温が下がり、それにともなって雪氷域がふえるので反射能が大きくなり、さらに気温が下がってゆく、といった仕組みです。

6 核の冬 top

一九八四年八月五日・六日の両日、NHKテレビが放映した「核戦争後の地球」は視聴者に大きなショックを与えました。

それは、核戦争が、破壊や放射能汚染という直接の被害だけでなく、火災によってふきあげられた煤煙が日光を遮って地球を寒冷化させるという、大気象異変を核戦争後にもたらすというものです。

このような現象を「核の冬」とよんでいます。

このことを最初に指摘したのは、クルツェンとパークスという二人の科学者でした。

その後、カール・セーガンをはじめとする五人の科学者によって、一九八三年に核戦争後の気象異変についてのくわしい検討がなされました。

セーガンは、日本のテレビにもよく出演しましたので、知っている人も多いと思います。

セーガンたちは、米・ソあわせて五〇〇〇メガトンの核兵器の応酬があったと仮定し、一個の核兵器の大きさ・爆発の起きる地域などを細かく決めたうえで、一ミクロン以下の粒子の煙が二億二五〇〇万トン、一ミクロン以下の塵が六五〇〇万トンも発生する、と計算しました。

一ミクロン以下のものにこだわるのは、それが太陽光線をもっとも効果的に吸収したり散乱させたりするからです。

これらの条件のもとでは、三週間後には地表の平均温度はマイナス二三度となって、氷点下の気候が三か月もの間つづくというのです。

このような気温の低下は、温室効果による気温の上昇とは逆の効果です。

7 二酸化炭素と温室効果 top

アメリカのM・H・ハートは、地球大気の進化モデルを提唱しました。

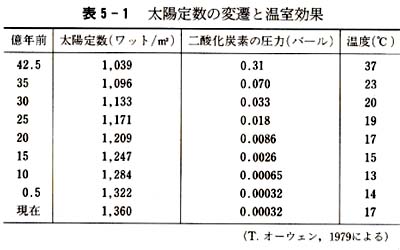

その大気進化のモデルをもとにして、T・オーウェンたちは気候の変化について論じています。

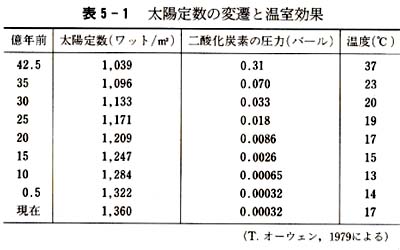

それは、たとえ太陽定数に二五%の変化があったとしても、大気中の二酸化炭素の量が現在の一〇〇〇倍にあたる〇・三一気圧から徐々に減少してきたとすれば、地表の温度はほぼ一定にたもたれていたはずだ、という内容です(表5-1)。

このような説明によれば、太陽定数の変化と地質学上の証拠とのあいだの矛盾は解決できたことになります。

では、もう一度、カタストロフ的な初期脱ガスモデルの議論に戻りましょう。

このモデルからは、大気中に出された二酸化炭素の量は三〇気圧分に相当することになります。 |

|

その多くが大気中にのこったとすれば、温室効果によって、どのような結果がもたらされるのでしょうか。

現在の火星には水圏がありませんが、流水によって刻まれた地形がのこされていることから、過去のある時期に大量の水があった、と考えられています。

現在の火星の極には、極冠とよばれる反射能の高い部分があり、それは氷からできているとされていますが、かつて火星に氷があったとすれば、その時には火星の表面温度が高くなったに違いありません。

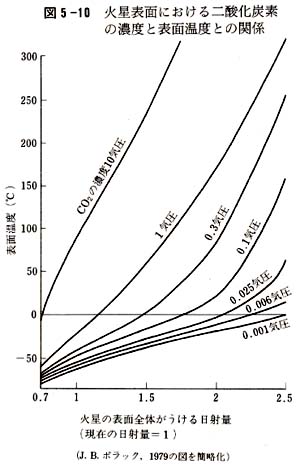

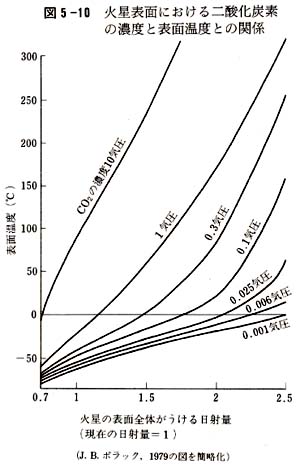

J・B・ポラックは、火星大気の二酸化炭素の濃さをいろいろと変化させて、その結果をグラフにしています(図5-10)。

太陽定数がいまと同じであれば、数気圧の二酸化炭素による温室効果で、火星の表面温度は、いまの氷点下から氷点以上の温度になります。

さて、地球の表面温度を、二酸化炭素の温室効果から計算するのは大変むずかしい問題です。

しかし、いまここで問題にしたいのは、二酸化炭素が一〇気圧や二〇気圧という高い値をとったときに、地表の温度が地質学上の事実と矛盾するかどうかを知るための大ざっぱな値です。

そこで、ポラックが火星で推定した温度効果の値をかりることにします。

火星と太陽との間の平均距離は、地球と太陽との間の一・五二倍(一・五二天文単位)で、地球が太陽からうける輻射量は火星の二・三二倍です。

つぎに、太陽定数は過去に小さく、四二・五億年前の値は現在の〇・七五倍であることを考慮すると、先カンブリア時代のはじめに地球がうけた輻射量は、現在の火星の一・七四倍と考えでよいでしょう。

ポラックの図(図5-10)の横軸の値を一・七四とし、二酸化炭素の圧力が一〇気圧のときの温度をよむと、摂氏三〇〇度くらいになります。

このような高い温度では、海洋は存在できないことになり、三八億年前に、海洋で堆積作用が現在と同じようにおこっていたという地質学上の証拠と矛盾してしまいます。

また、もし二酸化炭素の圧力が一〇気圧という異常な値をとったとすると、地表にあった岩石はいちじるしく風化されたはずです。

とくに、火成岩をつくっている、もっとも普通の鉱物である斜長石は、風化をつよくうけたはずですが、そのような証拠は全く知られていません。

このように考えてくると、カタストロフ的な初期脱ガス説は誤りであると考えざるをえなくなります。 |

|

8 ルービーの仮説 top

カタストロフ的な初期脱ガス説と地質学上との矛盾点は、先カンブリア時代初期の堆積岩に炭酸塩岩が少ないことや、当時の海が浅かったことなどでした。

それでは、この仮説に代わる新しい仮説として、どのような大気の形成史を考えたらよいでしょうか。

カタストロフ的な初期脱ガス説が出されるより以前に、アメリカのW・W・ルービーは、海水は地質時代をつうじて徐々につくられてきたとする漸増説を唱えました。

温泉の湧出量は、年間六六〇億トンにたっするといわれていますが、もし三〇億年間、同じように温泉の湧出がつづいてきたとすると、六六〇億トンの三〇億倍という膨大な量になります。

温泉の水の大部分は地表からしみこんだ循環水ですが、もしその中に〇・七%程度の水が地球内部から出てきたものだとすれば、その量は海をつくるのに十分な量になる、というのがルービーの主張です。

このような考えにたって、海水の塩分についても説明し、現在のような火山活動が大かかしからあったとすれば、その活動をとおして海がつくられてきたとしています。

大気のなりたちも同じように説明され、地球史をとおしてだんだんに増えてきたと述べられているのです。

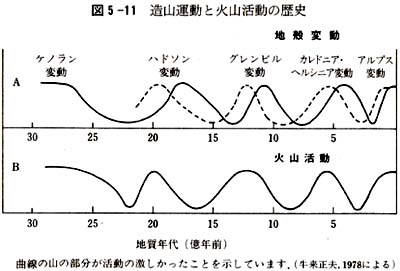

しかし、火山の噴火をはじめとするマグマの活動の歴史は、けっして一様ではありません。

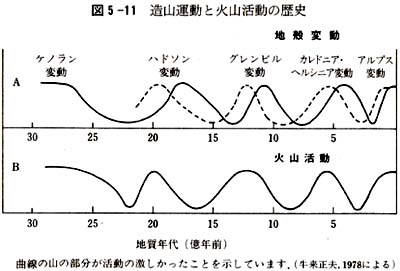

造山運動や花崗岩がつくられた歴史をみると、そこには、周期的な特徴がみられます(図5-11)。 |

|

また、すでにお話した炭酸塩岩のできかたも一様ではなく、先カンブリア時代の後期から、その量が増加しています。

9 ストロンチウム同位体の研究 top

ストロンチウムはカルシウムとともにアルカリ土類元素の一つで、たがいに性質が似ています。

そのため、炭酸塩岩がつくられるとき、カルシウムとともにストロンチウムもとりこまれます。

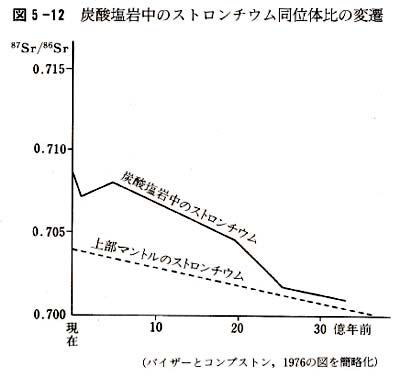

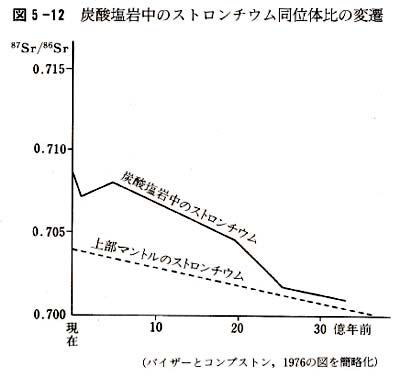

したがって、炭酸塩岩中のストロンチウムの同位体組成は、その岩石がつくられたときの海水中の組成を反映していると考えられます。

ストロンチウムの同位体には八四〜九二の九個の同位体があり、それらのうちで、八六と八七、八八の三つが、よくまれる量の多いおもな同位体です。

炭酸塩岩中のストロンチウム八七と八六の同位体比( )は、地質時代が新しくなるとともに大きくなることが確かめられました。 )は、地質時代が新しくなるとともに大きくなることが確かめられました。

これは当然予想されていたことです。

アルカリ金属に属するルビジウムという元素には、八〇・八一・八二・八四〜九〇の一〇個の同位体があります。

そのうち多量に含まれる同位体は八五と八七で、八七は放射性の同位元素です。

その同位元素は四八八億年という半減期でこわれて、ストロンチウム八七にかわります。

したがって、時間がたつにつれて、ストロンチウム八七と八六の同位体比( )が大きくなってゆくのは、当然のことです。 )が大きくなってゆくのは、当然のことです。

ところが、よく調べてみると、炭酸塩岩中のその同位体比の増加のしかたは、一様ではありません。

今から二五億年くらい前に、急激に増えていることがわかりました。

ルビジウムは大陸の地殻に多く含まれていますので、この時期に、ルビジウム八七からかわったストロンチウム八七が、大陸から海へ大量に流入した、と解釈できます。 |

|

一方、この時期に世界の花崗岩の五〇%ちかくがつくられた、とする説もあることから、地球の活動が活発になった、と考えられます。

10 中生代白亜紀の海水面上昇 top

ストロンチウム八七と八六の同位体比の変化は、中生代の白亜紀(六五〇〇万年〜一億四三〇〇万年前)におこっています。

この時の変化は急激な減少です。このことは、マントルから大量の水がはきだされたと考えることで説明できます。

東海大学海洋学部の星野通平さんは、海の地質学の研究から、中生代のジュラ紀(一億四三〇〇万年〜二億二一〇〇万年前)から現在にいたるまでに、海面は五〇〇〇メートルも上昇したという大胆な仮説を提唱しています。

星野さんは、海水の量はかわらなかったと考えていますので、そのような海面の上昇は、大洋の底が上ったことで説明しています。

しかし、ストロンチウム同位体の研究からすると、白亜紀になって海水の量がふえた、と考えられます。

したがって、二酸化炭素などのガスの噴出もあったと考えてよいでしょう。

白亜紀には、セノマニアン海進とよばれる、世界的に海が拡がった時期のあったことが知られていますが、この海進も、海水の量の増加が原因であると考えることができるでしょう。

11 断続的脱ガス説 top

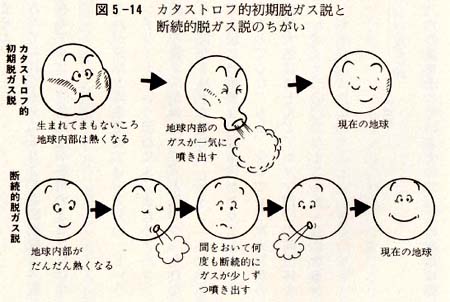

このように、間接的な証拠だけですが、地球の大気や海をつくった脱ガスは、地球史をつうじて断続的におこった、と私は考えています(図5-14)。

そこで、私は断続的脱ガス説という新しい仮説を提唱しましたが、まだ多くの人に認められるにはいたっていません。

断続的な脱ガス説は、アルゴン同位体組成をもとに組み立てられたカタストロフ的な初期脱ガス説を否定した説です。

したがって、断続的な脱ガス説で現在のアルゴン同位体比が説明できなければなりません。

現在の地球大気のアルゴン同位体比は二九五・五で、それが原始太陽系星雲では一万分の一という小さな値でした。 |

|

地球をつくったもとの物質とされるコンドライトという隕石に含まれるアルゴン同位体比をもとに、ごく最近の地質時代になって地球内部から脱ガスがおこって、大気がつくられたとすれば、大気中のアルゴン同位体比の値は一三〇〇くらいになるはずでした。

すでにお話してきたように、カタストロフ的な初期脱ガス説には重要な前提条件がありました。

それは、原始地球には一次大気が全くなかった、ということでした。

もし、少しでも一次大気が残っていたとすると、この仮説はくずれてしまいます。

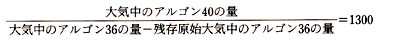

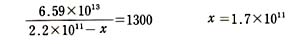

原始大気はほとんどアルゴン四〇の同位体を含んでいなかったので、その大気がどのくらい残っていれば、一二〇〇でなく二九五・五になるかを計算することができます。

上の式で、分母は脱ガスで発生した大気中のアルゴン三六の量を示してしますのて 式の左辺は脱ガスしてきた大気のアルゴン同位体比を示すことになります。

最近になって脱ガスがおこったとすると一三〇〇になるというのですから、右の式がなりたつはずです。

現在の大気中のアルゴンの総量は六五兆九〇〇〇億トンですから、アルゴン四〇と三六の量はそれぞれ六五兆七〇〇〇億トンと二〇〇〇億トンになります。

残存原始大気中のアルゴンの量をいまXとおくと、そのなかのアルゴン四〇は問題にならないくらいに微量ですから、x はアルゴン三六の量といってもよいことになります。 したがって、左の式をとくと、

となり、アルゴン三六の量は一七〇〇億トンになります。

つまり、太陽系星雲に由来する一七〇〇億トンのアルゴンが原始地球に残っていたとすれば、最近の脱ガスで大気ができた場合に、アルゴン同位体比は二九五・五になります。

東京大学の中沢清さんは、地球の原始大気について、つぎのように説明しています。

地球が生まれたとき、地球の軌道のちかくにあった星雲の密度から計算すると、地球にとらえられた原始大気の量は三〇〇〇兆トンの一万倍でした。

この時のアルゴンの量は七〇〇〇兆トンになります。

そして、その後、強力な太陽風によって原始大気は吹きはらわれ、大気の量は四〇〇兆トンにまで減少したというのです。

このような説明によると、原始大気はほぼ七万五〇〇〇分の一にへったことになりますが、ゼロにはなっていないことが重要です。

もし、アルゴンも同じ割合で減少しかとすれば、九〇〇億トンまでへることになります。

しかし、原始大気の組成は水素やヘリウムなどの軽いガスが多いので、残るアルゴンの量はもっと多くなると思われます。

さきに計算したアルゴンの量は一七〇〇億トンですから、それは十分にありそうな話です。

このように、多くの研究者によって支持されているカタストロフ的な初期脱ガス説も、前提条件にぐらつきがみられることになります。

そして、地質学上の証拠とも矛盾することがわかってきました。

私の主張している断続的な脱ガス説は、少しずつ確からしさを増してきていると思われます。

いずれにしても、大気の歴史については、まだまだわからないことが多いようです。

12 マグマ・オーシャン top

南極のやまと山脈のちかくから、日本の南極観測隊の人たちによって六〇〇○個をこす隕石が採集されていることは、すでに二章でお話しました。

一九〇八年には、ツングースカと名づけられた大隕石がシベリアに落下し、二〇〇〇平方キロメートルもの森林がなぎたおされ、五日間も火災がつづいたといいます。

この隕石(彗星ともいわれています)の重さは一〇〇〇万トンもあった、と推定されています。

今から六五〇〇万年も前に堆積した地層(中生代と新生代の境界付近にあたる地層)には、イリジウムをはじめとする貴金属元素が多く含まれていることもわかってきました。

この事実は、小惑星または彗星の核などが地球に衝突して、その時にできた岩石の粉が大気中にふきあげられ、それらが地球上に広くつもったのだと説明されています。

衝突した天体の重さは一〇億トンと推定されています。

月の表面には、アバタのような穴(クレーター)が無数にみられます(図5-15)。

水星や火星にも同じようなクレーターがありますが、それらは小天体(微惑星)が衝突したときにできた傷あとだ、といわれています。

このようなことを考えあわせると、地球も同じように微惑星が衝突しながら雪だるま式に大きく成長した、とみることができます。 |

|

このような惑星のできかたの仮説を「微惑星説」とよんでいます。岩石に似ている微惑星が衝突してもなかなか大きく成長しませんが、金属の場合は衝突によって雪だるま式に大きくなることが実験的に示されています。

そして、その惑星が直径二五〇〇キロメートルくらいまで成長すると、今度は引力が強く働きはじめ、岩石に似た微惑星も集めることができるようになります。

このような微惑星説によると、地球の核はおもに鉄・ニッケルからつくられ、その周囲に岩石の性質をもつマントルがとりまいていることがよく説明できます。

さらに、この説によると、微惑星が衝突するときのエネルギーで地表は溶けはじめ、地球の半径が現在の六五%(四〇〇〇キロメートル)にまで成長したときには、完全に溶けてマグマの海(マグマ・オーシャン)ができあがるといいます。

このマグマからは水蒸気がはきだされ、地球をおおいます。

微惑星の衝突がなおもつづいてマグマの海がつくられると、水蒸気はマグマの海にすいこまれ減少してゆきます。

そうすると、今度は温室効果の減少で地表の温度が下がるとともに、マグマの海はかたまってゆきます。

すると、水蒸気の量は逆に増えてゆき、温度は上がってゆきます。このようにして、地表の温度は一定に、また、大気中の水蒸気量は現在の海水量とほぼ同じ量になるというのです。

微惑星説で地球のできかたを説明し、その時につくられたマグマの海によって、大気や海水の起源を考えようとする新説が、とくに最近となえられるようになりました。

東京大学の松井孝典さんと阿部豊さんの仮説がそれです。この仮説は、脱ガスの時期にかぎっていうと、カタストロフ的な初期脱ガス説と全く同じ考えになります。

したがって、二つの仮説はともに同じ弱点をもっていることになるのです。

top

**************************************** |