|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 大気と海の発生

1 地球の内部をさぐる手がかり

top

私たちは、地球について、その表面のことや内部のことを知りつくしているようなつもりになっていますが、実際はなにもわかっていないというのが真相のようです。

たしかに、地表の岩石や土は手にとって調べることができます。

また、地下深く掘りぬいてゆく石油の井戸や温泉のボーリングなどによって、地球内部の岩石を手に入れることも可能です。

とはいっても、それはせいぜい一〇キロメートルくらいまでの深さの話で、地球の平均半径を六三七〇キロメートルとして、それを直径一メートルの大きな地球儀で表わすと、この深さは一ミリメートルにもならないくらい小さなものです。

地球を研究している地球科学者は、直接見ることのできない地球の内部について、いろいろな手段で間接的に調べています。

ちょうど内科のお医者さんが聴診器をあてて病気の診断をするのに似ています(図3-1)。 |

|

地球の内部を知る手がかりは、地震波の伝わりかたや地球の自転軸の傾きの変化、地表での重力加速度の大きさ、地下から地表に流れ出す熱量(熱流量)の大きさ、などから得られています。

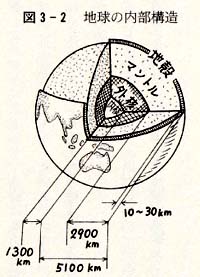

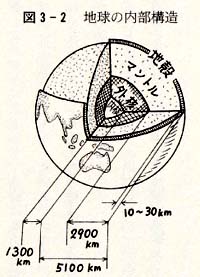

地球の内部が、地殻・マントル・核といった層状構造をつくっていることは、地震波の伝わりかたから明らかにされています。

また、地球の深いところからマグマとして噴きでてきた火山岩は、直接に地球内部の性質を教えてくれます。

さらに、地球をつくったもとの材料と考えられる隕石の研究も大きな役わりをはたしています。

地球を研究している科学者たちは、このような方法で、地殻の組成だけでなく、地球全体についても、それがどのようになっているのかという答えをひきだしているのです(図3-2)。 |

|

2 地球をつくった元素と失われた元素 top

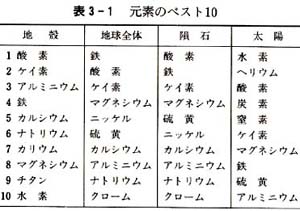

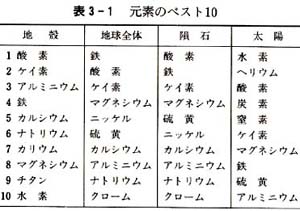

そこで、地球をつくっている元素のベスト一〇を太陽や隕石とくらべたのが表3-1です。

地球全体の平均値では、鉄・酸素・ケイ素・マグネシウム・ニッケル・硫黄の順になりますが、それを地殻にかぎってみると、酸素・ケイ素・アルミニウム・鉄・マグネシウムーカルシウムの順にならびます。

元素の組成から、地球が太陽系全体の平均的な組成と、どの程度ちがうのかを調べることができますが、この目的のためには、元素の相対量を問題にするので、ケイ素を基準にとります。 |

|

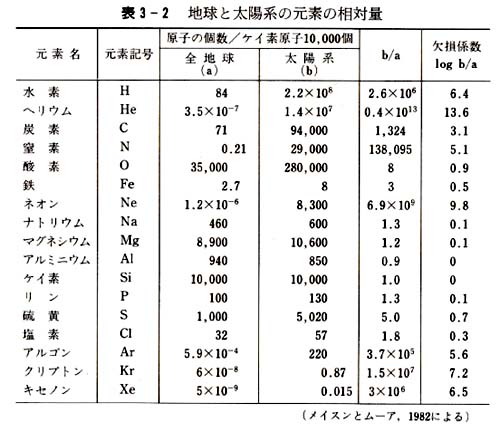

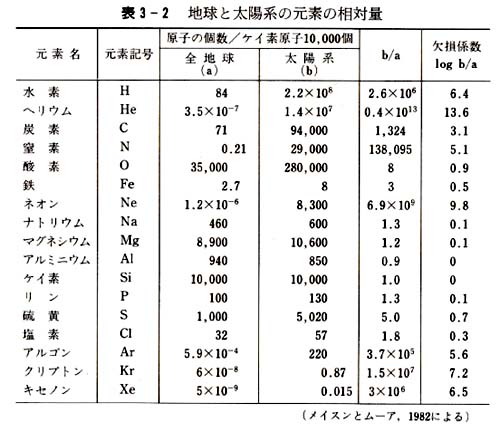

いま、ケイ素の量を一万とおくと、それぞれの元素の相対量は、太陽系全体と地球それぞれについて、表3-2のようになります。

つぎに、各元素について、太陽系と地球との相対量の比が、表3-2の右の欄にかかげてあります。

ケイ素は基準にとった元素ですから、その比は一となりますし、また、アルミニウムの値も一ですから、太陽系と地球における相対比は同じであることを意味しています。

このような比は、ケイ素を基準にとって考えたとき、地球をつくる元素が太陽系の中でどのように分布がかたよっているのかを知るのに便利です。

普通、その相対比を対数で表わすので、10の3乗は三、10の-5乗はマイナス五となります。

そして、この値を欠損係数とよび、地球で元素がどのくらい失われているのかを示すめやすとなります。

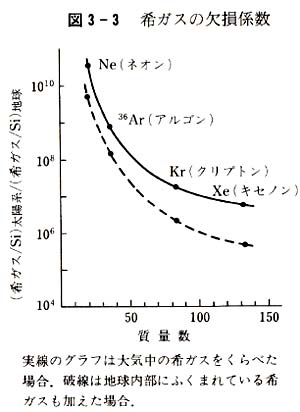

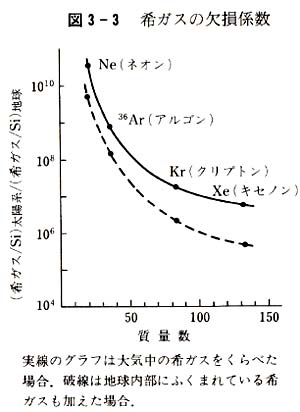

この表をみると、太陽系の平均値から、いちじるしく少なくなっている元素は、ヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノンなどの不活性元素であることがわかります。

これらのガスは、ラドンとともに、大気中にはまれにしか含まれていないところから、希ガスともよばれています(図3-3)。

アルゴンは例外として、ほかの四つの元素については、原子量の小さいものほど地球での失われかたが大きくなっています。

つまり、軽い元素ほど地球からより多く逃げ去ったということです。

アルゴンが例外である理由については、きわめて大切なことですので、あとでくわしくお話します。

水素は原子量が最小の元素ですが、酸素と結びついて水ができるように、ほかの元素と化合しやすいために、欠損係数はそれほど大きくなってはいません。 |

|

3 ブラウンの二次的脱ガス説 top

以上お話したような欠損係数をもとにして、一九五一年にアメリカのH・ブラウンはつぎのような説を唱えました。

地球の大気は、太陽系をつくる気体の成分(一次大気)からつくられたのではなく、地球が生まれたあとで地球の内部からはき出されたガスでつくられたという考えです。

つまり、地球の大気は、二次的におきたガスの放出でつくられたとする説で、二次的脱ガス説とよばれています。

現在では、地球の歴史のいつの時期に脱ガスがおこったのか、という点については異論はあっても、二次的脱ガスで地球の大気がつくられてきたという点では、多くの科学者の考えが一致しています。

4 海水の塩分の謎 top

核・マントル・地殻という層状構造をなしている固体の地球をとりまいて、液体の水圏、気体の気圏(大気圏)があります。

気圏にくらべると、水圏をつくる水の質量はかなり大きくなりますが、それにしても地球全体の質量のわずかに○・○二四%にしかなりません。

地下水の量の見積もりは、人によって意見が違っているので、それをのぞくと水圏の九八%を占めるのが海水になります。

海水中には、表3-3に示されているように、ナトリウム・マグネシウム・塩素・硫酸イオンなどが溶けていて、それらを合計すると海水の三・四五%にもなります。

では次に海水中に溶けているこれらの物質の起源を考えてみましょう。

火成岩が浸食をうけて、河川に運ばれ、海底に堆積するまでの間に、ナトリウムをはじめとする各種の物質は水に溶けだします。

それらが、海に流れこみ、つもりつもって海水の塩分をつくりあげた、と考えることができます。

このような考えにもとづいて、海水中にもっとも多く含まれるナトリウムについて、V・M・ゴールドシュミットはつぎのような計算を行いました。

三億立方キロメートルという膨大な量の火成岩が、風化や浸食をうけて堆積岩になったと仮定すると、その時溶けでたナトリウムの量が海水中のナトリウムの量になるというのです。 |

|

この三億立方キロメートルという浸食量は、ほかの方法で推定された値に近いとされています。

海水中に溶けているカルシウムーカリウムなどの金属元素についても、同じように説明されています。

5 ルービーの海水漸増説 top

ところが、水をはじめとして、二酸化炭素・塩素・窒素・硫黄などのように、低い温度で気体となる成分(揮発性成分)は、金属元素と同じようにしておこなった収支計算では、とても説明できないことがわかってきました。

一九五一年、W・W・ルービーはアメリカ地質学会の雑誌に、海水のすべては地球の内部から徐々に放出されてきたものだ、という論文を発表しました。

それは、地質時代をつうじて、海水がだんだん増加してきたという仮説で、漸増説とよばれています。

ルービーはこの論文のなかで、海水中に溶けている成分のすべてが陸上の火成岩から溶けたしてきたとすると、揮発性の成分がなぜ海水中に大量にあるのか説明できないことを、数字のうえで見事に示しました(表3-4)。 |

|

さきに述べたブラウンの説も、ここで述べたルービーの説も、地球の大気と海洋は、ともに地球内部からの脱ガスによって生まれた二次的起源をもつ、と結論しています。

さらに、それに追い打ちをかけるような決定打が、アルゴンの同位体についての研究からもたらされました。

6 謎をといたアルゴンガス top

アルゴンは、赤や青に輝くネオンサインや電球・蛍光灯などの封入ガスとしてつかわれています。

アルゴンという名前は、ギリシア語で「働かない」という意味をもつアルゴンから命名されました。

これは、アルゴンが不活性ガスであるためです。

アルゴンには二つの同位体があって、この同位体の比率が大気の起源についての謎をとく鍵になったわけです。

ここで、同位体についての説明をくわえておきましょう。

原子は原子核と電子とからなり、原子核はプラスの電価をもっと陽子と、電価のない中性子とがらつくられています(図3-4)。 |

|

電子の重さは、原子核にくらべてとても小さいので、原子の重さはこの陽子と中性子の数できまります。

また、陽子と中性子を合わせた数を、その原子の質量数とよんでいます。

一方、原子の性質は陽子の数によってきまります。

したがって、よくまれている中性子の数がちがう場合は、化学的性質が同じでも質量がちがうことになります。

そのような原子を同位体(または同位元素)とよびます。

アルゴンには、質量数が三六と四〇の二つの同位体(

のように表わします)があります。 のように表わします)があります。

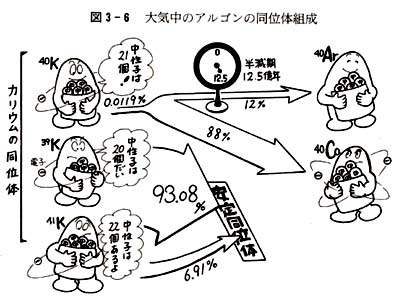

陽子の数は一八個ですから、質量数三六というのは一八個の中性子を、また、質量数四〇という同位体は二二個の中性子をもつことになります。

地球大気に含まれるアルゴンの量は、窒素・酸素に次いで第三位を占め、体積比で約〇・九%、質量比で約一・三%になります。

そして、アルゴンの同位体比( )は二九五・五と正確に測定されています。 )は二九五・五と正確に測定されています。

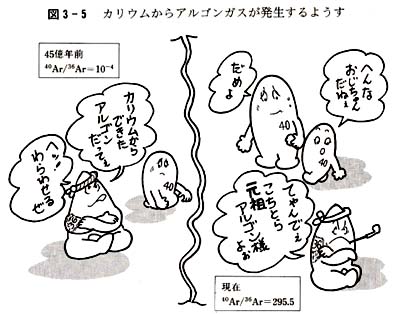

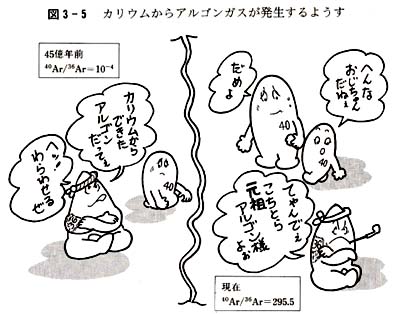

ところが、太陽系が生まれたばかりのころのアルゴンの同位体比は、いちじるしく小さく一万分の一(10の-4乗)であったことが理論的に示されています(図3-5)。 |

|

では、なぜアルゴン四〇が増えてきたのでしょうか。

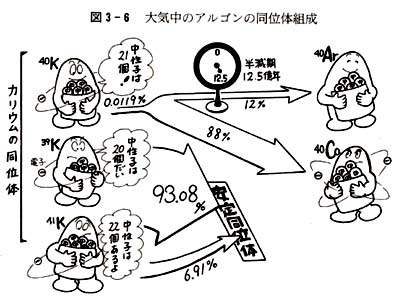

岩石中には、約三%のカリウムが含まれています。

そして、カリウムの○・○二九%を占めている質量数四〇の同位体( )は放射性の同位元素で、一二億五〇〇〇万年の半減期でカルシウム四〇( )は放射性の同位元素で、一二億五〇〇〇万年の半減期でカルシウム四〇( )とアルゴン四〇( )とアルゴン四〇( )とに変化します(図3-6)。 )とに変化します(図3-6)。

半減期というのは、放射性同位元素がもとの量の半分まで減るのに要する時間のことです。

固体のカリウム四〇は、時間とともに少しずつこわれてゆき、そこでつくられてくるアルゴン四〇は、大気中にはき出されてゆきます。

そうなると、太陽系が生まれたときには、ほんの少ししかなかったアルゴン四〇も、時間がたつにつれて増えてゆくことになります。

地球内部のカリウム四〇から生まれてきたアルゴン四〇は、火山活動にともなって大気中にたまってゆきますから、地球にどのくらいの量のカリウム四〇があったかを知れば、地球の歴史のどの時代に、どのくらいの量のアルゴン四〇がはき出されたかを知ることができます。 |

|

もし地球のなかからアルゴン四〇が全く出てこなかったとすれば、太陽系が生まれたときのままのアルゴン同位体比の一万分の一という値を現在も保ちつづけていたはずです。

それでは逆に、つい最近になって地球のなかからアルゴンがはき出されてきたとすれば、どんな結果になるのでしょうか。

7 カタストロフ的な初期脱ガス説 top

この問題を考えるためには、地球をつくりあげたもとの材料は何か、ということから考えなければなりません。

地球をつくったもとの物質は、コンドライトという隕石の一種であったとされていることは、すでにお話してきたとおりです。

この隕石の中に含まれているアルゴン三六とカリウム四〇の量をもとに、現在の地球全体のアルゴンの同位体比を予測することができます。

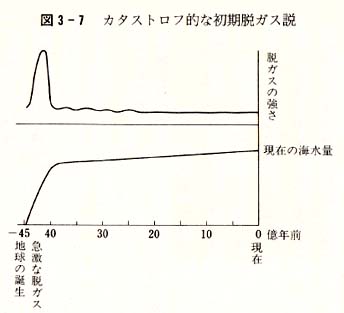

その予測値は一三〇〇とされています。現在の地球大気のアルゴン同位体比は二九五・五ですから、地球内部からアルゴンが放出されたのは、アルゴンがそれほど多くなる前ということになります。

東京大学地球物理学教室の小嶋稔(こじまみのる)さんは、地球内部に含まれているカリウム四〇の量と現在の地球内部でのアルゴン同位体比、地球内部でのカリウムやアルゴンの移動のしかたなどを考慮して、つぎのような答えをひきだしています。

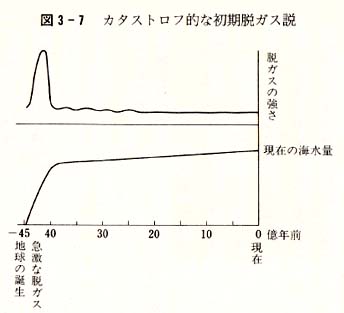

つまり、地球がつくられた四五・五億年前から約五億年くらいの間に、現在の地球大気の八五%以上が地球内部から放出された、というのです。

このような仮説はカタストロフ的な初期脱ガス説とよばれています(図3-7)。 |

|

カタストロフというのは「激変」という意味ですが、英語を訳さずにそのままつかうことが多いので、ここでも訳語をつかわないことにします。

ここまでお話してきた脱ガスというのは、大気の一%にもみたないアルゴンについての話でした。

しかし、アルゴンガスとともに、地球内部からはき出されてきたと考えられる水や窒素・二酸化炭素が、アルゴンとちがう機構で脱ガスされたと考える理由は全くありません。

四〇億年前にアルゴンの八五%以上が放出されたというのなら、ほかのガスの放出も同時におこったと考えてもふしぎではありません。

このように考えると、海水のほとんども大気と同時に生まれてきたことになります。

地球の大気や海洋がいつ頃つくられたかについては、アルゴン同位体比の研究から、このように結論されています。

大気が地球内部からの脱ガスによってつくられたとする仮説は、大気に含まれる希ガスの欠損係数や海水中の塩分の組成の研究から唱えられてきましたが、アルゴン同位体組成の研究から組み立てられたそのような仮説は、ますます確からしさを増してきました。

それだけではありません。

アルゴンの同位体組成の研究から、脱ガスの時期までがきめられたのですから、科学の進歩はすばらしいと思います。

8 空想的「生命の起源」説 top

一八六一年にL・パスツールによって、生物の自然発生説が科学的に否定されました。

そうなると、地球上の生物は一体どのようにして生まれてきたのか、説明できなくなってしまいました。

そこで登場してきたのが、パンスペルミア説などのように、地球外に生命の起源をもとめようとする考え方です。

スウェーデンの有名な科学者アレニウスは、地球上の生物は他の天体から運ばれてきた生命のもと(胚種=はいしゅ)から生まれた、という説を唱えました。

これがパンスペルミア説(汎胚種説=はんはいしゅせつ)です。

最近になって、アメリカのクリックとオーゲルによってネオパンスペルミア説が唱えられています。 |

図3-8 L・パスツール

|

|

ネオというのは「新しい」という意味ですから、新胚種説とでも訳したらよいでしょう。

これは、地球が誕生するまえに宇宙のどこかに高度な文明があっで、そこの生物が生命の素になる胚種をロケットで地球に送りこんだというものです(図3-9)。

このような説は、SF小説としてはとてもおもしろいお話ですが、科学としては問題を地球の外にもってゆくだけで、生命の起源の研究にとっては、なんの解決にもなりません。

9 科学的「生命の起源」説 top

生命がどのようにして発生してきたかという人類共通の疑問にたいして、科学的な答えをあたえた最初の人は、ソビエトのA・I・オパーリンでした。

オパーリンは、一九二四年に『生命の起源』という本を書いてから、一九八〇年に八六歳でその生涯をとじるまで、たくさんの本を書いています。

それらの本の中で、オパーリンは生命の誕生をつぎのように考えています。

地球が誕生したときに地球をとりまいていた大気は、原始大気とよばれています。

この原始犬気の中に含まれていたもっとも簡単な有機物のメタンがアンモニアと反応して、はじめに窒素を含む有機化合物がつくられた、というのです。

アミノ酸や核酸(遺伝をつかさどる物質)の塩基などがその有機化合物で、これが生命の誕生への第一段階であるとされています。

第二段階は、アミノ酸のように小さな分子から、タンパク質のような分子量の大きな分子(高分子)がつくられる段階です。

そして、そのような高分子がまわりと区切られて、外から物質を取入れ、いらなくなったものを外へ出すようになる(物質代謝)のが第三段階です。 |

|

10 原始大気をつかったミラーの実験 top

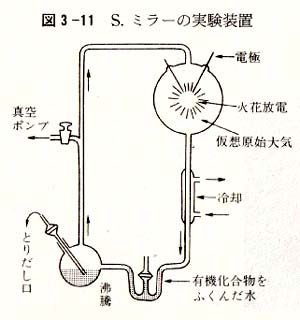

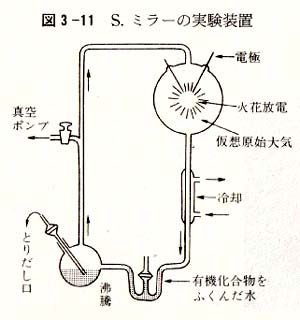

このようなオパーリンの学説のうち、その第一段階を実証しか最初の人が、シカゴ大学のS・L・ミラーでした。

ミラーは、一九五三年に図3-11のような実験装置を組み立て、フラスコの中にはメタン・アンモニア・水素の混合ガスを入れました。

そして、左下のフラスコには水を入れて沸騰させ、混合ガスの中では火花放電をさせたのです。

上のフラスコが大昔の大気で、下のフラスコが大昔の海洋であると、みたてることができます。

このような実験によって、青酸やホルムアルデヒドとともに、アミノ酸や脂肪酸の合成にも成功しました。

青酸というのは、炭素・窒素・水素が各一個ずつ結合してつくられている分子(HCN)で、ほかの物質と非常に反応しやすい性質をもっています。

青酸カリという毒物はみなさんも聞いかことがあると思いますが、これは青酸の水素がカリウムでおきかえられたもの(KCN)です。

反応しやすい性質の青酸の分子は、たがいに結合してアミノ酸や核酸の塩基をつくります。

また、青酸はアルデヒドと反応してもアミノ酸をつくります。

この当時の地球の大気(原始大気)はメタン・アンモニア・水素からなる還元的なものであった、と考えられていました。 |

|

メタン(CH4)は炭素に水素が四つ、アンモニア(NH3)は窒素に水素が三つ、それぞれ結合した分子です。

このような還元的な大気からは、比較的たやすく有機物がつくられることから、そのような原始大気の組成を疑う人もなく、たくさんの実験が行われ、たくさんの論文が出されてきたのです。

11 酸化的原始大気説 top

ところが、その後、この考えに反対する人が現われてきました。

ワシントン市のカーネギー地球物理研究所のP・H・エーペルソンで、一九六六年のことでした。

エーベルソンは、原始大気はメタン・アンモニア・水素からなっていたのではなく、二酸化炭素・窒素・水であった、というのです。

さきにお話した還元的大気とくらべると、水素が少なく酸素が加わった分子からなるので、酸化的大気であるといえます。

現在では、エーペルソンの酸化的原始大気説に疑いをさしはさむ余地はなくなっています。

地球型惑星の金星や火星の大気が、二酸化炭素・窒素からなる組成であることは、すでにお話しましたので、覚えていることと思います。

このことも地球の原始大気が酸化的であったとする説に有利です。 |

|

|

|

|

最近、噴火して島の人たちに大きな被害をもたらした大島の三原山では、火山から流れでた玄武岩溶岩の温度は二一〇〇度くらいでした。

原始地球での火山の噴火もこのように高い温度だったことでしょう。

その時の噴火で出てきたガスの中で、炭素や窒素がどのような分子になっていたのかを推定することができます。

東京工業大学の松尾禎士(さだお)さんは、一八〇〇度くらいの玄武岩の溶岩の中では、含まれている酸素の圧力は一気圧の一〇○○万分の一くらいである、と推定しました。

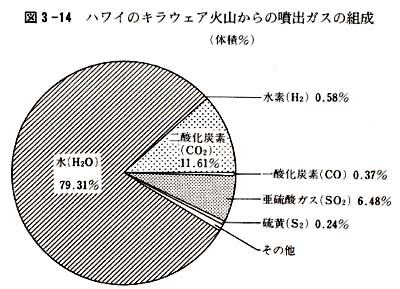

そして、この時の条件では、炭素はメタンではなく二酸化炭素に、窒素はアンモニアではなく窒素ガスになることが明らかにされました。

地球の内部から脱ガスしか成分は二酸化炭素(CO2)・窒素(N2)・水(H2O)だった、というのです。

もちろん、硫黄も亜硫酸ガス(SO2)しとして脱ガスしたに違いありません。

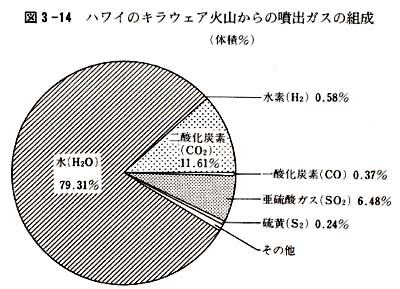

現在、火山の活動で噴出してくるガスも、たしかにそのような酸化型の組成です。

ハワイのキラウェア火山で一九五九年から六〇年にかけておこった噴火のとき、はき出されてきたガスの主成分は、水・二酸化炭素・亜硫酸ガスでした(図3-14)。

12 酸化型大気のもう一つの証拠 top

さらに、地球の原始大気が酸化型であったことを示す、もう一つの証拠があります。

ソビエトのシベリア楯状地の南東部をしめるアルグン高地には、三五億年よりもさらに古いとされる岩石が分布しています。

イエングラ珪岩(けいがん)とよばれる二酸化ケイ素からなる厚い地層がそれです。

この珪岩の中には、直径○・三ミリにもみたない小さな気泡(きほう)が封じこめられています。

珪岩を熱して小さな気泡をとりだし、その一つひとつが分析されました。

その結果、その主成分は二酸化炭素で、それに窒素や希ガスなどがふくまれていることがわかりました。

もちろん、塩酸やフッ酸・亜硫酸ガスもありました。

岩石の中に入っている気泡は、長い地質時代の間に大気と交換されて、過去の記録が消し去られてしまう、といわれています。

しかし、イエングラ珪岩の気泡は、現在の大気の組成と全く違っているので、そのような心配はないと考えられています。

どうやら、地球内部からはき出されてきた原始大気の組成は、金星や火星などの大気組成と似た酸化的な大気であったことは間違いないようです。

13 有機物は彗星にも top

このような酸化的大気では、ミラーの実験のように有機物をつくることが困難です。

そのために、有機物の生成は原始地球でおこったのではなく、地球に衝突しか彗星の有機物が地球にもたらされ、生命の起源になったという説を唱える人もいます。

たしかに彗星には、青酸やいろいろな有機物があることがわかってきています。

一九八五年のおわりから八六年の春にかけて、七六年ぶりに地球に近づいたハレー彗星の観測で、さらに新しいことがいくつかわかりました。

今回のハレー彗星の回帰にあたっては、五機の探査機が打ち上げられ、一九八六年の三月六日から一四日にかけて次々とハレー彗星に接近しました。

これによって、いままでの地上からの望遠鏡観測ではわがらなかった、さまざまの大事な事実が明らかになりました。

なかでも、もっともショッキングな発見は、ハレー彗星の核が真っ黒たったことでしょう。 |

図3-15 ハレー彗星

(1986年3月15日、オーストラリアで、小森長生提供) |

いままで、彗星の核は“汚れた雪だるま”といわれ、氷とチリが半々くらいにまざりあったものだと考えられていました。

しかし、ヨーロッパ宇宙機関の探査機「ジオット」が写し出したハレーの核は真っ黒で、その割れ目からはげしいガスのジェットが吹き出していました。

おそらく、これまでの何回もの太陽への接近で、表面の氷は蒸発しつくし、そこではチリが相対的に多くなっているのだろうと考えられています。

もう一つの発見は、核からのはげしいジェット噴射によって、ガスとともに大量にとび出してくるチリが、予想以上に有機物をたくさん含んでいたことです。

チリは直径○・一ミクロン(一万分の一ミリメートル)以下のものが圧倒的に多く、その正体は、炭素の粒(石墨)やさまざまの有機物(炭素化合物)だったのです。

この発見で、彗星には、生命のもとになる有機物が大量に含まれていること、有機物は地球の外の宇宙空間でもつくられていることが決定的となりました。

彗星は、太陽系ができたときの原始物質の姿をそのまま残している“太陽系の化石”とみられています。

したがって、大昔の地球の姿を知るための鍵をあたえてくれるものと期待されているのです。

ところで、原始大気が酸化的であったとしても、それは原始地球大気の平均的組成のことで、一部にでも還元的な部分があれば、ミラーの反応はおこることになります。

また、炭素の化合物として一酸化炭素が含まれていても、その困難さはなくなります。

生命の起源にかかわる原始大気の研究は、もっとくわしく倹討することが必要でしょう。

14 生まれたての星の成長 top

これまでは地球の誕生にはじまって、大気や海がつくられてきた歴史を断片的にお話してきました。

このへんで、現在まで多くの人たちに信じられてきている大気の生成の歴史をまとめてみることにしましょう。

いまから四六億年くらいまえ、太陽系の中に地球という惑星が誕生しました。この時の地球を原始地球とよぶことにします。

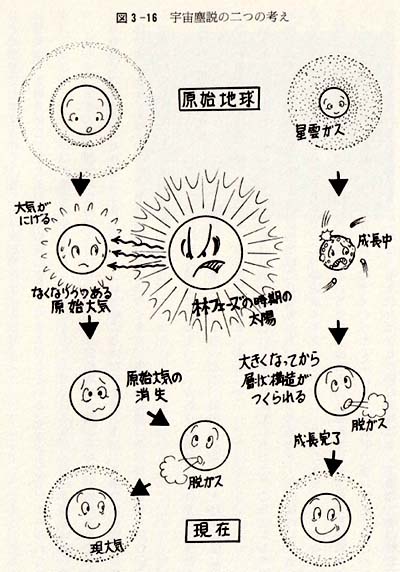

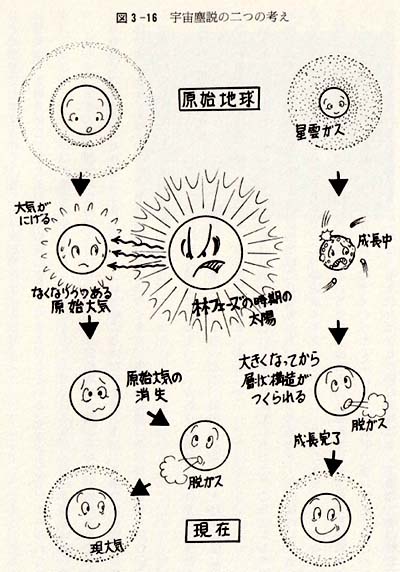

この原始地球には大気があったとする考え方と、その反対に大気も海もない裸の地球であったとする考え方の二つの説があります。

しかし、大気の衣をまとっていたとする説でも、太陽からやってくる強い太陽風によってそれらは吹きとばされてしまった、と説明されています。

それは、太陽が誕生してまもなく、林フェーズとよばれる太陽放射の強い時期におこった事件によると考えられているのです。

これは、生まれたばかりの星の成長について京都大学の林忠四郎さんたちのうちたてた新しい説にそった説明です。

49

生まれたての星では、その表面温度は三〇〇〇度くらいですが、そのあとで急激に温度が高くなる時期かおる、というのです。

太陽の場合には、生まれて二五〇〇年の間は、現在の太陽の一〇〇倍以上、一一万年の間は一〇倍以上の明るさで輝いていた、とされています。

このような道すじが林さんによって発見されたところから、林フェーズ(段階)とよばれているのです。

いずれの説をとっても、原始地球は大気も海もない惑星であったことになります(図3-16)。 |

|

この時期には、地球はまだ層状構造になっていない均質な天体であったとする説にたつと、現在のような核・マントル・地殻という構造をとるようになっだのは、その後の事件であったことになります。

この仮説は、まえに述べた平衡凝縮説とは違った考え方で、隕石や宇宙塵があつよって地球の大きさにまで成長してから内部が溶け、重い物質は地球の中心へ、そして軽い物質が上のほうへと、比重の違いによって層状構造がつくられていった、としています。

隕石や宇宙塵の衝突による運動エネルギーの解放から生じた熱エネルギーと、放射性同位元素がこわれるときに発生する熱エネルギーによって、地球内部は溶かされた、と考えられているのです。

アルゴン同位体の研究から、地球内部からの二次的な脱ガスは、地球が生まれてから五億年の間に、その八五%以上の量になったとされていますが、おそらく、このようなできごとは地球の層状構造がつくられたことと関係していた、とみることができます。

しかし、まえにお話した平衡疑縮説によると、原始地球の誕生のときには、すでに層状構造ができあかっていたことになるので、地球の初期発達史は違ったものになってきます。

このことについては、あとの章で大気と海洋の生い立ちについての別の仮説をお話しますので、その時までおあずけにしておきましょう。

15 大気のうつりかわり top

地球内部から大量にでてきた熱いガスは、二酸化炭素・水・窒素を主成分として、塩酸や硫酸・フッ酸などの酸を含んでいたと考えられます。

ちょうど、現在の火山活動で噴きあげられるガスを考えていただければよいでしょう。

地球の表面温度が下がるにつれて、地球をとりまいていた大量のガスのうち、まず水蒸気は液体となって海をつくってゆきました。

この時の海は、塩酸や硫酸などの酸を溶かしていて、強い酸性の海だった、と考えられます。

酸性の水はまわりの岩石をどんどん溶かしてゆき、その結果として中性の海に近づくと、今度は大気中の二酸化炭素が海水に溶けてゆきました。

そして、二酸化炭素から生じた炭酸イオンはカルシウムと反応して石灰岩を、また、それにマグネシウムが加わったドロマイトを沈殿させてゆきました。

このような化学反応をつうじて、大気中の二酸化炭素はどんどん減ってゆき、ついには窒素ガスを主成分とする現在の状態にちかい大気へと変わていった、と考えられているのです。

このような大気の変遷史が、一般に信じられている、四六億年前の地球の誕生から四〇億年前までのシナリオです。

また、この時期までに、海水量は現在の量に近づき、その塩分組成もほぼ現在と同じくらいになった、とされています。

大気については、酸素が含まれていないという点では大きな違いがあっても、その他は窒素を主成分とする現在に近い値になっていました。

酸素については、その後の生物の発展によってつくられてきたものなので、あらためて6章で取上げることにしましょう。

現在ひろく信じられているこの仮説によると、地球史のごく初期に海も大気もほぼ完成してしまい、その後の変化は酸素が加かったことを除くと、ごくわずかなものだったことになります。

このようなシナリオをつくりあげた科学的根拠のおもなものは、アルゴンの同位体組成の研究でした。

つまり、現在の大気が二九五・五というアルゴン同位体比をもつことを説明するためには、このようなシナリオ以外には考えられない、ということでした。

しかし、ここで注意していただきたい重要なことがあります。

それは、アルゴン同位体についての議論では、二次的な脱ガス以前には地球上に大気はなかった、という前提条件をもうけていることです。

つまり、一次大気はゼロであることで、その議論がなりたっているのです。

もしも、この前提条件がくずれると、二次的脱ガスによって大気の大部分かつくられたとする点はよいとしても、四〇億年前までにぼぼ完了したとする脱ガスの時期については、全面的な書さかえが必要になります。

この問題については、私の新しい仮説をお話する五章のところで、あらためで考えてみることにしましょう。

top

**************************************** |