|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第一章 魚の世界のはじまり

1 シーラカンスの秘密 top

|

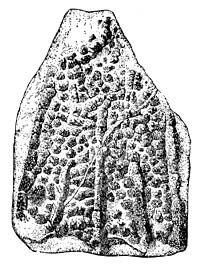

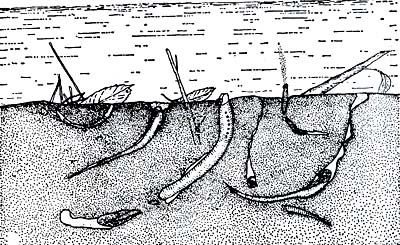

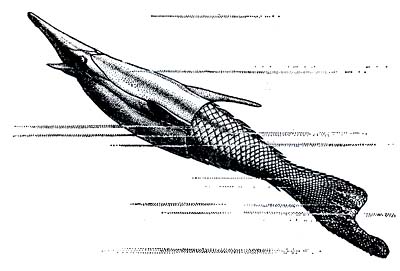

ラチマーさんと、スミス先生に書き送ったシーラカンスのスケッチ

|

南東アフリカの地図

|

一九三八年もおしつまった暮の十二月二二日のことです。

じりじりと照りつける熱帯の太陽に、大漁旗をはためかせて、一そうの漁船が、イースト・ロンドンの港へはいってきました。

やがて、しらせをうけた町の博物館から、若くて美しい女性・ラチマーさんがかけつけてきました。

そして、船に山とつまれたサメのなかから、一・四メートルもある、大きな魚をひきだしました。 |

この魚は、いままでに誰も見たことのない、手や足のようなひれのある魚でした。

ギラギラ光る青いうろこのあいだから、油のような、ねばっこい液がしみだしていました。

船長の話によると、この魚は七〇メートルの深さからとれ、船へひきあげてから、三時間も生きていたということです。

ラチマーさんは、南アフリカのイースト・ロンドンという町にある博物館の女性研究員です。

カメラを持ちあわせていなかったのか、おおいそぎで、その魚をスケッチしたラチマーさんは、いつも魚のことで相談にのってもらっているグラハムスタウんにあるローデス大学のスミス先生に手紙をおくり、返事をまちました。

ところが、スミス先生はなにをしていたのでしょうか、返事は二週間もたってから、ようやくとどきました。

「大切な魚ですから、えらや皮は、できるだけのこしておいてください。頭や顎の骨は、とくに大切です。」

しかし、暑い南アフリカのことです。

その魚を剥製屋にもちこんだあと、数日のあいだは返事をまったのですが、とうとう放っておけなくなって、皮をはいで標本づくりがはじまりました。

ラチマーさんは、せめて内臓やえらだけでも保存したいとつとめたのですが、博物館で許可してもらえなかったのは、残念でなりませんでした。

ローデス大学のスミス先生は、一九三九年の正月休みに、保養先へとどげられたクリスマスカードのあいだから厚い封筒をみつけ、あけてみて、びっくりぎょうてんしました。

なかから出てきたスケッチは、これまで一度も見たことのない、まるでトカゲのような変った魚でした。

「南アフリカの水域には、こんな魚がいるはずがない。いや世界のどの海にも…」

スミス先生は、とりあえずラチマーさんへ返事をおくりましたが、先生の頭のなかには、知っているおりとあらゆる魚の姿が、現れては消え、消えてはまた現れました。

「もしかすると、すでに絶滅したと思っていた大昔の生残りの魚では? いやそんなことはあるまい。

でも、ラチマーさんのスケッチのような魚が、実際にいたとすると…。」

スミス先生は、とうとう、じっとしていられなくなって、二月十五日にイースト・ロンドンにむかって出発しました。

先生はその頃、約五〇キロはなれたニスナの町で保養していましたが、翌日イースト・ロンドンに着くや否や、まっすぐに、ラチマーさんのいる博物館をおとずれました。

スミス先生は、問題の魚の剥製にすいつけられるようにして、熱心に観察しました。

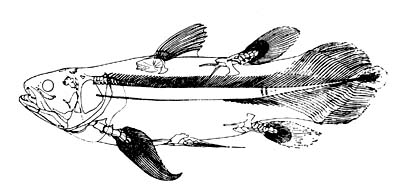

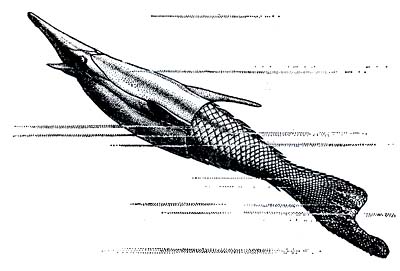

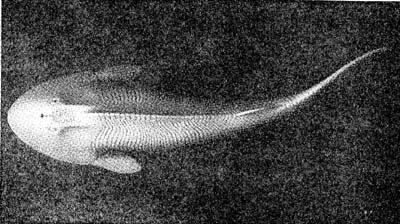

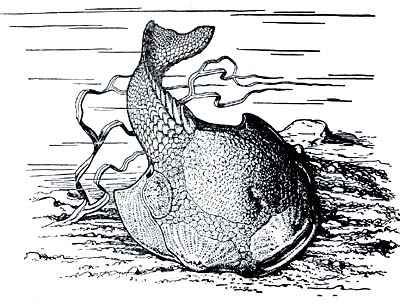

全体にうす黒い緑色をした体は、頑丈なうろこでおおわれています。

顎はたくましく、口には説い歯があります。さらに、特徴のあるひれを、くわしく調べてから

「間違いなく、いままで、死にたえていた、とばかり思っていた総鰭類の仲間のシーラカンスだ。」

と結論をくだしたので、みんなびつくりしてしまいました。

これまでシーラカンスは、化石にだけ知られていました。しかし、どんなに形がよくのこっている化石でも、実際に生きている魚とはくらべものになりません。

ところが、生きているシーラカンスがつかまったというので、人々が驚くのもむりはありません。

まず、一九三九年二月二〇日、シーラカンスのことは、イースト・ロンドンの新聞に写真いりで報道され、これをかわきりに世界各地へ伝わり、大ニュースとなりました。

しかし、戦争はおわったとはいえ、人々は、食べるものにも、着るものにも乏しく、貧しい生活をつづけなければなりませんでした。

南アフリカにすむスミス先生も、毎日の食料を手にいれるのが、せいいっぱいのありさまでした。

それでも、スミス先生の頭のなかは、シーラカンスのことが消えさることはありまぜんでした。

人々は、毎日くるしい生活をつづけましたが、すこしずつ平和がよみがえってきました。

そして、スミス先生のところには、世界の各地から、シーラカンスの問いあわせがくるようになりました。

スミス先生も、シーラカンスの研究がどんなに意義のあることかを、機会あるごとに人々へうったえました。

これにこたえて、南アフリカ連邦でも、海洋探険が計画されたり、あるいは、シーラカンスをつかまえることについて、こまかい計画がたてられたりしました。

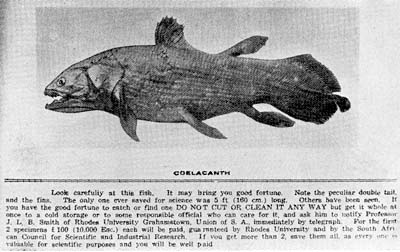

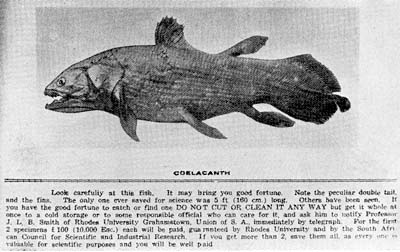

そしてその一つとして、英語。フランス語、ポルトガル語の三つの言葉で書かれた、つぎのような意味のポスターが、シーラカンスの写真いりでつくられました。

ポスターは東南アフリカの沿岸いったいに、またマダガスカル島付近の島々にも、ひろくはりだされました。

この魚をよく見てください。

独特の二重の尾とひれをもっています。

体長は普通一六〇センチぐらいです。

こんな魚を発見した方は、すぐにローデス大学のスミス教授のもとへ電報で知らせてください。

形をかえないでつかまえてくださった方には、最初の一匹に、それぞれ一〇〇ポンド(約一〇万円)の賞金をさしあげます。

|

懸賞金付のシーラカンスのポスター

|

|

その頃としては、相当なお金の賞金がかかったので、漁師たちのあいだでは、たちまち大評判になりました。

海へでて網をおろすもの、釣り糸をたれるもの、漁師たちはやっきになってこの魚をざがしました。

しかし、シーラカンスは、いっこうに捕えられませんでした。

「きっと、いつかは探しだしてみせる。」

スミス先生だけは、こういって、シーラカンスのことを忘れませんでした。

やがて、スミス先生の希望がかなえられる日がきました。

それは、一九五二年一二月二〇日のことで、ラチマーさんが、はじめてシーラカンスをみてから、じつに一四年もたっていました。

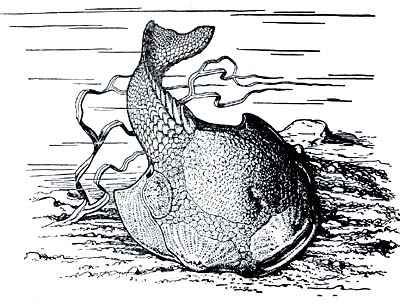

シーラカンスの第二号は、モザソビーク海峡の北のほう、フランス領コモロ諳島のなかのアンジュアンという島の沖あいから捕えられました。

フッサンというその島の漁師の釣針にかかり、一六〇メートルの深海から釣りあげられたのです。

しかし、残念なことに、熱帯の土地を四〇キロももちはこんだり、取扱いを誤ったりしたので、このシーラカンスはかなりくさっていて、満足な状態ではありませんでした。

それでも、まちにまったシーラカンスをまのあたりに見たスミス先生のほおからは、熱い感激の涙が流れました。

そして、スミス先生の手から約束の賞金が感謝の心をこめて支払われました。

ついで、一九五三年九月二四日には、第三のシーラカンスが捕えられました。

同じコロモ諸島の沖あいで、フウマンジ・ハッサニという漁師が、第三号を釣りあげる幸運にめぐまれました。

第三号は、これまでとちがって、すこしの傷もなく新鮮なものでした。

そのうえ、防腐の方法もうまくほどこされていて、すばやくパリーに運ばれました。

そして、一般の人々に陳列されたうえ、専門家の手にまかされました。

大変めずらしかったシーラカンスも、こうしていままでに七〇匹ちかくもとらえられました。

そのうちの一匹は、フランス政府から日本におくられ、私たちも東京郊外の「よみうりランド」へいけば、りっぱな標本をみることができます。

スミス先生はこの魚に、ラチメリア・チャルムネという名をつけました。

最初にスミス先生にシーラカンスの発見を報告したラチマーさんの名と、一番はじめにシーラカンスがとれた、チャルムナ河(沖)の名をとったものです。 |

コモロ諸島の近くで捕えられたシーラカンス第二号とスΞス先生

東京郊外にある「よみうリランド」に陳列してあるシーラカンスの標本

|

世界の大ニュースとなったシーラカンスとは、いったい、どんな魚でしょうか。

しかも、懸賞金までだしてさがしたということは、この魚のどこに、その値うちがあるのでしょうか。

すでに、六〇〇〇万年前に、絶滅したと思われていた魚が現れたことが珍しいからでしょうか。

シーラカンスという魚は、古生代のデボン紀(三億九五〇〇万年前)から石炭紀(三億四五〇〇万年前)の初めに沼や湖で栄えていた、総鰭類という魚の仲間です。

総鰭類は水中で、えら呼吸をするだけでなく、肺で呼吸もしていました。

ところが、この仲間のうちで、一番進化したものが、やがて両生類(カエルやイモリの仲間)となって陸へあがったのです。

ですから、総饋類は、私たちの遠い先祖の魚といえるわけです。

しかし、同じ総鰭類のうちでも、シーラカンスはすこしちがっていました。ほかの仲間たちのように、陸へむかうかわりに、水の生活にいっそうなれ、三畳紀(二億二五〇〇万年前)の末に海がひろがりはじめたとき、沼や湖から海へ移り住んでしまった、といわれています。

シーラカンスの仲間は、こうして、海にすむとともに、ますます魚らしくなっていきました。

最初のころは肺があって、空気も吸ってくらしていたにちがいありません。

しかし、海にすむようになったシーラカンスでは、肺に石炭分がたまってきて、呼吸の役にたたなくなり、浮き袋があるだけの普通の魚に似てきました。

シーラカンスは、大昔から、すっかり魚になりきっていたわけです。

こんなわけで、シーラカンスは、直接ではないけれど、総鰭類のうちでただ一つ今まで生残った魚として、やはり私だちり先祖につながる動物といってもよいでしょう。

三億年以上も子孫が生きながらえてきたシーラカンスは、どんな卵を生むでしょうか。

生きたまま捕えられたシーラカンスからは、なにかの手がかりがつかめるにちがいありません。

しかし、もう何十ぴきもとれているシーラカンスは、ほとんどオスばかりでした。

また何びきかのメスのおなかからとりだした卵も、まだできたての、小さなつぶの卵ばかりでした。

シーラカンスの子供が生まれるばかりの卵は、まだ一つもみつかっていないのです。

「生きている化石」シーラカンスは、まだたくさんのなぞをひそめたまま、海底の深いところでくらしているわけです。

ところで、私たちの先祖は、最初はどんな動物だったのでしょうか。

生きているシーラカンスから手にいれることができなかった答を、今度は化石に求めていくことにしましょう。

しかし、化石を調べるということは、そう簡単な仕事ではありません。

崖をくずし、岩を割って、何日もかかって化石を掘りだすことは、生きている動物をつかまえるよりいずっと骨が折れます。

とくに一所懸命探している目的の化石をみつけだすとなると、宝の山を探すのと、同じスリルと不安がつきものです。

ときには、砂漠や南極まででかけていって、目的の化石をさがさなければならないこともあります。 {

こうして、やっとみつかった化石といえば、骨のかけらのこともあるのですから、知恵をしぼって動物のもとの姿を作りあげなくてはならないのです。

でも、化石だけが、いま住んでいる動物の先祖の本当の姿を教えてくれるのです。

こんなわけで、これからあとにでてくる化石の魚のお話には、まだはっきりわかっていないことがたくさんあります。

そのような謎をとくのは、みなさんのこれからの仕事です。

2 生物のふるさと top

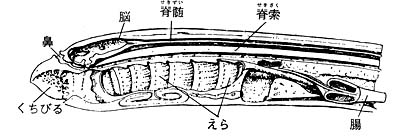

魚をはじめ、カエルの仲間(両生類)・ワニの仲間(ハチュウ類)・とり(鳥類)・けもの(哺乳類)は、みんな背骨をもっている特徴があるので、これらをあわせて、脊椎動物といわれています。そして、この動物たちは、背骨ばかりでなく、そのほかにも、大変よく似たところがあります。 バ

まず、体の前のほうには、しっかり骨でかこまれた脳があります。そして、脳は体のすべてのはたらきを、とりしまっています。それは、ちょうど空港の管制塔のような大切な役をしています。

また胴には、魚と同じように、筋肉のひだがつらなり、脳からのびた神経が、電話線のように隅々までいきわたっています。

さらに頭には、鼻・目・耳があって、太い神経で脳につながっています。

これで脊椎動物は、みな、かしこい動物であることがわかると思います。

そのうえ、前足(むなびれ)と後足(はらびれ)をつかって、うまく体のバランスをとって動きまわるのです。

ところで、こんなすばらしい脊椎動物は、どのようにして生まれてきかのでしょうか。

いろいろな脊椎動物が、突然地球の上に現れてきたはずがありませんね。

ではこれから、L脊椎動物がどこからやってきたのかを、みなさんと一緒に、化石を証拠にして考えてみることにしましょう。

ずつと大昔になると、動物の化石は、なかなかみつかりにくいのです。

しかし、いまから六億年あまり前になると、クラゲやゴカイ、ウミエラ(イソギンチャクの親類)など、骨なしか柔らかい体の動物が住んでいたことがわかっています。

そして、地質学者が、古生代とよんでいる五億七〇〇〇万年前から後の時代になると、ウニや三葉虫などが海の底を歩きまわっていたことが、化石の証拠でわかっています。

そして、やがて魚のうろこらしい化石がみつかってくるのです。

それでは、クラゲやゴカイが、ウニや三葉虫に進化して、それが魚になったのでしょうか。

外からみたところ、三葉虫と古生代の魚とは似ていますが、それは他人の「そら似」というものです。

さて、一九世紀のフランスに、キュビエという学者がいました。

キュビエは、地質時代が新しくなるにつれて、新しい動物のグループの化石が現れてくることをくわしくしらべました。

キュビエは、このことを説明するため

「地球上に、時々天地がひつくりかえるような事件がおこって、古い動物がほろびてしまった。そのたびに、神様が新しい動物のグループをつくった。」

といいはりました。

みなさんは、この言葉をきいて、本当だと思いますか。

動物が進化していくことについては、神様は、ぜんぜん関係ないということは、みなさんなら、よくわかっていることでしょう。

古い動物がほろびたのは、子孫のうちに、いっそう体のしくみのすぐれた動物が現れてきて、古い動物にとってかかったのだ、動物は進化するものだ、と考えるほうが、ずっとわかりやすいと思います。

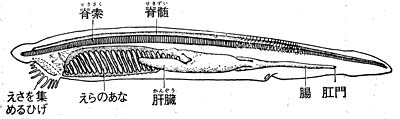

そこでまず、脊椎動物のうちで、体のしくみの一番簡単なヤツメウナギを調べてみましょう。

この魚には、かんじんな背骨が、まだできあかっていません。

そのかわり、背骨にあたるところに脊索と名づけられている、軟骨のような管(棒)をもっています。

このような脊索や背骨は、体をささえています。

そして、早く泳ぐことや、早く運動をすることをたすけているのです。

ヤツメウナギのえらは、魚としては簡単ですが、それは、大昔のヤツメウナギのご先祖様と同じつくりだからです。

ヤツメウナギの先祖は、えらのポンプをヒコヒコさせながら、水に浮かんでいる小さな餌をこして食べていたようです。

ですから、ヤツメウナギはいまでも、弱々しいえらをヒコヒコさせて生きています。

昔々、四億年も前の大昔に住んでいた魚の先祖は、みんな、そのような生活をしていた動物たちばかりだったと思われます。 |

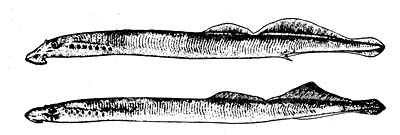

ヤツメウナギ

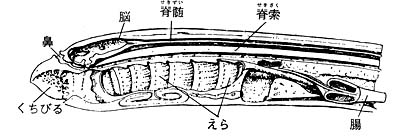

ヤツメウナギの子供の解剖

|

では、こんな動物は、いまではすべて死にたえて、どこにもいないのでしょうか。

みなさんは潮干狩に行ったことがありますか。

潮の香りのただよう磯辺の岩の下には、色とりどりのイソギソチャクやカンザシゴカイが、ぬれた体をかくしています。

そして、海の水につかったところでは、リボンのように開いた触手を動かして、さかんに餌をあつめています。

岩のでこぼこかと思ってよく見ると、それは、カイメンやホヤという動物だったりします。

これらの動物は、陸にいる動物とはひどくちがっていることがわかります。

潮干狩でつかまった動物は、みんな、真水にいれるとすぐ死んでしまいます。

こういう動物は、大昔の海で生まれてから、ずっと海でくらしてきて、しおからい海の水の外で生きられるような体のしかけがまだできていません。

では、脊椎動物は、こういった動物のうち、どれから生まれてきたのでしょうか。

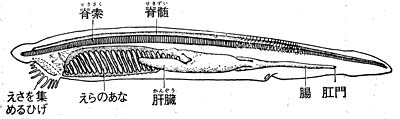

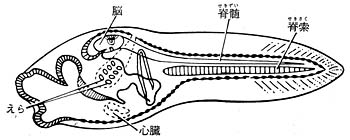

西日本の水のきれいな、浅いしずかな海底には、ナメクジウオという五センチぐらいのすきとおった、かわった動物が住んでいます。

夜になると、ナメクジウオは、海底の泥からぬけだして、泳ぎまわります。

ナメクジウオの胴には、えらあながたくさんならんでいて、ヤツメウナギの子供がするように、水に浮んだ小さな餌を、えらでこして食べています。

ナメクジウオには、長い脊索があびますし、魚のような筋肉もあります。

しかし脳がないし、眼も耳もついていません。

大昔の海で、ナメクジウオは、砂もぐりの選手になりました。 |

ナメクジウオ

ナメクジウフオのからだのつくり

|

しかし魚に進化するまえに、とうとう、そのままのすがたで生残ってしまったのです。

|

ユウレイボヤ

|

ホヤのからだのしくみ

ホヤの子供のからだのつくリ

|

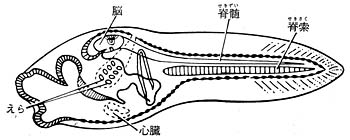

どころで、えらで呼吸しながら、こまかい餌をこすしくみにかけては、ホヤのほうが、はるかにすぐれています。

ホヤは水を吸ってはきだすほかは、ぜんぜん動かないため、動物だといわれてみて、はじめてそれとわかるくらいです。

まして脊椎動物の親戚にはとうていみえません。

ホヤの子供は、小さなオタマジャクシのような形をしています。

そして、ナメクジウオの子供とちがって脳があり、眼も耳もあるし、脊索もある、といったら、みなさんは、さぞびっくりすることでしょう。

ホヤの子供は、生まれてからほんの数日だけ泳ぎまわり、すぐ岩にくっつきます。

それからは、じっとして一生をおわります。

さて、大昔の海には、魚はもちろんいませんでした。では、ナメクジウオはいつ頃からいたのでしょう。

またホヤはいつ頃から現れたのでしょうか。残念ながら、当時のことはあまりよくわかっていません。

しかし、カンブリア紀(五億七〇〇〇万年前)になると、海の世界が、きゅうににぎやかになったことは、前にもお話しました。

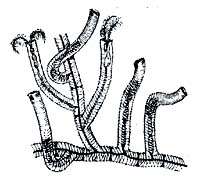

その頃の海には、ホヤによく似た、えらで餌をこしてくらしていた動物が、たくさん栄えるようになりました。

これらのことは、ポーランドでみつかったたくさんの化石からわかっています。

|

半索類の化石のスケッチ

|

殻(から)からとりだした一匹の半索類

|

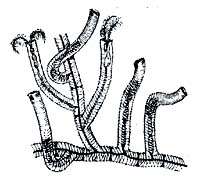

管(くだ)にはいってすんでいるいまの半索類

|

大昔の、こうした動物の生残りは、いまでも深い海の底などにひっそりとくらしています。

こういう動物の一つである、小さな半索類という動物なども、ホヤに似て、岩についたり、海にただよったりして、六億年前も、いまと同じようなくらしをしていたのです。

やがて、こうした動物のなかから、ホヤが生まれてきたし、いまのホヤのように、子供の時代には、オタマジャクシのように泳ぎまわる仲間も生まれてきたのでしょう。

平和がつづいたカンブリア時代の海では、いろいろな新しい動物が生まれてくるのにつごうがよかったと思われます。

そして、こうしたオタマジャクシのうちには、岩にしがみつくまえに、えらで水をこしてえさをとるような、ませた子供もいたし、一生泳ぎまわっている仲間さえ現れたことでしょう。

こうして、ついに脊椎動物が生まれてきたのです。

はたして、脊椎動物は、このようにして生まれてきたのでしょうか。

ほんのすこしでも、化石の証拠はみつからないものでしょうか。

なぞは、しだいにとけてきそうです。

|

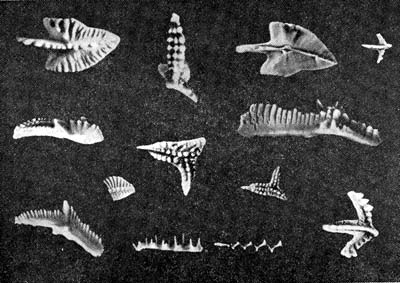

顕微鏡で見たコノドント

|

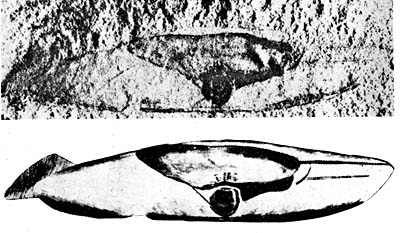

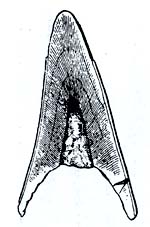

コノドントを体内にもっていた動物の化石(上)とそのスケッチ(下)

|

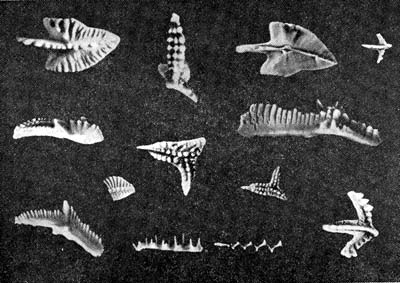

そこでつぎには、すこし変った化石のお話をしましょう。

一八五六年のことですが、古生代の海の底にたまってできた岩石のなかから、長さが一ミリにもならない角のような形をした小さな化石がみつかりました。

この化石は、コノドントとよばれていますが、その正体は、ながいあいだ謎とされてきました。

そのうち研究がす住んで、コノドントが脊椎動物の歯や、サメのうろことよく似たつくりをもっていることがわかってきました。

最近になって、コノドントが、じつはナメクジウオのように泳ぎまわる、六センチばかりの動物のおなかのなかにあるものだ、ということがわかってきました。

この動物のおなかには、ホヤとそっくりの大きな袋があります。

コノドントは、この袋のなかについていて、餌をこしとる道具だったらしいのです。

一九六九年の春、北アメリカのモンタナ州で石灰岩の中からみつかったこの動物の化石は、石炭紀(三億四五〇〇万年前)の浅い海を泳いでいたようです。

コノドントには、図のようにいろいろ形のちがったものがあって、古生代(二億八〇〇〇万年〜五億七〇〇〇万年前)を通じて栄え、時代とともに変っていきました。

しかし、今度みつかった化石は、コノドントのなぞに、やっと手がかりをあたえたにすぎません。

でも驚いたことに、石炭紀の海を泳いでいたこの動物は、ホヤやナメクジウオにはない、赤い血をもっていたのです。

赤い血は元気よく動きまわるために、どうしても必要なのです。

脊椎動物のはじまりは、しずかなカンブリア時代の海の底でぱじまったにちがいありません。

そして泳ぎながら前の方の様子を知り、また餌をみっけたり、敵を見分けられるように、鼻・眼・耳がしだいに発達したのです。

コノドントをもった動物も、ナメクジウオと同じように、進化の道をすすんでいった脊髄動物のあとへ取残されて、いまでは、化石だげを古生代の地層に残しているのです。

3 異甲類(いこうるい)とは

top

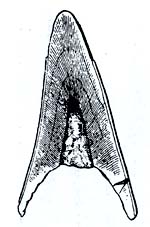

一九世紀の終り頃のことです。ロシアのローホンという学者は、昔の海の砂がたまってできた青黒い岩石――海緑石砂岩――のかけらを調べていました。

そのうちに、わずか一〜二ミリしかない、棘(とげ)のような形の化石をいくつか見つけだしました。

ちょっと見ると歯のようでもあるこの化石を

「たしかに魚のものだ。」

と、ローホン先生の頭のなかにピーンとひらめくものがありました。

ローホン先生は、この化石にパレオーダスという名前をつけましたが、それ以上のことはわからないまま、大切にしまっておきました。

そしていつのまにか、その化石のことは忘れてしまいました。

ところが、それから数十年もたった後のことでした。

パレオーダスと名づけたこの化石が、いままでにみつかったうちで、一番古い魚のうろこの化石だということがわかったのです。 |

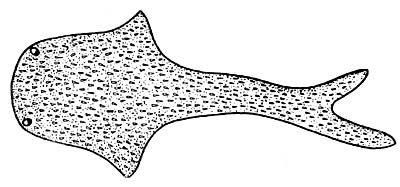

パレオーダスのうろこの

化石を切ったところ

|

|

テローダスに近い甲皮類の仲間

フイボレピスの仝身そろっためずらしい化石

|

一九世紀末にかかれたテローダスの仲間の復元図

テローダスのうろこの化石の復元図

|

| というのは、それがイギリスでみつかっていたテローダスという魚の仲間で、体の長さが一〇センチぐらいの魚のうろことよく似ていることがわかったからです。 |

学者の研究によって、パレオーダスが住んでいたのは、テローダスよりも古い時代で、カンブリア紀(五億七〇〇〇万年前)のつぎの、オルドビス紀(五億年前)の初めだ、ということもわかってきました。

魚の先祖の化石は、浅い海でできた岩石のなかから、まずみつかりました。

しかしテローダスにしても体が柔らかくて、化石ではその全体の形が、ぼーっとしかつかめません。

こんなわけで、最初の魚については、まだほんのすこししかわかっていません。

さいし。の魚についての研究がすすまないわけは、たぶんオルドビス紀(五億年前)の海には、まだ魚の種類も数も少なく、めったに化石にならなかったからでしょう。

ここで、いまひとつべつの例をあげましょう。

パレオーダスのみつかった時代から約五〇〇〇万年もあとの、オルドビス紀の終り頃、北アメリカのコロラド州一帯には、浅い海がひろがっていました。

ここにたまった地層からは、小さい骨の板で頭をおおわれた、アストラスピスという魚の化石がでてきますが、全身がそろった化石は、まだみつかっていません。

しかしこの化石は、もっと後の時代に栄えてくる魚の仲間で、そのトップバッターであったのです。

なお、これまでお話した化石の動物を「魚」とよんでいますが、口のしくみが簡単で、上顎と下顎のくべつのない、口を開いたままの魚でした。

そのため、これらを無顎類(顎のない仲間)とも呼ばれていますし、また、体がよろいのように甲らでおおわれていたため、甲皮類ともよばれています。

また、甲胄魚(かっちゅうぎょ)とよぶ人もあります。

本物の魚とくらべると、まだまだ、おそまつな体のしくみだったわけです。 |

アストラスピスの化石

|

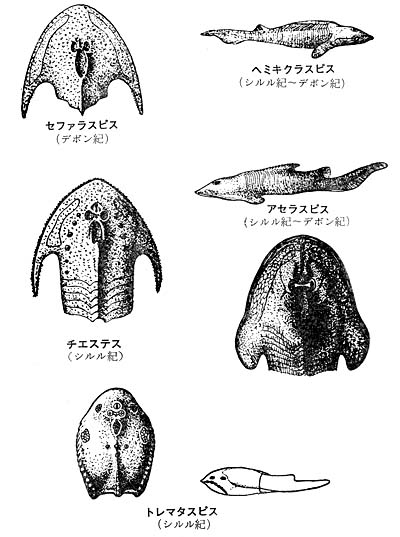

無顯類(甲皮類)は、体のしくみから、つぎのように大きく二つにわけられます。

(1) 異甲類

(2) 頭甲類(セファラスピスの仲間)

まずはじめに、地球の歴史のうえで早くから現れ、その後もながく栄えた異甲類(いこうるい)についてお話しましょう。

異甲類というのは、体がいろいろな形の甲らでおおわれているので、こうよばれているのです。

この仲間の形のととのった最初の化石が、北アメリカでみつかりアストラスピスと名づけられていることは、まえにお話しました。

しかし、時代がすぎてシルル紀(四億三〇〇〇万年前)になると、新しい魚がいろいろ現れてきて、デボン紀(三億九五〇〇万年前)にかけてたくさんの仲間がでてきました。

新しい魚たちは、頭に、いく枚かに分れたしっかりした甲らをかぶっていて、左右のはしに小さい眼がついています。甲らの真ん中にあるのは光を感じる窓です。

こんなふうに、異甲類の仲間はいろいろ変っていて、みんな数えあげたら、水族館に飼ってある魚の種類よりおおくなります。

そこで、ここでは、よく栄えたものだけにかぎってお話することにします。

シアタスピスというのは、最初、つまりシルル紀(四億三〇〇〇万年前)の浅い海で似えた仲間で、五センチぐらいしかありませんでした。

腹が、ちょうどボートの底のようにふくらんでいるため、たぶん、時々尾を振って、海の底からとびあがっては進んだのでしょう。

そして、ヤツメウナギの子供のように、水の底のゴミを食べていたと思われます。

|

異甲類の仲間の系統図(失印は進化の道すじ)

(Halsteadによる)

|

|

化石がたくさんみつかっている異甲類の仲間プテラスピスの復元図

|

ドレパナスピスの復元図

|

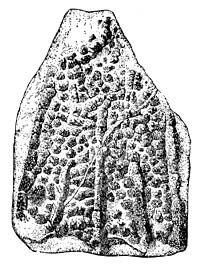

プテラスピスの仲間は、一〇センチぐらいの魚で、デボン紀(三億九五〇〇万年前)になって現れました。

これまでの魚がみんな海にかぎって住んでいたのに、この新しい魚は、海と川のあいだを行ききしたようです。

口のしたに歯のような板がついていることや、シアクスピスにくらべて、ずっと活発に動けそうな体つきから、きっと泳ぎながら、泥の表面にたまったゴミをかきとるげいとうもできたのでしょう。

また、その仲間のドリアスピスは、もっとはやく泳げたようです。ジェット機のようなかっこうをしたこの魚では、口が上側についているので、水面近くに集まっているプランクトンを食べていたにちがいありません。

ドレパナスピスの仲間は重い甲らをかぶり、デボン紀(三億九五〇〇万年前)の川口や、かなり流れのある川の底に住んでいて、水中へ泳ぎまわることは、めったになかったのだろう、と想像されます。

時代がすすむと、いっそう体が重々しくなり、二メートルもある大きな仲間も現れました。

ところで、これまでにお話した魚のすみかをちょっと思いだしてみてください。

もう気がついた人もいると思いますが、魚は時代とともに、海から真水にはいってくるようになりました。

では、なぜ魚は川へはいってきたのでしょうか。

それは、あるときには餌をもとめてきたのでしよう。

またあるときには、卵を生むために、日光のよくとおる浅い場所をさがしてやってきたのだろう、と考えられます。

さて、異甲類の仲間は、たくさんの化石を残して、デボン紀(三億九五〇〇万年前)の終り頃には、いっせいに、姿を消してしまいました。

よく、「虎は死んでも皮をのこす」といいます。美しい虎の毛皮は、猛々しく生きていた虎のすばらしい思い出としてのこるという意味でしょう。

ところが異甲頸は、ほろびた後に、すばらしい贈り物をのこしていました。

古生代の中頃から、いろいろの魚の化石が現れてくるのですが、それがみんな、異甲類から分れてでてきたものらしいのです。

この仲間の特徴のある甲らをくわしくしらべた、イギリス人のハルステッド先生は、異甲類はもっとあとで現れた魚や、もっとすすんだ脊椎動物の先祖にちがいないといっています。

というのは、異甲類のシアタスピス類の甲らの裏がわに残された脳やえらのあとは、もっと進化した魚とそっくりだからです。

4 ステンシオ先生の化石の解剖

top

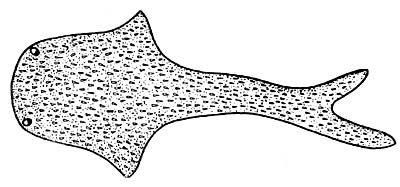

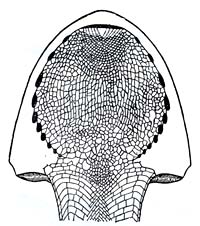

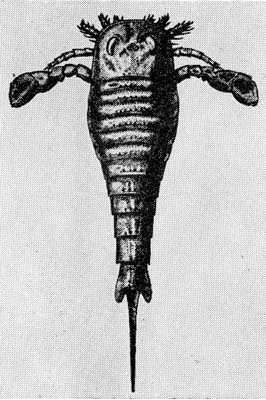

無顎類(甲皮類)のもう一つのグループは、砂に体をうずめてくらしていた、セファラスピスという魚の仲間です。

甲らは頭の上から下までひとつづきになっています。

また、砂にかくれていても、まわりが見えるように、目が真ん中に高くならんでついていて、鼻の穴がたったひとつ、その前にあいています。

また、甲らの真ん中とふちに、へんな板がついています。これは音をきくのに役だったようです。

体をひっくりかえして裏側をみると、えらの穴がずらりとならんで見えます。

シルル紀(四億三〇〇〇万年前)の川口や入江には、胴がずんぐりしていて、ひっくりかえりそうな、トレマタスピスという五センチくらいの魚が住んでいました。

やがて、この小さな魚の子孫に、いろいろかわった魚が生まれてきて、ついに、本物のセファラスピスやその仲間が現れてきました。

この仲間は、いままでお話しした異甲類とちがって、水の底にすわりこみ、水のおもてへ姿をあらわすことはめったにありませんでした。

セファラスピスは長さが三〇センチあまりの魚で、背びれもちゃんとついています。

たてに平たい尾はサメにひげをとらないくらいスマートなものだし、胴もすんなりと長く、魚らしい形をしていました。

ところで、セファラスピスのおなかは、まったいらです。

また、甲らのはしは、ひれのように左右につき出していて、ある仲間は、本物のひれをもつようになりました。

セファラスピスのこういうスタイルは、強い尾で水をうって進むときに、体のバランスをくずさないし、敵がきたとき、すばやくスタートするのに役だったのにちがいありません。

ゆるやかな流れの川口の底が好きだったセファラスピスには、やがて、たくさんの仲間が現れてきましたが、真水にすんだものはありません。

みんな浅い海や川口にいて、ここで、のどかなデボン紀の初めまで栄えました。

しかし、デボン紀の中頃には、なぜか急にほろびてしまいました。

それは、まえにお話した、異甲類の仲間がほろびていったのと、ほとんど同じころです。

それは遠い遠い昔の物語です。

ところで、魚の先祖をしらべようという学者たちにとって、セファラスピスは、大変身近なものなのです。

大昔の魚を研究しているスウェーデンのステンシオ先生は、スピッツベルゲン島やイギリスから手にいれたたくさんのセファスラピスの化石を丹念に解剖し、そのうえ、ハムを切るように化石の魚を輪切りにして調べました。 |

ステンシオ先生

|

|

ヤツメウナギの脳(上)とセファラスピスの脳(下)

|

セファラスピスの脳神経の写真

|

セファラスピスの脳神経のスケッチ

|

そのために、いまではこの魚の厚い甲らはもちろんのこと、脳・神経・血管からえらまで、くわしくわかっています。

はじめてみると、三葉虫の仲間のように見える無顎類が、じつは魚の先祖だということがはっきりわかったのは、こうした化石の解剖学のおかげでした。

セファラスピスのえらや脳から、この魚がヤツメウナギの親類だということが、はっきりしました。

こまかくみると、海や川口の底に住んでいたセファラスピスとヤツメウナギとでは、えらのしくみにちがったところがあります。

しかし、脳のしくみでは、セファラスピスの小脳がとくに大きいことは、ヤツメウナギとそっくりです。

さて、みなさんはつぎの図をみて、なにかと気がつかれたことがあると思います。

セファラスピスの甲らにある、みょうな板に向って、脳から太い神経がつうじていることです。

この板の正体は、学者をおおいになやませましたが、いまでは、音の受信器だとわかっています。

そのわけは、感覚をうけとる太い神経がでていることや、上図左のように、音をうける小脳が大きくふくらんでいるからです。

水の底にいて、あやしい物音をすばやくききわけたセファラスピスは、急いでにげていったことでしょう。

セファラスピスのくわしい研究ができたわけは、体のやわらかい部分――血管や神経など――がうすい骨でおおわれていたことによります。

実際、古生代のセファラスピスも異甲類も骨で身をかためた魚です。

しかし、骨といっても、いまの魚とちがって、体の外側に、よろいのような骨があるだけです。

このよろいは厚いのですが、中はズボンジのように穴だらけで、「骨の先祖(できはじめの骨)」と呼んだほうがあたっているようです。

骨の先祖は、無顎類がはじめて地球上に現れたときにはじまりました。ではどうして、こんなよろいをかぶっていたのでしょうか。

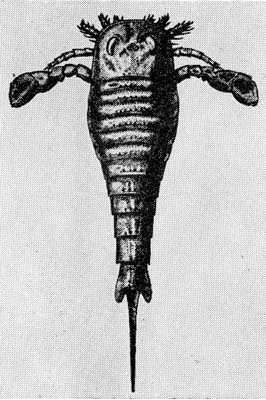

ある人は、その頃、大きなハサミをもってわがもの顔で泳ぎまわっていた、海サソリのような、こわい敵から身を守るためだと考えました。

しかし、スポンジのような穴だらけのしくみでは、よろいとしてはさっぱり役にたちません。

そこで、別の人は、魚の体に不足しがちだった、大切な栄養分の燐酸が、カイメンのようになって、体の中にたくわえられたのが骨のはじまりだと考えました。

この考えかたのほうが、すじがとおっています。

|

おそろしい海サソリ・ユージプテルス

|

5 ヤツメウナギの先祖 top

これまでお話してきたことから、ヤツメウナギが、大昔の魚の子孫だ、ということは、みなさんにわかっていただけたと思います。

私たちは、魚の先祖をたずねてきたのですが、まだ日本ではシルル紀(四億三〇〇〇万年前)やデボン紀(三億九五〇〇万年前)の魚の化石がみつかっていません。

そこでとりあえず、この「生きている化石」の魚・ヤツメウナギを調べてみようと思います。

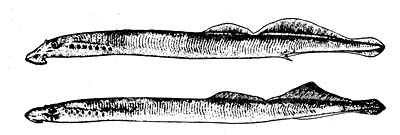

ヤツメウナギは、ちょっとウナギに似ているので、昔かドヤツメウナギと呼ばれているのですが、ウナギとちがって、胸びれも朧びれもありません。

また、本当の眼は体の左右に一つずつ(あわせて二つ)あるだけです。

後につづく七つの目のようにみえるものは、本当はえらあなです。

そのほか、頭のまうえに鼻の穴が一つだけあいています。

口はあけっぱなしで、漏斗の形をし、口の中は一面に歯が生えていますが、これは、ヤツメウナギが魚の肉にくいいるためで、あごの骨はありません。

体のしくみをみれば、ヤツメウナギが普通の魚とちがっていることが、いっそうはっきりします。

背骨のかわりに脊索があることはまえにお話しましたが、かたい骨のところは、ほかにはまったくありません。

頭のうしろには、バスケットのような形の軟骨があって、えらはこのバスケットの間におさまっています。

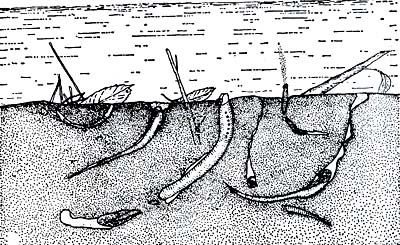

ヤツメウナギは、春早く、海から川へのぼってきます。

寒流の流れる海岸では、四〇センチぐらいの親魚が小川をのぼってきて、砂利の中に一ミリばかりの小さな卵を生みます。

二週間ほどたつと、五〜六ミリしかない小さな子魚がかえります。

やがて泥の底へもぐりこんで、ここで数年をすごします。

この子魚は、獰猛な親魚とちがって、口に歯がないうえに眼もないため、アンモシーテスという、特別の名前をつけられています。

時々、浅い水の底から頭をだして、水の底へ落ちてきた、こまかいえさを吸いとるのです。

やがて一五センチぐらいに生長して、海へくだり、すっかり様子のちがった、肉食のヤツメウナギになるのです。

ところで、大昔にも、こんな肉食の魚が住んでいたのでしょうか。 |

泥にもぐっているアンモシーテス(ヤツメウナギの子供)

|

シルル紀の甲皮類と現在のヤツメウナギの関係を教える魚がいるでしょうか。

ここで、もう一度、古生代のヨーロッパにもどりましょう。

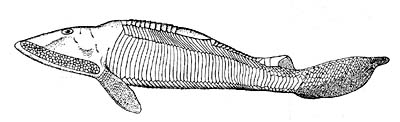

ここではシルル紀(四億三〇〇〇万年前)の初めからデボン紀のおわり(三億九五〇〇万年前)にかけて、欠甲類とよぼれる五センチあまりの魚の化石がでてきます。

そのへんの小川に泳いでいそうな、このスマー卜な欠甲類と呼ばれる魚は、よく見ると鼻の穴が一つしかないし、えらの穴がたくさんあります。

また、胸びれもなく、あごなしであることなどから、じつは無顎類の仲間であることがわかりさす。

しかし、これまでにお話した甲皮類とくらべると、長い背びれをもち、尾びれも大きく、腹の左右には不平翼(ひれ)までついているため、水の中をかなりうまく泳ぎまわることができたにちがいありません。

そのうえ、あごがないといっても、口の下側にはよろいがないため、口が動かせそうです。

口の中にはヤツメウナギに似た、ピストンのような舌がありました。

欠甲類(けっこうるい)の仲間は、もともと、セファラスピスとは近い親類だったようです。

しかし、細いはめ板のような薄い甲らは、時代とともにますます薄くなっていきます。

そのうちでも、シルル紀に現れたヤモイチウスという一五センチくらいの魚は、えら孔の並び方や、えらをおさめている軟骨のバスケットなどがヤツメウナギに似ています。

そのうえ、やがてヤツメウナギのようにまるい形の口をもっている化石までみつかりました。

さて、今まで欠甲類の化石がみつかったのは、すべて深い入江や川口ばかりでした。

そこには、まえにお話したようにセファラスピスの仲間や、海サソリの仲間で四メートルもあったユーリプテルスという動物がたくさん住んでいて、一緒に化石になってでてきます。

ところが、イギリスのシルル紀(四億三〇〇〇万年前)の地層からとれた、この強そうにみえる海サソリ・ユーリプテルスの化石の甲らには、ヤモイチウスが吸いついたきずのあとがいっぱいついていたのです。

これを研究したリッチー先生のいうように、ヤモイチウスはやっぱりヤツメウナギの先祖で、その頃から、ほかの動物に吸いついたり、ついでに肉を噛りとったりしたのかも知れません。 |

欠甲類の一種・ヤモイチウスの復元図

欠甲類の一種・ファリンゴレスピの復元図

|

ヤモイチウスが現れてから、かなりあとになりますが、今度はアメリカのシカゴに近い石炭紀の露天堀の炭鉱から、川口や浅い海にすむいろいろな動物の化石と一緒に、いまのヤツメウナギとそっくりの化石がいくつもみつかりました。

こんなに栄えていた無顎類のうち、なぜ「吸血鬼」だけが、今日まで生残ったのでしようか。

たぶんそれは、ほかの甲皮類がみんなのろまで、川口の底につもったプランクトンなどを食べる動物だったからです。

体のしくみが簡単で、のろまな動物は、やがて後から現れてきた、もっとすばしこい魚に追いたてられて、たちまち滅びてしまった、と思われます。

しかし吸血鬼は、こんな魚にもくいついて生きながらえることができたのでしょう。

top

**************************************** |