|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第六章 遠いとおいヒトの先祖

1 泥にひそんで三億年 top

|

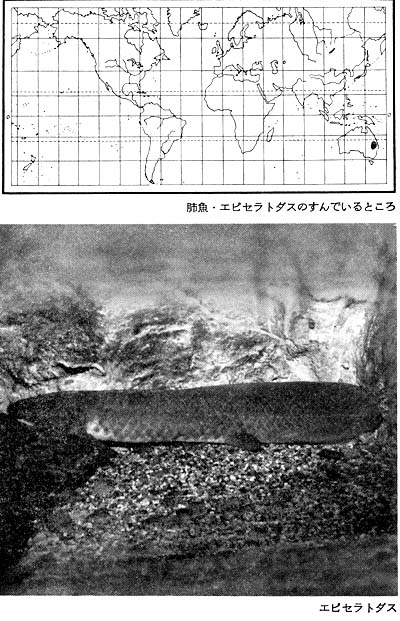

エピセラトダスの肺

|

エピセラトダスの胸びれ

|

水のなかでくらしている魚にとって、えらやひれは、何より大切な道具です。

ところが、うすくて水切りのよい胸びれをピラピラと動かして泳ぐ普通の魚とちがって、エピセラトダスという魚は、厚ぼったい木の葉のような胸びれをノロノロ動かして、水底をはうように泳いでいます。

木の葉のようなひれには、まんなかに軸のあるかわった軟骨があります。

オーストラリアの沼にすんでいるエビセラトダスは、水がよごれてくると、時々水のおもてに浮きあがってきて空気を吸います。

えらと肺との両方をもっているエビセラトダスは、えらで水にとけこんでいる酸素をとるだけではたりなくて、肺で空気中の酸素もすうのです。 |

このように、エビセラトダスには肺があるため、水のなかの酸素がすくなくなっても、死ぬことはありません。

そのためエピセラトダスの仲間は、肺魚とよばれています。

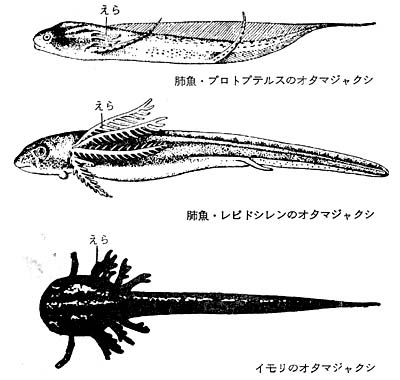

肺魚の仲間には、エビセラトダスのほかに、アフリカの沼にすむプロトプテルスや、南アメリカの沼にすむレピドシレンがあります。

この二つの肺魚は、えらがちいさいため、空気をすえないようにしておくとすぐに死んでしまいます。

そのかわり、空気を吸うので、水がよごれてしまっても平気です。

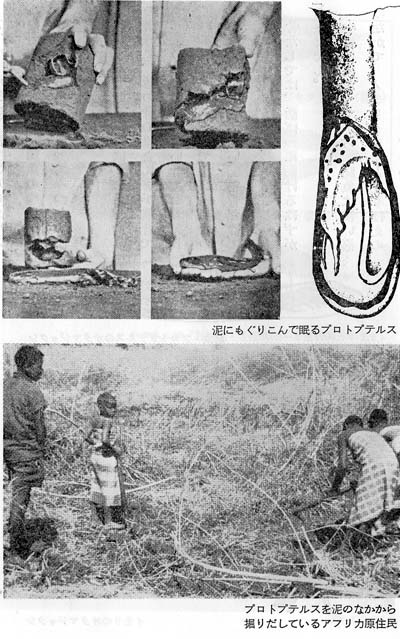

レピドシレンやプロトプテルスのすんでいる地方では、毎年、長い間、雨かふらず、沼が干上ってしまう季節がおとずれます。

こういう季節が近づくと、レピドシレンやプロトプテルスは、底の泥に深い穴をほってもぐりこみます。

沼がかわくと、自分の体をねばっこい液でつつんで、眠ってしまうのです。

肺魚のくらしかたは、沼にすんでいるイモリのような両生類に似ています。

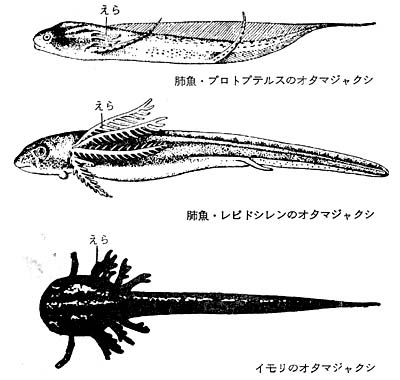

そういえば、肺魚のこどもの時代は、オタマジャクシのような形をしていて、イモリやカIルの生まれたばかりのオタマジャクシとそっくりです。

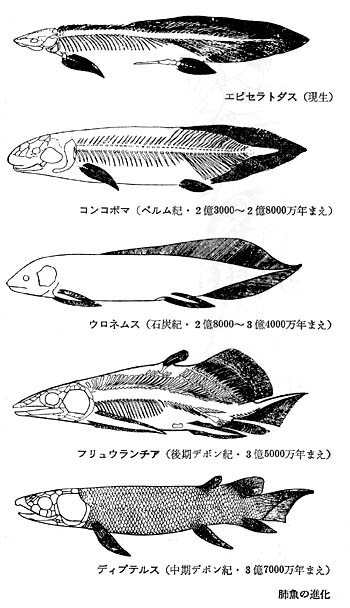

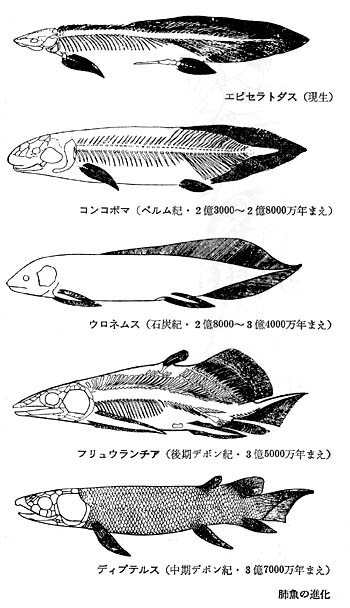

では、肺魚は、いつこの世界に現れたのでしょうか。

いまみるような肺魚の仲間が現れたのは、古生代のおわりから中生代のはじめ(二億八〇〇〇万年前から二億二五〇〇万年前まで)にさかのぼります。

北アメリカでは、古生代の終り頃の沼地のあとから、肺魚のつくった泥のパイプが化石となってみつかっています。

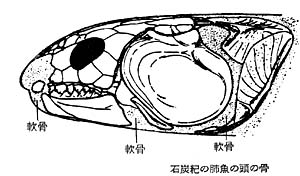

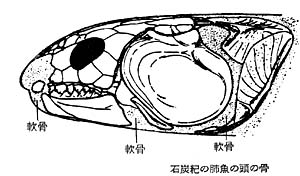

いますんでいる肺魚は、まるでサメのように、体の骨のほとんどが軟骨です。

頭の外側が、かたい骨でおおわれているエピセラトダスでも、頭の中のほうの骨は、先祖代々、軟骨だけでできていました。

骨なしでは、活発に動けるはずがありません。

中生代になってから、肺魚は浅い沼のなかで、ノラリクラリと変りばえのしないくらしをして、やっと生きのびてきたようです。 |

|

|

その証拠に、はじめ全世界中にひろがっていた肺魚も、すんでいる土地がだんだんせまくなっていきました。

また、古生代にすんでいた肺魚は、いま生きている子孫とくらべて、ずっとたくさんの骨をもつていました。

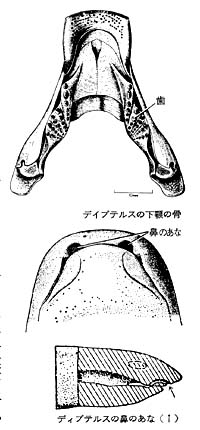

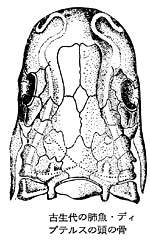

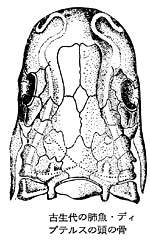

とくに一番の先祖にあたるディプテルヌては、頭の上にこまかい骨がならんでいて、体つきもずっと魚らしいものでした。

では、ディプテルスがデビューしたのは、どんなところだったのでしょう。

ディプテルスがいたデボン紀は、まえにもお話したように、陸上にはまだ植物がすくなく、すぐに乾ききって、沼の水は酸素が減ったり、干上がってしまうことが多かったのです。

肺魚がはじめて栄えたのが、こんなにすみにくい沼地だったとすれば、空気を直接すう魚が栄えたのも、当然といっていいでしょう。

こういうところでは、すばやく泳ぎまわるよりも、泥の底にひそんでいる貝などを食べて生きのびることが、大切だったのでしょう。

肺魚の体つきは、デボン紀の沼にピッタリだったので、ますますこの生き方にはまりこんでしまいました。

同じような沼地があるかぎり、肺魚はこのくらしかたをつづけることができたのです。 |

|

|

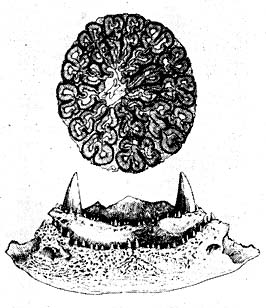

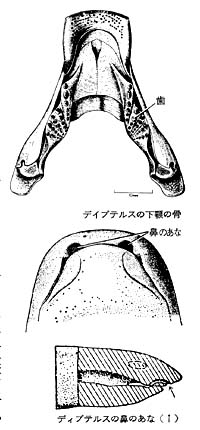

その証拠に、大昔と同じように、泥の中にひそんでいるえさを、先祖とそっくりの妙な形の歯でくだいて食べています。

そして、とうとう三億年もたってしまった今も、あいかわらず、この生活にはまりこんで生きつづけているのです。

ところで、鼻から空気をすったり、肺をもっている肺魚は、陸にあかって進化していった動物の先祖でしょうか。

よくみると、肺魚の鼻はまえのページの図のように、くちびるにできた通路で、両生類とはちがっていることがはっきりしました。

そのうえ、最初の肺魚だったディプテルスをみると、ひれの骨や頭の骨のならびかたは、古い時代にいた両生類のそれとはかけはなれています。

残念ながら、最初に現れた時代から、肺魚は、私たちの先祖とはずっとちがった、進化の脇道にそれた魚にすぎなかったのです。

2 泥沼をのがれて top

これまでに、私たちはながい魚の歴史をみてきたので、たくさんの魚たちと親しくなりました。

きっと皆さんも、最初の魚・ケイロレピスが、デボン紀(三億四五〇〇万年前)にあらわれてから、いままでに魚がどんなに変ってきたかを思いだしていることでしょう。

しかし、スズキやマクロのような魚が、どんなにすぐれているといっても、やはり魚の世界だけのことで、オリンピックのような進化のレースでは、哺乳類のような陸にすむ脊椎動物に、おおきく追いこされてしまいました。

陸にすむ脊椎動物と魚とのわかれみちは、脊椎動物の先祖が、陸へあがってきたときにはじまります。

いま、陸にすんでいる動物のうちで、魚に一番近いのは、カエルやイモリのような両生類です。

両生類は、卵といい、オタマジャクシといい、水の中のくらしから、すっかりはなれてしまうことができないからです。

それでは、進化のコースをあと一歩進めば、両生類になれるような魚はいないでしょうか。

そんな魚がみつかれば、私たちの進化の物語は、ずっとわかりやすくなるでしょう。

このまえ、皆さんに、肺魚のたどつた道をくわしくお話しました。

肺魚は、ちよっとみたところでは、両生類に似ていますが、しかし、テストの結果は落第でした。

私たちのさがしている「青い鳥」は、いますんでいる動物の仲間にはみつからないようです。

私たちは、どうやら化石を調べるほかなさそうです。

最初の肺魚の化石が、古生代のデボン紀からみつかることは、まえにお話しました。

しかし、かわいた気候のデボン紀の沼には、肺魚のように空気をすう魚が、たくさんすんでいました。

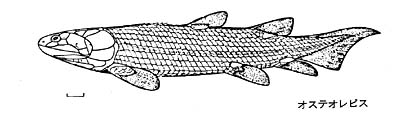

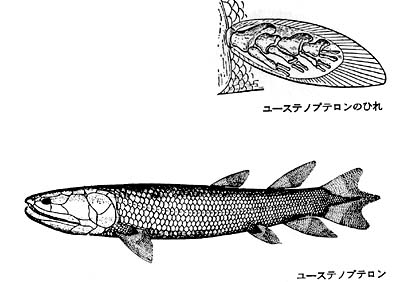

デボン紀の沼で、オステオレピスの仲間は肺魚の先祖と一緒にすんでいたのですが、水底にすむ貝などを食べていた肺魚とちかって、この仲間は鋭い歯でほかの魚を食べていたようです。 デボン紀にすんでいたオステオレピスの仲間は、はじめのうちは、体の骨にまだ軟骨のところがありました。

しかし、この時代のおわりごろになると、沼のくらしにいっそう適した仲間が現れ、ユーステノプテロンという、六〇センチぐらいの魚では、鋭い歯がよく発達するほか、背骨の骨の中心まで、かたい骨にかわりました。

この魚は、しっかりした骨組みとひれのおかげで、きっと岸辺まではいだしたにちがいありません。

ところで、ユーステノプテロンが陸にあがってきて、そのまま両生類になってしまったのでしょうか。

進化の歴史では、動物はそうやすやすとは変りません。

世界のいろいろな地方で、デボン紀から石炭紀(三億四五〇〇万年前)にすんでいた古い型の魚が調べられました。

そして、沼の奥にすんでいる仲間のほかにも、この本のはじめにでてきた、シーラカンスの仲間や、肺魚の先祖に似たポロプチキウスのような、いろいろの総鰭類がいたことなどがわかってきました。

|

|

|

しかし、「青い鳥」をさがしてきた私たちの夢は、ついにかなえられました。

はじめて陸にあがった両生類の先祖の化石が、グリーンランドのデボン紀の末にできた沼の堆積物からみつかったのです。

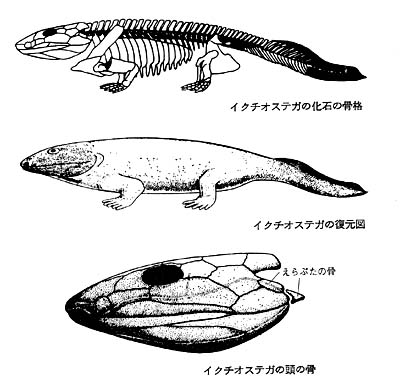

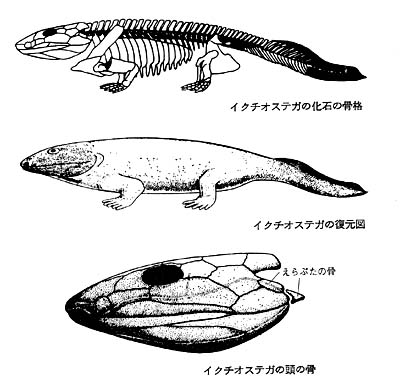

一メートルほどあるこの動物は、イクチオステガと名づけられました。

はじめて陸を歩いたイクチオステガとは、どんな動物だったのでしょうか。

化石の骨は、ばらばらになってでてくるのが普通です。 |

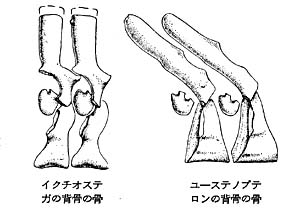

一つ一つの骨をみていると、この動物の足の骨や背骨の首の形は、総鰭類とそっくりです。

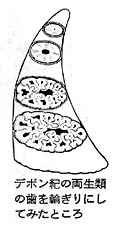

それに、とがった歯をとりだして磨いてみると、まえのページの図のように、総鰭類と区別するのがむずかしいぐらいです。

頭の骨たけは、かなりちがいます。総鰭類のように魚ではありませんから、こちらには、えらぶたがありません――

いや、両生類のはずのイクチオステガにも、えらぶたの骨が、一部だけ残っているではありませんか!

では、イクチオステガは、魚でしょうか。

イクチオステガの総鰭類との一番大きなちがいは、四つめ足が、めだって大きく、丈夫になっていること、しかも背骨の骨の組みたてかたが、図のようにしっかりできていることです。

そこで、沼にすんでいた総饋類だけをえらんで、一番古いオステオレピスから順に頭の骨をならべてみると、頭の形が長くなっていったことがわかります。

これは、鼻や耳がだんだん大きくなったためで、あとのものほど、匂いや音に敏感になったことがわかります。

では、オステオレピスの仲間は、なににひかれて陸へあがってきたのでしょうか。

デボン紀がおわりに近づくにつれ、気候がいっそうきびしくなり、沼が干上がるようなことがくりかえされたにちがいありません。

肺のはたらきがすぐれていて、肉食する仲間がますます栄え、干上がっていく沼にとじこめられた魚などを食いあらしていきました。

しかし、気候がいっそう乾いたときには、沼のまわりをはいまわっていたユーステノプテロンのような魚まで、干上がっていく沼に逃げこんだまま、どうすることもできず、死をまつよりほかありませんでした。

しかし、歩きまわることができたイクチオステガなら、遠くの水をかぎつけて、ひくい丘をこえて移動できたことでしょう。

そこで、干上がっていく沼と運命をともにしないですんだのです。

こうして、魚のなかから、新しい動物(両生類)が現れたのです。

そして、たちまち数をふやし、体も大きくなって、古い総鰭類(そうきるい)を追いこしてしまったにちがいありません。

かわいた時代がおわり、石炭紀(三億四五〇〇万年前)にはいるころ、沼や湖には、もう総鰭類の姿はみられませんでした。

このようにして、私たちヒトの体をピントささえている背骨(脊柱=せきちゅう)も、自由にうごく手足も、そしてさわやかな空気を吸う肺も、そのもとをさぐっていくと、ついに、魚の仲間の総鰭類にいきつきます。

総鰭類こそは、私たち人間の遠いとおい、しかも尊い先祖だった、ということができると思います。

top

**************************************** |