|

****************************************

Index 概要 鑑真 ザビエル 鈴木大拙 賀川豊彦

|

第一章 鑑真(伝道につくした人々1)

さまざまな苦難のすえ日本にわたり、戒と律を説き、仏教の正しい

ありかたを示し、奈良時代の文化全般に深く貢献した唐の名僧。

|

|

1 六十九のお寺と世界一の仏像

top

この坊さんの顔をよく見てもらいたい。電車の中などで、口をあけて眠りこけている顔とは全く違う。

彼はキリッと口を結んでいる。まことに意味ありげだ。

明らかに眠っているのではない。

こんなふうに、目を閉じたままの顔を見ると、どういうものか、大抵の人が気にする。

――なぜ、目を閉じているんだろう。悲しいことにでもぶつかったのではないか。それとも、考えごとでもしているのかな………――

などといろいろな想像をめぐらせたくなる。そして、つい、

――ただ貫録をつけるために、無理しているだけかもしれないぞ。

目をあけたら案外、つまらない顔なのじゃないかな………――

そんな余計なことまで考えてしまうことがよくある。

ところで、この坊さんは目をつぶっているのではなく、目がつぶれてしまっているのである。

しかし彼の目は六十三才の夏まではちゃんとあいていた。一体、どうしてつぶれてしまったのであろうか。

私たちは目を閉じれば、何も見ることができない。本を読むことも、テレビを見ることもできない。

それどころか、両親の顔も、友だちの姿も見られない。

視力を失うということは、手や足を失うよりもはるかに困ることではなかろうか。 隣の家にいくのさえ思うままにはならない。

いや、自分の家のなかで体を動かすのにもさしつかえる。

ところが、この坊さんはめくらになってしまったのに、はるばる唐(とう=七世紀の初めから十世紀の初めまでの中国のよび名)から日本へやってきたのである。

いつ、どうやって、そして何をしにきたのであろうか。 |

鑑真和上像(がんじんわじょうぞう)

|

|

大仏殿

|

奈良の大仏

|

皆さんがよくご存じの、奈良の大仏ができあがったのは、彼が日本へくる一年前(七五二年)のことであった。

苦難と冒険に満ちた彼の生涯を語るまえに、まず、その頃の日本がどんな状態にあったのかを、一通りのべてみようと思う。

奈良の大仏の落成記念式が行なわれたのは いまから約千二百年前の四月、よく晴れた春の日のことであった。

ついに世界で一番大きな仏像ができあがったのだ。

高さは座っているままで十六・二一メートルもあるといわれる。

もしもこの大仏が立ちあかって歩けば、奈良から東京まで七時間でいく計算になるという。

しかし、体重が三百八十トンほどもあるのだから、完全に舗装された国道でも足がめりこんでしまって、とても歩くわけにはいかないことになる。

この大仏を入れた大仏殿(東大寺金堂)がまたものすごく大きい、世界一の木造建築物で、体積が東京の丸ビルの六倍にあたるものであった。

今日の大仏殿は建てなおされたものであり、当時の建物よりも間口が三十メートルも小さく、建坪も半分になってしまっているのである。

さて、落成式の当日は聖武(しょうむ)上皇、光明(こうめい)皇太后、孝謙(こうけん)天皇を迎え、一万人の坊さんが大仏のまえに、目もはるかに居ならんだ。

たくさんの五色の旗が春の空にひるがえる。

お経を読むおごそかな声がひびきわたり、美しい音楽がかなでられた。

儀式が終わると余興にうつったが、これがまた盛大をきわめた。

広い境内のいたるところに舞合がもうけられて、そこで中国風、インド風、日本風のおどりや音楽が、きらびやかにくりひろげられたのである。

見物にきた豪族や役人、姫君や女官なども、あざやかな色彩の衣服をまとっていたので、境内はまるで花園のように美しかった。

この式典には、農民その他の一般の人は参加させてもらえなかった。

彼らは はるかに遠くから大仏殿の屋根をながめていただけにすぎない。

その服装がすさまじい、境内に集まった人々とは逆に彼らは雑巾(ぞうきん)のようなボロきれしか身につけていなかった。

あおによし奈良の都は咲く花の 匂うがごとくいまさかりなり

(奈良の都は、花が咲きほこっているように、いま、まっさかりです。という意味。) |

とうたわれるほどに都はさかえていても、その栄光に浴するのは特定の人たちだけで、一般の農民たちは食うや食わずの生活をしていたのである。

彼らは重い税をおさめるほかに、一年のうち六十日も百日も、天皇や貴族たちの仕事に駆り出された。

また武器も食料も自分もちで、戦争にでかけなければならなかった。

この超特大の大仏をつくるためにも、農民たちがどのくらい苦しんだかわからない。

何しろ、計画が立てられてからできあがるまでに、十年以上の年月がかかっているのである。

次々とこの工事にかりだされた農民たちは誰もが死ぬほどつらいめにあわされた。

少しでもなまけようものなら、警備の役人のむちがとんでくる。

「こらっ、何をグズグズしておるか!」

疲れて動けなくなった背中にも、ピシッピシッとべビの尾のような革がくいこんでくる。

材木や石をはこぶ者も、大きな炉で銅をとかす者も、頬はこけ目はくぼんで、幽霊のようになってしまった。

それでも、文句をいうわけにはいかない。

どんなに無理な、つらい仕事にでも、ひとたび命令を受ければ、あやつり人形のようにでかけていかなければならなかった。

なぜか、天皇の権力が絶大で、日本国じゅうがガッシリと押え付けられてしまっていたからである。

日本の国が、天皇を中心とする統一された中央集権国家となったのは、天武天皇(六七三〜六八六年)の時代で、この大仏の落成はそれから約八十年後にあたる。

この頃、天皇家はもっとも強大な支配力をもつようになっていた。

と『万葉集』などに歌われているように、天皇は「生き神さま」としてあがめたてまつられるほど、絶対的なものであるとされていたのである。

だから、天皇のお気に入りの家来になれば、思いのままの生活をすることができた。

御民(みたみ)われ生けるしるしあり天地(あめつち)の さかゆる時にあえらく思えば

(天皇の家来の私は、シミジミと生きがいがあると思います。天地も栄えるこの天平の時代に、生まれあわせたことを考えますと、という意味。) |

当時の貴族がつくったこの歌を、現代語にかえていえば、

「僕、とっても幸福だなあ。この世のなかは天国みたいだ。」となるであろう。

しかし、こんな気持ちになれだのは、ごく少数の特定の人間だけで、一般の農民たちは、

「ああ、僕らはなんて不幸なんだろう。この世の中は地獄みたいだ。」

と、いつもみんなでなげいていたのである。

つまりその頃の天皇や貴族などの文化生活は、多くの農民の血と汗によって支えられていたのだといえるのである。

こんな時代に、たまたま伝染病が流行したり、大地震や飢饉がつづいて起ったので、農民はいよいよ生活に困り、苦しみのどん底に落ちてしまった。

これを見た聖武天皇は自分の政治がよくなかったことを深く反省し、

「世のなかのわざわいを取りのぞき、人々を不幸や苦しみから救うために、日本全国六十九か所にお寺を建てて、一生懸命お経を読むように………。」

という命令を下した。

これらのお寺は国分寺、国分尼寺といわれる寺々で、今日もなお日本の各地方に昔の跡をとどめている。

東京にも中央線に「国分寺」という駅があることをご存じであろう。

このようにして、六十九ものお寺をいっぺんに建てたのは、坊さんに地方の政治を監督させることによって、国家をいっそうよく統一するためでもあった。

そして、全国の国分寺の中心になる寺は奈良の東大寺で、大仏はその東大寺のなかにつくられたのである。 |

奈良の東大寺の鐘楼

|

さて、天皇が仏教を深く信仰して、たくさんのお寺やけたはずれの仏像をつくりはじめたために、農民たちはいままでの不安や苦しみから救われるどころか、いっそう大変な苦労をさせられることになってしまった。

トップの写真にある鑑真という坊さんが、はるばる唐から海を越えてやってきたのは、日本の社会がこんな状態にあったときなのである。

2 命をかけて怒濤(どとう)の海へ

top

聖武天皇の天平五年(大仏落成の十九年前にあたる)、二人の若い坊さんが、突然、隆尊(りゅうそん)というえらい坊さんのところへよびだされた。

「よくきてくれた。今日はおりいって話がある。わしの願いをぜひ聞いてもらいたい。」

隆尊といえば、その頃の仏教界の第一人者で、天皇家からも、多くの人々からも、すぐれた人格者として深く尊敬されていた名僧である。

二人の若い坊さんはすっかり緊張してしまった。日頃はそばへも近よれないほど格がちかうのだ。

「すでに知っているであろうが、本年は第九回めの遣唐使が送られることになっている。

大使も副使も、もはや決定しておる。総員百石八十余名の者が近いうちに海をわたって唐へでかけていく。」

――それが自分たちになんの関係があるのだろう……――

若い二人の坊さんには隆尊がなぜ遣唐使の話を始めたのが見当がつかなかった。

「わが国では、聖徳太子さま以来、このように船を大陸に送り、先進国の文化を吸収することに努めている。

かつて大陸から伝わってきた仏教は、精神的にも実際的にも政治の支えとなり、今日ではわが国は目ざましい勢いで発展しつつあるが、まだまだとても充分とはいえない。 |

遣唐使の船(東征伝絵巻より)

|

重い税金の悩みや不当な労働に苦しんでいる農民が、全国にはどれほどたくさんいることか。

彼らは次々とおしつけられる苦しい労働や、一方的に払わされる重い税金からのがれるために、家族も畑もすてて、続々と姿をくらますようになった。

泥棒になる者もいれば、貴族の奴隷になる者もいる。

しかし一番多いのは、自分で頭をそって、我々と同じ僧になる者だ。

彼らの多くが僧になりたがるのは、仏の教えを信ずるからではない。

僧になりさえすれば、我々と同様に税金や強制労働を免除してもらえるからだ。」

隆尊の口調はおだやかではあったが、その一語一語には聞く者の心に強くうつたえる熱がこもっていた。

「こんなことが全国的に起きるのは、政治が悪いからにほかならない。

だからといって、これは政治家だけにまかせておける問題ではない。

農民が土地からドンドンはなれてしまうと、やがて食料が不足するようになるし、国家のために必要な工事も、人手不足でできなくなる。

それだけではないところに問題がある。

いまのような勢いで、お経も読めなければ、衣の着かたも知らない者がかってに僧になるようなことがつづけば、やがては僧と浮浪者との区別がつかなくなってしまう。

わしが心配する点はここにあるのだ。

この問題は政治家にまかせておくわけにはいかん。

我々仏教徒が、自らの力で解決しなければならない。」

ここまで聞いて、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)という二人の若い坊さんは、

――遣唐使の船に乗って唐ヘいき、唐からすぐれた坊さんをつれてきて、この問題を解決してもらおうというのだな………――と思った。

「君たちもよく知っているように、それでなくとも、いまの仏教界は乱れている。

僧や尼でありながら、近ごろはろくに修行も勉強もしない者が多い。なげかわしいかぎりだ。

僧になり尼になるということは、仏の弟子になることを意味する。

仏の弟子になった者は、仏によってきめられた戒律(かいりつ)を守らなければいけない。」

戒律とは、仏教できめられている道徳上の徳目や修行上の規則である。

皆さんの学校にも、それぞれいろいろな規則があると思う。

上ばきで運動場にでてはいけない。

図書館では大声で話をしてはいけない。

弁当は昼の休み時間以外には食べてはいけない。 |

このほか、その学校の特殊事情に応じた規則がたくさんあるにちがいない。そしてそれらの規則は、

皆さんが自発的に守るべきもの、たとえば、図書館における大声の禁止。

学校できめられているから、不服ではあっても守らなくてはならないもの、たとえば、弁当は昼の休み時間以外には食べてはいけない。 |

の二種類に大きく分けられる。

皆さんは、AならAという学校の生徒となった以上は いやでもこのいずれの規則も守らなければならない。

なぜならば、学校は一つの整然とした団体であ町団体生活においては個人のかって気ままは許されないからである。

もしもそれを許していれば、団体のなかはいつもワイワイガヤガヤになってしまう。

このことは、坊さんの集団生活についてもそのままあてはまる。

いってみれば、坊さんとは仏教学校の生徒にほかならない。

そして戒律のうちの戒(かい)とは、坊さんが自発的に守るべき徳目であり、律(りつ)とは坊さんになった以上は嫌でも守らなければならない規則である。

坊さんがこの戒と律を守らなければ、生徒が学校の規則を守らない場合と同じく、団体はワイワイガヤガヤになり、やがては一つの団体としての意味がなくなってしまう。

隆尊(りゅうそん)の心配はここにあったのである。

「いまの日本の仏教界に一番必要なのは、僧や尼に戒律を正しくさずけ、これをシッカリ守らせることである。

ところが困ったことに、日本ではまだ。正式の戒律にもとづく生活が行なわれていない。

僧や尼になるために必要とされる正式の儀式や手続きも、僧や尼になってから守るべき規則も、無視されている場合がきわめて多い。

だからかってに僧になる者もいればかってに僧をやめてしまうような者も続出するのだ。

また僧として寺で暮らしていても、守るべき戒律がハッキリしていないから、ツイツイ誰もがだらしない生活をするようになってしまう。

これでは釈尊(お釈迦さま)にたいしても、世の人々にたいしても、まことに申しわけがない。」 |

――そういえば………――と、二人の若い坊さんは自分たちが僧になったときのことを思いうかべた。

確かにキチンとした儀式も行なわれなかったし、手続きもきわめて簡単なものでしかなかった。

――私たちも、そして隆尊さまでさえも、正式には仏の弟子としての資格がないのかもしれない。

一日も早く、僧の身分や資格をハッキリきめて、僧としての生活の規則を明らかにしなければ、大変なことになる。

仏教界が乱れるだけではなく、日本の社会全体に大混乱が生じるおそれがあるぞ――

「そこで、わしは君たちに頼みたい。

今度の遣唐使の船に乗って唐へわたり、戒律を専門に研究し、僧として完全な生活をしている人をさがして、わが国へつれてきてもらいたいのだ。」

「しかし天皇がそれをお許しになるでしょうか。」 |

お釈迦さま

|

「もちろんだ。わしはすでに聖武天皇のお許しをいただいておる。どうだろう、いってくれないであろうか。

わしの見るところでは、君たち二人がこの役には一番ふさわしいのだが………。」

こういわれて、栄叡(ようえい)のほうはすぐ承諾した。しかし、普照(ふしょう)のほうはチョッと迷った。

「私たちが、そういう名僧をさがしあてることができたとしても、日本へきてもらえるものでしょうか。」

「確かにその心配はある。

えらい僧であればあるほど、唐の人々も自分の国にいてもらいたいと思うであろう。

それに、海を渡るのには大きな危険がともなう。だから、この役をはたすのは大変にむずかしい。

しかし、このつぎの遣唐使がむかえにいくまでには、十五、六年の歳月がある。

その間に君たちが力を合わせれば、キッとこの役をはたせるにちがいない。ぜひたのむ。」

こうまでいわれては、普照(ふしょう)も承諾せざるをえない。

「よくわかりました。命をかけてやってみます。」

いまでは中国へいくぐらいのことはなんでもない。

まさに隣りの国であり、飛行機に乗ればひとまたぎである。

しかし、その頃では決死の大事業であった。船は小さいし、性能も悪い。

正確な海図もなければ、もちろん、気象予報もない。

しかも、沿岸一帯には海賊がたくさんいて、いつおそってくるかわからなかったのだから、唐への航海は危険きわまりなかった。

それらをすべて覚悟の上で、二人の青年僧は遣唐使の船に乗りくみ、天平五年(七三三)の四月末日、怒濤の海に船出していった。

3 それでは私がいく top

遣唐使の船が大陸の蘇州(そしゅう)海岸に着いた時は、すでに八月になっていた。

当時のもっともすぐれた船でさえ、東シナ海を横断するのに三か月以上も波にもまれたわけである。

海賊にはおそわれなかったが、大波にゆられ、暴風雨に見舞われて、一行の苦しみはなみ大抵のものではなかった。

それでも、ぶじに唐の土を踏むことができたのだから、まことに幸運であったといえるのである。

さっそく、二人の青年僧は遣唐使にしたがって唐の都、洛陽(らくよう)にいき、そこでお寺の一室をあたえてもらって、ひとまず会話と戒律の勉強を始めた。

いうまでもなく、唐の言葉ができなくては話にならないし、戒律についてあらかじめ相当程度の知識をたくわえておかなければ、頼むときに相手を納得させるようなことがいえないからである。

大きな役目をはたそうとする場合には、それだけ充分な準備が必要とされるのだ。

隆尊が見こんだとおり、この二人のやることには間違いがなかった。

ところで、遣唐使の一行は一年ほど滞在して、使命をはたしたのち、二人の青年僧を残して日本へ向かって船出していった。 |

ふたりの青年僧と鑑真が日本へたどりつくまでの足どり

|

しかし、帰国の航海はくるときのようなわけにはいかなかった。

四艘(そう)の船のうち一艘は行方不明になり、他の二艘も、あるいは南海に漂着したり、あるいは遠く流されて乗組員が土人に殺されるなど、日本に置くまでにはさんたんたる苦労をしなければならなかった。

東シナ海のような小さな海をわたるのに、三年も四年もの歳月がかかったのである。

このあいだに、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)の二人は会話と戒律の勉強を進め、戒律の名僧をさがしはじめていた。

勉強の揚所は唐の第一の都、長安(ちょうあん)に変えた。

長安は仏教の中心地であり、有名な坊さんがたくさん集まっていたのであるが、これこそと思える戒律専門の名僧にはゆきあえないうちに、月日は三年、五年、八年と過ぎ去っていった。

やがて、この二人が唐へわだってきてから九年め(七四一年)をかぞえたとき、ある僧から、

「私の師は鑑真(がんじん)といい、唐の国第一の戒律僧です。師にお目にかかって、相談してみたらどうでしょうか。」

といわれた。

「私どもは、かねがねあなたのお師匠さまの名前は聞いております。

しかし、鑑真和上(律宗では徳の高い僧を和上(わじょう)とよぶ)ほどの名僧が日本まで足をはこんでくださるでしょうか。」

「もちろん、鑑真和上を日本へおつれするのはむずかしいでしょう。

すでに年もとっておいでだし、それは不可能だと思います。

けれども、あなた方がお願いをしにいけば、師は弟子のなかから、信頼できる人を選びだしてくれるにちがいありません。

ぜひ頼みにいってごらんなさい。私が一緒にいって、紹介してさしあげましょう。」

こうして、栄叡と普照はその僧に案内されて、揚州(ようしゅう)の大明寺に、戒律第一の名僧、鑑真を訪れることになった。

「訪れる」といっても、地図を見ればおわかりになるように、長安と揚州とははるかに遠くへだたっている。

しかも、乗り物の便は悪い。

彼らは冬の初めに長安を出発して、歩いて汴州(べんしゅう)までいき、そこから船に乗って大運河を下った。

水の流れは牛の歩みのようにおそい。

やがて花が咲き、花が散って、揚州に着いたのは、翌年(七四二年)の十月のなかばを過ぎたころであった。

つまり、鑑真に会うためには、一年近い旅行をしなければならなかったわけである。

さて、大明寺の一室で、はじめて鑑真に会った時、栄叡と普照は、思わず胸を高鳴らせた。 |

栄叡と普照(右はしのふたり)は鑑真のもとをおとずれてお願いした。

(東征伝絵巻より)

|

――ついに、私たちがさがし求めていた名僧にめぐり会うことができたぞ。

私たちが唐へきてから、今年でちょうど十年めになる。この間に、ずいぶんたくさんの僧にお目にかかった。

しかし、いま目の前に見る鑑真和上ほどの人には一度も会ったことがない。

はるばるたずねてきたかいがあった。

これほどの人が推薦してくれるお弟子さんならば、けっして間違いはあるまい。

十年来の私たちの使命が、やつと果せる時がきたぞ――

この二人が鑑真に会った七四二年という年は、奈良の大仏の落成式の十一年前にあたる。

鑑真は五十四才であり、多くの弟子や一般の人々の尊敬を一身に集めていた。

キリッとしまった口元にも、鋭い大きな眼ざしにも、意志心強さがハッキリと現れていた。

それに、いかにも骨組みが太い。そのガッチリした体格が、会う人々を圧倒してしまう。

栄叡と普照は案内してくれた僧に紹介してもらうと、自分たちが唐へきた目的をくわしく報告しはじめた。

鑑真のうしろには三十数人の僧がひかえている。誰もせきばらい一つしない。

うす暗い静かな室のかかに、二人の日本僧の声だけが熱っぽくひびく。

「わが国には聖徳太子という方がいましたが、太子は 『二百年後には仏教は大いに盛んになるであろう』と予言しました。

その二百年めが、ちょうど今年にあたるのです。

いまの日本では天皇も皇后も皇太子も、ことのほか仏の教えを深く信じ、教えをひろめるためには全力をつくしています。 しかし、戒律の専門家がいないために、日本の仏教界は大変危険な状態におかれております。

どうかお力を貸してください。

さきほどもくわしく申し上げましたように、正しい戒律が日本ではまだ行なわれていないのです。」

「私は、日本が仏教とはきわめて縁の深し国であるということはがねがね聞いている。

いま、あなたがたの話を聞いて、日本という国の国柄(くにがら)がいっそうよくわかったように思う。」

鑑真の声は意外に低い。低いが、ずっしりとした重みがあった。

彼はおもむろに、うしろにひかえている弟子たちのほうをふり向いた。

「おまえたちも、この日本僧の話をよく聞いたであろう。日本では戒律をなによりも必要としている。

この一座の者のうちで、だれか日本へ渡る者はいないか。」

そこにならぶ三十数人の弟子は鑑真の弟子のなかでももっともすぐれた僧たちである。

栄叡と普照は、すぐにも数人の弟子が名乗りでてくれると思った。が、誰も口を開かない。

重苦しい沈黙が続く。

広い部屋のなかを、つめたい秋風がときおりソヨとふきぬける。やがて、一人の僧が師のまえに進みでてきた。

「日本へいくのには、広い広い海をわたらなければなりません。

大変に危険で、よほど幸運でないかぎり、ぷじにはいかれぬと聞いております。

そんな危険をおかしてでかけていくよりは、このままこの地にとどまって、師の導きを受けていたいと存じます。」

鑑真は何もいわなかった。

――これだけ僧がいながら、「われこそ」という者は一人もいないのか………――

彼は待った。沈黙が弟子たちの肌に針のようにっきささる。心が暗闇のうちにグングンひきこまれていく。

ついに鑑真が口を開いた。

「戒律を日本に正しく伝えることは、釈尊の教えを守り、その精神をひろめることにほかならない。

たとえ海を渡ることがどんなに危険であるうとも、そのためには命を惜しむべきではない。

おまえたちのうちにでかけていく者がいないのであれば、私がいく。私がいくことにしよう。」

師の口からこういわれてしまっては、弟子たちはもう何もいえない。

三十余人の僧はいずれも深く頭をさげてしまった。栄叡と普照はよろこぶというよりもおどろいた。

弟子たちのうちから進んで申出る者がいなかったために、思いもよらない結果になってしまったのだ。

4 「仏像を見て心に感動し――」

top

鑑真が揚州に生まれたのは、六八八年のことで、日本における大化の改新の四十三年後にあたる。

揚州は江北(こうほく)大運河の南の終点にあって、いまの大阪のようなにぎやかな町であった。

彼の祖先には、頭のよさと雄弁なことで知られた人がおり、その人は大臣もつとめたほどの人物であったという。

彼の両親に関しては名前さえも不明で、どんな社会的地位にあったのかもわからない。

ただ父親については、仏教の修行ご研究をするために、熱心にお寺にかよっていた人であったとだけは伝えられている。

父親がそのような人であったとすれば、鑑真は幼少時代から、仏教的な雰囲気にはなじんでいいににちがいない。

子供はほかのだれよりも、両親の影響を一番強く受けるものである。

すぐれた人物のおいたちを調べてみると、大抵は両親か、または両親のうちのどちらかがすぐれている。

おしゃべりで、嘘つきの母親に育てられた子供は、やはり、おしゃべりで、嘘つきの人間になりやすい。 |

鑑真の生まれた揚州古運河風景

|

金もうけや地位や名誉の事ばかり考えている父親に育てられれば、子供にもその考えが影響する場合が多い。

こんなことをいうと、読者の皆さんのうちには、

「僕は頭が悪くて、勉強が嫌いだ。これは親のせいなんだ。僕の責任ではない。」

「お母さんは私のことを、お行儀が悪くていくじなしだっていうけれど、そんな子供をつくったのはお母さんじゃないの。

いけないのはお母さんだわ。」

などと思う人かいるかもしれない。これは明らかに屁(へ)理屈だ。

というのは、人間には環境とたたかって、自分で人生の道を切りひらいていく力が与えられているからである。

水は低い方向へかならず流れていく。球体を斜面におけばかならず下ヘころがり落ちる。

しかし、人間は水や球体のような物質とは全くちがうのだ。

「親のせいたんだ。」

「いけないのはお母さんだわ。」

こんなふうに、悪いことはなんでも親になすりつけてしまうのは、自分を水や球体のような物質と同一視することにほかならない。

そんな少年、少女にかぎって、

「みんなが僕をバカにする。」

「誰も私のことなんか考えてくれない。」などと、文句をいう。

しかし、自分で自分を水や球体のようにしか考えていない者が、ほかの人にバカにされたり、相手にされないのは当然である。それでは、

「周囲の人々から、信頼され、親しまれ、大切にされるような人間になるのには、一体どうすればよいのか。」

大抵の少年、少女が十四、五才になると、こういう問題をそれぞれ心のすみにいだくようになる。

真剣にいつも考える者もいれば、時々考えてはすぐに忘れてしまう者もいる。

しかし、ともあれ、誰も心が考えはじめる。皆さんもよくご存じの、

という言葉は、ただ単に、

「十五才のときに、勉強をするつもりになった。」というような簡単な意味のものではない。

「よりよく生きるためにはどうすればよいのか。人間らしい人間になりたい。

自分の人格をもっとみがくために、人間として歩むべき道をシッカリ学ぼう。」

こういう深く広い意味あいを多分にもっているのである。おそらくは皆さんも、いまや、

――自分は何になって、どんなふうに生きれば一番よいのか――

を、真剣に考えることがあるうかと思う。少なくとも、時々はふと、

――これでいいのかしら………、いや、こんなことではいけない――

などと反省することがあるにちがいない。人間は成長していく道すじにおいては、誰でも迷う。

誰でも悩む。鑑真七十二才になり、十三才になるにつれて、しだいに自分の生きかたについて迷ったり、反省したりするようになった。

やがて、彼が十四才になったときのことである。

ある日のこと、鑑真は父親につれられて、大雲寺というお寺にいった。

大雲寺とは父親が日頃、熱心にかよって修行をしているお寺である。

本堂の壇の上には立派な仏像が置かねていた。

少年鑑真はその仏像のまえで、父親とともにていねいに礼拝した。

仏像には近よりがたい気品がある。しかし、やさしく微笑みかけてくる。

じつと見つめていると、話しかげてきてくれるような気持ちにさそわれる。鑑真の心は大きくゆれ動いた。

――こういう仏さまのそばに、いつもいたい――

そんな気持ちが起ったかと思うと、たちまち感動の波にさらわれていく。

魔法にかけられたように、心が明暗のうちをはてしなくさまよう。

やがて、自分が無限に小さくなって、仏像のうちにスーッと吸いこまれる。

父親がそばにいることも意識しなければ、自分自身をも意識しない。

ただ目のまえの仏像だけが、大地いっぱいにひろがる。

皆さんのうちにも、こんな体験をしたことのある人がキッといると思う。

高い山にでも登って、目のまえに美しい景色が開けたとき、皆さんは足の痛みも、嫌いな友だちの顔も忘れて、景色の美しさのなかに溶けこんでしまう。

おなかがすいたことも感じない。自分がいま、景色を見ているのだという意識もない。

日頃の自分自身を全く忘れ、全く離れて、ものもいえなくなる。

「きれいだなあ、何てきれいなんだろう。」

などといえるのは、しばらくたってからのことだ。

感動の大波は誰の心のうちにも起こりうる。

しかし、自分の人生に疑問をもったり、反省して悩んでいるような場合に起こる感動は、特に深く大きい。

十四才の鑑真は仏像を見つめているうちに感動の大波にゆられて、

――よしっ、出家しよう――と決心した。

出家するというのは坊さんになるということである。これはなみ大抵のことではない。

出家とは、読んで字のごとく、「家を出石こと」である。

現代の日本では、父親が坊さんだから、その跡をついで坊さんになるということがよくある。

こういう場合と、鑑真の場合とは全くわけがちがう。

鑑真のお父さんは仏教の修行や研究はしていたけれども、坊さんではなかったのだ。

したがって、鑑真が坊さんになるためには文宇どおり家を出なければならなかったのである。

わずか十四才ぐらいの少年が、

――両親とも、親戚縁者ともわかれて、坊さんになろう―― |

鑑真は14才で出家した。

(右方中程、中央、左方中程の子供が鑑真。東征伝絵巻より)

|

という決心をするのには、仏像を見て感動する以前に、何かよほど大きな心の問題があったにちがいない。

もしもそうでなければ、お父さんから毎日のように仏教の話を聞かされたり、または、お父さんの熱心な修行ぶりを見て、子供心にも、

――仏さまの教えとはすばらしいものだ。僕もお父さんと同じように、仏さまの教えを勉強しよう――

と思っていたのではあるまいか。

しかし残念ながら、この点に関する資料は一つもないので、くわしいことは全くわからない。

「仏像を見て心に感動し………」

信頼できる昔の本(たとえば『唐大和上東征伝』)には ただこれだけしか書かれていないのである。

十四才といえば、いまこの本を読んでおいでになる読者の皆さんと、ほぼ同じくらいの年令であろう。

ご自分の今日までの経験や感動を思い起こして、この短い言葉から少年鑑真の気持ちについて、大いにアレコレと想像をめぐらせていただきたい。

5 ひそかに旅立つ top

鑑真は自分の決心をお父さんに伝えた。普通のお父さんだったら、

「何も坊主なんかになることはない。

うちは家柄もいいんだし、おまえも頭がよくて、勉強に熱心な子だ。

家にいて学校にかよいなさい。出世はできるし、その方が楽ではないか。」

とでもいうところだが、鑑真のお父さんは

「それはよいことだ。おまえの望むようにするがよい。」といって許してくれた。

父親の理解をえて、鑑真は希望どおりに出家し(実際に出家したのは十六才のときであったともいかれる)、大雲寺に住むことになった。ここで厳しい修行をした後、

十八才、 大雲寺を去って、道岸という僧について律学(りつがく)の勉強をはじめた。

二十才、 洛陽へいき、さらに長安へいった。

二十一才、長安のお寺に住んで、すぐれた僧の導きを受けながら、いろいろなお経や戒律の研究に専念しはじめた。

二十六才、はじめて講座に上がって、律に関する講義をした。

こうして、栄叡と普照が遣唐使の船に乗って唐に着いた年(七三三年、鑑真四十五才)には、鑑真は律宗の第一人者として、律に関する講義をかぞえきれないほど行ない、すでに四万人以上の人を導いていたのである。 |

律に関する講義をする鑑真。(東征伝絵巻より)

|

まえにものべたように、鑑真が二人の日本人の訪問を受けたのは、遣唐使の船が唐に着いた年からかぞえて十年め(鑑真五十五才)のことである。

それまでの鑑真の人生には、特に私たちの興味をそそるような大事件は何も起こっていない。ところが、

「おまえたちのうちに日本へでかけていく者がいないのなら、私がいく。私がいくことにしよう。」

この決心が彼の人生を、ガラリと変えることになったのである。

七四三年の三月、いよいよ出発の準備がととのった。

鑑真は五十五才、彼にしたがう者は主だった弟子や二人の日本僧など二十数名である。

彼らは順風を待った。その当時の船は、風向きがよくなければ船出できなかったのである。

弟子たちの心のうちでは、希望と不安が複雑に入りまじった。

――はたして、ぶじに日本へ渡ることができるであろうか。

ぶじに日本の土を踏むことができたら、師の指導の元に仏の教えを大いにひろめよう。早く順風が吹きだせばよいが………――

困ったことに、順風が吹きだすまえに、大陸の沿岸一帯に海賊が現れてあばれはじめた。

そのために一切の航行が全く絶えてしまい、鑑真の一行は出航を見合わせなければならなくなってしまった。

こうして二か月ほどの月日を、なすこともなく過ごしているうちに、思いもよらないような大事件が突然、起った。

一行のうちの道抗という僧が、

「我々がいま日本へいこうとするのは、戒律を伝えるためである。

師の鑑真和上をはじめとして、一緒にいこうとしている人は、みな徳(とく)が高く、行ないがキチンとしている人ばかりだ。

ところが、一人だけ素行(そこう)も悪く、学問の実力もとぼしい者がいる。

それはあの如海(にょかい)だ。如海のような者は、一緒につれていくべきではないと思う。」

といいだしたのである。

如海という坊さんは、そんなことをいわれても仕方のないような、いいかげんかところのある坊さんであった。

しかし、つまらない人間ほど、自分の欠点を指摘されるとすぐ頭にくる。

如海はカッとなって、州の役人のところへ訴(うつた)えでた。

「道抗(どうこう)という坊主が、いま仲間と一緒に船をつくって、海賊になろうとしています。 いまのうちに彼を捕まえてしまわないと、大変なことになると思います。」

役人はただちに出動した。その結果、捕えられたのは道抗だけではなかった。

日頃、道抗と親しくしていた二人の日本僧も捕えられて暗い牢屋にぶちこまれてしまった。 それでも幸いなことに、わざわいは籃真の身まではおよばなかった。 |

如海は、州の役人のところへうったえでた。(東征伝絵巻より)

|

しかし、如海のいうことが全くのでからめとわかって、事件がかたづくまでには四か月もかかってしまった。

こうして、鑑真の第一回めの日本行きは、無残な失敗のうちに終ったのである。

が、鑑真の心はこんなことでは少しもゆるがなかった。

栄叡と普照が牢屋からでてすぐに鑑真を訪れたとき、彼はいつもの静かな口調で、

「心配することはない。私の気持ちは少しも変ってはいないのだ。

何とかして日本へいく方法を考えて、かならず望みをとげようと思っている。」

そういって、ただちに、再び海を渡る準備をはじめた。

やがて、その年の十二月、鑑真は準備をととのえて、月夜の晩に揚州を出航した。

今度は彼がお金をだして大きな軍船を買い入れ、水夫を十八人もやとったのである。

したがう弟子たちは栄叡、普照を入れて十七人、このほかに芸術家や職人を同行させたので、総員は百八十五名という大人数になってしまった。

船には人間だけではなく、お経や仏具もたくさん乗せ、順風に送られて一路、日本へ向かいはじめた。

ところが、狼濤浦(ろうこううら)まできたとき、きゅうに悪風が吹きはじめ、波が高くなってきた。

「いそいで、船を海岸につなげ、この風がおさまるまで待つんだ。」

船長の命令で水夫たちは船を海岸につないだが、大波がドカン、ドカンと船腹にぶっかってくる。 たちまち船はこわされて、水がドンドンはいってきてしまった。

やむをえず一か月かけて、船を修理して再出発したが、再び波が高くなり、ついに船体はいくつかに割れ、船に積みこんだものはことごとく波にさらわれてしまった。

幸いにして、百八十五名の乗員は荒磯に打ち上げられ、命を失った者は一人もいなかった。 |

船は狼溝浦で難破してしまった。(東征伝絵巻より)

|

遭難後五日めに、一同は唐の政府の船に救助されたが、それは揚州を出発してから四十日めのことであった。

鑑真と十七人の僧たちは政府の船で明州にはこばれ、阿育王(あいくおう)寺という有名なお寺に収容された。

私たちならば、こんなふうに大きな失敗が三度もつづけば、大抵はあきらめてしまう。

しかし、鑑真はけっしてあきらめなかった。

彼はこの二度、三度とつづいた失敗の翌年の秋、再び渡航の準備をするために、三十余人の一団をひきいで福州へ向かってひそかに旅立った。

3節の地図でおわかりになるように、阿育王寺のある明(みん)州から福州まではるかに遠い。

しかも鑑真はすでに五十七才である。

乗り物は何もないのだから、よほど強い気力と体力がそなわっていないかぎり、こんな大旅行は思いもおよぶまい。

さらに彼の場合、特別に大変なのは、ひそかに旅行しなければならなかったことである。

なぜか。この点については、皆さんも一緒に考えてみていただきたい。

たとえば、皆さんの学校に、きわめて優秀な先生がいるとする。 |

鑑真の一行は、雪の野山をこえて福州へすすんだ。

(東征伝絵巻より)

|

その先生か外国の学校から招かれて、外国において教育に一生を捧げるようなことになった場合、皆さんはその先生の外国行きをよろこべるであろうか。

すぐれた先生であればあるほど、皆さんは自分かちの学校にいつまでもいてもらいたいと思うにちがいない。

しかも、その先生の外国旅行には大きな危険がともなうとすれば、皆さんはいっそう、

「先生、そんな遠くへいってしまわないで、僕たちのそばにいてください。」といいたくなるであろう。

その先生が外国へいくことが、世界の青少年の教育に大変役立つことがわかっていても、それでも、皆さんはひきとめたい気持ちになるのではあるまいか。

そういう気持ちを、鑑真の弟子や崇拝者にあてはめていただけば、彼がひそかに旅立たねばならなかったわけが、おのずからおわかりになると思う。

鑑真は弟子にとってばかりでなく、唐の仏教界全体にとってもがけがえのない人物であった。だから、

――何とかして、いかせたくないものだ――と思う人がたくさんいたのである。

また唐の政治家のうちにも、鑑真の日本行きを重要文化財の国外流出のように考えて、

――けっして渡航させるべきではない――という意見をもつ人が少なからずいた。

こういう状況のもとで旅を続けるのは容易なことではない。

しかし、鑑真はいったん決心したからには、一歩も退こうとはしなかった。

彼は三十数人の若者をしたがえて、野を越え、山を越えた。谷をわたり、嶺を歩んだ。

雪が降りしきって、目をあけていられないような日でも、鑑真に一歩一歩、苦難の道を力強く歩みつづけていった。

6 めくらになっても top

鑑真の一行はやがて天台山(てんだいさん)を過ぎ、禅林寺(ぜんりんじ)というお寺にとまった。

その翌日の早朝のことである。まさに出発しようとしていたとき、

「お待ちください。しばらくお待ちください。このなかに、鑑真和上どのがおられるはず。ただちにお目にかかりたい。」

大勢の役人が禅林寺をグルッととりまいて、面会を求めてきた。

弟子たちは「しまった」と思ったが、もうどうすることもできない。

「鑑真は私ですが何かご用でしょうか。」

三十数人の一団のなかから、ひときわ大きな人物が堂々と名乗りでてきた。

「あなたは日本へ渡る計画を立てているとのことですが、事実でしょうか。」

「事実です。」

「そのことで、あなたの弟子の霊裕(れいゆう)という僧から政府にうったえがでているのです。

日本へいくのは危険だから、わが国にとどまっていてもらいたいというのです。

霊裕氏の意見についてはほかの大勢の僧も賛成で、あなたの日本行きを反対する運動が起こり、政府もその運動を支持することになったのです。

政府から命令がでましたので、あなたをここで見のがすわけにはいきません。我々と一緒に揚州へおもどりください。」

霊裕という僧は、鑑真の弟子のうちでも、もっともすぐれた者の一人であり、彼は最初から鑑真の日本行きには反対しつづけていた人物であった。

かつて、鑑真か二人の日本僧の話を聞いて、

「それでは、私がいくことにしよう。」

といったときに、もしも霊裕がその場に居合わせていたならば、

「それはいけません。もしも師に日本へいかれてしまったら、私たち弟子ばかりか、唐の仏教界も、進行べき道を見失ってしまいます。どうか思いとどまってください。唐の国全体が師を必要としているのです。」

と、こんなふうに、断固として反対の意見をのべたことであろう。

しかし、霊裕はその頃すでに鑑真のもとをはなれて、揚子江の北部で大活躍をしていたのである。

彼はけっして悪い坊さんだったのではない。それどころか、名僧として広く知られるほど、すぐれた坊さんであった。

しかし、ともかくこの霊裕のうったえによって、鑑真の一行は揚州につれもどされてしまった。

「鑑真さまがお帰りになられたぞ。」

「ごぶじでなによりだ。いま、鑑真さまに日本へいかれてしまったのでは、この唐の国は灯が消えたようになってしまう。」

「よかった。よかった。待っていたお弟子さんたちも、さぞかし喜んでおいでだろう。」

坊さんたちはもとより、町の人々までが、大喜びであった。

毎日のように、大勢の人が入れかわりたちかわりプレゼントを持って挨拶にくる。

しかし、鑑真は生まれ故郷に帰ってきたことをけっして喜んではいなかった。

失敗を三度も四度も重ねたが彼の心は少しも変わってはいなかったのである。 |

鑑真が揚州に帰ると、人々は喜んで挨拶に来た。

(東征伝絵巻より)

|

七四八年(鑑真六十才)、この事件も忘れられたころ、鑑真は二人の日本僧に、

「すでに三年以上の月日が過ぎている。今度こそ目的を達しようではないか。」

と語って、再びひそかに渡航の準備をはじめた。

鑑真のこの不動の決意には、おどろくほかはない。

私たちならば、三度も四度もうまくいかなければ、とても、さらにもう一度やる気にはなれないだろう。

大仕事をやりとげる人のえらさは三度や四度の失敗ではビクともしかいところにあるといえよう。

準備に約三か月をついやし、六月二十七日の夜、鑑真のほか六十七名の者は、遣唐使の船の半分にもたりない船に乗って、揚子江を下りはじめた。

しかし、今度も海へでるころから風向きが悪くなり、波が高くなって、船は二か月以上も海上にただよい、ついには南へ南へと流されて、海南島に漂着してしまった。

鑑真は何もいわなかった。

ほかの者たちはガッカリしてしまったが、鑑真もガッカリしているのか。

それとも、いよいよ強い決意をかためているのか。

彼の顔つきや態度からは全く推しはかることができなかった。

彼は海南島に滞在している間に、弟子や島の人々を指揮して仏殿を作り始めた。

必要なこと以外は何もいわない。

先頭に立って、黙々と工事を進めてい一体、師はこれからどうなさるおつもりなのだろう………――

弟子たちが鑑真の心の中をいろいろと思いめぐらしているあいだにも、工事はとどこおりなく進み、一年あまりで仏殿は見事にできあがった。

その後も彼は島の主要な都市をまわって、仏殿をつくったり、律の講義などをして、つねに積極的に活動しつづけた。

失敗がかさなったからといって、無気力になってしまうようなことは、少しもなかったのである。

やがて、この島に漂着した翌年(七四九年)、鑑真は弟子だちとともに、久しぶりに大陸にもどった。

幸いにして全員ぶじに大陸の土を踏むことができたのであるが、まもなく栄叡(ようえい)が高熱を発して死んでしまった。 これまでの苦労がつもった結果であるといえよう。

ついに彼は、日本の国から託された使命を達成しえないままに、異国の土に化してしまったのである。

普照(ふしょう)は泣いた。鑑真も泣いた。

涙で目が流れでてしまうほど嘆き悲しんだ。

不幸はこれだけではすまなかった。翌年(七五〇年)の夏、鑑真の目がつぶれてしまったのである。

難破したときに海水が目にはいったためであるともいわれるが、私は、苦難の連続による衰弱と疲労のほうに大きな原因があると思う。すでに鑑真は六十二才になり、しかもめくらになってしまった。

栄叡とは死にわかれ、愛する弟子のなかにも、病にたおれたり、渡航の意欲を失ってしまった者がいる。 |

栄叡が高熱を発して死んでしまった。

(東征伝絵巻より)

|

また、彼の日本行きについては賛成する者よりも、反対する者のほうが多い。

まさに八方ふさがりの状態にひとしい。それでも鑑真は決心を変えなかった。

七五三年の十月、すでに前年の夏に唐にきていた第十回の遣唐使の帰国船に、鑑真は揚州から二十四人の同行者とともに乗りこんだ。

六回めの試みである。第一回めの年からは十年あまりの月日が流れている。

一行はそれぞれ四艘の船にわかれて乗った。

鑑真が用意した仏像や仏具や、たくさんのお経の本は第二船と第三船とに積みこまれた。

鑑真たちが乗りこむのも、荷物を積みこむのも、闇夜に万事こっそりとやらなければならなかった。

いわば日本の外交官が、国際的使節としてでかけていった外国で、その国からの不法出国希望者の便宜をはかるようなことだったからである。

もし、唐の政府に知られるようなことがあれば、船出を禁止されるだけではなく、日本と唐のあいだの国際的重大問題に発展するおそれが多分にあった。

しかし、すべてがうまくいった。四艘の遣唐使船は巡風に帆を上げて、はるかなる日本を目ざして航行しはじめた。

空は晴れていたし、波も静かだったから、船は順調に進んだが、ぶじに沖縄に着いたのは、

遣唐使が乗っていた第一船

鑑真が乗っていた第二船

普照が乗っていた第三船

この三艘だけで、第四船は行方不明になってしまった。

沖縄で順風を待って船出するとき、さらに第一船が岩にぶつかって動かなくなり、その年のうちに薩摩国阿多郡秋妻屋の浦(薩摩半島西南部の漁村)に到着したのは第二船と第三船だけであった。

ついに鑑真は、奈良の大仏の落成式の翌年、つまり七五三年の十二月二十日、日本の土を踏むことができたのである。

長年に渡る努力はやつと報いられた。最初に試みて以来、五回も失敗をかさね、あしかけ十二年ぶりにようやく望みが達成されたのである。

この間に命を失った弟子や同行者は三十六人、途中であきらめて、鑑真のもとを去っていった者は二百人以上にのぼるという。

十二年の歳月と二百五十人におよぶ落伍者、この数字を見ただけでも、鑑真が日本へくるまでの苦労がどんなに大変なものであったかが、どなたにもおわかりしただけよう。

7 「坊さんらしく」するために

top

鑑真(六十五才)の一行は、日本到着の翌年二月、奈良の貴族や僧たちの盛大な出迎えをうけて都にはいった。

普照にしてみれば、実に二十一年ぶりの帰国である。馬の背にゆられながら彼は故国の風物をなつかしく見た。

うわさに聞いていた巨大な東大寺の金堂が、晴れた空にひときわ高くそびえ立つかなたには、法隆寺の塔が昔なからに美しくかすむ。

――もう一度、栄叡にこの景色を見せてやりたかった。さぞかし残念だったろう。しかし、鑑真和上にはついにきていただいたぞ。栄叡よ、喜んでくれ。師は馬に乗って、いま私のすぐそばを歩んでおられる――

感動が胸をつく。二十一年に渡る苦難の思い出が浮かんでは消え、消えては浮かぶ。

一行は東大寺のなかに住むことになった。 |

鑑真、東大寺にはいる。政府の高官や地位の高い僧がつめかけた。

(東征伝絵巻より)

|

鑑真のところには、政府の高官や位の高い僧が続々とつめかけてきた。

天皇からは使者が送られてきて、

「はるかなる遠い国から、波をこえてこの国にきていただき、大変にうれしいと思う。

私はここ十年来、東大寺に戒壇をつくって、戒律をさずけるようにしたいと願ってきた。

この時にあたって、あなたのような戒律の大家においでいただいて、まことにありがたい。

以後、戒律をさずけることについては、一切をあなたにまかせることにしよう。」

という言葉を伝えてきた。

まえにものべたように、戒律とは、仏の教えを奉じる者がかならず守らなければならない規則である。

僧にならない者でも、仏教を信じる者ならば、

一、生きものを殺さないこと、

二、盗みをしないこと、

三、男女の交際にけじめをつけること、

四、嘘をつかないこと、

五、酒(アルコールの類)を飲まないこと、

この五つの規則(五戒)を守る必要があるとされる。

皆さんには、二、三、五の規則は守りやすいであろう。しかし、一と四を守るのは大変むずかしいにちがいない。

ところで出家した者が一人まえの僧として認められる時には、五戒どころではなく、二百五十戒(尼の場合には三百四十八戒)を守ることを誓わなければならない。

戒壇(かいだん)とは、その「誓い」の儀式を行なうための特定の壇のことをいうのである。

その年の四月の初旬、鑑真の指示にしたがって、東大寺の大仏のまえに立派な戒壇がつくられた。

日本最初のこの戒壇で、天皇、皇后、皇太子、僧、その他四百四十余人の者が、鑑真からはじめて正式の戒をさずけられたのである。

――日本へ来たかいがあった。

この東海の離れ小島のうちに、仏の教えは今後いよいよ正しく生かされていくにちがいない――

鑑真は見えない目をしばたたいて喜んだ。

翌年(七五五年、鑑真六十七才)の九月、戒壇は大仏殿のすぐ西どなりに移されて、特に戒律専門の戒壇院という独立の建物がつくられた。

鑑真はここで戒をさずけたり、律に関する講義をするなど、仏教伝道のために全力をそそぎはじめた。

おそらく皆さんのうちには、規則にキチンとしばられる生活を嫌う人かたくさんいるであろう。

したがって、規則の事ばかりをうるさくいう鑑真のような人には、親しみをもてない人が少なからずいるのではないかと思う。

しかし、好き嫌いはともかくとして、人間の生活には規則や規律が必要なことは、誰もが認めなくてはなるまい。

坊さんの生活には特にそれが必要とされる。

何故ならば、坊さんというものは、ほかのすべてをすてて、ひたすらに人生の真理を求め、一般の人を導くべき立場にある者だからである。 |

東大寺戒壇院

|

そういう立場にある人が、嘘をついたり、盗みをしたりするようなことがあれば、その人自身が身をほろぼしてしまうばかりでなく、世の中の多くの人々の気持ちを暗くしてしまう。

皆さんは、おまわりさんや学校の先生が、強盗、殺人、詐欺などをして新聞にでたとしたら、ほかの職業の人が罪をおかした場合よりも、深刻な印象を受けるにちがいない。

「学校の先生でありながら強盗をするなんて、全くひどい。」

「おまわりさんのくせに、どうして人をだますようなことをしたんだろう………。」

皆さんも一度や二度は、このような気持ちの動きを経験したことがあるだろうと思う。

それではなぜ、「………でありながら」とか「………のくせに」という気持ちが動くのかというと、私たちは先生やおまわりさんには、何となくすぐれた人格を期待しているからではなかろうか。

また、たとえそんな期待をしていない場合でも、私たちの心と生活を指導し守るような職業と犯罪とでは、あまりにもかけはなれすぎているからにほかなるまい。

坊さんというものは、本来は職業ではない。

それはこの世のすべての職業をすてて、名誉もお金儲けも親子の愛情もすてて、ただ真理のためだけに生きようとする人間の真剣な姿である。

残念ながら、今日ではかならずしもそうではなくなってしまったが、少なくとも坊さんとは、それを目ざして生きるべきものである。

坊さんは、時には迷っている人々の心を正しく導く、時には、悲しんでいる人々をなぐさめはげます。

修業中の坊さんたちが、やがてそういうことができるようになるためには、まず、きめられている規則を忠実に守る必要がある。

何故ならば、坊さんのために仏教できめられている規則(二戸五十戒)は、坊さんとしての心がまえや生活の基本をなすものだからである。

確かに、そのすべてを忠実に守るのはむずかしい。

しかし、たとえば「嘘をついてはならぬ。」という戒が一つでも守れないようでは、たとえどんなに頭がよくとも、坊さんとしての価値があるとはいえない。

この点て、坊さんは学校の先生やおまわりさんと大いに似ている。

そして坊さんには彼らより以上に厳しい心がまえや生活が要求されるのである。

「そんな厳しい生活をするのは嫌だ」と思う人は、坊さんなどにならぬがよい。

しかし、ひとたび希望して坊さんになる以上は、坊さんらしい心がまえをもち、坊さんらしい生活を送る必要がある。

二百五十戒は、「坊さんらしさ」を保って、それを発展、向上させる規則なのである。

鑑真が日本へ来たのはその二百五十戒を希望者(満二十一才以上の者)にさずけることによって、坊さんたちを本来の「坊さんらしく」するためであった。

しかし、戒をさずける人がそれを自らキチンと守っていなければ、受ける坊さんたちにそれを厳しく守らせることはできない。

その点では、鑑真は理想的な人物であった。

また彼は戒律に関する抗議もたびたび行なって、坊さんとして清く正しい生活を送るためには、戒律を守ることがいかに大切であるかを説明し、強く反省を求めた。

こんなふうに書きすすめていると、鑑真という坊さんは、ものすごく恐い人であると思われてしまうかもしれないが、彼はけっして、「規則一点ばりで、いわゆる、血も涙もない冷たい人」ではなかった。

戒(かい)をさずけたり講義をしたりの合間には、貧しい人や病人の救済をしたり、たとえば栄叡の死の場合のように、悲しい時には腹の底から泣けるだけの暖かみをもっていたのである。

また、彼は先頭に立って、世の人々のために約八十もの寺院を建て、心のよりどころをつくってやった。

海南島に漂着したときでさえも、つまり、自分自身が不幸のどん底にあるときでさえも、彼は世のため人のためにはつくせるかぎりをつくしている。

こういう人間を、どうして「冷たい人」といえるであろうか。

彼は確かに規則を重んじる。 しかし、愚かで意地の悪い役人どもが、ただ規則のために規則を重んじるのとはわけが違う。 |

鑑真の筆跡

|

彼らは規則によって人間をしばり、人間を規則の奴隷にしてしまう。

ところが鑑真は、規則によって人間を向上させ、人間を規則の主人公にすることを目的としているのである。

たとえば、「嘘をついてはならない」という規則、これを守るのはむずかしいが、これが守れるようになったら、私たちはどんなにノビノビとした気持ちになれるであろうか。

8 春の夜の夢の知らせ top

鑑真は日本へわたってくるときに、たくさんの仏像、仏具、お経の本、工芸品などをもってきて、天皇や東大寺などに献上した。 それらのものは日本の文化の発展のために大いに役にたった。

また彼は医薬品ももってきて、匂いをかぎながらそれを自ら調合し、いまのお医者さんのような働きもした。

その頃の日本には、薬草から採取した薬がたくさん保存されていたが、それらのうちには、使いかたのよくわからないものもあった。 ところが、鑑真は高度の知識をもっていたので、いちいち匂いをかいで、

「この薬はこういう病気に」というふうに使用法を明らかにしてやったのである。

そればかりではない。彼は聖武上皇の病気をはじめ、多くの病人のために、枕元でお経を読んだり、話をしてやって、熱心に看病につとめた。 |

孝謙天皇の勅額 唐招提寺境内

|

これは現代にもそのままあてはまることだが、尊敬し、信頼できる人から、

「かならずよくなりますよ。」といわれれば、病人の気力は百倍してしまう。

「病は気から」といわれるが、鑑真によって、気持ちをひきたてられて、健康を取戻した病人は数知れなかった。

鑑真がもってきたものも彼自身の知識や技術も、その頃の日本では、人々がビックリするようなすぐれたものだったのである。

鑑真は天皇から大和上(だいわじょう)という尊号を贈られた。

和上(わじょう)とは多くの人々の師となるにふさわしい、徳の高い僧を意味する言葉である。

その「和上」のうえに「大」がつけられたのだから、天皇が鑑真をどんなに尊敬していたかが推測できよう。

鑑真は東大寺において、五年間にわたって大活躍をした。

前にものべたように、東大寺は全国の国分寺の中心になるお寺だったので、鑑真の影響はたちまち日本の隅々にまでおよんでいった。

日本の仏教界は、栄叡や普照が唐へでかけていった当時のように、激しく乱れてはいなかったが、鑑真が責任をもって指導しはじめたことによって、みるみるうちに改善され、向上するようになったのである。

やがて、鑑真は皇族の土地(いまの奈良市五条町)を賜り、そこに唐招提寺(とうしょうだいじ)というお寺をつくって、戒律の修行者や、研究者を養成するようになった。

七五九年(鑑真七十一才)の八月、この唐招提寺がおよそできあがると同時に、天皇が、

「出家した者はまず唐招提寺にはいって、戒律を勉強し、その後にそれぞれ自分のよいと思う宗派を選ぶべし。」

とのべたので、唐招提寺には、日本の各地から続々と若い坊さんが集まってきた。

つまり、鑑真を校長とする全寮式の戒律学校が開かれたわけである。

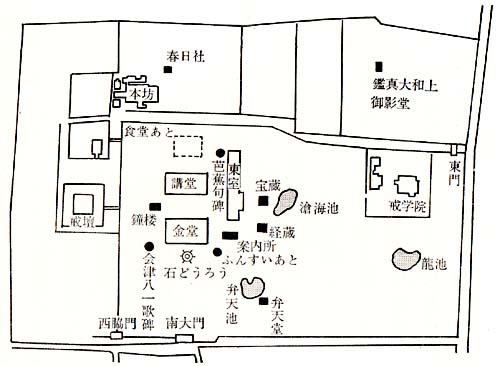

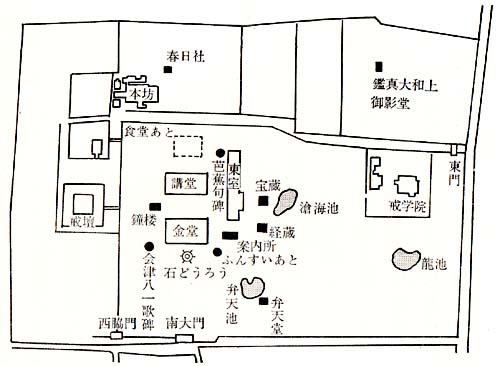

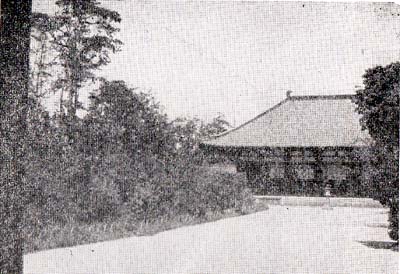

門(南大門)をはいれば、正面に朝礼のための御堂(金堂――創立当時には存在しなかったといわれる――)が見える。

その後ろには合併教室(講堂)がかさなり、さらに後方には食堂(じきどう)がある。 |

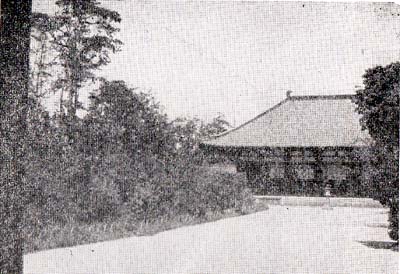

唐招提寺金堂

|

この三つの建物を東、北二四の三方からかこんでいるのは寄宿舎(僧房)である。

それは日常生活の場所であるとともに、個人的な生活指導の教室でもある。

教室の近くには図書館(経楼=けいろう)と時計台(鐘楼=しょうろう)とがつくられた。

以上の建物をこの戒律学校の中心部として、外部には炊事場(庫院=こいん)、ふろ場(浴室)、便所(僧廁=そうびょう)、職員の宿舎(小子房=しょうすぼう、のちの塔頭=たっちゅう)などが配置され、また特に神聖な式場(戒壇=かいだん)かもうけられて、入学の宣誓(ちかい)や進級式が行なわれた。

全国から集まってきた若い坊さんたちは、この戒律専門の学校で一生懸命に勉強した。

何しろ、校長先生が鑑真大和上なのだから、学校の気風はおのずからひきしまってしまう。

月日とともに生徒は向上し、学校の評判はよくなる一方であった。 |

唐招提寺の見取図

|

こうして二年たち三年たつうちに、唐招提寺における教育は、いよいよめざましい成果をあげるようになったが、鑑真のからだには、しだいに衰えがめだちはじめてきた。

やがて七六三年をむかえ、彼が七十五才になった春のことである。

ある晩、唐から鑑真にしたがってきていた忍基(にんぎ)という弟子が、宿舎でコンコンと眠っていたとき、突然、講堂の棟木と梁がメリメリッとくだけ折れて、床にくずれ落ちてきた。

そのものすごい音に、彼はハッと目をさました。それは夢であった。夢ではあったが、

――これは鑑真和上かまもなく死去されるという知らせにもがいない――

と思った忍基は、すぐにおもだった弟子たちに集まってもらった。

「こんなことは君たちにいいたくないが、私は講堂の棟木と梁が折れる夢を見た。

ご承知のように、寺の主要な堂の棟木と梁が折れる夢は、その寺の中心人物が近く死ぬまえぶれだとされている。

もちろん、私はそんな夢の意味を信じたくはない。

しかし、このさい、万が一のことを考えて、我々の師の像をつくっておいたらどうであろうか。」

「君の見た夢のことはともかくとして、師の像をつくることには大賛成だ。

ぜひ我々の手でつくらせていただこう。

師の立派な像をつくっておけば、半年後にも、二千年後にも、多くの人々が師の姿を拝むことができる。

さっそく、つくりはじめよう。」

弟子たちのあいだで話はたちまちまとまって、鑑真の像がきざみはじめられた。

この伝記の先頭にかかげてある鑑真の像は、このようにしてつくられたものなのである。

ところで、忍基が見た夢の知らせはどうなったか。

彼が夢を見てまだ間もないその年の五月六日、鑑真は西を向いてキチンと座ったまま、静かにこの世を去っていった。

その七十六年の生涯はまことに苦難の連続であった。

伝えられるところによると、鑑真は死んだのちも、三日の間は頭のテッペンの部分が暖かかったので、遺体をお棺のなかに入れるこへかできなかったという。

この翌年、天皇は使者を鑑真の故郷に送った。

揚州ではどこの寺でも僧たちが喪服(もふく)をつけて、日本の方向に向かって心から悲しみの気持ちをあらわしたといわれる。

9 唐招提寺を訪ねて top

昭和四十一年八月十八日、私はこの鑑真伝を書きすすめているとき、ふと思いたって、すでに二度も訪問したことのある唐招提寺をあらためて訪れた。

近鉄西の京から北へ歩いて五分、日本律宗(りつしゅう)の総本山、唐招提寺は昔ながらの面影をとどめて、緑の木立ちのなかにひっそりと立っている。

南大門から金堂へつづく白砂の道を、夏の太陽がギラギラと照りつける。

石灯籠が一つ、道のまんなかに立っているだけで、誰もいない。静かだ。

この道を鑑真和上はいくたびも歩いたのか。彼は目が見えない。一度もころばなかったろうか。

金堂の正面には八本の太い円柱がならぶ。

そのおちついた美しさが、見る者の心を千二百年の昔にさそう。

会津八一はこれを、 |

唐招提寺境内

|

大寺のまろき柱の月影を 土に踏みつつものをこそおもへ

とうたっているが、私はギリシアの神殿を思い浮かべた。

似ている。石と木のちがいこそあれ、何か共通するものがある。

ただし、ギリシアの神殿を見たとき私の胸は高嗚ったが、この金堂はシミジミとした情感を呼ぶのだ。

東洋の味なのかもしれない。

|

千手観音

|

芭蕉の碑

|

金堂のなかにはたくさんの仏像が保存されている。

千手観音といって、千本の手をもった仏像もある。

大勢の人を救けるためには、それだけたくさんの手をもたねばならないというわけだが、皆さんがこれを見たらどう思うであろうか。

うす気味が悪いと思う人がキッといるにちがいない。

しかし、美術品としての価値は否定するわけにはいかない。

ここに保存されている仏像は、いずれもすぐれたものばかりなのだ。

鑑真は日本の仏教に貢献しただけではない。彼がきたことによって、美術、工芸の分野は飛躍的に発展した。

また。彼は医薬方面にたいしても大いに貢献したので、日本の医者たちのうちには、鑑真を医学の祖としてまつる者もいたほどである。

さらに、彼の影響は食品類にまでおよぶ。

みそや砂糖きびや氷ざとうをはじめて日本にもちこんできた人として、おどろくべきことに、戒律の名僧、鑑真の名があげられているのである。

その鑑真大和上は七六三年にこの世を去ったが、唐招提寺の境内(けいだい)にある開山堂には、まるで生きているかのような彼の像が安置されている。

高さ八十一センチ、赤い衣を着て、少しまえかがみになった姿勢で、両手を膝の上に組んでいる。

皆さんもよく知っている俳句の大家、松尾芭蕉は、この像を拝して、

若葉して おん眼の雫(しずく) ぬぐはばや

という句を作った。

私たちも芭蕉と同じように語りかけたくなるけど、彼の像には親しみが満ちあふれている。

彼は少しもえらそうな顔をしていない。

あごの骨がはっているところはいかにも意志が強そうだが、全体的には、つい「おじさん」といいたくなるような、素朴でやさしい雰囲気をもっている。

本当にえらい人というものは、このようにごく自然な感じのする人なのであろう。

私はこの鑑真伝の中では、仏教そのものに関しては何も説かなかった。

その点については、鈴木大拙(だいせつ)の章でくわしく説明しておいたが、仏教の目標は 「自然な人」になるところにあるのである。鑑真の顔を見ていると、

――この人は確かに、仏教の目標に到達した人である――

と思える。顔で人間の価値を判断することには、強い抵抗を感じる人も大勢いるにちがいない。しかし、人間は四十才をすぎ、五十才をこえるころになると、ふしぎと人格が顔にでてきてしまうものなのである。

皆さんぐらいの若い人たちの場合には、大抵は両親のどちらかに似ている。

つまり、明らかに両親によってつくられた顔をしているのである。

だから、顔を見ただけではその人自身の性質や人格まではとてもわからない。

ところが、だんだんと年をとるにつれて、その人の性質や人格がしだいに顔にでてくるようになる。

悪い事ばかりしているような人は目付きが悪くなってきて、悪人面になってしまう。

心に落着きのない人は、やはりそれが顔にでる。

逆に、気持のゆったりとした人は、顔つきまでがゆったりとしてくる。

鑑真の写真を、あらためてもう一度よく見ていただきたい。彼を美男子だと思う人はおそらくいないだろう。

と同時に、悪人面だと思う人もまさかいないと思う。

彼の顔は、全く普通の顔のようでありながら、かえって、これだけ普通の顔は見つけだしにくいような気がしないだろうか。

私自身は彼の顔から、

「泥まみれになって、朝から晩まで黙々として働く素朴なお百姓さん」を感じる。

正直で働き者で自然の中に溶け込んでいる人、私にしは鑑真の顔からはそんな印象を受けるのである。

唐招提寺の境内で、私が強く心をひかれたものがまだほかに三つある。

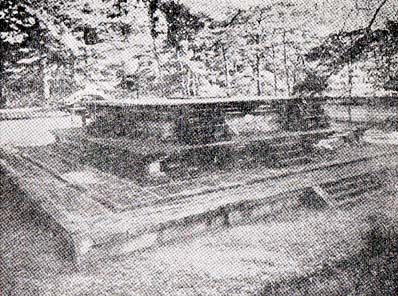

一つは西のはしのほうにある戒壇だ。

|

焼け残った花崗岩の戒壇あと

|

天平のいらか

|

建物は焼失してしまったが、花崗岩でできている三重の戒壇は昔のままの姿をとどめている。

ここで鑑真から戒をさずけられるとき、若い坊さんたちは、心がこおりつくほどの緊張感を味わされことであろう。

遠くから見ているうちに、私までが二百五十戒を守らなければいけないような気分になってしまった。

そういう厳粛(げんしゅく)な感じは、日本最古の木造建築の一つである講堂にもただよっている。

この講堂の床には、鑑真の杖の音がコツコツとひびいたことがあるのだ。

その音を聞いて、ふるえ上った坊さんが何人もいたにちがいない。

鑑真のような実行力のある人には、口先のごまかしなどはとても通じ良かったであろうから、勉強のたりない坊さんにとっては、世のなかで一番こわい人であったと思う。

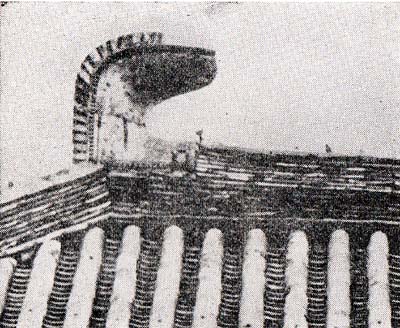

私は唐招提寺を去るとき、再び金堂の屋根の西のはしに輝くいらかを見上げた。

そこには千二百年まえの「天平のいらか」が、いまもなお夏の陽ざしに映えて黄金色の光を発している。

人間は次々と生まれ、次々と死んでいった。

しかし、あの一枚のいらかは風雪にたえて、天平の昔から今日にまで生き残った。

――あのいらかは鑑真を知っているのだ――

そう思うと、私は寺の門をてていくのに強いためらいを感じた。

top

**************************************** |