|

****************************************

Index 概要 鑑真 ザビエル 鈴木大拙 賀川豊彦

|

第四章 賀川豊彦(伝道につくした人々4)

少年時代にキリストへの愛に目ざめ、すすんで貧民窟に住んで人々を導き、

貧しい者の味方となった。その活躍は海外にもおよんだ。

|

|

1 気のやさしいわんぱく少年 top

たそがれの空に寺の鐘がひびく。

ゆるやかにつらなる緑の竹やぶ、枝もたわまんばかりの黄金色のミカン、清らかな吉野川の流れ、その川上の方には徳島の城山がほんのりとうかんで見える。

三角州でカニをつかまえて遊んでいた豊彦は鐘の音を聞いて、ハッとした。

――嫌だなあ、もう、家に帰らなければならない――

意地の悪い義母のまなざしが目にうかぶ。

口うるさい祖母の小言が、まざまざとよみがえってくる。

昨日は喧嘩をしたために、燃え上かるモグサでお灸をすえられた。

――ことによると、きょうも………――

豊彦は思わずふところのなかのマッチ箱をにぎりしめた。

そのなかには、押入れからぬすみだした砂糖がぎっしりつめこんである。

豊彦の家のなかには、いつも冷たい風がふき荒れていた。

甘いものがほしくても、砂糖をなめることさえ許されない。

神戸で両親に死に別れるとすぐ、阿波の本家(徳島県板野郡堀江村)につれられてきた豊彦は、家のなかでは全くの邪魔者扱いをされていたのである。 |

賀川豊彦(かがわとよひこ)

|

「今日もお寺へいったろうね。」

「いったよ。ちゃんと勉強してきたよ。」

「かまけてはいけませんよ。お寺にかよって、何でもよくおぼえて、お父さんのようにえらくなるんですよ。」

祖母のくぼんだ目がきびしく光る。義母に話しかけられることはほとんどない。

が、勉強をなまけたことがみつかろうものなら、たちまち熱いお灸をすえられるか、暗い納屋にとじこめられてしまう。

賀川家はこの地方ではもっとも古い伝統をもつ家で、曽祖父は阿波藍(染料の一種)の元祖となった人であり、祖父は十八か村の大庄屋であった。

だから屋敷も大変に大きく、立派な母屋のほかに、藍床として使われていた大きな納屋が二つもあった。 |

豊彦のふるさと、古野川の流れ

|

蔵もいくつもあったが、庭の北側にある古い蔵については

「あの蔵には幽霊がでるそうだ………。」

「酒のとっくりが、かってに動くという話だ。」

こんなうわさがあったために、ここ二、三十年来、誰も近づく者がいなかった。

わんぱくな豊彦は、この蔵に強い好奇心をもっていた。

「あのお蔵には近よってはしけませんよ。」といわれればいわれるほど、

――幽霊なんて、本当にいるのだろうか。いるとしたら、どんな恰好をしているんだろう………――

いわゆる「こわいもの見たさ」で、実際に確かめてみたくなる。

ついにある日のこと、彼は人目をしのんでその蔵に近づき、一人で扉を開けた。暗い。

よどんだ空気が重く動いて、かびくさい匂いが鼻をつく。外の明るさになれた目には何も見えない。

おそろしさが心をしめつけてくる。足がすくむ。

しかし、豊彦は大きな目をパッチリと見ひらいて、幽霊の住み家を見まわした。

とじられた窓からもれる細い光線のうちに、黒々とうかんでいたものは、うず高く積まれた本の箱であった。

いまにも、それらの木の箱の中から化け物がとびだしてくるような感じだ。

――怖い、だけど、開けてみよう――

豊彦にはそれらの箱が幽霊の入物のようにも見えたし、秘密の宝物の箱のようにも思えた。

彼はふるえる手で、次々とふたをあけて、中の物をひっぱりだした。

鎧、兜、刀、礼服、軸物などがぞくぞくとでてくる。

どれも先祖伝来の古いものばかりだ。昔の本や絵もたくさんでてきた。

が、幽霊や化け物などはどこにも見あたらない。

彼は短い刀四さやをはらってかまえてみた。空想で頭がいっぱいになる。

こわいどころかこの黴(かび)くさい蔵は、彼にとっては宝の国となり、空想の羽をのばす天国になってしまった。

彼はこのように気の強い少年だったので、近所の子供たちと遊ぶときは、いつもガキ大将である。

時には川の渡守(わたしもり)の番小屋に集まって、バクチ遊びさえもした。

「さあ、俺は二銭かけるぞ。おまえたちもドンドン賭(か)けろ。」

「ようし、今度は俺のいただきだ。」

「なあに、もうけは俺のものさ。」

豊彦の体には、すぐれた事業家ではあったが、ドル相場に手をだすほどバクチずきだった父親の血が流れていたのである。

十才にもならないうちから、子供たちの先頭にたってこんな遊びをする豊彦は、確かに末恐ろしい少年であった。

が、反面に、彼はほかの子供にはとても見られないやさしさをもっていた。

飼っているヒバリのひなが病気にでもなろうものなら、徹夜で看護をするし、仲良しの馬のためならば、彼は日がとっぷり暮れるまで乾草を刈りつづけた。

また、彼自身は金持ちの子であったが、それを少しも鼻にかけないで、いつも貧しい家の子と楽しく遊んでいた。

この生まれながらのやさしさが、彼の心のうちにおのずから豊かな詩情をはぐくみ育てた。

「そんなものばかり読んで、勉強はどうしたの………。」

祖母にどんなにしかられても、豊彦は童話の世界からはなれることはできなかった。

やがて読むだけでは気づすまなくなり、「源九郎狸」「大麻山の猿」などという童話を自分で書くようになった。

学校から帰ってくると、いきなり鉛筆を走らせる。

「ごはんよ。早くいらっしゃい。」

執筆の豊彦の耳には何も聞こえない。

夜おそくまで机にしがみついて、創作の楽しみに、われを忘れてしまったのである。

2 太陽も泣く top

明治三十三年(一九〇〇)四月、豊彦は徳島の中学に入学した。

「あのチビのやつ、ウサギみたいにすばしっこいな。」

「英語でウサギはラビッ卜というが、あのチビはラビッチョだ。」

小さくて、やせっぽちの豊彦には、たちまち“ラビッチョ”というあだ名がつけられてしまった。

しかし彼がウサギのように軽快に跳ね回ることはほとんどなかった。 |

徳島中学時代。後列左はしが豊彦、その右がいとこの新居格(評論家)

|

四才の時に両親を失って以来の不安と悲しみが、年とともに深く大きくなってきたからである。 ほかの生徒たちはよくはめをはずして人さわぎをする。

が、彼はただ一人、もの思いにしずむことが多かった。

――どうして僕のお父さんは、本当の奥さんを阿波に置き去りにして、ほかの女の人などと一緒に暮らすようなことをしたのだろう。

僕はその女の人から生まれた。だから、賀川家の正式の子供ではないんだ――

聞くところによると、その女の人は徳島で芸者をしていたのだという。

一人で街を歩いていると、ふと、着かざった芸者とすれちがうことがある。

その姿が豊彦の胸をするどく突く。 |

豊彦の父

|

豊彦の母

|

――僕は芸者の子なんだ………――

このことがいつのまにか同級生の間にも知れわたり、何かにつけて、

「おい、芸者の子!」

「芸者の子が、何のために勉強するんだ………。」と、はやしたてられる。

阿波にいた時にも、からかわれたり、軽蔑されたりしたことがいくたびもあった。

しかし、阿波では美しい自然が、豊彦の悲しみをなぐさめてくれた。

さびしい時には、カニや小鳥がたのしい遊び友だちになってくれた。

ところがこの徳島の街には、彼の心の傷をいやしてくれるものが一つもない。

瀬戸内海を船にゆられながら、彼は考える。

――僕は確かに芸者の子だ。だけど、それが何故いけないんだ。ぼくにはどうにもできないことではないか………――

豊彦の気持ちは重くしずんで、涙がとめどもなく頬を伝う。

――今きゅうに嵐でも起こって、船もろともに海の底にしずんでしまえたら、どんなに気がらくになることだろう――

一年たち、二年たつうちに、豊彦の人生は運命の波もまれて、いまにも転覆しそうになった。

ちょうその頃、彼はアメリカの宣教師ローガン博士とマヤス博士に接する機会にめぐまれた。

教会で毎週火曜日晩に行なわれる『創世記』の講義は、豊彦にとっては暗闇のなかにさしこむ、一筋の光明であった。

彼は成人してから、

「私はローガン先生において、きわめて美しい、そして静かな神の使いを見た。

私に、もしもどんな生活が幸福かと問う人があるなら、ローガン先生のような生活が一番幸福だと答えるであろう。

ローガン先生は、全霊、全生、全身を日本のために捧げてくれた人である。

私はローガン先生のようになりたい。」といっている。

豊彦はローガン博士の清らかな人格と生活から、魂を奥底からゆるがすほどの強い感動を受けたのである。

ローガン博士の義弟であるマヤス博士も、豊彦にとっては何ものにもかえがたい人であった。 |

マヤス博士

|

マヤス博士は、いつも暗い顔をしている豊彦のために、

「どうか、主のなぐさめと祝福があたえられますように………。」と、毎日祈ってくれていたのである。

この二人の宣教師によって、豊彦の人生に新しい光明があたえられはじめたころ、死んだ父親のあとをついで神戸で事業をしていた兄が、全面的に失敗し賀川家は破産してしまった。

四百年もつづいた賀川家の美しい白壁の建物はすべて人手にわたり、祖母たちは六畳じきほどの小さな裏屋敷一棟に住むことになった。

当然、参彦には学資も送られてこない。

十五才になったばかりの豊彦には、どうしてよいかわからなくなってしまった。 この不幸のあらしに吹きさらされたとき、豊彦か一番さきに訪れたのは日頃、母親のようにやさしくしてくれるマヤス博士であった。

「こちらヘいらっしゃい。」

博士は、泣きはらした目をしている豊彦を抱きかかえるようにして庭の芝生の上に立たせた。 そして涙をいっぱいためている豊彦の顔を静かに太陽の方へむけさせていった。

「さあ、泣くのをやめて、涙をかわかしてごらん。 泣いている目には太陽も泣いて見え、微笑む目には太陽も微笑んで見えるものです。」

豊彦は夕暮れの太陽をじっと見つめた。水のなかに赤い玉がただよっているように見える。 が、大粒の涙がこぼれ落ちてしまうと、夕日は梢ごしにあかね色に輝きはじめた。 |

豊彦(左)は一生ローガン博士を慕いつづけた

|

――僕は弱い、僕は弱すぎるんだ………――

マヤス博士は豊彦の肩に置いたまま何もいわない。

しかし、その手のあたたかさが、聖書の言葉となって、豊彦の体じゅうにしみこんできた。

「野の花のことを考えてみるがよい。紡ぎもせず、織りもしない。

しかし、あなたがたにいうが、栄華をきわめたときのソロモンでさえ、この花の一つほどにも着かざってはいなかった。

今日は野にあって、明日は炉に投げこまれる草でさえ、神はこのようによそおってくださるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくだささらないはずがあろうか。

ああ、信仰のうすい者たちよ。あなたがたも何を食べ何を飲もうかと、あくせくするな、また気を使うな。

これらのものはみな、この世の異邦人がせつに求めているものである。

あなたがたの父は、これらのものがあなたがたに必要であることを、ごぞんじである。

ただ、御国(みくに)を求めなさい。そうすれば、これらのものは添えてあたえられるであろう。」

これらの言葉は、今までは頭のなかだけにとどまっていたにすぎない。

しかし、家が破産して無一物になってしまったいまでは、豊彦の血となり肉となって全身をかけめぐり、何か強烈な感動が心の底からわき起こってくる。

涙の消えた豊彦のひとみには、やがて沈もうとする太陽が、静かに微笑みかけてくるように思えた。

3 光と陰 top

やがて、マヤス博士によって洗礼を受けた豊彦は、徳島中学を優秀な成績で卒業し、明治三十八年(一九〇五)四月、上京して明治学院高等学部神学予科に入学した。

美しい森となだらかな丘にかこまれるこの学校は、キリスト教の伝道者の養成を目的とする学校であった。

「バルチック艦隊きたる!」

日露戦争も二年めをむかえて、こんな号外が東京じゅうをわきたたせているとき、豊彦は学校の図書館のなかで万巻(まんがん)の書物をまえにして、

――よしっ、僕はこれらの本を、一日に一冊ずつ読みあげていくぞ――

と、かたく心に誓っていた。

寄宿舎の四階からは、白い帆かけ船の往き来する品川湾が手にとるように見えた。

はるか北のほうには、愛岩山から丸の内一帯がながめられる。

夕暮れの空にそびえるニコライ堂の塔はひときわ美しい。

が、豊彦は景色の美しさなどには全く関心をもたなかった。

級友たちから「超然」というあだ名をつけられるほど、ほかのいっさいのものからかけはなれて、読書に熱中した。

歩きながらも、食事中にも読む。

風呂にひたっているときでさえも、手だけはぬらさないようにして読みつづける。 |

明治学院時代の豊彦

|

教室にでることはほとんどない。

朝の四時から、体力のつづくかぎり本を読みふけっていたのである。

こんな生活をつづけていれば、級友たちとの間に友情が生まれるはずはない。

しかも豊彦は、日本が国の総力をあげて戦争している最中に、

「戦争はいけない。たとえどんな理由があるとしても、戦争は罪悪である。」

という主張をけっしてまげなかったので、級友たちの彼にたいする憎しみは、日に日に高まっていった。

初夏のある夕暮れのこと、中学部のテニスの委員をしている学生が、

「ちょっときてくれんか。君に話があるんだ。」

こういって豊彦を校庭の隅へつれていった。そこには大勢の学生たちが肩をいからせていた。

「賀川! きさまはテニス・コートのなかを革靴で歩いたな。俺ちをバカにしているのか。」

「……」

「おい、何とかいったらどうだ。聞こえないのか。」

「………」

身におぼえはないことだが、いまさら弁解をしてみたところで、相手が耳をかすはずがない。

「賀川! どうなんだ。歩いたのか。歩かないのか。」

「………」

ついに鉄拳が頬にとんできた。それをきっかけにして、無数の鉄拳が雨のようにふりそそぐ。

激しい痛みが、頭や背中を走る。豊彦がくずれるように校庭に倒れると、今度はところかまわずけとばしてくる。

誰もとめようとする者はいない。豊彦は後頭部を強くけられて気が遠くなりそうになったとき、はじめて口を開いた。

「神よ。この級友たちを許したまえ。」

この一言は日頃聖書を中心とした教育を受けている学生たちの胸に、ぐさりと突きささった。

豊彦が少しでも柢抗すれば、鉄拳は嵐となって豊彦の上にふりそそいだことだろう。

しかし、この時すでに、豊彦の心のうちには聖書の教えや無抵抗主義が、深く根をおろしていたのである。

豊彦は読書に熱中してはいたが、けっして本の虫のような人間ではなかった。

憎まれても嫌われても平気で自分が良いと思うことはドンドン実行しつづけた。

寄宿舎の近くの谷間に乞食が住んでいるのを知ったりすると、豊彦はにぎり飯をはこんでやったばかりか、自分の着ているものまでぬいで着せてやった。

また皮膚病で苦しんでいる野良犬を見つけた時には自分の部屋のなかにまでつれてきて、やさしく世話をしてやった。

「賀川、おまえはどうして、こんな汚い犬を飼っているんだ。早く捨ててしまえよ。」

「きれいで健康な犬なら、だれだってかわいがるさ。しかし、こんな汚い犬は誰にも世話をしてもらえない。

だから、僕が面倒をみているんだ。」

豊彦はその犬を本棚のかげにおいて、とぼしいこづかいのうちから牛乳を買ってきて飲ませていたが、まもなく犬はゆくえ知れずになってしまった。

その犬は余りにも汚れて臭かったので、級友たちの誰かにこっそりと捨てられてしまったらしい。

同じクリスチャンのうちにも、あわれな犬を見殺しにするような、口先だけのクリスチャンもいれば、豊彦のように、神の愛をそのまま実行するクリスチャンもしる。

が、豊彦にしてもけっして理想的なクリスチャンだったわけではない。

彼の心の中には、いつも信仰という光明と、欲望という陰とが一緒に住んでいたのである。

ある日のこと、豊彦は本屋の店頭にかざられているひとそろいの全集を見て、

――ぜひ、あの全集を買いたいものだ――と思った。

しかし、手元には買うだけの金がない。

賀川家が破産したのちの豊彦は、月々の学費さえもマヤス博士に援助してもらっていたのである。

彼はしばらくのあいだためらっていたが、ついにマヤス博士に手紙を書き、必要な金額を為替(かわせ)で送ってらった。

さてその金で本を買ったのであれば、少しも問題はない。

ところが金が手元にきてみると、豊彦は本よりも新しい制服を買いたくなってしまった。

――このあかじみた服をぬぎ捨てて、幅の広いカラーのついた新品の服を着て、………

いや、いけない、このお金は本を買うために送ってもらったんだ。………

だけど、僕だってたまには人並みの服装をしてみたい。新しい服を着たら、どんなに恰好がいいだろう――

豊彦の胸の中て、光と陰が複雑に入りまじる。

やがて光が消えて、暗黒の陰が彼の全身をおおいつくし、彼はその金で制服を貿ってしまった。

しかし、たちまちにして良心に責めさいなまれた。

――僕はマヤス先生をだましたことになる。僕なんかには、キリスト教の伝道者になる資格はないんだ。

死んだほうがいい。だけど、そのまえに先生におわびしなければならない――

新調の服はもちろん、机や布団まで売りはらって金をつくり、豊彦は徳島へむかった。

4 神さまは自殺をしない top

ドアをたたく音がいて、マヤス博士があけてみると、豊彦が立っている。やせほそって、全く血の気がない。

今にも消えてなくなってしまいそうな、たよりない姿だ。

「先生、送っていただいたお金で、僕は本を買わないで服を買ってしまいました………。」

そういって、豊彦はその場に拉きくずれてしまった。弁解の余地は少しもない。

「そんないいかげんな人間は死んでしまえ。」とでもいわれたら、死ぬよりほかはない。

ここにまた大きな問題がある。豊彦のしたことは確かに悪い。

しかし、悪いと気がついて反省したり、謝ったりするのは良いことである。

だからといって、反省したり謝ったりしさえすれば、どんなに悪いことをしても、つぐないができるのだとなると、この世の中のことは始末がつかなくなってしまう。

したがって、悪いことはしないにこしたことはないが、私たちはほとんど一人の例外もなく、豊彦の場合のように、ついあやまちをおかしてしまう傾向を多分にもっている。

そういう傾向からのがれるために、神や仏を求める人もいれば、神や仏には関係なく、自分自身で修業、向上に心がける人もいる。また、

「人間の特質は過ちを犯すところにあるのだ。一つも過ちを犯さない人間、そんな人間にはおもしろ味がないではないか。」と考える人もいる。

いずれにしても、私たちはこの点について、何か一つのしっかりした考えをもたなければならない。

豊彦はキリスト教を自分の人生の道しるべとして選びだしたのであるが、当時の豊彦にとっては、マヤス博士こそはキリスト教そのものであった。

幸いにして、博士は、全身を投げだしてわびる豊彦を許してくれた。

こうして豊彦は再び東京にもどってきが、この頃から、つまり明治学院の二学年の冬ごろから、豊彦の健康に暗いかげがさしはじめてきた。

小さいときから余り丈夫ではなく、中学の二年の時には、 「呼吸器がよくない。しばらくの間、学校を休みなさい。」と、校医から注意されたことがあったほどである。 そのときは特に悪化もしなかったが、今度は血のまじった痰(たん)がでてきてしまった。

やがて、四十度近い熱がつづいてでるようになり、ついには医者が死亡診断書を用意するほど悪化した。

中学校以来の勉強のしすぎがただったのである。しかし、――僕は死なないぞ。いや、たとえ死んでも、神のふところに帰るだけだ――

神へのこの強い信仰が入院中の豊彦の生命をささえ、やがて、蒲郡(がまごおり、愛知県)の一漁村で療養生活をするようになってからは、彼は病苦とたたかいながら小説を書きはじめた。

この小説は、のちに『死線を越えて』という題名のもとに発行されて、ペストーセラーになったものである。 |

『死線を越えて』の初版本と原稿。

|

こうして約一年の月日が流れ、豊彦の健康をおおう陰がうすれはじめるとすぐ、彼は待ちかねたように神戸神学校に戻った。

戻ったというのは、すでにこの前年(明治四十年九月、豊彦十九才)に、豊彦は明治学院から神戸神学校に転校してしたがらである。

この神学校では、恩師マヤス博士が教授として講義をしていたので、豊彦は熱心に授業を受けた。

ところが、転校後まもなく大事件が起った。

「どうして、我々の尊敬する青木先生が、学校をやめさせられるんだ。」

「あの先生の学説が、この神学校にはふさわしくないんだそうだ。」

「そんなバカな話があるか。僕はだんぜん、反対するぞ。」

青木という先生にたいする学校側の処置に豊彦は正面から反対し、するどい批判を加えたので、ついには豊彦のほか四名のリーダー格の学生は、退学を命じられてしまった。

「君たちは学校の規律を乱したのですから、残念ながら、ここから去ってもらわなければなりません。」

ブカナン校長代理はそういって、呼び出した五名の学生たちに握手を求めた。

彼が豊彦のまえにきて、ほかの学生たちの場合と同じように、手をさしだしかときのことである。

ピシャッと、思いもよらない音がした。豊彦がブカナンの手を力いっぱいたたいたのだ。

「心にもない握手は、僕はきらいです。キリスト教は愛の宗教です。神学校は愛の学校です。

愛の学校ならば、あやまちをおかした学生を教え導くべきではありませんか。」

豊彦の目からに大粒の涙がとめどもなくあふれでてくる。豊彦はそれをぬぐいもしないで、

「神がいかなる人をも捨てたまわないごとく、神学校はいかなる学生にも退学処分のような乱暴な処置はとるべきではないと思います。

どうか、私以外の四人の学生を許してやってください。」

誠意から流れる涙には、どんなににかたい扉をも開く力があった。

自分の利害を離れた豊彦の主張は、マヤス博士のとりなしによって学校側に受け入れられ、二五名とも退学処分をとり消されることになった。

しかし、豊彦はいつも強い人間だったわけではない。

むしろ、私たち以上に弱い人間であったといえる。

神戸神学校在学当特内彼の日記には、人一倍の弱さが、むきだしに書き残されている。

( )のなかは筆者によるおぎないである。

明治四十二年一月二十二日(二十一才)

ドイツ語(を勉強し)に行って帰って、プルターク(英雄伝)を読んだ。おおしろい。

自殺の夢!

一月二十三日

西洋医者ダニスコムは、やはり全快ではないといった。ぼくを信じないようだ。

自殺がしたい。自殺!

一月二十六日

「ああ」(ためいき)で一日、

一月三十日

小説の七章を半日かかって訂正した。

十七章まで読んで、自分ながら(自分が書いた)小説にあきれる。

おもしろ味は少しもない。

四月十一日

キリスト教などといっても嘘だ。経済の上になんらの権威もない。

ああ、あくまで圧迫されたこの子。泣く泣く、この弱き体を保たんがために。

四月十三日

一か月ちょうど寝だ。病気で、一か月経済で(金がなくて)苦しんだ。

今日泣いて、一日寝た。病院へもゆかず。

四月十四日

今日も泣いた。飯島君が二円貸してくれた。神の摂理だ、愛だ。

ああ、ヨブの忍耐! 逆境の恩寵!

五月三十日

私は全く絶望だ。絶望だ。人生の価値を全くうたがって終った。一晩泣いた。

五月三十一日、

絶望、絶望、絶望、絶望、自殺、

人間はみな嘘だ。

豊彦のこの弱気を、私たちは、

「いくじなしめっ! そんなに死にたければさっさと死んでしまえ。」

といって、笑ってすませられるであろうか。

よく考えてみると、私たちの心のうちにも豊彦的弱虫が住んでいるのがわかる。

ふだんはそれに気がつかない。

しかし、病気になったり、思いがけない不幸にぶつかったりすると、自分の心の中にも、弱虫や泣き虫がたくさんひそんでいることに気づく。

しかし、大抵の人は、その弱虫や泣き虫を徹底的に征服しようとはしないで、いいかげんなところで目をそむけてしまう。 つまり、自分で自分を誤魔化しながら生きていく。不真面目な人生とはこれをいう。

ところが、豊彦は目をそむけなかった。自分を誤魔化さなかった。

正面から自分をじっと見つめれば、誰でも自分が嫌になる。気の弱い者は死にたくなる。

――マラソン競走のように、走って走って、走りぬいて、一度に心臓が破裂して死んでしまえれば、どんなにいいだろう……――

豊彦は絶望という底なしの泥沼のなかで、毎日もがき苦しんだ。

そして、生きる気力を全く失ってしまったとき、彼はふと、ひとすじの光明を見い出した。

――神さまは何でも知っている。何でもできる。それなのに、よくもまあ、こんなつまらない世界に住めるものだ。

神さまは、こんなつまらない人間の世の中にも生きている。神さまは自殺することがないのであろうか。

神さまは私たち人間のために奮闘しているのだ。私も神さまのように奮闘しよう――

豊彦は自分を貧しい人々に捧げてしまおうとかたく決心した。

そこに、ただ一つの彼の生きる道があるということに気づいたのである。

5 苦難への第一歩 top

「窮鼠(きゅうそ)、ネコをかむ」ということわざがある。

ネコに追いつめられたネズミ(鼠)は、いよいよ逃げ道がなくなると、猛然とネコにとびかかっていくというのである。

豊彦は病気になって心までもむしばまれ、死ぬよりほかはないところまで追いつめられたとき、

――どうせ長い命ではないのだ。せめて生きている間は、ありったけの勇気をふるい起こして、神と貧しい人とに奉仕しよう。そのためには貧民窟に入ることだ――

と、まるで「窮鼠がネコにとびかかる」ように、体も心も人一倍弱い豊彦が、もっともつらい人生の道に、自ら足を踏み入れたのである。

「今度あの空き家に越してきた若い男は、あそこで去年、人殺しがあったことを知っているんだろうか。」

「知らなくったって、すぐにわかるだろうさ。壁にはいまだに、血のとび散ったあとがあの頃のまま残っているんだから………。」

「それに、あの家には幽霊がでるっていう話だぜ。あいつは学校を出たばかりだそうだが、怖くはねえのかな。」

「あいつはクリスチャンだというじゃあねえか。クリスチャンは、幽霊なんかこわがらねえんだよ。」

「どうして………。」

「だって、おまえ、クリスチャンはいつも神さまと仲良くしているんだろう。

神さまなんてものは幽霊と親戚どうしみたいなもんだ。こわがるわけがねえやな。」

豊彦はたちまちうわさの的にたってしまった。

|

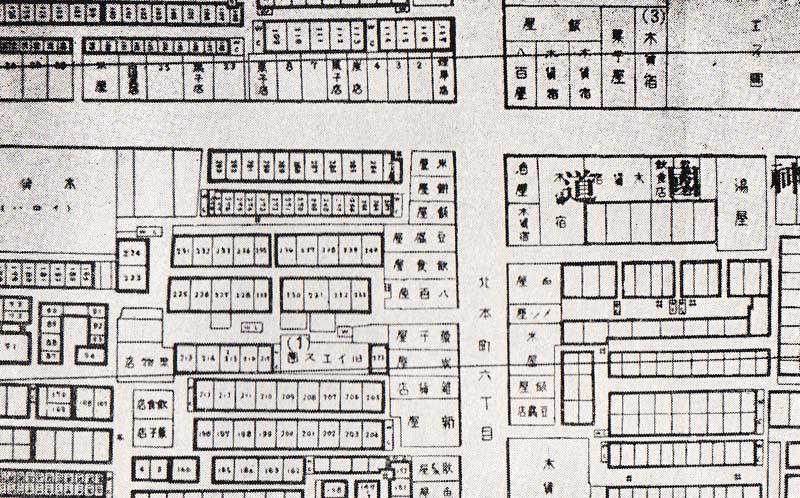

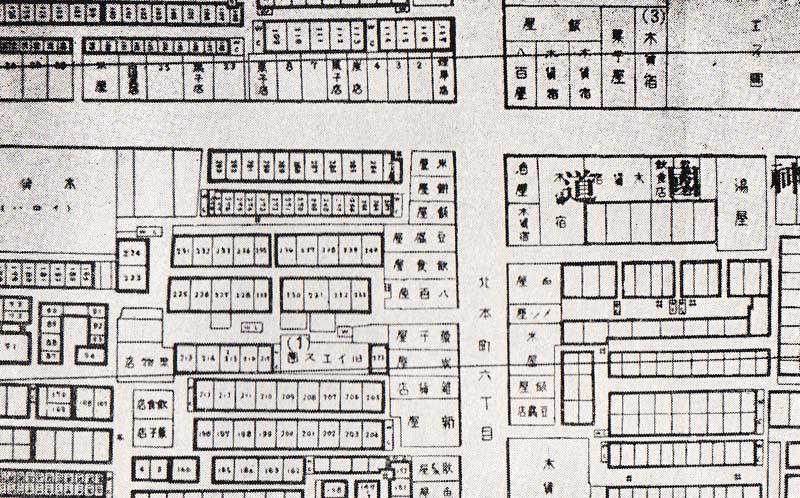

新川の貧民窟。当時(道路改正まえ)の図。通りには商店がならび、路地を入ると貧民窟の長屋。

|

この神戸市新川の貧民窟には、三畳が二間だけぐらいの小さな家が、マッチ箱をかき集めたように雑然と立ちならんでおり、そこに約一万一千人の貧しい人々が住んでいたのである。

当時の神戸には、この種の貧民窟がほかに六か所もあったが、そのうちでも新川は最大の貧民窟であった。

豊彦は越してくるとすぐ、マヤス博士から届けられたおもちゃを子供たちにくばってやったので、ここの子供たちのあいだでは「おもちゃの先生」ということになってしまった。

彼はまず、日曜学校と教会をはじめた。家がせまいので、二軒おいて西どなりの家も借りた。

日曜になると、七、八十人もの子供が集まってきたので、とても家のなかにははいりきれない。

窓の外や路地にまであふれでてしまう。大変なさわぎだ。

鼻をふいてやったり、おしっこの世話までやいてやらねばならない。

私のお弟子は三人、四人、

鼻たれ小僧の、蛸(たこ)ちんに、

かんだか声の甚公(じんこう)は、

私の一と二の弟子で、

便所の口までついてきて、

私のでるのを待っている。

この詩にうたわれているように、子供たちはすぐ豊彦になついてきたが、大人の方はそう簡単にはいかなかった。

新川に越してきて六日めの晩などにはよっぱらったならず者がとびこんできて、

「えらそうなことばかり並べやがって、生意気なやろうだ!」

そういったかと思うと、いきなり豊彦の頬に三つ、四つ平手打ちをくわし、

「殺してやるっ! おまえみたいなやつは、さっさと天国へいきゃあがれ。」

と、大声でどなりちらして短刀のさやをはらった。

そばにいた者がとびついて短刀をもぎとると、気負いたったそのならず者は、真赤に燃えている七輪の火を部屋じゅうにぶちまけた。

「ざまあみやがれ、神さまだって、この火は消せねえだろう。」

豊彦は何もいわなかった。もちろん、何の反抗的態度も示さない。

弱い者がその弱さに徹底してしまうと、ふしぎなことに、誰よりも強くなるのかもしれない。

こんなことはその後もしばしば起こった。日本刀を抜いたまま暴れこんできて、

「おまえみたいなやつは、俺たちの商売の邪魔だ。」などとわめきちらして、金をゆする者もいた。

また、豊彦がいろいろなものを分けあたえたり、金をめぐむことを知って、それにつけこんでくる者もいた。

「シャツを一枚くださいませんか。」

「私には、いま着ているこのシャツしかないのです。かんべんしてください。」

「その着ているシャツでいいですよ。それをめぐんでくださいよ。」

豊彦が着ているシャツをその場でぬいで渡しても、それだけではひきさがらない。

「どうもありがとう。ところで、宿賃がないんですが、五十銭ほど貸してくれませんか。」

しかし、手元に金がなければ、貸したくても貸しようがない。

そんなとき、豊彦が「いま、お金がないのです」とてもいおうものなら、相手の態度はガラリと変わる、

「たった五十銭の金も貸してくれねえのかよ。

クリスチャンだとか何とか、えらそうな顔をしゃあがって、おまえみたいな奴を偽善者っていうんだ。

慈善事業だなんて、ていさいのいいことをいってやがるが、おまえは俺たち貧乏人をだしに使って、金持ち連中から金をくすねているんだろう。とんでもねえ詐欺やろうだ。」

ありとあらゆる悪口をいいはじめる。それだけではない。

豊彦の胸ぐらをつかまえて、なぐる、ける、頭の毛をかきむしる。

「人生は要するに金だ」と思いこんでいるような者には、豊彦の生活態度はとても理解できなかったのだ。 |

貧民窟の台所

|

「金持ちのおぼっちゃんの道楽だろう。」と思う者もいたし、

「あいつは気がふれているんじゃあないか。」

「なにしろ、自分の着ているものまでぬいで人にくれてしまって、女の古着なんかを着て銭湯にいったりすることがあるんだからなあ。」などと、ささやきあう者もいた。

豊彦は人々のそういう無理解や誤解にはけっして腹をたてなかったが、彼らの悲惨な生活には、しばしば目が赤くはれあがるほど涙を流した。、

ある日のこと、裏どなりの安さんのおかみさんが、赤ん坊を背負ったまま、米とも何ともつかぬドス黒いものを洗っていた。

冬なのに夏のきものしか着ていない。その横顔がすっかり涙にぬれているのを見て、豊彦は思わず声をかけた。

「おかみさん………何故泣いているんです?」

「先生、まあ、よう聞いてください。

うちの安さんが、お米一升(約一・四キロ)もよう買いくさらんというて、どづきますけど、自分も仕事には毎日あぶれてくるし、お米を買うお金はないし、先生も知ってのとおり、うちには、ガキが六人も七人もおりまっしやろ。

金の借りられるところはずっと借りてしまっているし、『どこかで金の工面をして、お米を買うてこい』と、安さんがおこりますけんども、私は甲斐性はおまへんしな。

米屋へいって、こうやって土べたの上に落ちた小米をひろい集めて、おかゆにたいて食うんですけんども、こんなに土がまじっておっては、食われしまへんがな………。」

そういいながら、おかみさんは涙をポロポロ桶のなかに落としている。

豊彦には、なんもいえなかった。豊彦も一緒になって泣きだしてしまった。

――神さま、どうして貧乏な人はこんなに苦しむのですか………――

6 埋もれ火をかきたてるように

top

新川に住んでいる人々の仕事はといえば、日雇い人夫、職工、車夫、桶屋、ブリキ屋、船夫、くず屋、駄菓子屋、便利屋などであり、このほかに、ならず者、乞食、泥棒、人殺しなどがまぎれこんで住んでいた。

彼らも仕事にありついた時には日に二十五銭から五十銭ぐらいの収入をえることができたが、一日じゅうブラブラしていることの方が多かったので、彼らの子供たちの大部分は栄養失調であった。

しかも、頭の先からつま先まで、いろいろな皮膚病におかされていた。

したがって、幼児の死亡率も五十パーセントという高率を示し、その頃の日本の一般死亡率三十八パーセントをはるかに上まわっていた。

[昨日の晩、源さんとこの“ガキ”が死んだとよ。」

「そうかで死んじまったか。」

近所の子供が一人や二人死んだところで、新川ではたいして問題にならない。大抵の場合、

「そうか、死んじまったか。」ですんでしまう。

誰もが自分のことだけでせいいっぱいだったからだ。人間の命などは二足三文にひとしかった。

豊彦は越してきてから一年にもならないうちに、七人もの人間か、喧嘩その他で殺されたのを目撃したほどである。

そんな土地柄だったから、ここではもらい子をして飢死にさせるぐらいのことは、少しもめずらしいことではなかった。

子供をひきとる家では、養育費としてついてくる現金五円と、着物二枚だけが目的なのだから、子供を乱暴に扱ったり、飢死にさせてしまうのはむしろ当然であった。

できるだけ早く死なせてしまわなければ、もらい子商売がなりたたなかったのである。

豊彦は、このもらい子商売にいきどおりを感じた。

ある日のこと、彼は見すごしていられなくなって、お石という赤ん坊を自分の家にひきとってきた。

もらい子屋の悪魔の手にかかって、この世から消されそうになっていたその赤ん坊に、豊彦は全力をあげた。

お石が泣いて目がさめて、おむつをかえて、

乳溶(ちちと)いて、椅子にもたれて涙する、

お石をひろうて今夜で三晩、

夜昼なしに働いて、

一とき寝るとお石が起こす、

それでもおかあさんの気になって、

寝床けたてて、とんででて、

人の子だいて笑顔する。

それでもおかあさんの気になって、

寝床けたてて、とんででて、

人の子だいて笑顔する。

貰い子殺しの、残しもの、

ほしそこねられた梅干しの実(たね)、

腸カタルで四十二度の熱、

夏の夜短(よみじか)、世は静か、近所の時計が一時鳴る、

「ああどうして、こうもまあ世は不人情なんだろう。地球はまるで氷玉のようなものね。」

「お石もかわいそうじゃが、わしもかわいそうじゃ。力もないのにこんなものを助けなくちゃならぬ」

おい、お石、起きんか!

自分のためばかりじゃなくて、

ちっと私のためにも泣いてくれんか。

泣けない? よし泣かしてやうう!

お石をだいて、キッスして、

顔と顔とをうちあわせ、私の目から涙汲(く)み、

お石の眼になすくって………

「あれ、お石も泣いているよ。

神さま、お石も泣いています」

お石と一緒に泣きながら書いたこの詩に、豊彦は「涙の二等分」という題をつけた。

豊彦が自分の家にひきとったのはお石だけではない。

アルコール中毒の男、刑務所帰りの人殺し、全身かさぶたでおおわれた乞食、どこにも住む家のないだらくした女など、ある時には十人以上の人間が彼のせまい家にはいりこんでいた。

こういう連中の世話をするのは、お石を養育する以上に容易なことではなかった。彼は書いている。

「新川にある十四軒の木賃宿が、いずれもその男だけには宿をかさないというほど、手のつけようのない人殺しずきの男がいたことがあった。

この男は改心を約束したにかかわらず、昔の悪友と飲みまわっては、バカ騒ぎをし、かってに私の勘定で酒を買うので、私はいつでもその後始末をしなければならなかった。

しかしそれだけならともかくも、争いのすえに、再び人殺しでもしでかされてはと思い、しばらくの間は毎月、ある程度のお金を支給してやるつもりでいた。

ところがその男はほかのならず者たちに私を襲撃させておいて、しかも、危機一髪というところで突然現れて彼らを追いはらい、あつかましくも、『助けてやったんだから………』といって、報酬を要求した。

私はこの卑怯なトリックを見すかしてしまったので、その申出を拒んだ。

すると、彼らはたちまち態度を変えて腕力をふるい、そのために私は前歯を折られ、顔が変わってしまったほどであった。」

こんなにに酷い目に遭わされても、豊彦は貪民窟から逃げ出そうとはしなかった。

何故か。彼の日記にそのわけがハッキリと書き残されている。

「私は喧嘩が好きだ。貧民窟に入ったのも、ひとつには、喧嘩が好きだったからである………

私が喧嘩を好むのは、人間が殺されるからではない。本気でやっているからである。」

豊彦はなによりも「本気」が好きだったのである。

口でいうことと心の中が別になっていることを、彼はもっとも嫌った。

ところが、地位や名誉やお金のある人は自分のもっているものを守るうとするために、体裁のいいことをいうだけで、「本気」になれないことが多い。

「私は人間の本気が見たいばかりに、貪民窟にきたのだ。」

豊彦の弱々しい肉体のうちには、こういう激しい血が流れていたのである。

ある青年が、

「先生と伊藤博文とは、どちらが偉いのですか」とたずねたとき、豊彦は、

「僕の方が偉い。僕が博文の歳まで生きていたら、かならず僕の方が偉くなる。」

と、まよわずに答えるほど豊彦は闘志に燃えていた。

が、その火のような闘志も、お石のような悲惨なもらい子に接すると、

「神は愛ではない。暗黒と、絶望とで死と、貧乏の創造主だ!」

といって、神を呪いたくような、暗い、弱い気持ちに変わってしまうのであった。

「私は、泣くために生まれてきたのだろうか? 自分のために泣きあくと、人のために泣かねばならない。

しかし、間違ってしまった世界では、私のような者がいくら悩んだところで、努力したところで、何の役にもたたないのだ。

金あって救済に従事するのならよいが、金は一文もないし、二人の同宿者とめしを分つために、昼食をなくして一日二食に減じて………

それも、おかゆにウメぼしで辛抱しなくてはならない。こんな理想をもった私は何という不幸な男だろう………。」

ひとたび弱気になると、ズルズルと泥沼へ引き込まれていくように、気持ちが重く沈んでいって、

「こんな醜い世界を見るよりか、もらい子にだされて死んでしまう赤ん坊のように、早く天国へいくほうか幸福だ。」

とさえ思ってしまう。

しかしいつまでもうちのめされたままではいない。まるで不死鳥のように、豊彦はその絶望の底からよみがえってくる。

「社会は余りに間違っている。………しかし、言うまい。ただ大きな社会改革の時代を待とう。

それまではできるだけ貧しいものをなぐさめ、新しき日のくるのを待とう。

今日の金持ちの道徳のくさったもののかわりに、新しいクリスチャンの道徳を産もう。

十字架の道は、貧民窟の路地にあるのだ。………」

こう思いなおして、豊彦は新生田川にかかっている日暮橋をわたるのであった。

その日募らしの貧民や労働者にふさいしい名のこの橋を渡るとき、豊彦の心の底からは、埋もれ火をかきたてるように、激しい闘志がわいてきたのである。

7 三つの要求 top

豊彦が用事で町へいって帰ってくると、貧民窟の入口で、ネコのばあさんに出会った。

「先生にさしあげようと思って、ごみ箱からこんなきれいな絵をひろってきたのや。」

彼女はそういいながら、手にもっていた広告ビラのようなものを二、三枚わたしてくれた。

「ありがとう、きれいな絵だね。」

ごみ箱からひろってきたものでも、このような誠意のこもった贈り物は、豊彦にとってはなによりもうれしかった。

くずひろいをしながらネコを十三びきも飼っているこのばあさんに、豊彦は特別の好意をもっていた。

「先生、たのみまっせ。どうぞ私の死に水をくんでおくれやす。

そのかわり、私は先生のキリストさまを信じますよってに………。」

ばあさんが豊彦に頼むことはこれだけだった。

あるとき、豊彦が彼女の家にいってみると、いつも使っている布団が見あたらない。

「おばあさん、どうしたの、布団がないじゃないの。」

「おまへんね。」

「どうしたんや?」 |

新川貧民窟の二畳じきの長屋

|

「向いの家の呑太(のんた)が貸してくれといって、もっていったきり、バクチにまけたんか、返してくれまへんのや。

ほんに悪い奴でおます。」

そういいながらも、ネコのばあさんはべつにののしるようなことはしない。

豊彦は彼女のその態度のうちに、トルストイの無抵抗主義的聖人を見るような気がした。

豊彦はさっそく自分の家にもどって、大きな布団を一枚もってきた。

「おばあさん、これやるわ。くるまって寝ておくれ。」

「先生、すみまへんな、もったいのうござります。」

ネコのばあさんは八十才をこえていたが、それでもくずもの拾いをしなければ食べていくことができなかった。

彼女は、「先生にはたびたびお世話になります。」といってはごみ箱から拾ったゴム人形などをもってきて、日曜学校の子供にやってくれという。

豊彦としては、

――そんな汚いものをもってきてはいけない――――といいたいこともあったが、おばあさんの気持ちを思うと、大きな美しい島を半分もらったくらい、うれしくなってしまうのであった。

このネコのばあさんのように豊彦をたよりにし、豊彦に深く感謝する人々が、新川では月日とともにふえていった。

しかし、彼らは十人が十人とも、こわれた土人形のような人間であった。

自分で自分の始末がつけられないのである。

だから、貧民窟での豊彦の仕事は、こわれた土人形を修繕するようなものであった。

が、修繕を必要とするものは山ほどもあり、しばしば豊彦ひとりの力ぐらいではどうにもならなかった。

しかも、世の中をふき荒れる不景気の風は、貧民窟の住民には一番強く、冷たくふきあたってきた。

正月もすぎたというのに、豊彦の家の近辺に住む花枝(はなえ)さんや、光(みつ)さんや、勝之助がブラブラしていて働きにいかない。

豊彦は新しく「予言者エレミヤ」という作品を書きはじめていたが、それが気になって、路地で日なたぼっこをしている勝之助に聞いてみた。

「どうして、会社へいかないの?」

「ストライキをしてありまんね。」

そのわけを聞くと、勝之助は熱っぽい口調で話しはじめた。

「はじめ、酒井という十一になる娘がやけどしましてん。足からももから、ほとんど体半分焼きましてん。

ところがその娘の父親はバクチでいま監獄へいっとりまんね。

それであまりかわいそうだったさかい、私と秋山という私の上の係の者とで、膏薬代をもらいにいってやりましてん。

ところが先生、会社は一文もださんというのだっしゃないか。その口実がこうだんね。

あれは自分の過失でやけどしたのだから、会社としてはだす金はないというのだす。

そら過失にちがいおまへんね。なにぶん小さい者だすよってに、乾燥室からはこびだす時に、つい燐(リン)をぬった箱を落としたんだすよってに、過失といえば過失だんね。

しかし、危険な仕事に、やっと十か十一にしがならない子供を使うというのが、大体、会社が間違ごうておりまんね。

それで私はうんというてやりましてん。

しかし、その酒井とめという娘は、医者にもかけずに、いまだにほうってあるのだす。

あまり会社のしうちが不人情だっしやろ。

うちの姉が死んだときだって、一文の香典もよこさないんだっしやろ。

医者の見たてによると、うちの姉の歯がぬけたのは、マッチ会社で毒のある燐をいじっていたために、その毒の勢いでぬけたといっていましたやろ。

歯がぬけるまでつくしてやったのに、死んで香典の十銭もよこさんという無慈悲な会社は、やっつけてやりたいと思うておりましたときだすよってに、いつか復讐してやりたいと思うておりましてん………、

それに近頃は不景気だっしゃろ、それで受け取りの貨金をさげてきましてん。

この夏などは一日一円ちかくもうかったものが、二度さげて、このごろではたかがか七十五銭にしかなりまへんね。

それでみんな怒っているところだっしゃろ………。」 |

賃金はさがるし、やけどはしても薬代はくれない。会社の犠牲になって死んだところで、一文の葬式代もでない。

それで、勝之助と上役の秋山とが二百四、五十人の労働者の先頭に立って、ストライキに突入してしまったというのである。

「勝さん、そいつはしっかりやりなさい。こんな時にやっつけなければ、やる時がないのだから………。」

「先生も助けてくれますか。」といわれて、豊彦は心よく応援を約束した。

この頃(明治四十四年 豊彦二十三才)にはまだ、国際労働局も国内労働法規もなかったので、大抵の場合、労働条件はめちゃくちゃで、労賺時間は非常に長く、賃金はきわめて安かった。

豊彦に貧民窟に身を投じていろいろと研究してしるうちに、新川の住民を悩ましている罪悪、病苦の大部分は、この労働条件の劣悪に原因があることを発見した。

新川の子供たちの半数以上が、五才にならないうちに、死んでしまうのは、親の収入不足からくる栄養失調のためであった。

また肺結核やその他の病気が特別に多いのも、体力を無視した長時間労働にその主な原因があった。

なまけ者が飢死にしたところでふしぎとはいえない。

しかし、一生懸命に働く者の生活がなりたたないということは社会全体の大問題である。

こうして豊彦は、キリスト教社会主義者、めぐまれない階級を守る者、労働者の勇敢なる指導者として、立ち上がらざるをえなくなってきた。 |

そのころの女工。当時は労働法規もなく、労働者は苦しんでいた。

|

「私は貧乏を楽しんでいる。多くもつことは悲しいことである。何ももたなければ、面倒くさいことが少ない。

ということは、何も衣食住に不自由しないという意味ではない。どうにかこうにか食べてさえいければいい。

私はべつに大きな家に住みたくない。私は森のなかに住みたい。

タニシとメダカとハスの葉が、私の友だちになってくれる間は私は金持ちになりたくない。

だから私の労働運動なども、多くもつことの要求ではない。

生きていくこと、働くこと、人間らしくあること、この三つの要求にしかすぎない。」 |

何とささやかで当然へ要求であろう。

ところが、この三つを要求したために、豊彦は神戸区裁判所の検事局から呼び出しを受けた。

「君は何故、勝之助にストライキをするようにすすめたのか。」

「私はストライキをすすめたおぼえはありません。」

「しかし、勝之助はそういっているが………。」

「それは明らかに間違いです。ストライキになったのちに、私は相談を受けたのです。」

「一体、君は何を要求しておるのか。」

「貧しい人々や、しいたげられた労働者が、正当な取扱いを受けることです。」

「それはどんなことを意味するのか。財産を平等に分配するということを意味するのかね。」

「いいえ、働いた者が正当な報酬をあたえられ、遊んでいても金が入るというようなことをないようにすることなのです。」

「そんな時代がくると君は思うのか。」

「くると思います。」

「そうすると、君は革命を希望するのだね。」

「いいえ、私はかならずしも革命を希望しません。」

「いや、希望しているにちがいない。君は貧乏人や職工をあおりたてて、日本の国をびっくり返すつもりなんだろう。」 |

当時の新聞にのった、川崎ドックの労働争議

|

まじめに働く人々の生活を守ってやろうとすることが、何故いけないのか。

それが何故、日本をひっくり返すことになるのか。

――それでは、日本という国は、遊んで暮らしているような人に支えられていることになるではないか。

そんなバカな話があるものか――

灯がともる頃になって、やっと帰宅を許された豊彦は、一人でいろいろと思いめぐらしながら新川への道をたどった。

8 最前線に立つ top

この頃の豊彦は朝五時から青年たちに説教をし、七時からは病人たちをひととおり見てまり、それから著述、研究に従事した。

彼は自ら、

「貧民窟は人生と人間社会の実験研究室だ。

ある意味で私はここを実験室として、人間の本質を探究しているということができよう。

私の仕事に、人生というものを社会制度のどんづまりにおいて、ハッキリと見きわめようとするところにあるのだ。」 |

と語っている。

午後になると、貧民窟を見てまわって、病気で寝ていて薬も飲んでいない病人を病院に送ったり、葬式をしたり、戸籍届の代書をしたり、子供たちと遊んだりした。

晩には六時から夜学校をはじめ、八時からは街頭にでて説教をし、九時半ごろ家に帰った。

たとえ雨がふる日でも、彼はずぶぬれになりながら、

「神は愛である。私はだかれるまでこれを主張するつもりです。みなさん、神は愛です。

私は我々の目に見えない神さすが愛であるというのではありません。

愛があるところに神があるといいたいのです。」とさけびつづけた。

時には説教で喉がはれあがって発熱して路上にたおれてしまうこともあったが、翌日にはまた、咳きにむせびながらも、「神は愛である」と説きつづけるのであった。

しかし、葬式代がないために、死んでしまった子供を三日礼だきしめている母親などを見ると、

――神さまは、本当に人類を愛していらっしゃるのだろうか………――

と、彼自身が神の愛に疑いをいだいてしまうことがあった。そんな時には、彼は必死になって祈った。

「天なる神さま、私はこんな悲惨な世界を、よもやあなたが私にお示しになろうとは思いませんでした。

あなたは私を強いものにしてくださいました。私はまだあなたに望みをつないでおります。

私に死の線を越えさせてくださったのはあなたです。

私の醜い魂を清めてくださる神さま、どうか、私たちの世界をもっと清く、美しくしてください。」

豊彦は貧民窟においては、貧しい人々に革命を説いたり金持ちだけが悪いのだなどとはいわなかった。

ただ神による救いの道だけを説いた。

しかし、工場や会社へ説教をしにいくようになるにつれて、彼の神への信仰は、しだいに強く、労働者の人格と生活を向上させる運動に結びつくにいたった。

「ある人は社会運動と宗教運動に、二つの別の物であるという。

精神を向上させることと、生活を改善することとが、全く関係ないことであるとすれば、そんなこともいえよう。

しかし、人間の一番よい生き方を求める者にとっては、この二つの運動を区別することはできない。」 |

豊彦は、労働者たちに伝言するつもりで貧民窟にきたのではなかった。

しかし、町工場で働く職工や女工たちは、キリストの教えを求めて、貧民窟の外部から豊彦をおとずれてくるほど熱心であった。

彼らは、いずれもまじめな労働者でありながら、いつもしいたげられた生活をしている人々である。

豊彦には、これらの人々か見すごしてしまうことはできなかった。豊彦は大声でさけんだ。

「私は、新川に住む乞食の親分であります。」

普通の牧師のたいくつな説教とはちがって、豊彦の説教には人々の心にじかにうったえる。

命がけのはげしさがあった。

「神は監獄の囚人の中に、ちり箱の中にいます。

不良少年のうちに、門前で食べ物をこう乞食のうちに、施療所のうちにいます。

患者のうちに、無料職業紹介所の前に、立ちならぶ失業者のうちに、まことに神はいるのです。

だから、神に会おうと思う人は、教会へいくまえに病院ヘいくがよい。

聖書を読むまえに、門前の乞食を助けるがよい。

教会へいってから病院にまわれば、それだけ神の姿を拝することがおくれるではありませんか。

門前の乞食を助けないで聖書を読みふけっていれば、それだけ神に会う時開かおくれるではありませんか。」 |

豊彦のこの火をはくような説教によって、福音印刷会社の女工、“芝ハル”ほか十一名の男女が信仰に目ざめ、大正元年(一九二一)十二月二十一日、感激の涙にむせびながら洗礼を受けた。

それから四日のちのクリスマスの日に、芝ハルが豊彦に毛のシャツをプレゼントすると、

「ありがとう、しかし、私は寒さをしのぐものを買えないのではありません。

周囲の人を見ると、自分一人だけあたたかいシャツを着る気持ちに離れたいのです。 だから、そんな心づかいをしないでください。」

と、豊彦はやさしくハルをたしなめて、

「われにしたがわんと思う者は、おのれをすて、その十字架を負いてわれにしたがえ。」

――マルコ伝8章34節より――

という聖句(せいく)の書きつけてある額を贈ってやった。

それからのハルは、この聖句のとおり自分を捨てて十字架を負って、豊彦にひたすらしたがっていくようになり、やがて大正二年(一九一三、豊彦二十五才)、この二人は神戸日本キリスト教会で結婚式をあげた。

もちろん結婚後も貧民窟の中に住んで、二人で協力して貧しい人やめぐまれない労働者のために働いていたが、大正三年、豊彦は旅費の大半をマヤス博士とローガン博士に貸してもらって、アメリカのプリンストン大学へ留学した。 |

結婚したころの賀川夫妻

|

豊彦は大学で月二十五ドルの奨学金をもらいいろいろな研究や視察をしているうちに、アメリカにも新川と同じような貧民窟があることを知り、また、多くの失業者や、働いても食えない労働者がいることを知った。

そして、ニューヨークで六万人の労働者が、色とりどりの組合旗をかかげてデモ行進をしているのを見たとき、彼は自分の心にかたく誓った。

――このように、貧しい人々は自分かちで団結する必要がある。

お互いに助け合う組織をしっかりつくらなければ、彼らはいつまでたっても貧乏から解放されないのだ。

日本へ帰ったら、労働組合をつくろう。そして、労働者を組織化しよう――

二年九か月ぶりに日本の土をぶんだ豊彦は、再び貧民窟にもどり、妻とともに懸命に、キリスト教伝道のために働きはじめた。

同時に、労働者階級の指導者としても目ざましい活躍を示すようになった。

ちょうどこの頃、豊彦が蒲郡で病気療養中に書きはじめた小説「死線を越えて」が雑誌に連載されるようになり、日本じゅうの読者の人気をよびはじめた。

そして、この小説が日本全国で話題の中心になりつつあるとき、神戸の川崎、三菱両造船所の労働者二万六千名が、

「賀川先生にしたがおう! 賀川先生につづけ!」

とさけんで、一大ストライキを起こし、豊彦の指揮下に入ってきたのである。

豊彦はただちにこのストライキの総指揮を引受けた。

「労働者も人格をそなえた人間である。賃金の相場にしたがって売買される商品ではない。」

と会社側にたいして声明し、全国民にたいして宣言文を発表した。

豊彦は暴力を闘争の手段とすることには、強く反対する立場をとっていたが、ふとしたことから警官と労働者が正面衝突し、死傷者さえもだしてしまった。

こんなことが禍(わざわ)いして、豊彦はついに捕えられて、監獄に投じられてしまったのである。

9 人間の強味と神への手がかり

top

幸いにして、豊彦は二週間たらずで出獄した。

この直後に、『死線を越えて』は単行本として出版され、たちまち十万部、十五万部とものすごい売れゆきを示し、賀川豊彦という名前は、貧民窟の救い主としてで不朽の名作の作家として、また労働運動の指導者として、日本全国に広く輝かしく知られるにいたった。

豊彦がこの作品によって、多大の収入をえたことはいうまでもない。

しかし、彼はそのすべてを社会運動や救済事業につぎこみストライキの後始末、「イエス団友愛救済所」の確立などを着々とはたしていった。

「諸君は自分をいやしんではならない。劣等感を去れ。労働者としての価値を自覚し、諸君の役割を光栄とせよ。

諸君の歩むべき道はただ一つ、それは愛を出発点とする生産である。

よく仕事をのみこんで、正確に諸君のハンマーをふり、その結果を見つめてみよ。

なるほど、組合は必要だろう、しかし、労働問題は諸君自身の積極的な自覚を土台として、はじめて解決するものであるということをけっして忘れてもらいたくない。」

この主張で明らかなように、賀川豊彦の労働運動は、「労働者自身の積極的な自覚と愛を出発点とする生産」に中心があり、この点てキリスト教への信仰と深く結びついていたのである。

彼はこの主張を農村にもおよぼし、自ら費用をだして「日本農民組合」をつくりあげた。

働きたい気持ちはあっても、まともな職業につけない貧民窟の人々、一生懸命働いても、食うや食わずの生活しかできない職工や農夫、これらの人々は、賀川豊彦を自分たちの英雄として、無類のリーダーとして支持した。

「人間は反抗や暴力によっては救われえない。暴力は永久に合理化されえないものである。

愛のみが人間に進むべき道をあたえるのであって、正しい社会秩序を創造することができるのである。

我々は愛を、愛のみを信頼しよう。力を土台とする解放は、本当の解放ではない。」

賀川はこういう方針のもとに社会運動をすすめていくと同時に、「イエス四友会」を組織して、

一、イエスにありて敬虔なること

二、貧しき者の友となりて労働を愛すること

三、世界平和のために努力すること

四、純潔なる生活を尊ぶこと

五、社会奉仕を旨とすること

この五つの項目を守って生活していくことを常に説き、自ら先頭に立って教え示した。

豊彦のふところには、『死線を越えて』のほかに『太陽を射るもの』『星より星への通路』などの著作をとおして、多額の金がぞくぞくと入ってきたが、彼はその金をつぎからつぎへと社会運動と宗教運動につぎこみ、彼自身は依然として貧民窟のなかで質素な生活をつづけていた。

こうして、賀川豊彦という名前が全国に知れわたったために、新川へ豊彦をおとずれてくる人は毎日二十人をこえるようになり、外国からも名士が訪問してくるようにたった。 |

豊彦の数多い著書

|

この頃(大正十年、豊彦三十三才)、新川を訪問した東京女子大学のある学生は、つぎのような印本記を残している。

十二月二十四日

今夜は、賀川先生がはじめて貧民窟に入られてから、ちょうど満十二年の夜だ。

夕飯のあと、七畳の部屋で火鉢をかこみながら、先生と奥さまから、かわるがわる昔の話をうかがう。

すべてを捨ててここに入られて、火も灯火もない闇の中に、泣きながら寝入ってしまわれた十二年まえの今夜の先生を思うと、深い悲しみと寂しさをおぼえずにいられない。

と、そこへ松井という悪漢がドカドカと入ってきた。彼は酔っていた。

つつ立つたまま激しく悪口をいい、ののしりはじめた。金の無心にきたのであった。

先生は、オーバーの両脇のポケットに手を入れ、目をとじ、口をつぐんだまま、身動きもせずにじっと座っていらした。

松井はますます暴言をはく。しばらくしてツカツカと先生のそばによってきて、一通の手紙を渡そうとした。

先生は黙したままであった。松井は怒って、むりやりに手紙を先生のポケットにねじこんだ。そして、

「三日のうちに返事をよこせ、よこさなければ殺してやる………。」と、繰返し繰返し言いながら出ていった。

みな、ホッとした。

無抵抗主義そのものが生みだす、もっとも積極的な力の強さ、おごそかさにうたれた。

愛と祈りとが生む、耐え忍ぶことの尊さ、無言のうちに教えられた。

先生は、愛のためには十字架を負わなければならないことを沈黙のうちに説かれたのである。

十二月二十六日

夕方七時からクリスマスがはじまった。貧民窟の子ばかり六、七百人集まった。

そのうち、日曜学校にきている子供は二百人たらずであった。

この大勢の子供が一人一人、スズメのようによくさえずる。その騒がしいことは、ほとんど形容に苦しむ。

なれない私どもに、頭の働きが狂わないかと思うばかりであった。しかし、のちには比較的静かになった。

子供たちが着物は汚いが、輝かしいうれしそうな顔をして、壇に立って歌ったり、暗誦したり、話したりするのを見ていると、涙ぐましいほどよろこばしくなる。

もっとも天国に近い者と共にいるような気がして、また、彼らに多く触れれば触れるほど、自分自身もまた、清くされるのを感じる。

自分をとりまいていた醜さが、ことごとく溶かされていくような気がした。

そして、彼らと一緒に喜び、一緒に歌うことができた。

あとかたづけをして、長屋に帰ったのは十二時近かった。

火鉢をかこみながら、賀川先生のおすきな「しっぽく」をごちそうになる。 |

賀川にとって、子供たちは新しい泉であった。

この手記を書いた女子大生と同じように、豊彦も子供たちに接していると、涙ぐましくなる程の喜びを感じるのであった。

子供たちの心の底から清らかな夢と高い理想とがコンコンとわきあふれてくるのを、豊彦はハッキリと感じることができたのである。

しかし、大人にたいいしては、豊彦はしばしば絶望した。

豊彦が十二年もの間、熱心にキリストの教えを説いても、身を粉にして彼らのためにつくしても、結局は何の役にもたたいことが多かったからである。

――人間が三十才をこえて、環境の誘惑や社会の誘惑にうち勝って、イエスの弟子になろうと決心しても、それはほとんど無効なことのように思われる。

自分自身の胸の底に刻み込まれている運命と心の傷が、余り深くまで入ってしまっていて、………若いときのこの傷とはちがって………回復しないものらしい。

彼らも正しくありたいともだえているのだ。しかし、彼らの心に刻まれている古い傷が承知しない。

人間は余りにも弱い! 人間は余りにも弱い――

堕落(だらく)するのも人間の姿であれば、向上するのも人間の姿である。

堕落と向上の間をいったりきたりしている弱い人間、そういう人間は日本じゅうに、いや、世界のどこにでもいるが、特に貧民窟には極端に弱い人間ばかりが集まっていたのである。

彼らの弱さ、彼らのだらしなさは、豊彦をガッカリさせ、何をする気力も失わせてしまうことがよくあった。

そんな時には、豊彦は静かに考えにふけった。

――人間はだらくしきってしまえば、苦しんだり、悩んだりしないでもすむ。

しかし、神さまはそれを許してくださらない。神さまは余りにも無情といえば無情だが、人間が悪人になりきれないところに、人間の強味と神への手がかりがあるのだ――

豊彦自身が、時には貧民窟の大人たちと同じように弱くなってしまった。

時には彼らより以上に神に疑いを抱いた。

しかし、豊彦は自分の弱さを思い知らされるたびごとに、それを正面から克服していっそう強くなっていった。

また、神に疑いを抱くたびごとに、その疑いを手がかりにして、神への信仰をいっそう強めていったのである。

10 神のバクチ打ち top

やがて、豊彦はより広く社会につくす必要にせまられて、神戸の貧民窟から東京にでてきた。

豊彦は約十五年にわたって新川で暮らし、しいたげられた人々の状態を小説や評論として書いてきたので、彼らの悲惨な生活は国民全体の問題として浮び上ってきていた。

また豊彦は国内のいたるところを旅行し、その先々で壇上から貧民の救いをさけんだ。

「彼らの貧苦は、彼ら自身の罪に原因があるのではない。社会全般の罪悪から生まれるのだ。

国民全体の共同生活において、この責任をとるべきである。」 |

豊彦のこのさけび声はついに政府を動かし、新川のみならず、貧民窟は日本の六大都市からぬぐい去られた。

暗い不潔な家がとりこわされ、広い道路が整備されて、清潔で明るい町として生まれ変るにいたったのである。

また、豊彦は日本の三大宗教である神道、仏教、キリスト教の代表者たちにも、全国宗教会議の席上で声を大にしてよびかけた。

「職工、小作人、漁夫、鉱夫など、彼らは一生懸命に働きながらも飢えている。

いこうべき住居も、衣食ももたない。彼らにとおりいっぺんの説教が何の役にたとう。

神が望んでいるのは儀式ではなく、このような人々にたいしてさしのべられる、我々の慈悲の手である。

我々宗教にたずさわる者が眠りから目ざめて、彼らの苦しみを見きわめるとき、救いは初めてやってくるのだ。

仏教の坊さん諸氏、もういちどお経を読みなおし、そのな彼ら諸氏の教祖の活動力の源泉となった精神を、しっかりつかみとってください。

もしもつかみとれないのであれば、日頃お読みになっている経文をまいて、インドにお持ち帰りください。

神道の神主諸氏、諸氏はしばしば神のために念入りな儀式を行なう。

その儀式は弱い者や不幸な者とどんな関係があるのだろうか。

また、キリスト教の牧師諸氏よ。諸氏はたくさんの費用をかけて堂々たる教会を建てている。

にもかかわらず、いやしく生まれ、人知れずほうむられてしまうような人を救いえない。

これは恥すべきことではなかろうか。」 |

こんなことをいえば、坊さんや神主から嫌われるばかりでなく、キリスト教側からも反感をもたれるのは当然である。

しかし豊彦にしてみれば、そこに集まってきた宗教家たちの、なまぬるい生き方には我慢ができなかったのだ。

豊彦は万事こんな調子で社会運動や宗教運動をすすめていったので、しだいにたくさんの敵をつくった。

「賀川をほうむれ、彼は川崎造船所の労働者をあおりたててストライキをさせた男だ。

全国民の将来を不安にする社会主義者だ。神の愛について無駄口をたたく偽善者だ。

彼は何か特別な目的のために貧民窟に住人、作業服を身にまとっているにすぎない。

ある程度の考えをもった人ならば、この男が、社会から追放されるべき偽善者であることがすぐわかるはずだ。

彼は常に、現在の社会秩序をひっくり返そうとしている。

そのために、どれだけ多くの労働者が、彼によって迷わされたことか。」 |

このような非難の声がアチラコチラから次々と起こってきた。

周囲の人々から見れば、豊彦のすることやいうことには、確かにいろいろな問題があった。

豊彦はストライキの先頭に立って闘争するかと思うと、キリストの教えを説く。

政治に反した疑いで監獄に入れられたかと思うと、政府の仕事に積極的に応じることがある。

食うや食わずの生活をしていたかと思うと、 アメリカやヨーロッパヘさっそうとでかけていく。

しかも、豊彦のやることは、パッと人目につくような、派手なことばかりだったから、

「賀川豊彦という人間は、一般の人間以上に野心家なのではあるまいか。」

「あいつは、自分の名前を売りたくて、働きまわっているにちがいない。」

「自分ではクリスチャンだなどといっているが、イエス・キリストを利用しているだけたのではなかろうか。」

こんな疑いやうわさが生じるのも無理もなかった。そして事実、賀川豊彦は人並みはずれた野心家であった。 |

豊彦の筆跡

|

「楽に暮らす工夫を私は知っている。こじんまりとやっていけば、生活はそんなに苦しいものではない。

しかし、こんなにたくさんの人々が苦しんでいる時に、自分一人、楽な暮らしをしていくことは、とても私にはできない。

私はバクチ打ちがするように、すべてを神のまえに賭(か)ける。

私がえるすべての収入を『神の国』の運動のために賭けてみる。

一粒の麦をまかなければ百倍になって帰ってこない、

私は貧民窟で親しく見たバクチ打ちの親分がするように、良いことに賭けてみるのだ。

負けて裸になるか、私が勝つか、サイコロをふってみなければわからない。」 |

つまり、彼は三振を覚悟でホームランをねらう打者だったのである。

自分の打率を上げようなどとケチなことは考えないで、社会というチームのために、力いっぱいスウィングする一発屋であった。

一言でいえば、彼はこの世の中を良くすることと、自分の人生との取換えっこを望んでいたのである。

これほど強気な大野心家でありながら、

「四十才に近くなってくると、愛してもらいたい、という本能よりも、愛したいという本能の方が強い。

私は、妻にも子供にも愛されたいとは思わないが、その反対に、彼らを愛してやりたくてしかたがない。

こんな感じがいつまでつづくか知らないが、おそらくは、私が死ぬまでつづくことがらうと思う。

つまり、親としての本能が、私のうちに目ざめてきたものと考えられる。………

私は子供を愛しているときは、このうえなく幸福を感じている。

そして子供がいなければ寂しくてしかたがない。私は愛したい。」 |

お祈りをする賀川夫妻と子供たち

|

|

こんなことをいっているところをみると、賀川豊彦という人物は私たちと同じように、人間的な弱さを多分にもっていたのだということがハッキリわかる。

つまり、彼は一面では、野心満々たる「神のバクチ打ち」であり、一面では人間共通の弱さをもつ平凡な人間だったのである。

だから、時には名前を売りたいという気持ちになることもあったし、高い地位を望む心を抱くこともあった。

彼は自分の著書のなかで、

「私は、私の強きを誇りたい。」などといっているが、彼が本当に強い人間であったならば、こんなことはいわなかったであろう。

豊彦は心の底から強くて清らかな人間だったのではなく、自分の弱さや醜さを充分に知って、その弱さや醜さよりもいつも一歩だけ先んじて歩いていたにすぎないのである。

「生活難のオオカミは、いつも病魔に苦しめられている私を、絶間なく追いかけてくる。

私はこのオオカミのもっている牙のおそろしさをよく知っている。それで、私は一目散に前の方へ逃げる。

どこまで逃げおおせるか、私には見当つかないが、今日までかろうじて逃げおおせたところをみると、この後も逃げられそうにも思える。

追ってこいよ、生活難のオオカミよ。私は一歩だけ早く、おまえの前を逃げよう。

私はこの悩みの激しいため、疲労を感じないわけではない。

しかしいつも緊張していられることだけは、神に感謝せねばならぬ。………

一歩だけ前に逃げる力を神があたえてくれるなら、私はこのままでいこう。

緊張しているときの方がもっとも神に近くいることができ、もっとも神に近くいることが、私にとってはもっとも幸せなことだから。

オオカミは恐ろしいが、倒れるところまで逃げていこう。それからさきは神の御心のままだ。

目の見えない私は、オオカミに追いつめられながら、神の導きを信じて、闇の中を一生懸命かけていく。

逃げることのできる間は私の心涯は勝利の生涯だ。」

彼はここでは生活難ということにしかふれていないが、彼をおびやかしたのは生活難というオオカミだけではない。

彼自身の人間的な弱さや醜さは、彼にとってはオオカミどころか、ライオンのような大敵だったにちがいない。

ただし、彼には常に、イエス・キリストという、誰よりも頼りになる味方がついていた。

あるとき、豊彦は交通事故で大けがをし、身動きができなくなったことがある。

そのとき豊彦は、戸板で運ばれながら、

――これは、神への誓いをはなれて、地上の名誉や政治的権力を目ざすことがないように、という神からの警告だ――

と思った。神はいつも彼の味方ではあったが、きわめて厳しい味方だったのである。

11 かぎりない前進 top

若いときの豊彦の目標は新川の貧民窟を改善するところにあった。

しかし、その後しだいに彼の活動範囲は広く大きくなり、昭和四年(豊彦四十一才)の十一月には、

「日本を神の国にしたい。日本を神に捧げたい。」

という理想をかかげ、彼は大勢の同志とともに「神の国運動」を起こした。

「神の国運動とは、街頭に、工場に、会社に、農村に、漁村に、我々が無言で十字架を背負ってゆくことである。

変わる世に変わらぬものは愛の運動である。イエスの流した血と、愛の精神は変わっておらぬ。

愛は無敵である。愛は革命よりも強い。暴力、権力を超越して、血を流すのもいとわぬは愛の力である。

互いに手をとりあって、先輩のあとをすすみたい。これが愛の運動、すなわち愛の宣言である。」

この「神の国運動」がはじまって以来、彼は中央委員会のプランにしたがって、組織的に都市から都市へ、町から町へと講演をしてまわった。

目的はあらゆる社会および団体のキリスト教化にあった。

やがて、『神の国新聞』が発行され、農村福音学校がつくられ、助け合いの会や聖書研究会などが次々と開かれて、キリストの教えはものすごい勢いで日本のいたるところへ伝わっていった。

豊彦の活躍は、このように日本じゅうに広がったばかりではなく、海のかなたにまでおよんだ。 |

神の国運勁のポスター

|

大正十一年(一九二二 豊彦三十五才)に台湾ヘキリスト教の伝道にいったのをはじめとして、

大正十三年(一九二四 三十七才)アメリカ、ヨーロッパ

昭和二年(一九二七 四十才)上海

昭和五年(一九三〇 四十三才)中国

昭和六年(一九三二 四十四才)カナダ

昭和九年(一九三四 四十七才)フィリピン

昭和十年(一九戸五 四十八才)オーストラリア、アメリカ

昭和十一年(一九三六 四十九才)、ノルウェー、ヨーロッパ

昭和十三年(一九三八 五十一才)、インド

昭和十六年(一九四一 五十四才)、アメリカ

昭和十七年(一九四二 八十五才)、満州

昭和十九年(一九四四 五十七才)、中国

昭和二十四年(一九四九 六十二才)、イギリス、アメリカ

彼はこれらの国々へでかけていってキリストの教えを説いた。

右の写真に見られるように、彼の講演にはいつも大変な数の聴衆が集まってきて、熱心に耳を傾けた。

いうまでもなく、キリスト教は西洋に生まれて、西洋で育った宗教である。

その西洋の宗教を東洋の人間が英語で説いて、西洋人の心の中に感動をよび起こしたのである。

したがって、豊彦はいわばキリスト教の本場へでかけていって、本場にいる人々を教え導いてきたことになる。

西洋の人々にしてみれば、お株をとられたようなものであったろう。 |

1936年、ノルウェーのオスロ市で講演する豊彦(上)と、

三万五千人の聴衆(下)。

|

豊彦はインドではガンジーと親しく語りあう機会にめぐまれた。

ガンジーは赤銅色の皮膚をむきだしにして、頭に白い手織りの布片をまいたままの半裸体で、小さな日本式の机のまえから立ち上がってきた。

そして両手をさしのべて、豊彦の手をしっかりとにぎり、

「あなたのことはずっとまえからいろいろと聞いていました。お目にかかってうれしくおもうます。」といった。

賀川豊彦という名前はたんに日本国内ぽかりでなく、ほとんど世界じゅうに知れわたっていたのである。

豊彦はまず、インドの協同組合にたいするガンジーの態度について質問した。

「協同組合は政府のする仕事だから、あれはだめです。政府を変えるまではだめです。

インドの信用組合は、大抵だめになりました。」

「あなたは井戸を掘る協同組合を奨励しておられると聞きましたが………。」

「いいえ、それは間違いです。」

「ところで、あなたはじつにお若く見えますが、おいくつなのですか。」

「七十才と少しです。あなたも、もう少し年をとっている人かと思ったら、ずいぶんお若い。一体、おいくつですかな。」

「五十一才です。」

「そうですか、年よりも若く見えますな。」 |

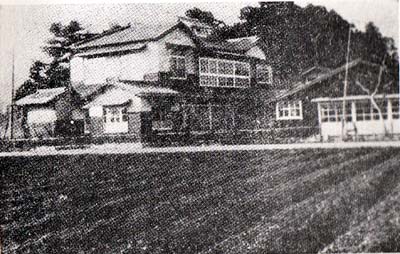

東京で豊彦が住んでいたアンペラ小屋

|

豊彦はここで話題を変えて、

「日本で、もしもあなたが私の立場に立っていられるとしたら、どんな態度をとられますか。」

「良心的な態度をとる以外に道はありませんな。殺されてもかまわんではありませんか。」

話はそれからそれへと発展していった。

外では農民大会が始ろうとしていて時間がなく、この二人は充分に語りあえないままに別れなければならなかった。

シナ(中国)との戦争が激しくなりはじめたのは、この頃(昭和十三年)のことである。

豊彦はこの戦争を深く心配した。彼はイソドヘくる途中で香港に立ちより、シナの有力者と解決策について語りあい、「涙と語る」という詩を贈って、戦争反対の立場を国の内外にハッキリと表明した。

涙よ 涙よ

幼き日よりの親しき涙よ

しばらく別れていた涙よ

またおまえと同居する時がきたね

真夜中に 夜明けに

真昼に 午後に

おまえはしばしば私を訪ねてくるね

おまえは私の弟シナの亡(ほろ)びゆくニュースを

伝えてくれては

私をののしって帰っていくね

私はおまえのののしりをいくらでも受ける

私は卑怯者ではない

ただ私は日本を愛し

シナをも愛している

この二人の愛するものに

喧嘩をさせたくない

そのために私は毎日

苦しんでいるのだ

私は失神者のような

また幽霊のような存在をつづけている

人の罪を負って十字架にかかった

イエスの弟子の私は

国の罪をも負わねばならず

背負いきれない国の罪に

私の頭は沈み 頭はうなだる

おお 涙よ 涙よ

しばらく別れていた涙よ

また同居する日がきたね

彼のこの平和主義が、その頃の日本の国の方針に反したことはいうまでもない。

昭和十五年九月(豊彦五十二才)、彼は憲兵隊によって捕えられてしまった。

主な罪状の一つは、彼が天皇をキリストの上に置くことを反対したところにあったのである。

何と、奇妙な話ではないか。

12 一粒の麦 top

豊彦は反戦思想の持主であったために、その後もいくたびか警察に留置されたり、憲兵隊の取調べを受けたりした。

しかし、いくたび捕えられても、彼は活動を中止しなかった。

「今日でも、キリストとは何かということを、言葉のうえでハッキリさせることが、キリスト教の一番大切な仕事であると考えている人がたくさんいる。

そういう人たちは、キリストにしたがって、兄弟愛と奉仕の生活に一生懸命になっている人々を軽蔑する。」

一般の神学者や牧師にたいする豊彦の最大の不満はここにあった。

「そういう人たちにとってに、壇上で説教をすることの方が、兄弟愛運動よりも高尚なものであると考えられている。

その結果、宗教というものはひからびてかたくなり、抜け殻(がら)だけになってしまう。

しかし、イエスの教えた宗教はちょうどその反対であったはずだ。

イエスは愛を実行することを教えたが、神を定義することは教えなかったはずだ。」 |

賀川豊彦の宗教は、一言でいえば愛の実行にほかならなかった。

その愛が、戦争にさいしては平和主義として、反戦思想として現れたのである。

彼が労働者や農民の人格と生活の向上のためにつくしたのも、彼らにたいする愛に強く深く動かされたからである。

彼の愛は、何か悲惨な大事件が起きたりすると、まるで満々とたたえられている水が堰(せき)を切ったように、激しくあふれでてきた。

話はさかのぼるが、大正十二年九月(豊彦三十五才)、関東に大震災があったときなどは、彼はただちに神戸から船で東京にむかった。

そして、焼けだされて困っている人々のために、直接役立つような救援作業を先頭にたってはじめた。

ある日のこと、浅草の観音堂の縁の下、五重の塔の下、ベンチの下などに、むしろ一枚もたないで野宿している者が七、八百人もいることを知らされた。

豊彦はさっそく浅草寺をたずねていき、

「せめて、観音堂の縁側の上に寝かせてやってくれませんか。」と頼んだが、寺の坊さんは相手にしてくれない。そこで豊彦はきいてみた、

「それでは、私の方で、あのかわいそうな人たちを収容するために、公園内にテントを張ってもよろしいでしょうか。」

[どうぞ、ご自由に。」

豊彦はすぐ東京市役所(いまの東京都庁)ヘオートバイをとばし、アメリカ製のテントを四つもらいうけ、観音堂の東側に張った。

ついでに、十坪(約三三平方プードル)ばかりのバラックも一棟建てかえた。

この臨時宿泊所はたちまち超満員となり、家を失った人々のために大変役にたった。

ところが、二週間もたったかと思われるころ、浅草寺の坊さんが二人で豊彦をたずねてきて、

「この仕事は私どもがやるべきことでした。

まことに申しわけないがあなたがここでやっていることを全部、浅草寺にゆずってもらえないだろうか。」

豊彦はこの申出を受け入れて、テントもバラックもすべて無償で寄付することにしたが、一言だけいわないで入られなかった。

「私の方はよろこんで協力します。人手が不足でしたら応援隊も送りましょう。

しかし、あなたがたの方では観音堂の縁側の上に人を寝せないということを聞いておりますが、生きている人間の方が、木で刻んだ仏さんよりも尊いということをよく考えて、今後はどうか、観音堂の付近に野宿する人が、一人もいないように心がけてください。」

大きな災害があるたびごとに、豊彦はこのような態度で救援に全力をあげた。

そういう時には、彼にとっては宗教や立場の違いなどは全く問題ではなかった。

目のまえの困っている人、悲しんでいる人に、彼の愛はしぶきをあげて流れこんでいったのである。

「台所にいっても神にあい、井戸端にいっても神に見いられ、工場にいそぐ電車のつりかわにぶらさがるときも神を呼吸し、鉄のハンマーをふり上げて、鋼鉄板を打ちのめす時にも、神のふところにあることを知る。

これが本当の魂の姿である。

酒も飲まないのに神に酔い、食もとらないのに神に満腹し、夢にうつつに、うれいに微笑み、光があまねく照らす世界を歩くことは真に魂の芸術を知っている者のみが味わう聖なる心境である。」 |

と彼自身がいっているように、生活の隅々まで神に貫かれ、愛に満たされようとするところに彼の理想があった。

しかし、これはきわめてむずかしいことである。

何故か、賀川豊彦も私たちと同じ一人の人間だったからである。確かに、彼は愛のおもむくままに生きた。

しかし、彼はいつも神の愛に満たされていたわけではない。

時には、一人の弱い人間となって、自分のために涙を流すこともあったし、自分のためだけに喜びたい気持ちに動かされることもあった。

賀川はそういう弱さを死ぬまで克服できなかった人であり、そのために死ぬまで苦しみつづけた人であった。

昭和二十年八月十五日、第二次世界大戦が日本の敗戦のうちに終わるとすぐ、豊彦はマッカーサー元帥に手紙を書いて、日本の実情を説き、日本の国と国民を大切に扱ってくれるようにと頼んだ。

と同時に、無惨に焼け荒らされた国土の上に、希望を失った人々の心のうちに、神の栄光をあたえるべく、彼は伝道、救済の第一線に立った。

それは、いつはてるともない長い坂をのぼるような苦難の道であったが、彼は病身に自らむち打って一歩、一歩、歩みつづけた。

こうして、昭和三十五年四月二十三日、東京で彼は七十二年間にわたる生涯の幕をとじた。

彼の一生はまさに波乱万丈であり、彼の人間性についての評価にいろいろに分れている。

しかし、彼が性格の底にどんな弱さをもっていたにしても、彼が生きている間にやりとげた多くの業績には、やはり多大の価値がある。 小さくまとまってしまって、安楽な人生を生きている人には、彼の矛盾し分裂する人生はとても理解できないであろう。

彼はからだの小さな男であった。しかし、気持ちはとても大きな人物であった。

彼は神とともにいるときは誰よりも強い闘士であった。

しかし、神から離れた時には人一倍の弱虫になってしまった。 彼は波瀾のうちに、一粒の麦として地に落ちた。

今後の世界において、はたしてどんな実を結ぶであろうか。 |

豊彦の著書、『一粒の麦』を記念して建てられた一麦寮

|

top

**************************************** |