|

****************************************

Index 概要 鑑真 ザビエル 鈴木大拙 賀川豊彦

|

第三章 鈴木大拙(伝道につくした人々3)

東洋思想の意義を見いだし、一世紀近い生涯を英文の著作と英語の

講演に費し、その重要性を広く海外に知らせた日本の仏教思想家。

|

|

1 生きがいをさぐろう top

「あっ、にげた!」

「あの木だ、もうすこし近よればうてるよ。」

空気銃をかついで、スズメを追いかけることに夢中ゆうになっていた中学生たちは、とおりがかった先生が、すぐそばへくるまで気がつかなかった。

――しまった――

と思ったが、もうおそい。日頃、むやみに怒鳴りつけたりしない先生だけに、みなまごついてしまった。

――どうしよう………――

互いに肩をすりよせてちぢこまっていると、先生が静かに口を開いた。

「君らは、何でそんな弱いものを殺すのかいな。せっかく鉄砲をかついで歩くのなら、いっそのこと、シシかトラでもねらったらどうか………。」

これはいまから五十年もまえの話で、鈴木大拙(だいせつ)が学習院の先生をしていたころのことである。

その頃、大拙の教えを受けた松方三郎氏(現在、共同テレビジョン・ニュース会長)は、つぎのような思い出話をしている。 |

晩年の鈴木大拙(だいせつ)

|

「教室でやるいたずらはかぎりなくあった。先祖代々伝えられた古典的なものもあれば新発明もある。

そうしたなかの一つに、先生の机を教壇のはしすれすれにのせておくというのがあった。

先生がはいってきて読本を机の上においたとたんに、その机が物音をたてて転落するという仕掛で、うまくいけば、これは視覚的にも聴覚的にもなかなか派手なものだ。

私たちのクラスが先生にはじめて習ったのは中学三年のころであったろうか。

そうしたころのある日、この仕掛をやってみたのである。

もちろん、成功すれば、それをきつかけに教室をあげて――といっても三十人とはいないのだが――ワアーッとわきたつのである。

みんながかたずをのんでいるところに、先生が現われた。

先生はいつものように、何か半分考えごとをしているようたようで、風のように教室にはいってこられて………。」 |

さて、それからどうなったか。大拙はいつものように教壇にのぼり、そしていつものように、ポンと読本を机の上においた。ところが、その日の机は、いつもの机とはわけが違う。

悪童どもは自分たちが仕掛ておいたわなでありながら、ハッとした。

つぎの瞬間への期待に、からだじゅうの血が逆に流れるような気がした。

ガラガラ、ドシャン!

机は大きな音を教室じゅうに鳴りひびかせて、教壇の下に落っこちた。

「そこで一同ワアーッとくるところなのだが、机がもんどりうって落ちただけで、あとがつづかないのである。

当の先生が林のごとく静かで、眉一つ動くわけでもなし、もちろん顔色一つ変わるわけでもない。

これではかたずをのんでいたほうが、そのままスーッと谷底に転落するのほかはない。

しかたがないから、しばらくたって一番前の生徒がでていって机をもとのところに上げ、先生の読本をひろってその上にのせたのだが、一同は先生の顔を見ることもできない。

みじめともなんともいいようもない、始末なのである。

事件はそれだけのことであった。

授業はまるでなにごともなかったかのように、いつものようにはじめられたのである。

この事件はたぶん、先生の記憶のうちには何も残っていたいことだろう。

机の上においた本が何かのはずみで、机もろ共に落ちてしまったというだけのことなのだから。

しかし、私たちにとってはこれは大変な事件であり、一大発見でもあった。

たいがいのいたずらでは人後に落ちないという自信が、一挙にして崩れ去ったのだ。」 |

そして、この事件以来、大拙の時間だけは、誰もさわげなくなってしまったという。

鈴木大拙とは、仕掛られたわなのまんなかを、何の苦もなくし、自然にスーッととおりぬけてしまう人物であった。

しかも、彼はスズメのような弱いものはけっしてねらわない。

ねらうなら、シシかトラのような手ごわい相手をねらう。

彼が九十六年にちかい生涯をかけてねらったもの、それは一体何てあったろうか。

彼は自らつぎのように語っている。 |

96才でなくなる数日まえまで、

大拙はこの書斎で一日のほとんどをすごした。

|

「ここに一匹の犬がいるとします。何かの骨をかじっている。うまいともいわぬ、またまずいともいわぬ。

ただ一生懸命にかじっている。しかし、実際は、うまいにきまっています。

そうでなければ、そうわきめもふらずに食べることはありません。

犬はまた、この骨が、横にいて同じく何か食べている犬のよりも、うまいとかまずいとかはいいません。

また、昨日食べたものにくらべて、どうのこうのともいいません。ただ目のまえにある骨をかじっているだけです。

ところが、これが人間になると大違いです。人閥は自分かいま何か食べているといいます。

また、これがあまりうまくないとか、昨日のよりはすこしましだとか、また、このつぎにはもっとうまいのを食べたいものだとか。

また、となりのやつは自分よりも金があってごちそうを食べてばかりいる。

うらやましいなとか、ねたましいなとか、何かしきりに気になってしようがないものです。

これが人間であって、犬でない証拠だともいえましょう。

同じく食べて、お腹が満足して、そうして生きていくという点では、人も犬も、猫も馬も同じですが、ただ人間だけが食べることを自覚して、そうしてそのうえにまた、自分と他人とを区別し、昨日と今日とを区別し、良いとか悪いとか、うまいとかまずいとか、何かといろいろのことを考えるのです。

生きていくという点だけでいえば、そんなことは余計なことのようです。

しかし、人間はそれをやらぬと、なんだか生きている“かい”がないように思うのです。

そうして実際のところ、そのようなことをいっていると、なんだかこの世がおもしろいように思えます。

犬や猫の世界よりもおもしろいように感じられます。そうではないでしょうか。

しかし、ただ食べていることに目がさめるだげでは、本当に生きている事実に目がさめるということにはなりません。

生きていることに目がさめるということは、それよりももっと深い意味になるのです。」 |

彼のこの話はすこしむずかしいかもしれない。

しかし、皆さんもシシかトラを相手にするような気持になってで頑張って読みつづけてもらいたい。

「意味というのは、物事の“わけあい”ということです。すなわち、ものの道理、筋道のことです。

ただ理屈というだけではありません。これは自分一人でのみこまなくてはならないことなのです。

これをのみこむのに一番よい方法は、信仰に生きた人々の伝記を読むことです。

これらの人々は何で生きていったか。そうして渡したら人間のためにこれほどの苦労をして、どれほど私たちのためになってくれたかを知ることです。

これらの人々の心の奥に何か働いていて、このようにその一生を私たちのためにつくしてくれたのか。

これを知ることによって、私たちもまた自分たちの生きている道理、筋道に目ざめることができるのです。

ここではじめて、生きがいということがわかってきます。

生きていても、その“かい”がわからなければなんにもなりません。」 |

確かに、生きていても生きがいがわからなければなんにもならない。

しかし、世の中には、生きがいを自覚しないで、ただボンヤリと、またはやたらにいそがしくガサガサと、貴重な一生を意味もなく終えてしまう人がどれほどたくさんいることか。

生きがいを自覚しない生涯は、犬や猫の生涯とあまり変わらないのである。

「この世に人間として生まれでたからには人間としての生きがいを知りたい。」

そう思うのが人間らしい人間であり、生きがいを知ろうとすることは私たち一人一人の大切な義務であるといえる。

ところで、大拙は自分一人の生きがいを求めただけではなく、世界じゅうの人間の生きがいを求めた人であった。

これは、空気銃でシシやトラをねらうよりもむずかしい。

なぜならば、「どんな人にも共通する生きがいは何か」とさぐることは結局、「人間は、いかに生きるべきか」という大問題の解答を求めることになるからである。

ギリシアの哲学者ソクラテスは、この点についてつぎのように語っている。

| 「体のもとが腐っているとしたら、どれだけ食べ物や飲み物があり、また、どれだけお金や権力があったところで、誰も生きがいがあるとは思えないだろう。 まして、私たちが生きているもとのもの(精神)がみだれ、腐っているならば、生きがいのあるわけがないではないか。」 |

一体、大拙はどんな生きる筋道を見いだし、いかにしてそれを世界じゅうの人々に伝えたのであろうか。

百年に近い彼の生涯をたどりながら、私たちもまた、自分自身の生きがいをしっかりと見きわめてみようではないか。

2 「本を書いてみたい」 top

鈴木大拙は私にこんなことをいったことがある。

「よく『明治は遠くなりにけり』というが、わしの子供のころには、天保時代に生まれた者を時代おくれのように思ったものだ。」

天保時代とは、一八三〇年より一八四三年にわたる十四年間のことであり、

一八三二年、鼠小僧次郎吉、死刑にされる。

一八三七年、アメリカ船浦賀にくる

一八三九年、渡辺崋山、高野長英、とらえられる。

一八四〇年、中国でアヘン戦争ははじまる。

こういう事件が次々と起こったころである。いわば、日本の国中が大波にゆさぶられているような時代であった。

鈴木大拙(本名を貞太郎という。大拙という名前のいわれについてはあとにしるす。)が石川県の医者の家に生まれたのは、明治三年(一八七〇)だから、この天保時代から約三十年ほどのちのことになる。

大拙の家は金沢市の本多町にあった。

本多町というのは、徳川四天王(家康に仕えた四人の武将、井伊、本多、酒井、榊原)の本多氏――本多平八郎といえば、皆さんもよくごぞんにであろう――の一族が住んでいた町で、各家庭にはかならず梅の木が植えられていた。

なぜか。何代めかの本多家の主人が、

「戦争はいつ起こるかわからない。梅の木を植えて梅ぼしをつくり、いざという場合の食料とせよ。」

という命令をだしたからである。

このこと一つからでもおよその見当がつくように、本多家は百万石の前田藩(日本一の大名)のうちで、もっとも質実剛健な家柄であった。 |

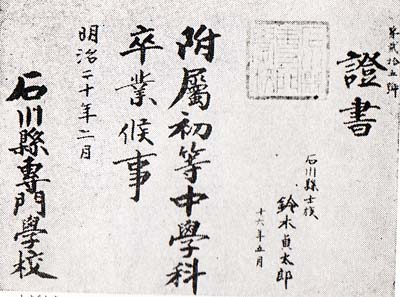

1890年(明治23)石川県金沢にて。

前列右が大拙。他は兄、姉。

|

大拙の父親は、この本多家に仕える医者であり、学者でもあった。大拙自身の語るところによると、

| 「わしの家は先祖代々の医者で、家には本がだいぶあった。 ところが、父親はわしが六才(明治九年)のときに死んでしまった。 わしは五人兄弟の一番すえで、親は兄を医者にしようとしていたが、その兄も父と前後して死んでしまったのだ。 そこで、母が今度はわしを医者にしようと思ったのだが、家が貧乏になってしまったのでそれはできなかったし、わしも医者にぱなりたくなかっかよ。」 |

大拙の家では、毎朝、食事のときに父親の書いた修身訓(人間として向上するための教え)が、子供たちのまえでかならず読まれていた。

――一体。何をいっているんだろう――

末っ子の大拙には意味がさっぱりわからなかった。

しかし、子供心にもそれが何てあるかがわかりたくて、母親のひざの上にだかれていながら、 「わしにせいいっぱい、心をくばっていたものだ。」という。 |

「木を書いてみたい……」、子供のころの夢はかなえられ、

英文の著書もふくめて、130冊にものぽる本をあらあした。

|

たくさんの本にかこまれていただけではなく、毎朝、本を読み聞かされていれば、子供心にも本というものに強い関心がわくのも無理はない。

父親が死んだとき、大拙はまだわずかに六才の幼児にすぎなかったが、

――本を書いてみたい………――と思ったという。

彼は父親の影響によって「本を書いてみたい」とは思ったものの、父親のあとをついで医者になりたいとは思わなかった。

「西郷さんによる西南戦争がはじまったのは、わしの父が死んだ翌年のことだ。

その頃の世の中は大変な乱れ方だった。政府はやたらに紙幣を発行する。銀行はつぶれる。

わしの町にいた人も次々と暮らしがたたなくなって、北海道へ流れていく人がたくさんいた。

わしの家なども、そりゃあもうひどい貧乏になってしもうて、わしらは学校もあたりまえにでられん始末だ。

その頃の学校は上等、中等、下等とわかれておって、半年ごとに学年があがるんだが、成績さえよければ、ドンドン上にあがれたものだ。 わしは『学校だけはしつかりやろう』と思っておったが、………」 |

大拙は学校にも満足に行けなかった。当時は徳川三百年の幕府がたおれて、明治維新がはじまったばかりのころであり、政治的にも経済的にも、国中が大混乱におちいっていたのである。

こんなときには、金持ちと貧乏人の差が、グングン大きくなる。徳川幕府の封建制度下においては、士(武士)、農(農民)、工(職人)、商(商人)といって、武士という身分に属する者は社会の最上位に置かれていた。

ところが、維新と共に四民平等となり、武士だからということで、威張って暮らしていくわけにはいかなくなってしまったのである。

かりに大拙の父親が生きていたとしても、鈴木家はまるで坂道をすべり落ちていくように、しだいに貧乏になっていったに違いない。

「しかし、大拙のお父さんは本多家の侍医、つまり武士であると同時に医者だったのではないか。

お医者さんならば、生活に困ることはないだろう。」

と、読者の皆さんは思うかもしれない。

ところが、その頃の医者は現代の医者とはだいぶちがう。

病人を診察、治療しても、薬をだしてやっても、お金を全く取らなかったのである。こんなことをいうと、

「それでは、医者の仕事は慈善事業みたいなものだったのであろうか。」という疑問がわくに違いない。

確かに、昔の医者の仕事は慈善事業にひとしかった。

せわになった病人は、年の暮れにお礼として金銭その他を持っていくだけで、一定の診察代や薬代をはらわないでもすんでしまったのである。

だから、病人が貧乏な場合には、年に一度のそのお礼さえももっていけない。

もっていけない者は、もっていかなくともよかったのだから、まさに「医は仁術(人助けの仕事)」であった。

ところで、世の中が混乱すれば、貧乏人はふえるし、病人やけが人も続出する。

しかも、お礼をもっていく者はほとんどいなくなってしまう。

だからといって、医者は病気やけがで運びこまれてくる者を、むざむざ見殺しにするわけにはいかない。

これでは医者が貧乏になるのはあたりまえであり、むしろ貧乏にならないほうがおかしいくらいだ。

そういう医者の家庭を、大拙の母親は不平ひとつこぼさないでシッカリと守った。

「わしの母親はいつも信仰に心がけていた。桔梗(キキョウ)の花を思わせるような人であった。

一体に北陸地方は仏教の色がこいところだが、わしの親は、毎朝仏壇に燈明をあげて、仏さんを大事にしておった。 わしはこの母親の感化をだいぶ受けておる。」

彼の母親は、父親と兄がつづいて死んだのちは、女の細腕で苦しい家計をささえ、残された子供たちを育てるために、骨身をけずるような苦労をしなければならなかった。

しかし、仏教の信仰に心がけていた彼女は、どんなに生活が苦しくとも、心はいつも豊かであり、子供たちにとってはだれよりもやさしい理想の母親であった。

明治八年、大拙が小学校に入学し、はじめての進級のとき、成績がとてもよかったので『小学読本』五冊をもらって家に帰ってきた。

そのとき、母親は大変喜んで、それを仏壇にそなえ、鉦(かね)をたたいておがみ、まず第一になき父親に報告したのである。

大拙は、父親からは、苦しんでいる人々を救うためには、自分を忘れて働くことを学んだ。

そして母親からはどんな苦しみにもジッと耐えて、しかもいじけたり、下品になったりしない態度を学んだ。

友だちがお菓子を買って、おいしそうに食べているのを見るとき、彼は自分にいい聞かせた。

――僕はあきらめなければいけないんだ。あきらめるんだ――

しかし、なに不自由なく、のんびりと学校にかよっている同じ年ごろの少年を見たときには、

――どうして、こんなに不公平なことがあるんだろう……――

と、考えこんでしまった。

町の近くを流れる清らかな犀川(さいがわ)のほとりを、彼は一人で歩きまわっだ。

月の光が川べりの砂を白く照らしている。風にゆれるヤナギの枝がかすかにほおをなでる。

しかし彼は気づかない。暗い思いにとじこめられた彼の心は、悲しみの底ヘー直線にしずんでいく。

――お父さんも兄さんも死んでしまった。お母さんがかわいそうだ。僕だってかわいそうだ。

だけど、どうにもならない。あきらめなければいけないんだ。 この世の中には、どうして困ることや不幸なことが、こんなにたくさん起きるんだろう……――

目のまえの草むらのなかで、ホタルが一匹スーッと飛ぶ。その光が、彼にはいかにも哀れなものに見えた。

――あのホタルにも、お父さんがいないのかもしれない………――

3 自分が自分の主人公になる top

明治十六年(一八八三、大拙十三才)、彼は市内の本多町小学校を中途でやめて、父親の友人が開いた塾にうつったがその年のうちに塾から転じて、石川専門学校付属中学校に入学した。

この明治十六年という年は伊藤博文が日本初代の内閣総理大臣になった年の二年まえにあたる。

この頃から世の中はしだいに落ちついてきて、福沢諭吉の出した本などが、だんだんと多くの人に読まれるようになってきた。

が、大拙の家の暮らしはいっこうにらくにはならなかった。

中学の二年になり、三年へと進むうちに、

――僕の家には何かわけのわからないものがつきまとっているのかもしれない。 百年も千年も前のご先祖が、何かのはずみで悪いことでもして、その影響がいまあらわれてきたのではないだろうか――

そんな考えが、フッと心の隅をかすめることがあった。

めぐまれた環境のうちで幸福に暮らしている者には、胸がはりさけるような不幸にぶつかった者の気持はわかるものではない。

父親と兄につづいて死にわかれ、貧乏のどん底心落ちた大拙の悩みやさびしさは、友だちと一緒にいるときでも消え去らなかった。

――何か自分をしつかりとささえてくれるものがほしい。どんな不幸がきても、ぐらつかないような、強い心のもち主になりたい。 お母さんは仏の教えを信じ、その教えを守って暮らすことによって、悲しみに耐えている。 仏教を信じれば、この世の不幸にうち勝てるのであろうか――

母親が仏壇に上げた燈明を、彼はしばしばジッと見つめた。

父親と兄の位牌(いはい)に炎の影がひめやかにゆらぐ。

位牌は何も語りかけてくれない。しかし、何かを感じさせる。

ほかの人にとってはそれはただ小さな木の板に名前が書かれているだけのものにすぎない。

が、彼や彼の家族の者にとってはそれは父親や兄をしみじみと感じさせる尊いものであった。

――お母さんは父親も兄も仏さまになったという。仏さまとは、一体なんなのか。

なぜ、名前が書いてあるだけの小さな木の板が、何か特別な感じをよび起こすのであろう。 この仏壇の中に、仏さまがいるのであろうか――

疑問が疑問をよんで、大拙の心ははてしない迷路へさそいこまれていく。

――お母さんはずっとまえから仏さまを信じ、その教えにしたがってくらすように心がけている。

それなのに、どうして僕の家には大きな不幸がつづいて起こったのか、何か理由があるのだろうか。

それとも、全くの偶然なのか――

考えれば考えるほど、彼にはわからなくなってしまった。

――ことによると、人間にはそれぞれ特別な連命があるのかもしれない。

しかし、運命にしばられて、それからぬけだす力がないとすれば、こんなつまらぬことはない。

仏さまを信じれば、運命をかえることができるのか。

それとも、僕自身の力で自由に生きていくことができるものだろうか――

つぎからつぎへとわいてくる疑問に何も解答をえられないうちに、明治二十年(大拙十七才)、彼は学校制度の改革によって、第四高等中学校の予科二年に編入学することになった。

この学校がのちの第四高等学校であり、現在では金沢大学となっている。

ここで彼は、さいわいにしてすぐれた先生の教えを受ける饑会にめぐまれた。

それは北条時敬(ほうじょうときたか)という数学の先生であり、仏教のうちの禅を修行し研究していた人で、授業とは別に生徒たちを集めて大いに坐禅をすすめたり、仏教を説明してくれたりしたのである。

おそらく皆さんも、坐禅というものについては見たり聞いたりした経験をおもちのことと思う。

足を組んですわり、目を半眼(はんがん)にとじる。手を下腹のところで軽く合わせて肩の力をぬく。

それから呼吸をととのえる。ゆっくりと息をはき、ゆっくりと息をすう。 |

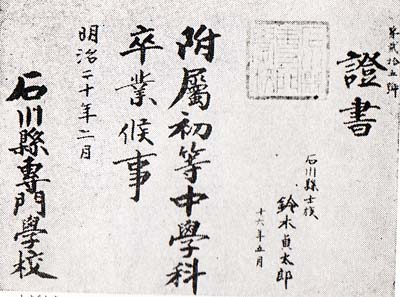

卒業証書。名前の上に“石川縣士族”と書き加えられている。士族は

江戸時代の武士であるが、明治の士族は生活の根拠は何もなかった。

|

このくらいのことは、みなさんもきっと知っているに違いない。問題はなぜそんなことをするのかというところにある。

この点をあきらかにするために、おもしろいエピソードを紹介しよう。

昔、中国に白楽天(はくらくてん)という有名な詩人がいた。

この詩人が政府の命令を受けて、ある地方をおさめにいくことになったとき、彼は日頃、尊敬している鳥菓(ちょうか)という坊さんを訪問して、

「このたび、私は政治家として多くの人民を統治することになりました。

どんな心がまえで、これをやればよいのでしょうか。」と質問した。

すると、坊さんはただ一言、答えた。

「良いことをして、悪いことをしないことだ。」

白楽天はこの簡単すぎる答えに満足できないで、

「そのくらいのことなら、子供でも知っています。」と口をとがらせていうと、坊さんは

「確かに子供でも知っている。しかし、大人でも実行できない。」と答えて、それ以上は何もいわなかったという。

この坊さんの言葉はきわめてやさしくて簡単だが、ズバリと真実をいいあらわしている。

|

白楽天

|

皆さんも良い悪いの区別はよくごぞんじだ。

たとえば、朝早く起きて勉強すること、家の仕事を手伝うこと、これは良いことであるのは充分にわかっている。

しかし、いざやろうとすると、なかなかできない。

逆に、テレビを見てふかしをすること、また素直にあやまるべきところを、頭をさげないで嘘をつくこと、こんなことが悪いことであるのは、誰でもよく知っている。

だから、やめようとする。しかし、やめるのはとてもむずかしい。

この点では大人も同じことである。

健康に悪いということで、煙草をやめようと思っている大人は、世界じゅうにどのくらいいるかわからない。

が、実際にやめられる人はめったにいないのである。

つまり、善悪のくべつを知っているということと、善悪を区別して実行するということとはかならずしも一致しないのである。

私たちはこれを一致させたいと思う。

一致させるのは自分自身なのだから、自分さえしつかり決心すれば、一致させうるはずである。

ところが、これが思うようにはいかない。おかしなことに、私たちは自分で自分が自由にできないのである。

その不自由さを痛感した人はだれでも、鳥菓(ちょうか)という坊さんのいうとおりに、

――よいと思うことがすぐ実行できて、悪いと思うことは、断固としてしないでいられるようになったら、どんなに具合がいいだろう――

と願わずにはいられなくなる。しかし、これではまだ本当の自由ではない。

たとえば、朝三時に起きて勉強しようと心にきめる。そして、毎朝五時に起きて勉強をすすめていくことができるとすれば、それは確かによいことの実行である。しかし、

「僕は五時に起きて勉強しなければならないんだ。」

と、いつも自分にいい聞かせて、それを実行するのは、心の大変な重荷であり、束縛(そくばく)である。

それよりも、五時になると自然に目がさめ、少しもつらいとは感じないで勉強をすすめていけるとすれば、こんないいことはない。

これこそ本当の自由である。

つまり、特に意識したり無理をしなくとも、自然によいことが実行できるところに、本当の自由があるといえるのである。

そうなるためには、よほど自分自身をトレーニングしなければならない。

坐禅とはそのトレーニングの一つの方法であり、その大きな目標は、

「本当の自由をえること、すなわち、自分が自分の主人公になること。」にあるといえるのである。

それでは、「自分とは何か。」ということが、たちまち問題になってくる。

大拙は北条先生の指導のもとに坐禅をしながら心をしずめ、こういうむずかしい問題の解決を求めて、全力を傾けはじめたのである。 |

座禅は本当の自由をえるトレーニングである。

|

4 「何かあるぞ」 top

やがて大拙は、すぐれた友人たちと力をあわせて、『明治余滴(めいじよてき)』という雑誌をつくり、次々と自分の意見をその誌上に発表するようになった。

その当時をかえりみて、彼は自らつぎのように語っている。

「わしらの雑誌には、たとえば『楠正成を論ず』というような歴史に関する議論をたたかわせるものとか、『どこそこへ遊びにいった』というような、旅行記みたいなものがさかんに書かれたものだ。 文章はみなむずかしい漢文でな、誰も小説は書かんかった。

あんなものは道楽者(だらしのない人間)のすることだということになっておって、我々の眼中にはなかったわい。」

つめたい月の光が、校庭のポプラ並木にふりそそぐ。夜露が肩をしっぽりとぬらし、北国の風がほおをさす。

そんな宵でも、大拙と彼の友人たちは歩きつづけ、夜がふけるまで語りあった。

彼らの胸のうちには、熱い、激しい情熱の火が燃えていたのである。

すぐれた友人たちとの議論は、大拙の考えを深め、また広めた。

この頃大拙が親しく交際していた西田幾多郎、藤岡作太郎などは、のちに日本の文化を進展させる、偉大な学者となった人々であった。 |

西田幾太郎(明治の著名な思想家)

|

彼は、これらの友人と共に座禅をしたり、雪門(せつもん)という坊さんが月に一回行なう禅の話を聞きにいったりした。

「ところで、こんな話がある………。」

そういって、雪門和尚は講演の途中でしばしばおもしろいエピソードを引用した。

昔、インドのある地方に、いろいろな動物がすんでいる大きな森があった。

一羽のオウムがその森を訪問したとき、動物たちが大変親切にしてくれたので、彼は大いに愉快に遊ぶことができた。

ところがその数か月後、炎が天をこがすような大火事かその森に起こったのである。

たまたま、ひさしぶりにもう一度訪問してみようと思って、その森の近くまで飛んできていたオウムは、

――これは大変だ。すぐに消さなくては………――

と、近くを流れる川へ飛んでいって羽根をぬらし、燃えている森の上空を飛びまかった。

飛びまわっては飛び帰り、水にはいってはまたもうぜんと火の上を飛ぶ。

このようすをしばらくの間遠くからながめていた仲間のオウムが、見るに見かねてそばへやってきていった。

「君は羽根のしずくで、あの大火事を消そうと思っているのか。

バカなことはよしたまえ、あの大火事が、君の羽根についた水ぐらいでどうして消えるはずがあるか。」

「僕はじつとしてはいられないんだ。あの森の動物たちにはとても親切にしてもらった。

みんな僕の友だちなんだ。だから、できるだけのことをしたいんだよ。」

大いそぎでそう答えると、オウムは森の上空へ飛んでいった。猛火は少しもおとろえない。

しかし彼は水の運搬をやめなかった。つかれてもつかれても、川と森の間をフル・スピードで往復しつづけたという。

皆さんはこの話をどう思うであろうか。

森は大きくて火は強い。オウムは小さくて、彼のはこぶ水はほんのひとたらしにすぎない。

科学的な立場からいえば、オウムの努力は全くむだな骨おりだ。

しかし、このオウムをバカな鳥だといえるだろうか。

彼の気持には何か美しく尊いものがあると思えないだろうか。

我々はとかく、役にたつことが価値のあることだと思いやすい。

また、何かをする場合、すぐにできるかできないかを考えてしまう。

そして、役にたたないことはやろうとしないし、できないと思うことは最初からあきらめてしまう。

いわゆる利口な人は特にそうだ。

しかし、我々が何かをしようとする場合には、役にたつかたたないか、できるかできないかばかりを考えてはいけないのである。

このオウムの、じつとしていられない気持、これは言葉を変えていえば、誠であり真心である。

自分本位な生き方ばかりしている者からは、この誠や真心はでてこない。

誠や真心に貫かれて生きるためには、なによりもまず、自分にしがみつく気持をすてなければならない。 |

話は聞く者の胸にしみこんできた。しかし、こういう話は聞いてわかっただけでは意味がない。

というよりも、日常の生活のうちで実行できなければ、本当にわかったとはいえないのである。

たとえば、素直に「ハイ」といえば何も問題なくすむところを、つい意地をはってしまったり、プーッとふくれてしまって、あとで悔やむようなことが私たちにはしばしばある。

「わかっているんだけど、いざとなると、どうも素直に『ハイ』っていえないんだ。

ついカーッとなってしまったりして、ほんとに困ってしまうよ。

全く、自分というものは自分の思うままにならないものだな。」

皆さんのうちには、こういう反省をしたことのある人がたくさんいると思う。

この問題では、大抵の人がこまらされる。大拙も例外ではなかった。

彼も私たちと同じように、「ハイ」というべきところで、素直に「ハイ」といえない傾向をもっていたのである。

つまり、大拙にも雪門和尚の話が、話としてわかるだけで、本当にはわからなかったのだ。

やがて、彼はわかりたい一心で、はるばる雪門和尚の寺まででかげていった。

和尚の寺は国泰寺といって富山県の射水(いみず)郡にあった。 大拙はくりから峠をこえて高岡まででて、そこから歩いて和尚の寺を訪れた。

「六世紀のはじめに、だるま大師がインドから中国へやってきたときのことだ。」 和尚は大拙の求めるままに、仏教の話をしてくれた。

「そのだるま大師に中国の皇帝が、

『あなたは仏教の名僧だそうだが、仏教を信じれば、一体、どんなよいことがあるのか。』と質問した。これにたいしてだるま大師は、

『仏教を信じても、よいことは何もない。』と答えたので、皇帝は信じようとする気持になれなくなってしまった。 だるまもそれ以上はなにもいわないで、ただちに立ち去ってしまったという。わかるかな………。」 |

大拙には返事のしようがなかった。広々とした海のまんなかにほうりだされたような気持であった。おそらく読者の皆さんも、中国の皇帝と同じように、

――信じても、よいことが何もないのであれば、信じるだけ損だ――と思うに違いない。キリスト教では、「信じる者は救われるであろう。」という。

こんなふうにいわれれば、「信じてみようか」という気持にもなりうる。

が、「信じても、よいことは何もない。」といわれたのでは、信じたくなくなるのが人情というものだ。 |

だるまの図

|

この話を聞いて、

――そんなバカバカしい話があるものか――と思う人もたくさんいることだろう。

常識的に考えれば、そう思うのも無理はない。しかし、大拙には、バカバカしいとは思えなかった。

それどころか、彼はこういう話には、心を奥底からゆり動かされるような力を感じた。

――何かあるぞ――

それが何てあるかはわがらなかったが、彼はそう思いながら金沢に戻ってきた。

それが何てあるかは、いまの皆さんにも見当がつかないであろう。

確かに、この話は少々むずかしいが、皆さんも大拙とおなじく、

――何かあるぞ――

そう思って、読みすすんでもらいたい。

大拙にしても、ハルバル雪門和尚の寺まででかけていって、わかったことといえば、

「自分には、まだ何もわかってはいないのだ。」ということだけだったのである。

5 坊さんとはこういうものか top

学校を中途でやめるということ、それは向学心に燃える少年にとってはなによりもつらいことである。

不幸にして、大拙は家計の都合で、どうしても卒業まで、学校をつづけることができなかった。

親しい友人ともわかれなければならない。尊敬する北条先生からもはなれなければならない。大拙は悲しかった。

――不公平だ。こんな不公平なことがあるか――

彼の悲しみは深いいきどおりに変った。

――僕は負けないぞ、勉強して、こんな不公平をつきやぶってやる――

父親が残してくれた家も土地もすでに人手に渡ってしまっている。

たくさんあった本も売られてしまって、手元には一冊もない。それでも彼はくじけなかった。

――何かあるぞ、それをつかめば心のしこりがとれて、人間らしい生涯を堂々と生きぬいていけるような、何かがあるぞ――

大拙はその「何か」を追求した。ときには夜空にかがやく星を見つめながら、深いもの思いにしずんだ。

――たくさんの星が北極星のまわりをめぐる。なぜだ? なぜ、特定の一つの星が、ほかのいろいろな星の中心になるのだろう。人間の世界で、僕は北極星になれるであろうか………――

またときには、兼六公園のサクラ並木を何時間見歩きつづけた。

そよ風に花びらがふぶきのように散って、彼の肩にふりかかってくる。

――花は咲き、花は散る。人は生まれ、人は死ぬ。僕もやがては死ぬ。が、いまはここで、たしかに生きている。

この生命にどんな意味があるのか。死ぬときに後悔しないでもすかような生き方、それを知りたい――

働きながら本を読んだり、自分で考えたりしているうちに、月日は矢のように流れ、明治二十二年(一八八九、大拙十九才)、彼は能登飯田小学校高等科の英語教師となった。

そして、この翌年には、石川県美川小学校の高等科に転じたが、四月八日、彼は母親に死にわかれ、二十才になるまでに、父、兄、母と三人の肉親を失ってしまったのである。

大拙は泣いた。目が赤くはれあがるほど泣いた。

――しかたがないんだ。あきらめなければいけない――

いくら自分にいし聞かせても、涙がつぎからつぎへとあふれでてくる。

静かな仏教的雰囲気で、いつもやさしくかれをつつんでくれた母親、その人がもうこの世にはいない。

悲しい、その悲しみが胸をえぐる。しかし、大拙は負けなかった。

彼のかぎりない向学心は、この悲しみを一つのさかいとして、いっそう強く、いっそう激しいものとなっていった。 |

大拙は能登飯田小学佼高等抖の英語教師となった。

|

やがて明治二十四年(一八九一、大拙二十一才)

――もっと勉強したい。そして、もっとわかりたい――

という気持に駆られた。

神戸にいた兄さんの援助のおかげて、彼は、小学校の先生をやめて上京し、東京専門学校(現在の早稲田大学)に入学した。

この学校で彼はもうぜんと勉強をはじめたが、彼の心はどうしても仏教からはなれない。

――何かあるぞ、きつと、我々の心をささえてくれるものが、何かあるぞ――

こんな期待の動くままに、彼は先輩に紹介してもらって、鎌倉の円覚寺に今北洪川(いまきたこうぜん)という坊さんを訪れた。

「その頃のわしは、二十才をこえたばかりの書生でな、世開のことなどは何も知らなかったわい。

いまは二十才ぐらいになると、なかなか利口な人がおるが、その頃の、しかも田舎からでてきたばかりのわしは、全く何も知らんかった。」

大拙はただ「わかりたい一心」で、円覚寺を訪れたのである。彼には損得の観念も出世欲もなかった。 |

大拙がかよっていたころの円覚寺山門

|

今北洪川

|

「わしはただ、わからないことをわかろうと、一生懸命つとめただけであった。

自分には何ができるか。自分にはどんな能力があるかなどということは全く考えてもみなかったよ。

円覚寺へいったのはわかりたい一心で、それ以外には何もなかった。」

その「わかりたい一心」で、大拙は今北洪川に会った。

「どこで生まれたか。」

洪川和尚は堂々たる体格をしていた。声は静かでも、人を比倒する力をもっていた。

「加賀(石川県)の金沢です。」

「北国の者は根気がよい。」

「…………」

話はそれだけだった。

こうして、大拙は今北洪川のところへ弟子入りすることになったのであるが、彼は当時のことをつぎのように語っている。

「そのとき“大いにやれ”とはげまされたかどうかは忘れてしもうた。

またそのとき洪川老師の人格からどんな印象を受けたか、それもいまは覚えがない。

いま覚えているのは、ある朝、それは夏であったから七時ごろかな。

老師が池にのぞんでいる縁側で、粗末な机に向かわれ、かたい椅子に腰かけて、朝ごはんを食べておられた姿だ。

それがまことに簡素きわまるものでな。ご自分で土鍋のおかゆをよそって、おわんに写して食べておられた。

わしをごらんになると、いかにもむぞうさに、その机の向かい側にあった椅子を指さして、

『そこにすわれ』といわれた。

そのときの問答も忘れてしもうたが、ただ、老師の顔や姿のいかにもかざりけなく、いかにも誠実そのもののようなのが、深くわしの心に刻みこまれたのだ。」

皆さんは、大拙がくわしいことを覚えていないので、

「鈴本大拙という人は、ずいぶん忘っぽいんだな。」

と思うかもしれないが、彼がわすれっぽいのではなく、過ぎ去ったことにいつまでも心をとどめていない人だったのである。 とかく、老人というものは、「わしの若いころは………。」というような口調で、むやみに昔をなつかしむ。

大拙にはそれがなかった。

彼が昔を語るのは、放送局から依頼されたり、伝記作家その他からだのまれて、どうにもやむをえないときだけであった。

「わしは過去のことは考えんな。いつも末末のことを考えておる。

あれをしなくてはならぬ。これをしなくてはならぬとな。」

百才近くになっても、彼はいつも未来を考えていた。仕事の山を支えにして

「まだ、当分の間は死ねんぞ。」と、まるで青年のようなファイトに燃えていた。

彼には、思い出にしがみついているようなひまはなかったのである。

だから、昔のことなど、細々とは記憶していない。しかし、今北洪川については、

「かざりけのないところにうたれたのだ。なるほど、坊さんとはこういうものかとね。

いまの坊さんとはだいぶ違うぞ。このとき坐禅はすべきものだと思ったね。

とにかく、わしがまだ若いときに、強い印象を受けた人はこの人だけだったな。」

というほど忘れかたい印象を受げたのである。

それからの大拙は、この洪川老師のもとで坐禅の修行に熱中した。

――偉がりもしないし、強がりもしないで、自分の力をせいいっぱいだしきって生きられる人、お金にも地位にもとらわれないで、のびのびと生きられる人、そういう自由自在な人になりたい――

大拙にとっては、その具体的な目標は洪川老師であった。彼は東京から熱心に鎌倉へかよった。

また、しばしば寺にとまりこんで、集中的に坐禅の修行にはげんだ。

ちょうどこの頃、金沢から西田幾多郎が上京してきた。

大拙はこの親友のすすめによって、学校を変わり、二人で一緒に東京帝国大学(現在の東京大学)選科に入学した。

6 真理はけっして死なない top

「牛の飲む水は乳となり、蛇(ヘビ)の飮む水は毒となる。」という言葉がある。

確かに、同じ水ではあっても、牛が飲むか蛇が飲むかで、結果が全く違ってくる。

いろいろな勉強や努力についても、これと同じことがいえる。

世の中には、誰にも知られないように人殺しをするために、完全犯罪を計画して、一生懸命勉強したり努力したりする者がいる。

そんな勉強や努力は、蛇の飲む水が毒になるようなもので、何の価値もない。

また、ただお金もうけや贅沢をしたいために、それから、出世していばりちらしたいためだけに、勉強し努力するような人もいる。

こういう勉強や努力も価値があるとはいえない。

自分の都合だけを考えてする勉強や努力は蛇の飲の水が毒になるように、人間の社会に害毒を流すことになるからだ。

この点について、大拙は晩年になってから、つぎのように説いている。

私たちはいつも自分のみを主として、物事の考えをすすめます。それは当然のことです。

しかし、自分は自分だけで、自分なのであると思ってはいけません。

他人がいるからこそ、自分もまた自分なのであるという事実に気がつがなければいけません。

ですから、自分だけ良くなれば、それでよいというわけにはいきません。

「自ら」と「他」と、共に良くならなければならないのです。これを「自利利他(じりりた)」というのです。

世の中に「もちつもたれつ」という言葉があります。それも同じ心です。

この心になるには、どうしても、生きているということの事実、すなわち、「誠」に目ざめなくてはなりません。

「誠」が信仰なのです。「誠」がなくては生きていけません。

そうして、生きがいということも、またわからなくなります。

自分をむなしくすると、「誠」はおのずと心のうちにわいてくるのです。

自分をむなしくするためにはどうすればよいのかというと、積極的に他のために働くことです。

他のために自分の労をおしまずに、手足を動かしていると、自分のことが自然でと気にかからなくなります。

この手足を動かすということは、何でもないようで、なかなか意味深いのです。

手足を動かして他のためにつくす。

これを小さなときからならしておくと、自然に自分のことのみを考える癖が少なくなり、何かにつけて「誠」が養かれ、信仰ができてくるのです。

昔、「一日作(な)さざれば一日食らわず」といった人があります。

この「作(な)す」というのは手足を動かすこと、働くこと、他のためにすることです。

元来、生きるというのは動くこと、人間にあっては働くことです。

ですからべ働くこと――これが「自利利他」の原動力なのです。

これで、生きている“かい”とは何であるかがわかり、したがって信仰がでてくるし、「誠」が養われるのです。 |

牛の飲む水が乳になるように、私たちの勉強や努力が価値のあるものとなるためには、自分をむなしくした「誠」に貫かれなければならないのである。

そして「誠」に貫かれていれば、自分にしがみつくことがないから、私たちは自由自在に行動することができる。

こういうことは口でいうのは簡単ですが、実行するのはとてもむずかしい。

ところが、今北洪川(いまきたこうぜん)はこれを朝から晩まで実行している人であった。

170

青年大拙の目標は、洪川和尚をよく見ならって、自分をむなしくした「誠」を体得して、自由自在な人間になるところにあったのである。

彼は学校へはほとんどいかないで、もっぱら鎌倉へ足をはこび、洪川和尚の教えを受けた。

話を聞いたり、坐禅にはげんだりしただけではなく、積極的に掃除をしたり、力仕事を手伝ったりして、働くことをとおして「誠」への道を懸命に歩みつづけた。 |

読書に専念する大拙、1956年、ニューヨークで

|

こうした絶間ない努力のうちに一年間がすぎ、やがて明治二十五年(一八九二、大拙二十二才)をむかえたが、この年の一月十六日のことである。

大拙が寺の寮にいたと大奥でドシンと大きな音がした。

かけこんでいってみると、洪川和尚がたおれている。脳溢血だ。

さっそく医者をよんで診察してもらったが、すでにこの世の人ではなくなってしまっていた。

母親が死んで二年しかたたないうちに、大拙はふたたび大きへ不幸に見舞われたのである。

洪川和尚は何もいい残さないでこの世を去ってしまった。

しかし、悲しみの底にしずむ大拙の胸には仏教の開祖釈迦が死にぎわに語った言葉が洪川和尚の声に乗ってソクソクと伝わってきたようだった。

「何も悲しむことはない。命のあるものはかならず死ぬのである。

この世の中では、これはどうにもならぬことなのだ。

私が死んだあとは、ただ真理にしたがい、つねに真理を師として生きる努力をしてもらいたい。

おまえたちは、私の志をついで正しい教えをどこまでもひろめてくれ。

私の体は灰となり、形は消えうせてしまっても、私が説いた教えは、生きとし生けるもののうちにいつまでも生きつづけることだろう。」 |

照らされる人は変わっても、照らす月には変わりがない

|

|

こういい終わると、釈迦は安らかに最期の息をひきとった。

悲しい沈黙はやぶれ、弟子たちはあふれでる涙を大地にそそいだ。

胸をさく悲しみが、荒れ狂う大波のようにこだまして、梢にかかる月も山の端(は)にさびしくしずんでいく。

その弟子たちのうちに、大拙は自分の姿を見いだした。

彼にとっては洪川和尚こそは釈迦であり、仏陀(真理を体得した人)であった。

その仏陀が彼に直接よびかけてくる。

「私の体がこの世から消えても、私が説いた教えは、私が身をもって示した仏教の真髄は人類の心のうちにいつまでも生きつづけることだろう。」

かつて、インドのクシナーラー城外で釈迦の死に顔を照らした月が、いま、円覚寺の上空にかかって、洪川和尚の不動の姿にコーコーと輝く。

照らされる人は変わっても、照らす月には変わりがない。

そして、教えを説いた人は変っても、説かれた教えには変わりがないのだ。

人は生まれがあり死にかわる。その命は朝露の如くにはかなく短い。

しかし、釈迦によって説かれた教えは月のご特に永遠に輝く。二千五百年まえに釈迦は死んだ。

が、その教えは語りつがれ説きつがれて、脈々として生きつづけ、洪川和尚のうちに宿ってその生涯をささえた。

いまや、その洪川和尚も世を去った。

人は死ぬ、かならず死ぬ。誰も死をさけることはできない。しかし、教えは死なない。

釈迦の教えは永遠の生命をもつ。なぜか。真理だからだ。ニュートンが死んでも、リンゴは木から落ちる。

いや、ニュートンが生まれるまえから、リンゴは木から落ちていた。

そして、彼が引力の法則を発見する、しないに関係なく、リンゴは今後も永遠に木から落ちる。

不滅の真理とはこれをいう。彼はその真理を理論づけたにすぎない。

ところで、釈迦はニュートンが物体の世界で見いだした法則を、人間の世界で見いだしたのである。

釈迦は、人間の世界にもリンゴが木から落ちるように、永遠に変わらない人生の真理があることを発見したのだ。

釈迦はその真理を仏教という一つの偉大な教えとして組みたてた。

それは、引力の法則がすべての物体の落下にあてはまるように、すべての人間の生涯にあてはまる人生の筋道にほかならない。

「世の中にはありとあらゆる苦しみが満ち満ちている。

しかし、どんな苦しみも、もとをただせば、みな、我々の我の強いところに原因があるのだ。

人間はだれでも欲が深く、おこりやすく、ぐちっぽいものだ。

これを人間の三毒というのであるが、結局はこの三毒も、我(が)をはり自分にしがみつくところから起こるものである。 したがって、苦しみをなくすためにはなによりも自分にしがみつく気持をほろぼさねばならぬ。」

と釈迦は教えた。

この教えは、物理の世界に例外なく通用する引力の法則と同じく、あらゆる時代の、あらゆる人間に通用する。

釈迦は、この教えを口で説いただけではなく、自ら実行して示した。

それが伝え伝えられて、洪川和尚によって大拙に説かれ示されたのである。

いま、洪川和尚往死んだ。しかし、洪川か説き示す仏教はけっして死なない。

すでに大拙の胸のうちにも、この不滅の教えが、若いたくましい芽をだしつつあるのだ。

人々のすすり泣く声が木枯らしにのって、冷たい冬の空にしのびやかに伝わっていく。

――この悲しみを乗りこえねばならぬ―― 大拙は涙をふりきって立ち上がった。

7 雁(カリ)が飛べばその影が水にうつる

top

洪川(こうぜん)和尚が死ぬとすぐ、弟子のうちでもっともすぐれていた釈宗演(しゃくそうえん)という坊さんがあとをついで、円覚寺の最高責任者となった。

大拙はひきつづいてこの宗演和尚の指導を受けて、坐禅にはげみ、仏教の勉強に専心した。のちに、

「鈴木大拙は、東西の文化に橋をかけて、欧米の人々を東洋の思想に渡した人である。

その世界文化史的功績は、じつに偉大であり、不滅であるといえる。

西のシバイツァー、東のスズキなどといわれるのも当然である。」

といわれるようになったが、彼が東西の文化の間に橋をかける仕事をやりはじめたのは、宗演和尚の指導を受けた年の翌年のことである。

明治二十六年(一八九三、大拙二十三才)、釈宗演はシカゴの万国宗教会議に出席して、仏教の講演をすることになった。

大拙はこの講演の原稿の英訳を頼まれたのである。 |

洪川の後継者、釈宗演

|

ここで皆さんがよくごぞんにの夏目漱石が登場する。

このとき、漱石も円覚寺の境内にある一室に、禅の勉強をするためにとまりこんでいた。

まだ二十七才であった。

彼が『吾輩は猫である』とか『坊っちゃん』のような小説を書きはじめたのは、このときから十数年ものちのことである。

「宗演和尚の原稿は短いものだった。

わしはそれを英語に訳して、夏目さんのところへもっていってなおしてもらった。

夏目さんとのおつきあいはそれだけだ。」と大拙はいっている。

漱石は英文学の専門家であり、四才も年上だったから、この当時の大拙よりも英語の実力ははるかに上だったと想像される。

こうして、大拙は漱石に助けられて、東洋の思想を西洋の人に知らせるという仕事の第一歩を踏出した。

そして、この翌々年の明治二十八年(一八九五、大拙二十五才)には、彼の生涯に大きな一区切りをつけるような、転換が起こった。

年来の修行が実を結んで、ついに彼は「さとり」を開くことができたのである。

さて、この「さとり」ということばの内容がむずかしい。一言でいえば、

「自由自在な人になった。」ということである。また、

「いつでも、どこでも、誠に貫かれて生きることができる人になった。」

ともいうことができよう。 逆の言いかたをすれば、

「自分にしがみついて、自分本位になる気持をすべて克服してしまった。」

ということにもなる。 話がむずかしいので、皆さんがよくご存じの宮本武蔵の例をあげて、具体的ご説明しよう。

武蔵は若いときは全国を武者修行して歩きまわっていたが、年をとってからは九州の細川という大名に召しかかえられた。 ある日のこと、その細川候が、

「貴殿は、剣の達人であるばかりでなく、絵もなかなかたくみにかくという話だ。

ここで一つ、だるまの絵をかいてもらたい。」

というので、武蔵は、

「かしこまりました。」

と答えて、さっそく筆と紙の用意をしてもらい、その場でだるまをかきはじめた。

ところが、何枚かいてもうまくいかない。

自分で満足できるような絵がかけないのである。

ついに武蔵はあきらめてしまった。

「まことに申しわけありませんが、本日はどうしても、思うように筆が動きません。

二、三日おひまがいただければ、きつとかきあげて持参いたします。どうかお許しください。」といって、武蔵は深く頭をさげ、自分の家に帰ってきた。

その日の真夜中のことである。彼はふと目をさますと、ガバッとはね起きて、枕元に用意してあった紙に、まるで水がスーッと流れるように筆を走らせた。

夜が明けるのを待ちかねるようにして、彼は城へでかけ、殿さまの面前に進みでた。

「だるまをかいてまいりました。どうか、ごらんください。」

「おう、これはよくかけている。見事なものだ。」

「お気に召していただければ、まことにさいわいです。昨日はご無礼いたしました。深くおわび申し上げます。」

「気に入った。礼をいうぞ。が、これほどの手並みをもちながら、昨日はどうしてかけなかったのであろうか。 さしつかえなければ、そのわけを聞かせてもらいたい。」 |

宮本武蔵がかいたモズの絵

|

細川侯にそういわれて、武蔵はため息をついた。しばらく考えこんでいたが、

「申しあげましょう。自分でこのようなことをいうのはどうかと思われますが、私は、剣をとって勝負をすることには、充分に習熟しております。

これまでに経験した勝負をかぞえあげれば、五十回以上になりましょう。

今日では、私は剣をとって敵にたいするときには、勝ち負けを考えません。

相手を斬ろうとも思わなければ、斬られたくないとも思わなくなりました。

相手にすきがあれば、私の剣は自然にそのすきに向かってのびていきます。

相手が斬りこんできたときには、私の剣もからだも、おのずからその切先をさけるように動いてしまいます。

この間に、おそろしいという気持もわかず、また、斬り殺したいという考えもうかびません。

私はただ自然に動くだけで、結局は相手をたおしてしまっているのです。

ところが、絵のほうでは、私は剣の場合ほどは修練を積んでおりませんので、どうしてもうまくかきたいという気持が起こります。

殿さまの面前でかくような場合には、名誉が高く大きいだけに、その気持がいっそう強く動きます。

昨日、私がどうしてもかけなかったのは、うまくかきたいという気持に邪魔をされたからです。

夜中にフト目がさめて、筆を走らせたときには、そんな気持が全く動きませんでした。

うまいもへたもなく、ただ筆を走らせることに没頭することができたのです。

いき、お手もとにさしあげた私の絵が、お気に召していただけたとすれば、うまくかきたいという、自分の体面や名誉にこだわる気持なしに、自然に筆を走らせたからだとぞんにます。」 |

武蔵は前日に絵がかけなかったわけを、 このように説明したという。

剣豪宮本武蔵がかいたという絵は今日も残っている。

それらはいずれもすぐれた絵であるから、おそらく、これは実際にあった話であろう。

が、それはともかくとしてこのエピソードには、「さとり」の境地がなかなかよく表現されている。

「さとり」とはこの話にあるように、「自分を意識しないで、全く自然の行動をしながら、しかも、自分本来の働きが自由自在にでてくる境地」をいうのである。

この点について、大拙はつぎのように書いている。

「もうそろそろ、雁が渡ってくる季節になるが、雁が天空を飛ぶと、その影が地面の上にどこか――いや、この目前にたたえられている水に、ちゃんと写っているではないか。

雁には自分の姿を写そうという心持ちはないのだし、水にも雁のかげを写そうという心がない。

一方には跡をとめる心がなく、また片一方にはそれを写しておこうという心もないが、雁が飛べばその影が水に写る。

心なきところに働きが見える。………」

この「心のないところに見える働き」が「さとり」なのである。

しかし、「心がない」といっても、いわゆる無意識とは違う。

皆さんは試験場で答案を書いているときに、書くことに没頭してしまって、時間も何も忘れてしまうことがあるだろう。

むずかしい問題に頭をひねる。夢中になって鉛筆を走らせる。ベルが鳴ってハッと自分に気がつく。

一度や二度は、どなたもそんな経験をもったことがあるに違いない。

皆さんは夢中になって答案を書いていた間は確かに自分を少しも意識しなかった。

といって、無意識だったわけではない。ぐっすり眠っていた状態とは全く違う。

なぜならば、皆さんは全力をあげて活動していたからだ。

それは武蔵の真剣勝負のさいの動きにほぼひとしい。

人間は自分のもっている力をだしきっているときには、自分を忘れてしまうものなのである。

「心のないところに見える働き」とは、自分にたいする意識から全くはなれた働きをいうのであって、無意識の、わけのわからない行動を意味するのではないのである。

「さとりを開く」ということについては、まだまだ説明がたりないが、以上でおよその見当はつけていただけたのではあるまいか。

大拙は二十五才の若さで、武蔵が剣をとって敵と向かい合ったときのような境地を、 ハッキリと体得したのである。

頭でわかったのではなく、からだじゅうでわかったのである。

私たちは夢中になって答案を書く場合のように、ふと一種の「さとり」の境地にはいれることがある。

しかし、日頃の修練がたりないから、それがながつづきしない。

すぐに自分を意識して、損得を考えたり、かっこうがいい、悪いなどを気にかけてしまう。

つまり、心のある働きをするようになるから、誠がでてこなくなってしまうのである。

いつも誠に貫かれて、自由自在に生きていけるようになるためには、自分自身じたいする厳しい努力が不断に必要とされるのである。

8 東洋人と西洋人との違い top

この章はじめにのべたように、大拙は本名を貞太郎という。

大拙というのは、彼が明治二十八年に「さとり」を開いたときに、師である釈宗演(しゃくそうえん)和尚からさずけられた号なのである。

ところで、貞太郎に大拙という号が贈られたということは、彼が坊さんになったことを意味するのではない。

鈴木大拙は、仏教の坊さんではないのだ。この点をくれぐれも誤解しないでいただきたい。

さて、この翌年、つまり明治二十九年(一八九六、大拙二十六才)、彼は『新宗教論』という本を出版した。

「本を書きたい」という子供時代の夢が、ついに実現したわけである。

その後の彼の人生はきゅうに大きく展問した。

明治三十年(一八九七 二十七才)、釈宗演の推薦によってアメリカのシカゴへいき、出版社の編集員として働きながら、ポール・ケーラスという学者のもとで、東洋の思想を子弟に翻訳する手伝いをはじめた。

ケーラスのもとにとどまること十一年、明治三十三年(一九〇〇 三十才)、『大乗起信論』という仏教の重要な本を英語に訳して、西洋の学者たちの注目の的となった。

明治三十八年(一九〇五 三十五才)、釈宗演が講演をするためにアメリカにきたので、その通訳となって東部の各地をめぐり歩いた。 |

大拙の筆跡

「よしあしのなかにこそあれ夕すずみ」

|

明治四十年(一九〇七 三十七才)、メーン州ではじめて仏教の講演を英語で行なった。

また、英語で『大乗仏教概論』という大きな本を書き、これをイギリスで出版した。

明治四十一年(一九〇八 三十八才)、ヨーロッパへいき、主として、イギリル、フランス、ドイツに滞在。

明治四十二年(一九〇九 三十九才)、スエズを経て、大拙は満十二年ぶりに帰国した。

「アメリカに十年ほどおったですね。それからヨーロッパをまわって一年ほどたって帰ってきた。

まあ、十一、二年は外国におって、そうして日本に帰ってみるというと、今まで気がつかなかったことに、日本でいくらでもでくわすですね。

西洋のほうとくらべてみるというと、どうしても、西洋にいいところはいくらでもあると。

いくらでもあって、日本にそいつをとり入れにゃならんが、日本は日本として、あるいは東洋は東洋として、西洋に知らせなけりゃならんものがいくらでもあると。

ことにそれは、哲学、宗教の方面だと。」 |

1902年(明治35) 1月、アメリカ、イリノイ州の片田舎で

|

|

根性のない日本人が、しばらく外国にいっていると、大抵は外国かぶれをしてしまい、いわゆる「バタくさく」なってしまう。

ところが、大拙は西洋のすぐれたところも見いだしはしたが、同時に、

「わしは東洋の思想、特に仏教をなんとかして西洋人にわからせたいと思う。

仏教は日本のような小さな島国にとどまっているべきものではない。確かに、世界的な意味をもつ思想なのだ。」

という気持をいだいて帰ってきたのである。

しかし、仏教を英語にして西洋人にわからせようとすることは、空気銃でシシやトラを射ち殺そうとするくらいむずかしい。

というのは東洋人と西洋人とては考え方や感じかたの出発点も方法もまるで違うからである。

その根本的な違いの一つについて、大拙は私につぎのような話をしてくれたことがある。

「嘘か本当の話か知らないが………。」と前置さして、

「昔、円覚寺の住職に誠拙(せいせつ)という人がいたことがある。

この和尚がはじめて円覚寺にきたころは円覚寺は鎌倉近在のばくち打ちたちのたまり場になっていたという。

このばくち場化してしまっている寺を、どうやってまともなものにするのかと人にたずねられたとき、誠拙和尚は『わしも一緒にばくちをしよう。』と答えたという。

こんなふうに、仏教の人は地獄に落ちている人間を救うためには、一緒に地獄まで落ちていくのだ。

ところが、キリスト教の人は、悪い者はどこまでも悪いとして正面から攻撃する。

血なまぐさい征服までやってのげる。」 |

つまり東洋の思想、特に仏教には、自分と他人とをわけへだてをしたり対立させたりしない特質があるというのである。

この点に関する大拙の講演の中から、おもしろい話を二、三紹介してみよう。

「日本で、おかげさまということをいいます。

どこか木の陰によって休むということがおかげさまだが、いまでは、このおかげさまということを、あまり使わぬですね。

けど、昔はよく、『いや、おかげさまで息災(そくさい=元気)でいます。』という具合にいうた。

あの、おかげさまということは、よっぽどありがたい。

私は、みんな、あなたらのおかげで生きておるわけだが、それから、連帯責任というか、ある意味では、世界に悪いことがあれば、みんな私の罪になる。

われ一人の罪というような感じがでてくる。そのもとが『おかげさま』ですね。」 |

この「おかげさま」にぴったりあてはまる英語はない。

西洋には「もちつもたれつ」という考え方がないから、それを表現する言葉もないのである。

こういう違いは、人間どうしの関係についてだけではなく、人間と自然との関係にもある。

「山へ登るについても、西洋の人は山を征服したといって、十字架でも立ててくるですね。

ところが、今度、ヒマラヤに登った人の記録を読んでみるというと、シッキムという小さな国の人が案内をしておったというが、その案内者は、自分のポケッ卜から、食べあまったチョコレートを二つ三つ、山の神に捧げたということが書いてあった。 あれが大事だと思う。ああいうことは、西洋の人にはできんのじゃないかと思うです。」 |

西洋においては、人間は人間、自然は自然として、全く別のものとして対立的に考えられている。

だから、山登りなどをすると、「山を征服した。」というような考えになるのである。

ところが東洋では、人間は自然に親しみをもち、自然に同化していこうという気分が強い。

この点は、神や仏にたいする態度の面でも、

「西洋の方では神を向こうにおいて、怖くて近よれぬとか、神聖で近よれぬというように、二つにわけて、向こうのもの(神)を、ズーッと向こうにやり、こちら(人間)は、ズーッと下へさがる。

ところが仏教ではそうではなくして、向こうのもの(仏)に親しみを感じてありがたいという。」 |

こういう大きな違いがある。この違いが、目に見える形としては、つぎのような現れ方をする。

地蔵さまや道祖神など、いまでも田舎にいくというと、古い社(やしろ)が残っているのが見られるが、そういうものは西洋のほうにはないんですわ。

あるとすると、十字架――キリストがはりつけになった姿――いかにも情けない姿をせられたキリストを、十字架に乗せて、道ばたに立てておる。

私らが見ると、いかにも情けない。

ああいうものを道ばたに立てるのではなしに、やはり地蔵さまがあったほうが親しみが感じられるなと思います。

それを、キリスト教の人に聞くと、

「そういうことはない。あれほどに悩まれたキリストを見ると、いかにもありがたい。 あれほどまでにして、我々を救おうとせられたか、というような感じがする。

それを、東洋の人はなんとむごいことを、というように感じるんだろう。」 |

悲惨なキリストの姿(左)と、かわいらしい道祖神(右)

ここに西洋と東洋のちがいがみられる。

|

と言っておりましたが、ああいうことに慣れてしまえば、どちらにでもなるのかもしれませんけれども、そうなる初めには、何か東洋と西洋とは、違った感情が動いていたんじゃないかと思います。――

(以上は大谷大学における特別講義である) |

こんなふうに、東洋人と西洋人とでは、感じ方も考え方もだいぶ違う。

だから、西洋人に東洋の思想を理解させるのは、なみ大抵のことではないのである。が、大拙は、

「何とかしてわからせたい。東洋の思想、特に仏教にはそれだけの価値があるのだ。」として、かっては「わかりたい一心」で覚寺を訪れてきた彼が、今度は「わからせた一心」で、もうぜんと英語で本を書きはじめたのである。

9 松の木は松の木だが―― top

大拙は帰国してすぐ、学習院と東京帝国大学につとめ、第一章でお話したような先生として学生、生徒に接した。 学習院では大正十年(一九二一、五十一才)まで教壇に立っていたが、この間に、

明治四十四年(一九二〇 四十一才)、ビアトリス・レーンというアメリカの女性と結婚、同じ年に招かれてイギリスへ渡った。

大正五年(一九一六、四十六才)、中国へ渡った。

大拙は学習院を退職してからは、京都の大谷大学の先生となって、学生の指導にあたると共に、大学で英文の雑誌をつくって、仏教の紹介につとめた。

さて、この後の彼の活躍はまことに目ざましいものとなる。 |

大拙夫妻。夫人心仏教の熱心な研究家であり、信者であった。英文による著作も残している。

|

1960年(昭和35)、インドに向かう大拙と秘書

|

昭和四十一年(一九六六)に九十六回めの誕生日を目前にして死ぬまでに、

一、文学博士となり日本学士院会員となり、文化勲章を受賞。さらに、コロンビア大学教授となり、ハワイ大学名誉博士となった。

二、著書は、日本文のものが百冊以上、英文のものが三十冊に及ぶ。

三、仏教や日本の文化を説くために、彼が海外へ出かけていって、大学その他で講義や講演をした回数はとてもかぞえきれないほど多い。

昭和九年には、朝鮮、満州、中国をおとずれ、昭和十一年には、ロンドンの諸大学およびアメリカの中部東部の諸大学で、次々と講義を行なった。

その後、昭和二十四年(一九四九、七十九才)から昭和三十六年(一九六一、九十一才)までの十三年間は日本での生活と海外での生活とがほとんど半分ずつになってしまうほど、ひんぱんに外国との間を往来し、東洋思想の紹介につとめた。

大拙が何回めかのアメリカ行きのさい、羽田の空港へ見送りにいった私は、彼の手をかたくにぎりしめながら、

「先生、禅ではよく『生死一如(生きていても死んでも変わることはない)』といいますが、あれは嘘ですね。」

「どうしてかな………。」

「先生がもしも死んだら、外国人が東洋思想を理解するのに、大変な難儀をしなければならなくなります。」

「それはそうかもしれん。」

「だから、『生死一如』などとはいわないで、いつまでも元気でいてください。」

何をいいだすのかと、小首をかしげて私の言葉を聞いていた先生は明るく笑って、

「ありがとう。元気でいってこよう。」といい、タラップを軽やかに上がっていった。

大拙は八十才をこえても、九十才をすぎても、いつもじつに元気であった。ある人が大拙に、

「会合が終わったあとで食事をすることにたりますが、どういうものがよろしいでしょうか。」とたずねたとき、

「どんなものでもけっこうですわい。」

「しかし、万が一、お腹にさわってはいけませんから………。」

「いや、お腹をこわすほどには食べないから、大丈夫ぶだ。」と、きっぱり答えたという。

何でもないことのようだが、いわゆる「腹八分目」に食べるのはなかなかむずかしい。

私たちはごちそうでもだされれば、たちまち腹いっぱい食べてしまう。

そして、目を白黒させて苦しむことが多い。大拙の生活にはそういう無理が少しもなく、

「つかれたら寝るのだ。いっでも眠くなったら眠る。」

自らこういっているとおりで雲が流れていくような自然な生活をしながら、目がさめている間は全力をあげて仕事にうちこんでいた。

大拙は、ときには頭に冷たいタオルをのせて、著作、研究に当念していた。

私などがすぐそばまで近よっても、まるで気がつかないほど熱中していることがよくあった。

彼の生活は、きわめて自然で、自由自在なものでありながら、ひとすじの誠に貫かれていたのである。

彼は東洋思想の真髄を説くことに生涯を賭けていた。

「松の木を見てごらん。」

大拙はそういって、書斎のガラス戸ごしに見える松の木を指さした。

彼は晩年、北鎌倉の東慶寺の山の上に、松ヶ岡文庫(東洋思想の研究所であり、図書館であるといえる)をつくり、そこに住んでいたのである。

ビアトリス夫人は、昭和十四年(一九三九、大拙六十九才)に死んでしまい、彼は秘書とメードさんとの三人暮らしであった。

書斎からは、付近の山の峰が一望のうちに見える。

その日は朝から冷たい小雨がぶりつづき、ガラス戸ごしに見える松の木までが、うす暗い空のなかでうなだれているように思えた。 |

東慶寺の境内から、松ヶ岡文庫にはいる門

|

「わしらは、雨にぬれてじょぼくれている松の木を見るとかわいそうだと思う。

それは、そう思われるだけのものが松の木にもあるからだ。

こわれた人形などを見ても、わしらはなんとなくかわいそうだと思う。

そういう気持は子供には特に強い。

松の木にも人形にも、確かにわしらの共感をよぶものがあるのだ。

しかし、松の木は松の木であり、わしらはわしらだ。

松の木とわしらはけっして一つのものではない。

それでは全く別の二つのものであるかというと、そういいきってしまうわけにもいかない。

だから、二つでありながら一つであり、一つであって二つであるということになる。」 |

大拙がここでいっていることは、私たち東洋人がもって生まれた感じかたであり、考え方である。

私たちがかわいそうだと思う相手が松の木ではなくて、人間の場合には、たとえば、

「赤ん坊が水におぼれているというと、わしらはとんでいって、それを救う。

これは人間の自然の情である。誰にほめられようというのでもない。どうなろう、こうなろうというのでもない。

これは人間が悪くてもよくても、そういうことに関係なしにある感情である。

日頃は、泥棒をするとか、人殺しでもするような人間でも、子供がおぼれているときには、とんでいって救うということは、いくらでもある例ですね。

そういうふうなところは、考えて、どうしたこうしたというものではない。自然にでてくるところがある。」 |

自然にでてきて、

「何の関係もないものに働きかける。頼まれたから世話をするのではない。

自分が世話をせずにはいられぬというようなものがあって動く。」

仏教は、私たち東洋人のこういう気持の動きを重要視して、これを一つの基本として組織だてられた教えである。

つまり、「自分は自分」、「相手は相手」というような対立や区別が全くない世界、そこでは「自分」というものにしがみつく気持がないから、行動が自由自在になる。

人間の誠がおのずから動く。

誠が動くと、わけへだてをする気持や意識が消えてしまうから、自分と相手は二つでありながら一つになってしまう。

しかし一つになってしまうとはいっても、自分は自分であり、相手は相手なのだから、そこにはおのずから違いがある。

違いはあるが対立はしたいところを、仏教は重んじるのである。

松の木を見ている場合には、自分が松の木になったような、松の木が自分になったような気持になる。

また、おぼれそうになっている赤ん坊を見れば、

「かわいそうだから、助けてやろう。」

という気持ではなくて、自分がおぼれそうになっている気持、つまり自分が赤ん坊で、赤ん坊が自分になった気持で、助けざるをえない気持の動くままに助ける。

仏教では、これを人間にもっとも大切なものの一つであると教えているのである。

キリスト教では、「贖(あがな)い」とか「償(つぐな)い」といって、自分のすることにいちいち目的をおくことを教えるが、仏教では、目的に達しようが達しまいが、やらざるをえない気持のままにやることを重視する。

大拙は西洋人にたいして、このような東洋独特の考え方を、あるいはアメリカで、あるいはイギリスで、流れるような英語を使って説きつづけたのである。

10 悪人の罪も負わねばならぬ top

大拙は仏教の精神や東洋の思想を、口で説いたり本に書いただけではなかった。それをいつも実行していた。

第二次世界大戦中のことである。憲兵隊の下士官が松ヶ岡文庫に大拙を訪れてきた。

「この建物は山の上にあるから空襲の危険がすくない。ひじょうに広い。

これを憲兵隊の将校の宿舎にしようと思うから、空け渡してもらいたい。」

「そんなことはできません。」大拙は一言のもとにはねつけた。

その頃に、日本の社会では軍人が一番威張っていたが、そのうちでも憲兵(軍人の監視をする役)がもっとも恐れられていた。

憲兵のいうことなら何でもとおっていた時代だったから、大拙に断わられた憲兵は火のように怒った。

「なぜ、空け渡せんのだ。日本国民でありながら、軍人に協力せんというのか。」

「日本はこの戦争には勝てない。この松ヶ岡文庫は、日本が負けたあとで、日本人が立ち直るよりどころとなるところです。

断じて、君たちに空け渡すわけにはいきません。」

戦時中に軍人にむかってこんなことをいえば、たちまち插えられて牢屋に入れられる恐れがあった。

が、大拙の言葉には一歩もゆすらないという気魄がこもっていた。 |

松ヶ岡文庫玄関。生前大拙が

かわいがっていたネコが番をしている。

|

憲兵の下士官はその気力に圧倒されてしまい、ひとまず憲兵隊の本部に戻って、このことを上官にくわしく報告した。

今度は、上官が目を三角にしてやってきた。

それでも、相手が大拙だけに、最初はていねいにあいさつして、

「部下の者が、あなたは日本が戦争に負げるといったと報告してきたが、まさかそんなことはいわなかったでしょうな。」

「わしのいうことはだれがさてもおかしことです。わしは日本は戦争に負けると思う。

そして、この文庫を空け渡すわけにはいきません。」

憲兵隊のその将校は真赤になって怒り、刀のつかに手をかけた。

「それでもあなたは日本人か。日本国民にあるまじき今の言葉を、すぐ取消しなさい。」

取消さなければ、ぶった斬るぞといわんばかりに、血相をかえてつめよってくる。

「おわかりにならんか。わしは日本の国のために、この文庫を空け渡すことはできないと申しておるのです。」

言葉は静かでも、大拙のいうことにはどうにも動かしがたい重みがあった。

自分の損得どころか、自分の命までも眼中にないのだ。ただ誠だけが躍動する。

その誠が大拙の小さな細い体からあふれでて、天地いっぱいに広がっているのである。、

当時の軍人の権力はほかの何よりも大きく強かった。

たった一人で反抗してみたところで、どうにもならないかもしれない。

しかし、大拙は反抗せざるをえない気持のままに、自分のいいたいことをズバリといいきって、一歩も退かなかった。

彼は自分の都合を考えて、文庫を空け渡すことを拒んだのではない。

そういう自分本位の気持は少しもなかった。

おぼれかけている赤ん坊を助けるために水にとびこむように、大拙は、ほろびかけている日本を救わんがために、自分の危険をかえりみないで軍人の圧力をはねのけたのである。

その気迫にはじきとばされて、なすこともなく引き下がった憲兵隊の将校は、敗戦後あらためで文庫を訪れてきて、戦争中の暴言を深くわびたとしう。

以上は大拙の仏教的精神が勇ましい形で現れた話だが、つぎに、それが慈悲深い形で現れた話をしよう。

文庫を訪れてきたお客さまを送りながら、大拙が北鎌倉の駅まで歩いていったときのことである。

いまでは駅前の道路はすつかり整備されているが、昔は点々と水たまりのできるデコボコ道であった。

大拙はお客さまと二人で愉快そうに何か話しながら歩き、二、三メートル遅れて私がそのあとにしたがっていた。

駅の近くまできたとき、大拙は道のまんなかに立ちどまって動かなくなってしまった。

一緒に歩いていたお客さまは、すでに五、六歩さきをいく。

「どうなされましたか。」

うしろから私が声をかけると、大拙は足元に転がっている子犬ぐらいの石を、ステッキでコツン、コツンと叩きながら、

「この石だが………。」

「この石がどうかしましたか。」 |

東慶寺境内の石段。

大拙は百才近くなっても、この石段を元気にあがりおりした。

|

「往来の邪魔になる。君、すまんが、すみのほうに片よせてくれんか。

わしには重すぎるようだ。どうにもならんだろう。」

もちろん、私はいわれたとおり、その石を道の片隅まではこんでいった。私はそのとき痛烈な印象を受けた。

――先生とお客さんとは並んで歩いていたのだ。

お客さんのほうは、その石の脇を何のこともなく通り過ぎてしまった。

先生が立ちどまって、何か考えているようなようすをしていた。

自分でもち上げて、はこんでいけるかどうかと、石の重さと自分の力とをはかりにかけていたのかもしれない。

ともかく、私がはこんだので、先生はとても喜んでいた。

大抵の人なら、すこしぐらい大きな石が転がっていても、それが道路の真ん中で、自分と直接関係がなければ、何のこともなく通り過ぎてしまうものだ。

やはり、先生は違う――

この話は、大拙の慈悲心が躍動したほんの一例にすぎない。

彼の心は全く何の関係もないものにまでやさしく及ぶ。

雨にぬれる松の木や残酷な悪人にまでも及ぶ。及ばせようとするのではなく、自然に及んでいくのだ。

「松は松、竹は竹、梅は梅、人間は人間、猫は猫、犬は犬として、それぞれ存在してはいるか、これらはすべて互いに共同生活をするようにできている。

そして人間には、それを見るだけの力がある。

したがって、人間として生まれたからには、その共同生活に適するような生活ができなくてはいけない。

また、適するほうへむかって進まなければならぬ。」 |

「それでは、共同生活に適するほうへむかっていかないような者は、当然、罰をあたえられるべきでしょうか。」

「いや、我々には、たとえ人殺しをした者でも罰する権利はないと思う。

死刑はいかん、刑法というものについては、だいぶ考えてみなければならない。」

「たとえその人間がヒトラーのように、多くの人を殺しても、罰すべきではないということになりますか。」

「ヒトラーのような者でも、罰するわけにはいかないのだ。こういう者については、

『おまえはわしらの邪魔になるし、人間として面目を損じている。だから、とにかくしばらくの間、または永遠に、よそヘいっていてくれ。』といって、どこかの牢屋に入れて隔離しておくか、

『気の毒だが、おまえは一人でこの牢屋にいて仕事でもしていてくれ。』というようにすることだ。

そのための経費は、我々が税として負担しなければならぬ。

我々にも悪い点があり、悪を許す何ものかがあればこそ、悪人も悪いことをしたに相違ないのだから、我々も悪人の罪を負わねばならないのだ。 それを負うについての二つの具体的な方法が、所得税その他を払うということになる。」

「しかしで隔離するということは、罰をあたえるということになりませんか。」

「罰ではない。『おまえは気の毒だげれどもで悪いことをするのだから、離れていてくれ』というのだ。」

「お願いするわけですか。」

「そうだ。精神薄弱な人間などについては、我々が支払う税によって、学校や施設がつくられ、隔離されているではないか。」 |

90歳の祝い(1960年)

|

|

私たちの心は、なかなかこんなふうには広がらない。

ともすれば、「僕は僕だ」「私は私よ」と自分とほかの人とを切離してしまって、「他人のことなんかどうでもいい」

というような自分勝手な狭い気持になってしまう。

その結果かえって動きがとれなくなって、

「この世の中は、何て生きにくいんだろう。誰も私の気持なんかわかってくれない。

全く嫌になってしまう。生きていたって、ちつともおもしろいことも、楽しいこともありゃもしない。」

となげいたり、不平をこぼしたりするようになる。

しかし、大拙の生涯や言葉をよく考えてみれば、それは世の中や、ほかの人が悪いのではなく、自分自身が悪いのだということがわかるのではなかろうか。

心が広がって、「自分さえよければ………」とか、「ほかの人なんかどうでもいい」という気持がなくなれば、生きがいはおのずからでてくるのである。

私たちの心が誠に貫かれれば、自由自在に生きることができるようになるのだ。

11 「さよなら」で消えていく top

大拙は、これまでにのべた仏教的精神を、東洋思想の特質を、海外にでかげていって縦横に説いた。

昭和三十四年(一九五九 大拙八十九才)には、ホノルルで第三回東西哲学者会議が開かれたが、そのときの大拙の特別公開講演については東京大学の教授であった岸本英夫博士がつぎのように語っている。

「会場をでた私は、輝かしい熱帯の星の下を歩きながら、考えていた。 私の知っている範囲では、日本人の学者で、英語で講演をして、このような感激を聴衆にあたえうる人は、ほかにはいない。

東西文化の交流と、日本文化の紹介のために、鈴木博士がなしとげているこの大きな功績を、日本人はもっと、もっと深く認識しなければならないのではないか。

この意味で、鈴木博士は、我々にとって、真にかけがえのない無形文化財である。 私はそう考えながら宿舎にむかって帰途についたのであった。」

この言葉だけからでも推察できるように、海外における大拙の活躍はまことにすばらしいものだったのである。 |

大拙の研究を助けた安宅弥吉氏に感謝して、

大拙が死の直前にたてた記念碑。

|

そのすばらしさを、私はヨーロッパを旅行したとき、自分で直接にたしかめ、しばしば驚嘆してしまった。

イスラエルでは、本屋の女店員や食堂のウェイトレスなども、大拙の木を読んでいた。

ギリシアで観光バスに乗ったときにはその運転手が、

「君は日本人なら、ダイセツ・スズキを知っているだろう。」

「もちろん、知っている。」

「彼はワンダフルだ。彼に会いたいと思っているんだ。」

といって、さかんにほめるのには、私のほうが少々まごついてしまったくらいである。

ロンドンの仏教徒協会には、大拙の大きな写真が何枚もかざってあった。

その協会長のパンフリースさんは、

「私はダイセツ先生のおかげて、仏教を知ることができたのである。

いつでも、本当にありかたいと思っている。」

と語っていた。

この人は法律家でありながら、大拙の英文の著書をはじめてロンドンで発行し、自らも著作をしたり、仏教徒協会の運営をしたりして仏教のために大活躍をしている人である。

いまや鈴木大拙という名前は欧米一帯にひびき渡って、世界的なものになっている。

その名は国内でよりも、むしろ海外でいっそうよく知られているといえよう。

「わしは東洋の思想、特に仏教をなんとかして西洋人にわからせたいのだ。」

という大拙の念願は、着々として実を結ひっつあるのだ。

一九六六年七月十二日、ついに大拙は九十六年間にわたる生涯を終えた。

彼は死の前日まで著作、研究に没頭し、東西文化交流への道を歩みつづけていたのである。

「人間はえらくなくてもよい。評判など気にしなくてもよい。

一個の正直な人間となって、信用のでぎる者となれば、それで結構だ。

真っ黒になって、黙々として、朝から晩まで働き、時節がくれば、『さよなら』で消えていく。

このような人をえらい人と、自分はいいたい。すなわち、平々凡々の一市民である。

『このほか何をか望まんや』ではないか。」

大拙は、地位も名誉も、お金も望まなかった。

まさに朝から晩まで働き、「さよなら」で消えていった。 |

東慶寺境内にある大拙夫妻の墓

|

苦心してつくりあげた松ヶ岡文庫も自分の財産とはせず、文化勲章と共にあたえられたお金も、全額を文庫のために寄付してしまった。

大拙個人の財産として、目に見えるものは何も残されていない。

しかし、見えないものが残っている。それは、大拙が西洋人の心の中に蒔(ま)いた東洋思想の種子だ。

この種子は、すでにアメリカで、ヨーロッパで、点々と「誠」という芽をだし、育ちつつある。

やがては、「生きがい」という大きな木となって自由自在においしげり、西洋の人々にも、おのずから「おかげさまで………」といわせるようになるであろう。

top

**************************************** |