|

****************************************

Index 概要 鑑真 ザビエル 鈴木大拙 賀川豊彦

|

第二章 ザビエル(伝道につくした人々2)

貴族の子として生まれながら、キリストへの信仰と伝道に生涯を捧げ、

日本にも渡来して、わが国にキリスト教を伝えた最初の人。

|

|

1 アンジローの日本脱出 top

| ポルトガルの商船によって、日本の種子島に鉄砲が伝えられたのは天文十二年(一五四三)で、豊臣秀吉がまだ七才の少年だったころのことである。 |

日本の最南端、種子島にポルトガル人が来航した16世紀は、ちょうど日本の戦国時代で、

大名たちはそれらの船ではこばれてくる鉄砲を大変にほしがった。

|

その船には、メンデス・ピントという商人が乗りこんでいた。

彼はそれから三年後の一五四六年にも日本を訪れた。

このピントがその頃の思い出を書いた『巡航記』によると、彼が二度めの日本訪問を終えて、いよいよ船出しようとしていたときに、思いもよらない事件にまきこまれたという。

それは一五四六年十二月のある朝のことであった。

船は鹿児島の山川港をまさに出帆しようとして、ピントたちはその準備にいそがしく働いていた。

そのとき、かなたの丘の上から三人の男が馬で駈けくだってきた。

「オーイ、その船に乗せてくれ――つ!」

ピントが見ると、男たちは馬上で激しく手ぬぐいをふっている。

船は浜辺からかなりはなれたところにつないであったので、男たちの顔はよく見えない。

しかし、彼らが必死に手ぬぐいをふっているようすは、ハッキリわかる。

「船長、ともかく、事情を聞きにいってみましょうか。」

「そうですな。何が起こったのか確かめてきてくれますか。」

ピントは二人の船員とともに小舟に乗って浜辺にむかった。

その小舟が近づくのを待ちかねるように、男たちのうちの一人が、へたなポルトガル語で話しかけてきた。

「いそぐんだ。すぐ、あなたがたの船に乗せてくれ。」

「いったい、どうしたのだ………。」

「私たちは追われている。追手がくるんだ。話はあとでする。たのむ、助けてくれ。」

三人とも明らかに日本人だった。

ピントは彼らがポルトガルの商人とつれだって歩いていたのを、二度も見かけたことがあった。

――どうしょうう………――

そのとき、ひずめの音が朝もやをたたきわるようにひびいてきた。もうもうたる砂煙が澄んだ大気に舞う。

丘の上からは十数人の追手が駆けおりてくる。

ピントはもう考えるひまもなく、三人の日本人を自分の小舟に乗せて、フル・スピードで沖へこぎだした。

「オーイ、その男たちを返せ――つ! 返さないと、きさまたちもみな殺しにするぞ――。」

追手は十四人であった。馬から飛びおりて、水際で口々にわめきたてる。

「そいつらは人殺しだ、早く返せ――つ!」

「人殺しを助ければ、おまえたちも人殺しと同じだぞ――つ。」

すぐあとからさらに九人の追手があらわれた。

しかし、馬を海中にまで乗り入れてくる者はいない。 |

昔は鉄砲伝来の地として有名だった種子島は、

今は日本のロケット打ち上げの島になっている。

そのころ来航したヨーロッパ人のうちで、

一番数の多かったのがポルトガル人。

そのポルトガル人をえがいた、蒔絵のすずり箱。

|

浜辺で一団となって大声をあげるだけだ。

ピントには、彼らが何をいっているのかよくわがらなかった。

ただ「殺人者」というポルトガル語が、日本語のさけび声にまじってときおり聞こえてくるにすぎない。

――この男たちは殺人者なのか………、これは困った。しかし、いまさら浜辺にもどるわけにもいかん。

このまま本船につれていって、船長に相談してみるより仕方があるまい――

アルバレスという船長は、親切で勇敢な男だった。

ピントが事情を報告すると、アルバレズは三人の日本人を船室にむかえ入れた。

「どうぞ、気持ちをらくにしてください。くわしい話をうかがいましょう。」

「私はアンジローといいます。」

三人のうちで一番落ちつきのある小柄な男が、ゆっくりとポルトガル語で話しはじめた。

昔から伝えられているいろいろな本を調べてみると、この男の名前は「ヤジロー」とも書かれている。

安次郎または弥次郎とでも書くのかもしれない。

しかし、正確なことは明らかにされていないので、ここでは「アンジロー」として話をすすめることにしよう。

「ここにいる二人は、私の弟と召使です。私の家は鹿児島で手広く商売をしておりました。

ここ数年来、鹿児島に来航するあなたの国の人々とも、しばしば取引をすることがありましたので、こうしてポルトガル語も少しはしゃべれるようになったのです。

私はいま三十五才ですが、最近まではなに不自由なく暮らしておりました。

ところが、数か月まえ、私しはふとしたことからカッとなって、人を殺してしまったのです。

もちろん、すぐに後悔しましたが、殺してしまってからではもう間に合いません。

私は知合いのお寺に逃げこんで、しばらくの間かくれておりました。

しかし、探索の手は刻々と身のまわりにせまってきます。

とても、日本国内では身の安全をはかることができません。

そこで、私は今まで親しくおつきあいをしていただいていたバアスという船長に、あなたあての紹介状を書してもらって、命がけでこの船ににげこんできたというわけなのです。

どうか、私たちを外国へつれていってください。

なんでもいたします。お願いです。助けてください。追手に捕まれば殺されてしまいます。」

そういって、アンジローは丁寧に頭をさげて紹介状を差しだした。

アルバレズ船長はその紹介状をひとめみたとたんに、

「おや、この手紙は私あてのものではない。アンジローさん。あなたはもって行く先を間違えています。

私の名前はアルバレズです。この手紙のあて名をよく見てごらんなさい。」

アンジローたちは「しまった」と思った。

改めて見なおしてみると、確かにアルバレズ船長にあてた手紙ではないのだ。

しかし、いまから浜辺にもどるわけにはいかない。たちまち二十三人の追手に捕えられて、殺されてしまう。

「アルバレズ船長さま、私は外国語を読むことになれていないために、大間違いをしてしまいました。

こんなご迷惑をかけて、まことに申しわけないと思います。

しかし、すでに帰り道がふさがれてしまっております。

このまま私たちを、どこへなりとつれていっていただけないものでしょうか。

ぜひ、ぜひ、お願いいたします。」

胸をしぼるような悲痛な声であった。

もしも船長が「ノー」といえば、アンジローばかりか、ほかの二人もついでに殺されてしまうにちがいない。

三人の命は、吹きすさぶ風にゆれる三つの小さな燈火にひとしかった。

「ノー」というたった一言で、この三つの燈火は消えて、冷たい暗闇になってしまうのだ。

「アンジローさん。そして、皆さん………。」

船長が口を開いた。三人ははっと息をのんだ。

「この船はマレー半島の先端のほうにあるマラッカヘむかう。大きな海のかなたの、とても遠いところだ。

それでもよければつれていってあげましょう。どうなさるかな………。」

「ありがとうございます。たとえ地のはてでも、死の国へいくよりははるかに近いとぞんじます。

どうかおつれください。」

三人はアルパレス船長のおかげで、ついに死の線をふみこえることができた。

話がきまると、長い航海に必要なものがいろいろとあたええられた。船は青々とした犬洋を、波をけたてて南へむかっていた。 |

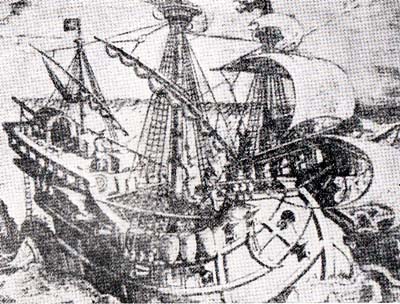

そのころの大型帆船

|

2 コロンブスが死んだ年に

top

南の太陽がはてしない海を照らす。海は青く、空も青い。

甲板に立つアンジローの頬を、冷たい風がそよと吹きすぎていく。

緑につつまれた日本の島々は、はるかな水平線の背後に消えてしまった。もう追手の危険はない。

アンジローの全く見知らぬ国を目ざして、船はたえまなく進む。

海はあまりにも大きい。空の上から見れば、船は木の葉のようにしか見えないだろう。

そして、甲板にたたずむアンジローの姿などは、一粒のアズキほどにも見えはすまい。

――人間は小さい。人間は弱い。一体、何ができるのか。何をしてみたところで、すぐに死んでしまう。

が、海は死なない。そして、太陽は永遠に海を照らし、地上に輝く。

私は人を殺した。その罪をつぐないもしないで、日本から逃げ出してきた。

何故か、死にたくないからだ。アルバレズ船長のおかげて、私はいま、ここに生きている。

しかしいつかは、どこかでかならず死んでしまうのだ。

それでは私は今、ここで何のために生きているのであろうか………。」

十日たち二十日たつうちに、アンジローは自分の犯した罪にしだいに深く責めさいなまれるようになった。

また、広々とした海にかこまれて暮らしているうちに、人間の命のはかなさ、人間の力の弱さを、しみじみと感じて、生きていることの意味がわからなくなってしまった。

「船長、私はどうしてよいかわからなくなってしまいました。

船長のおかげて追手からはまぬがれることができましたが、私の心は罪に捕えられて、いよいよ深く苦しめられます。

どんなに遠くへつれていっていただいても、罪の陰が私の心から消え去ることはないでしょう。」

「あなたは苦しむことによって、みずからつぐないをしているのだ。

やがては、神があなたを許してくれるにちがいない。」

船室のランプがほのかにゆれて、アルバレズ船長のたくましい顔にあわい陰影をつくる。

その目がやさしい、思いやりにあふれているのだ。

「我々の信ずる神は、悔い改めた者をけっしてしりぞけはしない。

あなたが神の扉をたたけば、神は扉を開いてあなたをかかえ入れてくれる。

そして、やさしい愛情でつつんでくれる。

あなたが求めれば、神は与えてくれるのだ。あなたはいま苦しんでいる。

それは神があなたを救おうとしている証拠にほかならない。

神はあなたのうえに、かぎりない愛をふりそそいでいるのです。」

「しかし、私のような人殺しは、どんな神さまにもけっして許してもらえないと思います。」

「ちがう、それはちがう。神は悔い改めた者を許してくださるのだ。」

「とても信じられません。ほかの罪ならともかく、殺人のような大罪は、いまさら悔い改めても、けっして許されるものではないと思います。」

「あなたは神の愛というものも、人間どうしの愛と同じように考えているのではないか。

そんなふうに考えているのでは、神の愛がわかるはずはない。

この船はやがてマラッカに着く。そうしたら、すばらしい人を紹介してあげよう。

私には我々の信ずる神の愛をうまく説くことはできないが、その人の話を聞けばあなたにもきっと理解でき、そして信じることができるだろう。」

小さなまるい窓から見える海面は、澄んだ月の光に映えてキラキラとひかる。波の音しか聞こえない。

南海の夜が静かにふけていくなかで、アンジローはふと希望の燈火を見いだしたような気がした。

「その人のお名前を聞かせてください。」

「フランシスコ・ザビエルという人です。ザビエル師は、あなたの心から暗い罪の陰をきっとぬぐい去ってくれるだろう。

私はザビエル師を昔からよく知っているが、師こそは本当に神の使徒といえる人だ。

ヨーロッパにもインドにも、またその他のアジアの諸国や南海の島々にも、師の導きによってキリスト教の神に目ざめた人が、どのくらいたくさんいるかわからないのだ。」

「それほどすぐれた方が、どうして、地のはてのようなところまできているのでしょうか。」

「すぐれているからこそ、みずからすすんで苦難の道を歩んでいるのだ。」

「私にはよくわかりません。そのザビエルという方について、くわしく話をしていただけないでしょうか。」

アンジローの心の暗闇のなかには、一筋の光明がさしこんできた。

それがどんな光明であるのかは、まだ何もわからないが、いまの苦しみや悩みをときほぐしてくれるもののように思えるのだ。

「ぜひ、お願いします。どうか、ザビエル師の話を聞かせてください。」

「あなたがそれほど望むなら、私の知っているかぎりの話をしてあげよう。

この船がマラッカに着くまでには、まだ一か月以上かかる。

これからは暇のあるたび毎に、師について話す機会をもつことにしよう。」

「ありがとうございます。しかし、日本には“善はいそげ”ということわざがあります。 まず、今夜からはじめてください。

ザビエル師は、いつ、どこで、お生まれになったのでしょうか。」

アルバレズ船員は声をたてて豪快に笑った。

「日本人が一般にせっかちだということは、商売上のとりひきをしてみて、私にもよくわかっている。 しかし、あなたみたいにせっかちな人は見たことがない。あなたはせっかちの王さまだ。」

そういって、船長は笑顔でアンジローの目をのぞきこんだ。

思いつめている気持ちをすこしでもほぐしてやりたいのだ。 |

上はザビエル像。日本のキリシタン画家に

よってかかれたもの。下は彼のサイン。

|

そのやさしい心づかいが、アンジローの沈んだまなざしにひさしぶりに明るい微笑みをさそった。

「では今夜はその二つの質問だけには答えてあげよう。

ザビエル師が生まれたのは、一五〇六年の四月七日のことだ。

これは有名な探検家、コロンブスが死んだ年にあたる。

コロンブスといっても、あなたがたは知らないだろうが、ヨーロッパでは誰一人知らない者がいないほどの、大探検家であった。

それはいまからちょうど四十年前のことだから、ザビエル師はことしで四十才になるわけだ。

師が生まれたところはスペインとフランスの国境だ。

そこにはナバールという小さな王国があって、いまでもザビエル城という城がある。

師は、この城主の六番めの末っ子として生まれたのだ。

父親は法学博士で、ナバール王に仕えて信任あつく、まもなく大蔵大臣になり、ついには政治の最高責任者になったほどの人であった。

また、母親は大変に家柄のよかった人で、ザビエル城という城は母親がお嫁入りしたときの贈り物なのだ。」

「つまり、お城を持参金がわりにもってこられたというわけですね。」

「そうだ。その点一つからでも母親の家柄がどんなによかったかがわかるだろう。

そして、母親は家柄がよかっただけではなく、心もやさしく、人柄もすぐれていた。

熱心なカトリック(ローマ教皇を中心とするキリスト教の旧教)の信者だったのだ。

父親も同じくカトリックの信者だったから、ザビエル師は生まれたときから、宗教的な雰囲気につつまれていたことになる。

さて、今夜はもうおそいから、話はこのくらいにしておこう。

アンジローさん。あなたの心はいま緊張しすぎている。

あまり思いつめてはいけない。ゆっくり休みなさい。

あすからはまた、ザビエル師の話をしてあげます。

あなたはやがて師に会えるのだ。こんな幸福なことはないではないか。」 |

ザビエルの故郷は、フランスとスペインに

挟まれたナパール国で、彼の父は

同国王に仕えるザビエル城の城主だった。

|

アンジローは自分の室に戻ってきて、固いべッドの上に身を横たえたとき、いま乗っている船が、幸福を目ざしてまっしぐらに進みつづけているように思えた。

昨夜まではベッドにもぐりこんでからも犯した罪に苦しめられて、しばしば明け方まで眠れなかった。

しかし、今夜はちがう。希望の火にからだじゅうをあたためられて、彼はたちまち安らかな眠りにつくことができた。

3 「剣をとる者はみな剣で滅びる」

top

アルバレズ船長の話で、ザビエルという人が、いつ、どこで、どんな環境に生まれたのかということは読者の皆さんにもよくおわかりいただけたことと思う。

さて、これからは私が船員にかわって、この話をつづけることにしよう。

アンジローと一緒によく聞いていただきたい。

ザビエルの名前をを上から下まで全部いうと、ドン・フランシスコ・ド・ヤッスー・イー・ザビエルとなる。

これを略して、一般には彼をフランシスコ・ザビエルとよぶ。ザビエルの幼少時代のことはほとんど何もわからないが、彼の兄は、弟の性格をつぎのようにのべている。

「弟のザビエルは気持ちがやさしく、礼儀正しく、愛想がよくて、ほがらかで、剽軽(ひょうきん)なところさえあった。

また人なみ以上に頭がよく、向学心心強く、理想の貴人となるためには、何事もいとわずに熱心に努力した。

したがって家族の者に愛されるばかりか、初めて会った人の心もたちまちのうちに引付てしまったものである。

しかし、弟は一面ではだれもが感嘆するほどつつましやかなところをもっており、まるで乙女のように純潔を尊んだ。

もしも弟にそういうつつましさや純潔さがなかったならば、弟は何をしでかしたかわからない。」 |

十二才ほど年上のこの兄さんの言葉で、ザビエルの生まれながらの性格が、およそおわかりになったことと思う。

ザビエルは満六才になるまでは立派なお城の中で何不自由なく暮らしていた。 両親はもちろんのこと、三人の姉、二人の兄も彼をとてもかわいがってくれた。 この一家の幸福はいつまでもつづくかのように思われたが、一五一二年、突然、ザビエル城は戦乱のあらしにつつまれた。

フランスとスペインとの間に戦争が生じたのである。

ザビエルの父が仕えるナバール国王は、フランス側に味方し、先頭に立って戦った。 しかし、ナバールは山にかこまれた小さな国にすぎない。

たちまちスペインの大軍にふみつぶされてしまった。

こうして、国王は戦乱のうちに命を失い、一五一五年(ザビエル九才)には、ザビエルの父も死んで、ザビエル家は領地をすべて取り上げられてしまったのである。

この運命の逆転のなかで、少年ザビエルは何を感じ、何を考えたか。

残念ながら、その点に関してはわずか一行の記録も残されていない。

おそらくは、子供心にも、――くやしい、仇を討ちたい――と思ったことであろう。

しかし、十才にも満だない少年では武器をとって戦うわけにはいかない。

――早く大きくなりたい。そして、ザビエル家の領地を取りかえしたい――

彼はいくたびかくちびるをかみしめたことであろう。 |

ザビエル城の複元図

|

ザビエルの二人の兄やナバールの愛国者たちは、この悲運にたちむかって、断固として立ち上がった。

彼らはひそかに、荒れはてたザビエル城のなかで会合し、ナバール国再建の計画、およびその実行方法を相談しはじめた。 しかし、まもなく、その会合はスペイン軍に知られ、集まっていた愛国者たちは、いっせいに捕えられて厳罰に処された。

幸いにして、ザビエルの二人の兄は捕まえられなかったが、ザビエル城はわずかに一部を残しただけで、大部分を破壊され、濠もうめられてしまった。

しかし、一つの国を再建しようという意気に燃える者は、このくらいのことではけっしてへこたれるものではない。

ナバールの愛国者たちは、機会をうかがってはスペインの大軍におそいかかった。

フランス軍の援助をえて、彼らが大勝利をえたこともあった。

が、小さな国が大きな国にたいして、勝利を保ちつづけるのはきわめてむずかしい。

彼らは勝利ののちには、たちまち敗退した。

ザビエルの兄までが捕えられて、捕虜収容所に入れられてしまったことがある。

しかし、彼は見事に脱走に成功した。

石の壁のなかで鎖につながれても、彼の闘志はすこしもくじけなかったのである。

こうして戦争は十二年間にわたってつづき、平和が回復したのは一五二四年の二月のことであった。

二人の兄は、ひさしぶりに母親のふところに戻ってきた。

ザビエルはすでに十八才となり、髪の毛も目も黒い、立派な若者となっていた。

六才から十八才になるまで、彼は一体どんな生活をしていたのであろうか。

伝えられるところによれば、父親の死後はもっぱら家庭で勉強し、叔父さんからラテン語を学んでいたといわれる。

しかし、ときにはヒツジの群れとともに、広い高原を力いっぱいかけまおったこともあったろう。

また、二人の兄につづいて、戦乱に身を投じたいと思ったこともきっとあったにちがいない。

ともかく、ザビエルの体には父親ゆずりのバスク族の血が流れているのだ。

バスク族はフランス人やスペイン人とは全くちがう。

私たち日本人に似て、髪の毛も目も黒い。そして、とりわげ勇敢で、冒険心に富む人種なのである。

戦場から帰ってきた兄たちは、たくましく成長した弟を見て、

「我々と同じように、おまえも軍人になれ。剣の道にこそ、男子の生きがいがある。」とすすめた。

二人の兄は、弟が喜んで同意すると思った。ところが、意外なことに、

「僕は 確かに軍人にもなりたいと思います。しかし、それ以上に学問に心をひかれるのです。

お父さんは法学博士でした。僕もしっかり勉強して、お父さんと同じように、立派な学者になりたいと思います。」

と、ザビエルは答えたのである。

『マタイ伝』には

「剣をとる者はみな剣で滅びる」――26章52節より―― |

と書いてある。 |

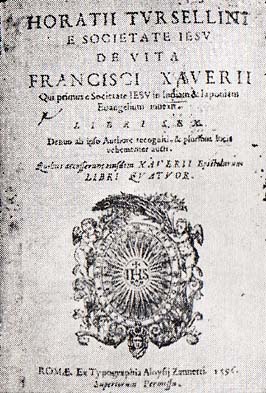

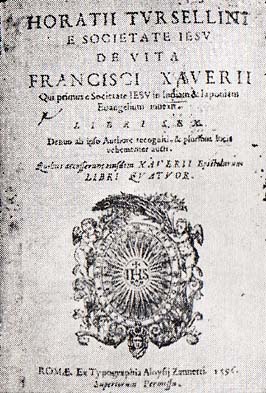

1596年版、トルセリヌス著ザビエル伝』の表紙

|

十二年間にわたる戦乱の嵐にゆり動かされているうちに、この言葉が彼の心にしみこんでしまったのかもしれない。

剣によって建設された王国、それがいかにもろくはかないかを、彼はすでに痛烈に体験させられていた。

しかし日頃ザビエルを指導してくれた叔父は、きわめて信仰深い人であった。

また、母親も二人の姉も、固く神を信じている。

末っ子のザビエルが、その影響を受けなかったはずがあるまい。

といって、彼は、戦場に立って剣をふるうのをおそれたわけではない。

バスクの血をひくザビエルは、けっしてそんないくじなしではなかった。

「ペンは剣よりも強い。」という。彼は強いほうを選んだのである。

一五二五年(十九才)の九月でザビエルは希望に胸をふくらませて、花の都パリヘむかった。

そこには第一流の大学もあれば、はなやかな遊びや楽しみもある。目のまえには長い長い坂道がつづく。

この坂をのぼり、あの坂をくだると、一体どんな人生が開けるのか。はてしない野望が彼の心をかぎりなく燃やす。

確かに、彼の魂は信仰の世界にも強くひかれる。

しかし、この世の富や名誉や快楽はそれ以上に強く彼の青春をさそう。

いまは家族の者以外には、フランシスコ・ザビエルという名前を知る者はいない。

この無名の一青年は足どりも軽く故郷を去っていく。

ほかの者はいうまでもなく、ザビエル自身もやがてのぼらねばならぬ苦しい坂道を、すこしも予想していなかったのである。

4 ビッコではげ頭の老学生 top

ザビエルはセント・バルバラ学院に入学し、哲学を勉強し始めた。

日本には「よく学び、よく遊べ」ということわざがあるが、ザビエルの学生生活はまさにこのことわざのとおりであった。

彼は昼間はよく勉強したが、夜になると寄宿舎の窓から抜け出して、悪友たちと一緒に深夜まで遊び歩いた。

学校の規則は厳重だったが、うまくやる手を充分に心得ていたのである。

この頃のザビエルの生活ぶりを知ると、

――僕らと同じような人間ではないか。何も、最初から特別にえらかったわけではないんだ………――

と、きゅうに親しみを感じる人がたくさんいるのではあるまいか。世の中には育ちがよくて、すこし頭がいいと、

――おれはおまえたちとは質がちがうんだ――

というような調子で、すぐにきどってしまう者が多い。が、ザビエルにはそんなところが全くなかった。

彼はセーヌ河の州(す)で運動会が開かれたりすると、はりきって参加し、目ざましい活躍をした。

ほがらかでさっぱりしたスポーツマンでもあったのである。

ザビエルがパリでよく学びよく遊んでいるうちに、故郷のザビエル家はしだいに貧乏になり、彼の学資を送るのにもこまるようになってきた。

十二年間にわたる戦争で、ザビエル家は財産のほとんどを失ってしまっていたからである。

二人の兄は家族会議の席上で、

「弟は金づかいが荒らくていかん。一体、まじめに勉強しているのだろうか。」

「まじめに勉強しているのであれば、こんなにたびたび『金を送れ』とはいってこないはずだ。」

「わが家も、昔とは違って家計が苦しいのだから、彼をパリからよびもどそう。」

「それがいい。そして彼を軍人にしよう。軍人ならば金がかからない。

いまのわが家の経済状態では、彼に外国の学生生活をさせるのは無理なんだ。」

話がこんなふうにすすんでいたとき、

「いいえ、それはいけません。」

と、修道院にはいって信仰に生きている姉が、断固として反対する手紙を送ってきた。

「弟は将来、かならず神を信じて、キリスト教会の柱となる人だと思います。

私たちは力を合わせて、弟の学業をつづけさせるべきです。」

「私もそう思います。」と、母親が姉の意見を大いに支持した。

「この家の生活が苦しくなったからといって、私はあの子を退学させたくありません。

あの子はいまの生活を通して、きっと何かをつかむと思います。

あの子は自分でこれこそと思う道を見つけるまではどんなに苦しくとも、私は待っていたいと思います。

おまえたちも、あの子の成長を待ってあげてくれませんか。」

母親と姉の意見によって、ザビエルは中途退学をあやうくまぬがれることができた。

なにしろその当時の学生の修業年限は、いまとちかってはなはだ長く、ドクトル(博士)としう学位をとるまでに十年以上もかかったのである。

したがって、学資のほうも容易なことではない。にもかかわらず、母親は学業をつづけさせたいという。

勉強ずきな子供にとっては、こんなにありかたい母親はいないといえるであろう。

しかし、その母親はザビエルがパリに留学してから四年めに、息子への大きな期待を胸に秘めたままこの世を去ってしまった。

一五二九年の七月、ザビエルが二十三才のときのことである。

彼は悲しみの底にしずんだ。身も心もうちひしがれて、日頃の明朗さをすっかり失ってしまった。

この不幸の嵐がまだ彼の胸のなかを冷たくふき荒れているころ、一人の年とった学生が、よその大学から転学してきた。

ひたいはかなりはげあがっている。

それにひどいビッコで、片足をひきずるようにして歩く。

ザビエルはあまり好き嫌いをしない性分であったが、一見して、――虫のすかん奴だ………――と思った。

| ところが皮肉なことに、ザビエルはその男と同じ寄宿舎で、一緒に生活することになってしまったのである。

年は三十八才だという。

巌(いわお)のような落ちつきがあって、ザビエルとはまるで貫録がちがう。

やがて、ある夜のこと、

「私はスペインの貴族で、かつては軍人でした。私の右脚は動かない。

これは、ナバール国との戦いのさいに砲弾を受けたのです。」 |

――それでは……ザビエルはドキリとした。 この男は、私の兄たちと剣を直接に交えたことがあるかもしれない………――

「大変な重傷だったので、私は故郷へ送りかえされました。

こんな体になってしまったのでは、もう軍人として働くわけにいきません。

そこで、私はもうぜんと本を読みはじめました。

元々が軍人ですから、武勇伝が何よりもおもしろくて、最初のうちは勇ましい話ばかりを読んでいたものです。そのうち聖書を読むようになりました。」 |

話を聞いているうちに、ザビエルはしだいに膝(ひざ)をのりだしてしまった。

ロヨラの話しぶりには激しい情熱がこもっているのだ。 |

ザビエルは15才年上のロヨラと、

寄宿舎で一緒に生活するようになる。

|

「聖書を読みふけっているうちに、私の心は神にむかって開き、神を求めるようになってきました。

体の不自由さが、心の自由を願望させたのだといえましょう。

その頃、私はたまたま聖人たちの伝記を読んで、深く深く感動させられました。

軍人としての夢はやぶれましたが、私のまえには新しい道が開けてきたのです。

この世で英雄になる望みは消え去りましたが、そのかわり、神の国の英雄になろうとする気持ちになったのです。

それは私の不自由な体にとって、また暗くしずんだ心にとって、思いもよらないような新しい光明でした。」 |

片方の足が動かなくなるということは、どんなに気の強い人にとっても、大変なショックにちがいない。

その結果、ひがみっぽくなったり、生きる気力を失ってしまう人が、どれほどたくさんいることであろう。

ところがロヨラは歩行の自由を失ったことによって、新しい光明を見いだしたというのである。

ザビエルの心は、ロヨラの燃えるようなひとみにすいつけられてしまった。

「それからの私は、過去の罪を告白し、毎日毎夜、神に祈り、また人生について深く考えるようになりました。

苦しい修行もはじめました。

それだけでは気がすまなくなって、イエス・キリストがお生まれになったパレスチナにまで、ビッコをひいて巡礼の旅にてました。

そういうことをいろいろとやってみたすえに、私にハッキリわかったことは、自分が無知で、無学だということでした。

そこで、私はあなたがたのような若い人たちと机をならべて、最初から勉強をやりなおす気持ちになったのです。」 |

ザビエルは、ロヨラの話を聞いて心から反省させられた。

最初は“虫のすかない奴”などと思いもしたが、月日がたつにつれて、しだいに深く尊敬するようにたってしまった。

ロヨラのほうも、ザビエルをだれよりもかわいがって、いつも親切に指導してやった。

こうして、この二人はあるときは兄と弟として、あるときは先生と生徒として、ともに勉強をすすめているうちに、一五三〇年、ザビエルは二十四才で哲学科を卒業し、学士の称号をえることができた。

彼はひきつづいて、神学の研究をはじめた。

ドクトル試験に合格して故郷に帰れば、司教(キリスト教の旧教の教師)になれる見込みが充分にあったからである。

「僕は、やがて国へ帰って司教になるつもりなんですよ。」

いつもの溌剌(はつらつ)とした口調で、そんなことをいうザビエルの心の底が、ロヨラにはよくわかっていた。

その頃の司教は、収入がとても多かったのである。三百人ぐらいの兵士をらくに養えるほどの高額であったという。

したがって、青年ザビエルが司教になろうとするのは神への信仰のためというよりはむしろ、自分の生活のためであったといえるのである。

ロヨラはするどい眼差しでザビエルを見つめた。 |

ザビエルに話をするロヨラ

|

「聖書には

たとえ全世界をもうけても、自分の命を失ったら、人にとって何の利益があろう

――マクイ伝16章26節より――

と書いてあります。

人間にとっては、魂こそが命なのです。

物質的にどんなに豊かな生活にめぐまれても、それこそ、たとえ全世界の富を手に入れることができても、自分の魂を見失ってしまっては何の意味もありません。

大切なのは、魂です。精神です。清らかな心です。君は、司教の収入に目がくらんでいるのではありませんか。」 |

ザビエルは心の底を見すかされて、嫌な顔をした。

しかし、ロヨラの言葉が真実であるということは、認めざるをえなかった。

5 ただ一つきりの奇跡 top

たいていの人が、お金や名誉にば無関心にはなりえない。そして、贅沢な暮らしをしたがる。

体の栄養には気をつけるが、心の栄養はおろそかにしてしまう。

その点では、ロヨラに会うまでのザビエルは、私たちとたいして変わらない人間であった。

彼にも、お金や名誉をほしがる気持ちがあったし、贅沢な暮らしを望む気分が大いにあった。

しかし、ロヨラに会ってからのザビエルは、しだいに、お金や名誉よりも、清らかな魂や、すぐれた知性を求めるようにたった。

贅沢な暮らしよりもまじめな暮らしを望むようになった。

私がここでいう「まじめな暮らし」とは、「神さまに気に入られるような暮らし」ということである。

読者の皆さんのうちには、神さまなどというものを、全く信じていない人固くさんいるにちがいない。

おそらくは、神さまなどには、特別に何の関心ももっていない人のほうが、多いだろうと思う。

だから、私がここで「神さま」という言葉を使っても、

「僕はそんなものに関係ないや。」

「いまは科学の世の中じゃないか。神さまなんて時代おくれだよ。」

などと思う人がすくながらずいることであろう。

だがしかし、日頃は神さまなどをまるで問題にしない人でも、何かものすごく恐いめに会ったり、大きな不幸にぶつかったりすると、

「神さま、どうかお助けください。」と、思わず祈ってしまうことがある。

皆さんにしても試験場でにがての科目の答案用紙がくばらればじめるとき、

「どうか。ヤマがあたりますように………。」などと、きわめて真剣に祈ってしまうようなことがあるだろう。

その場合、皆さんは自分自身でも、どんな神さまに祈っているのかを知らない。

また、祈れば何か効果があるのかどうかも知らない。

ふだんなら、バカバカしいと思っている人でも、そんなさしせまったときには、つい無意識のうちに祈る気持ちになってしまうのである。

ごぞんじかと思うが、「かなわぬときの神だのみ」ということわざがある。

このことわざのとおり、私たち人間は、「かなわぬとき」には「神だのみ」をしたくなる傾向を、生まれながらにして多分にもっているのである。

日頃の平安な生活においてはその傾向に気づかない人のほうが多い。

しかし、悲しいときや困ったときなどには、その傾向がおのずからとびだしてくる。

これはすこしも恥すべきことではない。

何か絶対のもの、全知全能のものを求めるのは人間だけにそなわる独自の特色なのである。

その証拠に、動物はお守り袋などをけっしてもたない。

皆さんは、彼らが神さまに祈っている姿を一度でも見たことがあるだろうか。 |

「かなわぬときの神だのみ……」、今でもお願いごとのある人は、道ばたのお地蔵さまや道神さまにヨダレかけやシメナワをかけて、手をあわせる。

|

こんなことをいうことによって、私は皆さんに、「だから、神さまを信仰しなさい。」などというつもりは全くない。

正直な話、私自身が神を信仰しているとはとてもいえないのである。ただ私がここでいいたいのは、

「私たちは人間であるかぎり、絶対なものとか全知全能のものと、無関係でいることはできない。」ということなのだ。

それを神とよぼうと、仏といおうと、また、かりにほかの名称でそれを表現しようと、それは皆さんのかってだが、いずれにしても、皆さんもそういうものと大なり小なり、それぞれ自分なりの関係をかならずもっているのである。

「神さまなんて、どこにもいるものか。」と思っている人でさえ、神さまと無関係であるとはいえない。

なぜならば、牛や馬や、犬やネコならば、「いる」とか「いない」とかを最初から全く考えないだろうからである。

つまり、「いない」と考えるだけでも、それは人間のみがそなえている、もっとも人間らしい特質だといえるのである。

さてそれでは、ザビエルは神とどんな関係をもち、それをどのように発展させていったのであろうか。

この一つの輝かしい実例をたどりながら、神というものを私たちの身近な問題として、改めて真剣に考えていきたいと思う。

ザビエルは母の死の三年後に兄に死なれ、つづいてその翌年には姉に死なれた。

こんなふうに不幸がかさなれば、誰でも人間の命のはかなさを痛感する。そのために悲観してしまう人も多いが、ザビエルにはロヨラがついていた。しかも、信仰心の厚かった両親の影響を受けていたので、彼の心にはかなりなところまで神を迎え入れる準備ができていた。

ザビエルは悲しみ嘆き、苦しみ悩んだすえ、姉の死んだつぎの年、一五三四年(ザビエル二十八才)の八月十五日、彼はロヨラの指導のものに、イエス・キリストの下僕(しもべ)として一生をおくるという決心をするにいたった。

それからのザビエルは、ロヨラを、

「イエス・キリストにおける霊魂(れいこん)の父」

とあおいで、ロヨラのいうことはなんでも守り、質素で清らかな生活をするようになった。

つまり、彼は生活の目標を全く変えてしまったのである。

この世の一切の物質からはなれ、自分の欲望をすべてすてて、ただ神のために生きる道を歩みはじめたのだ。

世の中にはこれほどむずかしい生き方はない。 というのはそれは自分を中心に考えたり、自分本位に行動したりすることを、徹底的になくしてしまう生き方だからである。

この頃、西ヨーロッパには、

「宗教界を改革しよう。ローマ教皇を中心とするカトリック教会はしばしばとんでもないあやまちをおかしている。

たとえば、免罪符はそのもっともけしからん実例だ。我々はイエス・キリストの真の精神を守るために、今こそ立ち上がらねばならぬ。

諸君、我々は聖書の言葉だけにしたがえばよいのだ。ローマ教皇のいうことなど、聞く必要はない。」

とさけぶ新宗教運動があらしのようにふき荒れていた。

「免罪符」とは、それを買えば、いままでの罪がすべて消えるといって、ローマ教皇によって売りだされたお札である。

もちろん単にお金を集めるためだけの、悪質なインチキにほかならない。

そんなものを売りつけることによって、教皇たちは堕落した生活をつづけていたのだから、真剣な信仰心を持つ人が怒る

のも無理はなかった。

「ローマ教皇を信頼するな。我々は聖書の言葉だけにしたがおう。」

ドイツのマルチン・ルターという人などによって起こされたこの新しい運動――プロテスタント(新教)――に刺激されて、カトリック側も反省しはじめた。

「信仰心を回復しよう。みだれた規律をひきしめよう。」

ロヨラは、カトリック側のこの反省運動の先頭に立って活躍しはじめたのである。

ザビエルがそのあとにしたがったことはいうまでもない。

そして、ザビエルのほかにも同志が五人もできたので、ロヨラはこのグループに『イエズス会』という名称をつけた。

「イエス・キリストに仕える人々の集まり」という意味である。

このグループのメンバーは自分たちの生活を神の教えのとおりに規律しながら、伝道にはげむとともに病人や囚人(しゅうじん)を慰問し、また児童の教育に献身的な努力を示した。 |

ルターがドイツ語に訳した聖書の表紙

|

その後メンバーも十二人となり、このグループの熱心な働きぶりが、しだいにひろく認められるようにだってきたころ、ポルトガル王、ジョアン三世から、

「東洋にはわが国によって征服され、支配されている国がたくさんある。

それらの国の住民たちは、まだキリスト教の神を知らない。 『イエズス会』のメンバーのうちから、すぐれた人物を選びだしてインドへいかせ、キリスト教を広めさせてもらいたい。」 |

という申しいでが、ローマ教皇を通してロヨラのところへ伝えられてきた。

一五三九年(ザビエル三十三才)の八月のことである。

ポルトガル王は国家の政策として、貿易と宗教とを同時におしすすめていたのである。

ローマ教皇は、ポルトガル王のこの申しいでを大いに支持した。というのは、カトリック(旧教)側は、プロテスタト(新教)のためにヨーロッパで失った教会の勢力を、東洋の新天地でとりもどそうと考えていたからである。

こうして、ロヨラによって選びだされたのは、フランシスコ・ザビエルであった。

一五四一年四月七日、彼は三十五回めの誕生日に、六隻からなる艦隊とともにリスボンの港を出発した。

のちにスペイン人たちはつぎのようにいっている。

「ザビエルはたくさんの奇跡をあらわした。

ロヨラはただ一つきりの奇跡であったが、そのただ一つの奇跡は、ザビエルの奇跡のすべてよりも大きい。

なぜならば、その奇跡というのは、ザビエルその人を見いだしたということであるから。」 |

確かに、ザビエルはロヨラによって見いだされ、その偉大なる生涯への道を勇敢にふみだしたのである。

もちろん、ゆくてにはかぎりない苦難が予想された。

しかし、たえがたい苦難のうちにこそ、ザビエルの求める神がいるのだ。

6 ついに「インドの使徒」に会う

top

ザビエルの乗った船がインドのゴアに着いたのは、翌年(一五四二年、徳川家康が生まれた年)の五月六日のことであった。

一年一か月もの月日がかかったわけである。この間の苦しみについて、ザビエルはロヨラにつぎのような手紙を書いている。

「私が両手にかかえた心身の労苦は、たとえ全世界のためにでも、ただの一日たりとも、正気のさたでは耐えられぬほどのものであった。」

彼は船中の息づまるようなむし暑さのなかで、続出する病人の看護、よごれものの洗濯、さらに死人の始末など、とても人間わざとは思えないほどの活躍をしつづけたのである。 |

16世紀のゴア風景。なかなかのにぎわいをみせていた。

|

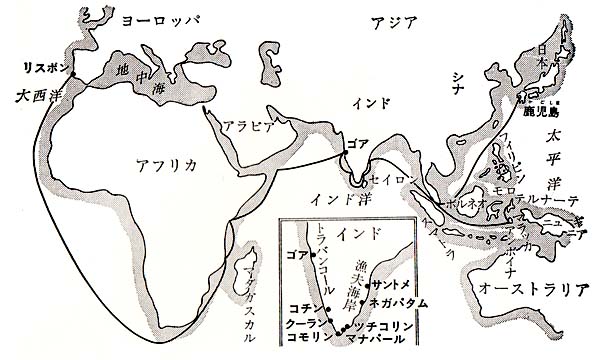

|

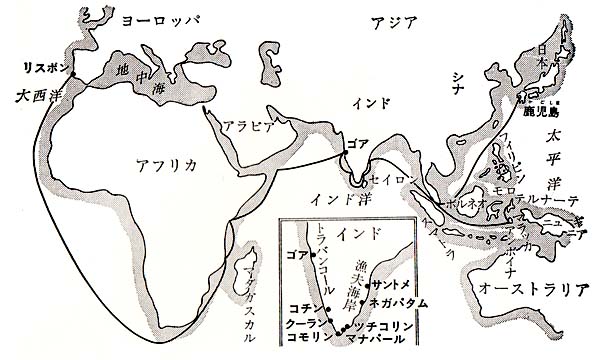

ザビエルが日本にくるまでの足どり。

|

さて、当時インドにきていたポルトガル人は、商人か軍人のいずれかであった。

彼らは例外なく、金もうけのためにきていたのである。

三年も辛抱していれば、本国に帰って生涯を安楽に暮らせたというのだから彼らがどんなに欲ふかく金もうけをしていたかは私たちにも容易に推察できる。

カトリックの司教もゴアにはきていたが、その活動ぶりはきわめて消極的なものでしかなかった。

ザビエルはそういうかんばしからぬ状態を見て、

――インド人たちがキリスト教を信じたいのは、支配しているポルトガル人か物質的な野心をもちすぎているからだ。 心の底では金もうけしか考えていない者が、口先でどんなにていさいのよいことをいってみても、住民からか真剣に聞こうとしないのは当然だ。 私は何よりもまず、金もうけのためにきたのではないということを、住民たちに知らせなければならぬ――

と痛感した。彼はさっそくその気持ちを実行にうつした。

住民たちのために何をしてやっても、一切お金などはとらなかった。

もちろん、恩きせがましいこともいわない。

ただひたすらに神の愛を説き、みずから神の愛を実行するだけであった。

やがて、彼はゴアを中心にして伝道の範囲を大幅にひろげ、骨身をくだくような活躍を始めた。 |

インドで伝道を行なうザビエル

|

|

各国のザビエル記念切手。左と右下二枚はインド、上の中二枚はポルトガル、右上はスペイン。

|

そのようすをくわしく書くわけにはいかないので、ここでは彼が訪れて伝道したおもな場所だけをあげることにする。

一五四二年(三十六才) コモリン岬、漁夫海岸、ツチコリン。

一五四三年(三十七才) ゴア。

一五四四年(三十八才) 漁夫海岸、コチン、マナパール、コモリン岬、トラバンコール、クーラン。

一五四五年(三十九才) コチン、ネガパタム、サントメ、マラッカ。

一五四六年(四十才) アンボイナ島、テルナーテ島、モロ島。

私がこのザビエル伝の最初にのべた「アンジローの日本脱出」は、一五四六年のことである。

ザビエルはこの一五四六年までに、すでに数万人の住民を導いて、キリスト教の信者とすることに成功していた。

彼はまず、訪れる土地の言葉を一生懸命勉強した。

そして、キリストの教えをその土地の言葉にやさしく翻訳して、住民たちが理解するまでは何度でも、熱心に、誠意をつくして説明した。

そういう彼の努力はしだいに実を結んで、彼が鈴をならしながら街頭を歩くと、いつも子供たちかゾロゾロ後ろからついてくるほど、誰からも尊敬され、親しまれるようになっていたのである。

ザビエルはこの頃の自分の気持ちについて、つぎのような手紙を書いてローマへ送っている。

「長い航海の困難、みずからの罪の重荷を背負ったうえに、さらに他人の罪を背負い、身をこがすような暑い太陽の下で、神をまだ信仰していない人だちと一緒に暮らすこと、これを私は神からあ耐えられた義務だと思っている。

これらの試練は私にとっては、かぎりないなぐさめと精神的な喜びのみなもととなる。」

ここでザビエルがいっている「罪」とは殺人や強盗のような法律上の罪ではなく、道徳上の罪を意味しているのである。

たとえば、実際には嘘をつかなくとも、嘘をつきたくなるような気持ちは誰の心にも動く。

また、何かのはずみにふと、友だちなどにたいして意地悪をしたい気持ちを起こすこともある。

それは、心のなかにうかぶ暗いかげのようなものだといえよう。

キリスト教ではそういうかげをすべて「罪」というのである。

こういう道徳上の罪を一切さけるのはきわめてむずかしい。

なぜならば、心のなかの問題にしても、光と陰とはけっして切りはなしえないものだからである。

心が光り輝いて、清らかになればなるほど、心の中にどんなに小さな汚れがあっても、それが暗い陰をつくることになるからである。

ザビエルの心は私たちの心よりも清らかであっただけに、ほんの小さな陰が動いても、それを「罪」として彼は深く反省し、神への信仰によって克服しようとしていたのである。

一般の人間にとってはそんな生活はとても耐えられないほどつらく苦しい。

しかしザビエルにとっては、それが最高の生きがいであった。何故か、答えはただ一言、

「彼は心の底から神を信じていたからである。」というほかはない。

ザビエルは神を信じて、不死身の伝道に明け暮れていたが、一五四七年(アンジローの日本脱出の翌年)の十二月のある日、マラッカの教会で住民の結婚式に立ち会ったことがあった。

結婚式の司会も彼の伝道事業のうちの重要な一つだったのである。

めでたく式を終えて、ザビエルが教会をでようとしたとき、二人の男がせわしげに歩みよってきた。

「神父さま、アルパレスです。」

「これはおなつかしい。お丈夫のようすで何よりです。

ずいぶん長いあいだお目にかかりませんでしたが、どちらへいっておいででしたか。」

「日本へいっておりました。はるかな海のかなたです。

こちらは私の友人で、アンジローさんといいます。

日本人で、神父さまにぜひお目にかかりたいというので、つれてまいりました。」

アンジローはまえに進みでて、頭がひざにつくほどていねいにおじぎをした。

アルバレズ船長はさらに言葉をつづけた。

「この人については長い話がございます。彼もポルトガル語を話すことはできますが、私がかわって、これまでのいきさつを、お話し申しあげましょう。」

そういって、アルバレスはザビエルを教会の片隅にさそい、アンジローが日本を脱出した事情や彼のその後の気持ちについて、くわしく語りはじめた。

ザビエルはやさしくうなずきながらアルバレズの話を聞く、その姿をアンジローはじっと見つめた。

彼は背はかなり高く、顔だちはととのっていて、色は白いが、日に焼けて赤味をおびている。

目つきが明るくて、実に魅力がある。服装は清潔で、長上着をまとっている。

それはインドにおける貧しい坊さんの着るものであった。

アンジローは感慨無量であった。

――ついに私は、「インドの使徒」といわれるザビエル神父に会うことができたのだ。

この人ならば、きっと私の魂を救ってくれるにちがいない――

ザビエルは伝道のために各地を転々とめぐり歩いていたので、アンジローはザビエルに会う機会にめぐまれるまでには、大変な苦労をしなければならなかったのである。

しかし、その苦労はついにむくいられた。ところで、喜んだのはアンジローだけではない。

ザビエルも、話には聞いたことのある日本人にはじめて接し、その礼儀正しさや知性の高さを直接に知って、大いに喜んだのである。

彼はこのときの印象とその後のようすを、 ローマヘだした手紙のなかでつぎのように語っている。

「アンジローはかなりのポルトガル語を話すので、私たちは互いに了解することができた。

もしも全部の日本人が、かれと同じように学ぶことのすきな国民だとすれば、日本人は新しく発見された諸国民のなかで、もっとも高級な国民であると私は考える。

アンジローは私の聖教講義にきて、信仰個条をすべて自分の国の言葉で書きとめた。

彼はたびたび教会にきてお祈りをし、私に無数の質問をあびせた。

なんでも知りつくさすにはおかないという、強い欲望をもっていたのである。………

アンジローがきてから八日ののち、私はマラッカよりインドヘむかって出発した。

私はこの日本人が私と一緒に同じ船に乗ることを、強く希望した。

しかし彼は今まで彼の願いをかなえ、大変親切にしてくれたポルトガル人と、すぐに別れるのはよくないと思ったのである。」

こうして、ザビエルはひとあしさきに出発し、アンジローはしばらくマラッ力に滞在したのちに、ザビエルのあとを追うことになったのである。

7 私たちに言葉をください top

アンジローはザビエルから神の愛を説き教えられ、まもなく熱心なキリスト教徒となった。

彼のその真剣な信仰ぶりを見て、ザビエルは日本へいってみようという気持ちになった。

「もしも私が君と一緒に日本へいったら、日本人はキリスト教徒になるであろうか。」

「日本人は神父さまの教えをすぐには信じないでしょう。

まず、はじめにたくさんの質問をするにちがいありません。

それから、神父さまの答えと、神父さまにどれほどの知恵があるかを研究するでしょう。

そして何よりも神父さまの生活が、神父さまの教えるところと一致しているかどうかを、検討するだろうと思います。」 |

ザビエルはアンジローの話を聞き、さらにアルバレズ船長などからも、日本に関するいろいろな知識をえて、つぎのような手紙をローマへ書き送った。

「日本から帰ってくる商人たちは、私が日本ヘいけば、日本人は豊かな理性の持主だから、インドあたりの住民を相手にしているよりも、よく神に奉仕しうるにちがいないという。

これは彼らの一致した意見である。

それで、私はここ二年ほどの間に、私自身か、または『イエズス会』の司祭が、日本へいくことになるであろうと考えはじめている。

その渡航がすこぶる危険であることは、覚悟のうえである。

日本では強い風がふき荒れるし、海上にはシナ(中国)の海賊船が横行している。

すでに多数の船がわざわいにあっていることはよく知っているが、それでも日本行きは実現させたいと思っている。」 |

ザビエルはゴアでアンジローにキリスト教の勉強をさせておいて、自分はその翌年(一五四八年、四十二才)は、コチン、コモリン岬、セイロン島、バサインなどを休むひまなくめぐり歩いて、いままでどおり伝道に献身していた。

が、つぎの年の四月十四日、ついに彼は日本への渡航を実行することにした。同行者は

「イエズス会」の会員トルレス神父

熱烈な修道士フェルナンデス

この二人のすぐれたキリスト教の教師と、アンジロー、および彼の弟と召使(この二人もキリスト教の信者になっていた)、そのほかにさらに二人の下僕で、計七名であった。

プレゼント用の品物としては、時計、音楽時計、めがね、鏡、火縄銃、水晶ガラス、織物、ブドウ酒、書籍、絵画、コーヒー茶碗など、当時の日本人がめずらしがりそうなものばかりを、特に選んでんだ、

このほかに最上の胡椒(こしょう)をたくさん積みこんで、旅費と日本滞在費にあてることにした。

その頃の航海が平安ぶじであろうはずはない。

ゴアを出発した一行は暴風雨に木の葉のようにゆられたり、海賊の出没におびやかされたり、実にさまざまな苦難に直面した。

一か月、二か月、三か月、一行は荒狂う大海の上で生死の線上をさまよった。

そして四か月、幸いにして一行は一切の苦艱をきりぬけて、鹿児島の田之浦海岸に錨をおろすことができた。

一五四九年の八月十五日、ザビエルが四十三才のときのことである。 |

ザビエルの聖務日課書

|

海岸にはたちまち大勢の人が集まってきた。

「アンジローが帰ってきたぞ。一体、どこへにげていたんだろう。」

「あのようすだと、天竺(てんじく=インド)らしい。三年ぶりだな、あの男の顔を見るのは………。」

「あの白坊主たちは、何をしにきたんだ………。」

「魔法使いかもしれんぞ。アンジローのやつ、妙うな人間どもをつれてきたものだ。」

大さわぎをする人々の間をとおって、ザビエルの一行はアンジローの家にむかった。

さて、ハルバル海のかなたからきたザビエルの目には、はじめて見た日本の国の風習その他が、一体どんなふうにうつったのであろうか。

二か月半の滞在ののちに、彼がゴアヘ送った手紙には最初の印象と観察がくわしく記録されている。

「私たちは、アンジローの家族や知人たちから、心からの歓待を受けた。

私は今日までにみずから見聞しえたことと、ほかの者の仲介(なかだち)によって知ることのできた日本のことを、貴兄たち(「イエスズ会」の会員)に報告したい。

まず第一に、私たちが今まで会って知ることのできたかぎりにおいては、この国民は私がめぐりあった国民たちのうちでは、一番すぐれている。

私には、キリスト教を信じないどの国民のうちにも、日本人よりすぐれている者はいないと考えられる。

日本人は全体的によい素質をもち、悪意がなく、交際してみるとまことに感じがよい。

彼らの名誉心は特別に強烈で、彼らにとっては名誉がすべてである。

また、日本人はたいてい貧乏である。

しかし、武士であるうと平民であろうと、貧乏を恥だと思っている者はいない。

彼らには、キリスト教国民のもっていないと思われる一つの特質がある。

それは、武士がどんなに貧困でも、平民がどんなに金持ちでも、その貧乏な武士が金持ちの平民から、大金持ちと同じように尊敬されていることである。

また貧しい武士でも、どんなことがあっても、どんな財宝を目のまえに積まれても、平民と結婚などしない。

それによって、自分の名誉が消えてしまうと思っているからである。

日本人の生活には節度がある。ただ酒を飲むことではいくらか度を過ごす国民である。

彼らは米からとった酒を飲む。ブドウはこの国にはないからである。

賭博は大きな不名誉と考えているから、一切しない。

何故かといえば、賭博は自分のものでないものを望み、次には盜人になるおそれがあるからである。………

住民の大部分は、読むことも書くこともできる。

これは祈りや神のことを短時間に学ぶための、すこぶる有利な点てある。………

国民の中には太陽をおがむ者がはなはだ多い。月をおがむ者もいる。

しかし、彼らはみな、理性的な話を喜んで聞く、………」 |

西洋で育ったザビエルにとっては、日本人独特の考えかたや伝統的な風習、制度のうちに、おどろいたり、ふしぎに思ったりすることが、たくさんあったのも無理はない。

しかし、彼は短い期間のうちに、見るべきところを実によく見ている。

その観察眼のするどさには、本当にびっくりさせられる。

ところで、ひさしぶりに帰ってきたアンジローと、ザビエルの説くキリスト教は、鹿児島の人々にどのように受入れられたであろうか。

「人々はものめずらしそうに、ポルトガルからきた司祭を知ろうとする。 アンジローがキリスト教の信者になったことについては、だれも変に思う者がないばかりではなく、むしろ尊敬さえしている。

彼の一家の人や知人たちも、彼が日本人の全く知らないインドヘいって、さまざまのことを見聞してきたのを、大いに喜びあっている。

この地方の領主(島津貴久)もアンジローをよびよせて、祝いの言葉を与えてくれたので、彼は大変な名誉に輝いた。

領主は深い関心をもって、ポルトガル人の生活様式や勢力について彼に質問した。

それらの質問にたいして、彼はくわしく答えたので、領主は大いに満足した。」 |

アンジローは殺人の罪で追われるどころか、名誉に輝く人気者になってしまったのである。

彼の一族の者が被害者の家族につぐないでもしたのか、それとも、彼が許しをこうて、許してもらえたのか、正確なことは信頼できる記録がないので全くわからない。

「アンジローは親族といわず友人といわず、誰でも心から歓迎して、昼も夜も、熱心に信仰の話をしている。

したがって今では、早くも彼の母と妻と娘をはじめ、彼の親戚や友人のなかから、男も女も、多数のキリスト教信者ができてしまった。

この地では信者になることを、いまではだれも変に思っていない。

また、すでにのべたように、ここではほとんど全部の者が、読み書きを知っているので、祈りを覚えることも実に早い。

なにとぞ、われらの主なる神が、主のことを話すために、私たちに言葉をくださらんことを、せつに祈りたてまつる。

そうすれば、私たちは神の助力と愛のもとに、まもなく有効に活躍することができるようにたるであろう。…………」 |

この手紙で明らかなように、アンジローとともにキリスト教も、日本人の心のなかにきわめて自然に受入れられたのである。

アンジローは人を殺したために外国へにげだし、そこでザビエルにめぐり会って、ついには日本へキリスト教を導き入れるうえに、もっとも大きな役割をはたすにいたったのだ。

これを運命のいたずらと見るか、神の意志と見るかは読者の皆さんにおまかせしよう。

8 石をぶつけられても top

アンジローが島津貴久によびだされてまもなく、九月二十九日にはザビエルも貴久に会うことができた。

もちろん。通訳はアンジローの役であった。

「島津公は私どもを大変歓待してくれた。

キリストの教えを書いてある本をさし上げると、大切に保存すると申され、キリストの教えが本当に正しく、すぐれたものであれば、悪魔もその教えにしばられるか、魔力の一部をそがれるわけで、さぞかしうろたえるであろう、ともいわれた。」 |

この会見において、ザビエルはキリスト教を自由にひろめる許可をもらい、つぎの日からさっそく、福昌寺(ふくしょうじ)というお寺の境内で、タドタドしい日本語で説教をはじめた。

島津貴久としては、自分の領地のなかにザビエルのような人物を滞在させることは願ってもないほど好都合なことであった。

――アンジローがほめそやすように、この男がポルトガル人の間に非常な信望があるならば、ポルトガルの貿易船もおのずからこの鹿児島に集まってくるであろう。

そうすれば港がさかえる。そして何よりも、鉄砲を手に入れることができる――

と考えたのである。

一五四九年といえば、織田信長がまだ十五才のころで、日本国じゅうに戦いのたえまがなかった時代である。

たくさんの鉄砲を手に入れることができれば、天下を取ることもできるのだ。

貴久がザビエルとその一行を大歓迎したのも、当然しごくだったのである。

ダビエルの説教を聞いて、まずアンジローの家族や親戚の者が洗礼を受けた。

これにつづいて町の人たちも次々と信仰心を起こしたが、問題になるのはいつでも言葉であった。

その点についてはつぎのような記録が残っている。 |

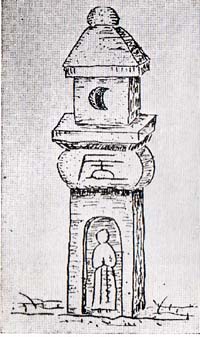

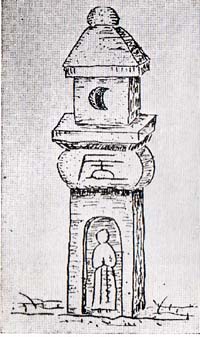

島津家にある

キリシタン灯籠(とうろう)

|

「神父たちは言葉を知らないので、教えの内容を明らかにすることも、質問に答えることもよくできなかった。

そのために、ある者はののしり、ある者は笑い、ある者は神父たちの衣服や動作をふしぎそうにながめ、またある者は神父たちに同情した。………」 |

まことに、ありそうなことだと思われる。

ザビエルにしても、トルレスにしても、またフェルナンデスにしても、言いたいことが言えなくて、さぞかしもどかしい思いをしたことであろう。

そしてその点ては話を聞くほうの日本人も、同じくもどかしさを感じたにちがいない。

話がわからなければ、ののしりたくもなるし、笑いたくもなれば、キョロキョロしたくなるのも無理はない。

それでも、ザビエルをはじめ二人の神父は人格からにじみでる力や熱誠によって、七十人、八十人、九十人と信者をぶやしていった。

しかし、鹿児島に一年近く滞在するうちに、ザビエルの一行は仏教の坊さんや信徒からから、激しい攻撃を受けるようにたった。

「私どもは彼らと争いたくないのであるが、相手がたにいくらおどかされても、神を讃(たた)え人の魂を救う仕事はやめないつもりである。」

この言葉でも明らかなように、ザビエルはどんなに非難、攻撃されても、すこしも妥協しなかった。

彼は、だらしのない生活をしている坊さんにたいしては正面から「けしからんではないか」といって責めた。

ともかく、お互いに言葉がよく通じないのだから、理解しあえるはずがなかった。

対立はますます激しくなり、しまいにはでザビエルたちの住む家に血だらけのきれを投げつけておいて、

「あいつたちは人食い鬼だ。夜中に人間をたらふく食べているんだ。」

そんなことをいう者までがあらわれてきたのである。

貴久は領主でありながら、そういう悪質な攻撃を禁じようとはしなかった。

というのは、ポルトガルとの貿易がうまくいかなかったので、彼はキリスト教の伝道を中止させるつもりになっていたからである。

貴久の期待に反して、ポルトガルの船は平戸(ひらど=長崎県)のほうへいってしまい、彼の領地内の港にはいってこなかったのだ。

――わしはザビエル神父の一行を優遇してやっているのに、ポルトガルの商人どもは別のところで商売をしておる。

ふとどきな話だ―― |

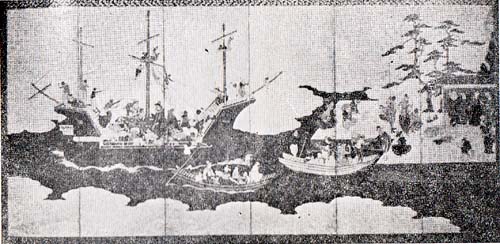

屏風にえがかれた、そのころの貿昜のようす

|

貴久が憤慨(ふんがい)しているところだったので、この二つの宗教の対立をきっかけにして、領内でキリスト教をひろめることを禁止し、これにそむく者は死刑にするというきびしい命令をだした。

周囲の事情がこんなふうに悪化してしまっては、さすがのザビエルも動きがつかない。

「一年ののち、この国の領主はキリストの教えがひろまることを喜ばぬようすなので、私どもはこの土地を去った。

信者たちは別れをおしんで、しきりに涙を流した。」

一五五〇年(ザビエル四十四才)の九月、ザビエルは鹿児島の信者をアンジローにまかせて、ドルレスとフェルナンデス、そのほか二名の通訳(アンジローの弟と鹿児島で信者になった男)をつれて、京都にむかって出発した。

ザビエルは日本を訪れるまえから、「日本には六十六か国をおさめる大王「天皇がいる」ということを聞いていた。

彼はその「日本の大王」に会って、日本国じゅうにキリスト教をひろめる許可をもらいたいと思っていたのである。

一行は船でひとまず平戸へわたり、この地にいあわせたポルトガル人をしたがえて、堂々と行列をつくって領主に面会を求めた。

「この国の領主(松浦隆信)は、私たちを大いに歓迎してくれた。

そして、その日のうちに布教を許可してくれたので、ここではわずかな日数のうちに、百人からの住民が信者になった。

それというのも、私たちのうちの一人(フェルナンデス)が、すでに日本語をかなりよく話し、彼が説教したり、日本語に訳した書物を読んで聞かせたからである。………」

この平戸では、わずか一か月たらずのうちに、鹿児島で一年間にえた信者とほぼ同数の信者をえることができたのである。

何故か。

領主松浦隆信が、ただちに伝道の許可を与えてくれた。

言葉の障害をしだいに克服するにいたった。

この二つが大きな理由としてあげられるが、領主の好意は貴久の場合と同じく、貿易における利益に目的があったのである。

「この土地には、トルレス神父にとどまってもらい、私はフェルナンデスと通訳とをつれて、さらに旅にでた。」

旅路ははなはだ困難であり危険であった。 |

京都へむかうザビエル(右)。

17世紀にイタリア人がかいたもの。

馬に乗っているのは日本の武士で、裸だ。

|

当時は盗賊がわがもの顔に横行し、人間の首がポンポン飛ばされる戦国時代だったからである。

ザビエルは天皇へのプレゼントはすべて平戸に残して、ほんの身のまわり品だけを持って京都への道を進みはじめた。

博多から関門海峡へでるまでは歩きとおした。

すでに山も谷も雪におおわれ、北風が容赦なく肌に突きささってきた。

ときには村の子供たちから石をぶつけられることもあった。

泊まるところは馬小屋であったが、ザビエルの心は神への信仰に燃えて、いつも明るくはりきっていた。

やがて彼の一行は大内義隆の治める山口に到着した。

「この町には一万人の住民がいて、家はみな木造である。ここにはたくさんの武士やその他の人々がいて、私たちの説く教えがどんなものであるかと、非常な典味をもって耳を傾けた。

それで、私たちは長期にわたって、毎日二度ずつ街頭に立って説教をする決心をした。

まず、私たちが日本語に翻訳した信仰教義を一項日ずつ朗読し、それからそれを一つ一つ説明していった。

人々は私たちの説教を伝え聞いて、群れをなして集まってきた。…………

神の聖言(みことば)を喜んで聞いた人の数は実に多数にのぼった。

けれども、私たちをあざけり笑った人々もあり、また、私たちのいうことに耳をふさいだ人々もいた。………」 |

説教するザビエルとフェルナンデス

|

|

このようにして、彼らはまるで乞食坊主のような姿のまま、いく日も街頭で説教をつづけているうちに、領主からよびだしを受けた。

「領主は私たちに種々さまざまなことをたずね、私たちがどこからきたか、また、どんな理由で日本へきたか、などを確かめた。

私たちはこれに答えて、『神のおきてを告げ知らせるために、日本へつかねされたのです』と説明した。

なぜならば、神を礼拝し、全世界の救い主たるイエス・キリストを信じる以外には、魂の救われる道はないからだとつけ加えた。

すると、領主は、キリスト教の教義について説明してくれというので、私たちは書物の大部分を朗読しその朗読の間――それは一時間以上もつづいたのであるが、――領主は一生懸命、耳を傾けていた。………」 |

ザビエルはいそがしい伝道生活の間に、こういう手紙を百三十七通も書いているのである。

その手紙によると、彼の一行は山口に約二か月滞在したが伝道の許可ももらえず、効果もあまりあがらなかったので、ふたたび京都へむかった。

9 神こそ創造主である top

食べ物はとぼしく、着るものはうすい。足ははれあがって、血がにじむ。

それでも、ザビエルとフェルナンデスが口ずさむ讃美歌は、北風にのって明るく流れつづけた。

一五五一年(ザビエル四十九才)の一月、ついに彼は日本の首府京都に着いた。

ときには夢にまで見たあこがれの都であったが、実際に足をふみ入れてみると、想像とはまるで違っていた。

都はたびかさなる戦いで破壊され、見るも無惨な状態にあった。

天皇(御醍醐帝=ごだいごてい)には何の力もない。

ザビエルは天皇の住む宮廷を訪れたが、そこは「日本の国王」が住むところとはとても思えないほど、荒れはてていた。

さっそく面会を申しこんだが、門を守る者がザビエルたちのみすぼらしい服装をあやしんで、中々通してくれようとしない。

「献上品(プレゼント)には何をもってまいったか。」

「めずらしいものをたくさんもってまいりましたが、道中が危険なので、平戸に残してきました。

のちほどかならずお届け申しあげます。」

「献上品をもたない者をとおすわけにはまいらん。平戸から取り寄せてから、改めて出直してくるがよい。」

「あとでかならずもってまいりますから、ぜひ………。」

「いや、いかん。さあ、さっさとお帰りなさい。そんなところにいつまでも立っていられては、わしらが迷惑する。」

こんなそっけない調子で、ザビエルとフェルナンデスは追いはらわれてしまった。

日本人は昔から、服装で人を判断する頬向をもっていたのである。

もしもザビエルたちが金ピカの立派な服装をしていたら、門番は地べたにはいつくばって、頭を深くさげたまま、

「どうぞ、おとおりください。」といったかもしれない。

こういう傾向の強い人間は、いまの日本にもかぞえきれないほどいる。

私たちも自分でよほど気をつけていないと、ついこの門番のような判断の仕方をしてしまう。

おそろしいことだ。

さて、ここでもう一つ問題になるのはプレゼントである。

これを皆さんはどう思うであろうか、ザビエルとしては、「キリスト教をひろめる許可を与えてください。」

と頼みにいったのだから、プレゼントをもっていくのが当然であろうか。

ザビエル自身はそれを当然と考えて、

「あとでかならずお届けにあがります。」といったのである。

しかし、門番はそれを認めなかった。いま、すぐ、ここに、そのプレゼントがなければ信用できなかったのである。

それほど、その頃の世の中は乱れ、人の心はすさんでいたのだといえよう。

応仁の乱ののち、約百年の間は将軍はロボットにすぎなくなり、日本全国のいたるところで戦いが生じ、世はまさに強いもの勝ちの時代であった。

そんな世の中では見ず知らずの人の口約束などはとても信じられなくなってしまうのも、やむをえないことかもしれない。

ザビエルは、わずかに十一日間京都に滞在しただけで、淀川を船でくだり、堺をとおって山口へむかった。

――日本人は、清らかで貧しい暮らしが、どんなに尊いものであるかを理解しない。

彼らは何事もうわべで判断する。

今度は、目もまばゆいじうな正装をして、山口の領主に会おう――

ザビエルはひとまず平戸へむかい、ひさしぶりにトルレス神父に会った。

平戸ではトルレス神父の努力によって、信者がすこしずつふえていた。

やがてふたたび山口に着いたとき、ザビエルはまばゆいぱかりの立派な正装をして領主に会い、「日本の国王」に献上するはずであっためずらしい品物をさしだした。

平戸から運んできたのである。

「領主は大変に喜んで、金や銀の貨幣か積みあげて、私たちにくださるといわれたが、私たちは一つも受取らなかった。

すると頒主に何か感謝のしるしを示したいというので、私たちはもっとも望んでいることを願いでた。

『領主の民のうちに、信者になることを望む者があった場合には、自由に信者になれるようにしていただきたい。』

といったのである。」

領主は喜んでこれを許し、町のなかに点々と立て札を立てて、

〈領内において抻の教えの説かれることは、領主の喜びとするところであり、信者になることは、各人の自由たるべし〉と示した。

つまりザビエルはめずらしい外国製の品物をたくさんプレゼントすることによって、キリスト教をひろめるための正式の許可を与えてもらったのである。

それと同時に、住居として一つの寺院も与えてもらった。

この寺院につめかけてきた大勢の日本人にたいして、ザビエルはどんな話をしたのであろうか。彼は書いている。

「多くの日本人か非常におどろいたのも、無理はなかった。

それは、彼らの聖人の本のうちには創造主の話などは全く、見あたらないので、万物の創造主などはあるはずがないと思っていたからである。」 |

山口にあるザビエルの記念碑

|

当然、質問が続出した。

「抻が唯一の創造主で、善そのものであるならば、悪い人たちを創るはずはないではないか。」

「神は善い人として創ったのであるが、彼らが自分かってに悪くなったのだ。だから神は彼らを罰した。その罰は永遠につづく。」

「それでは、神はあまりにも残酷ではないか。どうして、最初から悪へ傾かないように、人間を創らなかったのか。」 |

| 「神の愛はかぎりないのだ。悔いあらためた者は許してくださる。 だから、神を信じなさい。信じる人はかならず救われます。」 |

その頃の日本人にとってはザビエルの話はすべて意外であり、思いもよらない事ばかりであった。

「日本人は地球の丸いことをまだ知らなかった。そのほか、太陽の軌道についても知らなかった。

流星のこと、いなずま、雨、雪などについても質間がでた。それらのすべての質問に、私たちは充分な答えをあたえることができたので、彼らは大いに満足して、私たちを学者だという。

そのおかけで、私たちの言葉が、彼らに深い感銘を与えている。」 |

ザビエルはパリの大学で十年以上も勉強していたので、あらゆる学問に通じていたのである。

日本人たちは目を丸くしながら彼の話に耳を傾けたにちがいない。

こうして、山口で五か月ほど伝道しているうちに、ザビエルは六百人近くの信者をえることができた。

しかし、この山口でも、仏教の坊さんからの攻撃が月日とともに激しくなってきた。

坊さんたちにとっては、自分の寺に所属する信者がキリスト教のほうにうつってしまうのは、まことにおもしろくなかったのである。

彼らの攻撃がものすごく激しくなってきたころ、たまたまポルトガルの船が豊後(大分県)の港に着き、船長が使いをよこした。

「ローマにいるロヨラ師が、インドヘ戻ってきてもらいたいといっている。」というしらせを届けてきた。

それと同時に、豊後の領主大友義鎮(おおともよししげ)からも、

「ぜひ、私の領地へおいでいただきたい。」

と伝えてきたので、ザビエルほとりあえず、平戸からトルレスを山口によびよせてあとをたのみ、九月上旬、船で豊後へむかった。

どこの領主も貿易による利益に第一の目的があるのは同じことであったが、大友義鎮はよその領主よりもキリスト教に理解をもち、ただちに教えをひろめる許可を与えてくれて、

「時期がきたら、予も信者になろう。」というほど、ザビエルの一行を熱心に支持した。 |

大友義鎮は洗礼名をフランシスコ

といい、それを略したFRCOの

ローマ字の印章をもっていた。

|

キリシタン大名、大友義鎮

|

ザビエルは領主の支持のもとに、豊後に約四十日滞在して伝道につくし、三十人から五十人の信者をえることができたが、一五五一年の十一月二十一日、

| 「私は豊後からは山口へはもどらないで、ポルトガル船に乗ってインドへ帰ることにきめた。 それは、インドにおける兄弟たち(同じ信仰をもつ人々)を見、たがいになぐさめをえ、日本での布教に適当な『イエスズ会』の神父をみずから選びだすためであり、日本に不足しているものを、インドからもってくるためである。」 |

こうしてザビエルは二年三か月にわたる日本伝道を終えて波頭のかなたへ去っていった。 |

彼は教育ある日本人、特に学識豊かな仏教の坊さんをヨーロッパヘつれていって、まのあたりにキリスト教国のすすんだ文化、文明にふれさせたいと思っていたが、残念ながらそれは実現しなかった。

ザビエルの伝道によって、キリストの教えを信仰するにいたった日本人は意外に少ない。

鹿児島から豊後にわたる信者をあわせても、千人にも満たない少数である。

しかし、この千人たらずの信者によって、日本の歴史を大きくゆさぶり動かすような信仰運動が、やがて壮烈に展開されるようになったのである。

10 一日に三万人の人が―― top

ザビエルはキリスト教という西洋の宗教の根大日本人の心のなかに深く植えつけることに成功した。

彼は日本にきてさまざまな苦難にぶつかり、また、ずいぶんつらいめにもあわされたが、「日本の国民は、文化、礼儀、作法、風俗、習慣において、いうもはずかしいほど多くの点て、我々スペイン人よりもはるかにすぐれている。」

「アジアにおいては日本人にくらべられる国民は見いだせない。」とほめたたえている。

このザビエルの言葉は、私たち日本人にたいする誤解であろうか。

それとも、はたして正しい見かたであろうか。

私たちには、彼のこの言葉を喜んで受けとれないような面が、たくさんありはしないだろうか。

一五五二年(ザビエル四十六才)の二月、彼はぶじにゴアに着いた。

しかし、四月にはシナヘ向かって出発した。

「日本人はシナ人を先生として尊敬している。これはただ来世のことに関してばかりではなく、政治上のことに関しても、シナ人を先輩だと思っている。」

したがって、シナ人の間にキリスト教をひろまれば、おのずから、日本人の間にもキリスト教がひろまるにちがいないと考えたのである。

八月下旬、ザビエルは広東の近くの上川島に着いた。

彼はこの島から大陸にわたろうとしたが、その頃のシナは外国人がはいってくるのを固く禁止していたので、ザビエルは仕方なくこの島で、入国の機会を待つことにした。

しかし、十一月二十二日、今までの苦労がただったのか、彼は高熱を発し、八日めには全く意識を失い、一五五二年の十一月三日(川中島の戦いの一年前)、ついに四十六年間にわたる波乱の生涯を終えた。

ザビエルの死体は、いったん上川島に埋められたが、一五五三年マラッカにうつされ、さらにゴアにうつされて、今日もなおゴアのザビエル礼拝堂のなかに安置されている。

その死体はザビエルの祝日を期して年々一般の人に展示されることになっているが、一九三一年の十二月三日から一か月間展示されたさいには第一日だけでも、死体の足にくちづけした者が三万人もいたといわれる。

彼がどんなに尊敬されているか、このことからだけでも推察できるであろう。

なお、一九四九年には、ザビエル渡航四百年を記念して、東京や長崎では盛大な行事が行なわれた。

まえにものべたが、彼は日本について、百通以上の手紙を書き残している。 皆さんにも機会を見つけてぜひそれらの手紙を読んでいただきたい。

四百年前の私たちの祖先が、外国人の目にはどのようにうつったかということ、また、四百年前の日本の国はどんな姿をしていたのかということ、それらがくわしく、いきいきと記録されている。 |

ザビエルの臨終(壁画)

|

ザビエルが書き残した手紙は皆さんが今後いよいよ成長していくうえに、一つの大きな活力を与えてくれることであろう。

top

**************************************** |