|

****************************************

HOME 概要 ラザフォード アインシュタイン キューリー一家 仁科芳雄 フェルミ

2 アインシュタイン

ニュートン力学をくつがえし、相対性理論を発見。

すべての質量はエネルギーに変えられるという公式から、原子力の研究は進んだ。

1 ちびっこ学者の誕生

top

アルベルト・アインシュタインは、西南ドイツのシュワーベン地方ウルム市で、一八七九年三月十四日に生まれました。

シュワーベン地方というのは、とても自由の大切にされるところでした。

中世の昔、ここはシュワーベン伯爵の領地で、その後もいく人かの封建領主に治められてきたのです。

その中で商業や手工業にたずさわる人々の多い職人組合の強い町では、税金を直接皇帝におさめ、自分たちの町は自分たちで治めるという権利を認められていました。

アルベルトのお父さんの名はヘルマン、お母さんの名はパウリーネといい、どちらもシュワーベン地方に住みついた、ユダヤ人の子孫でした。

しかし、シュワーベンの人たちは、ユダヤ人だからといって差別するようなことはしませんでした。 |

父ヘルマン・アインシュタイン

|

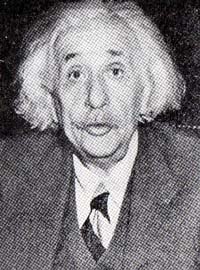

アルベルト・アインシュタイン

(1879-1955)

|

アルベルトのお父さんは、シュワーベン生まれであることを、自慢に思っていました。

アルベルトは初めての子供だったので、アルベルトが生まれたとき、両親はまだ年も若く、生活は安定していませんでした。

ウルム市では電気屋をやっていましたが、中々うまくいきません。

両親とも大変まじめな人でしたが、商売は上手ではないようでした。

一八八〇年、アルベルトが一才になったばかりの時に、アルベルトの一家は父の兄ヤーコプ一家と一緒にミュンヘンに引越して、アーク燈、測定器械などをつくる小さな工場をはじめました。

ヤーコプは技術者なので工場のほうを受持ち、アルベルトの父は営業を受持ちました。

翌一八八一年には、妹のマヤが生まれました。

この町工場も余りうまくいかず、アルベルトが十五才になった時には、一家はイタリアのミラノへ移るようになってしまいました。

当時のドイツは、大工場の進出がめざましく、小さな町工場はやっていかれなくなったのです。

イタリアなら、まだ仕事ができるだろうとお父さんは考えたのでした。

このように、アルベルトはけっして恵まれた家庭に生まれてきたのではありません。

小さいころから、何度も生活の危機をくぐりぬけてきたのです。

しかし、物質的には余り恵まれてはいませんでしたが、精神的には特にこれといったすぐれた仕事をしたわけではありませんでしたが、まじめな両親のもとにあって、健全な豊かな少年時代を送っていたようです。

アルベルトが世界的な大科学者になってから、

「あなたの科学的な才能は、お父さんから受継いだのですか、それともお母さんからですか?」

と質問されたとき、

「私は特別な才能などもっていません――。

ただ何でもトコトンまでわからないと、気がすまない質(たち)なだけです。

一般に科学的な才能について、両親からの遺伝のことなど、問題にすることはないと思います。」

とのべています。

遺伝とは関係ありませんが、アルベルトが五才のとき病気で寝こむと、お父さんは寝ている息子に、小さな磁石を買ってきてくれました。

ほんの玩具(おもちゃ)のつもりであたえたのでしょうが、どう動かしてみても針が南と北をさす不思議さに、アルベルトはすっかり取付かれてしまったのです。

アルベルトは小さな一つの磁石を、いく日もいく日もいじりまわしていましたが、この幼い日の事件は、彼が大科学者になったあとでも、いきいきとした記憶として残っていたといいます。

一八八五年、アルベルトは六才でミュンヘン市のカトリック系の初級学校に入学しました。

そのころ、ドイツの小学校はキリスト教の教会で開いているものが多かったのですが、教会の牧師たちは、子供の教育には規則ずくめで、厳しく取締るのが一番いいと考えていたのです。 |

アルベルトは小さな磁石が不思議で、何日もいじくっていた。

|

それは。アルベルトにはやりきれないものでした。

アルベルトは子供たちの中で、けっして目立った存在ではありませんでした。

ガキ大将とはおよそ反対で、一人で野原や森を散歩したり、何か物事に熱中したりしていることの方が好きでした。

その頃のドイツは、軍人がいばっていて、軍国主義の空気がみちみちていました。

ドイツ軍がフランス軍をやぶって領土をひろめたのは、つい十年ほど前のことです。

子供たちは軍人にあこがれ、兵隊ゴッコに熱中しました。でも、アルベルトは兵隊ゴッコは大嫌いでした。

シュワーペン生まれの両親は、自由を大切にする人でしたから、アルベルトも心から自由と平和を大切に思っていました。

夕飯のあとなど、お父さんはよくシラーの詩を読んで聞かせてくれたし、お母さんはピアノが上手でした。

アルベルトも初級学校に入学したころから、バイオリンを習い始めました。

アルベルトのバイオリンは、その後、生涯を通じてアルベルトの最大の楽しみとなりました。

アルベルト自身ばかりでなく、彼が大科学者になってからも、周りの人々を楽しませました。

一八八九年、アルベルトが十才のとき、ギムナジウムに入りました。

ドイツではその頃、十才から十八才までの少年たちに、義務教育としてこのギムナジウムに入学させ、厳しい勉強をさせました。

アルベルトにはこの学校の生活は、初級学校以上にやりきれないほど辛いものでした。

この学校もカトリック教会が開いているものでしたが、ことでもラテン語などの古典を、ただ丸暗記させガチガチと詰め込むばかりでした。

何かの事柄を「なぜだろう」と問い、考えて理解するなどという勉強態度は、全く受入れられませんでした。

家庭内で自由の精神をはぐくまれてきたアルベルトは、そんな学校の授業を嫌って、家で手あたりしだいに本に読みふけるようになりました。

そうしているうち、十二才のある目、偶然に幾何(きか)学の本を手にしたときの話は有名です。

幾何学はふつう高等学校で習うのですが、アルベルトはこれを読んですっかりひきつけられてしまいました。

この学問は、理屈のつみ重ねで、自分で推理を行なっていけば、どんどん問題が解けていくのです。

それがアルベルトにはおもしろくてたまらないのです。

やがてついには、有名なピタゴラスの定理を自分の力で導きだしたといわれています。

また、未知数をXとおけば、算術よりもはるかにやさしく問題を解くことのできる代数も好きでした。

こうして数学の本を読みふけるうちに、大学で習うはずの微分、積分などの高等数学も、一人で学んでしまいました。

物理学の本もたくさん読みました。

一人で物事を考えることの好きな内気な少年アルベルトは、しだいに独立心の強い理論的にものを考える、ちびっこ学者に育っていきました。

2 物理学者をこころざして top

一八九五年アルベルトが十五才のとき、両親と妹のマヤはイタリアのミラノへ引越しました。

アルベルトだけは、あと一年と少しでギムナジウムを卒業できるので、ミュンヘンに残ることになったのです。

ギムナジウムを卒業しないと、大学入学資格が得られないからです。

一人ミュンヘンで学校に通っているうち、アルベルトは嫌いな学校に通わなければならないことと、両親から離れて暮らさなければならないことなどで、とうとうノイローゼになってしまいました。

辛い毎日を過ごしていましたが、医者が診断書を書いてくれたので、一八九六年、アルベルトは学校を休んでミラノの親の元へ行きました。五か月ほど親のもとで暮らしているうちに、ノイローゼはすっかりよくなりましたが、もうドイツへ帰る気にはなれません。

父の経営するミラノでの電気器具工場の仕事は、やはり余りはかばかしくなく、家の暮らしは前よりも苦しいようです。

両親はアルベルトがなるべく早く自立するように願っていたので、アルベルトがスイスの連邦工科大学に入って勉強し、物理の先生になりたいというと、両親ともすぐに賛成してくれました。

ところがアルベルトは、ドイツのギムナジウムを休んだままで卒業していなかったので、大学進学の資格試験を受けなければなりませんでした。

その試験は秋になってから受けたのですが、落第してしまいました。

落第したとはいえ、数学と物理学のできが余りにもすばらしかったので(国語や生物学ができなかったのでした)、工科大学の学長に勧められて、スイスにあるアールガウ州立学校の上級に編入してもらいました。

それはドイツのギムナジウムにあたるもので、ここを卒業すれば、大学入学の資格が得られるのです。

アールガウ州立学校は、機械的詰め込み主義のドイツの学校と違い、これまで学校嫌いだったアルベルトにも、楽しい居心地のよいところになりました。

軍国主義ドイツと、中立国スイスという違いのせいなのでしょうが、彼の学校生活は自由な雰囲気の、ノビノビした楽しいものでした。

ここでは気のあった友だちや、信頼できる先生にも出会うことができました。

中でも理科の先生のフリッツ・ミュールペルダは、アールガウ自然博物館の管理者もかねていて、学校の授業のときばかりでなく、生徒たちを博物館の見学や、野外の実習観察にもつれ出すなどして、親しく接してくれました。

彼は、

「自然科学は単なる知識の寄せ集めでなく、実験や観察で得た知識をもとに推理を働かせて、自然の法則を発見していくところに価値がある。」

と常に生徒たちに言い聞かせていました。

ミュールベルグ先生は、これまでアルベルトが一人で勉強を続けてきたことを褒(ほ)め励ましてくれた、初めての人でした。

また、アルベルトが下宿をして、世話になっていたヴィンテラー一家の影響も、アルベルトの精神的な成長に欠かせないものです。

ヴィンテラーは言語学者でしたが、鳥類の研究にも熱心でした。

この一家は、暖かい自由な雰囲気をもっていて、アルペルトは息子同様に大切にされたのです。のちにアルベルトのすすめで、妹のマヤは、ヴィンテラーの息子パウルと結婚します。

このような人々に囲まれてアルベルトはスイスでの生活を楽しみ、また一生を学問に捧げる決心をかためました。 |

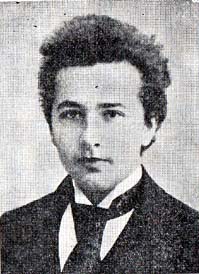

アールガウ時代のアルベルト

当時の下宿先のヴィンテラー家の

息子パウルと結婚した妹のマヤ

|

3 チューリッヒ連邦工科大学で学ぶ

top

一八九六年十月アールガウ州立学校を卒業したアインシュタインは、初めに希望したとおりチューリッヒ連邦工科大学に入学しました。

チューリッヒ連邦工科大学というのはチューリッヒの、丘の麓に一八六六年に建てられた大学で、ヨーロッパの中でも名を知られたすぐれた大学です。

ヨーロッパ中に名を知られた教授もたくさんいました。

アインシュタインは、この大学の数学・物理学部に、グロスマン、コルロス、エーラト、ミレバという四人の仲間と一緒に入りました。

ミレバというのは女子学生で、アインシュタインと共に学び、のちに二人は結婚します。

その頃、教授の中には物理学よりも、数学の方にすぐれた人がいました。

フルウィッツとかミンコウスキーなどで、この二人はスイスで指折りの学者でした。

二人はすぐにアインシュタインのすぐれた才能を認め、大切にしました。

アインシュタインもこの二人を尊敬し、

「私は“知的増進”の期間に、フルウィッツとかミンコウスキーのようなすばらしい教師に恵まれたことに、感謝しています。」とのべています。

「だから私は数学では、すぐれた教育を受けられたはずです………。」

それにもかかわらず、アインシュタインは数学を専攻しないで、理論物理学を、自分の進む道として選んだのでした。

「実際、数学も大変おもしろく、けっして嫌いではありませんでした。

ただ、数学にはいろいろな専門分野があって、一体、数学にとって、どの分野が一番大切なのか――、自分で納得のいく見通しをもつことができそうに思えなかったのです。

もちろん、物理学にもたくさんの分野はありますが、こちらの方はその中から、どれがもっとも基礎的なものにつながっているかを見つけだすことができました。 |

チューリッヒ工科大学の

数学の教授ミンコウスキー

|

物理学は自然が相手ですから、余分なものをすっかり取り除いて、一番大切なものを目指すことができそうに思えました。」

アインシュタインはこの頃、大部分の時間を大学の物理学実験室ですごしています。

夜は下宿に帰って理論物理学の論文を読み、一人もの思いにふけることが多いのでした。

この時期に物理学の上で重要な論文を、どんどん一人で読み消化していきました。

チューリッヒでの学生生活は、経済的にはギリギリの最低のものでした。

ミラノの両親からはほとんどお金が送られなくなり、ジェノアにいるヤーコプおじさんの妻から、月々百フラン送ってもらうお金だけがたよりでした。

それだけではとても学費がたりないので、家庭教師のアルバイトをしました。アインシュタインはまずしい食事で我慢することも、身なりをかまわないことも平気でした。

たとえばこんな話が伝えられています。

友だちのエーラトの家を訪ねたとき、まだ庭先を歩いているアインシュタインに、窓から声がかかりました。

エーラトの母親でした。

「いらっしゃい。アインシュタインさん。風邪でもひいたのですか? 首に何か巻いて。」

「こんにちは、――ええ、ごらんのとおりです。箪笥(たんす)からひっぱりだした、テーブルかけなんです。」

といった具合です。 |

テーブルかけを首に巻いて友人の家を訪ねるアインシュタイン

|

アインシュタインは、この学生時代に四回も下宿をかえています。

そのうちの一つはマルクワルター夫人の下宿屋で、地味な小さな部屋を借りました。

アインシュタインはこの部屋で、近くの店で買ってきたリンゴとか、ブドウパンの一切れを食べて満足するのでした。

マルクワルターの家には、スザンナという娘がいました。

アインシュタインは時々、友だちとスザンナもさそって、チューリッヒ湖ヘヨット乗りにゆきました。

スザンナの語るところによると、湖の上で風がやんで帆がしおれてくると、アインシュタインは小さなノートを取り出し、しきりに何か書きちらすのですが、少しでも風がでてくると、ただちに帆をはってヨットを走らせるのでした。

またマルメワルダーの家では、下宿人を楽しませるため、よく音楽を奏でました。アインシュタインがバイオリンをひき、スザンナがピアノで伴奏しました。お客さまが加わって合奏することもありました。

ある夏の日、アインシュタインは自分の部屋へバイオリンをとりにゆこうとして、バルコニーヘ出ました。

すると近くの家からモーツァルトのピアノ奏鳴曲が聞こえてきました。

アインシュタインはでバイオリンを小脇にかかえると、カラーもネクタイもしない姿のまま、スザンナがとめるのもきかずに飛び出していきました。

やがて、ピアノとバイオリンの二重奏が聞こえてきました。このピアニストは近くの屋根裏に住んでいる年とった女ピアノ教師でした。

彼女がのちにスザンナに語ったところによると、見知らぬ青年がいきなり部屋にとびこんできて、たった一言、

「弾き続けてください!」

とさけんで、自分もバイオリンに弓をあてたというのです。

アインシュタインは、モーツァルトが大好きだったのでした。

アインシュタインのバイオリンについて、伝えられているもう一つの話も書いておきましょう。

アインシュタインは友だちとよくメトロポールというコーヒー店で集まっていましたが、ある日、約束の時間になっても、彼は現われませんでした。

大分遅れてやってきたアインシュタインに理由を訊ねると彼の返事は

「僕がいま下宿している洗濯屋のおかみさんは、僕のバイオリンを聞いていると、うまくアイロンがかけられるというんで、ちょっと聞かせていたのさ。」というものでした。 |

バイオリンをひくアインシュタイン、

バイオリンは彼の生涯の趣味だった。

|

アインシュタインにとって、大学の講義を聞いて理解することは、なんでもないことでした。

大学では実験室で過ごすことが多かったのですが、一八九九年六月、アインシュタインは爆発事故をおこして、右手にひどい傷をうけたことがあります。

この時、教授のヘレネは、他の人々と同じく、アインシュタインにも、実験の方法を書いた紙きれをわたしておいたのです。

しかし独立心の強いアインシュタインは、自分なりの方法でやらないと気がすまないので、教授から渡された紙きれを紙くずかごに放り込んでしまったのでした。

教授が助手に、

「アインシュタインはどうしたのだね。彼はいつも、私が命じたのと違うことをしている。」

と、プリプリして訊ねると、

「そうなんです、先生。でも、彼の答えは正しいのです。それに彼の方法は、とっても興味深いのです。」

と助手は答えました。

どうもこのヘレネ教授とアインシュタインの仲はうまくいかないようでした。

アインシュタインが物理学の実習をさぼったといって、ヘレネは理事会に報告して、彼に罰をあたえるべきだと主張したりしました。

またあるとき、ヘレネはアインシュタインに、

「君の仕事ぶりを見ていると、熱意も善意も充分のようだが、惜しいことに能力にかけているようだね。

君は医学とか、法律でも勉強したらどうかね。」

と親切そうにいうのでした。

「私は自分で能力があると思っているんです。どうして物理学をやってみることがいけないんですか。」

この自信に押されたヘレネは、

「いや、もちろん自分のやりたいことをしたらいいさ。ただ、一言注意したまでだ。」

と口をつぐんでしまいました。

一九〇〇年の春、アインシュタインはグロスマン、コルロス、エーラトたち、一緒に入った人々と、むずかしい卒業試験にパスしました。

彼の成績は六点満点で四・九一点でした。

ミレバだけは、翌年の八月に卒業しました。

ミレバ・マリクは一八七五年生まれですから、アインシュタインより四つほど年上です。

セルビアの農家の娘で、知識欲にもえて教員免許状をとるために、チューリッヒ連邦工科大学にやってきたのでした。

彼女は頭はよかったのですが、足が悪く性質は内気で、どちらかといえば暗いほうでした。

アインシュタインは、大学出始めての学期に彼女と親しくなり、一緒に本を読んだり勉強をしたりしました。

ミレバは一年遅れて大学を出ましたが、もしアインシュタインの援助がなかったら、彼女は最後の試験を通過できなかったかもしれません。

4 初めて論文を発表する top

大学を卒業したアインシュタインの前途は、かなり暗いものでした。

卒業と同時に、ジェノアのおばさんからの百フランの仕送りは打ち切られた上、よい仕事の口がみつからないのです。

第一の希望は大学に残ることです。

物理学の研究を続けるには、大学の助手となり、給料をもらいながら勉強をすすめるのが一番よいわけです。

一緒に卒業したエーラトも、グロスマンもコルロスも、それぞれ研究室の助手の口がきまったのに、アインシュタインだけは、何人もの先生に頼んでおいたにもかかわらず、どれも成功しませんでした。

それには、わけがありました。

アインシュタインは学生のとき、物理学の先生のウェーバー教授をよぶのに、他の人々のように「ヘル・プロフェッサー(教授)」といわずに「ヘル・ウェーバー(ウェーバーさん)」といったのです。

これが、ウェーバーには気に入らなかったというのです。

「君は大変頭がいいが、大きな欠点がある。君はけっして、大人物にはなれないだろうよ。」

などとウェーバーはアインシュタインに嫌味いったほどですから、よほど嫌っていたのでしょう。

助手の口がきまりかけたこともあったのですが、ウェーバーがそれを邪魔したということです。

グロスマンにあてた手紙の中で、

「………もしウェーバーが反対さえしなかったら、とっくの昔に職が見つかっていたのですが――。」

と、アインシュタインは嘆いています。

アインシュタインは、家庭教師をしたり臨時の先生をしたりして、どうやら生活を支えていました。

アインシュタインに、中々ちゃんとした仕事の口がみつからなかったのは、一つにはチューリッヒの市民権がないというせいもありました。

市民権を得るためには、ちゃんとした仕事の口がないと………ということで、中々思うようにならなかったのですが、一九〇一年二月、ようやくチューリッヒ市民となることができました。

それ以後、アインシュタインは死ぬまでチューリッヒ市民権を捨てませんでした。 |

アインシュタインが愛したチューリッヒの町

|

その年、アールガウ州立学校の頃からずっと親しくしていた友人コンラッド・ハビヒトの世話で、シャフハウゼンの中学校教師ヤコブ・ニューシュの経営する、寄宿学校の先生になりました。

ニューシュは自分の忙しさを、少し助けてもらおうと思って、アインシュタインを頼んだのでした。

アインシュタインはここで初めの間、ニューシュ夫妻と四人の子供それにそこの寄宿生たちと一緒に暮らしていましたが、やがてバーンホフに宿舎をきめてもらい、移りました。

この下宿に、時々ハビヒトが訪ねてきました。

ハビヒトはアインシュタインより三つ年上の物理学者で、幅広い知識の持主でした。

一九〇一年という年はチューリッヒ市民になれた年ですが、また別の意味でもアインシュタインにとって重要な年となりました。

アインシュタインの初めての科学的業績をまとめた論文「毛管現象について」を『物理学年報』に発表したのです。

これから毎年、次々に論文を発表していきます。

ここで、当時の理論物理学の様子を、少し説明しておきましょう。

今から約三百年前、ニュートンは、物体の運動の法則と万有引力の法則を発見しましたが、これが理論物理学の始りといえましょう。

ニュートンの運動の法則というのは、今、ある物体の位置と速度を知ったとすると、作用する力がわかっていれば、その後の物体の運動のすべては計算して予言することができるというものです。

だからニュートンのこの法則にしたがえば、地球や月をはじめ、たくさんの惑星の動きを見事に計算するよとができたのです。

ニュートンの法則は、その後多くの学者によって研究され、ひろめられてきました。

星を初めとしていろいろな物体の運動が、このようにしてよくわかったばかりでなく、ニュートンが初め考えもしかったような場合にまで広くこの考えを応用できることがハッキリしてきました。

水や空気など、流体の運動がその一つです。

また物質が原子からできているとわかったとき、原子を小さな玉と考えてニュートンの法則をあてはめてみる試みも行なわれました。

こうして原子の運動を知って、それから物質の性質を導き出してくる理論的研究は、あるていど成功していたのでした。

このような数々の成功によって、ニュートンの法則はすべての自然現象を司(つかさ)どっている根本法則と思われており、この法則にしたがって宇宙の全体が規則正しく動いていると考える思想が、学者の間に広まっていました。

ニュートンの発見以前には、世界中のほとんどの人が神様が自然現象そのものを支配していると考えていたのです。

それにくらべるとニュートンの法則が生みだした思想は、大変新鮮なものでした。

さてアインシュタインが大学を卒業したのは、二十世紀のほんの夜明けです。

この頃にはニュートンの理論は、もうほぼ研究しつくされ、完成しているかにみえました。

そこに新しい思想をかかげて現われたのがドイツの実験物理学者であり、科学思想家であるエルンスト・マッハ(一八三八〜一九一六年)でした。

マッハはニュートンの理論とそのもとになっている考えを徹底的に追求し始めたのです。

マッハの書いた『力学の発展』という本は、アインシュタインがもっとも愛読したものの一冊でしたし、その頃の学生間でも、マッハはかなりの人気を集めていました。

アインシュタインはマッハの考えの虜(とりこ)になって、マッハよりもっと丁寧に、ニュートンの理論のアイマイな個所を追求しようと、いどみかかりました。

それが、やがてあの有名な相対性理論を生みだす糸口となったのです。 |

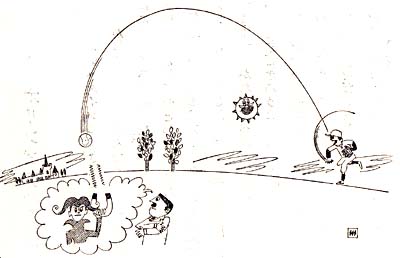

ニュートンの運動の法則によると、物体の運動はすべて、計算して予測することができる。これに挑んだのが、マッハやアインシュタインである。

|

5 オリンピアの人々 top

アインシュタインに、きまった仕事の口がやっとみつかりました。

親友の一人グロスマンが、彼の父親に頼んでくれたのが成功したのです。

グロスマンの父の友人ハラーが、ベルンにあるスイスの特許局に勤めていたので、アインシュタインは一九〇二年の六月から、ここに三級技師として雇われることになったのです。

任地にいくため、アインシュタインがベルンの駅におりると、そこでバッタリ、パウル・ヴィンテラーと会いました。

ヴィンテラーは、アインシュタインが下宿をしていた、ヴィンテラー家の息子です。

彼はベルン大学の法学部で勉強しているのでした。

二人は再会を喜び、それから時々会うようになります。

アインシュタインは、特許局に勤めるまでにまだしばらく日があったので、個人教授をして生活を支えることにしました。

ヴィンテラーの提案で、「数学・物理学の個人教授したし」という新聞広告をだしました。初めにやってきたのは、モーリス・ソロヴィンというルーマニア人です。

ソロヴィンはベルン大学の哲学科の学生でした。

アインシュタイン自身、かつて哲学にひかれたことがあったので、二人は二時間ほど話を交すうちにすっかり気があってしまいました。

個人教授のことなど、もうどうでもよくなって、次に会う日を約束してわかれました。その後、ソロヴィンはやってきては一緒に本を読んだり、議論をしたりしました。

やがてこの集まりに、物理の教師をしているハビヒトも加わりました。

三人は簡単な夕食をすませては、三人のうちの誰かの下宿で、マッハの物理学の本や、イギリスの哲学者ヒュームの『人生論』、フランスの数学者で科学者で思想家、ポアンカレの『科学と仮説』などを読んでは討論していました。

定期的なこの集まりは、「オリンピア」とよばれました。 |

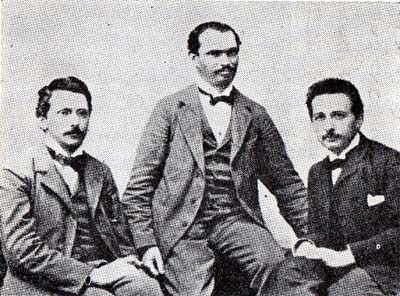

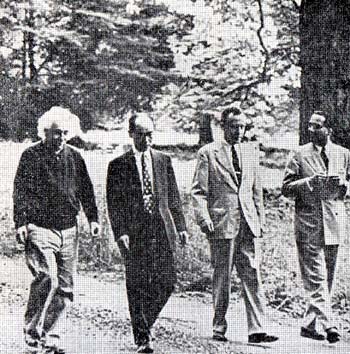

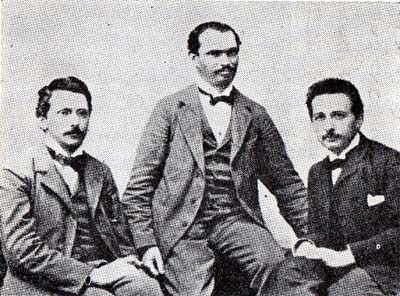

「オリンピア」のメンバー。左からハビヒト、ソロヴィン、アインシュタイン。

|

ソロヴィンは一九〇五年、ベルンを去ってパリにいくまで、このオリンピアに加わっていました。

パリでは、ジャーナリストとして活躍しました。

特許局でのアインシュタインの仕事というのは、何かを発明して特許を得ようとする人々が提出した書類に目をとおし、許可がとれるように、それをちゃんと整えることでした。

アインシュタインにとってはいささか退屈でしたが、やさしい仕事でした。

毎日八時間の勤務時間以外は、ほとんどを下宿で、好きな勉強をしてすごしました。

ベルンでのアインシュタインは、全く無名の一青年にすぎませんでしたが、この時代に彼の一生の研究の芽は、静かに育っていったのでした。

特許局からもらう給料は年額三千五百フランで、けっして贅沢のでぎる額ではありませんでしたが、これまでのようなアルバイトの圧迫からは、逃れることができました。

オリンピアの集まりも活発で、精神的にはかなり充実した毎日でした。

ただ一つの悲しい出来事、それはミラノのお父さんが亡くなったことでした。

その頃も、相変わらず工場の方はうまくいっていなかったのでした。

アインシュタインは、すぐにお母さんを引取ろうと思ったのですが、お母さんは、

「勉強の邪魔をしたくないから………」と、家政婦として働きに出ました。

どうにか生活できるようになったアインシュタインは、ミビハをよんで結婚しました。

ミビハは一九〇一年にチューリッヒ連邦工科大学を卒業してから、ベルンにあるスイス連邦政府の工務省に勤めていたのです。

ミビハは人とほがらかに話のできる性質ではありませんでしたが、わずかの収入でやりくりし、お客さまを暖かく迎えることの上手な人でした。特にオリンピアの人々にたいしては、親しく付き合うことができました。

オリンピアの集まりはますます盛んで、コンラッド・ハビヒトの弟、パウル・ハビヒトも加わりました。

ある日パウルは、トルコ式コーヒー沸しをいじりながら、微小電圧測定の装置について論じたてていました。

それはやがてミレバの助力もあって実をむすび、アインシュタインが特許を申請しました。

これは「アインシュタイン・ハピヒト電位増幅装置」と名づけられ、〇・○○○五ボルトという小さい電圧を測ることができるものです。 |

特許局事務所でのアインシュタイン

ミレバとアインシュタイン

|

のちにハビヒト兄弟は、シャフハヴゼンに医療用、測定用の電気器具をつくる工場を建てましたが、アインシュタイン・ハビヒト電位増幅装置は、そこで生産されるようになりました。

一九〇四年五月には長男ハンスが生まれ、アインシュタインは父親になりました。

6 すばらしい一九〇五年 top

平和なベルンの雰囲気、活気にみちた友人たち、楽な役所での仕事、くつろいだ家庭――アインシュタインはよい条件に恵まれて、次々と新しい論文を発表していきました。

二十六才の一九〇五年には、アインシュタインは五つの論文を書きました。

第一は「分子の大きさの新しい決定」というもので、アインシュタインはこれによって、チューリッヒ大学から博士号を受けました。

第二は「発見的見地からみた、光の発生と変換」で、のちにこの発見が実験で確かめられて、一九二一年、アインシュタインはノーベル賞を受けることになります。

三番目が「運動物体の電気力学」で、これが相対性理論の最初の論文です。

「相対性理論」というのは、ニュートン力学と電磁気の理論の、お互いの関係をつきつめて考えるところから始りました。

電気と磁気は、千年以上前に、まず摩擦電気や磁石として発見された現象です。

電池が発明され、電磁石がつくられると、電気と磁気とのあいだの関係の深いことがわかってきました。

また、最近になって電磁波(または電波ともいう)が発見され、光もまた電磁波の一種であることが確かめられてきました。

電磁波は空気中ばかりでなく、何もない真空中でも伝わっていきます。そこで、真空といっても本当に何もないのではなくて、人間には感じられない物質「エーテル」があって、あらゆる場所を満たしているのではないかという考えが有力になってきました。 |

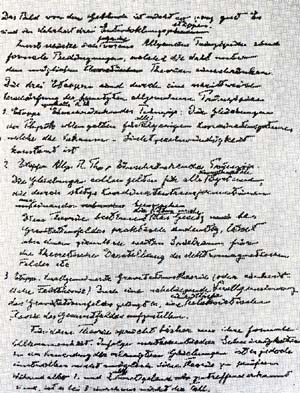

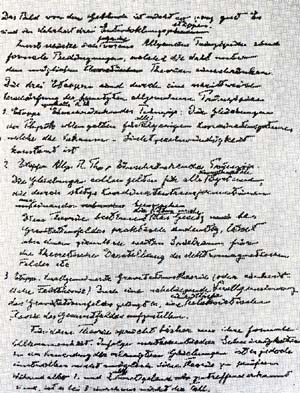

アインシュタインの筆跡

|

電磁波や光は、見えない未知の物質エーテルの波動だと考える人が多くなってきたのです。

このエーテルの存在を実験で確かめようとするのが、その頃の物理学の一つの中心問題でした。

さて、まえにものべたように、ニュートン力学が、いろいろな自然現象をときあかしていくのに、次々に成功をおさめていたのですから、電磁気の現象もその線にそって考えようとする人が多かったことは無理もないことです。

電磁波をエーテルの波動とする考えは、このようにして生まれてきたものなのです。

仮に、電磁波を伝える物質エーテルが、全宇宙を満たしているとしましょう。

私たちの住む地球は、このエーテルの海の中を、ある方向にむかって運動しているはずです。

ですから、私たちのように地球の上にいる観測者からみると、地球の運動方向と同じ方向に進むエーテルの波動の伝わる速さは、他の方向に伝わる波動の速さにくらべて、一番遅いでしょう。

また、地球の運動方向と逆の方向に伝わる波は一番速いと思われます。

アメリカの二人の物理学者、マイケルソンとモーリーは、これまでにない精密な測定方法で、光の伝わる速さをはかり、光の進む方向によって光の速さが変わるかどうかと試みてみました。

ところがどうでしょう。

光の速さはどの場合にも同じで、変わりないのです。 |

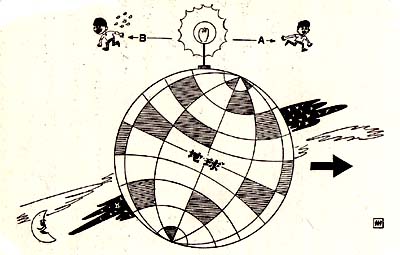

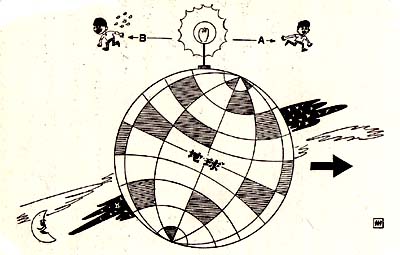

光の速度はAとBでは地球の速さだけちがうと予想されていたが、

実験の結果はおなじだった。

|

これでは地球はエーテルの中で運動をしないでジッとしているとするか、そうでなければこれまでの理屈の中に、どこか間違いがあるとしなければなりません。

アインシュタインは一九〇五年に発表した相対性理論の最初の論文で、この問題をハッキリと解決しました。

それは実にすばらしいことでした。

これまでもう長いあいだ、動かしがたい真理であると思われていた、ニュートン力学をうちやぶったのです。

ニュートンの運動の法則は、小さい速度の運動にたいしてだけあてはめられるもので、光の速さに近いような速度の運動にたいしては、あてはめられないものだったのです。

アインシュタインの研究のおかげで、電磁気現象と物体の運動の関係はハッキリ解決しました。

この論文は、わずか三十ページほどのものでした。

アインシュタインはのちに、

「相対性理論は、近代の理論の進め方を、よくあらわしています。

近代の理論の進め方では、出発点となる仮説は、ますます経験から離れていきます。

それはまるで、空想のようなものです。

それを自信と失望の繰返しを続け、闇の中を手さぐりしながら明るみに出すまでには、不安な長い年月がいるのです。」 |

とのべています。

実際、アインシュタインのこの理論の着想の始りは、マッハの本に読みふけった学生時代のことなのです。

またあるとき、友人のエーラトに、

「僕には木を刻(きざ)む仕事をする人がうらやましいよ。

何故ってこの仕事なら、すぐに結果を見ることができるんだから。」

と、自分の長い苦しい研究とくらべて語っています。

一九〇五年のもう一つの論文は「光景子と光電効果」に関するもので、これでアインシュタインは物理学界で名を知られるようになりました。

物質は、どこまでもどこまでも分けていけば、おしまいには小さな小さな原子になります。

アインシュタインは物質が原子から出来ているように、光は光量子から出来ていると考えました。

この説を認めさせるのには、何らかの方法で光量子の存在を確かめてみせなければなりません。

アインシュタインは光電効果を使って、これをハッキリ示し、論文にまとめたのです。

それはすばらしい発見だったのですが、余りにも革命的だったし、その上これまでアインシュタインが余りにも無名の青年だったので、広く認められるまでには、かなりの時間が必要でした。

だから一九〇五年の五つめの論文、ベルン大学に職を得ようとして提出した、彼のもっとも得意とする相対性理論の第二の論文は、すげなく断わられてしまったのでした。

7 チューリッヒ大学教授 top

一九〇九年は、アインシュタインにとって輝かしい年でした。

九月、アインシュタインはザルツブルグで開かれたドイツの自然科学大会に出席して、光量子説について講演をしました。それは大成功をおさめ、その頃世界の中心だったドイツ物理学会の有名な教授たちや、若い有能な新進研究者たちと知合いになりました。

それらの人たちから、暖かいはげましの言葉や、助言を得ることができました。

またこの年の十月には、チューリッヒ大学から員外教授として招かれました。

実はこの地位は初めオーストリアの政治家の息子アドラーにあたえられたのですが、アドラーが強くアインシュタインを推薦して自分が辞退したので、アインシュタインにまわってきたのでした。アドラーはその後、物理学を捨てて政治運動に走りました。

アインシュタインは七年余り勤めた特許局の役人生活を辞めて、十月十五日、正式にチューリッヒ大学に移りました。

一九○六年、アインシュタインは特許局で二級技師に昇進し、四千五百フランの給料を得ていました。

そして今度の大学での給料も四千五百フラン、生活は相変わらず苦しいものでした。

チューリッヒ大学はアインシュタインが卒業した連邦工科大学とくらべると、創立は古いのですが、長いあいだ医学部と法文系の学部しかなく、物理学の教室が開かれたのはごく最近のことでした。 |

チューリッヒ大学

|

教室の中心人物はクライナーという教授で、大きな業績をあげた人ではありませんが、立派な人格者でした。

クライナーはアインシュタインを大切に扱いました。

ここでのアインシュタインの先生ぶりを、その頃の学生は、次のように語っています。

「鉄の時計鎖をのぞかせた短いズボンをはいた、みすぼらしいなりの彼が席についたとき、私たちはこれが教授なのかと疑ったほどです。

しかし最初の講義が始ったとたん、彼はその型破りな講義のすすめかたで、早くも私たちの心をとらえてしまいました。

彼のもってきた原稿というのは、小さな名刺ぐらいの紙きれに書いたメモだけでした。

だから彼はその場で、私たちに教えることを全部つくってみせなければならなかったわけです。

このやりかたは、整理されたノートによる一見完全な講義よりも、私たちにははるかにおもしろく、役にたったと思います。」 |

アインシュタインの一番嫌いなのが、一方的にあたえるだけの詰め込み教育でした。

創造と知識を得る喜びを、学生たちの心によびおこすのが教師の一番大切な役目だと信じ、それを実行したのでした。

だから講義のあいだだけでなく、その前後の時間や、さらに家によんだりまでして、学生を相手に物理学の話をし合うのが好きでした。

身なりについては、さきほどの学生の言葉の通でしたし、気どらない無頓着な態度も、学生の頃そのままでした。

引越しのときなどは、いつでも家具を積んだ車を自分でひいて運んだものでした。

その当時のアインシュタインの研究についていえば、光量子についての研究を初め、その他いくつものめざましいものがありましたが、やはり中心は相対性理論を完成させるととでした。

一九〇五年に発表した理論は、相対性理論のなかでも「特殊相対性理論」とよばれています。

これは地球が宇宙の中心から、一定の速度で遠ざかっているというように、一定の速度で運動している観測者の場合にかぎって考えてつくった理論です。

そしてこれによって、電磁波の問題と物体の運動の問題の間にあった矛盾が解決されたことは、すでにのべました。

そればかりではありません。

ニュートンの法則に替わるアインシュタインの法則として、いろいろの新しいことが発見されてきました。

中でも著しいのは、「質量(重さ)とエネルギーとの関係」です。

これまでは質量とエネルギーとは別々なものと考えられてきましたが、アインシュタインの法則では同じ種類の量であることが明らかにされます。

当然、質量がエネルギーになったり、エネルギーが質量になったりするのです。

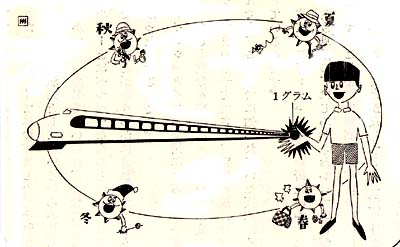

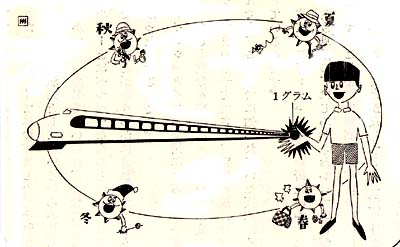

アインシュタインの法則によると、一グラムの質量は二十兆カロリーのエネルギーにあたります。

もしも質量を完全にエネルギーに変える方法が具体的に見つかれば、どんなことになるでしょう。

今の原子力でさえ、質量の数百分の一がエネルギーに変えられているにすぎないのです。 |

物質一グラムが完全にエネルギーにかえられると、

新幹線が一年間走りつづけられる。

|

それでも、これまでに知られていた反応にくらべて、原子力は桁違いに大きなエネルギーをだしているのです。

さてアインシュタインの研究の中心は、応用よりも原理の追及にありました。

これまでの特殊相対性理論の、初めからおかれている制限を取り払って「一般相対性理論」をつくり上げることです。

これまでは観測者が宇宙の中心にたいして一定の速度で運動している時だけを考えたのですが、ここではかならずしも一定の速度でない時を考えるのです。

このような問題にたいしては、まだ実験的なよりどころが何もなく、全く理論の力だけで考えをすすめていかなければならないのです。

これらの研究を着々とすすめながら、アインシュタインのチューリッヒ大学での研究生活は、まことに充実したものでした。

一九一〇年には、次男のエドワルドが生まれました。

8 ソルベー会議に出席して top

一九一一年に入ると、アインシュタインもその業績がだんだんに認められて、オーストリア・ハンガリーのプラハ(今のチェコ)大学の理論物理学の正教授として招かれました。

住みなれた大好きなスイスを去るのは心残りでしたが、正教授になるということは、大変な名誉です。

そしてその方が、どんなにか研究にも好都合でしょう。

三月には、その招きをうけて引越しました。

しかし、一年後の一九二一年八月には、アインシュタインの母校、スイスのチューリッヒ連邦工科大学から教授の職をあたえられ、再びチューリッヒに戻ることになりますから、プラハの生活は、一年五か月ほどの、ほんの短い期間でした。

プラハで一九一一年六月、「光にたいする重力の働きについて」という題の論文をまとめて発表しました。

これは一般相対性理論の最初の論文で、このテーマはもう四、五年前からアインシュタインを捉えて離さなかったものです。

これは一九一六年でベルリンで完成されます。

またこの年には、ベルギーのブラッセルで開かれた、ソルベー会議に招待されました。

この会議は、世界中のすぐれた学者の集まる会です。

ここでアインシュタインは、相対性理論について講演を行ないました。

そして、多くのすぐれた学者たちに認められました。

イギリスの原子物理学のもとをきずいたラザフォード、ベルリン大学のプランク、ラジウムの発見で有名なマリー・キューリーなどと親しく知合うようになりました。

特にキュリー一家とアインシュタイン一家とは、この時から一緒に夏休みをすごしたりして、学問の上ばかりでなく深い友情で結ばれるようになります。

この時、アインシュタインは最年少の三十三才、ラザフォード四十才(一章参照)、マリー・キューリー四十四才(三章参照)でした。

このソルベー会議は、世界一流の学者たちとの親交を深めることができたばかりでなく、アインシュタインにとって、うれしい結果をもたらしました。

|

懐かしい自分の母校のチューリッヒ大学に迎えられたアインシュタイン

|

友人グロスマン

|

というのはこの時に、アインシュタインがチューリッヒヘ戻るきっかけがつくられたのです。

以前、大学を卒業したころ、アインシュタインを特許局へ世話してくれた友人グロスマンや、数学の先生だったフルウィッツが、アインシュタインをチューリッヒ連邦工科大学に迎える運動をおこしましたが、この時マリー・キューリーたちは、スイスの文部省あてにアインシュタインを推薦する手紙を書いて、後押しをしてくれたのです。

母校のチューリッヒ連邦工科大学の正教授となったアインシュタインは、昔、先生だったフルウィッツと、今度は仲間として親しく付き合うことになりました。

同級生だったグロスマンやコルロスも、ここの教授になっていました。

これらの人々に大切にされて、アインシュタインは物理学教室の指導者として、皆から尊敬されました。

アインシュタインは誰にもえらぶらず、自分がわからないことは、学生にたいしてもハッキリそういいました。

しかし一方、講義にはいつも念入りな準備をしていました。

「我々の研究の目標は、真理にあるのです。」

というのが、アインシュタインの得意の言葉でした。

アインシュタイン教授は、講義のあとで討論を続けたいと思う学生を、誰かれかまわず家にさそいました。

ある冬の夕方のこと、数人の学生の一団がアインシュタインと一緒に話合いながら、雪のふるチューリッヒの丘を歩いていました。

アインシュタインはそのとき興味をもっていた一つの問題について話をしていたのです。

彼は街燈の下に立ちどまって、ひろげた傘を学生の一人にあずけ、手帳を取り出して吹雪の中で十分間も、自分の考えを皆にわからせようとして、むずかしい数式を書いて説明し続けました。

「君たちは、楽な道を選んではいけないよ。」

というのが、アインシュタインの口ぐせでした。

楽な道を選ばないことが、どんなに大変なことかは、

「科学の仕事では、それが時間や労力をかける価値のある物とない物を、見分けなければなりません。

そして、たやすく達せられる目標ばかりを追ってはいけません。

最大の努力をはらって、成し遂げられるかどうかということを、直感的に知らなければなりません。」

とのべていることからもわかります。

実際、一般相対性理論などというような、理論の力でしか追及できない問題に取組んでいったアインシュタインは、それに必要な時間や労力の大きさを知りながら、なお直感的にそれが成し遂げられることを知り、喜びを感じていたのでしょう。

9 ベルリンでの生活 top

アインシュタインが、住みなれたスイスを去ってドイツのベルリンに移ったのは、三十五才のとき、一九一四年の春でした。

二十年近い長いスイス生活はこれで終わりました。

ドイツは当時、ヨーロッパーの強国であることを誇っていました。

そして自然科学ではすぐれだ学者もたくさんおり、世界一であることを自他ともに認めていました。

実際、ドイツにはたくさんの有名な物理学者がいました。

その中のある人々は、アインシュタインを仲間に引入れようと考えました。

そこで、アインシュタインをプロシアの科学アカデミーの正会員にし、またベルリン大学で研究に専念できるようにお迎えしたいという、招待状を送りました。

この科学アカデミーは二百年以上の歴史をもち、会員になるということはとても名誉なのです。

またベルリン大学教授は地位も給料も高く、そのうえ講義の義務にしばられることなく研究が続けられるという、この上ない条件です。

しかし、――ドイツはアインシュタインの生まれた国ですが、彼にとって、余り好きな国ではありませんでした。

好んで住み、長く暮らしてきた自由で民主的なスイスを去って、形式ばった、軍国主義コチコチのドイツにゆくことは、心が重いのでした。

ことにベルリンは ヨーロッパでも一、二の大都会で、おそらく生活はそうぞうしく、面倒なこともたくさんおこるでしょう。

妻のミレバは、どうしてもベルリンヘゆくのは嫌だといいはりました。

息子たちの教育にも、スイスの方がずっといいと、ベルリン行きを反対しました。

アインシュタインは、ミレバと二人の息子をスイスに残して、一人でベルリンにゆきました。

アインシュタインが迎えられたのは、先にお話したように名誉ある高い地位でしたが、彼にとっては余り居心地のよいものではありませんでした。

そのうえ、まもなく第一次世界大戦が始ってしまいました。

ヨーロッパの大国同士の利害の衝突であるこの戦争に、アインシュタインは心のうちでは憤(いきどお)りを感じていました。

ですから他のほとんどの科学者たちが、いろいろな面で戦争に協力していましたが、アインシュタインは冷淡でした。

一人暮らしのアインシュタインは、食料不足が深まるにつれて健康をそこね、病院に入らなければならなくなりましたが、彼は自分の体のことより、もっと大きな心配に心をいためていました。

それは国を異にする科学者の間で、友情や協力が失われることです。

アインシュタインにとっては、学問の世界こそが、ただ一つの祖国なのです。

アインシュタインはたまらなくなって、オランダの親友エーレンフェストに手紙を書きました。

「科学に国境はありません。違った国の科学者たちが、科学という祖国をもう一度、確かめ合うために、できるだけのことをしたいと思います。………」

そして軍国主義のドイツに住んでいるアインシュタインにとっては、身に危険がふりかかるにもかかわらず、戦争反対の宣言に署名したりしました。

一九一九年一月、ようやく戦争が終ったので、アインシュタインはベルリンでの地位をそのままにして、しばらくスイスに戻りました。

そのときミレバと正式に離婚しました。

二人の息子はミレバと一緒に暮らすことになりましたが、その後ずっと、アインシュタインはミレバと息子たちに仕送りを続け、交際を続けました。

アインシュタインはシュテルンヴァルテ(天文台)という下宿に住んで、チューリッヒ大学で講義をしながら、平和な雰囲気の中で研究を楽しみました。

ベルリンに戻るとまもなく、アインシュタインは従兄弟(いとこ)のエルザと結婚しました。

エルザはすでに二人の娘のいる未亡人でしたが、アインシュタインは、エルザも二人の娘たちもかわいがりました。

この年には年老いた母のパウリーネもよんで、一緒に暮らすようになったのですが、パウリーネはこうして最後のわずかな日々を息子のもとで過ごし、翌年亡くなりました。 |

母パウリーネ

|

この頃、たて続けに二つの出来事がおこり、アインシュタインの名は物理学者の間ばかりでなく、広く一般の人々にも知られるようになりました。

新聞記者からは追い回され、有名人の生活に追い込まれるはめになってしまったのです。

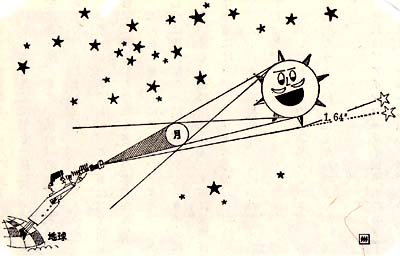

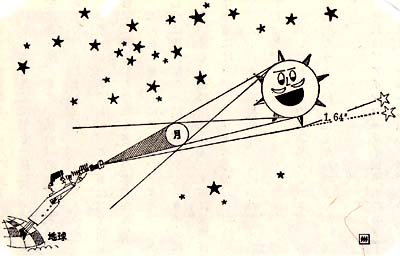

その一つは、一九一九年五月の皆既日食から起こりました。

アインシュタインのいう一般相対性理論によると、物体ばかりでなく光も重力の影響を受けることになります。

光はその重力によって、進路をまげられるはずだというのが「アインシュタイン効果」とよばれるものです。

それは太陽のごく傍(そば)をとおる光でなければ観測できないので、一九一九年五月二十九日の皆既日食の日のために、イギリスでは三月から、日食観測隊を二か所に送っていました。

一隊はブラジルのソプラヘ、もう一隊は西アフリカ、ギニア湾のプリンシペ島へ。

その結果は、十一月六日、本国のグリニジ天文台長から発表されました。

光のまげられる角度は、アインシュタインの予想では一・七五度でしたが、観測の結果は一・六四度だったのです。 |

日食時の観測で、星の光は太陽のそばでは、

1.64度まげられることがわかった。

|

これまで、光は直進すると信じられてきました。

それが太陽の引力の働くところでは、アインシュタインの一般相対性理論で予言されたように、わずかな数字の差はありましたが、光が進路をまげることが明らかにされたのです。

このニュースは、たちまち世界中に伝えられました。

翌朝のロンドンタイムズが、「ニュートンの引力論、くつがえされる!」という大きな見出しで、記事をのせたのをはじめ、世界の新聞や雑誌が、相対性理論を取上げました。

もう一つは、一九二一年十一月、アインシュタインにノーベル物理学賞が授けられたことです。

この賞金はミレバと二人の息子に送られました。

アインシュタインはノーベル賞への感謝をこめて、前から頼まれていた講演旅行を続けます。

北ヨーロッパ科学会議がゲーテボリで開かれたとき「相対性理論の基本的思想と諸問題」という題で講演をしましたが、この時、聴衆の中にスウェーデン国王の姿もみえました。

そのあと、オランダ、イギリス、スペイン、チェコ、パレスチナから、日本、南アメリカまでまわりました。

日本には一九二二年十一月に、エルザ夫人をつれてやってきました。

慶応大学での五時間の講演を皮きりに、東京、仙台、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡で講演を行ないました。

日本に四十日余り滞在しましたが、歓迎する人々に、バイオリンを演奏してこたえたりしました。

アインシュクインの、この革命的な新しい理論は世界中の物理学者ばかりでなく、科学や哲学に関心をもつたくさんの学者たちが熱心に勉強しました。

こんなに熱狂的にアインシュタインと彼の相対性理論は世界中に迎えられたのですが、実は意外なことに、アインシュタインにノーベル物理学賞が授けられたのはこの相対性理論にたいする業績にではなく、光電効果の法則の発見にたいしてなのです。 |

1922年、日本にやってきたアインシュタイン。早稲田大学で講演をした。

|

もちろん、これも立派な業績には違いありませんが、相対性理論の方が、あらゆる面で受賞にふさわしいものなのです。

ノーベル賞委員会は何かの考えがあって、相対性理論を賞の直接の対象にしなかったのでしょう。

やがてドイツ物理学界の中から、相対性理論を非難する声が出始めました。

相対性理論の実験的な裏付けがだんだん明らかになってくるにつれて、いわれのない反対がでてきたのです。

それは、アイシシュタインが生粋のドイツ人でなくユダヤ系であるのに、このような輝かしい偉大な仕事をしたことが、癪の種だったのです。

一九二二年にドイツで開かれた自然科学協会では、アインシュタインは身の危険を感じて、約束した講演を断わらなければならないほど、ことは悪化してきました。

その頃、友人にあてた手紙で、

「何人かの親しい人々から、ベルリンにいて公開の席に出ることは危険だから、やめたほうがいいと忠告されました。

私が、暗殺計画のたてられているうちの一人に入っているようだというのです。

私にはなんの心あたりもないことですが、現在の社会の様子から、それはありうることかと思われます。………

新聞が時々私の名前を印刷するので、私に反対する人々を刺激するらしいのです。

今では解決の道はただ一つ、それは忍耐です。旅行に出でることです。――」 |

と書いています。

ここでどうしてその頃、ユダヤ系であるためにこのように排撃されなければならなかったかについて、少しふれる必要がありそうです。

ユダヤ人はもとは、今のイスラエル国のある地域に住んでいた人種でしたが、今から千年余り昔、故郷を追われて、外国へ逃れて暮らさなければならなくなりました。

このようなことは、これまでの人間の長い歴史の中ではそうめずらしいことではないのですが、多くの場合は、落ちのびたその土地の人々の中に解け込んでしまって、あとかたもなく傷がいえてしまったのに、ユダヤ人の場合は、そうはいかなかったのです。

ユダヤ人は自分たちの宗教をもち、自分たちだけの閉じた社会をつくったので、その集団がヨーロッパのあちこちで見られるようになったのです。

このように、その土地になじめないユダヤ人にたいして、土地の人々は時々、理由のないいじめ方をしたり、のけものにしたり、見くだしたりしてきたのです。

特にドイツには、ドイツ人の純血をさけび、世界で一番すぐれた人種だという優越感がありましたから、ユダヤ人にたいする迫害も、一段と強いのでした。

このような全くいわれのない人種差別を、アインシュタインは心から苦々しく思っていました。

しかしドイツでは、日をおって国家主義的な勢力が強まって、それにつれてユダヤ人排斥はますます酷くなってきました。

ドイツでの生活は、日ごとにアインシュタインには不愉快なものになっていきました。

そんな中にあって、アインシュタインは研究を続けていきました。

その一つは一般相対性理論の完成のあと、「宇宙の時空模型の研究」に続いて、「統一場の理論の研究」を始めたことです。

これは一般相対性理論をさらに押し進めた研究で、アインシュタインは死ぬまでこの道を追求し続けるのです。

10 アメリカに逃れて top

第一次世界大戦の痛手をうけたヨーロッパの国々は、勝ったイギリスやフランスも、また敗れたドイツも、大きな悩みをもっていました。

そんな中でアメリカは、若々しい少年のような国でした。

ニュー・ジャージー州のプリンストンに高級研究所がつくられたのはそんなころでした。

これはアメリカの教育改革家アブラハム・フレクスナーが、百貨店主で大金持ちのハンバーガーと彼の妹によびかけて、五百万ドルという寄付金をもとにして、一九三〇年にたてられました。

数学、物理学、自然科学、歴史学などの、世界的にすぐれた学者を集めて、経済や政治などの一切のわずらかしさから解放して、研究にだけ専念してもらおうというのが目的でした。

十八人の選ばれた終身所員と、国籍、人種、性別、宗教など、一切の差別なく選ばれたたくさんの招待研究員が、自由に討論し、研究し合間した。

アインシュタインがプリンストン研究所に招かれたのは、一九三二年でした。

そして翌年ドイツを離れて、アメリカに渡りました。

そのまま、再びドイツには戻りませんでした。

ドイツはアインシュタインの生まれた国です。

はじめ、アインシュタインは、アメリカに永住しようという気はなかったのです。

しかしドイツのユダヤ人排撃はますますひどくなり、一九三三年にヒトラーが政権をとってナチス政府の時代になると、自由と民主主義は全く押し殺されて、ドイツの暗黒時代に入りました。

ナチス政府は、一九一四年にアインシュタインにあたえた名誉市民権を取上げ、家も財産も全部没収しました。

そればかりでなく、アインシュタインを殺したものには、五万マルクの賞金をあたえると懸賞までつけたのでした。

四月、アインシュタインは、かつてのオリンピアの仲間の一人、ソロヴィンに、

「こんな憎しみと暴力の流行病が世界中に広まることを私は怖れます。」と手紙を書き、また、 |

プリンストン研究所で講義をするアインシュタイン。

|

「私に機会がまだ残されているならば、すべての市民に政治的自由、寛容、平等をあたえてくれる国に住みたい。」

と新聞をとおして声明を発表し、新しい活動の地を求めて、夫人のエルザ、下の娘のマルゴをつれてアメリカにむかいました。

それから一九四〇年、ニュー・ジャージー州トレントでアメリ力市民権を得て、五五年に死ぬまでアメリカで暮らすようになります。

アインシュタインばかりでなく、大勢のユダヤ人やナチスに反対する人々が、アインシュタインのように、命からがらドイツから逃れました。

逃れられなかった人々は牢屋に入れられたり、ひどい殺されかたをしたりしました。

その中には、すぐれた科学者もたくさんいました。

プリンストンでのアインシュタインの生活は、迫害されていたドイツからくらべると天国のようでした。

彼の地位は講義など一切の義務のない理論物理学教授で、学生の群れのない静けさの中で研究を続けさえすればいいのでした。

研究の合間には、一時間ほどしか離れていない海ヘドライブもしました。

アインシュタインの住いは研究所から三キロほど離れたところにあり、開かれたバルコニーの窓ごしに、陽のよくあたる庭や、すばらしい景色が眺められるのでした。

一見、全く平和なのどかな暮らしでした。

しかし、

「こんな生活が、どれだけ続けられるでしょうか。私は、行く手に暗い時代を見ます。」

と心配しています。

一九三四年、アインシュタインは二百人余りの聴衆を前にしてバイオリン演奏会を開きました。

この演奏会で六千五百ドルの利益をあげましたが、これはドイツから追われた科学者を救済するために行なったのでした。

このように、アインシュタインは人を援助することをうれしく思い、骨身をおしみませんでした。

一九四一年にはプリンストン児童救済基金のために、二度目の演奏会を行ないました。

七十四才の誕生日にも新しい建物の建設のための基金、三百五十万ドルを集めました。

一九三六年は、アインシュタインにとって悲しい年でした。

妻のエルザが亡くなり、青年時代から、もっとも信頼していた親友、タリスマンの死も知らされました。

さて、ドイツのヒトラーに始った黒雲は、だんだん濃く大きく広がり、いつかヨーロッパ全体をおおいつくそうとしていました。

ユダヤ人の排斥に賛成して、ドイツのヒトラー政府に協力する学者も少なくありませんでしたが、多くの学者や知識人は、無一物になって外国に逃れました。

そんな中で、アインシュタインをたよってアメリカに逃げてきた人々がたくさんいたことはいうまでもありません。

学問の上からも、また人柄の面からも、アインーシュタインは多くのヨーロッパの学者たちに信頼され、慕われていました。

これらの人々の願いを少しでもかなえてあげようと、アインシュタインは逃れてきた科学者を受入れるよう、アメリカ人たちを説いてまわって大活躍をしました。

このようにして一九三九年頃には、プリンストンにいるアインシュタインを中心にして、イタリアから来たフェルミ、ハンガリーから来たウィグナーやジラード、デンマークから来たボーアなどのグループができ、時々、集まっては研究を続けたり、ヨーロッパの政治情勢を心配したりしていました。

最後にヨーロッパを逃れてきたボーアは、ドイツの科学者たちが、ウラニウムに中性子をあてると核分裂がおこることを発見したニュースをもたらしました。

グループの人々の共同研究によって、ウラニウムの核分裂では、ネズミ算式(どんどん数がふえること)の連鎖反応がおこる可能性があることがすぐにわかりました。

そうなるとアッという間に、多量のウラニウムが核分裂をおこして、巨大なエネルギーが放出されるはずです。

もしもこれを爆弾に用いたとすると、これまでの爆弾とは桁違いに大きな爆発力をもった新型爆弾をつくることができるだろうと考えられます。

アインシュタインの相対性理論はズッと前に、質量とエネルギーとは同じ性質のものであり、質量がエネルギーに変えられれば、巨大なエネルギーが放出されることを予言したのですが、その予言が一部実現される可能性がでてきたのです。

そして、もしそれが爆弾の形で実現されるとしたならば、何という不幸なことでしょう。

アインシュタインたちをもっとおどろかせたのは、ドイツがすでに、占頷下のチェコから、ウラニウムの輸出を禁止したことです。

ナチスはもうこの新型の爆弾、原子爆弾の秘密をかぎつけて、ウラニウムの確保を始めたのではないかとアインシュタインたちは心配したのです。

アインシュタインたちは、ナチスはどんな非人道的なことでも、自分たちの目的のためなら、かまわずやってのけることを、嫌というほど知らされていました。

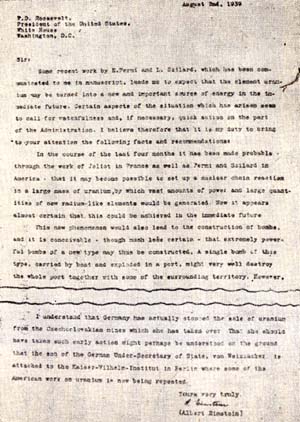

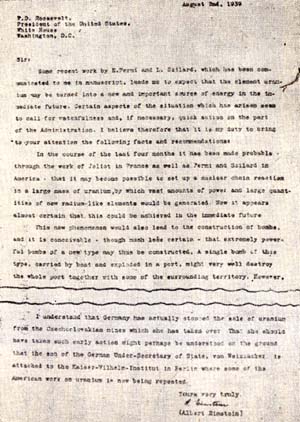

皆は相談の結果、ルーズベルト大統領に手紙を書くことにしました。

本当はナチスのこのおそろしい計画をやめさせるために、アメリカにどれほどの力があるか見当もつかなかったのですが、せめてベルギー領コンゴのウラニウムが、ドイツの手に渡らないように手をうたなければなりません。

コンゴはウラニウムの産地として有名でした。

この手紙は、アインシュタインの署名で、一九三九年八月二日の日付で書かれました。

しかしこの手紙が大統領の手に渡ったのは、十月十一日でした。 |

ルーズベルト大統領にあてた、アインシュタインの手紙

|

九月一日、すでに第二次世界大戦は始ってしまいました。

アインシュタインの手紙をうけとった大統領は、すぐに委員会をつくって、ウラニウム研究を始めました。

一旦こうして国の力で軍事研究が動き始めると、もう計画はすっかりアメリカ政府の手の中でアインシュタインとは関係なく、どんどん発展していってしまいました。

アインシュタインは、最初の大統領へあてた手紙のほかは、原子爆弾の計画に直接にも間接にも、一度もタッチもしなければ、参加も求められませんでした。

一回目の原子爆弾は、一九四五年六月にニュー・メキシコの砂漠で爆発し、続いて八月六日に日本の広島に、九日に長崎に落とされました。

二つの都市は一瞬にして消え、多くの人が死にました。

この知らせを聞いたアインシュタインは、

「おお、おそろしい日」

といったまま、長い時間、口もきけませんでした。

初めにおそれたドイツのほうは、戦いが激しくなってもう敗戦直前だったので、すでに原子爆弾の製造はあきらめていたのでした。

ナチスが使わなかったのに、アメリカがこの爆弾を投下しようとは………、

第二次世界大戦は原子爆弾投下で終わりましたが、今度は人類は新しい不安に脅かされることになりました。

原子力がひきおこした新しい事態にたいしてどうしたらいいか――科学者たちは一団となって、これに立向かわなければなりません。

一九四六年、アインシュタインを会長とする「原子科学者協会」が生まれました。

アインシュタインは、

「私たちの世界は、今やこれまでになかった重大な危機に直面しています。原子力という善悪いずれにも使える、大きな力が生まれたからです。」 と警告を発し、

「この問題の解決は、私たち人類の心の中にあります。」 |

とつけ加えています。 |

原子爆弾が長崎に落とされた時のきのこ雲

|

原子科学者協会は、原子力の国際管理、平和利用などについて、何度も熱心な研究会を開いたり、政府や市民によびかけたりしました。

それにもかかわらず、アメリカとソ連の原爆競争はますます激しくなり、ついに原子爆弾よりはるかに強力な水素爆弾の開発、製造にまですすんでしまいました。

一九五四年にはビキニで水爆実験が行なわれ、世界中の人々に大きなショックをあたえました。

アインシュタインは、イギリスの哲学者バートランド・ラッセルとともに、この事態を深く心配して、全世界にむけての声明を発表することにしました。

今のうちに何とかしないと、全人類が取返しのつかないことになってしまう……とアインシュタインは、最後の力をふりしぼりました。

核分裂の発見によって原子爆弾が生まれ、それからみるまに水素爆弾にまで発展してしまいました。

アインシュタインの法則によれば、原理的には物体の質量全部をエネルギーに変えてしまうことさえできるはずなのです。

原子爆弾も水素爆弾もともに、まだ質量の数百分の一しかエネルギーに替えていないのに、このように大きな力があって、世界中の大都市を全部、粉々にしてしまうことができるのです。

将来、科学がさらにすすんで、質量全部をエネルギーに変えてしまう新型爆弾ができれば、どんなことになるでしょう。

それを敵味方で投げあえば、人類全体、地球全体が破壊されてしまうでしょう。

もちろんそのような巨大な力をエンジンや発電に利用すれば、私たちは大変な恵みをうけて、豊かな生活を送れるだろうとは考えられます。

しかしその前に、万一この大きな力が戦争に使われるようなことがあればすべてがおしまいです。

アインシュタインは、人類全体の将来を考えれば、もはや戦争はあってはならないと固く信じておりました。

どんな小さな戦争でもだんだんに広がり大きくなって、地球全体の破壊にまでつながるおそれがあります。

アインシュタインとラッセルとは、このようなことを原水爆をもつ大国の政治家だけでなく全世界の人々にうつたえようとしました。

戦争の原因を取り除くためには、大臣など、政治家の力だけではだめで、全世界の一人一人の人が皆、力をあわせて努力しなければそれはできないことです。

しかし七十才をこしたアインシュタインの体は、あちこちに故障があらわれていました。

一九四八年に、彼はニューヨークの病院で手術をうけていましたが、大動脈にはブドウの実ほどの大きさの腫物があり、それが破れて穴があくのは、もう時間の問題だということが、ハッキリしていたのです。

声明の文案がまとまりました。

そこへ世界の国々の有名な科学者、十一人が署名しました。

日本の湯川秀樹もその一人です。

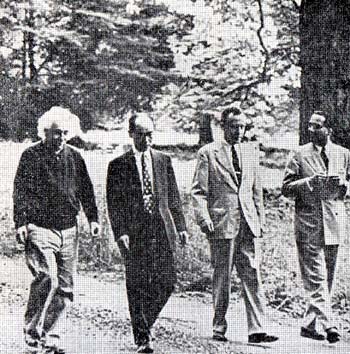

アインシュタインが署名したのは、彼が最後の病にたおれる、たった二日前の四月十一日のことでした。 |

1953年、プリンストンの自宅付近で。

左からアインシュタイン、湯川秀樹。

|

四月十三日の朝、体は弱っていましたが、アインシュタインはイスラエルの大使と会って、テレビ放送の相談をしました。

イスラエル国の七回目の誕生日にあたって、テレビ放送をすることになっていたのです。

一九五二年の終り頃、アインシュタインはワシントンに駐在しているイスラエル大使から、イスラエル国の元首になってほしいと熱心に頼まれたことがありました。

しかしアインシュタインは、

「自分の能力に適さない仕事はお引受けできません。」

と断わりました。なおも重ねて申し出をうけたアインシュタインは、

「私は、わがイスラエル国の申し出に深く心を動かされました。

この申し出をお受けできないことは、とても悲しくはずかしく思います。

私は物理学者で、人間の正しい取扱いの経験がありませんと断わり続けてきました。

でも今度のテレビ放送だけは、引受けるつもりでした。」

大使が、おそらく六千万人の人々がこのテレビを見るだろうというと、

「ではまた、世界中に有名になるチャンスができたわけだ!」

などと冗談をいうほどでした。 |

しかし大使が帰ったあと、アインシュタインはとても疲れを感じました。

十五日には、苦痛がひどくなって病院に運ばれました。

そして一九五五年四月十八日午前一時、アインシュタインの動脈の瘤(こぶ)は破れて、心臓が止まりました。

アインシュタインとラッセルの共同声明は、このように彼の死の直前に作り上げられたのでした。

あたかもそれを作り上げるために、アインシュタインは死を伸ばしていたかのようでした。

top

**************************************** |