|

****************************************

HOME 概要 ラザフォード アインシュタイン キューリー一家 仁科芳雄 フェルミ

5 フェルミ

原子核に中性子をあてて原子核をこわすことに成功、さらに連鎖友応を予想し、

世界初の原子炉を作り、原子力時代への道を開いた。

1 少年の頃 top

エンリーコ・フェルミは一九〇一年九月二十九日に、イタリアのローマで生まれました。

お父さんはアルベルト、お母さんはアイーダといいました。

お父さんはイタリアの鉄道に勤めていました。

彼は頭はよかったのですが、学校はでていません。

おじいさんという人が「人間は独力で生きていかなければならない」という主義だったので、学校は中途でやめさせられ、働きにだされたのです。

こうして彼は若いころから鉄道に入って働きました。

その頃のイタリアは、それまでほとんど発達していなかった鉄道がきゅうに全国にひろまってきた頃なので、希望にみちた若い人たちが大勢鉄道に集まってきました。

アルベルトはもちまえの頑張りを発揮して、まもなく人々に認められるようになり、ついには地方鉄道局長にまで出世しました。

この地位は普通なら大学を卒業した人でないと、得られないような地位なのでした。

自分でそのような生き方をしてきたので、お父さんは子供たちには、どちらかというと厳しい考えをもっていました。

子供たちは放りっぱなしにして、独力でやっていかせるものだと考えていたのでしょう。 |

エンリーコ・フェルミ(1901-1954)

|

子供は弱虫であってはならないのだときめてかかっていました。

お母さんのアイーダは、結婚するまで小学校の先生をしていました。

三人の子供は、姉のマリアを頭に、兄のジウーリオ、それからエンリーコと年子(としご)で生まれたので、お母さんは下の小さい二人の子の世話がしきれず、ジウーリオとエンリーコは、田舎の乳母(うば)のところに預けられました。

この子供たちがローマの両親のところにもどったのは、エンリーコが三才のときでした。

エンリーコは体が弱かったせいか発育が悪く、顔色もすぐれません。

小さなエンリーコはローマの家についたとき、これまで面倒をみてくれた乳母がいないのを悲しんで泣き騒ぎました。

するとお母さんは厳しい声で、「泣いてはいけません」と叱るのでした。

エンリーコはピタリと泣きやみました。

このような親たちでしたから、エンリーコは表面では何一つ両親と争うことなく成長しました。

厳しい両親のもとでは、争って暮らすよりは、協調してゆくほうが、ずっとやりやすいと悟ったのでしょう。

エンリーコが小学校にあがるようになると、家での勉強はお母さんがみてくれました。

子供たちは一生懸命にお母さんのいっただけの勉強をして、学校でよい成績をとらなければならないのでした。

しかし、エンリーコにとっては学校の授業はとてもやさしかったので、成績をあげるために、そんなに勉強する必要はありませんでした。 |

フェルミが4才のとき。

左から兄ジウーリオ、エンリーコ、姉マリア。

|

いつでも兄のジウーリオと一緒に、戸外でスポーツを楽しんだり、家のなかにひきこもって機械いじりをしたりしました。

フェルミは大人になってからもスポーツは大好きでしたし、また物理の実験装置をつくることも、大変上手でした。

少年のころからジウーリオとエンリーコが熱中した電気モーターつくりや航空機エンジンの設計は、大人をびっくりさせるほどのものでした。

こうして二人は、完全に一組となって仲良く遊んだり勉強したりしたのですが、お母さんはどちらかというと、ジウーリオのほうを可愛がっていました。

ジウーリオはやさしく、快活で責任感の強い子供でした。

それにくらべて、エンリーコには子供らしい可愛らしさがないのでした。いつもうすぎたなく汚れた手足をして、髪はクシャクシャでした。

お母さんも学校の担任の先生も、エンリーコは情操を欠いていると思っていました。

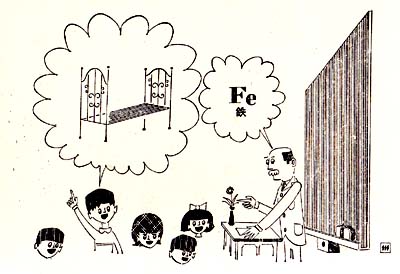

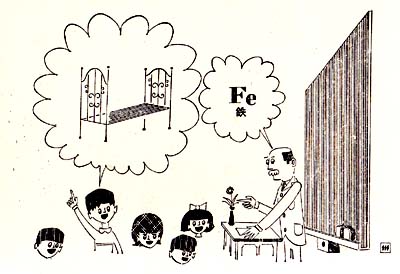

たとえばあるとき作文の題に「鉄からは何がつくられるか」とだされたことかありましたが、

エンリーコは「鉄製のベッドもある」とだけ書いてだしました。

エンリーコにしてみれば、毎日学校へいく途中で見ている「鉄製ベッド工場」の看板を思いだして書いたのです。

ベッドのなかには、鉄製でない物もあるのだと考えて書いたのでした。

先生やお母さんはこれを見て、この子の知恵の深さや情操を疑ったのでした。 |

鉄から何が作れるかの質問に、ベッドも作れると答えて不思議がられた。

|

しかしフェルミの文章は、一生このようにかざりけのない簡単で率直なものでした。

エンリーコが十四才のとき、大の仲良しだったジウーリオが、喉(のど)の腫物(はれもの)を手術しようとして、その麻酔もさめないうちに死んでしまいました。

お母さんはジウーリオを一番愛していたので、その悲しみようは大変なものでした。

エンリーコだって悲しかったのです。

悲しみを顔にこそだしませんでしたが、兄の死んだ病院のそばを一人で歩いて、悲しみにたえることができるかどうか、試してみたりしました。

悲しみをまぎらわせるために、エンリーコは本を読む時間が多くなりました。

本を読むといっても、学校の成績をあげるためのものではなく、大人のために書かれたむずかしい数学や物理学の本を読むのです。

エンリーコは小読などの読物よりこのような本のほうが好きで、一人でドンドン読んではそれが本当かどうか試してみるのでした。

エンリーコにとってむずかしいのは、本を手に入れることだったのです。

お父さんもたくさんの本をもっていたわけではありませんし、買おうにもお小遣いは少ししかありませんでした。

そこでカンポ・デ・フィオリとよばれている古物市場をうろついて、そこから探し出してくるのです。

エンリーコはいつか毎週水曜日にひらかれる戸外マーケットの、熱心な常連になってしまいました。

カンポ・デ・フィオリに通っているうち、エンリーコは同じ名前の少年、エンリーコ・ペルシーコと友だちになりました。

ペルシーコはエンリーコより一つ年上で、死んだジウーリオとは同級生でした。

二人はすっかり意気投合して、こののち一緒に物理学や数学の本を読みあさり、研究を始めます。

磁石とかコマの運動などは、この頃の二人の最も興味をひいた問題でした。

この小さい二人の研究者のよい話し相手でもあり先生でもあったのは、エンリーコのお父さんの友人、お父さんと同じ鉄道に勤めている技師のアミーディでした。

アミーディは工科の大学を卒業しているので、数学や物理学にはくわしくて、二人のわからない質問には何でも答えてくれました。

アミーディはすぐに、二人の少年が並はずれて頭がよく、理科の方面にすぐれていることに気がつき、すっかり感心してしまいました。

試しにずっと程度の高い問題をだしてみると、二人共たちどころに答えをだしてしまいます。

しまいにはアミーディにさえわからないようなむずかしい問題まで、二人はスラスラと解いてしまうのです。

アミーディはたのもしく思い、この少年たちに自分のもっている数学や物理学の本を、次々に貸してあげました。

少年たちは、それをドンドン読みこなしていきました。

エンリーコが高等学校を卒業するとき、アミーディは彼に、物理学者になるように勧めました。

もちろんエンリーコも、その道に進みたいと思いました。

アミーディはエンリーコの両親にあって、ピザにある高等師範学校にエンリーコを入学させるようにいいました。

そこには文理科の優秀な学生が集まっているし、エンリーコほどの頭があれば、給費生になれるだろうと勧めるのです。

両親は初め、自分の住んでいる町にもよい大学があるのだから、なにもそう遠くヘいかなくてもと思ったのですが、アミーディに熱心にときふせられたので、勧められた通りピザの学校の試験を受けさせることにしました。

エンリーコの入学試験の成績がすばらしかったことは、いうまでもありません。

試験官の教授たちは、この若い受験生がこんなに深い知識をもっているとはどうしても信じられず、わざわざエンリーコをよんで口頭試問をして、確かめてみたほどです。

こんなことは、これまでに一度もなかったことでした。

親友のヘルシーとはこのとき別れましたが、数年後ローマで再開します。

そのときには二人とも立派な若い科学者に育っていました。

2 ピザの学生生活 top

フェルミがピザの高等師範学校に入学したのは、一九一八年、十七才のときのことです。

ピザはガリレオが地球の引力の実験をした有名な斜塔のあるところで、中世からの伝統のある古い大学都市です。

両親のもとを初めてはなれるのは、フェルミにとってはちょっと心配ではありましたが、一方これで何にも妨げられることのない自由な学生生活が送れると思うと、フェルミは大きな魅力を感じるのでした。

それはちょうど第一次世界大戦が終った年で、世の中は平和な時代の戸口にたって、落着きを取戻しつつあった時でした。

それからの四年間の学生生活は、フェルミの生涯のうちで、最も楽しかった時期といえましょう。

ピザの高等師範学校はパリの高等師範学校の姉妹校として、一八一〇年ナポレオンが設立したものです。

学生は全員無料で寄宿舎に入れられ、講義はピザ大学と全く同じに行なわれていました。

校舎も寄宿舎も古い建物で、冬はひどい寒さに悩まされました。

しかしローマの冬も寒さは厳しく、そのうえフェルミ一家が住んでいた鉄道の官舎には暖房装置がなかったので、自分の家で本を読むときには、かじかんだ手をひざの間にはさんで暖め、舌でページをめくっていたものでした。

寄宿舎では学生に小さな火鉢があたえられたので、これをかかえていれば、手がかじかんて本がめくれないというようなことはなくてすみました。 |

ピザの斜塔

|

ここでもフェルミにとって、学校の勉強はたいした重荷にはなりませんでした。

教えられることの大部分はすでに知っていたので、勉強時間を多くとる必要はありませんでした。

むしろこの時代は、フェルミは陽気な騒ぎの仲間に入って、思いきり生活を楽しんでいたようです。

誰かがドアをあけて入ってくるとき、上から水がこぼれる仕掛をするなど、悪ふざけの過ぎるほどのいたずらもやりました。

フェルミがピザで見つけた親友は、同級生のフランコ・ラセッテイです。

ラセッティとの友情はこののち一生つづき、物理学の研究のうえでも深い協力が行なわれるようになります。

ラセッティの家はピザにあったので、フェルミはよくラセッティの家にゆき、一緒に勉強をしたり遊びにでかけたり、ごちそうになったりしました。

ラセッテイは物理学ばかりでなく。生物学や地質学など、自然科学全般にわたって広い関心と興味をもっていました。

彼は物理学者になるより、生物学者になったほうがよかったと思われるほどでした。

ラセッティは昆虫や化石の標本を集めるだけでなく、その生態を観察することが大好きでした。

フェルミはラセッテイから、それまで知らなかったこれら自然科学の分野について、いろいろと学びました。

物理学の面でいえば、のちに物理学者として世界に名を知られたフェルミやラセッテイが、ここピザの大学でどれだけ学び得たでしょうか。

少なくともこの面については直接得たものはあまりなかったようです。

間接的にいえばピザには斜塔ばかりでなく、ガリレオが振子の実験に使ったランプが、そのまま古い教会のなかにぶらさがっていたり、フェルミが学んでいる学校が、長い間学問を生み育ててきたという伝統を保っていたりなど、その町全体の雰囲気が若い学生たちに良い影響をあたえないはずはなかったでしょう。

しかし一方では、大学の物理学の教授たちは伝統を重んずる余り、新しい物理学の進み方に追いつけず、取残されているという欠点もありました。

このようなことはピザにかぎらず、その頃のイタリアの物理学全体についていえることです。

だからあるときなど、フェルミは実験物理学の教授から、

「理論物理を教えてくれないか。」

と頼まれて、アインシュタインの「相対性理論」の講義をしてあげたほどです。

フェルミは、独学でそれを学んでいたのでした。 |

ガリレオ

|

一九二二年、フェルミは四年の課程を終えて大学を卒業し、X線の実験に関する論文で博士号をとりました。

このテーマは当時の物理学でも最先端にあったので、審査にあたったどの教授もその内容を理解することができませんでした。

フェルミはこの論文に大いに自信をもっていたのです。

そして大賞の賞状を得ることができたのです。

しかし誰にもその研究を理解されないままでの受賞だったので、彼の内心は複雑でした。

3 遊学時代 top

大学を卒業したフェルミは、ローマに戻ってきました。

その頃、ローマ大学の物理学教室は、ピザの大学と似たりよったりで、けっして活発な状態にあるとはいえない状況でしたが、 −

「こんなことではいけない、何とかよい学者を集めて、物理学の研究をさかんにしなければ。」

と思いなやんでいる一人の教授かいました。

名をオルソ・コルビーノといいました。

コルビーノはローマ大学のなかでも実力者で、前に一度大臣を務めたことがあるほどの政府の要人でもあったのです。

コルビーノは、ローマ大学を世界中から認められるような、立派な大きなものにしたいという夢をいだき、それを何とか実現させたいものだとたえず願っていました。

そのためには自分の研究は一時やめても、若い優秀な人物をローマ大学によび集めてグループをつくり、自分はそのグループの世話に専心したいと思っていたのでした。

ローマに戻ってきたフェルミがコルビーノを訪ねたとき、コルビーノはすぐにフェルミの才能がずばぬけてすぐれていることを見ぬきました。

コルビーノはフェルミをグループの中心として、ローマ大学の新物理学のグループの建設をはかろうときめました。

フェルミのほうも、コルビーノの後援があることは力強いと思いました。

ところで実力者であるコルビーノの力をもってしても、フュルミをそのまますぐにローマに落着かせることはできなかったのです。

フェルミがようやくローマ大学に教授の地位をあたえられたのは、それから四年のちのことでした。

しかし、それはかえって幸せだったかもしれません。

その四年間にフェルミは、あちこちの大学をまわって、研究を続けていました。

一九二三年にはイタリア政府から奨学金をもらって、ドイツのゲッチンゲン大学に留学もしました。

ゲッチンゲン大学には、有名な物理学者マックス・ボルンと、彼を中心とした活発な若い理論物理学者たちのグループがあって、世界の物理学界をリードしていました。

フェルミははじめ、このグループに加わろうとしたとき、とても心配でした。

イタリア国内では、フェルミがすぐれた才能をもった学者だとすでに注目されていることを、彼自身、内心知ってはいましたが、また、

「めくら(盲目)の国では、片目の男が王さまだ」という諺(ことわざ)も、よく心得ていました。

世界の最先端をゆくドイツの物理学グループのなかで、自分がどのように受け入れられ評価されるか、彼は不安だったのです。

事実、ゲッチンゲン大学では、フェルミは皆から余り問題にされませんでした。

フェルミのほうでも、中々、このグループに溶け込めなかったのでしょう。

フェルミが外国の学者だちから認められるようになったのは、彼が外国から帰ってフローレンス大学に勤めていた一九二五年になって、「気体分子の研究」という論文を発表したときのことでした。

ここで、その頃の物理学の発展の様子を簡単にのべておきましょう。

アインシュタインの章でものべたように二十世紀の初めになって、ニュートン力学がいつでも正しい法則とはかぎらないことが発見され、相対性理論や量子力学がうまれたのでした。

相対性理論の方は、アインシュタイン一人の天才的な研究によってつくりあげられたものですが、量子力学の方は、大勢の人々の研究が積み上げられてできたものです。

ことに、ごく小さい領域の世界を支配する法則、量子力学は、原子や分子の内部構造が明らかにされていくにつれて段々完成されていったのです。

量子力学をつくりあげた中心となったのはデンマークのボーアと、彼に協力したドイツとイギリスの若い物理学者たちです。

フェルミがドイツにやってきたのは、ちょうどこの量子力学の生まれる真最中の、活気に満々た時期でした。

留学から帰って、フェルミはフローレンス大学の講師になりました。

そこにはピザ時代の親友、ラセッティがいました。

二人が出会うと、ピザ時代のいたずら気分がよみがえっそくるのでした。

ある日のこと、フェルミはラセッティに誘われてヤモリやトカゲをつかまえにいきました。

食堂に放して給仕の娘をおどろかそうというつもりなのです。

二人は辛抱強く草原にはいつくばって、獲物が現れるのをじっと待っていました。

その時ふとフェルミの頭にうかんだのが「フェルミの統計」とよばれるもので、気体の性質を計算する新しい方法です。

これをもとにして、フェルミは「気体分子の研究」という論文を書いて、ローマ大学の教授の第一候補になりました。 |

食堂に放して給仕の娘をおどろかすため、

親友のラセッチィとヤモリやトカゲをつかまえにいったフェミニ

|

このときの第二候補が、古物市場で知りあった旧友のエンリーコ・ベルシーコだったのです。

フローレンスでは、フェルミは時間にめぐまれて、ゆっくりとものを考えることができました。

このときになってようやく、あわただしかった留学中からずっと頭のなかにモヤモヤしていた問題をときほぐし、まとめる機会ができたのです。

この「気体分子の研究」で、フェルミはヨーロッパ中に名を知られるようになりました。

ローマ大学のコルビーノは、すかさずこの機会をとらえて、フェルミを呼び寄せました。

4 ローマ大学の新グループ top

一九二六年、コルビーノが長年の夢を実現させるため、フェルミを中心にローマ大学に集めた人々を紹介しましょう。

コルビーノは親分はだの人で、これら若い人たちを「マイ・ボーイズ」とよんで可愛がっていました。

フェルミが教授として招かれたときに、講師になってやってきたのがラセッティです。

この二人が、コルビーノのグループのはじまりでした。

しかし、先生二人だけでは新しい物理学のグループはスタートしません。

学生を集めなければならないのです。

コルビーノは新しい物理学がどんなにおもしろく魅力のあるものか、そして将来就職するときにどんなに有望なものであるかを、熱心に説得してまわりました。

その頃、理科を専攻する学生のなかでも、優秀な人はたいてい技術者を希望して工科にすすみ、工科を敬遠した人が物理学をやっていました。

このようなことでは、よい物理学が育つはずがありません。

コルピーノの熱心なよびかけにこたえて、優秀な学生が次々と集まってきました。

初めにやってきたのがローマ大学の数学の教授の息子、エドアルド・アマルディです。

アマルデイは現在イタリア物理学界の第一人者で、ローマ大学の教授となって活躍している人です。 あくる年になって、エミーリオ・セダンがはいってきました。

セダンは現在、アメリカのカリフォルニアにある大研究所で活躍している原子核物理学者です。

反陽子の発見で、一九五八年にノーベル賞をもらっています。

セダンは友だちのエットーレ・マジョラナもグループにひきこんできました。

マジョラナは天才的な理論物理学者で、いくつものすばらしい仕事を残しましたが、若くして死んでしまいました。 |

ローマ大学には優秀な学生が次々と集って来た。

その一部の左からセダン、ベルシーコ、フェルミ。

|

男ばかりでなく、のちにフェルミと結婚したローラも、アマルディ夫人となったギネストラも、このグループに属していた女子学生です。

エンリーコ・ペルシーコも一時、このグループに加わっていました。`

このようにして、コルビーノの夢は段々実現していきました。

やがてこのグループの活動を聞いて、他の大学や外国からまでも、若い研究者たちが集まってきました。

こんなふうでしたから、ひんぱんに人が出入りしましたが、フェルミ、ラセッティ、セダン、アマルディの四人がいつでも中心となって、グループをリードしていました。

「先生」と「学生」の間柄でなく、ハイキングや海水浴にでかけたり、テニスを楽しんだりなど、生活の大部分を一緒にすごすようになると、親しみもいちだんと増すのでした。

皆、ほとんど同年輩の若い世代であり、同じ問題を協力して研究する溌剌(はつらつ)としたグループでした。

この頃、フェルミは黄色の、ラセッティは栗色の小さい自動車を買ったのです。

この車につめこまれて、グループのメンバーはよくドライブもしました。フェルミは、

「結婚をしようか、それとも車を買おうか。」

などと冗談をいいながら車か買い、次の年、一九二八年には奥さんももらってしまったのです。

そして翌一九二九年には、新しく生まれたイタリア王立学士院の会員に選ばれました。 |

イタリア王立学士院会員。右の端が「フェルミ閣下」。

彼はこの服装が大嫌いだった。

|

ローマ・グループの関心は、理論物理学、そのなかでも量子力学にありました。

量子力学を用いて、気体、固体のいろいろな性質の研究を行なうのです。

それからもっと小さな世界、原子核の構造や、素粒子の問題も研究しました。

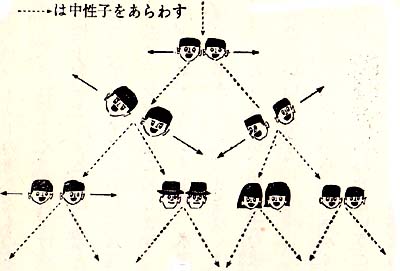

一九三二年に、イギリスのチャドウィックが中性子を発見したと聞いて、マジョラナは、

「原子核は中性子と陽子からできている」という新しい説をたてました。

これまでは原子核は陽子と電子からできているとされていたのですが、そうだとすると都合の悪いことがたくさんありました。

マジョラナは自分の説を、たばこの箱のうらに書いて、フェルミやラセッティに説明しました。

「これは、すばらしいアイディアだ。」

二人ともすぐ発表することをすすめたのですが、マジョラナは変人と思われるほどのハニカミ屋でした。

「いいや、子供だましみたいなもので………。」

と、たばこの箱を紙くずかごに捨ててしまいました。

ドイツのハイゼンベルグが、マジョラナと全く同じ考えを発表したのは、それからすぐあとのことでした。

こうして原子核の陽子・中性子説は、ハイゼンベルグの名誉になってしまいました。

しかしマジョラナのこの構想は、ローマ・グループ内の討論で発展してゆき、次にはフェルミの原子核のベータ崩壊の理論となっていきてきます。

これは世界中から高く評価されました。

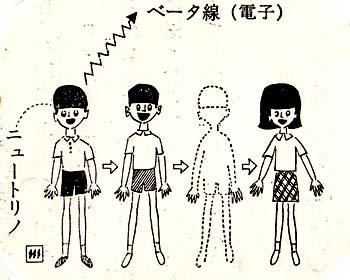

ちょうどその頃、スイスの物理学者、ウォルフガング・パウリがベータ崩壊について、新説を発表しました。

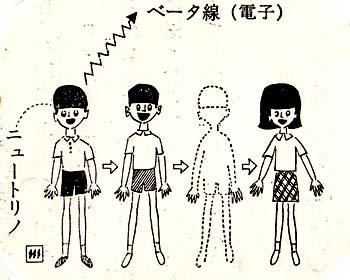

ベータ崩壊というのは、原子核が電子(ベータ線)を放出して別の元素の原子核にかわる現象で、ベータ線は放射線の一種です。

フェルミの原子核のベータ崩壊の理論は、マジョラナとパウリの、二つの研究をもとにしてつくられました。

この新理論の原稿は、世界的に権威のあるイギリスの『ネーチュア』という科学雑誌に送ったのですが、本当かどうかわからないと疑われて送りかえされてしまいました。

そこで仕方なく、フェルミはイタリアの雑誌に発表したものです。 |

ベータ崩壊。原子核がベータ線を放出して、

べつの元素の原子核にかわる。

|

5 すばらしい実験 top

ローマ・グループの興味の中心は、原子核と素粒子の問題に集中してきましたが、一九三四年の初めにフランスでジョリオ・キューリー夫妻が、人工放射能を発見したというニュースに刺激されました。

キューリー夫妻は放射性元素から放出されるアルファ粒子を、アルミニウムなどの原子核にあてて、それらの原子核をこわしたのでした。

アルファ粒子はプラスの電気をもっており、原子核もプラスの電気をもってぃるのでお互いに反発しあう力が働いています。

それにさからってアルファ粒子を原子核にぶっげるのは大変なことです。

そのような実験はマリー・キューリー夫妻の努力の結晶である大量のラジウムがないと、できないことでした。

フェルミはこの難点を解決するために、アルファ粒子のかわりに新しく発見された中性子を弾丸としてつかうことを考えだしました。

中性子は電気をもっていないので、反発しあうことなく原子核に近づいていくでしょう。

中性子をつくるのには、放射能のアルファ粒子をベリリウムという元素にあてて、そこから中性子をたたきだしますが、そうしてつくりだされる中性子の数はごく少なく、数万個のアルファ粒子から、やっと中性子一個がつくれるという状態なのです。

この中性子を弾丸としてつかって、はたして予想どおりうまくいくでしょうか。

フェルミをはじめ、ローマ・グループは、これまでの仕事を全部中止して、中性子を弾丸に使う実験にあたることになりました。

ところで、ローマではもちろんのこと、イタリア中をさがしても、本格的に放射能の実験をしたことのある人は、一人もいません。

ですから皆で手分けして、何から何まで人に教わらず自分たちで考えながらやらなければならないのです。

放射線をはかるガイガー計数管にしても、いまではもうどこにでもありますし買うこともできますが、もちろんその頃は全部自分たちでつくらなければなりませんでした。

グループのなかで実験装置に一番くわしく、また装置をつくるのに器用だったのはラセッティでしたから、彼が計数管をつくる役をおおせつかりました。

ところが気まぐれ者のラセッティは、趣味の生物採集のため仕事の合間をみつけて、モロッコまで出かけてしまいました。

そこで仕方なく、ガイガー計数管づくりはフェルミの仕事になってしまいました。

強力な中性子源には、どうしても大量の放射能をもった物質が必要です。

これは公衆衛生院の物理研究所長、トラバッチ教授が引受けてくれました。

トラバッチのところではラジウム一グラムをもっていたので、そのラジウムから放出されるラドンガスを使わせてもらうことになりました。 |

左からラセッティ、フェルミ、セダン。

|

|

92種類の元素

|

さて、いよいよ実験にとりかかることになりました。

フェルミは綿密な計画をたてていました。

水素を初めとする九十二種類の元素に、周期律表にしたがって軽い方から順々に、中性子をあててみようという計画です。

まず、水素の反応を見るために、水(水素と酸素からできている)に中性子をあててみましたが、放射能はゼロです。

つぎにはヘリウム、それからベリリウム、ホウ素………、どれもだめでした。

新しい放射能はぜんぜん感じられません。

七番目めのチッ素まできて駄目だったとき、フェルミはもう、この実験を中止したい気持ちでした。

次は酸素ですが先程、水で実験ずみなので、もう無駄なことはわかっています。

もしここで実験をやめていたならば、原子力発見の日は変わっていたでしょう。

次のフッ素のとき、計数管は強い放射能ができていることを示しました。

その次の元素ネオンでも、またその次のナトリウムでも放射能は発生しました。

実験は大成功です。

さっそく旅行中のラセッティに、戻ってくるようにとの電報がうたれました。

セダンもアマルディも、やりかけの仕事をほうりだしてフェルミの手伝いをしました。

化学者のドアゴスチーノも仲間に加わりました。

こうなった以上、地球上にある九十二種類の元素全部を、試さなければなりません。

元素のなかにはランタン、セリウムのようにごくめすらしく、手に入りにくいものもあります。

わずかな研究費で、やりくりしながら材料をさがしだすのはセダンの役になりました。

セダンはローマで一番大きい薬品商、トロッコリの店をおとずれて、協力してほしいと申し出ました。

トロッコリは、ほとんど儲けにならない値段で、次々に研究に必要な薬品をかけてくれました。

トロッコリにとってはこれまで長い間、誰にも使われなかった薬品が、思いがけなく研究の役にたつのが、うれしいようでした。

中性子を一つ一つのそれらの元素にあてて、その試料の放射能をはかる仕事は、思ったより厄介な仕事でした。

中性子源自身が強い放射能をもっているのですから、中性子をあてたあとの試料の放射能をはかるのは、ずっと離れた場所で行なわなければならないのです。

研究員たちは長い廊下の片方の端に中性子照射の装置を、もう片方の端に放射能測定の装置をすえました。

ところが放射能のなかには、大変寿命が短くて、一分間以内に測定しないと、検出できなくなってしまうというものもありました。

ですから彼らは、中性子照射を終えた試料をもって、長い廊下の端から端までを、全速力で走らなければなりませんでした。

元々スポーツの得意だったフェルミは、このグループの中で一番速いランナーだというのが自慢でした。

ある日、この実験中に一人の外国の徽廿か「フェルミ閣下にお目にかかりたい」といって訪ねてきました。

イタリア王立学士院の会員に選ばれているフェルミは「閣下」なのでした。

これを受けつけたセダンは

「ああ、フェルミなら二階にいますよ」と教えました。

訪問者が二階へ上っていくと、うすぎたない灰色の上着を着た男が、手に奇妙な物をもって、気違いのように走ってくるのにいきあたりました。

「私はフェルミ閣下にお目にかかりたいのですが。」

訪問者は途方にくれて声をかけました。 |

コルピーノの「ボーイズ」たち。

左からドアゴスチーノ、セダン、アマルディ、ラセッティ、フェルミ。

|

走っていた男は 「一緒においで!」 と叫んで走り続けました。

これが、実験中のフェルミだったのです。

周期律表の最後の元素、九十二番めの元素であるウラニウムに中性子をあててみることは、フェルミたちがはじめから、最も興味をもっていた問題でした。

もしかしたらこの実験によって、ウラニウムよりさらに重い九十三番目の新元素が、人工的につくりだされるかもしれないと思われたからです。

中性子をあてることによって、ウラニウムが強い放射能をおびることは実験の結果すぐにわかりました。

さらに興味ぶかいことは、このときつくられる放射能は一種類ではなく、いくつかの種類のものがまじっているらしいとわかったことでした。

これは寿命の違うものが何種類も存在していることを意味します。

そのなかに、未知の九十三番目の元素があるかどうか………。

それを調べるためには、中性子照射であらたにつくられた放射性物質を、化学的に分析して見なければなりません。

ところがこうしてつくられる放射性元素はごくわずかな量なので、普通に化学分析を行なうような方法ではつかまりません。

化学分析をすすめながら同時に放射能をはかり、放射熊が分析のときにどちらの元素のほうについていっているか………、と一つ一つ試していかなければならないという、ややこしいものです。

こうして調べていくうちに、放射性生成物のなかには、ウラニウムとは化学的性質が全く違ったものが存在していることが確認されました。

ということは新しくつくられた放射能物質が、九十三番目の元素である可能性も充分にあると考えられるのです。

ローマ・グループは、この発見ですっかり興奮してしまいました。

親分のコルビーノは これを学士院の例会で発表し、

「九十三番目の新元素の発見は、もはや目前にせまっています」とのべました。

この発表は新聞などで大きく取上げられて世界中に伝えられ、大きな反響をよびおこしました。

なかには先走って、

「イタリアの科学者たちは新元素を発見した。」

ともうすっかりきまってしまったかのように報道したりしました。

余りの大騒ぎに、フェルミはすっかり当惑してしまいました。

新しい元素を確認するには、それがウラニウムと異なっているということだけでは不充分です。

その化学的・物理的な性質をもっと確実に知らなければなりません。

そのうえウラニウムに発生した放射能の種類が多いことなど、フェルミには腑(ふ)におちない点がたくさんありました。

彼は新聞に発表されたり世間を騒がせたりする前に、もっと実験を重ね本当のことをつきとめてみたかったのです。

ところがあいにく、その夏は南米のアルゼンチンとブラジルに、講義にいかなければならない約束がありました。

フェルミは心残りでしたが、海外旅行に出かけました。

フェルミが留守にしている間に、ローマ大学に一人の新米の研究者がはいってきて、これまでのフェルミの実験の追試や整理を始めていました。

ブルーノ・ポンテコルボという名前で、ピザ大学を優秀な成績で卒業し、学位をとったばかりの青年です。

ポンテコルボはアマルディの指導を受けながら、中性子照射によっておこる、金属の放射能を測定していました。

金属の円筒の真中に穴をつくって、そこに中性子源を入れます。

それを放射能よけの鉛の箱の中に入れるのが実験の手順でした。

ところがその円筒を、鉛の箱の真中に置いたときと、鉛の箱の隅に置いたときとでは、放射能の強さが違うことを、ポンテコルボは発見しました。

何回試しても、これは同じことでした。

十月に海外から帰ってきたフェルミはこの報告を聞いて、

「では円筒を鉛の箱の外に出して実験してごらん。」

とすすめました。

このときは、その強さの差はますます大きくなりました。

また円筒の金属の種類によって、発生する放射能の強さの差は変化するのでした。 |

金属の円筒の真中に穴をつくって中性子源を入れる。

この円筒を鉛の箱のなかに入れるのだが、

円筒の置き場所によって、放射能の強さがちがう。

|

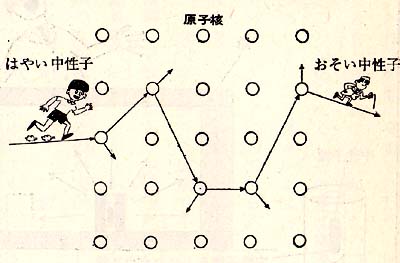

さらに円筒を置く場所、たとえば木の机の上に置いたときには、これまでにない強い放射能が測定されました。

ローマ・グループの全員は、いろめきだちました、

中性子源を鉛とか木とか、いろいろ違った物質で囲んで、その影響を系統的に調べはじめました。

その結果、水やパラフィンなど水素をふくむ物質で中性子源を囲んだ時、いちじるしく強い放射能が発生することを発見しました。

ことに銀の場合には、発生する人工放射能は、中性子源を囲まない時の百倍にもなることを知りました。

|

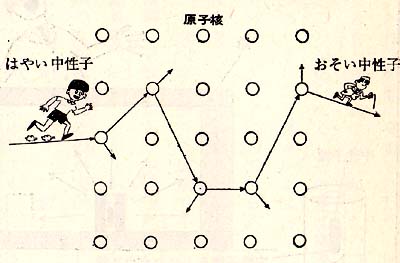

フェルミは、この現象を、

「中性子が最も軽い水素の原子核に衝突すると、とまっていたボールにもう一つのボールをぶつけたときのようにエネルギーの一部が、とまっていたボール――水素原子核――の運動に使われてしまうから、ころがってきたボール――中性子――の速度は遅くなる。

このような水素との衝突を繰返すたびに、中性子はドンドン遅くなっていく。

ところが、水素でなく重い原子の場合はぶっかった中性子はほとんどそのままはねかえり、速度を失うことがないので、遅い中性子となることが中々できない。」 |

というように解釈しました。

|

軽い原子の原子核とぶっかるたびに、中性子は遅くなる。

|

原子核は早い中性子とよりも、遅い中性子と反応しやすいのです。

だから水素をたくさんふくんだ物質が中性子源のそばにあって、遅い中性子がたくさんつくられると、人工放射能のできかたが大きいことが納得されます。

この実験の結果はすぐ世界中に発表され、大きな反響をよびました。

ローマ・グループの仕事は、ますます活気をおびてきました。

フェルミの考えた「遅い中性子」という考えは、一歩一歩確かめられていきました。

遅い中性子の方法によって、たくさんの新しい人工放射性元素が発見されました。

また元素の種類と、遅い中性子との反応の度合いもドンドン研究されていきました。

このようにしてローマ・グループの研究の成果は、原子核の研究に新しい大きな視野を広げることになりました。

6 ノーベル賞受賞 top

一九三四年、三五年は、ローマ・グループの研究が最も活発に行なわれた頃です。

それをすぎると、あんなにいきいきとしたチームを組んで、世界の物理学界の第一線を進んでいたのに、段々と活気を失ってきました。

その理由の二つは、この立派な業績と、親分のコルピーノの努力にもかかわらず、ローマ大学は少しもよくならず、政府はあいかわらず物理学の研究に熱を入れてくれなかったことです。

グループの人々は、それまで安い給料と低い地位を我慢して研究にうちこんできたのでしたが、よその大学から招きを受けると、一人ずつぬけていきました。

ラセッティはアメリカにいってしまいましたし、セダンも結婚してパレルモ大学の物理教室主任教授になって、ローマを離れていきました。

マジョラナは不幸な原因で自殺してしまいました。

ローマ・グループの研究が世界的に認められたにもかかわらず、政府が物理学に少しも力を入れてくれないことは、フェルミばかりでなく、グループの他の人々も感じて、かなりあきらめてきていました。

それにはわけがありました。

ムッソリーニ政権はエチオピアを占領しようとして、エチオピアにたいして無理な戦争をしかけていました。

世界中の同情はエチオピアに集まっていって、イタリア政府は友だもの国を失っていきました。

そのうえイタリア軍はエチオピア軍よりずっと立派な兵器をもっていたのに。

ちっとも士気があがらず戦争ははかばかしくありませんでした。

そのため、イタリアの経済はだんだん貧乏になり、国民の生活はしだいに圧迫されていきました。

戦争にあきた人々の不満をしずめるために、ムソリーニ政府はいろいろと考えなければなりませんでした。

ムソリーニは反対意見を防ぐために、自分が神さまであるかのようにふるまい、あらゆる点で自分が正しいと、人々に押付けました。

学問などは疎(うと)んぜられ、物理学どころではありませんでした。

かさねて一九三七年、コルビーノが死ぬという不幸に見まわれました。

フェルミは協力者の大半を失ってしまったのです。

そればかりではありません。

その頃になるともうムソリーニ政府を相手にしてくれる外国政府は、ヨーロッパではナチスのドイツだけになってしまいました。

そしてイタリアはナチス・ドイツの子分になり、ナチスの意見によって国の命令が左右されるようになってしまいました。

ナチスのユダヤ人排斥運動は当然のこととして、何の理由もなくイタリアにひろまってきました。

ユダヤ人の大学教授は学校を追われ、ユダヤ人の学生は退学を命じられ、イタリア人とユダヤ人の結婚を禁止するという法律も出されました。

フェルミはもうこれ以上我慢できないと、心ひそかに決心をしました。

フェルミは生粋のイタリア人ですが、夫人のローラはイタリア系のユダヤ人です。

ローマにとどまっていたのでは、物理学の研究ができなくなるばかりか、家族の命さえもどうなることかわかりません。

一九三八年十一月十日の早朝、フェルミの家にストックホルムから国際電話がかかりました。

「中性子照射による放射能の発見」にたいして、ノーベル賞が授けられることになったのです。

フェルミと夫人のローラは、これまでの長かった研究の苦心を思いだして喜びをかみしめる、などという気分にはなれませんでしだ。

今度のノーベル賞について、フェルミは自分が噂されているのを知っていました。

そしてこの機会にイタリアを逃れ出ようと決心していたのです。

もしノーベル賞が受けられないときには、六か月間の出張講義という形でアメリカに渡り、永住するつもりでいました。

しかしこの頃、海外旅行はことに厳しく取締られていました。

旅券に「人種」を書きこまなければならないのです。

フェルミと八才の娘ネラ、三才になろうとしている息子のジウーリオはいいとして、夫人のローラは「ユダヤ人」と書かなければなりません。

これではたして旅券はおりるでしょうか。

ノーベル賞受賞となれば、当然のこととしてイタリアから脱出できるでしょう。

フェルミのノーベル賞受賞のニュースは、こんなことで待たれていたのでした。

受賞を祝って、グループの人たちは、心ばかりの集まりをしてくれました。

しかし、フェルミは「この人たちと会えるのも、もうこれきりだ」と、心の中でさびしさをかみしめていました。

ストックホルムにむかって旅立つ朝、アメリカから帰国していたラセッテイとアマルデイだけが、ローマ駅に見送りにきてくれました。

フェルミ夫妻と二人の子供と、子守りの女中が汽車に乗りこみました。

フェルミが脱出しなければならない事情はもっともとしても、そしてちょうどよい機会があたえられて脱出できることになったとしても、あとに残るアマルデイや若い研究者たちはどうなるでしょう。

研究を続けていくことができるでしょうか。

フェルミの心は重く、言葉もでません。

ローラにしても生まれ育ったローマ、そして親類(ことにユダヤ人の)をローマに残していくのは心配です。

それよりなにより、ドイツとの国境をうまく通過して、ストックホルムまでたどり着くことができるでしょうか。

旅券には特ににユダヤ人とは書かれていませんが、はっきりイタリア人とも書かれていません。

実際、ドイツとの国境ではヒヤリとさせられる事件がおこったのでした。

しかし、無事フェルミ一家はストックホルムについて、ノーベル賞をもらいました。

この受賞のとき、ムソリーニ式の服装や挨拶をしなかったということで、イタリア国内でさんざん悪口を書かれましたが、でももう、そんなことはどうでもいいのです。

一家は船に乗って一九三九年一月、ニューヨークにたどりつきました。

これから、フェルミ一家のアメリカでの生活が始るのです。 |

ノーベル賞をもらうフェルミ。

右は文学賞のパールバック。

|

7 原子炉をつくる top

フェルミはニューヨークのコロンビア大学の教授として迎えられました。

フェルミ一家が新大陸に着いて二週間めに、スウェーデン航路の定期船に乗って、ニールス・ボーアがニューヨークにやってきました。

ボーアはデンマークのコペンハーゲンにある研究所の所長で、原子物理学では世界の第一人者です。

この原子物理学の父、ボーアはここ数か月の間におこったヨーロッパの激しい変動に、疲れきっていました。

ナチス・ドイツを中心とする第二次世界大戦のおこる気配はもう確実なものになっていました。

ボーアは祖国デンマークを離れて、アメリカに逃れてきたのですが、あとに残してきた多くの人たちのことを心配して、心をいためていました。

やがてナチス・ドイツはデンマークばかりでなく、ヨーロッパ全体をのみこんでしまうでしょう。

ボーアとむかえにでたフェルミたち、ニューヨークに亡命してきた科学者たちは、そのことを心配し語りあいました。

しかしボーアがもってきたのは、最近のヨーロッパの不幸なニュースばかりではありません。

物理学のホット・ニュースをたずさえてきました。

ウラニウムに中性子をあてたときに、ウラニウムより重い九十三番目の元素ができるかどうかは、フェルミが実験して以来、多くの科学者が関心をもっていました。

フェルミはウラニウムとは性質の違った元素ができるらしいというところまではつきとめましたが、まだそれが何であるかを確認することはできまサんでした。

そのつづきは、ローマ大学で研究がやりにくくなったために、のびのびになっていました。

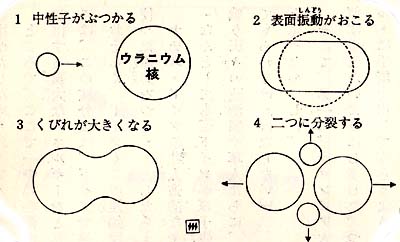

ボーアの話によると、ドイツのベルリンにいるオットー・バーン、フリッツ・シュトラウスマンの二人の科学者が、一九三八年の暮れになって、ウラニウムに中性子を照射することによって、放射性のバリウムがつくられることを確認したというのです。

ところがバリウムの原子核の重さは、ウラニウム原子核の重さの半分ほどしかありません。

|

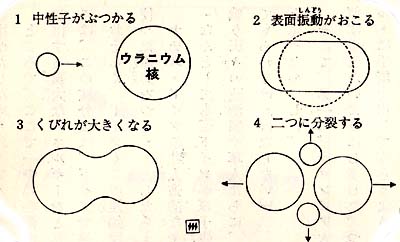

ボーアは原子核の理論から、

| 「中性子が衝突したウラニウム原子核は、二つの同じくらいの大きさの原子核こわかれた(いまでは核分裂とよばれる)と考えられる。そしてこのとき莫大な量のエネルギーが放出されるはずだ。」 |

と予測をたて、旅立つまえにデンマークにいる協力者たちに実験をするように頼んでおいたのでした。

その実験に成功し、ボーアの予測が正しかったことが船に乗っているボーアに電報で知らされたというのです。

この核分裂発見のニュースは、フェルミに大きなショックをあたえました。

彼が九十三番目の元素かもしれないと思っていた複雑な放射能は、実は核分裂のときにつくられる様々な放射能の混合であったのです。

フェルミは核分裂の理論をさらに検討して、

| 「核分裂のさいに、何個かの中性子が放出されているに違いない。」 |

いう結論に達しました。

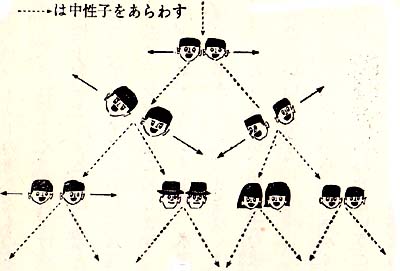

そのとき放出される中性子がさらに核分裂を生んで………というように、ウラニウム核分裂の連鎖反応がおこることは、充分に考えられます。

フェルミを迎えたコロンビア大学で、さっそくサイクロトロンを使って、核分裂の実験を行なったところ、中性子の放出が確かめられ、フェルミの予想が正しかったことがわかりました。

ところで、ここで一つの心配がおこりました。

このような連鎖反応を利用すれば、核分裂のとき放出する莫大なエネルギーを取り出すことができるのではないかということです。

|

ウラニウムの核分裂

核分裂の連鎖反応

|

さらに悪いことには、この核分裂はドイツで発見されたものなのです。

「おそらく、ドイツもこの連鎖反応に気がつくだろう。

そして、もしも彼らがこのエネルギーを使った爆弾をつくったとしたら………」

ナチス・ドイツの非人道的なやりかたを、身をもって知っている科学者たちは、

「何としても、ドイツが原子爆弾をつくることを妨げなければならない。

同時にドイツと戦う国々の政治家や軍人たちに、原子爆弾の可能性について、その恐ろしさについて、よく知ってもらわなければならない。」 |

と思ったのでした。

そこで第一に、コロンビア大学で行なっている核分裂の研究を、一切秘密にして、ドイツ側に漏れないようにしました。

つぎにはアインシュタインに相談をもちかけて、米大統領ルーズベルトに手紙を出してもらうようにしました。

アインシュタインの手紙には、フェルミとレオ・ジラードの研究の結果、ウラニウムが核分裂連鎖反応をおこすことが可能だということが書かれました。

ジラードはハンガリア生まれのユダヤ人で、やはりナチスに追われて逃げてきているのでした。

この手紙は一九三九年八月に発送されました。

ルーズベルト大統領がアインシュタインの手紙を受けるとるまでには二か月もかかってしまいましたが、その間にヨーロッパではドイツとイギリス、フランスの間に戦争が始ってしまいました。

大統領はアインシュタインの手紙の申し出をとりあげて、その年の秋にウラン諮問委員会をもうけ、同時に研究費をあたえて、原子力研究の第一歩をふみだすことにしました。

研究費といってもわずか六千ドルでしたが、こうしてアメリカの原子力研究は、政府の手に渡ってしまいました。

コロンビア大学のフェルミの研究室が、初期の原子力研究の中心となりました。

そのグループには、ハンガリーからきているジラード、カナダからきているジン、アメリカ人のアンダーソンなどがいました。

グループの第一目標は核分裂の連鎖反応を実際に行なって、その性質を試してみることでした。

今の言葉でいえば、原子炉をつくって動かすことです。

フェルミとジラードが考えた連鎖反応の装置は、ジョリオ・キューリーの考えたものとよく似ています。それは

「遅い中性子のほうが、ウラニウムに吸収されやすく、それだけ核分裂をおこしやすい」

という性質を利用することです。

中性子を遅くするには、水とかパラフィンなどのような、水素をふくんだものを使う方法がよく知られています。

しかし水素は、ごくわずかですが中性子を吸収しますから、連鎖反応の中性子の数のバランスをこわします。

ジョリオ・キューリーは、水素のかわりに重水素のはいった重水を考えましたが、フェルミは石墨(せきぼく)を考えました。

石墨は純粋な炭素です。

炭素は水素にくらべれば中性子を遅くする能力は劣りますが、中性子を吸収することがきわめて少ないので、連鎖反応をおこすのには都合がいいのです。

このような理由から、フェルミたちの考えた装置というのは、ウラニウムのかたまりと石墨の煉瓦の組合わせということになりました。

しかし誰も、どのくらいのウラニウムと石墨の煉瓦の山を積みあげたら連鎖反応がおこるのか、全く予想がつきませんでした。

「山」は大きくなればなるほど体積あたりの表面積が少なくなるので、にげだす中性子の数がへり、連鎖反応はおこりやすくなるはずです。

しかしウラニウムや石墨のなかに含まれているわずかな不純物が、中性子を吸収してバランスを崩すおそれがあるので、困るのです。

一九四○年、四一年のコロンビア大学のグループの仕事は、中々フェルミの思うようにはかどりませんでした。

純度の高いウラニウムや石墨を、何トンと手に入れるのは容易なことではありませんでした。

しかしそうこうするうちに、コロンビア大学の研究室に積み上げられたウラニウムと石墨の山は、もう天井にとどきそうになりました。

連鎖反応分本格的な基礎データも集まり、ほぼ明るい見通しがもてるようになってきました。

もう一つ、この頃の重要なことは超ウラン元素――プルトニウムの発見にあります。

一九四〇年の暮れのある日、三年前にローマで別れたままの旧友セダンがフェルミを訪ねてきました。

セダンはその頃、カリフォルニア大学にいたのです。

セダンとフェルミは超ウラン元素の可能性と、理論的に予言できる性質について、くわしく話をしました。

核分裂が発見されてから、ウラニウムの中でも中性子照射で分裂をするのは、質量二三五の原子核で二三八の方は分裂をしないことがわかりました。

二三八は分裂はしないで、超ウラン元素をつくると考えられます。

ところがこうしてできた超ウラン元素は、おそらくウラニウム二三五と同じように、分裂しやすい性質をもっているに違いないと考えられるのです。

フェルミとセダンは相談した結果、さっそくセダンのグループで超ウラン元素の研究を始めることにきめました。

セダンはカリフォルニア大学に帰って、グループの人たちとサイクロトロンを使って、超ウラン元素を製造し分離することに成功しました。

こうして、世界で初めてプルトニウムがつくられたのです。

一九四一年十二月八日、日本海軍が突然ハワイを攻撃し、戦争は地球全体を完全におおいつくしてしまいました。

その二日前、十二月六日にアメリカ政府は原子力研究を、本格的に始める決心をしていました。

原子力研究はグループごとに分けられて、組織的にしかも軍隊式に行なわれることになったのです。

わずか六千ドルだった研究費の枠は広げられ、物資はいくらでも使ってよいという指令が下りました。

連鎖反応の基礎研究は、アメリカ人のコンプトンが指揮をとることになり、これにフェルミなどコロンビア大学のグループが加わりました。

この関係者は全部シカゴに集められ、シカゴ大学のなかに研究所がつくられました。

それは実際は原子炉研究所なのですが、スパイの目をくらますため「冶金研究所」と名づけられました。

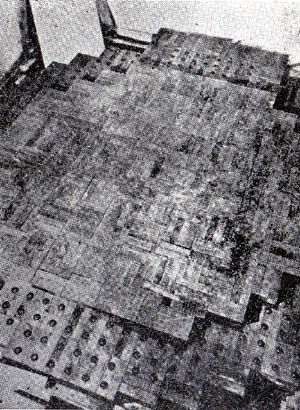

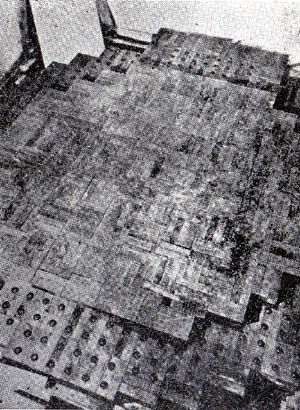

一九四二年の春頃になって、ようやくその第一号原子炉をつくり始めました。

シカゴ大学の競技場西側スタンドの下にある体育館が、その場所に選ばれました。

ところが研究者たちは石墨のレンガを積みあげながら、一体、原子炉はどんな形になるのか、どんな大きさになるのか、誰一人として知っている者はありませんでした。

大体六メートル立方体に積めばよいだろうという大ざっぱな見当のほかには設計図がなかったのです。

少しつくってみては測定して、また少しつくり足す、というようにして進むほかありませんでした。

連鎖反応によって原子炉が安定して動いている状態を「臨界状態」にあるといいます。

この第一号原子炉は、思ったより早めに臨界状態に近づきました。 |

シカゴ大学の第1号原子炉。ウラニウムのかたまりは、

石墨煉瓦の中にうめこまれている。

|

スタートした日から六週間目の一九四二年十二月二日に、原子炉は臨界状態に達しました。

冶金研究所の人々はその朝、全員が体育館に集まって、バルコニーから原子炉に注目していました。

その中でフェルミの命令によって、ゆっくり制御棒がひきぬかれ、炉内の中性子数はドンドンふえて、連鎖反応に入ったことを示しました。

8 原子爆弾 top

原子炉が動き始める数か月前の一九四二年の夏には、原子爆弾製造はアメリカ政府から最優先の扱いを受け、全権が陸軍にわたされていました。

これからのち原子爆弾製造計画は、暗号でマンハッタン計画とよばれ、全体の責任者としてグローブス将軍が指名されました。

原子爆弾の研究は、完全に秘密を守って行なわなければなりません。

ニュー・メキシコの砂漠のなかの人里を全く離れたところに、研究所が建てられました。

それは地名をとって「ロス・アラモス研究所」とよばれ、所長には理論物理学者ロバート・オッペンハイマーが任命されました。

オッペンハイマーはアメリカ生まれで、ハーバード大学をでてからヨーロッパで新しい原子物理学を勉強した人です。

気むずかしい人でしたが、頭がきれる秀才でやり手なことでは有名でした。

オッペンハイマーもナチス・ドイツのユダヤ人殺害に憤慨(ふんがい)していたので、何とかしてドイツよりも先に原子爆弾を成功させようと、一生懸命になっていました。

ロス・アラモス研究所には、アメリカにいる科学者ばかりでなく、イギリスなどヨーロッパの国々から科学者が集まって、研究にあたっていました。

原子炉をつくるのに成功したフェルミも、そこに加わりました。

一九四四年夏になると、原子爆弾製造はほぼ成功の見通しがついてきました。 |

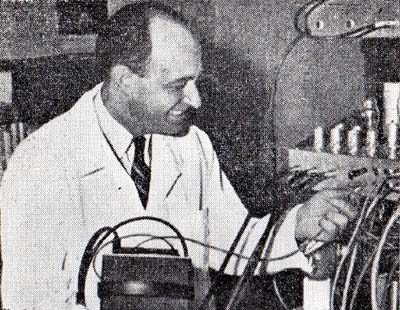

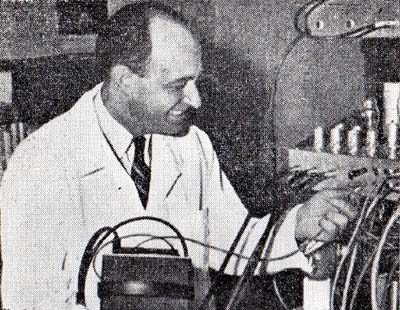

研究中のフェルミ

|

もう一年もたてば、第一号は完成するだろうという予想もたつようになりました。

いよいよ、これをどのようにして戦争に使うかということを、考えなければならない時が近づいてきたわけです。

一九四五年になると、第一号原子爆弾を実際にどう使うかについて、具体的に意見をまとめる委員会がつくられました。

その委員会の相談にあずかる科学者の顧問として、オッペンハイマーやフェルミも参加を求められました。

元々、原子爆弾研究のきっかけとなった、アイシュタインのルーズベルト大統領あての手紙は、それから大勢の科学者が力をあわせて熱心にマンハッタン原爆計画を成功にみちびいたのも、最も大きな動機はナチス・ドイツに原爆の製造で先をこされることを心配したためでした。

しかしドイツの勢いは段々に弱くなり、その心配はもうなくなってきていました。

また日本にも、どうやら勝ち目はなさそうにみえました。

それにもかかわらず軍人や政治家は、ますます原子爆弾をつくることに熱心になっていったのです。

彼らはドイツや日本が勝ってアメリカ側が負けるという心配をしなくなったかわりに、今度は戦争が終わったあとのことを気にしはじめたのでした。

アメリカの政治家や軍人たちの一番大きな関心は、勝ち残った国々、ことにソビエトと将来どのように対抗していくかに集められていきました。

アメリカとソ連の間は勝利が近づくにつれて、急速に冷たくなっていました。

このような空気を反映して、委員会は原子爆弾が完成したら、すぐに日本にそれを投下することにきめて、大統領にその意見を報告しました。

太平洋の戦いでは、アメリカ軍は次々に目本の基地を占領していて、日本が負けるのはもう時間の問題のときでした。

だから日本にたいする原子爆弾投下も、日本の無条件降伏をこれで早めようというだけでなく、世界中にこの新型兵器の偉力を示して、ソビエトに圧力をかけようというものだったのです。

政府の有力者たちは、このような考えから、すでに方針をきめていたのでした。

ですから原子爆弾使用法についての委員会というのも、ただ参考のために、科学者たちの意見を聞いておこうとつくったにすぎなかったのかもしれません。

しかし、この原子爆弾投下問題については科学者たちの間から、様々な意見がだされました。

ことにジェームス・フランクをはじめとするシカゴの冶金研究所の科学者たちは、原子爆弾を無警告に日本に落とすことに、強く反対しました。

そして砂漠か無人島で公開実験をして、その偉力を全世界に示し、日本を降伏させればよいと提案しました。

それにたいして、オッペンハイマーやフェルミたちロス・アラモスの研究所では、シカゴ・グループの意見の意味は一応認めていながら、結局日本への原子爆弾投下に賛成しました。

そればかりか、日本のどの都市の上に、どうやって投下するのが最も破壊力が強いかなどを調べて報告したのです。

このことは日本人である私たちにとってはもちろんのこと、全世界にとっても全く残念な行動であるといわなければなりません。

いよいよ原子爆弾は完成して、第一号は秘密のうちに砂漠で実験されました。

それは一九四五年七月十六日のことで、アラモゴロド砂漠に鉄塔をたてて、その上で爆発させたのです。

それに続いて八月六日に日本の広島、九日に長崎に落とされました。

9 戦後のフェルミ top

一九四五年、八月十五日に日本が降伏して第二次世界大戦は終りました。

これまで力をあわせて原子影沢研究を続けてきた大勢の科学者たちは、ロス・アラモスの砂漠からそれぞれ大学へ帰っていきました。

シカゴ大学では新しく基礎原子核研究所をつくってそこにフェルミを迎えました。

そこでは巨大なサイクロトロンをそなえて中間子の研究を行なう計画でした。

フェルミがその新しい仕事についたのは一九五一年で、彼は五十才になっていました。

原子爆弾の研究にしたがったフェルミの友人の多くは、戦後は原子力の研究にも、また政治問題にも関係しました。

そんな中で、フェルミのように戦争中はあれほど原子ぽ弾の研究を熱心にやっていながら、戦後はほとんどそれから離れてしまった人は少ないと思います。

フェルミ一家がアメリカに逃れてきてまもなく、イタリアは連合軍にたいして戦争を始めました。

アメリカ市民権ももたない(五年以内はあたえられなかった)敵国人フェルミが、安住の地を得るために、そして研究を続けるためには、アメリカにたいして原子爆弾をつくる協力をするということで、忠誠を誓わなければならなかったのかもしれません。 |

晩年のフェルミ夫妻(1953年)

|

またフェルミは、

「知識の進んでいくのを止めようとしても無駄だ。

自然が人類に蓄えておいてくれたものは、それがたとえ不愉快なものでも、人はそれを受けなければいけないのだ。

原子爆弾は、もしアメリカがつくらなくても、誰かがきっと同じ道をたどり、かならず完成しただろう。

そのとき誰の手に原子爆弾があるだろうか?

アメリカ人より、もっと悪魔の手に渡ることもありうるのだ………。」 |

ともいっていますが、戦後のフェルミは原子力や原子爆弾は全く知らないというように、それから離れて中間子の研究に情熱をもやしました。

そして人工中間子について数々の新しい仕事を残して、一九五四年十一月二十八日、彼はがんで死去しました。

五十四才でした。

top

**************************************** |