|

****************************************

HOME 概要 ラザフォード アインシュタイン キューリー一家 仁科芳雄 フェルミ

4 仁科芳雄(にしなよしお)

日本で初めてのサイクロトロンを作り、たくさんの原子物理学者を育て、

戦後の日本の科学を世界の水準に高めた「親方(おやかた)」先生。

1 恵まれた少年時代 top

|

仁科芳雄

(にしなよしお、1890-1951)

|

岡山県の仁科芳雄の生まれた家

|

仁科芳雄(にしなよしお)は一八九〇年(明治二十三)十二月六日に、岡山県浅口郡里庄(さとしょう)村の浜中に生まれました。

お父さんは存正(ありまさ)、お母さんは津弥(つね)といい、芳雄は九人兄弟という子だくさんの八番目に生まれました。

里庄村は今は町になっていますが、その頃は笠岡湾に面した小さな村で、美術館で有名な倉敷市から西に三十キロほどのところにある、大変景色の美しいところです。

里庄町にいくと、今でも仁科芳雄の生まれ育った家が、そのまま残っています。

それは白壁の塀で囲まれ、周りの長家にくらべると、ひときわ立派な屋敷です。

それもそのはずで、これは昔この地方を治めていた代官の屋敷だったのです。

芳雄のおじいさんは名を仁科存本(ありもと)といい、この地方の代官をしていました。

仁科(にしな)家は代々お侍(さむらい)だったのです。

存本(ありもと)は、徳川時代の最後の代官となった人ですが、大名の制度がなくなり、新政府ができた明治維新のむずかしい時期に、名代官として地方をうまく治めた立派な人でした。

お父さんの存正の代になると時代はもう明治で、代官もお侍もなくなりました。

存正はそこで新しい職業として、塩つくりをはじめました。

塩つくりは瀬戸内海沿岸の産業としてその頃、重要なものでした。

当時、塩はとれる量が少なかったので値段も高く、貴重品でした。

この地方は、塩つくりには気候が適していましたから、存正は塩つくりを熱心に研究し、その土地の人々にもひろめ、よい相談相手となって人望を得ていました。

仁科芳雄の育った時代と現在とをそのままくらべるわけにはいきませんが、芳雄の生まれた家庭の状況は、ずいぶん恵まれたものだったということができましょう。

家が豊かで物質的になに一つ苦労がなかったというだけではありません。

両親とも人望が厚くただ村人たちの尊敬を集めていただけでなく、新しい時代をよく理解した自由な考えをもっている人たちだったのです。

その頃といえば、子供はただ頭ごなしに叱りつけるのが、厳しい躾(しつけ)だとする風習が強かったのに、お母さんの津弥という人は、子供は自由にのびのびと育て、その自発性を尊重しなければいけないと考えていたと伝えられています。

たとえば、仁科家で親類の人を招待するとか、家族そろって旅行をするとかいうようなときには、津弥は子供たちに相談させ、決めさせるというやりかたをとっていたのでした。

これは、当時とすれば、全く新しい民主的な方法でした。

芳雄は村の里庄小学校に入学し、そこで尋常科四年と高等科四年をすごしました。

学校では、成績がずばぬけてよかったので、村人たちは、

「仁科のボンボン(坊ちゃん)を見ならえ。」

と、ふたことめには子供たちにいいきかせるのでした。

幼い頃の芳雄は、家では一旦いいだすとあとにはひかない強情さはありましたが、外にたいしては引っ込み思案で、近所の子供たちの群れに入って遊ぶことが、中々できなかったようです。

しかし、小学校に入ってからは、このようなことはへっていって、段々子供たちのリーダー格になっていきました。

気が強く負けぎらいになって、自分の思ったことはへいきで何でもいえる少年になっていきました。

「あいつは生意気だ」と年上の友たちから殴られるようなことがあっても、自分が正しいと思えばたじろがない、強い性格になっていったのです。

このような芳雄の性格には、もちろん親ゆずりの面もあるのでしょうが、それ以上に、両親があたまごなしにおさえつけるようなことをしないで、子供たちのいい分を尊重してやる育て方をとったのが、大きく影響していると思われます。

2 科学者をこころざして top

|

中学時代の仁科芳雄

|

当時の兄弟やいとこ――後列左が芳雄、その右が兄

|

一九〇五年、(明治三十八)、芳雄は十四才で高等小学校を卒業して岡山中学校に入りました。

その頃は今と違って、ほとんどの人が尋常小学校を終えると社会人として働きました。

高等小学校から中学校、さらにその上の学校に進むというのは、ごく恵まれた家庭の子供だけだったのです。

もちろん、そういった上の学校の数も大変少なく、中学校でさえも近くの町や村にはありませんでした。

芳雄も入学した岡山中学にゆくためには、四十キロもの道のりを汽車に乗らなければなりません。

その頃にすれば、里庄村から岡山中学にいくことは、今、東京の大学にいくよりも、もっと大変なことに思われたでしょう。

ここで芳雄は初めて両親のもとを離れて学校の寮に入り、同じ年頃の生徒たちと一緒に暮らすことになりました。

それは日露戦争に勝った年で、その頃の日本といえば軍国的な雰囲気が強く、ことに中学校の寮は、軍隊式の厳しい躾(しつけ)を守っていました。

上級生はちょうど軍隊の上官のように威張っていて、新入生は新兵のように扱われるのです。

上級生にたいしていいわけは一切認められませんので、どんな無理な命令をだされても従わなければならず、何かにつけてしぼられるのです。

もちろん、岡山中学の寮生活も、そうでした。

これまで芳雄は、田舎の代官屋敷でたくさんの女中や召使に囲まれて、何でも世話をしてもらう坊ちゃんでしたし、民主的な両親にのびのびと育てられましたから、この新しい環境にすっかり驚いてしまいました。

それに加えて、中学二年の時にお父さんの存正が病気になって、突然死んでしまいました。

このような波にもまれて、芳雄は段々に社会の真実の姿をみて、自分で物事を判断する力を養っていったのだと思います。

ことにお父さんは、郷土の浜中の発展につくし、多くの人たちから慕われた、よい人柄の立派な生き方をした人でしたから、その平常の教えの影響は大きかったでしょう。

中学生の芳雄にとっては新しい、いささか乱暴な環境の中でも、また日露戦争の終わった後のうわついた社会の空気の中でも、自分を乱すことなく強い意志で勉強を続け、友人たちからは慕(した)われて元気一杯な中学生活を送っていました。

芳雄の中学時代は勉強ばかりでなくスポーツも大好きで、余りボートにこりすぎて肋膜(ろくまく)炎をわずらい、長い療養をしなければならないほどでした。

中学校を優秀な成績で卒業した芳雄は、続けて岡山にある旧制の第六高等学校に入りました。

旧制の高等学校は、いまの高等学校と大学との中間にあたっていて、文科と理科に分かれていました。

芳雄は中学の時から数学が得意でしたし、二番めの兄さんの遠平(えんぺい)が東京で乾燥食品とか防火塗料など、いろいろな発明品の工夫をしていたので、その影響もあって理科に進むことにきめました。

旧制の高等学校というのは、いまの高等学校にはみられない、いろいろな変わった特色をもっていました。

まず数が大変少なく、全国でも数えるほどしかなかったので、希望者のほとんどが、たいした競争もなく大学に入ることができました。

今日のように受験のためとか就職のためとかいう勉強の仕方は、全く必要ありませんでした。

また、もちろん大学に入って専門の学問を勉強するときの基礎になる講義も大切にされましたが、それ以上に生徒が自分たちで勉強し、お互いに議論しあうことが重要視されました。

ですから生徒たちは、よく議論をしました。学問のことばかりでなく、政治のことについても、人生についても………。

生徒たちは全員が寮に入って一緒に生活しましたが、寮の運営はすべて生徙たちの自治にまかされていました。

芳雄は中学の頃からスポーツが大好きでしたが、入学早々、スポーツの万能選手として有名になってしまいました。

なかでもテニスは得意でしたが、サッカーでも水泳でも何でもやり、何でも上手でした。

元々運動神経は発達している方でしたし、頑張り屋でもあったからでしょう。

まもなく運動部の委員に選ばれて、部員の面倒をよくみるようになりました。

運動部ばかりでなく、寮の委員にもなって大活躍をしましたが、この頃すでに、大勢の人をひきいて計画どおりに仕事をしたり、意見を異にする人々と討論をたたかわせて、それをまとめていったりする能力が、充分に備わっていることがうかがえます。

三年の高等学校生活を終えて、一九一五年(大正四)に、芳雄は東京帝国大学工科大学(いまの東京大学工学部)の電気工学科に入学しました。

その頃の日本は、工業を盛んにして、ヨーロッパ諸国に追いつこうと、一生懸命だったので、技術者は花形でどこでもひっぱりだこでした。

特に電気工学は新しい技術のなかでも最先端をいくものでした。

いまでは私たちの生活は、電気なしには一日も暮らせません。

実にたくさんのものが電気を利用しています。

しかしその頃はまだ電気の応用は余り盛んではなく、鉄道も工場も、動力はほとんど石炭をもやす蒸気饑関にたよっていました。

電気を用いたモーターの便利なことが段々わかり初め、水力発電所の大きなものがつくり始められたころでした。

工業の基礎になる工学という学問は、元々日本にはありませんでした。 |

明治のころの東京帝国大学工科大学

|

明治になって外国との交流が始り、その必要性が認められ、外国の真似をして勉強し、輸入されたものです。

ですから明治の初め頃は、工科の大学では外国人の教授を招いて、教えてもらうほかはありませんでした。

その次の段階が、日本である程度勉強した学生がヨーロッパに留学してさらに勉強を重ね、本格的な知識や技術を身につけて日本に帰り、教壇に立ったのでした。

芳雄が入学したころの東京帝国大学の教授たちは、工科ばかりでなく、すべての科学の分野でこのようにして外国で学び、帰国して日本にひろめる役目をしていたのです。

芳雄は東大の電気工学科に入学して初めて、世界最新の工学がどのようなものであるかを知ることができました。

高等学校時代は、どちらかといえばスポーツに熱を入れて、勉強の方はのんびりした生活でしたが、大学に入ってからの芳雄の勉強ぶりは、もちまえの頑張りから、猛烈なものになりました。

芳雄の学力は電気工学科のなかではとびぬけていて、教授たちの注目と期待を集めました。

その頃、電気工学科には鯨井(くじらい)恒太郎、鳳(ほう)秀太郎という二人のすぐれた先生がいました。

鳳秀太郎は発電機やモーター、それらの基礎となる交流理論が専門で、この方面では日本で一番といわれていた学者です。

彼はいろいろな種類のダイナモやモーターの構造を一々細かに教えるよりも、そのような電気機械が動く原理をハッキリ理解させる、つまり基礎をみっちりと教えることの方が重要だと考え、実行していました。

これは当然のことのようですが、新しい機械が次々に輸入されてくるめまぐるしい時代、外国に何とかして追いつこうとあせっていた時代では、学問を基礎から積み上げようとする努力は、いつも片隅におしやられてしまうものです。

芳雄は鳳秀太郎の考え方にひかれて、彼の指導のもとで卒業研究を行ないました。

それは三相交流(三本の電線で電気を送る。工場などで使われる電気)と誘導モーターについての研究でした。

芳雄は一番の成績で大学を卒業し、恩賜(おんし)の銀時計をもらいました。

恩賜の銀時計というのは、一番の成績で卒業する者だけが天皇からもらう時計のことで、大変名誉なことでした。

銀時計をもらった芳雄にはたくさんの就職口があったのに、芳雄はそれらを全部断わってしまいました。

友人たちはみな教師になったり。大会社から招かれたりして就職していきました。

しかし仁科芳雄は単なる電気技術者として、現場で機械と取っ組んでいく気にならなかったのです。

もっと研究を続けていきたかったのです。

もっと元にある原理にまでさかのぼって、研究をしなければならないと思うのでした。

もちろん、家の豊かなせいもあったでしょうが、鳳秀太郎の教えの影響もみのがせないと思います。

3 物理学を選ぶ top

東大の電気工学科を卒業した仁科は、理化学研究所の鯨井研究室に入って、電気工学の研究を続けることになりました。

鯨井研究室の鯨井恒太郎は東大の電気工学科の教授で、無線電信やラジオなどが専門でした。

これは、工学の中でもまだ生まれたばかりの、新しい分野でした。

仁科はここで、電気炉の研究を手がけることになりました。

電気炉もこの頃に使われ始めたばかりの、最新の電気機械でした。

理化学研究所が生まれたのは一九一七年(大正六)で、仁科がそこに就職したのは研究所ができた翌年の、一九一八年のことでした。

工業の基礎になる技術や科学の研究のためには、大学だけでは不充分なので、国の力で経営する大きな研究所がどうしても必要でした。

ドイツには、一八八七年に国立物理工学研究所ができていました。

その他のヨーロッパの国々でも、みな競って大きな研究所をつくり、研究を行なっていました。

日本でも、そのような立派な研究所をもちたいという意見が各方面から強くだされて、やっとできあがったのが理化学研究所でした。

これができるためには、国と大きな会社が費用を出しあいました。

その頃のお金にして二百万円、今のお金になおせば何十億円という大金を、この研究所のためにかけたのです。

ところが、この研究所を充分に活用するだけの、有能な人たちがすぐには見つがらなかったので、ほとんどが東大の教授たちのかけもちでした。

教授たちが大学と理化学研究所の両方に研究室をもち、忙しく働くよりほか方法がなかったのです。

鯨井恒太郎も、その一人でした。

仁科は電気炉の研究を手がけていくうちに、これを本当に理解するためには電気平熱や、そればかりでなく物質そのものの性質を調べる物理学を、勉強しなおさなければならないことに気がつきました。

工学をつきつめていくとその次は物理学です。

原理的な問題を追求していくと、そこにはかならず物理学が立ちはだかっているのです。

こうなるともう、何物をなげうっても物理学を徹底的に勉強しなければいられないのが仁科の性分でした。

仁科は鯨井恒太郎の許しをもらって、同じ理化学研究所のなかにあって物理学研究室の中心人物として活躍している長岡半太郎を訪ねて教えをこいました。

長岡半太郎も、東大教授とかけもっていました。

仁科は理化学研究所での仕事を続ける一方、東大物理学科には大学院の学生として出入りし、長岡半太郎の指導を受けながら物理学についての勉強を始めました。

ある時は年下の学生たちにまじって講義を聞いたり、実験をしたりしながら物理学をすっかり身につけてしまいました。仁科はこうして、一九一八年から一九二一年までをすごしました。 |

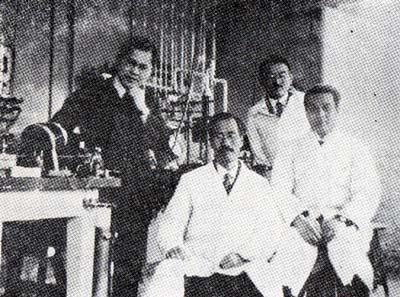

1918年(大正7)ごろの長岡研究室、左端が仁科。

仁科は電気科を卒業したが、科学の原理は物理学であることを知り、

著名な科学者長岡半太郎に、物理学の教えを乞うた。

|

ここで、その頃の日本の物理学、ことにその中における長岡半太郎について、ちょっとのべておかなければなりません。

物理学の分野も電気工学と同じように、明治の初めに外国人教師を頼んで、その人々から学ぶことでスタートしたものです。

この場合も次には外国に留学して学んだものを、日本に帰ってひろめるという順をたどりました。

ですから自分で研究して何か新しい発見をするよりも、外国で研究された物理学をいち早く学んだ人がえらい学者だと評価されていました。

外国で発見されたあとをたどって、それをさらにくわしく研究したり、外国でつくられた理論の応用問題を解いてみたりすることがせいぜいで、それが物理学の研究のすべてであるかのように考えられていました。

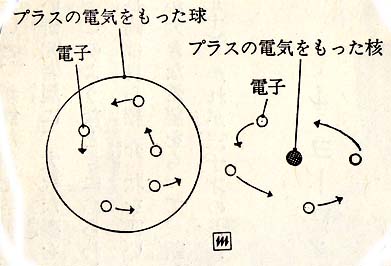

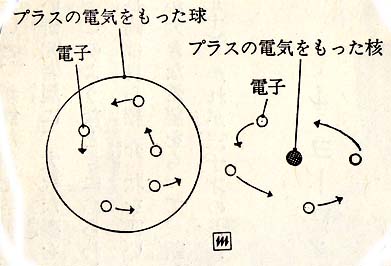

このような状況の中で、一九〇三年に長岡半太郎が原子の構造について新しい説を発表したのは、大変めざましいことといわなければなりません。

その頃、イギリスのJ・J・トムソンらの真空放電の実験から、マイナスの電気をもった粒(つぶ)・電子の存在が確認されたばかりでした。

長岡半太郎の新しい説というのは、

| 「原子は真中にプラスの電気をもった核があり、その周りを電子が回っている太陽系のような構造のものだ。」 |

とのべたものでした。一九〇四年には、トムソンがこれと全く反対の考えをのべています。

| 「プラスの電気をもった球状の物体があって、そのなかに電子が入っている」 |

というのがトムソンの考えた原子なのです。 |

トムソンの考えた原子模型(左)と長岡の考えた原子模型。

|

もちろん、トムソンの考えが誤りであることはのちに明らかになり、長岡の説のほうは現在の原子の考え方と全く同じものだったのです。

しかし残念ながらその頃の日本の国内には、長岡の新説を認める人はおろか耳を傾けて聞いてくれる人さえ、一人もいませんでした。

一九一〇年になってイギリスのラザフォードが、アルファ線の実験をもとにして、長岡の説と全く同じ結論をくだしました。

もし長岡が発表した当時、彼の説が広く世界に認められたか、または長岡が、自説をためす実験を重ねる機会にめぐまれていたならば、「原子の構造の発見」という輝かしい業績は、長岡のものとなったことでしょう。

仁科が長岡研究室に入った一九一八年頃には、ようやく世の中が長岡半太郎の実力を認めるようになり、長岡も思いのままの研究をしようと思えばできたはずですが、残念なことにはその頃にはもう、長岡自身のうちから若々しい活気が失われていたように思われます。

長岡は、外国からの学問の輸入にばかり気をとられている東大の物理学教室からは、日本の物理学のすばらしい発展は望めないと、新鮮な理化学研究所に大きな期待をかけていたのでした。

また、次々に生まれでる若い研究者層に、大きな夢を抱いていたのでした。

このようなときに現れた仁科のひたむきな研究態度は長岡半太郎から高く評価されました。

長岡は自ら紹介状を書いて、仁科をヨーロッパ留学に送りだすように手配してくれました。

仁科が大きな希望をもって新しい物理学の勉強のためにヨーロッパに旅立ったのは、一九二一年(大正十)、彼が三十才の時でした。

4 ヨーロッパ留学 top

仁科がはじめに留学したのは、イギリスのケンブリッジ大学です。

ここにはキャベンディッシュ研究所とよばれる物理学研究所があり、昔から世界の物理学研究の中心の一つと見なされていました。

その当時の所長はラザフォードで、そこには原子の構造、放射線、原子核など、最先端の研究にいそしむ大勢の研究者が集まっていました。

所長のラザフォードについては、第一章でくわしくお話しました。

彼が放射線を用いて原子核の存在を確かめ、原子の内部構造を明らかにしたことは画期的なことでした。

その次に再び放射線を用いて原子核を壊し、元素を人工的に変える実験に成功したこともすばらしい業績です。

これらの実験が、原子核の内部を調べる糸口となったのでした。

実験が成功したのは一九一九年で、仁科がこの研究室にやってくる二年前のことでした。

ですから仁科が留学していたころは、キャベンディッシュ研究所の最も活発な時期で、所員は総動員で新しく発見された研究に熱中していました。

外国からの輸入にばかり追いまわされていた日本の現状とは雰囲気がまるで違うのです。

仁科はすっかり圧倒されてしまいました。

全く遅れている日本からやってきた新米の自分か、全速力で研究しているこのグループの、どこに入ってどんな仕事を受けもったらいいのか、とまどったのも無理はありません。

そんな仁科にラザフォードは、ガイガー計数管の研究をするように手配してくれました。

そのおかげで、仁科は放射線を測定する最新の物理機械の技術を、充分に身につけることかできました

キャペンディッシュ研究所での収穫は、そういう技術的なものばかりではありませんでした。

ラザフォードやラザフォードをしたって集まる世界中の若い科学者たちと直接接し、共に実験し研究できたことはすばらしいことでした。

ここでの生活は、仁科に大きな自信をあたえました。

ラザフォードのもとでの留学を一年で切り上げた仁科はフランスに寄り、続いてドイツを訪れるなどして、ヨーロッパの有名な物理学研究所を回りました。

ドイツではゲッチングン大学にかよって、理論物理学と数学の講義を熱心に聞きました。

そのころのドイツは、第一次世界大戦に敗れたあとで、世の中は大変に乱れていました。

その上インフレがおこって、物の値段は日に日に上がるという状態でした。

ドイツの人々の生活は、苦しく悲惨なものでした。

仁科のようなそこに在留している外国人たちには、ドイツのお金の価値が下がっても直接の影響はありませんでしたが、やはり居心地のよいものではありません。

|

仁科はイギリス、ドイツと回って、コペンハーゲンに行く。

|

仁科が5年間もいたコペンハーゲンのボーアの研究室。

|

講義をひととおり聞き終えると、早々にドイツを去って、デンマークのコペンハーゲンに向いました。

デンマークはドイツと違って、平和なおちついた農業国です。

第一次世界大戦の余波は、ないわけではありませんでしたが、ドイツとはくらべものになりません。

デンマークの主都コペンハーゲンには、理論物理学研究所があって、ニールス・ボーアが中心になって活発な動きを見せていました。

ボーアは仁科がこの研究所を訪れた前年の一九二二年に、三十七才という若さでノーベル賞をもらったほどの、すぐれた物理学者です。

ボーアはイギリスのラザフォード研究室で勉強したのち、母国のデンマークに帰ってコペンハーゲン大学教授となり、理論物理学研究所をつくって所長となったのです。

ラザフォードが発見した原子模型(原子の内部構造)をもとに、これまでに謎とされていた大問題を、見事に解決するという、すばらしい業績をあげました。

また、ボーアの研究によって、量子力学を用いて原子の内部構造を明らかにするという、近代物理学の理論的方法の糸口が見つかったといってよいのではないかと思います。

物体が熱輻射を放出する時に、エネルギーがかたまりとなって出入りしていることを、一九〇〇年にドイツの物理学者ブランクが発見しました。

それまでは、物質には原子という最小の単位があるけれども、熱などのエネルギーにはそのような最小の単位というものがなく、どんな小さな量でも考えることができると思われていました。

それがブランクの発見によって、エネルギーにも最小の単位があることが明らかになったのです。

それは「量子」とよばれました。

この量子の発見は、これまでの物理学、ニュートン力学ではとても考えられないことで、今世紀おこった物理学の、大きな発展の第一歩となりました。

アインシュタインの光量子の研究や、ボーアの原子の内部構造の研究によって、ブランクの量子の考えは確かなものとなりました。

目に見えないきわめて小さな物質−原子や電子などを取り扱うときには、量子の考えはかかせないものとなったのです。

このようにしてできあがった理論を、「量子力学」といいます。

ボーアの研究所では、量子力学を扱う問題に集中して、大勢の人々が努力を積み重ねていました。

量子力学は電子や光子や原子について、これまでの理論ではどうしても説明のつかなかった問題を、次々に解決していきました。

イギリスのラザフォードの研究所では、研究者たちはこれまでにない新しいやりかたで研究をすすめていました。

それは、大勢の人々がすべて対等の立場で、共同で研究を行なう方法です。

コペンハーゲンのボーアのグループも、やはり共同研究の方法をとっていました。

ラザフォードのグループは、実験を中心としていたので、共同といってもどちらかといえば分業の要素が多かったのですが、ボーアの方では理論の研究を中心としていたので、こちらでの共同は、お互いに討論しあうことを意味していました。

一つの問題を一人の研究者がじっと考えこむというようなことになると、どうしても特定の考えにとらわれがちになり、同じことを何回も考えてしまうとか、一旦つまずくと、中々新しい観点から考えなおすことができなくて、考え違いをしたり見おとしを発見することができないなど、無駄な時間を費す場合が多いのです。

グループ討論だと、このような欠点を取り除くことができるので、研究の進み方を一段と早めます。 |

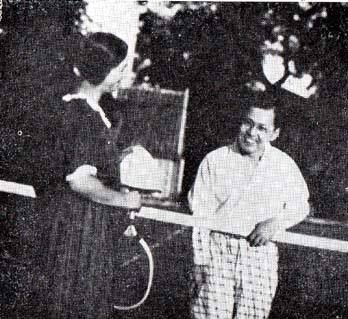

コペンハーゲン時代、テニスを楽しむ仁科。

イギリスでもデンマークでも、グループでの共同研究が行われていた。

|

ボーアの研究所では、このような討論に重きをおき、討論が徹底的に、充分に行なわれるように、いろいろな注意がはらわれていました。

たとえば、学問の討論では、討論する人が大家であるうと、若い大学を出たばかりの研究者であろうと、その意見には同じように耳を傾けなければならないのです。

また研究者の人種がどうであろうと国籍がどこであろうと、そんなことは全く問題にされません。

そんな民主的な運営が、研究所の基本的な性格となっていました。

ですから諸外国から若い研究者がドンドン集まり、いきいきとした雰囲気にみちあふれていました。

この研究所で当時活躍した人のなかからは、ドイツのハイゼンベルク、イギリスのディラック、スイスのパウリなど、何人ものノーベル賞受賞者がでています。

そればかりでなく、現在、世界の原子物理学の大家とあおがれている人々の多くが、この研究所で学んだかその影響を受けています。

仁科はこのような雰囲気のなかで量子力学がつくり上げられ、実際の現象に応用され確かめられていく様子を、じっと見続けていたのです。

そして一九二七年、電子と光量子との衝突の計算をして、量子力学の確かさをさらに証明する立派な業績をあげました。

それはスウェーデンの学者、クラインと共同で行なった研究で、「クライン・仁科の公式」とよばれています。

はるばる遠い日本から無名の一研究員としてやってきて、仁科はここで初めて、居心地のよいあたたかい空気を感じたのではないかと思います。

仁科はボーアを心から尊敬し、したっていました。

コペンハーゲンのこの研究所は、大変気にいりました。

こうして一九二三年から一九二八年までの五年間もの長い月日を、じっくりと腰をすえて原子物理学の研究に取組んだのでした。

5 仁科研究室の誕生 top

仁科が長い外国生活を終えて、八年ぶりに日本に帰ってきたのは、一九二八年(昭和三)もおしつまった、十二月十日のことでした。

彼は三十七才、前年発表した「クライン・仁科の公式」で、世界に名を知られた物理学者となっていました。

仁科の帰国を一番喜んだのは、恩師の長岡半太郎だったろうと思います。

全く、長岡のあとおしがなかったら、理化学研究所の勤め口をそのままにしておいて、七年余りも外国に留学しているなどということはできなかったでしょう。

仁科は日本に帰ると、理化学研究所にもどりました。

それと同時に結婚し新しい家庭をつくって、腰をおちつけて研究生活を始めました。

量子力学はその頃、最新の学問で、日本の物理学界の多くの学者たちにはそれが何であるか、ハッキリわかっていなかったのです。

ことに年配の大先生たちのうちには、理解しようとしないばかりか、反対に量子力学のような新物理学には批判的で、そんなものは信用できないと、目もむけない人々も少なくはなかったのです。

そのようなわけですから、仁科の帰国の最大のおみやげである「クライン・仁科の公式」などは、それがどのように大切なものであるかを理解した人は、ほんの少数でした。

仁科がどこからも大学教授として招かれなかったのは、このような事情によるものです。

長岡半太郎のすすめによって、仁科は一九三〇年(昭和五)、これまでの研究をまとめて理学博士の学位をとりました。

次の年には理化学研究所の主任研究員となり、長岡研究室から独立して、仁科研究室をもつようになりました。

この頃になってようやく日本の国内でも、新物理学にたいする関心が高まってきました。

若い物理学者の間では、量子力学や相対性理論が話題になり始めました。

一九二九年にはコペンハーゲン時代の仁科の親友、量子力学をつくりあげてノーベル賞をもらったハイゼンベルクとディラックが、そろって日本にやってきました。

このようなことが、日本の若い学生や研究者に大きな刺激をあたえました。

ようやく仁科にも、あちこちの大学から声がかかるようになりました。

新物理学の講義をしてくれるように頼まれ、若い研究者たちに直接ふれる機会が多くなりました。

仁科の理想は、デンマークのボーアでした。

若い有能な研究者を集めて、ボーアの研究所のような自由でのびのびとした、共同研究の盛んな研究室をつくりたいというのが頭いでした。

そんななかで特に記(しる)しておきたいのは、一九三一年(昭和六)に仁科が京都大学から招かれて、特別講義にいった時のことです。

その頃の京都大学では、木村正路(まさみち)、荒勝(あらかつ)文策などが次々にヨーロッパから帰ってきて、学生たちに若々しい、強い刺激をあたえていました。

学生たちの間では、量子力学など新物理学にたいする関心が、とても高まっていました。

ですから仁科の特別講義には、教授も若い研究者も学生も大勢集まってきて、熱心に仁科の話を聞きました。 |

ボーア研究室での親友、ハイゼンベルグとディラックが日本にきたとき。

左から仁科、一人おいて大河内理研所長、

ハイゼンベルグ、長岡、ディラック。

仁科の「おやかた」時代、研究室の人たちと遠足にいった。

|

このなかに、当時大学を出たばかりの湯川秀樹と朝永振一郎も加わっていたのです。

湯川と朝永はここで初めて仁科に会い、仁科から直接、新しい物理学について話を聞くことができ、大きな刺激となったのでした。

こうしてすぐれた若い研究者たちは新物理学を自分の専門とすることに決心したのです。

日本の新物理学――素粒子(そりゅうし)の研究にも、ようやく曙(あけぼの)が訪れます。

新しく出発した仁科研究室は、初めは大変小さなものでした。

長岡半太郎の息子の嵯峨根(さがね)遼吉とか、竹内柾(まさ)などがその頃のメンバーでした。

そこでガイガー計数管や、ウィルソンの霧箱(きりばこ)など、測定器をつくる仕事か始められました。

この一九三二〜三年頃は、仁科がコペンハーゲンにいた頃とくらべて、世界の物理学はまた大きく前進していました。

量子力学を用いて原子や分子の構造を解きあかしてゆく問題は、原理的には解決されました。

そして研究の先端は、すでに原子の中心にある小さな原子核や、宇宙線に移っていました。

原子核や素粒子について、新しい発見が次々に行なわれていました。

仁科は研究室のすすむ方向を、原子核・素粒子の研究に定めためです。

そして、京都からまず朝永(ともなが)振一郎を、続いて坂田昌一(しょういち)、小林稔といった、若手の物理学者を招きました。

仕事としては宇宙線や天然放射能の研究を始めるかたわら、X線の研究で当時有名だった西川正治の研究室と協力して、サイクロトロンの建設を始めることになりました。

サイクロトロンというのは強力な原子核破壊装置ですが、このことについてはあとでくわしくのべることにします。

仁科研究室のスタッフが充実してくるにつれて、その研究はますます盛んになりました。

そしてここでは仁科がいつも願っていたように、ボーアの研究所の雰囲気、大勢の若い研究者たちがわけへだてなく、自由に仲良く討論しあいながら、次々に研究をすすめていきました。

日本ではことに、肩書きとか学歴とかが問題にされがちなのですが、ここではそのようなことは一切ありませんでした。

仁科は研究室の人々から「親方(おやかた)」とあだ名され、尊敬と信頼を一身に集め、誰からも親しまれました。

6 中間子の湯川理論 top

理化学研究所の仁科研究室が段々整い、日本の原子核研究のセソターとなろうとしている時、もう一つ同じように誕生しようとしているセンターがありました。

それは大阪大学の物理学教室です。

政府が大阪に新しく帝国大学をつくったのは、一九三一年(昭和六)のことです。

大阪大学は日本でも科学の重要さが段々に認められてきた頃に設立されたので、これまでにつくられた大学にくらべると、理工科の方面に大きな重みがかけられていました。

初代の学長には、長岡半太郎が迎えられました。

物理学の中心には、ヤギ・アンテナでのちに世界的に名を知られた八木秀次が招かれました。

さらに新しい原子物理学のためには、菊池正士があたりました。

菊池は明治時代の有名な数学者、菊池大麓の息子で、理化学研究所における電子の研究では、すばらしい業績をあげて注目されていた新進の物理学者です。

菊池が教授として大阪大学にむかえられ、新しく研究室がスタートしたのは彼が三十二才の時で、仁科研究室がつくられた次の年にあたります。

菊池を中心とする大阪大学のグループと、仁科を中心とする東京の理化学研究所のグループとは、兄弟のようなつきあいをしながら、お互いにある時は力をあわせ、ある時は競争しあうというようにして、日本の原子核物理学を発展させていきました。

仁科の帰国や講演に刺激されて、各地の大学で、新しい量子力学をこころざす学生がうまれてきたことはお話しました。

なかでも京都大学からは、湯川秀樹や朝永振一郎を初めとして、坂田昌二、小林稔、続いて武谷三男など、有能な学生がぞくぞく現れました。

これらの人々は、次々に現れる外国の新しい論文を勉強するばかりでなく、上級生、下級生の区別もなくお互いに討論しあいながら、自分たちの独力で研究をすすめていったのです。

仁科がコペンハーゲンで学んだやりかたを、日本の若い学生たちは自分たちで考え出し、押し進めていったのでした。

このグループの将来性はただちに注目されて、卒業するとすぐに、朝永、坂田、小林の三人は仁科研究室に、湯川は大阪大学の菊池研究室に招かれました。

湯川はすぐに仁科研究室から坂田を呼び戻してむかえ、菊池研究室で新しい理論のグループをつくりました。

そこに、武谷も加わりました。

この頃、量子力学の力をかりての原子の内部構造の研究は原理的にはほとんど解決していました。

その次に物理学者の目は、原子よりはるかに小さい原子核に集められていました。

原子核が崩壊する過程は、放射能の研究が進むにつれて、段々ハッキリしてはきましたが、同時に奇妙な性質も発見されてきたのです。

そして原子よりもまだ四桁も小さい、一兆分の一センチという大きさの原子核には、量子力学もあてはめることができないだろう、新しい理論の発見がなければ、もうこれより一歩も先へ進めない、というような悲観的な雰囲気勺物理学者たちの間に伝わっていました。

この悲観論のもとはコペンハーゲンのボーアでした。

ボーアのようなすぐれた学者がいうのだから本当かもしれないと、人々は思うのでした。

そんなとき一九三二年に、イギリスのチャドウィックが中性子を発見しました。

これまで原子核は陽子と電子とから成り立っているとされていたので、そのためにどうしても理解できないいくつかの問題がありました。

それは新しい説のとおり、原子核は陽子と中性子からできていると考えると、たちまち解決してしまうのです。

この考えは、コペンハーゲンから母国ドイツに戻ったハイゼンベルクが最初に言い出したことになっています。

イタリアのローマ・グループでもその考えを独自で見いだしていますし、日本でも湯川、坂田の二人がやはり独自に考えだしていました。

これは坂田の卒業論文になっているものです。

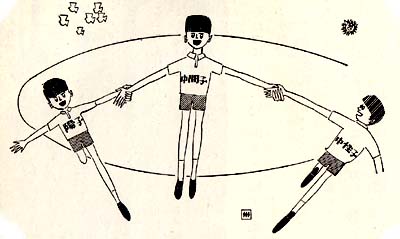

それでは一体、陽子と中性子が集まって、原子核はどのようにして出来上がっているのでしょうか。

中性子は電気をもっていませんから、原子の場合のように電気力が働いているとは考えられません。

陽子と中性子の間に働いて、それらを結びつけて原子核をつくりあげている力を核力といいますが、湯川はこの核力に、量子力学をあてはめて考えてみました。

その結果、どうしても電子と陽子、それと中性子の中間ぐらいの質量の、新しい素粒子が存在していなげればならない、そして核力はそれを仲立ちとして働いていると考えなければならない、という結論に達したのでした。

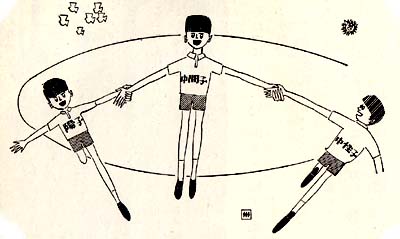

この核力の仲立ちとなる粒子は、質量がちょうど電子と陽子の中間にあると考えられるところから、「中間子」と名づけられました。 |

陽子と中性子のあいだに働いて、

それらを結びつけているのは中間子(核力)だ。

|

湯川はこの新しいアイディアを、一九三四年(昭和九)に、物理学会で発表しました。

しかしこの新理論は日本の国内ではもちろん、世界のどこからもすぐには注目されませんでした。

そんななかで仁科や菊池は、湯川の考えの重大さに気がついていました。

仁科は湯川をはげまし、この理論をさらに発展させるようにすすめました。

そして同時に仁科研究室の実験チームの力で、湯川の予言する新しい粒子を発見しようと、実験を始めました。

未知の粒子の質量は、電子のほぼ二百倍と想定され、竹内柾(まさ)、一宮虎雄の二人が協力して、霧箱で宇宙線の写真をとり、そのなかから問題の粒子を探し出す仕事を始めたのです。

これは成功して一九三七年になって、ついに中間子の写真をとることができました。

この発見は、理化学研究所の仁科研究室の存在を世界に知らせたばかりでなく、大阪の湯川を中心とするグループの研究に、大きな支えをあたえました。

湯川理論を認め、これを押し進めたのは仁科だけではありません。

京都大学の学生グループ坂田、武谷の二人は、ここにこそ、これから進む道があると強く信じました。

中間子理論はこれらの若い人々の協力で、初めの一つの論文から、大きな学問体系にまで育てあげられていきました。

ここで外国では湯川の中間子の説を、どのように受取ったかを見てみましょう。

仁科が常々尊敬しているボーアが、一九三七年(昭和十二)に日本を訪れて、一か月余り滞在し、日本の物理学者たちと討論をして帰りました。

この時ボーアは、量子力学や原子核の問題をはじめ、物理学の中心問題について熱心に話合い、日本の若い学者たちに深い感銘をあたえました。

そのボーアでさえが、湯川の中間子の説明を聞いたときには、

「この若い人は、新粒子を発明することに興味があるのかね。」

と冗談めかしていっただけで、とりあわなかったということです。

ボーアがこのとおりですから、ボーアを指導者とするヨーロッパの物理学者たちも、同じように湯川の理論を無視していました。

彼らはただ漠然(ばくぜん)と、物理学の法則の上で何か大きな変革がおこることを予想し期待していただけで、中間子のような新しい粒子のことなどは考えもつかなかったのです。

外国で湯川理論にすぐ関心を示したのは、理論物理学者ではアメリカのオッペンハイマーだけといってよいでしょう。

オッペンハイマーは、アメリカの宇宙線研究者が霧箱でとっだ写真のなかに、電子でも陽子でもない新粒子が発見されたのを、湯川の主張する中間子ではないかと考えて、論文を書きました。

このアメリカでの発見は、仁科研究室での新粒子の発見とほとんど同時でした。 |

来日したボーア(右)と仁科。

|

そしてそれが、ボーアが日本を去ったすぐあとだったということは、全く皮肉なことでした。

この日・米の新粒子発見のニュースは、世界中の物理学者たちに中間子理論を認めさせる上で、大きな働きをしました。

7 サイクロトロンをつくる top

仁科研究室は、発足の当時から、新しい物理学――原子核や素粒子の研究を目指していました。

初めの頃は、朝永、坂田を中心とする理論のグループと、竹内たちの宇宙線の実験グループの二本立てで研究をすすめていました。

そして前にのべたような、輝かしい業績をおさめたのでした。

しかし仁科は、これからずっと原子核の研究を進めていくためには、どうしてももっと大きな装置、人工原子核破戒装置をもたなければならないと思い、どうやってそれをつくろうかと頭を悩ませていました。

原子核の構造の研究をするためには、原子核そのものを壊してみなければなりません。

原子核を人工の力で壊すことに初めて成功したのはイギリスのラザフォードで、一九一九年のことでした。

それは天然のアルファ放射線を、原子核に衝突させたのでした。

そののちの原子核研究の大きな発見をみると、いつでも天然の放射線が用いられていました。

一九三二年の中性子発見もそうでした。

もし天然の放射線と同じか、またはそれ以上の高いエネルギーの粒子を人工でつくりだせば、放射線を用いなくても原子核を壊すことができます。

そのためには精度の高い真空、高い電圧、大きな力の電磁石などが必要です。

これらのどの一つをとっても、当時の日本の技術で絶対無理だというものではありませんでしたが、かなりむずかしいものでした。

最高の技術の組合わせが必要なのです。

人工原子核破壊装置は高いエネルギー、いいかえれば速度のものすごく速い粒子をつくるので、別名を「加速器」ともいいます。

この加速器の設計についてはいろいろな考えがだされていました。

一番早く成功をおさめたのはイギリスのコッククロフト、ウィルトンの二人の組でしたが、加速器の研究が最も盛んなのはアメリカでした。

なかでもアメリカの西部カリフォルニアにあるローレンスの研究所は、加速器の研究では最もめざましい活躍ぶりを見せていました。

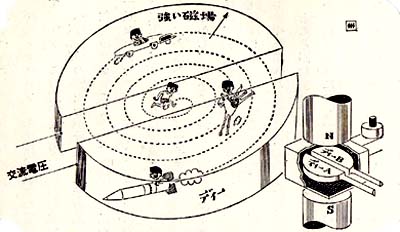

ローレンスは一九〇三年に、サイクロトロンとよばれる加速器を考案し、試作に成功していました。

その上、さらに大型のサイクロトロンをつくろうと、その建設を初めていたのです。

仁科は一九二八年、ヨーロッパから日本へ帰る途中、アメリカに寄ってローレンスのサイクロトロンを見て、これこそが次の時代の原子核研究の一番重要な武器だと考えました。

それ以来、サイクロトロン建設の夢は、仁科の頭をはなれませんでした。研究室がやっと軌道に乗出したのをみた仁科は、サイクロトロン建設の話をもちだしました。

しかしこれは大変なことです。

第一にこれまでの研究とは桁違いに大きな研究費がいります。第二に大勢の人々の協力、大きな会社の援助がいります。 |

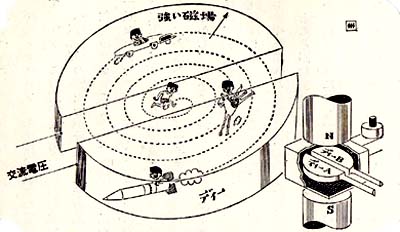

サイクロトロンの原理。ディー(粒子)を電磁石の極のあいだに入れて、

交流電圧をかけると、粒子は円運動をしながらだんだん速くなる。

|

仁科は熱心にいろいろな分野の人たちを説きふせて理解を求め、寄付を集め、とうとう一九三五年(昭和十)に、「仁科研究室にサイクロトロンをおく計画」を実現させるスタートをきることができました。

サイクロトロンの本体は大きな電磁石です。この磁石の極の間に真空にした箱をおきます。

粒子はこの箱のなかを磁石の力で円軌道をえがきながら、グルグルと回ります。

さらにそこへ高周波の電圧をかけて、粒子の速度を段々にましてやるのです。

仁科のプランによると電磁石は二十三トンもの重さが必要でした。

真空にする箱の直径は、六十五センチです。

日本ではこんなに大きな電磁石は簡単に手に入れられないし、真空も高周波電圧もこのように大規模のものをつくるというのは、初めての経験でした。

それよりなにより仁科以外の人は、サイクロトロンの実物を見たことさえないという具合です。

しかしついに仁科研究室ではサイクロトロンをつくりあげました。一九三七年(昭和十二)四月には試運転に成功しました。みな、大変な喜びようです。

これでいよいよ原子核の実験を始めることができます。

原子核の研究ばかりでなく、人工放射性物質をドンドンつくって、生物や医学への応用の道も開けてくるでしょう。

ところが仁科はそんなに喜んでいる人たちに、

| 「これは試みにつくったにすぎないのだから、こんなもので満足していたのではいけない。私たちは立派にサイクロトロンをつくれる技術をもっていることがわかったのだから、今度はもっとずっと大型のサイクロトロンをつくろう。」 |

と言い出して、皆をびっくりさせました。

せっかく機械つくりが一段落して、これからいよいよ研究にとりかかろうと思って張切っていただけに、皆はがっかりしてしまいました。

しかし仁科にとっては、初めから大サイクロトロンをつくることが願いで、これはあくまでも試みだったのです。

新しく計画された大サイクロトロンは、電磁石が二百トンというものすごく大きなものです。

このために、アメリカのローレンスにたのんで、特別良質な鉄材を輸入しました。

そして一九三八年(昭和十三)には、理化学研究所のなかに、巨大な電磁石がそなえつけられました。

今度は真空箱も、直径が一・五メートルもあり高周波電圧にしても、ラジオの放送局なみの出力が必要です。

このような特別のものはどこの会社でもつくってはくれないので、研究室の人たちは、自分でつくらなければなりませんでした。 |

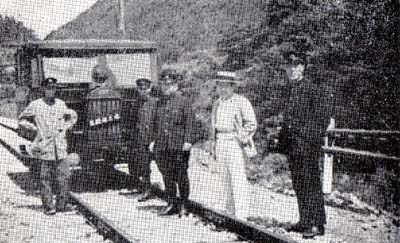

1937年、サイクロトロンを皇后陛下に説明する仁科。

1937年、宇宙線計を置くために北海道を訪れた仁科(右から二人目)。

その頃日本各地に仁科型宇宙線計をおいて、宇宙線の研究をしていた。

|

仁科が工科を出ていたことは、思いがけないところで大いに役立ったわけで

小サイクロトロンをつくったときの、何倍、何十倍の苦労を重ねて、どうにか組みたててはみたものの、試運転の結果は思わしくありませんでした。

そこで仁科は、研究員をアメリカのローレンスのところへ派遣し、ローレンスはどうやっているのか、くわしく教えてもらうように手配しました。

その結果アメリカでは、仁科研究室が小サイクロトロンをつくったときの方法でなく、その後の新しい技術を取入れ、いろいろと工夫改良をしていることがわかりました。

小サイクロトロンを、そのまま大型化したのでは駄目だったのです。

こうして、日本の大サイクロトロンも改良され、完成も近づいたかに見えました。

ところがこの頃、世界は大戦争直前の不安な空気につつまれていました。

一九三七年(昭和十二)日本は隣の中国に戦争をしかけていて、それがもう四年も長引いていました。

その上さらに、アメリカとイギリスを相手にする大戦争の準備が進められていました。

すでに一九三九年には、ヨーロッパで戦争が始っていました。

8 原子爆弾研究に乗出す top

第二次世界大戦では、日本はドイツ、イタリアと手を組んで、アメリカ、イギリス、中国、ソ連など、世界の強国を相手にして戦いました。

日本はアジアのなかからアメリカやイギリスなど西洋の勢力を追い出して、東洋人だけで共栄圈をつくろうという宣伝文を掲げていたので、初めの頃はアジア諸国からもいくらかの支持がありました。

しかし日本の中国にたいするやりかたを見ると、中国のことなど少しも考えていないで、自分の主張だけを押付けようとするので、中国からばかりでなく世界中から嫌われるようになりました。

日本のなかで少数の人々は、中国との戦争でさえムチャなのに、それも片付けないで世界を相手に大戦争を始めるなど、自殺をするようなものだと心を痛めていました。

しかし、このような心配をしゃべったり書いたりすると、戦争の邪魔になる、日本が負けてもいいのかといわれて、調べられたり膂察につかまえられたりするのです。

学者のなかではそのような目に会ったり、大学教授を辞めさせられたりした人がたくさんいました。

一九四一年(昭和十六)十二月八日の明けがた、日本の海軍はハワイにあるアメリカの軍港と軍艦に不意撃ちをかけて、第二次世界大戦が始りました。

理化学研究所では、国をあげてのこの非常時に、どういう態度で立ちむかったらいいかと話合いを重ねました。

仁科は、

「戦争になって、外国との通信は全く途絶えてしまった。もう、外国の論文も手にはいらない。

いつまで続くかわからない今度の戦争は、我々にとっても大変なことだ。

しかし、学者としての我々にとって最も重要なことといったら、戦争が終わったときに学問の上で日本が外国におとっているかどうかということだろう。

もし、学問の上で及びもつかないほどに遅れてしまったとしたら、まことに残念だ。

我々は大いに学問をやらなければならない。」 |

と、静かにいうのでした。

仁科のこの発言をせめる声も、いくつか聞かれました。

その時、理化学研究所の所長であった大河内正敏は、

| 「日本軍の勝利は、日本の科学や技術がもたらす場合もたくさんあるはずだ。」 |

といい、大阪大学の菊池は、

「今は学問がどうこういっている時ではない。負けたら学問も何もなくなってしまう。

軍事研究をドンドンやって、戦争に協力しなければならない。」 |

とのべました。

政府や軍の考えかたは菊池と大体同じで、学者や技術者にも戦争への協力を強制していました。

外国の事情をよく知っている仁科は、今度の戦争は軍人の勇気だけにたよっていたのでは駄目だ、むしろ軍人のパックにある国の工業力や資源の優劣が問題なのだと思っていました。

日本の科学や工業の実力が、アメリカやイギリスとくらべて、到底かなわないことを知って心配しました。

初めは、アメリカは不意を疲れたのでたじろぎ、日本軍がいかにも強そうに見えましたが、これからジリジリと実力を発揮してくることはわかっています。

戦争が始って一年とたたないうちに、仁科が心配していたように、日本軍の進軍は食い止められ、アメリカ軍の勢力が増してきました。

政府や軍は、アメリカの科学や技術が戦力の底力となっていることに、ようやく気がついてきたのです。

各方面の科学者や技術者が、軍事研究に動員されました。

科学者や技術者ばかりでなく、学生は兵隊にかりだされ、中学生までが工場で兵器をつくらされていたのです。

戦争がひどくなるにつれて、物資はドンドン少なくなり、品物を手に入れるためには大変な苦労をしなければなりませんでした。

衣料や食料はもとより、電力や実験に必要な材料もとぼしくなりました。

電力や実験に使う材料を軍がおさえていて、軍の命令がないと何一つ使えなくなったので、仁科は政府や軍の有力者たちと親しくしなければなりませんでした。

仁科には、大サイクロトロン完成という大きな夢があったのです。

研究室をもちこたえていくためには、軍の力を借りなくては、たちゆかないのです。

一九四三年(昭和十八)になって、ついに仁科は研究室の人たちと相談のすえ、原子爆弾の研究を始めることを軍に申し出たのです。

この年、ようやく例の大サイクロトロンは完成し、試運転を始めるまでにこぎつけました。

日本の原子爆弾研究は、暗号で陸軍の「二号研究」と名づけられました。

すでに戦争のはじまるまえ、ウラニウムの核分裂が発見されたというニュースは、日本にも届いていました。

またその後、スパイによる情報で、アメリカは東海岸地方に科学者を集めて、何か大がかりな研究をやっているらしいとも伝わっていました。

それなのに日本では、軍の有力者が科学者を集めて原子爆弾のことを訊ねた時、仁科を除いた人たちは、そんなものは夢物語で実際にできるはずはないというのでした。

そこで、仁科が頼りにされることになったのです。

サイクロトロンでさえ中々つくれなかったのに、原子爆弾のような大きな仕事が、その当時の日本の状態でもできると仁科は考えたのでしょうか。

仁科はアメリカだったらそれをつくれるかもしれないと考えたのでしょう。

それにしても本当に原子爆弾がつくれるものかどうか、知ってみたかったのでしょう。

それより何より、何でもいいから軍事研究に協力しなければならない雰囲気が、当時世の中にあふれていたのでした。

実際には天然のウラニウムから連鎖反応をおこす「ウラニウム二三五」を取り出す研究が、すこしばかり始められただけで終わってしまいました。

アメリカの空襲がひどくなり、研究どころではなくなってしまったからです。

その上、一九四五年(昭和二十)四月十四日の空襲で、理化学研究所は焼けてしまいました。

サイクロトロンの建物だけは運よく焼け残りましたが、仁科の研究室も家も焼けてしまったのです。

この年の八月六日の夕方、一人の陸軍将校がやってきて、仁科をつれだしました。

仁科は飛行機に乗せられて広島を見にいかされたのです。

アメリカ軍は放送を通じて、広島に落としたのは原子爆弾であることを発表し、日本の政府と軍に降伏するようにいってきました。

軍はアメリカの放送が本当であるかどうか、仁科に調べてもらいたいと思ったのです。

八月九日にはつづいて同じような強力な爆弾が長崎に落とされたことを報じました。

広島にいった仁科から研究室に、石や焼け瓦などが届けられました。

さっそく調べてみると、どれも放射能をもっています。

もはや落とされたのは、原子爆弾であることに間違いありません。 |

空襲で焼けるまえの仁科研究室、理化学研究所の29号館。

メチャメチャに壊された広島。

|

9 中間子討論会 top

|

1965年、京都で行なわれた中間子論30周年記念、国際会議。前列中央が湯川、中列左から4人目が武谷、5人目が坂田。

|

仁科研究室では一九三七年小サイクロトロンが完成すると、息つくひまもなく大サイクロトロン建設にいどみ、それがまだ力を発揮しないうちに戦争が始ってしまいました。

仁科の労力のほとんどは、サイクロトロン完成のために費されました。

研究費を集めたり、必要な材斜を確保したり、その上軍事研究に協力したりで、物理学の研究に使う時間はますます減るばかりでした。

しかし研究の方では仁科を乗り越える研究者たちが育ってきていました。

それは理論物理学のグループです。

湯川秀樹の中間子理論の研究は、湯川を初め、坂田昌一、武谷三男、小林稔などのほかに数名の若い学生が協力して、すばらしい勢いで進んでいました。

しだいに外国の学者たちの注目も集めて、ヨーロッパやアメリカでも中間子を研究する学者の数はふえていきましたが、世界的にみても、中間子に関する重要な研究は、日本のグループの一人占めといったところでした。

「中間子の不安定性」「中性中間子の存在とその性質」など、日本は次々と新しい論文を発表していました。

仁科研究室での理論の中心は朝永振一郎でした。

朝永はその頃日本とドイツは仲がよかったので、交換研究員としてハイゼンベルグの研究室に派遣されたのですが、ヨーロッパに戦争が始ったので、一九三九年(昭和十四)帰国してきました。

その朝永や関西から理化学研究所に移ってきた武谷が中心になって、新しく理論物理学の研究グループをつくろう、という話がもちあがりました。

このグループと湯川を中心とする関西のダループが一緒になり、そこへ他の大学の人々も加わって、全国的な研究グループが生まれたのです。

それは「中間子討論会」と名づけられました。

中間子討論会は、国をあげての戦争という困難をも乗り越えて研究を続け、数々の業績をあげました。

そのうちのいくつかをここに書いておきましょう。

アインシュタインのところでのべたように、相対性理論と量子力学はどちらも、それまでは絶対誤りがないと信じられていたニュートン力学が成りたたない世界の物理法則となっています。

相対性理論は光の速度と同じくらいに速い運動にたいして、量子力学の方は原子とか原子核などのような、ごく小さな世界にたいして威力を発揮します。

ところで、この利用法をあわせたような、「相対論的量子力学」とでもいうような法則をつくりだすことができるかどうか、――これは大問題です。

素粒子に量子力学をあてはめて計算するとき、答えが無限大となって出てこないのですが、これは相対性理論と量子力学との間の矛盾からくるのではないだろうか。

この二つの間の矛盾を解決できれば、素粒子の研究の基本的な難題は、ほとんど解けるのではないか――というのが湯川の考えでした。

これにたいして「超多時間理論」という新しい理論形式を考えだして、その矛盾をなくしたのが朝永振一郎です。

また計算上の無限大は、かりに「C中間子場」を考えれば避けられるということを考え出したのは坂田昌一でした。

このような仕事を基礎にして、さらに朝永は超多時間理論を用いると、計算上の無限大は質量などに繰り込めることを明らかにしました。

このようにして朝永がのちに、ノーベル賞をもらうことになった「繰り込み理論」が誕生したのです。

それは戦後まもない頃でした。

中間子の方はどうでしょう。

仁科研究室やそのほかの研究所で宇宙線中間子の実験がすすみ、その性質が明らかになってくると、それはどうやら湯川理論で計算されたものといちじるしく違っているということが発見されました。

宇宙線中間子は湯川理論で予想された値にくらべると、寿命が二桁くらい長いのです。

また物質をつらぬく力も実測値は予想より三桁ほども大きいのです。

湯川は中間子論そのものに根本的な欠陥があるのではないかと疑っていました。

湯川は素粒子の大きさが理論のなかにチャンと取入れられていないのは問題だとかねがね思っていました。

これにたいして朝永は、中間子の方程式の数学的な解きかたが悪いのだと考え、新しい計算の方法を工夫しました。

また坂田は宇宙線中間子と湯川理論の中間子とは、別のものでなければならないと考え、「二中間子理論」をつくりだしました。

イタリアとイギリスでは戦後すぐに行なった宇宙線研究で、二種類の中間子をつかまえました。

これで湯川理論と坂田の二中間子仮説とが、同時に証明されてしまいました。

そのすぐあとの一九四九年に、湯川理論にノーベル賞が授けられたのです。

中間子討論会のメンバーの、世界に誇れる輝かしい業績はまだほかにもありますが、戦争という悪条件をよく乗り越えて、これほどの仕事を成し遂げたものです。

戦争が終わったとき、学問のうえで負けていたというようなことがないようにと仁科は常々いっていたのですが、日本の中間子討論会のメンバーは、立派に学者としての責任をはたしていたのでした。

それには、中間子討論会の活動が、政府や軍など外から邪魔をされないように仁科がかばっていたおかげも、もちろんあります。

また、中間子討論会は、仁科が希望していたように自由な民主的な雰囲気で運営され、それぞれの人が思う存分実力を発揮することができました。

その上、このグループは幅ひろく、哲学にいたるまで、熱心に討論を行なっていました。

物理学の基礎となる哲学については武谷三男によるところが多かったのです。

こうして日本に根をおろした物理学が、初めて育って立派な仕事を成し遂げていったのでした。

10 株式会社社長となって top

戦争に敗れたとき、科学者のなかでも軍事研究に熱をあげていた人たちはひどくがっかりしたでしょうが、

「これからが充分に仕事のできる、自由な世の中になる」と、喜びを感じた人も少なくありません。

戦争は軍人や政治家ばかりでなく、国民全部を巻込んでしまい、重苦しく生活を圧迫していました。

特に戦争を憎む考えの人たちには圧力が大きく、中間子討論会の武谷三男は、戦争に反対した疑いで、二度も警察に閉じ込められました。

仁科研究室は空襲で丸焼けになりましたが、幸いにも、虎の子のサイクロトロンだけは焼け残りました。

敗戦の混乱の荒れ果てた世の中でしたが、このサイクロトロンさえあればと研究員たちは大きな希望をもっていたのでした。

一九四五年十一月のある日、アメリカ占領軍の将校たちが仁科研究室に大勢やってきて、サイクロトロンを調べはじめました。

そして一旦引上げた将校たちは、その日の夕方、今度は兵隊たちをたくさん連れてきて、見張りを続けました。

それよりまえ、仁科はアメリカ軍から、

「原子爆弾の研究は一切禁止せよ。」

という指令は受けていました。

もちろん「政争も終ってしまった今、仁科研究室で原子爆弾の研究をするはずがありません。

「何事がおこるのだろう。」

仁科は不安な気持ちでいく日かを過ごしました。

それからまもなく、アメリカの大型ブルドーザーが門を壊して理化学研究所に入ってきて、サイクロトロンを壊しにかかりました。

十年もかかってつくりあげた苦心の結晶を壊されてはたまりません。

仁科は外務省や占領軍を訪れ、有力者に面会を求め、

「どうか、サイクロトロンを壊すことはやめてほしい。」

と熱心に説得しました。 |

大サイクロトロンの加速箱。

空襲からは生残ったが終戦後、進駐軍に破壊された。

|

「これは原子爆弾をつくるための道具ではありません。」

と仁科がいくら説明してもむだでした。

その頃のアメリカ軍の命令は絶対でした。もう、あきらめるほかはないのかもしれません。

「サイクロトロンは世界にも数少ない貴重なものです。

これを壊すことをアメリカの科学者たちはどういっているのですか。」

「アメリカの科学者はアメリカ軍と同じ意見だ。」

仁科はがっかりしてしまいました。

サイクロトロンをつくるときにいろいろと教えてくれたり、材料を送るなど援助してくれたアメリカの科学者たち――彼らにはわかってもらえると信じていたのでした。

その科学者たちがそういうのでは仕方がありません。仁科はスゴスゴと帰りました。

アメリカ兵は五日五晩かかってサイクロトロンをメチャメチャに壊し、東京湾に運んで海の底に沈めてしまいました。

それがおそろしい原爆製造の機械ででもあるかのように――。

あとになってこの事件は、アメリカ軍が独断でやったことで、科学者の賛成を得たなど、全く嘘だとわかりました。

それどころかオークリッジの原子力研究所の科学者たちは、このことでアメリカ陸軍に抗議をしたほどです。

これを聞いた仁科はがっかりして、寝こんでしまいました。

仁科研究室をおそった嵐は、それだけではすみませんでした。

理化学研究所はたくさんの子会社をもっていましたが、アメリカ占領軍はこうした親会社と子会社のつながりをバラバラにたち切ってしまおうとしました。

元々この研究所は国と民間のお金をあわせて資金とし、それをもとにして研究をしていたので、研究結果をすぐ役立てるために子会社つくり、その子会社の儲けでさらに研究をすすめるという仕組になっていました。

もし、アメリカの政策によって子会社との縁を断ち切られなくても、おそらく戦後の理化学研究所は成り立っていかなかったでしょう。

子会社のほとんどが戦争で壊され、つぶれてしまったも同然でしたし、理化学研究所自身も、戦争中に無理をした借金がたくさんたまっていました。

一九四八年、ついにこれまでの理化学研究所とその子会社は解散させられ、新しく株式会社「科学研究所」として出発することになりました。

そして社長には、仁科が指名されました。

仁科にとってはサイクロトロンを初め、原子核研究を立直すことだけでも大変な仕事なのに、今度は新しくできた会社、科学研究所全体の運営――今後の方針から所員の生活問題までの、一切の面倒がかかってきます。

仁科はいまや、株式会社の社長なのですから。

科学研究所は今となっては自分の儲けで自分の研究費をつくりだしていかなければならないのです。

仁科は研究は産業に近い応用方面にしぼっていくつもりでした。

そして、戦後の日本はひどく荒れ果てているので、ここから立直るためにも、科学の力を直接、産業に生かせるようにしなければいけないと思いました。

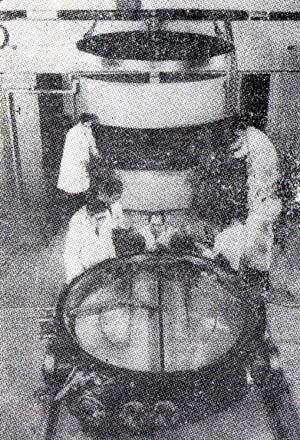

このようにして始められたのが、ペニシリンの製造計画です。

しかし、これまで宇宙線や原子核の研究にうちこんできた研究者たちは、仁科の考えには反対でした。

そして好きな学問をやめるくらいなら、何も株式会社になった科学研究所にいることはないと、多くの人が大学などに職をかえ、研究室を去っていきました。

このような苦しみを重ねながら、残った人たちは仁科を中心によいペニシリンをつくり、科学研究所は危機をのがれることができました。 |

ペニシリン工場の仁科。

|

こうした社長業の傍ら、もちろん仁科の力は科学の再建のためにも費されました。

一九四八年に日本学術会議が生まれ、選挙された科学者の代表にちが、日本の科学の再建と取組むことになったわけですが、仁科は選ばれて会員となり、さらに自然科学を代表する副会長になりました。こうして、いっときも落着いていられない、多忙な毎日が続きました。

このような中で、仁科にとって最も嬉しかったのは、一九四九年に、湯川秀樹がノーベル物理学賞をもらったときでしょう。

その頃、湯川はアメリカのコロンビア大学に沿かれていましたが、アメリカを訪れた仁科は、二十年前の青年湯川の顔を思い浮べながら、心からのお祝いの言葉を贈りました。

一九五〇年の暮れ、仁科の六十才の誕生日には、お祝いの会を開こうと、友人、弟子たちは前から楽しみに準備をしていました。ところが肝心の仁科はそのひと月ほど前から、体の調子の悪いのを感じていました。

疲れたり食欲がなかったり気分が悪いという程度でしたが、この頃すでに、仁科の肝臓はガンにおかされていたのでした。 |

戦後はじめてアメリカから送られてきたアイトソープを手にして

|

それから一九五一年一月十日になくなるまで、わずか二か月しかなかったのです。

講和条約ができて、日本の原子力研究を禁止した占領軍の命令がとけるとすぐさま、原子力の研究を無条件にドンドン始めたらよいと考える政治家や科学者も少なくありませんでした。

しかし、一方では戦争を反省し、原子爆弾を心配する人々もたくさんいました。

一九五〇年、学術会議での熱心な討論のすえ、日本の原子力は平和目的だけにかぎり、原子爆弾など戦争に役立たせる研究は一切行なわないという固い約束のもとに、原子力の研究をスタートすることになりました。

仁科がなくなって、二、三年の間に、日本の原子力の研究は新しい発足をするようになったのです。

このようにして、茨城県東海村の原子力研究所やその他の研究所がつくられて研究が始められました。

「仁科先生が生きておられれば………。」

とたくさんの人々は考えました。

仁科が生きていたならば、平和目的の原子力研究の背骨(せぼね)になって活躍したことでしょう。

本当に残念なことです。 top

****************************************

|