|

****************************************

Index 中世まで ルネッサンス 近世 大戦後 特別読物

Ⅰ 中世までの医学

一章

お祈りより栄養で病気を治す 《ギリシアの医学》 ヒポクラテス

top

|

医学の神アスクレピウスをまつる神殿(復元図)

|

1 お祈りで病気を治そう

ギリシアのアスクレピウスの神殿には、あとからあとからと病人がやってきた。

アスクレピウスは、ギリシアの医学の神である。

この神をまつった神殿は、ギリシアのあちらこちらに建てられていた。

運んでこられた病人は、いったん神殿のちかくの旅館にとまって、身をきよめ、順番をまって神殿に運ばれる。

すると、神につかえる憎がやってきて、おごそかに神にお祈りの言葉をのべる。

お祈りがおわると病人は神殿の中で眠った。

夢の中に神があらわれて病気の治瘠土を教えてくれることになっていた。

しかし、古代ギリシアでは、お祈りだけがただひとつの治療法だったのではない。医者もいたのである。

アスクレピアーデンとよばれる医者の団体があった。

アスクレピアーデンは、元々はアスクレピウスの子孫だといわれ、父から子へと代々医術をついだ。

アスクレピアーデンの子は、小さいころから医学の勉強をした。

動物を解剖したり、薬を調合したり、手術のやり方をならったりした。

こうした勉強ののち、「誓いの言葉」をのべて医者になった。

「神医、アポローアスクレピウス……に誓う。私は医術を仲間の者のほかは教えません。

真心をもって病人のために努力します。だれにたのまれても毒薬はわたしません。

病人の私生活は、ほかの人には話しません……。」

特別の技術のいるぼうこうの手術や目や歯についてだけ治療する医者もいた。

傷をなおす普通の外科医はたくさんいた。

2 病人をよく調べたヒポクラテス top

アスクレピウス神殿のあったクニードスの対岸のコス島にヒポクラテスという人がいた。

生まれたのは紀元前四六〇年頃で、父は神殿アスクレピアーデンの一人であった。

ヒポクラテスは、神殿に集ってくる病人たちをみているうちに考えた。

「病気がなかったり、そうでなかったりするのは、神さまとは関係がないのだ。

病気の原因は、悪魔なんかのしわざではなくて、病人の住んでいる土地の気候や食物などの関係でおこるのではないだろうか。

神殿にきて病気が治るのは、病人の体から悪魔がでていくからではなくて、身のまわりを清潔にしてここでゆっくり休んで、病人向けのものを食べることができたからではないか。

悪魔や神のせにいにしないで、いちどありのままをみてみょう。」

暖かい地方の人間は、体力は弱く、赤痢、下痢、熱病、てんかん、流産などが多かった。

また、寒い地方の人間は、体力は強いが、肺病や眼病が多かった。

寿命は、暖かい地方より寒い地方のほうが長いようであった。

体の具合が悪いという者がいると、まず充分にその人を観察した。 |

医学の祖といわれるヒポクラテス

(紀元前46O~357ころ)

|

顔色はどうか、顔つぎはどうか、目つき、舌の色は、爪や毛の具合は、皮膚のようすは、姿勢は、むくみはでないか……。

それだけではない。病人にさわって調べた。

胸に手をあてて熱を調べ、胸に耳をあてて音の具合を調べ、おなかに手をあてて固いか軟らかいか、おなかの具合を調べた。

背中をおしてみた。また、呼吸は早いか遅いか、脈拍は早いか遅いかも調べた。

まだまだそれだけではない。病人の汗、たん、小使、鼻汁、涙、それに大便にいたるまで、色を調べ匂いをかいでみた。

さらに、ヒポクラテては、病人にたずねもした。年はいくつか。どこがどんな具合に痛むか。

よく眠れるか。どんな病気をしたことがあるか。

どんなところに住み、どんなものを食べているか。

そしてその声のぐあいを聞いた。ヒポクラテスは、これをカードに記録した。

そしてこれらを頭の中で整理して、正常な体の状態とどのようにちがっているかを考えてみた。

つぎの日に、病人を見るときには、病人のようすがどうかわったかを調べ、丹念にカードに記録した。

第一日め、声はよくききとれない。

第二日め、からだがあつい。ぶるぶるふるえている。

第三日め、くびと胸の両、かわが赤くふくれあかった。呼吸がはやい。食物をのみこめない。

第五日め、死んだ。

これはジフテリアらしい。ヒポクラテスのかいたこういうカードが、何枚も残っている。

ではヒポクラテスは、病人をただ見て記録しただけたのか。

そうではない。治療もした。どんな治療だったのか。

病人を安静にするようにしたり、食物を変えたり、下剤をあたえたりした。

このように、新しい治療法をといたヒポクラテスは、生命や病気について、つぎのように考えていた。

自然界は、火、空気、土、水の四つの元素からできており、つぎのような性質をもっている。

火は乾いており、熱をもっている

空気は湿っていて、熱をもっている

土は乾いており、冷たい

水は湿っており、冷たい |

そして人体には、この四つの元素にあたる四つの液体、つまり血液、粘液、黄色い胆汁、黒い胆汁がふくまれている。

この四つの液体が体の中で、正しい割合に混じりあっておれば健康であり、その割合がくずれると病気になる。

治療の理屈も、これをもとに考えられた。

3 ヒポクラテスの治療法 top

たとえば、いまなまの麦をたべ、水をのんで生活していた人が、病気になったとする。

この場合は、食物に熱の元素が不足し、体内の血液や粘液が少なくなって、四つの間の釣合がやぶれて病気になったのである。

この病気を治すためには、なまの麦のかわりによく煮た麦をたべ、水のかわりにお湯をのんで、体を暖めることが必要である、と考えたのであった。

「人間には、元々病気をなおす力がそなかっている。医者はその力を助けてやればいいのだ。」

ヒポクラテスはこう考えた。

だから病人の食事や静養を第一に考え、薬(三百種類ほどの記録がある)は、あまり使おうとしなかった。

ふだんの健康や、病気を予防することが大切だと考えたからだ。これは立派な考えであった。

急性の病気にも同じような手当てをした。

この頃は急病人には、どんな治療をしてよいのかわからず、オロオロしているうちに飢死にしてしまうということが多かったのをヒポクラテスは、大麦をせんじた汁とか、ブドウ酒とか蜂蜜のような消化のよいものを食べさせて元気づけ、多くの人を救うことができた。

熱でよわった体には、食事と運動にもっとも注意し、あらい治療はいけないとといた。

こんにちのわたしたもの時代の医学からみれば、幼稚な技術であり、まちがった点もいくつかみうけられる。しかし、ヒポクラテスは、人体を解剖したわけでもなかったし、顕微鏡も体温計もなかった時代である。

こうした時代に、迷信をうちやぶり、新しい学説をうちたてたことは、すばらしいことであった。

ヒポクラテスの考えや治療法は、ギリシア時代のもっとも進んだ医学となり、彼の弟子たちによって、「ヒポクラテス全集」としてまとめられた。

彼はまた、立派な人格のもちぬしでもあった。

その頃の呪い師が金もうけのために、いいかげんな治療をしているのをみかけると、彼ははげしく怒り、病気治療には深い人間愛と奉仕の精神が必要なことをといた。

また、研究に熱心であった彼は、わからないことはどこまでも調べあげ、自分の目でみて、自分の手で確かめなければ、承知できないという性格だったといわれている。

彼の観察は、こんにちでもおどろくほどするどく総合的であり、また彼の治療についての考え方は正しかった。

ヒポクラテスが、医学の祖と言われるのは、このためである。

しかしヒポクラテスの考え方が、いかに正しくとも、それだけのことでは救える病人も、まだ充分にはすくえない。

だから、お呪いやお祈りに頼る人々はなくならなかったのだ。

したがって、病気が長びいたりすると、いっそう迷信やお呪いにすがって、かれこれとやってみる人々が多かった。

この時代にくらべれば、こんにちの日本の医学は、ずいぷんと進歩している。

それにもかかわらず、「迷信やお呪いにすがって病気を治そうとする人」がまだずいぶん多いのはなぜだ

ろうか。

二章 体の内部をしらべねば 《人体の構造》

ガレノス、ベザリウス top

1 ローマの名医ガレノス

病気をなおす医学が、本当に科学としてたよりになるには、病気の原因がはっきりわかる必要があった。

それにはまず第一に、人間の体の仕組がわからたければならなかった。

人間の体の仕組については、大昔から何人かの人が熱心に研究した。

いまではそれらは、書かれた本の大部分がなくなってしまっていて、どんなものであったかわからないが、充分な研究ではなかったと思われる。

ところが、そういう研究をあつめて調べなおし、自分でも解剖してくわしい研究をおこない「人体の仕組」について本を書いた最初の人は、ローマ人のガレノス(一三一~二〇一)であった。 彼は人体の仕組についての研究が、医学の基礎だと考えていた。

人体の仕組が充分にわからなければ、病気の診断や治療も正確にはできないと考えていた。 ガレノスはたくさんの動物を解剖して、その結果をくわしく書いた。 もっとも大切なことは、生きた動物をつかって実験し、体の働きをあきらかにしたことである。

筋肉の働きもわかったし、血管は血液が流れる通り道であること、血液には動脈血と静脈血とがあることもわかった。

生きた豚の神経を切断し、切る場所によって動かなくなる場所が違うことを実験して、それそれの筋肉を動かす神経も調べた。 |

ローマの名医として知られている

ガレノス

|

それからというもの、長い間にわたって、ガレノスの本が教科書として使われた。

当時としてはすぐれたもので、筋肉や健(けん)、神経や生殖器のことまでのっていた。

また、血液や心臓や肺の働きの説明もあった。

学者をはじめ、当時の人々はおどろき、ほめそやし、ガレノスを医学の神さま扱いにした。

後世の学者は、解剖の研究をするとき、自分の手にはメスをもたず、ガレノスの本をもった。

学者は頭を働かせるもので、手を働かせるのは「いやしい職人」のすることだ、といって床屋にやらせた時代のことである。

解剖がすすむにつれて、自分はときどきガレノスの本のさし絵をぼうでさして、そのあたりの文章を大声で読みあげた。

さし絵と実物がちがっている場合は、「解剖のしかたが悪い」といっておこった。

なかには、「ガレノスの時代から、人間の体のつくりがかわったのだ」という学者もいた。

だから医学はすすまなかった。

2 ガレノスは絶対に正しいか? top

ガレノスの本には、間違いもまた多かった。それはむりもないことである。

ことに彼の時代には、神さまや王さまの命令で、人間の体を解剖することができなかったので、ガレノスは犬や豚や猿などを解剖して、それをもとにして人体の構造をおしはかった。

豚と人間ではだいぶちがいがある。

図には豚の内臓が書いてあったが、この図をみた人は人間のだと思いこんだので間違いがおこった。

たとえガレノスかどんなにえらかったとしでも、ガレノスだけが絶対の権威で、それ以外の研究はありえなしという考えがみなぎっているようでは、科学が育つはずはない。

科学は事実について研究しなければならないものなのだから。

ガレノスが死んで千五百年ぐらいたった十八世紀ごろになると、さすがにそんな考えがだんだん影をひそめてきた。

3 「人体を解剖するなんて」 top

人体の仕組についての正しい研究をうちたてるためには、人体そのものを解剖しなければならない。

もちろん、死体の解剖である。

しかし、キリスト教では、死体を切りきざんではならぬと教えていた。

というのは、「人間は、いちど死んでも『たましい』がまいもどってきて、また生きかえることがあるから。」というのだ。

科学とキリスト教との対立には、根本的なものがあった。

その頃のキリスト教では、人間はすべて罪に汚れていて、神さまの前でひざまずいておわびすることによってだけすくわれることになっていた。

だから、「神さまがつくってくれた」人間の体の仕組を、人間が調べてみょうなどということは、とんでもないおそろしいことであって、そんなことをすることができるのは、悪魔だけだと信じられていた。

だから、こっそり解剖の研究をやっていた学者は、人に知られると悪魔だといって迫害され、なかには教会に見つかって、十字架にかけられて焼き殺された人さえあった。

その頃の教会は、王さまと手をくんで、人民ににらみをきかせていたから、教会のいうとおりにしないと、ひどい刑判をうけた。

うっかり反抗することもできなかった。 だから死体の解剖はめったにすることはできず、ごくまれに行われるだけであった。

というのは、解剖に成功したとしても、調べたことを印刷してみんなに知らせることも、わかりにくいところを確かめることもできなかった。

これでは、人体の研究などすすむはずがない。 |

ダ・ピンチ(1452~1519)の人体解剖図

|

それでも、十四世紀から十六世紀にかけては、だんだんと人体解剖をする学者がふえてきた。

それは人間の、正しいことを知りたいという欲望は、どんなことをしても、おさえきることはできないということもある

が、一方では、ヨーロッパの社会全体にまきおこった、ルネッサンスの影響が大きかった。

ルネッサンスの波が高まるにつれて、人間を尊重し科学を尊重する考えが、学者や芸術家をはじめ、人々の心の中にふかまっていった。

人間の美しさを表現しようと大胆な筆をふるっていた芸術家の中には、そのためには人間の体の仕組を正しく知るうと考える人もでてきた。

イタリアの有名な画家のレオナルド・ダ・ビンチ(一四五二~一五一九)も、精密な人体解剖の研究をした。

ガレノスの絶対的権威に正面から反伉した人は、ベルギーの医者、アソドレアス・ベザリウス(一五一四~一五六四)であった。

4 ガレノスにも間違いはある! top

ベサリウスは、一五一四年ベルギーのブリュッセルに生まれた。

子供の頃から解剖がすきで、鼠、モグラ、犬、猫のような小さな動物を自分で解剖した。

十八歳のとき、医学をこころざしてパリにいった。

その頃、パリは医学の中心といわれていた。

彼はそこで大医学者として評判の高かった、シルビウス教授のもとで学んだ。

シルビウスは、ガレノスの医学を信じていた。

学生に講義をするときには、ガレノスの本に書いてある内容をくわしく説明した。

ベサリウスは、教授のそういうやり方に不満であった。

「ガレノス以外のものについて、なぜ説明してくれないのだ。おそらく教授自身知らないのだろう。」

教授は学生の前で犬を解剖し、ガレノスの本を読んだ。

本とうまく一致しないときは、「犬が悪いのだ」と学生に教えた。

「犬じゃ、しかたがない。人間の体を知るには人間を解剖しなければ。」

と、ベサリウスは友だちに語った。友だちはふるえあがって恐れた。

教会に知れたら、大変なことになるだろうと思ったのである。 |

ベサリウス(1514~1564)は科学的な方法で人体解剖をおこなった。

|

「貴族たちの野望を達成するために、罪のない生きた人間を大砲でふきとばし、剣や斧で首をはね、槍てつき殺すことは認められても、学問の進歩のために死人を解剖することがゆるされないとは、一体どういうことなのか?」

5 処刑場から死体をもちだす top

ベサリウスはパリをはなれて、ルーベンに帰った。

夜になると、処刑場にいき、死刑になった罪人の死体をこっそりもちかえって解剖した。

パリにいたころ、シルビウス教授も認めざるをえなかったほど、ベサリウスの解剖の技術はすぐれていた。

夢中になって死体を派剖し、そこでみいだしたことをノートに記録した。

ベサリウスは、何人もの死体をひそかに解剖した。

そして、ガレノスの正しかったところ、まちがっているところ、ガレノスが何も書いてないところも調べて絵にかいた。 |

ベサリウスの初版本のとびら絵(左)と内臓の図(右)

|

ところが、死人を解剖していることが、いつか人々に知れ、それが教会にもつたわっていった。

うっかりしていると、教会の教えに反抗する危険人物としてとらえられ、火あぶりの刑にされるかもしれなかった。

ベサリウスは、それまでの研究を記録したノートを身につけ、南へと逃れていった。

南へ、そこにはイタリアの自由の地があった。

そこはルネッサンスの波を最初におこしたところだけに、ほかの国にくらべれば、はるかに学問や芸術が大切にされていた。

ベサリウスは解剖学の深い知識を認められて、二十三歳でパドバ大学の教授になることができた。

はじめのうちは、彼はガレノスの解剖学を講義した。

しかし、やがて彼ははっきりとガレノスから手をきって、自分の研究だけに頼るようになった。

彼は自分の手で解剖し、解剖しながら人体の構造を説明した。

ベサリウスはパドバ大学での講義の中で、ガレノスの間違いを、二百ちかく指摘したといわれている。

しかし、パドバでさえも、千五百年の間信じられていたガレノスよりも、自分の研究のほうが正しいといいきるのには、その頃としては大変な冒険であった。

友人たちは、ベサリウスの身を心配して、彼の研究を本にして出版することをやめさせようとした。

けれども、ベサリウスの信念はかわらなかった。

自分の目で確かめた事実を、人々の前に発表したいという考えはかたかったのである。

それに一方では、だれかほかの人間に、同じ研究を先に発表されたくないという気持も強かった。

6 いよいよ出版 top

ペザリウスは、ステファンという友人の画家にたのんで、自分のスケッチをさらに正確なさし絵にかいてもらった。

このさし絵は正確さについてばかりでなく、芸術的にもたいしたできばえで、こんにちでも貴重なものとされている。

こうしてベザリケスの研究は、一九四三年、「人体の構造について」という題で出版された。

いよいよ出版されると、はたしてあらしのような攻撃がまきおこった。

教会の攻撃はもちろん一番大きかった。

聖書によれば、人体には「霊の座」があるはずなのに、ベサリウスの本にはそれが書かれていないといっておごった。

神さまが最初にアダムという男をつくり、その肋骨を引きぬいてイブという女をつくった。

これが人間の祖先であるから、男は女より肋骨が一本少ないはずなのに、ベサリウスの本では男も女も肋骨の数が同じになっている、と非難した。

ベサリウスにたいする迫害は強く、彼はヨーロッパのあちこちをうつり住んだ。

年とってからも教会の迫害が強くて憂鬱病にとりつかれ、エルサレムに旅行してギリシアの小さな島で一人さびしく死んだ。

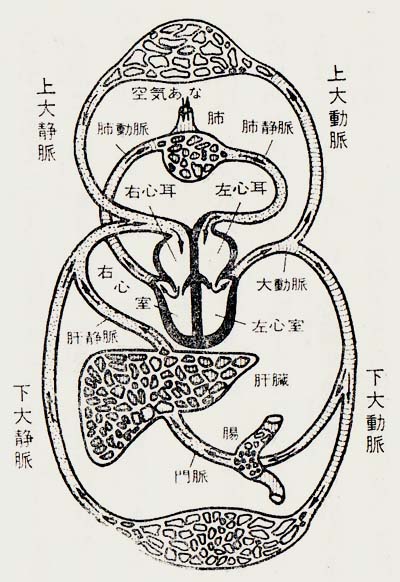

ベサリウスの「人体の構造について」は、骨格、筋肉、に隕管、神経、内臓、心臓、脳および感覚器官を取り扱っている。

それは正確ではあったが、それそれの構造もあるがままに書きしるしたもので、それらの器官が人間の生活にどのような関係があるのか、その働きはどうなのかというようなことや、ほかの動物とくらべてどのような特徴があるのか、などということは考えられていなかった。

そのようなことから、ベサリウスにも間違いはあった。 |

ベサリウスの人体解剖図

|

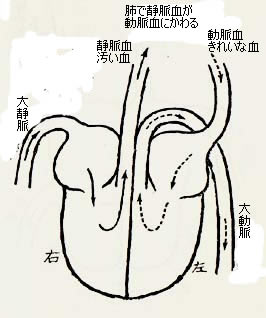

特に重要なのは、心臓の働きについてである。

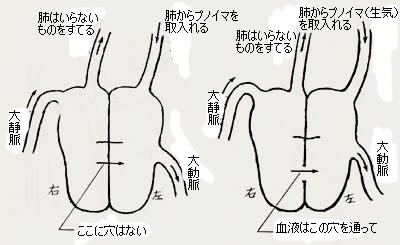

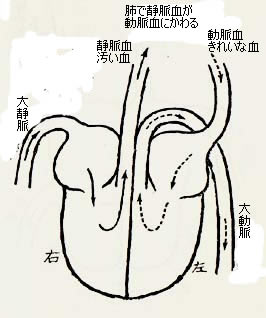

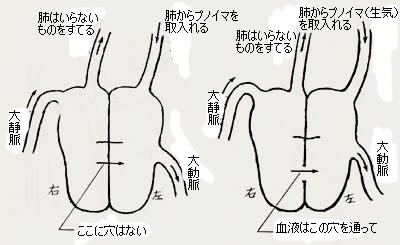

ガレノスは、心臓の働きについてつぎのように説明した。(A図)

血液は大静脈から心臓の右側にはいり、そこで血液のなかの「いらないもの」を肺におくってすてる。

「いるもの」は心臓の左右をへだてている壁の小さい孔をとおって左側におくられる。

一方、肺からは空気中のプノイマ(生気=生命の源となる、ある不思議なわけのわからないもの)が心臓の左側におくられ、ここで血液にまじり、全身におくられる、というのである。

ベサリウスの研究は、心臓のつくりをあるがままにみることであった。

だから、ガレノスのいうように、心臓の左右をへだてる壁に小さい孔があるという間違いを、正すことはできた。 |

ベサリウスの説(B図) ガレノスの説(A図)

|

しかし、死人の心臓、つまり動かない心臓の、観察だけでは、心臓の働きについて正しい答をたすことはできなかった。

ベサリウスも血液は心臓の右側から左側に、穴のあいてない壁を通してうつるのだとガレノスの説をそのまま考えていた。

おまけに、この理屈にあわないことができるのは、「神さまのありがたいお恵みである。」といった。(B図)

心臓の働きについての正しい研究は、それから八十年ぐらいあとになって、イギリスの学者、ウイリアム・ハーベー(一五七八~一六五七)によってなしとげられる。

それはともかくとしてガレノスの権威にくっせず、自分の観察の結米のみを主張した態度と、内容の正確さとは、一五四三年を近代医学の誕生の年とみるのにふさわしい理由をあたえている。

一五四三年という年は、ちょうどポーランドのコペルニクスが、アリストテレスの権威と教会の迫害にくっせず、地球は太陽のまわりをまわっていると主張した「天体の回転について」(地動説)を出版した年である。

ガリレオ・ガリレイが、この地動説をひろめるために教会の迫害とたたかったことは有名であるが、それもハーベーの仕事と同じころであったし、ガリレイもハーベーも、かってベザリウスが活躍したパドバ大学で研究した。

|

実際のしくみ

|

三章 心臓からでた血液はどこへいく

《血液循環》 ハーベー top

1 商人になれなかったハーベー

ウイリアム・ハーベーは今から四百年ほど前、一五七八年に、イギリス南部のフォークストンという小さな町に生まれた。

お父さんは実業家で、七人あった息子たちは、ハーベーをのぞいて、やはり、貿易の商人になったといわれている。

ところが長男のハーベーだけは、商売にはさっぱり関心がなく、しずかな部屋にとじこもって、ものを考えることがすきで、外にでても、人とまじわるよりは、自分を相手にすることがすきだ、というような性格だった。

お父さんもハーベーの性質をみぬいて、商売をつがせるより、好きな道をえらばせようと思った。

そのうち彼は、医者になるうと思うようになった。

彼は、大きな夢をいだいて、ケンブリッジのガイウス大学に入学した。

しかし勉強する内容も教え方も古くさく、探究心にもえているハーベーにとっては、がっかりすることばかりであった。

当時のイギリスの学校で教えられていた医学は、昔の人が書いた本をそのまま教えるだけで、「実験によって研究する」というようなことはほとんどなされていなかった。 |

血液循環のしくみを発見した

ハーベー(1578~1657)

|

2 科学の進んだ国イタリアヘ top

そこで、ハーベーは、世界をみわたした。

「イタリアにいって勉強しよう!」

この頃、世界で一番科学がすすんでいる、といわれていたのは、イタリアのパドバだった。

イギリスの大学で、ギリシア語やラテン語を勉強したのも、ハーベーはパドバ大学に留学したのである。

五十年ほどまえ(一五三七年~一五四四年頃)には、ベサリウスが、この大学で解剖学の教授をしていた。

(ガリレイ(一五六四~一六四二)も、一五九二年からこの大学で十八年間学生たちに教えていたといわれ、ハーベーが学んだときには、まだ先生をしていたことになる。)

ハーベーが勉強しようとした医学や生物学は、この大学では科学的なやり方を尊重し、人体を解剖して調べ、そこから新しい知識をひきだすという伝統があって、次々とえらい学者をうんできた。

ハーベーが先生にえらんだのは、ファブリチウスだった。

ファブリチウスは、静脈(体の各部分から心臓へ血液をはこぶ血管)に弁がついてしることを発見した有名な学者である。

ハーベーはこの先生のもとで、自由な学生生活を楽しんだ。

3 自分の目でみて自分の手で確かめる学問 top

しかし、ハーベーが、イタリアで学んだ一番大切なことは

「自分の目でみて、自分の手で確かめなければ自然についての、本当の刧識はえられない。

自然を調べる一番すぐれた方法は、実際にものにあたって、その仕組を考え実験することである。」

「測定できるものは測定し、測定できないものは測定できるようにする。」(ガリレイ)という、新しい時代の学問の方法を身につけたことだった。

そうした雰囲気の中で、ついにハーベーは、

「私も、一生かかって、心臓など血管系の研究をやろう。」と決心するにいたった。

パドバ大学を卒業したハーベーは、一六〇三年にイギリスにかえり、ロンドンのセント・バーソロミュー病院の主任医となった。

病人の診察をするかたから、解剖学の研究をつづけた。

なかでも、彼の興味をそそったのは、「心臓の働き」だった。

「心臓の働き」について、当時、多くの医者や学者の間では、ガレノス(二二~二〇一)の説が普通とされていた。

ガレノスの本には、

「心臓と血管は、かわるがわる拡がったり縮んだりする。

心臓が拡がるとすきまができて、血液がその中にすいこまれる。

血管が拡がると、血液は心臓を出て血管にすいこまれる。

いわば、潮の満ち干のように、血液は心臓と血管の間を往復するのだ。」

ということが書いてあった。

ガレノスの考え方は、こんにちの考えからすると大変間違っているが、当時もこれで血液循環を充分に説明できたわけではない。

すでにごく少数の学者が、はっきりとした事実をあげて、疑問をなげかけていたのだ。

ところが、当時のほとんどすべての人々は、

「あのえらいガレノス先生が書いたことだから、間違っているはずがない。」

といって、ガレノスの考えをうのみにしていた。

「人間や動物を解剖し、自分の目で、そのなりたちや働きを調べる」などということは、ろくにやりもしなかった。

4 まず解剖してみよう top

こういうありさまは、イタリアで科学的な態度と方法を学んできたハーベーにとって、我慢のできないことであった。

彼は考えた。

「私は自分で調べて、ガレノスの考えが本当に正しいものかどうか、ひとつ確かめてみよう。」

まず最初に彼は、人間の死体を解剖してみたが、死体では、心臓がとまっているので、その働きがよくわからない。

そこで、犬や豚を生きたまま解剖することにした。

心臓の搏動(心臓が縮んだり、拡がったりする動き)はよくみえた。搏動は心房から心室へつたわる。

しかし、それは、あっというまにとおりすぎてしまう。

ハーベーは、この搏動か、血液が運動するとき、どんな役割をはたしているか知りたかった。

しかしこんなに早くては、とても確かめることなどできない。ハーベーは困ってしまった。

「もっと、ゆっくり搏動がつたわる動物はないだろうか。」

ハーベーは、いろんな動物について覬察した。

人間、犬、豚、羊、兎、ハツカ鼠、ニワトリ、ガチョウ、白鳥、鳩、シギ、小鳥、蛇、トカゲ、亀、蛙、イモリ、ウナギ、小魚、牡蠣、イガイ、カタツムリ、ミミズ、蟹、ザリ蟹、蜜蜂、キバチ、クマ蜂、蝿、シラミ、毛虫、ヒドラ、珊瑚、カイメンなど。

このように、いろんな動物について調べているうちに、蛇が一番都合がよいと考えるようになった。

「蛇の体が細長いから、その中にはいっている心臓も長いはずだ。」

「心臓が長ければ、心房の先で搏動がはじまってから、心室につたわり、その端っこで消えてゆくまでの時間も長くかかるはずだ。

したがってその伝わり方を、目で追いかけるのも、やりやすかろう。」

実際にそうだった。そのうえ、蛇や蛙や魚類は、人間や豚や犬や鳥類にくらべて体温が低く、そのため心臓の動きもあまり活発でなく、ますます心臓の観察には、もってこいの材料だった。

5 心臓から流れだす血液はどこへいく top

ハーベーは、このよにうまい材料をみつけたので、喜びいさんで心臓の研究をすすめていった。

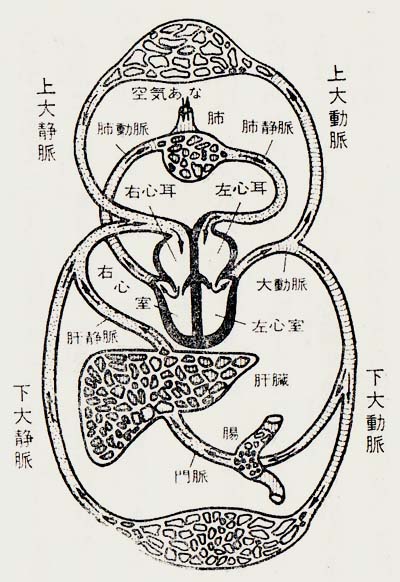

こうして心房がちぢむと、その中の血液は心室にうつり、つぎに心室が縮んで血液を動脈におしだすようすを観察することができた。

すると、どうだろう。血液は、静脈→心房→心室→動脈、という、ひとつの方向にだげ動いてゆくではないか。

潮の満ち干のように、血液が心臓と動脈の間を往復するという、昔の考えは、間違っていることがはっきりした。

「血液は動脈から心臓に戻ることはできないのではないか、そうだとすると、心臓から動脈に入った血液は、どこにゆくのだろうか。」

そこでハーベーは、心臓から動脈へ流れる血液の量を計算してみた。

心室が拡がった時の体積から、縮んだ時の体積をひき、これに三十分あたりの搏動数をかけあわせれば、三十分間に、どれだけの血液が心臓から出るか計算できる。

ハーベーの計算によれば、三十分間で、少なくとも、約十キログラムの血液が、動脈に流れでているはずである。

(こんにちの正確な測定によれば、人間がしずかに休んでいるときで、約三十キログラムだといわれている)。

かりに人間の体重を六十キログラムとすると、この量は、体重の六分の一にあたる。

これだけたくさんの血液が、わずかの時間で、動脈の終点てつかかれてしまうということは、到底考えられない。

しかも、このようなことが行われているとすると、静脈から心臓に、三十分間で十キログラムの血液を送り込んでいると考えなければ、計算があわない。

それほどたくさんの血液を、そんな短い時間の間に、一体、どうやってつくることができるのだろうか。

いくら食物をいっばいたべても、もちろんまにあわないであろう。 そうすると、心臓から流れ出た血液は、動脈からどこかで静脈にうつり、静脈から心臓に戻ってくると考えないかぎり、説明のしようがなくなってしまう。

|

ハーベーの血液循環図

|

そうでなければ、動脈は、たちまちきれ、静脈はからっぽになってしまうからだ。

しかし、さすがのハーベーも、血液が循環しているところを自分の目で確かめることはできなかった。

心臓から出たばかりのときの動脈は、ゴムホースのように太いのだが、先へゆくにしたがってだんだん細くなり、ついには肉眼で確かめることができなくなってしまうからである。

それでは、静脈はどうかというと、これもまた肉眼で確かめることはできなかった。

はじめは蜘蛛の糸のように細いものが、ちょうど小さな小川が集って大きな川になるように、だんだんと太くなる。

このような事実について、こういう考えもあった。

「動脈は畑にひかれた小川と同じだ。この小川をたどっていけば、しまいにはその小川はなくなってしまう。

なぜなら、水は畑の土のなかにしみこんでしまうからだ。」

「静脈だって同じだ。川のはじまりは、こけや岩のすきまからしたたりおちる水ではないか。

ミゾなどありはしない。」

そこでハーベーは考えた。

「動脈と静脈が、本当につながっているうどううを調べるには、動脈に水をそそいでみればわかることだ。」

「静脈から、そっくりその水がでてくれば、動脈と静脈は、本当につながっていることになる。」

ハーベーは、絞首刑で死んだ罪人の肺を使ってこの実験をやってみた。

肺は、ゴム風船のような形をしていて、その上を血管が、血ばしった目のように走っている。

ちょっと見ただけでは、それがつながっているものやら、別々のものなのやら、さっぱりわからない。

ハーベーは、まず肺動脈に水をそそいだ。するとどうだろう。

くだの中の血液は、きれいに洗いながされて、血ばしった赤い色は、たちまち透明になった。

と同時に肺静脈からは水がしたたりはじめた。

「やっぱりつながっている。」 と、彼は感激してさけんだ。

ハーベーは、こうして、「血液は循環する」という結論にたっした。

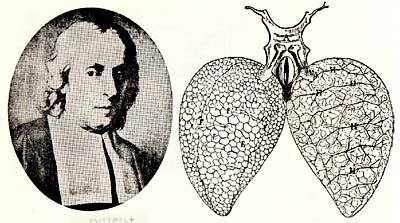

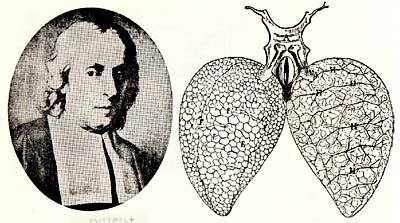

ハーベーが生きていた当時は、顕微鏡などなく、彼は、動脈と静脈のつながりを、自分の目でみることはできなかったが、ハーベーの死後四年たって、マルピギー(一六二八~一六九四)というイタリアの学者がそれを発見し、ハーベーの考えが正しかったことが確認されたのである。

マルピギーは、きれいに洗った肺を、顕微鏡でのぞいてみた。

すると、髪の毛よりももっと細い管が、肺のまわりを切れ目なく、網の目のようにおおっているではないか。

そこには、肉眼では見ることのできない毛細血管がはっきりとみえたのだ。

マルピギーは、肺だけでなく、体のあらゆるところを調べた。

どこをみても、動脈と静脈はつながっている。

「いまこそ、ハーベーの考えは、証明された。血管は、どんなに細くなっても、ちゃんとつながっている。

心臓を出た血液は、この切れ目のないくだの中を流れて、また心臓にかえってゆくのだ。」 |

(右)マルピギーのかいた蛙の肺の毛細血管

(左)イタリアの解剖学者マルピギー(1628~1694)

|

6 血液は心臓にかえってくる top

「血液は循環する。」という考えは、当時では、世の中をひっくりかえさせるような新しい説だった。

さすがのハーベーも、自分の考えを発表することをためらった。

「こんな考えを発表すると、日頃から私をねたんでいた人たちが、私に害をくわえるのではないか。

それだけではなく、私は、人類全体を敵にまわすことになるのではないだろうか。」と、彼は自分で書いている。

そこで、念には念をいれて、血液の循環を証明するための実験を、たくさん行った。

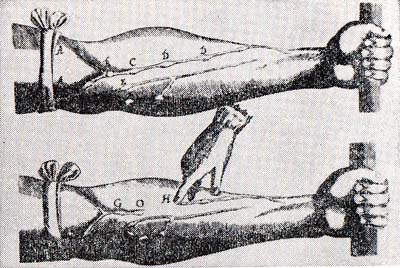

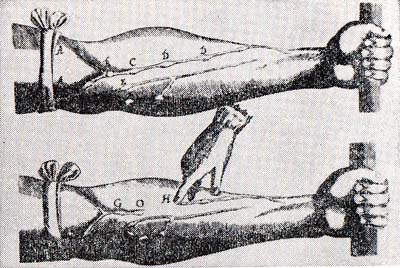

たとえば腕を軽くしばって、静脈の中を流れている血液が心臓へゆくのをとめ、その手前で静脈を切ると静脈の血だけでなく、動脈のに血も一緒に流れだし、体中のに血は、ほとんど全部なくなってしまう。

また、ハーベーは、イタリア留学時代の先生だった、ファブリチウスの発見を思いだした。 |

静脈が心臓に向かってながれていることをしめす実験

|

すでにお話したように、ファブリチウスは、静脈に弁がついているということは知っていたが、ハーベーはこの弁は静脈の中で血液か逆流しないで、心臓の方向にだけ流れるのに役立っていると考えたのであった。

このような研究をまとめたハーベーは、

「心臓と血液の運動にかんする解剖学的研究」という論文を、一六二八年に出版した。

7 「生物の研究など医者のすることではない」 top

ハーベーはこんにちでいえば、ノーベル賞中のノーベル賞をもらうに値するような、すばらしい研究をなしとげたのである。

彼は、当時、フランスの哲学者であったデカルトをはじめ、多くの学者に、深い影響をあたえた。

しかも、国王の侍医に採用されたことからもわかるように、医者としても、大変、尊敬されていた。

それでも、ハーベーの研究について、悪口をいう人が少なくなかった。

それというのも、当時の人々の多くは、生物学の実験など、病気の治療とは、全く関係のないものと信じこんでいたからである。

ハーベーが、医者でありながら、大切な研究時間を、生物学などに費やしているのをみた人々は、

「あの男は、自分の学問のために、病人を犠牲にした。」

といって、きびしく避難した。

たしかに、体の他の仕組がわがらなければ、血液循環の知識だけもっていても、病気の治療はできない。

たとえば、体の疲れをなおす解毒作用をもった薬がある。

もし、血液の循環がわかっていても、

① 肝臓は、体にできた毒をこわす働きをもっている、

② 疲れ寝たときは、その働きがよわまっている、

③その薬は、肝臓の働きを助ける。

この三つの知識がなければ、この薬の注射は、疲れを治すききめをもつ、という考えはでてこないであろう。

全く同じことが、その他いろいろの治療法についてもいえる。

8 迷信を信じていたお医者さんたち top

当時の医者たちの間では、迷信的な療法が用いられており、本当にハーベーの悪口などいえたものではなかった。

その当時のロンドンの薬局では、血液、胆汁、毛髪、汗、唾液、ワラジムシなどを、薬品として処方していた。

めさきのことしか考えないで、すぐ役に立たなければ、そんな研究は必要ないといって、せっかちにしりぞける態度は、ハーベーの時代だけでなく、こんにちでもよくあることである。

人間の生命は血液の循環ということを考えなければ、何一つとして理解することはできない。

ハーベーの死後、体のいろいろな部分の働きがわかってくるにつれて、彼の研究があらためて考えなおされ、病気の治療に役立つようになってきた。

9 ハーベーと議会戦争 top

ハーベーは、一六四三年に、オックスフォードのメルトン大学の学長になり、たくさんの名誉をうけたが、当時おこった内乱で家をこわされたり、病気にかかったりして、あまり幸せではなかったと伝えられている。

特に、一六四二年に始った議会戦争では、家ばかりでなく、長いあいだの研究をまとめた原稿までも失ってしまった。

その時の打撃がいかに大きかったかについて、友人のオーブレイに、

「僕が失ったものは、どんな愛によっても、どんな宝によっても、取り返すことのできないものだ。

もうこれ以上、この話はしないでくれ。」

と、怒りをぶちまけたといわれている。

その議会戦争としうのは、民主主義と議会制度をもとめる市民と、それを武力でおさえようとした国王との争いだったのであるが、もし、ハーベーが、歴史の動きをはっきりと見通す力をもっていたとすれば、家や論文を失ったことを、そういつまでも嘆いてはにいなかったであろう。 |

議会戦争

|

なぜなら、このような苦しみをとおして、封建的な勢力にとってかわって新しい市民社会ができたために、そののちの科学は著しい発展をとげたからである。

10 ハーベーは死んだが top

ハーベーは、一六五七年六月三日、脳溢血で死んだ。

ハーベーには、子供がなく、そのうえ、夫人もすでになくなっていたので、彼の遺骸は彼を尊敬していた友人たちの手で、ヘムステットという村の教会におさめられた。

ハーベーの遺言で設置された年金で、王立医科大学では、年一回、「実験によって自然の秘密をさぐり、調べること」をすすめる講演会がおこだわれている。

また、ニューヨークにも、{ハーベー協会」という科学者の集りがあり、毎年、生物学者や医学者が、自分の専門について講義を行っている。

その時のテキストは、そのつどまとめて出版され、世界中の科学者だもの勉強に、なくてはならないものとなっている。

top

**************************************** |