|

****************************************

Index 中世まで ルネッサンス 近世 大戦後 特別読物

Ⅴ 医学の発明発見、特別読物

1 外科手術の改良――バレーの努力 top

① 傷口に油をそそぐ

名医アンブロアズ・バレーははじめ床屋だった。

バレーは一五一〇年ころフランスのブルターニュ地方に生まれた。

少年時代にパリーにでて床屋の見習いに住み込んだ。

当時の医者は、人の体を切ったり、血をながしたりする外科の仕事をいやしいものと考え、自分の手を血で汚したがらなかった。

こういう外科の仕事を受けもっていたのが床屋だった。

床屋の仕事をしながら、外科に興味をもったパレーは、オテル・デュー病院で外科の助手をしながら熱心に外科医術を学んだ。

たまたま、一五一二年フランス国王フランソア一世は、ドイツ皇帝カール五世と戦争をはじめ、四四年まで二十三年もつづいた。

バレーはこの間に軍医として何度も戦争にでかけた。

戦いが始って負傷兵が運んでこられたときパレーはこまった。

当時の教科書には「弾丸にあたってできた傷口は毒で汚れているから、沸騰した油をそそがねばならない」というふうに書いてあった。

「ただでさえ痛むうえに、沸騰した油をかけたらどんなに痛いだろう。」

しかし、先輩たちはそうした方法でもう手当てをはじめている。

「おい、早くしないと毒がまわるぞ。」 |

外科医バレー(1510?~1590)

|

いわれてしかたなく、油をそそぐ。傷ついた兵隊は、大声をあげてころげまわった。

「もう、こうなったらしかたがない。」

火縄銃がはじけ、弾がとびかう中で、バレーは、負傷兵の傷口に油をそそいでまわった。

ところが、あまり負傷者が多いので、とうとうバレーの薬箱には負傷兵用の油がなくなってしまった。

負傷兵はあとがらあとがら運ばれてくる。

「ほうっておくわけにはいかない。どうしよう。」

② 間に合せの膏薬

バレーは、ありあわせの卵黄とバラの油とテレビン油(松の油)とで膏薬をつくり、傷口にぬることにした。

夜になった。バレーは気がかりでねむれなかった。

「油で傷口をやかなくて大丈夫だったろうか? 間に合わせの膏薬のために、患者が死んだりはしないだろうか?」

よく朝早く、負傷者をみまわった。バレーはそこでおどろくべきことをみつけた。

それは間に合わせの膏薬を使った患者は痛みも少なく、傷がうんでもぱれてもいなかった。

それにくらべてにえた油で傷口をやいた患者のほうは、熱がでて痛みが強く、傷口のふちが赤くはれあかっていたのだ。

この日をさかいにバレーは、煮えきった油で負傷兵を苦しめることはやめてしまった。

当時まだめずらしかった銃の傷について、新しい手当ての方法をみつけたバレーは、大学の先生にすすめられて、「弾丸による傷の治し方」という本を書いた。

医学の学校にいっていないバレーは、当時の医者の使ったラテン語など知らなかったので、フランス語で書いたが、この本は医学の歴史に残る重要な本になった。

バレーが外科のやり方を変えさせたのは、弾丸の傷口の手当てだけではない。

出血をとめる方法も改良した。こちらのほうが、医学のためにもっと役に立った。

平和なときには弾丸の傷などはないからだ。

その頃、出血をとめるために使われた方法といえば、煮たった油、松脂、焼ゴテなどを傷口にあてるというおそろしい方法だった。

「焼ゴテをあてられるくらいなら、いっそ死んでしまったほうがいい。」

③ 切れた血管をしぱる

けがをした人は、病院に運ばれるときそう思った。

バレーはこの方法をやめて、こんにちの外科医がするのと同じように、切れた血管の端をひもでしばることにした。

血管をしばるという考えは、バレーがはじめて考えだしたものではなく、古代ギリシア以来あったが、バレーの時代にはわすれられていた。

手足を切りとる手術は、バレーの方法を使うとこれまでよりずっとうまくいくようになった。

バレーは、このことも本に書いた。

「血管をしばる方法」という本で、フランスだけでなく世界中の外科医が読んで、この方法を使うようになった。

そのほか、骨折や脱臼の治療法を簡単にしたり古くからの迷信や呪いを捨てさせたりした。 このようにバレーは、外科に新しい命をあたえたのだった。

しかし、この頃は足を切断するとも麻酔なしでやったし、そのうえ苦しみにたえてやっと手術に成功しても、その後、体のぐあいが悪くなって死ぬ場合が多かった。

その原因は、傷口から黴菌がはいって化膿し、敗血病をおこして死ぬのが多かったが、当時このことはまだわからなかった。

バレーの腕のすぐれていることを聞いた国王は、バレーをよんで、侍医になってくれるように頼んだ。

これは身分の低い外科医の力を世間に認めさせることにもなった。 |

バレーの方法による腕の切断

|

2 モートンたちの麻酔実験 top

① 亜酸化窒素をつかえばよい

華岡青洲が麻沸散研究をやっていたちょうどその頃、ヨーロッパでハンフリー・デービーという男がおもしろい実験をやっていた。

それは、あるガスをすうといい気持になって、夢でもみているような状態になることを知って、自分の体で実験してみたのである。

このガスの名前は「わらいガス」とよばれていた。

すっている人の顔がわらっているように見えるのでこの名がついたといわれている。

学問上の名前は「亜酸化窒素」という。

デービーは時計と体温計をもって箱の中に入った。

そして友だちにたのんでこのガスをはこの中へ入れてもらった。

ガスがはいってくると、その匂いと味が感じられたが、ほかにはまだ変化がなかった。

数分たつと変化がおこった。体温がすこしずつ下がりはじめ、脈拍がへりはじめたのだ。 三十分後にガスを追加してもらった。

四分めに脈拍が一二四だったのが、四十五分後には一〇四、一時間めには八八になった。 そしてガンガンと幻想の世界に入りこんでいった。 |

デービー

|

デービーは、「亜酸化窒素をつかえば危険なしに痛みを感じさせずに手術を行うことができるかもしれない。」と発表した。 デービーはイギリスの化学者で、医者ではなかった。

そのためか、この研究は医者の注意をひかず、だれも医学的にためしてくれなかった。

それから四十年たった。

ボストン市にホレース・ウェルズとウイリアム・トーマス・グリーン・モートンという二人の歯医者が、協同で一軒の歯科医院をひらいていた。

二人とも痛みなして歯をぬくことができる方法を考えていた。

ある日ウェルズのほうが、大学の化学の講義で亜酸化窒素の実験をみた。

開業しても暇をみて、大学に勉強にいっていたのである。

このガスのききめに感心して、さっそく自分でためしてみた。

自分でこのガスをすって、友人に歯をぬいてもらったのだ。

ちっとも痛くない、これはすばらしい、ウェルズはこの痛みなしの抜歯法をみんなの前でやることにした。

が公開手術は大失敗たった。亜酸化窒素を吸った患者はそのまま、目ざめないでいきをひきとってしまったのだ。

ウェルズは失敗の責任をとって自殺してしまった。

② エーテルではどうだろう?

一方、モートンのほうは、酒をのませたり、アヘンをあたえたりしてみた。

アヘンは大変ききめがあったが、さめたあと嫌な気持が残った。

もっといい方法はないかと考えていたとき、友人から、エーテルをすうといい気持になって眠りこんでしまうという話を開いた。

やってみようと思ったが、ウェルズのことか思い出してやめにした。

ところがある日、とびこんできた一人の男が、こんなことをいった。

「死んだっていい、ひとつ痛くない方法で歯をぬいてもらえまいか。」

「あなたは、本気でそういってるのですかね。」

「本当だとも、催眠術なんてものはちっともききやしない。

こんなに痛むうえに、もっと痛むなんて死んだほうがましだ。」

「よろしい。では、やってあげましょう。」

モートンは、この男を椅子にすわらせエーテルの瓶を出して、匂いをかぐようにすいこませた。

しばらくやっているうちに、男は眠りこんでしまった。

モートンは、急いで口をこじあけて、すばやく痛む虫歯をぬいた。男はまだ眠ったままたった。 |

モートン

|

「もしかしたらこのまま眠りからさめないのでは?」と心配したが、まもなく男は眠りをさまし、虫歯がぬかれたことを知って大喜びで帰っていった。

モートンはこの成功を、ハーバード医学校の外科のパーレン教授に話し「フーム、ひとつためしてみよう。だが私はこれまで何度もいろんな麻酔法をためしてみたが、どれも失敗だったのだよ。」

一八四六年十月十六日、マサチューセッツ病院の公開手術場には大勢の人がつめかけていた。

「またウエルズのようにならねばいいが。」というささやき声が聞かれた。いよいよ手術が始る。

モートンは、病人にエーテルをかがせた。三分たった。病人はすっかり眠りこんだ。モートンはいった。

「さあ、手術をお願いします。」

パーレン教授はメスを取上げた。すばやく、あごの下にあるはれものをとりさった。

しばらくたって病人は目をさました。成功だった。この病人は、手術中なんの痛みも感じなかったのだ。

③ クロロフォルムの発見

あくる一八四七年、クロロフォルムによる麻酔法を発明したのは、シンプソンという産婦人科のお医者さんであった。

シンプソンもいろんな薬局で、無痛法をためしていた。どれもうまくいかない。

ところが、ある化学者がすすめてくれたクロロフォルムという液体のビンをとって匂いをかいでいるうちに、スーッと気が遠くなってしまった。

まもなく眠りがさめてみると、さめたときの気分も大変いい。

「ウーム、こいつはエーテルよりずっといいようだ。」

このようにして、吸入式の麻酔法が研究されはじめ、だんだんに工夫改善され、利用されるようになっていった。

ところがはじめのうちは協力していたモートンとジャクソンは、ようやく成功したのちまもなく、仲違いをしてしまった。

というのは、モートンが、この麻酔法の特許を申込んで、特許権を一人占めしてしまったというのだ。

エーテル麻酔をやろうと思うものはだれでも、たとえジャクソンであっても、モートンに特許料を払わなければならなかったからである。

これに憤慨したジャクソンは、「私こそエーテル麻酔の第一号です。」と発表した。

世間ではおもしろがって大さわぎをした。

元々、モートンとジャクソンは名前をならべて、二人の発明として特許を申込んだのであった。

ところが公開実験の直前に、「もし失敗したらどうしよう。その責任はどうなる。」と考えたジャクソンは、特許を申込む権利をモートンにゆずり、かわりに顧問料として、五〇〇ドルもらうことにしたのだった。

ところが、それがひとたび成功してみると、自分の利益のわけまえがほしくなったのでもあろうか、大変な喧嘩になってしまったのである。

一八五〇年二月、フランス立法院は、この二人にたいして、「人類の恩人」だということで賞金を出すことにきめた。

その喜びもつかのま、一八六八年、ジャクソンのほうが正しいと書いた新聞を読んだモートンは、大変におどろき、妻と五人の子供を残して死んでしまったという。

ではジャクソンが発明の利益を? いやいや、ジャクソンも神経衰弱にかかり、気違いになって監禁され、一八八〇年に死んでしまった。

3 打診法と聴診法 《アウェンブルッゲルとラエネック》

① よい耳をもつた先生

ウィーンのホーリー・トウリティー病院で、主任医師のアウェンブルッゲルが、熱心に患者の胸を、叩いていた。

そのやり方はいまの医者のやり方とちょっと違っている。

右手の中の指三本をかるくまげて直接患者の胸を叩くのだ。

アウェンブルッゲル先生は音楽が大すきだ。

自分でもブリュートをふくし、オペレッタを作曲してみようと思っている。

だから胸を叩いたときの音を注意ぶかく聞きわけることが得意だ。

たとえば、「健康な人の肺は、厚い毛布でくるんだ太鼓を叩いた音ににている。」とか、「心臓の部分は、筋肉を叩いたときの音ににている。」というように。

胸を叩いて病気を診断する方法は、アウェンブルッゲルが恩いついたやり方だ。

レオポルド・アウェンブルッゲルは、いまから二百年ほどまえにウィーンの南の小さな村の宿屋に生まれた。

まじめて勤勉な少年だった彼は、よく家の手伝いをした。

宿屋は繁盛していたから、父親は、医者になりたいという息子の希望を心良くかなえてくれ、アウェンブルッゲルは、その頃ヨーロッパ中に、その名が知られていた、ウィーン医学校の生徒になった。

医学校にはいってからも目立つ存在ではなかっだけれど、着実な態度で学業に精をたした。

ウィーン医学校の校長フン・スウィテン男爵は、実際の立者について学生たちを指導し、患者が死んだ場合には解剖して、どんな状態で病気がすすんでいたか、確かめるように教えこんだ。

ホーリー・トウリティー病院にきてからも、アウェンブルッゲルはこの方針を実行していた。

自分が診察していた患者か解剖してみると、胸の中に膿(うみ)や水がいっぱいたまっていることがあった。

「こんなに水がたまっているのに、どうしてわからなかったのか。

もし患者が生きているうちにわかっていたら、命がすくえたかもしれない。」

この時、彼はふと少年時代、父親が酒樽を叩いていたことを思い出した。 父親はこういったものだ。

「酒樽を外から叩いて、その音で中の酒の量を知るのだ。ほら、上と下では音が違うだろう。酒のはいっている下の部分は高い音がでる。

酒の上の空間ではよくひびく低い音がでる。

だんだん両方の距離を縮めていくと、さかい目がわかるというわけさ。」

酒樽はまるくて、かたくて、中が見えない。人間の胸とにているではないか。

胸を叩くと音がでる健康な肺は空気でみたされている。

アウェンブルッゲルは、実際に何人もの患者を打診してみた。 気骨のおれる注意ぶかい診察をくりかえした結果、こういう結論をえた。

胸を叩いたときに「筋内の部分を叩いたように音がひびかないときには、その部分に病気がある。

ひびのはいった壷を叩いたようなにごった音がするときは空洞がある。」 |

|

綿密な七年間の研究がつみかさねられた。

その成果は一七六一年「胸を叩いて病気を見つけだす新しい診察法」という題で発表された。

それは「健康な人の胸は、叩くと音がする。」という簡単な文章で始る七十四ページにわたるラテン語の大論文だった。

これこそ診断術の新しい分野をひらいたものである。

しかし、この画期的な大論文も当時はあまり注目されなかった。

十五年後、一七七六年にウィーン大学医学部のマクシミリアン・ストル教授が打診法を取上げ、実際にやってみた結果、アウェンブルッゲルの正しいことを認めた。

ストルはパリ大学のコルビサールに打診法の話をした。

コルビサールはさっそくその論文をフランス語に訳し、患者の診断にも打診を使ってみた。

「コルビサール先生は肺病の診断にかけては名医だ。」

彼は新しい診断法を使うというのでいちやく有名になった。

② 二千年前にもあった聴診器

一八一九年のある日、ネッケル病院にとても太った若い女の人が入院した。

この人は心臓のぐあいが悪くて病院にきたのだ。

小柄な病身のラエネック先生が診察にあたっていた。

脈をとり、打診してみたが、とても太っている人だったので、なにもわからなかった。

ラエネック先生は首をかしげた。

マ心臓の音を聞きたいのだが、どうしたものだろう。)

ギリシア時代にヒポクラテスは、自分の耳を直接患者の胸にあてて、心服の音を聞いていたが、その後、二千年もの間診断術は進歩しなかった。

うすぎたない病人の胸に自分の耳をおしあてるような医者はあまりいなかった。

コルビザールの優秀な弟子であったラエネックは、ヒポクラテスの直接聴診法をやってみたことはあったが、

「どうも感心しないな、何かもっとうまい方法はないかな。」

患者を休ませたラエネックは、ネッケル病院の美しい庭に目をやった。

考えあぐねて庭に出た彼の足はいつのまにか子供たちの遊び声がするルーブル公園に向いていた。

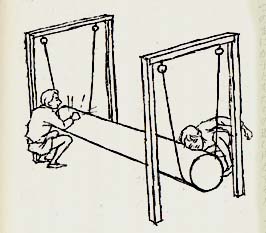

一組の子供がゆうどう円木で遊んでいた。

そのうちにあきたのか一人が円木の端に耳をつけ、もう一人が反対のはしを釘でひっかいたり、叩いたりして遊んでいた。

「そうだ。これはつかえるかもしれないぞ。」

ラエネックは大急ぎで病院に戻ると、机の上にあった紙をクルクルとまいて、患者の心臓の位置にあてがった。

もう一方の端を自分の耳にあてるとどうだろう。

直接耳をあてた時には聞きとれない音まで、はっきり聞こえるではないか。

「よし、木の筒にしよう」 |

|

③ バトンのような聴診器をつくる

彼は本で運動会のバトンのようなつつをつくり聴音器と名付けた。 これを使って患者の心臓や肺の音を聞いて、健康の音と病気の音を聞きわけようとした。

ネッケル病院の患者の三分の二は肺結核症であった。ラエネック自身賦をおかされていたし、母親も肺結核で死んでいる。

彼は非常な熱心さで、聴診器を使って胸の病気の症状と音との関係を系統だてる仕事にとりかかった。

あるときラエネックは、一人の患者をブルセー博士と立ち会いで診断したことがあった。 |

ラエネックの聴診器(左)とこんにちの聴診器(右)

|

ラエネックより五、六歳年長のブルセー博士は、患者を打診したが打診音がにごっていたので、肺炎と診断した。

ラエネックは打診をすませてから、もっていた聴診器で胸の音を聞いてみた。

呼吸音が全く聞こえない。肺炎なら呼吸音が強く聞こえるはずだ。

ラエネックは、胸に膿(のう)のたまっている病気――膿胸だと診断した。

ラエネックもブルセー博士も自分の診断を信じてゆずらなかった。

結局、患者の胸に針をさして調べたところ膿(のう)が発見された。

聴診器のおかげてラエネックは正しい診断ができたのである。

一八一九年にラエネックは「間接聴診について」という本を出した。

この本には一冊ごとに木でつくったバトン型の聴診器がつけられていた。

一八二六年、結核症とたたかってきたラエネックは、自分の体を結核にむしばまれて四十五歳の生涯を閉じた。

ずっとのちになって、アメリカ人ガンマンが聴診器か瑣在のような二本のゴム管のついた形に改良した。

4 レントゲンの発明 top

「所長さんはこの頃ようすがおかしくないかい。」

「このあいだ道であいさつしたけど、先生気づかれなかったよ。

また新しい実験のことでも考えておられるのかな。」

一八九五年十一月のこと、ドイツのマイン河畔の町にあるビュルツブルク大学では、こんなうわさ話があちこちで聞かれた。

話題の主は、この大学の総長であり物理学研究所長でもあるウィルヘルム・コンラート・レントゲンである。

レントゲンはここ数年来、陰極線の実験のことを思いめぐらしていたのだが、何かと仕亊が多いために実験は中断されがちだった。

この年の秋になってやっと腰をおちつけて、陰極線の実験にとりかかったのだ。

レントゲンは、初めのうちは、ほかの研究者たちがやったのと全く同じように、陰極線を取り出す実験を繰返していた。

いままで実験ずみのことを自分で確かめていたのである。だが今日はちょっとわけがちがう。 |

レントゲン

|

これまで使ったレナード真空管やガイスラー真空管を、ヒットルフ真空管に取替てみたのだ。

一八九五年十一月八日金曜日のことである。

レントゲンの実験中は、助手でさえ部屋にはいれない。誰にもわずらわされたくないのだ。

しめきっだ実験室のカーテンは、外の光をすっかりさえぎっていた。

ヒットルフ管をつないだ装置の点検も終った。

シアン化白金バリウムをぬった螢光板の準備よし。

電源のスイ″チをいれる。感応コイルがうなりはじめた。

やがて真空管のガラスの壁が発光し、あわい光が実験装置や器具をてらしだした。

『どうもこの光は邪魔になる。』

レントゲンは写真用の乾板をつつんであった黒い胝で真空管をすっぽりとおおい、光が出てこないようにしてから、スィッチをいれなおした。

真空管から光りはもれていない。

「これでよし。」

「おや。」

机の上にあった螢光板が、あわい緑色の光をはなっているではないか。

もう一度部屋を明るくして黒い紙に小さい穴でもあいているのではないかと確かめてみた。

覆いは完全である。

「おかしいな。」

レントゲンは螢光板を勁かして実験してみた。真空管に近づけ、そして遠避けてみる。

五十センチ、六十センチ……、二メートルはなれたところでも螢光が見える。

陰極線ならせいぜい数センチの範囲の螢光板をてらすにすぎないのに、おかしい。

「なんだろう。べつの新しい放射線かな。まさかそんなはずはない。」

でもそうとでも考えなければ説明がつかない。

「とするといままで陰極線と思っていた放射線の中に、べつの放射縮か入り込んでいたのかな。

黒い紙を通り抜けるとすると、ほかの物はどうだろう。」

レントゲンはさっそく手当たりしだいの物を使ってみた。

この不思議な放射線は、ノートも木ぎれも通り抜けることができた。

螢光板の裏側を真空管に向けてもシアン化白金バリウムはあわい光をだしていた。

「金属はどうだろう。」

指のあいだに銅貨をはさんで、真空管に近づけた。

レントゲンは思わず目をみばった。

蛍光板の上にはまるい銅貨と、それをもっている自分の手の骨が、映っているではないか。

手を動かすとそれにつれてその影も動く。

生きながら自分の骸骨を見るなんて考えてみたこともなかった。

「これはただの陰極線ではない。何か新しいべつの放射線だ。」

その日以来レントゲンは、すっかりぼんやりしたようすになった。

不思議な放射線のこと以外は目にはいらなくなったのである。

ベルタ夫人は食事のときもむっつりと考えているレントゲンのことを心配した。

「どこかお悪いのではないの。」

「エッ! 私のことかい。」

「あな確かいらっしゃらないじゃない。」

だいぶ前からレントゲンは目を痛めていて、片方の目はすっかり視力がおちていた。

「目の具合でもよくないのでぱないか。」

ペルタ夫人はそう思ったけれど、これ以上いうとご機嫌をそこねそうなので、黙ってしまった。

夫人の心配をよそ仁、レントゲンは来る日も来る日も実験を繰返した。

「最初から検討しなおさなくては。」

この新しい放射線はヒットルフ真空管ばかりでなく、レナード管でもクルックス管でもガイスラー管でも、充分に真空にして高い電圧をかけて放電するとき、陰極線がぶつかったガラスの壁からでてくるのであった。

レントゲンはこの未知の放射線を、数学の未知数Xになぞらえて、X線と名づけた。

日がくれて外は暗かったが、レントゲンは実験に夢中で夕方になったのにも気づかなかった。

だれかが戸をノックする音がした。

ベルタ夫人が帰りのおそい夫を気づかって、ようすを見にきたのである。

「だれ?」

「わたしです。」

「入ってもいいよ。」

めったに実験室にいれてくれないのに、今日はどうしたことだろうと思いながら、夫人はおそるおそる暗幕のたれた暗い実験室に入ってきた。

レントゲンは夫人を腰掛けさせて右手を実験用の写真の乾板の上にのせるようにいった。

真っ暗闇の中で、パチリとスイッチの音がしたと思うとコイルがうなりだした。

こんなことになれていない夫人は気味が悪かったが、じっと我慢して腰掛けていた。

五分もすると実験は終った。

「もういいよ。じきに帰るから先へいっていなさい。」

それからまもなくして犬が帰ってきて、一枚の写真をだした。見ると、手の骨が映っている。

「なに? これ。」

[きみの手だよ。]

レントゲンは笑いながらいった。ベルタ夫人は背すじが寒くなる思いがした。

「でも確かに私の手らしい。指輪がはっきり映っているもの。」

レントゲンは食事を研究室に運ばせ、しまいにはベッドまでもちこんでX線ととりくんだ。

自分の部屋に乾板をおき、実験室とのあいだのドアの向こうがわからX線をあててみた。

乾板は感光してぼんやりした線が映っていた。X線はドアを通り抜けたのだ。

「これはおもしろい。ドアにX線をよく通すところと通しにくいところとがあるぞ。」

翌日、小使さんは建具屋をよびにやらされた。

レントゲンはドアを分解してかざりの金具やペンキを調べた。

鉛の入っているペンキがぬってあるところはX線を通しにくいことがわかった。

レントゲンはX線が陰極線とちがう新しい放射線であることを証明するために七週間かかった。その年のくれの十二月二十八日にX線の写真をそえた研究報告を物理・医学協会会長にだした。

|

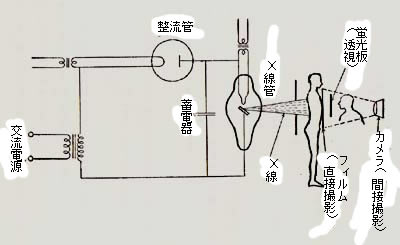

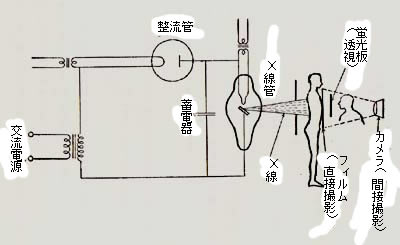

X線検査の仕組

|

すばらしいX線発見の研究報告ぱただちに印刷され、年があけるとレントゲンは研究報告とX線写真を各地の友人におくった。

一人の友人の手から新聞記者の手にわたった。

X線発見のニュースは、一八九六年一月六日までに全世界に伝えられた。

「財布の中のお金を映しだすそうだ。」

「体の中がすけてみえるっていうことだ。」

X線の反響はレントゲン自身予想もしないほど大きいものであった。

世界のいたるところで、感応コイルとヒットルフ管を手にした人々がX線写真を映してみた。

あまりのさわぎにレントゲンは、つぎの研究をつづけるうえに迷惑に思ったくらいである。

一八九六年一月二十三日にレントゲンはビュルツブルク大学でX線発見の研究を発表したが、この席で解剖学者のフォン・ケリカーは「X線をレントゲン線とよぶこと」を提案した。

十九世紀といえば発明発見の洪水といってもよい時代で、電灯、自動車、蓄音器などが次々に発明され、さわがれていたときである。

ある日、ドイツ最大の電気会社の社長がレントゲンにたずねた。

「先生はもう特許をおとりになったのでしょうね。」

「私は特許をとることなど考えたこともありません。

X線を発明したわけではありませんから。

X線にはまだまだ研究しなければならないことがたくさんあります。

X線を研究しようとする人たちのために、X線発生装置はいつでもつかえるようにしておきたいと思います。」

こうして、X線はすべての人々に開放され、現在のように全世界がその恩恵をうけることができるようになった。

X線のニュースは日本にも伝えられた。その年のうちに松岡範成はX線で骨折患者を撮影した。

最初にX線のニュースをのせた新聞は、X線は医学に役立つだろうと書いた。

レントゲン自身もケリカーも医学に役立つことを予想した。しかしそれには時間かかかった。

医学の専門家たちはそう簡単にX線にとびついてこなかったのである。

第一その当時のX線装置は高価でものものしかった。

フランスで、アメリカで、熱心な医師たちがX線写真を肺結核の診断に使うことを考え始めた。

研究はつみかさぬられていった。X線装置も改良された。

整流器は音のしない整流管に、ガラスの乾板はよく感光するフィルムにかわった。

そのうちに打聴診(だちょうしん)ではみつからない肺結核がX線写真でみつかることがわかってきた。

肺結核の診断には、X線写真がなくてはならない時代がやってきた。

肺結咳は、病気にかかっても初めのうちは、自分では病気にかかったということに気づかない。

それがX線写真によれば早期に発見できた。

一九三五年に、古賀良彦は螢光板にうつったX線怺をカメラで撮影する方法を提案し、間接撮影となづけた。

装置は改良され、現在のような集団検价ができるようになった。

これもレントゲンがX線をすべての人々のために開放しておいてくれたおかげといえよう。

しかし当のレントゲン自身は、世界大戦・インフレーションとかさなる国の不幸の中に、さびしい余生をおくったのであった。

5 ツベルクリンとBCG top

結核菌は発見された。結核症は結核菌が引き起す伝染病であることもわかった。

しかし、人々はあいかわらず結核で死んでいった。さまざまな治療法が考えられた。

血をとって食事をへらすという病気を悪くするようなひどい治療法もあったが、栄養を充分とることが必要だと考えられ、江戸時代にはショーガや人参をたべ、お灸をすえるのが結核の治療法としてよいとされた。

気候のよい地方へ転地することも、昔からおこなわれていた。

とくに海岸の空気がいいといって、お金持ちは海岸へ転地したり、海上を船で旅行したりした。

聴診器を発明したラエネックが、ネッケル病院の床に海草をしいて人工の海岸を作り、結核患者を治療したという話さえある。

よい空気をすってしずかにねて、おいしい物をたべていればなおる病人もいた。

なおらないまでも一時回復して人なみの生活ができた。

しかし、そんなお金とひまがある人ばかりではない。

むしろ結核患者は、その日ぐらしの貧乏な人たちが多かった。

毎日の栄養不足ときつい労働が、知らないうちに結核の発病を促した人たちだ。

何もしないで何日も寝ているわけにいかない。そこで病気をおして働く。

ますますひどくなるばかりか、あたりに菌をまきちらして結核を伝染させた。

医学者たちは結核にきく薬を見つけようと研究をつづけた。

十九世紀の終り頃、結核菌を見つけたコッホが、結核の治療薬を発見したという知らせが世界中の人をわきたたせた。

結核菌の発見どころではない大発見だ。

一八九〇年八月四日、ベルリンでは第十回国際医学会が開かれた。

結核菌、コレラ菌の発見者コッホの結核の特効薬の話を聞きに大勢の人が押しかけた。

「結核菌を二ヵ月培養し、これを煮沸してこしたもの(コッホはこれをツベルクリンと名づけた)はモルモットの結核をなおした。

初めのうちなら人間の結核もツベルクリンを使ってなおすことができる。」

偉大なコッホの発表に間違いがあるとは彼も考えられなかった。世界中の新聞がこれを報道した。

金持ちの結核患者と医者たちはツベルクリンをもとめてベルリンへ旅立った。

その反響は想像以上のものだった。

だが人々の期待に反してツペルクリンのききめはあらわれなかった。

それどころか、病気が悪くなる傾向かあった。モルモットの結核がツベルクリンでなおるということも、ほかの医者の実験で、間違っていることがわかった。

世界中の人々の落胆は大きかった。コッホはすっかりもうろくしたと悪口をいわれた。

しかし、ツベルクリンは思わぬことに役立つことになった。

コッホの失敗はオーストリアのピルケによって救われたのだ。

一九〇七年ピルケは種痘と同じように皮膚に傷をつけてツベルクリンをすりこむと、結核患者は赤くはれあがったり、水ぶくれができたりするが、結核に感染していない人は何ともないことを見つけだした。

その後フランス人マントーはツベルクリンの薄い液を皮内注射して、結核に感染しているかどうか検査する方法を考えだした。

ツベルクリン反応のおかげて結核菌をすいこんだからといって、すぐに発病するとはかぎらないことがわかったし、発病を予防することもできるようになったのである。

というのは、まだBCGの予防接種が、いまのように拡がらないときのことであるが、日本の岡治道愽士たちが結核は発病するとすきは感染して一年くらいのちに発病することを発見したからである。

感染したかどうかはツベルクリンが陰性だったのが陽性になることでわかる。

陽性になったら一年間は、あまりむりをしないように、スポーツもひかえるように注意した。

BCGで陽性になった時には心配しなくていい。

一方狂犬病ワクチンの成功とともにパスツールの名は世界的になった。

狂犬病予防施設を作る目的で寄付金が募集された。

フランス国内はもとより、ブラジル、トルコ、ロシアの皇帝もこれに協力した。

この寄付金で一八八八年十一月十四日、パスツール研究所が落成した。

アルペール・カルメットがパスツール研究所に入ったのはその頃である。

一八九五年パスツールは死んだが、その仕事は優秀な弟子たちによってうけつがれた。

三十二歳のはたらきざかりだったカルメットは、パスツールの結核ワクチンについての仕事を何とか完成させたいと考えた。

コッホはモルモットに結核菌をうえると、最初植えたところはおできになっていつまでもなおらないが、二度めに植えたとこはおできにならないことを実験していた。

免疫ができたのだ。結核のワクチンができないはずはない。

人には無害で猛毒の菌に免疫ができるような結核菌をつくれないものか。

カルメットがパスツールの研究を調べなおしていると「ジャガ芋の上で育った結核菌は毒性が弱い」と記してあるのが目にとまった。

カルメットはカミーユ・ゲランと一緒に五%のグリセリンにジャガ芋のきれぱしをいれて、牛の結核菌を育てた。

結核菌はよく繁殖したがワクチンとしてつかえるものではなかった。

牛の胆汁を少しくわえてみたらどうだろう。

苦い胆汁とグリセリンとジャガ芋の中で牛の結核菌はゆっくりと育っていった。 |

カルメット

|

二人は一九〇六年いらい二週間ごとに植え付けた牛の結核菌を、さらに一九〇八年から十三年間、何と二百三十代にわたってうえつづけた。

このとき、カルメットは五十八歳になっていた。努力はむくいられた。

こうしてえられた結核菌を射された牛、馬、羊、兎、鶏は、どれも結核をおこさず、結核に免疫になった。

一九二一年、この菌は「カルメットとゲランの菌」(略してBCG)と名づけられた。

はたして人間にもつかえるだろうか。多くの医者がカルメットに協力した。

一九二一年から一九二五年にかけて五千人あまりの赤ん坊が牛乳にまぜた六ミリグラムのBCGを三回にわけてのまされた。

結果は上々、この赤ん坊たちの結核による死亡率はおどろくほど低かった。

一九二五年(大正十四年)、日本の志賀潔とソ連のタラセビッチは、カルメットからBCGをわけてもらってそれぞれ自国へもちかえった。

現在この両国は世界の二大BCG普及国となった。

6 日本の結核 top

一八九五年、そして一九〇五年、日清、日露のふたつの戦争に勝った日本は、胼という町に日の丸の小旗をかかげて勝利をいわっていたのだが……。

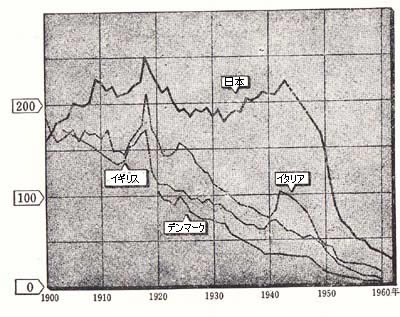

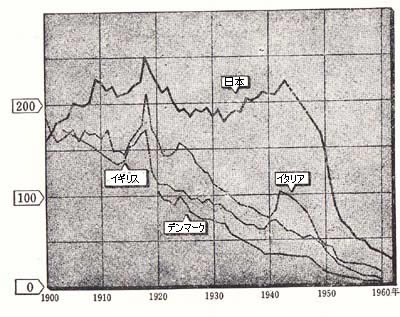

この頃の結核死亡率のグラフを見てみよう。

ヨーロッパの国々とは反対に、わが国は上向きの線で表わされている。

戦争は軍需産業や軍隊に青年たちをかりたてた。朝鮮や満州に新しい市場ができて、急にふくれあがってきた織物工業のために、二十歳にもならない女の子が農村から買い集められた。

「仕度金」という名のお金て女工募集人に買われ、一日十二時間も働かされ、そのうえひどい寄宿舎生活に痛めつけられていた。

一方、軍隊や工場に集められた青年たちの、労働につかれた免疫のない体は、結核菌にとって、このうえもないすみよい場所だったにちがいない。 |

年々へっていく結核死亡(人口10万対死亡率)

|

日清・日露戦争の勝利と、それにともなう産業発展のかげでは、結核死亡率はぐんぐん上昇していった。

同じようなことがヨーロッパでは、十九世紀の初めにおこっていた。

大きな工場の煙、そしてどんどん生産をあげていく傍らでは、青白い目のくぼんだ労働者たちが、町をうろついていた。

産業革命の洗礼をいちはやくうけたイギリスでは、ルイレキ患者のための海水浴場や肺結核専門の病院がたてられた。

十九世紀も後半になると、ヨーロッパの国々では結核予防運動かおこり、その結果として、二十世紀に入ると結核症のための死亡はへってきていたのだ。

ところが、日本では第一次世界大戦のうずにまきこまれているうちに、ますます結核患者はふえ、一九一八年には人口十万にたいし結核死亡者は、二百五十人を上回るにいたった。

日本の政治家も、さすがにこれには目をつぶっているわけにいかなかったとみえ、一九一九年に結核予防法を作った。

一九二五年三月二十七日には、日本で初めて結核予防デーが行われた。

結核死亡率は、一時さがるかにみえたが、満州事変 (一九三一年)をきっかけに、横ばい状態から上向きになっているのをみると、適切な処置がうたれなかったのだろう。

つづく第二次世界大戦では、結核は再び猛威をふるった。

しかし、戦争の終結と化学療法の発達のおかげて、一九五〇年前後をさかいとして死亡率ばずっと低くなったが、昭和三十七年(一九六二年)の調査で、日本では十万人のうち三十人が結核で死んでいることがわかった。

外国にくらべると、まだまだ結核死亡の多い国である。

それでは、いったい結核はいつから人類をおびやかしはじめたのだろうか。

石器時代の人の化石にも、エジプトのミイラにも、脊椎カリエス(脊椎の結核症)のあとが認められている。

古代ギリシア文化の栄えた紀元的四世紀ころ、ヒポクラテスが肺結核と思われる患者をくわしく観察している。

彼は自分の耳を直接患者の胸にあてて音を聞き、症状をこまかく記録した。

日本では藤原氏全盛のころ(九八四年)丹波康頼(たんばやすより)が中国の医書を研究して「医心方」という本を書いた。

その中に肺労という名で初めて肺結核のことが記してある。

江戸時代の末には、かなり多くの結核患者がいた。

本間炎軒は「内科秘録」の中で、

「肺労は夫婦のあいだでは、かならず伝染する。部屋、家具、衣服などから人に伝染することがある。

奉公人の部屋、塾などのように大勢の人が寝起きをともにするところでは肺労の病人がでると、次々に多くの人がこの病気で死ぬことがある。」

と、肺結核が伝染することを書いている。

最近まで、日本の結核は青年たちのあいだで猛威をふるっていた。

これは明治維新以来の、わが国の急速な発展を支えるために青年ががひどい労働を強いられていたことを示している。

昭和の初めになって、医者たちは青年の結核症の調査にのりだした。

工場や学校で組織的な集団検診を繰返した結果、青年の肺結核は初感染発病であることが確かめられた。

これまでは、「結核は誰もが小さい頃に初感染している。」

つまり小さい頃に結核菌が体に入り込んでいると考えられていた。

しかし、そのときは発病するとはがきらないで、のちに体が弱ったりすると発病するのだと。

この考えでは結核には免疫がない。だから予防注射などしても意味がないという考えがあった。

それが調査の結果そうではなくて、大きくなるまで結核菌が入り込んだことがないものが意外に数が多く、そういうものが田舎から都会に出て結柿菌をすいこむと、感染して、結核症になるものが多いことがわかってきたのだ。

そのまま肺にいすわって増えてゆき、病気をおこしてしまうのだ。

大きくなって結核にかからない者をよく調べると、以前に知らないうちに軽い結核症にかかり、治っていることがわかった。

結核にも免疫があるのだ。

医者たちはツベルクリン反応が陰性から陽性になったのち、一年ほどは体を大事にするように忠告した。

ツベルクリンが、陰性だということは結核菌が体に入ったことがなく、免疫ができていないということを物語っている。

去年まで陰性だったのが今年になって急に陽性になったということは、去年と今年の間に結核菌に初めて感染したということを物語っているのである。

こういうことをきちんと調べたのは、日本の医学者で、岡治道らである。

この頃パスツールの弟子たちが、結核の予防接種ワクチンを作り出した。

「フランスの細菌学者カルメットからもらってきたBCGを接種して安全に人工免疫を作り、初感染を軽くすませることができたら。」

しかしその頃のBCGは長持しなかった。

予防注射として使うには「カルメットとゲラン菌」は生きていなくてはならない。

氷の中でもせいぜい一週間で、菌は死んでしまう。

予防注射用の液体ワクチンができても検定しているうちにだめになってしまう。

軍隊や軍需工場で青年たちが結核でたおれていく。

これまで結核対策にたいして熱心でなかった政府は、にわかにさわぎだした。

結核症が青年に多く、戦争をつづけていくのに大変な打撃だったからだ。

政府は昭和十七年から十八年にかけて、BCGの改良に総動員研究命令というのを出した。

ようやく研究費が手に入った医学者たちは、研究をすすめBCGをいれたアンプルか零下十五度から二十五度に凍らせたのち、真空で乾燥してからアンプルを密封するという方法を考え出した。

これが、乾燥BCGワクチンである。

終戦の混乱も一段落して、学校や職場での組織的な集団検診とBCGの接種が軌道にのってきた。

BCGを注射すれば発病率は半分に、死亡率は八分の一以下になることがわかった。

BCGの免疫は個人によってちがうが、一年ぐらいで弱くなる。

しかし不幸にして一度にたくさんの菌が体に入ったような場合でも、発病を軽く喰いとめることができる。

一九四八年、日本は三十歳以下のツベルクリン反応陰性の者はBCGを射つことを法律できめた。

これは世界で初めてのことであった。

7 北里柴三郎 top

コッホを長とするコッホ研究所には、腕ききの、優秀な研究者たちが集っていた。

この研究所で、嵐のような細菌学の発展がまきおこった。各種の伝染病が調べられ、その病気をうつされた鼠から病原体がとりだされ、純粋に培養され、再び健康な鼠に注射されて同じ病気がおこされた。

こうしてその病原菌の性質がくわしく調べられ、それを退治する方法があみだされていった。 そのような仕事をつづけている学者の中に、日本人北里柴三郎(一八五二~一九三一)がいた。

北里は、明治維新以来、急速にヨーロッパ文明を取入れようとしていた日本の要望をになって、細菌学を学ぶためコッホのもとに留学中であった。

北里がとりくんだのは破傷風であった。

この病気は泥によごれるなど、不潔な傷口から病原菌が入りそれが全身にまわって死ぬという恐ろしい病気であった。 |

北里柴三郎

|

この病原体、破傷風菌の純枠培養は大変むずかしく、どんなに工夫しても、培養基のうえに培養しなかった。

学者たちは、この細菌は培養基で培養することはできないのだとあきらめていた。

北里は、破傷風菌を観察しているうちに、この細菌は空気のないところで繁殖するという、特別な性質の持ち主であることを発見した。

そして、北里式カメの子シャーレという特別なペトリ皿を発明しそれで作った培養基に破傷風菌をうえ、水素ガスをおくりこんで空気を追い出すことによって、繁殖させるごとに成功した。

できあがった破傷風菌の純粋培養をコッホにみせたところ、さすがのコッホもしばらくは信じられず、自分で試験してからはじめて信用しそれ以来北里を非常に信頼したといわれている。

北里は、破傷風菌を大量に培養し、それを素焼きの容器にいれてこした。

素焼きには非常にこまかい隙間があり、液体は少しずつ通すが細菌はとおさない。

こうして、破傷風菌が一匹もいない破傷風菌の毒素だけの汁を作った。

この汁を鼠に注射すると、鼠は破傷風にかかるだろうか。期待にみちて北里は注射した。

注射された鼠は一匹のこらず病気になり、死んだ。

破傷風のもとは、破傷風菌そのものではなく、それがだす毒素によるものだということがわかった。

北里の頭の中におこったつぎの疑問は、この破傷風菌の一匹もいない毒素だけで、動物の体に破傷風に対する免疫を作ることができるだろうか、ということであった。

北里はすぐに実験にかかった。

うすめた毒素を鼠に注射した。鼠は病気になり、やがて回復した。

この鼠と、ほかになんの処置もしてない鼠に、強い毒素を注射した。

一度病気になって回復しか鼠は元気で、そうでない鼠は死んだ。

細菌はいなくても、毒素だけで免疫を作ることがわかった。

北里は、鼠の血液の中にこの毒素を中和してしまう、抗毒素ができるのだと考えた。

免疫になった鼠の血液をとり、こして血清(けっせい=血液から血球を取り除いた、透明の液体)を取り出した。

この中に抗毒素があるはずである。北里は試験管の中で、この血清と毒素をまぜて鼠に注射した。

鼠は元気だった。毒素は血清中の抗毒素で中和されたのである。

つぎに破傷風にかかって死にそうになっている鼠に、血清を注射した。鼠は回復し元気になった。

こうして血清療法の原理が発見卜れたのである。

その頃、やはりコッホの門下のエミール・ベーリング(一八五四~一九一七)が、ジフテリアを研究していた。

幼い子供がかかる、この病気も恐ろしいもので、のどに白い膜ができて窒息し、死んでしまう。

ベーリングは死んだ子供の体を調べて不思議なことに気づいた。

のどの白い膜には、いつもジフテリア菌が発見されるが、ほかの内臓はどこを調べてもみつがらなかった。

のどだけにいるわずかなジフテリア菌によって人間が死ぬのはなぜだろう。

この病気はジフテリア菌そのものによるのではなく、ジフテリア菌から何か毒素がでて、それが全身にまわって死ぬのではないかと考えた。

そうして北里と同じようなやりかたで、ジフテリデの血清療法を発見した。

コッホは、北里とベーリングの連名で「ジフテリア破傷風の血清療法」という研究報告を発表させた(一八九〇年)。

世界の学者はおどろか、そしてほめそやした。

血清療法の原理は、他の多くの病気などに広く応用された。

現在では、馬に弱い毒素を注射し、だんだん強い毒素を注射して、馬の血液の中に強い抗毒素を作らせ、その血清を取り出して保存している。

伝染病ばかりでなく、毒蛇の毒素にたいする抗毒素などもこの方法で作っている。

世界的に有名になった北里は、イギリスやアメリカから、研究費はいくらでもだすし、自由に研究をやらせるから、ぜひわが国の研究所にくるようにたのまれた。

しかし、伝染病の予防も治療も、ほとんど手がつけられず、あれるにまかされている祖国日本のことを思って、北里はコッホに引きとめられるのをあやまりながら帰国した。

帰国後、わからずやの政府の役人と喧嘩しながら、当時の先覚者、福沢諭吉の援助のもとに北里研究所を作り、志賀潔、秦佐八郎など有能な研究者を集めて、日本の伝染病撲滅のために死ぬまで活躍した。

同じく日本を代表する医学者といわれながら、祖国日本とは直接関係のない病気の研究に終始した野口英世にくらべると、北里の研究生活には、全くちがった面があると考えられる。 |

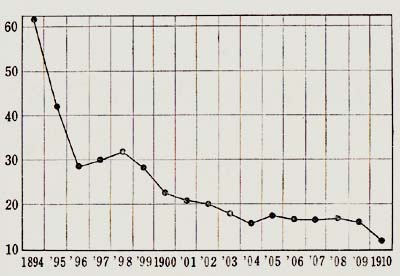

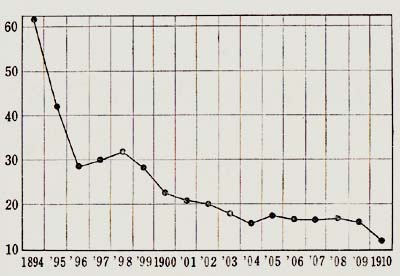

ロンドン公立病院のジフテリア死亡率のうつりかわり。

1894年ころまでは、ジフテリアにかかったものの60%以上が死んだが、

ジフテリア血清療法を行なうようになって急にへった。

1910年(明43年)当時、東京芝白金台町にあった伝染病研究所。

現在の伝染病研究所はそのあとにできたもの。

|

8 菌を食う細胞 top

パスツールの免疫法が発見されてから、その原理をいろいろな伝染病に応用する研究がさかんに行われるようになった。

その中から、免疫がおこる理由をさぐろうとする研究もすすめられていった。

コッホ研究所で、北里柴三郎やベーリングが、立清療法の研究と取組んでいるとき、フランスのパスツール研究所では、エリー・メチニコフ(一八四五~一九一六)が、

「免疫は、血液中の白血球の働きによっておこる。」という意見を強く主張していた。

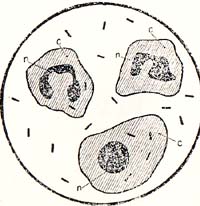

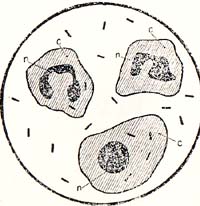

「人間や動物の血液を顕微鏡でみると、黄色い液体の中にたくさんの皿球がうかんでいることがわかる。

血球には、だいたい二種類あって、赤血球と白血球にわけられる。

赤血球は赤く丸くて酸素を体中に運ぶ役目をする。

白血球は、色がなく、形もはっきりきまっていない。 |

メチニコフ

|

血液の中に何か特別なもの、たとえば細菌がはいってくると、この白血球がちかより、体の中にその細菌を取り囲んでとかしてしまう、つまり食べてしまう。」

「人間の体に、ある伝染病の病原菌がたくさんはいってくると、その細菌と自血球のはげしい戦争が行われる。

もし細菌が強く多くて勝てば、白血球は死に、人間は病気にかかる。

しかし白血球が勝てば、細菌は死ぬ。

そればかりでなく、この戦争によって白血球は非常にふえるので、その後ふたたび細菌がはいってきても、たちまち食い殺してしまって、人間に病気にかからかい。こうして、免疫ができるのである。」

というのがメチニコフの主張であった。

この主張にたいして、はげしい反対意見もおこった。

特にベーリングぱ、自分たちが研究した、血清の働きを取上げて反対した。

「毒素を注射された動物は血液の中に抗毒素というものができるのだ。それには確かな証拠がある。

その血液から血清をとって調べてみると、その中には白血球は一つもふくまれていないのに、確かに病原菌を殺す力があるからだ。免疫は白血球の働きではなくて、血清の中にとけている抗毒素の働きによっておこるのだ。」

ベーリングはこういって反対した。

メチニコフは、この強い反対があっても、自分の意見をひっこめなかった。

メチニコフは、ロシア生まれのユダヤ人であった。

メチニコフがまだわかく、パスツールやコッホが新しい輝かしい発見で世間をわきたたせていた頃、彼は結核にかかった若い妻オリガと、その小さな弟や妹たちをつれてシシリー島にいた。

近くに自分で実験室をつくり、海岸近くに、海綿やミジンコやヒトデなどを顕微鏡で調べたり、オリガに生物学のいろいろな学説を話して聞かせたり、小さな弟や妹たちにおとぎ話を聞かせたりして暮らしていた。

そんなある日のこと、彼はヒトデの幼生が食物を消化する方法を調べはじめた。

この動物は、透明であるため、生きたまま、体内のようすを顕微鏡で観察することができるのである。

彼はこの動物の体内に奇妙な細胞があるのを見つけだした。

それは、その体の一部ではありながら、まるで浮浪児のように、体の中をあちらこちらと動きまわり、そのようすは、アメーバに似ていた。

メチニコフは、顕微鏡のレンズの下で、それらの細胞が小さな食物の粒をとりかこみ、その中に取入れ、食ってしまうようすをみた。

「アメーバのようなこの特別な細胞は、食物を取り囲んで食う。

もし微生物がはいってくれば、やはり同じようにして食ってしまうだろう。」

こう考えたときメチニコフはハッと思った。

そうだとすると、この働きは、微生物の攻撃から、ヒトデをまもっていることになるではないか。

これと同じことが、人間の体でもおこっているのでは?

メチニコフは皮膚にバラのとげをさしたときのことを思い出した。傷口は化膿した。

その膿(うみ)は、大部分血液の中の白血球である。

白血球と、ヒトデの体にあるアメーバのような「食細胞」とは、同じようなものではないだろうか。 |

顕微鏡でみた食細胞と細菌

|

メチニコフは庭にかけだして、するどいバラのとげをとってきて、透明なヒトデの幼生の体にプスリとつきさした。

あくる朝、くらいうちに彼はおきだした。

身じたくもそこそこに、傷ついたヒトデを顕微鏡の下においてのぞいてみた。

彼はそこに、自分の想像が実現されているありさまを発見したヒトデの体内につきさされたバラのとげのまわりに、ごったがえすような食細胞の群れがみられたのだ。

「人間の体では血液の中の白血球がこの働きをする。

細菌自体する抵抗力、免疫の現象は、白血球のこの働きによるものである。」 |

メチニコフは、こう結諭した。はげしい論争がくりひろげられた。

厳密な実験による証明を強調するコッホは、メチニコフの意見に冷淡だった。

パスツールは、その頃はすでに老年で、助手たちを指導し、はげますことで余生を送っていたが、メチニコフの主張にはげましの言葉をあたえ、自分の研究所で研究することをすすめた。

メチニコフは喜んでパスツール研究所の一員となった。

微生物の攻撃に対する人体の戦いは、白血球によるというメチニコフの説が正しいのか、抗毒素によるというベーリングの説が正しいのか、当時はお互いに自説を主張することしか考えなかったので、結論はだすことはできなかった。

現在では、両方とも正しいことがわかっている。

9 日本の抗生物質 top

昭和十九年の一月には、第二次世界大戦も三年めをむかえ、日本軍は南太平洋の島々で苦しい戦いをつづけながら、じりじりと後退を始めていた。

国内でも学生が戦争や工場にがりだされ、戦争のみじめさが暗い影をひろげていた。

こういう時代に、「米英最近の医学界、チャーチル首相命びろい。サルファ剤をおぎなうペニシリン」(朝日新聞)いう見出しの記事が二、三日つづいた。

フレミング博士のペニシリンの発見から、アメリカの大量生産のいきさつが紹介されてあった。

英国の首相チャーチルはペニシリンのおかげて、肺炎がたった二日で治ってしまったとも書いてあった。

このあとも、新聞はいくつかのペニシリンの記事をのせ、この年の医学界のニェースはペニシリンに集中してしまった。

しかし実は日本でも、この時はもうひそかにベニシリンの研究が始っていたのだ。

新聞にペニシリンが発表される前の年、細菌学者の梅沢浜夫博士は、召集中の陸軍病院で、フランスのルネ・デュボス博士のタイロスライシンの報告を読んだ。

「フーム、これはおもしろい実験だ。細菌を使ってほかの細菌か殺す薬を作るという考えは目新しい。

ためしに私もデュボスと同じ実験をしてみよう。」

陸軍病院の実験室には、さっそく土をつめた入物が姿を現し、毎日ブドウ状球菌の濃い液がそそがれることになった。

しかし残念なことに、この実験は成功しなかった。

梅沢のつかった土の中には、はじめからデュボスのみつけた菌がいなかったのだ。

これをきっかけに、土の中でブドウ状球菌を殺す菌がほかにないか調べてみると、いくつかみつかった細菌はほとんど放射菌だった。

梅沢はこうしてはじめて放射菌と知り合いになった。

まもなく召集が解除になった梅沢は、大学で陸軍の研究に協力しながら、軍隊をつうじて手にはいる科学報告を読みながら外国の進歩におくれまいとしていた。

きびしいアメリカ、イギリス海軍の目をのがれて同盟国のドイツ潜水艦が、外国のようすを知らせるのが待ちどおしかった。 |

梅沢浜夫

|

そんなある日、軍医学校の稲垣少佐が、例によってドイツから運ばれてきた文献を持ってやってきた。

「梅沢さん、この論文には大変なことが書いてあるんです。まあ読んでみてください。

軍隊にとっても大事なニュースです。」

この論文に目をとおした梅沢は、ハッとおどろいた。

ペニシリンがイギリスでドンドン進歩して、すばらしいききめを現していると書いてあるではないか。

梅沢が、デュボスの実験ばかりに目をうばわれているあいだに、奇蹟の薬の研究は着々とすすめられていたのだ。

稲垣少佐の命令で、梅沢はその年の暮れから翌年の正月までかけて、その論文を翻訳することになった。

軍隊にとってペニシリンはどうしても手に入れたい薬だった。

いっときもはやく研究をはじめたい稲沢少佐は、そのあいだにいろいろ準備をすすめていた。

朝日新聞のニュースが発表されたのはこの時だ。自分たちもいそがなくてはならない。

このニュースから五日だった二月一日、軍医学校の寒い合議室には、細菌学者が何人もよび集められ、ペニシリンを作る相談が始っていた。

ペニシリンのことなど、初めてきかされた人たちばかりなので、

「ペニシリンにそんなききめがあるなどというのは、敵側の宣伝ではないか?」

という人まででるありさまだったが、真っ暗になるまで会議をつづけた結果、

「日本中のカビを集めて、そのカビのジュースをつくり、そのジュースの病原菌自体するききめを調べ、動物にも試してみよう。」

ということになった。

日本の伝統的な食物である味噌、醤油、酒などはみんないろいろなカビの働きでつくられる。

そのため、日本の学者は、カビのことはよく知っていたし、扱い方もじょうずだった。

医者たちは病原菌や動物の扱いにならされていた。

それから半年のあいだ、学者たちはペニシリンを作るカビをみつけだそうと研究にはげんだ。

こうした学者たちの苦心の結果、梅沢の手で、その年の十月の末、やっとのことでペニシリンがカビから取り出された。

それまで病院と研究室でバラバラに研究をしていた日本の細菌学者たちは、こうしてペニシリンを中心として協力して、立派な成績をあげた。

さて、研究室でペニシリンが取り出されたが、つぎの問題は工場で大量に作り出す方法をさがすことだ。

はじめは、フローリーたちが英国でしていたように、一本一本のびんの中に培養液を入れてカビを植え付け、一週間ほどしてから一本一本のびんの培養液を集めて、その中からペニシリンを取り出していた。

ペニシリンの工場の中には、このびんがずらりとならんでいた。

戦争はまもなく終った。それでもペニシリンの研究はそのままつづけられた。

その頃アメリカでは、大きなタンクの中で、消毒した空気をふきこみながら、カビを培養する工場がやっとできあがっていた。

しかしこういう工場の機械や学者が不足していた日本では、すぐにこの方法をまねることもできず、いろいろな部門の学者が集って研究し、実験をかさねながら、すこしずつ工場を完成していった。

空気の消毒が完全でなかったり、タンクにつながるパイプの継ぎ目がもれたりして、ペニシリンのカビ以外の菌がまぎれこみ、そのタンクのペニシリンをみんなだめにしてしまったことも何度もあった。

こうした産みの苦しみをなめながら、日本の抗生物質を作る技術はドンドン進歩し、現在では丗界でも指おりの製造国にまでなった。

また梅沢は、日本中の学校や保健所なとがら送ってくる土の中から新しい抗生物質をさがす仕事をつづけ、昭和三十(1955)年に長野県の土からカナマイシンという結核にきく薬をつくる菌をみつけだし、世界の注目をあびた。

top

**************************************** |