|

****************************************

Index 中世まで ルネッサンス 近世 大戦後 特別読物

Ⅱ ルネッサンスの医学

四章 石炭酸で傷口を洗う 《消毒法》 ジョセフ・リスター

top

1 グラスゴーの王立病院

バレーが手術の方法をあらためてから三百年もたったある日、ダラスゴー王立病院の病室の窓辺で、背の高い一人の医者がぼんやり前の庭をみつめていた。

そこには不幸に毛死んだ患者の死体を一時おいておく建物があった。

医者の名はリスター。彼の外抖病室は、病院中で死亡率が一番高いと悪口をいわれていた。

そして今日もまた、彼が手術をした患者が死んだのだ。

「十人手術をすると六人は死ぬ。」リスターはつぶやいた。

「手術のやり方がまずいのだろうか。」

事実彼はとびきり手術がうまいというわけではなかった。

しかし、手術のやり方がへたで患者の死亡率が高いとは思えなかった。

なぜなら、手術がうまくいったはずのものが死に、手術を失敗したと思ったものが助かるということが多かったのだ。

「何か原因がほかにある。」

リスターは死体から、目にみえない死の毒気が、風にのって運ばれてくるような気がして、ふっと顔をそむけた。 |

消毒法を発明した

リスター(1827~1912)

|

「もしかしたら死の毒が、傷口からはいりこむのではないだろうか?」

このところずっとリスターの頭の中では、こうしう考えが、うかんだり消えたリしていた。

それにはこんなわけがあった。

これまでリスターがあ使った病人のなかには、手足の骨をおった患者がたくさんいたが、それに二種類のものがあった。

ひとつは、外側のひふがやぶれずにつながっていて、なかの骨だけがおれているもの。

もうひとつぱ、おれた骨がひふをつきやぶってとびだしているものである。

前のものは、かたいものではさんで、骨をもとの形につないでおけば、自然になおってしまう。

それが、もし皮膚がやぶれて、折れた骨が外からみえるようだと、たいしてひどい骨折でなくても、まず二人に一人は死んでしまうのだった。

同じ骨折でありながら、なぜ皮膚がつながっているときは治り、皮膚がやぶれて傷口ができているときは死ぬのだろうか。

2 なぜ傷口がくさるのだろう top

「傷口がくさることに原因があるのではないだろうか。」

そういえば、手足を切りとったときも、注意して手術をしているのに、やっぱりそのうちの半分は、傷口がくさって敗血症をおこして死んでしまう。

リスターは何人かの同僚の外科医にこの考えを話してみ几けれどほとんどの医者は、そんなことはとるにたりないことだし、自分たちの力ではどうしようもないというばかりだった。

しかし、傷口をくさらす原因を調べはじめたリスターに幸運がむいてきた。

化学者のトーマス・アンダーソン教授かすばらしい論文をみせてくれたのだ。

「君、この論文は傷口の研究に役に立たないだろうか?

これを書いたパスツールという化学者は、フランスの医者の間では気違い扱いされているらしいが、僕にはすばらしい考えのように思われるんだ。」

リスターはまだパスツールの名前を聞いたこともなかったが、フランスの科学者たちの間で、激しい議論をまきおこしたこの論文のすばらしさに、リスターはたちまちひきつけられた。

ブドウ酒がくさるのは、「空気中にある生きた細菌が中におちこむためだというパスツールの考えをおしすすめれば、空気中や、使う道具についた細菌が傷口について、そこをくさらすということは、当然考えられる。

きっとそうにちがいない。

しかしそれならどうしてこの細菌を防いだらいいのだろう。

「人間の体に無害で、細菌だけを殺すような薬品はないだろうか。」

リスターは研究をはしめた。

いくつかの薬品でためしたが、どれも失敗だった。その時、リスターは耳よりな話申告いた。

それはカールスルーエ市から見学にやってきたある医者と立ち話をしているときだった。

医者がたずぬた。

「傷口がくさると、大変嫌な匂いがしますね。そのために外科の病室は窓をしめきっておくほどです。

この匂いのもとをつくるのは、細菌だとあなたは、考えていらっしやるのですか?」

3 石炭酸を使ったら top

「実は匂いて思いだしたのですが、私どものカールスルーエ市では、下水道の悪臭がとてもひどいので、下水に石炭酸を入れてみたのです。

ところが、石炭酸のききめはたいしたもので、いまでは嫌な匂いはすっかりとれてしまいましたよ。」

リスターはうなった。

「フーム、石炭酸ね。」

「そうです。それに、下水の流れていた牧場では、以前はよく家畜が病気でたおれたものですが、石炭酸を入れてからは、全くその病気で死ぬ家畜がなくなりました。」

「いやぁ、ありがとう。いいことをきかせてくださった。」

リスターはさっそく石炭酸を手に入れて、傷口を洗ってみた。

いろいろためしてみた結果、水にとかした石炭酸で傷口を洗えば、人間の体を傷つけず、細菌だけを殺すらしいことがわかった。

ちょうどそこへ皮膚のやぶれたひどい骨折患者が入院してきた。

期待に胸をはずませながら、リスターは手当てにかかった。

傷の中やまわりをていねいに石炭酸液で消毒し、骨をきちんとつぎあわせた。

つぎに、外からこれ以上細菌がとびこまないようにするために、包帯でしばった。

当時は家のなかの古いボロ布を洗濯もしないで包帯に使うのが普通だった。

しかし、リスターは新しい布を煮沸したり、石炭酸にひたしたりして充分に消毒して包帯に使った。

翌日「傷口が膿(うみ)をもってはれているのではないか。」と、こわごわ包帯をといたリスターはほっとした。

この患者の傷はすばらしいはやさでよくなっていき、日ならずしてこの患者は健康をとりもどして退院した。

この事件は町中の評判になった。

「リスターに治療してもらいたい。」と大勢の患者がおしかけた。

事実いまやグラスゴーのリスターの受けもっていた病室は、世界中でもっとも安全な病室であった。

しかし同じ病院でも、廊下をへだてたむこう側の病室では、傷口の手当てに旧式の方法を使っていたので、あいかわらず患者の死亡率は高かった。

リスターの成功は、すぐ仲間の医者たちに利用されるようになった。

しかし、その理屈はなかなか認められなかった。

パスツールが、フランスで悪意のある攻撃に悩まされているとき、パスツールの説を認めそれをおしすすめたリスターも、イギリスの医者の頑固な頭に悩まされることになった。

彼らはリスターに向かってこういった。

4 細菌がはいらないようにするには? top

「ウジは肉のなかから自然にわくものだ。動物は乾いた物がしめるとそこに生まれるのだ。

傷口のうみも、体の一部分が自然にくずれてくさるのだ。

ウジもそこからわく。」

傷口にウジがわくのは、そこに蝿がたかって、卵をうみつけていくからであるが、その卵は小さくて、肉眼ではみえなかった。

傷口をくさらせるのは、もっと小さい細菌が原因だなどということは信じられるはずもなかった。

しかし、実際にリスターの消毒法でやると、死ぬ者がへったので、リスターの発見の正しさはだんだんに認められ、何年かのちには外国にも彼の方法が拡がっていった。

リスターは菌が傷口にはいるあらゆる場合を考えて、これまでのやり方をあらため、徹底的に消毒を考えた。

当時、つまり十九世紀なかばの外科医たちは、手術後に手を洗ったが、彼はまず手術まえに手を洗い、これまでのように血や膿(うみ)のこびりついた古い手術衣を着ることをやめて、清潔な手術衣を着た。 |

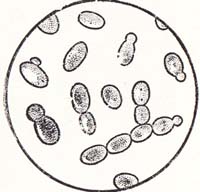

リスターの消毒器

|

傷口をぬう針と糸を襟にとめる習慣をやめ、消毒した糸でぬいあわせた。

それでも死ぬことがあった。彼は考えた。どこから入り込むのだろう?

そうだ、「空気中からおちてくるのだ。」

そう考えた彼は、石炭酸を水でうすめて、噴霧器で手術室や病室にまいて、空気を消毒するという方法を考えだした。

鼻をつく石炭酸の匂いがたちこめた外科の病室で、リスターは手術をした。

このききめはすばらしかった。

パスツールの発表した「発酵は生きている細薗によっておこるもので、同じように腐敗、つまりくさるという現象も、細菌のためにおこるのだ。」というすばらしい考えは、こうして海をわたったイギリスで、リスターによって証明されたことになった。

証明されたばかりか、人命を救う医学に大変役に立つことになった。

一八七四年、イギリスで勝利をおさめたリスターは、パスツールに手紙を送り、彼の勝利の糸口は、パスツールの研究が元になっていること、パスツールの研究が全人類の幸福のためにすばらしい役割をはたしていることを感謝した。

こうして二人のすぐれた化学者は、たがいに尊敬しあうなかのよい友人になったのである。

外からくる細菌をふせいで傷口をまもるという消毒の基本的な考えは、現代の外科医術のもとになったのである。

五章 世界にさきがけた麻酔手術 《麻酔薬》 華岡青洲

top

1 父の診療所で

十八世紀の末ごろ、ここ紀伊国那賀郡平山村(現和歌山県紀の川市)にある華岡診療所で、華岡直道が村人たちを治療していた。

その子供の震(ふるう=のちに青洲と号した)は、庭から父のすることをじっと見ていた。

治療室に一人の少年がはいってきた。

腕に赤くはれものができている。見るなり、父はうなずいて膏薬をはり、しばらく待つようにいった。

つぎにはいってきたのは、年よりの農夫。足にぼろきれをまいてびっこをひいている。

鍬をつきたてたのがうんだのだという。傷口を見ていた父は、

「足を切りおとせばたすかるが……」

「めっそうもございません。」 農夫は身ぶるいして断わった。

「そうだろうな――」といいながら、簡単な手当てをして包みわたし、これを水でせんじて飲むようにいってかえした。 |

世界にさきがけて全身麻酔手術をした

華岡青洲(1760~1835)

|

今度は先ほどの少年が父の前にすわった。薬をはがし、メスを取上げるとすばやく腫物を切開した。

少年は痛みを感じないようだった。膏薬には、麻酔薬がぬってあったのである。

二、三日後、少年は元気になったが、農夫は死んだ。直道は暗い顔でいった。

「麻酔膏薬が全身麻酔にきけばなあ。」

2 医学をあきらめたダーウィン top

麻酔薬には東洋、西洋ともケシやチョウセソアサガオなどが、古くからしられている。

中世の南イタリアのサレルノ医学校では、吸入法まで工夫された。

しかし全身麻酔はちょうどいいという量がむずかしく、少なければきかないし、多すぎればそのまま目覚めないで死んだ。

うまくいっても副作用が残ることが多かった。

ルネッサンス期にあらわれたアンブロアズ・パレーという名医が麻酔薬を使わないで、できるだけ早く手術することが正しい方法だといったのがきっかけて、ヨーロッパでは麻酔薬は歯科や骨つぎ以外には、しだいに使われなくなったといわれる。

ダーウィンは、医学生だった一八二八年頃、麻酔薬なしの子供の手術のむごたらしさに手術室を逃げだしたと自叙伝でこう書いている。

「エディンバラで病院の手術室に二回出席し、ふたつの大変ひどい手術を見ました。そのひとつは子供でした。

私は手術がおわらないうちに逃け出してしまいました。

その後、私はどんなことがあっても出席しませんでした。

これはクロロフォルムの恵みのある時代よりまえのことでした。

この二人の病人は、私を長いあいだ苦しめました。」

「なんとか、痛みなしに安全に手術することはできないものだろうか。」

ダーウィンでなくても外科医たちぱ手術のたびにこう思った。

外科医より手術を受ける本人が切実にこう思った。

薬だけでなく、電気や催眠術なども使われたが、うまくいかなかった。

クロロフォルムによる麻酔術が発明されたのは、一八四七年 ダーウィンの三十八歳のときのことである。

これを発明したのは、ジェームス・シンプソンという、エジンバラ大学の産婦人科の教授であるが、実はこれより四十年もまえ、日本で全身麻酔による乳ガンの手術が成功していたのである。

発明者は華岡青洲(はなおかせいしゅう)、その幼名を震(ふるう)といった。

青洲はヨーロッパ医学と同時に漢方医学も学んでいた父の直道から医学の手ほどきをうけ、一七八二年、二十三歳のとき京都にいった。

ここで内科とオランダ流外科をみっちり勉強して、ふたたび草ぶかい平山村にかえってきた。

オランダ流とはいえ、現実にはれものの切開や簡単な血止め、切り傷のぬいあわせなどの技術を教わっただけで、ガンの手術法や麻酔については、それを書いた書物をさがして読むほかなかった。

青洲はヨーロッパの本も中国の本も読んだ。

そしてこれまでに麻酔についてどんなことがわかっているか、薬草をどのくらいつかえばよいかをさがして読んだ。

青洲はひそかに全身麻酔によるガンや足の切断手術を夢みていたのだ。

中国の本に眸麻酔作用のある植物が絵入りこ書いてあった。

[しかし、中国から買い求めるのではかぎりがある。

身近にいつでも手にはいる薬草のなかに麻酔作用のあるものはないか。」

青洲は、診察のあいまに山を歩き、谷をさがし、村人にたずねて麻酔作用のおりそうな薬草や毒草を採集した。

けれども、それらの草の麻酔作用や安全な量をしるにはどうしても人体で実験をしなくてはならない。

3 危険な人体実験 top

「もしものことがあれば……」となかなか決心がつかなかったが、手術できないで次々と死んでいく患者を目の前にして青洲は、麻酔薬のことを、妻に話した。

話を聞いた妻のかえと母は協力を申し出た。命がけであった。

彼女たちぱ青洲が調剤した薬をのんで、ききめや毒性をためしてみた。それも一度や二度のことではない。

長い年月が流れたある日のことである。

すでに四十歳をすぎた青洲は、薬草のためにねむりつづける妻のめっきりやつれた顔を心配げにのぞきこんだ。

もう六時間もたっている。そろそろ麻酔がさめねばならぬ時刻だ。量が多すぎたのだろうか。

あたえた薬は、チョウセンアサガオの種と、いりカブトの根を主とした六種の薬草を調合したものだった。

心配したこともなく、ほどなく妻が目ざめた。

「さあ、これを飲め!」

解毒剤をあたえながら青洲は安心と成功の喜びを同時にあじわった。薬は完成したのだ。

彼はこの調合した麻酔薬に、華岡通仙散(または麻沸散)という名をつけた。

一八〇五年冬、四十六歳の青洲は乳ガンをわずらう六十歳の老婆に、この麻酔薬をのませて、ガンの手術をした。

しずかに眠ってので、手術はたやすくできた。手絎は成功だった。

4 一生を農村にささぐ top

その後も、足の関節の切断やぼうこう結石の摘出など、次々と麻酔による大手術に成功した。

しかし悲しいことがおこった。

妻のかえが、長い間の薬の試験で、ついに目が見えなくなってしまったのである。

悲しみをよそに、青洲の名は全国に有名になった。

重病患者や弟子入りを希望する青年たちが何百人も平山村をおとずれた。

蘭学の始祖、杉田玄白はこの時すでに七十三歳であったが、自分よりずっと若い青洲にていねいな手紙を送った。

手紙には「あなたの仕事大変に感心しました。」という意味のことが書いてあった。

紀州の殿さまはこの名声をきいて召しかかえようとした。青洲はこういった。

「大変ありがたいことですが、官職につきますと農民たちの治療ができなくなりますので……」

結局。勝手勤めといって毎日いかなくてもいい役をもらって、一ヵ月の何日かはお城にいって武士を治療し、大部分は自分の家で村の人たちの診察や治療にあたった。

一八三五年、七十六歳で彼は死んだ。

しかし、せっかく発明された青洲の麻酔法は、その後の日本のうつりかわりのなかで研究を引継ぐ者もなくとだえてしまった。

こんにち日本でおこなわれているのは、その後、、ヨーロッパで発明されたものが輸入された方法である。

一八〇五年といえばダーウィンの生まれる四年前のことである。

ダーウィンが華岡のことを知ったら、さておもしろかったであろうにと思うのであるが、当時日本の科学はヨーロッパ人にはほとんど理解されなかった。

六章 伝染病を予防する方法を探せ 《ワクチン》 パスツールたちの努力

top

1 大量殺人の犯人は?

次から次へと人々の生命をとらえては、風のように拡がっていく伝染病。

この悲惨な大量殺人のまえに、人々はただおそれおののき、神に祈りを捧げるだけであった。

しかし、お祈りがこの場合なんの役に立つだろうか。

人類が伝染病による死からのがれるには、伝染病にたいして決死の戦いを、いどまなければならなかったのだ。

たたかうには、まず敵の正体を見やぶることが黽要である。

人類はまず、伝染病の原因、微生物の正体を見極めなければならなかった。

その戦いに勝利ののろしをあげたのは、フランスのルイ・パスツールであった。

パスツールは元々、生物学者でも、まして医者でもなく、化学者だった。

パスツールがまだ若かった頃のこと、その頃、彼はリールの大学の学長をやっていた。

ある日ブドウ酒製造業者が彼のところへやってきた。 |

伝染病予防のワクチンを発明した

パスツール(1822~1895)

|

「パスツールさん。フランスの重要産業である、ブドウ酒製造業は いまつぶれようとしています。

せっかくしこんだブドウをいれた樽の中身は、香のよいブドウ酒にならずに、臭くてすつぱい汁になってしまうのです。

大勢の業者や、ブドウの栽培によって生活している農民たちは、どうすることもできずに破滅をまっています。

腐敗の原因はわからず、手のうちようがありません。何とかならないものでしょうか?」 |

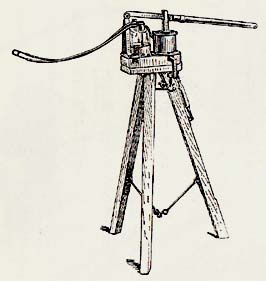

熱心な頼みにおうじて、パスツールは、顕微鏡を片手に工場にいった。

そして泡をだしてうまく発酵しているブドウの汁には丸っこい形をした酵母菌が、盛んに繁殖しているのを見つけた。 一方、くさった汁には、酵母菌はみつからず、そのかわりに、細長い小さな生き物が、無数に増えていくのをみつけた。

「フドウをアルコールにかえるのは醉は菌のはたらきだ。くさるのは、べつの微生物のためだ。 この微生物は、酵母菌をころし、ブドウをくさい、すっぱいものにかえる。

だから、この有害な微生物を殺すか、樽の中に入りこまないように工夫すればよいのだ。」 |

パスツールの発見によってブドウ酒づくりは改良され、たくさんのブドウ酒工場が助かった。 この時からパスツールは微生物の研究仁熱中するようになった。 |

酵母菌

|

2 微生物が伝染病のもとだ top

蚕(カイコ)に微粒子病という病気がある。

いちど蚕がこれにやられると、どんどん拡がって蚕は全滅し、絹糸を作っている農民たちは大損害をうけた。

これを調べたパスツールは、その原因が独特の微生物であることをみつけた。

こんなことがあってパスツールは、すべて石伝染病は、それぞれ独特の微生物によっておこるのではないかという考えをますます強くもつようにだった。

おりから一八五四年クリミア戦争がはじまると、敗血病で死ぬ者が増えたが、当時の医学では、どうにもならなかった。

伝染病が微生物によっておこるというパスツールの考えは、多くの頑固な学者たちによって反対された。

その頃までは、微生物は自然にわくものだ、と信じられていたのである。

パスツールは、精密な実験を繰返して、微生物はかならずその親から発生するものであり、したがって、いったん微生物を殺し、そとから入ってこないようにしておけば、微生物はいつまでも現れないことを証明してみせた。

3 外科医学に福音(ふくいん) top

イギリスの外科医、ジョセフ・リスター(一八〇三~一八七三)は、パスツールの論文を読んで、その理論を自分の仕事に応用して成功した。

リスターはパスツールに手紙を書いた。

「外科があなたにどれほど多くを負うているかをお知らせします。

このことが、私にとって最大の喜びつあるという以外、ほとんど何もつけくわえる必要はありません。

発酵が微生物によっておこされるように、傷口がうむのも空気中の微生物ではないでしょうか。

そこで私は石炭酸による消毒法をはしめました。

おかげで、これまで手術を終った患者の四十五パーセントが死んでいたのが、わずか十五パーセントにへったのです。 先生にお礼がいいたくて筆をとりました。」 |

この手紙を受けとったパスツールのようこびもまた、大変なものであった。

さていったん体の中に入ってきた病原菌を、どうやって殺したらよいか。

すなわち、伝染病をなおすにはどうしたらよいか、という研究が、パスツールのつぎの仕事であった。

消毒薬を注射すれば、病原菌は死ぬであろう。

しかし、人間も死んでしまうであろう。

「何かいい方法はないものかなあ。」

パスツールは、いつもこのことを考えつづけた。

まず頭にうかんだのは、ジェンナーの牛痘ワクチンのことである。

しかしもう、五十年以上もまえのことである。

「あの時は人間の天然痘を防ぐのに、牛の天然痘のウミをとって人間にうつす。

うつされた人間は牛の天然痘にかかるがこれは軽くてすむ。

そしてそれっきり、本物の天然痘にはかからなくなる。こうしう方法だった。

ほかの伝染病でも、この方法がつかえないだろうか。」 |

しかし、そう簡単にはいかなかった。

ジェンナーの場合も長いあいだ観察して、牛痘を人間にうつしても、絶対に安全で、しかも確実にききめがあるということがわかってから、初めて実行に移したのだ。

それでも、ずいぶん長い間、民衆は信用しなかった。 |

子供に牛の天然痘を植付けている

ジェンナー(1749~1823)

|

なかには、「牛になるのではないか」といって反対した者もあった。

こんなことを考えながら、パスツールは、研究をつづけた。

4 免疫の再発見 top

東部フランスのジェラ山のちかくて、見事な四頭の牛A、B、C、Dを前にして、パスツールとその助手ルーとシャンペルラン、獣医のルーブリエ、それに数人のお百姓が集まっていた。みんなはルーブリエ先生の「タンソ病のすばらしい治療法」というのを見にきたのだ。

ルーとシャンベルランが、パリのパスツール研究室からもってきたタンソ病菌を、牛の肩に注射する。

よく朝、牛は四頭とも注射のあとがはれあがり、息をハーハーはずませている。タンソ病にかかったのだ。

「さあ先生、どうぞおすきな二頭をおとりください。」

パスツールにいわれて、ルーブリエ先生はA、B二頭の手綱をとり、この地方のお百姓の間でもっぱら評判になっている荒療治を始めた。

かわいそうに、病気の牛は体中をこすられ、刀で傷をつけられる。 |

|

ルトフリェ先生は傷口にテレビン油を流しこみ、お酢の匂いがプンプンする膏薬を牛の体中にぬりたくり、大奮闘のすえ、その上から包帯でグルグルまきにする。

こうすればタンソ病はなおるというのだ。

結果はどうだったろう。Aの牛は助かったが、Bは死んでしまった。

ところで治療をうけなかった二頭の牛はどうなったのだろう。C、D二頭のうちDは死んだが、Cは助かった。

この治療法の効果を知るために、パリからはるばる出張してきたパスツールはいった。

「あなたがAとCの牛をえらんでいたら、私たちはあなたの治療法を信じなければならなかったでしょう。

治療してもしなくても、半分が死んで半分が助かった。

ということは、あなたの治療法はやっても、やらなくても同じだということです。」

ルーブリエ先生はしきりにいいわけをしたが、パスツールは、別のことを考えていた。

「いや、もしかするとあなたは、私にいいことを教えてくださったのかもしれない。」

パスツールは、幸運にも一命をとりとめた牛を見ながらこういった。

「かりに、あなたの治療法が、ききめがあるとして、どうして治療を受けないこの牛が助かったのでしょう。」

パスツールはつぶやいた。

「もしかしたら、この牛はタンソ病に免疫になっているのかもしれない。」

タンソ病にかかった牛がみんな死ぬわけではないということを、パスツールは以前から知っていた。

パスツールはこう考えた。

「エッ、免疫ですって。それは何ですか。」

みんながパスツールの顔を見た。

「伝染病にかからなくなっているということです。」

「もし、この牛がタンソ病に免疫になっているならば、タンソ病菌のもっとすごいのにもたえられるかもしれない。」

パリから、新しい毒性の強い菌がとりよせられた。

二頭の牛は気の毒にももう一度、すごい菌を注射されるはめになった。

不思議なことに二日たっても、三日たっても牛は病気にかからない。

注射したところがはれもしない。

「あんなすごいやつを注射したのに不思議だ。やっぱり牛は免疫になっている。」

その後いく月ものあいた、ルーとシャンベルランはパスツール先生の一人言を聞かされた。

「微生物にたいして免疫にしなければならない。免疫、免疫。」

免疫という言葉は、パスツールが、ジェンナーの牛痘にちなんでつけた言葉である。

パスツールの実験室の人で、おできになやまされている人がいた。

短い間をおいては体のあちこちに腫物ができた。

パスツールはさっそくおできのうみを一滴とって、スープの中で培養にとりかかった。

ブドウのふさのような形の細菌が見つかった。

それからしばらくの間、パスツールは病院にでかけては、化膿性の病気の膿(のう)の中から、同じ形の細菌を見つけだすのにいそがしくて、タンソ病の免疫のことはそのままになってしまった。

一方、ルーとシャンベルランは、倍率の高い顕微鏡でもふたつの点のようにしかみえないほど、小さい小さい微生物を注意ぶかく育てていた。

これは一八六九年に獣医のモリツがみつけて、パスツールが鶏のスープで培養に成功した鶏コレラ菌だ。

鶏コレラ菌が、いっぱい入っているスープの中に、火にあぶって消毒した白金線をつっこんで茵をつける。

つづいて新しい、つくりたてのスープの中に、手ばやくその白金線をつっこむ。

こうしてルーとシャンベルランは根気よく鶏コレラ菌を毎日毎日植え継いでいく。

このスープを注射された鶏は、羽根をだらりとたらし、毛をさかだてて丸くふくらみ、眠気におそわれたように目をとじ死んでしまう。

コレラだ。

一八七九年クリスマスの休暇があけて、研究室にでてきたパスツールはさっそく仕事をはじめた。

しかし、いつもならコレラにかかって死ぬはずの鶏が、今回にかぎってコレラ菌のスープを注射されても死なないのだ。

「休暇ボケかな?……そうだ、菌が休暇中ほうっておかれたので、弱ってしまって病気をおこす力もないのだ。」

スープの入ったフラスコを見たパスツールはこう思った。実際に菌は弱っていた。

やりなおしだ。パスツールは、あらためて新しい生きのいい病原菌を作って鶏に注射した。

と、不思議なことがおこった。

普通ならすぐコレラにかかって死ぬはずなのに、注射をうちそこなった鶏だけは元気でエサをたべてしる。

このときパスツールはハッと気がついた。パスツールは大声で助手たちをよび集めた。

「諸君、聞いてくれ、大発見だ。」

と、パスツールは、いま見たことを話したうえでこうむすんだ。 |

鶏を使ってのコレラ菌の実験

|

「弱められた菌を注射された鶏は、死なないで回復する。

そればかりか、そのあいだに免疫になって、二度とその病気にかからないような体にかわってしまうのだ。

この原理を人間の伝染病に応用しよう。さあ、すぐ実験にとりかかろう。」 |

三人は大急ぎで、古い菌が体に免疫を作ることを確かめる実験にとりかかった。

病毒を弱くするにはどのくらい古くすればいいのか。一ヵ月から二ヵ月のあいだでは毒性はほとんどかわらない。

三ヵ月、五ヵ月、八ヵ月、それ以上になると毒性は全くなくなる。

しかし毒性がなくなっていくようすは、日数だけでは規則的にあらわせない。

ほかになにが作用するのだろう。酸素だ。酸素のせいなのだ。

空気にふれたままにしておくとしだいに弱まっていく菌も、空気に接しないように、ふたをした試験管の中にいれておけば、もとの強さのままだ。

パスツール、ルー、シャンゲルランは、いろんな強さの毒性をあった鶏コレラ菌をつくった。

たくさんの鶏が、まず弱い菌の予防注射をうけた。それから、もういちど猛毒の菌を注射された。

あくる日鶏たちは元気にエサをつついていた。つぎの日も、つぎの日も。

パスツールは五十八歳だった。

5 医学アカデミーで発表 top

ジェンナー(一七四九~一八二三)の種痘は、皮膚の一部に軽い病気をおこさせて、重い病気、つまり天然痘を予防した。

全く同じように、毒性の弱い鶏コレラ菌を注射すると、鶏はかるい病気にかかるが、なおったのちは猛毒の薗にたいしても免疫ができる。

ジェンナーは天然痘と種痘との関係を何も知らないで成功したのだが、私は鶏コレラ菌を知っているし、毒性の強いものから弱いものを作ることができる。

動物を殺す微生物を、動物を救う微生物にかえることができるのだ。」

当時はたかが鶏の病気ぐらいで威張ることはないと、てひどい攻撃をうけたが、パスツールたちは猛然とワクチンの研究にのりだした。

免疫の仕組がわかったからには、病原菌の毒性を弱くする方法を見つけだすことだ。

研究は着々とすすめられた。鶏コレラにつづいてタンソ病のワクチンができあがった。

この原理はジェンナーの天然痘予防法とにていたが、病気をおこす病原体そのものを使うという点で、全く新しいやりかただった。

「弱めた病原菌を注射すれば、本物の強い病原体にたいする抵抗力ができるのではないか。」

パスツールと助手たちがつぎに手がけたのは狂犬病であった。

狂犬にかまれると、大でも猫でも人でも狂犬病にかかる。

よだれをダラダラ流し、苦しみもだえながら痙攣をおこして死ぬのである。

当時、狂犬にかまれた人があると、鍛冶屋に運びこみ、傷口を真赤にやけた鉄ぼうでじりじりとやいた。

ひどいさけび声をあげて苦しみもだえ、そのうえたいていは発病を喰いとめることぱできなかった。

パスツールの研究室は、次々に運びこまれる研究用の狂大の、恐ろしいうなり声にみたされた。

パスツールは助手たちをはげましながら、毎日毎晩、狂大の脳を顕微鏡でのぞきつづけた。

彼の目は赤くはれあがり、まつ毛もぬけおちるほどだった。

けれどもめざす病原菌を発見することはできなかった。

「いない筈はない。」

パスツールがこう信じたのには理由があった。

狂犬の脳をすりつぶして、健康な犬や兎の脳に直接注射すると、確かに全部狂犬病にかかったからである。

(実は狂犬病の病原体は、細菌ではなく、それよりももっと小さいビールスであった。

だから、普通の顕微鏡ではみつかるはずはなかったのである。)

パスツールは狂犬病の病原体は目には見え確か、かならずあると信じてワクチンを作る研究をすすめた。

五年間の苦しい研究ののち、狂犬病の病原体を見ることはできなかったが、それでいてパスツールはついに狂犬病の正しい予防法を発見した。

狂犬の脳を何日間かかわかしておくと、病原体の力は弱まる。

これが、ワクチンである。

パスツールは狂犬病ワクチンの弱いものから少しずつ強いものをいくつか作って、そしてはじめは弱いものを、のちにはだんだん強いものを一日おきに注射していくのだ。

そうすれば犬でも兎でもそして人間でも、そのあいだに強い免疫ができて、本物の病原菌が入ってきても病気にならなくてすむ。

実際に狂犬病の病原体を目で見ることができたのは、それから約五十年のち(一九三二年頃)、電子顕微鏡が発明されてからのことである。

幸いなことに、狂犬病は、狂犬にかまれてから、普通二十日ぐらいたって発病する。

しかも狂犬にかまれてからワクチンを注射してもまにあうのである。

狂犬にかまれて死を覚悟していた人々は、この話を伝え聞いて続々とパリにやってきた。

ロシアからもアメリカからもやってきた。

パスツールと助手たちは、夜もねらずにワクチンを作った。

人々はパスツールを人類の恩人としてたたえ、金持ちも貧乏人も、パスツール研究所の建設資金に寄付した。

この研究所はいまでも伝染病にたいする人類の戦いのため、大勢の研究者が活躍している。

top

**************************************** |