|

****************************************

Index 中世まで ルネッサンス 近世 大戦後 特別読物

Ⅲ 近世の医学

七章 伝染病は微生物がおこす 《結核菌の発見》 コッホ

top

伝染病の原因が微生物だという考えは、この頃からしだいに本当のことのように見えはじめた。

だが伝染病にはいろんな種類がある。この微生物が、この伝染病をおこすのだということが証明できないかぎり、確かなことはいえないのである。

この仕事は、パスツールの一番の競争相手コッホの手によってなされた。

1 伝染病は微生物がおこす

ちょうど発酵の研究をパスツールがパリでおこなっていたころ、ドイツの田舎でコッホ少年は小学校に通学していた。

一八六六年、コッホはドイツの医科大学を卒業して、まもなく、ある田舎町に医院の看板をかかげた。

オーストリアのゼムメルワイスの産褥熱退治が大々的に報道された。 |

結核菌を発見した

コッホ(1842~1910)

|

ヨーロッパ中の医科大学では教授から学生まで、パスツールの発見と、伝染病の原因が微生物であるかないかをさかんに議論していた。そ

の頃コッホは、まもなく二十八歳になろうとしていた。

コッホは、二十八歳の誕生日に、妻から一台の顕微鏡をもらった。

彼はうれしくてたまらず、手当たりしだいに、のぞいてまわった。

ある日のこと、タンソ病で死んだ羊の血液をのぞいてみた。

黒いに血液の一滴のなかに、まるい小さな血液にまじって、非常に小さい棒のような形をしたものが見えた。

ある部分では、棒がつながって糸のように長く見えた。

「これはいったいなになのだろう。

確かに健康な羊の血液には見られないものであるが、もしかしたら微生物ではないだろうか。

ちっとも動かないところをみると、血液が変化してできたものかもしれない(これはその頃の常識であった)。」

コッホには何となく、この棒が微生物に思えた。かれをまっている患者たちのことも忘れて考えこんだ。

「この小さな棒が生きているかどうかを確かめるには、どうすればよいのだろうか。」

いろいろためしたり、また考えこんだりを繰返しているうちに、とうとう、うまい方法を発見した。

小さな木片を炉のなかで加熱する。

こうすれば、そこについていると思われる微生物はすっかり死んでしまう。

この木片にタンソ病で死んだ羊の血液をぬりつける。

つぎにハツカ鼠の尻尾を、消毒した小刀できずつけ、その傷口へ用意した木片の血液をなすりつけて箱へいれた。

あくる朝、箱の中の鼠はかたくなって死んでいた。

彼はふくれあがって真っ黒になったハツカ鼠の脾臓をすばやく切りひらき、ドロドロになった真っ黒な血液の一滴を顕微鏡のガラスにたらした。

「いた。昨日見たのと同じ形の棒のようなものが無数に見える。この棒は生きているにちがいない。

おそらく昨日尻尾の傷口からはいったのは、ほんの数匹にすぎなかったのであるうに、わずか二十四時間のあいだに、何十億という数に増えている。

何とかして、この棒が生長するようすを目で確かめることはできないものだろうか。」

生きた鼠の体内でおこる変化を直接に見ることはできない。

コッホは診察のあいだも、このことを考えつづけた。

「そうだ、鼠の体を作りあげている物質にちかいものの中で繁殖させてみょう。……

それに適した材料にはと……そうだ、牛の目玉の内部の眼房水(がんぼうすい)がよかろう。」 |

タンソ病の病原体

|

いちどは失敗した。他の菌がタンソ病菌を殺してしまったのだ。

彼は苦心のすえ、他の菌がはいらないように工夫した。

あらかじめ加熱して他の微生物を殺した一枚の小さなガラスの上に、いま殺されたばかりの健康な牛の目からとった眼房水を一滴おとし、その中ヘタンソ病にかかっている鼠の脾臓(そこにはかぞえきれないほどのタンソ病菌がいた)のほんの一かけらを入れた。

そして、その水滴の上に、中のくぼんだ厚いガラスを、ワセリンでぴったりとはりつけ、これを手早く裏返しにした。

「これでもう何物も入り込めない。

さあ、この中で、タンソ病菌がどのように繁殖するかを、顕微鏡で観察してみよう。」

何時間たったことだろう。やがてその中で恐ろしい変化がはじまった。

タンソ病菌と思われる細長し棒状のものが、ゆるゆるとのびはじめ、レンズの中を蛇のようにくねった。

二時間のあいだに、小さな脾臓の破片は、すっかりこんがらがった糸王のようなむれでおおわれてしまった。

棒状のものは確かに生きている。

「だが、この糸がほんとうにタンソ病の病原体なのであろうか?」

2 なぞの細菌 top

これを確かめるためにコッホは最初に見た糸王を、密閉されたガラスの中の眼房水から眼房水へと、八代にわたって植え継いだ。

そして八代めの菌がいっぱいつまっている眼房水――そこにはもう鼠の脾臓の一かけらもなく、あるのはただタンソ病菌と思われる棒状のものの子孫がうごめいていた――を注意深く、やいた木片につけて、これを健康な鼠の尻尾を傷つけた傷口へぬりこんだ。

あくる日、コッホは期待に胸をはずませながら箱をのぞいた。鼠はタンソ病にかかって死にかけていた。

コッホは手ばやく、鼠を解剖し、牌臓の一片を顕微鈍の下においた。そして、のでいてみると、

「あっ、いるいる。間違いなくあの最初に見た棒状のものは、タンソ病の病原体である。」コッホは思わずさけんだ。

しかし、まだ反対があった。完全にタンソ病菌一種だけを純粋培養しなければ!

コッホはこの難問もとくことができた。

ジャガ芋を材料にして、簡単でしかも確実に細菌の純粋培養をする方法を発明したのである。

ある日コッホは自分の家の台所で、丸くて赤いもようのあるジャガ芋の切れはしを見た。

ひろいあげてみると、ゆでたジャガ芋に何かがついたものらしかった。

コッホは、これを顕微鏡で調べてみた。 と、おどろいたことに、そこには、同じ形をした細菌がびっしり集っていたのだ。

「ハハーン、これははじめにひとつの菌がついて、それがジャガ芋を養分にして増えたものにちがいない。」

「もしそうだとすると、これを、細菌の純粋培養につかえないだろうか。

が、ごちゃまぜにいろいろな菌が集まっている中から、一つだけをどうして取り出すのか?」

「そうだ、水でうすめればしい。うんとうすめて、一つのジャガ芋に一つの細菌しかつかないくらいにすればいい。」

コッホは、自分にたずねて自分で答えながら、ジャガ芋による細菌の純粋培養法を考えだしていった。 やっていくうちに、ジャガ芋ではうまくそだたない細菌が現れて困った。何かよい方法はないか。

「スープでジャガ芋をつくればいい。 つまり、スープを何かでかためて、ジャガ芋のような固体にすれば、どんな栄養物のものだってできる!」

これはすばらしい思いつきだった。こうして、寒天培養基が工夫された。

これまでは、細菌を育てるには、フラスコの中に栄養物をいれた液体の培養基であったために、めざす細菌だけを取り出すことは 非常にむずかしかったのである。 それをコッホは、うまい方法を考えついたのだった。 |

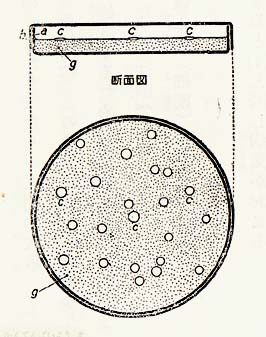

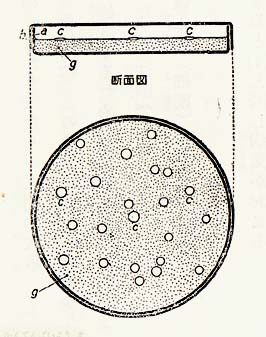

寒天培養基を入れたシャーレで

カビや菌を繁殖させ、よりわける。

|

このようにして、羊や牛の最大の敵であったタンソ病の病原体は、ついにつきとめられた。

時に一八七六年であった。

コッホのこの研究は、羊や牛の大敵をつきとめたぽかりでなく、人間の大敵――人間をおそう伝染病の病原体――をつきとめることになった。

それは、このタンソ病の研究をつうじて、「この微生物が、この伝染病をおこす」ということを確証するための条件を発見したからである。

これは「コッホの条件」とよけれ、細菌学の基礎となった法則である。

① 発病した動物の体内から、つねに同じ形の微生物(細菌)が発見される。

② その微生物だけを純粋に培養する。

③ 培養した純粋の微生物を、健康な動物に注射すると①と同じ病気がおこる。

3 悪魔の正体をつきとめる top

右の表を見てごらんなさい。

十九世紀の七十年代の終わりから九十年代にかけて、いっせいに、らい、腸チフス、マラリア、結核、ジフテリア、コレラ、破傷風、肺炎などの伝染病の原因が、はっきりと微生物であることが確かめられ、顕微鏡の下に正体を現した。

そして、一八九四年には、フランスのエルザンの手で、悪魔ペストの病原体心はっきりと確認されたのである。

その頃ヨーロッパでは七人のうち一人は結核で死ぬというほど、結核がひろまっていた。

それにその症状といったら、実にさまざまな恐ろしいものだった。

丈夫な働きざかりの人が突然せきこみはじめ、高い熱をだし、体中にアワつぶのようなものができて一ヵもたたないうちに死んでしまうかと思うと、乾いたせきがしだいにひどくなり、血をはき、症状はゆっくりとすすみ、痩せ衰えて死んでいくこともあった。 |

|

いろいろな細菌

|

この病気が伝染病らしいということは、十六世紀の中頃から想愧した人はいたが、それを確かめることはできなかった。 親兄弟が次々に結核で死ぬことがあるため、遺伝病と考える医者のほうがむしろ多かった。

一八六五年三月、やっと乳離れするかしないかくらいの丈夫な子兎をつかまえて、軟らかな耳に傷をつけでいる軍医がいた。

フランス人のビュマンである。

「結隊が伝染することを何とかして確かめたい。 伝染することがわかれば予防のしようもあるだろう。」

と考えた彼は、まだ病気にふれる機会のなかった小さい子兎で実験することを思いついたのだ。

子兎の耳に傷をつけて、二、三時間まえに肺結核で死んだ人の空洞からとった膿(うみ)と結核病巣の一片を傷口から皮下にいれたた。

この子兎とくらべるために、もう一匹、かわいい仲間がつれてこられた。 |

恐ろしいペストの予防服をつけた医者。

(左)17世紀頃、青銅のくちばしをつけている。

(右)20世紀の初め頃。

|

それから三ヵたった六月二十日、兎は二匹ともビュマンの手で殺された。

うみや病巣を植え付けられた兎は、肺にも腹膜にも結核症の変化かおこっていたが、何もしなかったもう一匹の兎は、どこも健康だった。

それから四年問、兎、犬、猫、羊、ヤギ、モルモット、鳥などを使って、同じような実験を繰返した。

ビュマンは一八六九年、これまでの実験をまとめて「結核症は伝染病である。」と発表した。

ドイツのコーンハイムは伝染説に反対であった。

一八七八年かれは伝染説をくつがえしてやるうと、兎の目の中に結核の病巣を植付けるというきばつな実験を思いついた。兎の目の中なら結核におきまりの変化、小さい結節が次々と拡がっていく恐ろしいありさまをそとからのぞいて観察できるはずだ。

実験の結果は、伝染説を信じないわけにはいかなかった。

コーンハイムはいさぎよく遣伝説をかなぐりすてた。

十九世紀後半といえば、フランスではパスツールが、たくさんの微生物を発見していた。 彼は白鳥の首のように口元をひきのばしたフラスコを使った実験で、微生物は自然に湧いてくるものではないことを証明し、ヨーロッパ中の注目を集めていた。

パスツールはすべての伝染病は微生物によっておこると予言した。

当時の医者は、パスツールのいうことを信用しなかった。

なぜならパスツールは医学者ではなく、一化学者にすぎなかったからである。

しかし、以前に羊や牛のタンソ病の病原菌を見つけたことのあったコッホは、この恐ろしい結核を引き起す微生物がかならずいるにちがいないと考えた。

こうしてコッホは、せっせと結核で死んだ人の内臓を顕微鏡でのぞき始めたのである。 何日も何日もむなしくすぎていった。

コッホはまえにやったことのある、染料でそめる方法をやってみた。赤、青、打らさきと、さんざん繰返したあげく、何時間も青い染料の中にひたしておいたものが、結核菌を青く美しく染めていた。 |

パスツールフラスコ。

まがったところに微生物がたまる。

ここから中にははいれない。

|

4 結核菌の発見 top

「きれいだなあ。」

さっきから一心ふらんに顕微鏡をのぞいていたコッホはつぶやいた。

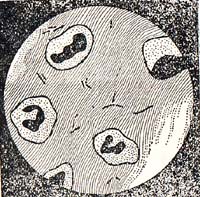

レンズの下には結核で死んだ三十六歳の労働者からとった肺の一片が、青い色に染められてのっていた。

病気でこわされた細胞にまじって、とても小さな棒状の細菌(結核菌の長さは二ミクロンから四ミクロンぐらい、幅はその十分の一)が青色に染まって、ひっそりと固まっていた。

「こいつか恐ろしい伝染病をおこすなんて考えられないくらいだ。」

「が、まてよ、本当にこの小さい棒状の茵が結核を引き起すのだろうか。」

コッホは、いままでずいぶん多くの微生物を見てきたが、こんな菌ははじめてだった。

コッホは結核菌が、ウヨウヨいると思われる小さいアワつぶのような病巣を、よくやいた小刀でつぶし、これを注射器で兎や鼠の皮下に注射しておいた。 |

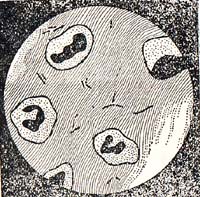

痰(たん)の中にいる結核菌

|

最初ははしっこく動きまわり、丸々とふとっていた兎や鼠は、二ヵ月とたたないうちに痩せ衰え、ぼんやりと動かなくなり、死んでいった。

このあわれな動物たちの体を調べると、どの部分にもかならすあの棒状の菌が見つかった。

小さい菌は間違いなく動物の体の中で増えていたのだ。

しかし、これだけでこの棒状の青く染まった小さなものを「結核菌」ときめつけるわけにはいかなかった。

コッホはベルリン中の病院をあるきまわり、結核で死んだ大勢の人の内臓を調べ、これを鼠や兎に植え付けるという同じような根気のいる実験を繰返したのち、

「人間でも動物でも、結核にかかった場合にかぎって、しかもかならず、あの小さい棒状の菌がみつかること」を確かめた。 |

電子顕微鏡でみた結核菌

|

几帳面だったコッホはこれだけでは満足せず、さらにこの菌を純粋に取り出してふやしてから、健康な動物に植付けてみようと考えた。

植え付けられた動物が結核になるようなら、結核菌であること疑いなしだ。

コッホは結核菌を純粋に培養するのに固体の培養基を使った。

といってもきむずかしい結核菌はとてもジャガ芋などではふえない。

牛肉のスープをゼリーでかためたものもだめだった。

動物の体の中ではおどろくほどの勢いで増えていく結核菌は、コッホが心をこめて作ったどのスープゼリーの上でもそだたなかった。

そこでコッホは、できるだけ動物の体ににた成分のスープゼリーを使うことを考えた。

その結果考えだしたのが、牛の血液の上ずみ(血清=けっせい)をゼリーでかため、その表面に結核におかされた肺の一片をのせることだった。

これを体温と同じ温度にたもっておいた。一週間すぎ、二週間すぎた。

十五日めの朝、ゼリーの表面にはキラキラする斑点ができていた。

この斑点の中にはあの棒状の菌がたくさんいた。

棒状の菌は集められ、再び血清ゼリーの上に植え付けられ、この操作は何回か繰返された。

結核菌は純粋に培養された。これを植え付けた動物はかならず結核にかかった。

これが結核症をおこすのだということがこれではっきりしたのであった。

これは結核に対する人類の偉大な勝利の第一歩であった。

八章 細菌を染めだす新しい染料 《サルバルサン》 エールリッヒたち

top

1 コールタールの染料

エールリッヒは三十年も昔から染料にとりつかれていた。

青年エールリッヒが大学で医学を学んでいたころ、彼はホイペル教授の論文を手に入れた。

鉛中毒の原因をつきとめるために、生物の体のいくつかの組織を、鉛のとけている液体につけて実験したこの論文をよんでいくうちに、エールリッヒの目にはだんだん興奮の色がうかんできた。

『鉛中毒のときに強く鉛におかされる動物の組織は、体のなかから取り出して試験管のなかで鉛の入っている液体につけても、同じように強く鉛を吸収する。

それなら節が組織をおかす力は、生物の体のなかの不思議な生命力で起こるのではなく、生命のない物と物のあいだに働く、化学的な力のためだと考えるのが本当ではなかろうか?

この考えを人間の体に作用するすべての薬にあてはめてみょう。

いままでつかみどころがないように思われていた人間の体の秘密も、人間の体を作る物と、薬との化学的なむすびつきを研究すればわかってくるだろう。』 |

|

「魔法の弾丸」をつくった

エールリッヒ(1854~1915)

|

「近ごろ学校で使い方を習った組織を染める染料があったっけ。

鉛を強く吸収する組織があるように、ある染料だけと強くむすびつく組織があるかもしれない。」

こうしてエールリッヒは学校の勉強はほうりだして、コールクール染料をいじくりまわすことになってしまった。

やっとのことで卒業したエールリッヒは、染料を使って組織のうすい布を染め分ける見事な研究を発表して、なまけものという評判を信じていた人々をおどろかせた。

2 細菌を染料でそめる top

そのごエールリッヒは、ふとしたことからコッホの研究室に入ることになった。

コッホが結核菌発見の実演したとき、エールリッヒも聞きにいったのであるが、コッホが示した結核菌の標本を顕微鏡でのぞいたエールリッヒはいそいで自分の研究室に帰った。

以前自分でも結核者の内臓の組織を色素でそめて観察したときのことを思い出したのである。

保存してあるたくさんの標本の中から取り出して顕微鏡で見ると、はたしてコッホの示したものと同じ、短い棒のような形の結核菌を見つけることができた。

結核菌は、そのまま顕微鋲で見九のでは、まわりの組織と区別がつかず、中々みつからないのである。

そのことが結核菌の発見を非常に困難にしていた。

コッホもこのことに非常に苦労し、メチレン・ブルーという色素で染めて見やすくしたものである。

その晩おそくまでかかって、エールリッヒは、結核菌をよく染める色素を調べ、ついにコッホのものよりもずっとはっきり見える標本を作り上げ、翌日コッホの元に見せにいった。

コッホは驚き喜び、そして信頼した。

このむすびつきによってエールリッヒは、コッホ研究所に入ることになったのである。

コッホをおどろかしたエールリッヒの腕まえは、けっして偶然ではなかった。

彼は学生のころから、動物や人体の組織を染料でそめることに熱中した。

組織の中のある部分はよく染まり、ほかの部分け染まらないことがあった。

染料の種類をかえると、まえによく染まった部分け染まらず、染まらなかった部分がよく染まることであった。

顕微鏡の視野の中に、そのようにして映しだされる色模様に、エールリッヒは夢中になった。

あるときは、生きた兎の血管にメチレンブルーを注射した。

全身に拡がったこの色素は、不思議なことに、神経だけを青く染めた。ほかの組織は染めなかった。

動物の組織の中に、ある染料によく染まる部分とよく染まらない部分があるならば、組織の中にもぐりこんだ細菌だけをよく染めて、組織は染めない、したがって顕微鏡でみれば、細菌だけがくっきり染まってみえる標本がつくれるはずだ。

エールリッヒの研究はすぐさまこのことにつきすすんでいった。

彼の研究室にはあらゆる種類の染料をいれた瓶がずらりとならび、次々に作られる標本が山のようにつまれていった。

3 ドイツの染料工業 top

エールリッヒの研究の木彳に元助けとたったのは、その頃急激に発展しつつあった。

ドイツの染料工業であった。その前までは、高価な植物の汁から作っていた染料を石炭を乾溜してガスを作るときにとれるコールタールからつくる方法が、工場で行われるようになっていた。

化学者たちは、染料の分子の構造を調べ、自分の望む構造をもつ分子を作り出す研究をすすめていた。

エールリッヒはしたしい化学者にたのんで、自分の望む性質をもつ染料を、次々に作ってもらうことができたのである。

そのような研究の中で、彼は、細菌や組織を作っている分子と、染料の分子が、結合しやすいときによく染まるし、結合しにくいときは染まらないのだ、と気づいていった。

もしそうなら、細菌の分子にだけ結合し、組織には結合しない毒を作ったら、組織の中にもぐりこんだ細菌を、人体には害をあたえず、殺すことができるのではないか。エールリッヒは、このような物質を「魔法の弾丸」と名づけ、いつかは作ってみぜようと心にきめた。

コッホ研究所では、北里柴三郎やベーリングが、血清療法の研究に夢中になっていた。

エールリッヒは、この問題を自分の考えによって、理論的に研究した。病原菌から取り出した毒素を動物に注射すると、動物の血液の中に、その毒素の分子と結合しやすい分子が作られる。

これが抗毒素であって、抗毒素と結合した毒素は、もはやほかの組織に結合することができないので病気にならないというのである。

エールリッヒの理論的な研究は、北里の実験による研究の大きな助けになった。

ここで、北里とエールリッヒは互いに信頼しあう仲になったのである。

何年かの後、エールリッヒは自分の研究所をもつようになった。

そしていよいよ、年来の望みであった「魔法の弾丸」の製作にとりかかった。

その頃、北里江日本に帰り、有能な学者をあっめて、草深い後進国日本から伝染病を追放するため、はげしし活動を展開していた。

そして、その中のひとり、志賀潔をエールリッヒのもとに留学さぜた。

4 志賀潔(しがきよし)、エールリッヒのもとへ

top

一九○○年のある日、バンプルグの見物をしていた志賀博士は気がかりのことがあった。 というのは、エールリッヒからくるはずの返事がまだこなかったからだ。

それというのは、一九〇〇年にハンブルグで開かれた学会で

「志賀が三年前に発見した赤痢菌と、その後にドイツの学守が発見した赤痢菌との間で、どちらが正しいか。」

ということがはげしく議論されたことがあった。

会議が終ったあと、志賀はちょうどこの会議に出席していたエールリッヒを訪ねて、彼の研究所で一緒に研究させてほしいと熱心にたのんだ。

彼が首を長くしてまっていた返事がきたのは一週間ほどしてからだった。

志賀はその足ですぐに彼の研究所にのりこんだ。

一九〇一年、明治三十四年の九月である。

志賀はエールリッヒの片腕となって働いた。

研究所のなかでは、日本人の勤勉さと器用さが、うわさにのぼるようになった。 |

志賀 潔(1870~1957)は

エールリッヒと協力して、

トリパンロートをつくりだした。

|

つぎの年、エールリッヒ先生の弟子のカーデライトが志賀のところに先生のメモをとどけてきた。 「『ドクトル志賀、トリパノソーマを殺す染料を見つけてみないか?』エールリッヒ」

この紙切れから、エールリッヒと志賀のトリパノゾーマ退治がはじまった。

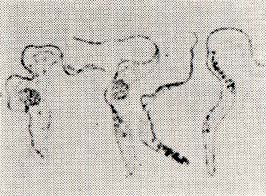

エールリッヒが最初にねらった病原体が、牛、馬、羊などをたおす、トリパノゾーマであったのである。

これは、細菌ではなく、原生動物の一種であった。

原生動物によっておこる伝染病には、血清療法はきかない。

エールリッヒはまずこのことを考えた。

それに、原生動物の体け、細菌にくらべてずっと複雑である。

複雑であるということは、「魔法の弾丸」が結合して殺される可能性が大きいということではないか。 |

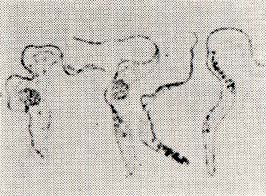

原生動物のトリパンゾーマ

|

エールリッヒはさっそく、パリのパスツール研究所から、この病気にかかった鼠を送ってもらった。

志賀は、その尻尾を切り、血液をとって顕微鏡の台においた。赤血球の二倍ほどの、魚のような形をした生き物が、血液の中を身をくねらして泳いでいるのがみられた。

「魔法の弾丸」は、そう簡単にはみつがらなかった。

ある薬品は、トリパノソーマを見事に殺したが、鼠をも殺してしまった。

そのつぎのものは、鼠に無害だったがトリパノゾーマも死ななかった。

鼠にたいする毒性はできるだけ小さく、トリパノソーマにたいしては猛毒でなければならない。

エールリッヒは、これはと思うものを化学者に作らせ、志賀はそれを鼠に注射し、結果を調べあげた。

エールリッヒと志賀は、トリパノソーマ退治にのりだした。

ずらりとならぶ色とりどりの染料のビソが整理され、実験用のハツカ鼠が買い入れられた。

二人がためした染料は、五百種類をこえた。

染料を注射された鼠は、青くなり黄色くなったが、血液の中のトリパノソーマは、我が者顔にふえつづけ、鼠はどんどん死んでいった。

5 トリバンロート top

エールリッヒは、夜もねずにたばこをくゆらしながら、新しい染料を考えだしていた。

学生時代から熱心に化学を学んだエールリッヒの頭のなかは、化学の百科事典のようだった。

頭のなかで染料の複雑な構造の中の一部分をちょっとかえたり、ちょっとつけたしてみたりしては、近所の有名なヘキスト染料工場の学者にそれを作ってもらった。

一年がすぎ、アニリン色素から始り、ベンゾプルブリン色素までためしてきたある日、先生が志賀にいった。

「いままでの染料はどうも鼠のに皿液にうまくとけないようだ。

ねえ志賀君、もしこれをちょっとかえて、この色素にスルフォン基をつけてみたらよくとけるんじやないかな?」

そしてまもなく、ヘキストの工場からベンゾプルブリン色素にスルフォン基のついた染料がとどいた。

志賀がこれを鼠に注射すると、鼠はまず尾が赤くなり、鼻が赤くなり、みるみるうちに全身が赤くなり、尿が赤くなった。 そして二、三日すると赤みがうすくなり、二、三週間たつと赤みは消えてしまった。

血液を調べてみるとトリパノソーマは影もかたちもない。

この赤い染料はハツカ鼠の体内をくまなくめぐってまわり、かくれていたトリパノソーマを追いまくってこれを殺してしまったのである。

ハツカ鼠は救われた。

この薬には「トリバンロート」という名ぶつけられた。

この薬が発表されると学者たちはびっくりした。

化学療法――病原体にむすびついて、殺す薬をさがして病気をなおす方法を研究する学者がたくさんうまれ、エールリッヒのような方法で「魔法の弾丸」をみつけだそうと競争し始めた。

しかし化学療法はまだ一歩をふみだしたばかりで、未来はふかいきりにとざされていた。

希望の色素のトリパンロートも、よく調べてみると、病気にかかったハツカ鼠を全部なおすほど強力ではなかった。

しかしエールリッヒはこの実験で自信がついた。

「私はハツカ鼠をなおす染料をみつけた。やがて百万人を救うものも見つけだせるにちがいない。」

自信をもったエールリッヒは大がかりに化学方法の研究をすすめる決心をかためた。

人間の病気にたいする攻撃を始めた。このとき取上げたのは、梅毒スピロヘータであった。

6 秦佐八郎(はた さはちろう) top

スピロヘータというのは、原生動物と細菌の中間のような微生物で、梅毒スピロヘータはそのうちの一種である。

原生動物であるトリパノソーマで成功したエールリッヒが、そのつぎにスピロヘータをえらんだのは当然であった。

このとき志賀は日本に帰り、交代にやはりすぐれた学者である秦佐八郎(はたさはちろう、一八七三~一九三八)が来た。

秦も志賀と同じく、大きなはたら古をした。

微生物にも、人体にも猛毒である砒素という物質がある。染料の原料であるアニリンと、この砒素と化合したアトキシールという薬品が、人体には無毒でトリパノソーマを殺すことがその前から知られていた。

しかしその後、これが視神経をおかしてめくらになることがわかったので、すててかえりみられなかった。

エールリッヒは、これに目をつけた。エールリッヒはいきあたりばったりに染料をえらぶ、めくらさがしのような研究は嫌いだった。 |

秦 佐八郎(1873~1938)は

エールリッヒと協力して、

サルバルサンを作った

|

医者でありながら化学に明るいエールリッヒは染料をくまなく調べ、取上げられそうなものを拾い出した。

研究所もひろげ、実験をうけもつ化学、生物学、医学の学者もそろえた。

エールリッヒが頭のなかで作りだした薬は、バイエルやヘキストの大きな染料会社で作ってもらうことにした。

アトキシールが視神経をおかすのは、その分子が、視神経の分子と結合するためである。

アトキシールと似た構造をもつ分子で、視神経と結合しないものをつくろう。

エールリッヒー流の綿密なやりかたで、正確なアトキシールの構造が確かめられた。

すると、それまで考えられていた構造が間違いであることがわかった。アトキシールはちょっと形をかえようとすると、すぐこわれてしまうといわれていたわけもそれでわかった。

正確な構造がわかったので、それを少しずつ変えて作った薬が染料会社からどんどん送られてきた。

7 砒素(ひそ)化合物 top

つぎはこの薬で、動物の病気をなおす実験にとりかかることだ。

分子の構造がわかって卜る砒素化合物を兎に注射してその毒性を調べ、また梅毒スピロヘータにたいする働きを調べる。

その結果占七の薬品の分子構造との関係を調べ、さらによい性質をもった薬品の分子構造を考え、それを化学者に作らせ、また試験をし、調べ考える。

この研究を受け持ったのが、秦佐八郎だった。

あとからあとから作りだされる薬を、大きな部屋にいっぱいのハツカ鼠や鶏や兎にためしながら、秦はあせを流して働いた。

兎がたりなくなってあわてて買いにいったり、せっかく成功したと思った薬で、鼠がくびふり病をおこしてしまってがっかりしたり、こうした辛抱強い研究を秦は立派にやりとげた。

そうしてついに六百六番めの薬品が、梅毒スピロヘータを完全に殺し、人体には全く無害であることがわかった。

これこそ「魔法の弾丸」だった。

梅毒にかかった兎に六〇六号を注射すると、つぎの日からめざましい勢いで病気が治り始め、一ヵ月もしないうちに病気のあとはなくなってしまった。

回帰熱の人間にためした結果も上々だった。

六〇六号はサルバルサン(救いの砒素という意味)と名づけられ、全世界に拍手で迎えられた。

ペニシリンの発見者フレミング博士も六〇六号のすばらしい働きに目をみはった一人である。

たくさんの患者に使っているうちに、保存の悪いサルバルサンを使ったり、使い方を間違えて、この薬のために中毒をおこす人が何人かでてきた。

五十をすぎ、生命のさかりをすぎたエールリッヒは、余生をサルバルサンの研究にささげ、あぶなげのない立派な薬を完成した。

九章 有望な赤い薬品「プロントジル」 《サルファ剤》 ド・マーク

top

1 パウル・ゲルモのスルファニルアミド

エールリッヒの「魔法の弾丸」の発表以来、ドイツの科学者たちは巨大なイー・ゲー・ファルベンという染料会社の援助をうけながら、薬として使える化合物を探し求めつづけた。

エールリッヒのなくなる七年前の一九〇八年、若いオーストリアの学生パウル・ゲルモは、一つの研究を発表した。

彼はコールタールから「スルファニルアミド」という名の白色の化合物を作り出したのだった。

しかしそのとき彼はその使い道までは思いつかず、そう先の研究はつづけなかった。

2 イー・ゲー・ファルベンのベールライン博士 top

そのあくる年、イー・ゲー・ファルベンのヘールライン博士は、ゲルモのスルファニルアミドを使って、布を赤レンガ色にそめる染料を作った。

「プロントジル」これが染料の名前であった。

しかしてプロントジル」はまだまだ、その後三十年ちかくの間、忘れられていた。

その間にヘールラインは、会社の研究所長になっていた。彼は優秀な部下かほしいと考えた。

会社の利益になる新しい薬を、どしどしつくりだしたいと思ったからである。

この時彼の目にとまったのが、大学で癌の研究に熱中している若い医者、ゲルハルト・ドマークだった。

生まれつきおとなしい少年で、幼い時から薬の本を読みあさっていたドマークの夢は、はやく大きくなって薬学校にすすむことだった。 |

ヘールライン(1982~1954)

|

ドマーク(1895~ )は

化膿や敗血症にきく

「プロントジル」をつくりだした。

|

ところが、ドマークが十八歳のとき第一次大戦が始った。

若いドマークは兵隊として戦場にかりだされてしまった。

「これでもう薬学校にすすむ夢はおしまいか。」

しかし、命令された仕事は軍医の助手として働くことであった。

ドマークは思わぬ幸運に喜んだ。

こっそり勉強していたおかげで、薬のことなら新米の医者よりよく知っていたほどだった。

「ドマーク、こういう時どんな薬がいいかなあ。」

新米の医者が彼のところへ相談にくるありさまだった。患者の扱いも親切でうまかった。ドマークの評判は高まった。まもなくドマークは学校で医学の勉強をしていないのに、正式の医者として認められることになったのである。

戦争が終った。ドヴークはキール大学であらためて医学を学び、卒業してからはわずかの研究費で細々と癌の研究をやっているところだった。

3 ベールライン、ドマークをイー・ゲーにまねく top

ヘールラインのさそいをうけたドマークは喜んだ。ドイツ一

の大化学工業会社であるイー・ゲー・ファルベンの研究所は、世界でも指おりのすばらしい設備をほこっている。こんなところで研究できたらうれしい話だと思ったのだ。

「イー・ゲー・ファルベンがわたしに癌の研究をさせてくれるのですか。」

ヘールラインは、首をふった。

「エールリッヒの方法をひきついで、病気にきく染料をさがしてほしいのだ。きみの才能を見こんでこのとおり頭をさげる。」

ドマークはまよったが、

「エイ、ままよ、やってみるさ。」

ドマークはおびただしい染料を、次々に調べはじめた。

染料の中で一番有望なのは、赤い「プロントジル」らしかった。研究所の化学者はこれをあらためて自分たちの手でつくり、特許をとった。あくる年、ある医者がこの「プロントジル」を使って敗血症の子供を助けたという発表があった。しかし世間はまだ「プロントジル」の威力に気がつかないようだった。

4 有望な赤い薬品「プロントジル」 top

そのあいだも、もくもくと研究をつづけていたドマークは、何千というハツカ鼠にブドウ状球菌をうつし、口から「プロントジル」をのませた。

薬をのんだ鼠はみな助かったが、薬をやらないものは、三日だつとみな死んでしまった。

ドマークの報告をうげたベールラインには、すぐに「プロントジル」のすばらしさがわかった。

会社にとってはすばらしい発見だった。

「しかし、もっと研究がすすみ、完全に薬ができあがるまではこのことを世間に知らせてはならない。競争者がでては困るからな。」

ベールラインはこういった。

一方、ドマークも、まだ大々的に発表する自信がなかった。鼠にはすばらしいききめがあったとしても、人間に本当にきくとはかぎらない。

5 娘が敗血症に top

「さて、残るは人体にためすことだけだ。けれども、どうしたら人間に試してみることができるだろうか。」

安全でしかもききめがあるという自信があっても、実際に薬として売りにだすには、本当に人間で試してみて証拠づけがなくてはならない。

「いいさ、また病院の医師に頼んで試してもらおう。」

こんなことを考えながら家に帰りついたドマークは、何となく家の中がざわめいていることに不安を感じた。

何事がおこったのだろう。

居間にはいったドマークの目にとびこんだのは、かわいい娘のぐったりした姿と、心配そうな妻と医者の姿だった。

娘の手にまかれた包帯がいやに白くみえた。ドマークは瞬間的に状況を判断した。

そういえば、四、五日まえに編物をしていたとき、うっかり針で指をさしてしまったといっていた。

傷口から細菌が入り込んだにちがいない。ドマークは娘の頭に手をやった。ひどい熱だった。

「敗血症!」

ベッドのかたわらの医者は、ドマークに目でうなずいた。絶望的な目だった。手のほどこしようがないのだ。

傷口からはいったフドウ状球菌が全身にまわって、ひどい敗血症をおこしてしまったのだ。

ドマークは、その晩から娘のためにあらゆる手をつくすことにした。医者を何人もよんだ。

けれども、ひどい敗血症をなおせる医者など、当時はいるはずがなかった。敗血症にきく竿がなかったのだ。

「のませてみようか。いやもう少し待とう。しかし……。」

ドマークは腕ぐみをして、部屋の中を行きつちどりつ、歩きな、がらつぶやいた。

ドマークの娟には、「プロントジル」がうかんでいたのだ。

心の底では無害だと思いながらもまよってした彼は、三人めの医者がさじを投げたとき、とうとう決心をした。

「ここまでくれば、のまぜなければ死ぬだけだ。」

ドマークは、自分の作った薬「プロントジル」を娘の口にふくませた。しかも大量に。

十分、二十分、変化はなかった。安心と不安とがいりまじった緊張した空気が病室にみちていた。

三十分、一時間。

「熱が……。」と医師がいった。

「え?」

「さがりはじめました。」

ドマークは、おどりあがらんばかりに喜んだ。

娘は急速に元気を取戻していった。一日たつともうすっかり平熱だった。

「プロントジル」は娘を救った。人間にもきくのだ。

注意深いその後の診察で副作用のないこともわかった。

けれどもひかえめなドマークは、この話をふいちょうするようなことはしなかった。

6 イー・ゲーの秘密 top

それから数年後 一九三三年に、「ブロントジル」の実験成績が、世界に発表された。

科学者たちは「プロントジル」のすばらしさにやっと気が付いた。

あくる年、よその病院で「プロントジル」は産じょく熱の母親を三五人も救った。

「ブロントジル」の効力は疑いのないものになった。

「なぜこんなにきくのだろう。」

「自分のところでもぜひ使ってみたい。」

世界中の化学者がこの薬を研究し始めた。

イー・ゲーの研究所あてに「プロントジル」の見本をすこしわけてほしいという手紙が何通が届いた。

パリのパスツール研究所のルバディティ博士も、イー・ゲーにたのんだ一人だった。

だが、待望の返事を受けとったルバディティはいかりで顔を赤らめた。

薬の利益を独占したいイー・ゲーは、見本をおくることを断わってきたのだ。

あくる朝、ルバディティは同僚の化学者のフュルノー博士をたずねた。

「このけしがらん手紙をみてくれたまえ。

命をすくいたい人が、何千人も何万人も薬をまちのぞんでいるというのに、特許の秘密をぬすまれることがこわいから、その人たちを見ごろしにするというわけだ。

フニルノー君、ぼくが以前手に入れた『プロントジル』の資料がここにある。

何とかこれを利用して『プロントジル』を作ってみてくれないか。」

「やってみましょう。」

7 「プロントジル」の秘密をあぱけ top

それから二、三週間だった、ある朝。

ルバディティが出勤すると、机の上にはビンにはいった赤い結晶がおかれてあった。

ビンには、「謹呈、『プロントジル』 フュルノー。」と書いたメモがそえてあった。

ルバンディティと、フュルノーはトレフェール博士夫妻、ボペエ、ニブアイなどすぐれた科学者と協力して、「プロントジル」の秘密をさぐり始めた。

トレフェール夫妻はたちまち「プロントジル」の正体をつきとめてしまった。

「プロントジル」は二つの部分からできていて、病気にきくのは片一方の部分だけだった。

「プロントジル」から余計な部分をとりさったものは無色の結晶で、スルファニルアミドという化合物だということもわかった。

「なあんだ。スルファニルアミドならだれで知ってっている。」

これは、三十年ほどまえに若いパウル・ゲルモが作り出した簡単な化合物である。

「イー・ゲーのやつめ、このことをかくすために、わざと面倒な『プロントジル』のかたちのままで発表したのだな。」

正体を見つけた喜びと怒りで興奮して、ルバディティはさけんだ。

ルバディティはさっそく「プロントジル」の謎をばくろした。

こうしてフランスの科学者たちの活躍で、イー・ゲーの秘密は役に立たなくなり、スルファニルアミド(サルファ剤)は、どこの国でも簡単につくれることになった。

8 サルファ剤肺炎をなおす top

数年後におこった第二次大戦では、サルファ剤はすばらしい働きをした。

アジアやヨーロッパの戦線をかけまわるアメリカ軍の兵士の背のうのなかには、かならずサルファ剤の粉末がかけれられていた。

負傷した傷口にはすぐにこの粉がふりかけられ、病原菌の侵入が喰いとめられた。

化学療法の王座をしめ、医学の歴史をかえたとまでいわれたサルファ剤は、体の中でどんな道筋をたどって、病気をなおすのか、くわしく研究された。

そしてその研究のながれをくむ人々の中から、ペニシリンを完成させたフローリーやチェインが生まれた。

戦争で傷ついた人間に役に立ったのは皮肉なことであるが、それは「プロントジル」に罪があるのではない。

他国を侵略しようと戦争をおこした人々が悪いのだ。

サルファ剤は、いまでは手術をはじめ、外科にも内科にもなくてはならない薬であり、おかけで傷口の化膿がもとで敗血症をおこして死ぬ人は、ほとんどいなくなったばかりでなく、肺炎などにもすばらしいききめを現した。

top

**************************************** |