|

****************************************

HOME 概要

1“命”の不思議 2科学の夜明け 3生物の進化と細胞の謎 4開けゆく神秘の世界

1 “命”の不思議

1

生き物はどこにでもいる top

山の高さもあれほどになれば、まさか生き物はいないだろうと、だれしも思いたくなるでしょうが、ヒマラヤの頂(いただき)にほど近く、烈風に吹きさらしの岩壁のかげにかくれて、ちっぽけなクモがとびはねていたという記録があります。

あんな高いところでも、どこからか風にのって飛んできた穀粒か何かを食べて、生きていたのだろうとのことでした。

ヒマラヤの頂は、あくまで高く天に突き出て、何物をもよせつけぬ厳しい姿を見せていますが、何とそのはるか上を、ワシやハゲタカが、ゆうゆうと弧を描いて飛んでいるのです。

生き物はまた、いま一方のさいはてに位する大海原の底深くにも、暗闇の中で動めいています。

途方もない水圧と、身も凍りつくような寒さにもめげず、ここを棲家(すみか)と定めている風変りな魚がいます。

そのあるものは、燐(りん)のような光を放って泳いでいます。

その様子はまるで提灯をつけて暗闇の中を歩いているようです。

そのほか、硅藻(けいそう)類、放散虫(ほうさんちゅう)類などという微小な生き物を数えあげれば、きりがありません。

このように、山の頂から海の底にいたるまで、地球が太陽の周りをまわっているかぎり、私たちがよく知っている生き物たちは、この地上でいつまでも生き続けるでしょう。

木々の茂みと緑の芝草、クモとミツバチ、アリとバッタ、さえずる鳥と、うろこの色もあざやかな魚、カキとハマグリ、イルカ、クジラ、そして私たち人間。

大地と、大空と、そして大海は、彼らの活気でわき立っています。

彼らは子を産み、育て、自分も成長し、そして死んでいきます。

このめぐりはつきることはありません。

毛むくじゃらの獣(けもの)たちは森をかけぬけ、草原をよこぎり、渡り鳥は近づく空の長旅にそなえて、仲間を集めます。

また、コケや地衣類や、シダやキノコ、そしてハマグリ、海綿、サンゴのたぐいも、それぞれめいめいの生き方で、生きていくことでしょう。

何故なら生きているということは、たえず動いていることであり、他のものに働きかけ、他のものから働きかけられることであるからです。

そして、その動きがピタリと止まり、やがて訪れてくる真の静けさを、私たちは死とよんでいるのです。

人間といっても、他の生き物と少しも変るところはありません。

私たちもやはり彼らと同じように食べ物をさがさればならず、子供をつくらねばならず、そして死なねばならないのです。

けれども、人間は他の生き物だちとは、違ったところがあります。

それは、自分を取り巻くあらゆるものを、自分の意のままにすることができるのは人間だけであるということです。

それも、実をいうと、少しずつ少しずつそうなっていったのです。

人間をふくめて、この世の中に生きているすべての生き物は、無数の輪でできている鎖のように、互いにつながりあっているのだということがわかったのは、ごく最近のことでした。

人間は、火を使ったり、動物を飼いならしたり、荒れ地を耕やしたりし始めました。

そのときにすでに、他の生き物たちをくみふせ征服してしまったのだといってよいでしょう。

人間は早くから、どんなヘビには毒があるか、どんな野菜ならたべられるか、そしてどんな動物なら飼いならして働かせられるかを、よく知っていました。

それからまた、人間は初めのうちは洞穴の中に住んでいましたが、やがて家というものを造るようになり、寒さから身を守るために、獣から皮をはいで、着る物をこしらえるようになりました。

こういう知恵こそ、人間だけが持っているものなのです。

それが、他の生き物だちとは違っているところなのです。

このように人間は、自分の周りのものを思い通にしていたことはしていたのでしたが、初めの頃は、それらのものを本当に理解したうえで、そうやっていたのではありませんでした。

ですから、その頃の人に、もしも誰かが、

「お前は、クラゲの親類みたいなものだ。」とか――

「スイレンの葉っぱもお前の手も、結局は同じようなものからできているのだ。」

などといったとしたら、その人はさぞかしびっくり仰天しただろうと思います。

「クラゲはクラゲ、スイレンはスイレン、だが俺は人間だ。

この世の中にどれほど動物がいようと、植物があるうと、そんなこと俺の知ったことか!」

というのが、その頃の人々の本当の気持だったのです。 |

|

その後、時がたつにつれて、様々な民族の中から器用な人間が現れて、絵をかいたり織物をおったりしました。

そして、そのときのモデルとして、生き物をさかんに取入れました。

古代エジプトのパピルスには、ナイル川の岸べにしげったアシのおいたを泳ぎまわっているアヒルが描かれています。

ペルシアの絨毯(じゅうたん)には、様々に組みあわされた花模様が、目もあやにおり出されています。

また、西暦前二千年以上もさかのぼった時代ですが、クレタ島に住んでいたミノス人は自分たちの宮殿の壁に、動物の姿を彫ったり描(か)いたりしていました。

それらの図がらの中では、草をたべているカモシカ、黄ジカを追っているイヌなどが正確に描(か)き分けられていたばかりでなく、鳥の頭にはえている羽毛だとか、ライオンの口の中の歯だとか、魚の脇腹に並んでいるうろこなど、そうした細かなものまで見落されてはいませんでした。

しかしそれはどこまでも、魚や、獣や、花そのものの美しさを伝えたいためでした。

鳥やライオンや魚の体の仕組を説明したかったのではないのです。

おそらく、これらを描いたり彫ったりした工人たちは、ありのままの姿ほど完全で、美しいものはないと考えていたのです。

だからできるだけ、実物に似せるように勉めたのだろうと思います。

さて、年代がさらに下ってギリシア時代になりますと、ギリシア人は好奇心がなみはずれて強く、その上に現実の世界を愛する気持も深かったので、この時代になって初めて生き物にたいする興味が科学的になってきたのでした。

そして西暦前四世紀にヒポクラテス(紀元前四五〇年頃〜三七五年頃)は、医学校をひらき、そこでは解剖が行われたり、薬草の一覧表がつくられたりしました。

ヒポクラテスが書いたものは、今でにほんのわずかしか残っていませんが、それでもそれらを読んでみますと、その頃の医者がどんなことをやっていたかがよくわかります。 特に興味ぶかいのは、当時一般に病気の中には、神々のしわざによるものがあるといわれていたのにたいして、彼がとった科学的な態度です。 彼はこう書いています。

『病気が神によって起こるかどうかぱ、問題ではない。

大事なのは、一つのことが起こるのには、その前にかならずそれをひき起こす原因があるということだ。』 |

ヒポクラテスの医学校で学んでいた初期のギリシアの科学者たちは、こうしてたえず物事の原因を追い求めていたのです。

そしてその上、さらに生き物に命を与えているものは何か、ということをつきとめようとまで思いつめていたのでした。 そして、すべてのものは土と、空気と、火と、水からできていると考えました。

とはいえ彼らでさえ、自然そのものをあるがままに見てそれを研究するのではなく、結局は人間の病をなおすための研究であったにすぎません。 |

診察するヒポクラテス

|

自然界にあるすべてのものを観察し、これを分類し、命の誕生を見極めようとした最初の人はアリストテレス(紀元前三八四〜三二二年)でした。

今日(こんにち)でも、古今(ここん)を通じてもっとも偉大な自然科学者といえば、まず第一にアリストテレスに指をおらねばなるまいと考えている科学者はたくさんいます。

アリストテレスが問いかけた多くの疑問か、すべて解決されたわけではけっしてありません。

彼が書き残しておいてくれた書物は、長い間、ないがしろにされていました。

そして半ば忘れさられてしまいました。

だが、やがて一人また一人と、才能に恵まれ、好奇の目を輝かす人たちが現れて、彼がやりかけていた仕事を引継ぐようになりました。

その人たちはアリストテレスが間違っていたところを訂正し、彼がみつけだした事実を確かめ、その事実にはさらに新しい事実をくわえました。

こうして高い山の頂から深い海の底にいたるまで、ありとあらゆるものへの科学の探求が、少しずつ少しずつ始められていったのです。

人間は徐々に、それらをただ単に利用するだけでなく、理解しようと試み始めたのです。

2 最初の生物学者アリストテレス

top

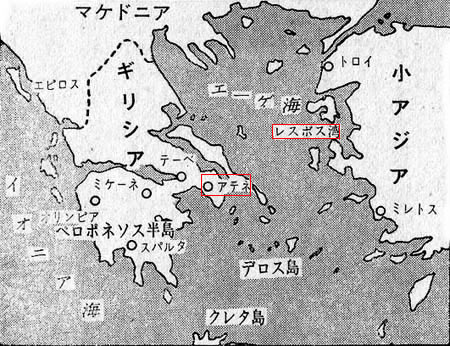

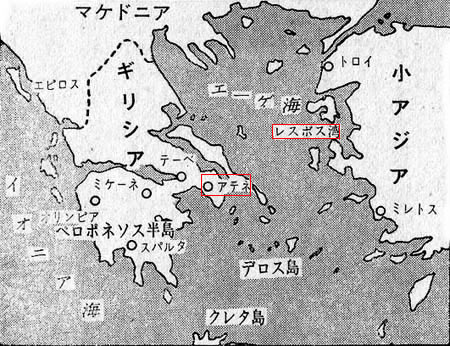

エーゲ海にそったレスボス湾の岸べからこぎだした一艘の小舟のともに腰をおろし、アリストテレスは、すみきった浅瀬の水面に身をのりだしていました。

彼は、いまその底にはえているアシの間に、ナマズが卵を産みつけている様子を、ジッと見おろしているのです。

何時間も何時間も、彼は舟が流されないように、頑丈な竿(さお)でしっかり舟をとどめながら、眺め続けました。

やがて日もとっぷりと暮れて、辺りが夕闇につつまれ、物の姿も見分けられなくなると、彼は竿をグッとぬいて、岸の方へ舟をこぎもどすのです。

それから書斎での仕事がはじまるのですが、それは昼間見た一切のことを、明るいランプの光の下で、こまかに書きとめておくことでした。

『ナマズは浅瀬に卵を産みつける。卵は普通水草の根などにべっとりとくっついている。

メスが卵を産んでいってしまうと、今度はオスがやってきて、その周りをウロウロし始める。

これは卵が小さな魚にたべられはしないかと警戒しているのであるが、その期間は、およそ四十日から五十日ぐらいである。

その間に卵からかえった幼魚は、敵におそわれても充分に逃げられるまでに、育つのである。

オスがこのように警戒体制に入っているときには、しばしば水がかきまわされて、ちょうど人間がブツブツと何かをささ

やいているときのような音がする。

そのために漁師たちには、ナマズがいそうな所が、すぐわかるのである。

それに漁師はナマズの父性愛をよく知っているので、こういう釣り方をする。

まず、彼らは浅瀬に手をつっこんで卵が産みつけられている水草を根っこごと引抜いてしまう。

それでもまだ、そこにはオスのナマズがウロウロしていて、相変わらずそばによってくる魚をめがけて大きな口をパクパクやっているので、そこを釣り針でひっかけてしまうのである。

ナマズのオスは釣り針が見えていても、卵の警戒をやめようともしない。

しかし、ときにはその歯で、釣り針をこなごなにくいちぎってしまうこともあるそうだ。』 |

|

最初の生物学者アリストテレス

|

ナマズのこのような習性を確かめるまでには、随分長い間かかりましたが、アリストテレスはこれが一段落すると、すぐにまた別の魚について、同じようなことを始めました。

『魚には肺もなければ、気管もないから』と彼は書いています。

『声を発することができない。しかし中にはアケロエス川にいるナマズのように、エラぶたをすりあわせて、声とまではいかないまでも、きしるような音をだす魚がいることはたしかである。』

彼はまた、シビレエイを観察して、こういっています。

『シビレエイは、ねらいをつけた獲物を気絶させ、まいってしまったところで平らげてしまう。』

こうして毎日、毎日、アリストテレスは小舟のともの方に腰をおろし、水面の下にくりひろげられている生き物の世界を眺め続けました。

それまででも、魚を見たことがないなどという人はいませんでした。

また、漁師たちは魚の習性に通じていなければ商売にもさしつかえますから、いろいろなことをよく知っていました。

けれども、魚というものは一体どんな生き方をしているのだろうかと、ただそれだけが知りたくて、そのすることなすことをジッと眺めているといったような物好きは、おそらくいなかったでしょう。

少なくとも、アリストテレスが現れるまでは、海で暮らしている生き物をじっくり観察し、それをくわしく記録しておけば、やがては、生きているということがどんなことであるかがわかるようになるのだということを、ハッキリ理解していた者はいなかったのでした。

まことに生きているということ、そしてすべての生き物のありようほど、アリストテレスにとって不思議なものはなかったのです。

彼は、オリーブの木、丘の斜面に咲きほこる色とりどりの花、砂にもぐっているハマグリや、ミツバチ、ヤギ、そして人間か、どのようにして育ち死んでいくのか、その正体をつかみたいと願っていました。 |

魚の観察をするアリストテレス

|

彼はどんな生き物でも、これをよく観察し、自分が見たものを記録し続けていけば、やがては生きているということの理解に、一歩一歩近づいていけるだろうと考えていました。

そのうえ、彼はそういうことをするためには欠くことのできない二つのもの、つまり辛抱強い心と物を見る確かな目とを兼ね具えていました。

そればかりではなくて、彼はさらに自分が見たものから、いくらでも考えを押し進めていくことができました。

それで、彼のあとにつづいた学者たちの間では、いまさらアリストテレスの知識に何がくわえられるだろうと、半ばあきらめてしまった者が多かったというのも無理のない話です。

とはいえ、現代の科学者からみれば、さぞかしアリストテレスは苦労したものと思われます。

その頃は今と違って、参考書などというものは一冊もなく、教えをうける先生は一人もなく、相談相手になる仲間というものがなく、そのうえ器械器具といってもろくなものはありません。

それでも、あれほど大きなすぐれた仕事をなしとげることができたのは、ひとえに彼の持ち前であった辛抱強さと、おしみなくそそがれた生き物へのあのいつくしみがあったればこそではなかったでしょうか。

アリストテレスの研究は、やがて魚類から哺乳類へうつっていきました。

彼はこの二つの種類の違っているところを実によく知っていました。彼は、こういっています。

『哺乳類は肺をもっており、空気をすって生きている。

そしてその血液はあたたかい。彼らは子供を産む。

ヒト、ウマ、アザラシ、それから海にすんでいるものでもクジラ、イルカなどがこれに属する。

……よく見かける図であるが、イルカは鼻を海面からつきだして、いびきをかきながら、眠ることができる。』 |

さて、こうした博物学の研究に、アリストテレスが身をいれるようになったのは、すでに青年期をはるかすぎてからのことでした。

彼はマケドニアの国境にほど近いカルキディケの小さな町スタゲイロスで生まれました。

彼の父はニコマコスといって、マケドニア王アミンタス二世のおかかえ医師でした。

ニコマコスは、わが子に大きな望みをかけ、彼が十七歳になった年にアテネに送りだしました。

当時のアテネは、あらゆる学問ふ云術の粋をあっめた優雅な美しい都市でした。

そして青年アリストテレスは、このアテネであの有名な学園アカデメイアの学生になることができました。

アカデメイアでは、運よくここに入ることをゆるされた青年たちが、偉大な教師プラトン(紀元前四二七〜三四七年)のもとで、ある者は論理学を、ある者は詩学を、そしてまたある者は哲学を学んでいたのです。

アリストテレスがアカデメイアの中でも特に目立ってきたのは、それからまもなくのことでした。

プラトンは、アリストテレスの家のことを『本読みのたまり』と呼んでいましたが、それほどたくさんの羊皮紙の巻き物が彼の家には集められていたのでした。

ですからそこは文字どおり、立派な図書館であったわけです。

おそらくヨーロッパでは最初の図書館であったといってよいでしょう。彼はこのアカデメイアに二十年間とどまっていました。

そしてプラトンの亡くなったあと、みんなは彼が、そのあとを継ぐだろうと信じていましたが、彼はそれを断わってアテネを去りました。

そして、エーゲ海を渡って小アジアの王ヘルミアスの宮廷で暮らすことにしてしまいました。

彼は、この地で王の妹ピシアスを妻にめとっています。

この話の初めのところに出てくるエーゲ海にそったレスボス湾の岸べというのは、ここのことで、つまり生物学に関する彼の研究がはじまったのはこの頃のことなのです。 |

古代ギリシアの略図

|

しかし、彼がこの土地に住んでいたのはわずか五年ほどにすぎず、アリストテレスの生活はまた一変してしまうのです。

というのも、マケドニア王フィリップから彼のもとに、その王子アレキサンドロスの教育係になってほしいと申しこんできたからでした。

アレキサンドロスはそのとき十三歳の少年でした。

彼はだれにも乗りこなせない荒馬をへいきで乗りまわし、それを得意としていた元気にみちみちた若者でした。

プルタルコスの言葉によれば、

『しばらくの間は、アレギサンドロスは「余には二人の父がある。余はその一人から命をさずかり、いま一人から生きるすべを教えられた」といって、アリストテレスをちょうど自分の父親のように敬愛した。』

ということですが、本当にそのとおりで、アリストテレスとアレキサンドロスとの交わりは数年の間にすぎませんでした。

やがてアレキサンドロスは父から王冠を受継いで王となり、アジア遠征の軍を起こしましたし、一方アリストテレスは再びアテネヘもどって、そこに落着くことになるのです。

彼はここで大動物園の建設という大きな仕事を手がけました。

西暦七七年に、プリュウスが書いていますが、それによるとこの大動物園の建設はアレキサンドロスの考えによるものでした。

プリニウスはこう書いています。

『大王アレキサンドロスは、動物の生態を、もっとよく知りたいという気持をおさえることができず、このような計画を思いつき、その一切をアリストテレスにまかせた。……

この計画を実現させるために、アジアや、ギリシアの各地から何千人もの人間がよびよせられた。

その中には、動物の見張り人として雇われた猟師、鳥打ち、漁師、猟場の番人、牧夫、ミツバチ飼育箱の見張り、そのほか魚を泳がせてある池や、鳥を放し飼いにしてある大きな金網の檻(おり)の看視人など、たくさんの働き手がいた。

アリストテレスは、彼らの口から各地方でのめずらしい話を念入りに聞き出した。

そして、こういうこのうえもない資料があったので、初めて彼はあのような、五十余冊にも上るほどの大きな著述を編纂することができたのである。』 |

普通の人であれば、これほどの大事業の一切を取り仕切り、『五十余冊』もの本を表わしたとなると、もうこれで十分、やれるだけのことはやったとしいたいところでしょう。

しかしアリストテレスはそうではありませんでした。

彼は自分がえたものを他人にもわけあたえ、みんなと一緒にもっともっと勉強を続けたいと考えていたのでした。

そして、その思いが形になってできあがったのが、あの偉大な学校リュケイオンです。

リュケイオンをめぐる雰囲気は、アカデメイアのそれとは大変おもむきが違っていました。

それはやはりアリストテレスとプラトンという二人の指導者の好みにもよったことでしょうが、アカデメイアの方はもっぱら哲学と詩学が中心でしたし、リュケイオンの方は一口にいって科学の学校でした。

この学校が、リュケイオンと名づけられたのにはわけがありました。

というのは、この学校が建てられた土地は、昔オオカミの襲撃からヒツジの群れを救ったという伝説の神、アポロ・リュケウスの神殿の跡であったからです。

|

散歩しながら学問をおしえるアリストテレス

|

神殿にはひろい競技場があって、その脇には散歩道が長く続いていました。

そして、リュケイオンの学生たちは、いつもこの道を行きつ戻りつしながら、先生との会話を楽しんでいたのです。

アリストテレスの弟子たちは、朝には頭に知識をいっぱいつめこんだ白髪の老人であり、夕べには青春の血をたぎらす若者でありました。

緑の芝草でかためられた競技場のかたわらを行きつ戻りつしながら、彼らは一体、何を語りあっていたのでしょうか?

そうです、彼らは生きているとはどういうことか、生き物が生きているということは、何でわかるのかについて話合っていたのでした。

アリストテレスは、生き物に本来備わっている命というものに『魂(たましい)』という名をあたえました。

彼はこの魂のありようについて、こういってします。

『魂にはいろいろのものがある。

植物の魂(たましい)、動物の魂、そして人間の魂、というふうにわけられる。

これらのうちで、もっとも程度がひくいのが植物の魂であって、彼らは自分の周りにあるものから食べ物を取入れ、育ち、そして仲間をふやす。

動物もそこまでは同じであるが、彼らはさらにあちこちと動き回ることができる。

ところが人間は、以上あげたことをすべてすることができて、そのうえに理性というものをもっている。

この理性によって、自分の思うように行動することができるのである。』 |

アリストテレスは、こうした生き物すべての間には、かならず何らかのつながりがあるに違いないと考え、それらを大きなはしごの形にならべてみました。

これはのちになって『自然の階段』とよばれるようになったものです。

『自然界にあるものは、命のないものから動物まで、少しずっ少しずつ違ったものになっている。

だから、それらの間に、ハッキリした区切りをつけることはできないし、どちらともつかないものがその間に入っているのは、当然のことである。

まず、命なきものから一段あがると植物になる。同じ植物の中でも、生きる力の量いかんによって違いが生じてくる。

そしてその違いがだんだんひどくなるにつれて、それらは一段、一段と動物の方へとのぼっていくのである。

たとえば、海産生物のあるものになると、植物の方にいれてよいのか、それとも動物の方か、どちらとも見分けのつかぬものがいくらでもある……』 |

こうしてアリストテレスは大ぜいの弟子たちと話合いながら、つぎからつぎへと書物を表わしていきました。――

その一冊一冊は、みな、よく整理された知識の引出のようなものでした。

もっとも、これらの書物心いまはもう、そのほとんどが失われてしまいました。

しかしわずかに残されているものだげからみても、アリストテレスこそは、この世に生をうけた者の中でもっとも偉大な生物学者であったといえるのではないかと思います。

さて、そのご彼はどうなったのでしょうか?

大王アレキサンドロスは、熱病を病んでバビロフで亡くなり、ギリシア人はマケドニアの圧政にたいして反乱を起こしました。

そして、ギリシアではアレキサンドロスに係わりあいがある者は、すべて疑いの目で見られるようになりました。

そのためでもあったのでしょうか、アリストテレスは『神をないがしろにする者』として、裁判にかけられることになってしまいました。

アリストテレスは、その結果がどういうことになるかをよく知っていたに違いありません。

何故なら、彼はいやでもソクラテスがたどった運命を思い浮べないわけにはいかなかったからです。

ソクラテスもまた『神をないがしろにする者』として裁かれたのでした。

そこで彼はいそいでリュケイケンから立ちさり、エウボエア島行きの船に乗ることにしました。

しかし、彼はそれからわずか一年ほど生きていただけでした。

アリストテレスの死後、平和は再びアテネの地にもどりました。

リュケイオンは再開されて、その校長には彼の弟子であったテオフラストスが選ばれました。

テオフラストスは、非常に長生きしてこの世を去りましたが、彼は息を引取るさいに、いくらかの金子をそえて、師アリストテレスの大理石胸像の保存をくれぐれも頼むと、弟子たちにいいのこしました。

そのおかげで私たちは、すでに二千年以上の歳月がすぎた今でも、最初の生物学者アリストテレスの面影を、目(ま)のあたりに見ることができるのです。

3 一本足の男の話 top

史上初めての大帝国をたてたローマ人は、行政、軍事その他いろいろな方面で存分にその才能をあらわしましたが、こと科学に関してだけは、みるべきものをほとんど残してはいません。

彼らはどちらかといえば、実利に聡(さと)い方でしたから、川底でナマズが何をしていようが、そんなことに何の興味も感じませんでした。

そんなバカバカしいことを、のんべんだらりと眺めていられるかと言いたかったところでしょう。

確かにマルクス・アウレリウス (西暦一二一〜一八〇年)時代のローマで、剣闘士の学校の校医をやっていたガレンは、人間の体の働きについていろいろと新しい知識を与えてくれました。

また、同じその時代の軍医であったディオスコリデスは、様々な病気にきく薬草をたくさん集め、挿し絵入りの図鑑をつくってくれました。

けれども、ローマ時代全体を通してみると、やはり科学の道は閉ざされていたといってよいと思います。

とはいうものの、ではローマ人は科学の方面には一切無関心だったのかといいますと、そうとばかりもいいかれません。

それどころか彼らは、科学にも大いに興味をもっていたのでした。

ただそれは、知られていないことを知ろうとするのではなくて、すでに明らかにされていることを、できるだけたくさんよせ集めることに興味をもち、努力を重ねたのです。

カイウス・プリニウス二世(二三?〜七九年)が生涯を捧げた仕事というのも、実はその見本のようなものでした。

彼は、西暦一世紀に生まれ、ローマでは家庭教師から十分な教育をうけました。

その後、長い間ゲルマニア駐在軍の司令官をつとめ、ローマに帰ってからはローマ艦隊の司令官になりました。

その間、彼は公務のかたわらたえず読書にしたしみ、いろいろな書物からつくった抜き書きをもとにして、たくさんの本を書きました。

しかしそれらの中で保存されて、いまに伝えられているのは、『博物誌』くらいのものでしょうか。

この本は三十七巻にわかれており、一口にいってしまえば、あらゆる知識の雑炊(ぞうすい)のようなもので、そこには彼自身の考えはどうだったのか、また彼自身はどんなものを観察していたのか、などについては何一つ書いてありません。

けれども、その内容は宇宙、地理、人類、動植物、鉱物、医薬の全般にまたがっていて、まるで一大百科全書のようでした。

彼はこれを編纂するために、二千冊の本を読んだとか、ローマのサーカスで働いていた動物係や、寺院で生贄(いけにえ)を捧げる役をつとめていた僧侶などから話をきいたとかいわれていますが、ともかくこの『博物誌』は、そうしたいわば二番せんじの知識をたくさん集めたもので、なかには随分デタラメなこともたくさん混じっていました。 |

『博物誌』を前にしたプリニウス

|

そして彼は、西暦七九年に、ちょうどそのとき起こったベスビアス火山の噴火にあっておもわぬ最期をとげたのですが、それまでの間、ついに自分自身の独創になる業績を一つとして残すことはできなかったのです。

それでもこの本を通じて私たちは、当時の科学知識がどの程度のものであったかを知ることができます。

そればかりでなく、ときにはバカバカしくなることさえ我慢すれば、けっこうおもしろく楽しく読めますので、これから、少しばかりその内容を紹介してみましょう。

まずこの本の動物に関する部分では、彼が見聞した範囲でのすべての動物が洗いざらい書き並べられてあります。

それらをどのように整理したらよいのか、うまい考えが思いつかなかったものとみえて、もっとも巨大な動物が、もっとも重要であるということから、これが真先に取上げられています。

そして各動物については、その習性だとか危害のあるなしだとか、それがローマで初めて見世物にされたのは、いつであったかといったようなことが述べられています。

そして彼は、ことに珍談・奇談が大好きでしたがら、めぼしいものは一つ残らず拾い上げられているといってよいほどでした。

ところがおもしろいことには、彼は一方では、サイレン(半人半鳥の海の精)だとか、グリフィン(ライオンの胴体にワシの頭と翼をもった怪獣)だとか、あるいはまた馬の頭をもった鳥などが実際にいるなどと思っているやつは大バカ者だ、といっていながら、他方では大まじめで、イヌとそっくりな声でほえては人間がいるだの、太陽に照らされても影ができない土地があるだの、といっているのです。

そうした大ホラの中で傑作なのは、一本足の男の話でしょう。

あるところに、たった一本の足と足首だけしかない人間が住んでいたが、その足首はとてつもなく大きいので、暑い日ざかりにはあおむけに寝転んで、その足と足首をつきだせば、その足首は充分、日傘のかわりになるほどだ、というのです。

またゾウは、彼によれば動物のうちで体がもっとも大きいので、もっとも重要な動物であるということになっています。

そして、このゾウについては、こんなふうに書いてあります。

『陸上に住んでいる動物の中で、体がもっとも大きく、その上人間についで賢いのがゾウである。

ゾウはその土地、土地の言葉がわかるし、命令にはよく従うし、教わったことはチャンと覚えてしまう。

そして、人間でもそうやたらにはお目にかかれないような数々の美徳、たとえば嘘をいわないとか、わがままを許さないとか、信義にあつく不正を憎むといったようなすぐれた性質が立派に備わっている。

ソウはまた星を賛美し、太陽と月をあがめる。

ある人の話によれば、モレタニアの山中に住んでいるゾウの集団は、新月の頃になるときまって山からおりてきて、アミロとよばれている川岸までくると、お互いに水をかけあって、みそぎの儀式を行ってからご来光をおがんで、再び森へ帰っていくとのことだ。 |

一本足の男が寝転んで、足を日傘にしている光景

|

また次の話は、実際に経験した人たちからきいたことであるが、あるときこの人たちが、ゾウの一群れを船にのせて海を渡ろうとしたことがあったが、ゾウは初めのうちは、どうしてもいうことをきかなかったのに、船長が出てきて、「心配するな、俺たちはきっとお前たちを連れ戻してやるよ」と、おごそかな誓いの言葉をそえて約束してやると、みんなはゾロゾロと船に上ってきたということである。』

以上は、プリニウスの『博物誌』のほんのわずかな部分をのぞき見しただけですが、ともかくこの『博物誌』を通して読んでみますと、彼が動物というものを、どんなふうに考えていたのかがよくわかります。

彼は結局、獣にせよ、鳥にせよ、また昆虫にせよ、そういったものはすべて人間にとって、何らかの形で役にたつものとして存在しているに違いないというふうに、みていたのです。

こうした考えをもっている人々は、昔だけではなく、いまでもあるのです。

ですから彼は、やれアリは、どういう点で人間の役にたっているか? とか、

やれ毒ヘビの場合はどうか? とかいったことで、頭をかかえこまなければならなかったのでした。

つまり、プリニウスのように考える考え方と、すべての生き物にはみなそれそれの生き方があり、それは人間の営みとは、何の係わりあいもないことであって、彼らはめいめい思い思いに愛しあい、子をはらみ、産み、育て、飢え、そして死んでいくのである、というように考える考え方との間には、天地ほどの開きがあったというわけです。

しかしながら、その話の出所がどんなところであろうと、また話の筋がどれほど、つじつまがあわなからうと、プリニウスは少しもかまわず、話をドンドン付け加えていきました。ですから、『博物

誌』の中身はふえていく一方だったでしょうし、それでとうとうあれほど大部のものができあがったわけでしょうが、それにしても『博物誌』の内容の豊富なことには、だれでも驚かずにはいられません。

そして、これがひろく読まれていくうちに、人々はいつしらず、その中に書かれてあるいろいろの事柄を、みな本当のことのように思いこまされてしまうようになりました。

やがてローマ帝国も滅びるときがきて、時代は中世期に移ることになるのですが、その間この 『博物誌』は、いつのまにかもっとも信用できる立派な本の一つとして重んじられるようになりま

した。

それから一五〇〇年という長い年月にわたって、この本は、博物学に関する知識の宝庫として、人々の尊敬を受け続けていたのです。

4 薬草をもとめて top

歳月はどんどん過ぎさっていきました。その間にローマ帝国は滅亡し、新しい王国が生まれ、新しい戦争が起こりました。

そんなゴタゴタの中でも、アリストテレスの新研究が書きしるされてあった羊皮紙の巻き物は、せっせと引き写され、それがあちこちに運ばれていきましたが、同時にまたそれらの大部分は、片っ端からどこともなく消えうせてしまったのです。

だが一方、回教徒の学者たちはスペインと北アフリカで、またユダヤの学生たちはパレスチナで、相変わらずそれらを熱心に読んでいました。

長い間ヨーロッパでは、アリストテレスの名を口にするのは、神の御名(みな)を唱えるのと同じことでした。

それでいながら、アリストテレスとはどういう人であったのか、またどんなことをやった人であったかと聞かれた場合、チャンとした答えができる者はほとんどいなかったのです。

また、たとえよく知っていたとしても、彼がやったのと同じようなことを試みてみようなどと思った者は一人もいませんでした。

そういう時代で、もっとも重んじられたのは、プリニウスでした。

彼の書物はいたるところで引き写され、それはまた別の手で引き写されました。

プリニウスの本がどうしてそんなに人気があったのか、そのわけはいろいろあるでしょうが、何といってもその中に出てくる珍談・奇談のおもしろさが、当時の人々を夢中にさせたのだろうと思います。

その頃の時代を、いま私たちは暗黒時代と呼んではいるのですが、しかしその時代でも毎年毎年、冬がすぎれば春がきました。

春になれば丘の中腹や、牧場は、咲きみだれる花のいろどりでパッと明るくなりましたし、カエルは池で鳴きかわし、鳥は巣づくりをおえて卵をかえしていたのです。

また、来る年も来る年も、シカは昼間はポカポカとあたたかい山腹で昼寝をきめこみ、夜ともなればあてどもなく森の中をかけぬけていました。 |

プリニウスの本を羊皮紙を引き写す修道僧

|

また、魚は、川の水をバシャバシャはねあげていたのでした。

元々これらの生き物たちは、人間にとっては仲間同士であるべきはずでしたが、中世期をとおして、彼らに注意の眼(まなこ)を向けた者さえいませんでした。

いやそれどころか、植物の方はマアマアでしたが、動物となると頭から悪魔の持ち物と信じこまされていたのでした。

だがここに、一つの例外がありました。

それは山といわず野といわず、草根木皮のたぐいを血眼になってさがし歩いていた薬種商人たちのことで、彼らはどうあっても、一つ一つの草木をいちいち見分けられるだけの目をもたねばなりませんでした。

その頃は、医師と魔術師は同列におかれていた時代でした。医師の用をたしていた薬種商人たちは、ごく低い身分として扱われていました。

それでいながら当時、薬といえば彼らから手渡される薬草しかなかったのです。

薬草を提供するのは、もちろん彼ら薬種商人たちでしたが、そのほかには修道院がたくさんの薬草をたくわえていました。

それは修道僧自身のためにも必要だったのですが、そればかりではなくて、付近の住民のためにも、なくてはならぬものだったのです。

それでどこの修道院でも修道僧を各地方に送って、薬草をさがさせましたので、修道僧の薬草さがしは薬種商人にまけずおとらずでした。

さて、薬種商人はどのようにしてそれらを選(え)り分けたのでしょう。

元々彼らには科学的分類などということはできるはずのないことでしたから、それはまるで危ない橋を渡るようなものでした。

ともすると魔法じみてくるので、世間からは嫌がられたり、怖れられたりしました。

しかし薬草探しに、手引きが全くなかったというわけではありません。

本草書といって、ちょっと薄気味の悪いような、古ぼけた皮とじの本があったのです。

そしてその中の羊皮紙には、どこかの修道院で何度も何度も引き写しされたあとがハッキリと残っている注意書きや、挿し絵らしいものが書きこまれてありました。

その原典はテオフラストス(紀元前三七二〜二八八年)やディオスコリデス(一世紀頃の植物学者)がギリシアかで書いたもので、それからラテン語に訳され、次々に引き写されていったのです。

ただ、そのたびごとに少しずつ書き誤りがふえていきましたから、実際に薬種商人たちが使っていた本草書の内容は、原典とはだいぶ違ったものになっていました。

特に間違いがひどかったのは、挿し絵の方でした。

たとえば、オランダイチゴの葉は三枚がひとかたまりになっているものですが、それが四枚になったり、五枚になったりというようなことになってしまいます。

また、その根づるがしだいにくずれていって、ついには棘(とげ)みたいな恰好に変ってしまいます。

こんなことは写している途中、ちょっと手を休めてイチゴ畑へいってみさえすれば、すぐにも解決しそうなものですが、そういうことはやってみようともしなかったのでした。

薬種商人たちにとって厄介なことが、いま一つありました。

これは当然のことですが、テオフラストスや、ディオスコリデスが書き残してくれた植物は、いずれもみなギリシア産のものです。

ところが、彼らがさがしまわった北部ヨーロッパの森や野原には、そういうものはどこにもはえてはいなかったのでした。

その当時までは誰一人として、違った土地には違った種類の植物が生えるということに、気付いてぱいなかったのです。

さて、こういう状態はだいぶ長く続きましたが、やがてこの方面にも大きな進歩がもたらされることになりました。

それは、これまでのような写本ではなくて、一冊の真新しい本草書が現れたときに始ります。

この本で初めて北部ヨーロッパの花が忠実に写生され、記述されたのです。

そしてそこには、オーペルアンメルガウ付近の谷間に見かけられる野生のユリのほか、三色スミレや、センノウなどの図がありました。

時がたつにつれて、本草書の数もだんだんふえていきました。

その中には、いまでも図書館へいけば見ることができるものも随分あります。

これらの本をよんでみますと、当時、植物というものがどのように考えられていたかがよくわかります。

いま、その一つ、二つをあげてみますと、まず植物の頭は根のところにある、花はその『のぼせ』をひやすためのものであり、花粉は植物の分泌物である、そして、根っこのつけ根のところをさがせば植物の魂がみつかるはずである、といったような案配です。

また植物はすべて、神のみ心のままにつくられたものであるから、薬になるほどの植物ならどういうものにきくのか、それがチャンとわかるようなしるしが、そのどこかにあるはずだ、ともいっています。

それで、肝臓のようにボツボツがある葉っぱは、肝臓の病にきくだろうとか、あるいはまた心臓のような形をした葉っぱは心臓病にきくだろうとかいうことになってしまったのでした。

中世期を通じて収集された薬草のうちで、もつとも高い値段で取引されたものはマンダラゲでした。

その二又(ふたまた)になった長い根の形は人間とそっくりなので、これは人間のすべての病気にきくだろうと考えられていたのでした。

マンダラゲは強い麻酔作用がありますが、それ以上にヨーロッパではおかしなことに、これは惚(ほ)れ薬として用いられたり、赤ん坊の生まれる薬として愛用されたりしていました。

それからまた、おそらくはマンダラゲの根があまりにも小人(こびと)そっくりなためでありましょうが、この根をひきぬくときのそのやり方について、実に様々な迷信が、まことしやかにいいふらされていました。

たとえば、いきなりこの根をひっぱりあげると、きっとその人は不幸になるとか、根っこが地下からひきずりだされるときは、キイキイという金切り声が聞えてくるとかといったような言い伝えです。 |

最も人気のあった薬草、マンダラゲ

|

ですから、このマンダラゲの根の集め方については、特に念入りな注意書きがそえられていない本草書はないといってよいくらいです。

いまその一つの例をあげてみれば、次のようなものです。

『マンダラゲの根を掘るには、次のようにしなければならない。

夜、マンダラゲに近づくと、マンダラゲは燈火のように輝いているのが見える。

だから初めにその頭を見きわめ、次に鉄器でその周りを取り囲む。

マンダラゲは大変徳の高い植物だから、心に汚れのある者が近づくと、すぐに逃げさってしまうので、このようにするのである。

さて、いよいよ根を掘るときには、鉄器を使ってはいけない。かならず象牙で掘るのである。

そしてマンダラゲの手と足を見いだしたら、これをひもでしっかりとくくって、反対側のはしを犬の首にむすびつける。

犬は飢えているからその前に肉を投げてやれば、肉をとろうとしてひもをひっぱり、むすんである根ごとにマンダラゲを引抜いてしまうのである。』 |

このように、マンダラゲの採集は非常にむずかしく、また怖れられてもいたのですが、何といってもボロ儲けができるので、薬種商人たちは目の色をかえで、これをさがしまわりました。

それだけではなくて、しまいには全く別の植物の根に細工して、例の小人(こびと)に見せかけた偽物さえ現われるようになりました。

いずれにしても、北部ヨーロッパの湿地帯や、雑木林の間を右往左往していたこれら薬種商人たちにとっては、草根木皮の一つ一つは、それが神の恵みであるか呪(のろ)いであるかは別としても、すべては人間のためにそこにあるものなのでした。

しかし時がたつにつれて、人々はしだいにこれらの迷信を信じなくなり始めました。

そして、植物それ自体のありようを調べるための採集が行われるようになりました。

そしてそういうものを確かめて新しい本草書をつくろうと思いたち、修道院からぬけたして、長い旅にのぼったドイツの修道僧もありました。

また、ある金持ちの老人は、一人の画家を雇い入、はるばると東方へ採集旅行に出かけていきました。

今となっては、そういう人々はみな忘れられ、名前さえ覚えられていないでしょう。

長い間植物のありようについて伝えられていた迷信も、ようやく滅び始めとはいえ、知識の歩みは遅々たるものでした。

ですからその頃、もしもだれかが、

「草根木皮といったところで、それらは何も“病気をなおすために、生きる喜びをあたえるために”そこにあるのではなくて、それらはみんな、人間をもふくめて、生き物すべてがつながり合っている自然界の一部としてそこにあるのだ。」

といったとしたら、人々はどんなにびっくり仰天するだろうかと、想像しないではいられないのです。

5 おもしろい一角獣 top

薬種行商人たちが、みなそれぞれに草根木皮について明るくなったのは、その商売柄ごく当然のことですが、そのかわり彼らは動物のことについては、何の知識もありませんでした。

シカやウサギは撃ちとって食べるもの、ウマやウシは飼いならしてこき使うもの、そしてタカはタカ狩りのために飼っておくもの。……ただそれだけのものでした。

そのほか一般に知られていた動物はごく少なく、野獣といえばえたいの知れない何となく気味の悪いものとして、怖れられていました。

そして、学校などでも、時々動物談義が始ることはあったのですが、そうした場合にはいつでも、学生たちはお互いに自分の立ち場を有利にするために、誰々はこういっているとか、誰々の説によればとか、彼らがその道の権威者とあがめている学者の言葉をひきながら言い合っていたにすぎませんでした。

たとえば、ウマの口の中には何本の歯がはえているかという問題についても、みんなは口角泡をとばす勢いで夢中になって議論ばかりしていましたが、そのうちの誰一人として、実際に、ウマの口を開かせてその中をのぞいてみたらどうだろうかと思いつく者がいなかったのでした。

それほど権威というものが、絶対の力をもっていた時代だったのです。

しかしこのように、ただ権威にだけよりかかっているところからは、何の進歩もみられないのは当然のことであり、中世期を通じて動物学についての独創的な仕事が一つも生みだされなかったのは当然のことでした。

とはいうものの、ここでぜひとも取上げておかなければならない本が一冊あります。

それはどう考えてみても科学的といえるものではありませんが、何といってもその当時は全ヨーロッパの隅々まで広まって、いたるところで読まれていましたし、今となってはめずらしい本の一つに数えられてもいますので、ここで、やはりちょっとふれておくだけの価値はあるだろうと思います。

その本の名前は『鳥獣譚(Pysologus)』といい、作者が誰であったかはわかりませんが、おそらく何人かの合作だろうということです。

こういった種類の本は、昔から動物物語という名前で知られているもので、その一つ一つの話にはみな適当に教訓が入っていましたから、教会などでも大好評で、大いに利用されていたものでした。

特にこの『鳥獣譚』の人気は大変なもので、やがてその中のいくつかの話は、アイルランド語やエチオピア語にまで訳されるようになりました。

そしてこの本の愛読者は、上はローマ法王から下は修道士にまで及んだといっていいほどでしたし、大学では手頃の教材として使われましたし、家庭では、炉辺の話題の種としてこれほどうってつけのものはなかったのでした。

一方、修道僧はこの本を写しとる仕事に追いまくられました。

おかけで、どこの修道院へいってみてもかならず『鳥獣譚』の写本が見かけられるようになりました。

このようにして、中世期のヨーロッパでは、この『鳥獣譚』は、誰知らぬ者もないほど親しまれた本となり、今の言葉でいえば、さしずめベスト・セラーの中のベスト・セラーとなっていたのであります。

それだけまた、この本に出てくる動物は、みなそれぞれに生き生きとした個性をもって描かれていることは認めないわけにはいきません。

そのあるものは、ヨーロッパの人々にもよく知られていた動物でしたが、中には行ったこともない遠い国々に住んでいると、噂にきいているだけのものも入っていました。

しかし、そういう動物でも、世界のどこかには確かにいるのだということを、みな信じていました。

また、この本の中で動物というものが、すべて人間の側からしか捉えられていないことは、ちょうど本草家が草木というものを、その一本一本はすべて人間にとって吉か、凶か、そのどちらかになるように、あらかじめ決められているものだと考えていたのとそっくりでした。

さてこれからいくつか、この本の中からめぼしい話をひろいだして、紹介してみることにしまし まずその初めは、北部ヨーロッパの百姓たちになじみが深かった針ネズミの話です。

『針ネズミは、体中に針のような毛がいっぱいはえている毬(まり)のような恰好をしたちっぽけな動物である。

彼はブドウの木に近づくと、スルスルと木をはいあがり、ブドウの房(ふさ)のところまでやってきて、ブドウの実を一つ一つくいちぎって地上に落とす。

それから自分もとびおりで、今度はその落とした実に針をつきさして、我が家へもって帰る。

これにやられると、ブドウの木はたちまち実なしになってしまう。

針ネズミの巣になっている穴には、南北に開いている二つの出入口があって、北風が吹きはじめると、北側の出入口を閉めてしまうし、南風が吹くようになれば、南側の方を閉め、北側の方を開ける。』 |

つぎはクジラの話です。

『海にはクジラとよぶ巨大な怪物がいる。クジラで変っているところといえば、次の二つであろう。

その一つは餌(えさ)のとり方であって、彼はひもじくなると、大きな口をパクリとあける。

するとそこから、何ともいいようもないほど甘ったるい香気がただよい出てあたり一面に広がる。

そして、これに引き寄せられて口の周りに集まってくる小魚の群れは、次々に彼の餌食(えじき)になってしまうのである。

さていま一つは、そのバカでかい図体に関係があることだが、なにしろこの怪物の大きさは大変なもので、ときにはこれを島と見間違えて、ボートをつけてしまう水夫たちがいるほどである。

そんなとき、彼らが煮たきをするのに火でもおこそうものなら、クジラはその熱さにたえかねて、ドボーンと海底へもぐってしまう。

そこで水夫たちはボートもろとも、おまけにハツカネズミまでもお供に、見事お陀仏(だぶつ)ということになってしまうのである。』 |

そのほか、異国風のめずらしい動物では、猟師に追われると、尻尾で足跡を掃き消しながら逃げ去るライオンだとか、子供をガラスだまの中にいれて、前足でこれを転がしながら、あやしたりじゃれたりしているトラだとか、といったような話もあります。

それからまた、アラビアの砂漠に住んでいる鳥で、五〇〇年か六〇〇年ごとに自分で香料をつみかさね、自分で自分の体を焼いてしまい、その灰の中から再び若い姿となってよみがえるという不死鳥(Phoenix)だとか、頭の方のライオンは肉が食べたくてたまらないのに、胴体の方の巨大なアリは草でなければ食べる気にならぬというので、始終ガツガツしていなければならないアリ・ライオン(Ant-lion)というあわれな怪獣。

それに胴体がライオンで、ワシの翼と頭をもったグリフィン。

翼と爪があって、口から火と煙をはくドラゴン(Pegasus)。

羽根をはやした天馬など、これまで見たこともないどころか、全く伝説にすぎない動物の話もあります。

しかし当時の人々は、自分たちがよく知っているものや、それに較べればなじみのあさいものなどの中に混じって、こういうものを読まされているうちに、いつとはなしに、これらの動物もすべて実在しているものとばかり思いこんでしまうようになりました。

その中でも、特に人気があったのは一角獣でした。

一角獣は見るからにほれぼれするような美しい獣で、少しばかり気が荒すぎるのが玉に傷でしたが、それでも内心ははにかみ屋でした。

そしてとぶように速く走ることができました。

彼の膚は雪のように真っ白でしたが、額のところから長さが六十センチもある一本の角がニューッとつきでており、その色には赤いものと黒いものと、白いものとがありました。

そしてこの角でこしらえた杯は、毒を消してしまう働きがあるということで、大いにめずらしがられたものです。

数世紀もの間、ヨーロッパの人々が動物について教えられていたことは、およそこんなふうなものでした。

しかも、それらが少しも不思議がられずに、そのまま信じられていたのです。

いや、この場合本当をいうと、大多数の人々は、と言い換えなければならないのかもしれません。

というのも、もちろんわずかな数ではありましたが、こういうことはあくまで事実をもって証明しなければならないのだと、信じていた人々がいたからです。

そういう人々の一人に、十三世紀における神聖ローマ帝国の皇帝であった、ホーヘンシュタウフェンのフレデリック二世がいました。

彼の人となりもそうでしたが、その考え方には東方からの影響が色こくにじみでていました。

彼は自分の宮廷に東西を問わず各地から学者をひろく集め、サレルノにはヨーロッパ最初の医学校をつくり、そこで人体の解剖を行わせるなど、学問、文芸の振興に力をつくしました。

彼はまたアリストテレスの著作をラテン語に翻訳したり、タカ狩りに関する本を表わし、その中で自分が直接調べた様々な鳥の習性や、体の構造などについて書いています。

それらのもののすべてをつらぬいて流れているのは、見事に成熟した科学精神であり、未知なるものへあえて冒険を試みようとした大胆さでした。

しかしそれもフレデリック二世の死とともに、すべては無視され、忘れられてしまったのです。

つまり、彼が歩んだ道は、時代の流れを一歩も二歩も先んじていたわけで、当時の気風にあう道理はなかったのでした。

そのほかあちこちに、彼と同じ道を志していた人々もいました。

同じ十三世紀には、アルペルツス・マグヌス(一一九三?〜一二八〇年)がアリストテレスの著作を編纂する仕事に生涯を捧げていましたし、またロジャー・ベーコン(一二一四〜一二九四年)も、みずから科学の実験にのりだしました。

しかし彼の場合には、かえって魔術をもてあそぶ者とそしられ、牢獄に閉じ込められてしまったのでした。

けれども世の中のほとんどすべての人々は、ときすでに時代のまわり舞台が回り始めているというのに、その動きには少しも気づかないで、相変わらず『鳥獣譚』のハツカネズミや一角獣の話を、後生大事に語り続けていたのです。

top

**************************************** |