|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME �T�v�@

1�g���h�̕s�v�c�@

2�Ȋw�̖閾���@3�����̐i���ƍזE�̓�@4�J���䂭�_��̐��E

3�@�����̐i���ƍזE�̓�

�@�@�@�@1�@���}���N�Ɩ��̂͂���

top

�@����ł́A�L���r�G�[�j�݂������̎茳�ɏW�߂�ꂽ���̌����ɖv�����Ă���ԁA�����ł̓W�����E�o�v�`�X�g�E�s�G�[���E���}���N�i�ꎵ�l�l�`�ꔪ���N�j�́A�Ђ����߂ȑԓx�ŁA�����镨���m�̊Ԃɂ́A�ǂ�ȂȂ��肪���邩�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂����B

�@���������ƁA���}���N���L���r�G�[���قړ����N��̐l�Ƃ����Ă悢�̂ł����A�t�����X�v���̎��ɂ́A���}���N�͂��łɃp���Ō��������ɓ����Ă��܂�������A���̓��ł͔ނ͂��̗L���Ȓj�݂����͂邩�ɐ�y�ł������킯�ł��B

�@�ꎵ�Z�Z�N�̉āA�ނ͕��e����ق�̂킸������̈�Y���Ă��炢�܂����B

�@���̎��ނ͏\�Z�ł������A�Ȃɂ���A���}���N�͂����Ղꂽ�M���́A������\��Ԃ߂̑��q�������̂ł�����A���̊z�����悻�����i�����j������Ă���A�ǂ����n���ꓪ�����������ł����B

�@����ł��ނ́A���\�A�����������̂ł͂Ȃ������ł��傤���B

�@�Ƃ����̂��A����Ŕނ́A���悢�悩�˂Ă���̔O��ł������R�l�ɂȂ铹���J�����̂ł�����B

�@�₪�Ĕނ́A���̔������Ă̔n�ɂ܂�����A�ނ�����܂Ő_�w���w��ł����W�F�X�C�b�g�h�̑�w���������A�~�A���̒������Ƃɂ��܂����B

�@���̍��A���傤�ǎ��N�푈�̐^�Œ��ŁA�t�����X�R�͑���̃h�C�c�R�Ɛ킢���܂����Ă��܂����B

�@�ނ͂��̃t�����X�R�̈���ɂ��킦�Ă��炤���߂ɁA���̐w�n���߂����ė��������̂ł��B

�@�ނ̍s����ɂ́A�t�����X�̖k����тɊJ�����s�J���f�B���삪�L�����Ă���A�ނ͂����������ĐL�тĂ���|�v�����ݖ̊X���ɂ����Ĕn��i�߂܂����B

�@���̓�������A�E�����Ă��������Ă��A�ǂ��܂ł�����ɍk���ꂽ�I�I���M��A���C���M�̔��́A��ʂɃP�V��A���O���}�M�N�̉Ԃł܂Ԃ��ꂽ�悤�ɐF����Ă��܂����B

�@�ނ͂��̓r���A�����̐��܂�̋��ł������o�U���^���̒���ʂ肷�����̂ł����A�ނ́A���̋����A�����Ȍ����A�G�݉���A����Ɏ��������܂ꂽ�Ƃł����K���Ă̂킪�Ƃ̑O�����̂܂܌��߂����Ēʂ肷���܂����B

�@�������Ĕނ̓t�����X��ʂ�ʂ��ē�ւނ������𑱂��A�Ƃ��Ƃ��t�����X�R�������i���イ�Ƃ�j���Ă����ꏊ�֍s���������Ƃ��ł����̂ł��B

�@�ނ������ɒ�������������A���R�̊Ԃł́A�����������������n���āA�t�����X����͂قƂ�ǑS�łɂ������Ō��������܂����B

�@�m���͂��Ƃ��Ƃ��펀���Ă��܂��A�����͑卬���ɂ�������܂����B

�@���̂Ƃ��K���N���}���N�̑啱�����������������ŁA�ǂ��ɂ����R������܂ŕۂ��Ƃ��ł����̂ł��B

�@�����Ȃ���A������͓���܂ʂ���邱�Ƃ��ł��Ȃ������ł��傤�B

�@�ނ̂��̍s���͂����Ƀt�����X�R�̎w�����̖ڂɂƂ܂�A�ނ͂����Ȃ蒆�тɔC�����܂����B

�@�����Ă��̂܂܂ł����A�ނ͂��邢�͂��ꂩ����������ČR�l�Ƃ��Ĉꐶ���߂������ȋC�������̂ł����A�^���̂�������́A�܂�����ނ̑O�r��j�i�͂j��ł��܂��܂����B

�@������A���܂��ܕ��ɂ̒��ňꏏ�ɕ�炵�Ă������Ԃ̈�l���A�ق�̂������炩��A�ނ̎���˂����������Ƃ����܂������A���ꂩ��Ƃ������̂́A���}���N�̎�̎���̃����p�B�̎��i�́j�ꂪ�Ђ����A�Ƃ��Ƃ��p���Ŏ��Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@����₱���ł��ɔނ́A�R��������������߂邱�ƂɂȂ����̂ł����B

�@���āA���i���}���N�j�͂������ăp���ɏo�Ă����̂ł����A���x�͈�w�̕����n�߂�悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ����Ă��A�w����e������炦��悤�Ȑg���ł͂���܂���A�ނ͓��X�̔�p�����ӂ��߂āA�����牽�܂ŁA�����ł܂��Ȃ�˂Ȃ�܂���ł����B

�@�����Ŕނ́A�����s�ɋ߂Ȃ���A������������o���܂����B�Z���͊w���X�̉��h���̉�������炵�ŁA�䖝������ق��͂���܂���B

�@���̂悤�ɂ��Ĕނ́A�l�N�قǂ̔N�����߂����̂ł������A���̊ԁA�����������̑������ɁA��𗬂�Ă���_�̂������܂��߂Ă��邤���ɁA�����炸�ނ͋C�ۊw�Ƃ����w��ɂ��������o����悤�ɂȂ�܂����B

�@���̓����̔ނɂƂ��ẮA�_�����������̖ڂɒ��ډf���Ă��鎩�R�̎p�������̂ł��B

�@�Ƃ͂������̂́A����ȕ�炵�������Ă����ނł͂���܂������A���j���ɂȂ�A�p���x�O�̐X��쌴���U�����邱�Ƃ������������Ƃ͂���܂���ł����B

�@�ނ��W�����E�W���b�N�E���\�[�ɏo������̂��A��������������̎U���̓r���ł����B

�@����ȗ��A�ނ͂������\�[���ꏏ�ɐA���̏W�̗��ɏo������悤�ɂȂ�܂����B |

�����w�҂�

�W�����E�s�G�[���E���}���N

|

�@�����v��

�W�����E�W���b�N�E���\�[

|

|

��l�͂����Έꏏ�ɐA���̏W�̗��ɏo������ |

�@���\�[�́A���̍��A�w���R�ɋA��x�Ɛl�X�ɐ������邱�ƂŗL���l�̈�l�ɐ������Ă��܂����B

�@�A����ԂɊւ������t�����X���ɂ͂�点���̂́A�ނł���Ɛl�X�͕]�����܂����B

�@�������N��s���ɂƂ��ẮA�����������s�Ȃǂ͂ǂ��ł��悢���ƂŁA�ނ����\�[�Əo��������̓�����A�ނ̐S����������Ƒ����ĕ����Ȃ������̂́A�A�����̕��̂���悤�ɁA����[�����������Ă݂����Ƃ��������肢�������̂ł��B

�@�����Ă���ȗ��A�ނɂ͂���قǏd�v�Ȃ��̂͂��̐��̒��ɂ���͂����Ȃ��Ƃ����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@�Ƃ͂����A����قǂ܂łɎv���߂����̂ł������ɂ��Ă��A�ނɑf���炵���E�C���\�\����ɂ����̂߂��ꂽ�����̕������A���R������܂ł̊ԁA�����������������̗E�C���\�\�Ȃ������Ȃ�A���x�̏ꍇ�A�g�ӂ��抪���Ă����n�����Ɛ킢�Ȃ���A�Ƃɂ������ɂ������𒆒f���邱�Ƃ��������Ă������Ƃ́A����ł��Ȃ������ɈႢ����܂���B

�@�₪�Ĕނ́A����ȑO�����l�E�X�̖K���S���犽�}�����x���i�[���E�g�E�W���V���̂��ƂŁA�A���w������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪���ꂩ��قǂȂ��A�����ނ̓��̒��ł́A�A���ނ���̂ɂ����ƐV��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�����萶���n�߂Ă��܂����B

�@�ގ��g���S�ł͂��̕��@�̓����l�E�X�̏���������̂��Ƃ������M������܂������A����͂��������������C���������������i���ʂځj��ł����B

�@����͂Ƃ������Ƃ��āA�ނ��l���������V�������@�Ƃ����̂́A���낢��Ȏ������ɂ������̈���ɂ킯�邱�Ƃł����āA���̂悤�ɂ���A�w���͂܂����ꂼ��̐A����傫�Ȓ��Ԃ̒��ɑg����A����ɂ����̒��ŏ��������Ă������Ƃ��ł��邾�낤�Ƃ����̂ł����B

�@���̌�ނ́A�w���������Ԃ̎�ނ���������ۂɂ�������������������傢�ɕ֗����낤�Ƃ̎v����肩��A

�w�t�����X�A�����x�Ƃ������^�̖{���o�ł��܂����B

�@���̏����ɂ͏\�������v���܂����B

�@�����Ă��̕\���ɂ́A���̂悤�ɂ��邳��Ă���܂����B

�@�w�t�����X�����Ɏ������Ă��邷�ׂĂ̐A���ɂ��Ă̊Ȗ��ȉ���x

�@���}���N�́A���̖{�̂������ł��̖���m����悤�ɂȂ�A�w�҂̊Ԃł́A�N�������̑O�r�L�]�ȐV�����A���w�҂�b��ɂ̂ڂ��܂����B

�@�����āA���ăL���r�G�[������قǂ܂łɌ��C�Â����{�̒��҂ł���A���܂͖����q�X�i���������j����r���b�t�H�����݂́A���炷����Ŕނ��t�����X�Ȋw�w�m�@�̉���ɂ��������Ăł܂����B

�@������肩�A����ɔނ��ƒ닳�t�Ƃ��Čق�����A�����̑��q�ɂ����킹�āA���[���b�p�̍��X�̔����ق�A�������A���w���Ă܂�闷�ɂނ��킹��Ƃ������悤�ȔM�̓�����ł����B

�@���āA�ނ͈�ʂ胈�[���b�p�̍��X������čĂь̍��ɖ߂��Ă��܂����B

�@�A���Ă��Ă݂�Ƃ������̍��͂��łɗL���l�̈�l�ɂȂ��Ă��܂������A�n�������̓���炵�̋ꂵ���́A�̂Ə������ς�͂���܂���ł����B

�@����ɂ݂��˂��r���b�t�H�����݂́A�{��̈ӌ���傫�����E���邱�Ƃ��ł��鎩���̗���𗘗p���āA�ނ̂��߂��w���̉��x�̐A���W�{����C�Ƃ�����E�𐢘b���Ă��܂����B

�@�W�{����C�̋����́A���b�ɂȂ�Ȃ����炢�킸���Ȃ��̂ł������A���������}���N�Ƃ��Ă͂����Ŏ����̑�D���ȐA���Ɖ��Â��̎d�����ł���Ƃ������ƂŁA�ނ��낱���炩�炨������������C���ł����B

�@�ނ͂��̎��A�O�\�܍̓���������ŁA���X�e�p�͂����Ԃ�[��������߁A���邩��ɃL�����Ƃ����j���Ղ�ł������A���ƂɃt�����X�Ȋw�w�m�@�̏W��ɁA����̕����Ƃ��Ă��߂��Ă������̐^�����ȃn�C�J���[�����A�����Ղ�ƖD���Ƃ�ŏ���ꂽ�㒅��g�ɂ܂Ƃ��Č��ꂽ�Ƃ��̔ނ́A�܂��ƂɃA�b�p���Ȑ���p�ł����B

�@�܂��ނ́A���܂�����̐�ւ�������߂đ��������̂ŁA�����玟�ւƂ��炽�Ȓ��z�݂����܂����B

�@���̐A���w�̕��ʂ���ł͂Ȃ��A���w���Ƃ��A�n�����C�̐��藧�����Ƃ��A�������������ʂ̂��Ƃł��A���낢��ƍl�������܂����B

�@�����̂����̂��镨�́A�����ΉȊw�w�m�@�Ŕ��\����܂����B

�@���̂��тɉ�������́A�ʂɌ��Ȋ�������ɔނ̂�����V���Ȃ���̂Ɏ����X���Ă��܂����B

�@����������炭�̓��}���N�̂����ɂ��Ђ��ނ��Ȃ̂ڂ��悤���A�����������m�ɂ���������ꂽ���炾�����̂ł��傤�B

�@�Ƃɂ����A���̂悤�ɂ��Ĕނ͂���₱���ƋC������A����t�̓w�͂��X���Ďd���ɗ�̂ł������A�ނ̒n�ʂ͈ˑR�Ƃ��ĐA�����̕W�{����C�Ƃ����A�����Ȃ����ɓB�t�����ꂽ�܂܂ŁA���������ւ͈���������オ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��B

�@�����w�t�����X�v���̖��͂����Ă��Ƃ���A�t�����X�͍��������Ă̑呛���ƂȂ�A�����₱��ɏ]���{��l�����͈�|����Ă��܂��܂����B

�@�����Ď��l���M���`���։^�ԉԂ��A�����݂̓��̏���K���K�����킹�Ȃ���ʂ邽�тɁA���̂킾���̉��̓��}���N���d�������Ă����Â��ȕ���������悭�������܂����B

�@�܂��A���w�҃��{�A�W�F�̎͂˂�ꂽ�Ƃ����\���A�ނ͒��ڂ��̎��ł������̂ł����B

�@�ł́A���̃��}���N���g�͂ǂ��ł��������Ƃ����ƁA���X�v���Ƃ����ɂ��Ă݂�A�ނ̂悤�Ȃق�̏���l�̂͂�����ɂ����Ȃ��҂͂ǂ��ł��悩�����̂ŁA�ނȂǂ͑S�����ɂ�����܂���ł����B

�@�]���Ĕނ̐g�ӂɂ͉������N����Ȃ������Ƃ����킯�ł��B

�@�₪�Ċv�������������܂�A���炽�ɂ���ꂽ���{���A�����n�߂邱�ƂɂȂ����̂ł����A���̐V�������{���܂��肪�����̂́A�Â����x�ɂȂ��肪������̂́A��؍��������ɂ��炽�߂Ă��܂����Ƃ������Ƃł����B

�@���}���N���Ƃ߂Ă����w���̉��x���w�A�����x�Ɩ��O�����炽���A�����ɔM�S�Ȋw���̂��߂̋���@�ւ������˂�悤�ɂȂ����̂��A���̈�ł����B

�@���̉��v�̓��}���N�̈ӌ����V���{�ɂ���č̗p���ꂽ���Ƃɂ����̂ł����B

�@�V���{�͂���ɂ����ɓ����w�̓�̍u�������݂��邱�ƂɂȂ�A������l�̋����ɒS�C�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@�����āA���̂����̈�̓��}���N���A�����č���̕��̓G�`�G���k�E�W���t���A�E�T���E�`���[���i�ꎵ����`�ꔪ�l�l�N�j���A���ꂼ����ƂɂȂ����̂ł��B

�@�W���t���A�͂̂��ɂȂ��ăL���r�G�[�j�݂ƈ��_���������邱�ƂɂȂ�̂ł����A���̎��͂܂���\��̐N�ł����B

�@����A���}���N�͂����\�ɒB���Ă�������łȂ��A�ނ�����܂ł̓�\�ܔN�ȏ���̊ԁA��O���Ă����̂͐A���w�̌����ł������Ƃ����̂ɁA���x�͂����Ȃ蓮���w�̋����ɂ������Ă��܂����̂ł������ςł��B

�@����ł͗]���̂ނ����݂��łȂ�������A�܂����̐l�ԂȂ�A�Ȃ��݂��Ȃ����肩�A�N�������̂��ƂɊւ��Ă͂قƂ�Ǒf�l�i���낤�Ɓj���R�Ƃ����V�����w��ɂ��āA���炽�ɕ����Ȃ����A���̐搶�ɂȂ�ȂǂƂ͂Ƃ�ł��Ȃ����ƂƐK���݂���̂����R�ł��傤�B

�@����ǂ��ނ̓��̒��ł́A�������疽���镨�̌����͂��ׂ��炭�������̂̂��̂Ƃ��Ď�舵���ׂ��ł���A�Ƃ����ł��M�O����������ƍ����͂��Ă��܂����B

�@�����Ă��������l���̓������ǂ��Ă����A�����͈ȑO�͐A���w�҂ł������Ƃ���A���R���̒i�K�Ƃ��Č����̖g����ނ���ׂ�����́A�����w�ł���͂����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����B

�@���݁A�������͓����w���A���w���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��āA���ׂĖ����镨�̂���悤����������w��Ƃ����Ӗ��ŁA������w�����w�x�Ƃ��ł��܂����A���̌��t���l���������̂́A�ق��Ȃ�ʂ��̃��}���N�������̂ł��B

�@���āA���q�ׂ܂����悤�Ƀ��}���N�ƃW���t���A�̓�l�́A�A�����̎��Ƃ����ꂼ�ꕪ�S���������̂ł������A�W���t���A�͒��ނƚM���ނ̕������A���}���N�͍����ނƁA�G�`�i�ւ��j�����ƁA����ɔ��������̕������܂����B

�@���̓����A���锎���ق��甭�s����Ă��������̒��ɁA�ނ̗������f�ڂ���Ă���Ƃ��낪����܂����A����ɂ͂���Ȃӂ��ɏ�����Ă��܂��B

�@�w���}���N�B�\�B�č��B�����w�A�����ށA�G�`�����A����є��������̋����B�x

�@�ނ̌������͂����������������Ă��܂����B

�@������ɁA�A�t���J��[���b�p���瑗���Ă����W�{�����邩�Ǝv���A����ɍ������āA�A�W�A��A�����J����̕��������Ⴒ����ɂ�����Ă���Ƃ������ӂ��ł����B

�@�ނ́A���Ƃ������̕W�{�������悭�����ł�����@�͂Ȃ����̂��ƁA�l�����߂��炳�Ȃ��킯�ł͂���܂���ł������A�Ȃɂ���A�����l�E�X�͒m���Ă̒ʂ�A�����ނ��G�`�����������܂��Ȃ��ɁA������������ƂЂƂ܂Ƃ߂ɂ��čς܂�����ł���n���ł��B

�@�Ƃ��낪�A�����ނƂ����G�`�����Ƃ����A����������̒��Ԃ͉��\��A���S��ɂ��킯�悤�Ǝv���킯����Ƃ���������̂ł��B

�@���̂��������l�E�X�́A���̘V���[�E�F���t�b�N�������o����������w�����i������ρj�����x�ׂĂ݂悤�Ƃ����܂���ł����B

�@�Ƃ��������}���N�ɂ��Ă݂�A�����镨�͂��ׂĂ��݂��ɁA���炩�̌`�łȂ��肠���Ă���̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă����͑������猩�ʂ��Ă����̂ł����A�����A����炪�ǂ̂悤�ɂ��ĂȂ��肠���Ă��邩���킩��Ȃ������̂ł����B

�@�������Ĕނ͂���l�������˂��������A���Ɉ�̌v��哪�̒��ɂ܂Ƃ߂܂����B

�@�ނ��v�������v��Ƃ����̂́A���ׂĂ̓��������ꂪ�Ȃ��Ă͐����Ă����Ȃ��튯�A���Ƃ��Δx���Ƃ��A�S�����Ƃ��A�_�o�n���Ȃǂ̂���悤��ڈ��ɂ��āA���ނ��Ă݂���ǂ��Ȃ邾�낤���Ƃ������Ƃł����B

�@���̂����́A�܂��Ғœ����ł͂��܂��������Ƃ��킩��܂����B

�@���ꂩ�炨���炭���Ғœ����ɂ��Ă��A����Ɠ������@���K�p�ł��邾�낤�Ƃ������ʂ�������܂����B

�@�����Ȃ��Ă���ƁA�������ނ̐S�ɂ͖����镨���ׂĂ��A�e�X���̋���ׂ������߂Ă���i���A��i�܂���i�ƁA�ǂ��܂ł��ǂ��܂ł���֏�ւƑ����Ă��鋐��Ȃ͂������A���肠��ƌ����Ă���悤�ɂȂ����̂ł��B

�@���}���N�́A�����Ŏ����̍l���ɂ������萌�����悤�ɂȂ�A�܂����c������������Ԃ͒N�ɂ�����ׂ�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ͎v���Ȃ�����A�Ƃ�����Ƒ��肩�܂킸������������Ă�肽���Ȃ�Փ����������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@���ꂩ��Ƃ������̂́A�����ɂ��ŐS����x��A�_�o�n�������������U������g���Ē��ׂ��Ƃ��������܂����B

�@������₪�ďI��ɂ����Â��܂����B

�@����͂����^�����̕��Ƃ��āA�ق߂����������قǂ̌������ŁA���̂͂������ڂ̑O�ɂ��̎p��\�����̂ł��B

�@�ނɂ͂��̈�i��i�ɁA��̎킩�瑼�̂���ւƑO�i���Ă����������̍s�A�n�b�L���ƌ������̂ł����B

�@����͂܂��ɑ唭�����Ɣނ͐S���炻���v���܂����B

�@�����Ă��̂��Ƃ́A���ЂƂ��t�����X����̉�������ɒm���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����A���̂܂��ɐ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��菇�Ƃ�����������܂��B

�@���̈�͔ނ������o�����X�̏������܂Ƃ߂āA������������ɂ��Ă������Ƃł��B

�@����������Ɏ�����邱�ƂɂȂ�A�ԈႢ�Ȃ��ˑ�ȉ������̏����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ͂킩�肫���Ă��܂����B

�@�ނɂ͂���ɕK�v�ȋ����ǂ����Ă�������悢���̂��A�S�������������܂���ł����B

�@����ǂ��A�����������͉��Ƃ����������铹�����낤�Ƃ������̂ł��B

�@�ނ͂��낢��l�����킹�������A�܂��͂����̈�ԓV�ӂɈʒu����M�������̂Ƃ��납��n�߂邱�Ƃɂ��܂����B

�@�M�������Ȃ���̉��̕��ɕ���ł��邿���ۂ��ȁA�����đ̂̂���̊ȒP�Ȑ����������ɂ���ׂāA�͂邩�Ɉ�ʂ̐l�X�ɂ��Ȃ��ݐ[���͂�������ł��B

�@���āA�ނ����̂͂����̂Ă���ɍ����߂������̂́A�܂��q�g�A���ꂩ��T���A�E�}�A�C�k����т��̑����M�������ł����B

�@�ނ�͂�����������̂����ł͍ł����x�ɔ��B�����m�b�̎���ł���A���̂��ׂĂɔw���ƁA�O���O���܂킷���Ƃ��ł��铪�ƁA�܂Ԃ�������ڂƁA�l�̕���������S���Ƃ�������Ă��āA���̑̂ɂ́A�g������������Ă��܂��B

�@�ނ����̎��̒i�ɍ����߂������̂������ł�

�@���A�ނ���܂��A�l�̕���������S���������Ă���A���̑̂ɂ͒g������������Ă��܂��B

�@�����Ă܂��m�b������܂��B

�@�������ނ�ɂ͚M�������ɔ�����Ă���悤�Ȑ��B�튯�͂����Ă���A���̂����ނ�͗����Y�ނ̂ł��B

�@���ނ̉��̒i�ɂ�����������܂��B

�@�ނ�̐S���͂�������̕�����������Ȃ��Ă���A�x�͊ȒP�Ȏd�g�łł��Ă��܂��B

�@�����āA�Ғ��i�������イ�j�Ɛ_�o�n���͂���̂ł����A�̂ɂ͗₽����������Ă��܂��B

�@��ނ̉��̒i�������ł��B

�@�ނ�ɂ͂����i�ҁj������̂����ʂŁA�x�������Ă���̂͂����킸����������܂���B

�@�ނ�͖{���Ӗ�����Ƃ���̐��Ƃ��������邱�Ƃ��ł����A�܂Ԃ�������܂���B

�@����ǂ��ނ�ɂ͔w���ƁA��������ʂɂȂ��Ă��铪�Ɛ_�o�n���͔�����Ă��܂��B

�@���ނ��牺�i�ɂȂ�ƁA���͂�w���Ƃ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@�������炪���}���N�̐��ł������w���Ғœ����x�̐��E�ɂȂ�킯�ł��B

�@�ނ�͂��͂�x�ő������邱�ƂȂ��A�����邱�Ƃ��ł����A�{���Ӗ�����Ƃ���̌��t�Ƃ������̂������Ă��܂���B

�@���̖��Ғœ����̒��ɂ́A�ނ�Ɠ����悤�ȁA�w�͂�������i��i����Ă����x�A�����܂܂�Ă��܂��B |

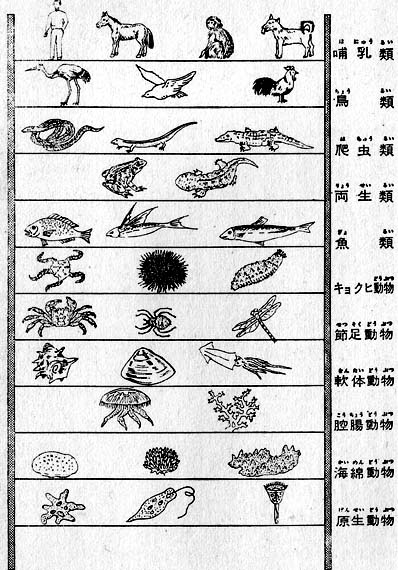

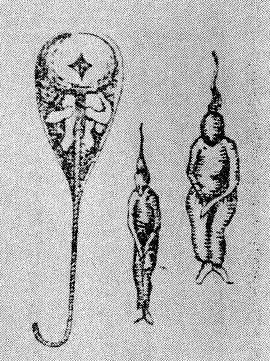

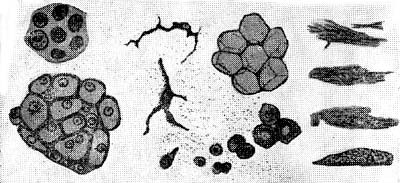

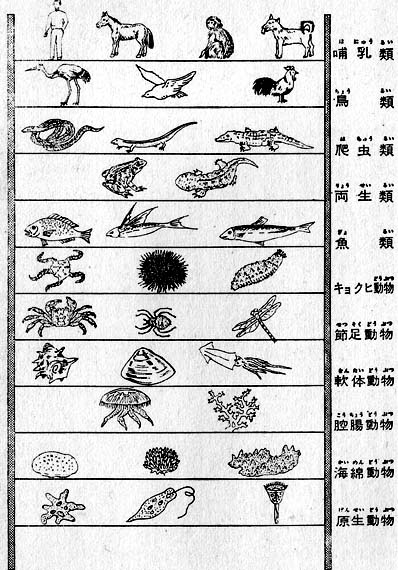

���}���N�̐������̌n���}

|

�@���̐擪�̓J�L���Ƃ��A�n�}�O�����Ƃ��Ƃ�������̓����ł���A�J�L�͂���������ċ��̂悤�ɑ������܂����A�_�o�������Ă��܂��B

�@���̎��ɂ���Ă���̂́A�S�J�C���Ƃ��~�~�Y���Ƃ��Ƃ������悤�Ȋ`�����ŁA�ނ���܂����ɂ���Ă͔畆�̉��ɉB����Ă��邦��ő������܂��B

�@���̂悤�ɂ��āA���}���N�͎����玟�ւƈȉ��ɂÂ��b�k�i���������j�ނ���N���ނցA�����č����ނւ���ɂ͝G�`�����ւƎd���𑱂��Ă����܂����B

�@�G�`�����ƂȂ�ƁA�����ނ�ɂ͖ڂ��Ȃ���Ύ����Ȃ��A�܂�����Ȃ��Ƃ������l�q�ŁA���ꂩ�炠�Ƃ̓q�g�f�̂悤�ȕ������i�ق����イ�j�ɂȂ�A���ɃT���S�A�q�h�����V�Ȃǂ̌Q�̂ɂȂ�A����炪�͂����̍ł����̒i�A�܂萶�����̂����ōł��ȒP�Ȏd�g�ɂȂ��Ă��镨�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�T���S��q�h�����V�ɂ͂��͂⊴�o���Ƃ��A�ċz���Ƃ��z���Ƃ����B���Ƃ����A�i�i�����j�ǂ���ʂȊ튯�͂���܂���B

�@�ނ�ɔ�����Ă�����̂Ƃ��Ă͂킸���Ɉ�{�̏����ǂ����邾���ŁA�̂̂ǂ�����ł��h�{�����z�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ނ�ɂ͂قƂ�ǂ��܂����`�Ƃ������̂͂Ȃ��A�܂�Ń[���`���łł��������ȗ��̂悤�ȕ��ł��B

�@����ł��Ȃ���A�ނ炱�����������̎n��Ȃ̂ł����āA�������͂ǂ�ȕ��ł��������������玟��ɔ��B���Ă����̂��ƁA���}���N�͌ł��M���ċ^��Ȃ������̂ł����B |

���}���N�͓����̑̌n�����s����

|

�@���}���N�̎d�����͂��ǂ�͂��ǂ�قǁA�����Ȃ鐶�����ł���A���̌`�͂��Ȃ炸���̂�����̂��甭�B���Ă������ł���Ƃ������Ƃ��A���悢��m���ɂȂ��Ă��܂����B

�@�w�s���̊F����I�x�ƁA�ނ͏����Ă��܂��B

�@�w�ł��ȒP�Ȃ��̂���A�ł����G�Ȃ��̂̕��ւƒ��߂Ă݂Ă����Ȃ����B

�@����������Ȃ����͂����ƁA���R�̂��ׂĂ̑n���������ѕt���Ă��鎅���A�{���ɂ���̂��Ƃ������Ƃ��킩��ł��傤�B

�@���Ȃ����͂�������i���Ƃ������Ƃɂ��Ă̐��m�Ȏv�z���A�w�тƂ邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�@�����Ă��Ȃ����͐������̂����ōł��ȒP�Ȏd�g�������Ă�����̂���A���ׂĂ̐��������������Ă���̂��Ƃ������Ƃ��A�f�łƂ��Č����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B�x |

�@�v���ΐi���Ƃ����l�����Ȋw�҂̊ԂɍL�߂��A�x�������悤�ɂȂ����̂́A�_�[�E�B���́w��̋N���x���o�ł��ꂽ�N�ȗ��̂��Ƃł����A���ꂩ�炳���̂ڂ邱�ƁA�\���N�O�A���̍����łɃ��}���N�̓��̒��ł͂��̐i���Ƃ����l�����A���h�ɂ͂����݈�Ă��Ă����̂ł��B

�@�����A�ǂ̂悤�ɂ��Ă��ׂĂ̐������͐������̂��낤�H

�@���}���N�͎���₤�Ă݂܂����B

�@��̉��҂��A���̂��镨�𑼂̕��ɕω������A�����Ĕ��B�������̂��낤�H

�@���̖��ɂ��Ă͔ނ������������q�w�����̑̐��Ɋւ��錤���x�iRechercher sur I'organisation des corps vivants�j�̒��ł͎��̂悤�ɐ�������Ă��܂��B

�@�w���͕ʂɉ����d��ȈӖ������d�����A�㐢�Ɏc�����ȂǂƂ͎v���Ă݂����Ƃ��Ȃ��B

�@�����A��������܂Ŋώ@���Ă������ƂɊS���������̕��ɓǂ�ł��炤���߂ɁA�������u�`�������̂������q�̌`�ɂ܂Ƃ߂ďo�ł��Ă������Ǝv�������������ł���B�x |

�@����ɂ��Ă��i���Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H

�@�Ȃ������������Ƃ��N����̂��H

�@�ނ͖₤�Ă݂Ȃ��킯�ɂ͂����܂���ł����B

�@���̂Ȃ�A�m���ɓ����͎������ɂ�āA���ꂼ��̊��ɓK�����ŕς��Ă��Ă��邩��ł��B

�@�w�����ɂ͊F�A���Ƃ͈قȂ����K������ʂȎd�g��������Ă���B

�@�������A�����͑̂̊e�������`�����Ă���튯�ɂ��Ȃ�����āA�����Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B

�@�����͂��̔��ŁA�����̑̂̊i�D��A�튯��A�����́A�ނ炪���܂��܂łɈ��p����Ă�����X�̐�c�����ꂼ��ǂ̂悤�ȕ�炵�������Ă������Ƃ������̂��Ƃ��A���̗���̒��Ō݂��ɍ�p�������āA����ƌ`�����Ă������̂Ȃ̂ł���B�x |

�@���ꂪ�����郉�}���N�̊l���`�����ł��B

�@���̂Ȃ��ŁA�ނ͂��������Ă��܂��B

�@�w����튯���悭�g����ƁA���̊튯�͔��B���A�]��g���Ȃ��Ȃ�Ƃ���͂��ڂ�ł���B

�@�����Ă��̂悤�ɂ��Đςݏd�˂�ꂽ�ω�����̕ω��������N���B

�@�q�h�����V�͊p�̉e���������āA�͂���m��ʂقǂ̔N�オ�o�߂���ɂ�āA�������̂��镨�ɂ����A���̕������͝G�`�����ɂȂ�A�G�`�����͂₪�č����ɂ����B

�@���̂悤�ɂ��Đ������͎���ɂ͂������̂ڂ�߂āA���ɂ͚M�������������߂Ă���Ă���ɂ��ǂ���B

�@�����̎���͂��܂�����Ƃ���Ō���������邪�A�������܂����X�ƕω����A�i���������Ă���̂ł���B�x�@ |

�@���}���N�݂̂�Ƃ���ł́A����Ƃ��ĕς�Ȃ����͂Ȃ������̂ł����B

�@���̉F���ɑ��݂�����̂͂��ׂē����Ă���A�ω����Ă��܂��B

�@�n���̕\�ʁA�C���A�b�i�����́j�⋛�A����ԁA�����͊F�������ƁA��������ԂȂ��ω��������Ă���̂ł��B

�@�ނ̓L�������ɂЂ��Ă����������܂����B

�@�w�M�������̂����ŁA�ł��w���������̓����́A�����낭�낭�͂��Ă��Ȃ������n�тɏZ��ł���̂ŁA�����Ă������߂ɂ͖̗t���ނ����ĐH�ׂ���ق��͂Ȃ��B

�@�L�����̑O�����㑫���͒����A�̂т����āA���ɂ͓�����������ƒn�ォ��Z���[�g�����̍����ɋy�ԂقǂɂȂ��Ă���̂́A�ނ炪���������N���ɓn���Ă���������炵���𑱂��Ă������ʂł���B�x |

�@�������ă��}���N�́A�������̕��݂ɂ�Ēn������ԂȂ��ω��������Ă����悤�ɁA�������l�Ԃ��܂������悤�ɕω����Ă����Ƃ����l���ɂ��������̂ł����B

�@���̏�A�ނ͔ނȂ�̎d���ŁA���������ω��͉��ɂ���ċN�������̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă��A��̍l�������������̂ł����B

�@�l���`���̈�`�Ɋւ���ނ̊w���́A���܂Ȃ��A�Ƃ��Ƃ��đ傫�Ȗ��ɂȂ�A���̎^�ۂ��߂����Ă̋c�_�������܂���B

�@����ǂ��ނ������Ă�������ɂ́A�N��l�Ƃ��Ă��̊w������ɂ����҂͂��܂���ł����B

�@�L���r�G�[�͏��߂���ނ��o�J�ɂ��Ă��܂�������A�܂��܂��g�L��̐V��h�����ꂽ�ȂǂƂ����āA�����炱������Ă��܂��܂��B

�@���������������l�q�̒��ŁA�W���t���A��������������l�A���}���N�������Ă��邱�Ƃ͖{�����ƐM���ċ^��Ȃ������̂ł��B

�@�ł����}���N�ɂ��Ă݂�A���Ԃ̊w�҂���������ɂ���悤������܂����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悩�����̂ł��傤�B

�@���X�ނ͐l�X���A�b�Ƃ��킹�悤�ȂǂƂ́A�ѓ��A�l���Ă����킯�ł͂Ȃ������̂ł��傤����B

�@�ނ͎O�\�ܔN���̊ԁA�������킢���łɌ\�ɒB���Ă���̂��Ƃł����A���̊ԁA�Ғœ����Ɩ��Ғœ����ɂ��đ����������̌������A�傫�Ȓ���ɂ܂Ƃ߂�����d���ɂ����肩��ł����B

�@�ނ̕�炵�͑�ϕn�����A�ȂƂ͎l�x�����ʂ������肩�A�ӔN�ɂ͑S���̖ӖڂɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@����ǂ��ނ́A�킪���ł���A�����ɊŌ�w�ł���A�Ɛ��w�ł���A�܂��鏑�ł��������R���l���[�ɕM�L����`�킹�Ȃ���d�����������܂����B

�@���}���N�����̐����������Ƃ��A���Ԃł͉��̎�肴�������܂���ł����B

�@�R���l���[�͎��R�̐g�ƂȂ�A���͂����p���Ȃ��Ȃ������M���ق��肾���A���z�̉��A�ǂ��ւł������܂���悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ȋw�w�m�@�ł͂������Â���A�����Ń��}���N�ɂ�������^�̌��t���q�ׂ��܂������A������ʂ��ӂ̂����Ȃ�ȓ��e�̂��̂���ł����B

�@�����A�ނɂ������ď�Ɍh���̏�����������A���̌��t��[���M���Ă����W���t���A�����́A���̘V�l�̎���S���瓉�ݔ߂��̂ł����B

�@�Ƃ͂����A���}���N�͗��h�Ɏd�������Ƃ����Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B

�@�ނ̓����w�Ɋւ��鏑���̘Z���߂͖����ɓ��̖ڂ��݂�����ł��B

�@�����Ă��ꂩ�甼���I��ɂȂ��āA�`���[���Y�E�_�[�E�B���i�ꔪ�Z��`�ꔪ����N�j�͍Ăѐi���̖�����グ�܂����B

�@�������A�����̎킪�ǂ̂悤�ɕω����Ă������ɂ��Ẵ_�[�E�B���̍l���́A���}���N�̂���Ƃ͈���Ă��܂��B

�@�@�@2 �_�[�E�B���Ɛi���_ top

�@�F����̒��ŋ���S����ǂ܂ꂽ��������A�悭�����m���낤�Ǝv���܂����A���̍ŏ��ɏo�Ă���n���L�̑��͂́A

�@�w�͂��߂ɐ_�V�n�����肽�܂���B�x

�Ƃ����A�L���Ȍ��t�ŏ����͂��߂��Ă��܂��B

�@�����ĘZ���Ԃł��̐��̒����ǂ̂悤�ɂ��Ă���ꂽ�����A���ׂ��ɏq�ׂ��Ă��܂��B

�@���̕���̒��ɁA���̂悤�ɏ�����Ă���Ƃ��낪����܂��B

�@�w�_�A�������܂�����́A�n�́A���Ǝ���鑐�ƁA���̗ނɏ]���ʎ����ނ��сA���������Ƃ���̉ʎ����ނ��Ԗ��A�n�ɂ������ׂ��ƁB�c�c�x

�@�w�_�A�������Ȃ鋛�ƁA���̒��ɂ��������ē������ׂĂ̐��������A���̗ނɏ]���Ă���A�܂������邷�ׂĂ̒����A���̗ނɏ]���Ă��肽�܂���B�c�c�x

�@�w�_�A�������܂���́A�n�͐����������̗ނɏ]���Ă������A�ƒ{�ƁA�͂����̂ƁA�n�̏b���A���̗ނɏ]���Ă��o���ׂ��A�Ɓc�c�x |

�@�Ƃ���ł��S�N����O�A�܂�ꔪ�Z�Z�N��ɂ�����܂łƂ������̂́A���E�̂قƂ�ǂ��ׂĂ̐l�X�́A���̑n���L�̒��ɏ�����Ă���V�n�n���̕�����ꌾ���傽��Ƃ��^���ׂ��炸�Ƌ������A�܂����̒ʂ�ɐM�����܂���Ă����̂ł����B

�@����͂܂��A��ʂɁw�\��n���x�Ƃ��Ă�Ă���l�����̖{���Ȃ����̂ł����āA����ɂ��A���̐��̒��ɐ������Ă��邠���鐶�����́A���ׂēV�n�n���̍ŏ��̘Z���ԂɁA�w���̗ނɏ]���āx���炩���߂��ꂼ�ꂫ�߂�ꂽ��Ƃ��Ă����A���A���̂܂܂��̎p�`���������������ɁA������d�˂Ȃ��獡���Ɏ����Ă���Ƃ����̂ł��B

�@���Ƃ�肻�̈���ł́A���Ƃ��I���O�l���I���̃M���V�A�l�̊Ԃł́A�������̌`�͐��オ�ڂ�ς�ɂ�ĕς��Ă����ƍl�����Ă����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����܂������A���������������l���́A���̊Ԃɂ���������Y�ꂳ���Ă��܂��Ă��܂����B

�@����ł̂��ɂȂ��Ċ�Αw�̒����猩���o���ꂽ���̍��ׂ��L���r�G�[�j�݂́A���̌`�������̕��Ƃ͎��Ă��ɂ��ʕ��ł��邱�Ƃ̐����Ƃ��āA�n���ɂ͂���܂ʼn��x���A���������݂�Ȗłڂ��������悤�ȑ�ϓ��������āA���̂��тɐV���������������܂�o���̂��Ƃ�����ق��ɁA�l���悤���Ȃ������̂ł����B

�@������}���N�́A�����Ă��镨�͂��ׂĂ��݂��̊Ԃɉ��炩�̂Ȃ��肪����A���镨�̗R�������ǂ���Ȃ炸���̂��镨�ɍs�������ł��낤�Ƃ����ӂ��ɍl���Ă��܂����B

�@�������A�ނ������Ă����Ԃɂ́A��A��̗�O���̂����A�N��l�Ƃ��Ă��̍l�����ł����Ǝ^�����Ă��ꂽ�҂͂��܂���ł����B

�@�܂��Ƃɂ��̓����́A�n���L�ɏ�����Ă��邱�Ƃ͒P�Ɉ�҂̊G�ł����āA�������Ė���������ꂽ���Ƃ̐^���������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����ʂ��Ă����҂́A�ق�̏����ɂ������Ă����̂ł����B

�@��ʂ̐l�X�͂������̂��ƁA�Ȋw�҂̊Ԃł����A���̂قƂ�ǂ��ׂĂ̎҂́A�\�㐢�I�̏I��߂��܂ŁA�w�\��n���x�͎����ł���ƐM���ċ^��Ȃ������̂ł��B

�@���������L�l�������Ƃ���ցA�`���[���Y�E�_�[�E�B��������āA�������͐i�����Ă����̂��ƃn�b�L�����������̂ł�����A���Ԃ̐l�X���A�����Ȃ�]�V������ꂽ�悤�ȃV���b�N���������̂������Ƃ����܂��傤�B

�@�������̂��镨���A���̂��镨���甭�B�����̂��Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ɂ��Ă����Ȃ��Ă����̂��A�܂��A�Ȃ������Ȃ����̂��ɂ��āA����������������Ă��ꂽ�̂́A���Ƀ`���[���Y�E�_�[�E�B�����̐l�������̂ł��B

�@�ނ̂��̈̑�Ȓ����w��̋N���x���o�ł��ꂽ�̂́A�ꔪ�܋�N�̂��Ƃł������A���̎����炢�A�l�X�̎��R�ɂ���������̂̍l�����͏������ς��Ă��܂����B

�@����ǂ����������āA�����i�������_�[�E�B���̌����炢��������悤�Ƃ́A����������Ɋ�����ꂽ���ł�����܂���B

�@�Ƃ����̂��A�ނ͌��X��́w�\��n���i��Ă����������j�x�т����ŁA���̐���M���邱�Ƃ̌��������_�ł́A�N�ɂ��Ђ��͂Ƃ�Ȃ����炢�ł���������ł����B

�@��N�̍��̔ނ́A�����w�҂ɂȂ낤�ȂǂƂ̓T���T���v���Ă��܂���ł����B

�@�����A�ނ̏��N����Ƃ����A���������n�̉�����A�L�W�̗���ɖ����ŁA���̑��̂��Ƃɂ͌����������Ȃ������Ƃ������ӂ��ł�������A�ނ̕��e�͑��q�̏����ɖ]�݂������邱�Ƃ��A�������߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��������炢�ł����B

�@���S�ł͂Ђ����ɂ��̎q�́A�w�X�|�[�c�D���̊O�ɂ͎�蓾�̂Ȃ��m���N���ҁx�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����S�z���Ă����قǂł����B

�@�Ƃ͂������̂́A���Ƃ����Ă��_�[�E�B���Ƃ́A�`���[���Y�̕��e���A���̂܂����ɂ�����c�����A���Ɉ�t�Ŗ��]�Ƃł�������A�_�[�E�B���͂Ƃ��Ƃ������ӂ����āA�G�W���o����w�̈�w���i�ނ��ƂɂȂ�܂����B

�@�������ނɂ͈�w�̍u�`�͑ދ��łȂ炸�A����ɂǂ��ɂ��䖝�ł��Ȃ������͎̂�p�����w���鎞�Ԃł����B

�@�Ȃɂ���A���̍��̎�p�͖������������ɂ����Ȃ萶�g�̑̂��Ђ��ς�����A�荏�肷��Ƃ������\�Ȃ����ł�������A�_�[�E�B���łȂ��Ƃ��A�܂����̐l�ԂȂ�A���̂ނ����炵���C�ł͂ƂĂ����Ă����Ȃ������ł��傤�B

�@�������Ĕނ͈�w�̕���_�ɐU���Ă��܂����ƂɂȂ�܂����B

�@��������͎d�����Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ă��ꂩ���͂ǂ����邩�\�\����ɂ��Ă͏��߂̂����́A���ꂱ��ƈӌ������낢��ɂ킩��܂������A���ǔ��i�_�[�E�B���j�͖q�t�ɂȂ邽�߂̕����n�߂����ƂɂȂ�܂����B

�@�ނ̕��Â���ł́A�ЂƂA�c�ɖq�t�ɂł��Ȃ��Ă�邩�ʂ̋C���ł����B

�@�Ƃ����̂��ނ͌������c�Ɉ炿�ŁA���ꂪ�܂������̐��ɂ������Ă��邱�Ƃ��悭�m���Ă��܂����B

�@����ɂ��̍��͑O�X����W�߂Ă����J�u�g���V���Ƃ��A�`���E�̕W�{���A�����啪���܂肩���Ă�������ł�����܂����B

�@����Ŕނ͂��Ԃ��ԂȂ���A�Ƃ����������x�̓P���u���b�W��w�̐_�w���ɓ��w�̎葱�����Ƃ�܂����B

�@�����Ă����Ŕނ����܂��܍����m��@��������̂��A�n���w�҂ł�����A���w�҂ł��������W�����E�X�`�[�u���X�E�w���X���[�����i�ꎵ��Z�`�ꔪ�Z��N�j�������̂ł��B

�@�w���X���[�ƁA�_�[�E�B���̓�l�́A�����܂݂����u�Ԃ���A���݂��̐S�ɉ����ʂ��������̂����邱�Ƃ��A����ǂ������Ƃ�܂����B

�@����ȗ��A���̐e�����͓�����Ɛ[���Ȃ��Ă����܂����B

�@�����ē�l��������ׂĎU������p���A���Ƃ͂Ȃ��ɃP���u���b�W�̊w�������̊Ԃł͕]���ƂȂ�A�₪�Ă̓_�[�E�B���Ƃ����g�w���X���[�ƈꏏ�̒j�h�Ō��\�A�ʂ���悤�ɂȂ����Ƃ��������Ă��܂��B |

�q�t�u�]����吶���w�҂ɂȂ���

�`���[���Y�E�_�[�E�B��

|

�@���̃w���X���[�̊������������̂ł��傤���A�ނ͂��̍����炳����ɁA�̑�Ȕ����w�҂����̏�����������ǂ݂�����悤�ɂȂ�܂����B

�@�ނ̓A���L�T���_�[�E�t�H���E�t���{���g�i�ꎵ�Z��`�ꔪ�܋�N�j�́w��A�����J���s�L�x��ǂ�ł́A�V���E�֑��ݓ��ꂽ���Ȃ�A�܂��W�����E�n�[�V�F�����i�ꎵ���`�ꔪ����N�j�́w���R�N�w�x������ǂ�ł͂��̓��e�Ɋ������A�����Ă��������A���������Ԃ����������ł͂���܂����A���́g�C�������R�Ȋw����h�ɂ��Ƃ��n��Ȃ��̂ł����Ă��A�������̂��镨����^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂��Ɩ������肵�܂����B

�@�Ƃ��낪�A�����������Ƃ����邢�͉\�ɂȂ邩������Ȃ���D�̋@��A�ӊO�ɑ����ނ̊�O�ɊJ���Ă��܂����B

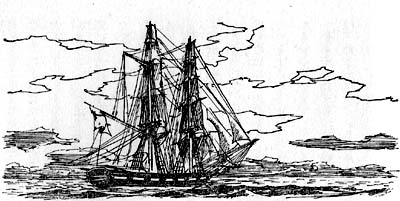

�@����͈ꔪ�O��N�̉Ă��I��߂��A�C�M���X�鍑�R�̓r�[�O�������A�n�}�̍쐻�ƁA���R�Ȋw��̒��������̎g�������тāA���E�����q���邱�Ƃ𖽂���ꂽ�Ƃ������Ƃł����B

�@���o�[�g�E�t�B�b�c���C�͒��́A���̒T���ɉȊw�ҁ\�\�y�n�����\���ɒ��グ��\�͂�����Ȋw�ҁ\�\�����߂Ă��܂����B

�@�w���X���[�����́A����Ȃ�`���[���Y�E�_�[�E�B���͂ǂ����낤���ƁA�ނ𐄑E���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�_�[�E�B���͊������ŋ��������ς��ɂȂ�܂����B |

�C�M���X�R�̓r�[�O����

�_�[�E�B���͂��̑D��5�N�Ԃ̐��E�̒��������ɏo�����邱�ƂɂȂ�B

|

�@�t�H���E�t���{���g���Ȃ��Ƃ����悤�ɁA�������܂����̓�A�����J�̐ԓ��n�тɂ�����̂��B

�@�����ē��A����A�z���ɂ��āA�v���������グ�邱�Ƃ��ł���̂��B

�@���������@��́A���������߂����ɂ�����̂ł͂Ȃ��ƁA�ނ͊�тɂ����Ȃ������̂ł����B

�@����ǂ��A�ނ̕��e�́A����ɂ͔��ł����B

�@�u���͂Ƃ�����A���܂��͂܂��_�w���Ȃ̂�����A�����͂��̕��̊w�Ƃ��A�����C�����Ă���̂��Ƃ��B�v�Ƃ����܂����B

�@�u����ɂ��Ă��A���O�͏����A�ӂ��߂��Ă���̂ł͂Ȃ����B�v�Ƃ������܂����B

�@����A�_�[�E�B���̏f���ɂ�����l�ŁA�L���ȃG�b�W�E�b�h�����퐻�����̎�l�ł��������V�A�E�G�b�W�E�b�h�́A�_�̎u�ɔR����_�[�E�B���̋C�����悭�������Ă��܂����B

�@�����ŁA�ނ͂��������n�ɔn������A�l�֔n�Ԃ������ĂāA�\�L�����݂̂��̂�������Ƃ��A�_�[�E�B���̕��e�̐����ɂ����邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�����āA���������̂������A�ǂ��ɂ����e�̋��������炦��Ƃ���܂ł��������܂����̂ŁA�_�[�E�B���͂��悢��r�[�O�����֏��g�ނ��߂̏����ɂƂ肩�������̂ł����B

�@�Ƃ��낪�����ɁA�܂��܂���̂�������肪�ł��Ă��܂��܂����B

�@���x�͊͒��̕�����A������Ƒ҂��������������̂ł��B

�@�͒��̌������͂����ł����B

�@�u���ɂ͂ǂ������̒j�̕@�̊��D���C�ɂ����B

�@�͂����Ă���Ȓj�ɒ����q�C���������邩�ǂ����A���̌����Ƃ���ł͂ƂĂ����ꂾ���̍��C�ƌ��f�͂͂Ȃ������Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂��B�v

�@�_�[�E�B���́A��N�����̂��Ƃ��v�������āA����Ȃӂ��ɂ����Ă��܂��B

�@�u����͂�A���Ƃ���Ȃ��Ƃł͂������I

�@�����Ƃ������ЂƂ��ǂ̔����w�҂ɂȂꂽ�̂́A���������A���̏f�����\�L�����̓��̂�����̂Ƃ������A�n�Ԃ���肽�ĂāA���̕��ɉ�ɂ��Ă��ꂽ���炱���ł��������A�܂�����ɂ́A�͒����Ƃ��Ƃ����̉��܂��āA���̕@�̊��D�ȂNjC�ɂ��Ȃ����ƂɁA�������߂Ă��ꂽ���炱���ł������Ƃ������邩�炾�B�v

�@���āA�r�[�O�����̓C�M���X�鍑�R�͂Ƃ����Ă����X��Z�Z�g���]��̓�{�}�X�g�̔��D�ł������ɂ����܂���B

�@���ꂪ�f�o���|�[�g���o�`�����͈̂ꔪ�O��N�\��\�����ł����B

�@�D�͂܂��p�^�S�j�A�ɂނ����Đi�݁A���������A�����J�̃}�[�����C����ʉ߂��āA�₪�Đ��E������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�ނ̎�L�ɂ��A�w����͎��̈ꐶ��ʂ��āA�ł��d�v�ȏo�����ł������x�̂ł����B

�@�����D�r�[�O�����͔g������肱����肱���A�吼�m�������Đi�݂܂����B

�@�܂��Ȃ��C�͍r��͂��߁A�D�̓��h���͂������Ȃ�ɂ�āA����܂łł��A�����̛����ȂɐQ�]���肾�����_�[�E�B���̑D�����͂Ђǂ��Ȃ����ŁA���ꂱ���ɉ��Ƃ������Ă����炭�ł����B

�@���ꂩ��Ƃ������̂́A�������܂��N�ɂ킽�����q�C�̊Ԃ��イ�A�D���h��邽�тɔނ͂��̑D�����ɔY�܂���A�ꂵ�ݒʂ��܂����B

�@�₪�Ĉ�s�͓�A�����J���݂ɏ㗤���A�_�[�E�B���͂������ɕW�{�W�߂̎d���ɂƂ肩����܂����B

�@�����Ă܂��Ȃ��A�D�̃}�X�g�̌���ɂ������ނ̏����ȕ����ɂ́A���܂��܂ȍz����L�����A�A���Ȃǂ��A������ƕ��ނ���ĕ��ׂ���悤�ɂȂ�܂������A�����ɂ͂܂��ނ������Ă������Ђ��Ƃ��A��B�Ȃǂ�����܂����̂ŁA�����܂��肺�܂ɂȂ�A�����ނ�݂₽��ɕW�{���������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�����ł��ꂩ��́A�W�{�͂ł��邾���I�蕪���ďW�߁A���ׂ鏇���ɂ��H�v�����炳��Ȃ�܂���ł����B

�@�D�́A����������������A�����J���݂ɂ����Ĕ����𑱂��܂����B

�@����܂ʼnp�{�����������O�֓��o�������Ƃ��Ȃ�������炪�N�����w�҂̊�O�ɂ́A�ǂ��܂ł�������A�����J�̊C�ݕ��i�������玟�ւƓW�J����Ă����܂����B

�@���Ȃ��Â��u���W���̑�X�т́A���̉��ɒ�����ނ�b�������䂪����ɂ̂��点�Ă��܂����B |

�r�[�O��������`���������̓�ău�G�m�X�E�A�C���X

|

�@�A���[���`���̑呐�����������Ă������́A���̔w�䂪�����܂ō����A�r���Ƃ�����̔��������ȃp�^�S�j�A���n�ɂ́A��ԂȂ���������������ł��܂����B

�@���߂̗\��ł̓r�[�_�����́A�����m�����f���ē�m�}���ւނ����͂��������̂ł����A���ۂɂ��q�C�̑唼�͓�A�����J�̉��݂��O�����Ɖ�邱�ƂŔ�₳���Ă��܂����̂ł����B

�@�_�[�E�B���͑D���쉺�𑱂��Ă���r���������т��㗤���A�Ƃǂ܂��Ă��������͂܂��܂��ł������A���̊Ԃ͔M�S�ɓy��A�D���≻�ɂȂ������ȂǁA���ꂩ��܂����Â��X�̒��ɐ����Ă���J�r��L�m�R�A�啽���������߂���_�`���E�A�A���[���`���̉����炢�����܂�̒����������ň�����x�j�d���A�ȂǂׂĂ܂��܂����B

�@���̌�r�[�_�������A�悤�₭��A�����J�̉��݂��痣��邱�ƂɂȂ�A����ɓ��̕��֔��Z�Z�L���قǂւ��������K���p�S�X�Q���Ɍ������܂������A�����̂��铇�ŏo�q���ꂩ���قǂ̂т����Ƃ�����܂����B

�@�Ƃ��낪���̍��̃_�[�E�B���̓��̒��ł́A���łɑ啪�O����l�������˂Ă����������̋^�₪�A�܂��܂��傫�����̗����Ђ낰�Ĕނɔ����Ă���悤�ɂȂ��Ă����̂ł����B

�@���͂��̍����A����ȂɌÂ��͂Ȃ����鎞���ɁA�C���畬��������ꂽ�ΎR�̗n��ł���ꂽ���̂ł������A�ނ̌��t�ɂ��A�����Ŕނ���������ۂ́A���������w�V�n�n���Ƃ����s�ׂ��̕��x���}�U�}�U�ƌ�������ꂽ�悤�ȕ��ł������Ƃ����Ă��܂��B

�@�ނ����̓��ł݂��������́A���ꂻ�ꂻ�̓��ނ́A�m���ɓ�A�����J�̖{�y�ł������������Ƃ��������͂��̂��̂ł����B

�@�����A�ނ�͂������ē������ł͂���܂���ł����B

�@�����āA�ǂ����Ă��ʂ̎�Ƃ����v���Ȃ����̂���ł����B

�@�����������Ƃ́A�r�[�O�����������瓇�ւƏ��q���Ă����ԂɊώ@���Ă݂�ƁA�ǂ̓��ɂ��Ă��������̂ł����āA�܂蓇���ƂɁA�A�������������ꂼ���ނ�����Ă��邱�ƂɁA�ނ͋C�Â����̂ł����B

�@���ꂩ��Ƃ������̂́A�Ăё�C���֏�肾�����r�[�_�����̊͏ォ��A�͂邩�������̂��Ȃ����W�b�ƒ��߂��Ȃ���A�ނ͍l���܂����B

�@�u���̏����ȓ��̈��ɁA��X��ނ̈�����������������Ă��˂Ȃ�ʂ킯���ǂ��ɂ���̂��H

�@�܂�����Ȃɂ�������̎�ނ̕����A�ʁX�ɂ�����ȂǂƂ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��f���ɂ͔[�����ɂ����b���B

�@�ł́A���̓��ɂ͉������̎�ނ̈��������������������Ƃ����̂́A�ǂ������킯���낤�H

�@����ɂ���Ȃɉ������ꂽ��A�����J�ɂ����ނ�����Ƃ����̂́A��̂ǂ����ĂȂ̂��낤���H

�@�Ђ���Ƃ���A��A�����J�̐��y����͂�镗�ɏ���Ă��̓��X�ɂ܂ʼn^��Ă����킪�������̂�������Ȃ����A�܂��C��n���Ă��̓��X�ɉj�����������������̂�������Ȃ��B

�@�����������Ƃ�����A���̂��̂͊F�A�{�y�̂��̂ƃ\�b�N���łȂ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���̂ɁA���ۂ͊F�A���ꂼ�ꏭ��������Ă���̂͂ǂ������킯���H�v |

�@�ނ̓��������ƔY�܂������Ă������Ƃ����̂́A�����������Ƃł����B

�@�������A�����ɂЂ����߂������ނ̐����������������̂ł��傤���A�ނ͂��̂��Ƃɂ��Ă͒N�ɂ��ꌾ������ׂ�܂���ł����B

�@�����ނ͈���̏����ȉ��F���G�L���ɁA�����̊ώ@�������Ƃ��Ƃ��A���킵�������Ƃ߂Ă������Ƃ����͖Y�ꂸ�Ɏ��s���Ă��܂����B

�@�����āA����͔ނ��Ăь̍��G�M���X�̓y�߂�悤�ɂȂ��Ă��炠�Ƃ̂��Ƃł����A�ނ͐A���w�҃W���Z�t�E�h�[���g���E�t�[�́[�i�ꔪ�ꎵ�`�����N�j�֎�L�������A���̒��ł��������Ă��܂��B

�@�w��̌������ǂ���玄�̎d���ɂ���������ł����Ƃ��������ł��B

�@�����āA��͕s�ςɂ��炸�\�\���ɂƂ��āA�����������Ƃ����ɂ���̂́A�܂��ɐl�E������������ɂЂƂ����̂ł��\�\�Ƃ����l���͎��������ɕ����Ă����ӌ��Ƃ͑S������͂�ɁA���͂����������������قNJm�ł�����̂ɕς����܂��B�x |

�@�������A���ꂪ�ނ̂����Ƃ���́w�l�E���x�̍����ɂȂ����̂͂����Ƃ̂��ɂȂ��Ă���̂��ƂŁA�����������Ă͔ނ͂���������O�O�ɒ��ׂĂ���A����ł��Ƃ͂���ł����̂ł����B

�@���āA�r�[�_�����́A�ꔪ�O�Z�N�\������A�t�@�����X�`�ɍŌ�̒��i������j�����낵�܂����B

�@�����ă_�[�E�B���͂���܂ł̌܂��N�ɂ�������q�C�̓�����ʂ��āA�قƂ�ǖ����̂悤�ɔY�܂���Â����D�����������Ƃ̂��Ƃʼn�����ꂽ�킯�ŁA���ꂩ��́A�Ăьł��y�̏�ł̐������n��̂��Ƃ����������ł����������������ς��ɂȂ������Ƃł��傤�B

�@�Ƃɂ������ɂ��q�C�͏I�����̂ł����B

�@�Ƃ���ŁA�_�[�E�B�����s����X����{���ւ��Ăđ����Ă�������L��W�{�̈ꕔ�́A�ނ��A������܂łɂ͂��炩���ߓ͂��Ă��܂����̂ŁA����炪�]���ɂȂ��āA�ނ̖��̓C�M���X�ł͂��łɂЂƂ��ǂ̔����w�҂Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ȋw�҂����́A�݂ȐS������Ŕނ��}���܂����B

�@�X�R�b�g���t�g�̒n���w�҃`���[���Y�E���C�G���Ƃ����A���Ă̓_�[�E�B�������̒����𐢊E����̗��ɏo��Ƃ�����A���Ă���܂ł̊ԁA�Ў������̎茳��������Ȃ������قǑ厖�ɂ��Ă������̂ł������A���͂��̐l�Ƃ��F�����t�������̊ԕ��ɂȂ����̂ł��B

�@�W���Z�t�E�h�[���g���E�t�[�J�[��������ɔނƂ̌��ۂ��̂���ł��܂����B

�@�܂��A�I�[�X�g�����A�̌������w�҃��o�[�g�E�u���E���͊��Ŏ����̔�����ނɘb���Ă���܂����B

�@�����āA���̈̑�ȃh�C�c�̔����w�҃A���L�T���_�[�E�t���{���g�́A�C�M���X�K��̗��̓r���ނɖʉ�����߂Ă��܂����B

�@�g�}�X�E�J�[���C�������ꂩ��g�}�X�E�o�r���O�g���E�}�R�[���[���A���ɔނ������]�����܂����B

�@����ǂ��_�[�E�B���́A���悻�����������킸��킵�����Ƃ���͉������낤�ƕׂ߂܂����B

�@�ނ͎O�N�قǃ����h���ŕ�炵�܂������A���̌�A���Ƃ����n���i�E�G�b�W�E�b�h�ƌ������A�P���g�B�̏����Ȓ��_�E���ɁA����̕������̑������K�ȉƂ����߁A�����ɏZ�݂����Ƃɂ��܂����B

�@�ȗ��A�������S�ɂ������Ă��������ɖ������Ă����ނ̗]���́A�����ʼn߂��ꂽ�̂ł���܂��B

�@�_�[�E�B�������������Ă�����Ǝ�g�����Ƃ��Ă������Ƃ����̂́A�ނ����߃r�[�O�����ɏ���Ă��������炳��v���킸�炢�����Ă�����̂��̂��Ƃł����B

�@�u�_�̌��ɂ���āw�\��n���x���Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ�ے肷�����͖ѓ��Ȃ����A����ɂ��Ă��_�͖{���ɂ���Ȃɂ�������̎������قǂ܂łɎ��ʂ킹�Ȃ���A�Ȃ����������Ⴆ�Ă�����ɂȂ����̂��낤���H

�@����Ƃ��A�\��n���Ƃ����l�����̕����A�Ԉ���Ă���̂��낤���H

�@��Ǝ�Ƃ̊Ԃɂ́A���炩�̂Ȃ��肪����̂ł͂Ȃ����H�v |

�@�ނ͂�����}���N�̎d���̂��Ƃ͕����y��Œm���Ă͂����̂ł������A�ނƂ��ẮA����Ȃ��̂̓K���N�^���R���Ƃ����āA���ɂ��Ă��Ȃ������̂ł����B

�@�Ƃ����āA�L���r�G�[�̓V�ϒn�ِ����o�J�����l�����Ǝv���Ă��܂����B |

�_�[�E�B���v�l

|

�@�����Ŕނ��l�������̂́A�ƒ{��ɂ��낢�뒲�ׂĂ݂��牽�������߂邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł����B

�@�m���ɉƒ{�Ȃ�A�ǂ��ɂł���߂ɂ݂��邱�Ƃ��ł��܂����A����Ɋώ@����̂ɂ��D�s���ł��傤�B

�@�ނ͂����������������̉ƒ{����ƂɘA�����Ƃ�A�����ł��e��̃n�g���W�߂Ď����͂��߂܂����B

�@�����Ĕނ́A�C�k�ł��E�V�ł��n�g�ł��A�l�Ԃ����낤�Ǝv��������ł��ώ�����肾�����Ƃ��ł��邱�Ƃ�m��܂����B

�@�ƂȂ��Ă݂�A���R�E�ł��������̓����ɂ���āA����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣނ͍l���܂����B

�����A����͈�́A���Ȃ̂��낤�H

�@�ނ���������ă_�E���Ŏ����𑱂��Ă����Ԃ̂�����̂��ƁA�ق�̋C�炵�̂���łӂƎ�ɂ����̂́A�g�}�X�E�}���T�X�Ƃ����C�M���X�̈�q�t���������w�l���_�x�Ƃ����{�ł����B

�@�Ƃ��낪���ƁA�ނ����̖{��ǂ��Ƃ��A�͂��炸������܂ł̃_�[�E�B�����g����������������ł�������̉����ɂȂ낤�Ƃ́A�v�����y�Ȃ��Ƃ��낾�����ł��傤�B

�@�}���T�X�����̖{�̒��Ŏw�E���Ă������Ƃ́A���E�̐l�X�͊����̂悤�ȑ������ł��������������Ă���B

�@������푈���N����Ƃ��Q�����ɂ��ӂ���Ƃ��A���邢�͂܂��a�C�Ŏ��ʐl�������Ȃ�Ƃ��ŁA�e���ゲ�Ƃɑ�ʂ̐l�Ԃ�����ł����Ȃ��ƁA�n����͌��Ԃ��Ȃ��قǂ̐l�ԂŖ��܂��Ă��܂����낤�B

�@�����Ă����Ȃ����ꍇ�A�ނ��{���ɂ��邾���̐H�ו��ȂǁA����Ԃɍ����͂��͂Ȃ��̂ł���Ƃ����̂ł����B

�@�_�[�E�B���́A�u�������v�Ǝv���܂����B

�@�u����ɂ悭�����������A���R�E�̒��ł���͂�N�����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�v

�@�u�������́A�݂�ȂƂĂ��Ȃ������ő����Ă���ɈႢ�Ȃ��̂��B

�@�����l�E�X�������̖{�ŏ����Ă������A���܂���ɖ��N��������Ȃ��A���������āA���̈ꗱ�ꗱ�����������̂��瓯���悤�ɂ��Ċe�X���̎킪������Ƃ��Ă��A�킸����\�N�Ԃ̂����ɁA�ŏ��̈�{���牽�ƕS���̎q���������Ă��܂�����ɂȂ�B�v

�@�u�ł́A�����̏ꍇ�͂ǂ����낤���H�v

�@�_�[�E�B���͂Ȃ����l�������܂����B

�@�u�悭�m���Ă���悤�ɁA�]�E�͎q���������������܂Ȃ��B

�@�������̃]�E���ɂƂ��Ă݂Ă��A���܂���Ɉ�����̃]�E���炻�̈ꐶ�������ĘZ���̎q�������܂�A���̊e�X�������悤�ɂ��ĘZ�����̎q���ނƉ��肷��ƁA���S�\�N��ɂ́A�n����Ɉ���S�����̃]�E���E���E������Ƃ������ƂɂȂ�I

�@����Ȃ��Ƃ͓��ꂠ�肦�Ȃ��B

�@�ނ�̊Ԃł́A�����ʂ����߂̓����������܂Ȃ��������Ă���ɈႢ�Ȃ��̂��B�v |

�@���̎����\�\�����܂Ȃ��������Ă��鐶���̂��߂̓����\�\���ꂱ���������Ԃ��������߂Ă����ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ɣނ͍l���܂����B

�@����������Ɠ����Ђ˂�����킩��悤�ɁA���Ƃ�������̐������ł����Ă��A���̊e�X���݂ȁA���ꂼ�ꑼ�̕��Ƃ͏���������Ă���Ƃ������ƁA�܂肨�݂��̊Ԃɂ͉��炩�̕ψق�����Ƃ������Ƃ͊m���łȂ��Ƃ��Ă��A�����̂����Ő����̂т���̂͂ǂ�Ȃ̂����A���ɂ���Ă��߂���̂��H

�@���ɂ���A���ɂ���A���邢�͏b�i�������́j�ɂ���A�����̂����̂ǂꂪ�����̂т��A�ǂꂪ���Ȃ˂Ȃ�ʂ̂��͉��ɂ���Ă��܂��Ă��܂��̂��H

�@�����Ă��̒n����ł́A���ׂĂ������Ȓ��a���������Ȃ��琶���Ă���A�]�E�̑�Q�������̂���������A������Ƃ���ɁA�J�V�̖��肪�M���[�M���[�Â߂ɔɖ����肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂́A�ǂ����ĂȂ̂��B

�@���̖��ɂ������铚���́A�ނ������Ɩ{������ł���A���S�n�̂悢�ނ̐}�����ɍ����Ă�����A�_�E���ɂ������ނ̉Ƃ̒���U�����Ă�����A���邢�͂܂��ނ̖q��ő������O���O����Ă��������{���������߂Ă����肵�Ă���ԂɁA�����Ɣނ̓��̒��ʼn����Ă����܂����B

�@�Ƃ������ǂ����Đ������͊F���̎q�̑�ɂȂ�ƁA���ꂼ�ꏭ�����ς��Ă���̂��A���̃n�b�L�������Ƃ��낪�A�ނɂ͂��߂Ȃ������̂ł����B

�@�����Ă��̏������ł͂��邪�ς��Ă���Ƃ������ۂɈ���������邱�Ƃ��ł���A����͂܂������w�O�l�����̍L��ȕ���ɒT���̌L�i����j����ꂽ���Ɓx�ɂȂ邾�낤�ƁA�ނ͂����Ă��܂��B

�@�����A�����ΐF�̃J�u�g���V�̒��Ԃł��A���镨�͑��̂��̂��̐F���Z��������A�����c�o���̒��Ԃł��A���镨�͑��̂��̂�肻�̗��̗͂�����������A�܂��A�����V�J�̒��Ԃł����镨�͑��̂��̂��A���₭�g�̊댯�������Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A��������m���Ȏ����ł���܂��B

�@�����āA�ނ�̒��Ŏ������g�����̕ω��ɍł��悭�K�������邱�Ƃ��ł������̂͐����c��A�q���𑝂₵�Ă�����̂ł����A�����łȂ����͎̂���ł��܂��̂ł��B

�@�Ƃǂ̂܂�A�V������Ƃ������̂́A���̂悤�Ȃ킸������̕ψق��A�����������Ԃɓn���ď�ɂ����̕����Ɍ������Đςݏd�˂�ꂽ���ʁA�����Ă������̂ł���Ƃ����܂��傤�B

�@���͂₱���Ȃ��Ă���Ɨ\��n���ȂǂƂ����l���́A�ނɂƂ��Ă͑S���o�J�����b�Ƃ����v���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@����Ŕނ͗̒n���̖q���n���쌴������܂���Ă���Ԃł��A���̒��ł͂��������̂��Ƃ��l���Ă��܂����B

�@���N���N�͉߂������Ă����܂����B

�@�ނ͑��ς�炸�����ɂ����A�����ɂ���閈�����߂����Ă��܂����B

�@�ނ́A�������܂��������m���߂邱�Ƃ�����ƍl���A�����Ă������Ǝ����̋L�^���W�߂Ă��܂����B

�@���̊ԂɁA�Ƃ����ܔނ͗F�l�����ɂ��ĂāA���܁A�����͂ǂ�Ȏ���������Ă��邩�ɂ��āA���̓��e��m�点��莆�������Ă��܂��B

�@�@�ꔪ�l��N�ɁA�ނ���W���Z�t�E�h�[���g���E���[�J�[���֑���ꂽ�莆�̒��ɂ́A����Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B

�@�w���͋A���ȗ��A�������ƂĂ��o����肷�������Ƃ�����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B

�@���l���猩����A���ꂱ�����̍������Ƃ�����̂��ւ̎R�ŁA�N�����Ă����v�킸�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B�x |

�@�����Ĉꔪ�l���N�A�ނ͎������V�����l���������w���̗v�_���A�Z���܂Ƃ߂��������M�ŏ��������āA������������l�̗F�l�����Ɍ��������Ƃ�����܂��B

�@�ނ�́A�ٌ������ɁA�����ɂł���������\������ǂ����ƁA�ނ��������Ă܂����B

�@�������A�ނ͎������т������ƏW�߂Ă���łȂ��Ă͂Ƃ����āA���̈ӌ��ɂ͎^�����܂���ł����B

�@�ނƂ��ẮA�����������܂Ő������ƁA������邾���̊m�M�����Ă��Ȃ��Ƃ������������̂ł��傤�B

�@�Ƃ��낪�ꔪ�ܔ��N�̘Z���ɂȂ��āA�ނ̂��ƃw��ʂ̎莆���͂��܂����B

�@����́A�}���[�����Ō������Ă��������w�҃A���t���b�h�E�t�b�Z���E�E�H�[���X�i�ꔪ��O�`����O�N�j����̂��̂ł������A���Ƃ������Ƃ��A�E�H�[���X���A���̎莆�̒��ŏq�ׂĂ���l���́A�_�[�E�B����������\���N�ɓn���āA�l���ɍl���ʂ����������A�悤�₭���B���邱�Ƃ��ł����l���ƁA���^�����A�S���������������̂ł����I

�@�_�[�E�B���Ƃ����l�́A�������C���Ă��₳���������Ƃ肵�Ă��āA���l�������ʂ��Ă܂ŁA���̂�̗���������͂낤�ȂǂƂ́A�T���T���v�����y�Ȃ��l���ł����B

�@����Ŕނ́A�E�H�[���X���������������\���ׂ��ł��邵�A���̌��т��܂��ނ̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��ƍl���܂����B

| �@�w���́A���i�E�H�[���X�j����ł��A�܂��N����ł��A�������������̎��傾�Ǝv���邭�炢�Ȃ�A�ނ��뎄������܂ŕ\�킵���{�̑S�����A�Ă����ĂĂ��܂����ق����܂����Ǝv���Ă���B�x |

�@����ǂ��_�[�E�B���̗F�l�����A���C�G���ƃt�[�J�[�́A�ނ����x�̐V�����l�������܂łɔ�₵�������N���̂��Ƃ�m���Ă��܂����̂ŁA�w�����\�̖��_�́A�_�[�E�B���ƃE�H�[���X�̗������A�킩�������ׂ����Ǝ咣���܂����B�����Ď��ۂɂ����̒ʂ�̉^�тɂȂ�A�ꔪ�ܔ��N�A�_�[�E�B���ƃE�H�[���X�̘A���ɂȂ�A�i�����ƓK�Ґ������Ɋւ���_�����A�����h���̃����l�w��Ŕ��\���ꂽ�̂ł���܂��B

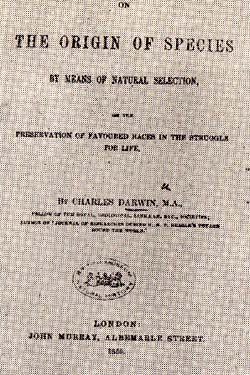

�@�ނ��\�������̗L�����w��̋N���x�̏��ł��o�ł��ꂽ�̂́A�ꔪ�܋�N�̂��Ƃł����B

�@�����Ĉꔪ����N�ɂ́A���������āw�l�Ԃ̗R���x�Ƒ肷��{���o�ł���܂����B

�@���̖{�ł́A�K�Ґ����̍l�����l�Ԃ̗��j�ɓK�p����A

�@�w�l�Ԃ̗R���������̂ڂ�A���ȒP�Ȏd�g���������A���鉽�����ɍs�������ł��낤�B�x

�Ƃ������_�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�_�[�E�B���̂����̐������ɂ��ꂽ���ƂɋN���������������Ă̑呛���́A�����炭�_�E���ɂ������ނ̉Ƃ̐Â��Ȓ�ł������A�����܂��ɂ͂����Ȃ������ł��傤�B

�@�Ƃ����̂��A���悻���Ԃ̐l�X�Ƃ������̂́A���̑唼���̂������ł��肩���܂��Ă���Ƃ����Ă悢�̂ł�����A���������l�����́A���łɌ��i�����₯�j�ɔF�߂��Ă���l�����A���������Ђ�����Ԃ����̂�ق��Č��߂����͂��͂Ȃ��̂ł��B

�@����Ŗq�t�̊Ԃ���A�\��n���̋��`�ɂ������āA�ނ͗]��ɂ��ނ����݂��ȋ^��𓊂������Ƃ������킫������܂����B

�@�܂��A�_�[�E�B���͂���Ȃ��Ƃ͈�x�����������Ƃ͂Ȃ��̂ɁA�l�Ԃ̑c��̓T�����Ɣނ͂����Ă���ȂǂƎv������ł��܂����҂����܂����B |

�A���t���b�h�E�t�b�Z���E�E�H�[���X

�ނ��}���[�����ł̌������ʂŁA

�_�[�E�C���Ɠ������_�Ă����B

�w��̋N���x���Ŗ{�̔�

|

�@�ނ��l�Ԃ̑c��ɂ��Ă����Ă���̂́A��������́A�������肫����̂��̂ł������ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ����������̂ł��B

�@����ł��Ȃ��A�ނ��������Ă��_���̉Q�́A�܂��C�M���X�A���ꂩ�烈�[���b�p�嗤�A�����Ď��ɂ̓A�����J�������݁A�����܂��̂����ɁA����͑S���E�ɓ`���܂����B

�@�ނ͍��͂��łɁA���������Ђ������̃}���g�ɐg���݁A���������̂悤�ɔ����P�������Ђ����̂������Ȃ���A�����̉Ƃ̒���u���u�������܂���l�̘V�l�ł����B

�@����ǂ��A���̊D�F�̖ڂ͐[�����ꂳ���������т̉��ŁA�Ȃ��s�������悤�Ȍ�������Ă��܂����B

�@�ނ͈ꔪ����N�ɂ��̐�������܂����B

�@�����āA�ނ̓����̐l�X�́A���̖S�[�i�Ȃ�����j���E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɑ���܂����B

�@�ނ͂����ŁA�A�C�U�b�N�E�j���[�g���ׂ̗ɁA���܂��Ȃ��i���̖���ɂ��Ă��܂��B

�@���̌���Ȃ��A�ނ̊w�����߂���_���̉Q�́A�킫�����Ă��܂����B

�@�Ƃ͂����_�G�̐��́A��l�܂���l�Ǝ���ɐÂ��ɂȂ��Ă����܂����B

�@�ނ̍l���́A���������n�߂��̂ł��B

�@�����Ď������ɂ�āA�ނ̊w���͂ނ���ւɗւ��������A���̓��e���ς��Ă͂����܂������A���Ƃ����Ă��ߑ�Ȋw�́A���̐����i��������b�Ƃ��Ēz���グ��ꂽ�Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@������\���鐶���w�҂̈�l�A�e�I�h�V�E�X�E�h�u�U���X�L�[�́A���������Ă��܂��B

�@�u��X�͌��݁A���������̐g�̎���Ō��邱�Ƃ��ł�����̂́A�̂��獡�̂܂܂̏�Ԃł������̂ł͂Ȃ��A�܂�ň������c���玟��ɐi�����Ă����̂��A�ƍl���Ă���B

�@�����͈�ʂɁA���ݐ����Ă�����̂����A���ȒP�ł��s���S�ł�薢�����Ȃ��镨�ł������B

�@�����āA���̐i���̉ߒ��͂��܂Ȃ��i�s���ł���B

�@����䂦�A�����̌����ɂ��ẮA�������ł���O�ł��ώ@���邱�Ƃ��ł���B�v

�@���̍l���́A���܂����S�N�܂��ɁA�_�[�E�B�����l�����̂ƃ\�b�N�������ł͂���܂��B

�@�ވȌ�̐����w�҂�������d���Ƃ����A��ɔނ̊w�����������������グ�邱�Ƃ������Ƃ����āA���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�@�@3 �l�Ԃ̗����������ꂽ top

�@�u����̂��A���̂����n�܂�̎�������ώ@���邱�Ƃ��ł�����A���悤���������̒��ɓ˓��������̏u�Ԃ���ώ@���n�߁A�₪�Ă��ꂪ���S�Ȍ̂ɐ�������܂ł̂��ׂĂ̎�����ʂ��āA��X���̕ω�����l�q��Nj����邱�Ƃ��ł�����A�������́A�����Ɠ����̑̂��ǂ̂悤�ɂ��đ����Ă������̂��A��������킵�����߂�悤�ɂȂ邾�낤�B

�@�����Ă������A�����������Ƃ��킩��Ƃ�����A����͂��Ȃ炸�A���̐��̒��Ō��邱�Ƃ��ł����Ȃ��̂̒��ł��A�ł���Ȃ��̂̈�ƂȂ�ł��낤�B�v |

�ƁA�܂�����Ȃ��Ƃ��A�J�����E�G�����X�g�E�t�H���E�x�[�A�i�ꎵ���`�ꔪ���Z�N�j�͂������ɂ��Ă��܂����B

�@�����܂ł��Ȃ����Ƃł����A�t�H���E�x�[�A�́A�����ȒP�Ȕ������̒��ɂ́A�����P�Ɉ�̍זE����ɂȂ�l�ɂȂ�Ƃ����ӂ��ɂ킩��Ă������Ƃɂ���āA���̐��������Ă����������邱�Ƃ͒m���Ă����̂ł��B |

�����w�t�H���E�x�[�A

|

�@�������A�̂̎d�g�������ƕ��G�ȐA���̏ꍇ���Ƃ��A�܂��ނ��Ƃ肽�ĂĐ[���������悹�Ă��������̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ炸�I�X�ƃ��X�Ƃ̐��̈Ⴂ�������āA����炪�݂��Ɍ��ѕt���Ȃ���A�V�����������͐����Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���܂ł͂悩�����̂ł����A���āA����炪���ѕt���Ă��炠�ƁA���炽�ɂ���ꂽ�������͂ǂ̂悤�ɂ��Đ������Ă������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ́A�t�H���E�x�[�A���������n�߂����ɂ́A�N�ɂ��킩���Ă͂��܂���ł����B

�@���m�̐��E�������ɂЂ낭�Ă��A�V�����������Â��A�������n�߂�Ƃ������ƂقǁA�_��ɖ������s�v�c�͂�������ɂ͂���܂���B

�@�ł�������S�Ђ����܂܂ɁA����Ɏv������߂��l�X�̐��͌���������A���ꂾ���܂��A�����ł����낤���A�����ł����邤���Ƃ��Đ��ʂ��A����܂łł�������������Ȃ���Ă����̂ł��B

�@�A���X�g�e���X�����̂��Ƃɂ��ẮA�l���ɍl�����̂ł����B

�@�����Ĕނ́A�n�G��n�c�J�l�Y�~���A��������ЂƂ�łɂł��Ă���Ƃ������Ƃ͊m���Ȏ������ƐM���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪���̈���ł́A�����h���̗��̒��łЂȂ��������Ă����l�q���A�����Ɗώ@���Ă����̂ł����B

�@���̂��Ƃ́A���ɁA�ނ̍ŏ��̒����ł������́w�������x�ɂ͑}���G����ŁA�j���g���̂ЂȂ̐����Ɋւ���L�q���o�Ă���̂ł�����A�ԈႢ����܂���B

�@�܂��������ɓ����Ă���ł��A����́A����C���m�������������̒�������p�������̂ł����A����ɂ͂ق�̈�܂݂̂��݂���ƁA�`�[�Y�ƁA�g���Â��̂ڂ낫��Ƃ��A�ǂ����������̕��ɂ����Ă����ƁA��������n�c�J�l�Y�~���N���Ă���Ə����Ă���܂��B

�@�S���̘b�A���̓����͂����i�܂��ȁj�������܂�������ƁA���͎q�l�R���낤���q�C�k���낤���A���݂������̂Ȃ�Ȃ�ł��A�v���܂܂ɐ��߂�̂��Ƃ�����A����Ȃ��̂��Ȃ��Ɖ��̋^�����Ȃ��A���̂܂܂��݂̂ɂ��Ă��܂��̂��A�������R�̂��Ƃł����B

�@�E�B���A���E�n�[�x�[�́A���t�z�̑匴�����������Ă��l�ł����A���̐l�͓��R�̂��ƂȂ���A�������������Ƃɂ́A�]��S�͂���܂���ł����B

�@�����ނ��A��Z�܈�N�ɔ��\�����L���Ȍ��t������܂��B����́A

�@�w���ׂĂ̕��͗�����x

�Ƃ����̂ł����A�������ގ��g�́A�M�������̗��Ƃ��������������Ƃ͂���܂���B�@�ނ͂����A����ǂ����ς������ɂ����Ȃ������̂ł��B

�@�������́A���낢��Ȃ��Ƃɑ傢�ɖ𗧂��܂������A����ȏ�ɂ��̐V�������̒a�����߂���_��̓�����ɂ́A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����ɂȂ�܂����B

�@���̌������������Ă����A���̕��ʂ̒m�����[�߂�ꂽ�̂́A�������������ł����B

�@���łɏ\�����I�̍��A�}���s�[�M�͌������̃����Y�̉��ŁA�����h���̗��̒��Ƀs�N�s�N���������Ȃ��݂̂悤�ȕ����A�����o���Ă��܂����B

�@�����Ĕނ͂��̒��ɁA�S�����x���������H���A�����đ��܂ł���؍��������Ȃ܂łɐ܂肽���܂ꂽ�܂܁A�����Ɣ�����Ă����H�̃j���g�����������Ǝv���Ă��܂����B

�@�ł�����A�����ɉ��炩�̎h������������ꂳ������A���ꂾ���ł��̗��͉��̎G����Ȃ��A�������Ă��܂��͂��ł����B

�@���̓����ɂ����ẮA���������h���́A��ŐG���Ċ����邱�Ƃ��ł���悤�ȁA�������̂̂��镨���Ƃ́A�ѓ��l�����Ă��炸�A����͕����Ƃ͑S�����W�ȁA�]���Ėڂɂ͌����Ȃ�����ǂ��A���������͂���Ƃ������̗͂̂悤�Ȃ��̂��Ƃ���Ă����̂ł����B

�@���̂悤����̒��ɂ́A���߂������n�����Ƃ��̊��D�ƃ\�b�N�����������A�O�b�Ə��^�ɏk�߂�ꂽ�`�œ����Ă����Ƃ����l�����́A�����w�ł��w�O�����x�ƌĂ�Ă��܂��B

�@���̍l���́A�����܂���_���̉Q�����N���܂����B

�@�Ƃ����̂��A�j���g���Ő^���ł���̂Ȃ�A����͂�����̑��̂ǂ̐������A���Ƃ��ΐl�Ԃɂ��Ă͂߂Ă݂Ă��^���łȂ���Ȃ�Ȃ�����ł����B

�@���āA�����Ȃ��Ă���ƁA�����A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

�@�܂���A�l���Ă��݂Ă��������B

�@���̒��ɁA�ǂ�����ǂ��܂ł��ׂĊ��S�����Ȍ`��������Ă��鏬�^�̕��������Ă���̂��Ƃ���Ȃ�A���R�����ɂ́A�������g�̗���������������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�Ƃ���ł��̂悤�ȗ����A���ۂɂ����ɂ���̂��ƂȂ�ƁA���x�͂܂����Ă����̗��̒��ɂ́A����̊��S�����Ȍ`�����Ȃ�����̂��A�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���̂悤�ɂ��Ĉ�̗��̒��ɂ́A��菬��������̗��������Ă���A���̗��̒��ɂ͂���ɏ������Ȃ����ׂȗ����Ƃ����ӂ��ɂ��āA���ɂ͑z���������ʂقǏ����ȗ��ɂ܂ł���Ղ��ׂĂ̕����A��̗��̒��ɂ����݂��܂�Ă͂����Ă���Ƃ����悤�ȁA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

�@����ǂ����̍��́A�N���������������Ƃ��A��܂��߂Ř_�������Ă����̂ł����āA���̓`�ł����ƁA�l�Ԃ̏����̎n�܂�ł������C�u�́A���Ă��̐��ɐ���������ׂ���߂�ꂽ�j���̐l�Ԃ̂��Ƃ��Ƃ����A���^�ɏk�߂��`�ɂ��āA���̂��Ȃ��̒��ɂ����߂Ă����ɈႢ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B |

�n�[�x�[�����킵���w���������_�x�̔�

�w�O�����x�̍l���ɂ�鐸�q�̊G

|

�@�����Ē��ɂ́A���̂��悻�̐����v�Z���āA��玵�S���ɂ��̂ڂ邾�낤�A�Ƃ��������q�ƂȂǂ����܂����I

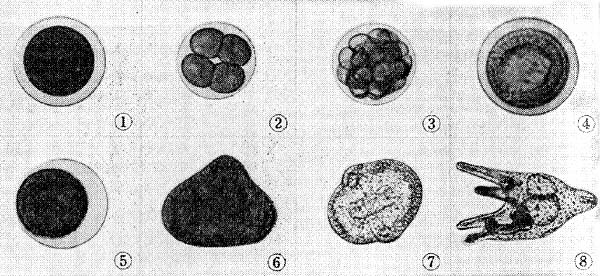

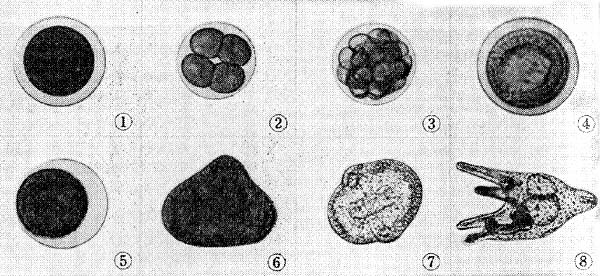

�@���[�E�F���t�b�N���l�Ԃ̐������������Ƃ͂��łɏq�ׂ܂������A����͈�Z����N�̂��ƂŁA�ނ����̎��A�������̃����Y�̉��Ō����o�����̂́A���i�ނ��j�̂悤�ȐK���œ����܂���Ă��鏬���Ȑ������ł����B

�@�Ȃ��A������F����͂��łɂ����m�ł��傤���A�ނ͕��܂Ƃ߂��Ƃ��A�����͂��̐����̓����ɂ��肠��Ə��l�i���тƁj�̎p�����邱�Ƃ��ł����ƁA�v������ł��܂����B����Ƃ����̂��܂�́A�ނ̓��ɂ͂����A�O�����̍l�������т�����܂܁A����Ȃ��������炾�����̂ł��傤�B

�@�Ƃ������ɂ�āA�A���w�҂������A�A���̎킪������ꍇ�̗Y�i�䂤�j�Y�C�Ǝ��i���j�Y�C�̖������]�X�i����ʂ�j����悤�ɂȂ�܂������A�����ł��O�����������������Ă��܂����B

�@�ނ�́A�G���h�E���̒��Ɋ��S�Ȍ`�̂���A�����ăh���O���̎��̒��ɁA�J�V�̖����ꂢ�ɂ����݂��܂�ėl�q���A���ɂ������܂����B

�@�ނ�ɂ́A���ׂĂ̐A���͂��傤�Ǔ��{�l�̎�i�t���悭�g�������̉Ԃ̂悤�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����l�����Ȃ������̂ł����B

�@����͎��ɂ��܂���ɏ��i����j�̒��ɂ����݂��܂�Ă����āA������R�b�v�̐��̒��ɗ��Ƃ��ƁA�p�b�ƉԂт炪�Ђ炭�悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�@�������A�Ȋw�҂̂��ׂĂ����̑O������M���Ă����킯�ł͂���܂���B

�@���オ�\�����I����\�����I�ցA�����ď\�����I����\�㐢�I�ւƐi�ނɂ�āA���������V���������铹�́A����Ƃ͕ʂł���ƍl����l�X���A�����Ȃ��Ă��܂����B

�@����͑O�����ɂ������āw�㐬���x�Ƃ����Ă�����̂ŁA����ɂ��A�ł��ȒP�Ȍ`�̕�����������ɂ�āA����ɕ��G�ɂȂ��Ă����Ƃ����l���ł��B

�@�܂�A���͂₪�Ă����炩�ω�������ƂȂ�A��͔���𑱂��Ă��ɂ͗��h�Ȉ�{�̖�ԂɁA��C�̋���E�T�M�ɁA�����Đl�Ԃɂ܂Ő�������Ƃ����̂ł��B

�@�J�����E�t�H���E�x�[�A�������w�̎d�����n�߂�悤�ɂȂ������̐��Ԃ́A�����Ƃ���Ȃ悤�ȗl�q�ł����B

�@�ނ̓o���`�b�N�C�ɂ������G�X�g�j�A���܂�̃h�C�c�l�ł����B

�@���̌�A�h�C�c�̂��܂��܂ȑ�w�ŏC�Ƃ����̂��A���傤�ǔނ̗F�l�ł������N���X�`�����E�n�C�����q�E�p���_�[�i�ꎵ��l�`�ꔪ�Z�ܔN�j�����V�A�̃Z���g�E�y�e���X�u���N�i���܂̃��j���O���[�h�j��w�ŋ��ڂƂ��Ă����̂����ƂȂ��āA�ނ��܂��A���̑�w�ŋ����̐Ȃɂ����Ƃ��ł��܂����B

�@�t�H���E�x�[�A���ނ̌������n�߂�܂ł́A�M���ނ̗��ȂǂƂ������������҂͈�l�����܂���ł����B

�@����܂łł��A���⋛����ނ̗��́A�������Ȃꂽ���̂ŁA�߂��炵�������Ƃ�����܂���ł������A���̂����A�������炷��ΚM���ނɂ����͂���͂��ŁA���Ȃ炸���������������݂���ɈႢ�Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��ẮA�N�ɂ��٘_�͂Ȃ������̂ł����B

�@�����ŁA�t�H���E�x�[�A���܂������Ɏn�߂��̂́A���̚M���ނ̗��Ȃ���̂������o�����Ƃł����B

�@�t�H���E�x�[�A�́A�ʒi���Ɏ����̖ڂ������Ƃ����킯�ł��Ȃ������̂ł��傤����ǂ��A���������g�����Ƃ͂��܂���ł����B

�@�ނ��܂��肪�������Ƃ́A��������̎�ނ̈�����M���ނ̓������W�߂āA�����̑̂���U���邱�Ƃł����B

�@�����āA���̎d���͒����Ԃ�����܂������A�Ƃ��Ƃ��ނ́A�������T�����߂Ă������������o�����Ƃ��ł����̂ł����B

�@�ނ�����������o�����͈̂�C�̃E�T�M�̗����i����j�̒��ł����B

�@����́A�ނ̓���ł����邱�Ƃ��ł���قǂ̑傫���ł������A�Ƃ����������ȊD�F�̔��_�ł����B

�@�����ł��A�m���ɂ���͗��ł����B

�@�������ނ́A������������̔����ł͖������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�ނ͂���Ɍ����𑱂��A���̗����̒��ɂ���̗������邱�Ƃ��݂������A�Ō�ɐl�Ԃ̑̂̒��ł�����������o�����Ƃ��A���߂Ĕނ̖j�ɂ͖����݂̏������悢�܂����B

�@�������Ĕނ́A�Ȃ�قǚM�������́A�Ԃ�V�̌`�ł킪�q�ނ̂͊m�������A

�@�u�����w�҂͚M�������̂����������݂������g�ِ��i���������j�h�Ƃ��ł��܂����v

�@�������A����ɂ�������炸�A�ނ���܂��n�[�x�[�������Ă���悤�ɁA�����琶����_�ł́A���̓����Ɖ���̂������Ȃ����Ƃ��A�m���ɏؖ����邱�Ƃ��ł����̂ł����B

�@�����ɂ�����Ɉ�́A�����Ƃ������镨���ׂĂɑ��ʂ��镨�����邱�Ƃ̏ؖ����������킯�ł��B

�@���̏ꍇ�ɂ́A�A���̎�A���ނ���ނⒹ�ނ̗��A�����ĚM���ނ̗����ł��B

�@�u�����A����ɂ��Ă��c�c�v

�ƁA�t�H���E�x�[�A�́A�����l������ł��܂��܂����B

�@�u�����݂������̏����ȔǓ_���A�ǂ�ȓ����ւāA��ɂȂ��Ă����̂��낤�H

�@����܂łɁA�ǂ�Ȃ��Ƃ��N����̂��H�v

�@���̓��̉����ɂ́A�ނ̗F�l�N���X�`�����E�n�C�����q�E�n���^�[�������D�������Ă���܂����B

�@�o���O�[�����͑O�X����A������ɂȂ�܂ł̐���s����ǂ��Ă����d���ɔM�����Ă��܂����̂ŁA�ނɂ͔ނƂ��Ă̈�̍l�����A���łɓ��̒��ł͏n���Ă����̂ł����B�B

�@���̗��_�͂��܂Ȃ��A�����w�҂̊Ԃł͂��̂܂x������Ă��܂����A����ɂ������������ƂɂȂ�̂ł��B

�@���Ȃ킿�A��������Ƃ���͂܂���̕����ɂ킩��A�₪�ē�͎l�ɁA�l�͔��ɁA�Ƃ����ӂ��ɔ{�X�Ƒ����Ă����Ƃ����̂ł��B

�@�����Ă��ɂ́A�ЂƂ����܂�ɂȂ��ĖE��ƌĂ�钆��̋��̂悤�Ȋ��D�̕��ɂȂ�܂��B

�@���̖E��́A���x�͏c�̕����ɐ�������悤�ɂȂ�A�����̕ǂ��݂��ɋ߂���Ă��āA�S�̂͂Ђ炽���Ȃ�܂��B

�@�����āA�������Ăł��Ă����㑤�̑w�Ɖ����̑w�Ƃ̊ԂɁA����ɑ�O�̑w��������A��A���A���̎O�̑w�����X�ɕ��Ԃ��ƂɂȂ�܂��B

�@�p���_�[�́A�����̑w����t�iBlatter�j�Ƃ����������܂����B

�@�����Ă܂��A�����̗t���邢�͑w�Ƃ����Ă������̂ł����A�����͂�������A�V�����������������̎�Ƃ������ׂ����̂ł�����A����ɂ����w�iGerm layer�j�Ɩ��Â��܂����B

�@���āA�������w�͐�������ɂ�āA���֒��ւƊ����܂�A�����݂��܂�܂��B

�@�����āA�������ɂ��܂肩���Ȃ����Ђ��i���j����A���낢��ȑ̂̕����������Ă����̂ł��B

�@����͂��傤�ǁA�܂莆�ŗV��ł���q�����A���傤���ɏ����ȑD��A�X�q�������炦�Ă����̂ɂ悭���Ă��܂��B

�@���镨�́A���̂܂܃O���O���܂��ɂȂ��Ĉ�{�̊ǂƂȂ�A�₪�Ă�������������������͂������ƂɂȂ�̂ł��B

�@��̒��ł͂���ɂ���Ђ��́A�����ǂ�A���̑��̏d�v�Ȋ튯�ɁA���̕��͑̂̍��g�݂ɁA�܂����镨�͔畆�ɁA���ꂼ��ς��Ă����܂��B

�@���̂悤�ɂ��āA���߂͂��������������w�͎���������݁A�����L���A�����Đ܂肽���݂Ȃ���A����傫���Ȃ��āA���ɂ͊������ꂽ�o���オ������ނ�����̂ł��B

|

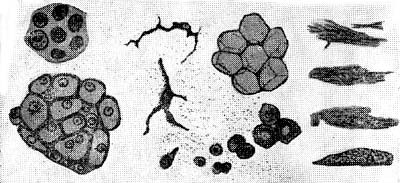

�E�j�̔����\�\�@���@�A�D�זE���@�C�D�E����@�E�F�G�c��

|

�@�Z���g�E�y�e���X�u���N�ɂ������t�H���E�y�[�A�̌������ɂ́A�ނ̂��ƂɏW�߂�ꂽ����������܂����B

�@�����͈�X�A���R�[���Â��ɂ���A�K���X�т�ɂ����߂��āA�������̒I�̏�ɂ�������ƕ��ׂ��Ă���܂����B

�@�����āA���̈��ɂ́A���̏o�����A������Ƃ��邳�ꂽ���b�e�����\��t�����Ă��܂����B

�@���̂悤����̕W�{�������Ă����ɂ�āA�����̂��������̒i�K�ł́A��̌`���A��̂�������킸�A�ƂĂ��悭���Ă��邱�ƂɁA����C�����悤�ɂȂ�A�ނ̋����͂��悢�拭���Ȃ�܂����B

�@�ނ͂��������Ă��܂��B

�@�w�����͂��ׂāA���̔����̏����̒i�K�ł́A��̎����悤�ȕ��Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����Ă��ׂĂ̓����ɋ��ʂȁA���n�`�ԂƂ����悤�ȕ�������̂ł͂���܂����H�x |

�@�m���Ɏ�͈���Ă��Ă��A���ꂼ�����̌`�ɂ́A�Ƃɂ������ɂ����炩�̂Ȃ��肪����Ƃ������Ƃ́A���炩�Ȏ����ł����B

�@����ǂ�����������Ƃ����āA�ނ͐i�������x���������Ƃ����ƁA�������Ă����ł͂���܂���ł����B

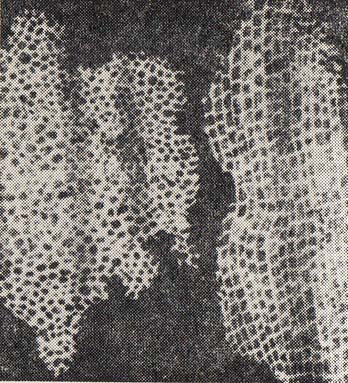

�@�Ƃ��낪�_�[�E�B���̕��ł́A�t�H���E�x�[�A�����������̂̒��ɏo�Ă��鎟�̈�߂��A��ϋ����Ԃ����ǂ̂ł����B

�@�w�M�������Ⓓ�ނ�g�J�Q��w�r�Ȃǂ���́A���̌�A�����̒i�K�ł͑S�̂Ƃ��Ă݂Ă��A�܂��e�����������Ă����������炢���Ă��A����߂Ă悭��������Ă���B

�@�����̊Ԃň���Ă���_�Ƃ����A�킸���ɑ傫�����炢�����������Ȃ��ꍇ����������B

�@���̌������ɂ́A�A���R�[���Â��ɂȂ�����������ŁA���O��t���Y�ꂽ��������邪�A���܂ł͂��ꂼ��A�ǂ������j�i�����j�ɑ����Ă�����̂��A�������邱�Ƃ��S���s�\�ł���B

�@�����̓g�J�Q�ɂȂ邩�����ꂸ�A���ɂȂ邩�����ꂸ�A�܂��M���ނ̐Ԃ�V�ɂȂ邩������Ȃ��B

�@����قǁA�����̓����̊Ԃł́A���Ɠ��̂̂ł������͂悭���Ă���̂ł���B

�@���܂͂܂��葫�͂ł��Ă��Ȃ��B

�@�����A���Ƃ��������������������Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȕ����̏����̒i�K�ł́A�������������Ƃ͂قƂ�ǂ���܂��Ǝv���B

�@���̂Ȃ�A�g�J�Q�ɂ��撹�ɂ���܂��M�������A����ɐl�Ԃł������A�����̉H��葫�́A���ׂē���̊�{�v�ɂ��ƂÂ��ďo������Ă�����̂�����ł���B�x |

�@���āA��̐��藧�����W�b�Ɗώ@����Ƃ����ނ̌����́A���̌�����������Đi�߂��܂����B

�@�������Ă��邤���ɁA�ނ͂���튯���Ђ�����茻�ꂽ��A�������Ǝv���Ƃ܂������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂�����A�����������Ƃ������N����̂ɋC�����悤�ɂȂ�܂����B

�@����ŁA�����������ӂ��Ă݂܂��ƁA���悻��\���Ԃ��炢��������ɂ́A���̂��ׂĂ̕��ɋ��̃G���̂悤�Ȃ����߂����邪�A�啔���̂��̂ł͐��T�Ԃ����ʂ����ɁA���̂����߂͏����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ��킩��܂����B

�@���̂悤�ɂ݂Ă��܂��ƁA�����ɂ͂��ׂĐK��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�������̂ł����A�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ́A����͒a���O�ɁA�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@���̈���A�l�Ԃł����̓������܂��悭�킩���Ă��Ȃ��튯�A���Ƃ��A�����i���イ�����j�̂悤�ȕ�����c����Ă���A�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł��B

�@�h�C�c�ɂ������̃_�[�E�B�����q�҂ł������G�����X�g�E�w�b�P���i�ꔪ�O�l�`�����N�j�́A�������i�͂��j���A��������ɂ�Ēʂ肷���Ă䂭�e�����́A���ꂼ��̎푮������܂łɂւĂ����i���̓��̍Č��ł���Ƃ����l���������Ă��܂����B

�@�ނ͂����q�ׂĂ��܂��B

�@�u�e�͔̂����̊e������ʂ��āA�ނ�̐�c�������Ð������ォ�猻��܂ł̐i���̂��₩�Ȓ������̊ԂɁA�ς��Ă������̕ς���̒��ŁA�ł��d�v�ȕ������J�Ԃ��Ă݂���̂ł���B�v

�@�w�b�P���̂��̊w���́A���܂Ȃ������ɂ��Ęb��ɂ̂ڂ��Ă��܂��B

�@����ǂ��A�ߑ�̐����w�҂̊Ԃł́A��������̂܂܂̌`�ŔF�߂Ă���l�́A�قƂ�ǂȂ��Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@�ł��A�t�H���E�x�[�A�����ɂ��Ƃ����d���́A�������������ƂƂ͕ʂ̂��Ƃł����B

�@�M�������̗��q��ނ������o�������ƁA��̔����Ɋւ���ނ̑�z�����v�z�A�����ď����̒i�K�ɂ���������Ɠ������Ƃ̑�������ނ��ؖ��������ƁA�����͂��ׂāA����Ί�b�����߂̓y����i�ǂ��������j�̂悤�ȕ��ŁA�������ӂ܂��Ă����A�ߑ�̔����w�҂����́A�ނ�̎d���������i�߂邱�Ƃ��ł����̂ł����B

�@�@4 �זE���݂�����l�̊w�� top

�@�l���̂悳�ƁA�v�����ɂ݂����ӂ�A�����_�炩���A�����Ƃ�Ƃ����j�B

�@���l�Ƃ̂��������́A�Ȃ�ׂ�������悤�ɐS�����A�Ђ����玩���̂߂��������ɑł����ނ��Ƃ݂̂�O���Ă����j�\�\�e�I�h���E�V�������i�ꔪ��Z�`�ꔪ����N�j�Ƃ����l�͂����������l���ł����B

�@�\�㐢�I�����Ή߂������A�ނ̓x��������w�̉�U�w�����Ō����ɂ�������ł��܂����B

�@�����ނ��Ō�Ƃ��āA���͂₢���Ȃ�l��������قǂ܂łɁA���Ԃ𑛂����邱�Ƃ��Ȃ���A�K�����Ƃ����ς��Ă��܂����Ƃ����肦�Ȃ��ł��傤�B

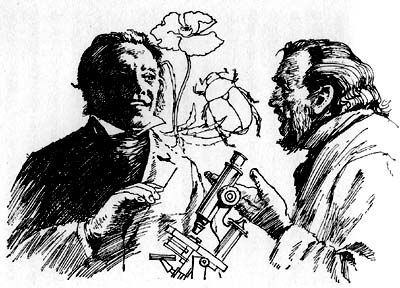

�@�܂��ƂɁA�ނƔނ̗F�l�}�`�A�X�E�V�����C�f���i�ꔪ�Z�l�`�ꔪ����N�j�̓�l���A�Ƃ��ǂ��Ɍ����o�������Ƃ́A������Ƃ���ŋc�_�̉Q�����N���A�����͂₪�đ傫�Ȃǂ�߂��ƂȂ��āA�Ȋw�E�̑S����ɓ`�����܂����B

�@�����Ă���ȗ��A���̓�l���咣�����w���́A�����w�S�̂���ʂ����{�v�z�̑b�i���������j�ƂȂ��Ă���̂ł��B

�@�܂�A�V�������ƃV�����C�f���̓�l���Ƃ��ɗ͂����킹�Ă܂Ƃ߂��������̂́A�̂����זE���Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����w���������̂ł��B |

�����w�҃V������

|

�A���w�҃V�����C�f��

|

|

��l�͗F�l�ŋ��ɍזE���������� |

�@���̊w�������ɏo��ɂ��āA���Ԃɖ����ʂ��Ă����Ƃ����_�ł́A�����w�҂ł������V�������̕����A���w�҂ł������V�����C�f�������A�͂邩�ɍD�s���ł������͂��ł����A���ۂɂ̓V�����C�f���̌��т̕����傫�������̂ł����B

�@����͂Ƃ������Ƃ��āA���������d����ނ炪����Ă��ꂽ������A�t�H���E�x�[�A�������Ă�܂Ȃ��������w��A�����̑̂̑g�D���`�����Ă�����̂�A���ԂƂ��̊����`�����Ă�����̂̎��̂��A���߂Ė��炩�ɂ����悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�����A�ނ�́A���̂��镨�͂��ׂĕ����ɂ���đg���Ă��Ă��镨�ł��邱�Ƃ��A�n�b�L���Ƃ������߂����̂ł����B

�@���̂悤�ɔނ炪�咣�����w���́A���ɍL���͈͂ɓn���Ă���A���ׂĂ̕������̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��Ƃ����Ă��悢�قǁA��K�͂Ȃ��̂ł����B

�@�Ƃ͂����A���������傫�Ȋw�����������w�҂ɂ��ẮA��l�Ƃ����̕ϓN���Ȃ������܂����B

�@�Ȃɂ���A�V�������͂ǂ��炩�Ƃ����O�Y�̕��ł������A�V�����C�f���͂Ƃ����A�����������������ŁA�ނ�C�ȂƂ��낪�ʂɏ��Ƃ����邭�炢���ւ̎R�������̂ł�����B

�@�V�������̐l�ƂȂ�ɂ��ẮA�K���ނ̗F�l�ł��������[�R�u�E�w�����i�ꔪ�Z��`�ꔪ���ܔN�j���A�ނ̖ʉe�����̂悤�ɏ����c���Ă����Ă���܂����B

�@�w�ނ́A���݈ȉ��̉ƒ�Ɉ�����l�ԂŁA��ɂ͂Ђ����͂��Ă��炸�A�\��͂����ɂ��q�����ۂ��A�����j�R�j�R���Ă���悤�Ȋ���ł��������A���̖т͂������F�ŏ_�炩���A�܂�łȂł���ꂽ�悤�ɃX�x�X�x���Ă����B

�@�����Ă����A�є�̂ւ�̂�����������g�ɂ܂Ƃ��A�ǂ���ɂ�����ʂ��炢�̃��X�g�����̓�K�́A���Â������ŕ�炵�Ă����B

�@�ނ͊O�o����悤�Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A��������̕����ɂƂ������������肾�����B

�@���̕����̒��ɂ͒��X��ɓ��肩�˂鏑���������ƁA���̂ق���������̃K���X���A���g���g��т�⎎���ǂ�A�����̎�ł����炦���ȒP�ȓ���������c�c�B

�@�Ƃ�����Ǝ��̉�z�́A���炵����������̎�́A���n�l�X�E�~���[���[�̂��ƂŁA�����[���x���܂ŁA�݂�Ȃ��ꏏ�ɓ����Ă������̉�U�w�����́A�Â��Ă��яL�������L�ԂւƁA���������߂��Ă��܂������ł���B

�@�[���ɂȂ�ƁA�������͂����C�M���X�ӂ��ɁA���߂ɗ[�H�����܂��Ă��܂����B

�@�Ƃ����̂���������A���ꂾ���]�v�ɓ����̂����v�ɂ��������Ƃ������̂��Ƃ̖ڎZ����ł������B

�@�[�H�Ƃ��Ȃ�A����̖�Ԃ̍N��������A������͎��Ə�k���Ƃ�����ł������B

�@����ɂ��傤�ǂ��̍��A���������w���������l�߂邱�ƂŁA����Ƃ̎v���Ŕ������߂邱�Ƃ��ł����ɏ�i�̌��������A�E�B�[���̃v���b�V����Ƃ��A�x�������̃s�X�g�[���E�V�b�N����Ȃǂ��玄�����̂Ƃ���֓͂����̂��������A�v���K�����������X�Ƃ����̂́A���̍��̂��Ƃ������̂��낤���B

�@���₢��A�K�����������X�Ƃ����̂ł���A���������܂œ����̂����������͂�������A��������X�ō��肵�������ŁA��ꋉ�̔������䂪���ɂ��邱�Ƃ��ł������̂Ƃ����A��͂肻���ł������Ƃ����邾�낤�B�x |

�@�����Ńx�������́w���̉�U�w�����̈Â��Ă��яL�������L�Ԃœ����Ă����������x�Ə�����Ă���̂́A�L���Ȑ����w�҃��n�l�X�E�~���[���[�̏��肽���̂��Ƃł��B

�@�~���[���[�͂��̍��A�ގ��g�łȂ���Δނ̏��肽���̂ǂ��炩�ɂ���āA�{���ɂ��̒ʂ�ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɏؖ��ł��Ȃ��悤�ȕ��́A����������ނ܂��Ƃ̌��ӂ̂��ƂɁA�܂��N�ɂ������Ȃ������悤�Ȑ����w�̋��ȏ�������Ă�낤�Ƃ�����S�ɔR���Ȃ���A���X�Ƃ��̏����������߂Ă����̂ł����B

�@���āA����������܂Ői��ł��܂��ƁA�\�����I���̂������߂Ă̂��Ƃł����A�������̍����ɂ��������߂��܂����i���������炳���悤�ɂȂ�܂����B

�@�����Ă��̂��Ƃ́A���ƂȂ��Ă͂ǂ�ȉȊw�҂ł����̋C�ɂȂ肳������A���Ƃ��}���s�[�M���Ƃ��A�X���������_���A���邢�͂܂����[�E�F���t�b�N�̂悤�ȋ��������ʖ`���҂����ł����A���ǂ͌����Ƃ���������Ȃ��������̂��A������ł������o����̂��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł��B

�@���������������ŁA�V�^�������̔��������炻�̐V�i����ɓ���邽�߁A�������Ƌ������߂����n�l�X�E�~���[���[�̒�q�����ɂ��A���X�̑唭����������ł����Ƃ����킯�ł��B

�@�e�I�h���E�V�������́A�ނ�̒��Ԃ̒��ł��ł��d���M�S�ŁA���Â߂������҂̂ЂƂ�ł����B

�@���C���삼���̃v���C�Z���n���o�̂��̌����҂́A�͂��߁A�{���A�P�����A�����ăr�����c�u���N�Ƃ����ӂ��ɁA�e�n�̂��ꂼ��̑�w�ŁA�[���ȌP���������˂������ł��̌������ɓ��������̂ł����B

�@�ނ͂܂��A�x��������w�ň�w�̊w�ʂ��Ƃ��Ă��܂��B

�@�ł�����A�ނ����n�l�X�E�~�����[�̉��œ����悤�ɂȂ��Ă���́A�قƂ�ǃA�b�Ƃ����܂ɁA�ނ̖��m�Ȃ���̂ւ̒��킪�J�n����܂����B

�@�ނ��܂�������Đ��������̂́A����܂łǂ����Ă����Ȃ�̂��A�S���킩��Ȃ��������y�Ƃ��A���s�Ƃ��Ƃ����Ă������ۂ́A�����̔�������A�ዉ�̃J�r�ނɂ���Ĉ����N�����Ƃ��������𖾂炩�ɂ������Ƃł����B

�@�����Ă��̏����ɂ́A�₪�Ă�������̐��~���l�߂��A���ɂ̓p�X�c�[���̔������a�����Ƃ����傫�ȕܓ��ƂȂ�̂ł��B

�@�ނ͂���Ɠ����ɁA�����ЂƂ�łɐ�����Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

�@�ނ͂܂��A������������̂ɂ͂����̍y�f���K�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̍y�f�Ƀy�v�V���Ƃ����������܂����B

�@�����͂��ׂāA���ƂȂ��Ă͑����]�n���Ȃ��قǃn�b�L�����������Ƃ��ĔF�߂��Ă�����̂���ł����A���̔����҂ł������e�I�h�����V�������͂������̂��ƁA���̗F�l�����ɂƂ��Ă��A���̓����������������Ƃ������Ĕ��\����̂́A�q��������̂Ɠ����قǂ́A�`���������̂ł����B

�@�����A����͂܂������̂��ƂŁA�{���ɐ��Ԃ��A�b�Ƃ��킹���̂́A�����Ă��̂��l�D���̃e�I�h���E�V���������A���Ȃ݂��铯�y�̓�����͂邩�����āA���X�Ƃ��̖����������������̂́A���Ƃ����Ă��זE�Ɋւ���ނ̎d���ł������Ƃ����ׂ��ł��傤�B

�@�ނ���������ƁA�܂茰�������W�b�Ƃ̂����ĕW�{���}�W�}�W�ƌ��߂�Ƃ����s�ׂ́A�ވȑO�ɂ��������̌����҂����������Ƃ�葱���Ă������ƂŁA���̓_�����ł͕ς����Ƃ���͂���܂���B

�@�������A�ނ������Y��ʂ��Ăǂ��܂ł��Nj��̎�����߂Ȃ����������ẮA�g�D�̔����\���ł����B

�@�����āA��������ގ���̐����ɂ���ē��������ꂽ���̂������A�₪�Ă͐����w�E�̍Č������Ȃ������炽�Ȋ�b�Â���ƂȂ����̂ł��B

�@�ł��A�זE�Ƃ������z���ꎩ�̂́A�V������������l�����̓��̒��ōl�������ꂽ���̂ł͂���܂���B

�@���łɏ\�����I�̍��A�C�M���X�̃��o�[�g�E�t�b�N�i��Z�O�܁`�ꎵ�Z�O�N�j�́A�R���N�̗��ЂׂāA���̂��̂͏����ȁw�זE�x����ł��Ă����Ƃ����Ă��܂����B

�@���̎��ނ́A���̒��Ńn�`�̑����v�������ׂĂ����̂ł����B

�@�܂�������������������Ƃ������Ƃ́A���̌�����l���̉Ȋw�҂̒��ӂ����Ȃ����܂����B

�@�����������̂����̒N��l�Ƃ��āA���ꂪ���Ƃ����鐶�����̂��ׂĂɍs���n���Ă���A����\���̒P�ʂ̂悤�ȕ����Ƃ������Ƃ����������҂͂��܂���ł����B

�@�\�\�����ł��A�N��l�Ƃ��Ă��܂���ł����B���Ȃ��Ƃ��e�I�h���E�V�������������܂ł́B

�@�����A���ׂĂ̓����g�D�A���ׂĂ̑���A���A�畆���A�ЂƂ����זE�̏W�܂肩��o���オ���Ă���ȂǂƁA����Ȃ��Ƃ��A�{���ɂ��肤�邱�Ƃ��낤���H

�@�ƁA�ނ͎����Ŏ����ɖ�킸�ɂ͂����܂���ł����B

�@�u����A�Ђ���Ƃ���ƁA�זE�͂��傤�Ǐ����Ȍ����̃u���b�N�̂悤�ȋ�ɑ����W�܂��āA�������̑̂̊e�������`�����Ă���̂�������H�v

�@�ނ́A���܈�x���������̂ł��Ă݂܂��B�����Ĕނ̌������ďo�Ă������t�́A

�@�u�ƂĂ��{���Ƃ͎v����I�v�ł����B |

���������̂����ăt�b�N���X�P�b�`�����R���N�̍זE

|

�@�Ƃ͂����ނ̖ڂ́A�m���ɂ�����Ƃ炦���̂ł�����A�ނ͂����M���܂����B

�@�Ƃ���ŋ^��͂܂�������Ă͂��܂���B

�@�u���̍זE�́A�݂Ȍ݂��Ƀ\�b�N���������Ƃ������ƂɂȂ�A�킸���ɈقȂ��Ă���_�Ƃ����A�����̔z��̎d�������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�����A�͂����Ď��ۂɂ��A�����Ȃ��Ă��邾�낤���H�v

�@�ނ́A���x�����x������܂łɂ���ꂽ�����ג����Ă݂܂����B

�@�������ނ͎������Ԉ���Ă����ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����R���A��������������Ƃ͂ł��܂���ł����B

�@���Ƃ����Ă��A�ނ͓O���O���h�C�c���ɂ�����������ꂽ�����҂ł����B

�@�Ƃ������Ƃ́A������ɂ��Ă��̈����m���߂Ȃ�������A������_�߂������̂͌��ɂ��܂��A�Ƃ����M�O����������邱�Ƃł��B

�@�ނ́A�������������W�{������݂Ԃ��ɒ��グ�܂����B

�@���������̒��ɂ́A�ނ��������Ă���ʖ@������͂��ꂽ���͈̂������܂���ł����B

�@���ׂĂ̓����̑̂́A�����Ȍ����̃u���b�N�Ɏ����זE�̏W�܂�Ō`�����Ă���A�זE�͂��ׂĎ������̂ǂ����ł����B

�@�����Ŕނ̓��ɂ́A����̍l�����Ђ�߂��܂����B

�@�u�����������Ƃ́A�����P�ɓ����̑g�D�����ɂ��Ă����邾���łȂ��A�������̑g�D�̂��ׂĂɂ��Ă���������̂ł͂Ȃ����H

�@��A���Ԃ�A�J�r��A�L�m�R���̑������镨�ł���A�ǂ�Ȃ��̂ł������̂��̂̍זE���A�����g�D���`�������Ă���זE�ƑS���������Ȃ̂łȂ����낤���H�v

�@�A���Ɋւ���ƂȂ�A�ǂ����Ă��A�A���w�҂̏������K�v�ł��B

�@�����킢�ނƗF�����t�����������Ă����l�X�̒��Ɉ�l�̐A���w�҂����܂����B

�@���ꂪ�A�}�`�A�X�E�V�����C�f���������̂ł��B

�@�ƂȂ��Ă݂�A�ǂ������Ă��ނ̓V�����C�f����[�H�ɔ��҂��Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B

�@�������Ď������́A�����Ń}�`�A�X�E�V�����C�f���̓o����}���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�ނ́A���̍����炷�łɁg���㐏��̊�l�h�Œʂ��Ă��܂����B

�@�C�����ŁA�����C�������Ă��܂����i�����j�ł������A���̂������ɐl�ڂ�����������ِF���鑶�݂ł����B

�@�ނ͌��X�ٌ�m�ɂȂ����ŕ����n�߂܂������A���т����X�D�G�ŁA������Ƃ����@���̊w�ʂ������Ă��܂����B

�@����ǂ��A�ނ����܂�̋��̃n���u���N�ł������n�ɂ��Ă݂܂��ƁA��邱�ƂȂ����Ƃ��ׂĂ����܂��䂩���A���܂���̂悤�ɕٌ�m�ҋƂ̂ނ������������g�ɂ�������v���ł����B

�@���̂������ɁA���]���_�̗]��s�X�g�����E�����݂�Ƃ����Ƃ���܂Œǂ����܂�Ă��܂����̂ł����A�^�悭�e�����ꂽ�������ŁA�ނ͂��炭���ꖽ���Ƃ�Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�������A����Ŕނٌ̕�m��]�́A�Ō�̂Ƃǂ߂������ꂽ�킯�ł��B

�@���Ĕނ����ɂ�����́A����܂łƂ̓K�����Ǝ��i�����ނ��j�����Ƃɂ������R�Ȋw�̕��ʂł����B

�@����ł��ނ̓A�b�Ƃ����܂ɁA���w�ƈ�w�̊w�ʂ����̂ɂ��Ă��܂����킴������Ă̂��܂����B

�@�Ȃ��ł����ɔނ������t���ĕ����Ȃ������̂͐A���w�̕���ŁA�܂��Ȃ��ނ͐A���w�Ɋւ���f���炵�����e�����������q�ɕM�����߂͂��߂܂��B

�����݂͂ȑ�}���ŏ���������ꂽ���̂ł��������肩�A�Ƃ���ǂ���s���m�ȉӏ������������̂ł����A���������̓��e�́A�܂��Ƃɂ����ꂽ���̂ł����B

�@�ނ��e�I�h���E�V����������[�H�ɏ����ꂽ�̂́A���傤�ǂ��̍��ł������A���̎��V�����C�f���͎O�\�O�̐N�ŁA���łɐA���זE�Ɋւ���d�v�ȏ������o�ł��Ă����̂ł��B��l�́A�b���������̂ł����B

�@�l�Ȃ����V�������́A���������������זE�̐}�������Ă݂��܂����B

�@����V�����C�f�����܂��A�����������A���זE�̐}�������Č������̂ł����A���ꂪ���ƃV�����������������̂ƃ\�b�N�������ł������Ƃ́A��̒N������Ȃ��Ƃ�{���ɂ���ł��傤���H

�@�V�����C�f�V�́A�����Ȃ��炸���������ʂ����ŁA�W�b�ƕ����������ɈႢ����܂���B

�@��l�͂���ׂ��Ă̓R�[�q�[���̂݁A�t���^�o�R������点�ẮA�܂�����ׂ�Ƃ����ӂ��ŁA�邪�ӂ���܂ň֎q�ɂ˂葱���܂����B

�@�����Ă���ƃ��X�g�������o��ƁA���x�̓V�������̕����ɏꏊ���ڂ��A��l�͂��̕����ŃV���������p�ӂ������������݂��ɂ̂��������A�o�����ɐS����[���������܂ŕЂ��[����A���⓮���̑g�D�n�߂܂����B |

�V�����C�f���̓V�������ɗ[�H�ɏ����ꂽ�B

����ȗ���l�́A�A���⓮���̑g�D�טb���������B

|

�@�זE������ʂɌ��\�����̂́A�V�������ł����B

�@�ނ́A�ꔪ�O���N�Ƀh�C�c�̂���Ȋw�G���Ɉ�̘_���\���A���x��Ă�����t�����X�Ȋw�w�m�@�ɂ��m�点�܂����B

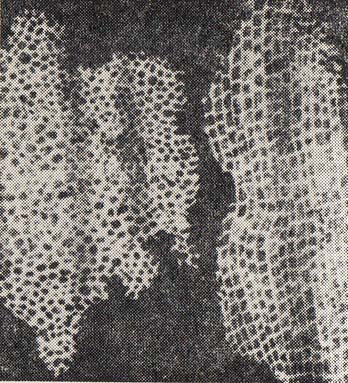

�@�܂��ꔪ�O��N�ɂ́A���������āw�A�����тɓ����̍\���Ɣ���ɔF�߂����v�Ɋւ��錰�����I�����x�������鏑�������s���܂����B

�@���̖{�͖{������S�\�܃y�[�W�ŁA����Ɏl�t�̕t�}�����Ă���A�����w�ł͍��Ȃ��̑�ȋƐт̈�ƂȂ��Ă�����̂ł��B

�@���̒��ŃV�������͂��������Ă��܂��B

�@�w������g�D�̊�{�ƂȂ��Ă��镔���́A���ׂčזE�ɂ���Č`�����Ă���B

�@���̂���悤�́A����߂đ��푽�l�ł͂��邯��ǂ��A�݂��ɑ������Ƃ��낪����B

�@�]���āA���Ƃ����̎�ނ͈���Ă��Ă��A���̂̊�{�ƂȂ��Ă��镔�����������邱�Ƃɂ��ẮA���̂��ׂĂɂ��Ă͂߂邱�Ƃ̂ł����̌���������ƌ������Ă悢���낤�B

�@�����Ă��̌����Ƃ͂��Ȃ킿�A�זE���`��������A�Ƃ������Ƃł���B�x |

�@���Ă����Ȃ��Ă��܂��ƁA����܂Ŗ������̂܂�c����Ă�����������̓䂪�A���X�ɉ����Ă���i�ǂ�ɂȂ邱�Ƃ́A�N�̖ڂɂ��n�b�L�����Ă��܂����B

�@���Ƃ��A�������̃t�H���E�x�[�A�ɂ����������Ȃ��������w�̐��藧�����A�זE���ɂ��ΐV�����זE�����̐����ǂ�ǂ₵�Ă�������A�����̔z���ꂼ�����Ȃ������Ő������Ă����ߒ��ł���Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B

�@�܂��A�������������ꂼ��`������Ă��邾���ŁA�ǂ�����זE�ł��邱�Ƃɂ͂���肠��܂���B

�@�����Ă��̓�̍זE���ꏏ�ɂȂ�ƁA��������V�����זE�������Ă����āA���ɂ͐A���Ȃ�A�����Ȃ����ɂ܂Ő������Ă����̂ł��B

�@�זE���͂悭�w���Չ��̑�q�b�g�x�Ƃ܂łق߂��������A�܂������w�\�㐢�I�̍ł��̑�Ȕ����̈�x�ɂ������Ă����܂��B

�@�������\�㐢�I�̉Ȋw�҂��A�S�����S���A���̐��ɌX���Ă����킯�ł͂������Ă���܂���B

�@����ǂ��납�A�V�������ƃV�����C�f�������N�����_���́A��\���N�������Ă����̂ł����B

�@�����Ă��镨�́A�ނ�̎咣�𗠕t����ɂ͘_��������Ȃ�����Ƃ����A���ɃV�����C�f�����A���w�Ɋւ���ނ̒����̒��Ő��X�̌����������Ă��鎖�����w�E���܂����B

�@�m���ɁA�V�����C�f���̎d���Ԃ�ɂ́A�]��ɂ����������������_�����������Ƃ͎����ł��B

�@�������A���ƃV�������Ɋւ��邩����A�N��������̎�̕��傪������]�n�͂���܂���ł����B

�@���Ă��̂悤�ɁA�זE���������܂ŔF�߂܂��Ƃ��đ������Ă��A���ɂ������āA��l�͂ǂ̂悤�ȑԓx�ŗ������������Ƃ����܂��ƁA���̊Ԃɂ͂��킾�����Ⴂ������܂����B

�@�V�����C�f���́A�V�������Ƃ͎��ς��āA���X�����̔O�Ȃǖѓ����������Ă��܂���ł�������A�����Ȃ��z���̂܂������Ȃ��ɒ��э���ł����܂����B

�@�ނ͔��Ύ҂̈�l��l�����Ă�����Ƙ_��ɂӂ���A�͂Ă͌������l�U���܂ł������Ď����Ȃ��Ƃ���܂ł������Ă��܂��܂����B

�@�����Ă��ɂ͕��S�̗]��A���X���������Ƃ�������ɁA�A���w���̕��ɂ܂ł������舤�z�������Ă��܂��A����Ɍ�����������A�ނ̓T�b�T�ƍ��x�͐l�ފw�֓]�����Ă��܂��Ƃ������悤�ȕς����ł����B

�@�ނ����Ƃ��A����܂ŏ��������Ă����_���ɂ́A�ǂ�ȕ\�肪���Ă������Ƃ��v���ł����B

�@����͉��ƁA�w�����̗v���Ƃ��Ẳ��A�o���A�n�x�Ƃ����̂ł����B

�@����A�e�I�h���E�V�������w�̕�������́A�قƂ�lj���̕ω��������炵�܂���ł����B

�@�ނ͒N�����Ƃ������ƁA����Ȃ��Ƃɂ͂܂�����肩�܂킸�ɁA�Ђ�����Ǝ������g�̎d���𑱂��Ă��܂����B

�@�זE�A�����čזE�\�\�ނ̓��̒��́A���̂��Ƃł����ς��ł����B

�@�����Ƃ����ƁA�����̂��Ƃɂ��āA�m��˂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł����B

�@�Ƃ����̂��A�ނɂ͂܂����炩�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃ��炪�]��ɂ��A���߂�������ł��B

�@����ǂ��l�Ԃł���ȏ�A�N�������邱�ƂƂ����A�ǂ�قNJ撣���Ă݂Ă����̐l�̐��U��q���ĂȂ�����͈͂܂ł̂킸���Ȃ��̂ŁA�ǂ����Ă�����ȏ�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B

�@�����āA��������o�������i���Ɓj�ƂȂ�זE�Ƃ��������ȒP�ʂ́A���̍\�����]��ɂ����G�ł��肷���܂����B |

�V���������������זE�̂��낢��

|

�@���̌ソ������̐����w�҂��A���̃V�������ƃV�����C�f�����Ȃ��Ƃ����d�����A���悢��m���Ȃ��̂Ɏd���ďグ�Ă����܂����B

�@�ނ�̌��ɂ��A���̒n��ɐ��������Ă��邷�ׂĂ̐������̈ꐶ�́A�זE�̈ꐶ�ł���A�����łȂ����̂́A����Ƃ��Ă͑��݂��Ă��Ȃ��̂ł��B

�@�ł������ȑ��ނ���A����ȃC�`�C���h�L�ɂ�����܂ł́A����Ƃ�����A���̂ǂ����Ƃ��Ă݂Ă��A���̑g�D�̂��ׂĂ͍זE�ɂ���Č`�����Ă��܂��B

�@�����w�҂����́A�����̌`�����낢�둪�肵�Ă݂܂����B

�@����ɂ��܂��ƁA�זE�̑傫���̕��ϗ��͒������A���E���������C���`�i0.002mm�j�ŁA�ꗧ���C���`�ɉ��Ɠ�\���̍זE�����肤��Ƃ����̂ł��I

�@�u�����A�����̏����ȒP�ʂ����ƂƂȂ��āA�����鐶���������ׂČ`�����Ă��邱�Ƃ͂킩�����Ƃ��Ă��A�ł͈�̂����̍זE�͂ǂ̂悤�ɂ��āA����ꂽ���̂Ȃ̂��낤���H�v

�@���̋^��ɂ������ẮA�V���������V�����C�f���������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |