|

****************************************

HOME 概要

1“命”の不思議

2科学の夜明け 3生物の進化と細胞の謎 4開けゆく神秘の世界

4 開けゆく神秘の世界

1 命のもと top

一八六一年、学界は細胞説の賛成反対をめぐって上を下への大騒ぎでしたが、その中にあってドイツの動物学者マックス・シュルツェ(一八二五〜一八七四年)は、一人静かに顕微鏡の前に座り込み、細胞の形をじっくりと調べ始めました。 間もなく彼は細胞について、独特の意見をもつようになりました。

それによれば細胞は、『核をもった原形質のかたまり』でなければならぬはずでした。

「では一体、原形質のかたまりとはどんなものなのか?」

「核とは何か?」

それからほぼ二年ほどたって、彼はそれらの問いにたいする答えとして、実にぴったりとあてはまるような考えをまとめあげ、初めの意見に引続いて、それを今度は次のように言い表わしました。

「原形質とは、それなくしては生き物は生きてはいられない、そもそもの土台とでもいうべきものである。」

シュルツェ以前にも、動物や植物の体の中に活液あるいは、ゼリー状のものがあることに気がついていた科学者は、ずいぶんたくさんいました。

おそらくプラハのヨハネス・フルキーニエ(一七八七〜一八六九年)が、その中でも最初の人だったのではなかったかと思います。

彼はそういったものを植物でみつけたのでしたが、その物が何であったかについてはわかっていませんでした。

ただ彼は、信心ぶかいキリスト者だったので、これを何とよんだらいいかについて考えたすえ、彼は教会の祈梼文の中に出てくるアダムの別名であるところのプロトプラスッスにあやかって、原形質とすることにきめたのでした。

ところで、ドイツの植物学者フーゴー・フォン・モール(一八〇五〜一八七二年)も顕微鏡のレンズを通して粒が一杯つまったヌルヌルした物が、植物細胞の中をグルグル回っている物として、これと同じ物をチャンと見ていました。

それからまた、原生動物とよばれている単細胞の海洋生物を研究していたフェリックス・デュジャルダン(一八〇一〜一八六〇年)もこれに気づいていました。

彼によれば、その物は『ネバネバしていて半ば透き通っており、どこもここも同じようでしなやかで、縮みやすいある物』であり、こういったものを彼は肉質とよびました。

これらの人たちはいずれも、動物もしくは植物で、ゼリー状のものをその目で見たことは見たのでしたが、誰一人としてこれを重要視した者はいませんでした。

おそらく彼らの注意はほかのことにむけられていたのでしょう。

さて、学界ではシュライデンとシュワンがいいたした細胞について、さかんに議論が沸騰している一方、マックス・シュルツェは自問自答していました。

初めのうち、彼はほとんど問題にもされませんでした。

しかし生物学者たちは、しだいに彼がいっていることの重要性を理解し始めるようにたってきました。

そして時代が二十世紀に入ってからは、彼らは原形質と核にねらいをさだめて細胞を調べていけば、生きているとはどういうことかについての理解をふかめるうえで、何らかの鍵があたえられるに違いないと信じるようになりました。

マックス・シュルツェの人柄や仕事については、もっとくわしく伝えられてもよいはずだと思うのですが、そういったものがこれまでほとんど書かれたためしかなかったのは、残念なことです。

いまとりあえず、私たちにわかっていることの二、三をあげてみますと、まず第一に彼は四十九歳で没していますから、余り長命であったとはいえません。

そして彼は、初めフリジアのハレ大学の講師を勤めていましたが、その後ボン大学の教授に転じました。

また彼は音楽の大愛好者で、彼の顕微鏡のすぐそばには、いつもバイオリンが置いてあったといわれています。

いま一つ、彼の肖像画を見てみますと、そこには黒っぽい上下一揃いに蝶ネクタイといういでたちの彼の姿がかかれているのですが、そのあごひげがのびた顔には見るからに聡明で、ものに感じやすい彼の気質がただよっているような気がします。

彼はおそらくは、自分の私生活の細かな点にまでふれられることは、余り好まなかったに違いありません。

彼自身としては仕事のほうを、もっともっと大事に考えていたことは確かですし、それについてはいくらでも資料をあげることができます。

ボン大学における彼の研究室では、彼の猛勉強ぶりはひときわ目立っていました。

特に顕微鏡の前に腰をおろしたときがそうでした。

|

アメーバの拡大写真

|

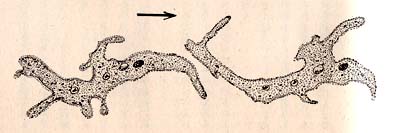

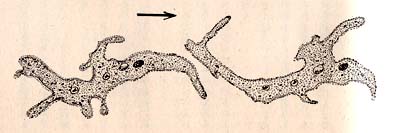

アメーバの『偽足』運動――矢印の方向に動く

|

|

ドイツの動物学者マックス・シュルツェはアメーバという単細胞の小動物の研究で有名になった |

そして、間もなく彼は、海水の中を動きまわる微小なゼリー状の粒々の形に似た、アメーバという単細胞の小動物の研究で有名になりました。

彼はまた、脊椎動物では神経系統はどのように枝分れしているかについても研究し、動物電気に関する知識を、いっそう豊かにするのに役立ちました。

しかし、学界にたいする彼のもっとも偉大な貢献は、彼のアメーバに関する研究から生まれたものでした。

というのは、このゼリー状の物でできている小球は、実は生きている物なのだということが、彼にわかったからです。

アメーバは、『偽足』を体からつきだしたりひっこめたりしながら、あちらこちらと動き回ることができました。

彼がそれにチョッとさわるか、あるいは弱い電流をつうじるかしてやると、アメーバの形はすぐ変りました。

またアメーバは、栄養もこなせば老廃物も排泄すること、それから酸素を取入れ、炭酸ガスを放出することもわかりました。

そして、彼らはそれ自身が二つの部分に分れることで増えていくところから、動物だということがわかったのでした。

マックス・シュルツェは、アメーバを顕微鏡のレンズの下において、その体の中身をしらべました。

それは、核をもっているゼリー状のかたまりでした。

そしてそのゼリーは、ある時は濁って見え、ある時は澄んで見えました。

それは動いていました。

そしてその動き方は、ある時はクルクル回っているように見えましたし、またある時はわずかに何かがただよっているように見えました。

こうして運動を彼以前にも、ハッキリとその目で確かめた人がいたのでした。

その最初の人といってもよいのがロバート・ブラウン(イギリスの植物学者、一七七三〜一八五八年)でしたので、のちにこれはブラウン運動とよばれるようになりました。

しかし彼らはその正体が、一体なんであったかについては、何もわかってはいませんでした。

マックス・シュルツェはそのほかの動植物についても、このゼリー状のものを調べ始めました。

動物の場合には、それはずっとゆるやかであるように見えましたし、それにくらべて植物の場合には、それはものすごい速さでクルクル回っているように見えました。

普通植物といえば、ジッとしているもの、動物といえば動き回るものと考えられがちであるのに、奇妙なこともあるものだと彼は思ったに違いありません。

彼には、どうしてそうなっているのかはわかりませんでしたが、ともかく原形質の中でこのような運動があること、そのことが生きているということの現れなのだということには気づいていたのでした。

というのも細胞が死んでしまうと、この運動も止まってしまうからです。

一八六一年、彼はこれらの意見を整理して、短いどちらかというとつつましやかな論文にまとめあげ、これをドイツの『解剖学・生理学雑誌』に投稿しました。

その論文の初めのところで彼は、細胞は本来は核をもっだ原形質のかたまりというべきものであると書いています。

そしてさらに続けて、次のようなことが述べられています。

『細胞には、これをとりまく壁というものはありえない。

もしもそういうものがあるとしたら、どうしてこれが二つに分れられようか?

そして、もしもこれが二つに分れられないとすれば、どうして増えていくことができるだろうか?

それではまるで牢獄につながれた動物みたいなものになってしまう。

第一、原形質のかたまりを細胞とよぶのがそもそもの間違いの元なのである。

何故なら、壁のない細胞(小部屋)などというものは、到底想像することもできないからだ。

ミツバチの巣の小部屋には蝋(ろう)で塗りかためられた壁があるし、僧院の小部屋、もしくは牢獄の小部屋は、いずれも厚い四つの壁で取り囲まれているではないか。』 |

もっとも、この細胞という言葉は生物学者によって余りにも長く使われてきていましたので、彼はどうしてもその名前を変えねばならないとまではいいませんでした。

だが、すべての生き物の体を形造っている細胞は、実はそれぞれその中に核をもっているゼリー状の原形質の極微のかたまりであるにすぎないのだ、ということを何度も強調したのでした。

そして、それには壁はないことは、いうまでもないことでした。 |

タマネギの表皮の細胞

|

『なお、それにくわえて……』

と、彼はいっています。

『核の周りを取り囲んでいる原形質の性状が、各種の異なった組織ごとにそれぞれ異なっているのは、細胞に何のかかわりもない物質がそこにあるかないかによるのではなくて、ただそれは原形質それ自体が、いろいろにその形を変えることで違ってくるにすぎない。

この原形質という名称は、正式には植物学者の間でだけしか使われていないが、この名称こそがすべての命ある物の基本となっている物質にあたえられてよい術語なのだ。

その原形質はすべての植物にはもちろんのこと、下等であるうと高等であろうと、あらゆる動物にも見い出される。

そしてその組成は、動物でも植物でも種類が異なるごとにそれぞれ違っている。

ある場合には原形質の中にいくつかの核があることもあるし、それらがのちになってはなればなれになって、別々の細胞を形造ることもある。』 |

以上がマックス・シュルツェの論文の、主な部分をかいつまんでみたものです。

そののち、顕微鏡はどんどん改良されて、いまでは四、五百倍に拡大できるものは稀(まれ)ではなくなりました。

おかげで生物学者たちは、命のもとである原形質について、もっともっとたくさんのことを知るようになりました。

原形質は膠質(こうしつ= Colloid)とよばれている物質です。

それは、にかわ、もしくは卵の白身によく似ています。

その八十パーセント以上が水で、その水の中に微小な粒々がうかんでいます。

それは、くっついたりはなれたり、ちりぢりになったりまた集まったりして、それが生きているということは、つまりたえず変化しているということなのです。

時々、原形質は強い顕微鏡で見ても、全く透き通っていますが、またある物では灰色がかって見え、そこには微小な粒々が浮かんでいるのが見えてくるようになります。

そうした変化のくわしいところは、どんな強いレンズでも見ることはできません。

しかし、その微小な粒々がただよい、そして結び付き、その結び付きがまた別れ別れになって、その膠質の全体が変化することになるのです。

そこには運動があり、成長があり、そのほかの生きる働きがありました。

ですから、生きているということは、それらの移り変りが原形質の中で演じられていることの全体なのです。

科学者たちは、こうした生きた細胞の中の変化や運動をずっと見つめているうちに、一体この原形質はどんな物から出来上がっているのかを知ろうと勉めるようになりました。

それはこの地球上で見い出される物質からできているのだろうか?

それとも、地球上にある物質とは関係のないもので、その中に何か特別な力があって、それが働くのだろうか?

原形質の中には、もはや地球上には存在しない何物かがあるのだろうか?

ここで化学者が生物学者のすけだちとして参加してくることになるのです。

そしてこの重要な科学の新しい分野は、生化学とよばれました。

彼らの研究は、まだ始ったばかりですが、すでに次のような事実は明らかにされました。

原形質はどんな種類のものでも、次の九つの元素を含んでいること。

すなわち、酸素、炭素、水素、窒素、カリウム、リン、硫黄、マグネシウム、そして鉄です。

これらはすべて地球の表面のいたるところにあります。

原形質の中には、これ以外の元素を含んでいるものもあります。

カルシウム、ナトリウム、塩素、そして銅がみつかっています。

しかしこれらもまた、地球の成分としてはごく当然の物ばかりです。

それゆえ今日まで生化学者は、地球上の水、空気、岩石のどれにも含まれていない物で、原形質の中にある物などという物は、一つも見い出したことはありません。

だが、これらの物質がどのようにつながり合っているのか、どうしてあのような反応の仕方をしているのか、また、科学者の手によってそれらの物質を互いに結び付け、命ある物を造り出すことができるのだろうか?

――こうした難問にたいしては、いまのところ、まだ解決の糸口さえみつかっていません。

しかし、私たちがこのような問いを発するのも当然なのであって、生きているということの不思議さは、今も昔も少しも変ってはいないのです。

生きているとは、いかなることか?

マックス・シュルツェがすべての生き物の中にある物として定義したあのゼリー状の基本要素、原形質とは、一体何物なのか?

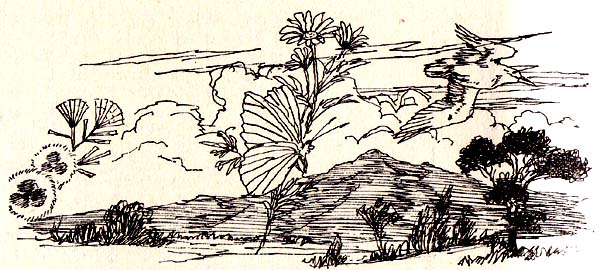

大地へむけてグングンと根をつっぱらせるカシの木、風にゆらぐヒナギク、野原をかけめぐる子供たち、これらの命のもとは何なのか?

これらはすべて、まだ顕微鏡が発明されなかった時代にそうであったように、今もなお神秘の帷(とばり)に包まれています。 |

生き物は元素からできているが、

どうしたらそれを造れるのか。

|

十九世紀のイギリスの科学者、トマス・ハックスレー(一八二五〜一八九五年)は、かって顕微鏡をみたままの原形質について、一風変った意見を残しました。

彼はたまたま、イギリスの軍艦ラットルスネーク号に外科医として乗りくんでいたとき、熱帯地方の海洋生物の研究に従事したことがありました。

彼はその時観察したものをまとめ、『リンネ学会』に速報につぐ速報を送り届けました。

また彼は、『種の起原』が出版されたとき、早くもその中に進化についてのすぐれた仮説があることを見抜いていました。 彼は、顕微鏡のレンズを通して、ある植物の細胞を調べて、次のように書いています。

『微小な植物細胞の枠の中に閉じ込められている、驚くべきエネルギーが演じてくれる素晴らしい見せ物は、その動きを何時間も何時間も休みなく、飽(あ)くことなく眺め続けた者にとっては、そうそう易々と忘れられるものではない。

これを見ていると、いま述べたような植物の原形質と、一見ほぼ同じ程度に簡単な構造に見えるいろいろな個体でも、その仕組がどんなに複雑なものであるかということが、よくわかるようになる。

そして、そのような働きを、たやすく高等動物に見られるような働きになぞらえたりすると、せっかくのあの目を見はらせるような特徴が、ほとんど見失なわれてしまう。

いま述べたような特徴は、大なり小なり、すべての植物の若い細胞で認められる。

従って熱帯地方の真夏のあの驚くべき静けさも、実は私たちの聴覚が鈍感であるがためにすぎないので、もしも私たちの耳が、すべての木々を形造っている数かぎりない無数の生きた細胞の中の生のささやきをとらえることができるとしたら、それはまるで大都市の叫喚(きょうかん)のように、耳をろうするばかりに響いてくることだろう。』 |

2 子が親に似るわけ top

一八六〇年のある夏の日の早朝のことです。

グレゴール・メンデル(一八二二〜一八八四年)は、僧服の長い裾をなびかせながら、いつものようにオーストリアのアルトブリュンにあった、ある僧院の白壁をくりぬいたドアを押しあけました。

そして砂利道伝いにエンドウが植えられている小さな野菜畑の方へ歩き始めました。

いましも日が上ったばかりのときで、その光輝く黄金の輪が空におどり出た一瞬、東の方オーストリアの山並は、一面にさっと深紅の色にそめられました。

シーンとしずまりかえった僧院の周りを、黒々と取り囲んでいた木々や灌木の茂みはようやく見分けられるようになりましたが、あたりの深い静けさはやはりそのままで、さえずる鳥のこえでさえ眠たげでした。

グレゴール・メンデルの足どりは段々速めになっていきました。

というのは、エンドウはいまが花のさかりで、それにハチがやってきて花粉をばらまき始める前に、彼は現場に到着せねばならないと、気が気ではなかったからです。

彼は野菜畑へ足をふみいれるなり、さっそく仕事にとりかかりました。

それにしても彼は見るからに太っていたばかりでなく、僧服を身にまとっていましたので、思うようには動けませんでした。 |

グレゴール・メンデル

|

それでいて手先だけはとても器用でした。

彼は毎年夏になるときまってこの通りのことを続けながら、これでもう十一年近くになります。

野菜畑では、エンドウの赤い花と白い花が、今を盛りと咲きみだれていました。

蔓(つる)は手際よくさばかれて、みな、キチンと糸に巻き付いており、そのある物は棒きれか支柱で支えられていました。

メンデルはまず、小さな刷毛(はけ)で赤い花から花粉をこすりとり、これを白い花の雌ズイのところへ丹念にふりかけます。

それから今度はその花に、いちいち袋をかぶせてしっかりとむすびます。そしてこれがおわると次の花へうつって、また同じことを繰返すのです。

野菜畑はほぼ縱六メートル、横三十六メートルぐらいの広さでしたから、彼のこういった毎朝のおつとめは、いつまで続くのかと思われるほど、単調な、そして辛気臭い仕事でした。 |

メンデルはエンドウを使って、メンデルの法則を発見した。

|

そしてこの奇妙な骨折り仕事も、やれやれこれで一段落とホッと一息つくころには、太陽はすでに高々と上りきった真昼になっていたのでした。

グレゴールリメンデルは、物を育てることにはなれていました。

というのも、元々彼は貧しい百姓の息子としてオーストリアの片田舎で生まれ、そこで育ったという田舎育ちだったからでした。

けれども彼は幼い頃から、勘がすごくよく働く子だと、噂されていました。

そして村の学校では校長先生から、いつも算数の出来がいいと褒(ほ)められていました。

そこで両親は蓄えなどは何もなかったのでしたが、そこをどうにか工面して、彼を三十キロもはなれた上級の学校へ、かよわせてやることにしました。

しかし両親にとっては三度の食事代も充分払いきれないことが頭痛のたねで、やむなく何かの便があるたびに、それに『バタつきパン』を託して、彼のもとへ持っていってもらったりしていました。

彼は学校を卒業すると、アルトブリュンにあったある僧院に入れられました。

そしてそこでは、修道院のしきたりに従って、新しい名前に変ることになり、それからは両親からつけてもらったヨハンでなくて、グレゴールとよばれるようになったのです。

修道院の上役たちも、彼の勘の良さを認める点では皆、同じでした。

そこで彼はウィーンの大学へ三年ほど勉強にやらされました。

そののち彼は再び僧院に戻り教師になりましたが、その頃から夢中になりだしたのが、インゲンやエンドウの実験でした。

メンデルの僧房生活は、『敬虔でつつしみ深く、一点のけがれもない』その日その日であったといわれています。

また教師としても申し分なかったのでしたが、彼自身はそれどころではなく、ただもう、インゲンやエンドウの実験のことだけで、頭が一杯だったのでした。

彼のこの仕事は、すでに十一年近くも続けられ、一八六〇年の夏にはそれもほぼ完成しかかっていたのでした。

彼は僧服の袖をまくりあげ、エンドウの花の一つ一つに小さな袋をかぶせてはむすび、かぶせてはむすびしている間にも、たえず頭にひらめいてくる一つの素晴らしい想念に気をとられ、ともするとその手も休みがちになるのでした。

「私はこれで、とてつもない神秘の謎をといたことになるのではないか。

この大自然にこういう法則があろうなどとは、誰が一体これまで思いついたものがあるだろう。

誰もいやしない。これを発見したのはこの私なのだ。

ともかくこのことは、一日も早く世間に発表するようにせねばならぬ。」

彼は思わず、一人笑いしたことに気がつくと同時にわれにかえり、僧院にはまだお勤めが残っていることを思いだしたのでしょうか、そそくさとそこらを片付けて、僧院の大門の方へと帰り道をいそぎました。

彼が長い間かかずらっていた問題というのは、すこぶる厄介なしろもので、余程しっかりした観察眼と数字に明るい者でないかぎり、誰がこんな酔狂なことをやってみようなどと思いたつでしょう。

誰もこんなことは試みようともしなかったでしょう。

しかしグレゴール・メンデルは二つながら、その資質をともに恵まれていたのでした。

彼が真正面からぶっかっていったのは、遺伝の研究でした。彼はまずインゲンやエンドウで証明できた以上、これと同じことは、ほかの動植物の場合にも、かならずいえるようになるだろうと信じました。

彼もまた、その当時の誰もがそうであったように、生き物の世界では、同類が同類を生ずること、そして子は親に似るということを知っていました。

それからまた、一つの世代から次の世代へ受継がれるものは、分裂によって増殖する単細胞動物や、発芽で増えていく植物などをべっとすれば、動物では卵と精子、植物ではそれらに相当するものだけであるということも知っていました。

しかし、この命の糸は、どのようにして一つの世代から次の世代へとはこぼれていくのか。

人間は両親の双方から同等に性質が受継がれるのか、それは祖父母から受継がれるのか、それとも遠い祖先からか――といったようなことについては、何一つわかってはいませんでした。

だが、あの野菜畑でもっともっと実験の数を重ねていけば、そういうこともやがてはハッキリしてくるかもしれないと彼は考えていたのでした。

こうした考えが、彼の頭の中に初めて思いうかんでからすでに長い年月がたちました。

彼は元々園芸が大好きだったので、僧院に入りたての頃から、変った色の花を咲かせてみたいと思っていました。

そして間もなく彼は、二つの株を交配させてつくった雑種からは、間違いなくきまった色の花が咲きでてくること、そして、そのできぐあいは驚くほど規則ただしいことに気がっくようになりました。それはまるで、図式にあらわされたようなものでした。

それゆえ、彼にしてみれば、こんなことが、いままで、誰からも気づかれなかったことのほうが、むしろおかしいのだとさえ思えたのでした。しかしそうかといって、これをもってただちに一般にもあてはまる自然の法則だといいきってしまうわけにもいきません。

彼はそののちなお、エンドウの実験を重ねて、その数は二千株以上にも達しましたが、そのあげく初めて自分が見つけ出した自然の法則性を法則化することができたのです。

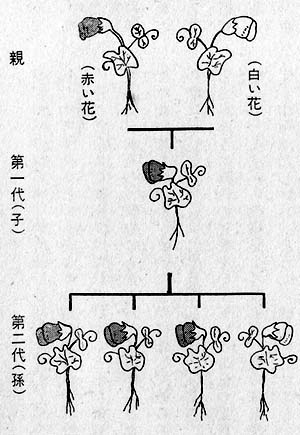

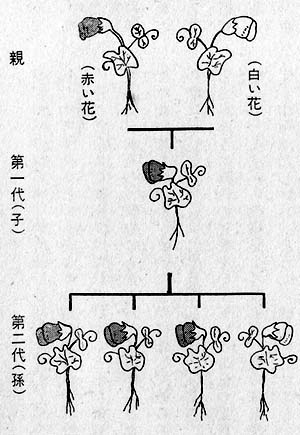

彼がやった実験の結果では、赤い花と白い花とをかけあわせると、そこから生じた第一代の雑種はすべて一様に赤い色の花を咲かせます。

けれどもそれらを互いにかけ合せて第二代の雑種をつくると、今度は赤い花と白い花とが三対一の割合で現れてくるようになるのです。

たとえば、第二代の雑種が四株であったとすると、そのうち三株は赤で、一株が白ということになるのです。

彼はこうした場合の赤い色を優性の形賢、白い色のほうを劣性の形質とよぶことにしました。

そのほか彼がえらんだ形質には、種子の形の丸い物と皺(しわ)がある物、種皮の色が褐色の物と白い物、茎の高さが長い物と短い物など、いろいろの物がありました。

そしてもうその頃には、親から子に性質が受継がれるということは、ただ何ということなしにそれらがごちゃまぜにされるというのではなくて、植物でも動物でも、両親の双方から受継がれる性質は、一つ一つモザイクのようになって生殖細胞の中に並んでいるのだということが、彼にはわかっていたのでした。

ですから彼としては、新しい変わり種をつくろうとした場合、どういうものがどれだけの割合でできてくるかをあらかじめ予知することができそうな気さえしたのでした。

もしもそういうことが可能になれば、品種改良家にとっては、これほどありかたいことはないはずです。 |

メンデルの法則(ふつう分離の法則とよぱれている)

|

一八六四年になって彼は、これまでに遺伝について知ることのできた事実をまとめて、短い論文を書きあげました。

それは実に刷り物そのままの見事な筆跡でした。

そしてこの論文は一八六五年の二月にひらかれたブリュン自然科学研究会の席上で、彼自身によって発表されたのです。

その晩は、あいにく体が凍りつくような寒さでしたが、何人かの会員はそれをおして出席し、その中には植物学者や、化学者や、地質学者や、それに天文学者もいました。

彼らはメンデルが論文を読みあげている間、黙っておとなしくきくだけはきいてやるという態度でした。

もっともその内容がどれだけ理解できたのか、いまとなっては知るよしもないのです。

ところが彼にあたえられた時間が少なすぎたのでしょうか、彼は最後まで述べおえることができず、その続きはもっとも大切な部分であるところのこまかな数値の計算をそえて、いずれ三月の例会に続報として発表させてもらうということになりました。

やがてその三月の例会になりましたが、その時の出席者の数はさらに減ってしまいました。

それでも何か討論なり質問なり、そういったものがありさえすればまだしもだったのですが、それも一切なしのつぶてでした。

「第一、植物学と数学がどうやったら結び付けられるというのだ。……バカバカしいにもほどがある!」

というのが、みんなの気持だったのでしょう。

さて、このブリュン協会では以前から例会に発表された論文を別刷りにして、ほかの団体へ送り届けることにしていましたので、今度の場合もその例にならって、メンデルの論文の別刷りはウィーン、ベルリン、ローマ、セント・ペテルスブルク、そしてウプサラへというふうに各地に送られました。

けれどもこの別刷りは誰の目にもとまりませんでした。

おそらく読むことさえ億劫(おっくう)がられたのではないでしょうか。

全くの話、彼らの心の底には、たかが一介の修道僧にすぎないものが、こともあろうに時代の先端を行っている遺伝の最新学説にまっこうから挑戦しようなどと、身のほど知らずもはなはだしいし、それに、植物学と数学を一緒につきまぜて平気な顔をしている坊主の言っていることなど、何で聞いてやらねばならない道理があろうか?

という考えが根ぶかく巣くっていたのだろうと思います。

それでもグレゴール・メンデルは、自分が見つけ出した事実は非常に重要であることを確信していました。

それから二、三年のちになって、彼は有名なスイスの植物学者カルル・ウィルヘルム・ネーゲリ(一八一七〜一八九一年)にあてて、ささやかなものではあるけれども、自分が書いた論文を、読んではくださるまいかと、言葉もていねいに一通の手紙をしたためました。

ネーゲリはその頃、健康を害しており、気分のすぐれぬ毎日をすごしていましたが、メンデルの論文を見てやることは承知しました。

だが、その後になって、彼からメンデルに送られた返事には、

『あなたの研究は、万事はこれからというところですね。』と書いてありました。

それでもなおかつ、彼は自分の発見を信じて疑わず、オシロイバナ、トウモロコシ、タンポポと、次々と材料を加えながら実験を続けていきました。

彼は年をとるにつれて、太った体はいよいよ仕事をやりにくくさせました。

それにタンポポやオシロイバナの実験では、顕微鏡を使わなければなりませんでしたので、目の疲れもひどくなる一方でした。

だが、それほど体が思うように動かなくなってしまったというのに、彼はあいかわらず、次から次へと実験の計画をねることをやめませんでした。

ところが一八六八年のことでした。彼はそこの修道院の院長に推薦されるという事態がおこりました。

彼はこの話には余り気乗りはしませんでしたが、結局は引受けました。

彼は遺伝の研究や、教師の仕事を、もっと続けたかったのでした。

それどころかできることなら、僧院の土地の大部分を実験畑にしてしまってもよいとさえ考えていたのでした。

彼はさらにミツバチや果樹についても実験してみたかったのです。

しかし数年もたたないうちに、彼はドイツ国の政府とはげしく争わねばならなくなってしまいました。

政府は、修道院から税金をとろうとしたのでしたが、メンデルは彼らにはその権利がないことを主張しましたので、両者の争いは数年も続くことになり、そのために彼の研究も、すっかりなおざりにされてしまったのです。

そして一八八四年、彼は修道院長として何かと気苦労ばかり多かった後半生にも終りをつけ、ようやく永遠の眠りにっくことができました。

彼の葬式にはたくさんの人々が参列しました。

その人たちはかならずしもカトリックの牧師や、修道僧だけにかぎられていたわけではなくて、新教の牧師も、ユダヤの律法博士も、科学関係の代表者たちも、教授も、教師も、それからまた町の人々も大勢いました。

メンデルを嫌な人と思っていたような者は、誰もいませんでしたから、みんなは心から彼の死を悼み悲しみました。

けれどもその中の一人として、いま自分たちは、やがて来るべき世代を背負う遺伝学徒のために、彼らが学ぶ学問の礎(いしずえ)をきずいた大科学者の亡骸(なきがら)を葬っているのだということに気がついていたものはいなかったのです。

その後メンデルのことなどは、すっかり忘れさられたまま、多くの歳月がすぎさりました。

やがて、年があらたまって一九〇〇年になりますと、三つの離ればなれになった国のそれぞれの研究室で、思い思いの考えで仕事を続けていた三人の科学者が、同一の結論に達してしまったという科学史上でもめずらしいことがおこったのです。

その三人というのは、オランダのフーゴー・ド・フリースと、ドイツのカルル・コレンスと、そしてオーストリアのチェルマックでした。

彼らが口をそろえて主張したのは、彼らが得た結論は、何年か前メンデルが見つけ出したものと全く一致するということでした。

それ以来、グレゴール・メンデルの名は、いまさらのように世間の人々の口の端(は)に上るようになり、少しずつではありましたが、彼がなしとげた仕事のもつ意義の重大さが、改めて見直されるようになりました。

アルトブリュンの町の人々は、寄付金をつのって、一九一一年に彼の大理石像を建てました。

その彫像は僧服を身にまとい、インゲンとエンドウの間に立っている彼の姿をかたどっものですが、台座には次のような碑銘がしるされてあります。

『自然の探求者 グレゴール・メンデル師に捧ぐ(一八二二〜一八八四)』

そして、さらにこの碑銘の下方にあたる低いところには、両手を組んで膝まずいている一組の男女の像が浮き彫りになっていますが、その姿はこの年老いた修道僧によってなしとげられた仕事が、やがて来るべき世代をになう人類の生活に、どれほど重要な意義をもつようになるかを暗示しているかのようです。 |

メンデルの大理石像

|

3 突然生まれた変り物 top

十九世紀も終りにちかくなると、科学者の間では、胚の発育する様子を追跡している者、顕微鏡のレンズを通して微小な細胞をのぞきこんでいる者、あるいはまた原形質のふさのひとかたまりの中の運動を調べている者など、色とりどりでした。

その一方、動物や植物の新種を同定する仕事に熱中していた科学者の数も、また大変なものでした。

この道は、元々リンネウスが切り開いたものでしたが、いまとなってはこれが病みつきとなり、もはや、離れられなくなってしまった人の数は、驚くほどたくさんになっていたのです。

間もなく、この地上にすんでいる生き物がどんなに多種多様な物に分れていることか、それは誰もが想像しているよりもはるかに多数にのぼっているのだ、ということがわかるようになりました。

何百万という様々な動物が調べられ、それぞれ名がつけられました。

科学者たちは、植物の種を二十万以上もみつけたしましたが、それでも新種ぱ次々と発見されました。

科学者たちの話によると、動植物の種類は実際はこれまでわかったものの二倍はあるのではないか、ということでした。

これらいろいろな生き物たちのほかに、科学者たちは、かって一度はこの世の中に住みつきはしたが、いつのまにかその姿を消し去り、あとにはただこれだけを残したという、昔の生き物の化石も見つけ出しました。

奇妙なこれまでついぞ見かけたこともなかった動物の骨が、粘土の穴や砂丘から掘りだされました。

古代のシダ類の名残が岩石層の中に残っており、木々の幹は地中深くおさえつけられて石化したまま、何百万年もの年を重ねました。

それらのうちのある物は、今もなお生きている生き物だちと、何らかのつながりがあるようにみえました。

またある物は根絶やしになってしまったかのように、そのどこをとってみても、似ているところは全くありませんでした。

ではどうして、こんなにたくさんな種類が分れてきたのだろうか?

生物学者たちは、たえずそう問い続けてきました。

全くこの問題こそは常に古く、それでいながら常に新しい疑問を、科学者に投げかけずにはおかないものなのでした。

ラマルクは、こう考えました。

つまり動物や植物は、それそれ自分自身を環境に適応させて暮らしているうちに、しだいに新しい性質を獲得するようになる。

そしてそれが、次代から次代へと引継がれ、このようにしてついには、新しい種が造られる、と。

また、ダーウィンは、新しい種がどうして生じるかについて、別の解釈をくだしました。

それによれば、生き物たちがその生存をかけて互いにせりあううちに、自然はそれらの中から、生き抜くための条件にもっとも適したものを選び出す。

このようにして、それそれの生き物にとって有利となる小変異は、そのまま取残され、それらは次代から次代へと引継がれる間にしだいに増強される、

そして、ついには新しい種が生じるようになる。

もとより、そうしたことがおこるのには、何千万年のことを考え合せてみれば、十分、そのくらいの年月は経ているであろうから心配ないし、自分にはそれ以外に進化の原因を説明することはできない、というのでした。

まっさきに現れたいろいろな種が、どういうふうにして生じたかはさておくとしても、現在何百万という生き物たちが、それぞれ別々に、けっしてごちゃまぜにならずに住みわけているということは、まぎれもない事実です。

イヌはけっしてネコとはつがいませんし、スカンクとアライグマとの間もそうです。

カシとトネリコ、ブナとカエデは、それぞれ全くの別物です。

数百万種もあるといわれている昆虫でさえ、住み分けの領分を犯すことは、まずないとみてよいでしょう。

ある人が、わが家の裏庭の中に住んでいる昆虫の種類を数えてみたら、何と百四十種もあったそうです!

ただ、まれには違った種同士がつがうこと、もしくはつがわせることがありますが、それらの間から生まれた子は雑種とよばれ、大抵の場合は根だやしになってしまうのです。

どうして、そういうことがおこるのか?

誰もそのわけを、つきとめることはできませんでした。

これら遺伝に関する問題に取組んで、ほかのだれよりも大きな仕事をしたのは、前にのべたオーストリアの修道僧であったメンデルでした。

けれども、いろいろな形質が次代に受継がれるとき、あの特別な仕組の秘密がどこにあるのか、そしてまた新しい種が生じるのは何故なのかについては、彼は何も知ってはいませんでした。

自然はその神秘の扉をかたくとじたまま、一向それを開こうとはしなかったのです。

そこへ現れたのがフーゴー・ド・フリース(一八四八〜一九三五年)で、彼は自然のふところの奥深く秘められていた未知なるものを、強引にもむしりとろうと試みたのでした。

ド・フリースは、アムステルダム大学の植物学教授で、そこの植物園長を勤めていました。

彼の整った顔だちは端正で美しく、その肌は透き通るように薄く、あごひげは、いつも形よく刈りこまれていました。

そしてそのいきいきとした、思いやりにあふれた表情には、人の心を瞬時にひきつけてはなさないような、しみじみとした情感がただよっていました。

彼は、それにくわえて、無類の我慢強さという資質に恵まれていました。

彼は、いつも自分の仕事を完成させるために、欠くことのできない心構えは、

「勤勉であること、そして厳格であること。」だといっていました。

ド・フリースが、アムステルダムの植物園で一番最初に研究の題目として選んだのは、キンセンカというキク科に属する植物の花でした。

彼はこのキク科植物の小筒花(しょうとうか)を何千とかき集めては、その数をかぞえたり分類したりしながら、それらの中のある物は、その色も形も先代から受継いだそのままであるのに、他の物は、全く別物になってしまっているのはどういうわけか、どうしてそうなるのか、その理由をつきとめようとして努力を重ねていました。 |

突然変異を見つけ出した

植物学者ド・フリース

|

というのも確かにド・フリースは、ダーウィンの追随者でなかったわけではありませんが、しかしその一方では、かねてから品種改良をめざしている植物栽培家や動物飼育家たちが、赤い上にも赤い花だとか、筋力がすぐれて強い上にも強い競走馬だとかいったものを造り出そうとして、自然淘汰の方式をいくら試みても、さっぱり成績があがらないことを知っていたのでした。

彼らが実際にやっていたことは、実はそうではなくて、何かとんでもない変り物がひょっこり現れてくるのを待つことであり、そしてそれを確実に我が物とすることだったのです。

植物学者ネーゲリは、ご存知のようにメンデルを無視し続けた人でしたが、この人は元々動物や植物の新種は、突如としておこった変化、それはいわば一種のいたずらのようなもので、正しくは突然変異と名付けるべきでしょうが、そういった変化から生ずるのではなかろうか、という考えをもっていたのでした。

そして、ド・フリースは、しだいにこのネーゲリの説に、耳を傾けるようになりました。

だが、確かにその通りであると証明するのには、どうしたらよかろうか?

植物園ではとても無理だろうということは、彼にもよくわかっていました。

キンセンカの花をいくら数え上げてみても、それだけでは何物もつかみだすことはできません。

何かもっと別な物のほうが、適当なのではないか、ひょっとすると、野生の草花をしらべたら、何かみつかるかもしれないと、彼は考えました。

そこで、彼はアムステルダム近くの田舎をあちこちと、何か適当なものはないかと探し回りました。

その間に、彼はほとんど百種類に近いほどの植物をいちいち調べてみては放りだしました。

そしてある日のこと、彼が偶々いきあたったのは、荒れるにまかせてあるバレイショ畑でした。

そこは、ユリウス・シックス博士という人の土地でしたが、この地主さんは、そんなことはどうでもよかったらしく、元々この畑の両側は二つの溝で区切られていて、畔道は一つもありませんでした。

この様子では余程の物好きでないかぎり、ここを賃借りしてバレイショを作ろうなどという気をおこすバカ者はいなかったでしょう。

そんなわけでこの畑は、もう何年も前から何も作られずに、放(ほ)ったらかされたままでした。

そして、そこには野草が思いきり勝手放題に生い茂っていました。

ド・フリースが、初めてここへやってきたのは、もう夕方も間近い頃のことでしたが、近づくにつれて、彼の眼前に開けてきたのは、人の頭ほどの背たけのオオマツヨイグサの大群でした。

彼らは、おそらく近くの公園からまぎれこんだものが増えたのでしょうが、それがいまでは夕映えを身一杯にうけながら、スクスクと生い育っているのでした。

彼はのちになってそのことを思いだして、次のようにいっています。 |

オオマツヨイグサの大群の中から、新種を見つけ出す、根気のいる仕事を始めた。 |

| 「私はさらにそちらの方へ近よって見ると、背たけの高い茎のいただきに、今を盛りと咲き誇っていたオオマツヨイグサの、あの見事な花の冠の周りには、色とりどりのチョウチョウやマルハナバチが群れをなして飛びかっていて、見るからにどっしりとしたその美しさは、深く私の胸にしみわたるものがあった。」 |

彼の研究にうってつけの材料が、ここにあったのでした。

ところで、ことオオマツヨイグサに関しては、ド・フリースはすべて充分といってよいほど、よく知りつくしていました。

それでこれにはずいぶんたくさんの種類があるが、それらはすべてエノテラ(Oenothera)として、ひとまとめにされていること、そしてその原産地はアメリカであったが、そのうちのある種のものが一六一四年に、アメリカ合衆国のバージニアからヨーロッパにもってこられ、そのほか二種類のものが十八世紀になってから、同じくヨーロッパに入ってきたことなどもわかっていました。

例のバレイショ畑にはえていたものは、ラマルクがパリの博物館の庭にはえていたものの中から見つけ出したことから、エノテラ ラマルキアーナ(Oenothera Lamarckiana)と名付けられている種類と同じ物でした。

ド・フリースは、その荒れはてたバレイショ畑に立ちつくして、目の前に生い茂っているマツヨイグサをひとわたり見まわしました。

そこには、茎の長さも、その分れ方も、そして葉の形も、実に様々なものが入り混じってはえていました。

するととっさの間に、ここで辛抱づよく粘りさえすれば、きっと何かがつかめるだろうという気がし始めてきました。

| 『育ちが早い植物でないと変異現象はよく見極められないのだが、その点でオオマツヨイグサは、願ってもないよい機会を私に提供してくれたのであった。』 |

と、彼はのちになって書いています。

一八八六年、彼はその畑のすぐ脇にあった一軒家を買いとってそこに住みつき、その年はほとんど毎日、何時間もかけて、この野草の調査に没頭しました。

そしてあくる年の夏には、この畑の片隅で彼は明らかに新種と見られる十本ほどのオオマツヨイグサを見つけ出しました。 それらの花びらは、いずれも小さくて卵形をしており、その他の物とは全くの別物でした。

彼はこれにエノテラ・レビフオリア(Oenothera laeviforia)という名をつけました。

彼はなおも苗木をしらべ、葉や茎や花をよく観察しながら働き続けました。

そして、一八八九年も終り近くなったころには、その数は八代にわたって、五万三千五百九株の多数に達しました。

その中で彼が見つけ出した新種は、八種にのぼっていました。

彼はそれらをいちいち交配授粉によって、種が固定されることも確かめておきました。

この新種について、彼はこう書いています。

『それらはすべてができあがった形で、いきなりその姿をこの世の中に現したのであって、それまでには何らの準備もされておらず、また中間型が現れたこともなかった。

つまりこれら新種の出現には、世代の系列も自然淘汰もまた生存のための闘争も、そういったものとは一切無縁であった。

それは突如として、一つの新種に飛躍したのである。

いうなれば、それは言い習わされている言葉の意味の中でも、もっとも罪のない上等な意味でのいたずらとでもいうべきものであろうか。

オオマツヨイグサの実例は、私の希望を満足させた。

それはただちに種の起原を直接、この目で観察し、それを自由に調整しうる道が開かれたことの証明ともなりうるものだ。』 |

ド・フリースが、初めて突然変異説を発表したとき、彼はたちまち、ごうごうたる非難の渦に巻込まれました。

生物学者たちは、口々に彼がやった実験は不備だらげで、やりたりない点が多すぎるといいました。

だが、彼は適者生存を説いたダーウィン説にとってかわろうというそぶりは、全くありませんでした。

一方、ド・フリースの友人たちは、彼がやった仕事は、それまでの古くさい理論を大きく引き離したのだという見方をしました。

彼らの意見はこういうのです。

「確かに、ダーウィンが説いた適者生存は、今もなお、生き続けてはいるだろう。

だが、ド・フリースの突然変異説は、どれが生き残れるかという点で新説をだしたのだ。

彼以前にも突然変異について語った人はいたかもしれないが、ド・フリースはこれを証明したのだ。」 |

確かにド・フリースは、突然変異という事実があることを証明しました。

しかしその実体については、まだ、わかっていないことがたくさんあります。

とはいえそういうことは、すべて神秘と一口でかたづけてしまってはいけません。

むしろそれは、私たちがまだ自然の法則性を充分知り尽していないという、ただそれだけの理由によるのだと考えるべきです。

十七世紀のころ、フランシス・ベーコンは、

「私たちは森羅万象の姿を、かってそれが見い出された時とそっくりそのままの形でとらえることができるまで、すでにわかったことを、さらに押し広げていかなければならぬのである。」

といいましたが、この言葉は、今もなおそのままの形で通用するのです。

4 謎は、まだ解けない top

こうして一歩一歩、偉大な生物学者たちは、生まれるということ、生きているということ、そして死ぬということ、これらすべて、考えれば考えるほど不可解な生き物のあり方の奥にひそんでいるものを見極めようとして、働き続けてきました。

それでもなお、解きほぐそうにも手の施(ほどこ)しようもない問題や謎めいたものが、いくらでも彼らの前に立ちはだかっていたのです。

彼らはあの輝かしくもまた華やかであったアリストテレスにならい、あるいはマルチェロ・マルピーギのあの驚異のまなこをもって、何事にも接した心を心として『自然の不思議』を見守り、あるいはまたウィリアム・ハーベーが歩んだ道をそのままに、ひたすらにおのれが目指す物を追い求めてきたのでしたが、それでもなお、わからずじまいで終ってしまったものは山ほどあったのです。

そして、できることなら、これまで多くの先人たちによって積み上げられてきた知識の山づみに、たとえ小石のようなものでもいいから、つけくわえたいものだと願っていました。

ドイツのフライブルク大学で研究にいそしんでいたアウグスト・ワイスマン(一八三四〜一九一四年)は、このことを知りすぎるほどよく知っていました。

彼は特に遺伝の問題に深い関心をよせていました。

「ある世代から次の世代へ引継がれるものがあるといわれているが、その正体は一体何物なのだろうか?」

彼はみずから問うてみました。

「どうして子供は、親に似てくるのか?」

ワイスマンはその頃、すでに科学者としては充分に修練を積み重ねていました。

というのは彼はすでに二十三年間も、ドイツの各大学で細胞の構造についての研究を重ねていたのです。

そして、数々の独特の仕事をしました。

けれどそうやって仕事を続けていくに従って、彼もまた余り顕微鏡を見すぎたために、ソコヒ(眼の病気)になってしまいました。

そして十年間というもの、彼は全く目を使うことはできませんでした。

その間、彼は自伝の中にも書いていますが、ジッと音楽をきいているか、妻が読む本を聞いていたのでした。

しかし、それもどうやら治って、彼は再び仕事をすることができるようになりました。 |

遺伝の問題に深い関心をよせていたアウグスト・ワイスマン

そして染色体の研究が始まった。

|

彼は、命あるかぎり働こうという信条を守り通して、一九一四年に、この世を去りました。

もうその頃の彼は、目には部厚い眼鏡が光り、あごひげは一段と白さがくわわった老人でした。

それでも彼は、これまで長い間、何とか解決してみようとして取組んできた問題のうち、少なくともある部分にたいしては、自分は自分なりに答えることができたのだと考えていました。

その一、二について彼はこういっています。

「生まれてきた子が、その親に似てくるというのも道理なのであって、元々それは同じ物でできているのである。

体の細胞は生き、かつ死ぬのであるが、それらの中でたった一つだけ不滅なものがある。

それは生殖細胞にほかならず、これがある世代から次の世代へと命を運ぶのであって、そうした意味合いからいえば、生殖細胞は不死なのである。」

「精子が卵と結合すると、ここにあらたな個体が生ずることになるが、それは同時に生殖細胞が一世代から次の世代へと引継がれたことでもある。これにたいして、体の細胞はこれら無限に続く命のかけらを養いそして守ってやる役割を、演じているにすぎないのである。」

「生殖細胞は、あるきまった化学成分と分子構造をもった、一種特別な物質で、これが遺伝の担い手である。

それは長い年月にわたり、連綿として引継がれ、しだいに積み重ねられた形質をあらたに生ずる個体へと伝えていく。そうした意味合いからいえば、生まれた子は、古材木の切れっ端である。」 |

それにしても、ワイスマンは、仕事をやろうと思えばやれた時代に生きていたということは運がよかったともいえましょう。 というのももうその頃には、顕微鏡はたえず改良に改良がくわえられ、以前には到底見ることもできなかった細胞の構造も、楽々と見分けられるようになっていたからです。

その上さらに、生物学者たちは、細胞の主な部分をしめている脂肪や澱粉(でんぷん)や蛋白には、ほとんど何らの影響もあたえずに、しかも核の部分だけを染めわけることができる染色法を考えだしました。

こうして染めわけられた部分は、『色がついているもの』という意味になるギリシア語からとった、染色体という名前でよばれるようになりました。

ワイスマンのこの生殖細胞連続説がひとたび発表されるや、ドイツを初めとして、スウェーデン、イギリス、ロシア、アメリカ合衆国その他の国々の科学者たちは、きそってこの遺伝の担い手である染色体の研究にとびつきました。

彼らは様々な創意工夫をこらし、粘り抜きました。

そして研究がすすむにつれて、染色体は常に同じ形をたもっているものでないこと、その形は時々変ることが、間もなくわかってきました。

そしてその形は、ある時は毛糸の切れ端のようでもあり、ある時はソーセージのように湾曲して見え、またある時はねじれて“V”もしくは“W”の崩れた恰好に見えました。

科学者たちは、また、生き物の種ごとに染色体の数は、それぞれきまっていることをも明らかにしました。

たとえば、

サメ、三十六

サンショウウオ、サケ、ユリ、二十四

ウニ、五十四

このようにして、生物学者たちのするどい目は、ついにまだ誰も見たこともなかったものを見ぬいて、これを明るみに引張り出したのでした。

生き物の体を形造っている細胞の中には、各種ごとに、それそれ偶数の染色体が含まれており、それらの体の中で精子と卵の細胞か造られるさい、細胞の中の染色体の数は、各々その半分に減ってしまいます。

そうでなければ、精子と卵が一緒になるたびに、染色体の数は倍々と増えていく勘定になってしまうのですが、実際はけっしてそういうふうにならないのは、精子と卵の中の染色体の数が半分に減っているからです。

それからまた、染色体は一様にとけあった物質なのではなくて、その中には余り小さすぎるので、顕微鏡でも見ることができない粒々がモザイク状にならんでいるのです。

そしてその粒々は、もろい糸のような染色体の上に数珠(じゅず)つなぎになって、のっているのです。

それでいながらその粒々は、各々それだけで一つの完全なものなのであって、それで化学組織も違っておれば、そのほか何かと違っている点があるに違いないというように想像されているのです。 |

人間の染色体の拡大写真

|

やがて、世界のいたるところに年少気鋭の生物学者が続々と現れて、いずれもみな、命の神秘が隠されているこれらの微小な粒々の実体を、何とかしてさぐりだそうという試みに一生をかけるようになりました。

その中でも、もっともめざましい成果を示したのは、アメリカの科学者たちでした。

彼らはみなそれぞれ立派な成績をおさめましたが、ニューヨークの、コロンビア大学で研究していたトマス・ハン卜・モーガン(一八六六〜一九四五年)は、その中でも、もっとも成功した実験家だったといってよいでしょう。

彼らがめざしたものは、みな同じでした。

できることならメンデルがうちたてた法則を一般化すること、そしてド・フリースがいいだした突然変異説を裏づけるような事実を見い出すことでした。

つまり彼らは形質遺伝の真の鍵をにぎっているものは何かについて、その実体がつきとめたかったのでした。

初めのうちモーガンは、自分が計画した実験にちょうど手頃な動物が中々みつからないので苦労しました。

彼はまずハツカネズミ、ダイコクネズミ、ハトなどで試みてみましたが、いろいろな理由から、そのすべてが失敗に終ってしまいました。

さらに、アブラムシも使ってみましたが、それでもやはり駄目でした。

そうこうしている間に、ハーバード大学では、果物にたかるハエで実験をしている人がいるそうだ、という噂が彼の耳に入りました。 |

染色体を研究したモーガン

|

そのハエというのは、ドローンフイラ・メラノガステル(Drosophira melanogaster)という学名でよばれているショウジョウバエのことでしたが、このハエは誰かもいった通り、まるでモーガンの実験材料になるために、わざわざこの世の中に、生まれてきたようなものだといわれても仕方がないほど、彼の研究にはうってつけのものでした。

この小さな昆虫は、長さがわずか六ミリほどしかなく、熟(う)れすぎた果物の周りなどにウヨウヨしているのが、よく見かけられます。

ショウジョウバエは、約十日間で卵から一人まえのハエになり、約九十日間でその短い一生を終えます。

ですからこれを実験につかえば、一年間に三十世代の観察ができる計算になります。 |

モーガンはショウジョウバエを使うことで実験に成功した。

|

このようにショウジョウバエはどんどん増えていきますが、餌のほうもバナナか何かをチョッとあたえておけばそれで充分育ちますので、実験室の中でも、別にそうたいした面倒もなく飼うことができます。

それに何よりも好都合なのは、ショウジョウバエがもっている四個の染色体はその形が非常に大きいので、顕微鏡をつかえば楽に見分けられることです。

モーガンはさっそく、少しばかりのショウジョウバエを研究室に取り寄せました。

ハエはどんどん増えていって、間もなく数千びきにもなりました。

彼はショウジョウバエがおさまっているたくさんの瓶に、それぞれ取り違えぬように注意しながら、一つ一つレッテルをはり、それらをずらりと棚に並べました。

それは一九〇九年のことでした。

さてそれから彼は、実にいろいろなことをやってみました。

彼はまず、何とかしてこれまでの物とはまるで違った変種を造り出してやろうと思って、温度をことさら高くしたり、低くしたり、真っ暗にしてみたり、その逆にまぶしい光をあててみたり、酸で処理したり、餌(えさ)を変えてみたりというふうに、飼育の条件を変えてみました。

しかし、特に興味をひくようなことは、何一つおこってはきませんでした。

それが一九一〇年の四月になって、

| 『一年ほど前から、相当数の世代を通じて育ててきたショウジョウバエの、ある系統のものの中に、白い目玉をもったオスが一匹みつかった。』 |

これは全く例のないことでした。

というのもそれまでモーガンが育ててきた何千びきものハエの目玉は、ことごとく赤かったからです。

変種ができればもうしめたもので、あとはこれを使って実験を続ければよいのです。

モーガンは喜びですっかり興奮してしまいました。

これで長年にわたって辛抱づよく続けてきた実験も、どうやら水の泡にならずにすんだのだと思いました。

彼は今度は、この白目玉のオスに赤目玉のメスをかけ合せて、次々と代を重ねていって、ついに白目玉のハエの純系を育てあげることに成功したのでした。

時がたつにつれて、モーガンとその助手たちがセッセと育てあげていった変種は、二十五種にも達し、そのある物は、ひんまがった羽や班点がある羽をもっており、そのある物は色の変った目玉をもっていたり、あるいはまた目玉のない物などでした。

彼らは様々なやり方でこれらを交配させ、注意ぶかく観察し続けました。

モーガンが遺伝現象についてさらに新しい事実を見つけ出したのは、それから間もなくのことでした。

その事実というのは、親から子へと受継がれる様々な形質をになっている因子は、小さな円盤のようなもので、染色体のひもの上につらなって並んでいるということでした。

彼はこれに遺伝子という名前をつけましたが、彼の推定によれば、物によってはそういった小円盤が、一万個もある染色体があるかもしれないとのことでした。

いずれにせよ、卵の中に精子が入り込むとそれで受精ということになるわけですが、その時、双方から一緒になった染色体の細い糸は互いにより合わさって、いわゆる『染色体接合』という状態になります。

その時遺伝子のある物は、一方の側から他方の側に乗り移るのですが、ときにはその一部が脱落してそのまま消えてなくなってしまうこともあります。

変種が生ずる主な原因はこれなのではないか、と説明されました。

しかし何といっても、これら遺伝子の組合わせがどうなるかによって、新しく生まれでてくる個体の性質がきまってしまうことだけはま違いないのであって、そこには何らか新しい組合わせが生ずるからこそ、新生といえるのです。

それでいながらその個体は、また同時に古いともいえるのです。

何故なら遺伝子その物は、世代から世代へ連綿として受継がれてきた同じ物にはならないからです。

モーガンとその助手たちは、なおも数年間、ショウジョウバエについてこれらの遺伝子の組合わせをくわしく調べ上げ、その中でもある型の物はオスだけに、そしてほかの型の物はメスだけに、それぞれ現れてくることも、わかってくるようになりました。

それからまた遺伝子は、染色体の上にキチンと順序正しくのっていること、そして赤い目玉という形質を支配している遺伝子は、その一番上のところに位し、斑点がある羽という形質を支配している遺伝子は、一番下のところに位しているらしいということなども明らかにされました。

こうして彼らは何百という遺伝子について、それぞれが占めるべき座の位置をきめてやり、それらをもとにして一連の染色体地図をこしらえあげました。

ああ、それにしてもこういう素晴らしい実験に、もしもメンデルが生きていて立ち合うことができたとしたら、その驚きと嬉しさは、どんなにか彼の胸をうちふるわせたことでしょう!

それからまたあの染色体地図をド・フリースの面前で広げてみせたとしたら、彼はどんなに目を丸くすることでしょうか?

だが、ここでチョッと考え合せてみなければならないのは、一体モーガンたちがやったような研究は、実用上どれほど重要な意味をもっているのだろうかということです。

私たちが、穀物の取入れをもっと多くしたい、果物の重さをもっと重くしたい、あるいは畜牛をもっと元気に育てたいといったような場合、染色体地図は本当に役にたつのでしょうか?

また民族をよりいっそう賢明に、そしてよりいっそう健康に造り替えようとする場合、これははたしてどれほど役にたつのでしょうか?

いまのところ穀物や果物や、畜牛の品種改良は選択飼育によって行われているのであって、染色体地図をたよりにやっているのではありません。

特に人類の遺伝では、まだよくわかっていないところが余りにも多すぎます。

だからといって、それでは現在行われているような遺伝に関しての研究は、すべて無用の学問であるのかといえば、けっしてそうではないのです。

ともかく自然の法則がこれだけわかってきたということだけでも、充分有益だったのだといってよいでしょう。

三百年の昔、ウィリアム・ハーベーは、人体の中を血液が循環しているという事実を明らかにしました。

そして、それに元気づけられて人々は旧説をかなぐりすてて、すすんで体の各臓器の働きを調べ始めるようになったのです。

それと全く同じやり方で、現在様々な種について遺伝子の順序を調べている生物学者たちは、いま一つの新しい研究への道にさしかかっているのです。

近代の生物学者たちがやった仕事は、確かに科学の歴史の上に大きな足跡を残しましたが、しかしその評価は、あくまでひかえめでなければなりません。

生き物の世界には、まだまだ何とも説明のしようもない不可解な事柄が、いたるところにあるのです。

私たちは、しばしばこう聞かされています。

この地球上に存在するあらゆるものは、それが有機物であろうと無機物であるうと、すべて何十種かの異なった原子からなりたっている、と。

そして生きとし生ける物は、すべて進化の長い過程を通じて発展してきたものである、と。

私たちは、それらすべてのことについて、少しばかりは知っているといえましょう。

また、遺伝の法則についてもその通りです。

けれどもいざ改まって、それでは緑の葉っぱから、私たちの食べ物が造られるまでのカラクリは、どうなっているのか?

渡り鳥はどうしてあんなに長い間、空の旅が続けられるのか?

私たちが、過ぎ去ったことを忘れずに覚えていられたり、未来の計画がたてられたりするのは、どうしてなのか?

と問いつめられれば、私たちは何も知ってはいない、と答えるほかはないのです。

自然にたいする私たちの知識は、これまでずいぶんと広げられました。

それでもなお、私たちは、まだほんの序の口に立っているにすぎないのです。

|

|

top

**************************************** |