|

****************************************

HOME 概要

1“命”の不思議

2科学の夜明け 3生物の進化と細胞の謎 4開けゆく神秘の世界

2 科学の夜明け

1

初めて人体を解剖する top

少しずつ、少しずつ世の中は動き初めていました。

十五世紀から十六世紀にかけてのヨーロッパでは、人々はまるで夢からさめたときの人間のようなものでした。

それはのちになって、ルネサンス時代とよばれるようになった時期にあたります。

新しい交易の道は、東方へ向ってどこまでものびていき、新しい市場はどしどし開かれ、新しい町づくりはいたるところではじめられました。

航海者は、羅針盤をそなえただけの、とるにもたらぬ小船に帆をはって、見知らぬ海のむこうへのりだしていきました。

彼らはアフリカの沿岸をひとまわりし、大洋を横切ってアメリカへ達しました。

また、他のある者は無限の宇宙をさぐるため、空へむけられた望遠鏡の前に立ちつくしました。

こうして、次々に試みられた大冒険の数々は、できるだけ早く、できるだけ多くの人々に伝えられるにこしたことはないのですが、ちょうどうまい具合に、その頃印刷機という便利なものが使えるようになりました。

その上エジプトからヨーロッパに、紙が大量に入ってくるようになりました。

そこで人々は、もはや自分が読みたい本の内容を、一字一字高価な羊皮紙に、手晝きで写し取るという苦労をせずにすむことになったわけです。

やがて人々は、それまでの長いあいだ誰の目にもとまらず、振り向いてもみられなかったものを調べてみるようになりました。

彼らは土の中に埋もれていたギリシア時代の彫像を摧り起こし、それらの一つ一つに秘められている古代芸術家たちのすさまじい気迫にうたれて、しばらくはものもいえないような思いを味わいました。

また、彼らは翻訳ものだとか、何度か引き写しされているうちにすっかり別物になってしまった書物だとかではなく、ギリシア時代に書かれた元のままの書物について、アラビアやユダヤの学者たちの助けをかりながら勉強しました。

こうしてこの時代には、ギリシアの古典がそのままの形で多くの人々に読まれるようになり、その中身が生き生きとよみがえったのです。

彼の名がいよいよ高くなるにつれて、鮮やかな解剖の手さばきをみたいという人たちが、遠方から続々と彼のもとへ集まってくるようになりました。

やがて彼はベネチアへ住居を移すことになるのですが、そこで彼をまちうけていたのはパドバ大学の解剖学教授の席でした。

これは実に驚くべきことでした。

というのも当時パドバといえば、全ヨーロッパを通じて一、二をあらそう学術の一大中心地でした。

ですから、若い身でそこの大学の教壇に立つなどということは、到底考えられなかったからです。

学生たちは羽飾りのついた帽子をかぶり、肩にかけた外套を風になびかせながら、ヨーロッパ各地からここへ勉学にやってきました。

そして、ときには五百人もの学生がベサリウスの講義をきいたといわれています。

パドバの町を訪れた人であるなら、いまもなお彼が教えていた当時そのままの姿で残っている、古びた三階建ての建物を見ることができるでしょう。

講堂はその建物の二階にあって、表玄関の大扉のアーチの上には『全科兼修学院(Gymnasium omnium disciprinarum)』と書きしるされ、さらにその上にはパドバの町の大きな紋章と、『汝ら、日々知恵のいやます思いもてはいれ』と読みとれる言葉が刻み込まれているのです。

ベサリウスはその当時の習慣に従って、学生にはラテン語で講義しました。

そして彼のそばには床屋をかねていた執刀者がひかえていて、講義の中にでてくる動物や人間の体中のいろいろな部分を取り出してみせる役目をつとめていました。

当時はまだ解剖用の新しい器具がそろってはいませんでしたから、この助手が使っていたナイフはものすごい代物(しろもの)でした。

けれどもベサリウスは、中々の癇癪もちでしたので、いつしかその助手をおしのけて、執刀も自分自身でやってのけるようになりました。

その頃の大学では、学生たちが自分たちの教授を選挙するというやりかたが一般に行われておりました。

それにベサリウスは学生の間では大変人気がありましたので、彼は五年も続けてパドバ大学の教授に選ばれました。

そしてその最終年度にあたる一五四二年に、そのときはまだ年二十八歳の青年にすぎませんでしたが、彼はそれまでに行った講義の内容と、それに合せて展示された剖検材料とをとりまとめて、これを公にしました。

それがあの有名な『人体の構造』(De humani corporis fabrica Libri septem)ですが、この本は当時もっとも偉大な君主として知られていたシャルル五世に捧げられました。

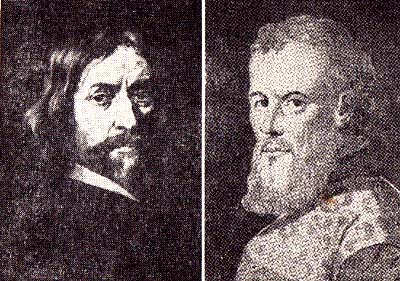

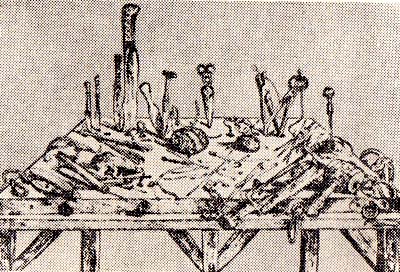

この本は木版刷りの解剖図譜とその解説にあたる本文とからなっていますが、これはベサリウスの考えによるものでした。

そしてそれらの木版画は彼が、画家チチアンの弟子の中でもっとも腕のたつ者の一人とされていたヤン・ステファン・カルカールに白羽の矢をたてて、この人に描(か)いてもらったものです。

その出来栄えは実に見事でしたので人によっては、これらはチチアン自身の手になる作品だったのではないかと、いっているものもあるほどです。

ベリサウスは、前々から人体を一個の芸術品とみて、そのように取り扱っていたのでした。

ですから当然、彼の考えによればこれをお造りになった神は偉大な芸術家であることになるのです。

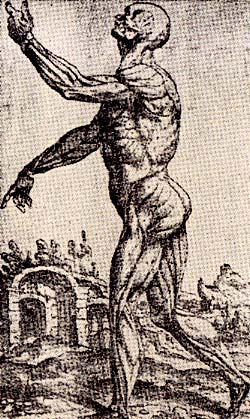

彼は生きた人間にそなわっている、重なりあった何層かの筋肉を描写していますが、それは本物の形になぞらった図形のようなものではなくて、まるで皮膚を通して生身その物を見てかいたのではないかと思われるような描き方でした。

私たちは、ベサリウスの時代から今日にいたるまで、生きている人間の体の筋肉を描いたものとして、この本にかかげられている筋肉図ほど、美しくかつ完全なものはいまだかって見たことはありません。 |

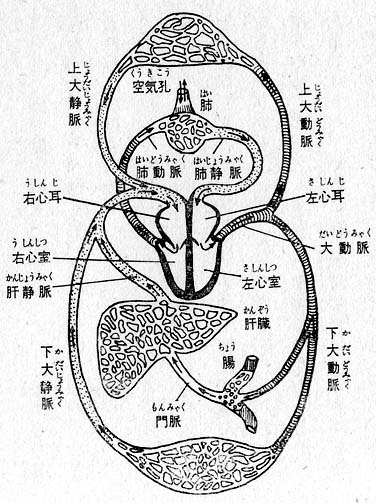

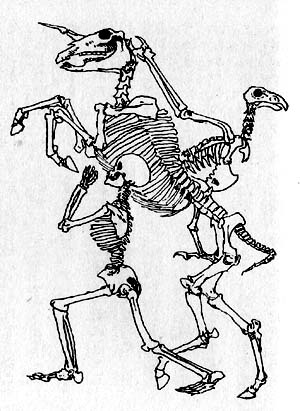

ベサリウスが著わした『人体の構造』の挿し絵

|

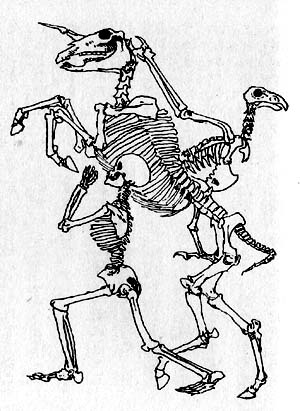

そのほか骨や関節についても同じことがいえるのですが、頭蓋骨などでは一々計測が行われ、他の動物のそれと比較され、これまたたぐいまれなほど美しく、かつ正確に図解されています。

こうして彼の一切の仕事はあくまでも誠実に、しかも細かい準備の下で進められました。

けれどもこの細かくゆきとどいた手ぬかりなさが、実はかえってこの著者にいろいろと難癖がつく原因ともなったのであります。

それは教会からばかりではなくて、仲間であるはずの医者からも持ち込まれました。

というのもベサリウスがゆきついた結論は、その当時誰もがそうと信じこんでいた考えとは、著しく食い違っていたからです。

まず医者の側から出てきた反対は、およそこんなふうでした。

「ギリシアの昔から、人間の下顎骨(かがくこつ)は二つにわかれていることにきまっているというのに、おまえはたった一つだといっているではないか。」

それからまた、

「おまえの説によると、胸骨(きょうこつ)は八つの部分からではなくて、三つの部分からできていることになるが、そんなバカな話があるはずはない。」

と、カンカンに怒った者もいました。

なかでも、特にベサリウスをくさらせたのは、彼が、

「人間の大腿骨(だいたいこつ)は犬のそれのようには曲がっておらず、まっすぐになっている。」

と、主張したのに対して、彼の恩師にあたるシルビス老教授が猛然とくってかかったことでした。

「ベサリウスがいっていることは、いたずらに新奇をてらった、危険千万な考えである。

もちろん、ギリシア人の方が正しいにきまっている。

たとえベサリウスが見た男の大腿骨が本当にまっすぐだったとしたところで、それはたまたまその男がバカげた見栄(みえ)からいつもピタリと膚にくっついたズボンばかりはいていたからであったにすぎない。

こんなことが長く続けば、生来曲がっていたものも、真直ぐになってしまうこともあろうではないか。」

さてつぎは神学者の側からの反撃ぶりですが、これには医者からの反撃よりもさらに一層激しさが加わっていました。

それもそのはずで、そもそもアダムの肋骨(ろっこつ)のうちの一本からイブがつくりだされたとき以来、男では一方の側より他方の側の方が、肋骨が一本だけ少なくなっていることは万人の認めるところであるというのに、何とベサリウスは、これをきっぱりと否定してしまったのですから、ことは重大です。

それからまた、すべての人間にはそれそれ復活の日に新しくつくられる体のもとになる『復活の骨』という骨があるはずだが、ベサリウスはそれについては一言も述べていない、という抗議もありました。

こうした喧々轟々(ケンケンゴーゴー)たる反対の渦の中で、ベサリウスは、自分の本の中に書いておいた事柄はすべて真実であり、自分の目で確かめることができなかったものは一つもないことを確信していました。

けれどもそうだからといって、彼はこちらから進んでそれまで長い間、なじまれてきた昔ながらの考えに立向い、これを粉々にうちくだくようなことをしようとはしませんでした。

信心深かった彼には、そうすることはかえって神の御心に背くことになると思えたのでしょう。

彼は人体の構造ほどすばらしいものはないと、気がつけば気がつくほど、いよいよこれを作り上げられた神の恵みを思わないではいられなかったのです。

ただ彼としては、自分の目で確かめられなかったことまでも、自分で見たとはどうしてもいえぬと言い張ったにすぎません。

彼は人体の構造に関するあのすばらしい仕事を残したおかけで、いまでは近代における大科学者の一人に数えられています。

しかし彼が生きていたときには、その時代からみれば彼は余りにも過激な人間であったといえましょう。

そこで彼はやがてパドバ大学にもいられなくなり、再びベネチアにもどらねばならなくなります。

それからさらに今度は、エルサレムへすまいを移します。

そして彼の最後はどうなったのか知っている者は、誰もいないのです。

ところで、このベサリウスのあとをついた形になっているのがイギリス人ウィリアム・ハーベー(一五七八〜一六五七年)ですが、この人の世間に対する態度もべサリウスがそうであったのと、きわめてよく似ていました。

つまり双方ともに、旧来のしきたりを一挙に覆してしまおうとはしなかったところは保守派でした。

それでいながら、どちらも自分の目で確かめることができたものについてだけしか言いもしないし、書きもしないとしう信念を貫き通しました。

そして一方のベサリウスは、人体の仕組について見事な記述をのこしましたし、もう一方のハーベーは、それがどのように働いているかについて知ろうとしたのでした。

ハーベーはどうしてそうなったのか、他人はもちろんのこと、おそらくは自分自身でもよくわからなかっただろうと思うのですが、ともかく心臓や肺臓や消化管の手術に深い関心を抱くようになっていたのでした。

彼はイギリスのフォークストーンの生まれで、彼の父親はその市の市長でした。

ハーベーの生家は豊かな暮らしで栄えていましたので、その当時貧乏人は全くうけることもできなかったよい教育を、彼は十二分にうけることができました。

彼は初めカンタベリーの学校へかよい、その後ケンブリッジに移りました。

そしてそれからしばらくすると、彼もまた当時の定石どおりパドバヘ旅立つことになるのです。

彼の場合は教えるためではなくて教わるためでした。彼は医学の勉強を志したのでした。

バドバでは彼はほかの学生たちと一緒に、ろうそくの灯りで照らしだされた小さな階段講堂の腰かけに腰をおろし、眼下に見える講壇のあたりで、血管の弁について講義をしていたファブリチウスという年老いた教授の姿を見下していました。

青年ハーベーがこの教授と親しくなり、直接彼の口から彼の頭の中にたくわえられてあった知識のすべてを吸収できるようになったのは、それから間もなくのことでした。

けれども実をいうと、ハーベーはのちになってそれまで自分がもっていた知識のほとんどすべてのものを、記憶のそとへ放りださなければならなくなったのです。

というのも、それらはいずれも間違いだらけの知識だったからです。

たとえば、老教授のファブリチウスはこんなふうに思いこんでいたのでした。

「血液は、体の中に取入れられた食べ物からつくられる。

そしてそれは、血管や中空の神経の中を流れているが、その流れ方はちょうど灌漑用の溝の中を水が流れるようなもので、血液はこうして流れているうちに、耕地に引き込まれた水のようにしだいに蒸発してしまう。」 |

ハーベーはやがて、パドバの勉学をすませてから故国イギリスへ帰り、ドクトル・オブ・メジシン(医学博士)の学位をえました。それは一六○二年のことでした。

その後、彼はロンドンの医科大学での講師を勤めることになるのですが、彼のあの大発見が成し遂げられたのはその頃のことです。

現在、私たちが見ようと思えばいつでも見られるウィリアム・ハーベーの肖像画が二つあります。

その一つは国立肖像画廊に、そしていま一つはロンドン医科大学にかかっているものです。

絵がらはどちらも似たりよったりで、いずれも絵であることはわかっていながら、ついつい見とれてしまうほど生き生きと、彼の丸顔や、小さくてまんまるい黒目や、丸型の白カラーの上に、無雑作にたれさがっている、やや長めにのびた彼の髪の毛がかかれています。

しかしこれらの画面からは、セカセカと早口にしゃべる彼のものの言い方や、むら気ですぐにカッとなりがちであった彼の性分などをうかがい知ることはできません。

そうした面から見た彼の印象については、幸い彼の友人たちやその教えをうけた学生たちによって書きつづられた思い出の中で、いろいろと物語られています。

確かに、ハーベーの気質にはどこかむら気なところがあったようですが、しかし仕事を進めていく上では非常に注意ぶかく、かつ慎重で、あせる気配など少しもありませんでした。

彼は自分が見い出した事実を、さらに確かめるための実験を何度も何度も繰返し、もうこれでよしと納得のゆくまでは何一つ発表しようとしませんでした。

彼が後世に残したあの偉大な書物『血液の循環について』がようやく出版の運びになったのは、彼が五十歳をこしてからのことです。

しかしその中で述べられている考えが彼の頭のなかで熟していたのは、それよりもはるかに以前のことだったのでした。

この書物はわずか七十二ページしがありませんが、今日の私たちにとってもっとも偉大な人類の所産の一つとなっているものです。

もとよりその頃のことですから、それはラテン語で書かれており、印刷された部数もきわめてわずかでした。

しかしそういうことはともかくとしても、ここでいささか興味があるのは、この本を出版するにあたって、彼がせっかく心をくばって、さしさわりのある標題をなおしておいたにもかかわらず、実際にはその気づかいは全く必要もなかったということでしょう。 |

国王チャールズに人体の血液循環を説明するハーベー

|

というのは、この本が出版されたときの標題は実は『動物の心臓と血液の運動に関する論文(Exereitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in Animalibus)』となっていたのですが、出版後には誰からということもなく、いつの間にやら、『血液の循環について』となってしまっていたからです。

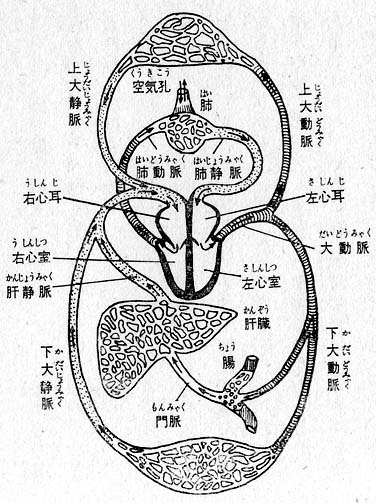

ハーベーはこの本の中で、まずこれまでどんなことが言われてきたのか、その紹介から初めています。

それらによれば、体の中に取入られた食べ物は肝臓で血液にかえられ、その血液は血管をとおって一部は心臓に、一部は全身にいきわたる。

そして血液が心臓へいくのはそこで生気を受取るためである、というのでした。

ついでハーベーは、はたしてその通りなのかどうかを確かめるため、四十種類もの異なった動物の一つ一つについて調べてみた経過を述べています。

その中にはミミズや昆虫や甲殻(こうかく)類や魚類などもまざっていましたが、最後にえらばれたのがヒト(人)の心臓でした。

それからのちさらに、彼はヒトの心臓をどんなに注意ぶかく調べたかを、事細かに述べています。

そしてその結果、心臓は中空の入れ物であること、血液は右心房から右心室ヘそしてさらに肺のほうへ流れること、心臓の左側でも血液は右側と同じような流れ方をしていること、また血管には小さな弁があって、血液が間違った方向へ流れこまないようになっていることなどに、彼は気がついたのでした。

それからなお彼は、次のような計算もしてみました。

いまかりに心臓が半時間に二〇〇〇回拍動(はくどう)し、一回の拍動で一オンス(28.35g)の血液を心室から押し出すものとすれば、その全量は一時間に一一三・四キログラムにも達する。

ところがこの数字は、人間の体重の二倍を意味するではないか!

この驚くべき計算の結果をじっくりと考え、そこには何か計算違いがあるのではないかと何度も計算しなおしたりしているうちに、彼の頭にはふと次のような考えがひらめきました。

『心臓の働きは、何かあるものがグルグル回っているような一種の運動であるのではないか。』

さらに、彼はこう書いています。

『これまでになされた論議と、肉眼で確かめられた数々の証拠から、私は次のように確信するようになった。

すなわち、血液は心室から押し出されて肺と心臓を通り、体のあらゆる部分に進入する。

そこでは静脈や肉の気孔に入りこむ。

そしていたるところで、周辺から中心の方へ、より細い管からより太い管へと静脈の中を流れる。

こうして血液はやがて空静脈(Vena cava

=上下大静脈」)に注がれて、最後は右心耳(うしんじ)に入る。

血流は動脈を介してある方向へ、また静脈を介して他の方向へとそれぞれ運ばれるのであるが、その量は余りにも多いので、体の中へ取入れた食べ物から、これらをただちに補給できようはずはない。

従って動物の血液は、一つの輪の形をなして押し流されている。

そして、それは休むことなく動いている状態で流れていると結論しないわけにはいかない。

なおそれにくわえて、この循環こそが心臓の働きのすべてであって、心臓はその導管を通じてその働きを営んでいるということも確かな事実である。』 |

しかし彼としては、それでもまだ十分ではありませんでした。彼は自らこの学説が本当であることを証明しようとしました。

そこで彼は自分の腕をしっかりひもでしばりあげ、その部分より先の方の静脈がどんなふうに緊張してくるかとか、あるいはまた、動脈と静脈に割(かつ)をいれ、それぞれ別々にどんなふうに血がでてくるかとか、そういった実験を他人の前でやってみせたりしました。

そして最後に、彼は、自分の結論に達したのです。 |

ハーベーが考えた血液循環の図

|

| 『動脈が血液を心臓から体の各部分へはこぶ。 体の各部分では血液は枝わかれした静脈へ移され、そこから大静脈に流れこんで、再び心臓に戻ってくるのである。』 |

彼は、その動脈がどのようにつながっているかについては、正確に説明できませんでした。

その当時、顕微鏡はまだ発明されてはいませんでしたので、毛細管の網のことは誰一人として知っている者はいなかったのです。

体の中を血液が循環しているというハーベーの説は全く新しい考え方で、それまでのすべての時代を通じて教えられてきたどの教えにも背くものでした。

彼は体の中で営まれているこの働きを説明するために、この世に現われた最初の人でした。

それでもなお彼は、光栄に輝く彼自身の学説に対しては余り重きをおかず、むしろこれと同じ事をアリストテレスはすでに見つけ出していたのではないかと思いこんでさえいました。

とはいうものの、あのギリシアの生物学者が、どんなふうにそれを書いていたかということは、彼にはわからずじまいでした。

ハーベーの発見は思ったほど大きな抵抗もなく、一般からも受入れられました。

それもあるいは、人間の考え方というものは、どんなに早く変りうるものかを証明する一つの表われであったかもしれません。

そして彼がまだ生きていた間に、早くも医者たちは血液が体の中を循環するなどということは、当然のことではないか、と言い出すようになりました。

わずか数十年前とはいいながら、かってベサリウスがうけた、あのはげしい批難の渦を思い合せると、これはまた何という違いでしょう。

それにしてもこの二人の人間は、互いに申し合せたわけでもないのに、全く同じことをやってのけたのでした。

つまり自分の目でものを確かめ、当時は誰もがそうしたように、ただわけもなく権威の前にひざまずかないという態度を、二人ともに貫き通したのでした。

2 アルコールづけの標本 top

フランシス・ベーコン(一五六一〜一六二九年)は、これまでよく『偉人の中の偉人、賢者の中の賢者、それでいながら凡人の中の凡人』と称されてきました。

いつも彼は、つばひろの帽子をかぶり、糊のよくきいたひだ襟をつけ、きちんと顎髭を刈りこんでおり、そしてエリザベス女王をめぐる学識ある顧問官の輝ける一員として名も高く、議会では常に相手にきき耳をたてさせるほどの雄弁家でした。

しかし彼はどうしたわけか、あるとき財政上の不正があったとかで罪をきせられ、ロンドン塔に幽閉の身となってしまいました。

そのため彼はその後半生を、全くの隠遁(いんとん)生活を送らなければなりませんでした。

彼が引退したということは、私たちからみればある意味で悪かったどころか、かえって結構なことであったといわなければなりません。

というのもそのおかげで彼には、あの偉大なそして後々の世にまで影響を及ぼした本『新機関』を書く時間が与えられたからです。

この本はしばしば『魔術にかけられたペン』で書きあげられたといわれるくらい、短時間に仕上げられたものです。

フランシス・ベーコンは、学問を愛したその当時のいわゆる『趣味の人』でした。 |

『新機関』の著者

フランシス・ベーコン

|

彼は哲学者でもあり科学者でもあったわけですが、当時誰しもそうであったように、彼心また科学と哲学とを同じ物だと考えていたのでした。

彼は『新機関』の中で、こう書いています。

『人はただいたずらに、古くからのしきたりになじんでいただけでは、けっして科学上の真理に到達することはできない。物事を本当に理解するただ一つの道は、あらゆる事実をよせ集め、これらを互いにむすびつけ、そしてそれをちょうど粉曳きで粉を曳くように、自分の頭の中でよく練り合わすこと以外にはない。

科学を志す者は、ものを集めるという厖大な仕事を、辛抱強く続ける覚悟がなければならない。

人間である以上、私たちは自分の周りを取り囲んでいる驚くべき事実をことごとく受入れて、これらを十二分にこなしえるだけの力量を発揮すべきではないだろうか。

人面はすでに望遠鏡を発明し、空へかけて探求の手をさしのばし始めた。

小さな船でも、やすやすと未知の海を横切って進むことができるのは、羅針盤があればこそである。

人間はまた電気で実験ができるようになった。

だが、私たちが知っているかぎりでは、世界は不可解な事実で満ちあふれているといってもよいのである。

だからこそ、それらの事実を受入れるためにも、いよいよますますその力量をのばし、発展させていかなければならないのである。』

ベーコンはさらにこうも書いています。

『今日まで、人間の当然なすべき勉めとして、私たちはひたすら物事にたいする理解を深めるために努力を重ねてきた。しかしこれまでにわかったことだけが、この世の中のすべてだなどと夢(ゆめ)思いこんではならない。

私たちは森羅万象(しんらばんしょう)の姿を、かってそれが見い出された時とそっくりそのままの形で、とらえることができるまで、すでにわかったことをさらに押し広げていかなければならぬのである。』 |

フランシス・ベーコンがこういうことを本の中で書いたというのも、おそらくは、その当時すでに起こりつつあった時代精神に励ましの声をかけたにすぎなかったのかも知れません。

というのも、十六世紀のヨーロッパでは、いたるところで科学者の仕事が始っていたからです。

その中の大部分のものは、何ら特別な訓練も受けておらず、また自分たちの仕事から何かの実益をえようという考えもなく、ただひたすらに未知なるものを追い求めることに、その情熱を燃やしていたのでした。

ただ彼らにしてみれば、もしもそれぞれが問題にしている事柄について、お互いに意見をかわしあうことができたなら、どんなに進歩の度合いが早められることかと、口惜しがらずにはいられなかっただろうと思います。

だが、その頃の道はひどく悪く旅はつらいものと相場がきまっていて、そのうえ通信もあてにはなりませんでした。

ですから科学者といっても、そのほとんどすべてのものは自分一人だけで、最善をつくすよりほかにどうしようもなかったのでした。

とはいえ暮らしむきの豊かな人々の中には、科学上の発見だとか、発明だとかに興味をそそられる人があって、そういう人たちは進んで科学者の後援者となりました。

そしてその人たちは、時々何人かの科学者を自宅に招いたり泊めたりして、お互いにゆっくり話しあえる機会をつくってやりました。

それからまた、ときには科学者にすすめて、それぞれがいまやっている仕事について、その内容をくわしくもりこんだ長い手紙を書かせたり、その写しをアチコチに送ったり、集会の席で読ませたりしました。

そうした科学の後援者の中には、エリザベス女王の侍医でもあり、自分自身もまたひとかどの電気の実験者でもあったウィリアム・ギルバート(一五四〇〜一六〇三年)がいました。

またフランス人で大変な物知りでもありましたニコラ・ファブリ・ド・ペイレスクもその一人でした。

ペイレスクは、ヨーロッパ中の科学者を一人残らず知っていたのではなかったかと思われるほど交際が広く、彼の自然にたいするあくことを知らぬ探求心には、際限というものがなかったともっぱらの評判でした。

さてここにいま一人、パリ近くのある修道院の僧房に住んでいたフラシンスコ会の修道士がいます。

彼の名前は、マラン・マレンヌといいます。

マレンヌはどこの国の言葉でもよく知っており、文章にも練達していて、いろいろな科学論文を盛んに翻訳しましたので、おかげで各国の学者たちは大助かりでした。

そこでヨーロッパ各地からマレンヌの僧房を訪ねてくる学者たちが、そのあとをたたなかったといわれています。

その中には、フランスの有名な哲学者ルイ・デカルト(一五九六〜一六五〇年)や、ルイ十四世の下で大蔵大臣になったジャン・バプチスト・コルベール(一六一九〜一六八三年)もいました。

そしてマレンヌを中心にして集まったこのような集まりが、ヨーロッパの学会のはしりになったといってもよいでしょう。

このような小集団もしくは学会は、しだいに増えていきました。

まもなく科学の方面で何かが新しく見つかったというようなことがあると、そのたびにその報道が一人から他の者へと伝えられるようになりました。

一方、学者にとっては、どこかの集まりに招待されそこで自分の仕事について参会者に話をする機会を与えられることが、大変名誉なこととされるようになりました。

そうした学会の中で、もっとも重要な位置を占めていたのはロンドン王立協会でした。

やがて学会からは、それぞれの会誌が発行されるようになり、またいろいろな科学雑誌も印刷されて、会員に配布されるようになりました。

そのような雑誌が刊行されるようになったのは十七世紀になってからで、それもデニス・ド・サロが人を雇いいれ、これは注目すべき業績だと判断したものを写させる仕事を初めてからのことでした。

そして、フランス科学学士院(アカデミー・デ・シアンヌ)が発足した当時、ド・サロはさっそくこの仕事から着手すべきであると提案し、これがそのまま実行にうつされることになったのです。

一方、ロンドン王立協会で長いこと事務の一切を取り仕切っていた幹事でヘンリー・オルデンブルク(一六一五?〜一六七七年)という人がいましたが、この人もまた、協会はぜひとも科学雑誌を発行すべきであるという意見を、熱心に説いて回っていました。

彼はこう書いています。 |

王立協会幹事オルデンブルク

科学雑誌の発行を行った

|

『知識というものは、自分にはわかっていることでも他人にはわからないとか、あるいはまたその反対に、他人にはわかっていることでも、こちらにはそうでないというようなことになりがちなものである。

だから知識を向上させようと思えば、どんな形ででもいいから、とにかく何とかして、お互いにわかったことを知らせあわなければならない。

そして自分のえた知識をもっと豊かなものにし、それがやがては広く世界共通の知識になるようにしなければならない。

そうすれば、その道の好事家や学者たちの取組んでいる様々な試みを、一層向上させるのに役立つのである。

それこそ、生きがいであり喜びではないだろうか。

人々のそういう希望にそうためには、印刷物を活用するにこしたことはないのである。

そして印刷物によって、お互いの業績がすこしもゆがめられずに伝え合えるならば、確かなそして有用な知識は、それだけ広められる。

そしてそれに刺激されて、いろしろと奇知に富んだ思いつきや企てが育ち、研究者たちはいよいよ勇気づけられて、新しい仕事に手をつけるようになるであろう。

こういうふうにして、自然に関する知識は向上の一途をたどることになるのである。』 |

こうして十七世紀も終り近くになったころは、科学の好きな仲間がより集まって学会をつくる動きがにわかに盛んになり、研究者はむさぼるように科学雑誌を読みあさりました。

その一方では早くも『奇知に富んだ思いつきや企て』があちこちからとびだしてくるようになりました。

そうした動きの中でみのってきたのが科学博物館という着想でした。

そして、その最初のものはロンドン王立協会に設けられたものです。

思いおこせば、かって西暦前三世紀ごろ、アレキサンドリアにも博物館というものが建設されたことがあり、そこには学校と図書館が付設され、さながら学問の一大牙城であるかのような偉容を誇っていたものでした。

しかしこのたびロンドン王立協会があらたに設立した博物館には、もとより図書館はあったのですが、その中身はだいぶ違ったもので、そこには主として科学者たちが実地について研究できるように配慮された、たくさんの標本が陳列されてあったのでした。

ところで、標本を保存するということはむずかしいことでした。

特に標本が動物である場合がそうでした。

というのも動物は乾かすとすぐその形が崩れてしまいますし、変ってしまってはせっかくの研究材料がたちまち物の役にもたたなくなってしまうからでした。

この困難を見事に解決したのは、王立協会の最初の会員であり、すぐれた化学者でもあったあのアイルランドの科学者ロバート・ボイル(一六二七〜一六九一年)だったのです。

彼はひょっとすると標本をアルコールにつければ、保存できるのではないかと考えたのでした。

現代の学生は誰でも、こうして保存された標本で、楽々と勉強することができるのですが、それもみな、あのボイルのおかげであるといってもよいでしょう。

アルコールにつけて保存された標本は、普通ガラスの入れ物の中におさめるのですが、初期の頃のガラスは何しろその材料が粗末だったので、とても透き通って見えるどころの話ではありませんでした。 |

標本のアルコール漬けを考えた

化学者ロバート・ボイル

|

しかし、それも十七世紀の後半に入るころ、新製品がつくられるようになってからは、見違えるようになりました。

それはカリ鉛(なまり)と砂からできている、重くてキラキラ輝く結晶ようの物質で、そのカリ鉛をつくるには粉末のフリントが使われていることから、一般にフリントガラス、もしくは鉛ガラスといわれているものです。

まもなく王立協会の各部屋には、こうしたアルコールづけにされ、ガラスの入れ物におさめられた標本が、どんどんふえていきました。

そしてこういうものが、それからの生物学研究室の備品の主な部分をしめるようになったのです。

とはいうものの、アルコールもフリントガラスもどちらかというと、ともに高価なものでしたから、まもなくそれに替わる手だてが考えだされるようになりました。

それはある防腐剤を注射することでした。

王立協会に創設された博物館は、やがてほかの場所でもまおられるようになり、それはフランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スイスというふうにひろがっていき、そのどこの博物館でも棚にはアルコールづけの標本の入っているガラス瓶の列が、いつでもお役にたたせていただきますと、人まち顔にずらりと並んでいたのでした。

ところで、フランスのベルサイユにもルイ十四世がのご下賜金(かしきん)でつくられたこの種の博物館が一つありますが、フランスの古い銅版画で一六七一年にできたものの中の一つに、その博物館の様子をこんなふうに書き込んであるものがあります。

その画面には、羽毛で飾られた帽子をかぶり、絹製の長ズボンをはいたあの偉大な帝王が、コルベールをはじめとしたフランスきっての賢人たちをしたがえてスックと立っており、その周りには陳列用の様々な標本がならべられてあります。

まず壁には、一人の人間の骨格と一頭のオジカと一頭のカモシカと一頭のライオンがかかっており、棚の上にはガラスの入れ物が並んでいますが、その中身はおそらくアルコールづけになって保存されている標本でしょう。

また、右手の隅に見えているのは、剥製(はくせい)のジャコウネコです。

そのほか、そこにはまだたくさんのものがありますが、それらはいずれも、自然の様子をくまなくきわめ、そこからえられた知識をすべて我が物にしようと意気ごんでいたこれらの紳士たちにとって、いつかは役立つこともあろうかと思われるものばかりです。

そして、王のすぐ前のところに机があり、その上におかれてあるのは一台の顕微鏡です。

図柄では、いましも大きな絹製のカフスからにゅっと出た王の手は、顕微鏡を指さしていますが、王はきっとそのとき、顕微鏡のことで何かコルベールに話しかけているところだったのでしょう。 |

ルイ十四世(椅子に腰をかけている人)

ベルサイユにロンドンと同様の博物館をつくった。

|

3 『何と多くの不思議なものが……』

top

十七世紀には数々の大事件が起こって、世界は大ゆれにゆれました。

この年代にイギリス人はあらゆる困難にもめげずジェームスタウンに、そしてプリマスに彼らの植民地をきりひらき、シャンプレンは北アメリカに最初のフランス居住地を建設し、海賊ヘンリー・モーガンはパナマを強奪しました。

また、一度はイギリス王の王座は空位となり王は処刑されましたが、オリバー・クロムウェルの死後、スチュアート朝の王たちが再びイギリス国王の王冠を引継ぐことになったのも、十七世紀のことであります。

またヨーロッパ大陸では、三十年戦役とよばれている戦争があり、ドイツの耕地は進軍する兵士たちの軍靴でめちゃめちゃにふみ荒され、一方ルイ十四世は、ベルサイユで豪華(ごうか)絢爛(けんらん)たる王者のおごりをほしいままにしていました。

そのほか、こうして年表のような形で、この世紀の間に起こったいずれおとらず重要だった出来事を数えあげる気になれば、まだまだいくらでもつけくわえることができましょう。

それらはすべて世界の歴史を一変させ、人間の生活をあらためさせたのです。

ところで、この同じ十七世紀に科学界でもいろいろな大きな出来事がありました。

それらのうちでもっとも重大であり、かつ長く後世にわたってはかり知れないほどの影響を及ぼすにいたったものとしては、何といっても、顕微鏡が発明され、これが科学者の間で一般に使用されるようになったことをあげなければならないでしょう。

顕微鏡は人間に、これまでになかった全く新しい力を与えました。

私たちは、これを使用することによって、いままでこの世の中に存在していたにもかかわらず、私たちの目には見えなかったばかりに少しも気づかれなかったいろいろなものを、すべて直接、この目で見ることができるのです。

顕微鏡をのぞくとき、そのレンズを通して手にとるように見えてくるのが、これまで何十万年、何百万年もの長い間だれにも知られなかった、あの何ともいえないほどウットリさせられる、途方もなく小さな物の世界なのです。 |

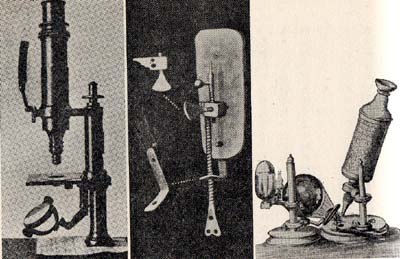

左からパスツール(1822〜1895)、レーウェンフック(1632〜1723)、

ロパート・フック(1635〜1703)が使った顕微鏡

|

複合顕微鏡がこの世の中に初めてその姿を現わしたのは、ほぼ一五九〇年ごろで、これを最初につくリあげたのはオランダの眼鏡づくりで、ザハリアス・ヤンセンという人であったといわれていますが、確かなことはわかりません。

また顕微鏡第一号ともいうべきレンズを磨き上げたのは、望遠鏡を初めてつくったガリレオ・ガリレイ(一五六四〜一六四二年)であると主張している人々もいますが、いずれにしてもそうした事実が証明されたということはきいていません。

とはいえ、これを初めてつくった人がたとえ誰であったにせよ、ともかくすばらしい器械が発明されたものです。

いまでは顕微鏡の種類にはいろいろあって、中にはレンズが一つしかないものもありますが、大抵のものは筒の上、下に二枚のレンズがはまっています。

そしてこの顕微鏡は、私たちの目の前に驚嘆すべきものをあばきだしてくれるのです。

それは私たちの肉眼で見ることかできる世界とは似ても似つかぬ別世界で、そこにはそこにしか見られない美しさが満ちあふれているのです。

たとえば、どう見ても茶色の粒々でしかないハエの目玉は、顕微鏡の下では、がらりとその姿をかえで、ぎっしりとしきつめられた円盤でできている、小さなガラス製の円屋根に一変するのです。

牛乳の一滴は銀色に輝く小さなたまの集まりであり、パンくずは枝わかれした円柱のざらざらしたかたまりであり、そして畑からとってきたひとにぎりの土くれは、かわいらしい草花でいっぱいの庭園なのです。

その当時の科学者で、この顕微鏡を欲しがらなかった者は一人もなく、誰もがこれを手に入れようとして血眼になったものでしたが、その気持はわかりすぎるほどよくわかります。 |

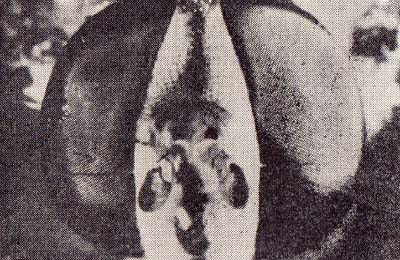

顕微鏡でのぞいたハエの頭

|

さて、イタリアのピサで医学校の教授をしていたマルチェロ・マルピーギ(一六二八〜一六九四年)もその一人で、彼もまたこの顕微鏡がのどから手がでるほど欲しくてたまらなかったのでした。

彼にしてみれば、もしもこの道具が噂通りのものだとすれば、これほど自分の仕事に役立つものはないだろうということがハッキリしていたからです。

というのは、マルピーギは学生たちに人間の体の各器官のことを教えていたのでしたが、この人体の仕組については、彼でさえわからないことだらけだったからです。

たとえば肺臓ですが、これをただ肉眼で見ていただけでは、細かなところは何もわかりません。

ですからその当時の解剖学者たちは大抵、肺臓は肉のかたまりであり、血液には空気がしみこんでいるものとばかり信じこんでいたのでした。

そうした中にあってマルピーギは、本当にそうなのかどうかと、いつも首をかしげてはいたのでしたが、さてその疑問をハッキリさせようにも、うつ手がないばかりに、どうすることもできなかったのでした。

そこへ現われたのがウィリアム・ハーベーの血液循環説で、この学説はたちまち全ヨーロッパに伝えられ、大評判になりました。 |

イタリアの医学者

マルチェロ・マルピーギ

|

それでもなお、一体、血液はどういうふうにして動脈から静脈へ移っていくのかというところは、誰にもわかってはいませんでした。

マルピーギはふと思いあたりました。

「よし、一つ俺は、顕微鏡を使ってカエルのような小さな生き物で調べてみることにしよう。

そうすればきっと何かが見付かるに違いない。

そして、カエルでいえることならヒトでもいえるにきまっているのだ。」 |

そこで彼は、しかるべき筋を通して一台の顕微鏡を送り届けてもらうことにし、これを手に入れることができました。

彼はこの顕微鏡を机の上にそなえつけ、まえから用意しておいた一匹のカエルをそのレンズの下にすべりこませました。

それはマルピーギが三十三歳のときで、一六六一年のことでした。

まあ一つ、こんな光景を思いうかべてみてください。

シーンと静まりかえった部屋、顕微鏡の上へ筒ごしにのしかかるように覆いかぶさっている青ざめた髭面、バラバラに切りきざまれ、ピクリともせずに横たわっているカエル、目にとびこんでくるものならどんなものでも写しとらずにはおくものかといった気構えで、鉛筆をにぎりしめている手。

「思った通りだ!」

と、マルピーギは思わず一人ごとをいったに違いありません。

そうです、彼が顕微鏡のレンズを通してみたのは、カエルの肺臓でしたが、それは実に見事なほど透き通っていて、そこに張りめぐらされていたセンイの網の目が、ありありとその姿を現わしたのでした。

彼はこれをもっと近づけてよく観察しました。

するとそこには薄い膜で裏打ちされた襞(ひだ)で取り囲まれていたり、さらに細かな襞で小分けされている、空気の小部屋がたくさんみつかりました。

そして、これらの襞のすべての縁(へり)の上には、細い血管が走っていることがわかりました。

カエルの心臓は、まだ鼓動を続けていましたので、そうしている間でも 血液がとじられた網の目を通りぬけて、動脈から静脈へと移っていく途中、ますます細くなっていく髪の毛ほどの細さの血管の中をそれが流れてゆく様子が、手にとるように見えたのでした。

こうした研究が何日も何日も続けられました。 |

顕微鏡でカエルの内臓の仕組を調べるマルビーギ

|

その結果、マルピーギは結局のところ、肺臓の中の空気と血液の関係については依然として全く見当もつきませんでしたが、その代り動脈と静脈の間にある毛細管の網の目をみつけることはできたのでした。

彼のレンズはやがて、カエルから他の動物の方へと向けられるようになり、最後にヒトの体で、この中にも動脈と静脈とをむすびつけている細い毛細管があることを、確かめることができました。

「ああ、これで私は……」

と、マルピーギは、つくづくこう感じないではいられなかったのでした。

「ウイリアム・ハーベーが口火をきった仕事に、最後のけりをつけたことになるのだ。」

事実、人間の血液は心臓から押し出され、体の中をグルグル一回りして、また元のところへ戻ってくるということが明らかになったのは、彼が顕徴鏡を使って毛細管を見つけ出すことができたからだったのです。

さて、顕微鏡による彼の研究は、さらに人体のそのほかの部分にも及ぶようになり、肝臓だとか脾臓(ひぞう)だとか皮膚などがくわしく調べられました。

彼の名声はみるみるうちにヨーロッパじゅうに広がっていきました。

しかしマルピーギその人は、ごく気質のやさしい内気な人柄で、それに元々病弱の身であったせいもあったでしょうけれども、きわめてひっそりと暮らしていたのでした。

彼がこうした研究に手をつけるようになってからほぼ六年ばかり過ぎたころ、彼はロンドン王立協会の幹事であったヘンリー・オルデンブルクから一通の手紙を受取りました。

それには、王立協会はあなたからの通信をうけたい希望をもっているが、あなたにその気持がおありかどうかをおうかがいしたい、としるされてありました。

マルピーギは、もちろん大喜びでこの申し出に応じることにしました。

そしてそのあくる年、彼は有名な王立協会の会員の一人に加えられることになったのであります。

当時の科学者にとって、この王立協会の会員にえらばれるということは一大名誉であり、数ある格付けの中でも最たるものの一つだったのです。

それからまもなく、ヘンリー・オルデンブルクはマルピーギにあてて、何か王立協会にふさわしい特殊な研究をやってみてはいかがと、勧めてきました。

オルデンブルクの思いつきでは、

「カイコの解剖などはどんなものだろうか。

というのも、あなたなら顕微鏡のとり扱いはお手のものだし、それにこの顕微鏡を使って調べるという方法は、まだわからないことだらけの昆虫類の研究にはまさにうってつけだからである。」とのことでした。

マルピフギはただちにこの仕事に手をつけることになり、それからというものは働きづめに働きとおしましたが、ついついその度がすぎたのか、しまいには彼の目は赤くぱれあがり、その上熱病にかかってドッと床についてしまったほどでした。

『さりながら』と、彼はのちになってこう書いています。 |

クワ(桑)の葉を食べるカイコ(蚕)

|

『私は仕事中いつも、自然界には何と多くの不思議なものがあることかと、つくづく驚嘆しないではいられなかった。

そしてそれらが次々とわが眼前に立ち現われてくるそのすばらしさに、心の底から湧き上がってくる喜びをおさえることができなかった。

その気持は到底筆にも口にもつくしがたいほどのものであった。』 |

二年ほどたって、彼のカイコに関する研究は仕上がりました。

それは、鉛筆でかき、赤チョークで色どったひとそろえの図画としてまとめられたものですが、そのどの一枚をとってみても、すべてそれらはどんなに込み入ったところまでも一つ一つ驚くほど忠実に克明に、しかも美しく写し取ったものでした。

昆虫の体というものが、どんなに精巧な仕組になっているかをまざまざと人に示すことができたのは、これが初めてといってよいでしょう。

もとより王立協会でも、この研究の出来栄えは大変な評判になりました。

マルピーギから協会へ、彼の肖像画が寄贈されたのはそれからあとのことでした。

いまもなお、それはロンドン王立協会の部屋の一つにかかっています。

さてマルピーギは、さらにこれまでのものとは少し趣が違っているものを自分の顕微鏡の下においてのぞき始めました。

それはクリの木の折れた枝でありますが、何でもこの枝は、ある日彼が日頃、友だち付き合いをしていたルフォー子爵の庭をブラブラ歩いている途中、たまたま目にとまり自室に持ち帰ったものだったそうで、木質の構造に関する彼の研究が始ったのは、それからのことだということです。

まだそのほかにも、草花や木々の解剖について王立協会へ報告するための論文を書いたり、毎日ニワトリの卵をわってはその中に入っている胚を顕微鏡のレンズの下におき、その発育の様子を追跡することによって、命というものがどのようにして形造られていくのかを知ろうとしたりしました。

こうしてたゆみなく続けられた彼の研究生活は三十年もつづきました。

その間、彼はピサからボローニアヘもどり、ボローニアからメッシナへ、そしてさらにメッシナからローマへと住居をうつしましたが、そのたびに顕微鏡だけはいつも彼が肌身はなさず持ち運んだものでした。

年月がたつにつれて、彼がやりとげた仕事のうちで、彼の研究業績として公にされたものも多数にのぼりましたが、それ以外に、彼の手元にしまいこまれたまま、一度も他人に見せたことのないものがたぐさんありました。

しかし、それらはその後に起こったおもわぬ火災ですべて灰になってしまいました。

当時、たまたまその椿事(ちんじ)に居合せて、これを見た彼の友人の一人、タングレード・ロビンスン博士は、その日、つまり一六八四年四月十八日の出来事について、こんなふうに書いています。

『私はボローニアで、マルピーギ氏とは何度かお目にかかったことがあった。……

氏は私の顔をたてる意味でわざわざ二度も私の宿を訪ねてこられた。

そのマルピーギ氏の邸宅が、彼の年老いた夫人の火の不始末がもとで一瞬にして猛火に包まれてしまったのだが、あの思っても痛ましい光景をまのあたりにしたのは、私がちょうどボローニアを離れようとしていたときであった。

彼の絵や家具や蔵書、それに原稿のすべては一つのこらずそのとき焼けてしまった。

突如としてわが身にふりかかってきたこの悲運に、身も心もうちひしがれた彼の姿は、見るもいたいたしいかぎりであった。

それにしても、彼がその後に示した態度は見あげたものというほかはなく、キリスト者としての忍耐心と、倫理観がこれほど見事な形で一人の人間の身にあらわれた例は、これまで、ついぞ見かけたためしがない。

というのも彼は自分の妻を責めるどころか、かえってこれをやさしくいたわる一方、彼自身としては書類が失われたことをおしんだだけで、そのほかには愚痴(ぐち)一つこぼそうともしなかったからである。』

マルピーギはそういうことがあってからまもなくこの世をさりました。

その死の前夜まで、彼はワシの耳の構造に関するちょっとした解説の口述を続け、それに自らの筆で署名したりしていました。

彼の手になった仕事の中には、火災にあって日の目を見なくなってしまったものがずいぶんたくさんありますが、たとえそういうものを今は見ることができないとしても、残されたものだけで十分、彼の真価はわかるのです。

彼は、彼のうけた栄誉に立派に値しているのです。

ところで、彼がその生涯をかけてやりぬいた仕事というのは、一体どういうものだったのでしょうか。

それはまとめていってしまえば、こういうことになるかと思います。

つまり彼は、余りにも込み入っておりまた微小でもありすぎるため、他の方法では絶対に見分けることのできないものでも、レンズを通してこれを調べてみれば、これだけのことは明らかにされるのだということを、一つ一つ万人に示したのでした。

マルピーギと前後してオランダでは、同じく命あるものについての研究ではありますが、これまでとは別な面からこれをとらえようとして、二人の人間が顕微鏡にしがみついていました。

その一人はヤン・ヤミフ・スワンメルダム(一六三二〜一七二三年)であり、いま一人は、アントニー・ファン・レーウェンフック(一六三七〜一六八〇年)であります。

ヤン・スワンメルダムは、あのマルピーギとはおよそ似ても似つかぬ人物でした。

マルピーギはなごやかで我慢強く、そしてやさしい心の持ち主でしたが、スワンメルダムは短気で怒りっぽく、幼少のころから、周りの者との間で喧嘩口論のたえまがなかったというふうでした。

彼はたえずセカセカとせわしなく、疑い深く、毒舌家でした。

そういった彼の性分は、あのレンブラントがかいた彼の肖像画を見た人であれば、誰しも成程とうなずかれることでしょう。

彼の父親は自分で船をもち、世界をまたにかけての取り引きをしていた富裕な薬種商で、自宅には各地から集められた様々な産物や、珍奇な動物などがずらりと陳列されていました。

それらはまるで大博物館のようだといわれました。

物心がついてからのスワンメルダムを夢中にさせ、成長してからの彼が、一日の大半をそこで過すようにしかけてしまったのは、ほかならぬこの博物館だったのでした。

こういう話があります。

あるとき、イタリアのトスカナ公爵がアムステルダムを訪問されたとき、かねてから噂にきいていたこのスワンメルダムの自然博物館が見たくなって、ここに立ちよられたことがありました。

そのとき、スワンメルダム少年は、この公爵をびっくりさせてやるうと、精巧にできている器具を使い、いままさにサナギに変態したばかりの毛虫をさっとひらき、その中から、まだ羽や足やくちびるが幼生の皮膚の中にたたみこまれたままのチョウをひっぱりだしました。

予想どおり、公爵のおどろきようは並大抵ではありませんでした。

公爵は是が非でもこの昆虫のコレクションがほしくなり、七万二千フロリンでゆずってほしいと申し出たばかりでなく、スワンメルダム少年を従者としてかかえこみ、彼をともなってフィレンツェへ帰りたいと言い出したほどでした。

スワンメルダムはこれを断わりました。

彼としては、このままアムステルダムで、この博物館の中で暮らすことのほうをえらんだのです。

けれども彼の父親は、そろそろ息子にも何かの職を身につけさせてやらねばなるまい、と考えていたのでした。

スワンメルダムは考えに考えて、とどのつまり彼は医学を勉強することになり、一六六七年にはライデン大学で医学博士の学位をとることができました。

彼は大学で、もう顕微鏡を使っていました。

そして彼はたちまち新しい器械に夢中になり、盛んにあれやこれやとレンズを通して見ていましたが、彼はやがて血液の中にある赤血球を見つけ出したのです。

この発見は若者がやった仕事としては、たいしたものであったといわなければなりません。

彼が無事、大学をおえて帰ってくると、父親は一日も早く彼を実地につかせたがりました。

しかしスワンメルダムは顕微鏡――彼の父親のいいぐさによれば『蚤(のみ)めがね』ですが――を使ってやる研究以外には見向きもしませんでした。

そこで、彼と彼の父親の間では当然のことながら、毎日激しいいいあらそいがつづくことになりました。

その折もおり、息子の方が重いマラリヤにかかって急に寝こんでしまったのです。

息子が重病とあれば、何をおいてもまず病気をなおすこと、万事はそれからというわけで、彼は田舎へ転地療養にゆくことになりました。

ときはまさに初夏で、野原にはミツバチや、コオロギや、バッタの群れが生き生きとざわめいていました。

スワンメルダムはちゃんと顕微鏡だけはもってきていました。 |

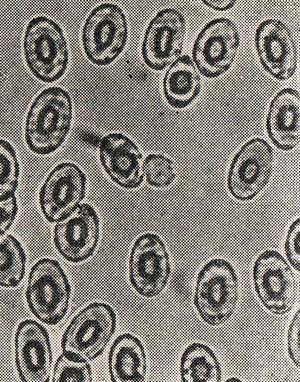

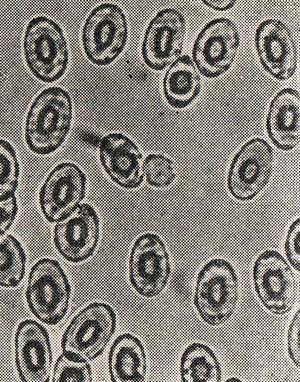

顕微鏡で見た赤血球――血液内の赤血球は

スワンメルダムが学生の時、発見した。

|

となってみれば、毎朝日が上るか上らないかのうちに床をはなれ、まっしぐらに野原の方へつっ走り、昆虫狩りに我を忘れてしまうようになったということも、自然の成り行きではありませんか。

彼はけっして、帽子をかぶろうとはしませんでした。

なぜといって、帽子は光をさえぎるからというのが彼の理屈でした。

ですから、作業が進むにつれて汗はタラタラと顔にしたたりおちてくるのでした。

そして夜になり彼は部屋にもどると、今度は机の上の仕事で、それは昼間観察したものを忘れぬうちに図にしてしまうことでした。

こうして彼はまる一か月というものを、ハチの腹わたを調べることに費やしました。

それからさらに彼は、そのほかの昆虫やそれらの臓器の研究に移っていったのです。

こんなふうでしたから、彼の病状はよくなりようがなく、彼が田舎に滞在した期閧のおわりごろには、そちらへうつってきたときよりもかえって悪くなっていたといってもよいほどでした。

彼の視力は弱り果て、午後ともなると、もうほとんど使いものにもならなくなってしまいました。

とはいえ、昆虫に関する彼の仕事は、見事な傑作でした。

彼は今はもうミツバチの生活史についてはその道の第一人者でした。

ミツバチの巣の中で女王蜂が占めている地位についても、堂々と自分の考えを述べることができました。

また、雄バチはグウタラで、雌バチは働きものであることも知っていました。

彼はまた、ミツバチの複眼についてもくわしく述べることができましたし、ミツバチの針の刺し具合もよく知っていました。

彼はミツバチのほかにもまだたくさんの昆虫について研究しました。

そして、昆虫にとってその体を守る骨ぐみの役をしているキチン質を発見し、昆虫の変態についてのあらゆる知識を、我が物にしていました。

スワンメルダムの仕事で特に人々を驚かせたのは、その並はずれた手さばきの細かさでした。

彼の友人ボエルハーベー博士は、彼の死後、彼が書き残したものを整理し、『自然の聖書』と題して出版した人ですが、この人も、彼の鮮やかな手際にはホトホト感嘆するばかりでした。

そのボエルハーベーが書いた文の中に、そのことがこんなふうに述べられています。 |

ミツバチの生活史についてもその道の

第一人者となったスワンメルダム

|

『彼は寸法も曲がり具合もそれそれ異なった、大小様々な顕微鏡をもっていた。

また、そのレンズは直径も焦点距離もいろいろであり、それらの中で最小のものから最大のものにいたるまで、すべてレンズ磨きの腕のさえからいっても、またガラスの透明度からいっても、求めえられるかぎりで最上のものといってよいものがそろっていた。

しかし、彼の研究の秘訣は、何といっても彼がもっていた超小型の鋏と、その並はずれた切れ味の鋭さであったように思われる。

彼はこれを自由に使いこなして、どんな小さなものでも処理することができた。

そのほか、彼がもっていた小刀にしろ乱切刀(らんせっとう)にしろ鉄筆にしろ、すべてこうした解剖道具はどれも、非常に小型で、しかも込み入った構造をもったものをバラバラにするのには、好都合なものばかりであった。

しかし、なにしろ余りにも小さすぎたので、これらをとぎすますには、一々、顕微鏡のレンズをのぞきながらやらねばならなかった。

しかも彼はこれらを使って、さながら解剖学者が大動物を解剖する時と全く同じように、ミツバチの腑(ふ)わけを正確にそして鮮やかにやってのけたのである。』 |

スワンメルダムがこの世を去ったのは、わずか四十三歳になったばかりのときでした。

そして、あれほど熱中した顕微鏡も、それからあれほど身をいれた解剖用の小道具も、後年の彼にはもはやガラクタ同然のものとして見向きもされなくなってしまいました。

というのも、彼はその頃にはすでにれっきとした狂信者といってよい状態になっており、科学は悪魔のしわざであるという想念に取付かれてしまっていたからです。

マルピーギもスワンメルダムも、どちらかというと早死にのほうでした。

二人ともおそらくは、自分があえてえらんだ仕事にたいする献身の度がすぎて、日一日と命を擦減らしていったのでしょう。

けれども、アントニー・ファン・レーウェンフックは、彼らのような生き方はしませんでした。

彼は、九十二歳の長寿に達するまで働き通し、しかもその間、病気らしい病気は何一つせず、いつもおいしくものがたべられる頑健そのものの体を、誇っていました。

マルピーギは人間の体や動植物を調べて、いろいろ細々したものを見つけ出し、スワンメルダムは昆虫の世界へ初めて探求のメスをくわえました。

しかし、レーウェンフックが自分で作り上げたレンズを通してあばきだしたのは、微生物という世にもめずらしい生き物が動めいている、不思議とも何ともいいようのない世界でした。

それにしても、こんな小さな生き物がこの世の中に存在していようなどとは、彼以外の誰が一体信じることができたでしょう。

全くこのレーウェンフックという人は何という風変りな老人であったことか! |

顕微鏡で微生物の研究を行った

レーウェンフック

|

|

|

|

レーウェンフックが生まれたデルフトの町と彼の生れた家 |

彼はオランダのデルフトで生まれ、死ぬまでの一生をそこですごしました。

彼はほとんど教育らしい教育はうけたことがなく、当然ラテン語の知識などあろうはずはありません。

なにしろ、その頃のラテン語といえば、これを知っているかいないかで、教育をうけた人間かそうでないかが、きまってしまうくらいだったのですから。

彼はまだ少年のころは、ある織物店の店員として働いていました。

その頃やらされていた仕事の一つは、小さな虫眼鏡で織物の生地を検査することでしたが、そうした仕事をやっているあいまあいまに、時々彼はこの虫眼鏡を布地以外のもの――たとえば、細い毛がニョキニョキはえている自分の手の皮膚だとか、机の木目だとかにあててみたことがありました。

「何だ、これは!」

と、そのたびごとに彼はこうつぶやいたに違いありません。

「まるっきり別ものじゃないか!」

その後、彼は自分でも一軒店をもてるようになり、妻をめとり、やがて子供もできて、家族を養う身となりました。

けれども、彼はひまを見つけたしては、せっせと眼鏡作りの店へかよって、レンズみがきの手ほどきをうけました。

彼が磨き上げたレンズはどれも精巧で美しく、その数は合計二四七個にも達しましたが、その中のあるものはその下においた些細なものを、何と二七〇倍にも大きくして見せたのでした。

さてこのようにレンズは磨き上げられたものの、これをはめこむ枠がなければ本当の使いものにはなりません。

彼はさらに金属を使って細工物をつくる技術を苦心して習い始め、やがてこれを自分一人の力で作り上げることができるようになりました。

その頃、金や銀は貴重なものでしたから、彼がどうやってそんな高価なものが買えるだけの金の工面ができたのかわかりませんが、ともかく彼の手製の顕微鏡の中には、金や銀でつくられた枠を用いたものがあるのです。

彼は四十歳ちかくなったころ、自分の織物店はやめてしまいました。

彼は二度妻をめとりましたが二度とも死別し、それでも子供は育っていきました。

その後、彼はある教会の雑役などを手伝っていたようですが、そのへんのことは余りよくわかっていません。

――ただ彼にはマリアという娘があって、家事の一切はこのマリアが取り仕切っていたということが伝えられています。

さて、レーウェンフックにとって、運命の神が彼に微笑みかけてくるのはこれからです。

彼は手製の顕微鏡で、手当たりしだいの物にレンズをむけ始めました。

――たとえば髪旻の毛、ハエの脳髄、ガの羽、一つまみのほこりなど。

彼はこういったものを繰返し繰返し眺めては、そのたびに思わずウームと感嘆の声をもらさずにはいられませんでした。

彼の近所の者たちは、この男は少々頭にきたと思いこんでいました。

が、その中でただ一人、彼のふるまいをあざわらうどころか、かえってそれが他人には真似もできない独創の賜物(たまもの)であることを見ぬいて、自らを恥ずかしくさえ思った人がいました。

そしてこの人からさっそく、彼のことがロンドン王立協会に知らされました。

折り返し王立協会からは返事があり、それにはレーウェンフックからの通信をまっているむねが、しるされてありました。

それからほどなく、彼はこれぞまさしく王立協会に通信するに値するものだといえるあるものにぶつかったのです。

彼は雨水をためる土焼きの壺からとってきた一滴の水に、彼の顕微鏡の焦点を合せました。

するとびっくり仰天したことには、そこには『ちっぽけな生き物』がヒョコヒョコ泳ぎ回っているではありませんか。

何度も何度も彼はこの『むさくるしい生き物たち』をあかず眺めました。

彼らはそれぞれに、信じられぬほどかぼそい足を備えているので、きわめて敏捷(びんしょう)に動いていました。

彼は、自分が見つけ出したものについて、ますますたくさんの手紙を書きはじめるようになりました。

彼が見つけ出した小童(こわっぱ)は雨水の中だけでなく池の水の中にも、いろいろな動物の分泌液の中にも、さらには自分自身の壷の中にもいたのでした。

その後五十年もの長いあいだ、彼が王立協会へあてて送り続けた手紙は、何百という数にのぼっていますが、それらはいずれも彼が知っていた唯一の言葉であった会話体のオランダ語でダラダラと書かれた長文でした。

その中には、デルフトの町で起こったいろいろな出来事や、近所のたわいもない噂話などがとりとめもなく続いているのにまざって、随所に彼がみつけた小童(こわっぱ=微生物)のことが、ざっと次のように述べられているのです。

『彼らはジッとしている。彼らは針の先にとまってでもいるかのようにうごかない。

かと思うと、ちょうどコマがまわるときのようにすばやく身をひるがえす。

そして、その範囲は、ごく小さな砂粒以上の大きさをでないのだ。』

『この、動物のうちでも最後のものは、大型のシラミの目の千分の一よりも小さい。』

『信じられぬほどの数にのぼる小動物、その種類は様々で、あるものは実に見事に動き回るし、あるものは寢がえりをうったり、右向きになったり、左向きになったりする。』 |

王立恊会は初めのうちは、レーウェンフックの手紙の中に書かれてあることを信ずることはできませんでした。

しかし、レーウェンフックの手紙によれば、彼のいわゆる小童を現に見て知っている人間は、デルフトだけでもたくさんいるのだということでした。

彼の手紙にはごていねいにも、

『牧師二人、町の名望家一人、そのほか信頼するにたる者八人』の連名になる宣誓(せんせい)口述書までが、そえられてあったのでした。

ところで、彼は自分がもっていた顕微鏡のうちのたった一つぐらいなら、王立協会に贈ってやってもよいと思っていたでしょうか?

それともそのつくり方を教えてやる気持になったでしょうか?

いやいや、彼にとって、そんなことはめっそうもない話でした。

そこでやむなく王立協会から、二人の有力な会員か彼の方へ出むくことになりました。

レーウェンフックは、この訪客たちを自分の部屋に招き入れ、そこに並んでいた飾り棚から、百余りもあった顕微鏡の中の一つを取り出しました。

そして彼らは、レーウェンフックから見せてもらったものを、確かに自分の目で見たのであります。

レーウェンフックが王立協会の会員に推されたのは、それ以後のことです。

彼の名はやがて全ヨーロッパに知れわたり、彼に敬意を表するために彼のもとを訪れる著名人が相継ぎました。

その中にはロシアのピョートル大帝の名も、あげることができます。

彼はそうした訪問客にたいしては、一々自分のレンズを手にとって、この人たちにのぞかせてはいましたが、そうしている間でも、彼はたえず、器械のどれかがかすめとられはしないかと、目をはなそうとはしませんでした。

彼の奇妙な小動物に関する研究は、まだまだつづきます。

彼がそうした研究を通じてどれほど彼らの習性に明るくなったとしても、時には彼らが病気の元になることがあるなどとは、さすがのレーウェンフックも、思いも及ばなかったのでした。

それはともかくとして、彼が見つけ出したものはまだいろいろあります。

たとえばその一つに、人間の精虫がありますが、これでまことに面白いのは、彼がその報告の中で、精虫の内部に胴体も、足も、頭も立派にそなわっているちっぽけな小人(こびと)が見えたといっているところです。

これはおそらく、当時のえらい学者がそういっていたことを、彼がそのままうのみにしていたのだろうと思います。

そのほか彼は、ナンキンムシやシラミのたぐいは、けっして汚物からわいてでてくるのではなく、それらはかならず親があり、その卵からかえったものであること、雄からの受精がなくてもアブラムシが生まれてくる場合があることなどを明らかにしました。

彼は時々人間の精虫の発見を報告したときのように、愚にもつかないバカ話で茶々をいれる、といったような悪ふざけを平気でやったりはしましたが、大筋から見て、彼の報告は科学者が手本にできるような正確なものでした。

彼は手紙の中でこういっています。

『私は自分の説にいつまでも、かかずらうまいと心にきめた。

十分うなずけるもっともな根拠が示されたような場合には、ただちにそれまでの考えを捨てて、別のものに移っていこう。 このほうがより真実に近いわけである。

なぜといって、私にとっては、自分の力の及ぶかぎり真実なるものを目の前におき、自分の身にうけたわずかばかりの才能を利用し、古びたいまいましい迷信をこの世の中からおいはらい、ひたすら真理をもとめ、これをつかむ以外には何の目的もないのだから。』

レーウェンフックが微生物を発見したことは、やがて私たちの目の前に繰広げられるであろう一つの新しい研究分野の開幕をつげるさきぶれであったといえましょう。

まもなく、あの『小童(こわっぱ)』を片ッ端から調べ上げ、彼らの素性や行状について、あれやこれやと調べてみなければ気がすまない人間か、続々と現れるようになったのです。

そして十九世紀も半ばすぎたころ、ルイ・パスツールは微生物病原説(Germ theory)をひっさげて登場し、ここに細菌学という全く新しい研究分野が現れることになるのです。

確かに、マルチェロ・マルピーギもヤン・スワンメルダムも、それにアントニー・ファン・レーウェンフックも、すべてそれぞれ科学に偉大な業績を残したすぐれた人々であった点では、誰一人異議を唱える者はいません。

とはいえ、その仕事の中身は、そこから何らかのまとまったものを導き出すのには余りにも範囲が広過ぎたばかりか、そうした筋道だったものも欠けていたうらみがありました。

それらはいずれも種々雑多な分野にまたがったあれやこれやの新しい発見や、それについての知識をただ雑然とかき集めたにすぎないものでした。

そこから何かを学びとろうとする人々は、とかく戸惑いを感じることが多かったのでした。

そうであればこそ、彼らのあとにつづく時代になって、自然のありようを極めようとつとめた科学者たちは、それまでにえられた所見を分類することばかりに心を奪われるようになったのです。

そうであればこそ、リンネウスの登場が、重要な意味をもってくるのです。 |

細菌学の父とよばれるパスツール

|

4 動植物の名づけ親・リンネウス top

時代が十八世紀に進んできますと、科学はいよいよその混乱の度を深めてきました。

顕微鏡のレンズを通して次々に浮び上がってきた微小な生き物たちは、数も種類もふえていく一方ですし、遠くはなれた地球の隅々にまでおし渡っていった旅行者たちは、それまでヨーロッパの人々が、ついぞ見かけたこともなかった数々の植物や、動物をもち帰ってきました。

そしてまもなく人々は、地球上のいかなる場所をとってみても、そこにはそれぞれの土地だけにしかない木や草がはえており、鳥や獣が住んでいるということを知るようになりました。

それからまた、ときとすると、長い航海を加えて帰ってきた船の船長たちがアフリカから、あるいは東方から、また西半球からえたいの知れない男女の群れを引き連れてきました。

彼らは疑いもなく人間の男でありまた女であったのですが、そうでありながらなお、彼らはヨーロッパで見かけるどの人間とも、似ているところは一つもありませんでした。

科学と人がよんでいる学問のすすめ方が、他のものときわだって違う点は、そこでは知識というものは常に秩序正しく、きちんと区分けされていなければならないということではないでしょうか。

であればこそ、学会も大学も一人一人の学者たちも、みなそれぞれに、自分たちの前にどしどし積み上げられていくとてつもなく厖大な知識の山積みを、できるだけ秩序だった配列に整理しようとつとめてきたのです。

彼らはこれまで長いあいだ、無数の努力を重ねてきました。

あるときは花の色を目安にすれば植物の分類が可能になるのではないかと考え、ひとまず赤い花を咲かせるものを全部ひとまとめにしたうえで、それらの間には、何か互いに相似たところがかならずあるに違いない、と懸命にさがし始めました。

またある人は、いやそれは葉っぱでやった方が――たとえば長い葉っぱ、まるい葉っぱ、ぎざぎざの葉っぱというような目安で整理した方がよいのではないかと考えました。

そして、これまた大変な苦労が重ねられましたが、それも結局は、骨折り損のくたびれ儲けでした。

というのも、植物の葉っぱには実に様々な形のものがありますので、そういった目安のどれにもあてはまらないものが、いくらでもあったからです。

このように、何とかして植物を分類してみたいとは思いながらも、一向に成績があがらない無駄な努力が重ねられていた一方、動物界のほうにも、これに何らか序列らしいものが与えられぬものだろうかと、いろいろ工夫を重ねていた人々もいました。

彼らが口にしていたことといえば、やれ、毛の長いものと短かいものにしたらどうだろうとか、やれ角のあるものとないものとにした方がよいのではないかとか、まあ、こういった事ばかりでした。

彼らは魚だとか、昆虫だとか、甲殻類だとかいうものをしらみつぶしに調べ上げましたが、すべてこれらに注ぎ込まれた努力の結果は同じこと、つまりは失敗であったということです。

要するに十八世紀までの人間か観察しえたかぎりでは、地球上に生きているすべての生き物の間には、何一つ図式らしいものも、体系らしいものもなかったのでした。

だが一七〇七年、スウェーデンのスメールランド地方にあるレシュルトというところで、のちにカロルス・リンネウスとよばれるようになったカルル・フォン・リンネ(一七〇七〜一七七八年)が呱々(ココ)の声をあげました。

彼の誕生や生い立ちについては、これといって取りたてていうほどのものは何一つありません。

彼の父親は村の牧師で、家族は芝土でおおわれた屋根のある、赤ぬりの小さな木造の小屋に住んでいました。

その家は田舎ではいたるところで見受けられるごくありふれたものでした。

ただ彼の家はその周りが一つの菜園になっていましたので、これはのちになってリンネウス自身の口から語られた言葉ですけれども、その家は、未来の博物学者が生をうけたところとしては、まさしく格好の場所であったというべきでしょう。

学校へかよっていたころの彼は、どの教師からもウスノロ扱いにされていました。

けれども、カルル少年がこと植物となると、たちまち目の色をかえてしまうほど好きでたまらなかったこと、そしてその種類を驚くほどたくさん知っていたことに気がついていた人が一人いました。

それは彼の父親と仲がよかったお医者さんでしたが、この人が彼の父親の顔を見るたびにいうことは、いつも同じでした。 |

動植物の名づけ親

カロルス・リンネウス

|

「ぜひ息子さんを大学へいれなさい。

そうすれば第一博物学の勉強ができますし、それにたぶん医者にもなれるでしょう。

これほど確かな将来の道というものは、そうざらにあるとは思えませんがねえ。」 |

そうはいわれてみても、彼の父親としては息子の教育のためとはいいながら、そのために使うことのできる金の余裕といえば、四十ドルそこそこというのがせいいっぱいのところでした。

しかし、それだけでも何とかまかなえないこともなかろうということになり、彼はルンドの大学へ進学することができるようになりました。

ルンドで一年余りを過したのち、彼はウプサラ大学へうつり、ここで初めて彼は立派な先生について植物学の勉強にいそしめるようになりました。

そこにはあの尊敬すべき老教授オロフ・ルドベックがいたのでした。

ルドベック教授は、まもなくリンネウスの人柄にすっかりほれこんでしまい、彼の仕事ぶりから、この青年に大きな望みをかけるようになりました。

二人は日一日と親しくなり、話しあう機会もしだいに多くなりましたが、そういうとき、しばしば話題の中心になったのは、老教授がかってその青年時代に旅をしたことがあったラプランド地方のことでした。

そして、今はすでに遠くすぎさったわが青春の日々をなつかしく思いだしながら、綿々と語ってくれる先生の話を、リンネウスはジッと聞き入る日がつづきました。

老教授はトナカイのこと、雪どけの水が方々から集まって矢のようにはやく流れさる渓流のこと、コケや地衣類のこと、もみの本のこと、大雪原のこと、そして真夜中の太陽のことを語ってくれました。

老教授にとってなつかしの島であったラプランドは、やがて若き弟子にとってはあこがれの島となりました。

リンネウスは大学で学業をおえると、ルドベック教授からの熱心なすすめもあったのでしたが、思いきってスウェーデン王立協会へ願書をさしだし、ぜひとも自分を科学調査の目的でラプランドヘ派遣してくださるようにと、申し出ました。

彼はその志願書に、自分はほかのことはともかくとしても、植物学には精通しており、その上どんな難所でも踏破できるだけの健脚の持主であるから、長い旅行には十分たえる資格があると自薦の言葉を書きつらねました。

王立協会の人たちは、彼の知識にほれこんだのか、その健脚ぶりにおどろいたのか、そのどちらでもあったのかわかりませんが、結局、彼の申し出を許可することにしました。

こうして、一七三二年五月十二日の朝十一時、リンネウスはウプサラの町を取り囲んでいた城壁の門をあとに、北へ向ってのびている道を歩き始めました。

その旅行のことを、彼は、日記にこんなふうに書きこんでいます。

『それは、目のさめるような春のある日であった。

空はどこまでも澄みわたり、辺りはポカポカと暖かく、西風はソヨソヨとここちよく人の頬をなでてくれていた。

ライ麦の穂は、はや十五センチもの高さにのびており、大ムギはすでに新しい葉をもっていた。

カバの木の芽は出かかっており、ニレとポプラをべつとすれば、木という木には葉が出初めていた。

春咲きの花のうちで、つぼみを開いていたものはまだほんのわずかしかなかったが、いまや全島が春をむかえて頬笑みに包まれていることは、誰の目にも明らかであった。……

十三キロほど原野を横切っていくと、木々が増え始めてきた。それまであちらこちらで我々一行の耳を楽しませてくれたヒバリの姿はきえ、ツグミがそれに変ってモミの木のいただきから、鳥の歌手の中なる歌手といわれるナイチングールに負けるものかと、その甘美きわまるさえずりを響かせてくれた。』 |

小さな村々の間を通りぬけている田舎道を大股で歩いているとき、また畑をよぎり、荒れ果てた北国のたたずまいの中に入るとき、リンネウス青年はどんなに元気いっぱいだったか、その姿が目の前にうかんでくるようです。

ところで、彼の日記の他のページには次のようなことが書いてあるので、それを読むと、その当時の彼の様子がよくわかります。

『私が着ていた上着は西コートランド産の麻毛と綿毛とのまぜおりの服地でできており、それにはひだはなく、赤いシャロン織りでふちどられ、小さなカフスとむく毛のカラーがついていた。

それになめし皮製の帽子とむく毛で裏打ちされた長靴という出で立ちであった。

そして私がもっていった皮カバンは長さが五十六センチほどで、幅がそれよりやや短いという小さなもので、その一方の側には止め金と穴がついており、手軽に開けたり閉めたりすることができるようになっていた。

この靴の中にはシャツ一枚、半そでシャツ二枚、インクスタンド一つ、ペン入れ一つ、顕微鏡、携帯望遠鏡、ブヨ予防のガーゼ帽子、クシ一個、雑誌、おし葉用とじこみ紙、それに、鳥類学に関する本と『高地植物誌』、および『生物の属性』の三冊、共に私が写しとった原稿のままで入っていた。

また腰にはジャックナイフをおび、小さな鳥撃ち銃と測量用めもりのついた八角杖とをもって歩いた。』 |

彼が用意していった装備の数々は、現在の自然科学者がもっているものと、そうたいして違いません。

ただ衣服の点ではだいぶ時代ばなれした感がしないでもありません。

また彼の旅行は、ほとんど徒歩ばかりでしたから、泥んこの田舎道や、荒れ果てた地方を一六〇〇キロ近くも歩き通したことになります。

そしてあるときはラプランド人からあやしまれ、あやうく撃ち殺されかけたり、またあるときは、夜おそく筏(いかだ)をあやっって激流をくだっている最中、アッというまに丸太がバラバラにくずれ、もう少しで命を失いかけたこともありました。

それでもどうやら事もなく、その年の秋頃、彼はウプサラに帰り、かの地で見聞きしたことをくわしく書きとめた報告書を、王立協会に提出しました。

その報告の中で彼はラプランド人の風習や、極地にある彼らの小屋や、トナカイの大群のことなどについて述べています。

彼はまた二十三種類ものヤナギの木の葉をおし葉にしたもの、厳寒にたえる草の標本、バターのようなこい黄色にいろづく糧秣用のかいば草などを持ち帰りました。

またプルケジュールというところでやっていた真珠採取業を見学したことや、穀物がないときでも代用できる様々なパンの製造法などについても書きとめておきました。

けれども、そのようなラプランドに関する新知識や、標本のたぐいよりもっと重要なものとして注目しなげればならないのは、彼がこの旅行の途中で動植物の分類法に関する一つの全く新しい方式を考えだし、それをノートに書きしるしてもって帰ってきたということです。

三年後、そのくわしい内容が『自然の体系』(Systema naturae)と題された一冊の本となって出版されました。

それはこれまで混沌としていたものを秩序だてることであり、それ以来、今日にいたるまで、そのまま用いられている命名法の方式でした。

リンネウスの方式によれば、植物も動物もすべて生き物の名前をつける場合には、二つのラテン語を組合わせたものを用いるべきであるというのです。

そしてその前のほうにくる言葉は、それがどの属にぞくしているかを示し、その頭文字は常に大文字で書くことにします。

たとえば、互いによく似通った小さい草花というものは、世界各国どこにでもたくさんはえています。

サクラソウもその一つですが彼はこれにPrinulaという名を与えました。

この属はほとんど全世界に広がっています。

しかしそのうちの一種のものにはPrimula vulgarisという名が、そしてまた別の紫色の花を咲かせるものにははPrimula farinosaという名がそれそれつけられ、第三のキバナノクリンザクラといわれているものは、Primula verisとなります。

こうして、リンネウスは何百という花に、いちいち名前をつけてやることができました。

この場合常にまず属名がその最初におかれ、そのつぎにそれそれの種名が書きくわえられるのです。

彼は動物を分類するのにも、これと同じやり方に従いました。 |

リンネウスは生物の名前を二つのラテン語を

組合わせたものを用いることに決めた

|

ウマとかネコとかいった属の間に見られる違いは、誰にもよくわかりますが、その次ぎにくる名前の方がそれぞれの動物が属している種名なのです。

そして彼は一つの種名が同定(生物の属・種をきめること)された場合、その種名の最後にはかならずこれを最初に確かめた学者の名前をつけくわえることにしました。

こういうふうにして、動物や植物に名前をつけてやるということは、リンネウスならずとも一度これに取付かれたら最後、誰でも、めったなことではやめられなくなってしまうほど面白い仕事でした。

それで彼はいつも、いやもし時間の余裕と忍耐心とが与えられさえすれば、自然界に存在するありとあらゆるものを分類することが可能になるであろう、といっていました。

秩序ただしく分類された知識としての科学は、すでにわが手中にありといった感じだったのでしょうか。

リンネウスの考えではこのやり方でやっていけば、鉱物でさえもまた病気でさえも、すべてことごとく分類してしまえるはずでした。

『自然の体系』の初版が、ライデンから出版されたのは一七三五年のことで、それはわずか十二ページそこそこのものでしたが、この本が後世に及ぼした影響は、実にはかりしれないほど大きいものでした。

そしてその初版の一冊はライデン市の著名な医師であり、またレーウェンフックの仕事をまとめて出版した人でもあった、ヘルマン・ボエルハーベー博士に贈られました。

そしてそれが縁となって、リンネウスはあの有名な植物採集家ハンス・スローン卿をはじめとするイギリス科学界の名士たちに、博士から紹介されたのです。

彼の名声はにわかにあがり、いたるところに広がっていきました。

一七三八年に彼はパリヘいったことがありましたが、そのときのことを彼の伝記作家フリースは、こう伝えています。

『パリに到着すると、彼はまっさきに植物園(Jardin des Plantes)を訪れた。

そこではベルナール・ド・シュシューが、一生懸命、異国ものとよばれている珍しい植物について、ラテン語で講義をしていた。

彼は何のまえぶれもなく、いきなり入っていった。

そこには一本の植物が展示されていたが、その名前はまだきまっておらず展示者もやや困っている様子であった。

わが主人公であるスウェーデン人は黙ってそれをジッと眺めていたが、この学識ある教授がぐずぐずしているのを見るや、思わずこう叫んだ。

「見たところ、これはアメリカ産ではないかと思われますが……」

ジュシューはびっくりして、振り返るなり大声で呼びかけた。

「君はリンネウスだね!」

「ぱい、先生!」

と答えがかえってきた。

講義はここで打ち切りとなり、ベルナールはあらためてこの学識ある外国人に、心からなる歓迎の意を表わさずにはいられなかったのである!』 |

かってはあれほどまでウスノロ扱いされた少年だったのに、今はすでにヨーロッパでも、もっとも著名な自然科学者といわれるまでになったのです。

彼は旅行し、妻をめとり、やがてウプサラ大学に腰をおちつけることになりました。

そこで彼は、以前彼の老いたる教師オロフ・ルドベックがその任についていた植物学の教授の席を引継いだのです。

彼は植物学の教育に全力を傾け、これを大いに普及させました。

彼の講義をききに集まった大学生の数は、ときには二、三百人にものぼったといわれています。

学生たちはドイツからイタリアから、そしてロシアその他の国々から彼の元へやってきました。

しかし彼の講義は、ラテン語で行われましたので、学生たちはあらたにスウェーデン語を勉強する必要はなく、その点では大助かりでした。

リンネウスの教えをうけた学生たちはたちまち、熱心な植物採集家に、そして分類家に育て上げられました。

彼はその『二名法』の用い方ばかりでなく、それぞれの植物を、規則ただしく秩序だてられた系統に従って記載するのにはどうすればよいか、ということも教えました。

そして、その中でも特に彼が強調してやまなかったのは、できるだけたくさんの種を識別せねばならないということでした。 彼がいうのには、

『たとえどんなに目立たぬことであっても、それが花であり、種であるかぎりは、夢おろそかにしてはならない。

たとえそれらがどれほど多かろうと、それはすべて創造主の御心によることで、それだけの数の種が造られたのはそれだけのわけがあったと知るべきである。

創世の初めより今日にいたるまで、この世の中にはあらたに種が生じたということはなかったのである。』 |

もっとも、こうした彼の考えは、現代の生物学では否定されていますが……。

さて、そういうことはのちの機会にゆずるとして、ともかくリンネウスにしてみれば、植物学は何よりも実地について調べることが大切だと考えていましたから、彼は学生たちに採集のための遠足を盛んに奨励しました。

そして、彼は学生たちを引率して、週ごとに数回もそういう遠足をこころみたものでした。

遠足の日には準備万端すべてとどこおりなく整えられましたし、学生たちはリネンの上着を身につけ、日よけのつばひろ帽子をかぶることにきまっていました。

そしてそのうちの一人が説明役をうけたまわり、何か新しいものが見付かるたびに、リンネウスの講釈を筆記する役もかねました。

そうした場合、現場にまっさきに姿を現すのは、いつもリンネウスでしたが、八時にはもう二、三百人の学生が集まってくるのでした。

それから日が暮れるまで、彼らは標本さがしに夢中にだったり、先生の周りを取り囲んでその講義に耳を傾けたりしながら時をすごすのでした。

やがて太陽は西のほうに没し、夕闇が辺りにしのびよってくる頃になって、彼らはやっと帰り仕度にとりかかり、それからはまっすぐに町をめざしての行進でした。

それはリンネウスを先頭に、ある者はフレンチ・ホルンを高々と響かせ、ある者はケトルドラムを打ち鳴らし、またある者は、幟(のぼり)を風にはためかせているといったような、とびきり陽気なものでした。

この華々しいパレードは、ウプサラ大学の植物園につくまでつづき、そこで解散ということになるのですが、そのまえにはきまって口々に叫ばれる「リンネウス万歳」という大歓声が、古い大学の壁からコダマして聞えてくるのが常でした。

リンネウスにとってこの野外遠足は、よくよく楽しかったものと見えて、彼はいつもこういっていました。

「仕事にうちこむのも結構だが、ときには、思いきり歓(かん)をつくすのも悪くない。」

そして教師と弟子とが一団となるこの有名な遠足は、相変わらず続けられました。 |

遠足の日にはリンネウスと学生が、

標本探しに熱中した。

|

いま一つ、彼のお気にいりのものがありましたが、それはご自慢の植物園でした。

彼はこの植物園を、まえにパリで見たことのあるあの有名な植物園にまさるとも劣らないほど美しいものに、したかったのでした。

彼の考えでは植物園というものは、いわば植物の生きた図書館のようなものでなければならず、そこでは誰でも植物の名を知ることができ、それについて調べることができるようになっているべきものでした。

一時はこの植物園には三千種以上もの違った種類の植物があったこともありました。

ロシアのカクリーナ女王はわざわざ、数百種も種類の違った組物の種をおくってこられました。

遠くはなれたところから外国産の植物の標本を送り届け、彼を大いに喜ばせた人もいました。

その中のあるものは南アフリカのケープタウンからはるばる送られてきたものです。

また彼は植物を馴化(じゅんか)する仕事にこりはじめ、シナ茶を何とかしてスウェーデンでも栽培できるようにいろいろと苦労しましたが、これはうまくいきませんでした。

それからあとしばらくして、彼はこの植物園で鳥や獣(けもの)を飼うことにしました。

スウェーデン皇太子は、インド熊一頭と『無双のパタンインコ』一羽に、何匹かのテンジクネズミを寄贈されました。

その後、一匹の類人猿、一匹のサル、四種類のオウム、一匹のオランウータン、それに何匹かの金魚がくわわりました。

ルイザ・ウルリカ女王は、さらに一羽のヒクイドリを寄付されましたが、この鳥は相当長い間、植物園の中で生きていました。

リンネウスは、いつもサルの悪ふざけの相手になってやっては面白がっていましたが、一番好きだったのはオウムだったようで、その中でも特に一羽のオウムが、彼によくなついていました。

彼の伝記作者によると、

『そのオウムは、終始彼の肩にとまっており、食べ物もわけてもらっていた。

それで、オウムは、ひもじくなるといつも、「カルルさん、十二時ですよ。」と口まねしたものであった。』

この植物園で植物や動物を観賞し、そこの主人である褐色の目をもった紳士と会話をまじえるために訪れてくる訪問客の数は、年々ふえていく一方でした。

一七六九年には、ボルチモア卿フレデリック・カルベールは、ヨーロッパ旅行の途中、まっしぐらに四頭立馬車を、扉のところにまでのりつけました。

彼はリンネウスに面会したいばかりに、王に拝謁するまえにここへやってきたのでした。

そしてこの植物園を見て、すっかり気にいってしまい、リンネウスには金製の嗅ぎ煙草入と、三百ポンドもの価値がある銀製の装身具を、訪問の記念として贈呈することにきめたというほどの喜び方でした。

その後、何年かの間に、リンネウスは動物や植物に関する数冊の本を書きましたが、ラプランド旅行のさいに仕上げたあの小さな『自然の体系』ほど重要なものはありません。

いま、世界のどこででも、学者たちは深い敬意をこめずには、リンネウスの名を口にすることはできません。

まことに彼こそはスウェーデンが生んだ偉人であったといえましょう。

スウェーデンの国会は、彼に爵位を贈ってその名誉をたたえました。

彼はよわいすでに七十に達していましたが、なおかくしゃくたるもので、元気はいささかも衰えを見せませんでした。

ただ、時々痛風に悩まされはしましたが、それも、

「野イチゴをたべれば、こんなものはすぐ良くなってしまうさ。」と、いつも彼はいっていました。

彼が没したのは、一七七八年になってからのことでした。

植物園も動物園も、この主人を失ったあとは荒れほうだいに荒れてしまいました。

彼の未亡人は、彼の論文や書いたものをあるイギリスの収集家の手に売りわたしてしまいました。

スウェーデン王はそれらが商船につみこまれ、いままさに国外へもちだされようとしていることを伝えきくと、すぐに一隻の軍艦を派遣し、その船においつかせようとしましたが、とうとう間に合いませんでした。

彼の植物園は荒れはててしまいました。

そして彼が書き残しておいてくれたものは、ロンドンにもちさられてしまいました。

しかし彼の弟子たちは、彼が先べんをつけた偉業のあとを立派に受継いだのです。

先生の教えたあの教室から、そして先生に引率されてアチコチ歩き回ったあの遠足から、彼らは世界の各地にちらばり、そこで標本を集め、調査しそして分類する仕事を続けました。

その中のある者は、はるか南海のはてまで、他の者はまた南極大陸まで、その足をのばしました。

彼らはアフリカでアジアでそして西半球で、ひたすら先生のあとをついで、生き物の世界に秘められているたぐいまれなほどの美しさと、微妙をきわめた複雑さに、雄々しく立ち向っていったのでした。

そして彼らはまた敬愛する師リンネウスがそうであったように、強く心をひかれたのは、はてもなく繰広げられる種の多様性でした。

とはいえ彼らはまた、動物にしても植物にしてもこれらの種というものが、何故こうも違っているのかという問題に真正面から取組もうとはしませんでした。

そしてこの問題は、やがて訪れてくる次の時代にもちこされることになるのです。

5 化石の骨を調べる top

リンネウスがこの世を去ってしばらくすると、草木や獣や鳥や魚に対になったラテン語の、名前をつけることがやたらにはやりだしました。

人々は、われもわれもとブリキ製の採集容器をぶらさげて、森や野原を総なめにしてしまのではないかと思われるほどの熱の入れ方で、手当たりしだいに植物を採集しては自宅にもちかえり、それらを、何百、何千という種類に分類しました。

そして、このようにして集められたコケやシダやキノコや、おびただしい数の貝殻や魚や昆虫のたぐいが一々整理され、名前がつけられたのです。

ただ、獣のたぐいになりますと、ところかわれば品かわるの程度が、ほかの生き物より目立っていたので、その分類ははるかに厄介でした。

それもどうしてそうなっているのかは誰も問題にせず、実際そうなのだから仕方がないというだけで、けっこう事はすまされていたのでした。

たとえば、ネコの仲間を他のものから区別してこれに Felisと名づけるのは、大変たやすいことです。

それからまた、同じネコの仲間でもライオンのようにその毛並が柔かくて、茶色なものには、Felis leoと命名するのも雑作ないでしょう。

その伝でいけば、あの縞模様そのままの毛並をもったトラは、Felis tigrisということになるわけです。

だがここで具合が悪くなってしまうのは、同じライオンはライオンでも、それが住んでいる上地柄によって様子が全く変ってしまうということです。

そこでやむをえず、どこ産のライオンであるかをハッキリさせるために、たとえば FelisFelis leo sengalensis といったふうに、名前のおわりに、さらに、産地をつけくわえなければならなくなりました。

しかしこうなれば、それはもはやリンネウスによって提唱された、二名法の枠からはみでた三重の名前になってしまうわけです。

ナポレオン時代のフランス人で、督学官(とくがくかん)の役についていたジョルジュ・キュビエー(一七六九〜一八三二年)男爵は、かねてから余りにも分類とか、命名とかにこだわりすぎていた当時の学界の風潮を苦々しく思っていましたので、いつも、こんなふうにいっていました。

| 『あるものを何と呼ぼうと、そのことだけでどれだけの違いが、ハッキリさせられるというのだろうか? 科学者がしなければならないのは、名前をつけることでばなく、その物をよく理解することである。』 |

もとより、これはよくない面だけを強調しすぎたいい方であって、動・植物を整理し分類するうえで、リンネウスやこれにしたがった学者たちがはたした貢献は、十二分に認めないわけにはいきません。

とはいうものの、キュビエーにはキュビエーの考えがありました。

他の人が真似ることのできない仕事を、自分はやっているのだという自負があったので、他人の仕事がみなくだらないものとしか思えなかったのも無理はなかったかもしれません。

キュビエー男爵は、いつも人目をひく人物でした。 |

キュビエ一男爵

|

彼の口をついて出てくる言葉は何事であれ、世の人々の注意をよびさまさずにはおきませんでした。

胸に光っているナポレオン皇帝ご下賜の数々の勲章、そしてその美しい制服、威風堂々としたその体格、手入れのよくゆきとどいた白髪――それらすべては、この人物がおしもおされもせぬ指導者であり、満々たる自信家であり、その意見にたいしては、何人も反発することを許さぬ権威者であることを証明していました。

彼は科学上の仕事を実に手際よくさばいていきましたが、それはちょうど彼が勤めていた官庁での事務処理で発揮された、彼の働きぶりとそっくり同じやり方でした。

キュビエーがやりとげた研究の細かなところは、すべて手元に集めておいた大勢の学生や、助手たちにやらせたものです。

そればかりではなく彼は、ちょっとでも自分とかかわりあった者であれば、誰でも加勢してもらえるように仕向けてしまうコツを、よく心えていました。

朝になると、彼の重要な仕事がまっている役所へ、彼をのせてはしる馬車が、玄関前にまっています。

その出勤前のひとときをさいて、彼は自宅にいる客人たちへ動物図鑑の模写を割当ます。

そして夕方帰ってくると、かならず頼んだ仕事はおわったかどうかを訊ね、その出来具合を点検することを忘れませんでした。

もちろん彼が初めから、そのような重要人物であったわけではありません。

彼の父はスイスの陸軍の士官でしたが、のちに退役となってアルザス・ローレーヌに家をかまえました。

母は、若い頃ろくに学校へもいけなかった人たちに、ときたま見受けられる、あの大の学問崇拝でこりかたまった人でした。

彼女は息子に読み書きを教え、やがて土地の小学校へ送りだします。

そして彼女自身は、ラテン語はさっぱりわからなかったのですが、毎日、ラテン語のレッスンをわが子に暗誦させてはそれにききほれてしました。

キュビエー男爵は、その立派で華やかな後半生を通じて、この母をいつも敬慕(けいぼ)していました。

彼女が大好きであった花がアラセイトウであったということから、キュピエーの居間の机の上には、いつもアラセイトウの赤い花が、花瓶に入れられて飾ってあったということです。

この母親が、わが子に本を買ってやれるだけの金をどんなふうに工面していたかは知るよしもありませんが、キュビエーが、その少年時代を通じて我が物とすることができた本の中で、後生大事に持ち歩いていた本が、少なくとも一冊あったことは確かです。

それはベサリウスとほぼときを同じくするスイスの自然学者でもあり、医師でもあったコンラッド・ゲスナー(一五一六〜一五六五年)によって著わされた『動物誌』(Historia animalium)と題された部厚い書物でした。

この本は、その頃までにみつかった動物に関する知識の宝庫ともいうべきもので、知りたいことのすべては、これ一冊だけで、一切間に合ってしまうといったものでした。

その内容の大部分は、事実にもとづいた記述でしたが、中には人魚についての長い話など、少しどうかと思われるようなものもまざっていました。

しかし何といっても見事だったのは、木版画で飾られた挿し絵の美しさでした。

そして若き日のキュビエーは、これらを一つ一つ本文に書かれてある通りに色分けしていく楽しみで、ついつい時のたつのも忘れてしまったことが、いくたびあったことでしょう。

そのほかにもなお一つ、強く彼をひきつけた本がありました。

それはその頃のフランスで威勢ならぶ者なしとまでいかれた一流の名士であり、大金もちでもあったビュツフォン伯爵の『地球自然史』でした。

しかし、これは全二十二巻という大部のものだったので、とても買ってもらえるようなしろものではありませんでした。

彼がこれをみつけたのは、ある日、たまたま訪れたある親戚の家の書庫の中でしたが、それからというもの、彼はたちまちその虜(とりこ)になってしまいました。

ビュッフォンはその書物の中で、地球の歴史を七つの世代にわけて説明しました。

そして、その最初の世代を彼は灼熱期(しゃくねつき)と名づけ、第五期にはサイだとかカバだとかゾウなどが現われ、第七期になってヒトが現われるというのです。

若い頃から何でも大がかりなものが大好きであったキュビエーには、ピュツフォンのこのような考えは、特に強く訴えるものがあったのです。

なにしろキュビエーといえば、のちになって何よりもまず、「その持ち前であった気宇潤達(きうかったつ)な精神 Ce qui caractarise M. Cuvier c'est l'esprit vaste」をもって知られるようになったほどの人物ですから、ビュッフォンによって繰広げられた壮大な物語に、彼がどんな気持で引き込まれていったかは、およそ想像がつくというものです。

さてキュビエーは、このようにして十二歳になったときにはすでに、動物に関するかぎり、ゲスナーからもビュッフォンからも、何一つとして教えてもらわなければならないものはないといっていいほどの、知識の持主になっていました。

彼はいつもこれらの書物のどれか一つをポケットにしのばせては持ち歩き、せっせと鳥や昆虫や、草木や、獣のたぐいの写生にいそしんでいましたが、そのうちのいくつかには賞金がついたりして、そのたびに母親を有頂天(うちょうてん)に喜ばせたものでした。

そうしているうちにやがて彼は、ビュテンベルク王の伯父にあたるシャルル公のひきたてで、シュツトガルトのアカデミーに入学できることになりました。

そのとき彼は十四歳でした。

そして、それから以後アカデミーで、彼がどのように過していたかは余りよくわかっていません。

ともかく、そこで学業をおえてからは、デリシー伯爵の息子の家庭教師となり、ノルマンジーの海岸ぞいにあたるカーンに近いところで、六年ばかり暮らしていました。

その頃はちょうどフランス革命の真最中で、ノルマンジーには王党派の貴人たちが多勢逃げ込んできていましたが、そうした人々の中の一人に、キュビエーを『王の園

(Jadrin du Roi)』に勤めていた自分の友人へ紹介した者がいました。

『王の園』というのは、ルイ十四世の命によりパリにつくられた大植物図で、その名は当時、全ヨーロッパの隅々にまで知れわたっていました。

キュビエーは、革命がおわってからこの植物園に勤めることができたのですが、初めのうちはまさかこれほどの幸運が自分に舞込んでこようとは、夢にも信じられなかったほどでした。

それからまもなく、彼はナポレオンの目にとまるようになり、やがて開始されたエジプト遠征に、自然科学の研究者団の一員として参加するよう招きをうけました。

そのとき、キュビエーはこの招きをうけなかったのでしたが、それがどんなに上手な断わり方であったかということは、その後すぐにナポレオンから、べつな職が与えられたところをみても、ほぼ想像することができましょう。

そして、彼は一八一三年には帝室特別顧問官(Commissaire Imperial Extraordinaire)に任ぜられ、翌一八一四年には、国会議員に選出され、さらに一八一九年には男爵に、一八三一年にはその上の爵位に叙せられるという具合でした。

その間、彼の周りに集まってくる友人の範囲はますます広くなり、ますます多くの人々が彼の邸宅にひきよせられ、それにつれて勲章はいよいよその輝きをまし、制服の美しさはいよいよ派手になっていきました。

このように彼の社会的地位はめきめき上っていく一方でしたが、それに全く歩調を合せるようにして、自然史に関する彼の興味もまた向上していきました。

確かに彼は男爵であり、督学官(とくがくかん)であり、解剖学教授でもあったわけですが、同時にまた一人の科学する人でもあったはずです。

いや、おそらくは彼自身心のうちでは、自分はまず第一に科学する人でありたいと望んでいたことでしょう。

中でも彼の関心をひきつけていたのは解剖学でした。

彼にとって、様々な骨の部分や骸骨の群れやそれに骨格を組立てるのに使う足場などは、ただそれらを目の前にしただけでワクワクしてしまうほど魅力のあるものでした。

キュビエー以前の解剖学者といえば、そのほとんど全部が医者であり、従って彼らはまず人体の仕組を調べることから研究を始めたのでした。

それが他の生物のそれと比較されるようになったのは、キュビエー以後のことです。

キュビエーはまずもっとも簡単な形のものから始めました。

彼はカーンで暮らしていたころ、すでにその地方の海でとれる魚や軟体動物や蠕虫(ぜんちゅう)などを調べていました。

また、パリに出てきてからはサイだとかソウだとかキツネザルなどについて、細かい調査研究を行い、そして最後にヒトの骨格に移っていったのでした。

そうしているうちに彼の大計画は、だんだん形あるものに変っていったのです。それは結局未完成におわってしまいましたが、しかしそういうものが計画されたおかげで、その発足と同時に比較解剖学が産声をあげたのでした。

キュビエーの考えは数々の講演やパンフレットの中で述べられていますが、彼はそれらをまとめて最後には一冊の書物とし、『構造に従って類別された動物界』

( Le Regne Animal Distrivue d'apres son Organisation

)と題して出版しました。それによりますと、動物は、脊椎動物、体節動物(甲殻類と昆虫類)、軟体動物、およびヒトデやクラゲのような放線虫類の四つの大きな群にわけられることになります。

ただ、彼は命の元になるものは何かという問題には答えていません。

彼の意見によれば、 |

キュビエーは人間を含めて動物の骨格に

興味を持っていた。

|

『それは何人にも答えようもないなぞである。

命についていえるのは、それは一つ前の命からしか現われてこないということだけであって、それがどのようにして生じるかということは、我々の知りうる限界の外にある。

だが、動物の四つの大きな群については、それぞれを明確に区分けすることができる。

そして、それらの各々の群に属しているそれぞれの種は、それぞれ不変であって、常に同種の子を産むものである。』 |

つまり、彼は生物の種は不変であると、高らかに宣言していたのです。

一方、革命後のパリでは、建造物の新築が次々と行われるようになりました。

そして、それらはみな石造りであったため、石の切り出しが各所で盛んになりましたが、それらの大部分をしめている石灰石は、それぞれハッキリと区別された地層から出てくるのです。

当時の地質学はまだ誕生したばかりでしたが、それでも科学者はいずれも、いろいろ違っている岩石の層はそれそれ地球の歴史に登場してくる各世代の順になっているということを認めていました。

ところが、こうしたいろいろな地層から石灰石を切りだしてみると、その中にはおびただしい数の化石の骨が混じっていました。

キュビエーはこの化石に深い興味をいだき、これをじっくりと調べてみることにしました。

そしてさっそく、たくさんの働き手を集めて、化石の分類とその調査に、とりかかったのです。

けれども、いざこの仕事を始めてみると、はるか悠久(ゆうきゅう)の昔から積み重ねられた岩石の層から、化石になった骨を掘り出して、アチコチにちらばっているものを一つ一つ、つなぎ合せなければならぬ苦労というものは、実に並大抵ではなく、それはまことに芯(しん)の疲れる作業の連続でした。

キュビエーは、すでに長いことかかって、動物の体を形づくっている各部分の間にはどのような相関関係があるかについての考えをまとめあげていました。

それによれば、もしもある動物が、あるきまった型のあごをもっているとすれば、かならずその動物のひずめもある一定の型をもつものであろうし、その消化器官もそうであるに違いないというのです。

それに基いて今度は、集めた化石の骨をつなぎ合せてみると、それらの形から、かってはるか遠い過去に生きていたときのその動物の体の柔かい部分が、どんなふうであったかを推しはかることができることに気がついたのです。

こういう方法が、やがて古生物学という学問のもとになるのですが、その点からみれば、キュビエーはいわばこの学問の生みの親であったといってよいでしょう。

しかし彼はこのようにして、遠い昔に生きていた動物の骨を集め、それらを復元してみてはその格好が、いま自分たちが目の前にしている動物のそれと、いかにも違っているのに驚いているうちに、大変厄介な疑問が頭をもたげてきました。

「どうしてこんな違いがあるのか?

動物の種は不変であり、同じ種の親は同じ種の子だけしか産まないということはこれまでかたく信じてきたし、人にもそのように教えてきたのだが、もしもこれに間違いないとするならば、化石の骨から復元された動物のようなものを、パリ近くではもはや見かけることができないというのは何故だろう?」 |

秩序を重んじ、ことにあたっては用心ぶかかったキュビエー男爵であるからには、あくまでも自分が事実であると信じるところに従って理論は組立てられなければなりません。そして彼の信じるところによれば、生物の種はけっして変化するものであってはならないのです。

それゆえ彼は是が非でも、何らか違った説明をしなければならなくなったのでした。

そこで考え出されたのが次のような学説で、これまた科学者の大部分を、信じこませてしまったのでした。

『私が調べた化石の骨のもとの動物は、いつの時代にか、突如として襲ってきた天変地異でほろんでしまったのである。確かに、そのような大災害が何度かこの地球上で起こったことは事実である。

そのたびに、山は崩れて海におちこみ、海水は土地を洗いながしてしまった。

そして、生きていたものはすべて滅びさったのである。

それが確かな事実であるということは、エジプトでも、カルディアでも、パレスチナでもそうした伝説がいまもなお語り伝えられていることから考えても明らかである。

もっとも、地球上のどこか遠くはなれた土地だとか、海の孤島などで、その大災害から免れたところはあったかもしれず、そうしたところでは何事もなく、生き続けることができた生き物もいたかもしれない。

しかし、私のもとに集められた化石となって残っている先史時代の生き物は、すべて永遠に滅びさって、今は全くない状態なのだ。』 |

当時の科学者の間では、ほとんどの者がこのキュビエーの天変(てんぺん)地異(ちい)説を信じました。

しかし、中には反対してした者も、何人かはいました。

エチエンヌ・ジョフロア・サン・チレールもその一人でしたが、彼は一八三〇年に開かれたフランス科学学士院の席上で、生き物の種は時とともに変化するという考えを堂々と主張して、これに反対したのでした。

キュビエー男爵は、これをきいて非常にびっくりしました。

「この俺に、たてつく奴がいようとは、とても信じられんことだ!」

そしてキュビエー男爵は、この反論にさらに反対したのです。

しかし、そのときすでに一方では、ジャン・バプチスト・ピエールとラマルクが、もう長いことひかえめな態度ではありましたが、種は時が経過するにつれて変化するのだと言い続けていたのです。

けれどもラマルクは、キュビエー男爵のような権威者でもなければ、重要人物でもありませんでした。

キュビエー男爵は一八三二年に、パリをひとなめにした疫病でこの世を去りました。

彼の死後、人々はようやくラマルクが言っていた事はひょっとすると本当なのではないかと、考え始めるようになったのです。

top

**************************************** |