|

****************************************

HOME 概要 ツィオルコフスキー ゴッダード オーベルト フォン・ブラウン ガガーリン

Ⅲ オーベルト

宇宙飛行はかならず出来るという大胆な説を唱え、

宇宙旅行協会を作って大勢のロケット学者を育てた人。

1 医者よりも宇宙飛行が好き top

ロケットの発達の歴史のなかで一番重要なのは、第二次世界大戦の前に、つまり一九二〇年代から三〇年代にかけて、ドイツで行なわれた研究です。

この頃のドイツのロケット研究には、多くのロケット学者が活躍しますが、この本ではその初めの半分の研究を指導したオーベルトと、あとの半分を指導したフォン・ブラウンについてお話することにしましょう。

ヨーロッパにオーストリアという国があります。

いまでは音楽で有名なウィーンを首都とした小さな国ですが、第一次世界大戦までは、いまのハンガリーやルーマニアの地方をふくむ広い大きな国でした。

いまのルーマニア領になっている所にトランシルバニア山脈が走っています。

この山の多い地方にシビウーという町がありますが、一八九四年七月二十五日にこの町に男の子が生まれました。

お父さんは外科のお医者さんとしてその町で名を知られていました。

この男の子の名前はヘルマン・オーベルトといいました。

オーベルトはこのめぐまれた家庭で、スクスクと成長していきました。

オーベルトは勉強のよく出来る子でしたが、ただ頭が良いだけでなく物事に非常に熱中する癖がありました。

何か一つのことを考えだすと、夢中になってそのことに気を集中させてしまって、周りの人が話しかけても、ちっとも気がつかないようになってしまうのです。 |

ヘルマン・オーベルト(1894~1989)

|

向こうから知っている人が歩いて来ても気がつきませんし、自分の家の前まで歩いて来てもそのまま通り過ぎて、ずっと向こうの方まで歩いて行ってしまいます。

物事に熱中するのは良い事ですが、このオーベルトみたいにすぐ我を忘れてしまうと、道路で車にぶつかったり穴に落ちたり大変危険です。

お父さんとお母さんは、このオーベルトの我を忘れるという癖を、大変心配していました。

この夢の多い少年オーベルトがとりわけ熱中したことは、地球を遠く離れた宇宙空間に飛びだすということでした。

彼は中学生の時にジュール・ペルヌというフランスの小説家が書いた『地球から月へ』という本を読んだのです。

この小説は「大砲クラブ」という、大砲を作ることの好きな人が集まっているクラブで、大きな大砲を作り月にむけて人が乗った弾丸を打ち上げるという話なのです。 |

自分の家の前を通り過ぎるオーベルト

|

大砲はものすごく長いものなので、山の頂上から穴を掘って、その中に大砲をうめるようになっています。

この方法で計算をしてみると、月まで物を飛ばすことはできないとあとでわかりましたが、この小説はオーベルトの心をすっかりとらえてしまいました。

オーベルトはこの小説の中に書いてあることを、科学的に受止めたのです。

高校生の時このジュール・ペルヌの小説に書かれてあるように、大砲で人間の乗った弾丸を月に向かって打ち出した時、中の人間を水の中に浮かせておくことによって、衝撃をやわらげることが出来るかどうか、計算してみたことがあるそうです。

こうして宇宙のかなたへ飛び出す方法を科学的に研究するという問題が、夢の多いオーベルト少年の頭をいっぱいにしてしまったのです。

お父さんはお医者さんでしたから、オーベルトを医者にすることを希望していました。

そのためオーベルトは一九一三年、十九才の時ドイツのミュンヘン大学の医学部に入学しました。

しかしオーベルト自身は、医学の勉強よりも宇宙旅行の研究のほうがやりたかったのです。

それで大学に入ると医学の勉強のほかに、ロケットを作るのに必要な物理や化学の勉強も、一人で始めることにしました。

彼が大学に入った翌年、第一次世界大戦が起こりました。

この第一次世界大戦というのは、ドイツ・オーストリアを中心とする「同盟軍」側と、イギリス・フランス・ロシアを中心とする「連合軍」側とにわかれ、世界じゅうの多くの国がこのどちらかについて四年もの長い間、激しく戦いました。

結局ドイツ・オーストリアの「同盟軍」のほうが負げましたが、オーベルトは大学の学生生活の途中で兵隊にとられて、戦場へ行って戦わねばなりませんでした。

オーベルトはもちろん、オーストリア人ですから「同盟軍」側について戦ったわけです。

オーベルトはこの戦争で負傷し、野戦病院に入院をしました。

はげしい戦争で次々に重傷を負った傷病兵がかつぎこまれて来て、設備の悪い野戦病院の中は、まるでこの世の地獄のようなありさまでした。

オーベルトの寝ている粗末なベッドの周りには、重い傷に苦しみながら、ろくに手当てもしてもらえないで死んでゆく、あわれな兵隊がいっぱいいました。

それを見てオーベルトは、つくづく医者というものが嫌になりました。

オーベルトは傷がなおってからは、野戦病院で傷病兵の看護をする仕事にまわりましたが、この時彼は、

「自分は医者には向かない。もっと自分の好きなことをやろう。そうだ、宇宙を飛ぶロケットを作る仕事をしよう。」

と考えるようになったのです。

2 数学の先生になる top

戦争は一九一八年に終わりました。

戦争の終わる少し前に自分の故郷の女性と結婚し、戦争が終わるやいなや、故郷のトランシルバニアに帰って、自分の好きな勉強を一人でやるようになりました。

数学、物理学、化学、天文学、気象学など、およそ学問と名のつくものならなんでも、むさぼるように独学で勉強を始めました。

しかしトランシルバニアのような田舎では、手に入る本はすぐに読みつくしてしまいます。

どうしても有名な大学に入り、すぐれた先生のもとで順序を踏んでしっかりと勉強したい、と考えるようになりました。

ところが一九一三年にミュンヘン大学に入った時と違って、今度は簡単にミュンヘンに行くことは、できなくなってしまいました。

つまり戦争でオーストリアが負けたために、トランシルバニア地方はルーマニアの領土となってしまい、彼はルーマニア人になってしまったのです。

そしてミュンヘンまでは、むずかしい手続きをして国境をこえて行かなければならないことになりました。

しかし学問がしたい一心のオーペルトは何とか国籍をごまかして、ミュンヘンまでたどりつき、再びミュンヘン大学に入学することができました。

今度は医学部でなくて工学部に入ったのです。

ドイツでは大変おもしろい大学の制度があります。

それは一度ドイツの一つの大学に入ると、他の大学に自由に転校が出来るのです。

そのためドイツの大学生はあちこちの大学の講義のプログラムを見て、一つの学期にはこちらの大学で、ある先生の講義を受ける。

その講義の試験に合格した証明書をもらうと、次の学期には別の大学に入って、また自分の好きな教授の講義を受ける。

このように次々にあちこちの大学を渡り歩くことが出来るようになっています。

オーベルトもミュンヘン大学からゲッチングン大学、それからハイデルベルヒ大学へと移り、みっちりと好きな学問を勉強できました。

一九二三年オーベルトが二十九才の時大学を卒業すると、ルーマニアの教職員試験に合格し、教員としての職を得ることができました。

前に述べたようにツィオルコフスキーもゴッダードも本職は学校の先生でしたが、ロケット研究の先駆者に先生が多いのはおもしろいことです。

つまりロケットの先駆者は、ロケットを作るだけでは職業として成り立ちませんので、学校の先生をして生活の費用を得ながら研究したわけなのでしょう。

3 大胆な予言 top

この一九二三年に、オーベルトの名が一時に有名になる事件が起きました。

それは卒業の時に書いた学位論文が『惑星間空間へのロケット』という題で出版されることになったのです。

この論文は専門家に見せたところ、奇抜すぎるのか余りハッキリしない理由でつき返されていたものでしょう。

学校を卒業し教員免状をとったオーベルトは、すぐ故郷へ帰ろうとすれば帰れたのでしょうが、この論文を出版するため、しばらくドイツにとどまっていました。

オーベルトはこの論文を出版するために、方々の出版社に出版を頼みましたが、みな断わられてしまいました。

結局ミュンヘンの有名な出版業者であるビルフ・オルデンブルグが、奇抜な内容だけれどとにかく出版してみようという気になったのです。

この本は。紙の表紙で百ページくらいの薄い本でした。

その中にはむずかしい数式がいっぱい書いてありました。

特にその序文には次のように書かれてあります。 |

『惑星間空間へのロケット』は内容が奇抜すぎて嫌がる出版社を、

売れなければ出版費を保証するという条件で、説得するオーベルト。

|

① 現在の科学技術の知識の段階では、地球大気圏の外へ飛び出す機械を作ることは可能である。

② さらにこの機械が発展すれば、何ものにも妨げられない真空の空間の中で、永遠に地上に

落ちて来ないような速度に達することも出来る。さらにそれは地球の引力圏の外に飛び出す

ことさえ出来る。

③ このような機械は人間を乗せることも出来るように作れる(多分その人間は。健康をそこなうことはないだろう)。

④ ある条件のもとでは、このような機械を作ることは経済的に採算がとれるようになるだろう。

この条件というのは二、三十年後には実現出来るかもしれない。

この本は以上の四つのことを証明しようとするものである。 |

これは当時としては非常に大胆な予言でした。いまから考えればこの予言は見事に当たっています。

しかし当時、立派な大学の教授でさえこの余りに大胆すぎる論文に半ばあざけりの笑いをうかべ、半ば恐れをもって遠ざかり、さわらぬ神にたたりなしという態度をとったのです。

この本はもし売れない時には出版費をオーベルトが保証するという条件で出版されました。

ところが意外にもこの本は大変な評判となり、一九二五年に再版が出ましたが、これもたちまち売り切れてしまいました。

オーベルトの書いた「惑星間空間へのロケット」というのは、ロケットの動作の基本的な理論を述べたもので、むずかしい数式がたくさん使っておりますが、それは今日でもロケット学者に広く知られている理論や公式となっています。

そしてこの本の中で、それまでツィオルコフスキーやゴッダードによって考えられていたとおり、液体燃料の方がずっと有利だということも述べています。

前の方で述べたように、ツィオルコフスキーの『ロケットによる宇宙空間の研究』が出版されたのが一九〇三年、またゴッダードが『非常に高い高度に到達する方法』を書いたのが一九一九年のことでした。

オーベルトのこの本はそれより年代はあとでしたが、その内容はこれらの論文より抜きん出ています。

特にこの本のもつ大切な意味は、この本が広く世の中の人に読まれたということです。

前のツィオルコフスキーやゴッダードの著作は、出版されてもほとんど世間に読まれず、長い間埋もれていたのです。

ところがこのオーベルトの本は広く読まれていろいろな反響があり、オーペルトの元にいろいろな手紙が舞込んでくるようになりました。

ところがその反響というのは、かならずしもオーベルトの考えに賛成する意見ばかりではありませんでした。

ことに偉い学者や大学教授は、いろいろへんな理屈をつけて、オーベルトの著作に反対をしました。

ある大学の教授は「真空中ではロケットの噴き出すガスを受止めて、ロケットを推進させる役をする空気がないのだから、ロケットは進むわけはない」という間違った批判をしています。

オーベルトが研究を続けるためには、研究資金が必要でした。

しかし有名な大学の教授たちが皆、さわらぬ神にたたりなしという態度をとったため、誰も資金の援助をしてくれるものがありませんでした。

そのためオーベルトはむなしく故郷にひっこんで、メディアシュという所の高等学校の数学教師として生計を立てるよりほかはありませんでした。

4 盛んになった宇宙旅行熱 top

ところがこの頃、ヨーロッパではオーベルトの本に刺激されて、宇宙旅行について熱心に研究する人が、ドンドン増えてゆきました。

そしてオーベルトの本に続いて、いろいろな宇宙旅行についての本が出版されるようになります。

まだオーベルトがドイツにとどまって、何とかロケットの研究資金を、金持ちから出してもらおうと苦心をしていた頃、多くの人が彼と知合いになりました。

そのなかに科学小説家として知られていた、マックス・ファリアーという人がいました。

マックス・ファリアーはオーベルトと親しく交わり、オーベルトから聞くいろいろな話を自分の小説を書く参考にしました。

マックス・ファリアーの『空間への突撃』という九十五ページの本は、一九二四年に出版されています。

これはオーベルトから教えられたむずかしい数学の式もかなり入るっていますが、文学的なユーモアにも富んでいて、肩がこらずに読めるよう工夫されています。

またさらにこれを読んで感激したウィリー・ライという二十才くらいの青年が、『宇宙旅行』という題の小説を書き、これがまたさらに大きな評判を得るようになります。

このようにオーベルトの本は次から次へと反響をうみ、多くの人が宇宙旅行に関心をもつようになります。

そのうえオーベルトの本を科学的に発展させようとする著書もでてきました。

ルール地方のエッセンという市に、ウォルター・ホーマン博士という建築家がいましたが、この人は一九二五年に『天体に到達する可能性について』という本を書きました。

これは地球を離れて他の惑星に行き、そこに着陸し、再び地球に帰ってくるまでのロケットの力学を、学問的に論じたものです。

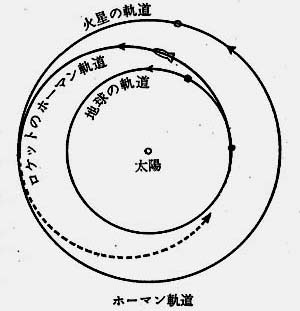

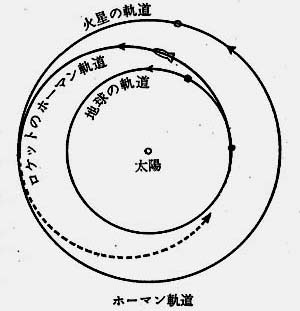

地球から他の惑星に行く軌道のうちある特別なものを、彼の名を記念してホーマン軌道といっています。

これはホーマンが計算して、一九二八年にウィリー・ライが書いた『宇宙旅行の可能性について』という本の中で発表したものですが、地球から他の惑星に行くために、一番ロケットの推力が少なくてすむような軌道です。

ホーマン軌道というものについて、すこしくわしく説明してみましょう。

みなさんは理科の時間で先生から教わったと思いますが、太陽の周りにはいくつかの惑星が太陽の引力に引かれながら運動しています。

これらの惑星はみな太陽を中心とし、大体太陽を通る一つの平面のなかを、みな同じ方向に回っています。

その主なものを内側からのべると、水屋、金星、地球、火星、木屋、土星、天王星、海王星、冥王星で、このほかにもたくさんの小惑星や彗星などがあります。

主な惑星の軌道は大体、円の形をしています。

|

|

|

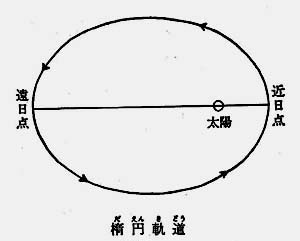

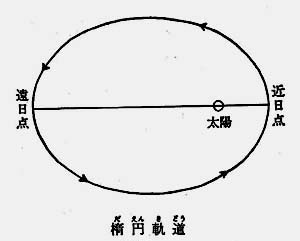

太陽の引力の作用を受けて運動しているものは、惑星でもロケットでもみな、楕円形(長円形ともいいます)の軌道を描いて運動するものです。

地球やその他の惑星の運動している軌道も、正確にいえば楕円形を描いて運動しているのですが、しかしきわめて円に近い形なので、これらの惑星の軌道はほとんど円とみなしてよいのです。

太陽の周りの楕円の軌道上を運動している物体は、軌道の上をひとまわりする間に、太陽に一番近づいたり遠ざかったりします。

軌道の上で太陽に一番近い点を近日点、一番遠い点を遠日点といいます。

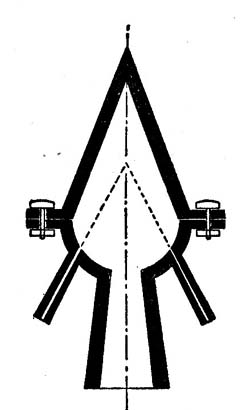

地球から地球より外側の惑星、たとえば火星に行く場合を考えましょう。

この時はロケットの軌道は、近日点でちょうど地球に行きあい、遠日点でちょうど火屋と行きあうようにすれば、ロケットの推力が一番少なくてすむ軌道となります。

これをホーマン軌道というのです。

ホーマンの計算によると、この軌道で火屋に行くのには二五八日(八ヵ月半)の月日がかかります。

|

|

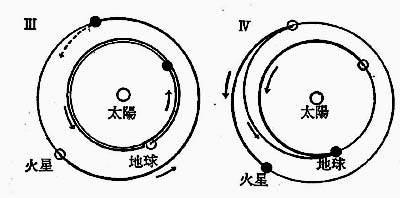

| 火星と地球が図のようになった時、宇宙船は出発します点線はロケットの飛ぶ道すじ |

I の時から258日たった時、宇宙船はちょうど火星に行きあいます |

宇宙船はそのまま455日待機して、この位置の時、地球にむかって出発します |

火星を出発して258日で、また地球にもどってきます |

ホーマン軌道は一番ロケットの力が少なくてすむ軌道ですが、もう少しロケットの力が強ければ、もっと早く火星に着く軌道をとることができます。

たとえば、一九六四年十一月二十八日にアメリカのケープ・ケネデイ基地から打ち上げられた火星ロケット「マリナー4号」は、ホーマン軌道から少しはずれた軌道だったため、七ヵ月半で火星の傍に行けるようになっています。

ホーマン軌道は地球から出発したロケットがちょうど軌道の遠日点か近日点に着いた所で、ほかの惑星にうまく出会わないといけないので、いつでも好きな時にロケットを打ち上げることができません。

この打ち上げのチャンスは、火星ならば二年と二ヵ月ごとに、金星なら一年と七ヵ月ごとにめぐってきます。

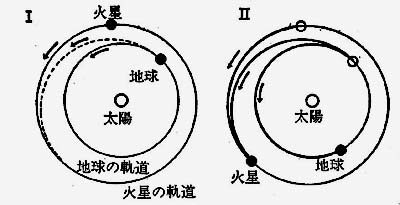

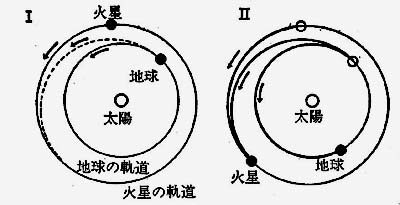

ホーマンはこの軌道を組み合わせて火星や金星までの往復日数を計算しました。

まず火星への旅行者は地球の上で、地球と火星との位置が、上の図の

I になる時まで待ちます。

地球を出発したロケットはIのようなホーマン軌道で進み、二五八日後に火星に着きます。

これからすぐに地球に帰ると、地球とうまくぶつかりませんから火星の上にとどまり、ちょうど火星と地球の位置が

Ⅲ のようになるまで、四五五日間待機します。

それから再び火星から出発し、ホーマン軌道で地球まで帰って来ます。

したがって往復に必要な日数は、

258+455+258=971(日)

で、つまり二年六ヵ月の月日がかかるわけです。

金星に対しても同じ計算をすると、ホーマン軌道で一四六日、金星の上で待機する日数は四七〇日、帰りの旅行の日数が一四六日、合計で七六二日、つまり二年と一ヵ月の日数がかかることになります。

ホーマンはこのほかにも、いろいろな軌道の計算を研究しています。

そしてこの研究はその頃のロケット宇宙旅行の研究として、長く記念しなくてはならないすぐれたものでした。

さて、オーベルトの話にもどりましょう。

このオーベルトの本の影響は、ソビエトでも現われました。

ソビエトでは前にお話したように、一九一七年にレーニンのひきいる革命政府が成立し、ロケット研究家ツィオルコフスキーの名が知られるようになりましたが、一方ではオーベルトの本も紹介されて、宇宙旅行の研究団体も出来るようになりました。

モスクワではヤコブ・イシドロビッチ・ペレリマンという学者が、宇宙飛行についての書物を出しました。

また学生の宇宙旅行研究団体もできましたが、これはすぐ立消えになったそうです。

一九二九年には、「反動運動研究グループ」という団体が組織されました。

これはロシア語の頭文字をとって「ギルド」とよばれました。

モスクワとレニングラードに支部があったので、これをそれぞれ「モスギルド」、「レンギルド」とよんでいました。

レンギルドの指導者でツィオルコフスキーと親しく交わったルイユン教授はこの頃、九巻にわたる大著『惑星間旅行』という本を書いています。

それからフランスでもロベール・エスノー・ペルドリーという人が、フランス天文学協会で宇宙旅行の講演を行ない、その内容が一九二八年に本になって出版されています。

5 宇宙旅行協会生まれる top

こうしてヨーロッパの各国で宇宙飛行についての関心が高くなりますが、一九二七年六月五日、ドイツのブレスラウという町では宇宙旅行協会という団体が結成され、正式に政府に登録された団体となりました。

その頃のドイツの法律では、合法的に登録される団体というのは、六人以上の数でなくてはいけないことになっていましたが、この宇宙旅行協会は七人か八人の人数で結成されたそうです。

初代の会員にはヨハネス・ウィンクラーという人がなり、オーベルトとホーマンもウィンクラーの呼掛けにこたえて、この会の会員となりました。

有名な宇宙飛行解説者、ウィリー・ライも参加しました。

ただし先に述べたファリアーは、講演旅行でいそがしいからといって、この会への参加を断わりました。

この会は毎月「ロケット」という題の雑誌を発行することになり、一九二九年の十二月から発行されています。

この会の設立の目的は「もし人間が他の惑星に到達しようとしてそのために奮闘するならば、それは可能なことであるという考えを広めること」であるとされています。

たった十人足らずの人数からはじまった会でしたが、ドンドン人数は増えて一年にもならないうちに会員は五百人以上になりました。

そのなかにはソビエト・ロシアからルイニン教授、フランスのロベール・エスノー・ペルドリーのような外国からの参加者もありました。

宇宙旅行協会はまず宇宙飛行についての宣伝から仕事を始めました。

宇宙旅行ということは夢ではなくて科学的に出来ることなのだという考えを、出来るだけ広く知らせる活動をするわけです。

トランシルバニアの田舎で数学の先生をして生計をたてているオーベルトも、いろいろな書物や論文を書くことにより、この仕事に参加しました。

前に書いたウィリー・ライの『宇宙旅行の可能性』という本も、一九二八年にこの目的のために書かれたものです。

このような宣伝は、一つには研究のためのお金を集めたいという目的がありました。

なにしろ偉い大学の先生は、頭からこんな研究をバカにして相手にしてくれません。

そうなるとお金のある金持ちも、中々お金を寄付してくれません。

そこで当時の宇宙旅行協会の人々は有名な学者に、なんとか宇宙旅行の可能性を認めてもらおうと、一生懸命でした。

このような時に「ドイツ技術者協会」という会から出している、その頃のドイツの一流の科学雑誌に、オーベルトの理論を悪くいう論文が、次々と発表されるようになりました。

その論文を書いたのは、ダンチッヒのローレンツ博士という人です。

この人は相対論で有名なオランダのローレンツ教授とは別の人ですが、ダンチッヒの枢密顧問官という重要な職についている人でした。

ローレンツ博士はさすがにつまらない間違いはしませんでした。

ローレンツは地球の脱出に必要な、毎秒十一キロメートルの速度を出すロケットを作るには、ロケットの重量にくらべて、燃料の重量が余りに大きいということを計算したのです。

ローレンツの計算によると、このようなロケットは、燃料を積みこんだあとの重さは、燃料を積まない時の重さの三十四倍になるというのです。

このようなロケットはとても作ることはできない、とローレンツ博士は結論しました。

オーベルトはただちにこの論文の反論を書きました。

ホーマンも反論を書きました。

しかし「ドイツ技術者協会」はこれらの反論を全然取上げようとしませんでした。

その理由は「枢密顧問官様に、青二才め(力の足りない若い者)が盾突くなんてとんでもない!」ということでした。

しかしこれとは別の団体である「航空科学協会」は、この問題を取上げてくれました。

そして一九二八年に、ダンチッヒに近いザッポートという町で、公開討論会を開くことになったのです。

ここにローレンツとオーベルトがよばれて、意見を戦わせることになりました。

こうしてオーベルトは五年ぶりで、トランシルバニアの田舎から、ドイツの土地に戻って来たのです。

ローレンツはこの討論会で、長い時間をかけて自分の意見を述べました。

これに対してオーベルトの回答は短く、簡単なものでした。

つまりローレンツの仮定した数字のなかに、出来るだけローレンツに都合のよいように仮定した要素があり、これをもっと正確な値に直すと、ロケットの燃料がからの時と、燃料をいっぱいに積んだ時との比は、一対二十くらいになるということでした。 |

ロケットは出来る、出来ないの公開討論会が、ダンチッヒで行われた。

|

結局、燃料の占める重量がこんなに大きなロケットを作ることが出来るかどうか、という問題になってしまうわけですが、これについてローレンツは何事も語ろうとしませんでした。

今日のロケットも、ロケットそのものの重量にくらべ、出発の時の燃料の重量はきわめて大きいのが常識になっています。 この時オーベルトが計算したように、ロケット自体の重さにくらべて二十倍の燃料の重さのあるロケットは、今日でも作られてはいませんが、しかしいろいろな方法で地球をぬけ出すことの出来る速度まで到達するロケットは、作ることができます。

たとえば燃料を改良すること、多段式ロケットを用いること、などの工夫をすればよいのです。

いまになって、このローレンツとオーベルトとの論争を振り返ってみますと、ローレンツという枢密顧問官は、やはり問題をまじめに突き詰めてゆこうとする態度をとろうとしなかったのです。

つまりローレンツは「ロケットの研究なんかバカらしい。」ということを証明しようと一生懸命になって「夢を育ててゆく」ことが科学者の任務であるというようなことは、全然頭の中になかったのです。

このザッポートの討論会は結局、ものわかれになってしまいました。

この討論会に出席するために、オーベルトは夫人と共にドイツに出て来たのですが、そこで宇宙旅行研究家のウィリー・ライと親しく会い、いろいろ宇宙旅行の問題で話し合いました。

この話し合いでは、はなはだ悲観的な話題が多く出ました。

ローレンツ博士を先頭に、有名な学者からはすっかりそっぽをむかれて、研究資金も思うように集りません。

それにもう一つ、まじめなオーベルトやライ達を悲しませ、またあきれさせる事件かおこりました。

それはフリッツ・フォン・オーペルという人がやっている「ロケット自動車」という実験のことでした。

6 ロケット自動車の思いつき top

前に述べたようにマックス・ファリアーは、ドイツで結成された宇宙旅行協会の仕事には全然協力しようとせず、いろいろな本に原稿を書くことを頼まれても何も書こうとしませんでした。

そしてドイツのあちこちを旅行して、行く先々でいいかげんな法螺(ホラ)を吹いていたのでした。

その頃ドイツにフリッツ・フォン・オーペルという、自動車を作っている会社の社長がおりました。

この会社はいまの日本でいえば、「国民車」といっている値段の安い自動車を作っている会社で、ドイツのヘンリー・フォード(フォードはアメリカの自動車王といわれた人)といわれていました。

このオーペルがある時、マックス・ファリアーに会ったのです。

そしてファリアーと話をしているうちに、すばらしいことを考えつきました。

それはロケットによって動く「ロケット自動車」を作ろうという考えです。

少しまじめに科学的に考えるならば、これはくだらない考えだということがわかります。

つまりロケットというのは、真空の宇宙空間でならこれ以外の推進法というものがありませんし、また百パーセントの効率をもつ推進法です。

しかし空気中または地上の乗り物の推進法としては、これほど効率の悪い物はないのです。

ものすごい量の燃料を使って、ごく短い時間しか動きません。

しかも大変な砂煙をたてますから、町の中で使うことはできません。

そのうえ動かす時はドカン!ドカン!と、えらい音と衝撃がおこるのです。

しかしオーペルはこのロケット自動車を一つの見せ物として使うことによって、自分の会社の宣伝をやろうとしたのです。 その頃宇宙旅行協会のことが新聞でさかんに報道されていました。 |

自動車会社の社長のオーベルが、

ロケット自動車を自社の宣伝のために使おうと考えた。

|

いまでも人工衛星を自分の会社の宣伝に使う会社がありますが、オーペルもその頃世間でさわがれているロケットと、自分の会社の自動車と組み合わせて、大いに宣伝しようとしたわけです。

相談を受けたファリアーの方もこの宣伝で一役買って、金儲けしてやろうという気持ちがありました。

ファリアーはあのブレーメンの音楽隊の話でみなさんが知っている、プレーメンの町の近くのウェゼルミュンデという所で、救命ロケットを作っている工場があることを知っていました。

救命ロケットというのは、前にゴッダードのところで出てきましたが、難破した船に救いの綱を投げるロケットです。

ロケットというのは火薬の量は大砲より多いのですが、重い砲身というものがいらないために、大砲より便利なのです。

そのため救命ロケットは大変役立つものですが、ファリアーはこの救命ロケットを自動車の後ろにつけて、自動車を走らせることを考えたわけです。

この救命ロケットを作っている会社の社長は、フリードリッヒ・ウィルヘルム・ザンダーといいました。

ザンダーのロケットは火薬ロケットで、一四〇キログラムの力を三秒間出すようなものでした。

これをファリアーが少し形を変えて二一〇キログラムの力を三十秒続けて出せるようにしました。

これは直径が一二・五センチ、長さが八〇センチの火薬ロケットだったのです。

ファリアーはこれをオーペルに見せる前に一度実験して、うまくいくかどうか、どういうように自動車に取付ければうまく走るか、試してみたかったのですが、オーペルはそれを許しませんでした。

ファリアーは自分の自動車を持っておらず、実験するためには、どうしてもオーペルから自動車を借りなくてはなりません。

そこで「ぶっつけ本番」でオーペルの前で実験することになりました。

この第一回の実験はリュッセルスハイムという所で、一九二八年三月十五日に行なわれました。

この時の実験の運転手はクルト・フォルクハルトという人でした。

気の毒なフォルクハルトは乱暴にも、まだ一度も安全を保証する実験もやらずに、危険な実験の材料にされてしまったのです。

まず一個のロケットがオーペルの持っていた自動車の後ろに取付けられました。

フォルクハルトは緊張しながら点火ボタンを押しました。

モウモウと煙をふいて車はノロノロと動きだし、三十五秒間に一六〇メートル動いてとまりました。

これは人間が走る程度の速さにしかなりません。

フォルククルトとオーペルはガッカリしました。

オーペルはその時もうこの実験はやめようと思いました。

「なんだ、こんなくそロケット!」

ところがこの言葉がそこに居合わせたロケット製造者のザンダーの耳に入りました。

ザンダーは真赤になって怒りました。

「くそロケットとはなんだ! 見ていろ、俺のロケットはすばらしい性能をもっているんだぞ。」

といって傍にあった長い重い棒に自分のロケットを縛り付け、そのロケットに点火してまっすぐ上に打ち上げて見せました。 ロケットはすばらしい勢いで空高く上って行きました。

これを見たオーペルは「じゃ、もう一度実験をしてみようか」という気持ちになりました。

もしオーベルが実験をやめるといいだしたら、ファリアーもザンダーもロケット製作費をまる損してしまいます。

みな欲の皮のつっぱった連中ばかりですから必死です。

そこでまた自動車にロケットを取付け、今度は初め自分のエンジンで普通の自動車のように走り出し、時速五〇キロの最高の速度になった時、ロケットに点火しました。

すると自動車は時速七〇キロまで速度が増しました。

オーペルはこの実験で気がかわり、さらにロケット自動車を改良してみようという気になりました。

そこで競走用自動車と同じ型で、エンジンのかわりに後ろにザンダーのロケットをつけた自動車を作りました。

7 ひっくりかえったロケット自動車

top

この自動車は一九二八年四月十一日に第一回の試験を行ないました。

これは六本のロケットをつけましたが、そのうち一本は点火せず、残りの五本で約六〇〇メートル走ることに成功しました。

次に八本のロケットをつけたところ、一本は点火せず二本は爆発しましたが、約九〇〇メートル走り、毎時九〇キロの速度を出すことに成功しました。

これに気をよくしたオーペルは、翌日の四月十二日に新聞記者をよび、第一回公開試験といって、大宣伝をやる計画を立てました。

我々の目から見れば大変、乱暴で危険なことですが、今度は十二本のロケットをつけて実験しました。

そのうち五本のロケットは点火せず、残りの七本のロケットで動きましたが、時速一一〇キロを出すことができました。

さあ、新聞は大変おおげさな報道をしました。

「ドイツの科学と技術は、ついに世界で初めてロケット自動車を作りだした!」

この頃のドイツは第一次大戦で負けて、国民は貧乏で生活が苦しく、また民族の誇りがみじめに傷付けられていた時代です。

そのため、なにか民族の誇りになるような事件を国民は待ち望んでいたわけです。

このような国民の気持ちをとらえて、新聞はロケット自動車を最大限に利用したのです。

オーベルの望んでいた会社の宣伝も、大変な成功をおさめました。

そこでもっと宣伝をやるために、さらに次のロケット自動車を作ったのです。これはみるからに流線型のスマートな形で、翼が二つ付き宣伝効果は満点でした。

オーペルはこれを「オーペル・ラック2号」と名づけました。

これは「オーベルのロケット」という意味です。 |

ロケット自動車で大騒ぎする新聞社

|

この公開実験はその年の五月二十三日に、ベルリンの近くの高速道路で行なわれました。

今度は二十四個のロケットをつけ、うまく全部が完全に点火し時速二〇〇キロで走りました。

モウモウたる煙と炎を吹きながら、いまの東海道新幹線くらいの速さで走るのですから、これは見せ物としてはたいしたものでしょう。

新聞が大々的に報道したのはいうまでもありません。

オーペルはむらがって集まってきた新聞記者たちに、得意になって写真をとらせ、翌日の新聞にデカデカと報道してもらうようにしました。

またラジオを通じても特別な番組で放送をし、最大限に自分の会社の宣伝をするようにしました。

オーベルはこの放送の中で、

「私はさらに、これまでにない飛び抜けた性能をもつロケット自動車オーペル・ラック3号を、近く製作するつもりであります。」といかにも、もったいぶった調子で宣言しました。

この頃オーベルトはザッポートの討論会を終わって、ヨーロッパの各地を旅行している時でした。

ザッポートの討論会では、オーベルトはけっして枢密顧問官のローレンツ博士に負けたとは思っていませんでしたが、権威ある学者に自分の研究がみとめられなかったという、さびしい気持ちでした。

そこにオーペルの学問的にみれば全くバカバカしいロケット自動車の大騒ぎに出くわしたわけです。

こうしてオーベルトは不愉快でもあり、未来への希望をなくした状態で、故郷のトランシルバニアに帰って行きました。

オーペルはラジオや新聞で宣言したとおり、「オーペル・ラック3号」を作りました。

しかしこれは自動車ではなくて、鉄のレールの上を走るものであり、しかも人が乗るのではなくて自動的に走る無人車でした。

これはロケットが時計仕掛で自動的に点火されるようになっていて、しかも最後には先の方についている逆方向のロケットでブレーキがかけられて止まるようになっているのです。

この実験のため、ドイツ政府はハノーバーの近くのブルグウェーデルという所から、ツェーレという所までの鉄道を使用することを許可しました。

これは鉄道がほとんど直線に施(し)かれている所です。

第一回の実験は一九二八年六月二十三日に行なわれました。

この実験でロケット車は毎時二九〇キロメートルの速度を出しました。

しかし逆方向のブレーキ用のロケットは点火すると爆発して飛びちぎれ、結局ロケット車は一〇キロをつつ走って止まりました。

次にこのロケットをまた出発点までもってきて、今度は三十個のロケットを積んでもう一度実験しました。

今度こそこれまでの速度が全部破られる、すばらしいスピードが出た!

と思った途端、ロケット車はたちまちレールから脱線して、メチャメチャに壊れてしまいました。

次にオーペル・ラック4号が作られました。しかし、これもうまくゆきませんでした。

一つのロケットの爆発が起こり、それで機械が故障をおこして、全部のロケットがいっぺんに点火されてしまいました。

ロケット車は空中に飛び上がり、またメチャメチャに壊れてしまいました。

オーペル・ラック5号がすぐ作られましたが、これはもう実験することはできませんでした。

何故かというと、こんな実験を鉄道でやらせたら鉄道がメチャメチャに壊れてしまうので、政府はこのようなバカげた実験に鉄道を使うことを許可しなくなったのです。

このようにして、これ以上ロケット自動車の開発をやることができなくなったオーペルは、つぎにロケット飛行機というものを作り、一九二九年九月三十日に、フランクフルト・アム・マインという町の近くで実験をしました。

この実験はかなりの成功をおさめましたが、オーペルはもうこれから後は、ロケットの研究はやめてしまいました。

オーベルは元々、自分の会社の宣伝をするために、ロケット自動車の見せ物をやったのです。

ところが余り宣伝のききめがないうえに、お金がかかりすぎて、オーペルはこれ以上ロケット自動車を作る気持ちがなくなってしまったのです。

今までに何度も述べたように、ロケットは真空中とか空気がきわめて薄い超高空の飛行などでは、非常に役立つものですが、空気中や地上の乗り物に使うと燃料か途方もなくたくさん使われるので、不経済なのです。

また速度の速い自動車を作るために一番大切なことは、強い力のエンジンをそなえるよりも、デコボコの地面の上をなめらかに走れるような、タイヤや緩衝装置(ショックをやわらげる仕掛)を作ることが問題なのです。

オーペルはこの事を考えずに、ただ自動車の後ろにロケットをたくさんつけるという全く知恵のないことをやり、ついに普通の道を走る自動車では転覆する危険が多いので、鉄道の上を走る車になってしまいました。

それも爆発事故や脱線事故が次々と起こる始末で、使い物にならないものしかできませんでした。

これらのことは科学的にものを考える人には、初めからわかっていることなのです。

オーベルトやその他、科学的に宇宙旅行の研究をする人は、このファリアーやオーベルのロケット自動車の実験を、苦々しい気持ちでみておりました。

マックス・ファリアーは一九三〇年ごろ、火薬ロケットのかわりに液体酸素とガソリンを使ったロケットをつけたロケット自動車を作りました。

液体燃料ロケットを作ることは、その頃はむずかしいことだったので、彼の仕事は注目されていましたが、五月に彼が試運転していたロケット自動車が爆発して、無残な死をとげてしまいました。

8 奇妙な研究グループ top

トランシルバニアの田舎に帰ったオーベルトは、一九二九年に前からの研究をまとめて『宇宙旅行への道』という著書を出版しました。

この中ではむずかしい数式をたくさん使って、理論的な問題を扱っています。

この書物によってオーベルトは思いがけなくも、レップ・ヒルシュ賞という主にロケットの研究のすぐれたものに与えられる賞金を手に入れました。

名誉も金も全然考えていなかったオーベルトはびっくりしました。

彼はこの賞の受賞を報じた電報を受け取ると、さっそくドイツにいたウィリー・ライに、

「これは誰かのいたずらではないだろうか」と問い合わせたほどでした。

この賞の受賞によって有名になったオーベルトは、一つの奇妙な仕事を頼まれることになりました。

ドイツにはウーファという有名な映画会社がありますが、ここで「月の女」という宇宙旅行を扱った空想科学映画を作ることになりました。

監督はフリッツ・ラングという人です。

これはオーベルトやウィリー・ライの小説をもとにして、後にフリッツ・ラングの奥さんになった人が脚本を書いたもので、オーベルトはこの映画の科学顧問になってくれと頼まれました。

このためオーベルトは、再びドイツに移るることになりました。一九二九年の秋のことです。

ここでオーベルトはその頃宇宙旅行協会の副会長になった、ウィリー・ライの訪問を受けました。

そしてライは一つの思いつきをオーベルトに語りました。

これは宇宙旅行協会の理事会の提案でもあったことですが、映画会社から金を出してもらって、長い間理論的にしか研究されていなかった液体燃料ロケットを作ってみたら、という考えでした。

映画を作るためには、大変な金がかかるものなのです。

その金の一部をまわしてもらって、液体燃料ロケットを作ろうというのです。

もちろん映画会社はただ金をオーベルトにやって、ロケットを作らせるだけでなく、出来上がったロケットを飛ばせるところを映画の場面の中に入れて、おもしろい映画を作ることを望んでいました。

しかしこうして映画会社の希望を入れることによって、ロケット学者が長い間待望していた液体燃料ロケットが実現するというわけです。

大勢の大が見ておもしろがるような映画を作って、金もうけをすることしか考えない映画会社が、はたして貧乏人の集まりのようなロケット学者団体の希望どおり、金を出してくれるだろうか、どうもあやふやな話でした。

しかしオーベルトも何とかして液体燃料ロケットを作ってみたいと考えていた時なので、このライの話にのってきました。

ライはまず監督のフリッツ・ラングに話をしました。

ラングは映画の中にロケットの飛ぶ場面がはいるならすばらしいと、すぐ賛成しました。

しかし映画会社の方は中々話にのってきません。

映画会社としては、映画の中の人目を驚かすような道具を作ってもらいたいので、複雑な機械がギッシリとつまった宇宙船の船室とか、あやしげな形をした宇宙服とか、そういうものを作ってもらいたいわけです。

ところがライやオーベルトのねらっているものは、液体燃料ロケットを作ることだけですので、交渉は中々うまくゆきません。

そこで結局、映画会社が半分金を出し、ラングがあとの半分の金を出し、ロケットの製作に取り掛ることになりました。

オーベルトは前に書いた『惑星間空間へのロケット』の中で、いろいろなロケットの案をのべています。

彼はまずその中で、「モデルB」と名づけたロケットを作ることを考えました。

これはとても月へ到達出来るようなものではなく、実際に月に行ける大きなロケットを作るための実験段階なのです。

映画の中でも、このロケットを一つの実験段階として登場させ、さらに映画会社から金をもらって、次のロケットを作ることを考えました。

ところでこのロケットを作る仕事には、どうしても技術者の助手が必要でした。

オーベルトは理論家で、ロケットの運動の理論の研究では、すぐれた人でしたが、工作をする経験はありません。

どうしても技術上の経験と能力のある人を、雇わなくてはなりませんでした。

新聞広告を出すと、二人の男がやって来ました。

まず現われたのはルドルフ・ネーベルという、元航空兵として戦争に参加したことのある男でした。

この男はオーベルトの前に直立不動の姿勢で、上官に報告するような調子でのべました。

「私の姓名はルドルフ・ネーペルであります。

技術免許証をもっております。

ババリアの学徒兵として第一次大戦に参加し、戦闘饑の飛行士となりました。

階級は中尉で、敵機は十一機撃墜しています。 終わり!」

オーベルトも世界大戦に参加しましたが、元々軍隊とか戦争とかは大嫌いな性質でした。

そのオーベルトがこのコチコチの軍国主義者であったネーペルを雇うことになったのは、オーベルトがこの頃、全く困りきっていたからでしょう。

どんな人でも自分を助けてくれる人ならば「溺れる者は藁をもつかむ」という諺(ことわざ)のとおり、協力してもらうことにしたのです。

この次にオーベルトの所に雇ってもらうために来た男は、もっと始末の悪い男でした。

その男はアレクサンダー・ボリソビッチ・シェルシェフスキーという名前で、ソビエトの政府から派遣された留学生でした。

この人はグライダーの理論を勉強するために、ソビエトからドイツに来たのですが、生まれつき大変な怠け者でグズグズしてろくに勉強もせずに遊んで暮らしているうちに、留学の期限が過ぎて故郷へ帰れなくなってしまいました。 |

軍国主義者のルドルフ・ネーベル

彼は後にナチス・ドイツに、オーベルトのロケットを売込み、オーベルトは大変な目に合う。

|

そこで生きてゆくために、いろいろアルバイトをしなくてはならなくなって、オーベルトの出した新聞広告を見てやって来たわけです。

このシェルシェフスキーという男は怠け者ですが、議論が好きで仕事は余りやらずに、朝から晩までおしゃべりばかりしていました。

彼は自分の祖国のソビエトのお国自慢はよくやっていて、

「モスクワの中央航空研究所ってのはすごい所だぜ。そこに入るれば、どんなでっかい研究だって出来るんだ。」

などと周りの人に話していたそうです。

それはとにかく気が弱くて人のよいオーベルトと、軍国主義コチコチのネーペルと、怠け者ものシェルシェフスキーの三人で研究チームが発足しました。

9 できなかったロケット top

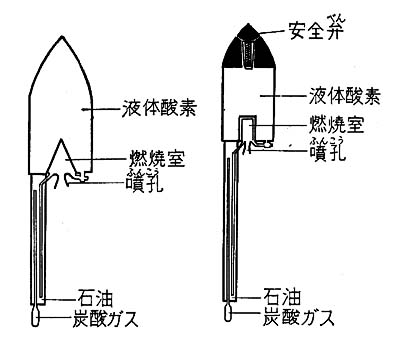

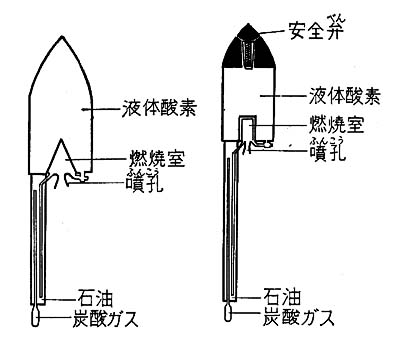

オーベルトは手始めに液体酸素とガソリンを燃やす実験からやろうとしました。

この事はオーベルトが大変立派な科学者であることを示しています。

オーベルトはガソリンと液体酸素を燃やせば、大変力の強いロケットが出来ることを、理論のうえでは導き出したのですが、まだ誰かが実際にそういうものを燃やした実験をした、ということを聞いていませんでした。

(実際には前に述べたように、ゴッダードがアメリカでこの実験をやっていたのですが、ゴッダードはそれを発表しなかったので、オーベルトは知らなかったのです。)

液体酸素とガソリンを燃やす時、決められた分量ずつ決められた速度で燃やすことが出来るものなのか、それとも急に爆発してしまうものなのか、その実験から始めようというわけです。

これは当時としては、きわめて正しい科学的な態度でした。

まずオーベルトはお碗の中に液体空気を入れました。

液体酸素では危険かもしれないので、まず液体空気を使ってみたわけです。

このお碗の中にガソリンを細い管からふき出させ、それに火をつけました。

火は中々つきませんでしたが、やっと小さな爆発がおきて、液体空気はけし消んでしまいました。

これはべつに被害はなく、窓がパタンと開いた程度でした。

「これなら大丈夫だ。」

オーベルトは液体空気やガソリンの量を変えて、何回も実験を繰返しました。

そして大体、これなら安全らしいというところまでいってから、今度は液体酸素とガソリンを燃やす実験に移ります。

その結果、液体酸素とガソリンとは混ぜ合わせ方を適当にすれば、うまい具合に燃えることがわかったのです。

これはオーベルトにとって、大変な成功でした。

確かに液体酸素とガソリンとは、ロケットの燃料として適当なものであることが証明できたのです。

しかもガソリンと液体酸素とを霧のようにして、燃焼室の中にふきこみながら火をつけると、今まで理論的に想像されていたよりもずっと能率のよい、小型で強力なロケット・エンジンを作ることが出来ることも発見しました。

「もっとよい燃焼の方法はないだろうか?」

ますますおもしろくなったオーベルトはもっとよい「燃やし方」の実験を、夢中でつづけました。

そしてついに大失敗をするのです。

だんだん、大胆になったオーベルトは、お碗の中に液体酸素とガソリンを入れ、混ぜ合わせて火をつけました。

「ダダーン!」

大爆発が起こり、実験室の中はメチャメチャになってしまいました。

この爆発のため、オーベルトは大やけどをし、片目が見えなくなってしまいました。

彼は病院にかつぎこまれ二~三週間、寝なければなりませんでした。

しかしオーベルトの頭は、ロケットのことでいっぱいです。

彼は病院で寝ながら、ロケットの燃焼室の設計を考えていました。

こうして彼が退院した時、一つのすばらしい考えがうかんでいました。

それは「円錐ノズル」といわれる、ロケットの燃焼室のことです。

こうした苦心の結果、ロケットの設計図ができました。

それは長さ二メートルのアルミニウム合金で作られたものでした。

ウーフアの映画会社では、映画に撮影する必要上、十メートル以上もの大型ロケットを作ってくれという注文でしたが、最初からそんなに大きなロケットが、出来るわけはありません。

結局二メートルのロケットで、何とか間に合わせることになったのです。

ロケットの本体を工場に作らせているあいだも、オーベルトはわずかの暇を惜しんでイロイロな実験をやりました。

燃料としてガソリンの代わりにメタンガスを使う実験、打ち上げられたロケットにパラシュートをつけて回収する装置の実験など今までオーベルトがやりたかった実験を、映画会社から金の出る間にやってしまおうと、ほとんど夜も寝ずに実験を繰返しました。 |

ロケット燃料の燃焼実験でオーベルトは

片目をなくす失敗をしたが、入院中に

より安全な円錐ノズルを思い付いた。

|

一方ではどこでロケットを打ち上げるかを決めなければならなくなりました。

最初バルチック海の上にあるダライフスバルダー・オイーという、平たい小島が選ばれました。

ウーファ映画会社の宣伝部は、映画の宣伝のため、

「近くクライブスパルダー・オイーで、高度六〇キロに違するロケットを打ち上げる!」とこの事を大げさに宣伝しました。

本当のところ、オーベルトのこのロケットは、一キロも飛び上がるかどうかという代物(しろもの)なのですが、この宣伝を政府の役人がきいて、びっくりしました。

「こんなロケットを、この島で打ち上げることは許可するわけにゆかない。

何故ならこの島には灯台がある。もしロケットが灯台に当たったら大変ではないか。」

というわけで、ロケットの打ち上げ場所は、その近くのホルストという海岸に移すことになりました。

事情をよく知っているものにとっては、全くバカげたことでした。

作っているロケットというのは、はたして飛ぶかどうかもあやしい、おもちゃのような物だったのです。

|

ところで映画会社から注文された期限までには、もう二、三週間しかない頃になっても、ロケットの製作は中々はかどりませんでした。

どうしても映画撮影に間に合わせたい、そのためにオーベルトは設計変更を大急ぎでやらなくてはなりませんでした。

ここでオーベルトが考えたのは、液体酸素の中で炭素の棒を燃やすロケットでした。燃えたガスはロケットの先端から、後ろに向かって噴き出すようになっていました。

中々おもしろい考えでしたが、もう時間がありません。

オーベルトは不眠不休で頑張りましたが、ついに過労で神経衰弱になってしまい実験室から姿を消し、ネーベルやシェルシェフスキーをおきざりにして、長い間どこかに行ってしまいました。

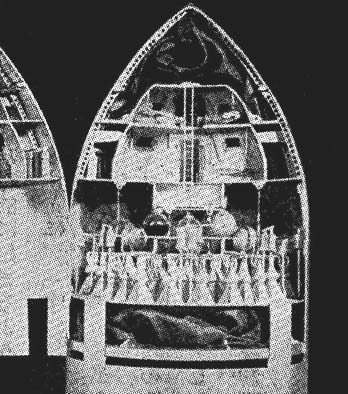

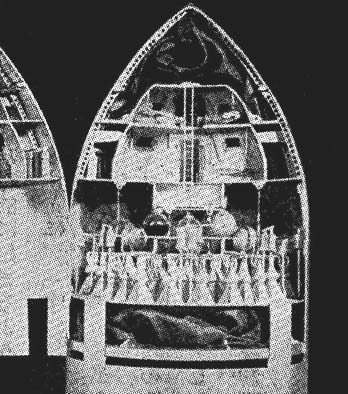

ウーフア映画会社の「月の女」という映画は、ついにオーベルトのロケットの場面なしで完成してしまい、その最初の試写会に行方を消していたオーベルトが、ヒョッコリ姿を現わしました。これは一九二九年十月のことです。

気の小さいオーベルトはスッカリしょげてしまい、見る影もないほどやつれていました。ライや映画監督のフリッツ・ラングに約束したロケットができなかったからです。

しかし今になってみると、この時のオーベルトの研究は大変立派なものでした。

液体酸素と、ガソリンとか石油とかを適当なやり方で燃やせば、すぐれたロケットの燃料であることを実証したこと、円錐ノズルという考えを生んだことは、いまでも実際のロケットに使われているすぐれた業績なのです。

「月の女」という映画は大変評判がよくて、日本でも上映されました。皆さんのお父さんやお母さんで、見たことのある方があるかもしれません。 |

映画『月の女』に使うわれたロケットの頭部

結局、オーベルは映画ではロケットを飛ばせなかったが、

彼の研究は大変立派なものだった。

|

10 最小ロケット――ミラク top

ウーファ映画会社から頼まれた仕事はこうして終わりましたが、この頃から宇宙旅行協会の事業は本格的に始まるようになりました。

一九二九年の末に宇宙旅行協会の会長だったヨハネス・ウィンクラーが自分の都合で会長を辞め、代わりにオーベルトが会長となりウィリー・ライが副会長となりました。

毎月発行していた雑誌「ロケット」は、この時の事務引継ぎがうまくゆかず発行が止まってしまいましたが、会員数は八七〇人にもなり、しかも毎月ドンドン会員が増えていました。

協会は当時のドイツの首都であったベルリンに事務所をもつことができて、いよいよ本格的に活動が出来る体制となりました。

ある日ベルリンの町の中で、ライはひょっこりネーベルと会いました。

ライはよくオーベルトがウーファ映画会社の注文のロケット研究をしている所を訪ねたので、その時オーベルトの助手をしていたネーベルと会っていたのです。

しかしウーファ映画会社の仕事が終わると、どこに行ったのか行方不明になってしまいました。

ネーベルは「今、仕事がなくて失業しているのだが、何かいい仕事はないかね。オーベルト先生とロケットの研究をして、だいぶその方面の知識を得たので、何かその知識が役立つ仕事だといいんだが」とライに話しかけました。

ライは「それなら、宇宙旅行協会の仕事を手伝ってくれないか。」と答えました。

ライが驚いたことには、ネーペルは宇宙旅行協会というものがあるということを、この時まで知らなかったのです。

オーベルトと一年近くも一緒に仕事をしていながら、宇宙旅行協会のことを知らなかったのは不思議な話ですが、とにかくオーベルトがいかに無口で気が小さくて、本当に仕事に必要なこと以外は、何もしゃべらない性質の人だったかということの一面をよく表わしています。

ネーベルはこうして宇宙旅行協会に入ることになりました。

ネーベルは非常な働きもので才能もあり、仕事をバリバリと進めてゆくのですが、前にも述べたようにコチコチの軍国主義者で、またずるがしこい性質があり、あとで宇宙旅行協会はこのネーベルのためにさんざんの目にあうことになリます。

さてウーファの仕事から解放されたオーベルト、ライ、ネーペル、それに新しく宇宙旅行協会に加わった若いクラウス・リーデルなどという人が、ベルリンの事務所で一緒に仕事をすることになります。

さしあたってはオーベルトがウーファ映画会社から頼まれたロケットが、あちこちの工場で未完成のまま放っておかれているので、それを集めて完成させること、それ以上の研究を続ける資金を集めること、などが仕事の中心となりました。

この頃ネーベルは宇宙旅行協会が作る新しいロケットについて、一つの考えを出します。

それは液体燃料のロケットとして最小のものをまず作ろうということです。

この宇宙旅行協会の人々は、火薬ロケットは頭から問題にしていませんでした。

火薬ロケットは手軽に作れますが、理論的にはこれでは地球を脱出して宇宙空間に飛び出すロケットを作ることは、むずかしいのです。

最初はむずかしく能率が悪くても、液体燃料ロケットをだんだん改良してゆけば、宇宙に飛び出すロケットが作れます。

そのため、どうしても液体燃料ロケットを研究しなくてはなりません。

しかし最初から宇宙に飛び出すロケットを作ることはとてもできないので、液体燃料ロケットとして一番小さなものを作り、それで液体燃料ロケットの基本的な性質を研究しようとするわけです。

これは当時としては非常にすぐれた、科学的な考えでした。

当時の宇宙旅行協会の人たちはアメリカのゴッダードが三年以上前に、液体燃料ロケットの飛行に成功していることを知りませんでした。

「世界最初の液体燃料ロケットを、自分たちの手で飛ばせてみょう。」

これが彼らの念願だったのです。

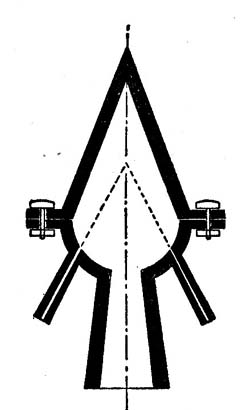

このロケットは「ミラク」という名がつけられました。

「ミラク」とは「最小のロケット」というドイツ語を縮めたものです。

オーベルトは、資金を集めるためにあちこち走りまわりました。

そのうちに耳よりな話が持ち上がりました。

それは国立化学技術研究所のリッター博士が、オーベルトのロケットの実験を見せてくれ、と申し出て来たのです。 |

ミラク・ロケット

|

もし将来性のあるものであれば、研究資金の援助をするよう、取り計らってくれるというのです。宇宙旅行協会にとってはまたとないチャンスでした。

そこでオーベルトの円錐ノズルの実験を、リッター博士に見てもらうことになりました。

これは円錐ノズルを地上に固定して、火をつけてみる実験です。

あいにくこの実験の日は雨でした。

こんな日は液体酸素の実験がむずかしくなります。

湿気をおびているためモウモウと霧が発生し、液体酸素を入れるタンクは空気中の水分が凍りつき、燃料タンクにつながる管が氷でつまってしまいます。そのため液体酸素の取扱いは、特に手際よくやらなければなりません。

このむずかしい液体酸素の取扱いをやったのはクラウス・リーデルでした。

もう一人この時はじめて宇宙旅行協会の仕事に参加した少年がいました。それはベルンハー・フォン・ブラウンという少年でした。

ネーベルのロケット「ミラク」はこの時にはまだ作られていませんでしたが、ネーペルは集まって来た新聞記者を前に、自分のロケットの宣伝をすることを忘れませんでした。

このオーベルトの円錐ノズルの実験はとにかく成功しました。

リッター博士は満足して報告書を書きました。

「一九三〇年七月二十三日、円錐ノズルは六キログラムの液体酸素と一キログラムのガソリンを使って、約七キログラムの一定推力を、九十秒間にわたって生ずることに成功した。」 |

円錐ノズルの燃焼実験

|

この報告書によって、宇宙旅行協会は、やっと研究資金を手に入れることができました。

これで落ち着いて研究が出来る第一歩がふみ出されたのです。

ところがこの記念すべき時に、オーベルトは故郷のメディアシュに帰らなくてはならないことになりました。

オーベルトは前に述べたように、メディアシュの高等学校の数学教師であり、休みをとってドイツに来ていたのですが、この時にその休みの期限が切れたのです。

しかし宇宙旅行協会の仕事を、とにかく正常な道筋の上にのせるという仕事を果たして、あとの「ミラク」の開発をネーペルやリーデルにまかせるところまできたので、オーベルトは心おきなく故郷に帰ることができました。

11 しのびよる戦争 top

再び故郷のメディアシュに戻ったオーベルトは、数学教師としての平凡な生活を送るようになります。

もうロケットの実際の研究はできませんが、宇宙旅行協会の会長として、メディアシュで出来ることをやり、自分の弟子であるネーベルやリーデルなどの仕事に援助を与えることだけが、ただ一つの楽しみとなります。 |

休暇が切れたので、故郷に戻って本職の教員の仕事をするオーベルト

|

この間にもドイツでは宇宙旅行協会の仕事がすすみ、液体燃料ロケットもついにオーベルトの弟子たちによって完成します。

ところがこの頃ドイツではアドルフ・ヒトラーという政治家がひきいるドイツ国家社会主義労働党、普通ナチスといわれる政党が勢力を得てきます。

このナチスはひどい独裁主義的、暴力主義的な政党ですが、ドイツの政治を支配し強力な民族統一国家を作ったうえ、さらに一九三九年には第二次世界大戦を起こして、ヨーロッパの他の国に侵略を始めます。

このヒトラーが宇宙旅行協会のロケット研究に目をつけ、これを強力な兵器として利用しようとします。

この事は次のフォン・ブラウンの章でくわしくのべますが、オーベルトはこの事はルーマニアの田舎にいて少しも知りませんでした。

田舎でなんにも知らずに数学教師として平凡な日を送っていたオーベルトは、一九三八年になって突然オーストリアのウィーン工科大学でロケットの研究をするよう招かれました。

もとよりオーベルトは高い給料をもらったうえに、夢にまで見ていたロケットの研究に専念出来るので、大喜びで数学教師の職を捨ててウィーンに行きました。

お人好しのオーベルトは全然気がつきませんでしたが、これはかっての弟子フォン・ブラウンがナチス党の幹部に進言して、オーベルトをウィーンに呼び寄せたのでした。

ロケットはナチスのもっている強力な秘密兵器です。

この秘密を知っているのは宇宙旅行協会の人たちですから、それらの大部分の人はドイツの秘密の兵器研究所でロケットの研究をやらされるようになりました。

しかしただ一人、ドイツから遠く離れた所にいて、しかもロケットの秘密を知っている人がオーベルトだったのです。

オーベルトのいるルーマニアは当時はドイツと同盟を結んでいましたが、戦争が始まれば敵国となるはずのソビエトのすぐ隣の国です。

もし戦争になってルーマニアがソビエトに占領され、オーベルトがソビエトに連れて行かれたらどうなるか。

そうなればナチスのトラの子のロケット兵器の秘密が、敵国に知られてしまいます。

そのためオーベルトをなるべくドイツに近い所に住まわせて、ナチスの監視のきく所に置いたほうがよい、これがオーベルトがウィーンに招かれた理由だったのです。

ウィーンではオーペルトはろくな研究費を与えられませんでした。

一九四〇年にフォン・ブラウンがウィーンに行って、オーベルトの研究室を訪問しましたが、そこには昔の宇宙旅行協会の設備よりもみすぼらしいものしかなかった、と語っています。

第二次大戦が始まると、オーベルトに対する監視はますます厳しくなり、ついにドレスデンの工科大学に移されます。

これはナチスがもっとよく、オーベルトを監視出来るようにするためでした。

ここでオーベルトは、ロケットの燃料を燃焼室に送るためのポンプの研究をするように命ぜられます。

これはロケット研究の大先輩にやらせる仕事としては、余りにつまらない、失礼きわまる研究の仕事でした。

そしてこの研究はずっと前に、フォン・ブラウンたちによって完成していたのです。

さすがにお人好しのオーベルトも、これには激しく怒りました。

そしてドレスデン工科大学のバック博士に「もう、何が何でも、故郷のメディアシュに帰らせてください」と頼みました。

しかし、ここでついにナチスの残酷な本性がむき出しになります。

「オーベルト先生、それはできません。あなたはドイツの兵器の秘密を知ってしまった人です。

あなたに残された道は二つしかありません。一つはドイツの国籍を得て、ドイツに帰化することです。

そうすればベーデミュンデのロケット研究所でロケットの仕事を続けることができます。

もしそれが嫌なら、あなたはドイツの兵器の秘密を知った外国人です。

外国人収容所に入ってもらうよりほかはありません。」

その頃のドイツの外国人収容所は身の毛もよだつほど恐ろしい所でした。

そこへ入れられた人は、たいていろくな食物も与えられずに殺されるのです。

オーベルトはなつかしい家族の待っている故郷に帰る望みを捨てて、ドイツの国籍を得るより他はありませんでした。

こうしてオーベルトがペーネミュンデの研究所に入った時には、(4章でくわしくのべますが)ロケット兵器は完成していたのです。

昔のオーベルトの弟子であったフォン・ブラウンたちはこの研究所の指導者として羽振りをきかしているのに、オーベルトは小さな事務室が一つ与えられただけでした。

助手もはじめは二人ばかり与えられたのが、他に必要な所があるからといってすぐ取上げられてしまい、本当に「氷の上に置かれた」ようなみじめな日が続きました。

やがてオーベルトに与えられた仕事は、飛行機を打ち落とすためのロケット、つまり対空ミサイルの開発でした。

これは火薬燃料ロケットです。

かって宇宙旅行協会では「火薬燃料ロケットは絶対に作らない」といっていたのに、その会長ともあろう人が火薬ロケットの研究をやることを強制させられるのですから、皮肉なことです。

こうしているうちに、戦争はドイツの負けいくさで終わりました。

オーベルトは第一次世界大戦の時から、戦争のおそろしさ、つまらなさを充分知っていて、平和を愛する気持ちをもっていましたが、気の弱い彼は時代の波に流され、もてあそばれてついにここまで来てしまったのです。

彼の二人の息子のうち一人は東部戦線で死に、二人の娘のうち一人は戦争中になくなりました。

戦争はオーベルトの仕事だけでなく、あたたかい家庭さえも引きさいてしまいました。

戦争が終わってから、彼はスイスで花火工場の顧問になったりして細々と暮らしましたが、後にイタリアに招かれ硝酸アンモニアを燃料とするすぐれたロケットの研究をやりました。

一九五三年にはやっとドイツのニュールンベルクで落ち着いた生活を送ることが出来るようになりました。

一九五四年には彼は「宇宙空間の中の人間」という著作を書いています。

また一九五五年にはフォン・ブラウンの招きでアメリカに行っています。

さて一九五七年にはついに人類の歴史始まって以来、初めての人工衛星が出現し、オーベルトが長い間、予言していた宇宙世紀が始まりました。

今オーベルトは宇宙時代の先駆者にふさわしいだけの尊敬を受けながら、ニュールンベルグに近い住居でのどかに暮らしています。

top

****************************************

|