|

****************************************

HOME 概要 ルイ・パスツール ローペルト・コッホ 北里柴三郎 野口英世

1 ルイ・パスツール

有害な微生物から人間を守り、この世から病気をなくそうと立ち上って

免疫のカラクリを明らかにし、狂犬病ワクチンに成功した。

1 パスツールの前半生

top

ルイ・パスツールは、一八二二年十二月二十七日の金曜日、フランスの東部、スイスとの国境も近い山間の小さな町ドールで生まれました。

家は革屋通りに面した粗末なもので、近所には身分の低い人々が大勢住んでおりました。

彼のお父さんの職業も、通りの名にふさわしい、なめし革業だったのです。

天才というものは大概、非常に幼い頃から現われるものですが、パスツールの場合はそうではありませんでした。

彼は小学校では特に人なみはずれた天稟(てんびん=生まれつきの才能)を現わすこともなく、ただコツコツと一生懸命に勉強するというまじめな少年であったようです。

十二、三才ごろから絵をかくことがすきになり、パステル画などもそうとうじょうずにかけるようになりました。

友人たちのあいだでは、彼は画家になったらよかろうとすすめるものもありましたが、両親はこの道では将来余り確実な地位は得られないと信じていたので、いい顔をしませんでした。

その頃のバスツールの才能は確かに、余りパッと人目をひくようなものではありませんでしたが、それでも彼が学んでいたアルボアの中学校の校長であったロマネ先生は早くから特別に彼に目をつけ、この生徒のすぐれた素質をできるだけのばすように、いろいろとこころをくばりました。 |

ルイ・パスツール

(1822〜1895)

|

|

パスツールが描いた父と母

|

アルボアの家

|

そして、結局はそれがバスツールの生涯に決定的な影響をあたえる結果になったのです。

というのは機会あるごとにロマネ先生はバスツールに未来を語り、フランス最高学府の一つにかぞえられているエコール・ノルマルース・ペリュールの話をしてやり、いやがうえにも彼の向学心をふるいたたせ、ついにバスツールをして一生の道の出発点をここに求める決意をかためさせたからです。

両親は長い間ためらっていましたが、とうとうただ一人の息子と別れることを決心し、ルイが満十六才になったとき、彼をエコール・ノルマルの予備校に送り出しました。

しかし、彼はそこで大変なホームシックにかかってしまいましたので、再びアルボアの両親のもとに戻りました。

けれども、高等教育を受けたいという彼の希望はあい変わらず強かったので、アルボアにも長くいつかず、まもなく彼は今度は近くの町のブザンソン王立中学校に入学しました。

そこで大学文科入学資格を得ると、さらにディジョンで数学科資格試験をうけて合格し、それからあらためて、エコ・ル・ノルマルヘとすすんでいったのでした。

こうして彼がフランスの首都パリにきたのはもう二十才になるときでした。

エコ・ル・ノルマルの学生になったバスツールは、これまで以上の熱心さで授業に精をだし、あるいは読書に、あるいは実験に時間をすごしましたが、なかでも有名な化学者デュマ(一八〇〇〜一八八四)の講義には深く心にうたれ、自分も化学を専門に勉強しようと思いたったほどです。

それからの彼は化学に専念し、酒石酸(しゅせきさん)についての重要な発見をして、ストラスブール大学の教授にむかえられるまでになりました。

しかし、やがて北フランスの中心都市の一つ、リールの理科大学に職をうつしてからはリールの大切な産業であるテンサイ糖の醗酵(はっこう)作用に頭をつっこむようになりました。

こうなれば、次に彼の助力を待っているのは、ブドウ酒醸造業者であり、ビール醸造業者です。

なにしろ、テンサイ糖のしぼり汁をアルコールにかえるものも、ブドウのしぼり汁をブドウ酒にさせるのも、またオオムギをビールにかえるのも、すべて酵母とよばれる微生物たちのしわざということがわかっていなかった時代のことですから、バスツールがこの酵母の正体をとらえるまでの悪戦苦闘は想像以上のものでした。

それでも彼は、とうとうブドウ酒がすっぱくなる原因もつきとめましたし、またフランスのビールを質のよいものにするため、醸造業者たちにできるかぎりの協力もしました。

こうしている間に彼は酵母から出発して、微生物を追いかける人間としての実績をきずいていったのです。

バスツールは実験を始めると、だれもよせつけず、一人でしゃにむに探究するのがすきでしたが、一つの発見が確実になったとわかると、もう黙っていられないひとでした。

だれかれかまわず、自分の発見をしゃべって歩きたくてたまらなくなります。 |

パスツールが発見したビールの酵母

|

そして学界に発表するとなると、彼の論争ずきの性質が頭をもたげます。

もともと、科学の世界というものは、一つの説が生まれると、それに対する反論がかならず生まれ、そのどちらを認めるかでまた研究が重ねられる、といった方法で発達するものです。

ところがバスツールは他人が自分の説に反論を唱えると、目をむいて立ちあがり、反論を打ちくだくための実験を死にものぐるいで考え、学界にむかって「おれは間違っていないぞ。」と大声でさけぶというふうでした。

このようにして積みあげられた彼の数々の発見は、大体において彼のほうが正しかったのですが、なかには相手が気が弱かったり、チョッと頭の回転がおそいためにうまく反論を実証できなくてバスツールに負けたというものもありました。

こんなふうでしたから、パスツールには熱狂的にしたがう弟子もできましたが、また敵も多く、あとからみれば、しなくともよい論争まで買ってでたと思われるものもないではありません。

このようなことは彼の一生をついてまわりました。

ストラスブールにいたとき、彼はそこの学長の娘と結婚しました。

このバスツール夫人はそれからというもの、実験に熱中している夫のために、一人ぼっちにさせられるか、さもなければ彼が乱暴に書きなぐった観察記録を清書させられるのが日課となりました。

でも彼女はバスツールを信じて、よくその仕事を手伝いました。

一度脳溢血でたおれたバスツールは半身が不自由になってしまいました。

でも「なにくそ!」と立ちなおり、不自由な足をひきずりながら、夫人の愛と信頼にまもられて、ますます気負いこんで実験にうちこんでいるうちに、彼は早くも五十才をすぎていました。

2 動物を免疫にしよう! top

一八七〇年代も終わり近くなったころのことでした。

ドイツではちょうどコッホ(一八四三〜一九一〇)が、牛や馬がかかる伝染病で、炭疽(たんそ)病とよばれている病気の原因はこれであるといって、一種の細菌をつかまえて、初めて微生物が病気の原因になるということを、見事な実験によって証明することに成功したばかりのときでした(2.5章)。

バスツールの一生は、このコッホの発言によって、にわかに大きな方向転換が必要になったのです。

パスツールは化学者として、しゃにむに酒石酸や酵母と取組んで、普通の人間なら何人もで、一生をかけなければならないほどのたくさんの仕事をすでにやりとげていながら、なおも壮大な夢――人類を病苦から救うためにはどうも犯人はこれらしいと目星をつけていた「微生物」を、追求していこうという夢をえがいたのです。

そこへ突然コッホが現われて、自分よりも一足先にその仕事をしてしまったというわけですから、このままでおさまるはずがありません。

彼は是が非でもコッホに追いつき、追いこさればならぬところです。彼は、 |

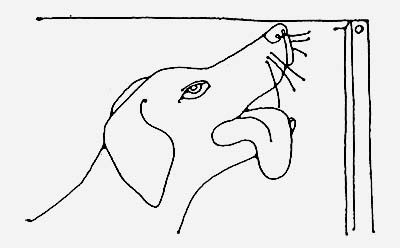

炭疽(たんそ)病菌

ライバルの若いコッホが発見した

|

「微生物は私の領分だ。私こそ、それらがいかに重要であるかを示した最初の人間である。

それも、いまから二十年前のことで、コッホなんか、まだほんの子供だったのだ………。」

と、まあこんなふうにやきもきしただろうと想像しても、そうひどい的はずれではないでしょう。

しかし現実に、彼がコッホに追いつくのにはかぞえきれないほどの困難がありました。

医者であるコッホにくらべて、まず第一に、バスツールは脈をみたこともなげれば、気むずかしい病人に舌をださせたこともかく、一言でいってしまえば、つまり人間や動物の病気にかけては、ズブの素人(しろうと)でした。

また解剖刀をどういうふうにして持つのかという、初歩の知識さえもってはいなかったのです。

それに病院の空気、こいつがまた、がまんならないときている!

だが、いまはそんなこと入っておられません。

彼はなんとしても自分の医学知識の貧しさを満(み)たさねばならぬと思いました。

そこでまず最初にジュベール(一八三四〜一九一〇)、それからルー(一八五三〜一九三三)、およびシャンベラン(一八五一〜一九〇八)という、三人の腕ききの医者を助手にむかえ、ここに一組の風変わりなチームができ上がりました。

彼らはコッホに追いつこうとしました。いや、さらに追いぬこうとしたのです。

というのは、確かに、コッホは細菌が病気を起こすということを、数々の動物実験によって、ものの見事にハッキリと示しました(2.3章参照)。

これにはなんら疑いはありません。

しかし、やらなければならないもっとも重要なことは、これだけではない。

この証明は、なんでもないことだ。

それよりも、死んでいく人間を、この病菌から防ぎ、人類を死からまもってやる方法を発見することが大切だ!

彼らはこのように考えたのです。

そのうちにバスツールはある農場で奇妙な経験をしました。

その頃、東フランスのジニフ山に住むルーブリエという獣医によって発案された炭疽病の治療法というのが大評判になっていました。

バスツールはそれがはたしてききめがあるかどうか確かめるために、実験をしてみたことがありました。

牛に炭疽病の病菌をうえつけていく動物実験そのものでは、ルーブリエの治療法をほどこしたものと、ほどこさなかったものとのあいだに何の違いもなかったということを明らかにした以外には、余りたいした意味もありませんでした。

けれどもその副産物として、どちらもひどい炭疽病にかかったのに、そのうち二頭だけは死にもせず、ついに直ってしまったという結果がバスツールの手に残りました。

「この二頭の牛を、どう始末したものだろうか?」

バスツールは考えました。

「そうだ。一つ、炭疽病菌のうちで、もっとすごいやつを注射してみよう。

パリには、一夜にして猛獣を参らせてしまうほど、強力な菌株があるのだから。」

そこでバスツールは、有毒な培養(ばいよう)菌(人工的に育てた菌)をパリからとり寄せて、これをいまは元気になっている二頭の牛の頭に注射しました。

そして、彼は待ちました。しかし、動物には何事も起こりません。

何百万という有毒菌を注射した個所には、ほんの少しの腫れも現われず、牛は全く幸福そのもののような顔をしていました!

ところでこの奇妙な出来事にでくわしたとき、バスツールの頭にうかんだ着想こそ、この物語の本すじになる、彼の免疫法(わざと軽い病気にかからせて、二度とその病原菌には負けない力を体の中につくること)発見の第一歩なのです。

「牛が一度、炭疽病にかかってから直ると、世界じゅうの炭疽病菌が総がかりになっても、これをいま一度病気にかかがらせることはできない――牛は免疫(めんえき)になっているのだ。」

、それからというものは、この考えがいつも彼の頭の中を占領していました。

そのおかげで彼はすっかりぼんやり者になってしまい、バスツール夫人が何か問いかけても聞こえず、ありありと見えるものも、見ていませんでした。。

「動物をかるく炭疽病にかからせるにはどうしたらよいだろうか。

それを殺さないばかりか、かえって確実にこれをまもってやるような安全な軽症(軽い病気の状態)の程度に………、

何かそうした方法があるはずである………。

それを発見せねばならぬ。」

こうしていく月もバスツールはこれにかかずらい、ルーや、シャンベランにいいつづけました。

「我々は動物を免疫せねばならぬ――我々は微生物にたいして動物を免疫にしなければならぬ。」

そうこうしているあいだにも、バスツールと彼の忠実な弟子たちは、さまざまな病気で死んだ人間や、動物からとった材料を顕微鏡でのぞきつづけていたのです。

3 鶏(にわとり)コレラの実験

top

一八八〇年、バスツールはその前年にツールーズの獣医学校のツーサンがみつけだし、培養した鶏コレラ菌をいじくりまわしていました。

この菌は鶏コレラという名で知られている病気で、鶏を倒す非常に小さい微生物の一種です。

彼はわずか数時間のうちに無数にふえていく、このおどりまわる微生物をよく観察したのち、それの入っているトリ肉スープのごく少量を一切れのパンの上に落とし、これを鶏(にわとり)にあたえます。

数時間後にはこの不幸な動物はときをつくらなくなり、餌も食べなくなり、その毛は逆立ち、ついには毛羽(けば)だった毬(まり)のようになってしまいます。

そして翌日、パスツールが来てみる頃にはもうよろめいており、目は打ち勝ちがたい眠気におそわれでもしたように閉じられ、まもなく死んでしまうのでした。

ルーとシャンベランが、この恐ろしいちっぽけな微生物を注意ぶかく育てあげました。

毎日、二人は鶏コレラ菌がいっぱいに入っているトリ肉ブイヨン(スープのもと)のフラスコの中に、きれいな白金線をさしこんでは取り出し、まだぬれているその白金線を、今度は微生物が一匹もいないスープの入っている、新しいフラスコの中で注意ぶかく振りました。

そうやって毎日、毎日、植え継ぎが行なわれるのです。

ぬれた白金線にくっついて、新しいフラスコのほうへ入れられたわずかの菌からは、常に無数の鶏コレラ菌がふえていきました。

研究室の実験台はほったらかされたままの培養フラスコでごったがえしです。

なかには数週間もたったものもありました。

「明日は一つ、整理しなくちゃならないな。」と、バスツールは考えました。

とそのとき、ふと思いついたことがありました。

バスツールはさっそくルーに、こう命じました。

「鶏コレラ菌は、フラスコの中でまだ生きているはずだ………。

それももう五、六週間たっていることはたしかだ………。

一つ、この古いやつを少し、鶏に注射してみょうではないか………。」

ルーはその命令どおりにしました。

鶏はたちまち病気になり、うなだれ、いつものイキイキした快活さはどこにもみられません。

翌朝、バスツールが、もう死んでいるものと思いこんで、解剖してみるつもりで見まわりに研究室にやってきました。

すると不思議なことに、死んでいるはずの鶏が元気で、ピンピンしているではありませんか!

「これはおかしなことだ。」

バスツールは、すっかり考えこんでしまいました。

「これまでだと、我々が培養した菌は百発百中、鶏をたおしたものだが………。」

しかしそのときはそれだけにとどまり、バスツールはルーやシャンベランなどと一緒に、夏の休暇の旅に出てしまいました。

やがてみんなは再び研究室に戻ってきて、仕事はつづけられるようになりました。

そしてある日のこと、バスツールは小使に命じました。

「丈夫な、まだ実験に使っていない鶏を少しもってきてくれ。それから注射の用意だ。」

「先生さま、まだお使いになってない鶏(にわとり)っていうと、たった一つがいしか残っておりませんので――

ほれ、おたちなさるまえに、とっときのをお使いになったではございませんか――

先生はそいつに古い培養菌を注射されので、病気にはなったものの死にはしませなんだ………。」

「まあしかたがない。残っている新しい鶏をもってきてくれ。――

それから、それ、いっぺん使ったことがあるという一つがい――、

例の、コレラにかかって良くなったという奴ももってこいよ。」

やかましく鳴きたてる鶏がもってこられました。

助手はその鶏の胸の筋肉の中へ、無数の鶏コレラ菌の入っているスープを注射しました――

新しい方にも、直った方にも――

ルーとジャンベランド翌朝、研究室へ入ってくると、もうとっくの間に出勤されていた先生の声が、階下の動物小屋から自分たちをよんでいるのを聞きつけました。

「ルー、シャンベラン、下りて来たまえ――早く!」

二人がかけつけてみると、先生は鶏のかごの前を、行ったり来たりしていました。

バスツールはいいました。

「きのう注射した新しい鶏のほうは――あたりまえのことだが死んでしまっている。

だが、先月古い培養菌をさしたのち、直ったという鶏のほうをよくみたまえ。

これらにもきのう同じような致死量(死なせることのできる量)をさしてあるのだ。さあ、みてみたまえ! これらは完全に致死量に耐えられたのだ。

ピンピンしている。餌まであさっているじゃないか!」 |

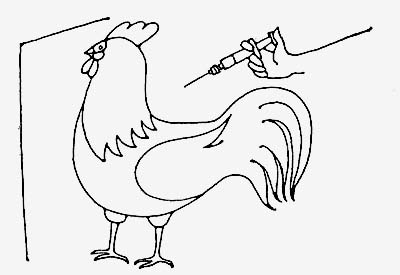

|

鶏にコレラ菌を注射して実験する中で、

古いコレラ菌では死なずに免疫が出来ることを発見した。

|

ルーとシャンベランはしばらくのあいだ、ただ黙って立ちつくすばかりでした。

バスツールはやがて怒鳴りだしました。

「この意味が君たちにはわからないのか? なにもかも解決されたのだ!

いまこそ私は動物をかるく発病させる方法をみつけたのだ!

我々は勝ったのだ。

そこでまずやらねばならないのは、毎日新しいフラスコへ植え継ぎするかわりに、有毒菌をフラスコの中で古くするということである。

微生物は古くなるとならされる。鶏は病気にはなるが、ほんの軽い程度ですむようになる。

鶏(にわとり)がそれから回復すると、もう世界じゅうのどんな兇悪なやつに対しても、打ち勝つようになるのだ――

これこそ、私のいちばんめざましい発見だ――

これは、私が発見したワクチンである。

まだ、だれもその病原菌をみたこともない。

あの天然痘に対するものよりも、もっと確実であり、もっと科学的である………

さあ、諸君、これを炭疽病にも応用してみょうではないか。それから、すべての伝染病に対しても………、

我々はこれで、たくさんの命を救ってやるのだ!」

まことにこの日、パスツールたちが見聞した出来事こそはやがてはあの恐ろしい伝染病から人類をまもりぬく有効なてだての一つとして、スクスクと育っていった予防接種法という技術の生みの親となったものであります。

このときバスツールはもう五十八才で、普通の人ならすでにさかりの時期をすぎているころでした。

しかしこうして鶏をコレラから救ってやるワクチンを発見したことで、彼はその生涯のうちでも、もっとも心魂をすりへらした六か年間、激しい論争や思いがげない勝利率、恐ろしい失望の連続であった年々の第一歩をふみだすことになったのであります。

つまりこの六年間に、彼は精魂を傾けつくし、普通の人の百倍もの仕事をつづけざまに完成したのです。

バスツールたちは大急ぎで、この最初の観察を確かめる仕事にとりかかりました。

三人は、鶏コレラ菌をトリ肉スープのはいったフラスコの中で古くし、この毒力が弱くなったものを多数の健康な鶏に接種していきました。

鶏はたちまち病気になりましたが、まもなくみんな元気を取戻し、すっかり直ってしまいました。

数日後、この予防注射を受けた鶏が、免疫になっていない新しい鶏ならば、ゆうに一ダースは殺されてしまうほど強力な有毒菌を注射されても、無事に耐えられたのを確かめ、一同はあらためて自分たちの成功を祝い、凱歌をあげたのでした。

4 炭疽(たんそ)病ワクチン

top

さて、鶏コレラはこれで防げるとしても、ほかの病気に対してはどうでしょうか。

まもなくバスツールは、つぎのような事実、すなわち一種類の黴菌(ばいきん)からつくったワクチンはただその微生物が原因となっている病気に対してだけききめがある、という事実をつきとめました。

したがって炭疽病から動物をまもってやるためには、炭疽病菌でワクチンをつくらなければなりません。そして、バスツールたちは、実際にそういうものをつくりだしました。

当時、彼らのワクチンに対する追求は、実にものすごい力の入れかたで、ルーもシャンベランも、日曜日というものはほとんどなく、休暇といっても遊びになど出られませんでした。

彼らの睡眠は研究室の中で、試験管や顕微鏡や黴菌のすぐそばでとられました。

パスツールもつきっきりで、彼らを指揮しました。

彼らはてぎわよく炭疽病菌を弱め、そのあるものはモルモットを殺すが兎は殺さない、また他のものはハツカネズミを殺すがモルモットを殺すには弱すぎるというふうにしました。

彼らは羊に対して、まず毒力の弱いもの、それから次には毒力の強いものを注射していきました。

羊は少し病気になりましたがやがて回復し、その後、その羊は牛でさえも殺すことができるくらい有毒な炭疽病菌を注射されても、明らかにもちこたえられたのでした。

またしても新たな凱歌です。

バスツールは自信たっぷりでこの成績を公表し、いまや疽素病から羊や牛や馬をまもってやるワクチンをつくるほど簡単なことはない、と言い放ったのです。

けれども医者なかまでも、その頃はまだ、このバスツールのやりとげた仕事が、どんなに重大な意味をもっているかは、中々のみこめず、なんだかんだといって、パスツールにけちをつげたがる人が多かったくらいです。

特にそれは獣医のあいだでは、激しいものでした。

当時、獣医学界の大立物であったロッシニオールという人もそうした連中のうちの一人でしたが、このロッジニオールは、なんとかしてバスツールをやっつけてやりたくてたまらず、ついに次のようなたくらみを思いつきました。彼はムラン(パリの南、セーヌ川沿いの町)の農業会でいいました。

「羊や牛を、完全に炭疽病からまもってやれるワクチンをつくるほどやさしいことはないと、バスツールは言っている。

もしこれが本当ならば、現在この病気で一年に二千万フランを失っているフランスの百姓たちにとっては、大変なことだ。そこでもし、バスツールが本当にこんな魔法のようなものがつくれるものなら、彼は喜んでこれを我々の前に証明すべきである。

バスツールを大公開実験にまねこうではないか。

彼がもしも正しいならば、我々百姓、獣医たちの得るところは大きい。だがもし彼が誤っているならば、バスツールは羊や牛や赤ん坊や河馬(カバ)を救えるなどという大発見のことで、際限のないおしゃべりをすることを、今後はだんぜん中止すべきである!」 |

|

パスツールは牛の伝染病の炭疽病を防げると豪語したので、

ロッシニオールはパスツールに公開実験させて、陥れる企みを考えた。

|

あるたくらみをもったロッシニオールはざっとこんなふうに論じたてました。

農業会はすぐにたくさんの寄付金をつのり、その金で四十八頭の羊と二一頭の山羊と、数頭の牛とを実験用に買い入れました。

そしてド・ラ・ロシエット男爵という人を代表に選び、パスツールのもとにおしかけて、公開実験をするように申しこませました。

バスツールはこの申し出を聞いて、その場でこの挑戦を受け入れる決意をかためました。

「もちろん、私は、自分のワクチンが命を救うものであることを、あなたがたの前で実証するつもりです。

研究室で十四頭の羊にきくものは、ムランでの六十頭にもきくでしょう。」

そして、この公開実験はその年(一八八一)の五月と六月ということにきまりました。

ところで二人の弟子ルーとシャンベランは、その頃はもう鶏やモルモットの合いの子のような、奇妙な動物を夢にまでみるほど、つかれきっていたので、休暇をとって田舎のほうに出かけて留守でした。そこへ、

「われらのワクチンが、羊の炭疽病を予防する公開実験を行なう。パリヘすぐ帰れ――L・バスツール。」

という電報がきたので、二人は急いでパスツールのもとへ舞い戻りました。

バスツールは、二人をみるなり、こういいました。

「プイイ・ル・フォールの農場において、ムランの農業会の連中が見ている前で、二十四頭の羊、一頭の山羊(やぎ)、それから数頭の牛にワクチンをさす。

ほかの二十四頭の羊と、一頭の山羊と、数頭の牛は、ワクチンをささずにそのままにしておく。

そして約束の時にそれらの全部に、我々がもっているうちで、もっとも毒力の強い炭疽病菌を注射するのだ。

ワクチンを注射されていたほうは完全に炭疽病からまもられ、ワクチンを注射されていないほうはかならず二日以内に死ぬであろう。」

バスツールはあたかも日食を予言する天文学者のように、確信をもって言い放ちました。

ルーとシャンベランは、少し心配になりました。

「しかし先生。ご承知でもありましょうが、この仕事は非常に微妙で………。

私たちは自分らのワクチンを百パーセント信用するわけにはいきません。

予防すべきはずの羊を、殺してしまうかもしれないではありませんか――。」

バスツールは答えました。

「我々の研究室で十四頭の羊にきいたものは、ムランでの六十頭にもきくであろう!」

こうキッパリいわれては、ルーとシャンベランとはまたもや袖をたくし上げ、ワクチンの用意をするよりほかはありませんでした。

第一回の注射の日が、とうとうやってきました。

フラスコや注射器が用意され、そのフラスコには、ていねいにレッテルが貼られました。

「第一回目と、第二回目とのワクチンをごっちゃにしないように、君たちしっかりたのむぞ!」

バスツールは晴れやかな確信を胸いっぱいにふくらませながら、叫びました。

彼らがプイイ・ル・フォールの長場にやってきて、四十八頭の羊、二頭の山羊、それに数頭の牛とが入っている小屋の方へ進みよったとき、そこにはフランス共和国の議員、科学者、獣医、そして土地の名士、そのほか数百人の百姓たちがつめかけていました。

新聞記者たちもおしかけていました。

彼らのなかには、ひそかに、「これで失敗してくれれば、いまいましいバスツールのやっこさんも、少しはおとなしくなるだろう。」と、よくない期待にニヤニヤしている者もありました。

見事な健康な羊の一群れが、広場に集められました。

ルーとシャンベランは、アルコール・ランプに火をともし、注射器を用心して取り出し第一回目のワクチンをまず二十四頭の羊、一頭の山羊、数頭の牛の太腿に注射しました。

注射された動物たちの耳には小さな孔があけられ、レッテルがつけられました。

十二日間たってから、群集はもう一度集まり、第二回目のワクチン――今度は前回よりいくぶん毒力の強い菌――が注射されるのを見物しました。

動物たちは見事にこれにも耐え、丈夫なものに変わらぬ元気さで、はねまわっていました。

運命を決する最後の実験をまぢかにひかえた小さな実験室の中の空気は、息苦しいまでに緊張しています。

強力な炭疽病菌を大量につくらなければならないので、張りつめたみんなはブンゼン灯(ドイツの化学者ブンゼンの発明した加熱装置)をへだてて互いに怒鳴りあい、瓶洗いはただもう、ウロウロするばかりでした。

あらたにパスツールの助手となった最年少者のチュイエーは毎日長場に出かけて行き、予防注射を受けた動物が、熱を出していないかどうかを調べるために、その肛門に注意ぶかく検温器を入れてみます。

だがありがたいことに動物は一頭残らず、ワクチンの大量を注射されていながら熱も出さず、立派に耐えていました。

ルーとシャンベランのほうは、心配と疲れで髪の毛が何本かめっきり白くなってしまったほどなのに、バスツールはこれっぽっちも心配するようすもなく、こんなことをいったりしていました。

「もしも今度の実験が、完全に成功をおさめるならば、これはもっとも偉大な、もっともみのりの多い発見の一つを、国家にささげたこととなり、この国における応用科学の、もっとも立派な例の一つとなるであろう。」

たんと自信たっぷりな言葉でしょう。 |

助手のチュイエーは予防注射をした牛の健康状態を、

毎日、注意深く検査していた。

|

さて、いよいよ運命の日、一八八一年五月三十一日のことです。

四十八頭の羊、二頭の山羊、それから数頭の牛の全部――ワクチンの注射を受けたものも、受けなかったものもあわせてすべて――が、猛烈な毒力をもった炭疽病菌の致死量を庄射されました。

ルーはアルコール・ランプと、恐ろしい有毒菌が入っているフラスコとを身のまわりにならべ、泥の中にひざをついて冷静に確実に次々と六十頭以上の動物に注射していきました。

さあ、この結果はどうだったでしょう。

もちろんパスツールとても、やはり一人の人間であったことには間違いないのですから、自信が強ければ強いだけ、万が一失敗したときのことを考えれば、思いは千々にみだれ、夜もロクロク眠れなかったにちがいありません。

一日はすぎ二日はすぎ、ついに、あの有名な六月二日になりました。

バスツールをさばきにやってきた群集の数は大変なもので、農場はわきたつような騒ぎでした。

二時、バスツールと、その一行は農場にやってきましたが 今度はだれ一人あざわらうものはなく、ただ満場圧してなりひびく歓呼の声があるばかりでした。

ワクチンを注射されたほうの山羊と羊と牛は二日前、何億という恐ろしい炭疽病菌を注ぎこまれながら、たったの一頭も発熱したあとさえないという見事さです!

彼らはまるで、炭疽病菌から一千マイル以内の場所には足をふみ入れたことがないとでもいったように、草を食べたりじゃれ合ったりしていました。

しかし、ワクチンを注射されなかったほうはなんと二十四頭のうち二十二頭まではすでにずらりと悲しい列をつくって横たわっており、残りの二頭も、今まさに息絶えようとするばかりりのありさまで、不吉などす黒い血が口から鼻から洩れ出ています。

「見ろ! バスツールがワクチンを注射しなかった羊が、また一頭死んでいく!」

と一人の獣医が、ゾッとするような声をはり上げました。

バスツールを取り囲んでいた全観衆は、見事な実験の成果を目のあたり見て、この小柄なびっこの男――バスツールの前に、頭を下げました。

まことにプイイ・ル・フォールにおけるこのあざやかな実験は、密(ひそ)かに忍び寄ってくる自然の敵に対する人類の闘争史上、実にめすらしい事件であったといわなければならないでしょう。

初めて車輪をつくり帆を発明し馬のならし方を考えついたといったようなことも、いずれは何人かの天才のなしたわざであったでしょう。

だが、いまはその名さえ知られていないありさまです。

しかし、ルイ・パスツールの免疫法発見となると、そうはいきません。

彼が免疫した二十四頭の羊はあわれにも犠牲となって死んでいった同じ数の死骸の間を、むじゃきにはねまわっています。

この免疫法を人間にもあてはめることのできる日が、すぐそこまできていることは火を見るより明らかだと、いあわせた人々が考えたのも無理はありません。

バスツールは人々の感動のまなこを一身に受けて、この劇的な場面のまっただ中に、堂々と立っています。

いまや、事態は一変しました。

バスツールいじめのトップをきっていたビオーという馬のお医者さんは予防注射を受けなかった羊の最後の一頭が、いまにも息をひきとろうという間際、バスツールのところにかけよってきて叫びました。

「パスツールさん、私にもあなたのワクチンを接種してくださらんか。あなたが、いともあざやかにお救いになった羊におやりになったとおりでけっこうです。

そうしてから、あの猛烈な病毒を私に注射してみょうではありませんか!この驚くべき発見は、万人の胸にしっかりときざみこまれなければならんのだ!」 |

「黴菌(ばいきん)が病気の元だとか、力の弱い黴菌で病気がふせげるとか、バスツールは、とんだ嘘っぱちをならべる奴だ。」と彼に冷たい目をむけていた医者たちは、とたんにバスツールの熱烈なファンになってしまったのです。 |

実験の成功で事態は一変し、パスツールは

皆から称賛されることになった。

|

いあわせた新聞記者たちは、我先に世界各国の新聞社に電報を打つために走り去ったことはいうまでもありません。

「プイイ・ル・フォールでの実験は未曾有の大成功を収めた。」と。

世界はこの大ニュースを受け取って、興奮にわきたちました。

いまや、全世界はこれを見、これを記録し、不必要な死に反抗しようとする彼の、熱血ほとばしる闘争をうらづけている深い信念に、なびいたのです。

わけてもフランス国民の喜びはひとしおで、彼をフランスの生んだもっとも偉大な人物であるとして、もっとも名誉ある勲章「レジオン・ドヌウル大綬章」を贈って、彼の功績をたたえました。

5 茨(いばら)の道

top

だが、みなさん! 「ローマは一日にしてならず」といわれているとおり、これは余りに気が早すぎました。

自然の理法を我が手におさめ、これを意のままにあしらえるところまでに行きつくのは、どうしてどうして、そんな簡単なことではありません。

プイイ・ル・フォールでの公開実験があれほどの大成功を収めたのにもかかわらず、それからものの一年経つか経たないうちに、早くも手痛い第一撃がバスツールの頭上におちかかってきたのでした。

それは、せっかく頼みの綱と信じて送ってもらったワクチンが、いっこうにきかないばかりか、それまで健康だった羊が、ワクチンのためにかえって病気になってしまったという苦情が、あちこちパスツールのもとへ舞込んできたのです。

いうまでもないことですが、プイイ・ル・フォールで起こった奇蹟はたちまちのうちにフランス全土はもとよりのこと、遠くはハンガリーにいたるまで、もろもろの農業団体、獣医、百姓たちを喜びにわきたたせ、ワクチンを送れという電報は、矢のようにパスツールめがけてとんできました。

そのために、当時パリのウルム街の一角にあった彼の研究室は、にわかにワクチン製造工場さながらのありさまになってしまったほど、たくさんの炭疽病ワクチンがつくられました。

そればかりではありません。

彼ら自身もできたワクチンを持って、あちらの牧場こちらの牧場ととんでまわり、一年たらずのあいだにかれこれ数十万頭にのぼる動物に、ワクチンを植付てやったということです。

それなのに、なんとしたことでしょう。

命助けのはずだったワクチンを注射したばっかりに、かえってこれを殺してしまったというではありませんか、

買い入れたワクチンの代価ははらった。手持ちの羊には全部注射し終えた。

そこで百姓たちは、われらの偉人――パスツールを授けて下さった神様に、感謝の祈りを捧げて床につく。

ところがあくる朝起きてみると、何のことだ。

牧場には羊の死骸がまくらをならべていた、といったような話が続々とバスツールの耳に入ってくるようになったのです。

彼はだんだん手紙を開いてみるのがおそろしくなり、耳をおおいたくなりました。

しかし、バスツールにとって、それよりもさらに手ひどい打撃がまもなくやってきました。

それは疸素(たんそ)病菌の発見者コッホから、バスツールのワクチンの中にぺ炭疽病菌以外の黴菌(ばいきん)がウヨウヨしているといってきたのです。

確かに当時バスツールは、余り結論をいそいだために、炭疽病ワクチンの製造工程において、黴菌の毒力を弱める方法や、雑菌をまぎれこませない方法に不備な点があったことは事実のようです。

けれどもそうだからといって、バスツールの「ワクチン」という考えそのものはけっして間違ってはいなかったのです。

その証拠に、今日、みなさんが日常身近に経験しているB・C・Gだとか、コレラや、腸チフスや、発疹チフスのワクチンはまた、百日ぜきのワクチンなど、すべてこれらは、いずれもここ六、七十年のあいだに、たくさんの学者たちの手による進歩、改良を重ねてつくられるようになったものです。

けれども元はといえば、みなバスツールの考えに基いた実験から発展してきたのである、ということを忘れてはなりません。

だからこそ一八八二年に、一方では机の上に災難の報告が山と積まれていたにもかかわらず、彼はジュネーブの学会において、なおも大いなる確信をもって『毒力を弱めた微生物を注射して、生物を有害な病気から防衛する方法』を演説しました。

これは、コッホの攻撃をものともせず、いまもなお真実をえぐる偉大な発見として認められているのです。

6 狂犬病ワクチン top

さて私は終りにもう一つ、バスツールが成し遂げた仕事のなかで、ぜひともみなさんに知っておいてもらいたいものについてお話してみたいと思います。

それはまことに華々しく、変化にみちた、彼の生涯の総決算にふさわしい、まさに最後の打ち上げ花火のようなものでした。

彼はすでに六十の坂をこし、もう疲れ果てていました。

その頃になって、なぜこんなむずかしい問題と四つに組む気になったのか、のちになっていろいろと想像してみた人もありますが、それはともかくとして、彼がえらんだ問題――それは狂犬病の病毒を発見することだったのです。

結局のところ、彼はこれに成功しませんでした。それはそうでしょう。

狂犬病の病毒は、実は黴菌よりさらに微小のもので、のちに二十世紀になってから、「ビールス」としてまとめられるようになった微生物の一種なのです。

「ビールス」のほとんどは大きさが二、三百ミリミクロン(一ミリミクロンは一ミリメートルの百万分の一)で、普通の顕微鏡(光学顕微鏡)では見ることができず、電子顕微鏡ができてやっと、その姿がつきとめられるようになったのです。

だから、バスツールが生きていた時代では、どんなに努力したって、到底みつかるはずがなかったのです。

しかしそれにもかかわらず、彼は狂犬病ワクチンというすばらしい金的を、見事に射(い)当てることができたのです。

それはまことに驚くべき勝利であり、大発見なのです。

一八八二年も終わりちかくなった頃、バスツールはそれ以前に「これが狂犬病の病原菌だ」と思った黴菌が、実はそうでないことがわかりましたので、再び新規まきなおしの研究にとりかかりました。

そうしたある日、罠(わな)にかかった一匹の狂犬が、研究室の中に引っぱってこられました。 |

狂犬病の病毒は「ビールス」で当時の顕微鏡ではとても見つけ

られなかった。それでも偶然に、狂犬病患者を救う道が発見された。

|

おっかなびっくりバスツールはそれを大きな檻(おり)の中に入れ、達者な犬と一緒に住まわせ、勝手に噛み付くにまかせました。

一方ルーとシャンベランは、この狂犬の口からよだれをすくいとり、これを注射器に吸い上げて、兎やモルモットに注射しました。

ところが、噛み付かれた四匹の犬のうち二匹には、六週間ばかりたってから狂犬病のきざしがみえはじめましたが、あとの二匹はそれからいく月たっても、何の異状もありません。

兎のほうもモルモットのほうも、これと同様で、あるものは麻痺した脚をひきずり、やがて恐ろしい痙攣(けいれん)のうちに死んでいきましたが、平気なものもいるのです。

これは、一体どういうわけなのだろう?

初めのうちはバスツールにもわけがわかりませんでしたが、やがてチョッとした考えが頭に浮びました。

彼は急いでこれをルーに告げました。

「狂犬病の病毒という奴は人間の体の中にはいると、脳髄(のうずい)だとか、脊髄(せきずい)だとかいうところにおちつくのだ………。狂犬病の症状をみたまえ。

どれもこれも、この病毒がおかすのは神経系統だということを示しているようなものじやないか。」

「菌をみつけようと思うならば、脳髄や脊髄をさがさればだめだ!

そこでならたとえみえなくとも、培養することはできるに違いない。

生きた動物の脳髄を、スープ入りのフラスコのかわりに使えないものかなあ………。

それは確かにチョッとおかしな培養基にはちがいないが、しかし………。」

「皮下に注射しても、病毒は脳髄に届くまえに、体の中でなくなってしまうのだ。

これを犬の脳髄に直接、注射できたらなあ………。」 |

ルーは明るいひとみを輝かせながら、パスツールの言葉をじっと聞いていました。

これがルーでなく他の人間であったなら、おそらくバスツールの夢のような計画は理解できなかったでしょう。

ブイヨンのかわりに犬や兎の脳髄を使うなんて、なんというたわけた話だろう!

しかし、ルーはそうではありませんでした。

「先生、なぜ病毒を犬の脳髄におさしにならないのです。

私は犬の頭に孔をおけることができます。頭蓋骨に小さな孔をきりもみであけるのです。

それでも犬はなんともありません。脳髄は全く傷を受けずにすみます。いたって簡単にすむのですが………。」

とルーはいいました。

バスツールはこれを聞いて、非常にびっくりしました。いや、カンカンに怒りました。

「なんだって? 犬の頭蓋骨のまんなかに孔をあけるんだと? 君、それはひどすぎるよ。

脳髄がメチャメチャになってしまうではないか。犬は麻痺してしまうにきまっている。いかん!

私はそれを許さんよ!」

こうしてバスツールはそのやさしい心根から、人類への彼のもっとも貴重な贈物を、いま少しで取り逃がすところだったのです。

だがルーはバスツールの命令にあえて背くことによって、彼を救いました。

そのいきさつは――数日後パスツールは会合か何かがあって、研究室を留守にしました。

そのあいだに、ルーは健康な犬を一匹つかまえ、これにクロロホルム(ますい薬)をチョッとかがせてから、その頭のどまんなかに錐(きり)で孔をあけ、脈をうっている生きた脳髄をむきだしにしました。それから、たったいま狂犬病でたおれたばかりの犬の脳髄をすりつぶしたものを、少しばかり注射器に吸い上げました。

そして頭蓋骨にあけられた孔から、この恐ろしい狂犬病毒もゆっくりと静かに、生きた脳髄の中に注射しました。

あくる朝、ルーはこのことをバスツールに報告しました。

「なんだって!」バスツールはおうむ返しに答えました。

「可哀そうに! その犬はどこにいる! もう、死んでしまったにちがいない。麻痺したっきりで………。」

しかし、ルーはもう階段を下りていました。

そしてすぐ戻ってきましたが、そのとき、彼の手で手術された犬は元気よくバスツールにじゃれついたり、あちこちをかぎまわったりしていました。 |

助手のルーはパスツールに黙って、健康な犬の脳髄に

狂犬病の脳髄を注射した。

その犬は暫く健康であったが、二週間後に狂犬病の発作が始まった。

|

パスツールはルーの器用な手並みを認めました。そしてこれ以来、新しい実験の道が彼の前に開けたのです。

「いい犬だ、すばらしい生きものだ!」

といいながら、バスツールは、つぎのようなことを夢みました。

「この犬はきっと、私の考えが壷(つぽ)にはまることを示してくれるだろう……。」

思ったとおり二週間とたたないうちに、この可愛い生きものは悲しそうにほえはじめ、寝わらを噛み切り、檻をガリガリやりはじめました。

まぎれもなく、狂犬病にかかったのです。

それからなお数日たって、とうとう死んでしまいました。

いまや、バスツールと、ルーと、シャンベランとは、犬やモルモットや兎も百発百中、確実に狂犬病にかからせる方法をわがものにしたのです。

「我々はまだ、菌をみつけることはできない。

おそらく余り小さいので、もっとも強力な顕微鏡でもみえないのに違いない。

だから、これだけをスープのフラスコの中で培養する方法はない。

しかし我々は、これを兎の脳髄の中に生かしておくことができるのだ。

これがたった一つの培養方法である。」

これがアパスツールの行きついた結論でした。

しかし彼らがしなければならない仕事はまだ残っていました。

それはこの目でみることができない、兇悪な病毒をならすということです。

それで、三人はなおも体の麻痺した可哀そうな、だが危険きまわりない動物と一緒にウルム街の研究室にたてこもり、いつ果てるともしれない実験に汗を流しつづけました。

いく月も、いく月も――陰気な日々はすぎていきました。

けれどもそんな努力にもかかわらず、狂犬病の目にみえぬ病毒を弱める手だてはみつからず、注射すれば百匹が百匹、みな死んでしまいました。

このみじめなありさまに、ねばり強いはずの助手たちも、ときには匙(さじ)をなげだして、

「どうもうまくいきません。先生。」

などと、泣き言をのべることもありました。

しかし、そんなことをいおうものなら、たちまち、パスツールから頂戴するお小言はきまっていました。

「何度でも、同じ実験をくり返したまえ。失敗してもかまわん。

これは、君たちにはバカげたものにみえるかもしらんが、問題にくい下がったまま離れないということが必要なのだ!」

こうしてパスツールは、弟子たちを叱り付け、無駄に終った実験を繰返しはね返し、何度も何度もやらせました。

バスツールはこれまでにも自分にたち向かうあらゆる困難にぶつかると、いつもこの調子で探究し試み失敗し、再び試みるというふうにして、しばしば見通しもない問題を勝利に変えてしまったのです。

今度もその主義を押し通しました。

だがそれにしても、この狂犬病の病毒をならすという仕事が、骨折り損に終わらずにすんだのは、どうしたことだったかと、私はいぶかしく思わずにはおられません。

なにしろ、ひとたびこの病気のきざしが現われて、この悪魔の神秘的な使者がどこからともなく脊髄(せきずい)や、脳髄(のうずい)に入り込んだが最後、どんな人間でもまたどんな動物でも、この恐ろしい病気から回復できたという記録は、人類史上、ただの一つもなかったのですから。

それなのに、彼らはとうとうこれをやりとげました。

私は一足とびにいってしまいましょう。

その方法というのは、狂犬病で死んだ兎の脊髄をチョッと切りとって、これを大きな試験管の中に十四日間つるして、乾燥するのです。

そうすると、このしなびた神経組織のひとかけらはかつてはあんなにも猛毒であったものが、いまは丈夫な犬の脳髄に注射してやっても、犬は死なないというほどに弱められるのでした。

さて、今度は犬の免疫実験にとりかがらねばなりません。

まず第一日目には十四日間乾燥して、ほとんど無害なまでに弱められた病毒を犬に注射する。

第二日目には、同じ瓶(びん)の中に十三日間ぶら下がっていたいくぶん強力な病毒を、第三日目は十二日間乾燥したものとというふうにして、十四日間ぶっ通しに、だんだん強力になっていく病毒を犬に注射するのです。

犬は、この十四回の予防注射に耐えることができました。しかし、これではたして免疫になっているかどうか?

それから一か月の後、パスツールたちは今こそ狂犬病に勝ったことを知ったのです。

この免疫実験は見事に成功しました。

予防注射を受けたものは狂犬病毒をあらためて注射されても、発病しないですんだのです。

バスツールが、狂犬病に手をつけてから、早くも三年たっていました。

これでよしということになりますと、たちまちバスツールの頭には、狂犬病をこの世の中から一掃しようという計画がうずまくようになりました。

最初、彼が考えたのは、フランス全土にいる犬全体に、このワクチンを注射しようという計画でしたが、それは余りにも数が多すぎるということがわかりました。

何かほかにいい方法はないか? いや、ある!

「十四回のワクチンをささなくてはならないのは、犬のほうではない。」

と、彼は考えました。

「それは、狂犬に噛まれた人間のほうにこそ必要なのだ。」

「なんとたやすいことではないか! 狂犬に噛まれたあとで、狂犬病が起こるまでには、いつも数週間の間がある。

病毒は噛まれた場所から脳髄(のうずい)に届くまでに、人間の体の中をあちこちとくぐりぬけねばならぬのだ。

それが進行している最中に、我々は十四回の注射を行い、……そして彼を救ってやれるのだ!」

バスツールは大急ぎでルーとシャンベランとをよび、まず犬について試みることを命じました。

彼らはすぐに狂犬と健康な犬を、一つの檻(おり)に入れました。

狂犬はもちろん相手に噛み付きました。

健康だった犬は、もしそのままにしておけば、かならず死ぬに違いありません。

同時にルーは狂犬病にかからせた兎からとった病毒を、全く狂犬に噛まれたことのない健康な犬とに、ごていねいにも先に狂犬に噛まれた犬にも注射しました。

こうしておいてから、彼らは、しだいに強力になっていくワクチンを十四回にわたって注射してやったのです。

結果は、いまだかつて聞いたこともない大勝利でした!

これらの動物は一匹残らず、狂犬病にかかることなく生きていたのです。

だが、バスツールは炭疽病ワクチンを接種したときの苦い経験を思いだしました。

そこで今度は慎重にかまえ、あらかじめ自分の実験成績の全部をフランスのもっともすぐれた学者たちで組織されていた委員会に提出して、審査してもらうことにしました。

委員会は厳重な実験をしたのち、つぎのように審査結果を発表しました。

「狂犬病で死んだ兎の脊髄(せきずい)で、しだいにその毒性が弱められたものを注射することによって、犬を免疫(めんえき)にすればその犬はもはや狂犬病にかかることはない。」

これがいったん公表されると、世界の隅々から手紙や電報がパスツールのもとにたくさんよせられました。

医者から、そして狂犬に噛まれたいとしいわが子にいつ死が襲うかと、怖れおののいている哀れな父親から、母親から――。

7 ジョセフ少年 top

バスツールはしかし考えあぐみました。炭疽(たんそ)病のときとは事情が違うのです。

あのときは、少しばかりワクチンの毒性が強くても、せいぜい羊が死ぬくらいですんだのですが、今度は一歩間違えば、子供の命にかかわる大事になります、

「私の犬では、ワクチンで死んだのは一匹もいなかった。」

彼は考えました。

「噛まれたものはみんなこのワクチンで完全にまもられた。人間の場合でも、同じききめがあるに違いない。

そうでなくてはならぬはずだ。しかし………。」

このようにして彼は思い迷うばかりでしたが、とどのつまりは、まず自分自身で確かめてみるほかはあるまい、と決心しました。

ところがありがたいことに、ちょうどそのとき、アルザス(ドイツとの国境に近い地方)のマイセンゴットから、困り果てて訪ねてきたメイステル夫人のおかげで、パスツール自身が実験台にならなくてすむようになりました。

この夫人は二日前、狂犬に十四個所噛み付かれた、九才になる子供ジョセフをつれて、泣きながら研究室に入ってきました。

ジョセフ少年は可哀そうに、おびえきって泣きじゃくり、ほとんど歩くこともできませんでした。

「バスツールさま――、どうか、私の子供をお助けくださいまし。」

と、夫人はとりすがって頼みました。

バスツールは夕方五時にもう一度来るように彼女にいいました。

そしてすぐに知り合いの二人の医師バルピアン(一八二六〜一八八七。フランスの神経病医)とグランシェ(一八四三〜一九〇七、フランスの小児科医)のところへ相談にでかけました。

その夜二人は子供を診察しにやって来ました。

バルビアンはすでに化膿し始めていた傷口をみたとき、一刻も早くワクチンを接種するようにと、バスツールをせきたてました。

「おやりなさい。」と、バルビアンはいいました。

「たとえあなたが何もしなかったとしても、この少年が死ぬのはほとんど間違いのないところです。」

そしてその夜、すなわち一八八五年七月六日の夜、弱められた狂犬病毒の人類への最初の注射が行なわれたのであります。

それから毎日注射をつづけて、ジョセフ少年は十四回の接種をとどこおりなくすませました。

そして少年はやがてアルザスの故郷へ帰っていきました。

――あの恐ろしい病気のきざしは、ついに姿を現わさずじまい。その少年の命は見事に救われたのです。

すべての不安は、いまやバスツールからはなれ去りました。 |

狂犬に噛まれたジョセフ少年

彼を救うため、狂犬病のワクチンを試すことを、

パスツールは決断した。

|

それはちょうど数年前、ルーが先生の命令に背いて注射を行たったあの一番目の犬の場合に非常によく似ていました。

ただし今度は人間の場合です。

それからのちの彼の研究室が、どんなに熱狂した群衆に取り囲まれたかは、もはや述べるまでもありますまい。

なかでもとりわけ大評判になったのは、はるばるロシアのスモレンスクという片田舎から、十九日前に一匹の狂犬に噛まれたという十九人もの百姓たちがやってきたときのことです。

彼らは毛皮の帽子をかぶり、奇妙ななりをして、口々に「パスツール――パスツール」と唱えながらやってきました。

これが彼らの知っているただ一つのフランス語だったのです。

だれもがいいました。

「きっとみんな死んでしまうだろうさ………可哀そうだが。

なにしろ噛み付かれてから二週間もたっているのだ………助かる見込みはもうあるまい。」

バスツールは思い切って、非常な危険をも覚悟のうえで、朝夕二回注射しました。

今まで行なっていた十四回の注射を二倍の速度に早めたのです。

そして見事に彼は不運な三人を除いて、ほかの全部の者の命を救ってやることができたのでした。

これを深くよろこばれた当時のロシア皇帝は感謝のしるしとして聖アン金剛石(ダイアモンド)十字章をバスツールに贈り、さらにパリのデュトー街に微生物を追う狩人のための研究所を設立するための資金として十万フランをさしだして、その労をあつくねぎらったのであります。

またバスツールにもっと別の恐ろしい微生物を退治してもらい、これにたち向かわせる武器を発明してもらおうという念願から、研究所を設立するために、世界のあらゆる場所からお金が集まり、それはつもりつもって数百万フランの巨額にのぼりました。

そうした寄付金で、やがて建てられた研究所が、いまの「バスツール研究所」です。

しかし、パスツール自身の仕事はもう終わっていました。

彼の凱歌は彼の身にあまるものであり、おそらくは前代未聞といってもよいくらいの、たゆみない研究に明け暮れた四十年間の流れをとめたブレーキのようなものであったといってよいでしょう。

彼は一八九五年、七十四才で、パリの郊外ビユヌーブ・レタンにある、彼の狂犬を収容してある犬小屋の近くの小さな家で、永遠の眠りにつきました。

とわに栄えあれ、ルイ・パスツール! |

寄付金で作られたパスツール研究所

|

top

**************************************** |