|

****************************************

HOME 概要 ルイ・パスツール ローペルト・コッホ 北里柴三郎 野口英世

4 野口英世

貧乏、てんぼうの少年時代、乱れた青年時代を乗切ってアメリカに渡り、

数々の業績をあげながらも、黄熱病に倒れた。

1 渡辺先生との出会い top

それは明治二十五年のこと、福島県会津若松の町で「洋行帰りのお医者さん」として、その頃評判だった渡辺鼎(かなえ)先生の元に、一人の少年が“かたわ”の手を直してもらいにやってきました。

明治二十五年といえば、北里柴三郎が世界的に有名な細菌学者となって、ドイツから日本に六年ぶりに帰ってきた年です。

しかし北里は、我国の政府や大学の冷たい態度にむかえられて、心に深い傷をおわされました。

彼はその年を境として、いまだに色濃く残っていた日本の古めかしさにまきこまれ、そこからぬけ出す泥沼の戦いに頭をつっこんでいったのです。

ところが渡辺先生の門を叩いたその少年にとって、同じ明治二十五年という年は北里の場合とは反対に、近代へ向けての最初のかけ橋となり、やがてはその強烈ないぶきを全身で受けとめながら、一歩一歩、自分の道を歩み出すめぐり合わせになったのです。

この少年の名は野口清作(のちに英世(ひでよ)といい、 |

1918年、43才の時の野口英世。

|

少年時代の野口の恩人、渡辺鼎。

彼は野口の手の手術をし、さらに資金を出して東京へ遊学させた。

|

明治九年十一月九日、雪深い磐梯山の麓、猪苗代湖を目の前にした翁島(おきなじま)という村で生まれました。

明治二十五年十月、渡辺先生というお医者さんと会って、初めて西洋へ向けて彼の目を大きく見開くことができた時は彼はもう、あと一月で満十六才になるという年頃で、猪苗代高等小学校の最上級生でした。

清作は前々から渡辺先生のことについては学校の先生方の間で、

「なんでも、渡辺というお医者さんは日本の大学だけではなくて、アメリカの大学も卒業したんだそうだ。

その上あちらで学位をとったあと、ヨーロッパの方へも渡って、ロンドンだけでも三か月も研究にうちこんでいたというのだから、たいしたものだ。元々、若松なんぞの田舎町にはもったいない人なんだ。」

などと噂されていましたので、よく知っていました。 |

会津若松の翁島村の野口の生家

|

けれども「百聞は一見にしかず」で、いざ先生に初めて会ってみると、何もかもがびっくりする事ばかりでした。

清作は、まず渡辺先生の家の構えをみて、

「家の周りには石造りの屏がある。門燈がある。それに二階建てで西洋窓がありドアがある。これじゃあ、まるで西洋館の絵の切りぬきそっくりじやないか!」

と、驚きの目をみはります。

それから次ぎは診察室ですが、ここに招き入れられてまたもや度胆をぬかれたのは、書棚にズラリと並べられてあった横文字の本でした。

英語は学校では自由選択科でしたが、清作の大好きな課目で得意中の得意です。

ジッと目をこらして一渡り見渡せば、本の題名ぐらいはおぼろげながらわかります。

「ここにあるのは医学の本だけではない。生物学の本もある。物理学の本もある。遺伝学の本もある。

きっと全部、先生がアメリカやヨーロッパで買って帰ってこられたんだな。」

と思うと、今まで想像していただけであった外国が、急に身近なものに感じられてくるのが不思議なくらいでした。

そして、いよいよ渡辺先生を目の前にしたとき、彼は一目みるなり、

「ああ、この人はこれまでに会ったどの人とも違っている!」

と、ハッキリ言い切ることができたのでした。

それは何も、

「このへんの医者は皆和服を着ているのにこの人は洋服だ。

白いカラーに、白いチョッキ、そしてそのポケットからは鎖がついた金時計かぶら下がり、黒の縞ズボンは細くて、長い。」

といったように服装が見慣れなかったからそう思ったということだけではありません。

彼は渡辺先生と診察室全体をつつんでいた空気の中から、彼を引き付けてやまなかったある何物かを、すばやく感じとることができたからだったのです。

そして、そのある何物かはやがてはこの少年の頭の中で、彼の未来を左右してしまうほど大きくふくれ上っていくのです。 しかしそのときはただ、わけもなく胸がドキドキするばかりで、考えることといえば、

「世の中には、こんなすばらしい暮らしをしている人もいるんだなあ。」

と、思わず貧しい我が身に引き比べてしまうのが精一杯でした。

それにしてもせいぜい、西洋館に住んでいる洋行帰りのお医者さんに会ったぐらいのことが、どうしてこんなに大事件だったのだろうかと、首をかしげたくなる人もあるかもしれません。

けれどもそのわけは、それまでの清作がどんなに惨めな、そして暗い運命の元に生きていたかを思いやると、胸が痛くなるほど、よくわかってくるのです。

2 貧乏、てんぼう top

清作が生まれた家は代々、野口という姓を名乗り、昔は家屋敷も広く田畑もたくさんもっていた旧家でした。

ところがその後だんだん家運がかたむいて、のちに清作の母親となるシカがまだ幼なかった頃には、もはやその日その日の食べ物にも事欠くほどの、貧乏暮らしに落ちぶれてしまっていました。

少女時代のシカには、こんな話が伝えられています。

当時、翁島村には不釣り合いなほど構えが立派な、大宮山長照寺というお寺がありました。

ある朝のこと、この寺へ赤ん坊をおぶった女の子がやってきて、

「和尚さん、これを………。」

と一銭玉を十枚、坊さんにさし出し、小さな声で言いました。

「おさい銭です。どうかこれを観音様へお供えして、私の家が繁盛いたしますようにと、お祈りしてくださいな。」

坊さんはいきなり薄汚いなりをした女の子から、十銭という当時なら子供が持ってくるはずもないほどの大金を手渡されたのでびっくりして、

「おまえはどこの子じゃ。それにこのお金はどうしたのだ?」

と、問いたださずにはいられませんでした。

どこからか盗んできたのではないかと思ったのです。

すると少女はただ「野ロシカ」と、答えただけでした。 |

働き者の母親の野口シカ、

これに反し父親はグータラであった。

|

坊さんが重ねて問いただすのに対して、ぽつりぽつりとしゃべった言葉によると、この金はあちこちの家へ奉公に出されていた間、もらったお駄賃を二年もかかって貯めたものであることがわかりました。

これをきいた坊さんは初めこの子供を疑ったことが恥ずかしくなりました。そして、

「ええわ、ええわ。お前さんの発心(ほっしん)は、わしがかわって観音さまへよく祈って進ぜよう。」

と心良く彼女の望みを叶えてやったばかりか、

「これからも、今日のこの一念を忘れずこまめに働くことが第一じゃ。

さすればいつかは、願いのかなう日もこようというものじゃがな。」

と励ましてくれたというのであります。

その後シカは明治四年に、佐世助という近所の百姓男を、婿養子にむかえました。

やがて一家には清作と他に姉のイヌ、弟の清三という三人の子供ができました。

ところで一体、佐世助はどんなつもりでこのシカと夫婦になる気になったのでしょう。

佐世助は飲んだくれのグウタラで、酒が飲める目当てさえあれば、どこへでもスッ飛んでいってしまうか、さもなければボンヤリと猪苗代湖の岸べに腰を下したまま、いつまでも湖水をこえた向う岸の山々を眺めているという、おかしな癖がありました。

このようになんだか得体の知れない性格だったからこそ、彼は家財道具もろくにないような野口の家に、平気で婿入りしたのでしょう。

それとも案外、腹の中ではシカが村一番の働き者であることを知っていて、

「ちっとばかりやぶにらみだが、手は頑丈で百姓仕事にはもってこいときている。

あれなら酒手に困ることもあるまいて。」

と、ろくでもないことを企んでいたのかもしれません。

確かにシカは噂通りの働き者で、世帯持ちになってからは、いっそう精が出るようになりました。

おかげで佐世助もしばらくの間は、ときたま手に入る銭を元手に、バクチをうったり酒を飲んだり好き放題な暮らしができました。

ところが、そのうちにだんだんと、どうも居心地が悪くなり、

「こんなはずではなかったが………。」

と、一人考えこんでしまう日が多くなってきました。

というのもシカが村一番の働き者であるということは、同時に村一番のしっかり者であることにもなるのを、佐世助はついうっかりしていたことに気がつき始めたからでしょう。

佐世助のようなとりとめもない性分の男にとっては、何かにつけてお先祖さまを引き合いに出し、始終、

「この家は誰の物でもない。野口家代々の持ち物じゃけに。」

などと言い張る勝ち気で、しっかりもののシカのような女は、まるで別世界に住む人間なのでした。

それでも佐世助は、清作が生まれるまではどうにか辛抱していましたが、とうとうたまりかねたか家をとび出し、遠く海を渡って、北海道のどこかへ姿を消してしまいました。

しかし佐世助はその後も、思い出したように、ひょっこり家へ戻ってくることも度々あったのですが、相変わらず銭をせびっては酒を飲むだけで、何のたしにもなりません。

一家を支える重い責任が、全部母親シカ一人の両肩にのしかかっていたことは、昔とすこしも変わりはありませんでした。

シカはこのような夫とは、一緒にいないときの方がかえって厄介払いだと言いたいほどです。

彼女は三人の子供をかかえて、年がら年中、働きづめに働き、ろくに子供の面倒をみるひまもない毎日でした。

皆さんの中には野口英世が、小さい時にイロリの中に落ちて、左手に大火傷をした話をすでに知っている人も大勢いると思います。

こんな事故が起こったのも、もとはといえば母親のシカが、仕事に追われ通しだっからです。

それは当時まだ三才にもならなかった清作(英世)を、イロリ端においたまま、シカが家の近くの畑に出ていたときの出来事でした。

赤ん坊のすさまじい泣き声に、はじかれるようにシカが家の中にとびこんできました。

みると清作が、イロリの中で灰まみれになって、もがき苦しんでいるではありませんか。

シカは泣きわめく赤ん坊を抱き上げて、ただオロオロするばかりでした。

薬もろくになかった当時のことでは、騒ぎをきいてかけつけてきた近所の人々にも、火傷(やけど)にはゴマ油をぬるといい、といったくらいの知恵しか思い浮びません。

こうした不充分な手当のために清作の左手は、手首から先の形がスッカリかわって、一つの肉の塊(かたま)りになってしまいました。

ところで物心がついてからの清作にとって、何よりも辛かったのは近所の悪童どもから、事あるごとに、

「ヤーイ、貧乏、てんぼう。貧乏、てんぼう。」

とからかわれたり、いじめられたりしたことです。

そのたびに彼はくやし涙にくれたのでした。

もっともこういってはやしたてた者の側からすれば、ただ「貧乏」と“かたわ”の手を意味する「てんぼう」との、語呂(言葉の調子)がうまく合っていて面白いので、つい調子に乗ったまでのことかもしれません。 |

野口英世が三歳の時おちたイロリ。

この時、左手の指が利かなくなる大火傷を負った。

|

しかし言われる側にしてみれば、貧乏と不具という二重の苦しみを、余りにもハッキリと並べたてた言葉なので、清作はどんなにか口惜しかったことでしょう。

この口惜しさからなんとかして抜け出そうとあがく心が、彼の幼年時代から少年時代へかけての十数年間を、濃く色どっていました。

ですから野口の伝記で、普通よくいわれるように、彼が「貧乏、てんぼう」とバカにされたことが原因で、

「俺は学問をつんで、今に偉い人になって皆を見返してやるぞ。」

と決心したということは、確かにあったでしょう。

けれども果してこれだけで、彼の少年時代のすべてを言い尽せるでしょうか。

いや、もう一つ忘れてはならないことがあります。

それは彼が生まれつき、非常に賢い子供であったということです。

事実、清作が大きくなるにつれて、彼のいう事する事は、しだいに近所の噂にのぼるようになっていました。

彼は小学校ではいつも一番でしたし、そのほかのことでも何かにつけて人目をひきました。

中でも彼がいつ見ても本ばかり読んでいるというのが、よほど癪にさわったのか、近所の大人たちの間では、

「たかが百姓の小倅(こせがれ)のくせしゃがって、生意気な!」

とサモサモ憎たらしげに悪態をつく者さえあったほどです。

このような清作のすぐれた才能が、二重苦を乗り越えて立派な人間になろうとする彼の努力によって、さらに磨きをかけられました。

そればかりかこれからお話するように、彼の才能と頑張りの精神に感心した人々から、思いがけない援助の手をさしのべられて、ますます成長することができたのです。

このようにして後の野口英世が、できあがっていったのだとみるべきでしょう。

人の一生はけっして簡単に原因と結果の関係で結びつけられるものではありません。

生まれながらの素質と、その人をとりまく環境とが常に互いにからみ合いながら発展していくものなのです。

さて、清作の体内にひそんでいたすばらしい知恵のひらめきは時と共に、いよいよその輝きをましていきます。

そしてやがてはそれまでの彼を十重で二十重に取り囲んでいた“貧乏てんぼう”という名の、厚い重苦しい壁も、内側からしだいに切り崩されていくのです。

その最初の突破口は、彼が首席(一番の成績)で小学校を卒業した時に開かれました。

その頃の小学校は尋常小学校(四年)と高等小学校(四年)とに分かれていました。

そして、尋常小学校を卒業するには卒業試験に合格しなければならなかったのです。

清作が尋常小学校の卒業試験を受けたときの試験官は猪苗代高等小学校の首席訓導をしていた小林栄(二人目の恩人)という先生でした。

小林先生は翁島の小学校へきてみて、びっくりしました。

身なりはいかにも汚れくさった様子でしたが、ずばぬけて頭のいい子を、一人見つけたのです。

それがほかでもない、野口清作でした。

「こんなに才能のある子を、このままで埋もれさせてしまうのは惜しい。」

と思った小林先生は口答試問のあとで、清作に、

「もう一度会いたいから二、三日のうちに、おっ母さんも一緒に、私の家まできてくれるようにと、伝えるのを忘れずにな。」

といい残して、帰られました。

先生は清作のことでよほど心を動かされたものとみえて、その日、家へ帰りつくなり、奥さんに向かってこう話しかけられたほどでした。

「今日は翁島で、めずらしい子供に会ったよ。

その子は片手が“かたわ”なんだが、とても変った子でな。あれは先々、きっと偉い人間になるぞ。」と。

三日後、猪苗代湖でとれた海老(えび)をみやげに、シカと清作は町へ出て、小林先生のお宅を訪ねました。

そこで彼らを待っていたのは、夢にも考えつかなかった幸運の知らせでした。

小林先生は、シカに向かって、

「学費の面倒は私がみてあげるから、どうだ。この子を高等小学校にあげてみる気はないかね。」

といわれたのです。

当時は尋常小学校だけが義務教育でしたが、それでも家庭の事情で中途で学業をやめる子供がかなりいました。

清作の家庭のように、その日暮らしもやっとという貧乏人の息子では、尋常小学校が無事に終えられただけでもありがたいとしなければならないのです。

それなのにさらに高等小学校へ進学できるというのですから、彼らの驚きと喜びはひとしおでした。

やがて新学期がくると、翁島村から往復十ニキロの道を、毎日、せっせと猪苗代高等小学校に通う、清作の姿が見られるようになりました。

さてこのようにして清作は「貧乏」だから上の学校へは進めないという壁の一つを、打ち破ることができました。

ところが、いま一つの壁であった「てんぼう」の方も、どうやら突き崩される時がやってきました。

そのきっかけとなったのは、彼が高等小学校四年生のとき、先生から好きな題でよいと言われて書いた一つの作文でした。

清作はこともあろうにその作文に、「貧乏、てんぼう」にまつわる積りに積った怨みつらみを、洗いざらいぶちまけたのです。

「てんぼう」といわれることを、ひどく嫌っていた清作が、どうしてまた自分のもっとも痛いところを、人前にさらす気になったのでしょうか。

だれだって、自分の欠点や弱味を人に知られるのは、嫌なものです。

清作も家の貧乏なこと、父親がグータラなこと、そして特に自分の手がかたわであることを、隠そう隠そうと勉めました。 しかし物事はなにによらず、隠そうとむきになればなるほど、心の負担はそれだけ重くなっていく一方です。

彼も幼い頃は一人でそっと墓地へ隠れたり、父の佐世助のように猪苗代湖のほとりで、ぼんやりと座りつくしたりして、気をまぎらせていました。

そしてだんだん大きくなると、隠そうとする気持ちは片意地なまでに凝り固いまり、たまに意地悪い目つきでジッとみつめられたりすると、何かをいわれない先に相手にとびかかって、殴りつけたりするようなことさえありました。

けれどもそんな乱暴をしてみたところで、胸が晴れるはずもありません。

かえってそうしたことがあったあとは、何ともいえない嫌な気持ちで胸が一杯になったのでした。

清作は作文の時間に、先生から好きな題で書いてよいといわれたとき、今まで自分の心の中にためにためてきた、こうした苦しい思い出が、一時にドッと胸のうちにあふれ出てくるのを抑えることができなかったのでしょう。

というより、本当はそれを無理やりにおさえる必要もなくなったほど、一方では勉強に対する自信もできて、気持ちのうえにゆとりがもてるようになれたからだったのぺというべきでしょう。

つまりそれだけ、当時の彼はすでに精神的に、立派な成長をとげていたのです。

それだけに彼の作文は、猪苗代高等小学校の先生方や生徒たちに深い感動を与えました。

そしてその作文のなかでも、

「僕はたとえ片手が不自由でも、きっと立派な人間になってみせるという、大きな希望をもっています。

けれども時にはフト、こんなかたわの手では、いくら努力しても一人前になれないのではないかと考えると、目の前が真っ暗になるような気がします。………僕はどうかして物が握れるようになりたいと思います。いっそ自分の小刀で、この指を一本一本、切り離してやろうかと何度考えたかしれません。………」 |

というところを読んだとき、皆の間に、

「彼の手が、もしも手術で直せるものなら、何とかして手術を受けさせてやろうじやないか。」という相談がもちあがりました。 |

少年時代の野口清作(英世)。

彼は作文に自分の左手の

不具について、心のままを書いた。

|

手術を受けさせるといったって、母親のシカに、そんなお金を払うゆとりがあろうはずはありません。

そこで先生方は組の生徒や父母たちの間で、資金が集められました。いまでいうカンパです。

これは清作にとっては、全く思いもよらないことでした。

彼にしてみれば、ほんのもののはずみで、今までの苦しさをぶちまけてしまい、かえってあとは晴ればれとした気持ちにもなっていたでしょうから。

しかし周りの人々は彼の苦しみを乗り越えようとするひたむきな努力と、その成果に感動したのでした。

だからもうこのカンパは、ただ貧しいかたわ者にたいする憐れみの心からだけではなかったのです。

それはともかく、このようにして初めにお話したように、野口清作は洋行帰りの医者、会津若松の渡辺先生の元に、かたわの手を直してもらいにやってきたのでした。

3 ナポレオンの野口 top

渡辺先生の門を叩いた時、清作はもうすぐ満十六才を迎える年頃で高等小学校の卒業も来年にひかえていました。

彼としてもいろいろ心に誓うところがあったことでしょう。

その上、あきらめていたかたわの手が直るかもしれないという望みを持つ事ができたのですから、それだけでも彼の心が、いいしれぬ興奮につつまれたのも無理ありません。

まもなく手術は行なわれ、清作の左手の指先は別々に動かせるようになりましたし、手首を腕の方に引きつっていた傷跡も切開されて、普通の手のようにぶら下げることができました。

渡辺先生のメスは明らかにさえていました。

清作にとって、その喜びがたとえようもないほどであったのはいうまでもありません。

しかしその後、彼がたどった生涯の道を振り返ってみますと、そういうことよりもむしろ、こうした縁で彼が渡辺先生というお医者さんと近付きになれたということ、そのことから彼が得たものの方が較べものにならないくらいに、大きく浮き彫りにされてくるのです。

清作は、渡辺先生を見るにつけ、

「ああ、俺もこんな人になれたらなあ………。」

というあこがれを持ちました。そして、やがてそのあこがれは、

「これからはもっともっと勉強して、俺は将来医者になってみせる。」

という決心に変わったのです。

ひとたび決心がついた以上、できるだけたくさん、医者のやることを見ておくのは為になるというわけで、彼は手術が終わってからでも、セッセと渡辺先生の医院へ通うことを続けました。

かれこれするうちに渡辺先生に謝礼をしなくてはならない時がやってきました。

ところがその金額は猪苗代高等小学校の先生方や、組の友人たちやその親たちの間から集められたカンパだけでは、たりないことがわかったのです。

そこで清作はフト考えつきました。

「自分が先生のところで働かせてもらうことで、もしこの不足分のつぐないができるなら、これは一挙両得というものではないだろうか。」

彼はさっそくそのように頼み込んでみました。

するとこの話は思いのほかスラスラとはかどり、明治二十六年の春、首席で猪苗代高等小学校を卒業するとまもなく、清作はあこがれの的であった渡辺先生の家へ、薬局生見習として住み込めることになりました。

そして、その日から彼は先生と毎日顔を合わせることができるようになったばかりか、親しく教えをこうこともできる身となったのであります。

その夜、彼は嬉しさの余り、いつもよりはずっと長い間、読書を続けました。

そのとき読んだ本は英語で書かれたナポレオンの伝記でしたが、それからというものはその中に書いてあった、

「ナポレオンは夜三時間しか眠らなかった。」

というところが余程気にいったものとみえて、誰かまわずにこの文句を口にするので、仲間の間では、

「ナポレオンの野口。」

と、さっそく有名になってしまったほどでした。

この綽名(あだな)はしかしよく考えてみますと、彼の薬局生時代の猛勉強ぶりをズバリ一言で言い表わしているのです。

というのも清作の「ナポレオン睡眠三時間説」はただ口先だけのことではなかったからです。

実際に彼の猛勉強ぶりは三時間眠るのも惜しいといわんばかりで、これには仲間もみんな、スッカリ兜(かぶと)をぬいでいたのでした。

さしあたって、清作の猛勉強の相手は語学でした。

彼が渡辺先生の元で寝起きしていた期間は、ほぼ三年余りでしたが、その間に彼はすでに覚えこんでいた英語はもとよりのこと、フランス語もドイツ語も、どうやら一通り読んだり書いたりすることができるようになったというのですから、その勉強がどんなに実り多いものであったかがわかるでしょう。

しかも、彼はこれをほとんどすべて独学でやりとげたといっていいのです。

もちろんその間には、渡辺先生に教えを乞うたことも度々あったでしょうし、あるときは若松にあった中学校(いまの高校)の夜学へ通ったり、あるいはまた朝早く特別にフランス語を教えてもらうために、カトリック教会の宣教師のところへ通ったりしました。

彼がこのように、わき目もふらず外国語の勉強にいそしんだのは、一つにはいうまでもなく、目の前にあった渡辺先生の洋書が読みたいの一心からであったのでしょう。

とにかく渡辺先生のところには先生が外国から買って帰られた洋書が山とありました。

その中にはもちろん医学書――当時の日本では日本語で書かれた西洋医学の本など、余りなかったのです――もありましたが、そのほかいろいろな書物がたくさんあったはずです。

これらを手当たりしだいに読みたくても、語学の力がなくてはどうしようもないというわけです。

けれども今一つには語学に強くなることが、立身出世に通じる一番の早道だという目先のきいた日本人共通の考え方につながる下心もあったことは間違いありません。

事実、彼の語学力は後になってしばしば、行き詰まった彼を救う頼みの綱になりましたし、一度はこれに自分の運命をかけたことさえあったほどでした。

このような猛勉強のうちに二、三年余りをすごした薬局生時代では、彼の将来に係わりがあることをさらに二つばかり、つけ加えておかねばならないでしょう。

その一つは、いささか作り話めいていますが――

ある日彼は渡辺先生から命ぜられるままに、顕微鏡をのでいてみました。

そこに動めいていたのは、回帰熱とよばれている熱病にかかった患者の血液の中にいた、体にピラピラしたものがついている、ごく小さなラセン状の微生物でした。

スピロヘータの仲間だったのです。

はるかのちになって黄熱病と取組んだ彼がアフリカにまででかけて、ひたすら追い求めたあの微生物が、このとき初めて見た回帰熱スピロヘータの親類筋にあたるものであり、またこの仲間たちを図にかき、これらを分類して一巻の書物にまとめることが、彼の生涯の仕事の一つになろうとは、まさかそのときは神ならぬ身の知るよしもなかったことでしょう。

ある伝記作者は顕微鏡をのぞき終わった清作が、医者のうちでも特別の医者「細菌学者」になると口走って、薬局仲間の笑いをかった――しかし、このとき彼の運命はきまったのだとさえ伝えています。

これは余りにも因縁ばなしみたいですが、それが単なる作り話として片付けられずにすんだのは、もう一つの出来事があったおかけです。

というのは――清作は何とかして医者になりたいと思いました。

しかし、このまま東北の片田舎にいたのでは、彼の望みは果されるはずもありません。

そこで彼はその望みに一歩でも近づくために、どんなことを考えどんな手を打つたでしょうか。

現在では医師になりたいと思えば、その人は国家試験に合格しなくてはなりません。

そしてこの試験が受けられる資格は、大学の医学部を卒業した者でなければ与えられないようになっています。

しかしその頃は医科大学を卒業しなくとも、医術開業試験に合格しさえすれば、誰でも医師になることができました。

この試験は前期と後期の二つにわかれており、前期では学理の方のそして後期では実地の方の力が、それぞれ試されるのです。

一方、東京には済生学舎という現在の予備校にあたる大きな私塾があって、医科大学へは進めないが医者にはなりたいという者は、皆ここへ通って勉強していました。

清作は医科大学などは学費の点でとてもゆかれないとあきらめていましたので、とりあえずこの済生学舎に入って、前期と後期の試験に備えたいという目論見をたてました。

そのためにはどうしても東京へ出て行くことがまず第一です。

しかし、そういうことが果してできるのか、これからして問題だったのです。

彼は確かに、小林先生のお力ぞえがあったおかげで、貧乏人の子倅の身でありながら猪苗代高等小学校へ入学することができました。

それからまた、先生方や友人たちの恩情によるカンパがあったおかげて「てんぼう」の手術もやってもらうことができました。

けれどもそれらは偶々うまくチャンスにめぐり会ったまでのことで、そのどちらの場合でも清作の方から別に頼み込んだのでも、願い出たのでもありません。

有難い救いの手が、向こうから進んでさしのべられてきたのでした。

だが、そうそういつもうまくいくとは限りません。それに今度は、いささか事が大き過ぎます。

清作のこ頃のあせりは日に日に強くなっていくばかりでした。

丁度そんな最中にひょっこり彼の前に現われたのが、渡辺先生と前から知合いだった、血脇守之助という歯医者さんでした。

当時、歯科医の国家試験に合格したばかりの血脇先生は、渡辺先生から、

「どうだ。一か月ばかり避暑がてらに若松へやってこないか。

こちらにはろくな歯医者はおらんから、実地訓練にはもってこいだぜ。」

と勧められて、明治二十九年の夏、若松へ出張診療にやってきたのでした。

血脇先生は、若松にいた間、毎日のように渡辺医院へ遊びにきました。

そしてそのたびに、同じところで本を読んでいる清作の姿をみかけました。

それもよくみれば洋書ばかりなのです。

東京から遠くはなれたこの片田舎でまだ青くさい貧乏書生が、外国語で書かれた専門書にしがみつくようにしながら読みふけっているなどとは、これまでかって見たことも聞いたこともない図です。それだけに、血脇先生の驚きようもまた格別でした。

その後、渡辺先生からいろいろと、この青年の生い立ちなどを聞くにつけて、血脇先生はますます感心してしまいました。清作の方も、血脇先生が自分をどんな目で見ておられるかを、感じとることができましたので、

「この機会をはずしてなるものか。」

とばかりに、かねてからの希望をつつまず打明け、何とかして上京の足がかりをつかもうと必死の努力を傾けました。 |

渡辺鼎、小林栄に続く

三人目の恩人、血脇守之助、

|

そしてとうとう、彼は血脇先生から、

「ともかく君が東京へやってこれるようになったなら、ひとまず私が勤めている高山歯科医学院へ顔を出してごらん。」

という色よい返事を取付けることに成功したのでした。

やがて血脇先生は東京へ立ち去り、会津は冬もまぢかい季節に入りました。

薬局生の仕事は、これからがいそがしくなります。

清作は今となってはその仕事にもあきて、心はすでに東京へ飛んでいました。

彼は思いきって血脇先生との約束をもちだして、渡辺先生にそれから小林先生に、東京へ行って本格的に医学の勉強をしたいという希望をうちあけました。

渡辺先生も小林先生も、清作の東京行きには反対ではありませんでした。そればかりか小林先生は餞別(せんべつ)として、先生の月給の半分にもなる十円を出してくれました。渡辺先生も十円出してくれました。 |

東京の歯科医の血脇守之助は野口の東京遊学のキッカケを作った。

|

その頃の十円という金は、つつましく暮らせば一か月ほどの生活費にも当ります。

清作はこうして明治二十九年の九月、なつかしい故郷をあとに、東京へと旅立つことができたのでした。

4 東京へ top

清作は東京へ出てきても、すぐに血脇先生を訪ねることはしませんでした。

彼が当時芝の伊皿子(いさらご)というところにあった、高山歯科医学院に顔を出したのは十一月三日のことでした。

それまで二か月ばかりの間、彼はどこでどうしていたのやら、ともかく血脇先生の元に姿を現わした時は、持ち金はすっからかんに使い果していました。

まるで一文なしの風来坊が、にっちもさっちもいかなくなって、転がり込んだようなものでした。

大都会というところは不思議な場所で、ポッと出の田舎者がたった一人で、いきなりやってこようものなら、たちまちこれをスッポリと飲込んでしまう、“うわばみ”みたいなものです。

おそらく彼も例外でなかったに違いありません。

そしてその間に、わけのわからない友だち付き合いができて、そんな連中に案内されて東京見物をしたり、おごったり、おごられたりしながら、転々と寝泊りを重ね、ついついノラクラ暮らしているうちに、せっかく郷里を離れるとき、餞別として小林先生や、渡辺先生からいただいた二十円の金もスッカリなくなってしまったというわけでしょう。

もっとも、彼はその年の十月にあった医術開業試験の前期の試験だけはチャンと受けており、しかもたった一回の受験で、難なくパスしています。

大東京の巷(ちまた)の中を、フラフラと泳ぎまわっていたというのも、一つには試験が終わったあとの気の弛みやら、合格した嬉しさやらが大いに手伝っていたことも考えられます。

まちこうしたお手柄があったからこそ、彼は血脇先生の前にも顔が出せたのです。

さもなければいかに度胸のいい彼でも、ただ、

「食いつめてしまったから、何とかしてください。」

だけでは高山歯科医学院の敷居は余りに高すぎて、とても跨(また)ぐ気にはなれなかったでしょう。

清作が正面切って、自分の方から他人の好意にすがる行動をとったのは、これが最初でした。

そして彼はこれを皮切りに、それからあともいくどとなく、この血脇先生をはじめ、郷里に住んでいた昔なじみの友だちや、恩師から金を借りたり、恵んでもらったりするようになりました。

そしてそういうときの彼は、いつもきまって、

「自分は今、これこれこういうことをやっている。」

「これからは、こうするつもりだ。」

とかいうことを長々と述べ、そのたびに、

「こういう人間は、他人から援助してもらうだけの価値があるんだ。」

といわんばかりの自己宣伝をしておくことを忘れませんでした。

そのことについては、いずれのちほどお話することにしましょう。

さて、彼は前期試験合格を自慢の種して、血脇先生の前に現われました。

彼は先生に向かって、ここ二、三日というものは、ロクロク飯も食べておらず、もはや一銭の持ち合わせもないと、泣き言をならべました。

そして、いまとなってはどんな仕事でもよいから働き口を見つけて、せめて後期の試験が終わるまでは、何としてでも東京にふみとどまって頑張りたいという希望をつけ加えました。

このとき、彼は苦学の一例として、

「たとえ、人力車夫になってでも、働きながら勉強したい。」

などといとも気安げに言い放ちました。しかし、先生はこの言葉尻を咎(とが)めてたちまち、

「何をいっとるか。人力車を曳(ひ)くなどとても、青書生のやれる仕事ではないぞ。

まあ、二、三年で体は参って、命取りだな。」

とたしなめられました。

結局、彼は高山歯科医学院の寄宿舎の小使い部屋に、しばらく同居させてもらうことになりました。

ところでこの書生と人力車夫のとり合わせは、当時の世相をいかにもよく表わしていて面白いのです。

のちにシェイクスピアの戯曲を初めて日本に紹介した訳者として、我国文学史上有名になった坪内逍遙(しょうよう)が、「春廼舎(はるのや)おぼろ」という筆名を使って、『一読三歎 当世(とうせい)書生気質』という小説を、明治十八年に発表しました。

その書き出しのところに、その頃の東京が数行の文章でえがかれています。

いまそれを現代ふうに書き改めてみれば、およそ次のようになります。

「………十人集まれば十色と、その心は様々であろうけれども、奥州のはてからはるばるやってくる田舎者も、欲があればこそ、都へ都へと名誉や金儲けを求めて集まってくるのである。

………なかでも、特別数が多いのは人力車夫と、学生である。

各々その数は六万というけれども、それは七年も前のあらましの計算で、今ではそれをはるかに上回っているに違いない。

………あちらには下宿の看板があるかと思えば、こちらには人力屋の行燈(あんどん)がある。」 |

まあ、こういった調子です。

これを読んでみてもわかる通り、目につくものは誰にも皆、同じであることをつくづくと思い知らされるではありませんか。

清作が人力車夫をアルバイトにと簡単に考えたのも、無理のないところかもしれません。 |

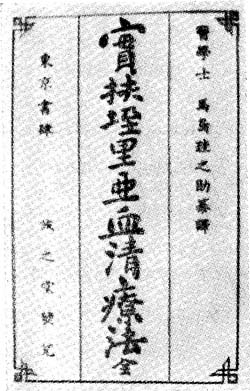

坪内逍遥著『当世書生気質』の表紙、この中にグウタラの野々口清作が書かれている。

|

それはともかく、この『当世書生気質』という小説は、もう一つ清作の身の上にかかわりあいを持つ事になります。

それで野口の伝記といえば、かならずといってよいくらい、これが引き合いに出されています。

そしてその伝え方にはそれぞれ少しずつくい違いはありますげれども、大筋はみな同じであって、それによりますと大体次のようになります。

もっともでこの話はもう少しあとになってからのことですが、ある日だしぬけに小林先生の奥さんが重病で寝こんでしまったという知らせがあったのに驚いて、彼がいそいで郷里に帰ったことがありました。

そしてその看病の間に、偶々清作の目にふれたのがこの『当世書生気質』でした。

ところがこの小説に出てくる主人公は、名字も名前もそれからまた身分も、彼によく似た野々口精作という医学書生で、野々口は初めのうちは皆から将来を楽しみにされていたすばらしい秀才であったのに、あるつまらない事件からだんだん堕落(だらく)して、とうとうしまいには誰からも相子にされなくなって、自殺するという筋であったので、これを読んだ野口は急に清作という名前が嫌になり、小林先生からの勧めもあって、英世と名を改めたのだというのです。

しかしこの伝え方にはおかしなところがありますので、そのまま信用するわけにはいきません。

というのはこれを読むと、清作が名前を変えたのはいかにも野々口精作のすべてが、まるで自分のことのように思われ、それに嫌気がさしたためであるかのように受取れるからです。

多分『当世書生気質』のどこを探してみても野口の伝記作者が引き合いに出しているような話は、一切見当たらないのです。

元々この小説はいくつかの物語を二十回分に分けて、第一号から号を追って第十七号で終わる、雑誌のような形式でつなぎ合わせたもので、登場してくる人物は、男女合わせて十七、八人もいます。

そしてそのうちの誰が、別に全体を通じての主人公というわけの者でもなくて、むしろそうした主人公がいないということが、一つの特色になっているといってよいのです。

したがって、確かに野々口精作という医学書生は出てくるのですが、それも第六回のところで、

「年のころは二十二二三ある医学校の生徒にして、もう一、二年で卒業する田舎者。」

として顔を出し、これが池の端で人力車にのって通りがかった友人の倉瀬という書生とバッタリ出会い、二人であやしげな場所へ遊びに出かけるという、ただそれだけのことで、彼は全体の主人公でもなんでもありません。

しかも野々口精作については、この他には最終回のところでいまの書き方になおせば、次のような意味になる文章でサラリと締めくくってあるだけなのです。 |

当世書生気質』の挿し絵、上野で出会った野々口(左)と倉瀬

|

「野々口のその後はどうなったかは池の端このかた、倉瀬もきいていない。

しかし、あいつは道楽者だなどと悪口をいう者がいるけれども、野々口のような男はなにせ利口者だから、あの手で医者になったとしたら、きっとうまくやっていけるに違いないとは、倉瀬の一人合点である。

はてさて、これ請け合いかねる話ではある。」と。 |

ですからこれだけのことで、どうして清作はすぐさまこれを我が身に引き比べられたのか、どう考えてみても納得がいきかねるのです。

ただ、このとき清作が英世と名を改めたことは、確かな事実ですし、また彼が『当世書生気質』を読んだということも、まんざら根も葉もないつくりごとではなかったでしょう。

となってくるとここには何かのカラクリがあるのか、さもなければ伝記作者の思い違いがあるのか、そのどちらかでしょう。

問題は彼がそれを読んだとき、まるで自分のことが書かれてあるかのように思いこんだという伝え方です。

実際はけっしてそうではなかったはずで、清作にとってもっとも身にこたえたのは、「自分の事」その事だったのです。

事実、彼のその頃の暮らしぶりは、誰がみてもどうかと思われるような、すさんだ気分でぬりつぶされていたのでした。

彼はそれを誰よりも、自分自身で一番よく知っていました。ですから時には、

「近頃、俺は堕落(だらく)する一方になっているのではなかろうか。

かっては俺も、行く末を楽しみとされた好青年だった。だが今まのざまはどうだ。

俺の一生も、これで台無しか………。」 |

と気がついて、思わず空恐ろしくなったことも度々あったに違いないのです。

それでもしも彼が坪内逍遙(しょうよう)のあの小説を読んだとすれば、そこで改めてこの反省の気持ちが、いっそう掻き立てられ神経が高ぶったということの方が肝心な点なのです。

小説そのものはせいぜい、これにヒントを与える役目を果したにすぎなかったのだと、見なければならないのです。

それなのに、これまでの伝記では申し合わせたように、清作のこのような心の中の苦い思いを生の形で現わさずに、勝手に野々口精作の一生にすり替えてしまい、あたかもそういう人物が小説の中に描かれてあるかのように伝えているから、話がややこしくなってしまうのです。

ともかく、その頃の清作はそれにはそれだけのわけがあったとはいえ、本当に将来が思いやられるほどの、自堕落(じだらく)な生活をしていたのです。

彼の一生を伝えるからには、こういう点にも目をそらさず、ありのままの姿をそっくり捉えることをしなければ、けっして真の野口を浮き彫りにすることはできないのだということを、この際、ぜひとも皆さんにも知っておいていただきたいのです。

さて話をまた元に戻し、清作がどうにか高山歯科医学院で働かせてもらえるようになってからのことを、もう少し追ってみることにしましょう。

彼は初めのうちはなるべく人目につかないようにといわれたので、寄宿舎の小使部屋で毎日ゴロゴロしていました。

けれどもそのうちに自分から申し出たのか、自然とそうなってしまったのか、ともかくいつとはなしに、彼は一人前の小使として授業の鐘を鳴らすこととか、毎晩使う石油ランプの掃除とか、あるいはまた便所の掃除などをやらせてもらえるようになりました。

これでどうやら食べていく事だけは何とかなったわけですが、このままではいつになったら済生学舎へ入れるのか、皆目見当もつかず、考えれば考えるほど、清作の気持ちは滅入(めい)るばかりでした。

勢い彼の仕事ぶりにはしだいに、陰日向(かげひなた)が目立つようになり、それにつれて夜遊びも日を追って激しくなる一方でした。

野口英世伝を表わしたアメリカのダスクフ・エクスタイン博士は

「彼の心の中には二つの流れがある。一つは熱く一つは冷たい。

この二つの流れは一つにはならない。しかし一つになろうとして、たえず戦っている。」

と、書いています。

二つの流れ――ここで私たちは、彼の両親を思いださないわけにはいきません。

まことに血筋というものはあらそわれないものです。

そのどちらが熱くどちらが冷たかったかはべつとしても、ともかく清作は確かに佐世助とシカという、全く正反対な気性の持ち主であった両親の間に生まれた子でありました。

そして特に青年時代の清作には、父の佐世助の面影がとりわけ色濃くにじみでていたのでした。

しかし清作が佐世助の二の舞にならずにすんだのは、エクスタイン博士もいっているように、彼の血管の中にこれとたえず戦い通したシカの血が脈々と流れていたからでしょう。

その頃の彼の様子をよく知っていた人たちの間では

「野口のように途方もなく怠けているかと思えば、また途方もなく勉強し始めることのできる男は、これまでみたこともない。」

と割合素直におどろく者もいました。

けれどもそれはむしろ例外であって、まず十中の八、九はさじを投げた形でした。

そして中にはお節介にも、ただ一人この野口をかばい続けていた血脇先生に向かって、

「あの男に気を許しちゃだめだぜ。君はいつまであんな男の面倒をみてやる気なんだ。

いいかげんにみきらないと、ろくでもないことになるぞ。」

などと、やっきになって忠告する者さえ何人かあったほどです。

しかし、血脇先生には血脇先生の考えがあったものとみえて、ただ黙ってこれを聞き流していました。

いやそれどころか、先生はたび重なる清作の泣き言についほだされて、明くる年の明治三十年の春には

「もしも本気で済生学舎のことを考えているのなら、月謝の方は何とか工面してやるから、入学の手続きをしてみたらどうだ。」

と請け合ってしまったのでした。

その頃は血脇先生の月給も上がっていたとはいうものの、済生学舎の月謝に必要な十五円は大変な負担であったはずです。

周りの人たちは物好きにもほどがあるといって、あきれてしまいました。

しかし清作の方は、待ってましたとばかりに本郷の方に下宿を見つけてそこに移り、望み通りに済生学舎に通うことになったのであります。

そしてやがて十月になり、再び医術開業試験の期日がめぐってきました。

彼は元々、開業医になるのが目的ではなくて、初めから細菌学者になることを夢見ていたのでしたが、さてどうしたらその道に入れるのか、今のところさっぱり見当もつかなかったので、

「ままよ、前期はすでにパスしていることだし、ここで後期をとっておいても、別に損にはなるまい。」

ぐらいの軽い気持ちで、これを受けてみることにしました。

すると、これがまたすばらしい成績で合格してしまいました。

なにしろ八十名以上の受験者のうちで、たった四人しかいなかった合格者の一人になったのですから、実にあざやかなものです。

それも今度もまた、彼一流の猛勉強のかいがあってとでもいうのなら話は別ですが、済生学舎で彼と一緒に学んでいた友人の思い出によりますと、

「野口が在学していたのは六か月ばかりであったが、その間に登校したのは、延べにしても二か月位だったろうか。

しかも彼は筆記などする様子もなく、いつも薄汚い着物をだらしなく着流したまま大教室へ入ってくると、空いた席があっても腰をおろさず、皆のみえるところに懐手をしたままつっ立って、腰掛ている他の連中を見下ろしていた。」

というのです。

それでいて試験にはあっさり受かってしまうのですから、とにかく彼には他人には真似のしようもない、何とも得体の知れないところがあったようです。

その後まもなく十一月には医師免許証も手に入りました。

しかしまとまった金がなければ医院を開くことはできませんし、またどこかの病院に勤めたいと思っても、彼のように、ろくろく患者をみたこともない未経験者では、そう簡単には雇ってくれないでしょう。

それにたとえそういううまい口があったとしても、普通の医者になることに、まだふんぎりがかつかなかった彼の方で、乗り気になれたかどうかわかりません。

そこで、彼はもう一度高山歯科医学院の門をくぐることになりました。

けれども今度は小使ではなくて、教壇の上に立って生徒に講義する立派な先生としてでした。

これも実は血脇先生が高山院長に推薦してくださったおかげでした。

それにしても、同じ学校で小使からいっぺんに先生になったなどということは、余り聞いたためしはありません。

本人も得意になると同時に、さぞかしこみ上げてくる可笑しさをこらえきれなかったことでしょう。

しかしそれも長くは続かず、アッという間に彼は順天堂病院へ移ってしまいました。

有名な順天堂病院といえば聞こえはよかったのですが、正式に医員となって医局へ入ったのではなくて、病院で医学研究を広めるために発行していた、ある雑誌の編集を手伝う仕事でした。

おそらくこの話の仲立ちになったのが、遊び友だちの一人であった田中という下っ端の技工だったせいもあったのでしょう。

これでは野口が仕事に精を出すはずもなく、彼の遊びっぷりはますますひどくなりました。

わずかの月給は、瞬く間になくなってしまいます。

野口はさかんにあちこちへ、金をねだりに走りまわるようになったのは、その頃からでした。

そして、それでも間に合わなくなると、彼は郷里に住んでいる小学校時代からの友人にまで、手紙で金の工面を頼むようになりました。 |

順天堂病院に移ったものの、仕事は本職の医者ではなく

雑誌の編集で、彼の遊びっぷりはますますひどくなった。

|

そんな手紙は前にもお話したように、いつもきまって長い自己宣伝のあげく、こんなに有望な人間は助げて当然だといわんばかりの態度を匂わせ、

「ついては、いくらいくら送ってくれ。」というものばかりでした。

中には洋服がないと皆に軽蔑されるから五十円送ってくれといい、それが届くと洋服は作ったが靴や裝身用品を買うためにもう十円送ってくれなどというのもありました。

ただ一つ変ったのがありました。

それは彼が近いうちに芝の伝染病研究所に世話してもらえそうになった頃のもので、終わりの方はいつものように資金ねだりなのですが、中ほどのところに彼がその頃、胸に描いていた将来の計画が書かれているのです。

その部分だけをチョッと読んでみましょう。

「………ついでに私の今後の勉学方針を申しあげますと、明治三十一年七月芝の北里伝染病研究所に入り、十月末までそこで顕微鏡学を研究することになっています。

研究費は普通一か月百三十円ですが私は五十円ですますつもりで、何か仕事を見つけて自活し費用を切り詰め、業を終える考えでおります。

明治三十一年十一月にはあるアメリカの医師の家庭に加わってアメリカに渡り、学業を終えて大学の卒業生となり、外国の学位をとり開業して金を儲けるつもりです。………

アメリカでの勉学期間は一年から一年半と思っています。

それからドイツの学位をとるために明治三十三年頃、アメリカからドイツへ渡ります。

その間ほぼ三年に亘るドイツ留学中の学費は自分でかせぐ決心でございます。

明治三十五年にはフランスに行き有名な医学者や大学を訪れ、ランスの学位をとる考えであります。フランスではしばらくとどまって医家用器具を買い入れ、明治三十六年の早春には日本に帰国、東京に住む予定です。

帰国のとき私は二十七か八の春をむかえ、身心ともに盛んな頃でしょう。

二十七、八才で勉学を終わる大学の医科卒業生は少数で、その多くは三十才をこえた者であります。

大言をするわけではありませんが、そのときの私と大学を出たばかりのホヤホヤの卒業生とでは、較べものにならないほどの差があると思います。これは日頃、親しくしていただいているあなたにだけ打明けますことで、私に関係のない人たちに語るのではありません。

我々二人の間で、私は心に思うことを隠そうとはいたしません。

ですから私の心に描いているところをよくご理解くださいますよう、せつにお願い申しあげます。………」 |

この計画によれば、彼は明治三十一年十一月には、アメリカに渡ることになっています。

ところが何というおかしな運のめぐり合わせでしょうか。

初めは半ば金をせびるための方便として、出まかせに大風呂敷を広げたまでのことでした。

それなのに多少時間のずれはありましたが、とにかく本当のことになってしまったのです。

現に彼は明治三十三年の十二月には実際にアメリカの土を踏むことができたばかりか、その前の年の六月には行き先は中国でしたが、ともかく海外渡航の経験をいち早く味わうことができるようになったのです。

その第一歩はまず、彼が明治三十一年の四月に順天堂病院から伝染病研究所へ移ったことから始ります。

5 伝染病研究所時代 top

ここでちょっと、伝染病研究所の歴史を振り返ってみたいと思います。

この研究所の起こりは、野口の物語が始った明治二十五年にさかのぼります。

そこでも書いておきましたように、この年の五月、北里柴三郎は六年間にわたったドイツ留学を終え、数々の栄誉に身をかざられながら日本に帰ってきました。

しかし、我国には彼が安心して働ける場所はどこにもなかったのでした。

この様子をみて、

「このような世界的大細菌学者をブラブラさせておくなどとはまさに国の恥さらしだ。」

と、大いにいきどおりを感じ、

「誰も引受け手がないのなら、自分一人の力ででもドクトル・北里の働き場所は作ってみせる。」

とすすんで土地と建築資金をさし出そうと申し出たのが、慶応義塾を開いた有名な教育者、福沢諭吉でした。

そして明治二十五年十一月、芝公園の中にあった福沢の借地に、四十平方メートルばかりの二階建て木造家屋が出来上がりました。

これが我国最初の、しかもすべて民間の一教育家の寄金で建てられた伝染病研究所でした。 |

ドイツから帰国した北里のために

伝染病研究所をつくった福沢諭吉

|

そこに備えつけられた設備と、器具類は森村市左衛門という一人の実業家の寄付によるものです。

こうして北里は伝染病研究所長となりましたが、経営は北里も以前から委員として関係していた大日本私立衛生会という民間の団体にまかせられましたので、その名前も大日本私立衛生会伝染病研究所となりました。

この研究所はやがて二年後、芝愛宕町に移って敷地も千七百平方メートルに広がり、本館付属建物合わせて八棟という大きなものになりました。

明治三十二年四月からは、国の事業として運営されるようになってますます発展し、明治三十九年には芝白金台町(現在、東京大学伝染病研究所のあるところ)に建てられた、一万平方メートル以上の大きな建物に三度目の引越しをしました。

しかしその後、大正三年十月この研究所は突然東京帝国大学医学部の付属研究所に切り替えられてしまいました。

北里は余りにも突然だったので、びっくりしてしまいました。

そしてこれがきっかけとなって、北里所長以下門下生一同が総辞職するという大騒ぎが巻き起こりました。

こうしてやがて、北里自身による北里研究所が創立されることになるのです。

しかし野口が実験助手として入所したのは芝愛宕町時代の伝染病研究所でした。

このような変化の様子からみてもわかるように、大正三年までの伝染病研究所はすべて北里を中心に動いていました。

所内には初めから、こここそが我国細菌学研究の大本山であるという気負い立った空気がみなぎりあふれ、事々に東京大学医学部とは激しいつばぜり合いを演じていたのでした。

そればかりか、その競争相手であった東京大学の出身でありながら、自らすすんで北里のもとに飛びこんでくる者があいつぐ様子だったのです。 |

野口が順天堂病院から移った頃の伝染病研究所(芝愛宕町時代)

|

北里もまたこういう門下生を大事に抱え込み、いっそう東京大学医学部に対する闘志を燃え上がらすことができたのでした。

ですから野口は明治三十二年に入所しましたが、このような大学出の連中がひしめきあっているところでは、彼のような大学も出ていない者には歯がたもません。

野口は、初めて北里所長に引合されたとき、

「大いに勉強しなければいかん。

五年ぐらい辛抱すれば多分、君にも洋行の順番がまわってくるだろうから、それまでは退所しないように。」

と北里にいわれました。しかし、まもなく彼はそんな話は夢のまた夢であることがよくわかるようになります。

といって毎日実験をしてみても、他人にみせられるような成績は何一つでてきません。

発見ということは、書物を読んだり外国語を学んだりするのとは、わけが違います。

これまでは何か勉強しようと思い立って、もっぱらそれにかかりきると、たちまちその効果は表に現われてきたものでした。

けれども研究所ではそう易々(やすやす)とは問屋がおろしてくれませんでした。

彼はまもなく一日休み、やがて二日、三日と休み、ついには全く研究所へは顔を出さない日が続くようになりました。

しかしもうなったからといって、誰一人として、

「野口はどうしたのだ。」

と、気をくばってくれる者もいませんでした。

これでは全く張り合いのない話で、彼はスッカリ、気をくさらせてしまいました。

野口が清作という名前を英世(ひでよ)に改めたのは、ちょうどこの頃であります。

けれども彼には相変わらずず、ブツブツ不平をいいながらも、研究所勤めをやめる気にもなれないといった、中途半端な日が続きました。

ところが明けて明治三十二年になると、偶々我国にも海港検疫法という法律ができて、外国通いの船が入港してくる主な港に、検疫所(野口の次の就職先)が設けられることになりました。

樹疫(けんえき)所というところは、船客や船員の中にペストやコレラのような恐ろしい伝染病にかかっている患者が、いるかどうかを調べる関所です。

そこで、どうしても細菌学に明るい医者が必要になったので、政府は検疫官の募集を始めました。

ところが当時の我国では細菌を培養したり、顕微鏡でこれを調べたりすることは、まだ現在のように職業化されていませんでした。

すべて学者が専門に取り扱う研究のうちに入っていました。

だから、またそういう仕事になれている人たちの数もごくわずかでした。

野口が勤めていた伝染病研究所はそのわずかな人のたまり場みたいなものだったのですが、研究所の学者たちはいずれも気位が高く、いくら月給が高くても検疫官などには目もくれませんでした。

しかし、野口はそうもいってはいられない立場に追いつめられていたのでした。

なにしろ彼は研究所に勤め初めてから、はや一年以上にもなるというのに、まだ先の見通しもたたない様子なので、

「もうそろそろ、ここらへんが見切りをつける潮時ではあるまいか。」

と、考えていた最中であったからです。

それに横浜検疫所ならば、アメリカ船もたくさん出入りすることだろうから、どんなはずみでアメリカへ渡れる機会がつかめぬものでもあるまい、といったような思惑もあったのでしょうか、彼はついに研究所を去って検疫医になりたいと北里所長に申し出て、自分を推薦してくれるように頼みました。

すると北里は、まるで「待ってました」といわんばかりに、二つ返事でこれを承知してくれました。

こうして野口は彼の将来計画にはなかったことでしたが、明治三十二年の五月、横浜検疫所へ検疫医として勤めることになりました。

そしてその年の九月、彼は我国の検疫史上での第一例となったペスト患者の発見という大手柄をなしとげ、これがきっかけとなって彼は思いがけなく、明治三十二年の十月に中国へ渡れる機会をつかみました。

その頃、中国の牛荘(ニューチャン)という町で、流行のきざしを見せ始めていたペストを食い止めるために、国際防疫委員会というものがつくられ、それに日本からも十五名の医師が参加することになりました。

野口は北里の推薦で、そのうちの一人に選ばれて、現地におもむくことになったのです。

牛荘のペストは野口たちが着いた頃には、もう下火になっていましたが、しかしそのほかにも病人はいくらでもいました。

それにその地方には医者らしい医者はほとんどいなかったといってよい様子でしたので、防疫委員の人たちは、けっこう忙しい日をすごしました。

野口はこの機会にと思って、中国語を勉強し始めました。

そしてこれを瞬く間にものにしてしまったので、委員の間でも中国語がしゃべれる医者として、何かにつけて重宝がられましたし、また中国人からもひとかどの名医扱いをされるようになりました。

彼は明治三十三年六月に日本に帰ってきましたが、この中国行きは彼にとって大変得るところが多かったのです。

というのも牛荘(ニューチャン)には中国人のほかに、フランス人、イギリス人、ドイツ人などもたくさん住んでいました。

彼はそうした外国人や防疫委員会の仲間たちの間に立ち混じって、思い思いの外国語を使いわけているうちに、いつとはなしに国際感覚をしっかりと身につけることができたからです。

そして彼が帰国したころには、一まわりも二まわりも人物が大きくなっていたのでした。

この中国行きは彼にとってはやがてくる海外生活の、いわば予行演習のようなものだったのです。

話はすこし前に戻りますが、明治三十二年四月のこと、フィリピンにきていたアメリカ軍の、兵土たちの間に広がった病気を調査するとかいうことで、アメリカから、数名の医師がフィリピンに向かう途中、日本に立ち寄ったことがありました。

その一行の中にサイモン・フレクスナー博士という教授がいました。

フレクスナー博士は、日本に来てまず見学したかったのは北里博士の伝染病研究所であり、また北里の弟子でその二年前に赤痢菌を発見して世界的に名をあげた志賀潔博士に会いたかったのだそうです。

ところが、フレクスナー博士のいうところによりますと、

「我々は、北里教授からすぐ研究所訪問の許しを得たが、その招待状は野口がホテルまで持ってきてくれた。」

とのことです。

おそらく野口は、彼自身もいっているように、自分の語学の力をたのみとして、通訳をしてあげるといった調子で割込んできたのでしょう。

もっとも、その頃の野口の英語が、果してこれらのアメリカ人たちによく通じたかどうかはあやしいものです。

ともあれ彼のように、グングンと伸びていく素質をもった青年であれば、相手が自分のためになる人間であるかどうかが見抜かれないはずはありません。 |

アメリカ行のキッカケになった

サイモン・フレクスナー博士

アメリカでの最初の恩人

|

かっての血脇先生の時もそうでしたが、今度は目指すところは、東京ではなくて、アメリカです。

「ここには、アメリカへ通じる道がある。」

とばかりに、精いっぱいの努力を傾けて、フレクスナー博士に自分を売りこんだものと思われます。

しかし、フレクスナー博士の方は、野口が

「アメリカへ行って、細菌学の勉強をしたい。」

という希望をのべても、

「そうですか、それはいい考えですな。」

と、答えただけで、あとは何もいいませんでした。

ところが、野口の方は、このときフンクスナー博士から、

「何かこれまでに発表した論文でもあったら、見せてもらいたい。」

といわれたと信じこみ、彼はそれからあと順天堂病院に勤めていた頃に書いたことがあったチョッとした論文だとか、翻訳したものなどを博士に手渡したり、さらには牛荘(ニューチャン)時代に、英文で発表された報告を送ったりしています。

しかしフレクスナー博士がアメリカへ帰ってからは、待てど暮らせど何の連絡もありませんでした。

博士にしてみれば、まさかあのときの青年が本気になって自分にすがりつこうとしていようとは、全く考えも及ばなかったでしょうからこれまた当然の話です。

そうこうしているうちに、早くも一年は経ってしまいました。

野口が中国へ行って帰ってきたのはこの間のことです。

帰ってきてからの彼は、検疫所勤めも嫌だし、伝染病研究所へ戻ることもできないといったわけで、行き詰まってしまいました。

あげくのはてに彼はまた血脇先生のところへ舞い戻り、歯科医学院に泊りこみで、学院の夜学の講義をすることになりました。

この時代に彼が外国語で書かれた、歯科の教科書の中に出てくる言葉に相当する日本語を、思いつくままにあてはめて創作した術語の類には、いまでも歯医者さんの間で使われているものがずいぶんあります。

けれどもそんなことは、彼にとっては嬉しいことでも何でもありません。

そして、早くアメリカへ行きたいという焦(あせ)りはますます彼の心をジリジリと攻め立てました。

彼はつい、やけ酒にも手が出るようになり、ときには周りの者がびっくりしてしまうようなことさえ、平気でやってのけることもありました。

血脇先生はこうした彼のすさんだ生活を、ジッとみていました。

そして最後まで彼を見捨てる気になれなかった先生は、ここで他の人では到底真似のできそうもない一大決心を固めたのでした。

「このまま放っておけば、野口は本当にくだらない、くずのような人間になってしまうだろう。

このさい思いきって、私(血脇)が彼をアメリカに行かせてやろう!」

そして驚いたことには、血脇先生は実際にどこでどう工面したのか三百円という大金を、彼のために作ってやったのです。 |

アメリカへ行きたがっている野口(右)を見かねて、

ついに血脇先生(左)は三百円の大金を、野口のために作ってやった。

|

ところがさらにびっくりさせられることがあります。

というのも、野口の伝記を書いたエクスタイン博士によれば、

「野口は三百円を手に入れて大喜び、すぐ横浜へ乗船切符を買いにとんでいく。

しかし頭がウキウキして話に花がさき、船賃はたいした金でもないから、その一部を使ったらさぞ面白かろう。

一杯やろうといいだし、知人を大勢招き寄せ、朝までに三百円をスッカリ使ってしまう。………

それでも彼はシャーシャーとして血脇に会い、三等の船賃をまた彼から引き出して帰った。」

とあるからです。

いくら金にだらしがなかった野口でも、よもやこれほどとは信じがたいので、おそらくは野口の気質にあった一面をわざと大袈裟にいったにすぎないのだろうと思います。

ともかくこのようにして野口英世は、ついに祖国日本を永久に離れてしまうことになったのであります。

それは、一九〇〇年(明治三十三年)十二月十日のことでした。

6 異国の空の下で top

野口がハワイを経てサンフランシスコへ、そしてそこから汽車で北米大陸を横断して、東部の都会フィラデルフィアに着いたのは、もうあと二、三日で一九〇〇年も終りになるという年の暮れでした。

仕事の口はおろか落着く先さえ皆目、見当もつかないまま、野口は歳末の町にたった一人ぼっちで、放り出されたようなものでした。

普通、日本から外国へ渡ってどこかの大学で勉強したいと思うのなら、予(あらかじ)め留学先の学校からの許しをもらい、日本からも推薦状を持参して、定められた時間に先方を訪れるのが当然です。

だが、もうすでに皆さんもよくご存じのように、野口の場合には――彼は確かに日本にいた頃、フレクスナー博士へあてて何度か手紙は出しておいたのでしたが、その返事がないままに――いきなりやってきてしまったのですから、大学側からの許しどころか、日本からの推薦状などもおそらくはもっていなかったに違いありません。

こんな型破りの方法でだしぬけに訪れてきた野口は、フレクスナー博士はよくもまあ会ってくれたものだと、今になってみれば不思議に思われるほどです。

フレクスナー博士は野口に会いはしましたが、すぐ野口を引取るわけにもいかないと思いました。

なにしろその頃の博士は前に勤めていたジョンズ・ホプキンス大学から、フィラデルフィアのペンシルベニア大学に転任してきたばかりでしたので、大学の中でもまだ余り融通をきかせられる立場ではなかったからです。

しかしこのフレクスナー博士という人は若い頃ヨーロッパヘ留学し、ストラスブルクだとかプラハだとかペルリンあるいはまたパリなど各地の大学や研究所を次々と、渡り歩いたことがあります。

この経験から彼は遠く母国を離れた異国の空の下で、ただ一人放り出された若者の気持ちが、どんなものかはとても他人事とは思われないほどよくわかりましたので、どうにもこのまま野口を追い払うには忍びませんでした。

そこで博士はいろいろ考えあぐねた末、

「ここのところは自分一人の計らいででも、何とかこの青年が食いつなげるようにしてやらねばなるまい。」

と心にきめました。

結局、野口はフレクスナー教授のポケット・マネー(小遣い)のうちからわずか八ドルではありましたが、ともかく月々の手当をいただいて、ペンシルベニア大学の病理学教室で働かせてもらえるようになったのです。

こうして野口はアメリカでの生活の第一歩を踏出しました。

さて野口がフレクスナー博士の懐(ふところ)にとびこんだ頃のアメリカはどんな国柄だったでしょうか。

それはすでに産業革命の時代を通りすぎて、資本主義の土台もかたまり、非常な勢いで発展し初めてはいましたが、まだまだ「古き良きアメリカ」の名残がふんだんに残されていたのでした。

「古き良きアメリカ」――それは、二つの流れに支えられているものでした。

その一つの流れは、一六二〇年イギリスから「メイフラワー号」にのって、新大陸アメリカに渡ってきた清教徒の人たちによってつちかわれたピューリタニズムです。

その考え方によれば、元々、自然は人間を平等に作ったのであるから、人間は一人一人が自由で、平等な立場にたって、一つの共同社会をつくり、法律や規則を定めて自分たちのことは自分たちで処理していこうというのです。

これは、のちにアメリカの自治制度の第一歩となったものであります。 |

野口がアメリカに渡った頃の古き良き時代のアメリカ、

ピュリタリズム(右)とフロンティア精神(左)にあふれていた。

|

そしていま一つの流れは植民地時代から十九世紀の終わり近くまで、ひたすら西へ西へと広がっていった、あのたくましい開拓者の魂であって、西部でも特に開拓の第一線になったフロンティア(辺境)の名をとって、広くこうした伝統はフロンティア精神とよばれています。

森林や原野を切り開いて生き抜いていくためには、強い肉体とこれを支える健康な精神が、共に備わっていなければなりません。

辺境の生活では、また個人の力だけではどうにもならない困難がいくらでもありました。

家を建て村をつくるにお互いに助け合わねば、何一つとしてうまくことは運ばず、外敵を防ぐにもこちらがバラバラではたちまち皆殺しにされてしまいます。

だから、個人の自由と平等をもとにしたピューリタニズムは、アメリカ独得の辺境という環境の中で、さらに一致協力という形できたえられ、その土台の上に育てられたのがアメリカのデモクラシーなのです。

「古き良きアメリカ」とは一口にいってしまえば、このデモクラシーがまだ活き活きとしていた時代のことで、それは一八六一年から六五年へかけて戦われた南北戦争の真最中に、ゲティスバーグの激戦地を弔(とむら)ってリンカーンが熱弁をふるった、あの有名な大演説の中にでてくる、

「人民の人民による人民のための政府は、地上から滅び去ることはけっしてないであろう。」

という言葉で、言い尽されているといってよいでしょう。

デモクラシーとフロンティア精神は、いわばアメリカ建国以来の国の掟(おきて)のようなもので、そこには骨身おしまず努力しさえすれば、かならずそれだけの報いがあるという一面はなはだ功利的なところもありましたが、ともかく「天は自ら助くるものを助く」といったような諺(ことわざ)が、そのまま通用した一時期があったことは確かです。

しかしここで特に声を大にして強調しておかねばならないのは、野口が身を寄せた国が旧大陸ヨーロッパではなくて、このような気風、つまり裸一貫でも才能と努力さえおしみなく注ぐならば、名誉も富も思いのままといったような、

「人に与え、自からも取る= give and take 」

の関係が立派にまかり通るお国柄のアメリカであったということであります。

野口のこれまでの生き方、そしてアメリカへ渡ってからの変わりよう、その違いはどうして起こったのかの謎をとく鍵はすべてこの一点にかかっているといっても、けっして言い過ぎではないのです。

すでに『北里柴三郎』のところでも書いておきましたように、我国は明治維新よりのち、徳川幕府の時代ほどではありませんでしたが、やはり封建的な気風が根強く残っていて、自由・平等の社会などといっても、それはただ口先だけのことで、デモクラシーは名ばかりのものでした。

ことに学問の世界では、学閥といういわば縄張りみたいなものがはびこり、才能があっても特定の学校を出ていなければ、その才能を生かす道がないという有様でした。

野口がせっかく大きな希望を胸にいだいて上京したのに、それからの数年間、彼のその日その日の暮らしぶりがどうであったかはもう皆さんもよくご存じでしょう。

彼の血管の中で、父親の佐世助からうけた血があのように暴れ回ったというのも、もとはといえば、いまさら彼一人の力だけではどうにもたらなかったその当時の様々な社会的な悪条件に阻(はば)まれて、有り余るエネルギーのはけ口がなかったための、うさ晴らしであったとしかいいようがありません。

そのなによりの証抛は、彼がアメリカに渡ってからの二十八年間に示した、あのひたむきな研究一筋に生きたその後半生が、あますところなく物語っています。

野口英世は、何もアメリカへ行ってから生まれ変わったわけではありません。

けれども彼のその後の生き方は、これがあのときの野口清作かと昔を知っている人であれば、誰しも同じ人間とは到底考えられないほどの変わりようなのです。

それはあたかも、まな板の上にのせられてあえいでいた鯉(こい)が、池の中に移されるやいなや、思うさま元気に泳ぎまわるようになるのと同じで、野口英世という樹はアメリカという国に移されて始めて、あのような見事な花を咲かせることができたのでした。

7 はるかな道 top

さてそれでは野口が咲かせた花、つまり彼がアメリカでやりとげた学問上の仕事というのはどんなものだったのでしょう。

その話に移る前に、一応頭の中に入れておいていただきたいのは、野口が研究者としての第一歩を踏み出し始めた頃、アメリカやヨーロッパではその人ちは、どのような方向へ向かっていたかという事です。

二十世紀の初めといえばあのベーリングと北里が、史上初めて血清療法の動物実験についての報告を発表してから十年経つか経たない頃です。

その間、コッホとその弟子たちによって築き上げられた病原菌の発見時代はほぼ一段落となり、学者たちの目は一斉に、かってバスツールが足がかりを与えたむずかしい問題、つまり、

「人は、なぜ病気によっては二度と再び同じものにかからずにすむようになれるのか。」という、免疫(めんえき)のカラクリに注がれるようになりました。 |

動物実験をしているベーリング(北里のドイツ時代の同僚)

|

中でもベーリングと北里の二人の名で発表された論文の最後のところで、ベーリングがゲーテの『ファウスト』から引用した、

「血液は全く特殊な液である。」

という言葉は血清療法ばかりでなく、免疫全体にわたった学問が、その後どの方向へ向かって発展していったかを、見事に言い当てていたのでした。

事実、血液こそは免疫のカラクリとは切っても切れないつながりをもった、大切な役目を果すものであることがわかったのは、十九世紀も終わり近くなってからの事です。

そしてそれらのうちで、体の中に侵入してきた細菌類を取り込んで、これを溶(と)かしてしまうという白血球の奇妙な働きは、ロシア生まれの研究者イリヤ・メチニコフによって、一八八四年に見つけ出されました。

また一八八九年に、ミュンヘン大学の衛生学教授ハンス・ブフナーはその前年にイギリスのジョージ・ナットールが、血液には細菌を殺す性質があり、その力は血液を五五度Cにあたためると、なくなってしまうと発表したものを改めて確認し、これにアレキシンという名前をつけました。

一八九四年になると、パイフェル、およびイサエフによって、モルモットの腹腔(ふくこう)内で、コレラ菌がとけてしまうという溶菌現象が、そして一八九六年にはグルーベル、およびダラムによって、コレラ菌やチフス菌は、これに感染した動物の血液でひとかたまりにかたまってしまうという凝集(ぎょうしゅう)現象が、それぞれ見い出されました。

さらに一八九六年から引続いて、かってはメチュコフの弟子であったベルギー生まれのジュール・ボルデーは初めて細菌類から離れて赤血球を実験材料に用い、赤血球がかたまってしまう凝集反応だとか、同じく赤血球がとけてしまう溶血反応などについての実験を重ね、それらがどのようにして起こるのか、それにはどのような成分が必要なのかなどを一々、事こまかに調べていったのであります。

このように一八九〇年代から、一九〇〇年前後にかけての十数年間というものは、免疫のカラクリをめぐって血液の働きに関する新しい事実が、続々と動物実験によって確かめられ深められていった、実に華々しい時代だったのです。

そしてその間にだんだんわかってきたことは免疫(めんえき)に役立つ働きをする成分は血液のうちでも、赤血球だとか、白血球だとかそのほか血小板、センイ素などといった形のあるものを取り除いたあとの液体成分――血清(けっせい)の方にあるのだという事実です。

やがてそうしたことから、この方面を調べていく学問は血清学とよばれるようになります。

野口がフレクスナー博士から、まず手始めにといって勧められたのはこの血清学に関する実験で、冷血動物を使って赤血球の凝集(ぎょうしゅう)反応を調べるという仕事でした。

そして彼はこの仕事を八ページばかりの論文にまとめあげ、一九〇一年には早くも我国では医学博土に値するドクトル・オブ・メディシンの学位をもらいました。

ところで彼がフレクスナー博士から手当をもらいながら、冷血動物の仕事をやり始めるとまもなく、有力な後援者が現われました。

その人は当時ペンシルベニア大学の理事会の有力者であり、また知名の医学者でもあったサイラス・ウェア・ミッチェル博士(アメリカでの二番目の恩人)でした。ミッチェル博士は医師でありながら、小説や詩の本も書くという趣味の広い人でしたが、博士はその父の代から、過去半世紀にもわたって、世界中から毒蛇を集めてはその毒の研究を、半ば道楽のような形で続けていたのでした。

(これも実は血清学のうえでは、大変興味深い研究題目なのです。) |

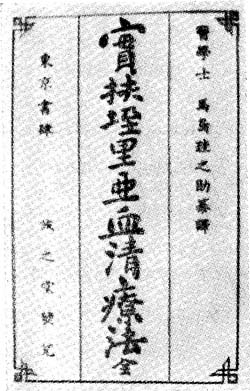

明治30年(1897)日本で出版された

ジフテリア血清療法の本

|

その上、ミッチェル博士には充分な研究費と、貧しい学生を助けてやる育英資金の用意もあるというわけで、野口はそれらのおかげで、何一つ心配なく研究に勤(いそ)しむことができるようになれたのでした。

野口を自分のかわいい弟子ときめたミッチェル博士は、野口を予想もしていなかったほど幸福にしてやりました。

何故なら彼は今までもっていなかった多くのもの、つまり自分の部屋と俸給と、うしろには有力な後援者がいるという自覚を持てるようになったからです。

しかもその研究室には、かってフレクスナー博士とともに来日して顔なじみになったフレデリック・パーカー・ゲー博士も、一緒に働くことになったのでした。

野口が張り切って日々の仕事に身をうちこんだのは、言うまでもありません。

研究に着手してまだ日も浅いというのに、彼の著しい進歩のさまには、さすがのゲー博士もホトホト感心するほかはありませんでした。

その快調ぶりは当時彼が故国に書き送った手紙の中にもよく表われていて、そのあるものでは、

「昼夜ひまというものはなく、夜ふかしとその日その日の記録をまとめるのに骨をおっています。

………私は運がよく私の研究は今、もっとも大事なところにきています。」

などと書いています。

このような毎日を送っているうちに一九〇三年を迎えると、彼はカーネギー科学研究所(カーネギー財団が経営している科学研究所)へ移ることになり、俸給の方もだいぶ上がりました。

ところが物事がうまく運び始めると、いよいよ調子づくものだとよく言われますが、彼の場合もその通りでした。

彼がカーネギー研究所に勤務できるようになってからのある日のこと、それまでの長い間、夢にまでみながらどうしても果せなかったあこがれのヨーロッパ留学が、にわかに実現することになったのでした。

カーネギー財団では毎年何人かの研究員をえらんで、海外へ留学させる慣わしになっていました。

野口はその研究員の一人に選ばれて、二千ドル出してもらえることになったからです。

その上、ヨーロッパから帰ってくれば、今度はニューヨークの、ロックフェラー医学研究所に入ることができるはずになっていました。

ロックフェラー医学研究所というのは当時、アメリカでも一、二をあらそう大金持ちである、石油王ロックフェラーから百万ドルの寄付を仰いで、ニューヨークに医学研究のために設けられることになった新しい研究所です。

これが野口がヨーロッパから帰る頃にはできかかっているはずで、フレクスナー博士がそこの初代所長となることがきまっていたのです。

野口はフレクスナーにしたがって、このロックフェラー医学研究所に入れることになるのです。

こうなってはもはや、野口はアメリカに根をはやしかも同然で、おそらく日本へは帰れなくなるでしょう。

そのことは彼にもおよその察しはついていたらしく、当時彼が故国の旧友へあてて出した手紙の一つには、次のように書かれています。

「私は、いつまでもアメリカにいることになるでしょう。

そのわけはこの国の方が日本よりもいろいろな点で私の将来のためになることが多いからです。」

野口は一九〇三年の十月、ニューヨークを離れてヨーロッパヘ向かい、パリを経てまもなくデンマークの首都コペンハーゲンに着きました。

コペンハーゲンでは、世界的に権威ある研究所として知られている国立血清研究所に入りました。

彼は所長ソルワル・マーセン先生の元で、みっちりと血清学の学び方をたたきこまれて、翌一九〇四年、再びアメリカへ帰ってきました。

そして約束どおり、彼はすぐにロックフェラー医学研究所へ入り、しだいに身分も上って一九一四年からは最高の地位である「メンバー」になりました。

その間に彼がなしとげた学問上の仕事は大きく分けて三つになります。

その一つは、ある人が梅毒という病気にかかっているかどうかを、その人の血清をとって調べる梅毒血清診断の研究です。

また第二のものは、この梅毒の病原体であるトレポネーマ・パリズムの純培養に、初めて彼が成功しかことと、それがきっかけとなって開始され、やがては野口英世の名を不朽のものにしたスピロヘータ類の整理分類という、壮大な業績であります。

そして最後の第三のものは、その当時の技術からみて、やむを得なかったとはいえ、病原体をひたすら細菌類、もしくはスピロヘータ類に求めたばっかりに、 |

ロックフェラー研究所での野口

|

みすみすその目的を達することができなかったビールス性の病気、たとえばトラコーマだとか小児マヒ、黄熱病などに対して、彼がいどんだあの粘り強い戦いです。

特に、彼がその研究者としての生涯を閉じたアフリカのアクラという町で、

「どうもわからない。」

の一言をこの世に残したまま最後の息をひきとったのは、痛ましいことに彼がついにその正体をとらえそこなった黄熱病が原因でした。

この事実は、一人野口英世だけにとどまらず、広く真理を追い求めて、時には自分の命をも捧げて悔(く)いない科学者という者の、厳しくもおごそかな生き方をまざまざと指し示しています。

私たちはこの事実の前には思わず襟を正さずにはおられません。

8 スピロヘータを追って top

さて、野口がヨーロッパからアメリカへ帰ってきた一九〇四年の翌年、つまり一九〇五年とその翌年一九〇六年は、たて続けに、医学界をアッといわせた二つの大きな出来事があったことで、永久に忘れられない年になりました。

一つは、一九〇五年の四月、ドイツのフリッツ・シャウジンとエリヒ・ホフマンの二人の名で発表された梅毒の病原体トレポネーマ・パリズムの発見です。

いま一つはあくる年の五月、同じくドイツのアウグスト・フォン・ワッセルマン、アルペルト・ナイセルおよびカルル・ブルックの三人の連名で、世界最初の梅毒血清診断法が報告されたことです。

梅毒というのは外部から移るばかりでなく、母親が感染していればお腹の中の子供にもそれが移されて、知らぬ間にいろいろな病気の元になったり、時には脳がおかされてしまう恐ろしい病気です。

梅毒に関係したこの二つの出来事は、たちまち全世界の医学研究者の間で大評判になりました。

もちろんロックフェラー医学研究所町この話でもちきりのようになってしまいました。

野口がまず梅毒血清(けっせい)診断の仕事に手をつけるようになったのは、こうした経緯からでした。

というのもこの診断法の中には、血清学に関するあらゆる知識のすべてが詰め込まれているといってよく、血清学を学ぶ者ならば、誰でも一度にこれに頭をつっこまない者はいないといってよいくらいだからです。

それだけにこの梅毒血清診断法については、ワッセルマンの名でよばれるようになった、いわゆるワッセルマン反応のほかに、実に無数といってまいほどたくさんの方法が考えだされて今日に至っています。

そのうちで野口の名前で知られている方法は二つばかりあります。

その一つは一九〇八年に発表された酪酸(らくさん)反応という方法です。

もっともこの方法は、彼が中枢神経系を梅毒でおかされた患者の髄液(ずいえき)について、その化学的な性状をいろいろと調べているうちに考えついたものですから、くわしくいえば血清反応ではありません。

次にいま一つの方法というのは、トレポネーマ・パリズムの純培養からエキスをとって、このエキスを皮膚に注射し、そこが赤く腫(は)れ上がるかどうかで、梅毒にかかっているか、いないかを診断しようという方法です。

つまり皆さんもよく知っているツベルクリン反応と同じような皮膚反応です。

もっとも、この方法はトレポネーマ・パリズムの純培養がいつでも手に入るようにならなければ使いものにならないわけですが、事実この新しい梅毒の診断法が発表されたのは一九一一年の十二月で、野口はそれよりほぼ一年前の一九一〇年の十月ごろ、初めて成功した純培養の第一例にあたるトレポネーマの株を得ることができたのでした。

野口英世という名前が、華々しく全世界に知れわたるようになったのは、この実験の成功が報ぜられてからのことで、彼がそれまでにたどった茨(いばら)の道については、様々な苦心談が語り伝えられています。

けれどもここでは、彼がそれからあと、次ぎから次ぎへとトレポネーマ・パリズムの同類を純培養し、それらを整理・分類していった様子をお伝えして、その陰にかくされた彼の並々ならぬ努力のあとを忍んでみたいと思います。

トレポネーマ・パリズムを初めとして、たくさんのスピロヘータ類についての彼の論文は一九一一年七月以来、アメリカはもとよりのこと、そのほかヨーロッパ各国の専門雑誌に数多く発表されました。

それらのうちで、ロックフェラー医学研究所から発行されている最高権威の雑誌『実験医学雑誌』にのったものだけでも、一九一一年から一九一八年までの八年間に、彼の名前で発表されたものは十五もあります。

中でももっとも多かったのは一九二一年で、一年間に九つものっています。

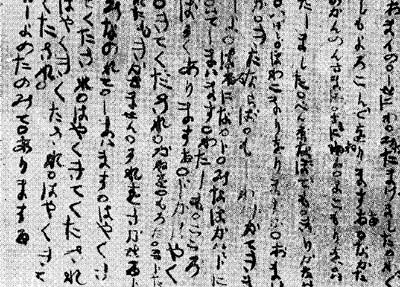

|

梅毒血清療診断法で世界的に有名になった

野口への母シカからの手紙(1912)

|

野口の妻、メリー・ダージス

|

一九一二年といえば彼は三十三才の頃で、この年の四月、メリー・ダージスという婦人と結婚しました。

そしていろいろな野口の伝記の中で、「二十四時間不眠主義」だとか「細菌と同居生活」だとかいって、彼のアパートは台所といわず食堂といわず、いたるところが標本や培養試験管でいっぱいになっていたなどと、面白おかしく書かれているのはこの頃のことです。

それにしても平均して十ページぐらいの論文を、異国の言葉――英文で、一年に九つも書きあげ、しかもその各々に二十個から三十個ぐらいの顕微鏡写真の図をつける仕事をやってのけたのです。

その超人的なエネルギーには、アメリカ人でなくても、びっくりしないわけにはいかなかったでしょう。

現在の分類法によりますと、これらの微生物はまずスピロヘータ科としてまとめられ、これがスピロヘータ科とトレポネーマ科の二つに分れます。

そしてスピロヘータ科はさらに、スピロヘータ属として五種、サプロスピラ属として三種、およびクリスティピラ属として三種の属と種に分れ、一方トレポネーマ科の方も、ボレリア属として三十八種、トレポネーマ属として八種、およびレプトスピラ属として六種の属と種に分れます。

これらのうちで、野口が純培養に成功してその性状が明らかにされたのは、トレポネーマ抖のボレリア属のうちで六種、それから同じくトレポネーマ科のトレポネーマ属のうちで五種に及んでいます。

さらに、レプトスピラという属名は、彼の名付けたものです。

さて最後に野口がなしとげた学問上の仕事の第三のものとして、ビールス性の病気とき、長い間にわたった戦いについて述べておかねばなりませんが、これを返り見るとき、私はいつも次のような思いにせまられるのです。

「野口は確かに、ことスピロヘータにかけては立派な大家であった。

しかしこの事は同時に、彼にとっては目にみえない一種の落とし穴のような働きをしたのではないだろうか……。」と

彼は一九一八年から二四年にかけて、かねてから黄熱病という病気の撲滅に熱心であったロックフェラー財団から派遣され、当時黄熱病が流行していた中南米の諸国へ、前後四回にわたって研究のために出張しました。

そこで病原体を探し求める時にあたって、彼のスピロヘータ類に対する強い自信がかえって彼の目を曇らす元となったからです。

その頃すでに、黄熱病の病原体はビールスであろうという説を唱える人がいました。

けれども野口は、一切そのような考え方は受付けませんでした。

そして一九一九年、野口はエクアドルのグアヤキールで研究していた時、黄熱病の原因であると彼が信じたものを見つけ出して、これにレプトスピラ・イクテロイデスと名付けました。

ところがアメリカの微生物学者マックス・タイラーは、この微生物は黄熱病の病原体ではなくて、これによく似たスピロヘータ性の黄疸をひき起こすレプトスピラ・イクテロヘモラギエと同じものであり、黄熱病とは全く関係はない、ということを明らかにしました。

マックス・タイラーはのちに黄熱ビールスに対して、すばらしいききめがあるワクチンを作ったことで有名になった人です。

そればかりか、さらに一九二七年の十月、野口は、

「私はそこで勝利を得るか、しがらずんば死だ!」

といって、アフリカへ向けて旅立ちアクラで研究を再開した時には、今度はレプトスピラ・イクテロイデスも見つけることはできなかったのでした。

そして一九二八年五月、アクラの地で彼の命を奪ったのは、プトスピラではなくて、その頃はまだ未知のものであった黄熱ビールスだったのです。

とはいうものの、野口の一生をかえりみて、そのすこしもひるむところのない気迫、ことに一つのことに専念すると、どこまでも粘り強く、それにしがみついたまま離れようともしなかった、あのたくましい研究者魂には私たちは深く学びとらねばならぬものがあります。

そのよい実例はトラコーマという目の伝染病にたいする、彼の取組みようです。

この病気の正体も実はビールスであって、彼はその病原体を分離することはできませんでした。 |

ニューヨーク市のはずれ、ウッドローンにある野口英世の墓碑(ぼひ)

|

しかし彼は一九一〇年頃から、この病気の原因を追求し始め、その間、何度か他のことにまぎれて遠ざかったことはありましたが、とうとうその研究は十七年も続いたのでした。

そして一九二七年には、トラコーマ症にかかっていたインディアンの結膜からとった病的材料を、猿に移し植える実験に成功しているのです。

この長い間にわたった彼の粘り強さこそ科学者ばかりでなく、すべての人間にとって何物にもかえがたく、貴い宝ではないでしょうか。

top

**************************************** |