|

****************************************

HOME 概要 ルイ・パスツール ローペルト・コッホ 北里柴三郎 野口英世

2 ローベルト・コッホ

自分一人の力で微生物を追う方法を身につけ、結核菌の発見とその純培養に成功して、

細菌学の基礎をゆるぎないものにした。

1 田舎医者 top

みなさんは結核という病気の恐ろしさはよく知っているでしょう。

それからまた、この病気は結核菌とよばれる黴菌に感染すると起こるということも知っているでしょう。

げれどもこういうことがハッキリわかって、誰一人としてこれに反対する者がいなくなったのは、わずかにここ八十年ばかり前からのことです。

それまでは病気にかかった体の部分によって、それぞれよび名が別々だったり、その原因や直しも人によっていうことが一々くいちがっているという始末でした。

しかもそのうちのどれが本当なのか、誰にもわからないまま、いく千年もの長いあいだ、人々はただいたずらに結核菌の餌食(えじき)になってきたです。

それというのも元々、人の考えというものは勝手気ままなのですから、結核の原因についても考えの上だけでは何とでもいえます。

けれどもそれが本当にその通りなのかどうかということは、のっぴきならぬ証拠がなければ、誰にもわからないことです。

一八八二年、コッホが結核の原因について最初の報告を行なったときまでの様子は、まさにそのような状態だったわけです。 |

ローベルト・コッホ

(1843〜1910)

|

つまりコッホの報告こそはそののっぴきならぬ証拠を万人の目の前につきつけたものであり、これで初めてもろもろの学説はその息の根をとめられてしまったのです。

このことだけでも、これからみなさんにお話しようと思っているコッホという人が私たちに与えてくれた恩恵は、非常に大きなものです。

しかしさらに重要なことには、コッホはいま私たちが細菌学とよんでいる学問の、文字どおりの育ての親だったのです。

|

コッホの生まれた家

|

コッホの家族

|

ローペルト・コッホは一八四三年十二月十一日、ドイツの心臓部にあたる最も美しい土地、ハルツ地方の山々に囲まれた鉱山町クラウスタールで、当時そこのある銀山の坑夫監督をしていたヘルマン・コッホの三男として生まれました。

ハルツといえば、ハウフやタリムの童話でおなじみのあの枝もたわわに雪をかぶったモミの森林が思いうかべられます。

コッホが生まれた日も、きっとブロッケン山をふきおろす雪まじりの風が窓ガラスをくもらせていたことでしょう。

森や谷間に囲まれて過ごしたローベルト・コッホの幼年時代は慈愛ふかい両親のふところにいだかれ幸せそのものでしたが、そう豊かでもなかった家には男十一人、女二人の子供たちをかかえていたので、暮らし向きはきわめてつつましく質素なものでした。

それで、両親がコッホに学問をさせることができたのは、よくよくの幸せであったといわなければなりません。

コッホは土地のギムナジウム(九年制の中等学校)を優秀な成績で卒業し、やがてゲッチンゲン大学に入学すると、まず数学それから自然科学や医学を学びました。

コッホが医学を学ぶようになったのは両親の希望もありましたが、生まれつき物事を探究するのがすきで、少年のころから動、植物の標本づくりに夢中だったことにもよるでしょう。

しかし医者になるよりももっと激しいあこがれが、彼のこころの底にはあったのでした。

それは世界探検の旅に出たいという、とてつもないのぞみでした。

コッホはひまも金も持ち合わせなかったので、ただこつこつと医学の勉強にいそしむばかりでしたが、死体を切りきざんでいるあいだにも、頭に浮んでくるのは、ジャングルの奥深くさまよい歩く虎狩りの光景であったというふうでした。

だからともすれば、骨や筋肉の名前に出てくるギリシア語やラテン語の術語は、東へ向けて出帆する汽船の、あの人の心をそそり立てるような汽笛の音にとってかわられてしまうのでした。

コッホは探検家になりたかったのです。

けれども悲しいかな、彼が一八六六年に大学を卒業したときには、ハンブルグのある精神病院に助手となって行くことになってしまいました。

それでもなお彼は汽船の汽笛に聞き入り、夕方になると波止場の付近を散歩せずにはいられませんでした。

その時は、いつもきまって、彼の妹の友だちで、彼ともおさななじみだったエムミー・フラーツがいっしょでした。

エムミーとコッホとは互いに深く愛し合い、気持ちも通じ合っていたのでしたが、ただエムミーには愛するコッホがいささか空想的で、いくぶん冒険ずきであるところが心配のたねでした。

それでエムミーは、二人が結婚する前にどうかこれだけは守ってくださいと、コッホに一つの約束をさせました。

その約束というのはこれからはけっして探検だとか冒険だとかといったような、ぶっそうなことは言い出さない事、そしてこのドイツで一生、善良な一市民としてつつましく生活し、わが家の幸福を第一とする事というのでした。

コッホはエムミーのこの希望を受け入れ、しばらくのあいだは彼女と暮らすこれからの生活の楽しさを思って、象やアフリカの夢もさらりと忘れたのでした。

そしてまもなく彼は一人の開業医として、味もそっけもないプロシアの村々をかけずりまわり、自分にとってはすこしも興味のない医者稼業を始めることになったのです。

コッホが処方(薬の調合のしかた)を書いたり、馬の背にまたがって泥んこ道を進んだり、プロシアの百姓女がお産をするのを夜どおし待ちつづけたりしていたちょうどその頃、スコットランドではリスター(イギリスの外科医、一八二七〜一九二一)が産褥熱(お産のあとに起こる発熱性の病気)の原因になる微生物をとっつかまえ、産婦たちの生命を救い始めていました。

そしてヨーロッパ中の医科大学の教授や学生たちは、微生物もものによっては人間に有害だというバスツールの説のことで、夢中になって口論をし始めていました。

しかしコッホは二百年の昔、オランダのデルフトでまずガラスをレンズに磨き上げようと苦労していたあの老レーウェンフックがそうであったように、こうした学問の世界からはほとんど切りはなされた状態だったのです。

彼の一生は病人をなぐさめ、死にかけている人たちの命を救う――といっても、そのころの医学では多くの場合は救えはしませんでしたが――とにかく、そうしたありがたい、りっぱな努力で終わってしまいそうでした。

コッホはなんの変化もない毎日に、だんだんじりじりしてきました。

それでも彼の妻エムミーにとっては満足な生活で、とくに忙しい日などは主人がいくらいくら稼いだといっては、得意満面だったのです。

2 風変わりな冒険 top

ローペルト・コッホは休むひまもありませんでした。

彼はこの村はもう我慢がならぬといっては、次々といっそう興味のないよその村へうつり住み、とうとう東プロシアのウォルシュダインにやってきました。

そしてここで彼は二十八才の誕生日をむかえたのです。

この誕生日にコッホ夫人は夫への贈物として、一台の顕微鏡を買いました。

「バカげているバカげていると口ぐせのようにおっしやっていらっしやるお仕事が、これで少しはまぎれるでしょう。

あの方は、いつも古い虫眼鏡でなんでも見ていらっしやるから………。

これならば多分お気にめすでしょう………。」

彼女はおそらくこんなふうに考えたのでしょう。

ところが何としたことでしょうか、この新しい顕微鏡、つまり気晴らしのはずであった遊び道具は、思いもよらぬ大冒険に夫を引きずりこんでしまったのです。

それは太平洋の孤島やアフリカの蛮地で出会いそうなものより、はるかに興味深々たる冒険でしたが――。

そしてバスツールが夢みただけで、いまだかつて誰も経験したことのないもの――そういったようなあやしげな出来事が、羊や牛の死骸から彼のもとへころがりこんできました。

新しい視野と冒険の数々が、まさに彼の家の戸口まで、それどころかとうにアキアキしてしまって今ではもう憎らしくさえなっていた薬品の匂いのしみこんだ診察室の中にまで、思いもかけずおどりこんできたのです。

それまでのあいだというものは、

「私は万事、まやかしですましている医者稼業を憎む。

なにも私がジフテリアの赤ん坊を助けたくないというわけでもないのに、おっかさんたちはワアワアいってくるのだ。

どうか子供を助けてくださいとせがまれる。

だが私はどうすればよいのだ?

いたずらに思いまどい、手さぐりするばかりで、のぞみの糸が断たれたのがわかっていても、大丈夫、大丈夫といってなぐさめてやる………。

実際はその原因さえろくにわかっていない私に、なんてジフテリアが直せるものかね。それにドイツじゅうの名医だって知っちゃいないというのにさ、え? ………」

コッホはエムミーにいつも、こんなふうにこぼしていました。

エムミーは何とも答えられず、ただムシャクシャして当惑するばかりです。そして学校で習ったありったけの知識を応用して、できるかぎりの努力を傾けることこそが、青年医師のつとめではないか、と考えるのでした。――

おお! これでコッホが満足できようはずもなかったというのに!

だがコッホはやはり正しかったといわなければなりません。 |

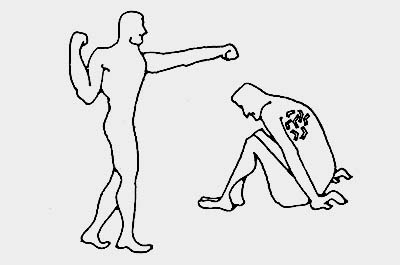

コッホは医者になったはものの、直せない病気に医者稼業に

嫌気がさしていた。そんな中で顕微鏡の世界に、のめり込んでいった。

|

全くのところ病気の奥底にひめられている原因について、当時の医者はどれだけのことを知っていたでしょう?

確かにバスツールの微生物の実態をつかまえる実験は見事ではありました。

しかしそれも、人間の病気はどうして起こるのか、どんなものであるのかについては何一つ証明してはいませんでした。

バスツールは微生物をうまくあやつることさえできれば、人類はもう病気におびやかされることはなくなるといって、病気に対する未来の大勝利を叫び、流行病の大殲滅戦を説いてまわりました。

けれどもまだその頃には、ロシアの荒涼たる原野に、点々と散らばっている村々に住む農民たちは、昔ながらの風習そのまま、真夜中に四人のやもめ(未亡人)を鋤(すき)にしばりつけ、これで村の周りに畝(うね)を立てて、厄(やく)払いをしていたのです。

お呪(まじな)い――これが病気に対する対策のすべてのようだったのです。

「でもローペルト、ベルリンの先生方や、お偉いお医者さまたちならば、あなたがどうしてよいかおわかりにならない病気でも、きっとその原因をご存じでいらっしゃるはずですわ。」

そういって、コッホ夫人は夫をなぐさめようとしたこともあったでしょう。

しかし一八七三年のころには――それは、いまからわずか、七、八十年前のことです――何度も繰返すようですが、当時の最も有名な医師でさえ、流行病の原因に関する知識ではやもめを鋤にしばりつけた無知なロシアの村人たちと、なんらえらぶところはなかったのです。

さてコッホのほうはどうであったかといいますと、こちらはただもう新しい顕微鏡をのぞく楽しさで、その日その日が暮れていく毎日でした。

彼は反射鏡で光をどのくらいにレンズに当てればよいのかもわかりましたし、薄い乗せガラスをピカピカときれいにしておくということが、どれほど大切であるかも知るようになりました。

こんなことも彼の習った「医学」にはなかったのです!

コッホは顕微鏡を使って、まず手当たりしだいになんでも調べ回ったあげく、ついに疸素病で死んだ羊や牛の血液に行きついたのでした。

疸素病というのはその頃、全ヨーロッパの百姓たちを悩ませていた奇病でした。

こっちでは何千頭という羊を所有していた裕福な牧場の持ち主を一夜で破産させ、あっちではまたこっそりと忍び込み、可哀そうなやもめのたった一つの財産だった牛を殺しました。

ところがこれほどひどい惨害を各地に流す、この恐ろしい流行病の正体はさっばりわからないのでした。

一日、小羊の群れの中で、よく肥えた一頭が元気にはねまわっていたかと思うと、夕方には草を食べなくなり、頭をぐったりたれてしまい、あくる朝にはもう冷たくかたくなって転がっており、血液はものすごいほど真っ黒にかわっています。

するとこれと同じことがほかの小羊にも起こり、それは二頭となり、四頭となり、六頭となり――とどまるところを知らぬという様子です。

そればかりではありません。

百姓自身も羊飼いも羊毛刈入人も皮販売人も、体にブツブツ腫れものができ、あるいは急性肺炎のような症状で、息をひきとってしまうのでした。

コッホは野原で死んだ羊をみつけでもしようものなら、たちまちそれにくぎづけになってしまい、往診のことなどはすっかり忘れてしまうようになりました。

あげくのはて彼は肉屋にしげしげと通いつめ、疸素病が流行している牧場のことなどを聞いて歩きました。

コッホは毎日の診察が忙しかったので、あるいは腹痛に泣きさけぶ子供のために処方箋を書いてやり、あるいは歯痛になやむ村の衆の歯をぬいてやったりする合間、時間をぬすんでは顕微鏡をのぞくよりほかなかったのでした。

けれどもこうしたとぎれとぎれの時間に、彼はピカピカ光るほどきれいに磨かれた二枚の薄いガラス板の間に、疸素病で死んだ牛の真っ黒になった血液のしたたりを落としていきました。

彼はこのようにして毎日熱心に顕微鏡をのぞきこみます。

すると血液の中に浮んでいる、緑色がかった丸い小さい血球にまざって、小さい棒のような形をした奇妙なものがみえました。

時々この棒は短いこともありました。そしてその数はさほど多くなく、血球の間にいくらか震えながら浮んでいましたが、ほかのものになるとつぎめなしに互いに連らなり合っており、その大多数はうまい具合に連らなり合い、いちばん細い絹糸よりも細い長いひものようにみえました。

「これは一体何物だ? 微生物なのかしら………生きているのかしら?

少しも動いちゃいない――ひょっとすると、犠牲になった動物の病血が変化して、こうした糸や棒になったのではあるまいか。」

コッホは考えこみました。

「この小さい棒や糸玉が、生きているかどうかを見おける方法は、まだみつからぬ………。

しかし、これについて知らねばならぬことがまだほかにある。」

そこでどうしたわけか、彼は病気になった動物を調べるのをプッツリとやめてしまい、今度は完全に健康なものについて夢中になりだしました。

彼は屠殺(とさつ)場に出かけていって屠殺人に会ったり、ウォルシュタインの肉屋と仲良くなったりして、屠殺した十頭、十二頭、五十頭という多数の健康な動物からとった血液を、少しずつもらってきました。

彼は歯をぬいてやったり、おざなりの診察をしたりする時間を、また少しばかりへらすことにしました。

夫のそのような家業不熱心のおかげで、コッホ夫人の心配はいよいよつのるばかりでした。

彼は何時間も顕微鏡にしがみついたまま、一心に健康な血液のしたたりをみつめつづけました。

「健康な動物の血液の中には、あんな糸玉や棒はけっしてみつからない。」と、コッホは口の中でつぶやきます。 |

コッホの研究室のあるウォルシュタインは、屠殺(とさつ)場があるので、

顕微鏡での観察材料の多数の動物の血が入手できた。

|

「――それはそれでいいとしても、これだけでは、彼らが黴菌であるかどうか、また生きているかどうかが明らかになるものでもない。

これだけでは、彼らがはたして生長し、繁殖(しぜんに増えること)するものかどうかはわからないのだ………。」

しかしどうしたらそれがわかるだろうか?

いまはもう肺病患者や、ジフテリアで死にかかっている赤ん坊や、自分で病気ときめこんでしまっているお婆さんたちや、およそそういったもろもろのもの、彼を医者としてわずらわすことなどは完全に彼の頭の隅の方へ追いやられてしまったのも、しかたのないことでした。

「あの小さな棒が、生きているのを証明するには、どうしたらいいのか………。」

この問題のために彼は処方箋にサインするのをわすれ、気むずかしい夫になり、ついには大工をよんで診察室に仕切りをつくらせるまでになってしまいました。

コッホはこの仕切り壁のうしろに、いままでよりももっと長いあいだたてこもったまま、顕微鏡と不思議な死にかたをした羊の真っ黒な血液のしたたりとを相手に、時を過ごすようになりました。

そしてはねまわっているハツカ鼠がいっぱい入っている篭は増える一方でした。

彼はハツカ鼠を実験台に使いはじめたのです。

待合室では患者が待ちくたびれて、足をあちこち動かしながらイライラしているというのに、彼は口の中でブツブツいっています。

「実験に使う羊や、牛を買う金がない。

おまけに牛ではこの診察室の近くで飼うにはちょっと具合が悪いし――だがひょっとするとハツカ鼠の血液の中に、あのステップを実際に証明できるかもしれない………。」

こうして、この思うばかりて願いのかなえられなかった『世界探検家』に、一風変った冒険に乗り出すことになったのです。

3 何もかも、自分一人の手で top

彼が知っていた学問といえば、ほんの通りいっぺんな医学教育が彼に教えたものだけでした。

ところがどうしたことか、その医学教育から彼は実験の手ほどきは何一つとして受けてはいなかったのです。

彼がもっていた道具といえば、エムミーから誕生日のお祝いとして贈られたあの大すきな顕微鏡だけであり、そのほかのものはみんな、彼自身が木のかけらや糸やろうづけなどで工夫して、こしらえ上げねばなりませんでした。

なによりもいけなかったことには彼がハツカ鼠や、顕微鏡のところから居間に出てきて、発見したばかりのいろいろなおもしろい新しい事実をコッホ夫人に話そうとすると、彼女は顔に鼻じわをよせてこういうのでした。

「まあローペルト、あなたの体の臭いこと!」

そうこうしているうちに彼はとうとう、ハツカ鼠を疸素病にかからせる確実な方法をみつけだしました。

彼は別にこれといって特別便利な注射器を持ち合わせていたわけでもありませんでしたので、さんざん苦心したあげく小さな木片をよくふいた炉の中で加熱し、そこについているかもしれない微生物をのこらず殺してしまうという方法をやってみました。

そしてこの木片を、例の不思議なじっと動かない糸玉や棒がいっぱいになっている血液の中にひたし、きれいな小刀で鼠のしっぽに傷をつけ、その傷口へさっきの木片をなすりつけたのです。

そしてその鼠を一つ一つ別の篭に入れ、手を洗い最もらしい顔つきで病児の具合を見にでかけます………、

「(あの鼠は疸素病で死ぬだろうか)………シュミットの奥さん。あなたのお子さんは来週はもう学校へ出られますよ………(それにしても疸素病の血液が、僕の指先の傷にはいらねばいいがなあ)………。」

こういうのがコッホのその頃の毎日の生活でした。

あくる朝、コッホはお手製の研究室にはいって行きました。

篭の中の鼠はかたくなって、あお向けになっていました。

以前はツヤツヤと輝いていたその毛並も今は逆立ち、昨日まで真っ白だったのが今は鉛のように青ざめ、脚はつっ張っています。

彼は小刀を焼き、このあわれな死骸を板の上に固定させて解剖し、肝臓や肺臓を取り出して腹の中の隅々までのぞきました。

「ウム、これは疸素病で死んだ羊とそっくりだ。脾臓をみてくれ。

何という大きさ、何という黒さだろう。ほとんど体いっぱいに広がっている………。」

彼はきれいな焼かれた小刀で、ふくれあがった牌臓をすばやく切り開き、ドロドロになった真っ黒な血液の一滴を、顕微鏡のレンズの下に置きました………、

とうとう、彼はうなりだしました。

「いる、いる、棒や糸玉がいるぞ。鼠の体いっぱいになっている。

昨日木片をひたしたあの死んだ羊の血液の中にいるやつとそっくり同じものだ。」

値段が安く取扱いやすいこのハツカ鼠に、羊や牛や人間の病気を起こさせることができるのを知ったコッホの喜びは、一通りのものではありませんでした。

それから一か月というもの、彼の生活はハツカ鼠を一匹また一匹と殺していく単調な日々の連続でした。

来る日も来る日も、彼は死んだハツカ鼠の体から、血液の一滴、あるいは脾臓を取り出し、これを注意深くきれいな木片につけては新しい健康なハツカ鼠の、尾のつけ根につけた切り傷にぬりこむ仕事に熱中しました。

そのたびごとに、あくる朝コッホが実験室にきてみると、新しい動物が疸素病で死んでいるのをみつけました。

そしてそのたびごとに顕微鏡でのぞいてみると、死骸の血液の中には例の棒やもつれ合った糸玉を無数にみつけることができました。

「この糸は、生きているに違いない。」

と、コッホは自分にいってきかせます。

「ハツカ鼠にさしこんだ木片には血液が一滴しませてある、その中にはせいぜい五、六百しか、例の棒はないのだ。

ところが動物が病気になって死んでしまうまでの、わずか二十四時間のあいだに、何十億というかぞえきれない数に増えている………だが、ええいっ、いまいましい。

この棒が成長する様子を、実際にこの目でみて確かめなければならんのだ。

しかも生きたハツカ鼠の体の中はのぞけないときている!」

「棒が糸玉にまで成長するのを見る方法を、どういうふうにして考えだしてやろうか?」

この問題は彼が患者の脈をとったり、舌をみたりしているあいだにも、彼をたえまなくおそいつづけました。

夕方になると、彼は夕食を大いそぎですませ、コッホ夫人におやすみをいうと、さっそくハツカ鼠や消毒薬の匂いでムンムンしている自分の小さい部屋にとじこもってしまいます。

そして例の棒をハツカ鼠の体の外で、糸玉にまで繁殖させようと一生懸命になるのでした。

当時、コッホはすでにバスツールのやっていたような、酵母スープや肉ブイヨンで細菌を育てる方法などは知りませんでしたので、彼が夢中になっていた実験は、まるで穴居人類が初めて火をつくろうとして、あれやこれやとやってみるようなものでした。

「動物の体をつくっている物質にできるだけ似かよったものの中に、こいつらを繁殖させてやろう。

それには、何か生きたものでなければなるまい。」

と、コッホはまず考えました。

そして死んだハツカ鼠の膵臓の小さいかけらを、牛の目玉からとった一滴の眼房水(目の角膜(かくまく)と虹彩(こうさい)の間、それから虹彩と水晶体との間をみたしている透き通った液体)の中へ落としてみました。

「これならけっこうな食べものだろう。だが糸が繁殖するにはやはり鼠の体と同じ温度が必要かもしれない。」

そこで彼は自分でお粗末な孵卵器(たまごをかえす装置)をつくり、石油ランプであたためました。

そしてこの不完全な器具の中に、さっきの牛の眼房水の一滴を、二枚のガラス板の間にたらしたものをおさめました。

彼はこのような仕掛をしていったん寝床に入ったもののとても眠れませんでしたので、真夜中に再び起きだして、煙の出ている孵卵器のランプの燈心を少しばかりひっこませました。

緊張と興奮のとりことなった彼は休息のいとまなどありません。

そのまま繰返し繰返し、途方もなく小さい棒が閉じ込められている薄いガラス板を、顕微鏡の下へすべりこませてはのぞくことで、夜を明かしたのでした。

あるときは確かに繁殖しているのがみえたと思いました――しかしそれも確実にそうだとはいえません。

なぜなら、ほかの種類の微生物が、いまいましいほどさかんに繁殖し二枚のガラス板の間を泳ぎまわったりはねまわったりして、肝心の黴菌を邪魔してしまったからです。

「これはどうしても、純粋に完全に繁殖させるようにしなくちゃならない。

周りにほかの微生物などが、一匹もいないようにしなくてはならない。」

と、彼はつぶやきました。

そしてそういう方法を考えだそうとして、さんざんに苦労しつまづきました。

彼の額(ひたい)には、八の字が深くきざみこまれ、目じりには皺(しわ)がよりました………、

ところがある日のこと、それにうってつけのはなはだもってやさしいバカバカしいくらい簡単な一つの方法が、コッホの頭をかすめました。

「ほかのものがけっして入り込めないような懸滴の中においてみよう。」

と、彼は自分にいってきかせました。

そして、あらかじめ充分に加熱して、ほかのまぎらわしい微生物をことごとく根絶やしにしておいた一枚の平たいきれいなごく薄いガラス片の上に、いま殺されたばかりの健康な牛の目玉からとった眼房水を一滴落としました。

そしてその中へ疸素病であわれや死の一歩前というハツカ鼠からとった、新鮮な牌臓のごくごく小さな切れっぱしを、注意ぶかく加えました。

それから今度はその水滴の上に、厚い中窪みの長方形のガラス板をかぶせ、ちょうどその水滴がさわらぬ程度にしました。 つぎにはこの窪みの周りにワセリン(ネバネバした油)をうっすらとぬり、さっきの薄いガラス片をぴったりと張りつけました。

そうしておいて、この簡単な装置を手早く裏返しにします。

さあ!これで懸滴(けんてき)標本はでき上がったのです。

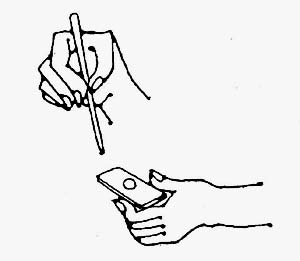

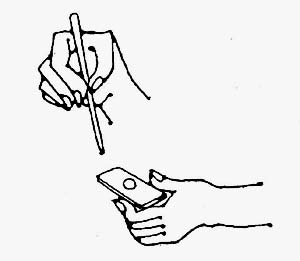

牛の眼房水は疸素病の黴菌が群らがっている脾臓のかけらを中におさめ、他のあらゆる微生物から隔てられて窪みの中に閉じ込められました。 |

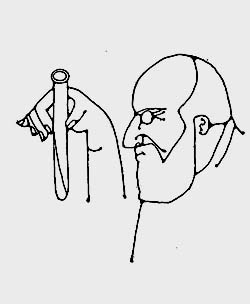

二枚のガラス板に挟んだ懸滴標本を考案したコッホ

|

コッホはおそらく気がついてはいなかったでしょうが、この一部始終は――レーエンフックが雨水の中に、初めて小さな生き物をみつけたあの日と同じように――微生物をとっつかまえるという仕事のうちで、また死魔(しま)に対して雄々しくも立ち向かう人類の闘争のなかで、最も重要な意味をもつ劇的な瞬間だったのです。

「この水滴の中には何物も入ってはこられない。ここには例の棍棒があるだけだ。

さてこれではたして、彼らが繁殖するかどうかを観察してみょう。」

と、コッホは顕微鏡のレンズの下にこの懸滴(けんてき)標本をすべりこませながらささやきました。

彼は一種のにぶい興奮をわが身に感じ、椅子を引きよせどっかりと座り、何が起こるかをみつめはじめました。

レンズの灰色の視野の中では、切れ切れになったわずかばかりの脾臓(ひぞう)のかけらがみえるばかりでした。

でも顕微鏡でみればこれはすばらしく大きなものにみえました。

彼はながめつづけました。

五十分やっては十分休みというふうに二時間にわたって彼はながめつづけました。

しかし何事も起こりませんでした。

だがそのうちに、奇妙な動きが脾臓の切れっぱしの間にみられるようになりました。

やがてそこには、この世のものとも思われぬような映画、恐ろしさに身の毛もよだつような演劇がくりひろげられたのです。

フワフワとただよっていた小桿菌(小さな棒状の菌)がふえはじめたのです!

一つだったものが二つになっていました。

そしてユルユルと身をのばし、ついにはもつれ合う際限のない糸玉にかわり、レンズの全視野をおおって蛇のようにくねりくねりとうねりはじめたのです――

そして二時間のあいだに、小さな脾臓の切れっぱしは無数の桿菌と手のほどこしようもないほどこんがらがった無色の編み糸、生きている編み糸の毬のようなかたまりとで、全くおおわれてしまいました。

「さて、これでこの桿菌が生きているのがわかった。」

コッホはホッと息をつきます。

「さて、これで彼らがこうしてハツカ鼠の体の中でも、何万何億となく増えていくものであることがわかった。

この桿菌の一つ一つはたった一匹でも牛の体内に入りこんだが最後、別になんの怨みもなく憎しみもないのに何億となくその数をふやし、大きな体のいたるところにもぐりこみ、肺臓や脳髄の中に群らがり血管をふさいでしまう――何と恐ろしいことだ!」

時間のたつのも、診察室も、うっとうしい仕事も、彼を待ちぼうけてブツブツいっている患者たちも――すべてこうしたものはどれもこれも、疸素病菌のこんがらがった糸玉の恐ろしい光景以外のことは何一つ頭になかったコッホにとっては、すべて無意味となり、とるにたらぬもののように思われ、もはや実在のものではなくなってしまいました。

今度は新しくふえた菌をもとにして、それをさらにふやす――この仕事を何回も繰返さなくてはなりません。

心をイライラさせる実験は八日間つづきました。

そのあいだ毎日毎日、コッホは初めは数匹にすぎなかったものを繁殖させて、何百万もの数にする奇蹟を繰返していました。

「私はこの桿菌を八代にわたって繁殖させた。また、ほかの微生物から分離して、全く純粋に繁殖させた。

八度めの懸滴の中にはもはや死んだハツカ鼠の脾臓のひとっかけらもなく、あるのはただ、ハツカ鼠を殺した桿菌の子孫だけである………。

ところでこの桿菌を注射するとしたら、ハツカ鼠や羊の体内でもなお繁殖するだろうか――

この糸は本当に疸素病の原因なのだろうか?」

コッホは、八代めの菌がいっぱいになっている懸滴のほんの少しを、注意ぶかく小さな木片に塗り付けました。

そしてこれをうまく健康なハツカ鼠の皮下にさしこみました。

翌日コッホはこの小動物の体を解剖台の上にピンでとめ、それに近眼の目をすれすれによせて、身をこごめていました。

それからワクワクする期待で目もくらむ思いをしながら、注意ぶかく小刀を焼きにかかります………

三分とたたぬうちにコッホはその死骸からとった脾臓のひとかけらを二枚の薄いガラス板の間に入れて、顕微鏡の前に腰を下しました。

「証明できたぞ!」

と、彼は思わず叫びました。

「確かに、糸や桿菌がみえる――あの懸滴標本からとった小さい桿菌は死んだ羊の脾臓からとったばかりのものと同じ程度に恐ろしいものなのだ。」

こうしてコッホは彼がはるか以前、まだ手もなれず顕微鏡も新しかった頃のぞいたあの最初の牛の死骸の血液の中に――生きているなどとは全く考えもせずに――みつけだしたものと全く同じ種類のものを今、この最後のハツカ鼠の体内に見いだしたのでした。

それは彼が何代もハツカ鼠の代つぎをしてやったり、数知れぬほどたくさんの懸滴標本をつくったりして、あれほどまでに注意ぶかく面倒をみた桿菌と、正確に同一のものでありました。

すべての研究者のなかで初めて、この世に生をうけたもののなかで初めて、またコッホのために道案内人となった予言者バスツールより一足先に、コッホは特別の微生物がそれぞれきまった病気を引き起すということ、そしてあのみすぼらしい小さな桿菌が、時にはとてつもなく大きな動物を倒す刺客になるということを、実際に証明したのであります。

しかしコッホはどこまでもひかえめで、慎重でした。

いまはすでにいくたの困難を見事乗りこえていながら、自分を英雄だなどとは、かつて考えてみたこともなく、ましてや実験の公表などは思いもよらないことでありました。

今日となってみれば、このような偉大な仕事をやりとげ、このような重大な秘密を発見しておきながら、なおかつ固く口をとざして語らないというような人があろうとは、全く思いもよらないほどです。

けれどもコッホは黙り続けました。

彼としてはもっともっと多くのことを知らなければならなかったのです。

コッホは夢想の翼に乗って一跳びに、うぞうむぞうの医者仲間から高く舞い上がり、やがて研究者の中でも最も独創的な人々の間に下り立つことになるのです。

4 ついに研究は完成した top

彼の微生物狩りの仕事がますます見事なものになるにつれて、医者としての勤めの方はいよいよないがしろにされるようになってきました。

とうとう彼は診察の一部をほかの医者にふり向けなければならないようになりました。

コッホ夫人は夫の仕事を理解することができず、ただ気をもんでいるばかりでした。

でもそうかといって、殺菌剤や動物の匂いにまみれた夫では往診にも出ていってもらいたくはありません。

しかし彼にしてみれば、患者だとか妻だとかは、さしずめ月の向こう側の住人にも等しかったのでしょう。

なぜなら一つの新しい不思議な疑問が彼を狂おしいまでに悩まし、彼をひきずりまわし、夜もろくろく眠れないほどにさせたからです。それは――

「ガラス片の上ではすぐ姿を消してしまい、簡単に参ってしまうあの小さい弱々しい疸素病菌が、自然界ではどういうふうにして、病気のものから健康なものへと移っていくのだろうか?」

この病気がどうして起こるか、どんなにして広がるかなどについては、古くからヨーロッパの百姓たちや獣医たちのあいだに、いろいろないい伝えがありました。

何か残酷な目にみえない剣のようなもので、家畜の群れをなぎたおしていくといってもよいこの恐ろしい流行病の不思議な威力には、そんないい伝えの生まれるのもあたりまえかもしれません。

「先生さま、あなたのおっしやる小さい黴菌ってやつが、俺たちの家畜を殺すとするもけっこうでがす。

けれども一方の牧場では牛や、羊がピンピンしているっちゅうのに――これを他の牧場へ移すとモリモリ草を食べているうちに、蝿(はい)のようにコロッと死んでしまうってのは、一体どうしたわけなんで?」

牧夫たちは、コッホにこう訊ねるのでした。

コッホもまた、このやっかいな不思議な事実を充分知っていました。

「――この小さい桿菌はどうやって野原や山の中で、何年も冬がこせるのだろう?

またハツカ鼠の死骸からとった桿菌だらけの脾臓のひとかけらを、きれいなガラス片に塗り付けて観察する場合には菌はしだいにぼやけ形がくずれ、やがて視野から姿を消してしまうというのは、どうしたわけであろうか?」 |

ところがある日のこと、彼が顕微鏡をのぞいていると、めずらしい光景にぶつかりました。

彼は桿菌をもっとたくさん繁殖させるつもりで、懸滴(けんてき)標本をハツカ鼠の体温と同じぐらいの温度に、二十四時間保たせておいたのですが、その後これを顕微鏡でのぞいてみているうちに、

「おや、これは何だ?」と、叫びました。

糸の輪郭はぼんやりとなってしまい、糸の各々には全体にわたって小さい卵形の斑点ができ、それが途方もなく小さいガラスのじゅず玉のようになって、光り輝いていました。

そしてじゅず玉は真珠のひものようにきちんとならんでいました。 |

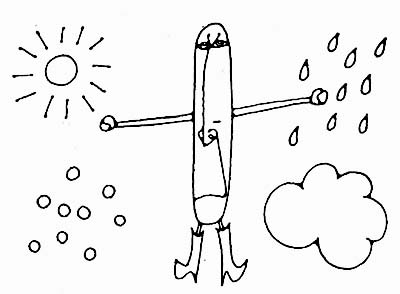

雨にも負けず太陽にも負けない桿菌。

これが条件が整うと、再度病原菌に変身する。

|

コッホは一人で舌打ちしました。

「きっと、別の微生物が標本の中にまざってしまったに違いない。」

けれどもいくら注意して調べてみても、その気配は全くありませんでした。

というのはキラキラ光っている小さいじゅず玉は糸の内側にあるのでしたから――してみれば、糸をつくった桿菌そのものが、このじゅず玉に変わったのです!

彼はこの標本をよく乾かし、一か月ばかりのあいだ大切にそのまま保存しておきました。

そしていまいちど、これを顕微鏡でのぞいてみました。

奇妙な形をしたじゅず玉のひもは元のまま少しも変わらないで、キラキラ輝いていました。

この時、彼の頭に一つの実験の思いつきが浮んできました。

彼は牛の目玉からとった新鮮な眼房水の一滴をこの標本の上に落としてみたのです。

するとじゅず玉は、普通の桿菌の形にかえり、そして再び長い糸になってしまいました。

これをまのあたりにながめたとき、彼の頭はおどろきのあまりすっかり混乱してしまいました。

全く不思議なことがあればあるものだ!

「あの奇妙な光るじゅず玉はまた元通りに、普通の疸素病菌に変わってしまった。」

コッホは叫びました。

「じゅず玉はこの微生物の胞子に違いない。

いかなる暑さにも寒さにもまた乾燥にも、充分に耐えられるというで頑丈な型なのだ。

疸素病菌が牧場で長く生きていられるのは、こうした方法があるからに違いない――

この桿菌は変形して胞子になるに違いないのだ………。」

そこでコッホは、この推測が正しいかどうかを確かめるための実験にとりかかりました。

まず疸素病で死んだハツカ鼠から脾臓をうまく取り出し、雑菌がはいらないように注意しながら、これをハツカ鼠の体温と同じ温度にまる一日置いておきました。

すると間違いなく疸素病菌の糸は、ガラス玉のような胞子に変わっていくのでした。

彼はこうしてほこりだらけの小さな部屋に閉じこもったまま、たゆみなくつづけていった実験によって、胞子は数か月も生きながらえることができ、これを新鮮な眼房水(がんぼうすい)の中に落とすかあるいはまた薄い木片になすりつけて、ハツカ鼠のしっぽの根元にさしこむかすると、たちまちおそるべき桿菌にかえってしまうことを確実にみてとったのでした。

「この胞子は動物が生きているあいだはその体内ではけっしてできてこない――

動物が死んでしまって、初めて現われてくる。しかも、温度が高いときに限るのだ。」

と、コッホはいいました。

その証拠に脾臓を冷蔵庫の中にしまっておくと、数日後にこれを薄い木片にぬってハツカ鼠にさしこんでみても、ハツカ鼠はもっとくださいといわんばかりに、ケロッとしているではありませんか。

5 コッホ、疸素(たんそ)病菌を発見!

top

一八七六年、コッホは三十四才の年をむかえました。そして、ついに、ウォルシュダインの草むらからとび出し、微生物こそが病気の原因であるということが、とうとう証明されたと――いくぶん、どもりどもり――全世界に告げることになったのであります。

コッホはとっておきの服を着こみ金ぶちの眼鏡をかけ、顕微鏡と標本一式を荷作りし、ブレスラウ行きの汽車に乗りこみました。

汽車の中に持ちこんだ篭の中には数ダースのハツカ鼠が入っており、その騒ぎで篭はガタガタおどっていました。

彼は疸素病菌やこの菌がハツカ鼠を殺すやり口、この菌がガラス玉のような胞子になる不思議な様子を、ブレスラウ大学の植物学者コーン老教授に見せたかったのです。

コッホはこれまで何かにつけてコーン教授に教えをこい、コーン教授もしばしばコッホにあてて激励の手紙を書いてくれたのです。

コーン教授はコッホのすばらしい実験の数々にかねてから驚かされていたのでしたが、今度はこの無名の一青年医師が、大学のお歴々をどんなにびっくりさせるであろうかと想像すると、自然と微笑が頬に浮んでくるのでした。

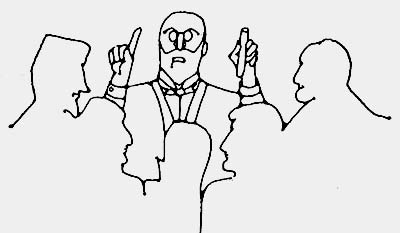

コーン教授は大学のおもだった教授たちに招待状を送って、コッホのこの見世物の第一夜に招きました。 |

コーン教授の支援で、コッホは自らの研究結果を、

ブレスラウ大学で発表することができた。

|

教授たちは半ばはコーン老教授への友情のはなむけとして、半ばはひやかすために、ぞろぞろ集まってきました。

しかしコッホの話は講義ではありませんでした。

彼は自分が発見した微生物が疸素病の真の原因であることをただ口で伝えるだけではなくて、その事実をありありと目の前に示したのでありました。

三日三晩、彼はこの見世物をつづけ、そして自分が多年さんざん苦労したあげく成しとげた研究の数々に、彼らをグングン引張っていってしまいました。

まあまあ、名もない者にはできるだけ花をもたせてやろうくらいの心構えで集まってきた学者たちにとって、これほどたまげたこともありますまい。完全に一本とられた恰好です。

コッホは一度たりとも議論というものをしたことがなく、また口角あわをとばしたり声をあららげたり、予言めいたことをいいもしませんでした。

ただ彼は実に驚くほどあざやかに、木片をハツカ鼠のしっぽにすべりこませたのです。

経験に富んだ学者たちの目からみても、彼の胞子や桿菌や顕微鏡などの扱いっぷりの見事さには目を丸くするばかりでした。まるで六十才にもなる老練の大家の実験をみているかのように思われたのです。

とうとう、病気の研究にかけては全ヨーロッパを通じて、最も熟達した一人であったコーンハイム教授が、もはや我慢がしきれなくなって講堂をとび出し、自分の研究室にかけこみ、若い研究生たちに向かって、こう大声で怒鳴りました。

「諸君! 万事をやめてドクトル・コッホをいますぐ見に行きたまえ。彼は大発見をした男だ!」

コーンハイムは息をはずませました。

「ですが先生、コッホつて一体誰なんですか? 聞いたこともない人ですが。」

「そんなことはどうでもいい――大発見なのだ。全く正確で全く簡単なのだ。おどろくべきことだ! コッホというのはなるほど教授ではない。それどころか、彼は研究方法を教わったことすらない! 彼はなにもかも一人でやってきた。しかも、完全だ――もうあれ以上することはないのだ!」

「が、先生、その発見というのは何なんですか?」

「まあ、行ってみることだよ。君、そして、めいめい自分でよく見ることだ。微生物の領域における最もめずらしい発見だ………あれからすれば、我々は全く、穴あらば入りたいというところだよ………まあ、行ってみたまえ――。」

がこのときすでに、みんなはもう戸の外に消えていました。

七年前、バスツールは「地球の表面から寄生体病をことごとく追いはらうことは人間の力で可能である………。」と、いったことがあります。彼がこういったとき、世界中でいちばん賢明な医師たちは、「可哀そうに、この男は気がふれたぞ!」と考えながら、頭に指をもっていったものです。

しかし、その夜、ローペルト・コッホはバスツールの一見気違いじみた幻想の実現への第一歩を世界に示したのです。

「疸素病で死んだ動物の組織は新鮮であろうと、腐っていようと乾いてていようと、年数をへていようと、その中に桿菌、あるいはその胞子をもっている限り、常に疸素病を起こし得るものである。すなわちこれらの桿菌が疸素病の原因であるという事実の前には、すべての疑いは消えさるべきである。」

彼はまるで自分の実験がまだまだ、彼らを納得させていないかのように、最後にこういいました。そして、びっくりぎょうてんしている聴衆に向かい、この恐ろしい病気と戦うにはどうしたらいいかを説いて、話を結んだのです。

その方法というのは、こうやればいいのです。

「疸素病で死んだ動物は、すべて死後ただちに焼きすてなければならぬ。もし、焼き捨てられないならば、地中深くうめねばならぬ、地中では温度が低いので、桿菌は丈夫な長生きする胞子に変わることができないのだ。」

こうして彼はプレスラウにとどまっていた三日間に、医師の任務というものを丸薬や、悪い血をすわせるためのヒルを後生大事とした薮井竹庵流(やぶ医者法)から救い上げ、そして迷信のかわりに、科学を武器とする知恵の戦いに変えはじめたのです。

6 細菌の純粋培養top

一方、コッホに大喝采を贈った教授たちは、コッホが一日も早く、田舎医者の仕事からら遠ざかり、ひたすら病原菌の退治にかかりきりになる機会を得られるように、できるだけの努力をはらいました。彼らはコッホに、プレスラスで町医者としてすわることをすすめたのです。

そこで、コッホは家財道具をまとめて、エムミーと、ひとまずプレスラウにうつりました。

ところが、コッホの今度の小医院のとびらのベルは、いっこうに鳴りませんでした。患者がすこしも寄り付かないのです。

彼はうちひしがれて、また、ウォルシュタインに帰ってきました。そして、ここで一八七八年から一八八〇年にかけて、再び微生物狩りの仕事で、大きな成果をあげたのです。

彼は動物や、人間の傷口に、恐ろしい感染を引き起す奇妙な、目に見えないものを探し当てたのです。それからまた、さまざまな染料であらゆる桿菌を染めだす方法を覚えこみ、それでごく小さい微生物を、一々ハッキリ染めだすことができるようになりました。彼はまた、写真機を一つ買い、これを顯微鏡に取付け、誰一人の手助けもなく、いろいろな小動物を撮影する方法を自分のものにしました。

「写真でハッキリと示すことができないうちはだれしも、この微生物の世界を他人にわからせることはできないであろう。」

と、コッホはいいました。

「二人の人間が同時に一つの顕微鏡をのぞくわけにはいかない。

また二人が二人、全く同じように黴菌の絵をかけるものでもない――

従って、そこには常に口論と、混乱がつきまとうものである。しかし写真は嘘はいえない。

そしてこれならば、何人でも一緒に研究ができ、同一の結論に達することができるのだ………。」

一方、プレスラウにいた彼の友人たちはけっして彼を忘れてはいませんでした。

そして一八八〇年に――それはチョッとみたところ、ちょうど二流、三流のリーグが大リーグの仲間にわりこんできたのに似ています――コッホは政府の命令でベルリンに招かれ、保健省の特別顧問に命ぜられました。

彼は立派な研究室と、思いもよらないそれこそ夢にも見たことのなかったほど、豊富な器械類と二人の助手と充分な研究費とを与えられました。

そのおかげで彼は、染料や試験管やキイキイいうモルモットにとり囲まれながら、一日のうち十六時間から十八時間を働きつづけることができるようになったのです。

このころにはすでに、コッホの発見のニュースは、ヨーロッパ中の各研究所に行きわたっていました。

一つの病気は特定の一種の細菌によって起こるという細菌説气はなばなしい大宣伝が、いまや口火を切られたのです!

顕微鏡を隅から隅まで知りつくしていた医者という医者、教授という教授はみな微生物を追う狩人に転向しました。

毎週のように今度こそは確かだという新しい病原菌発見のうれしいニュースが伝えられるようになりました。

しかしその熱狂ぶりの真っ只中にあって、コッホは頭をかかえじっと座り、黴菌を純粋に培養する方法を考えていたのです。

「一種類の黴菌だけが一つのきまった病気を引き起す。

各々の病気はすべてそれ自身のきまった微生物をもっているのだ。私はそれを知っている。」

とコッホはいいました。

「もぐりこんでくる心配のあるいろいろな雑菌を常に全部遠ざけて、たった一種類だけを培養する確かな簡単な方法をみつけなければならない!」

しかしたった一種類の微生物をとりこにするにはどうすればよいだろうか?

その頃すでにいろいろな種類の黴菌を、別々に分離しておこうとするありとあらゆる変てこりんな器械が、いくらでも考案されていました。

そうした微生物を追う狩人たちのなかには自分の考案した器械があまり仕組みがこみいっていたため、組み立てを終えるころには、一体なんのために、こんなものをつくったのかが思い出せなくなっていたというような者さえありました。

たとえば空気中にさまよっている黴菌が、びんの中に落ちこんでくるのを防ぐために、有毒な殺菌剤を雨あられとあびながら接種を行なったという、思いきった研究者もいたのです。

ある日のこと、コッホは研究室の机の上にのっていて、ふかしたジャガイモの半片のなめらかな表面をながめていました。

「おや、これはなんだろう?」

彼はジャガイモの表面に、色のついた小さい粒々が一面にまき散らされている様子に目がとまって、こうつぶやきました。

「こっちに灰色がかった点があるかと思うと、また別のところに赤いのがある。

あっちにあるのは黄色、紫色というふうだ――

この小さい粒々は空気中から落っこちてきた黴菌でつくられたものにちがいない。

これは、よく調べてみなければなるまい。」

彼は近視の目をジャガイモにすれすれに近寄せました。

ごわごわした彼のあごひげはほとんどジャガイモにくっつきそうになりました。

彼はすぐさま薄いガラス板を用意し、顕微鏡のレンズをよく磨きます。そして細い白金線を、灰色の斑点の一つにソーッとさしこみ、ネバネバしたものを少しばかりとって、これを蒸留水にまぜ、二枚のガラスの間に入れて顕微鏡の下に置きます。

顕微鏡をのぞくと、そこにはゆるやかに泳ぎまわっている桿菌の一群がみつかりました。

その一つ一つは水滴の中に見える数子の兄弟だちと全く同じでした。

今度は黄色い斑点から材料をとり、つぎは赤いところからまた紫色のところからというふうにとってきて、次々と顕微鏡でのぞきました。

するとあるところからとったものは丸く、ほかのところからとったものは棍棒状であり、第三のものは生きているコルクぬきといった恰好をしていました。――

しかし一つの水滴の中のものは、みな例外なく同じ恰好をしていました!

一瞬にしてコッホは自然が彼のためにしてくれた、この見事な実験を見て取ることができました。

「この小斑点の一つ一つは、きまった一種類の微生物の純粋培養である――

一種類の黴菌の純粋な一集落である。何という簡単なことだ!

我々が常に使っている液状スープの中に大気から黴菌が落ちこむと、いろいろな種類のものがごちゃごちゃになって、思い思いに泳ぎまわる………

だが、いろいろな黴菌が大気中からジャガイその固い表面の上に落ちてくると、その一つ一つは落ちた場所にそのままとどまらざるを得ない………

それはそこに固定する………そしてそのまま育ち繁殖し、何百万という仲間をふやす………。完全に純粋に!」 |

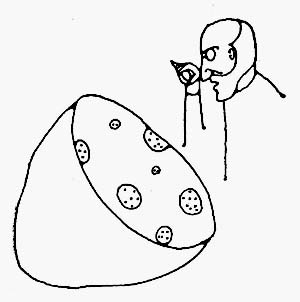

コッホは助手をしていた二人の軍医、レフレルとガフキイをよび寄せました。そしてほったらかされてあったジャガイモで、たまたま自分が見つけることができた一つの事実で、微生物狩りの雑然とした仕事の全コースにもたらされたこの一つの変化を、すこぶるまじめくさった面持ちで見せてやりました。

それはまさに革命的なものでありました!

彼ら三人は引きつづいて、はたしてコッホが正しいかどうかを見きわめようと、仕事にとりかかりました。

三人は三つの窓を前にして座りました。

真中にはコッホが顕微鏡を前に高い丸椅子に腰をおろし、レフレルとガフキイとはその左右に座りました。

こうして三人が一心同体となった ファイトにあふれるチームができあがりました。

彼らはいま発見した事実に反する例をつくって、自分たちの希望をうち破ろうと試みました。

しかし早くもコッホの予言は、彼が夢想したよりはるかに真実なものであることを発見してしまったのです。

彼らは二、三種類の黴菌をまぜ合わせました。

これはスープ入りフラスコの中ではかならず、ごたまぜに繁殖するよりほかないものですが、このいろいろな種類の黴菌がまざっている液で、ふかしたジャガイその平らな切断面に筋がつけられました。

するとはなればなれにくっついたそれぞれのところに、各々自分たちだけの集落をつくって、何百万となく仲間を増やしていきました―― |

微生物の純粋培養を偶然に発見したコッホ

純粋培養に一生懸命のコッホを

冷やかしたマンガ

|

そして仲間以外のものは一匹もその集落の中にはいませんでした、

みなさん、この簡単な実験がなにを意味していたかわかりますか。

これこそはいま細菌学において、これなくしては研究がなりたたない「純粋培養」のそもそもの始りなのです。

そして彼はこれを手がかりとして、やがて微生物狩りのうちでも最もはなばなしい崇高(すうこう)なものへ、ひた向きにつき進んでいったのであります。

7 結核菌を追いつめる top

彼は微生物のうちでも最も猛烈な、毎年世界各国で老若男女を問わず、死者七人のうち一人はこのために命を奪われているという、不思議な病気――結核の正体を追求し発見しようととりかかったのです。

コッホが袖をたくし上げ、金ぶち眼鏡の玉をふき、「さて!」とかまえたところを想像してごらんなさい、

ところが結核菌は、とてもちょっとやそっとのことでつかまるようなしろものではありませんでした。

このこすい殺戮(さつりく)者にくらべれば、疸素病菌などは発見されやすかったのも道理です。

というのは疸素病菌は微生物としては大きなほうで、しかもこれにやられた動物が死にかかっているときには、まだその体内で立派に生きていました。

しかし今度の結核菌は――もし、実際にそういう生き物があるとすれば――全く事情が違っていました。

いままで、多数の研究者がむなしくこれを探し求めては失敗していました。

鋭い中にも鋭かった目の持ち主、あのレーウェンフックでさえ、たとえ何百万というこの病気にかかった肺臓を観察したところで、おそらくはこれを発見できなかったでしょう。

彼が持っていたどの顕微鏡でも、このずるかしこい微生物をあばくには充分でなかったに違いありません。

それからバスツール、彼は確かにすぐれた研究者ではありましたが、この刺客を白日のもとにさらすのには別にこれといってとりたてるほどの研究方法を持ち合わせていたわけでもなく、おそらくはまた、その忍耐もなかったでしょう。

それまで結核について知られていたことといえば、これは病人から健康な動物へ移せるから、確かに何かある種の微生物によって起こるものでなければならぬ、というくらいがせいぜいのところでした。

年老いたフランス人ビユマンが、病人から健康な動物に移せることを確かめて、この仕事にまず足がかりを与えました。

そしてあのプレスラウ大学のコーンハイム教授は結核になった肺臓のひとかけらを、兎の目の前房(結膜)の中へ移し、兎を結核にかからせる方法を見つけだしました。

コーンハイムは兎の目の前房に、粒々の小さい島々――すなわち結核――ができてしだいに広がり、ついには恐ろしい症状となる様子を観察することができました。

これはちょうど病気の進行状態を窓からのぞいているといったような奇妙な、しかも賢明な実験方法でした。

コッホは、コーンハイムの実験をくわしく研究し、

「これこそ私が必要とするところのものだ。私は人間を実験動物に使いたくはない。

しかし今は、いつでも自由に動物をこの病気にかからせることができるのだ。

今こそまたとないチャンスだ。

これを機会にさらに研究をかさね、かならず病原菌を探し当ててやろう。微生物がかならずいるに違いないのだ。」

と思うようになりました。

こうしてコッホは仕事にとりかかりました。

彼はまず三十六才になる強健な労働者から、最初の病的材料を得ました。

この男は三週間前までは、このうえもなく健康であったのに、突然咳き込み始めると共にに、胸のあたりにさすような痛みを覚え、体は文字どおりとけ去っていくように思われたのです。

四日後、この可哀そうな男は病院に入れられましたが、すでに結核で体中、穴だらけのようになっていて、まもなく死んでしまいました――各器官は小さな、灰色がかった黄色のアワつぶのような斑点でまぶされていました。

こんな危険な材料でコッホはただ一人、仕事を始めたのです。

ともかくコッホはこの死人の体からとってきた黄色の結節を、二本の焼いた小刀でつぶしてみました。

そしてそのつぶつぶ(顆粒)をていねいに集め、小さい注射器でこれを多数の兎の目の中や、モルモットの皮下に注射しました。

彼はこれらの動物をきれいな篭の中に入れて、大事に育てました。

やがて彼らに肺病のきざしが現われ始めるのを待つ一方、例の死んだ労働者の体からとってきた病的材料を、自分の持っているもののうちで最も倍率の高い顕微鏡でのぞきはじめました。

何日も何日も、何も見いだせません。

数百倍にも拡大してみせる最上のレンズを通しても、見ることのできたのはただ、かっては健康であったが、いまはむなしく廃墟になり終わっている肺臓や肝臓であるにすぎませんでした。 |

結核の病原菌の発見に取り組むコッホ

|

「結核菌なるものが、もしあるとしたら、そやつはありのままの姿では見ることのできないような、卑怯な奴に違いない。

だが私には組織のかけらを強力な染料で染めるという手がある――

これならば、きっときわだたせることができるだろう………。」

毎日毎日、コッホは例の労働者の死体からとった材料を褐色やら、青やら紫やらその他、虹の色合いのほとんどすべてで染めていきました。

ちょっと身動きするたびに、ていねいに手を殺菌剤の消毒水にひたして消毒するので、手は真っ黒に染まり皺だらけになってしまいました。

それでも彼は結節からとった恐ろしい材料を薄いガラス片に塗り付け、何時間も強力な青い染料の中につけておく仕事をやめません。

ある朝、彼は染料容器から標本を取り出し、これをレンズの下にもっていきました。

そして顕微鏡の焦点を合わせると、灰色のもやの中に見なれない光景がくりひろげられていることに気がつきました。

病いにおかされ粉々になっている肺臓の細胞にまざって、小さな途方もなく細い桿菌――青色に染まった棒状体――の奇妙なかたまりがみつかりました。あまりほっそりとしているので、とてもその大きさは計ることができませんでした。

どうやら彼らは一インチの一万五千分の一以下のようです。

「ああ、きれいだなあ。」

彼はつぶやきました。

「こいつらは疸素病菌のようにまっすぐではない。ちょっと折れ曲がったり、弓なりになったりしている。待てよ!

こっちに完全な一群が見えるぞ………束になった紙まき煙草みたいだ――

やあ! 肺細胞の内部にたった一匹しかいないのがある………ふむ………

私はこれでもうあいつを見つけたということになるのだろうか――あの結核菌という奴を?」

コッホはさらにこの労働者の死体のあらゆる部分からとった結節を、いかにも彼らしい手際のよさで、正確につぎからつぎへと染めていきました。 |

結核菌

|

するといたるところに、同じような細い曲がった桿菌が、青い染料で染めだされてきました。

こんなおかしな生き物は、彼がそれまで病気のものも健康なものもふくめて調べあげた何千という動物、あるいは人間のどれにも、かつて見たことがなかったのでした。

そこへまえに病毒を接種しておいたモルモットや兎に、可哀そうなことがボツボツと起こり始めてきました。

モルモットは篭の隅の方にしょんぼりと寄り集まるようになり、ツヤツヤしていた毛並は毛羽(けば)だち、丸々と肥えていた体はやせ衰え、いまはすでに骨と皮ばかりになってしまっています。

体は熱っぽくもはやとびまわりもせず、いい色をしたニンジンもこうばしいほし草も、いまはただものうげに見つめているばかりで食べようとはしません。

こうして一匹一匹と、次々に死んでいきました。

そしてこの何の罪もない動物が、コッホの気違いじみた好奇心と悩める人類のために死んでしまうと、この小柄な微生物を追う狩人は死骸を解剖台の上にピンでとめ、手を消毒水でよくぬらし、消毒した小刀でひと息にサッと腹を開きました。

そしてコッホは、あの労働者の体の中をみたしていた灰色がかった、黄色の不吉な結節(けっせつ)と同じものを、このあわれな動物の体の中に見いだしました。

コッホは体の各部から次々と結節のひとかけらずつをとってガラス片の上にのせ、青色の染料容器の中にひたします――

するとかつて例の死人の肺を染め出したとき、思いがけなくも現われ出て彼を驚かせたものと同じ曲がった桿状体が、どの標本にも見いだせました。

「確かだ!」

と、彼は、低くつぶやき、助手のレフレルとガフキイとをよび寄せました。

「見てみたまえ!」

コッホは叫びました。

「六週間前に私は、この動物に結節のほんのひとかけらを植えておいた――

せいぜい多くて五、六百以上の菌はいようはずもないくらいに小さいかけらだった。

それがいまは何十億という数に増えているのだ!

この黴菌は何という悪魔だろう。

モルモットの腿のつけ根の一か所から、体のいたるところにもぐりこむ。

彼らは動脈の壁を通ってしのびこみ、繁殖し………血液は、彼らを骨の中に運び、脳の最も奥深いすみの方にまでもっていくのだ………。」

やがて彼はベルリン市内にある病院を次々に訪れ、肺病で死んだ男女のなきがらをもらい受け、死体収容室の中で毎日を過ごすようになりました。

そして夜になれば毎夜のように、静けさを破るものはモルモットのガサゴソいう不気味な音ばかりという、ひっそりとした実験室の中で一心に顕微鏡をのぞくのでした。

肺病で死んだ人々の、むしばまれた体からとった病気の部分を、何百というモルモットや兎、それに犬や猫からニワトリや鳩まで、はてはハツカ鼠やダイコク鼠、野鼠とおよそ思いつくかぎりの動物に、徹底的に注射してまわりました。

「ああ! この仕事は神経をつかれさせる。」

と、彼はつぶやきました。それもそうでしょう。

「猫の足が不意に動いたが、あのとき菌がいっぱいつまっていた注射器が、自分の手にささりはしなかったろうか。」

こんな不安が、いつもつきまとっているのですから。

8 結核菌の純粋培養 top

さていく週もいく週もニャオニャオ、カウカウ、ワンワン、カッカッと騒ぎ回るコッホの動物園ではあの小さい曲がった桿菌が、ようしやなく何百万という数に増えていきました。

そして一匹また一匹と動物は死んでゆき、ローベルト・コッホを十八時間もぶっ通しに解剖台にしばりつけ、顕微鏡へとかすんだ目を当てがわせます。

「人間や動物が結核にかかった場合に限って、この青く染まった梓状体、すなわち桿菌が見つかるのだ。」

とコッホは助手のレフレルと、ガフキイにいい聞かせました。

「健康な動物ではけっしてこの桿菌は見つかりはしないのだよ。」

「では先生、先生は結核症の病原菌を発見されたということに間違いなくなるわけですね――。」

「いや――まだ、その時期ではない。

これくらいならバスツールだって確かめることができるだろうが、私はまだ充分な確信を得るまでにはなっていないのだ。 |

結核にかかった人間と、健康な人間

|

今度は、この桿菌を、死にかかっている動物の体内から取り出し、牛肉をせんじた肉汁ジェリーにはやすことだ。

そしてぜひとも、このものの純粋培養に成功せねばならぬ。

それからこれをあらゆる生物から引き離したまま、数か月にわたって培養してから健康な動物に植付て、それが結核になりさえすれば………。」

コッホのまじめくさったしわだらけの顔は、ちょっとほころびました。

レフレルとガフキイはひととびに結論にとんでいってしまった自分たちがはずかしくなり、おそれいってしまいました。

コッホはこの桿菌を純粋に培養するために、考え得る限りの組み合わせを試みながら、違った種類のスープをたくさんつくりました。

そして試験管やびんにスープを入れ、桿菌だけがウヨウヨしているモルモットの肺臓をおそるおそる植付ると、その試験管やびんを、室温や人間の体温や発熱状態の温度などに置いてみました。

しかし残念なことに、これらの仕事はすべて失敗に終わってしまいました。

どうやら桿菌(かんきん)たちは、コッホがこしらえてやったけっこうなスープやジェリーは、お気にめさないらしい――生きている動物の体内なら、ウヨウヨと増えるというのに!

しかしある日、この失敗の一つの理由がコッホの頭にひょっこり浮んできました。

「この結核菌というやつは生き物の体の中でだけしか育たないという点がやっかいなのだ。

彼らはおそらく、ほとんど完全な寄生体なのだろう。

だから食料としては、生体を構成している物質にできるだけ似かよったものをえらんでやらねばならぬわけだ!」

そこでコッホの考えついたものはありきたりの飼(か)いぶちではけっしてはえてこない、気むずかし屋の微生物のためのあの有名な食料――「血清ジェリー」でした。

彼は屠殺人のところへ出かけていって、いま殺したばかりの健康な牛の凝血(かたまった血)から分離してきた、きれいな麦わら色をした血清を手に入れました。

そしてこれを注意ぶかく加熱して、その中に落ちこんでいるかもしれない雑菌をすべて殺しました。

こうしてからこの血清を手際よく、細い試験管の一本、一本にそそぎ、これをゆるやかに傾けてならべました。

このようにして斜面ができれば、そのなめらかな表面に肺病の組織のかけらを塗り付けられるわけです。

それから今度はちょうどその傾斜のままに、血清がきれいに澄んだ美しいジェリーになるように、具合よく熱しました。

血清ジェリーができあがるとその朝、結核で死んだばかりのモルモットから取り出した、桿菌だらけの材料のほんの少しを白金線につけました。

これで一本、一本、試験管の中の血清ジェリーの表面にすじをつけていきました。

いっさいがっさい準備完了、ホッとしたコッホは大きく息をすいこんだり、はき出したりしたうえで――試験管をとり集め、モルモットの体温と全く同じ温度にしてある孵卵器の中におさめました。

来る日も来る日も、コッホは朝になるとこの孵卵器の前にやってきました。

試験管を取り出しては金ぶちの眼鏡のすぐそばに持ってきて、ながめました――ところが、いつもなにも見えません。

「ふむ――また、失敗したぞ。」

と、彼はモグモグいいます――それは例の肺病の材料を植付てから十四日めでした。

「今までの経験ではどんな黴菌だって、二、三日たてば立派に増えて、大きな集落をつくったものだが………。

ちえっ、こいつはだめだ。なにも見えやしない。なにも………。」

これがほかの人間であったならばきっと、「ええい、こんなもの!」と試験管を投げすててしまったことでしょう。

しかしこの坊主刈りの田舎医者の肩(かた)では何者かがささやきました。

「ちょっとお待ちなさい、ご主人。ここがしんぼうのしどころですよ。

結核菌ってやつは人を殺すのにも、どうかすると数か月から数年もかかるということをご存じでしょう。

ひょっとすると、きゃつらは血清試験管の中でも、ゆっくりゆっくりはえてくるかもしれないじゃありませんか。」

で、コッホは試験管を投げすてることをやめました。

そして第十五日めの朝、また、孵卵(ふらん)器のところにやってきました――

見れば血清ジェリーのビロードのような表面が、小さなキラキラする斑点でおおわれているではありませんか!

コッホはふるえる手先でポケットから拡大鏡を取り出し、一つ一つ試験管をながめていきました。

キラキラ輝く斑点は、レンズを通してだんだんふくれ上がり、かわいい小さい形になってきました………、

びっくりしたコッホは、一本の試験管から綿せんをはずし、機械的にその口をブンゼン燈の青い炎に当ててから、白金線ではげやすい集落の一つをすくい上げました――きっと黴菌に違いない――が、彼はこれが何であるか、また、どうしてできたのかを知らずに、顕微鏡の前に持ってきました。

やがて彼は自分の歩いてきた冒険の石ころ道で、やっと暖かい旅篭屋(はたごや)にたどりついたことを悟ったのでした――例のものが見えたのです。

労働者の死体の肺臓の中で、初めてさぐり当てたあの曲がった桿状体、あれと全く同じ桿菌(かんきん)をかぞえきれぬほど多数に見ることができました。

さてコッホはそれ以来、数か月というもの、忍耐強くひたすらその桿菌の素性を明らかにし、反論をはさむ余地のないものにするために努力しました。

彼は一つの試験管から他の試験管へと植えつぎしながら、この小さい殺人者を数か月にわたって育て上げました。

そしておどろくべき注意ぶかさで、ほかの黴菌が混じるのを防いでやりました。

「さて今度は、この桿菌を健康なモルモットや、そのほかのあらゆる健康な動物にぶちこんでやらなければならない。

それでもし皆が結核にかかるとすれば、その時こそこの桿菌は結核の原因として必要にして、かつ充分となるわけだ!」

「一つ自然には、けっして結核にかからないとされている動物で試してやろう。」

そこで彼はあちこちとびまわって、亀、雀、五匹の蛙、および三匹の兎、さらにおどろいたことには一匹の金魚まで研究室に取り集め、自分の大事なおそろしい桿菌を注射しました。

いく日かノロノロと暮れ、いく週かは過ぎていきました。

毎日コッホは朝になると、まっしぐらに大切な動物の入っている篭(かご)や水瓶の方に歩いていきます。

金魚はあいかわらず口をパクパクさせながら、しずかにガラス容器の中を泳いでいました。蛙はいっこうに知らん顔でないていました。

兎はいぜんとしてぬらりくらりとした動作をやめませんでした。 |

試験管で注意深く桿菌を育てるコッホ

|

亀は時々、頭を甲羅(こうら)からつき出し、まるでコッホにこういいたいかのように、目をパチクリさせていました。

「あなたがくださった結核菌はけっこうな食べものでした。もっと頂戴したいもんですがねえ。」

こうした、自然のままではどうしても肺病にならないこれらの動物(冷血動物)には、彼の注射は全くききませんでしたが、一方モルモットはうなだれはじめ、あわれな恰好でゴロリと横になり、息も絶えだえになりだしました。

そして一匹一匹と死んでゆき、彼らの死体は結節で恐ろしくむしばまれていました!

9 コッホ、結核菌を発見! top

コッホはこれで、自分の実験のしめくくりができたと思いました。

そして「結核症の真の原因である桿菌は罠(わな)にかかって発見された!」というニュースを、広めるばかりになりました。

と突然、彼はまだもう一つやることがあるということに気がつきました。

「これまで自分は、この桿菌を特別に注射することによって、健康なものに植付てきた。

しかし人類はきっとほこりの中かあるいは肺病をわずらっている人の咳(せき)から、この桿菌をすいこんで体内に取り込むのに違いない。

健康な動物がこれと同じような方法で感染するものかどうか?」

そこでコッホはすぐさま、この実験を行なう方法を考えはじめました。

「それには培養菌を動物にふきかけねばなるまい。」

まさに汚ならしい嫌な仕事です。でも、やらなくてはなりません。

彼は大きな箱をつくり、その中に健康なモルモットやハツカ鼠や兎を入れて、庭に置きました。

そうしておいて窓から長い鉛の管を出してその箱の中に導き、噴霧器をそこに取付けておき、自分は研究室にでんとすわると、ハンドル二個のふいごを使って、一日に三十分間ずつ三日間、桿菌の有毒な霧を箱の中へふきかけました。

箱の中でとびまわっていた動物はどうしてもそれをすわないわけにはいきません。

やがて十日のあいだに、三匹の兎がやられました。もう、疑う余地はないことがわかったのです。

一八八二年三月二十四日、ベルリンのある小さなかざりけのない部屋で、生理学会が催されました。部屋はちっぽけでしたが、そこには当時ドイツで最も有名だった学者がずらりとならんでいました。

パウル・エールリヒ(一八五四〜一九一五)もそこにいましたし、あの有名なルードルフ・ウィルヒョウ教授(一八二一〜一九〇二)もいました――ウィルヒョウといえば、この人は元々コッホのいう結核菌だの、細菌を純粋に培養できるだのという説には反対だったのです。

それはともかくとして、病気と戦う全ドイツの有名な戦士たちのほとんどすべての顔ぶれがそろっていました。

眼鏡をかけた皺だらけの小柄な男が立ち上がり、草稿を顔すれすれに近寄せて、いじっていました。

草稿はワナワナとゆれ、声は話し始めるとふるえだしました。

これが、われらのコッホの研究発表の姿です。

ローベルト・コッホははがゆいほどのつつましさで、死んでいく七人のうち一人を倒すという、目に見えぬ刺客を自分が探し求めた顛末(てんまつ)を淡々と彼らに物語りました。

彼は別に雄弁家らしく声によくようをつけるようなこともなく、世界中の内科医はいまは結核菌――この最も小さい、だが最も野蛮な人類の敵――のすべての習性を知ることができるようになったと、彼ら病気と戦う戦士たちに物語りました。 |

ルードルフ・ウィルヒョウ

彼はコッホの説に反対だった。

|

コッホはこのずるがしこい微生物のひそんでいるところ、その期間の長さ、その性質の弱さのことをくわしく述べ、そしてこの目に見えない恐ろしい敵をうちくだき、根絶やしにする戦いをどのようにして開始したらいいかを一同に説明しました。

コッホは腰をおろしました。

そして議論や反対、つまり討論を待ちうけました。

しかし誰一人立ち上がる者はなく、何一つ語られはしませんでした。

人々の目はすべてウィルヒョウに注がれました。

ところがウィルヒョウは立ち上がり、帽子をかぶり室を出て行きました。反論できなかったのです。

二百年の昔、もしあの老レーウェンフックがこれほどの大発見をしたとしたら、十七世紀のヨーロッパではそのニュースをきくのには数か月を要したことでしょう。

しかし一八八二年には、ローベルト・コッホが結核菌を発見したというニュースはその同じ晩、生理学会の小さな室からこぼれ出し、夜には海底電線に乗ってカムチャッカに、サンフランシスコに飛び、翌朝には新聞の第一ページに爆発したのです。

全世界はコッホにおそいかかり、医者連中はきそって船に乗り、あるいは汽車にとび乗り、彼のもとで微生物狩りの秘密を学ぼうとベルリンへ急ぎました。

が、コッホは群らがりくる讃美者をこういって追いはらうのでした。

「私の発見といったところで、別にたいした進歩というほどのことでもありませんよ。」

彼は讃美者たちから逃げ出し、熱心な追従者から身をかくし、ひたすら自分の新しい実験のための時間を得ようとしました。

彼はしばしばいろいろな会に招かれたり、メダルをもらったりするのを強いられましたが、そういうところからいつのまにかぬけ出してきては弟子たちの指導をしていました。

その頃、レフレルは幼児をジフテリアで殺す、毒をポタポタ落とすという黴菌を追いかけていたのです。

こうしたコッホは微生物を固形培養基の表面にはやすという、驚くべき簡単な方法の樹(き)をゆさぶったのです。

これはガフキイがだいぶあとになって話したことですが、コッホがこの樹をゆさぶると、発見はたちどころに彼の膝の上に雨あられと落ちてきたというのです。

10 光栄の日 top

そうこうしているうちに一八八二年も終わりに近くなりました。

(フランスで、羊や牛の生命を疸素病から助けるのに、あらん限りの熱情を傾けつくしていたバスツールと議論したのは、ちょうどその頃のことです。1.5参照)

この結核菌の発見者コッホは、今度はあらゆる微生物のうちでも、最も繊細なもっとももろい、それでいて最も恐ろしいものの一つをねらいはじめました。

一八八三年に、アジアコレラがヨーロッパに入ってきたのですが、このコレラはひっそりとかくれていたインドからのがれだし、海をわたり砂漠をこえ、ひそかにエジプトにもぐりこんできました。

突然、アレキサンドリアでコレラの恐ろしい大流行が爆発し、地中海のかなたのヨーロッパを恐怖のどん底におとし入れました。

恐ろしい病毒――これが目に見えぬ生き物だとは誰一人として、考えてもみなかったのでした――この病毒は全くの話が、つい今朝までピンピンしていた人にしのびこんだが最後、午後にはもうその人は体を二つ折りにしてもだえ苦しみ、夜ともなればすべての苦痛の届かぬかなたへ、遠く追いやられてしまうのです。

そこでバスツールとコッホ、従ってそれは当時普仏(ふふつ=プロシャとフランス)戦争などをはさんで、きわめて仲の悪かったフランスとドイツとの関係をそのまま意味するのですが、この二人のあいだにコレラ菌を探究する競争が始りました。 |

アフリカにコレラの病原菌を求めて設けられたテント研究所

|

コッホとガフキイは顕微鏡と、一群の動物とで身をかため、ベルリンを出発して、アレキサンドリアに向かいました。

バスツールはというと、彼自身は狂犬病を引き起す不思議な黴菌を征服するのに、目のまわるような忙しさでしたので、エミ・ルールーと、ヨーロッパ中の微生物を追う狩人のうちでの最年少者、だんまり屋のチュイエー(一八五六〜一八八三)とを送りだしました。

コッホとガフキイは寝食を忘れて働きました。

彼らは恐ろしい部屋で、コレラで死んだエジプト人の体をせっせと切りきざんで、標本つくりに精を出しました。

実験室はうだるような熱気でむし暑く、汗は彼らの鼻面から顕微鏡のレンズの上に、あふれるようにこぼれ落ちました。

それでも彼らは、たったいま死んだばかりの、不幸せなアレキサンドリア人の死骸から死因になる材料をとり、これを猿や、犬やニワトリやハツカ鼠や猫にうちこみました。

だがこうして互いに競争者の位置に立った研究者たちが、熱狂的に菌の姿をあさり求めているうちに、この恐ろしい流行病はちょうどそれが流行しだしかときがそうであったように、原因不明のままフッと衰えてしまいました。確かにこれに間違いないといえる細菌を発見したものは、まだ一人もいませんでした。

そしてその誰もが死人の数がへっていくにつれて、餌食(えじき)を罠(わな)にひっかける機会がみすみす逃げ去っていくといって不平をもらしたりしたのでした。

コッホとガフキイは、ベルリンに帰る準備をしていました。

ところがある朝のこと、使いの者が恐怖の色をまざまざとうかべながらやってきて、二人にこう告げました。

「フランス委員会のドクトル・チュイエーが、コレラで死去されました。」

コッホもバスツールも二人とも熱烈な愛国者であっだからでしょう。

お互いの間に横たわっていた競争心は国の名誉をかけてという気もあって、まことに深刻なものがありました。

しかし今は二人のドイツ人は、同僚に先立たれたルーのもとを訪れて、心からなぐさめの言葉を述べるのでした。

彼らは共に協力してチュイエーを手厚く葬りました。墓ではコッホがチュイエーの柩の上に花環をかざり、

「この花環はまことに粗末ではありますが、それでも勇者に贈るならわしどおり、月桂樹でできております。」

と、いいました。

こうして微生物を追う狩人の最初の犠牲者の葬式は終わり、コッホはベルリンに帰ってきました。 |

オーストリアでは、パスツールは腕に

愛国心を注射しているといって冷やかしました。

|

このとき彼はたくさんの標本を持って帰りましたが、それにはコンマのような形をした奇妙な微生物が染めだされていました。そしてコッホはすぐに、保健省の大臣へあてて報告を書きましたが、その中でつぎのようなことを願い出ました。

「私はすべてのコレラの症例において、一種の細菌を発見いたしました。

しかし、まだそれがコレラの原因であるとを証明しておりません。

コレラが常に猛威をふるっているインドへ行かせていただきたいと存じます。

私がいままでに発見いたしましたことをご推察願えれば、インドへ私をおもむかせることの意義を充分ご理解いただけることでありましょう。」 |

コッホの願いは聞き入れられました。

そこで彼は今度はベルリンからカルカッタヘ旅だつことになりました。

チュイエーのたどった運命は、いつ彼におそいかかるかわからず、この遠征の前途は危険きわまりないものでした。

そのうち船酔いは彼をさんざん苦しめました。

しかし幸いなことにインドでは、コッホは自分がみた四十個の死体のどれにも、例のコンマ桿菌を見つけだすことができました。

またこの恐ろしい流行病にかかった患者の腸の中からも、同じ微生物を発見することができました。

しかも健康な人間、もしくは動物をいくら調べてみても、そのどれにもこの黴菌はみつからなかったのでした。

さらにまた、コッホは早くもこのコンマ桿菌(かんきん)を肉ブイヨンジェリーに、純粋にはやす方法も覚えこみました。

こうなればもうこっちのものです。

彼はしっかりとこれを試験管の中に閉じ込めてしまってから、ゆっくりとそのあらゆる習性を調べてみることができました。

こうしてこの桿菌はちょっと乾かすと、どんなにもろく死んでしまうか、また死人の汚れた着物から、健康な人間にどんなふうにしのびこんでくるのかなどについてもくわしく調べ、立派な研究をまとめました。

やがて彼はペルリンに戻ってきました。

ベルリンではコッホはさながら凱旋将軍を迎えるときのような大歓迎を受けました。

彼がこのとき持って帰った科学上のおみやげのことを思えば、それも無理ではないかもしれません。

ヨーロッパ中がこの恐ろしい小さな刺客の東洋からの侵入は、もはや恐れる必要がなくなったのは、ローベルト・コッホのこの勇敢な研究のおかげであるといってよいのです。

コッホはその後も一九一〇年になくなるまで、数々の名誉にあずかりました。

そのたびに彼はただ、こう答えるばかりでした。

「私はただ全力をつくして働いただけです。

もし私が他の人々よりも余計に成功をおさめたとするならば、それは私が医者という畑をほっつき歩いているうちに、まだ黄金がゴロゴロしている土地へ、たまたま運よくぶっかったということでしょう。

これは別に、自慢になるほどのことでもありません。」

ローペルト・コッホ!

微生物が私たちにとって、最も恐ろしい敵であることを真に証明した人であり、微生物狩りの仕事をひとかどの学問にまで仕立て上げた人でもあります。

この偉大な人の口から出たこのようなつつましやかな言葉を、私たちはヨクヨク噛みしめてみたいものです。 |

コッホがインドで発見したコレラ菌

コッホ記念像

|

top

**************************************** |