|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@�@�T�v�@�@���C�E�p�X�c�[���@�@���[�y���g�E�R�b�z�@�@�k���ĎO�Y�@�@����p��

3�@�k���ĎO�Y

�R�b�z�̂��Ƃōۊw���w�сA�x�[�����O�Ƌ��Ɍ����Ö@�ݏo�����l�B

���{�ɋA���Ă���́A���O�q���̔��W�ɗ͂��������B

�@�@�@1�@�h�ꓮ�����{�ɐ��܂�� top

�@�o�X�c�[����R�b�z�������Ƃ����O�l�����̈̋Ƃ̂������ŁA����ł͖Ɖu�̃J���N�������炩�ɂ���A�����ł͕a���ۂ����Ƃ߂铹����J����āA���E�͑傫���h�蓮������܂����B

�@�����Ă��̐V�����w�Ԃ̂��炵���ɂт����肵�����E�e���́A���������Ƃ��肷��������҂��������[���b�p�ɗ��w�����āA��������w�тƂ������̂���������������Ɏ����A�点�悤�ƁA���������悤�ɂȂ�܂����B

�@���{���܂��A���̗�O�ł͂���܂���ł����B

�@�����Ă��̂悤�����E�̓����ɂ̂��āA���{�������������̐l�ނ��C�O�֑���o������悤�ɂȂ����̂ł��B

�@���ꂩ�炨�b�����k���ĎO�Y�Ɩ���p���i�Ђł�j���A���������l�X�̈�l�ł��B

�@�k������������܂ł͂����ꂨ�Ƃ炸�킪�������̑�ȍۊw�҂Ƃ��āA���E�ɂ��̖����Ƃǂ납���Ă��܂����A��l�̐������͂܂�ň���Ă��܂����B

�@�k���͂�����������薼�����������Ƃ́@���Ƃ͂Ȃ��Ɍ����������́A�����ɂ������҂̖��ɂӂ��킵������������͉��������Ă����܂����B

�@���������Ȃ�䂫�͂Ȃɂ��k�������Ɍ���ꂽ���Ƃł͂���܂���B

�@���������̎d���Ŗ����������킪���̊w�҂̂Ȃ��ł����̗�́A���Ƃ��ΐԗ��ۂ̔����҂Ƃ��Đ��E�I�ɗL���ɂȂ����u�ꌉ�i���悵�j���m�A�~�ł̎��Í܃T���o���T�����������h�C�c���G�[�����q�ɋ��͂����`�i�͂��j�����Y���m�Ȃǂ̂悤�ɁA������ł������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�Ƃ����̂�����ɂ͂킪�����L�̎�������ł��邩��Ȃ̂ł��B

�@�܂�킪���͏��O���̂悤�ɁA�Ȋw�҂��I�X�i�䂤�䂤�j�ƈꐶ���������𑱂��Ă������Ƃ��ł���悤�Ȏd�g�݂ɁA�Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ���ɊW������Ƃ������Ƃł��B

�@�Ƃ��낪����̂ق��͂��̎��O�̐[���Ƃ����A�d���̂���Ƃ����A�܂����̕��ς��ȓ��퐶���Ƃ����A���ׂĂ��o�^���������{�l�Ȃꂵ�Ă����̂ł��B

�@�����Ƃ�����ɂ͔ނ̒��N�ɂ킽�����O�������Ƃ������̂��A�傢�ɉe�����Ă����̂͊m���ł��傤���A�{���͂��̋t�ŁA�ނ̐����ɂ͌��X���������Ƃ��낪���������炱���A�ނ͂��ɑc�����{�ɂ͏Z�݂����Ƃ��ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�����̂킪���́A���łɓ��얋�{�̎��ォ��A�����J���̖�������ɂ�����Ă����Ƃ͂������̂́A�c���A�ؑ��A�m���A�����̍��ʂ͂��̂܂܂̂���A����Ɖ��X�̂������ł͎������Ȃ��Ȃ��������ɁA���x�͊����i���{�̂���l�j�����R�l���̂���o�����̒��������̂ł��B

�@���������Ɋ��������i����݂�ҁj�\�\��l�сA���O�����₵�߂�\�\�Ƃ��ł��܂����A���������C�������̋��X�ɂ܂ōs���킽���Ă����̂ł�����A�����瓪���悭�Ă���l��R�l�ȂǂɂȂ�C�͏������Ȃ���������̂悤�Ȓj�́A�͂��߂���ς��҂������̏��i�́j���҂ł������킯�ł��B |

�k���ĎO�Y

1852�`1931�j

�G�[�����q�Ɛ`�i�͂��j�����Y

|

�@�������ڂƂ����A�k�����܂�����Ӗ��ł͂��̐��i�����j����܂Ƃ��Ɏ���Q�҂̈�l�ł������Ƃ����܂��傤�B

�@�������ނ͎��O�̌������C�̋����ł܂��������炱��ɂ����炢�����A�������������Ƃ͂���܂���ł����B

�@�v���Δނ̌㔼���́@���������ꓬ�̘A���ɂ����������ꂽ�Ƃ����Ă��悢�قǂł��B

�@����ɂ��Ă��l�Ԃ̋C���Ƃ������̂͂��炻���Ȃ����̂ŁA�u�O�q�̍��A�S�܂ł��v�Ƃ������i���Ƃ킴�j������܂����A�k���ĎO�Y�������̌��Ƀs�b�^���̐l�������悤�ł��B

�@�ނ̈ꐶ����ʂ������������������́A�S�����܂���̂��̂ł����B

�@�ނ̗c�����̎p�Ƃ����A�ɂ�������Ό��܂ɖ��������i��������j�̌m���i�������j�ɗ�ނƂ������ӂ��ŁA�܂��ɋߏ��̃K�L�叫�������̂ł����B

�@�k���ĎO�Y�����܂ꂽ�ƂƂ����̂́A���݂̌F�{���ɂ������㍑�i�Ђ��̂��Ɂj���h�S�������i�����ɂ����j�k�����ɂ����āA��X�����̖������ł����Â��ƕ��ł����B

�@�ĎO�Y�����̉ƂŖk���ҐM�i����̂ԁj�A��q�i�������j�v�w�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�͉̂Éi�ܔN�i�ꔪ�ܓ�j�\��\���ł��B

�@���얋�{���疾�����{�ɐ������������̂��c���O�N�i�ꔪ�Z���j�ł�����A�����̂��̑哮���Ő��̒���������ւ̑呛�������������͂��傤�ǔނ̗c�N�����班�N���ւ����Ă̍��ł��������Ƃ��킩��܂��B

�@�ނ̗��e�͂��̎����̈ڂ�ς���܂̂�����ɂ��āA�ǂ��킪�q�̍s�������Ă������Ƃł��傤�B

�@�킯�Ă��ނ̕�e�͍]�˂̐��܂�ŁA�\�˂������܂ł����ň�Ă�ꂽ�����łȂ��A�c��������Ǐ��������D���ł������Ƃ����ӂ��ł�������A���ꂩ��̐��̒��ɐ����Ă����̂ɂ͂ǂ�����˂Ȃ�Ȃ������A�Ƃ��Ɍ��ʂ��Ă����ɈႢ����܂���B |

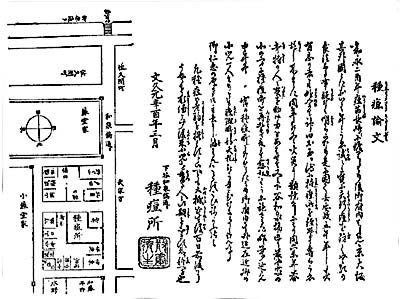

�F�{���̖k���ĎO�Y�̐��Ɓ\�\�����̉ƕ�

|

�@���̏コ��ɋ����Ԃ����̂́A�ޏ��͂����P�Ɋw��D���̖��Ƃ��������ł͂Ȃ��������Ƃł��B

�@�ĎO�Y�̕�A��q�͋v�����i���邵�܁j�˂̍]�ˋl�p�l�i�n���喼�̍]�ˉ��~�ŁA�V�b�������Ĉ�����d��l�j�ł����������C���Ƃ����l�̓Ƃ��č]�˂Ő��܂ꂽ�̂ł����A������́A

�@�u�Ȃ�ł��܂��́A�j�ɐ��܂�Ă��Ȃ������̂��B�v

�Ƃ����c�O����ꂽ�قǁA�j�܂���̂Ƃ��낪����܂����B

�@�j�̎q�Ƒ����Ă��A���Ĉ�x���Ђ����Ƃ������Ƃ��Ȃ��A��ɓ��X�Ƃ���ɗ����������Ƃ����A�L���b�Ƃ����Ƃ��낪���閺�ł����B

�@���̋C���͔ޏ����k���Ƃ։łɂ��Ă���ł��A�����������Ȃ�ꂸ�ɑ����܂����̂ŁA�Ǝ��̂��܂��܂������Ƃ���A�q���̗{��A���Ă͏����̎d���ɂ�����܂ł̈���ޏ��̎�ɂ܂�����Ȃ���A����𗧔h�ɂ����Ă������Ƃ��ł����̂ł��B

�@�̂��ɂȂ��āA�u�ĎO�Y�̕��������͕���̌����Ђ����̂��낤�B�v

�ƒN���������悤�ɂȂ����̂������͂���܂���B

�@�Ƃ���ł��������C���̕�e�Ȃ̂ŁA�������ɂ̂�킪�q�̃K�L�叫�Ԃ���A�܂�킩��Ȃ����Ƃł͂Ȃ������̂ł����A���ꂩ��̐��̒��̂��Ƃ��l����A

�@�u���̎q�ɂ͉��Ƃ��Ăł��A�w���g�ɂ������Ă��˂Ȃ�Ȃ��B�v

�ƐS�Ɍł�����Ȃ��킯�ɂ͂����܂���ł����B

�@�����ŎĎO�Y�͎������ɒʂ킹��ꂽ��A����̑c���̉Ƃɂ��������A���c�i���̂��j�Ƃ������w�҂̂��Ƃŕ�������ꂽ�肵�܂������A����ɂ��̂����߂�����܂���B

�@����ǂ��납�������Ă��̍��ɂȂ�ƁA�ĎO�Y�̖]�݂͕��m�ɂȂ肽���̈�S�ɂ���ł܂��Ă��܂��܂��B

�@�����ĂƂ��Ƃ����ꂳ��̉Ƃɂ������Ȃ��Ȃ��āA���e�̉ƂɋA���Ă����̂��c����N�̏\�̂��ƂŁA�ނ͏\�l�˂ɂȂ��Ă��܂����B

�@�������ނ͂��̂܂܉Ƃɂ������ȂǂƂ͏������l�����A���̂�������A���x�͘Z�\�L���̎R�����A�F�{�Ɍ����ďo�����܂��B

�@�����ɂ͎��K�قƂ������|��g�ɂ��邽�߂̔˂̊w�Z������A�ނ͂����֓��w���đ傢�ɕ��|�̘r���݂������ƍl��������ł����B

�@�F�{�ɂ����ĎO�Y�͂����߈�A��̎��m���킽������A���悢��Җ]�̎��K�قɂ͂������͎̂O�N���肽�����͖̂�����N�̂��Ƃł��B

�@����ǂ����̍��͂��łɓ��얋�{�͂�����A�����V���{�̎���ɂ�����Ă���A���{����̔ː��x�͔p�~����āA�����x�ɂ��炽�߂��܂����B

�@���̉e���������āA�˂̊w�Z���������K�ق����̗��N�̖����O�N�����ɂ́A�p�Z�Ƃ����Ă��܂��܂����B

�@����ł͂�����ĎO�Y��l�ŗ��i�肫�j��ł݂Ă��A�ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B

�@���łɏ\���˂̐N�ɂȂ��Ă����ނ͂�ނȂ������̖k�����ɂЂƂ܂��A�邱�Ƃɂ��܂����B

�@�����Ă��炭�ƂŃu���u�����Ă���ƁA�ނɂƂ��Ă͂܂��ƂɂƂї��v���̕ւ肪�`����Ă��܂����B

�@����ɂ��Ζ������{�́A��������w�����ė��R�l��{�����邽�߂ɁA���ɕ��w����݂��A���˂��琬�т̂悢�q����W���Ă���Ƃ����̂ł��B

�@�ނ̐S�͂����܂��ӂ邢�����܂��B�����Ă�����̂��ƁA�ނ͎v�������ė��e�ɂ��̘b�������o���܂����B

�@�Ƃ��낪���e����́A��������Ƃ͂˂����Ă��܂��܂����B

�@�u���܂��͖k���Ƃ̒��j�ł��邩��A�c��`���̓c�����܂��肱�̉Ƃ����ł����˂���B

�@�K���������F�{�̓a�l�̂��l���ŁA���m��w�̊w�Z���J����邻��������A��������������֍s���B

�@�����āA�����͈�҂ɂȂ�B

�@���ꂩ��͊w��Őg�𗧂Ă鎞��ŁA���Ȃ܂������킲�Ƃ͂������߂�������Ȃ肽���̂��B�v

�@�ނ͂��̎��A�ł��邱�ƂȂ炱���������������̂��{�S�ł������ƁA��ɂȂ��Ă����Ă��܂��B

�@�u��҂ƖV��͎葫�����Ȃ�����l�O�̐l�Ԃ̂Ȃ��ׂ��킴�ł͂���܂���B

�@�ĎO�Y�A���̐��ɐ��������Ă��A�u�i�����내���j�͓V�����Ƃɂ���̂ł��B

�@���͂��̂��߂ɂ����A�Ђ����畐���˂�A�����w��ō����ɂ�����܂����B

�@�Ȃ�ł��܂�����Ɩ{�ǂ݂̘A���ɂȂlj����܂��傤��B�v

�@�܂�ӂʂ��̂悤�Ȉ�҂ƖV��̒��ԓ���͂܂��҂炲�߂�ł��B

�@�j�q�ꐶ�̎d���Ƃ��Ă����ƍ��̂��߂ɖ𗧂�肪���̂���d�����������Ƃ����A���̋C�������킩���Ă��������\�\

�����������������̂ł��傤�B

�@���g�o����������ȐS�����ŁA�j�q�Ȃ��b�叫�݂�̂������̐��Ԉ�ʂ̍l�����ł��������Ƃ��炷��A���������O��������������܂���B

�@����ǂ��ނ͂������т�Ă��܂��܂����B

|

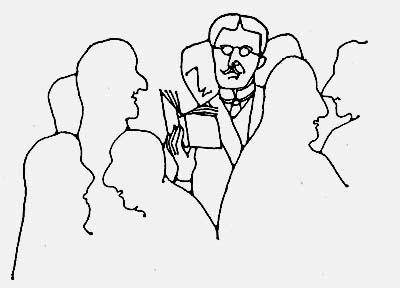

�F�{��w�Z����B�������I�����_�l�̃}���X�t�F���g�搶�B���̉E�ߏオ�k���B

�ނ͈�҂������ł��������A�I�����_��̍˔\���������̂ŁA�搶����F�߂��⍲���ɂȂ����B

|

�@�����Č��ǂ͕��ɂ���ꂽ�ʂ�A�����l�N�F�{��w�Z���J�����Ɠ����ɁA�����֓��w���܂����B

�@�������S�̒��ł́@

�@�u��w�Z�֓���������Ƃ����āA������҂ɂȂ�˂Ȃ�ʂƂ��������͂���܂��B

�@�����J���͂��ׂė��w�i�I�����_�̊w��j�������ɂȂ�B

�@���̂����͂ЂƂ܂����w�̕��ɐ��������A�����ނ�Ƀ`�����X���˂炤�Ƃ����������̂��B�v

�ƁA���ߍ���ł����̂ł����B

�@�����ɂ��ނ炵���v�����ł��B���X�ނ̈�Ҍ����ɂ́A�ނɂ͔ނȂ�̗������������̂ł��B

�@�u���|�̓��łȂ�ꐶ�����ɂ�肳������A���͂̕Ă��߂�Ɍ����邩���肪��������B

�@�Ƃ��낪��҂ł͈�Ƃ��Ă�����̖ژ_���i������݁j�ʂ�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@����ɂ����������Ƃ���ꂽ�Ƃ���ŁA���ۂɂ����̒ʂ�Ȃ̂��ǂ������킩��ʂ��Ƃ��A�ǂ�قǓ��ɂ߂���ł݂Ă��A���ꂪ��̉��̖��ɂ��Ƃ����̂��B�v

�@�m���ɂ��̍��̂����Ȃ���҂̂�����݂͖���|���i��Ԃ���������j�Ƃ������t�����s�������Ƃ�����킩��悤�ɁA�N�̖ڂɂ��n�b�L�����Ă����̂ł��B

�@�ނ��V��͂Ƃ������Ƃ��āu��҂Ȃǂ܂��҂炲�߂�v�Ǝv�����̂������͂���܂���B

�@�ނ̂���������Ҍ����͌F�{��w�Z�֓��w��������Ƃ����āA�ɂ킩�ɕς�킯������܂���ł����B

�@����ł��ނ͏��߂̖ژ_���ʂ�A�I�����_��̕������͈ꐶ�����ɑ����܂����B

�@�����Ă��̕��͏����ւ̓��͈���Ă��܂����Ƃ͂����A���̖�o�Ƃ��Ă͗\�z�ʂ�̂܂��Ƃɂ�肪���̂�����̎d���ƂȂ����̂ł���܂��B

�@�Ƃ���������̊w�Z�ł͕ʂɂ��߂�ꂽ���ȏ��Ƃ������̂��������킯�ł͂Ȃ��āA�܂��I�����_�l�̐搶������ׂ錾�t�͘e�ɂЂ����Ă��鏕���̌�������{��Ő��k�ɓ`�����A���k�͂����M�L���A�킩��Ȃ��Ƃ���͂܂��ʖ�Â��Ő搶�Ɍ��������Ă��炢�A�����Ă�����܂Ƃ߂ċ��ȏ������Ɏg���Ƃ��������ŁA���Ƃ��s�Ȃ��Ă����̂ł��B

�@������I�����_�ꂪ���ł��肳������A���̂ق��̂��Ƃ͂ǂ�Ȃɕs���ł��A���̐��k�͐搶�̖ڂɂƂ܂�Ȃ��͂��͂���܂���B

�@�����A�ĎO�Y�����̒ʂ�ɂȂ�܂����B

�@�����̐搶�̓}���X�t�F���g�Ƃ����I�����_�̌R��ł������A�ĎO�Y�͓��w���N�Ƃ����Ȃ������ɁA���������̐搶�̂��ዾ�ɂ��Ȃ��ď����ɂ��Ă��炢�A�搶�̕⍲�����߂��قǂɂȂ����̂ł����B

�@�����}���X�t�F���g�ɂƂ��āA���Ƃ��Ă����Ȃ����Ȃ������̂́A

�@�u����قǂ̍˔\������Ȃ���A���̖k���Ƃ����N�͂ǂ����Ĉ�w��{�C�ɂȂ��ĕ����悤�Ƃ��Ȃ��̂��B�v

�Ƃ������Ƃł����B����ł�����A�}���X�t�F���g���ĎO�Y�ɁA

�@�u��̌N�͖{�S�����҂ɂȂ����ŕ����Ă���̂��A�ǂ��Ȃ̂��H�v

�ƁA�����Ă݂܂����B

�@�ĎO�Y�̓����͗�ɂ���āA�����̒m���Ă��邩����ł̈�҉ҋƂ̏�Ȃ�����A��҂͂܂��҂炲�߂�A�I�����_����Ȃ炤�͕̂����J���̒S�i�ɂȁj����ƂȂ邽�߂̎�i�Ȃ̂��A�Ƃ������̂ł����B

�@�}���X�t�F���g�͂���������āA

�@�u�Ȃ�قǁA���������l�����ł������̂��B�v

�ƈꉞ�͔[���������܂����B

�@�������A�}���X�t�F���g�͂����C�����܂����B

�@�u���̐N�̈�Ҍ����͂����̕��������炫�Ă���̂ł͂Ȃ��B�����ǂ��w���邩�A���ꂪ���Ȃ̂��B�v

�@�܂�A����������Ƃ����킯�ł��B

�@�}���X�t�B�[���g�́A����͌����݂����邼�Ǝv���܂����B

�@���̂Ȃ�ĎO�Y����l���߂Ɂu�܂����̂��v�ƌ��ߍ���ł��������̓��{�̈�w�̒����́A���͈�w�S�̂���݂�A�傫�ȕX�R�̈�p�ɂ��������Ȃ����̂��Ƃ������Ƃ��悭�m���Ă�������ł��B

�@�����Ŕނ͂��炽�߂Ĉ�w�̕��Ƃ͂ǂ��������̂��ɂ��āA�ĎO�Y�ɂ�����Ɛ����Ă��������̂ł���܂��B

�@���̂Ƃ����ʓ`�����Ă���Ƃ���ɂ��܂��ƁA�}���X�t�F���g�͂����A

�@�u��w�Ƃ������̂͂������Ė��p�̊w��ł͂Ȃ��B�v

�Ɨ@�i���Ɓj���������̂悤�ɂȂ��Ă��܂����A�͂����Ă��ꂾ���������̂ł��傤���B

�@����A����Ȃ��Ƃ͓���M�����܂���B

�@�Ȃɂ����҂ɂȂ邱�Ƃ�����ȂɌ����Ă����ĎO�Y���A���̌��̂Ђ��Ԃ��悤�ɕς��Ă��܂����Ƃ����̂ł�����B�@���̊������ǂ�قǑ傫�Ȃ��̂ł��������A���悻���������܂��B

�@�������肫����̐��������ł́@������̕ω��͐��܂��͂�������܂���B

�@����ɂ��܂��Č������Ȃ��̂́A�ĎO�Y���}���X�t�F���g�̋������ǂ������ӂ��ɎƂ߂����Ƃ������Ƃł��B

�@�ނ͂����Ɛ搶�̋��������̂悤�Ȍ`�ɂ܂Ƃ߂āA���̋��ɂ�������Ƃ����ݍ��̂ł͂Ȃ������ł��傤���B

�@�u��҂ɂȂ邽�߂̕��́A�a�l�ɖ���Ă������A�����l�̎蓖�����Ă�����肷��̂ɕK�v�ȁA���Ȃ�O�Ȃ����ł͂Ȃ��B

�@�\�\���̂ق��Ɉ�l�O�̈�҂Ƃ��āA���ЂƂ��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂�����ł�����B

�@�\�\�Ȃ��ł��̂̎d�g�݂⓭�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�����ĕa�C�ɂȂ�Ƃ���炪�ǂ̂悤�ɕς��Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A���ɕ������U�w�A�����w�A�a���w�̎O�́A�l�Ԃ��ꐶ�������Ă��������Ȃ��قlj��s�����[���A�܂��ʔ����w��ł���B

�@�\�\���������ꂱ�������m��w�̈�l����Ȃ̂��B�v

�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃł��B

�@���Ă����Ȃ��Ă���ƁA�ނ̕��Ԃ�ɂ��ω����������͓̂���O�ł��B

�@�����Ă���܂Ō����������Ȃ��������K�̎��ԂȂǂɂ��A�悭�o��悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪�ǂ��ł��傤�B�ނ��������ď��߂͂ق�̍D��S�������o�������̂��A�₪�Ă͂��̐��U�����߂Ă��܂��قǂ̂��������ɂȂ����Ƃ́I

�@�l�̈ꐶ�̕����ꓹ�ɂ͊ԁX�A�����������Ƃ�������̂ł��B

�@�ނ��ق�̍D��S�������o�������́A����́u�������ł��̂��݂�v�Ƃ������Ƃł����B

�@�������Ƃ������̓����ł́A���{�l�̒N�����������Ƃ��Ȃ������߂��炵����B�ł����B

�@�����Ď��K�̂Ȃ��ł���ԑ�������̂͌��������g���āA����܂����{�l����������Ƃ��������Ƃ��Ȃ��������@�ł���ꂽ�A�l�̂̑g�D�W�{�ׂ��قǂ��������̂ł��B

�@�ĎO�Y�ɂƂ��āA����͐��܂�ď��߂Ă̌o���ł����B�������ł͂���܂���B

�@��������Ă݂Ă���ɋ������̂́A���̖ڐV�������������A�ӊO�ɂ��ނ̐S����������Ƃ炦�Ă��܂������Ƃł��B

�@�u�_���؋��v�Ƃ͂悭���������̂ŁA���ɂ܂̂�����ɂ��������̗̈͂Ƃ������̂́A�S�̐��@�ɂ��܂����������߂�����܂����B

�@�����ŏ��߂ĎĎO�Y�̓��̂ǂ����ɂ܂����т���Ă����A�Њ�����l�����͍����������i�����j������Ă��܂��܂����B

�@�����Ĕނ́A���˂Ă���}���X�t�F���g�搶�������Ă����ʂ�A

�@�u���̎d���͒j�q�ꐶ�I�v

�ƁA�g�ɂ��݂Ċ�����悤�ɂȂ����̂ł���܂��B

�@���ꂩ��̖k���ĎO�Y�͂��͂�A�����Ă̑�b�叫�݂Ă����k���ĎO�Y�ł͂���܂���ł����B

�@�߂��������ւ̓������܂����ȏ�A���Ƃ͂�����ɂ��̓����s����Ƃ���܂őO�i���邾���ł��B

�@�u�����A�����Ɛ�ɐi�ނɂ́H�v

�@�������̍��ɂ͓����ɂ����m��w�������闧�h�Ȋw�Z������܂����̂ŁA���k�̒��ɂ͂������Ə㋞���Ă��܂����҂�����܂����B

�@�k�����ł��邱�ƂȂ炱��ɂȂ炢���������̂ł��傤���A�����̖k���Ƃɂ͂��ꂾ���̂�Ƃ肪����܂���ł����B

�@�����Ŕނ͈����������Ԃ͏������߂Ȃ���w�сA��Ԃ̓}���X�t�F���g�搶�̊��ɂ֒ʂ��āA���ʋ�������Ƃ������Ƃʼn䖝�����蓊������܂���ł����B

�@�������܂��Ȃ��A�������N�ɂ̓}���X�t�F���g�搶�̔C��������āA�F�{������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂����B

�@���̔N�̎����A���悢��A�����邱�ƂɂȂ����}���X�t�F���g�搶�͐S�����߂āA

�@�u��������܂ŌN�ɋ������Ƃ���͈�w�̂ق�̓���ɂ����Ȃ��B

�@���̓c�ɂňꐶ��҂�������Ȃ炱��ŏ[�����낤���A���̂܂܂ŏI��肽���Ȃ�������N�͂����Ƃ����ƕ����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B

�@���̂��߂ɂ͂��ЂƂ������ցA���ꂩ�炳��Ƀ��[���b�p�w�s���悤�ɂ��Ȃ����B�v

�ƁA�����܂����B

�@�����āA���[���b�p�e���̂�����w�E�̂��肳�܂��Ȃ���A�k�����܂��܂����B

�@�ĎO�Y�ɂ��Ă݂�A���˂Ă��炱��Ȏ������Ă��Ă͒u���čs����Ă��܂��ƋC���C�ł͂Ȃ������̂ŁA�����ɏ㋞�̌��S���ł߂��̂͂����܂ł�����܂���B

�@�Ƃ��L���ł͂Ȃ��̂œ����֍s��������Ƃ����āA�Ƃ���̎d��������Ăɂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@����ł��ނ̌��S�͂������܂���ł����B

�@��w�ł����ł�����o��ŁA�͂��C���킽��A�R�������ē����ւ����̂́A�������N�㌎�̂��Ƃł����B

�@���ꂩ�甼�N����̊ԁA�ނ͋����̐�y�ɂ�����R�c�Ƃ����l�̉Ƃɂ�������ɂȂ�A���܂ł����A���o�C�g������Ă�������������A��w�֓��鏀���̕��������肵�āA���̂�����N�悤�₭������w�Z�ɓ��w���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�@�@�@2�@�\�h��w�������내�� top

�@�k�������w����������w�Z�́A���݂̓�����w��w���̌��ɂȂ����w�Z�ł��B

�@������w��w���ł́A���鏺�a�O�\�O�N�i���ܔ��j�̌܌������ɁA�n���S�N���j������Ȏ��T�����您����܂����B

�@�ЂƂ����ɕS�N�Ƃ����Ă��A���{�����炵���X�s�[�h�ŋߑ㉻���}�������̎���̂��Ƃ��v���A�����ɓ��e�L���Ȃ��̂ł��������z�������Ȃ��قǂł��B

�@���X�Ɗw�Z�̖��O���ς�������̕S�N�Ԃɂ́A���{�̈�w������̂܂ʂ��o����Ă���̂ł��B

�@�����ŏ����e���ɂ����悤�ł����A�����Ƃ��̗��j��U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B

�@���̊w�Z�̎n��͈����l�N�A�]�ː_�c�̂��ʃ��r�i���݂̂����̐�������j�ɐ݂���ꂽ�퓗�i����Ƃ��j�قł��B

�@���ܔN�i�ꔪ�ܔ��j�A���{���琳���Ɋw�Z�Ƃ��ĔF�߂��A���̊J���̓��̌܌��������n���L�O���ƒ�߂��Ă���̂ł��B

�@�퓗�ق͂��̌�A���m��w���ƕς�₪�Ė������{���ّ�ƂȂ��Ă���́A��a�@�A��w���Z�A������w�Z�A������w��w���ȂǂƂ��������O��ς��A����ɓ����鍑��w��ȑ�w�A�����鍑��w��w���ƂȂ�A����E����͑���{�鍑�����j�̏ォ��p�������ƂƂ��Ɂu�鍑�v�̓��������āA���݂̌Ăі��ł��铌����w��w���ƂȂ�܂����B

�@���̊Ԃ��悻�S�L�]�N�A���̊w�Z�͂Ђ������w�̐i���Ɏx�����Ȃ���i��ł����킯�ł����A����͓����ɖ������疾���A�吳�A���a�̎����ʂ��āA�킪���̈�w�E���ǂ̂悤�ɕς��Ă����������A�܂��܂��Ǝ������j�ł�����܂��B

�@���Ƃɖ������疾���ւ����Ă̓�O�\�N�Ԃ́A��w�E�ł͋����͂̊����i��������`����ꂽ���̊w��j���A�V���͂̐��m��w�Ɠ��ւ�Ƃ�����ϓ��������������ɂ�����܂��B

�@����܂œ��{�ɂ����炳���V���������Ƃ����A�قƂ�ǂ��������炾�����̂ł����A�����̋ւ����i�Ɓj���Ɠ����ɁA�����̕������h�b�Ƃ����Ă��āA�l�X�̍l�������{�����蓮�������̂ł��B

|

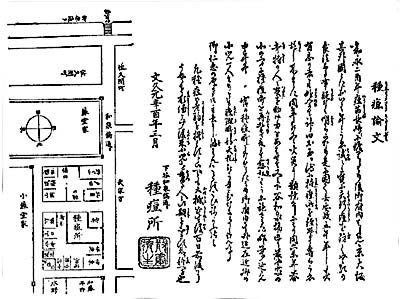

���c�����i����ς��j�́u��̐V���v

|

���ʃP�r�Ɏ퓗�ق��Ђɉ���ĉ��J�a�ʂ��

�ڂ������܂����A�A���vጁi�ڂ������j�����߂�`���V�B

|

�@���m��w�͏��ߗ��w�i����j�Ƃ����`�ŁA�I�����_�l����킪���ɓ`�����܂����B

�@�����ėL�������c�����i����ς��j�́u��̐V���v�����ɏo���͈̂��i�O�N�i�ꎵ���l�j�̂��Ƃł��B

�@����ȗ��A���w�������내���҂̐��͖��{����̌��������i�Ƃ��߁j���������ɂ�������炸�A�����Ă�������ł����B

�@���������̗����i���ۂ��j�Ƃ͂���ΐi���h�ŁA�Ƃ��̌��͂ƌ��т��Ă��������i����ۂ��j�Ƃɑ��ẮA�S���s���̗���ɂ�����Ă��܂����B

�@���ʃP�r�Ɏ퓗�ق��݂���ꂽ�����ɂ��A���̂��Ƃ͂悭���������܂��B

�@�����͍]�˂ɏZ��ł���l�X�̂��߂ɁA�W�F���i�[�́u�A���v��i�ق������j�v���قǂ����Ă�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ���ꂽ�ꏊ�ł��B

�@���m��w���S���E�Ɍւ邱�Ƃ��ł���A�P�������M�̂̈�ł��������̎퓗�Ƃ����V�@���A����ɂ����炳�ꂽ�͉̂Éi��N�i�ꔪ�l��j�̂��Ƃł����B

�@���̉��l�����������F�߂������Ƃ́A���������S���ɍL�߂悤�ƈꐶ�����ɂȂ�܂����B

�@�������A���{�͈���ɂ������グ�悤�Ƃ͂��܂���ł����B

�@�����ʼn��Ƃ��]�˂ł�����悤�ɂ������Ƃ����M�ӂ��A�]�˂ɏZ��ł��������Ƃ̂������ɂ킫�N����A����͂܂��\���̏W�܂肩�瓮���o���܂����B

�@�����Ă��̉^���͂���ɍL�����āA�܂��Ȃ����\�̗����Ƃ���ܕS���\�]���̋����W�܂�܂����B

�@���̂��������Ƃɂ��Ď������������̗͂ł���グ���̂��A���ʃ��r�̎퓗�ق������̂ł��B

�@���݂ł͂��������ӂ��ɂ�������̐l�X��ɁA�`���a���L����̂�h������A���̂ق��̕a�C�ɂ�������ʂ悤�ɂ��邽�߂̗\�h�ɖ��߂�d���́A���O�q�������ƌĂ�N�ɂ��悭�m����悤�ɂȂ�܂����B

�@����ǂ��������������̂͂���́A������w��w���̎n��ł������Ƃ������Ƃ́A���ꂩ�炠�ƕS�L�]�N��������������݂�A�ɂ킩�ɂ͐M���������قǂł��B

�@�Ƃ����̂����̊Ԃ̐H���Ⴂ�����܂�ɂ��傫�����邩��ł��B

�@�퓗�ق̎���ɂ͗����Ƃ̂������ɂ͖��吸�_���݂Ȃ��肠�ӂ�Ă��܂����B

�@�����炱���A���ꂾ���̌��O�q���������ł����̂ł����B

�@�����₪�Đ��m��w�͐������܂��āA�����ɂƂ��ĕς�悤�ɂȂ�A���̒��ł����Ƀh�C�c��w��S�ʓI�ɍ̗p���āA�������{���x���������͂��邽�߂̈�w�Z�Â�����n�߂�悤�ɂȂ��Ă���ƁA����̓K���b�ƕς���Ă��܂��܂��B

�@����܂ł͊����Ƃ̑啔���́A���R�㏔���̓a�l�̂���������҂ł�������T���i���Ăj�ł����B

�@�Ƃ��낪���m��w������ɂȂ�ƁA���x�͓V�c��c�����̎���A���ꂩ��ؑ��₻�̂ق��̖��m�A�L�͎҂̎厡��ɂȂ�̂���҂̖��_�ƍl������悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂蒆�����ς��������Ō��͎҂ƈ�҂Ƃ̂Ȃ���́A�܂��܂��̂ɋt�߂�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł����B

�@�����Ȃ��Ă͂��͂���O�q�������Ȃǂ͑��̍����~�߂�ꂽ�̂����R�ł��B

�@�ЂƂ��ь��Ђ̍��ɂ̂��オ���Ă��܂��ƁA���Ă͐l�̖��ɏ㉺�͂Ȃ��ƁA����قǃn�b�L���킫�܂��Ă�����y�����������Ƃ����v���o�������Ă��܂��܂����B

�@�����ĒN����������A

�@�u���A�ǂ��̔n�̍������킪��ʎ҂�����ł́c�c�c�B�v

�ƌ��O�q�������ɂ͂��育�݂��Ă��܂����肳�܂ł����B

�@�����Ȃ��Ă��܂��Ă���͂��̎퓗�َ���ɁA�����ȉԂ��炩�������吸�_�͓�x���S�i��݂����j�邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���܂��B

�@���Ėk�����������N�ɓ��w����������w�Z���A�₪�Ă͂�����������҂�����������̒��ɑ���o���w�Z�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́@�̂��ɂȂ��Ėk���Ƃ��̊w�Z�Ƃ̊Ԃł��낢����Ȃ����������N���錴���̈�ɂȂ�̂ł�����A���Вm���Ă����Ă��炢�����̂ł��B

�@�����Ƃ��ނ����w�������͂܂����Ɛ����o���Ƃ���܂ł͂����Ă��炸�A�搶���Z���̂ق��̓h�C�c�l����ł����B

�@�ł����珑���͂��ׂăh�C�c��ŏ����ꂽ���̂��g���Ă��܂������A���t���h�C�c�ꂾ�������ʗp���܂���ł����̂ŁA�w���͉��������Ă��܂��h�C�c�������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B

�@���A�A�����J��w�łȂ���Ζ�����������ʂ悤�ɂȂ��Ă���́A�������ɐ̂قǂł͂Ȃ��Ȃ�܂������A����ł��܂��܂��킪���̂���҂���Ƃ����A�₽��Ƀh�C�c����g�������邱�ƂŗL���ł��B

�@����قǃh�C�c��͂킪���̈�҂ɂƂ��ĂȂ��݂̐[�����t�ɂȂ��Ă��܂����̂ł����A����Ƃ����̂������ȗ��Y�[�b�Ƌ������܂ꂽ�A�h�C�c��w�̂Ȃ���ł���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@�K���k���ɂ́A�F�{��w�Z����Ɋw�I�����_��̉��n������܂����̂ŁA�h�C�c��̕��ɂ͂�������������J���Ȃ����͂��ł��B

�@���̍��A�k���͂�����\�O�˂��߂��Ă���A���ꂩ�炳��ɔ��N��̖����\�Z�N�ɁA�ނ͎O�\��˂œ�����w��w���𑲋Ƃ��܂����B

�@���̓�N�O�ɓ����w�Z�𑲋Ƃ����X�ё��Y�i�X���O�����w�҂Ƃ��Ă��L���j�͓�\�˂ł�������A����Ƃ���ׂ�Ɩk���̊w�������͑Ԗ{��w�Z�ȗ������Ԃ��������A�N���Ƃ��Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@���ꂾ���ɔނ̑�w������ɂ́A�w���������d�i�܂��ȁj�������i��h�ɂ̗����l�����߁j���������A�h�C�c�l�̐搶�Ƃ�荇�����肵���Ƃ��̒��S�l���́@�����k���ł������Ƃ����b���A��������`�����Ă��܂��B

�@����ɑ��̐l�ԂȂ�A�������̂ւ�ŕ��͈�i���Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ���ł��傤�B

�@����ǂ��납�A�����͓�����w��w���𑲋Ƃ��āA��w�m���܂ƂȂ����҂͂������ꂾ���ŁA�E���͂₵����搶�Ԃ�ł�������A�ǂ�ȕ�炵�ł����̋C�ɂȂ肳������Ύv���悤�ɂł����̂ł��B

�@����ǂ��k����������͂����ł͂���܂���ł����B

�@�����Ŏv���o�����̂́A�ނ��܂��Ⴉ��������A��̈�Ҍ����ł������Ƃ������Ƃł��B

�@�����Ă��̋C�����͂��̌�ɂȂ��Ă��A�ނ̓��̂ǂ����ŃY�[�b�Ƃ����Ԃ葱���Ă����̂ł����B

�@�m���ɑԖ{��w�Z�ł́A�ނ̓}���X�t�F���g����R���R���Ƌ�����ꂽ�������ŁA�����ւ̎u�]�������邱�Ƃ͂ł��܂����B |

�X���O�i���肨�������j

���w�҂Ƃ��Ă��L��

|

�@���������̂Ƃ��͂ǂ��܂ł���w�������Ƃ������ƁA���₻������������A���������g���Ė��m�̐��E�ɒT���̌L�i����j������Ƃ������Ƃɋ���x�点���̂ł����āA����͂��̂܂܈�҂ɂȂ邱�Ƃł͂Ȃ������̂ł��B

�@���̌㒷���Â����w�������̂������ɂ́A�����炭�ނ͊��x�ƂȂ��A

�@�u���ꂾ���̒m���A���ꂾ���̌o���ŁA�͂����Ă�����a�C���Ȃ�������̂��낤���H�v

�Ǝ����Ŏ����ɖ₤�Ă݂����Ƃ��������ɈႢ�Ȃ��̂ł��B

�@�l���̑�Ȃ��Ƃ��v���Ύv���قǁA�����̏K���������̎��ł͂܂����S�ł��Ȃ������̂ł��B

�@�����\�Z�N�Ƃ����A�R�b�z�����j�ۂ���������ꔪ����N�̗��N�ɂ�����܂��B

�@���̂悤�ɓ����͈�w�������Ƃ�������ł������[���b�p�ł����A�悤�₭�`���a�̌��������Ƃ߂�ꂽ����̍��ŁA�ƂĂ����̒������܂łɂ͎�̓͂��悤���Ȃ������̂ł����B

�@�h�C�c��w�̖{�Ɩ{��������Ȃ��肳�܂������̂ł�����A����ɋ���������˂Ȃ�Ȃ������킪���ł͂ǂ��ł��������A���悻�z�������ł��傤�B

�@�Ƃ͂������̂̈ꔪ����N�Z���ɂ́A���łɃp�X�c�[���������������t�f�a���N�`���̌��͂��A�t�����X�̕Гc�Ƀv�C�C�E���E�t�H�[���_��ōs�Ȃ�ꂽ���̗L���Ȍ��J�����i1.4�Q�Ɓj�ł��߂���Ă���̂ł��B

�@������������̍��̃��[���b�p�ł́A

�@�u�l����l�֕a�C���������̂��Ȃ�ł��邩���킩�����ȏ�A���Ƃ����̕a�C�����Ƃ͂ނ����������Ă��A���ꂪ�L����̂�h���Ƃ߂邱�Ƃ͂ł���͂��ł��邵�A�܂����N�`�������܂��g���āA�`���a�ɂ�����ʂ悤�\�h���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�B�v

�Ƃ����l���A�܂�̂��ɖh�u�i�ڂ������j�ƌĂ��悤�ɂȂ����d���̍��{�ƂȂ�l�����́@�L���䂫�킽���Ă����̂ł����B

�@�k���̎��ɂ��A������̉\�͓����Ă������Ƃł��傤�B

�@�ނ͑Ԗ{��w�Z����Ƀ}���X�t�F���g���狳����Ă����̂ŁA

�@�u��҂���邱�ƂƂ����Ă��A���낢�날��B

�@��҂�����Ƃ����ĒN����������a�l��ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�a�C��f�f�����肻�̐���s�����݂Ă��������ŁA�ǂ����Ă��K�v�ɂȂ��Ă����U�w���Ƃ������w���Ƃ��a���w�Ȃǂ���ɕ����邱�Ƃ��A��҂Ƃ��Ă͑�Ȏd���Ȃ̂ł���B�v

�Ƃ������Ƃ͏[�����m���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�ނ́A���܂��A���ꂩ��̈�҂̂Ȃ��ׂ��߂Ƃ��āA������̎d�������邱�Ƃ�m�����̂ł��B

�@����͂����݂Ȃ�����悭���킩��̂悤�ɁA���낵���`���a�̖��̎肩�瑽���̐l�����~���o���Ƃ�����d���ł��B

�@�Ƃ���Ől�Ԃ̍l���Ƃ������̂́A���ł���̎����炾��ƍL�����Ă������̂ł��B���̏ꍇ���A

�@�u�`���a���h����̂Ȃ�A�ق��̕a�C�����Ƃ��Ȃ�ʂ��̂��B�v

�ƒN�������l����悤�ɂȂ�̂́A���R�̂Ȃ�䂫�ł��B

�@�����������Ƃ���l�Ԃ̈߁A�H�A�Z�̂��ׂĂɂ킽���āA�ǂ�������l�Ԃ͌��N�Œ������ł��邩�ɂ��āA���낢��ȕ��ʂ��炭�킵����������u�q���w�v�Ƃ����w�₪���łɉ萶���Ă����̂ł����B

�@�\�㐢�I�̏I��荠�ɂȂ�Ɓu�ۊw�v�͂����܂��A���̂Ȃ��ł��Ԍ`�ƂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�����Ă��ꂪ�L���Ӗ��ł̗\�h��w�̎n��ɂȂ�̂ł��B

�@�k����������w��w���𑲋Ƃ������͂��傤�Lj�҂̎d�����A���悻�O�̕��ʂɃn�b�L������n�߂������ɂԂ����Ă����̂ł����B

�@�܂蒼�ڕa�l�̎��Âɂ�����Տ��ƁA���̂��ƂɂȂ�w������������b�ƁA�����̂��ׂĂ����p���Ĉ�̕a�C�����̐��̒�����ǂ��o���Ă��܂����Ƃ����\�h��w�̎O�̕��ʂł��B

�@�����Ėk�������������߂炤���ƂȂ��I�͎̂O�Ԗڂ̗\�h��w�ւ̓��ł���܂����B

�@����ɂ��Ă��퓗�َ���̐��_��Y��āA�������łɂ��悻�����������ʂɂ͗�W�ɂȂ���������w��w���Ɋw�g�ł���Ȃ���A�Ȃ��������͂܂��C�̕��Ƃ��R�̕��Ƃ����Ȃ��������̓��ɁA�k�������ׂĂ�q�i���j�����Ƃ������Ƃ́A���܂���l���Ă݂Ă����Ɏv���������ӂ�܂��ŁA���̗E�C�ɂ͂��Â����S�����ɂ͂����܂���B

�@�Ƃ����̒��킪���ł́@���܂��ɗ\�h��w�̕��ʂ͏��O���ɂ���ׂĒ����������x��Ă��āA���݂ł����̕��ʂœ����Ă����t�̐��͂킪���̈�t�S�̂̓�p�[�Z���g�ɂ������Ȃ����肳�܂ł��B

�@���̎����ƌ�ɂȂ��āA

�@�u�k���͓�����w�����S���q���B�v

�ȂǂƂ�����悤�ɂȂ������ƂƎv�����킹�Ă݂Ă��������B

�@�����ɖk���̋ꓬ�̑��������o���ꂽ�̂ł��B

�@�����Ƃ����N���ォ��A���̌��������������̎�����ł������k���̂��Ƃł�����A���ׂĂ͂��ꂩ��n��̂��Ƃ������Ƃ��A�������Ĕނ̋C�ɂ������̂�������܂���B

�@����ɓ����͈�w�Z�ŋ����Ă����h�C�c�l���t�̂��Ƃ��A�ł��邾���������{�l�ɂ�����K�v������܂����̂ŁA���{�͓�����w�̑��Ɛ��̒����琬�т̂悢�҂������ł́A���X�ƃh�C�c�֗��w�����Ă��܂����B

�@���̂悤�Ɋw�ׂ���̂͂ł��邾�������A�O������w�тƂ낤�Ƃ������j�́A�k�����A�E���������ȉq���ǂł������ł����B�@������q���ǂɂ���A�����̓h�C�c�֍s���`�����X������ɈႢ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�ނ̂˂炢�̈�ł��������Ƃ͊m���ł��B

�@�����ȉq���ǂ͂킪���̈㎖�q���Ɋւ��鎖�����i�i�����j�ǂ�Ƃ���ŁA���̎n��͖����Z�N�ɐ݂���ꂽ�����Ȉ㖱�ǂł����B�������N�Z���A���̎d���������Ȃɂ������Ɠ����ɁA���O���q���ǂƕς����̂ł��B

�@���݂ł͂��͈̔͂��͂邩�ɍL�����āA���Ƃ��Ă��ׂ����Ƃ͌����ȂɎ���A�n�������̂ɂ܂�����ꂽ���Ƃ́A�e�s���{����A��s�s�̉q�����i�ǁj������ɂ�����悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����Đl���\���l�ɂ��Ĉ���̊����ŁA�S���ɐ݂����Ă���ی������A���̑����ƂȂ��Ċ������Ă��邱�Ƃ݂͂Ȃ�����������ł��傤�B

�@�ېV��܂��܂��Ȃ�����ɁA������

�@�u���������d���͍��Ƃ��Ăǂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��厖�ȋ߂ł���B�v

�ƋC�����āA�M�S�ɐ��{�̂�������̂�����������Ă܂��A���ɂ��̑b�i���������j��z�����Ƃɐ��������̂́@�̂��ɂ��̓��̑��o�҂Ƌ��i�����j�����悤�ɂȂ������^����i�Ȃ��悹���j�ł����B

�@���܂͒n���ɖ���ނ̗�ɁA�����̎p���������`����Ƃ�����A���̋����Ɗ�т͂������肩�ƁA�v�������قǂ̕ς�悤�ł��B

�@���^�͖����l�N�����N����̂������A��q��i�Ƃ��݁j�S����g�̈�s�ɉ�����āA�A�����J�ƃ��[���b�p������ĕ��������Ƃ�����܂����B |

���{�̈�Ís���̕�

���^��ցi�Ȃ��悹���j

|

�@�ނ͂��̂������ŁA�O���̎�������@���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���̂Ƃ��̌����L���̂��ɔނ������̂������w�������u�i���傤���������j�x�Ƃ��������ɂ̂��Ă��܂����A���̒��Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B

�@�u�c�c�c�����͍��܂ŁA��w�Ƃ����Εa�C���ق����������m��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�h�C�c�֍s���Ă݂�ƁA���̍��ł͈�w�̌b�݂Ƃ��������̗��p�̂�������A��l�̕a�l�͈̔͂������āA�Љ�S�̂ɂ���邱�Ƃ��킩���āA�т����肬�傤�Ă��B

�@�������ł͂����������x���T�j�e�[�c�E�E�F�[�[���Ƃ����Ă��邪�A��̂��̌��t�͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��낤���B

�@�c�c�c�Ƃ�����h�C�c�ł́@���ꂪ���Ƃ̎d���̂Ȃ��ŁA�d�v�Ȗ����������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A�킩���ł�����������������K���āA���̕��y�Ɣ��B���͂���˂Ȃ�ʁB

�@���ꂱ���A�����̎����ɂ�������ꂽ�g���łȂ��ĂȂ�ł��낤���A�c�c�c�v

�@���^�͂��̃T�j�e�[�c�E�E�F�[�[���Ƃ����h�C�c��̈Ӗ����悭�\�킷���{��Ƃ��āA�u�q�����x�v���邢�́u�q���ݔ��v�Ƃ����V�������܂����B

�@�����Ă���������邵�ɂ��āA�����̍l����M�S�ɐ����Ă܂��܂����B

�@�ނ̈ӌ����₪�Đ��{�Ɏ�グ���āA�����Ȉ㖱�ǂ�����ꂽ�̂ł��B

�@�Ƃ���ł��̒��^�Ɩk���Ƃ́@�[�����i���ɂ��j�Ō���Ă��܂����B

�@�k���͂��̐搶�ɑ��ẮA�I���̉��l�Ƃ��Ă̗���������Ƃ�Y��܂���ł����B

�@��l�̉��͖k����������w�Z�ɓ��w�����Ƃ�����n��܂��B

�@�܂����^�͂��̂Ƃ��A������w�Z�̍Z���ł������A����ɖk������w�𑲋Ƃ��ĉq���ǂɓ����Ă݂�A���x�͂����̋ǒ������^�ł������Ƃ����킯�ł��B

�@���ꂩ�炠�Ƃ����^�́A���Ƃ��邽�тɖk���̂悫�����҂ł���܂����B

�@���^�Ɩk���̊W�͎��͂�����������A���^���܂��Ⴉ�������A����ŗ��w������Ă����Ƃ��̐搶���}���X�t�F���g�ł������Ƃ�������������܂��̂ŁA���^�Ɩk���Ƃ͂���Γ���̂悵�݂Ō���Ă����Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B

�@�ł�����k����������ʼnq���ǂɓ��낤�Ƃ��߂��̂��A���̋C�����̒�ɂ͒��^���u�i�����내���j�Ă����Ƃ���ɂӂ�����������̂����������炱���ł��B

�@���ĉq���ǂ֓������k���͏��߂̂����͊O���̉q�����������ׂ���A��҂ɂȂ邽�߂̍��Ǝ����̖�������d���Ȃǂɒǂ��܂����Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�܂��Ȃ��A�ނ����˂Ă���A

�@�u���͂��ꂪ��肽���̂��B�v

�ƐS�ɂ��߂Ă������Ƃ��A�ǂ����ł������ȋ@��K��Ă��܂����B

�@����͂����܂ł��Ȃ���������ǂ���l�i����イ�ǁj�����̂��Ƃɑ����d���ł��B

�@�ۊw�͂����V�����w�₾�����̂ŁA�h�C�c�l�łȂ��Ă����{�l���ŏ������w�ŋ����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���ꂪ�n�����͖̂����\���N�i�ꔪ���܁j�Ƃ����Ă��܂����A���̏��߂̍��́A�q���w�̂ق�̂��܂��݂����Ȋ��D�ŋ������Ă����̂ł����B

�@�Ƃ����̂��A�q���w�̏��㋳���ɂȂ����������K�i�܂��̂�j�͖����\�O�N�ɓ�����w�𑲋Ƃ���Ƃ����Ƀh�C�c�֗��w���A�l�N��̖����\���N�̕��ɋA�������̂ł������A�h�C�c�Ŕނ��������͉̂q���w�ł����āA�ۊw�̂ق��͋A���̒��O�N����̂������A�R�b�z�̒�q�ł��������t�����̂��ƂŁA��قǂ��������x�ł���������ł��B

�@�Ƃ��낪��������w�ōu�`���n�߂�Ƃ܂��Ȃ��A�ނ͉q���ǎ������̏��������˂邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�����͂���܂ł�����̎����̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂���ł�������A�ی����Ƃ����V�����d�����n�߂�ɂ��Ă͐ݔ����l������₳�Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�ݔ��̂ق��͏����̐��b�Ńh�C�c���甃�����ꂽ���̂��������̂ŁA�ǂ����Ԃɂ����܂������A�����l�����Ȃ��̂ɂ͍����Ă��܂��܂����B

�@�����ŏ����́A

�@�u�傢�����ŒN���K���ȏ�����܂킵�Ă��炢�����B�v

�ƒ��^�ǒ��ɐ\���o�܂����B

�@���̂Ƃ����H�̖�����đI�ꂽ�̂��k���ł������̂ł��B

�@�������Ĕނ͂��悢�撷���Ԃ̔O��ł������A���������̎d���̑������ӂݏo�����ƂɂȂ����킯�ł��B

�@����ɂ��Ă����ꂩ���A�����ɂ��ċ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����搶�͉Éi�Z�N�̐��܂�ŁA�k�����炷��Έ�N���ł��������肩�A�k�����Ԗ{��w�Z�Ŋw��ł������͓������������̂ł��B

�@�����������͖����l�N�̕��ɂ͂��łɏ㋞���A������w�Z�ւ�����ł��܂����̂ŁA�k�����O�N��������w�𑲋Ƃ��܂����B

�@���̏ア�܂ł͉�����������ʃh�C�c�����݂̐V�i�����ł��B

�@���̔���ȉ^���̂�������ɂ͖k���łȂ��Ă��A���ɃO�b�Ƃ�������̂��������ɂ͂����Ȃ������ł��傤�B

�@�����ł��l��{���������̔ނɂ��Ă݂�A�ǂ�ȂɌ��ɂ�������������܂���B

�@����ǂ��l�̈ꐶ�ł͉����K���ɂȂ邩�킩��Ȃ����炱���A�l�Ԃ͐����Ă�����̂�������܂���B

�@�k�����x����Ƃ������ɂ��������炦�ē����������Ŋ撣�������Ƃ́A�v�������Ȃ��ނ����˂Ă���҂�������Ă�����Ńh�C�c���w���ł��鎞���𑁂߂����ʂɂȂ����̂ł��B

�@�����A�q���ǂ���͋����w�Z�̍Z�������Ă������l����Y�Ƃ����l�����w���邱�Ƃɂ��܂��Ă����̂ł������A���̂����ɓ����ȓ��̂�����������A

�@�u�ۊw��������邽�߂̗��w�Ȃ�A�q���ǂ̒��ɖk��������ł͂Ȃ����B

�@���̒j�͂����̊ԁA����ŃR���������s�����Ƃ��A���h�ɃR�����ۂ������o�����Ƃ��ł����̂��B

�@�����킴�킴�A�O���̐l�Ԃ��炦��Ԃ��Ƃ��Ȃ����낤�B�v

�Ƃ������̐���������悤�ɂȂ�܂����B

�@�����Ĉ�x���߂Ă��܂������l��ނ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A��l��m�s��������Ƃ����ӌ����łĂ��܂����B

�@���߂̂�����v�ے��́@

�@�u�ꖼ�����ł��B���낢���肭�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ɁA��̋ǂ����m�s������ȂǂƂ͂Ƃ�ł��Ȃ��b���B����Ȃ��Ƃ͑O����Ȃ����A���\�Z����邳�Ȃ��B�v

�Ǝ咣���ď���Ȃ������̂ł����A���ǁA���^�ǒ��̍��܂�ʼn�v�ے��������ƍ����n�ʂɂ���l�̂ق��֘b�����āA�Ƃ��Ƃ����l�Ɩk���̓͂�����ăh�C�c�֗��w����Ƃ����A���ꂵ�������ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�k���͓����������œ����Ă����������A�������̂����ŁA

�@�u���Ƃ��h�C�c�֍s������������A���Ƃ͂������̂��̂��B�v

�ƁA�����Ŏ����Ɍ����������Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�����W�������h�ł͂Ȃ��Ď��ۂɁA���̃h�C�c�֍s��������v���̂ق����X�Ƃ���Ă����̂ł��B

�@�ނƂ��Ă͑S���̂��������̂ŁA�v�킸�A

�@�u���߂��I�v

�ƁA�ق����݂������Ȃ낤�ł͂���܂��A

�@�ł�����₪�Ĕނ���ɂ��邱�Ƃ��ł����A�h�C�c�֍s���ĕ����Ă���悤�ɂƏ����ꂽ�����\���N�\�ꌎ�\�����t���́A�����Ȏ��߂́A�ނɂƂ��Ă͂܂������h���ɋP��������\������A���肪�����������������Ȃ���_���i���݂����j�݂����Ȃ��̂ł������ɈႢ����܂���B

�@�@�@�@3�@��������̃h�C�c�w�I top

�@�k���͖����\���N�i�ꔪ���܁j�̏\�ꌎ�A���l���ӂ��߂����{�l���w���\�����ƂƂ��ɁA��]�ɋ����ӂ���܂��ĉ��l����o�����A�l�\���̑D�����d�˂āA���ꔪ���Z�N�̈ꌎ�͂��߁A���܂�ď��߂ē��ރ��[���b�p�̓y�n�A�}���Z�[���ɏ㗤���܂����B

�@�����Ă�������A�ނ͂܂�������ɋD�ԂŃh�C�c�̎�{�x�������֍s���܂����B

�@���Ĕނ��x�������ɗ������Ă���A�܂���ɖK�ꂽ�Ƃ���́A���킸�ƒm�ꂽ���̃��[�x���g�E�R�b�z�ƌĂꂽ���_�l�������܂��܂��t���[�h���q�E�E�B���w������w�q���w�����ł����B

�@�����ł��B�R�b�z�����͖k���ɂƂ��Ė{���ɐ_�����������̂ł��B

�@����łȂ��ĉ��́A�R�b�z�_�ЂȂǂƂ������̂��A���ƂɂȂ��Ă�����킯������ł��傤�B

�@�i�̂��ɖk���̓R�b�z�����̐������������ƁA�����̌������̈���ɃR�b�z�_�ЂƂ����K�i�ق���j�����ĂĂ��̗���J��A���N�܌���\�����̖����ɂ́@�o�_��Ђ���_������ŁA�j���i�̂�Ɓj�������Ă��炤�s���������������Ƃ͂Ȃ������̂ł����B�j

�@�k�������߂ă��t�����̒������ŃR�b�z�Ɉ������킳�ꂽ�Ƃ��́@�����V�����҂��Љ�邵������ƕʂɕς������Ƃ��Ȃ��I���܂����B

�@�����R�b�z�̎v���o�ɂ��܂��ƁA���̂Ƃ��R�b�z�́A

�@�u���̒j�͓��m�l�ɂ��Ă͂߂��炵���A�h�C�c�ꂪ�B�҂��ȁB�v

�Ƃ��������������ꂽ�o��������Ƃ����Ă��܂��B

�@���悢��k���̗��w���������n�܂�܂����B�ނ̕��Ԃ�ɂ��Č�ɔނ̒�q�������������`�L�ɂ��A

�@�u�搶�̓h�C�c���w���A���h���o�Č������֒ʂ����̑��́@�قƂ�ǂǂ����m��Ȃ������Ƃ����Ă悢�قǂł������B�v

�Ƃ������Ƃł��B |

����41�N�A�R�b�z�͓��{�ɗ��āA

�k���̈ē��œ��{�e�n�����������B

|

�@�܂�����X�ނ̂��Ƃ����ĕ������킯�ł��Ȃ��ł��傤���A�{���ɔނ����h�ƌ������̊Ԃ��s�X�g���̂悤�ɉ������������ł������̂��ǂ����͂킩��܂��A�Ƃ������A

�@�u����قǁA�搶�͂悭�������̂��B�v

�Ƃ������Ƃ��������������̂ł��傤�B

�@�����Ƃ�����͊O�����w�̐��ʂ���{�Ɏ����A������y��t�̈̂����]����A�`�L�ɂ͂����̂̌��蕶��ł�����܂��B

�@���Ėk�������̂悤�ɂ��āA�������ƒʂ��Ă����R�b�z�̌������ł́\�\�o�X�c�[����R�b�z�ȂǁA�w��������ǂ��l�X�x�̓`�L���������h�E�N���C�t�́@���������Ă��܂��B

�@�u�S���E�̓R�b�z�ɂ�����������A��ҘA���͋����đD�ɏ��A���邢�͋D�ԂɂƂя��A���i�R�b�z�j�̂��ƂŔ��������̔閧���w�ڂ��ƃx�������w�}�����B

�@�ނ�̑�Q�͐�����炻���ăx�������ɎE�����A�R�b�z�̂��ƂɂЂ��܂Â��A���u�C�����W�F���[���ǂ�����č��̂��A�������b�g�̃u���u���k����̂ցAꀋۂ̂����ς����������ˊ���A�ǂ������ӂ��ɂ��Ďh���̂��ɂ��āA����������B�v

�@�����ā\�\

�@�u�R�b�z�͔��������Ō`�|�n�i�����j�̕\�ʂɂ͂₷�Ƃ����A�����ׂ��ȒP�ȕ��@�̎����䂳�Ԃ����B

�@�c�c�c����Ɣ����͂����ǂ���ɁA�ނ̕G�̏�ɉJ�����Ɨ����Ă����B�v

�@�܂��ɂ��̒ʂ�A�ꔪ����N�A���t�R�b�z�����j�ۂ̏��|�{�ɐ�������ƁA��������N��̈ꔪ���l�N�ɂ́A���đ����ɁA��q�̃��t�����̓W�t�e���A�ۂŁA�K�t�L�C�̓`�t�X�ۂŁA�e�X�����Ȏ���݂������Đ搶�̂��Ƃɑ����܂����B

�@���ꂩ��k�������債���ꔪ���Z�N�ɂ́@�t�����P���i�ꔪ�Z��`����܁j���x���o���ۂ̏��|�{�ɐ������Ă��܂��B

�@���₻����肩�A�����ł͊{�E��������҂���āA���������̕������������ł����x�[�����O�i�ꔪ�l�`���ꎵ�j���A�₪�ăW�t�e���A����������o���Ƃ����āA�₽��Ƀ������b�g���E���悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂����т��������t��������炵�A�ߕ������܂ł�������炯�ɂ��ĕ��C�������G�[�����q�i�ꔪ�l�`����܁j���A�܂��Ȃ�����Ă��܂��B

�@�Ƃ������悤�Ȃ킯�ŁA�����ł͈̑�Ȏd�����Q�����Ă����̂ł��B

�@�����Č������̕ǂ̓R�b�z�Ƃ₪�Ă͊F�A���h�Ȏd�����c�����ƂɂȂ�����q�Ƃ̊ԂŌ������c�_��A���Ȃ萺��x�݂Ȃ��Â����Ă��������ȂǂŁA�O���O���Ɨh��Ă����̂ł����B

�@�k���͐��܂���̂���v�ŁA�������̊y�V�Ƃł����B

�@�������A����܂ł͂��낤�ƌ|���͂܂����Ƃ������x�̂��Ƃł���ł�����������������A�����Ȃ肱�̋����̚����i��ځj�ɓ������܂�Ă݂�ƁA�������ɐg���S���������܂�̂��o���Ȃ��킯�ɂ͂����܂���ł����B

�@���ꂩ��Ƃ������̂́A���邩��ɍ��X�Ƃ͂�����������̖т��A�l�p�������z�i�Ђ����j�̐^������^�ꕶ���ɂ킯�A�Ԃ�Ɍ��鏬���Ȗڂɂ͊ዾ�������A�������ɂ������Ƃ͂����Ȃ��@�̉��ɂ͔��̎��E���͂₵���ۊ�̓��{�l�́A���܂߂ɕ����܂��Y���O�������p�����ƂȂ��[�ׂƂȂ��A�R�b�z�̌������̂�����Ƃ���Ō��������閈���������܂��B

�@�������̓��{�l�k���́A���ƃh�C�c��ɂ����Ă͏��Ζʂ̐搶�����������قǂ̘r�O�������Ă��܂����B

�@����Ŕނ͂��炭����ƁA�h�C�c�l���u���c�_���킵�Ă��钆�ɂ���������������悤�ɂȂ�܂������A�܂��_����ǂݍ�������A�����ł��������肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ȃ�܂����B

�@�����Ă������̍��ɂȂ�Ǝ����̂ق��ł��A�ЂƂ��ǂ̔�������ǂ���l�Ƃ��ĔF�߂Ă��炦��Ƃ���܂ŁA�d���ďグ���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪���̂悤�ɁA���悢�悱�ꂩ�炪�����̎d���Ƃ����厖�ȂƂ��A���������˂Ă���̖ł��������w�̊������I��ɋ߂Â��Ă����̂ł����B

�@����͔ނ��R�b�z�̋����ɓ��債��������N�̉Ă̂��Ƃł��B

�@���Ƃ����R�オ���[���b�p�̌R�w�i����j�q�������@�������ƁA�����c�ɏo�Ȃ��邽�߃E�B�[���ɍs���r���Ńx�������ɗ�������Ėk���ɉ�܂����B

�@���͂����Ȃ肱�������܂����B

�@�u�N�̗��w���Ԃ͖��O�N�ŁA���łɓ�N�߂ɓ����Ă���B

�@���Ƃ̈�N�̓~�����w���ւ����ނ��A�����ł��܃y�e���R�[�t�F���̂Ƃ���ʼnq���w������Ă��钆�l�Ɠ��ւ肽�܂��B

�@����͉������̊�]�ł͂Ȃ��B���^�Ƃ��悭���k���Ă��������ł̌��i�����₯�j�̖��߂ł���B�v

�@���͂��Ɠ����Ȃɂ��W���Ă��āA�k�������l�ƈꏏ�ɗ��w�ł����̂́@���̐l�̌��Y�����傫�ȉA�̗͂ɂȂ��Ă��܂����B

�@���ꂾ���ɐ��̂������ɂ͏��߂���A����Ԃɉ��t����悤�ȂƂ��낪����܂����B

�@�����Ƃ�����͖k���̗��w�����܂����Ƃ��A���邢�͒��l�Ƃ̊ԂŘb�����������Ă������Ƃł������̂�������܂���B

�@����ǂ��B

�@�u�����������q���g�ɏ��n�߂����܂ƂȂ��Ắ@�b�ׂ͂��I�v

�Ƃ���ɁA�k���͂ǂ����Ă���������m���悤�Ƃ͂��܂���ł����B

�@�����Ĉꎞ�͊�������ނ��������o��̂����ŁA���𑱂��悤�Ƃ܂Ŏv���߁A���̂��߂̋��͂ǂ����������邩�Ƃ������Ƃ����A�l���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�K���ɂ����̘b�́A���ƈꏏ�ɂ��Ă����X�ё��Y�i�X���O�j�R�オ��l�̊Ԃ��Ƃ�Ȃ��Ă��ꂽ�������ŁA���ǐ����܂ꂽ�`�ł����܂�܂����B

�@���������̂Ƃ��k���̂ق����A���ɖ�������܂܂Ƀ~�����w���w�ڂ��Ă�����A�ނ͓��{�̖k���ɂ͂Ȃꂽ��������܂��A���E�̖k���ɂȂ邱�Ƃ͂͂����Ăǂ��������ł��傤�B

�@�Ƃ����̂��A�ނ��ɂ킩�ɐ��E�ɂ��̖���m����悤�ɂȂ����̂́A�������������������Ă��炠�ƁA�킸����A�O�N�̊Ԃ̂��Ƃł���������ł��B

�@�@�@�@4�@���������̎O���� top

�@�ꔪ����N�A�܂����̍ŏ��̏�������肪�������܂����B

�@����͔ނ̖��O�Ńh�C�c�̐��G���ɔ��\���ꂽ�u�e�^�k�X�ۂɂ��āv�Ƃ����_���ł��B

�@���ꂪ�e�^�k�X���i�j�����Ƃ��a�C���N�����ہj�̏��|�{�ɂ��Ă̐��E�ŏ��̕ł���܂��B

�@�������āA���̗��N�̈ꔪ��Z�N�ɂ͂��đ����ɔނ́A����ɓ�̑�d���𐬂������܂����B

�@���̈�͂��̃e�^�k�X�ۂ��炵�ݏo�Ă���őf�̔����ł���A���܈�͂��̓őf�����܂��g�����Ȃ��A����܂ŒN��l�Ƃ��Ďv�����y�Ȃ������`���a�̂Ȃ����������邱�Ƃ����n�Ɏ����A�₪�Ă͌����i���������j�Ö@�Ƃ������O�ŁA�S���E�ɍL���邫�������ƂȂ����L���ȓ��������ł���܂��B

�@�v���싅�̃��[�O��ł̓V�[�Y�����ƂɁA�ŗ��A�{�ۑŁA�����đœ_�̂�������Ƃ��Ă݂Ă��A������Ă��̎�ʂ����߂邱�Ƃ��ł����I��͎O�����Ƃق߂��������A�싅�I��Ƃ��Ă͍ō��̉h�_�ɒl������̂Ƃ���Ă��܂��B�������ߖk���͔��������̎O�����Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

�@�ނ̓e�N�k�X�ۂ�ǂ��߂�����n�߂�ƁA�A�b�Ƃ����Ԃ��Ȃ������ǂ���ɂ��̏��|�{�̐����ƁA�őf�̔����ƁA���ꂩ�猌���Ö@�̊�b�ł߂ƁA���̎O�̖��_����l��߂ɂ���Ƃ����͂Ȃ�Z�i�킴�j������Ă̂����̂ł��B |

�k���̍ŏ��̐��ʁ\�\�j�����̕a���ہA

�e�^�k�X�ۂ̘_���̃h�C�c�ł̔��\

|

�@����ȑ听���͍ۊw�E�ł��悭�悭�߂��炵���o�����ł������Ƃ����܂��傤�B

�@���͌����Ö@�ɂ��Ă̐��E�ōŏ��̘_���Ƃ��āA�ۊw�̗��j�ɒ����c�邱�ƂɂȂ����k���́̕A�W�t�e���A�őf�ɂ��Ă���Ɠ����d���������x�[�����O�ƁA������˂Ĕ��\���ꂽ���̂ł����B

�@�������W�t�e���A�ۂ̏ꍇ�͂܂����̏��|�{�ɐ����������̑��҂̓��t�����ł���A���̓őf���������̑��҂̓o�X�c�[���̈���q�ł������t�����X�l���[�ł���A�����čŌ�Ƀo�g������n����āA���ɂ��̓őf�̓�����ł������R�őf���A�����̌��t�̒��Ɍ����o�������̃e�[�v������̂��x�[�����O�ł������Ƃ����A����Έ��̃����[�E���[�X�̂悤�Ȍ`�ŁA���������X�ƈ��p����Ă������̂ł����B

�@����ɂ���ׂ�A���߂���I��܂ł�����Ƀe�^�k�X�ۈ�{���ʼn����ʂ����k���̎d���Ԃ�́@���������A�b�p���Ƃ������ق�����܂���B

�@���������ɂ܂��ނ͍K�^�ɂ������悤�Ȍ������A�����ɃW�t�e���A�ۂ�ɂ��āA�h�C�c�ł��t�����X�ł��h���h���i�s���Ă����Ƃ����A�傫�Ȏ���̗���ɏ���Ă������Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�Ȋw�̐��E�ł͐i���͂��ł����������ӂ��ɂ��Đςݏd�˂��Ă������̂Ȃ̂ł��B

�@���Ėk���ɂƂ��Ă͐��U�̍ŗǂ̔N�ƂȂ����ꔪ��Z�N�����āA�����N�̏\���A����܂Ŗ����ɖ������d�˂Ȃ���A�ǂ����ܔN�Ԃɂ����������Ă����ނ̗��w������A�Ƃ��Ƃ��Ő��Ă��܂��܂����B

�@�ނ͂��ꂩ�甼�N����̂��������[���b�p�ƃA�����J�𗷍s���A�ꔪ���N�i������\�ܔN�j�̌܌��A���܂▼����������Ȃ����E�ꗬ�̍ۊw�ҁw�v���t�F�\�[���E�h�N�g���E�L�^�T�g�Ƃ��āA�Z�N�Ԃ�ɂȂ������̍��̓y�ނ��ƂɂȂ�܂����B

�@���̗��̓r���A���邢�͋D�Ԃ̑��ɂ�����Ȃ���A���邢�͑D�̃f�b�L���U�����Ȃ���A�k���͉����v���������̂��Ƃł��傤�B

�@�݂Ȃ���A���݁A�����̎Ŕ����̈�p�ɂ��т������Ă����k���������̃V���{���Ƃ���������̂ŁA��Ȍ`�̋J�͂����邱�Ƃ��������ł����B

�@����̓`���b�Ƃ݂�ƊG�ł����������̂悤�ɂ݂��܂����A���͏����ȋʂ̂����~�ߐj�̂悤�Ȋ��D�������A�e�N�k�X�ۂ̉�E��}�ĉ���������{�������������̂ł��B

�@���̂悤�Ƀe�^�k�X�ۂƖk���Ƃ̂Ȃ���́@�ނ̎�������������`�����A���͂������̊W�͐��Ă���Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B

�@�����Ă��̃e�^�k�X�ۂ̐}���͌㐢�̐l�X�����グ�����̂ł͂Ȃ��āA�N������ɖk�����̐l�̒lj��̒��ŁA�܂����ɕ���ł������̂ł������ɈႢ����܂���B

�@�����炭�ނ͋A���̓������痷�̂�Â�ɁA�߂��������x�������ł̗��w�����ɁA�t�g�v�����͂���悤�Ȃ��Ƃ����邽�тɁA

�@�u����ɂ��Ă����̂ނ��ꂵ�����ɂ�����ʃ`�b�|�P�Ȑ������ł����Ȃ��e�^�k�X�ۂ�ɁA�ꂩ�����̏��������ǂ���ɁA���͉��Ƃ����ǂ��炢�K�^�������Ƃ��낤�B�v�@�Ɖ�Ȃ��炠�����قǂ̍K�����ŁA���т��悤�Ȏv���𖡂��킸�ɂ͂����Ȃ������ł��傤����B |

�k���������̃}�[�N

|

�@�����͂��܂̂悤�Ɉꖰ�肷��ԂɁA�����m���т����Ă��܂��W�F�b�g���q�@�ȂǂƂ����֗��Ȃ��̂͂���܂���ł�������A���{�ƊO���Ƃ̊Ԃ��s��������ɂ͒��������������āA�ދ��ȑD���𑱂��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�k�������[���b�p�ɗ��w����Ƃ����A���ꂩ�����������A������Ƃ��������ł����B

�@����ǂ������D���̎莝���Ԃ����ł��ނ̏ꍇ�͂��̂��Ă��܂������A�s���ƋA��Ƃł͂܂���������Ă��܂����B

�@���x�͂�����܂��点��ɂ͗L��]��قǂ̎v���o���A�M�b�V���Ɣނ̓��̒��ɋl�ߍ��܂�Ă��܂��B

�@�@�@�@5�@�e�^�k�X�ۂ̎v���o top

�@�k�����悹���D�͌܌������̍��A�����m�����l�`�Ɍ����āA�Ђ����琼���ւƐi��ł��܂��B

�@�[���͂��łɂ͂邩�������̂��Ȃ��ɒ��݁A�����܂������܂ő�H������킹�Ă������`�i�f�B�i�[�j�̎��Ԃ��I����āA�D�q�͎v���v���ɂ��炭�̂��났���y�������Ƃ����H��̂ЂƂƂ��A��l���̖k���͗V���b�̃f�b�L�E�`�F�A�ɐg���������A�������肽�C���ɂЂ���Ȃ���A�����ăW�b�Ƃ��Ă������Ƃ����x���������ł��傤�B

�@���������Ƃ��ɂ����v���o�̐�́A�R���R���ƗN���o�Ă�����̂Ȃ̂ł��B

�@�u�c�c�c����͐X�ё��Y�̂Ƃ�Ȃ��ŁA���̗��w��������N���т�悤�ɂȂ��Ă���܂��Ȃ��̂��Ƃł������c�c�c�B�v

�@�������ьJ�Ԃ���Ă������邱�Ƃ̂Ȃ��A�e�^�k�X�ۂƂ̏o��̍��̒lj��́@��������Ȃӂ��ɂ��Ă�����悹����̂ł����B

�@�u�܂����̑O�Ƀe�^�k�X�ۂ̖��O�̂��Ƃ����A����̓��[���b�p�ł̓q�|�N���e�X�̍�����A�e�^�[�m�Ƃ��e�^�j�[�Ƃ��ƌĂ�Ă����a���ɂ����̂��B

�@���{�ł����̕a�C�͌Â�����m���Ă����炵���A���q����̈㏑�ɏo�Ă���j�����i�͂��傤�ӂ��j������ł���B

�@���̍��̈㏑��ǂ�ł݂�Ɓ\�\

�@�w�j�����͏��������ꏊ�ŁA�ɂ킩�ɂ��炠�炵���a�C�ƂȂ��ďP��������A�o���i�����j��`����čL�����Ă����B

�@�₪�Ċ��C�ƍ��M�̔��삪����邪���N�����Ă��āA�̂͂�����Ă�������Ԃ�A���͂ނ����܂܂����Ȃ��Ȃ�B�x

�Ƃ��ӂ��ɂ��A���ꂩ��܂��A

�@�w�j�����͕��a�̈�ł����āA���a�Ƃ����͓̂V�n�R��̋C�ɂ���Đ�����a���̂����ŁA��ɔ]�_�o�����������̂������̂ł���B�x

�Ƃ����ӂ��ɂ�������Ă���B

�@�����炱�̕a�C�͐̂���A�����_�o�����������a�����Ƃ������Ƃ͂킩���Ă����̂��낤�B

�@�\�\�������{�ł́@����ȏケ�̕a�C�̐��̂����Ƃ߂��҂͒N�����Ȃ���������A�������Ƃ��ł����ɂ��̕a�C�ɂȂ����l�݂͂��݂����E���ɂ���Ă����킯���B

�@�����₽��ɂ�����a�C�ł͂Ȃ������̂����\�\�B

�@�\�\�������[���b�p�ł́A�����R�b�z�搶�̂��Ƃɒ�q���肵������ɂ́A���łɃe�^�j�[���`���a�ł��邱�Ƃ��A���ꂩ��܂��������b�g��e�̑̂ɒ��˂��Ă��ƁA����Ƃ�������̕a�C�ɂ����点�邱�Ƃ��ł�����̍ۂ��A�j�R���C�G���̎�Ō����o����Ă����̂��B

�@����ł��̍ۂ́@�j�R���C�G���ۂƌĂ�Ă����B

�@�\�\�j�R���C�G���̓Q�b�`���Q����w�Ŋw�ʂ��Ƃ낤�Ǝv���Ďd��������Ă���ԂɁA����������o�����̂ł���B

�@�\�\�Ƃ��낪�ꔪ���ܔN�ɁA�ނ̘_�������\�����ƊԂ��Ȃ�����Ɉ������āA���Ƃ��炠�Ƃ��炱����^������҂�A������҂��o�Ă����A

�@�w��̃j�R���C�G���ۂ́@�{���Ƀe�^�j�[�̕a���ۂȂ̂��ǂ��Ȃ̂��B�x

�Ƃ������Ƃ��ɂ킩�ɂ͂��߂��Ȃ��Ȃ�A���̂����Ƀj�R���C�G���̐搶�ɂ�����Q�b�`���Q����w�̃t�����b�Q�����܂ł��A

�@�w�e�^�j�[�Ŏ��l�Ԃ̏�������A�j�R���C�G���ۂ���C���݂���ʂ��Ƃ����邵�A�܂��|�{�����j�R���C�G���ۂ��ɒ��˂��Ă��A����ɂ��̕a�C�ɂ����点�邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ�����B�@���������_����l���Ă݂�ƁA�j�R���C�G���ۂ��e�^�j�[�̕a����ł���ƌ�����̂͂�����Ɩ����Ȃ̂ł͂Ȃ����B�x

�Ȃǂƌ����n�߂�悤�ɂ����Ȃ��Ă��܂����B |

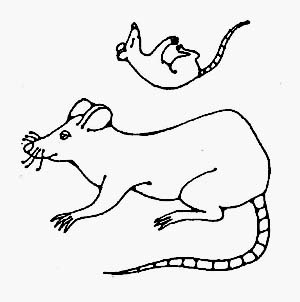

�j�R���C�G���ۂ́@�{���Ƀe�^�j�[�̕a���ۂȂ̂��ǂ��Ȃ̂��A

�w�ҊԂŋc�_�����悤�ɂȂ����B

|

�@�\�\���傤�ǂ��̍��A�t�����b�Q�������������V�����{���o���B

�@���͂������������ǂ�ł݂��̂����A���̒��ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă������B

�@�w�ۗނ̂Ȃ��ɂ͉h�{���̑��̊W����A�������ނ̂��̂ƈꏏ�łȂ���͂��Ă��Ȃ������̂��̂�����B

�@��X�n������V���s�I�[�W�X�Ƃ��ł���B

�@�j�R���C�G���ۂ͂�����������ނ̂��̂�����A���ꂾ��������킯�Ĕ|�{���邱�Ƃ͕s�\���낤�B�x

�@���͑O�X����A

�@�w�j�R���C�G���ۂ��{���Ƀe�^�j�[�̕a���ۂł��邩�ǂ��������ɂȂ�̂��A���Ƃ����������̋ۂ��܂����|�{���邱�Ƃ��ł��Ȃ����炾���̂��Ƃł͂Ȃ����B�x

�Ƃ������ƂɋC�����Ă�������A�t�����b�Q�����̂��̕ςĂ��ȕ�ǂ܂���ꂽ�Ƃ���A

�@�w����ȃo�J�Șb�͂�����̂��I�x

�Ǝv�킸����ł��܂����B

�@�\�\���͉��͂Ƃ�����R�b�z�搶�̂��l���������Ă݂��B

�@�搶�͂��̂Ƃ��B

�@�w����͂����Ƃ悭���ׂĂ݂Ȃ���Ȃ�܂����A���������N�����ӂ��ēǂ��Ƃ����A����������ǂ����B

�@���x�̌�����ł�����N����Љ�Ă�����āA�݂�Ȃ̈ӌ��������Ă݂悤�ł͂Ȃ����B�x

�ƁA�����߂�ꂽ�̂ŁA���́A

�@�w�ł́A���������Ă��������܂��B�x

�Ƃ��̏�͈������������B

�@�\�\�Ƃ��낪�A�������̌�����̓��ɂȂ��āA�����_���̂���܂��������܂�ŏq�ׂ����ƁA

�@�w����܂ŁA�|�{�ł���ۂł͂��ׂď��|�{���������Ă���B

�@����Ȃ̂Ɉ�l�e�^�k�X�ۂɂ������āA���|�{���ł��Ȃ��Ƃ������R�͂ǂ��������ƂȂ̂��낤���B

�@�t�����b�Q�����̂����Ă��邱�Ƃ��{���Ȃ�A�R�b�z�搶�̊w���ɂ͔�����������Ƃ������ƂɂȂ邵�A���̋t�ł���̂Ȃ�A�u�����b�P����������������̂ǂ����ɕs��������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���̂ǂ���ł��邩�́A���Њm���߂Ă݂Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł͂Ȃ����낤���H�x

�ƁA�����̍l�������������̂����A�����ς�育�����͂Ȃ������B

�@���������W�܂�ł͂悭���邱�Ƃ����A�������̂Ƃ���������͐����i�����ɂ��j�A�e����������Ă�������̂��Ƃʼn����v�Ăɂ��܂邱�Ƃ����������߂ɁA���낢��������ăE���̋����̂��낤�B

�@���̂����ɁA�N����Ƃ��Ȃ��A

�@�w����ȂɌN�������̂Ȃ��A�N���g���t�����b�Q�̎�����������x�����Ă݂���悢�ł͂Ȃ����B�x

�Ƃ����ӌ����o���ꂽ�B

�@�搶������Ɏ^�����ꂽ�̂ŁA�Ƃ��Ƃ��������̖������͂߂ɂȂ��Ă��܂����̂��B

�@�\�\���͎������猾���o�������Ƃ����ɁA���܂���K���݂���킯�ɂ��������A�������Ƃ����ĒN�𗊂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA������l����Ƃ���܂ł���Ă݂�܂ł̂��Ƃƕ������߂��B

�@�\�\�����ʼn��̓e�^�k�X�ێ��̏����ɂƂ肩�������B�����ǐ��瓮���̐��b�܂ŁA�S����l�ł�����̂��B

�@�\�\�����ޗ��͍K���A�h�C�c���R�̌R��Œm�����ł��������h�N�g���E�v�[���̍D�ӂŌR�a�@�����ɓ���邱�Ƃ��ł����B

�@�\�\�܂��^�ǂ���ɁA��������Ƃ����^�i���݁j�𐔕C�̃n�c�J�l�̔牺�ɒ��˂���B

�@��������A�l�͑������A�e�^�j�[�̏Ǐ�����킵�A��A�O����ɂ́A�݂�Ȏ���ł��܂����B

�@���ꂩ��A��U�A�����������Ƃ����菇�ɏ]���āA�d���̓h���h���i�ށB

�@�\�\�j�R���C�G���ۂ͂����݂������B

�@�������̂ق��ɂ��A��X�G���ȍۂ��܂����Ă������A����A�^�̏��������Ƃ��Č����|�n�Ɉڂ������|�{���Ă݂�ƁA�����ɂ��j�R���C�F���ۂ̂ق��ɁA�e��̍ۂ��͂��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̎����͉��x���J�Ԃ��ꂽ�B�܂��|�n�����V�ɂ����Ă��[���`���ɂ����Ă��A���ʂ͂��������������B

�@�\�\�m���ɂ����܂ł̓j�R���C�G���������Ă����ʂ肾�������A�t�����b�Q�����̂ւ肭���A���ǂ͎���������ȏ�i�߂��Ȃ��������Ƃ��A���Ă���悤�Ȃ��̂������킯���B

�@�\�\�����A���ɂ͓��������Ƃ̂ł��Ȃ��M�O���������B

�@�w�|�{���邱�Ƃ̂ł���ۂŁA���|�{�̂ł��Ȃ����̂͂Ȃ��I�x

�@�\�\����ɉ��ɂ͈ȑO�A�R�b�z�搶���炢���āA�`�t�X�ۂ�R�����ۂ��_��A���J���ɂǂ��������邩�Ƃ��A������������M���������肷��ǂ��Ȃ邩�Ȃǂɂ��āA�����������炳�ꂽ�o�����������B

�@�\�\���������A����̓o�X�c�[���̎����ȗ��m���Ă��邱�Ƃ����A��C�܂�_�f������Ƃ���ł͂͂��ɂ����B

�@���邢�͑S���͂��Ă��Ȃ������\�\�p��ł͂�������C���Ƃ��ł��邪�\�\���������������̍ۂ��A��S���Ĕ|�{���Ă݂��o�����������B

�@���̂Ƃ��͓����A�Q�b�`���Q����w�ŁA���V�A����h�����ꂽ�C�R�R��̗��w�����{�[���E�X�Ƃ��������҂̘_�����A�����Ԃ�Q�l�ɂȂ������̂������B

�@�\�\�Ƃɂ����A�������߂ăj�R���C�G���ۂ̏��|�{�ɐ��������Ƃ����̂��A���̓�̌o�������������炱���ŁA�S�����͂��Ă����Ƃ��������悤������܂��B

�@�\�\�����͂��܂���ɂ������B

�@�܂����M�̂ق��ł́@�j�R���C�G���ۂƈꏏ�ɂ͂��Ă���G�ۂ͂��ׂĔ��Z�x�b�ŁA�ꎞ�ԉ��M����Ǝ���ł��܂��A���Ƃɂ̓j�R���C�G���ۂ̉�E�i���ق��j�����������c�����B

�@�\�\���̂����A���̉�E���u�C�����ɂƂ����ă��{�[���E�X�ǂɓ��ꂱ��ɐ��f��ʂ��Ĕ|�{����ƁA�����ɂ͌����Ƀj�R���C�G���ۂ��������͂��Ă��Ȃ��A���|�{�̏�ԂɂȂ�B�c�c�c�v

�@��z�̎��͂����Ńv�c���Ɛ�Ă��܂��܂����B

�@�g�̂��˂�őD���傫�����[�����O�����̂��A�[�ł̂Ƃ�ɂ܂ꂽ�C�ォ�琁���Ă��钪�����A�Ђ��Ɣ�����������ꂽ�̂��A�Ƃ��������������͂Ȃ�ł���A�l�����Ƃ����Ɠ����ŁA�Ȃ��肪��x������Ă��܂��ƁA����Ȃ�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B

�@�@�@�@�@6�@�őf�����ƌ����Ö@ top

�@����ǂ����̂܂܂ł́A�k���ɂƂ��Ĉꐢ���̑叟���ł������e�^�k�X�ۂƂ̈�R�ł��̓^���i�Ă�܂j�́A�K��Ƃ�ڂɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA���Ƃɑ��������̂����A�d�v�ȂƂ��낾���͕���Ă����˂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@���̈�̓e�^�k�X�ۂ̓őf�����ł��B

�@����ɂ��ẮA�k�������݂���Ȏ������킯�Ă��L���ł��B

�@�ނ̓e�^�k�X�ۂ̏��|�{�ɐ����������ƁA�����ɂ��̎����ɂƂ肩�������炵���A�ނ͂��̌��ʂ��܂Ƃ߂āA���|�{�̐�������_���̏I���̂ق��Ŏ��̂悤�ɏ��������Ă������Ƃ�Y��܂���ł����B

�@�u�e�^�k�X�ۂ͓����̑̂̒��ŁA�����̓��ʂȓŕ������o�����ǂ����A���o�����Ƃ�����ǂ̂��炢�̑����ł����������̂��ł��Ă��邩�Ƃ������Ƃ��m���߂Ă݂邽�߂ɁA���̓e�^�k�X�̏��|�{�ۂ����C���̃n�c�J�l�̔��̂����̂Ƃ���ɒ��˂����B

�@���ꂩ��O�\���A�ꎞ�ԁA�ԁA�O���ԁA�l���ԁc�c�c�Ƃ����ӂ��Ɏ��Ԃ������āA��C�����˂����Ƃ��납��K�����͂Ȃ��A����ɐԔM�����S�_�����ĂāA�Ă�����ꂽ�B

�@��������ƒ��˂��Ă���ꎞ�Ԉȏ��ɁA���̂悤�����u��������ꂽ�l�͓�\���Ԍ�ɁA���S�Ƀe�^�j�[�̏Ǐ�����킵�����A���˂��Ă���ꎞ�Ԃ����Ȃ��Ԃɏ��u���ꂽ�l�́@���ɂ����͂Ȃ������B

�@�܂������������ɂ��ƁA���˂��Ă��甪�A�Ȃ����\���Ԃł͂܂��ڎ킳�ꂽ���ɋۂ��F�߂�ꂽ���A�\���Ԃ�������ɂȂ�ƁA�������肻�̎p�������Ă��܂��B

�@�]���ăe�^�k�X�ۂ͏��|�{�̏�ԂŒ��˂����ƁA�����̑̂̒��ł܂������܂ɏ��������Ă��܂����A�e�^�j�[�Ǐ̂��̂͂܂�����Ȃ������Ă���Ƃ����Ă悳�������B

�@�����炭���̋ۂ͂��̎p�������Ă��܂��ȑO�ɁA�Ȃ�炩���w�I�ɗL�Q�ȓ���������ŕ��ݏo���̂ł��낤�B�c�c�c�v |

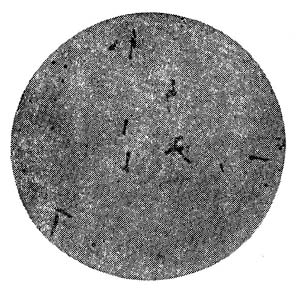

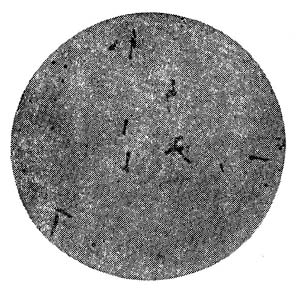

�e�^�k�X�ۂ̃n�c�J�l�ł̎���

|

|

�@���āA���̂悤�ɓ����̑̂̒��ŁA�e�^�k�X�ۂ���ŕ����ł��Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����̂ŁA���ɂ͂��̃e�^�k�X�ۂ��ʂɔ|�{���A���̔|�{�t����ۑ̂�������菜�������̂ŁA�������Ă݂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�k���͂����ɂ��̎����ɂƂ肩����܂����B

�@�����Ĕނ̓e�^�k�X�ۂ̔|�{�t���h���i�납�j���邽�߂ɁA�\�����悭��������ʂɏ����ł���悤�����ōH�v�����A�k�����h�ߊ�Ƃ������̂��g���āA���̎����������ɐ������܂����B

�@����ɂ��Ă��A���̂������l�̎�����ނ��v�������̂ɂ́A������Ƃ����킯���������̂ł��B

�@���̍��A�e�^�j�[�Ƃ����a�C�ŁA�������ǏN����̂͋ۂ��̂��̂̓����ł͂Ȃ��āA�����ŕ��̂悤�ȕ��������ƂɂȂ�̂ł��낤�Ƃ����������s���Ă��܂����B

�@���̓ŕ��̓e�^�j�����Ƃ��e�N�m�g�L�V�����Ƃ��A���邢�͂܂��g�L�V�A���u�~�����Ƃ��A���낢�낢���Ă����̂ŁA�k���͂�����m���߂Ă݂����������Ƃ���ł��B

�@���ꂩ�獡��ɂ́A�W�t�e���A�ۂ̏��|�{�ɐ���������y�̃��t�����������c���Ă����Ă��ꂽ���t�����������Ƃł��B

�@���̃��t�����Ƃ����l�͔��ɗǐS�I�Ȍ����҂ŁA���ɍs���͂����_���������܂����B

�@����͂��݂Ԃ����A��Âł����B

�@�����č��x�̐V���������i����j���A�͂����ăW�t�e���A�̌����ł��邩�ǂ����̖��ɂ��ẮA�^�ۂ�����̋c�_�����R��Ȃ��̂���Ƃ����A�����ٌ�m��������܂�����ɂ��������ł����B

�@�ނ͐����ł��낤�Ƃ��Ă悭�l���A�����čŌ�ɔ��������Ă������̂ł��B

�@�u���̔������̓W�t�e���A�̌����ł���̂�������Ȃ��B�c�c�c

�@�������W�t�e���A�Ŏ��q�������̎��̂ŁA���ꂪ������Ȃ��������Ƃ�����̂��B�c�c�c

�@����Ɏ����ۂ�A�t�������ł͎q�������̂悤�ȃ}�q���N���������̂́@��C�����Ȃ������B�c�c

�@����荢�������Ƃ́A�W�t�e���A�̗l�q��S�����߂��Ȃ������q���̈�A�i�̂ǁj���ɂ��A����Ɠ����ۂ������������Ƃ������Ƃ��B�c�c�c

�@�������������b�g��e�ɑ��Ă͗L�Q�Ȃ̂ł���I�v

�@���t�����͂��̘_���̏I���̂Ƃ���ŁA�����ł͂���ȏ�͂ƂĂ��ł������ɂ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA��̐l�͂ǂ�Ȃ��Ƃ������o���˂Ȃ炩�������A���̂悤�ɂ��炩���ߒm�点�Ă������̂ł��B

�@�u���̞��ۂ͗c���̈�A���̂����ꏬ�����ɂƂǂ܂��Ă���B�܂��A�������b�g�̔牺�ł������ł���B

�@�������Đ��S���ƌQ�炪���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B�������ꂪ������|���̂��B���̂Ȃ̂��낤���H

�@�m���ɓŕ������o���ɈႢ�Ȃ��̂��B�c�c�c

�@�ŕ������ꂩ�炵�ݏo�Ă��āA�̂̒��̂���}���ɂ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@���������ŕ��́A���q���̑���̒����A���̕a�C�œ|�ꂽ�������b�g�̎��[�̒����\�\�������\�\���̞��ۂ��悭�͂���u�C�����̒��ɁA���Ȃ炸�݂���ɈႢ�Ȃ��I

�@���̓ŕ����݂���l�����A�����ؖ����悤�Ƃ��Ăł��Ȃ��������Ƃ𗧏���ł��낤�B�v

�@���̂悤�ɂ��Ďc���ꂽ�肪����́@�̂��Ƀ��t�����ȏ�̑z���͂����Ȃ����t�����X�l���[�ƌ�y�x�[�����O�Ƃɂ���āA�����݂ɂƂ炦��ꃌ�t�����̌��t�͂₪�Đ^���̂��̂ƂȂ��Ď��������̂ł��B

�@�����Ėk�����܂��@������e�^�k�X�ۂŌ����ɐ�����������l�ł������킯�ł��B

�@�x�[�����O�Ɩk���͂₪�Ĉ���̓W�t�e���A�őf�A��������̓e�^�k�X�őf���A���ꂼ����܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@����ȗ��A��l�͓�l�O�r�̂悤�Ɍ����Ö@�̑n�ĂƂ����Ō�̃S�[���߂����āA�Ђ�����ɑ���܂��B

�@���X�x�[�����O�Ƃ����l�͌R��̏o�g�ŁA�܂�������Ŗ�̌����ɐg����������ł��܂����B

�@�ނɂ͓�̉Ȋw�I�Ȏ��O���A�������܂����Ă��܂����B

�@���̈�͌��t�����́A�̂̒��𗬂�Ă���t�̂̂����ŁA�����Ƃ����V�ɒl������̂ł���Ƃ������ƁA���ꂩ�������͓�����l�Ԃ̑̓����炻�̑̂������������Ȃ킸�ɁA�N�����Ă������������c�炸�ǂ��͂���Ă��܂��Ƃ������悤�ȉ��w��i���A���Ȃ炸����ɈႢ�Ȃ��Ƃ�����ȍl���ł����B

�@�ނ͂�������n�Ɏ����Ă݂����ŁA�L�łȃW�t�e���A�̔|�{�ۂ𑽐��̃������b�g�ɒ��˂��A�܂������ȋ��̉��ށA���ꂩ��i�t�e�B�[���A�~���Ƃ����ӂ��ɂ��āA�߂��炵�����̂���ӂꂽ���̂����킹�āA�����ƎO�\����ނɂ̂ڂ鉻�w��i���g���Ă݂܂����B

�@����ǂ��߂������ȁA���̂����߂͈���Ɍ���ꂸ�A�������b�g�̎��[�͂�����������ɁA�ނ̌������ɎR�Ɛς܂�����ł����B |

�h�C�c���w���A�k���̑��_�������x�[�����O���₩�����}���K

|

�@�����������Ă��邠�����ɁA�܂��ꓖ��ɓ������̂��O�������[�h�ł��B

�@�������b�g�̂�����̂́A�O�������[�h�𒍎˂����ƁA����ȑO�ɐA�t��ꂽ�v�����i���Ȃ��邱�Ƃ̂ł���ʁj�̃W�t�e���A�ۂ̂��̂����������ɂ��ς��āA�����c�ꂽ�̂ł����B

�@�����āA�ЂƂ��т���������ԂɂȂ����������b�g�́A���x�͕��ʂȂ�Έ�_�[�X�͏[����������Ă��܂��Ƃ����قǑ����̋ۂ𒍎˂���Ă��A�ы؈�{�t���Ă��Ɍ��C�ɂ͂˂܂���Ă��܂����B

�@�ނ�́A���S�ɖƉu�ɂȂ��Ă����̂ł��I

�@�x�[�����O�̂��̎����́A�����܂��R�b�z�̌������ő�]���ƂȂ�A���傤�Ǔ����悤�Ȏ���������Ă����k�����A�x�[�����O�ɂ����߂��āA��������������e�^�k�X�ۂɊ��������������Ŏ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�@����������̓n�c�J�l�ł��������b�g�ł��A���x�������J�Ԃ��Ă��A�����݂͂�Ȏ���ł��܂��܂����B

�@�����e���g���Ə\�ܓ��̂����Z���A�܂�l�\�p�[�Z���g�̊����ŁA���܂��������Ƃ��킩��܂����B

�@����łƂɂ������ɂ��A�������e�N�k�X�ۂɑ��ĖƉu�ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��ؖ����ꂽ�̂ł��B

�@����A���t�����͑̂̒��𗬂�Ă���t�̂̂����ŁA�����Ƃ����V�ɂ�����������̂ł���Ƃ����A�������M�O�̎�����ł������x�[�����O�́A�W�t�e���A�ۂɑ��ĖƉu�ɂȂ����������b�g�ɁA���x�͑�ʂ̃W�t�e���A�őf�𒍎˂��A�����͂��̓őf�ɑ��Ă��Ɖu�ł��邱�Ƃ��ؖ����A���悢������āA

�@�u�����̓����̌��t�̒��ɂ̓W�t�e���A�ɑ��ĖƉu�ɂȂ�悤�ɂ������鉽����������ɈႢ�Ȃ��I�v

�Ƃ����m�M���ӂ��߂܂����B

�@����Ɉ������Ĕނ́A���̖Ɖu�ɂȂ�����������Ƃ������t���ǂɂ����A���̒�̂ق��ɂ����܂��������̏�ɁA���ݏo�Ă��錌���������グ�A���̌����ƃW�t�e���A�őf�Ƃ܂��������t���A�V��̃������b�g�ɒ��˂��邩�A���邢�͂͂��߂͌��������𒍎˂��Ă���āA���̂��ƂŃW�t�e���A�őf�𒍎˂��邩�A���̂ǂ���̕��@�ł���Ă݂Ă��A���̓����̓W�t�e���A�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�����ׂ������ɂ����������̂ł����B

�@�M���������قǂ̑听���ł��B

�@�����ăo�X�c�[���́A�ۂ̓ŗ͂���߂��t�f�a���N�`���ŁA�r���t�f�a�������Ă�邱�Ƃ��ł��܂����i1.4�Q�Ɓj�B

�@���ꂩ�瓯���悤�ȕ��@�ł����������a���N�`���ŁA�q���̖����~���܂����i1.6�Q�Ɓj�B

�@�������A�����ɂ��܈�A���������̕���ŁA�S���V�����������J���ꂽ�̂ł��B

�@�x�[�����O�̓W�t�e���A�ɑ��ĖƉu�ɂȂ����������b�g�̌��t���A�V��̃������b�g�̑̂̒��ɓ���Ă��Ƃ������@�ŁA���̃������b�g���W�t�e���A����~���Ă�邱�Ƃ��ł����̂ł��B

�@���̎����͐���������x�Ɠ����a�C�ɂ����炸�ɂ��ނ悤�ɂȂ邱�ƁA�܂�Ɖu�̏�ԂɂȂ�Ƃ������Ƃ̃J���N����������邽�߂ɍl���o���ꂽ�A����܂ł̊w���̂ǂ�ɂ����Ă͂܂�Ȃ��A�������������Ă��邱�Ƃ������Ă��܂����B

�@���̉������̐��̂͂��̓����͂܂��n�b�L���ƂƂ炦���Ă����킯�ł͂���܂���ł������A�Ƃ������Ɖu���ꂽ�����̌��t�̒��ɂ́A���̓����̑̂̒��ɓ������ƁA���̓��������Ɖu�̏�Ԃɂ����Ă��܂����Ƃ��ł���A�����������݂��Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł����B

�@�x�[�����O�́@����Ɂu�R�őf�v�Ƃ������O�����܂����B

�@�u�őf�ɑR������̂�����R�őf���B�Ȃ�قǂ��̖��O�̓s�b�^�����B�v

�Ƃ����킯�ŁA�u�R�őf�v�͂����܂��݂�Ȃ̂������Œʗp����悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ���œőf�Ƃ����A�e�N�k�X�ۂ��W�t�e���A�ۂƓ����悤�ɁA�őf�����ɂȂ��Ă���ۂł��邱�Ƃ��A�k���̎����ł��łɂ킩���Ă��܂����B

�@�ł�����A�W�t�e���A�Ŋm���߂�ꂽ���Ƃ��e�^�k�X�ɂ����Ă͂܂邩�ǂ����������Ă݂�A�܂��ƂȂ��`�����X�������킯�ł��B

�@�x�[�����O�Ɩk�����A�����Ƀe�N�k�X�őf�ɂ��Ă̖Ɖu�����Ɏ�g�̂́A����O�ł��B���̎����͗\�z�ǂ���A�k���������Ȍ`�Ŏ��o�����Ƃ��ł����e�^�k�X�őf���A�܂��R�őf�����o�����Ƃ��ؖ����܂����B

�@�����ŏ��߂ē�l�̖��O�ŁA�ꔪ��Z�N�̏\�Ɍ����Ö@�ɂ��Ă̗��j�I�Ș_�������\����邱�ƂɂȂ����̂ł��B

�@���̘_���̂͂��߂̂ق��ɁA��l�͂��������Ă��܂��B

| �@�u�c�c�c���āA��X�̈�l�A�x�[�����O�̓W�t�e���A�ɑ��ĖƉu�ɂȂ����_�C�R�N�l�ƃ������b�g�̌����ŁA����܂ł̊w���̂ǂ���Ƃ��Ă݂Ă��A�����̓����̖Ɖu������ł��Ȃ����Ƃ��m���߂��̂ŁA����ȊO�̌��������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�c�c�c����������͉�X���W�t�e���A�̏ꍇ�ɓ���ꂽ�o�����e�^�k�X�ɂ��Ă͂߂���A���߂Ė��炩�Ɍ������邱�Ƃł������B�v |

�@�d���̏�ł̃x�[�����O�Ɩk���Ƃ̊W�͂��悻����Ȃӂ��������̂ł����B |

�e�^�k�X�ۂ��������Ă���k��

|

�@���Ƃ�肱�ꂾ���̎����ŁA�������ܐl�Ԃ̃W�t�e���A��j�����̗\�h�E���Â��ł���悤�ɂȂ����킯�ł͂���܂���B

�@�����Ö@�����p�������܂łɂ͂Ȃ����ꂩ���A���炩���߂���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂�����ł�����܂����B

�@�������k���́@���̘_�������\����Ă����N��ɂ͗��w�̊�������āA���{�ɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�����������d���ɂ͉���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@���ꂩ��͂��ׂăx�[�����O��[�₻��ɃG�[�����q�A�N�m���ȂǂƂ������A���[���b�p�̌����҂����̎�ɂ䂾�˂�ꂽ�̂ł���܂��B

�@�@�@�@7�@�A����̖k�� top

�@�k���̖��͂��܂�s���̂��̂ƂȂ�܂����B���m�̉ʂē��{����A�l�X�̊��҂�S�i�ɂȁj���Ă͂�郈�[���b�p�ɂ���Ă�����������{�l���w���̒��ł��A�k���قǂ̖��������̗��w��̍��ŏ���������҂͂���܂���B

�@�����������݂ȁA�ނ̐��U����ʂ������������ɂ��w�͂̂��܂��̂ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�@����������ƂƂ��Ɏ���̗����f�������ʂ��A������ŃR�b�z�̂��Ƃɂ��������ނ̂���̂悳���A���̂̌����ɓI�������̂��Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B

�@��������[���b�p�ł͂�����ɂ�������ɂ��A�����悤�Ȏd��������Ă��鋣�����肪������ł����܂�������A������Ƃł����f������Ō�A���̐l�͂����܂��ǂ��ʂ���Ă��܂��Ƃ������������荇���̒��ŁA�b�i�����j���ɒb����ꂽ��ł̏����ł����B

�@�Ƃ��낪���̂悤�Ɉ������ڂ����|�̌��i��j���Ȃ���ɒ��l�߂��Z�N�Ԃ̗��w�������I���āA�k�����A���Ă���������\�ܔN�̌̍����{�ł́A�悤�₭������̍��{�ɂȂ閾�����@���ł�������ŁA�킪�����ߑ㉻������̋��Ƃ݂��Ă�������푈���A�܂��n���Ă͂��܂���ł����B

�@�����Ĉ�w�E�ł�������w��w���̋����������A����܂ł̃h�C�c�l�����Ƃ�����Ԃ���ʂ��o���āA�ǂ����S���h�C�c���w���I�������{�l�ɓ��ւ���Ă���A�܂���N�o�i���j���o���Ȃ����Ƃ������Ƃ���ł����B

�@����܂����`���`�����̎���ŁA�R�b�z�̌������̂悤�Ɏ��͂̂�������A�����Y�����ƂȂ��ŁA���ꂼ��̌����ɔM������ȂǂƂ�����Ƃ���܂łɂ́A�قlj��������̂ł����B

�@�����Ŕނ͂ǂ����Ă����R�̑叫�݂����ȋC�����ɂȂ炴��Ȃ������̂ł��B

�@����ł��A����A�k�������߂đ�w�ɐE��ꂳ�������Ȃ�A�܂��悩�����̂ł��B

�@�Ƃ��낪�ނ͓�����w����h�C�c�֗��w�����̂ł͂Ȃ����������ɁA��w�ɂ͂��łɏ������K�������Ƃ��Ă����܂��Ă��܂�������A�u�v���t�F�\�[���v�Ƃ������������ǂ�قnj��Ђ��������ɂ��Ă��A��w�ɂ͖k�����}�������]�n�Ȃǂ͑S���Ȃ������̂ł���܂��B

�@�܂��A�ނ��h�C�c�ɗ��w���������̓����Ȃ̂ق��ł��A���������q���w�̏����̂Ƃ�����d����Ă��āA�����ł��ڐV�������Ƃ�����Ă����������炢�ɍl���Ă����̂ł��B

�@������A�ۊw����ɕ������邽�߂̌�����������ȂǂƂ����l���́A���܂��͂�������܂���B

�@�����č��ƂȂ��Ă͍ۊw�Ő��E�I�ɒm���Ă��܂����k���̖������A�������Ė��҂��Ƃ�������̑ԓx����葱���܂����B

�@�k���͂��̂Ƃ��l�\��ˁA�l�Ԃ̈ꐶ�ł����܂��ɖ��̏�肫��������������̔N��ł��B

�@�ނ̎����܂��̕��������́A�����ł܂�����ґR�Ɠ����������܂��B

�@�����Ă��̐����̂����ނ��܂܂ɔނ����ǂ������́@����܂ł̂悤�ɂЂ�����ƌ������̒���ꀋ��i������j��ɂ��Ă���悩�������Ƃ͈���āA���܂��܂̍l���������Ă��鐶�g�̐l�Ԃ�ǂ��āA�����̍l���ǂ���ɂ��Ƃ�i�߂悤�Ƃ���A�ǂ����Ă������邱�Ƃ��ł��Ȃ��D�܂݂�̐킢�ł����B

�@�ނ̐g���ɂЂ���ł������ƉƁA�����Ɩk���̐^�ʖ��i����߂�����j���A�O�ʂɂ��ǂ�o�Ă����̂͂��ꂩ��̂��Ƃł��B

�@����ȗ��A���a�Z�N�i���O��j�Z���\�O���̖����A���\�˂ʼni������܂ł̎l�\�N�ԁA���邢�͓`���a�������̌��݂ɁA���邢�͌��j�×{���w�{�����x�̌o�c�ɂƂт܂��܂����B

�@�܂��ӔN�ɂ��k�����������A���{��t��A�c���`�m��w��w�����Ȃǂ̗v�E�����Ɉ��āA���ꂼ�ꗧ�h�ɂ��̐ӔC���ʂ��܂����B

�@�Ƃ͂������̂̎����̉Ȋw�̔��W��S����O�肷�闧�ꂩ��݂�A�ۊw�ł����������ꂾ���̋Z�p��g�ɂ����k�����A����ɂ��̓��ŏ[���Ɋ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������͎̂�Ԃ��̂��Ȃ������ł������Ƃ����ׂ��ł���܂��傤�B

�@�܂��ނƂĂ������̌㔼����������݂āA

�@�u���ꂪ�A���̖{�ӂł������B�v

�ƁA�͂����Č����ꂽ�ł��傤���B

�@�k�����A�����Ă��玀�ʂ܂Œ�R���������̂͌��ǁA�����̉Ȋw��{�C�ɂȂ��Ĉ�Ă悤�Ƃ����A�����O������̎蕨�̒m���ł������ɂ������Ƃ����A���̐��{�̂����ł����B

�@����������́@���܂��ɔ��������Ă���̂ł��B |

���̖k��������

|

�@�k���͍Ō�܂ō����ɂƂǂ܂��Ċ撣�����̂ł������A���݁A�D�G�ȉȊw�҂ŊC�O�ɈڏZ����҂̐����A�N�ƂƂ��ɂӂ��Ă���Ƃ���������A���������{�l�͂����Ɛ^���ɍl���Ă݂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���͍ۊw�Җk�����ǂ����Ă��̂悤�Ɏ��ƉƁA�����Ɩk���ɕς�Ȃ���Ȃ�Ȃ���������������݂�Ƃ��A�������̕��͂��v���o���̂ł��B

�@���܂�����݂Ȃ���ɓǂ�ł�����āA���̏͂��I���ɂ������Ǝv���܂��B

�@����͖������{���珵����Ē����ԁA������w��w���ŋ����Ă����G���E�B���E�y���c�Ƃ����搶�́A���{�ݗ���\���N���L�O���Ė����O�\�l�N�i���Z��j�ɂ��您���ꂽ�j�T�̐ȏ�ŁA�搶���q�ׂ�ꂽ���̂悤�Ȍ��t�ł��B

�@�u�c�c�c���݂̂�Ƃ���ł͐��m�̉Ȋw�̋N����Ƃ��̖{���Ɋւ��āA���{�ł͂����ΊԈ���������Ŏ������Ă���悤�ł��B

�@���{�l�͂��̉Ȋw���A�N�ɂ��ꂱ�ꂾ���̎d��������@�B�ł���A�ǂ������̏ꏊ�ւ��₷���^��ł����Ŏd���������邱�Ƃ��ł����@�B�ł��邩�̂悤�ɍl���Ă��܂��B

�@����͌��ł��B

�@���m�̉Ȋw�͂������ċ@�B�ł͂Ȃ���̗L�@���ł���܂��āA���̐����ɂ͑��̂��ׂĂ̗L�@�̂Ɠ��l�ɁA���̑�C���K�v�Ȃ̂ł��B

�@�c�c�c���m�̐��_�I��C�͎��R�̒T���A���E�̓�̋������߂����āA�����̂����ꂽ�l�X������N�ɂ킽���ēw�͂��������ł���܂��B

�@����͋��̓��ł���A���𗬂����𗬂����邢�͐g���Ă���Ď��������ł���܂��B

�@����͐��_�̑哹�ł���A���̓��̔��[�ɂ̓s�^�S���X�A�A���X�g�e���X�A�q�|�N���e�X�A�A���L���f�X�̖��O���݂��܂����A���̓��̈�ԐV�����ڕW�̐ɂ́A�t�@���f�[�A�_�[�E�B���A�w�����z���c�A�E�B���q���E�A�o�X�c�[���A�����g�Q���̖��O���L������Ă��܂��B

�@���ꂱ�����[���b�p�l��������Ƃ���ŁA���E�̉ʂĂ܂ł��g�ɂ��Ă��鐸�_�Ȃ̂ł���܂��B

�@���N�I�@���N���܂������O�\�N�̂������ɁA���̐��_�̏��L�҂𑽐����̒��ԂɎ����ꂽ�̂ł���܂��B

�@���m�e���͏��N�ɋ��t�𑗂����̂ł���܂����A�����̋��t�͔M�S�ɂ��̐��_����{�ɐA�����A�������{�������g�̂��̂ɂ��Ă�낤�Ƃ����̂ł��B

�@�������ނ�̎g���͂����Ό������܂����B

�@���X�A�ނ�͉Ȋw����Ă�l�łȂ��Ă͂Ȃ炸�A�܂������Ȃ낤�Ǝv���Ă����̂ɁA�ނ�͉Ȋw�̉ʎ���蔄�肷��l�Ƃ��Ď戵��ꂽ�̂ł����B�c�c�c

�@�����ē��{�ł͍��̉Ȋw�̐��ʂ�����ނ炩����낤�Ƃ����̂ł���A���̍ŐV�̐��ʂ�ނ炩����p�������Ŗ������A���̐��ʂ������炵�����_���w�ڂ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B�v |

top

�������������������������������������������������������������������������������� |