|

****************************************

HOME 概要 気球 リリエンタール ライト兄弟 リンドバーグ ホイットル

Ⅰ モンゴルフィエ兄弟とシャルル教授(気球)

空気より軽いガスを使って、人間は初めて空を飛んだ。

熱空気と水素ガスの気球競争は、パリの市民を熱狂のルツボにたたきこんだ。

1 雲によせる夢 top

「おい、ジャック、御覧よ。あの雲のきれいなこと。」

兄のジョゼフが大きな声でさけんで、西の空を指さした。

南フランスのなだらかにつらなるビバレー山脈。

くっきりと黒いその峰々の上を、夕日をあびてまっかにそまった雲が、ゆっくり流れていく。

「ああ、ほんと、すばらしい雲だなあ。まるで生き物みたい。」

弟のジャックも、そばにならんで、うっとりと遠く目を向ける。

「ねえ、ジャック。雲は空を自由に飛べるのに、人間はなぜ飛べないんだろう。」不意にジョゼフがポツリといった。

「きまってるじやないか、雲は空気より軽いから、一人でに空へ上っていく。

人間のからだは空気よりずっと重いから、どんなにジタバタしたって、空を飛ぶわけにはいかないのさ。」

「ああ、僕もあの雲みたいに、空高く上って、あちこちと飛んでみたいなあ。

空の上から町や森を眺めたら、どんなにおもしろいだろう。

何もかもまるで箱庭みたいに小さく見えるだろうな。」

「またはじまった。兄さんの夢物語が。」

弟のジャックは兄より五つも年下のくせに、ませた口つきでたしなめる。

「そんなに空を飛びたいなら、仙人みたいに、雲に乗ることでも考えたらいいさ。………もし、できるならね。」

「雲に乗るか、………そいつはどうにもならないな。いや。それより。雲にぶら下がるてはどうだ。

雲を袋につめてそいつにぶら下がる。これなら空までフワフワ上がれるだろう。」

「冗談はいいかげんにしてくれよ。それこそ雲をつかむような話じやないか」 |

モンゴルフィ兄弟

|

弟は笑いかけてフッと笑いをひっこめた。目がキラリと光った。

「兄さん、雲には手が届かないが、煙ならつかまえられるよ。煙だって雲と変わりはない。

やっぱり勢いよく空へのぼる。………

うん、こいつはうまい思いつきだ。煙を袋につめてぶら下がったら、ひょっとすると飛べるかもしれないぜ。」

とうとう大人ぶった弟も、兄の夢物語にひきこまれてしまったらしい。

「こいつはおもしろい。物は試しだ。さっそくストーブの煙で試してみょう。」

兄弟ははりきって、家の中へかけこんだ。

「さあ、ストーブの煙突をはずしちまえ。石炭をモリモリくべて、煙をどんどん出すんだ。」

「袋はないか、袋は。いやまず手っとり早いところで、ただの紙で実験するさ」

兄弟の父モンゴルフィエ氏は、このアノネーの町で一番大きい製紙工場の経営者だった。

だから紙なら家にいくらでもある。 |

紙はストーブの煙で天井に舞い上がった

|

ジョゼフが薄い大きい紙を一枚とって、モウモウと立ち上るストーブの煙にかざした。

手をはなすと紙はヒラヒラ動きながらどんどん上がっていって、天井まで届いた。

「すてきすてき、ただの紙でさえこうだ。袋を作って煙をうけたら、もっともっと高く上がるぞ。」

「さあ糊をもってきて、袋をはろうや」」

途端に部屋の外で、かなきり声が上がった。

「大変、火事よ! 水、水! 窓から煙がモクモク出てるのよ!」

母の悲鳴だ。たちまちドカドカと足音がして、雇い人たちがとびこんでくる。

兄弟はあぶなく頭から水をぶっかけられようとして、ちぢみ上がって隅に逃げこんだ。

「おや、おまえたちなの、どうしたの、この煙は………」

もちろん兄弟は、父からも毋からも大目玉をくった。

もうこんな人騒がせないたずらはしませんと、固く約束させられた。

しかしこの子供らしい思いつきが、ずっとあとになって、歴史に残る大発明を生みだそうとは誰が想像しただろうか。

2 名家の息子 top

フランスの東部を北から南へ流れて、地中海に注ぐ大河ローヌ川、その中流に古い大きな町リョンがある。

そのリョンから少し南にはずれた小さな町アノネーが、代々モンゴルフィエ家の住む町だった。

兄ジョゼフ・ミシェル・モンゴルフィエは一七四〇年、弟ジャック・エチエンヌ・モンゴルフィエは一七四五年にここで生まれた。

モンゴルフィエの家はこの土地きっての古い家柄でもあり、町の有力者でまた金持ちだった。

この家の遠い先祖か、一一四七年の第二回十字軍(注)に出征して、トルコにつかまり、シリアのダマスクスに収容されている間に、紙を作る技術を覚えた。

(注=十字軍というのはキリスト教の聖地エルサレムが、トルコ人に占領されたのを取り戻そうとして、ヨーロッパ各国が力をあわせ、エルサレムめざして遠征軍を送ったもの。

一〇九六年から一二七〇年まで、前後八回にわたって遠征を繰返した。

この第二回の十字軍は大失敗で、たくさんの兵士がトルコの捕虜になった。)

そして運よく郷里にかえってから、その技術を土地に伝え、そのおかげでアノネーに製紙業が栄えることになったというのだから、たいした家柄である。

兄弟の父ピエールは中々すぐれた人物で、自分の紙工場を立派に経営するかたわら、町全体の指導にもあたって、アノネーをフランスでも名だかい製紙の中心地に仕上げた。

つまり、彼は町の恩人というわけで、大変尊敬されていたのである。

だからジョゼフとジャックの二人は子供のときからなに不自由なく育てられた。

しかし、兄のジョゼフは小さいうちからよほどの変わり者だった。

引っこみ思案の弱虫で、いつも何か夢見がちで、友だちづきあいもほとんどない。

そのくせ時には人が変わったみたいに、思いきったことをやってのけることもある。

そして、いったんやりたいと思ったことは、人がどうとめようが、どこまでもねばり強くやりぬこうとする。

そんな性格だから、学校でも先生や同級生とうまくいくはずがない。成績もよくない。

だから、ジョゼフの方も学校がいやでいやで、とうとう十三才のとき無断で家をとびだしてしまった。

もちろんすぐつかまって、家へつれもどされたが、両親もこれにはすっかりびっくりして、もう無理に学校にいかせず、ジョゼフの思いどおりにさせることにした。

家出のあと、さすがに彼もしばらくおとなしく家にひっこんでいたが、退屈まぎれに、ふと算数の本を開いた。

ところがどうしたことか、彼はその本にすっかりひきつけられて、夢中になって読みふけった。

それがきっかけで、彼は急に科学につよい興味をもつようになった。

例によって一度やりたいとなったら、とことんまでやりぬく性格だから、猛烈な勢いで数学や物理や化学の勉強にうちこんだ。

とうとう両親をときふせて、少し離れたサン・テチェンヌの町に部屋を借りて、そこで一人ずまいを始めた。

彼は自分の部屋を実験室にして、いろんな道具を集め、せっせと実験にふける。

はては自分の研究をもとにして、いろんな薬品や染料を作って売る、そのお金で暮らしを立て、実験や研究の費用にもあてる。

彼はこうして、金持ちの親の助けをかりないで、一人で質素な生活を続けていった。

両親も変わり者の息子に手をやいたが、こう一人でコツコツやっていくとなると、そう文句もつけられない。

五つ年下の弟ジャックは兄とくらべると、ずっと実際家で、そんなとっぴなことはやらない。

彼はおちついて勉強を続けすぐれた建築家になり、アノネー近辺の教会や住居、工場などの建築に腕をふるった。

だから父は兄よりもジャックのほうをたよりにして、ジョゼフが家を出たあとはジャックを自分の工場の工場長にして、仕事の手助けをさせた。

そのうち父も年をとったので隠居し、ジョゼフをサン・テチェンヌから呼び戻して、兄弟力をあわせて工場の経営をやらせた。

こうして二人の兄弟は、また一緒に住むようになった。

もっともジョゼフのほうは、サン・テチェンヌの実験室をとざしてしまったのではなくて、時々出かけては実験をたのしんでいた。

弟のジャックにしても、元々科学の研究はすきなほうだったから、二人は話もよく合った。

商売のかたわら、二人で力を合わせて工夫をすすめ、小さい発明をいくつもした。

二人のあいだでは、兄のほうが思いつきにすぐれ、弟のほうはその思いつきを実用にうつす才能に富んでいた。

お互いに欠点をおぎないあう、全くうってつけのコンビだった。

3 紙風船とぶ top

さて、兄ジョゼフは四十才をこし、弟ジャックは三十代なかばという、どちらも油ののった働きざかり。

工場から帰って、ひと休みしていたときのことだ。

どこから手に入れたか、厚ぼったい本をひらいて読んでいたジャックが、急に大声をあげた。

「兄さん、ちょっとここを御覧よ。この本に、耳よりなことが書いてあるぜ。」

「どれどれ、見せて」

それはイギリスのプリーストリーが書いた、『いろいろな空気についての観察』(一七七七年)という本だった。

このプリーストリー(一七三三~一八〇四年)という人は、元々牧師だが、科学の実験が大すきで、酸素、二酸化硫黄、アンモニア、酸化窒素などいろんな気体を発見し、化学の歴史にはかならず出てくるほど大きい功績を残した人である。

しかしその頃の学者たちは、おかしなことに酸素や水素、窒素などが別々の元素だとは気がつかず、みんな空気の変わりだねと思っていた。

つまり気体というのは空気一種類しかなく、それが時と場合によって軽くなったり重くなったり、色がついたり匂いを出したり、いろんな違った性質を示すのだと考えたのである。

だから水素は「燃える空気」、酸素は「フロギストンのない空気」、窒素は「毒になる空気」などと、それぞれへんてこな名前がついていた。

気体にいろいろな種類があることをはっきりさせ、とくに酸素が元素だということをつきとめて、それが物が燃える時に重要な役割をつとめることを明らかにしたのは同じこの時代の大化学者ラボアジェの功績である。

ラボアジェのことはあとにも出てくる。

それはともかくプリーストリーのこの本は、いろいろな気体の性質をくわしく説明したもので、のちの研究に大きい影響をおよぼした。

「なるほどねえ、この本を見ると、空気にはずいぶんいろんな変わりだねがあるんだねえ。

ほほう、そうして軽い空気は重い空気の中で、まわりからおし上げられて、フワフワ浮き上がるというわけだな」

「それだよ、兄さん、耳よりな話というのは。」

ジャックがいきいきと目を輝かす。

「ほら、僕たち子供の時に、ストーブの煙で紙を飛ばして、さんざん叱られたことがあったじやないか。

この本を読んで、あの紙が何故、天井まで上がったのか、その訳がわかったんだ。

つまりストーブの熱で空気があったまって軽くなる。

軽くなった空気はまわりの冷たい空気におし上げられて、天井めざして上っていく。

紙はその空気の流れにはこばれて、ふわふわ浮いていったと、こういうわけさ。」

「なるほど、じゃあその熱ったまって軽くなった空気をつかまえて袋に入れたら、袋ごと空に浮き上がるというわけだな」

「そう何だよ、僕らが子供のとき思いついたことは、ちっとも間違っていなかったんだ。

さあ、もういっぺん試してみようよ。もういくら煙を出したって、叱る人はいないからな。」

さあ、子供の時の夢が生き返った。

兄弟ともはりきって、熱い空気を使う気球の研究にとりかかった。

紙は商売ものだから、いくらでも使える。二人は商売のひまをみては紙を貼り合せて大きい袋を作った。

そのかたわら、藁や毛くずを燃やして、煙を作ってはその浮力の具合を調べた。

一七八二年の末、とうとう直径一メートルもある、底に口のあいた大きな紙袋ができた。

兄弟は、まず、部屋の中で、この袋を浮かしてみることにした。

藁を燃やして煙をあげ、その煙を袋に受けた、袋が煙でいっぱいになると、かなりな浮力が生まれて、袋は浮き上がろうとしてフワフワ揺れた。

手をはなすと、すばらしい勢いで上がっていき、広間の天井にぷつかって、しばらくそのまま止まっていた。

そのうち中の空気が冷えてきて、袋はゆっくり下りてきた。

「成功、成功、うまくいったぞ。

もっと大きい袋をつくれば、今度は少し重いものをぶらさげても、平気で上がっていくだろうよ」

「そうだ。いずれはウンと大きい気球で、空へ上ってやろう」

兄弟は勇みたって、今度は雇い人にも手伝わせて、直径五メートルもある大きな気球を作り始めた。

こんな大きな袋になると、紙を貼り合わせただけではどうにもならない。

そこで、リッネルの布を縫い合わせて袋をつくり、その内側に紙をはって、空気が漏れないようにした。

この気球はあくる一七八三年の春にできあがった。

4 アノネー町の大事件 top

もちろん、今度は部屋の中で実験するわけにはいかない。戸外で思いきり高く飛ばしてみることだ。

「そうだ。どうせ実験するなら大勢の人を集めて、見物させてやろう。」

「それがいい。きっと世間もびっくりして、我々の仕事の価値を認めてくれるだろうよ。」

ちょうどうまいことに六月初めに、ビバレー県の県議会がこのアノネーの町で開かれることになっていた。

県議会の議員といえば、地方で一番の有力者たちばかりだ。

その目の前で実験をやれば、宣伝価値も充分、いっぺんにうわさが広まるだろう。

そこで二人は、県議会あてに、

「きたる六月五日に、私たちが発明した気球の実験をやりますから、ぜひみなさんで見においでください。」

と招待状を出した。 |

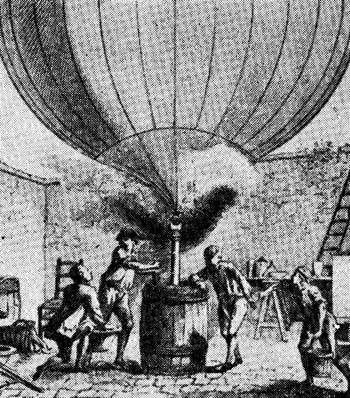

兄弟は県議会の日に紙の熱気球を飛ばした

|

いよいよ当日になると議員たちはもちろん、うわさを聞いた町の人々が、会場の広場にぞくぞく集まった。

広場のまんなかにあながほられ、燃料の藁(わら)が山のようにつんである。

予定の時刻が近づくと、モンゴルフィエ兄弟が、リンネルと紙で作った大きな袋をそろそろと運んでくる。

直径五メートルという途方もたい大きさに、見物人は胆をつぶした。

「あんなでかい袋が、本当に空へ上がるのだろうか。」

準備が整うとサッと藁に火がつけられた。

モウモウと煙が上がり、袋の下の口からぐんぐん吸い込まれる。

しわだらけだった袋が、ピンと張りきり、左右にフワフワ揺れだす。

数人の頑丈な男が、しっかり気球をおさえつけていても、負けてしまいそうなぐらい、浮力が大きくなる。

「それっ、手をはなせ!」

ジャックの指図で、男たちはいっせいに手をはなす。

自由になった気球は、口から煙をはきながら、矢のような勢いで空にのぼり、みるみる小さくなる。

そして風に流されて、まもなく空のかなたへ姿を消した。

見物人は、すっかり気をのまれて、声もたてない。

気球が見えなくなって、やっとわれにかえり、ワーッと、喝采の声をあげる。

黒山の人々がモンゴルフィエ兄弟のまわりをとりまいて、口々にほめそやす。

「すごいぞ、大成功だ!」

「びっくりしたぜ、あんな大きな袋が、あんな高く上がるなんて」

気球は約二千メートルの高さまでのぼり、二キロ離れた地点に落ちた。

飛行時間は約十分、これが人類の歴史のうえで、初めて飛んだ気球だった。

アノネーの町役場では、さっそくパリの政府あて、特急の報告書をはこばせた。

「一七八三年六月五日、当地に住むモンゴルフィエ氏兄弟は、不思議な空気を使って、タフタ織りの大きな袋を空高く飛ばしました。」

5 シャルル名乗りを上げる top

モンゴルフィエ兄弟が気球を飛ばしたという知らせはパリに大騒ぎをまきおこした。

新聞(といって丸いまのような日刊新聞ではなく、いまの号外みたいなお粗末なものだが)は大げさに報道するし、一流の学者たちを集めているパリの科学アカデミーでは特別な専門委員会をつくって、この問題の調査に当らせることにした。

パリの市民たちは、このすばらしいニュースに熱狂した。

「ぜひ、その気球とやらの飛ぶところを、この目で見たい」

「そうだ、そんなすばらしい大発明というなら、草ぶかい田舎町などで実験してないで、この首都パリで堂々とやってみせたらどうだ。」

とうとう、科学アカデミーの指導者ラボアジェが提案して、モンゴルフィエ兄弟をパリヘ招き、大衆の目の前で実験をやってもらうことにした。

さっそくアノネーヘ使者がおくられ、一方実験の費用として、一万ルーブルという大金が集められた。

もちろんモンゴルフィエ兄弟は喜んでパリ行きを引受けた。

しかしパリ市民に見せる気球を作るのに、かなりの時間がかかる。

どうしても、秋にならないと気球はでき上がらない。

気の短いパリっ子は、待ちきれないで、ジリジリし始めた。

「モンゴルフィエでなくたって、誰だっていい。早いこと気球の実験を見せてくれる人はいないか。」

「田舎の紙屋がやれたことを、パリの学者先生がやれないことはあるまい。」

しびれをきらしたパリ市民の声にこたえて、「私がやってみせましょう」と名乗りを上げたのはその頃パリに名のとどろいた、シャルル教授だった。

ジャック・アレクサンドル・セザール・シャルルは、一七四六年にボージャンシーで生まれた。

若いころからパリヘ来て大蔵省の下っぱ役人になり、勤めのかたわら絵や音楽を勉強し、そのほうでも立派な腕前になった。

だがそのうちに、政府が予算をへらすために役人の首きりをやったので、シャルルもそれにひっかかって失業してしまった。

ちょうどその頃、アメリカのべンジャミン・フランクリンが避雷針を発明し、それの実験がパリで大変流行していろいろな人が自分自分で工夫してその実験をやっていた。

シャルルもこれに興味をもち、その実験をやってみたのが病みつきで、すっかり物理学に夢中になり、一心に勉強してとうとうパリ工芸学校の教授となった。

シャルルの実験は非常にたくみなもので、その頃アメリカの使節としてパリに来ていたフランクリンも、彼の実験を見て、

「自然そのものが、シャルルの命じるとおりになるみたいだ」

とほめちぎったぐらい、彼の実験を見にいくのがパリの紳士や貴婦人の流行のひとつとなった。

だからシャルルの名は、フランスはもちろん、ヨーロッパじゅうになりひびいていた。 |

シャルル教授――『気体の体積は温度に

比例する』シャルルの法則を発見した人物

|

6 危険な水素 top

さて、シャルルは、モンゴルフィエ兄弟に代わって、気球を飛ばしてみせましょうと請け合いはしたものの、モンゴルフィエがいったいどんな気体を使って気球を上げたのか、さっぱりわからない。

アノネーからの報告は、不思議な空気とあるだけで、何のことやら見当もつかない。

「もちろん、モンゴルフィエは水素を使ったにちがいない。

水素は空気の十四分の一という軽さだから、こいつを袋につめたら、たやすく空に上がるはずだ。」

シャルルは学者だから、まずそっちへ頭がいった。

まさかただの空気をあたためたものだとは、思いつかなかった。

水素はそれよりかなり前、一七六六年にイギリスのキャベンディシュが発見していた。

この人も水素が元素だとは気がつかないで、やはり空気の一種だと思い、「燃える空気」なんて名をつけてすましていた。

今は学校の実験でも、硫酸に亜鉛くずをほうりこんで簡単に作ることができるが、その頃はいまと違って、硫酸の値段がひどく高かったから、水素をたくさん作るのは容易でなかった。

またよく知られているように、水素は火がつきやすく、いったん火がつくと爆発したりすごい熱を出したりして、とても危険なものである。

取扱いによほど注意しないといけない。

実をいうとモンゴルフィエ兄弟も、最初は水素を使うことを考えたのだが、値段も高いし危ないし、その上お手のものの紙では漏れてしまうので、あきらめて熱気球の方へうつったのである。

「水素となると、こいつを何にためるかが問題だな。紙や布の袋では、すぐ漏れてしまうし………」

シャルルも、モンゴルフィエと同じ難題にぶつかったわけだが、文化の中心パリにいるだけに、彼のほうがずっと有利な立場にあった。

その頃ちょうど、ゴムを溶かす方法がみつかり、これを絹の布にひいて、水や気体を通さなくする技術が発明されていたのである。

シャルルはさっそく、このゴム引き布を利用した。

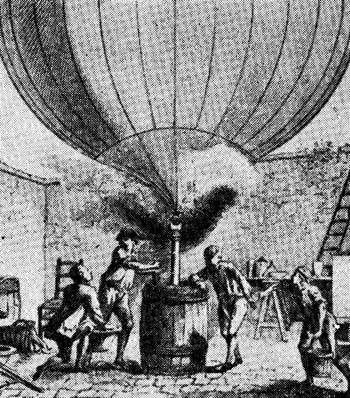

彼は知り合いの技術家ロベール兄弟に指図して、直径約四メートルのゴム引き布の袋をつくらせた。

これができ上がるとシャルルはロベールの工場の庭で、袋に水素をつめる仕事にかかった。

大きな樽に鉄くずと水を入れ。少しずつ硫酸をつぎこむ。

硫酸が鉄をとかし、水素がブクブク泡になって出る。

樽には管がついていて、そのさきが気球の口にはまっている。

できた水素は管を通って気球にはいり、だんだんにふくらましていくという仕掛だ。

この作業は八月二十三日から始まった。

しかし、水素がちょっとずつしか出ないので、袋がいっぱいになるまで、四日間もかかった。

そのあいだ物見高い見物人が作業のすすみぶりを見ようと、毎日黒山のようにおしかける。

タバコでもすっている人がうっかりそばへよったら大変、水素に火がついて、まわりの人は一度にけしとんでしまう。

群衆の整理にも汗だくのありさまだ。

硫酸が鉄をとかす時には、かなりの熱を出す。

樽があんまり熱くなったら、上から水をぶっかけて冷やさなければならない。 |

気球に水素をつめるシャルルたち

|

八月二十六日、やっと気球はいっぱいになった。

実験の会場はシャン・ド・マルスの練兵場。

群衆の整理にすっかりまいったシャルルは見物人が集まらないよう、気球を運ぶのに真夜中をえらんだ。

タイマツをかざしたシャルルが先にたち、そのあと気球を木の枠にのせて人夫たちがそろそろと担いでいった。

「なんという気味のわるい行列だ。まるで死神の行進だ」

行きあう人は心の底までゾッと寒気がしたという。

7 パリに上がった水素気球 top

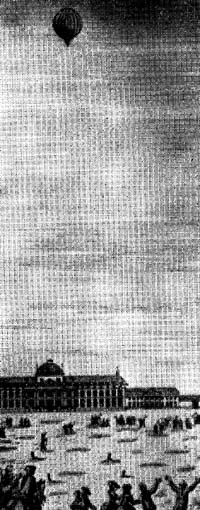

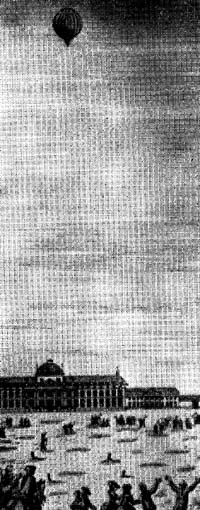

あくる八月二十七日、ちぎれ雲のとびかう、雷雨ふくみの天候だった。

この日シャン・ド・マルスの会場に集まった人は、五万人をくだらなかったともいい、いや、その頃のパリの全人口の半分の三十万が集まったという説もある。

ともかくすごい人出だった。

着かざった貴族や紳士、貴婦人たち、老人や子供まで含めて練兵場は人波でうずまった。

もちろん近くの建物や丘、木の上まで、人、人、人の山だった。

夕方の五時、真っ黒い夕立雲がたちこめて今にもふりだすかという時、ドーン、ドーンと大砲が二つ鳴った。

「さあ。合図だ。いよいよ上がるぞ!」

何万という観衆がかたずをのんで見守るうちに、綱が切られる。

みるみる、気球はグングン空をかけ上って、黒雲の中へ消えてしまった。

その前にも雨がちょっと降って気球が濡れていたため、ピカピカとひらめいて、文字どおりいなずまのような速さだった。

期待にみちあふれていた観衆にとってはあっさりしすぎて、ちょっと物足りない感じ。

ドッとばかりどよめきの声が上がる。口々にシャルルをほめたたえる叫び。

その途端、あいにく土砂降りの雨が降ってきた。

群衆はあわをくって右往左往、木かげをもとめて逃げまわる。

しかし興奮の覚めない連中は、びしょぬれに濡れようが何のその、口から泡をとばして大議論だ。

「いや、えらいことだよこれは、ただの袋があんなに高く飛び上がるとは」

「あの袋に篭をぶら下げれば、人間も鳥みたいに飛べるというもんだな」

「ああ、長生きはしたいもんだ。ぜひ気球に乗って、地上の人間を見おろしてやりたいな。」

「気球に人を乗せて、見物料をとったら、すばらしい金もうけになるぞ。」

「わしのすばらしい思いつきをご披露しよう。

空の上の方はいつも冬みたいに寒いそうだから、氷だの肉だの気球に積んで、空高く上げておいて、降りるときは綱で引きおろすんだ。いくらでも長もちさせられるというものさ」

おしゃべりをそばで聞いていた、分別のありそうな老人が、苦々しそうにつぶやいた。

「何だくだらん、こんな子供だましに夢中になりおって。

気球なんてただの玩具(おもちゃ)じゃ、何の役にたつもんか。」 |

パリの上空に上った

シャルル最初の水素気球

|

老人はそばでニコニコしている一人の人間の顔をふと見て、アッと声をあげた。

「これはこれは、フランクリン先生、あなたもご見物でしたか。………

大学者の先生にお会いできるとは、全く運のよいことで………

時に先生にうかがいますが、こんな気球なんて、何の役にたつものでございましょうか。」

老人はフランクリンが、気球の悪口をいってくれるものと期待していた。

ずぶぬれのフランクリンは、相かわらずにこやかに、こう答えた。

「ご老人、あなたは生まれたばかりの赤ん坊が、何の役にたつとお考えですか?」

老人はぐっとつまって、返事ができなかった。

フランクリン(凧を揚げて雷が電気であることを発見した学者、のちアメリカの政治家)は、気球がやがて大人になって、科学の研究や人や荷物を運ぶのに、大変役にたつだろうと確信していた。

彼は気球の進歩に大変関心をもち、その後も気球の実験があるたびに、かかさずやってきてはジッとするどい目で観察していたのである。

8 モンゴルフィエの挑戦 top

黒山の群衆のかげから、そっとシャルルの気球の上がるのを、始めから終わりまで観察していたのは、フランクリンだけではなかった。

地味な服装をした色のあさ黒い男が、帽子をまぶかにかぶって、するどい目でなりゆきを見守っていたのである。

群衆が散りぢりになったあと、その男はそっとつぶやいた。

「残念だ。一足違いで先をこされたが、しかしもうちょっとだ。いまに目にもの見せてやるぞ」

男はびしょぬれのまま、大またでパリの大通りを歩いていった。科学アカデミーの事務所につく。

そこには気球見物を終わって引上げてきたアカデミー会員たちが、衣服をかわかしながら、まだ興奮のさめない顔で、おしゃべりをかわしている。

もちろん話題はシャルルの気球のことばかりである。

男はスタスタ部屋の中へふみこんで、大声をあげる。

「初めてお目にかかります。私はアノネーからきたジャック・モンゴルフィエと申すものです。」

雑談の声がピタリとやんで、学者たちはいっせいに男の顔に目を注ぐ。

ハハァー、これが話にきくモンゴルフィエ兄弟の弟のほうか………、

「さっそくですが、今日上がりましたシャルル教授の水素気球は、非常に危険なものですから、今後は作るのを禁止していただきたいと思います。

万一あれに火がついたら、なにもかもこっぱみじん、まわりにいる人は黒こげになります。

あんな危ないものは、ほっておくわけにいきません」

学者たちは一瞬ポカンとした。そのうちに一人が、こう聞き返した。

「しかし、いくら危ないといったところで………第一あなだだってあれと同じ気球を作ったはずじゃないですか。

シャルル教授の気球を作っていけないというなら、モンゴルフィエ氏の気球も、当然作ってはいけないことになりますね。」

ジャックは首をふって、ここぞとばかり声を強めた。

「いいえ、私どもの気球はあれとは大違いです。私のほうはちっとも危険ではありません。

水素なんて燃えやすいガスは使わないのですから。」

相手はますます目を見開いた。

「なんですと? じゃあ、シャルル教授はあなた方の気球を真似て作ったといっておられたが、本当は全く別物だというわけですね」

「そうなのです。ですから水素気球を作るのは禁止して、私どもの気球だけ作らせるように決め手いただきたいのです。」

もう一人の学者がそばから口を出した。

「じゃあ、あなたの方の気球はどんな空気を使うのですか」

「それはいま申しあげるわけにはいきません。

しかし、私どもの方もアカデミーのお頼みで、着々準備をすすめておりましたから、もう二週間ほどお待ちくだされば、実際に空へ上げて御覧にいれましょう。

もう袋はちゃんとでき上がっておりますから。」

学者たちは顔を見あわせた。

「モンゴルフィエさん。あなたはシャルル教授の気球を禁止してほしいとおっしゃるが、いまのお話だけではなんとも見当がつきかねる。

こうしていただきましょう。

とにかく前からお願いしたとおり、我々の目の前であなたの気球を上げてください。

その結果を見たうえで、我々が相談して、シャルル教授の気球を禁止するともしないとも、ご返事することにしましょう」

「承知しました。

ともかく我々のほうが、シャルル教授より先に気球を上げたという実績だけはちゃんとお認め願いたい。

もう十日か二週間お待ちください。きっと今日のよりもずっとよい成績をあげて御覧にいれます。」

ジャック・モンゴルフィエは胸をはっていいきった。

彼はシャルルにたいして、気球の競争をいどんだのである。

9 天からふった化け物 top

ところで、八月二十七日の夕暮れにシャルルが上げた気球は雲に隠れたあと、どうなったのだろうか?

その日のうちは、何のニュースもきかれなかった。

あくる八月二十八日の朝になって、情報はパリに届いた。

それによると気球かたどった運命はこうである。

あとからの調べでは気球は約千メートルの高さまで上がったと思われる。

この気球にはパンパンに水素がつめてあったので、上空へいって気圧がへるに連れて、水素は少しずつ漏れはじめ、だんだん下がって約一時間後、つまり午後六時すぎに、パリから二十キロあまり離れたゴネスという村に落ちた。

もう日はとっぷりと暮れている。

通りがかった百姓たちは、見なれないでっかい怪物が畑の中にでんと座っているのを見て胆をつぶした。

もちろんパリの大騒ぎなど、ちっとも知らない。

「何だこれは?」

「大変だ、地獄から来た悪魔の使いかもしれんぞ。」

騒ぎを聞き付けて近くの人たちがぞろぞろ集まったが、遠まきにしてワイワイ騒ぐだけで、誰も怖がって近づこうともしない。 |

落下した気球は村人たちに化け物と思われ、鋤でズタズタにされた

|

そのうち勇敢な一人が、するどい鋤(すき)をかまえて、そろそろとよっていった。

ところがあいにく微風(そよかぜ)がおこって、気球はフワリフワリとその男の方へ流れてきた。

「ワーッ、助けてくれ、化け物にかみつかれる!」

その男はこわさに夢中になって、ムチャクチャに鋤をつきだした。それが気球の横腹ヘズブリ。

シューッと妙な音がして、気球はヘナヘナになり、クシャクシャにへこむ。

「それ、しめた。敵は参ってるぞ。」

「さあ、みんなして、やっつけてしまえ。」

手に手に鎌や鋤(すき)や包丁を持って、気球をズタズタに切りひらいてしまった。

もちろん中はからっぽだった。

もっともある説によると、氷のかけらが少しはいっていたという。

あとで、この問題を調べた学者はたぶん気球を上げたときふった雷雨に雹(ひょう)が混じっていて、それか破れ目から気球の中へ入り込んだのだろうといった。

それはともかく、百姓たちはまだ安心できない。

「すっかり息の根をとめてしまえ。」

彼らはさらにズタズタに切りきざんだあと、馬の尻に結びつけて、あたりを一時間あまりひきずりまわしたので、さすが丈夫なゴム引き綱も雑巾(ぞうきん)みたいになってしまった。

それがパリの科学アカデミーにとどけられた時、さすがのシャルルも、

「こいつはひどい。こうまでメチャメチャにしないでもよさそうなものだ。」とベソをかきそうな顔をした。

実をいうとシャルルは、こんなこともあろうかと思って、あらかじめ政府に次のようなおふれを出してもらうよう頼んでいたのである。

「天から月食のときの月に似た玉が落ちてくるのを見ても、びっくりすることはない。

それはうすいカンバスに紙をはって作った機械であって、何の害もしない。

科学アカデミーの研究に使うものだから、みつけた人はアカデミーに知らせてほしい。」

ところが政府の役人の怠慢で、このおふれが出だのは、やっと気球を上げる当日になってからだった。

もちろん田舎の端まですぐにおふれが届くはずがない。

シャルルの心配したとおりのことが起こってしまったのである。

せっかくシャルルが苦心してつくり上げた気球は、こんなあわれな運命をたどった。

実験をもういっぺん繰返すには、新しい気球をまた一つ、つくらなければならなかった。

10 熱気球の御前実験 top

さてジャック・モンゴルフィエは気球の準備をすっかりおえ、きたる九月十九日に飛ばすと発表した。

彼はシャルルの鼻をあかすつもりで、自分の気球には生き物を乗せて飛ばすと予告した。

もちろんパリ市民は大喜び、お祭り気分でその日を楽しみに待った。

そればかりではない。

モンゴルフィエの内々の運動が成功して、今度の実験はフランス国王ルイ十六世、王妃アントワネットが、自ら御覧になるということになった。

実験の場所はベルサイユ宮殿の庭ときまる。

人気はいよいよ高まる。

モンゴルフィエにしても、光栄この上なしで準備おさおさおこたりない。

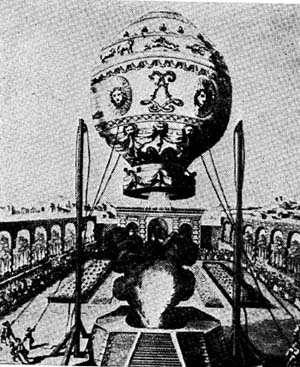

当日になるとイ例によって広場は黒山の人。予定の時刻が近づくと、王さまたちの行列がしずしずとくりこむ。

広場には二本の大きな柱が立てられ、気球はそれにしばりつけてある。

気球の下には藁(わら)や焚き木が山とつまれる。午後一時、藁に火がつく。

もうもうと上がる煙が、気球の口から吸い込まれ、袋はシャンと膨れてくる。

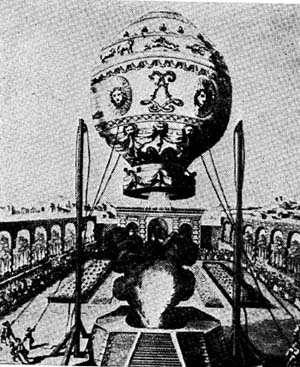

群衆はその大きさに、全くきもをつぶす。直径十五メートル、前のシャルルの気球の四倍という大変なものだ。

一面に油絵の具で派手な模様がかいてあり、青空にはえて何ともいえないほど美しい。

気球に吊り下げられた篭に、ヒツジが一頭、おんどりとアヒルが一羽ずつ積みこまれる。 |

ベルサイユ宮殿で催された、モンゴルフィエの熱気球。

当時、上空には毒があると信じられていたので動物を乗せて実験した。

|

十分後、準備完了、大砲がなる、綱が切られる。

自由になった気球は篭をぶら下げたまま、ユーユーと空へ舞い上がる。

観衆の大喝采、国王も王妃もすっかり満足の様子だった。

この日の気球は約五〇〇メートルの高さまで上がった。

だがまもなく気球の中の空気が冷えてきて、約八分後に、三キロほど離れた森に降りた。

そしてこずえにひっかかって、ブラブラ揺れていた。

駆け付けたモンゴルフィエや学者たちは、いそいで篭をおろした。

中にいた動物たちは元気だった。

ヒツジとアヒルは地面におろされると、さっそくかけだした。

だが、おんどりだけは、じっと動かない。

「さては、空の上の毒気にあてられたか?」 学者の一人が顔色を変えた。

このころは空の高いところには何か毒になるものがあって、そこまで上がると人間や動物は死んでしまうと信じられていたのである。

気球に動物を乗せたのは、それが本当かどうか試すためでもあった。

ジャック・モンゴルフィエは、おんどりをだき上げて。注意ぶかく体を調べた。

「なんでもありません。羽根が片方折れただけです。

気球が上がるとき、ヒツジがびっくりして、おんどりをふんづけてしまったのです。」

おんどりの事故はあっさりこれでけりがついた。

上空には動物や人間に害をおよぼす毒気はないことがわかった。

モンゴルフィエは科学アカデミーがこの実験結果を見て、シャルルの水素気球を禁止するだろうと期待していたが、見こみはガラリとはずれた。

アカデミーは、モンゴルフィエの熱気球を支持するものと、シャルルの水素気球を支持するものと、二手に分かれてしまったのである。

学者だけではない。パリ市民までまっ二つにわれた。

市民は眼のあたり二回の実験を見て、二つの気球がまるきり違うものであることを知った。

そして、どっちがすぐれているかをめぐって、さかんに議論をたたかわせた。

「熱気球はバカでかいばかりで、自由がきかない。

水素を使えば、気球の体積は熱気球のたった七分の一で済むんだぜ」とシャルル派がいえば、

「熱気球は紙と藁(わら)で、ただみたいに安い費用でできる。

高い硫酸や鉄を使う水素気球なんて、無駄金使いだ」とモンゴルフィエ派も負けていない。

「水素に火がついたらこっぱみじんだぞ。」と一方が脅かせば、

「そっちはなまの火をたいてるじゃないか。危険なのはそっちのほうだ。」と、この議論はまず互角である。

こうして、科学の歴史にもあまり例のない気球の競争が始まった。

モンゴルフィエもシャルルも、それぞれ尻押しする市民たちに励まされて、セッセと気球の改良をすすめた。

両方の派は、お互いに刺激しあって、気球の発達に大変大きな成果をあげたのである。

モンゴルフィエの目から見れば、熱気球の一番大きい欠点は長く浮かんでいられないということだった。

シャルルのほうでは、水素気球の上がり下がりをうまく操縦できない点が、最大の問題たった。

二人の競争は、まずそれぞれこの欠点を克服することに向けられた。

11 人間気球とぶ top

気球に動物を乗せて飛ばしたモンゴルフィエの、次の目標は、人間を乗せて飛ばすことだった。

そのためには、いっそう大きい気球がいる。

兄のジョゼフも、アノネーにジッとしていられなくなり、パリに出てきた。

二人は力を合わせて、直径十六メートル高さ二十五メートルという、途方もない大気球を作り上げた。

ところで熱気球というものは、袋の中の空気が冷えたらそれでおしまいで、いやおうなしに下りてしまう。

モンゴルフィエ兄弟の人乗り気球のアイディアは、人ばかりでなく燃料も積みこんで、乗っている人がその燃料をほうりこんで、具合よく火を燃やし続けようというのだった。

「乗っている人が火の世話をすれば、燃料の続くかぎり浮かんでいられる。

おまけに、もっと上がろうと思えば火を強くすればよいし、下がろうと思ったら火を弱くすればよい。

操縦は自由自在だ。水素気球にこんなまねができるものか。」

兄弟はこの思いつきに鼻高々だった。

二人ははじめ、自分たちで気球に乗るつもりだった。

ところが気球に熱をあげた二十七才の青年貴族ピラートル・ド・ロジェが、ぜひとも自分を乗せてくれと強く頼んだ。

その熱心さにほだされて、モンゴルフィエ兄弟は彼の望みを聞き入れることにした。

「いや、ロジェ君が乗るというなら、ぜひわしも一緒に連れてってくれ」

ロジェの友人ダルランド侯爵ものりだしてきて、結局二人で新しい気球に乗ることになった。

二人は国王に、気球に乗る許しを願い出た。

しかし、気球に人間が乗るのは初めてだったから、ルイ十六世もちょっと首をひねった。

「万一のことがあるといけないから、まず、死刑にするはずの罪人から二人えらんで、乗せてみてはどうか。

それがうまくいったら、今度はロジェとダルランドの二人で乗ってみたらよいではないか。」

しかし、ロジェはしっこく食い下がった。

「とんでもないことを、人類最初の気球乗りという名誉ある役目を、罪人などにまかせられるものですか。この役はぜひ私にさせてください。たとえそのため命を失っても、後悔はいたしません。」

ロジェのたっての願いに、国王もしぶしぶ許しをあたえた。

十月十五日、ロジェはモンゴルフィエ兄弟の指導のもとで、つながれたままの気球に乗って操縱の練習をした。

気球の下の口のところに、火をたくための篭がぶら下がっている。

その篭をとりまくように木で作った輪の形の乗り台が吊り下げてある。この乗り台に燃料が積んであり、人間もこれに乗って、火の具合をみながら、燃料を火篭の中へほうりこむのだ。

試験の結果は上々だった。

気球はつながれた綱のぎりぎりまで、約三十メートルの高さに上って、五分間ほど浮かんでいた。

本当の上昇は、一七八三年十一月二十一日、ブーローニュの森で行なわれた。

例によって黒山の群衆がみつめるなかで、午後二時に綱が切られ、ロジェとダルランド侯爵を乗せた気球はスルスルと空へ上っていった。

深い青色に塗り、赤と金で模様をつけた大気球が空をいくさまは、なんともいえない美しさだった。

歓呼の声をあげる群衆の頭の上を、二人は手をふりながら、ゆっくり風に流されていった。下からは気球の口のところで真っ赤にもえている火が、通りすがりにチラリと見えた。

気球は約千メートルの高さに上った。

初めて空から眺める地上の景色は、なんともいいようのないすばらしさで、二人は我を忘れて眺めいり、燃料をほうりこむのを何度も忘れてしまった。

その時、ロジェはふと頭の上を見あげておどろいた。気球の横腹から煙の筋が吹き出している。

熱で気球の面に小さい穴があいたのだ。おまけに乗り台の綱がゆるんであぶなっかしくグラグラ揺れているではないか。

「こりゃ大変だ。早く下りなくちゃ」 二人とも青くなった。

「だが今はパリの真上だ。ここで下りてはとんでもないことになる。なんとか頑張って、町はずれまで飛ぼう。」

二人は薄氷を踏む思いでビクビクしながらそっと火をたき続け、やっと出発点から八キロほど離れた原っぱに着陸した。 |

つないだ熱気球に乗って操縦を練習するロジェ

熱気球に乗って飛ぶ、ロジェとダルランド侯爵

|

二人が気球からおりた途端に、ドッと群衆がかけよって、ロジェがとくにこの日のために着ていた上着を四方からひっぱり、メチャメチャに引きちぎってしまった。

みんなはその上着のきれっぱしを、この歴史的な出来事の記念品として、とっておこうと思ったのである。

飛行時間二十分あまり、人間が気球に乗って飛んだのは、これが最初である。

雲や鳥のように空を飛びたいという人類の長い願いは、これで初めてかなえられた。

ロジェとダルランド侯爵、それにモンゴルフィエ兄弟が、この日の英雄として全国民の大喝采をうけたことは、いうまでもない。

12 シャルルの空中探検 top

そのあいだ、シャルルの方も黙って見ていたわけではない。

彼もロベール兄弟と力を合わせて、せっせと大きな水素気球を作った。

そしてモンゴルフィエの人間気球が飛んでからたった十日後、十二月一日に、やはり二人の人間を積んで飛ばすと発表した。

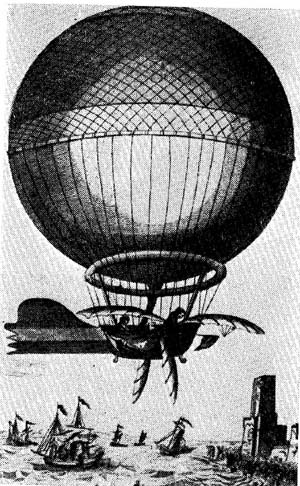

今度の気球はシャルルの前の実験をもとにして、たくさんの改良をほどこしてあった。

人間が乗る篭、つまりゴンドラは、モンゴルフィエのようにじかに気球に吊り下げるのでなく、気球に上からすっぽり網をかぶせて、その網の端にぶら下げた。

こうすると丈夫だし、吊り具合もよい。

それから気球のてっぺんに弁をつけ、この弁を開くと水素がもれて、気球が下がってくるようにした。

弁から綱が下がっていて、ゴンドラに乗っている人がこの綱を引くと弁が開き、ゆるめると弁が閉じるようになっている。 またあらかじめ重り(バラスト)として砂袋を積んでおき、浮き上がりたい時は、これを投げ落とすことにした。

この弁とバラストがあれば、気球の上がり下がりはうまく操縦できるわけだ。

着陸する時うまく止まるように、船の錨りまで積みこんだ。

その上、上空の空気の状態を調べるため、温度計、気圧計、湿度計も取付けた。

水素気球は熱気球と違って、年じゅう火の世話をする必要がないから、乗っている人は充分ひまがある。

だから下の景色を眺めたり、温度計などを見て記録をとることもできるわけだ。

要するに、その後百年間にわたって空の観測に使われた気球のお手本が、この時すっかりでき上がったのである。

シャルル自らと気球製造にあたったロベール兄弟のうち一人が乗りこんで飛ぶことになった。

出発の場所はチュイルリー宮殿の広場。

当日はまたまた大群衆がおしよせ、会場の入場券が高いヤミ値でとぶように売れる始末だった。

ところがいざ出発という時刻になって、一人の士官が馬で駆け付けだ。

「国王のご命令です。水素気球のような危険なものに、人間を乗せることは許さぬ。

人を乗せずに飛ぶか、さもなければ今日の実験は中止せよとのことです」

サァ集まった群衆はおさまらない。ワァワァ騒ぎだす。シャルルも目を釣り上げて、必死の面持でいう。

「いまさら止めろとおっしやっても、それは無理です。

これだけたくさんの人が待っているのに、この人たちの期待を裏切るわけにはいきません。

水素気球が危険でないことは、私が命にかけて保証します。

もし、どうしても実験を止めろということなら、私はピストルを頭に打ちこんで、いさぎよく天国へいきます。

私の頭の中にある気球の秘密も、全部墓の中へもっていきましょう。

どうかぜひ、この実験をお許しくださるよう、王さまにお伝えください。」

使者はシャルルの顔を見て、うなずくと、馬を走らせて宮殿へとってかえした。

シャルルはけわしい顔つきで立ちすくむ。

群衆はワイワイ騒ぎながら、一人も帰ろうとするものはない。不安な時間がすぎる。

二時間たって、さっきの士官は砂煙を上げて戻ってきた。

「実験をゆるす。」

士官が王の手紙を読みあげるとワーッという歓声。シャルルの顔もやっとほぐれた。

午後一時四十五分、ついに水素気球ははなたれる。

乗りこんだシャルルとロベールは群衆の歓呼にこたえながら、約六百メートルの高さで、二時間の空の旅をゆうゆう楽しむ。そして出発点から四十キロあまり離れた、ネスルに降りた。

ここで相棒のロベールをおろしたシャルルは、もう一度気球に乗りこみ、たった一人で空へ旅立った。

積み荷が半分になった気球は、すばらしい速さで、ぐんぐん上がっていく。

もう誰に気兼ねすることはない。万一のことがあれば、自分一人死ねばいい。

シャルルは気球の力の続くかぎり、どこまでも上がっていく決心だ。

気圧計が示す高度は千、二千、三千とのぼる。地上の風景はますます小つぶになる。

空気はいよいよ冷たく、薄くなり、手がかじかみ息も苦しくなる。まだ、まだ、頑張れ、もう少し………。

とうとう耳がジーンとなって痛みだした。心臓がはげしく打ち目もかすんできた。

もうこれまで、シャルルは気球の弁の綱をひく。

気球は止まって、ゆっくり下り始める。 |

シャルルの乗った水素気球 |

彼は気圧計を見た。高度三千五百メートル、すばらしい記録だった。

シャルルの水素気球は打ち上げこそモンゴルフィエより十日遅れたが、その性能はずっとすぐれていたのである。

そればかりではない。シャルルは気球で飛んでいるあいだ、気圧と気温を続けてはかり、記録をとった。

上空の大気の状態を、実地に観測したのは、これが初めてだった。

13 ドーバー海峡上空の決戦 top

一七八三年という年は、全く気球の当たり年だった。

こんな具合にモンゴルフィエとシャルルが、かわるがわるに半年だけで合計五つも気球を飛ばしたのである。

パリ市民までが二派に分かれて、それぞれ声援を送った。

このパリの熱狂が、まわりの国々に伝わらないはずはない。

はやくも一七八三年の十一月二十五日に、イギリスにいたイタリアのザンペカリ伯爵が、ロンドンで無人の水素気球を上げている。

直径三メートルで二時間浮かび、八十キロ飛んだ。

これがフランス以外で初めて飛んだ気球である。

ついであくる一七八四年二月二十二日に、イギリスの無人水素気球がドーバー海峡をこえ、フランスへわたった。

この年の八月二十七日、スコットランドのティトラーはエジンバラで熱気球に乗って飛び、九月十五日にはイタリア人ルナルディがロンドンで水素気球に乗って飛んでいる。

モンゴルフィエ派とシャルル派は、イギリスでもシーソーゲームを演じたわけだ。

一方本家のフランスでは、モンゴルフィエが一七八四年一月十九日に歴史上最大の熱気球を飛ばせた。

これはフレッセル号といって、直径三十メートル、高さ四十メートルというから、大きなビルでもすっぽりのみこんでしまう大きさである。

これにジャック・モンゴルフィエを含めて七人が乗り、千メートルの高さまで上った。

けれどもモンゴルフィエ派の熱気球は、だんだんに旗色が悪くなってきた。

水素が安くつくれるようになれば、熱気球の利点はほとんどなくなってしまう。

図体ばかり大きくて燃料を積まねばならないから遠くまで飛べず、こわれやすいときては、熱気球はやがては捨てられる運命にあったのである。

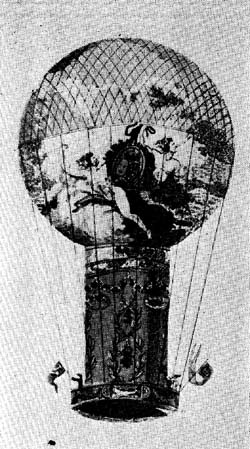

さて、水素気球と熱気球の運命をきめる最後の決戦が、イギリスとフランスの間に挟まるドーバー海峡を舞台として、繰広げれることになった。

一七八五年一月七日、フランス人プランシャールとイギリス人ジェフリーズは、水素気球に乗ってドーバーを出発した。西風にのってドーバー海峡の上空をつつ切り、向こう岸のフランスへ渡ろうというのである。

すべりだしは全く上々だった。ところがドーバー海峡の中ほどまで来たところで、しだいに浮力が衰えて、気球がだんだん下がりだした。海のまんなかに着水されてはかなわない。

二人は少しでも重さを減らそうとして、ゴンドラの中にある荷物を片っ端から海へほうり投げた。

それでも間に合わず、とうとう上衣もズボンもぬいで捨ててしまった。

やっとのことでフランス海岸が見えてきたが、またしても気球は下がりだす。

二人はもう仕方がない、最後の手段だとばかり、綱を切ってゴンドラをおとしてしまい、残った綱にしっかりしがみついて、やっとの思いでアルトワという村へ降りた。

畑にいたフランスの百姓は二人の紳士が裸同然の姿で空から降りてきたのを見て、目をまるくした。

もちろんもう気球のことはよく知っているから、胆をつぶしたり怖がったりなどはしない。

「これはこれは、あなた方は天使の国から降りていらしたとみえますね」

腹をかかえて笑いながら、寒さにブルブルふるえている二人を暖かくもてなした。

飛行時間二時間四十七分、距離三十八キロ。これは空からドーバー海峡を横断した始りである。

この知らせをきいて奮起したのが、例の青年貴族ロジェだった。

気球飛行士第一号の名誉をになう彼はまたモンゴルフィエ派のチャンピオンとして これは黙ってみていられないと考えた。

水素気球の向こうをはって、熱気球でドーバー海峡を横断してみせよう、そう決心した。

しかしそうはいっても、熱気球だけで二時間あまりも飛ぶわけにいかない。

そんなに長く飛べるだけの燃料を積んだら、はじめから気球は浮き上がれないからである。

仕方なしにロジェは、水素気球も一緒に組みあわせて使おうと考えた。

つまり直径十三メートルの水素気球をつくり、その下に、直径三メートルの熱気球を取付けたのである。

「こうすれば、水素気球が浮力をうけも大熱気球が上げ下げの操縦をやる。

両方の長所をあわせたすばらしい思いつきだ」

ロジェは鼻高々だったが、友人たちは胆をつぶした。

何のことはない、火薬の下で火をたくようなものだ。

万一水素気球に火がついたら、万事休すだ。

友人たちはよってたかって、この乱暴な計画をやめさせようと、口をすっぱくしてといたが、強情なロジェはなんとしても聞き入れない。

「大丈夫だ。絶対自信がある。」

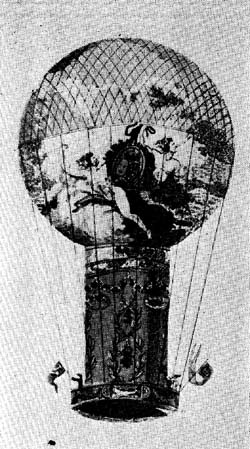

とうとう一七八五年六月十五日に、ロジェはロマンという男と二人でこの気球に乗りこみ、ブーローニュから出発した。

プランシャールたちと反対に、フランスからイギリスへ渡ろうというのである。気球は順調に空に上った。

ところが出発してから三十分ほどたち、いよいよフランス海岸から海へ出るという時になって突然、熱気球に火がつき、メラメラ燃え上がった。

たまったものではない。上の水素気球に火がうつり、音もなく爆発した。二人は千メートル以上の高さから、弾丸のように落ちた。

ロジェは即死、ロマンはまだ息があったが、十分ほどで息をひきとった。気球飛行士第一号のロジェはまた、人類最初の航空事故の犠牲となったわけである。 |

プランシャールとジェフリーズがドーバー海峡横断に

使った水素気球。二人は辛くも成功した。

ロジェのドーバー海峡横断用の組み合わせ気球

哀れロジェは人類最初の航空事故の犠牲となった

|

この出来事はモンゴルフィエ派にとって命取りとなった。

この後、熱気球は完全に見捨てられ、水素気球の天下になる。

そして一九三〇年代になって、水素が燃えないヘリウムにかわるまで、一五〇年間も水素気球の時代が続くのである。その生みの親は、いうまでもなくシャルルであった。

14 波乱の生涯 top

その後、三人がたどった生涯を、ごくかいつまんで紹介しよう。

モンゴルフィエ兄弟もシャルルも気球を発明した功労者として、広く名をとどろかせ、人々から尊敬され、国王からも目をかけられて、幸福な日々をすごした。

ところが一七八九年にフランス革命が起こって、彼らの運命にも大嵐がふきよせた。

王制がたおれ新しい共和国が生まれるとともに、今まで国王にかわいがられ権力をふるっていた連中は、片っ端から追放されたり捕まったりするはめにおちいったのである。

大化学者ラボアジェなどは前に人民から税金を取りたてる職についていたという罪で、一七九四年にとうとう死刑になってしまった。

モンゴルフィエ兄弟もシャルルも相次いで捕まったが、あの有名な気球の実験をやった人物だということで、まもなく釈放された。

しかしジャック・モンゴルフィエは、この捕まったときの怖い体験がもとで身体をいため、とうとう一七九九年八月二日にセビエーレでなくなった。

兄のジョゼフ・モンゴルフィエはその後、気球から全く手をひき、アノネーの紙工場も人にゆずってモンペリエという町にひっこし、ひたすら科学の研究にうちこんだ。

水圧ハンマーや、そのほかいろんな発明をして、革命後の新しい科学アカデミーの会員にえらばれ、ナポレオン皇帝から勲章をもらったりしている。

一八一〇年六月二十八日に、モンペリエ近くの温泉でなくなった。

シャルルは革命後また学校の教授に戻って、いろいろな実験器具を発明したり改良したりした。

とくに重要なのは革命が始まる少し前、一七八七年に気体の体積と温度の関係を調べて、いわゆるシャルルの法則を発見したことだ。

この法則は今のいい表わし方だと、「すべての気体の体積は、圧力が同じなら、温度が一度上がるごとに、セッシ○度の時の体積の二七三分の一ずつ増える」ということになる。

おしいことに、シャルルはこの発見を公表しなかった。

一八〇二年になって、同じフランスの大化学者ゲイ・リュサックが同じ法則をもう一度発見し、論文に書いて発表したため、普通この法則はゲイ・リュサックの法則と呼ばれているが、シャルルの法則と呼ぶこともある。

物理の教科書にはかならず出てくるものだ。

おもしろいことにこのゲイ・リュサックも、シャルルと同じ水素気球に乗って、上空の観測をやっている(一八〇四年)。

シャルルは三人のうちでは一番長生きし、一八二三年四月七日、七十七才でパリでなくなった。

こうしてモンゴルフィエ兄弟とシャルルは、相次いで波乱にみちた、みのりの多い生涯をおえた。

しかしこの三人の名は初めて気球を作り出し、空を飛びたいという人類長年の夢を実現した人として、科学の歴史から忘れることができない。

top

**************************************** |