|

****************************************

HOME 概要 気球 リリエンタール ライト兄弟 リンドバーグ ホイットル

Ⅳ チャールズ・リンドバーグ

無名の青年が、ただ一人でニューヨークからパリまで一とびに飛んだ。

この勇敢な行動は、民間航空の発達に大きな刺激を与えた。

1 代議士の一人息子 top

一九〇二年といえば、ライト兄弟の最初の飛行機が飛ぶ一年前、兄弟が風洞を使ってセッセと基礎実験を積み重ねていたころである。

二月四日、アメリカのミシガン州デトロイトで、一人の男の子が元気なうぶ声をあげた。

ミネソタ州リトル・フォールズで農園をいとなんでいるチャールズ・オーガスタス・リンドバーグ(一八五九~一九二四)と妻エバンジェリン・ロッジの間に生まれた一人息子である。

父はこの子に自分と全く同じ名前をつけた。

父リンドバーグはスウェーデンのストックホルムの生まれだった。

彼が生まれて何ヵ月もたたないうちに、リンドバーグ一家は開拓民としてアメリカにわたり、新しく州になったばかりのミネソタ州に居ついたのである。

母エバンジェリンはデトロイトで歯医者をやっているランド博士の娘である。

チャールズ・リンドバーグは、この祖父ランド博士の家で生まれたのだった。

一九〇六年、リンドバーグが四才の時父はミネソタ州選出の国会議員にえらばれ、一年のうち何ヵ月かは議会のあるワシントンに住むことになった。

リンドバーグは父につれられてワシントンに滞在したり、ときには母と一緒に祖父のいるデトロイトに行ったりもした。

故郷のリトル・フォールズは、まだ開拓地の面影を残した森と水の豊かな美しい草原だった。

少年リンドバーグは、ここで魚を釣ったり兎を追っかけたりして、元気にはねまわった。

両親の愛情を一身に集めて、彼はスクスク育ち、まじめで素朴で心やさしい青年になっていった。

彼が特にすきなのは機械いじりだった。

小さいうちから、暇さえあれば農園の機械や道具をいじくりまわしていたし、祖父の家へいけば歯医者の道具をひっかきまわして、祖父を困らせた。

自転車を買ってもらって、喜んで乗りまわしていたが、その機械の仕組は隅々まで知りつくしていた。

飛行機というものに、リンドバーグは格別に関心をもっていたわけではない。

十八才になるまで、彼は一度も飛行機にさわったこともなかった。

リンドバーグより一年遅れてライト兄弟の手で誕生した飛行機は、リンドバーグとは全く関係なしに別々に成長の道をたどっていたわけである。 |

リンドバーグと愛機セントルイス号

8才のリンドバーグと母

|

ところがやがて一九二〇年に、ふいにリンドバーグがたどる道と飛行機のすすんでいく道とが、一つに交わり合う。

そして一九二七年。この組み合わせは最初のニューヨークーパリ間、無着陸飛行というすばらしい仕事をなしとげて、全世界の人々を驚かせ、熱狂させることになった。

ではリンドバーグの生い立ちはこのへんで一応打ち切って、その間に飛行機の方がどんなふうに成長していったかをたどってみよう。

2 第一次世界大戦と飛行機 top

|

第一次大戦で活躍した飛行機 |

|

カーチスジェニー

|

デハビランドDH4

|

|

アメリカの飛行機 |

|

ソップウィズ・キャメル

|

ハンドレベージHP400

|

|

イギリス飛行機 |

|

ニューポール28

|

スパッドXⅢ

|

|

フランスの飛行機 |

|

フォッカD-VⅡ

|

ゴータG-IV

|

|

ドイツの飛行機 |

ウィルバー・ライトが死んでから二年のち、オービル・ライトが隠退するより一年前、つまり一九一四年七月に、ヨーロッパで第一次世界大戦が始まった。

一九一八年の十一月まで四年余り続いたこの大戦争は、生まれてまだ日の浅い飛行機に、驚くほど大きな影響を与えた。

いったん戦争になったら、飛行機はきっと役にたつだろうと予想されてはいたが、現実は予想をはるかに上まわって、飛行機はいっぺんに恐ろしいほどの発展をとげ、戦いの勝敗を決めるほど強力な科学兵器にのしあがってしまった。

数字をいくつかあげて較べてみょう。

大戦の始まった一九一四年の末ごろ、飛行機の平均速度は時速一〇〇キロから一二〇キロで、飛ぶ高さも最高二千メートル程度だった。

ところが戦争の終わった一九一八年の末には速度は二二〇キロから二五〇キロと倍以上になり、高度は九千メートルをこえた。

エンジンも軽くて強い力の出せるものになり、一九一四年末には一馬力あたり二キロ近い目方が必要だったのに、一九一八年末には一キロ以下ですむようになった。

もちろん、翼や機体の設計にも重要な進歩があった。

飛行機の役割や戦い方气戦争の始めと終わりでは、大変な変わりぶりだった。

始めは空から敵の様子をさぐる、偵察にしか使わなかった。

だからなるべく速力を出せるよう、余計な武器など積まないで、身軽に敵地の上空を飛び回り、部隊や要塞の様子を見きわめたり、写真にとったり、時には宣伝用のパンフレットを撒(ま)いたりするだけだった。

戦場の上空で敵味方の飛行機がすれちがう時など、互いに手を降って挨拶したという。

けれども、戦争がだんだん激しくなると、そんな呑気なわけにもいかなくなる。

やがて飛行士はピストルやライフル銃を持っていって、互いに打ちあいを始める。

また小さい爆弾や手榴弾を積んでいって、空から陸上の部隊を攻撃するようになった。

偵察機のほかに、戦闘機、爆撃機という種類ができてきたのである。

一九一五年になると、フランスの名飛行士ローラン・ガロが飛行機に機関銃を積みこんで、プロペラのあいだから弾丸を打ちだす方法を考え出した。

彼はプロペラに鋼鉄の蔽いをかぶせて、たとえ自分の弾丸が当たってもはじきとばされて、プロペラが傷つかないようにしたのである。

この作戦は図に当たって、フランス空軍はドイツ空軍をさんざんな目にあわせた。

ところがそのうちにガロの飛行機はドイツ軍に撃墜されて彼は捕虜になり、プロペラの秘密はドイツに知られてしまう。

今度はドイツに雇われていたオランダの航空設計家アントニー・フォッカーが、機関銃とプロペラの回転をうまくカムでつないで、プロペラが前にある時は機関銃の弾が飛出さないような仕組を発明する。

この発明のおかげで、ドイツ空軍はフランス空軍をすっかり蹴散らてしまう。

ところがそのうちにまたフランスでもその秘密を知って、もっとうまい仕掛を考えだす。

――こんなシーソーゲームで、両軍とも勝ったり負けたり、押したり押し返されたりの大接戦が続く。

ドイツのマンフレート・フォン・リヒトホーフェン大尉(八〇機を撃墜)、フランスのルネ・フォンク少佐(七五機)、イギリスのエドワード・マンノック少佐(七三機)、カナダのウィリアム・ビショップ少佐(七二機)などといった空の英雄たちが、華々しい活躍をして後世に名を残したのもこの時代だった。

一機一機バラバラに戦うのでなしに、きちんと編隊を組んで助け合って戦う戦術をあみだしたのも、リヒトホーフェンである。

真赤に塗った彼の三葉フォッカー機は連合軍飛行士の恐怖の的(まと)となった。

しかしそのリヒトホーフェンも、一九一八年五月、イギリスのロイーブラウン大尉に撃墜され、戦死する。

落ちたところはイギリス軍陳地の後方。イギリス軍ではリヒトホーフェンの遺骸をていねいにほうむり、その葬儀の写真と、イギリス空軍からのメッセージをドイツ軍の飛行揚に落とす。

――飛行士たちの間には敵味方をこえた騎士道の名残が、まだ生き続けていた。

撃ち落とした敵の飛行士の葬儀の日に、空から花束を投げ落としたという話も、いくつか伝えられている。

3 第一次大戦後の航空 top

一九一八年末、世界を真っ二つにわった第一次大戦は終わった。

平和をむかえて、飛行機も新しい時代に入る。

この四年の間に、飛行機は恐ろしい力を持った最新の科学兵器に成長した。

しかし平和な時代の交通・輸送の機関としてそれはどれほど役にたつのだろうか?

どんな役割が、飛行機を待っているだろうか?

|

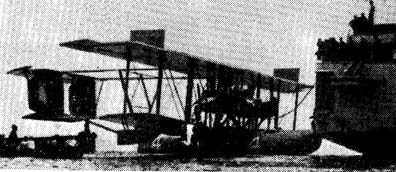

アメリカ海軍の飛行艇カーチスNC-4

|

イギリスのロス・スミスとケイス・スミスが乗った

ビッカース・ビミー爆撃機

|

戦う相手のいなくなった空軍の飛行士たちは若さと勢いにまかせて、今度は陸と海の征服に取組んだ。

大陸や大洋を飛び超える冒険飛行が、相次いで行なわれる。

一九一九年五月、アメリカ海軍の飛行艇カーチスNC-4が、ニューヨーク州のロッカウェイから出発し、ニューファウンドランド、アゾーレス、リスボンと、飛び石伝いに大西洋を横断し、イギリスのプリマス軍港についた。

距離三九〇〇カイリ、正味の飛行時間五十二時間三十一分、これが飛行機で大西洋を飛び超えた最初である。

(ただし無着陸飛行ではない。このあとも特に無着陸と断わらないものは、すべて飛び石伝いの飛行である。)

それから一ヵ月とたたない六月十四日、イギリスのジョン・オルコック大尉とアーサー・プラウン中尉が、ビッカース・ビミー爆撃機に乗ってニューファウンドランドからアイルランドまで一気に飛び、最初の大西洋無着陸横断飛行をなしとげた。

距離約三千キロ、飛行時間十五時間五十七分、平均時速一九〇キロ、これは大戦直後の飛行のなかでは一番大きな業績で、飛行機がどんなに長く、また安全に飛び続けられるかを、人々の前にまざまざと見せつけた。

十一月十二日、イギリスのロス・スミスとケイス・スミスは同じビッカース・ビミー爆撃機に乗ってイギリスを飛び立ち、十二月十日まで二十八日かかってオーストラリアまで飛んだ。

あくる一九二〇年の七月には、アメリカのDH4B型機四機が、ニューヨークからアラスカのノームまで、往復飛行をした。

空軍の飛行士たちが、このような冒険飛行を繰返している間に、民間の旅客輸送や郵便物の輸送も、少しずつのびていった。

まだ大戦のすまない一九一八年五月、アメリカでは陸軍の航空隊がワシントンとフィラデルフィアとニューヨークの間に、定期的な郵便輸送の空路を開いた。

これが世界最初の定期航空郵便である。

旅客輸送では、一九一九年二月、ドイツのベルリンとライプチヒとワイマールの間に定期航空便が設けられた。

世界最初の定期旅客輸送が、まず敗戦国ドイツで始まったのはおもしろい。

続いてロンドン・パリ間、九月にパリ・ブルッセル間にも定期旅客航空が始まった。

郵便輸送は十一月のイギリスをかわきりに、フランス、ドイツと相次いで開始され、まもなくヨーロッパ全体に航空郵便の網がしかれることになった。

けれども一九二〇年代の前半には、ヨーロッパでもアメリカでも、民間航空の発達ははかばかしくなかった。

初期の郵便や旅客の輸送はとりあえず戦争に使った爆撃機を少し改造してそのまま使っていた。

本格的な民間輸送が発達するためにはそれにふさわしい新しい型の飛行機をつくりだす必要がある。

軍用機としては航続力や安全性を無視しても速力をあげることが第一だったが、民間機としてはその反対に、速力はそう速くなくても、なにより安全で荷物がたくさん積め、長い時間飛び続けられなければならない。

そういう新しい飛行機を開発するには、大変な資金がいる。

戦争の時のように経済のことなど全く考えずに、ふんだんに国家の金をつぎこんで、飛行機の改良をすすめるわけにはいかない。

そのうえ、一九二〇年代の前半は大戦の反動として、世界的に不景気が続いた。

民間の企業には将来のハッキリしない飛行機に大資本を投じるだけの余裕はなかったのである。

こうして、民間航空の発達は足ぶみ状態になった。

4 旅まわりの曲芸飛行士 top

特にアメリカではヨーロッパに較べて、民間航空事業の遅れがひどかった。

アメリカは飛行機の発明家ライト兄弟を生んだ国だが、もともと飛行機のことにかけては、フランスあたりと較べてずっと後進国だった。

一九一四年、世界大戦が始まった時、フランスで千五百機の飛行機をそなえ、ドイツが一千機、イギリスでも三百機を持っていたというのに、アメリカの軍用機はたった十七機しかなかった。

あくる一九一五年末になっても、アメリカには民間機までふくめて、百機しか飛行機はなかったのである。

一九一七年四月に、とうとうアメリカもヨーロッパ大戦に参戦し、連合軍の兵器補給廠の役を務めることになった。

早速たくさんの航空会社ができて、大あわてで飛行機の生産を始めたが、技術の基礎がないので、ろくな飛行機はつくれない。

どうやら戦争に間に合ったのはイギリスのデハビランド機の機体に、アメリカのリバティー型エンジンをくっつけたDH4型機だったが、これも出来上がった時にはもう古くなってしまっていて、ほとんど実戦に使われなかった。

ヨーロッパに送られたアメリカ飛行将校たちは、仕方なしにヨーロッパの飛行機を借りて戦うほかなかった。

ほかに飛行士を養成するために、カーチスのジェニー機という練習機を何千台も作ったが、これまた型が古く、これで操縦を習ったアメリカの飛行士たちは、ヨーロッパの飛行機を扱うことが出来ないで、あらためて教育を受ける始末だった。

こんなわけで大戦が終わった時には、アメリカには旧式のDH4型機とジェニー機が何千台もだぶつき、それにやっと訓練を終えたばかりの新米の飛行士が、何千人も取残された。

前にいったように、アメリカでは世界最初の航空郵便がひらかれたけれども、その後の航空郵便はさっぱり進展しない。

旅客輸送となれば。一九二〇年代の前半には全くないといってもよいくらいである。

これはアメリカの政治家や企業家が保守的で、飛行機の将来を見通していなかったせいもあるが、ちょうどこの頃は自動車がものすごく普及し始めた時代で、飛行機による輸送の必要も余りなく、人々の関心が自動車のほうに集中していたためでもある。

アメリカの民間航空が盛んになりだすのは一九二〇年代の後半からで、ヨーロッパ諸国に較べてずっと遅れていた。

そんなわけで戦争が終わって兵役をとかれた飛行士たちは、せっかく身につけた操縦術を生かすすべもなく、自動車産業その他の分野にドンドン移っていった。

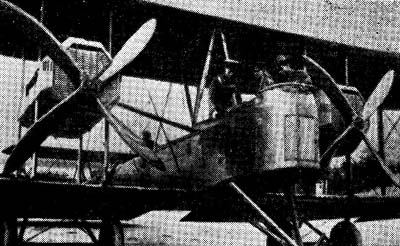

飛行機の曲乗り――サーカスの一団と一緒に巡業した。 |

けれども中には飛行機乗りのおもしろさが病みつきになって、どうしても航空からはなれられない人もあった。

何百人かのそういう人たちは政府が戦争中につくりすぎたDH4型機やジェニー機をもてあまして、三百ドルという安い値段で払下げを始めたのに目をつけた。

彼らは有り金をはたいてそういう中古飛行機を買いこみ、旅まわりの曲芸飛行士となった。

またの名をジプシー飛行士ともいう。

彼らはサーカスと一緒になったりして、町や村の祭りの日をえらび飛行機を持ってやって来る。

「一生に一度、飛行機という物に乗ってみたいんだが、大丈夫かね。」

そういう人には二ドルか三ドルの金をとって五分か十分、飛行機に乗せて飛んでやる。

また見物人をたくさん集め、料金をとって、飛行機の実演を見せるのである。

「さあ、次はリンドバーグ大尉の曲乗りだよ。これこそまたと見られない大冒険飛行だ。

心の底からゾッとするよ。さあ皆さん方、入った入った。」

飛行士はたいてい曲芸師を一人乗せて飛ぶ。

飛びながら曲芸師は複葉機の翼のあいだをソロソロ歩いたり逆立ちしたり、かと思うと綱にぶら下がって飛行機の外へ飛び出したりする。

二台の飛行機が宙がえり、逆落としと、空中戦の真似をすることもあれば、二台の飛行機が上下に並んで飛び、曲芸師がその間に下の飛行機から上の飛行機へ縄梯子で乗り移ったりする。

おしまいはパラシュート降下、全く手に汗にぎる危険な見世物である。

それだげに、年じゅう事故を起こし、死者や負傷者が出た。

けれども飛行機の魅力にとりつかれた人たちは危ないことなどおかまいなしに、こんなしがない職業で暮らしをたてていたのである。

命をまとの仕事だけに、彼らの操縦の腕はたいしたものだった。

こういった旅まわりの飛行士たちの活動は人々の間に、飛行機への関心を高めるのに一役買った。

また彼らの磨きをかけた腕は、決して無駄にならなかった。

後になって、冒険飛行の記録飛行が盛んになりだすと、これらジプシー飛行士のなかから、何人かのすばらしい飛行家が現われ、世界じゅうに名をとどろかせるのである。

実をいえば我らのチャールズ・リンドバーグも、そういう旅まわりの飛行士を勤め、腕を磨いた一人なのだ。

5 飛行機乗りになる top

話をもう一度、チャールズ・リンドバーグのほうへもどそう。

彼は一九一八年に故郷のリトル・フォールズの高等学校を卒業して、ウィスコンシン大学の工学部に入った。

けれども大学生としては、ほめられるほ腕はなかった。勉強には余り熱心でなく、暇さえあればピストルやライフル銃の射撃に夢中になる。

休暇にはオートバイ旅行をたのしむ。試験にも失敗するし、成績はさんざんだった。

学校がおもしろくなければ、当然関心はよそに向く。

第一次大戦中の空の勇士たちの物語、それに続く数々の大洋横断飛行、時おりまわってくるジプシー飛行士たちのあざやかな飛行ぶり、それらは若いリンドバーグの血を湧き立たせずにはおかなかっただろう。

「僕、大学をやめて、飛行機乗りになる。」

突然一人息子にそういわれた時、両親はどんなにか驚いたろう。

いまだって、子供が飛行機乗りになるといったら、すぐさま喜んで賛成する親はそう多くないだろうが、当時の飛行機といったら、全く危険のかたまりみたいなもので、おまけに飛行機乗りという職業は、まだ将来性のないサーカスの芸人みたいなものだったのだ。

両親は一時は首をかしげたが、リンドバーグの決心のかたいのを見ると、母はこういった。

「チャールズ、本当に飛びたいのなら、したいようになさい。

あなたを引きとめることはできません。自分の人生は自分で切りひらかなければならないのだからね。」

リンド。パークは感激して、母の手をにぎりしめた。この母に心配をかけるようなことは決してするまいと心に誓った。

一九二〇年、リンドバーグはウィスコンシン大学を中途退学して、ネブラスカ州リンカーンにある、ネブラスカ航空会社の飛行練習生になった。

リンドバーグと飛行機とが、ここで初めてめぐりあったのである。

まず飛行機の構造と理論をみっちり教えられたうえで、一九二二年四月九日、リンドバーグは教官と同乗して、生まれて初めて、練習飛行をした。

ここでリンドバーグは合計八時間ほど飛行訓練を受けたが、単独飛行はとうとう許してもらえなかった。

しかしこの間にパラシュートをつけて飛び降りる方法も習ったし、飛んでいる飛行機の翼の上を歩くのも練習した。

曲芸の基本は一通り身につけたのである。

一九二三年の四月、とうとう彼はジョージア州アメリカスで、中古のジェニー機を一台手に入れることができた。

もうだれに遠慮することもない。彼はその場ですぐ単独飛行をやってみた。

これで自信をつけたリンドバーグはさっそく曲芸飛行士の一座に加わって、しばらくのあいだアメリカ各地を巡業してまわった。

一九二四年三月、リンドバーグはアメリカ空軍の士官候補生となって、テキサス州のブルックスとケリー・フィールドで訓練を受けた。

「この時は生まれて初めて、本当に精を出して勉強した。」

そのおかげで、クラス一番で卒業し、予備空軍大尉の位をもらって、再び社会に出た。

この時、生まれかわったように勉強したのは、父が六十五才でなくなったせいもあるかもしれない。

一人ぼっちになった母はデトロイトの学校の教師になって、化学を教え始めた。

リンドバーグは今度はセントルイスにあるロバートソン航空会社というチッポケな会社に、テストパイロットとして雇われた。

一九二五年にアメリカではケリー法という法律が制定されて、航空郵便の輸送を民間人が請負うことができるようになった。

この法律はアメリカの民間航空の発達に大きい刺激を与えたものだが、そのおかげでロバートソン航空会社も、セントルイスとシカゴを結ぶ航空郵便の仕事をもらうことになった。

一九二六年の四月二十五日、この航空路の開通式が行なわれ、リンドバーグは主任パイロットとして初飛行をやり、道々の都市で大歓迎をうけた。

その後ずっとリンドバーグはこの航空路を受持ち、夜間郵便を積んではセントルイスとシカゴのあいだを往復飛行した。

飛行機は軍から払下げられた。旧式のDH4型複葉機である。秋までにはこうして合計二千時間近く、八万キロ以上の距離を飛んでいた。

その間、命からがら、パラシュートで抜け出すような目にも、二回会っていた。

6 機上の夢 top

その夜、リンドバーグはいつものように郵便物を積んで、セントルイスからシカゴへ向けて飛んでいた。

すばらしい秋の月が天高くかかって、目の下は一面銀色に輝き、この世のものとも思われない美しさだ。

「ああ、浮世離れした良い気分だなあ。

いっそこのまま地上に下りないで、どこまでもどこまでも飛んでいきたいものだ。」

うっとりしたリンドバーグの頭に不意にポツンと、ある考えがひらめいた。

「そうだ。大西洋を一気に飛び超えて、ニューヨークからパリまで飛び続けるというのはどうだ。僕ももうすぐに二十五才だし、今までに二千時間も飛んでいる。

どこへ出したって恥ずかしくない、一流のパイロットだ。やって出来ないはずはなかろう。」

もう七年も前、一九一九年にニューヨークとパリにホテルを持っているレイモン・オルティグという人が、初めてパリとニューヨークの間を無着陸飛行した人に、二万五千ドルの賞金を出すと発表した。 |

リンドバーグはいつものように郵便物輸送の飛行を続ける中で、

大西洋横断飛行を夢見るようになった。

|

その年にオルコックとブラウンが大西洋無着陸飛行をなしとげたことは前に書いたげれども、この時はニューファウンドランドからアイルランドの海岸までで、パリ・ニューヨーク間はそれにくらべると距離は二倍近い。

オルティグ賞をねらって、この大冒険飛行にいどもうとする飛行家は最近まで、一人も現われなかったのだ。

しかしついこのあいだ、とうとうこの冒険をあえて試みようという人が、名乗りをあげた。

それは世界大戦でフランス一の撃墜王となったルネ・フォンク少佐だ。

彼は三人の乗組員と一緒に、大型のシコルスキー複葉三発機に乗り、ニューヨークから飛び立とうとした。

ところがこの飛行機はついに離陸することができず、飛行場の端に突っ込んで燃え上がった。

フォンクともう一人の操縦士は傷をおいながらもやっとのことで抜け出すことができたが、あとの二人は火だるまとなって焼け死んだのである。

リンドバーグの心のなかに浮かんだ一点の思いつきは、みるみる雲のようにふくれ上がり、しだいにハッキリした形をとっていった。

「もし僕がパリ・ニューヨーク間無着陸飛行をやるとしたら、とてもシコルスキーのような大型機は都合出来ない。

値段の安い、エンジン一つの小型機しか使えないだろう。

しかし、考えてみれば、そのほうがかえっていいのだ。

三発機のいい点はエンジンが一つ故障しても、他の二つで何とか飛んでいけるという点にある。

けれども短距離ならともかく大西洋横断ともなれば、エンジン一つ止まったままで、乗りきれるものじゃない。

いずれは海の上に不時着しなけりやならない。

してみればエンジン一つ故障すれば、それでおしまいだ。

エンジンが一つの飛行機と、ちっとも変りはないじゃないか。

かえって、エンジンが三つあるだけに、故障するチャンスも三倍あるというものだ。」

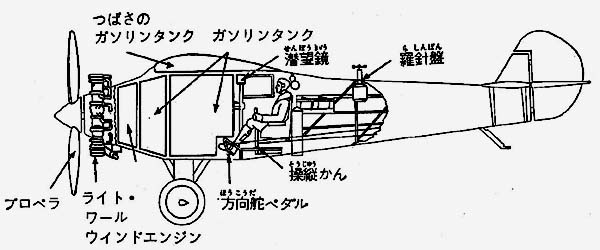

幸いなことにこの一九二六年ごろから、小型飛行機には革命的な改良が相次いで行なわれた。

一つはライト航空会社で、新型の空冷星型エンジン『ワールウィンド(つむじ風という意味)』を作り出したことだ。

このエンジンは二〇〇馬力だが、今までのエンジンに較べてずっと軽くて力が強く、燃料を少ししか食わないので長く飛び続けられるという、大変にすぐれたものだ。

第二に機体の設計にも大きな変化が起こって、複葉から能率のよい軽快な単葉へと変わり始めた。

これまた、飛行機の浮揚力(うき上がる力)を大きくし、速度を速め、航続時間を長くする効果がある。

三番めに磁石を使う羅針盤に変わって、新しい磁気誘導コンパスというものが発明された。

大西洋のまっただなかを飛んでいるあいだは地形を見て位置や方角を知ることが出来ないから、羅針盤の針だけを頼りに、メクラ飛行を続けるほかない。

この点で今までのものよりずっと正確な羅針盤ができたということは操縦のうえでは大変な力になる。

のちにリンドバーグが大西洋横断飛行に成功をおさめた陰には、こういう技術の大きな発展が支えになっていた。

改良された飛行機に、リンドバーグの勇気と慎重さが結びついて、初めてあの大成果が生まれたのである。

「新型の単葉機で、しかもライト会社のワールウィンド・エンジンを取付けた飛行機となれば、このあいだライト会社でテスト用に作ったライト・ブランカ機一機しかない。

あれはテスト飛行の時、すごい力を出して、飛行家たちをびっくりさせたものだった。

そうだ、あれをゆずってもらおう。

ブランカ機さえ手にはいれば、パリまで飛ぶのは不可能じゃない。

ブランカ機は二人乗りだが、操縦士は僕一人でいい。

あとの一人分の座席はつぶして、ガソリンタンクにしてしまう。

そうすれば、パリまで飛び続けるのに必要なガソリンはゆっくり積みこめるはずだ。」

ニューヨークからパリまでは五、八〇〇キロもある。

そのころの飛行機の速度からすると、どうしても一日半はかかる。

一日半ぶっ続けに飛び続けるとなると、一人きりでは無理ではなかろうか?

「大丈夫、僕なら眠らずに飛び続ける自信がある。第一、一人きりのほうが自由に思いきった操縦ができるというものだ。

万一のことがあっても、自分だけの責任ですむ。」

リンドバーグは死んだ父が口ぐせのようにこういっていたのを思いだした。

「人に頼るものじゃないよ、チャーリー。

一人なら一人前だが、二人になると半人前になり、三人ではゼロになってしまう。」

それは、コネチカットの開拓者たちの間でいわれていた諺(ことわざ)だった。

「ライト・ブランカ機なら、飛行機の代金とガソリン代、それにいろんな費用をふくめても、一万五千ドルか二万ドルですむはずだ。

うまくパリに一番のりして、オルティグ賞二万五千ドルをもらえたら、それでたっぷりお釣りがくる。

そうだ、これは決して不可能な夢じゃないぞ。」

リンドバーグの胸はワクワクしてきた。

しかしもちろん、初めにその一万五千ドルか二万ドルの費用をひねり出さなければならない。

リンドバーグにはせいぜい二千ドルしか手持ちはないから、誰かに援助してもらわなければならない。

「うまくいけば五千ドルか一万ドルのお釣りがくるが、失敗すればかけた金はそっくりオジャンだ。

まるで賭け事みたいなものだが、誰がこんな冒険に金を出してくれるだろうか。」

リンドバーグは、セントルイスの飛行クラブに入っている実業家たちの顔を思いうかべた。

ブローカーのナイト、銀行家のビクスビー、保険会社社長のトンプソン………。

「ともかく、いろんな人に話をもちかけて頼んでみょう。

自分の熱心さで、何とか口説き落としてみせるさ。」

そう思うとリンドバーグの胸は希望にふくらんだ。

月夜の飛行機の上で、計画の大もとはきまった。あとは実行あるのみである。

リンドバーグはシカゴに着いて自分の下宿に引上げると、さっそくノートを買いこんで、これからしなければならないことを書きあげた。

後援者を見つけて資金を出してもらう。

オルティグ賞に応募する手続きをとる。

国務省に協力してくれるよう申し入れる。

不時着した時の用意に、ゴムボート、修理道具などを整える。

地図を買って飛行機の進路をハッキリつきとめ、空から見たヨーロッパの地形を頭の中にたたきこむ。 |

合計三十五項目もあった。

リンドバーグは、やりおえたことは線をひいて消し、新しく必要になったことは追加して書きこむというふうにして、着々と計画を実行に移していった。

7 セントルイスの人々 top

何よりも先立つものは金、リンドバーグはセントルイスに戻ると、さっそく知合いをまわって自分の計画を話し、後援者になってもらうよう頼んだ。

保険会社の社長アール・トンプソン、中西部きっての名飛行家ランバート少佐、リンドバーグが勤めている会社の社長ロバートソン少佐たちがまず、「できるだけの応援はするよ。」と言ってくれた。

十二月になって、リンドバーグはセントルイスきっての実業家、商工会議所会頭の銀行家ハロルド・ビクスビーとブローカーのハリス・ナイトに会った。

「エンジン三つの飛行機のほうが安全ではないかね。

パイロットも君一人でなく、二人乗って交替で操縦したらどうだ。」 またしても同じ質問かと、リンドバーグはいささかうんざりしたが、

「エンジン三つでも一つでも同じことです。一つのほうがかえって故障のチャンスが少なくて、成功の見込みが大きいのです。パイロットは一人でたくさん、そのぶんだけガソリンを積んだほうが、ずっと合理的です。」 |

リンドバーグは自分の計画を話し、後援者になってもらうよう

頼んだ回った。彼の計画は単発機の一人乗りだった。

|

と始めからの計画をくわしく説明した。

ナイトとビクスビーは、

「君の考えはよくわかった。みんなで相談するから、一週間ほど待ってくれたまえ。」とリンドバーグを帰した。

一週間たって、リンドパークは胸をおどらせながら商工会議所を訪れると、ビクスビーはニコニコしながらいった。

「リンドバーグ君、僕たちは君の計画を全面的に応援することにしたよ。費用のほうは一切、僕らが引受ける。

君は飛行機のことだけ考えて、万事手落ちのないよう準備をすすめたまえ。」

リンドバーグは天にものぼる気持ちだった。

これで費用のほうは全く気を使う必要がなくなったのである。

リンドバーグはもし失敗したら元も子もなくしてしまうこの冒険飛行に、何の条件もつけず、頭から自分を信用して費用をそっくり出してくれたセントルイスの人々に、心から感謝しまた尊敬を抱いた。

彼は後援者たちの好意に報いるため、自分の飛行機に「スピリット・オブ・セントルイス(セントルイス精神)」という名をつけ、横腹に大きくその文字を書いて飛ぶことにしたのである。

8 スピリット・オブ・セントルイス号

top

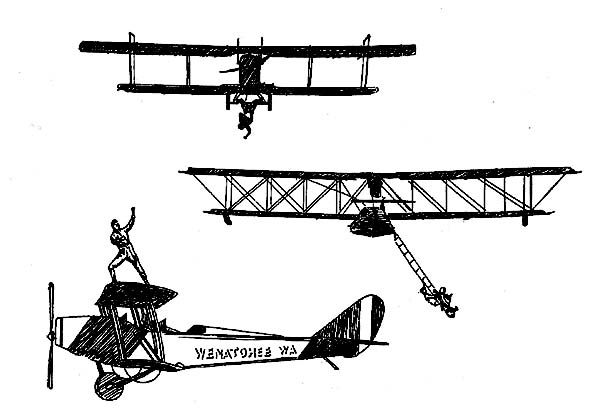

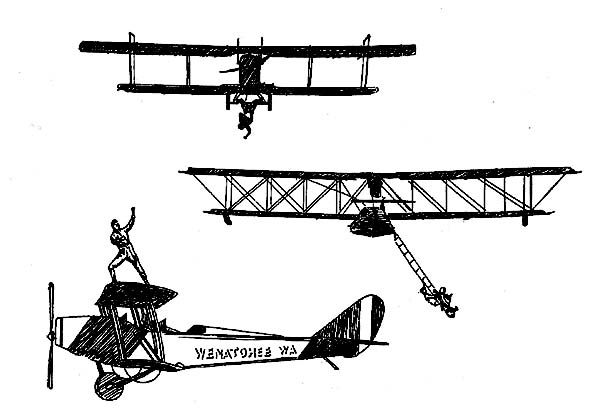

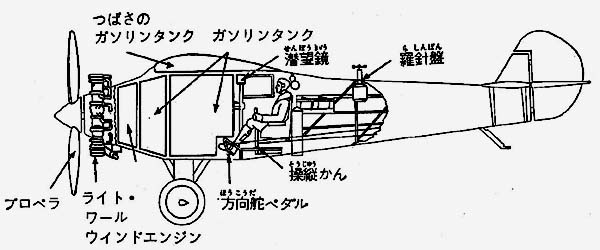

|

セントルイス号の構造――操縦席の前と翼をガソリンタンクにして、大量の燃料を詰めるようにした。

前方の視界はきかないが、大洋上では羅針盤によるめくら飛行なので、側窓からの視界で充分だと判断した。

|

費用はできた。今度は飛行機を買いこむ番だ。

前にいったとおり、リンドバーグが手に入れたかった理想の飛行機は、ワールウィンド・エンジンをつけたライト・ブランカ機だった。

この飛行機はまだ試験用のものが一機しかない。

リンドバーグはライト会社と交渉して、何とかそれを買いとろうとしたが、結局手に入れることができなかった。

そうなれば、新しく飛行機を注文して作らせなければならない。

リンド、パークはいろいろな航空会社を調べあげ、結局、太平洋岸のカリフォルニア州サンディエゴにあるライアン航空会社という小さな会社が、ブランカ機そっくりの飛行機を作っているのを知った。

「よし、ではそのライアン機に、ライト会社のワールウィンド・エンジンを取付けさせるとしよう。」

一九二七年の二月はじめ、リンドバーグはライアン航空会社に手紙を出して、ワールウィンド・エンジンを取付けた。

大西洋横断無着陸飛行用の飛行機を作ってくれるかどうかたずねた。

「一万ドルで、喜んで引受けます。」

ライアン社からすぐ返事がきたので、リンドバーグは約束どおり、ナイトやビクスビーから費用を出してもらい、ライアン社で飛行機を作らせることにした。

二月の末から、リンドバーグははるばるサソディエゴまで出かけ、二か月間ずっとライアン社に泊り込んで、飛行機の設計とテストに当ることになった。

リンドバーグは、ライアン社の技術者だちと相談して、機体の設計にいろいろ手を加えた。

なにより肝心なのは、できるかぎり長時間飛び続けられることである。

そのため今までライアン社で作っていた飛行機の形を少し変えて、翼を長くし尾翼を後ろに下げエンジンを前に出した。

またかねての計画どおり、胴体に大きなガソリンタンクを設け、操縦席はその後ろに一つだけ取付けた。

このおかげで燃料は四五〇ガロンも積めることになった。

パリまで飛ぶにはたっぷりすぎるほどである。

しかしそのため前の窓はなくなってしまい、操縦士は横からしか外を見られなくなる。

リンドバーグにはそれは覚悟のうえだった。

磁気誘導コンパスがあれば、横の窓だけで充分なのである。

しかしライアン社の職工の一人は潜水艦の潜望鏡のような仕掛を自分で考え出して、操縦席の頭の上にそれを取付けてくれた。

すでにいく人かの飛行士が、オルティグ賞に名乗りをあげ、着々準備をすすめていた。

ウカウカしては遅れをとる。ライアン社では職工たちが、夜を日についで飛行機を組み立てていった。

そのあいだリンドバーグも、ただボンヤリ待ってはいない。

彼は大西洋をそっくり書き込んだ大きな地図を買ってきて、ライアン社の製図室のテーブルに貼付た。

そして地図の上に飛行ルートを引いて、操縦のやり方をくわしく調べた。

「ここまで進んだら。右に五度曲がる。さらに三十分飛んだら。また右へ三度曲げる………。」

羅針盤だけでメクラ飛行するのだから、よほど慎重に計算しておかないといけない。

出発の時のほんの少しの狂いが、到着の時には何百キロという違いになって現われるのだ。

そうなればいくらたくさんガソリンを積んでいたところで、とても目的地までは着けない。

それから、ヨーロッパのどこで陸地に行きあたるかわからないから、空から見た地形の様子をよく頭に入れておかなければならない。

そこからパリまでどう行くかは、調べておく必要がある。

四月初め、ライト会社に注文したピカピカのワールウィンド・エンジンが届いた。

いよいよ全体の組み立て作業が始まる。

四月半ばすぎ、とうとうライアン機「スピリット・オブ・セントルイス」号は出来上がった。

(これからあとは、簡単にするために、セントルイス号とよぶことにする。)

四月二十八日、いよいよ初めての試験飛行。

ライアン社の技術者や職工がずらりと並んで見まもるなかで、セントルイス号はフワリと飛び立つ。

調子は実にすばらしい。

リンドバーグは六〇〇メートルほどの高度で、翼を思いきり上向きにしたり、方向舵を止めてしまったり、操縦桿を手からはなしたり、手あらな操縦をやってみる。

なにもかも申し分ない、すばらしい飛行機だ。

試験飛行をおえて機体からおり立ったリンドバーグはドッと周りに押し寄せたライアン社の人々に心からお礼をいった。

「皆さん。私は今までこんなすばらしい飛行機に乗ったことがありません。

このセントルイス号と一緒なら大西洋横断も軽く成功することでしょう。

皆さんのおかげです、ありがとうございました。」

リンドバーグはその後、毎日のように、無茶ともいえるほどの厳しいテストを繰返した。

また燃料をだんだん多くしていって、どのくらいの滑走で離陸できるかも試した。

五月四日に最後のテストが終わる。サア、何もかも準備が整った。

あとは飛行機をはるばる大西洋岸のニューヨークまで運ぶだけだ。

このアメリカ大陸横断の旅は、セントルイス号の航続力をためす絶好のチャンスでもある。

しかしその頃あいにくロッキー山脈のあたりを嵐が荒れ狂っていた。

リンドバーグは嵐がしずまるまで、なお一週間待たなければならなかった。

9 競争者たち top

その頃オルティグ賞の二万五千ドルをねらう飛行家たちは、すでにズラリと顔をならべ、ニューヨークからパリから、それぞれチャンスをねらって、準備をすすめていた。

すべて、世に知られた有名な飛行家ばかりで、それぞれ有力な後援者をうしろだてに、豊かな資金を使っていた。

アメリカ側ではまず一九二六年の五月に、北極の上を飛行して一躍名をとどろかせたリチャード・バード海軍中佐(のちに少将)、彼はデパート王ワナメーカーの後援をうけ、フォッカー三発単葉機を用意していた。

それからノエル・デービス中佐とスタントン・ウースター中尉。

アメリカ在郷軍人会の後援で、ワールウィンド・エンジンを三つ付けたキーストン複葉機のテストの最中だった。

お次はクラレンス・チェンバレン。彼は五十一時間という滞空世界記録をたてた人で、ライト・ベランカ単葉機に二人で乗るつもりだった。

フランス側からは第一次世界大戦の英雄シャルル・ナンジェッセ大尉とコリ中尉。

ほかに、前に失敗したルネ・フォンク少佐も二度目の機会をねらっていた。

リンドパークがサンディエゴでセントルイス号の試験飛行を続けていた頃、これらの競争者たちもそれぞれ自分の飛行機のテストをしたり、ときには本式に目的地めがけて出発した人もあった。

しかしあいにく、どれひとつとして成功しなかった。

四月十六日、バード中佐は試験飛行をおえて着陸した時、柔かい地面に突っ込んで飛行機はこわれ、四人の乗組員のうちバードをふくむ三人がけがをした。

四月二十四日、チェンバレンは試験飛行で離陸する時、飛行機の脚をこわした。幸いけが人は出なかった。

四月二十六日、デービス中佐とウースター中尉は、最後の試験飛行で、飛行場近くの沼地に墜落、二人とも即死した。 |

クラレンス・チェンバレン(滞空世界記録)

一度目に飛行機の脚の故障で手間取って

いる間に、若いリンドバーグに先を越された。

|

|

ナンジェッセとコリが乗った飛行機白鳥号

この飛行も含め、多くの競争者は脱落していった。

|

ナンジェツセ(左)とコリ(右)、

二人は第一次大戦のフランスの英雄であった。

|

五月八日、フランスのナンジェッセ大尉とコリ中尉は大型複葉機に乗ってパリを飛びたち、ニューヨークに向かった。

イギリスを飛び超え、北大西洋を西へ西へと飛び、とうとうニューファウンドランド沖に姿を見せた。

見事、大西洋を横断したのである。

ところが、もうニューヨークまで一飛びだというのに、この飛行機はプッツリ消息を断った。

途中でかき消すように、姿を消してしまったのである。

こうして、オルティグ賞をねらう大型の飛行機はどれもこれもつまずいた。

昨年四月のフォンクのシコルスキーから始まって、合計四人が死に、二人が行方不明、五人が傷ついた。

しかしバードのフォッカー機とチェンバレンのペランカ機はまもなく修理をおえて、再びチャンスをねらおうとしていた。

そこへ名も知られない二十五才の青年リンドバーグが操縦するちっぽけなセントルイス号が、はるばる太平洋岸から飛んできて、有力な競争者たちの間に割込むことになったのである。

10 ニューヨークにて top

やっと嵐もおさまった。一九二七年五月十日、リンドバーグはいよいよアメリカ大陸横断飛行に飛び立つ。

ライアンエ場の人々に別れをつげ、まずサンディエゴから、出発点のノース・アイランドのロックウェル飛行場まで飛んだ。

午後三時五十五分、セントルイス号はここを飛び立って、一路東へ向かった。

快調に一晩飛び続けて、ロッキー山脈をこえ、あくる朝の八時、セントルイスに着いた。

飛行時間十四時間二十五分、これは新記録だった。

(太平洋岸とセントルイスでは、時刻がちがう――時差――ので、到着時刻から出発時刻をさしひいただけでは飛行時間にならない。)

セントルイスでは、ロバートンン少佐やビクスビー、ナイトなどの後援者たちに、暖かく迎えられた。

「今晩、含みを歓迎するため晩餐会を開いてあげるよ。」

といわれたが、リンドバーグは、

「いえ、マゴマゴしていると他の人が先に出発するかもしれません。

一刻も早くニューヨークに着きたいのです。明日の朝たちます。」と断った。

「よし、そういうことなら晩餐会はやめる。君は今晩グッスリ眠りたまえ。」

あくる十二日朝八時、リンドバーグはセントルイスを飛び立って七時間後に、ニューヨークのロングアイランドにあるカーチス飛行場に着陸した。

リンドパークがセントルイス号からおりると、たちまち黒山の新聞記者に囲まれた。

アメリカ大陸横断飛行で新記録を作ったことがもう一足先に報道され、彼は新聞記者たちの注目の的(まと)になっていたのである。

「なぜ単発の小型機で飛ぶのですか?」

「一人きりで飛ぶというのは本当ですか? どうして助手を乗せないのです?」

例によって同じような質問が次々にあびせられる。

なかにはアケスケに、「一人でとぶのは成功したときの功績を一人占めにしたいからですか?」と聞いてくるのもあった。

リンドバーグはひとつひとつの質問に手短かに答えた。

「いつ出発する予定ですか?」という問いには、

「エンジンの検査がすみ新しい羅針盤を積みこんだら。

天気のよくなりしだい、できるだけ早く飛び立とうと思っています。」と答えた。

あくる日のニューヨークの新聞は、みなトップ見出しでリンドバーグの到着を知らせた。

「リンドバーグ大尉、きのう当地に到着。大西洋横断飛行の準備中。」

今まで見向きもされなかったリンドバーグの存在が、急に大きくクローズアップされた。

けれどもそうは言っても、新聞記者たちはリンドバーグが最初に成功するとは思っていなかった。

本命はバードとチェンバレンのどちらか、リンドバーグはダークホースというのが一般の新聞記者の予想だった。

セントルイス号はすぐ飛行場の格納庫にひきこまれた。

待ちかまえていたライト航空会社の技術者たちが、エンジンの検査を始める。

ライト会社と商売がたきのカーチス会社の技術者が、ただでプロペラを修理してくれる。

スタンダード石油会社から、ガソリンの注文を受けに人がやってくる。

みんな親切に先を争ってリンドバーグに手をかしてくれた。

ことにライト会社の渉外係ブライスは出発までずっとライトの傍につききりで、新聞記者とのインタビューや一般の人との応待など、何やかや世話をやいてくれた。

競争相手のバード中佐もチェンバレンも、次々にリンドバーグの元を訪れ、「お互いに、しっかりやろうぜ」と手を握った。

バードは滑走路の長い。自分の飛行場を使ってよいといってくれた。

新聞記者たちはデトロイトにいるリンドバーグの母にも、彼の出発が間近いことを知らせた。

驚いた母ははるばるニューヨークまでやって来て、息子に会った。

新聞記者たちから、前に起こった数々の失敗のことを聞かされた母はさすがに心配で、落着かなかった。

「成功は信じているけれど、決して無理をしないでね。」

母は青い顔をして、何度も念をおした。

母は息子とたった一晩一緒に過したきりで、すぐまたデトロイトに帰っていった。

そのあいだも、新聞記者がうるさく入れかわり立ちかわりして、落着いてゆっくり話しあう暇もなかった。

11 一人ぼっちの若鷲飛び立つ top

リンドバーグがニューヨークに着いてから一週間ものあいだ、北大西洋にはずっと濃い霧が立ちこめたままだった。

リンドバーグはジリジリしながら、たえず気象台に間いあわせては霧の晴れるのを待っていた。

五月十九日の夕方、ニューヨークには霧雨がシトシト降っていた。

「ジッと待っていても仕方ない。気晴らしにオペレッタでも見ようや。」

リンドバーグは、ライト会社のブライスほか二、三の友人たちと自動車に乗って、大通りを走っていった。

途中でふとブライスがいった。

「念のため、もう一度ニューヨーク気象台に電話をかけて、大西洋の天気の具合を聞いてみょうよ。」

公衆電話をかけて帰ってきたブライスの顔は緊張ですっかり変わっていた。

「リンドバーグ、喜べよ。天気が変わったぞ。ニューファウンドランド沖が晴れ始めた。

一、二日すれば北大西洋はすっかり晴れあがる。嵐の恐れはないそうだ。」

リンドバーグはとび上がった。

「こうしちゃいられん、すぐ戻ろう。明日の夜明けに出発だ!」

自動車はすぐさま飛行場にひきかえす。

リンドバーグはセントルイス号をもう一度検査し、非常食料を買いこんだ。

友人たちも手分けして準備を手伝い忙しくかけまわった。

しかし、リンドバーグが夜明けに出発するというニュースは早くも漏れてしまった。

午後九時ごろには号外が町々にあふれた。

聞きつけた新聞記者たちがあとからあとからやってきた。

応待をすませて自分の部屋に引上げた時はもう真夜中だった。 |

リンドバーグの出発はすでに漏れており、

新聞記者が空港に詰めかけていた。

|

「ああいけない。明日から一日半ブッ続けの飛行だ。何とか二時間でも三時間でも眠らなくちゃ。」

しかし彼はとうとう一睡もできなかった。

二晩ぶっ続けに徹夜するはめになってしまった。

午前三時、リンドバーグは身仕度を整えて、カーチス飛行場に着いた。出発地は滑走路の長いルーズベルト飛行場。

小雨の降る中をセントルイス号は綱で結ばれ、トラックにひっぱられてルーズベルト飛行場に運ばれた。

ガソリンタンクは、ガソリンがいっぱい詰め込まれる。

七時四十分、エンジンがスタート。プロペラの回転は、普段より毎分三〇回転も遅い。

天候のせいで仕方なかったが、不安な感じだった。

ガソリンをいっぱい積んだ重い機体が、はたしてうまく飛び上がれるだろうか?

ついに飛び上がれないで、飛行場の端に突っ込んだルネ・フォンク、チェンバレンの前例が、不気味に頭にうかぶ。

最後の新聞記者のインタビュー――フラッシュが光って、記念写真がとられる。

リンドバーグは手を振って別れを告げ、飛行機に乗りこむ。

「さあ、セントルイス、僕らは出かけようぜ。」

七時五十二分、セントルイス号は滑走を始める。

万一にそなえて、消火器を積んだ自動車がよりそって走る。

一〇〇メートル、二〇〇メートル、三〇〇メートル、もう滑走路の中ほどを過ぎた。

機体は二度ほどコツンコツンと跳ね上がる、まだ離陸しない。

ギリギリいっぱいのガソリンの重みで、なかなか浮き上がれないのだ。

危ない、そのまま地面につっこむか?

端まで三〇〇メートル、やっと機体はわずかに浮き上がる。

滑走路の端にあったトラックタの頭をすれすれに飛び超える。

ついで電話線、あぶなく六メートル上を通過、今度は正面に木のおいしげった丘だ。

右に急旋回してやっとかわす。さあ、もう邪魔物はない。

やっとのことで、セントルイス号は地上を離れた。あとはただパリめがけて一路ヒタ走りだ。

電波が全世界に飛ぶ。

「一人ぼっちの若鷲、パリめざして出発。

スピリット・オブ・セントルイス号、本日午前七時五十二分、ニューヨークを離陸。」

12 大西洋上一人ぼっち top

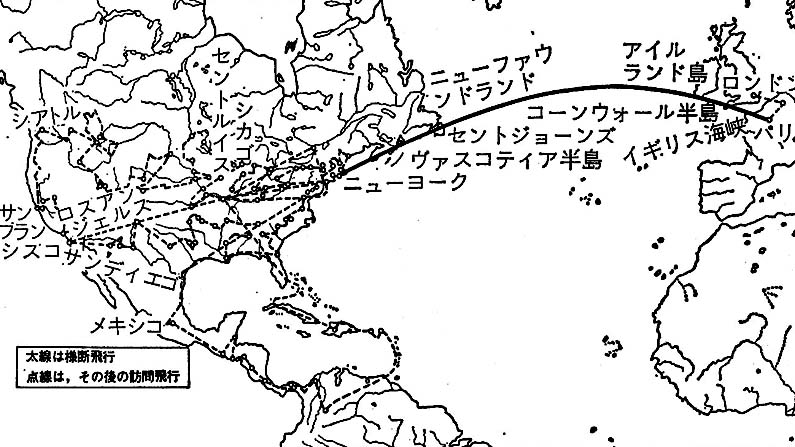

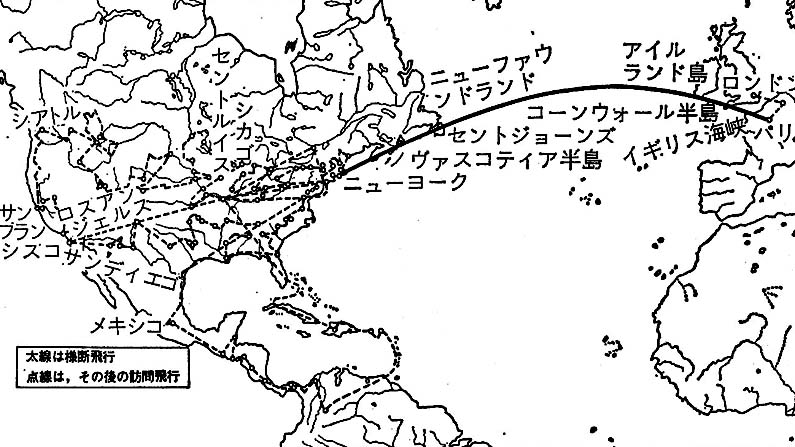

|

セントルイス号の飛んだ道

|

セントルイス号は三〇〇メートルの高度で、ニューインダランド地方の上空を過ぎ大西洋に出る。

霧は晴れ眺めはすばらしい。彼は低くおりて海面スレスレに飛ぶ。小さな漁船が点々と見える。

十二時過ぎ、カナダのノヴァスコシア半島を過ぎる。

急に風が強くなり黒雲がたちこめ、スコールが降り注ぐ。

セントルイス号は風のまにまに、右、左に揺れる。

気象台の予報と食い違って、ここには暴風雨が荒れている。

セントルイス号はその中に突っ込んでしまったのだ。

仕方なく、リンドバーグは予定の進路を変えて、暴風雨をやりすごし、その縁にそって進む。

まもなく風はおさまる。セントルイスはひたすらまっしぐらに進む。

操縦席に座ったきりでメーターとにらめっこをしていると、ついウトウトしてしまう。

無理もない、前の晩一睡もしていないのだ。

何とか目を大きくあけて、起きていようと努めるが、いつしかボンヤリと気が遠くなる。

ハッと気がついて、目をこすりながらメーターを読み、窓の外を眺め航空日誌をつけていく。

いつしか見渡すかぎりの氷原、それを超えるとニューファウンドランド島、もう夕方だ。

これから先は全く陸地の見えない北大西洋。

真夜中から明日の昼まで羅針盤だけを頼りに、メクラ飛行を続けなければならない。

日が暮れるにつれて、空気は冷たくなる。

海上には濃い霧が立ちこめ、しだいに高くのぼってくる。

リンドバーグは霧の上に出ようとして、グングン高度を上げる。

二千、二千五百、三千、機は三千メートルの高空を東へ東へと飛び続ける。

ところどころ、暴風雨の雲の柱がモクモクそびえ立っている。

低いものなら上を飛び超え、高いものはつきぬける。ただ一路、東へ。

夜の十時ごろから月が出た。雲が切れ。気温も少しずつ上がってきた。飛行はらくになった。

緊張がゆるむと、また眠くなる。いけない、いけない。

ウツラウツラしているあいだ、セントルイスは、一人で休みなく飛び続ける。

出発してから十五時間、時計はニューヨーク時間の午前二時をさしている。しだいに夜が明け始める。

(リンドバーグは東に向かって飛んでいるので、飛べば飛ぶほど、その位置の時刻はニューヨークの時刻より早くなる。

パリでは、ニューヨークより五時間早い。)

日が上るにつれて、雲は追いちらされ消えていく。午前四時、出発してから十八時間だ。

やっと全行程の半分を過ぎたわけだ。あと半分、もう十八時間の辛抱だ。

高度を下げ、海面一〇〇メートルまでおりる。しばらくすると、また霧が湧きだす。

たっぷり二時間、セントルイス号は霧の中を手さぐりで進む。リンドバーグはまたウトウトとする。

ニューヨーク時間午前八時、出発してからまる一日だ。空はすっかり晴れ上がって、海は真っ青だ。

時たま海面を鳥やイルカがたわむれている。しかし船は一艘も見えない。

ニューヨーク時間で昼前、もうそろそろ日暮れ近い。不意に小さな漁船が二、三艘現われた。

「アッ、ヨーロッパの船だ。いよいよ陸も近いぞ!」

リンドバーグの胸はふくらんだ。眠気もふっとんだ。

彼は一艘の漁船のまわりを低空で二度旋回して、「オーイ、アイルランドはどっちの方だあ?」と叫んだ。

けれども船に乗っていた男は、ちっとも顔を動かさなかった。意味が通じなかったらしい。

サア、あと一息だ。リンドバーグは勢いこんで飛び続ける。

それから一時間たらず、とうとう陸地が水平線の上に姿を出す。

よくよく目をこらして見れば、間違いなし、アイルランドの海岸だ。

バンザイ! 予定の進路に一分の狂いもなく、見事ヨーロッパの空に踏込んだのだ。

二時間たらずで、セントルイス号はイングランド上空にさしかかる。

高度一五〇メートル、地上でたくさんの人が空を見上げ、手を降っている。

イギリス海峡をわたり、フランスに入った時、日はほとんど沈みかけていた。

暗くなるにつれて、ロンドン・パリ間の航空路を示す標識灯が明るく光りだす。

リンドバーグはその指図どおりに飛行機を進める。

午後十時(ニューヨーク時間午後五時)、ニューヨークを出てから約三十三時間だ。

行く手に向い月が出たみたいに、光のかたまりが浮き上がる。みるみるぐんぐんひろがって、無数の光る点と線が面になる、パリだ。

「見ろよセントルイス、あれこそパリの灯だ。」

リンドバーグは飛行機の横腹をたたいて、こうよびかける。

「僕らはとうとう、ここまでやって来たんだ。」

光が点々と並んで、天高く柱のようにつき出ている。エッフェル塔だ。セントルイス号はそのまわりを一回りしてから、北東に向かう。

目標はパリ郊外のル・ブールジェ飛行場だ。 |

セントルイス号は夕闇のパリに到着した

|

彼は飛行場の上をぐるりと一回りして、風下に出てから、静かに滑走路に着陸した。

ときにパリ時間で五月二十一日午後十時二十一分、セントルイス号はニューヨーク・パリ間、五八〇〇キロを、三十三時間三十分で飛び超えたのだった。

13 パリの熱狂 top

車輪が止まる。エンジンのスィッチを切る。

途端にもう操縦席のガラス窓から、顔、顔、顔がのぞく。

機体にたくさんの人がぶつかって、ガタガタ揺れる。

ひどいやつは飛行機の布をちぎったり、木片を折ったりしている。記念に持って帰ろうというのだ。

「一体これはどうしたことだ?」

まだセントルイス号の中にいるリンドバーグには、何が起こったのかさっぱりわからなかった。

まさか夜更けの十時半近くに、何万という人が自分を迎えるために飛行場に集まっていようなどとは、夢にも思わなかったのである。

ところがセントルイス号がアイルランド海岸に近づいたとき、もう彼の飛行機だということが発見されていた。

その後次々と、各地通過のニュースが届き、何万もの群衆が彼の到着を待ちかねて、飛行場の外に黒山のようにつめかけていた。

飛行機が着陸した途端、熱狂した群衆は垣根をやぶり、とめる警官をつきのけて、いっせいに洪水のように滑走路の中へなだれこんだのである。

リンドバーグは飛行機の外へ出ようとして、扉をあけた。

その途端、何十本という腕がとびこんで、彼の手足や体をひっつかみ、外へひっぱりだした。

そのまま体は群衆の頭の上にかつぎあげられる。

ワーワーというときの声、もう何を叫んでも聞こえない。

彼は黒山の人の海の上を、あちらこちらとかつぎまわされた。

ものの三十分、彼の足は全く地面につかず、群衆にもみくちゃにされるだけだった。

ふと気がつくと、彼は二人のフランス人飛行士に、両側からしっかり抱きかかえられていた。

いつのまにか帽子がとんで、近くにいたアメリカ人の新聞記者の頭にすっぽりかぶさった。

「それ、リンドバーグはあっちだ。それいけ!」

もう見さかいもなくなった群衆はそのかわいそうな新聞記者を胴上げにして、ワッショイ、ワッショイ担いでいってしまった。

取残されたリンドバーグは、二人の飛行士に助けおこされ、地面をふんだ。

「リンドバーグ君おめでとう。しかしグズグズしちゃいられない。その格納庫にかくれよう。」

二人はリンドバーグをそっと暗い格納庫の中へ入れてくれた。

「さて、これからどうする?」

「アメリカ大使館につれていってください。」

こうしてリンドバーグは、やっとのことで車に乗ってアメリカ大使館に運ばれた。大使は自から出迎えた。

大勢の新聞記者とのインタビュー、午前四時十五分やっと解放された。

リンドバーグは六十三時間ぶりに、ベッドに入った。

大事業をなしおえて死んだように安らかな眠りだった。

リンドパークが目を覚ましたのはその日の昼過ぎだった。

朝からアメリカ大使館の前には大勢の群衆があふれていた。

目がさめるとまもなく、リンドバーグはアメリカ大使館のバルコニーに立った。

「アーッ、リンドバーグだ。空の英雄バンザイ!」

「よくやったぞ、リンドバーグ!」

群衆は大喜びで、手をたたき帽子をふった。

リンドバーグは少し照れたように顔を赤くし、手もふらずに黙って立っていた。

まだあどけない少年っぽい赤い髪と青い目が印象的だった。

普通のフランス人から見ると、アメリカ人とは脂ぎって偉そうで大げさな身ぶりをし、札ビラを切りたがる軽薄な人種だった。

それにひきかえて、リンドバーグはなんとつつましやかでひかえめな態度だろう――

パリの人々は、リンドバーグに心からの尊敬と親しみを感じだした。

群衆はあとからあとからつめかけ、喝采の声はいつまでも鳴り止まなかった。

何日かのあいだフランス全国民をあげての歓迎の催しが、ひっきりなしに続いた。フランス大統領から勲章が贈られ、いろいろな賞やメダルが授けられた。

この熱狂的な賞讃のなかで、リンドバーグは相変わらずつけ上がることもなく、素朴でつつしみ深かった。

人々は彼にますます魅力を感じた。ことに、彼の名を広告に利用したいという希望が殺到し、全体で数百万ドルにものぼる申し込みがあったのだが、

「私のしたことは金儲けのためではありません。私の名や飛行機の写真を広告に利用することは、一切お断りします。」

とリンドバーグはピシャリと断って、いっそう人々を感心させた。

リンドバーグは、ヨーロッパでのアメリカ人に対する認識をあらため、評判をよくするうえで大きな役割を果たしたのである。

パリに一週間滞在してから、リンドバーグはまたセントルイス号に乗って、ベルギーのブラッセルに渡った。

そのあくる日には。イギリスのロンドンに渡った。

ここでもベルギー国王、イギリス国王から勲章を授けられ、パリにもおとらない熱狂的な歓迎を受けた。

14 凱旋(がいせん)将軍

top

リンドパークの成功を一番喜び、また誇りに思ったのは、もちろん本国アメリカである。

アメリカのあらゆる新聞は紙面を半分以上さいて彼の記事にあて、彼の生い立ちや家族のことまでくわしく紹介した。

そのうえ彼がヨーロッパで熱狂釣な歓迎を受け、アメリカ人に対する評判までよくしているのを見て、アメリカ国民はいっそう鼻を高くした。

リンドバーグは「アメリカを代表する偉人」「国民の宝」とまで讃えられるようになった。

そうなればアメリカ政府もじっとしていられない。政府みずから先に立って、この国民的英雄の帰国を大々的に歓迎することにした。

クーリッジ大統領は彼一人を迎えるために、わざわざ海軍の巡洋艦メンフィス号をイギリスヘさしむけた。これは前例のないことである。

六月十三日、リンドバーグを乗せたメンフィス号がワシントン港外に姿を現わした。

駆逐艦二隻、飛行船二隻、飛行機四十台が出迎えた。

ワシントン市内のすべてのサイレン、鐘、汽笛がいっせいに鳴響いて、この英雄を迎えた。礼砲がとどろいた。

岸には陸海軍、郵政省各長官をはじめ、将官、佐官の軍人たちがずらりと並んで、待っていた。

そのなかには、リンドバーグの母もいた。

船が岸壁に着きタラップが下されると、まずメンフィス号の艦長がおりて来て、リンドバーグの母の手をとり、艦の上につれていった。

母と子は声もなくだきあった。母の頬はうれし涙でグッショリだった。

やがて艦長を先頭に、リンドバーグ母子は手を取り合ってタラップを下りてきた。 |

リンドバーグの成功を伝える

ニューヨーク・ヘラルド・トリビュ-ン紙の第一ページ

|

待ちかまえていた黒山の群衆は夢中になって、ワーッと声をあげながら、警備の警官たちをつきとばし、押し寄せてきた。

母と子はやっとのことで自動車に乗りこんだ。

自動車は、テープや花束の雨のなかを、群衆をかきわけかきわけ、歓迎会場のワシントン記念塔の円形劇場へ着いた。

そこにはクーリッジ大統領夫妻をはじめ、政府や軍のおえらがたがズラリと顔をそろえていた。

まずクーリッジ大統領が立って、さわぎ立つ群衆をしずめながら、リンドバーグを迎える長い演説をした。

彼はライト兄弟に始まる飛行機の歴史からときおこし、リンドバーグの功績と人柄を、口をきわめて褒めたたえた。

「最後に、私がもっとも感銘を受けましたのは、リンドバーグがこれほどの偉業をなしとげ、歴史上類のない熱狂を受けながら、しかも全くつつましく、おごり高ぶるふうが少しも見られないことであります。

彼はヨーロッパ滞在中、自分の名声が商業的に利用されることを一切断りました。

このような気高い行ないが、ヨーロッパ人の心からの尊敬を受け、ひいてはアメリカ全体への理解を増進する結果になったのであります。

私はアメリカの誇りである彼の帰還を、国を代表して心から歓迎いたします。」

嵐のような喝采が、しばらく鳴り止まなかった。大統領はリンドバーグの胸に、殊勲飛行十字勲章をかざり、彼を三階級いっぺんに跳び越えて、予備空軍大佐に任命すると宣言した。

群衆の熱狂が少ししずまったところで、リンドバーグが立ち、帰国の挨拶をした。大統領の演説が長かったのにくらべ、彼の挨拶はあきれるほど短いものだった。

「五月二十一日の晩、私はフランスのル・ブールジェ飛行場に着きました。

私はパリに一週間、ベルギーに一日、ロンドンその他イギリスの地に数日間滞在しました。

私が行ったすべての場所、私が出席したあらゆる会合で、いつも皆さん宛に次のような挨拶がありましたので、そのとおりお伝えいたします。

『リンドバーグ大尉。あなたは私たちがあなたに示した態度によって、私たちフランス国民がアメリカ国民に対して、どれほど好意を持っているかおわかりになったと思います。

アメリカに帰国されたおりにはぜひこのフランス、ヨーロッパの国民の気持ちをアメリカの皆さんに伝えてください。』

以上です。静かにきいてくださって、ありがとうございました。」

群衆は、リンドバーグの言葉が余り短かったので、あっけにとられたように、ちょっと静まりかえった。

しかしすぐ激しい拍手が起こった。長く長く、いつまでも鳴り止まなかった。

男も女も、手がいたくなるほど拍手を続けた。感激の余り、泣いている人もたくさんあった。

実況放送をしていたラジオのアナウンサーまで、鼻をつまらせていた。

リンドバーグ一行は、続いてニューヨークに入った。

ここでの歓迎ぶりは、ワシントン以上だった。

通りは人波でうずまり、自動車は何度も何度も立ち往生した。

彼の自動車にむかって投げられたテープが、一日だけで二八〇〇トンにもなったということをみても、その熱狂ぶりが想像できよう。

15 親善の空の旅 top

アメリカに帰ってから半月ほどのあいだ、リンドバーグは絶間なしの歓迎会に追われて、ろくに落着く暇もなかった。

彼の名声を広告に利用したいという申し込みもひっきりなしだった。

そのどれか一つを受け入れただけでも、彼はいっぺんに大金持ちになれたことだろう。

けれども彼は頑固にそれを断り続けた。

しかしリンドバーグは商業的に利用されることは一切お断りだったが、航空について国民の理解をふかめ、興味を高めるためとあれば、どんな仕事も嫌がらなかった。

リンドバーグとその愛機セントルイス号をぜひ目の当りに見たいから、訪問してもらいたいという申し込みが、アメリカ全国の都市からぞくぞく舞いこんだ。

ダニエル・グッデンハイム財団からも、その費用を受持とうという申し出があった。

「それこそ全国民に飛行機のことをよく知ってもらうためには、またとないチャンスだ。さっそくやりましょう。」

リンドバーグは喜んでその準備にとりかかった。

セントルイス号の手入れや各都市との打ちあわせをすませ、七月二十日にニューヨークを立って、全国訪問飛行の旅にのぼった。

まずプロビデンス、ポストン、コンコード、ポートランドと東北部の都市をかわきりに、中部、西部、南部の順でアメリカのおもな七十五都市をまわり、各地で大歓迎を受けた。ニューヨークに戻ったのは十月二十三日、足かけ九十六日、総距離三万五二〇〇キロ、合計飛行時間二六〇時間四五分という前例のない大飛行だった。 |

リンドバーグの愛機に乗ってのアメリカ各地への親善旅行が始った。

|

首尾よく全国訪問飛行をおえて、ニューヨークに戻ったリンドバーグには、今度はメキシコはじめ中央アメリカ諸国の政府から、ていねいな招待状が届いていた。

アメリカ政府も乗り気になり、リンドバーグは公式の親善使節としてこれらの国々を訪問することになった。

十二月二十三日、三たび彼はセントルイス号に乗り、二十七時間かかってメキシコ市に着いた。

飛行場には大統領はじめ数万の群衆が出迎え、熱狂的な歓迎ぶりだった。

メキシコに二週間滞在してから、リンドバーグはグァテマラ、サルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマと中央アメリカ六ヵ国を次々に訪問し、さらに南へ下ってコロンビアとベネズエラに立ちよってから、今度は北へ向かってカリブ海の西インド諸島の国々を次々に訪れた。

あくる年一九二八年の二月十三日、キューバのハバナからメキシコ湾を一息に飛び超え、第二の故郷セントルイスに戻った。

この飛行でリンドバーグが訪問した場所は十三か国十七都市にのぼり、飛行距離も一万五千キロに達した。

行く先々で熱狂的な歓迎をうけ、親善飛行の目的を充分に果たすことができた。

セントルイス号もそろそろ使命をおえて、仕事から離れる時期がきた。

リンドバーグは「僕たち」とよんで、いつも一緒に飛んできたこの愛機を、スミソニアン協会に寄付し、航空博物館に歴史的記念物として保存してもらうことにした。

セントルイス号をスミソニアン協会へ運ぶために、リンドバーグは四月三十日、セントルイスからワシントンまで、最後の飛行をした。

思えばセントルイス号が前年四月にカリフォルニアのライアン航空会社の工場で生まれてから、ちょうど一年、この間セントルイス号はいつもリンドバーグを乗せ、結局一七四回、四百八十九時間二十八分を飛んだのだった。

この名誉ある飛行機は、いまもスミソニアン協会の航空博物館に、例のライト兄弟の第一号機と並んで展示されている。

16 リンドバーグの成功の意義 top

リンドバーグはその慎重な計画と大胆な行動で、見事ただ一人で大西洋横断無着陸飛行に成功し、全世界の人々を驚かせた。

しかし彼の業績は、ただひとつの冒険飛行をやりとげたというだけではない。

少しむずかしくなるが、リンドバーグの飛行がその時代でもつ意義、それが民間航空におよぼした影響という問題を、ざっと眺めてみょう、

初めにのべたように、飛行機は第一次世界大戦をつうじて、軍用機としての地位をほぼ確立したが、民間機としての利用の道はさっぱりすすまなかった。

飛行機という物が交通や輸送にどんな重要な働きをするか、よく理解されていなかったし、なによりも飛行機はまだ信頼出来ない、危険な乗物だという不安は人々の心からぬぐい去られていなかった。

民間航空が大きく発展するためには、まず人々の頭の切りかえが必要だった。

そこへ降って湧いたように、リンドバーグの大成功が知らされた。

ニューヨークからパリまで、たった一日半で行けた。

それもエンジン一つの小さな単葉機で、操縦したのは無名の二十五才の青年だった。

これで人々の不信、不安がいっぺんにふっとばされた。

飛行機の速さ便利さ、それに決して危険なものではないということが、リンドバーグの成功を通して強烈な印象を人々に与えた。

飛行機を見る目がいっぺんに変わり、理解と興味が急に高まった。

そればかりではない。リンドバーグの成功は、他の飛行士たちに大変な刺激となった。

その後十年間、記録飛行、冒険飛行のブームがまきおこる。

(くわしいことは概要の『航空の年代表』を見ていただきたい。)

こうして、民間飛行機の改良がすすむ一方航空路の開拓、地上設備など、民間航空の発展に絶対必要な土台が、みちがえるほどしっかり整ってくるのである。

リントパークはその後もそういう仕事の発展に、たえず力をつくした。

こうしてその後十年間、民間航空の成長はめざましく、ついには百年近く陸上交通の王座を誇った鉄道をも蹴落とし、影の薄いものにしてしまう。

ことに本国アメリカでは、リンドバーグがまき起こした波紋は特別大きかった。

アメリカではその少し前、一九二五年に航空郵便に関するケリー法、二六年に航空商業法が制定され、民間航空の発展の土台が築かれていた。

そこにリンドバーグの成功は火種の役割をして、爆発的な発展を引き起すもとになった。

ヨーロッパ諸国に較べてずっと遅れていたアメリカの航空は、この後十年間に、ついにヨーロッパに追い付き、追い越すまでになる。

17 その後のリンドバーグ top

リンドバーグのその後の生活を、大ざっぱにたどってみょう。

中央アメリカの親善旅行から帰ってから彼は商務省の顧問となり、いくつかの航空会社の相談役をつとめた。

一九二九年の五月にはメキシコ大使ドワイト・モローの娘、アン・モローと結婚した。

アン夫人は高い教養をもち詩も書く人で、その後、幾冊かの著書を出した。

セントルイス号を手離したあと、リンドバーグは新しくロッキード航空会社にやはり単葉単発の飛行機を作らせ、シリアス号と名をつけた。

一九三一年七月、彼は妻のアンと一緒にシリアス号に乗って、ニューヨークから北太平洋をまわって、中国の南京まで飛んだ。

途中、日本にも立ちよって大歓迎をうけた。

これは世界でも指おりのむずかしい北太平洋航空路を開くための調査飛行だった。

一九三三年にまたリンドパーク夫妻はシリアス号でニューヨークを出発し、大西洋岸をグルリと一回りした。

これは商業用の大西洋横断空路と基地を開発するための調査飛行で、半年もかけて、合計四万八千キロを飛んだ。

一方、彼は飛行ばかりでなく、科学の研究もやっている。

一九二九年にはユカタン半島の上を飛んで、マヤの遺跡を空から写真にとった。

またロックフェラー医学研究所のアレクシス・カレルと協力して一九三五年、人工心肺の改良をした。

カレル(一八七三~一九四四)は一九一二年にノーベル生理・医学賞をうけた人で、また名著『人間・この未知なるもの』の著者でもある。

こういうリンドバーグの科学の仕事は飛行家としての名声に打ち消されて、余り人に知られていない。

一九三二年三月一日、二才の息子チャールズちゃんが誘拐され、死体となって発見されるという悲しい出来事がおこった。

これが有名なリンドバーグ事件で、世界じゅうの人をびっくりさせ、深い同情を集めた。

アメリカではこれをきっかけに、誘拐を特別重く罰する、いわゆるリンドバーグ法が一九三五年に制定された。

この事件で深く心のきずついたリンドバーグ夫妻は、アメリカを去ってヨーロッパにわたり、フランスのはなれ小島でひっそり暮らした。

そのうち新聞もリンドバーグのことを取上げなくなり、リンドバーグの名は社会から忘れられた形となった。

一九三九年ヨーロッパで第二次世界大戦が始まり、リンドバーグ夫妻もアメリカに帰った。

そのすぐ前、彼はドイツとソビエトを訪問し、その空軍の様子を視察した。

アメリカに帰るとリンドバーグは孤立主義者の仲間に入り、活発に活動をはじめた。

孤立主義者というのは、「アメリカはヨーロッパの戦争に加わるべきではない。アメリカ大陸のことだけにかかわっていればよい。」と主張する人々である。

もちろん少数派で、アメリカ国民の一般の人々の意見とは、まっこうから衝突する。

とうとう、ルーズベルト大統領が、リンドバーグをハッキリと非難し、リンドバーグは空軍大佐の地位を退くまでになった。

しかし日本が真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まってからは、彼も民間人として戦争に協力し、航空技術や飛行戦術の改良に力をつくした。

一九四九年十二月、二十二年にわたる航空への奉仕をたたえて、リンドバーグに名誉あるライト兄弟記念トロフィーが授けられた。

top

**************************************** |