|

****************************************

HOME 概要 気球 リリエンタール ライト兄弟 リンドバーグ ホイットル

Ⅱ オットー・リリエンタール

鳥の飛行から学んで、彼はグライダーを作り出した。

その科学的な研究と気高い死は、後世の飛行研究家を導く灯(ともしび)となった。

1 鳥をまねる少年たち top

今のドイツの地図を見ると、東北の隅のポーランドとの国境に近いあたりに、アンクラムというところがある。

バルト海の海岸から少しはいった、木立ちにかこまれた、静かな小さい町である。

いまからちょうど百年ほど前、一八六二年のある夏の夜のことだ。

この町の通り火二人の中学生が、人目をさけるように急ぎ足で歩いていた。

兄のオットー・リリエンタールは十四才、弟のダスターフは一つ年下の十三才だが、どちらも中学生らしくない大柄でがっしりした体つきである。

弟のほうが興奮をおさえきれない顔つきで、歩きながら兄に話しかける。

「兄さん、いよいよ今夜だね。とうとう僕らの翼を、ためす時がきたね。」

「シッ、大きい声を出すなよ。人に聞こえるじやないか。」

兄があわてて、弟をたしなめる。しかし兄のほうも上気した顔だ。声をひそめてささやきかえす。

「とにかく、クラスの連中にかぎつけられたらやっかいだ。

ただでさえ、僕らのことを鳥気違いだ、空ばかり眺めてためいきをついている変人だ、なんて悪口をいっているんだからね。 今夜の実験だって、うまくいけばよし、失敗したらきっと手をたたいて笑うに違いないさ。」

「だから、わざわざ夜になってから、人の来ない裏山で実験しようというのだね。」

「そうさ、ぐずぐずしちゃいられない。道をいそごうぜ。」 |

オットー・リリエンタール

鳥の研究からグライダーを発明した

|

町をはずれると、木立ちが頭の上からすっぽりかぶさり、ホー、ホーと気味わるくフクロウがなく。

しばらく坂道をのぼると、急に目の前がパッとひらけて、小高い丘の上に出た。

「さあ、いよいよ着いたぞ。どこにおいたっけ。例のものは、」

「ほら、そこだ、その草むらの下だよ。」

二人で草むらをかきわけて運び出したのは、なんと薄い木の板で作った。

ひどく大きな翼の模型、コウノトリの翼そっくりで、裏側に皮ひもがつけてある。

二人で力を合わせて、何週間もかかってやっと作り上げたものだ。

この木の翼を腕にしばりつけてバタバタ羽ばたきすれば、鳥のように空を飛べるだろうというのが、兄弟のもくろみだった。

「さあ、さっそく試してみよう。僕が先にとんでみる。両手をのばしているから、翼をくくりつけてくれ。」

オットーが両手を広げると、ダスターフは翼を一枚ずつとって、腕を皮ひもに通ししっかりしばりつけてやる。

暗くてよく見えないが、ギリシア神話に出てくるイカルスのような、なかなか素適な恰好だ。

「さあ、用意はできたよ、兄さん。」

「よし、じゃあ、出発といこう。それ、一、二の三!」

オットーは両手をいきおいよくふって、翼をバタバタさせながら、斜面をいっさんに駆け下りる。

しかし、残念。体は浮き上がるどころではない。ただ走っているだけだ。

「変だな、うまくいかないぞ。もういっぺん、やりなおしだ。」

オットーはもういっぺん斜面をのぼって、また翼を羽ばたきながら駆け下りる。 |

二人は翼を作って丘を駆けおりながらバタバタさせたが、

少しも飛び上らなかった。

|

しかし、やっぱり何のこともない。

「ええい、じゃ、仕方がない。とび上がってみるまでだ。」

今度はかけおりながら頃を見はからっていきおいよくピョンとはね上がる。

しかし、やっぱり何のききめもない。ドスンと尻もちをついて転ぶ。

「アイタタ、ダスターフ、起こしてくれよう。」

大きな翼が両腕にくっついているので、転ぶともう自分では起き上がれない。

ダスターフがあわててかけよって、だき起こす。

「兄さん、今度は僕が試してみるよ。」

少しは軽いダスターフが翼をつけて試してみたが、やっぱり浮き上がるどころではない。

夏の暑い夜のことだ。二人は汗まみれになって、フウフウ言いながら草むらに腰をおろした。

「完全な失敗だな。………エエイ、しゃくにさわる。こんなもの、こわしちまえ。」

バリバリと板のわれる音におどろいて、近くの森でバタバタ鳥がさわぐ。

その一羽がスーッと飛び出し、二人の頭の上をかすめて飛んだ。

「いまいましいな。鳥の奴はすきなように飛べるのに、人間は鳥の真似をしても、どうして飛べないんだろう。」

考えこんでいたオットーが、気をとりなおしてて元気よく立ち上がる。

「そうだ、飛べないのはあたりまえだ。僕らが間違っていた。」

ダスターフはびっくりして、兄の顔を見る。

「鳥の形や身ぶりをそのまま真似したところで、やっぱり駄目なんだ。

鳥と人間じゃ体つきも重さも、手足の動かし方もまるっきり違う。

人間には、人間にふさわしい飛び方があるはずなんだ。

そうだ、ダスターフ。はじめからやりなおしだ。鳥の真似をするのでなくて、鳥に教わろうよ。

鳥の体の仕組や飛び方をよく調べて、鳥がどうして飛べるのか、つきとめるんだ。

空気の働きのことだって、勉強しなくちゃいけない。

そうして基本の事柄をみっちり調べたうえで、その知識を利用して理屈にあった道具を作れば、それこそ成功疑いなしだ。」

兄の自信あふれる言葉をきいて、ダスターフも深くうなずいた。

「兄さんのいうとおりだと思う。

これからは、あせって飛ぶことばかり考えないで、地道にじっくり研究していくわけだね。」

「そうなんだ。今までどおり手伝ってくれ、頼むぞ。」

「きまってるじゃないか。」

二人は暗やみの中で、顔を見合わせてほがらかに笑った。よく気の合った仲の良い兄弟だった。

2 貧乏暮らしの名人 top

オットー・リリエンタールは、このアンクラムの町で一八四八年五月十三日に生まれた。

あくる年に弟ダスターフが生まれている。

父は早く世を去ったので、母が音楽の教師をしたり、帽子の店を開いたりして、細々と暮らしをたて、兄弟を中学までかよわせた。

二人とも、父親ゆずりで学校の成績もよく、体も大きくて頑丈だった。

どちらも数学や科学がすきで、工作が得意だった。

オットーは特に彫刻がじょうずで、一時は彫刻家になろうと思ったが。家の暮らしが豊かでないのでやめた。

森にかこまれた静かなアンクラムの町は、鳥がとても多かった。

特にコウノトリの美しい姿とゆったりした飛びぶりは、兄弟の心をとらえた。

昔から飛行の問題に手をつけた人は大抵そうだったが、兄弟も鳥の飛ぶのを毎日みているうちに、空へのあこがれをかきたてられ、なんとかして鳥のように空を飛べないものかと、考えるようになった。

この夢は二人の一生をつうじて、さめることがなかったのである。

リリエンタール兄弟は小さいうちから力を合わせて、いろんな飛行模型を作ったり、凧を飛ばしたりした。

初めにあげた飛べなかった翼の実験も。そのひとつである。

兄弟の母は日々の暮らしに苦労していたが、彼らのやることには充分理解をもっていた。

そしていつも二人をはげまして、わずかながら実験の費用も出してやったのである。

さて兄のオットーは中学を出ると、ポツダムの工業学校へはいった。

ここでがむしゃらに勉強して、学校はじまって以来というすぐれた成績で卒業した。

一八六七年には、ベルリンの工業大学にはいった。

もちろん学資は充分でなかったから、アルバイトをするかたわら奨学金をもらおうとしたが、初めのうちはそれがもらえなかったので、節約に節約を重ね、ギリギリの苦しい生活を送らなければならなかった。

そのうち弟のダスターフも、大学へはいるためベルリンにやってきたので、二人は少しでも部屋代を節約するため、そまつな屋根裏部屋をかり、馬車の御者を一人仲間に入れて、合計三人で住むことにした。

もちろん食べるものも着るものも、できるだけきりつめて、やすい店をえらんで買い、使えるかぎりつくろって使った。

「生活費をきりつめようと思ったら、まず僕らのところに相談にくるんだな。

どこへいけば安いものが手にはいるか、どうすれば高いものを買わずに安いもので代用できるか、なんでも教えてあげるぜ。」

彼らは貧乏を少しも苦にせず、ひけ目に感じることもなかった。

「貧乏暮らしの名人」と自分で名のって、意気さかんなものだった。

やがてオットーは、力学の大家フラソツ・リューロー教授に才能を認められ、彼の世話で奨学金をもらえるようになった。

暮らしが少しでも楽になると、兄弟は暇をみては、また飛行の研究に手をつけている。

オットーはとうとう優秀な成績で大学を卒業し、一時ベルリンの機械工業家シュワルツコプフやホッペのもとで働いた。

一八八〇年には自分の工場をたて、ダスターフとともにボイラーや鉄滑車、自分が発明したサイレンなどを作った。

オットーは発明の才能が豊かで、そのほか独特のモーターやボイラーなどを発明している。

弟のダスターフも負けずに、石の積み木箱遊びを発明し、これは当時の少年少女に喜ばれて、大変流行した。

しかし二人の主な関心は、なんといっても航空の問題にあった。

いそがしい商売のかたわら、二人は暇をみてはせっせと飛行機械の研究と実験にいそしんだのである。

3 鳥の観察 top

話は少し前に戻る。

木の翼をつけて飛ぼうとして、失敗したリリエンタール兄弟は、その時悟ったとおり、まず鳥の飛び方をじっくり調べてみょうと決心した。

幸い町はずれの森へいけば、鳥はいくらでもいる。

二人はひまさえあれば草むらの中にかくれて、そっと鳥の飛ぶところを観察した。

この時、二人の心をはげしくうった発見があった、

「生まれつき飛ぶようにできている鳥でさえ、ひな鳥が巣立ちするときは、飛び方を練習しなければならない!」

ひな鳥が巣立ちする前は、親鳥が先生になって、それこそ涙ぐましいほどひなをはげましおどかしながら、飛び方を教える。

ひなは初めこわごわながら羽根をバタバタさせて、飛んでは落ち、少し飛んでは巣にもどり、そんな練習をなんべんとなく繰返したうえで、やっと一人前に飛べるようになるのである。

「鳥でさえこうだ。

まして人間が飛ぶとなったら、たとえどんな力の強い機械を使ったとしても、充分繰返して練習しなければならない。

機械さえよければ一人でに飛べるというわけには、絶対いかないだろう。」

リリエンタールの心には、この信念がしっかり根をおろした。

後に彼がグライダーの研究に向かうようになったのは、この信念の影響が大きい。

しかし、遠くから鳥を眺めていただけでは、飛び方のくわしいところはわからない。

そこで兄弟は苦心して、コウノトリのひなを巣からつかまえてきた。

そして、肉や魚をやって育てながら、飛び立つところを辛抱づよく観察した。

ひな鳥が飛び立つ時には、まずその前に頭をもたげて、風のふいてくる方向を見きわめ、風上の方へ体を向けてから、おもむろに翼を広げる。

二人は鳥が飛び立つ時は、かならず風をまともにうけるような方向へ向かうことを知った。

こうして翼は風の流れにのって上昇することがハッキリした。

篭の中の鳥の動きを観察して二人は、翼と風の関係、その動き方、形や羽毛の構造などの問題をくわしく調べることができた。

こうして鳥の観察から、翼のはたらきがかなりハッキリしてきたので、二人はもういっぺん、翼の模型を作って調べてみようと思った。

今度はその翼で飛ぼうというのでなく、それをバタバタさせた時、どれくらいの上昇力が出るかをはかって、実験からこれまで観察によってわかったことを裏づけ、いっそうハッキリさせようというのである。

一八六七年、二人はアンクラムの町の通りをかけまわって、落ちているガチョウの羽根をひろい集めた。

このたくさんの羽根を、かたい木の骨にきちんとならべてくっつけ、六枚の大きな翼を作った。

この六枚をうまい具合に組み合わせて、真中にまたがった人が、足で棒ペダルをかわるがわるに踏むと、クランクじかけで翼が三枚ずつかわるがわる上下にはばたくようにした。

翼につけた羽根は本物の鳥そっくりに、翼が上へ上がるときは、羽根がたて向きになり、間が開いて空気を通す。

反対に翼が下がる時は、羽根は横になってたがいに重なり、空気を通さないので、空気を下向きに強くおし、その反動で上向きに骨をおし上げる力が生まれる。

つまり足ぶみで動く、大きな鳥の模型機械というわけである。

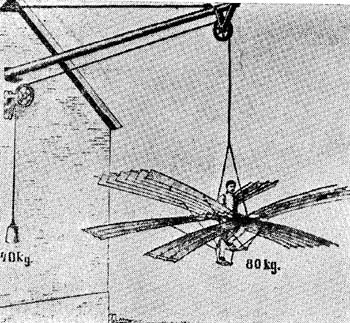

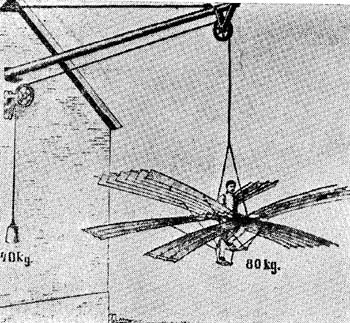

二人はこの模型機械をつなでつるし、その綱を滑車にわたして、もう一方の端におもりをつり下げ、機械と乗った人間の目方と釣合わせた。

そしてこの機械にオットーが乗り、足で思いきりペダルを踏んでみた。翼の羽ばたきで機械に上昇力が生まれ、釣合わせてあるおもりが下がっていく。

その様子から、上昇力の強さがどのくらいか測ることができる。この実験の結果、人間の足の力だけで、かなり大きい上昇力が生まれることがわかった。 |

リリエンタールの羽ばたき実験。この実験で

人間の力では、羽ばたきでは飛べないことがわかった。

|

けれどもその反面、いくら頑張ったところでその上昇力は、人間の体重を支えるだけの大きさにはならないこともハッキリした。つまり羽ばたきの方法では、どんなに努力しても、人間の力で飛ぶことはできないことがハッキリわかったのである。

4 グライダーへの歩み top

この結果は一方では兄弟をがっかりさせたが、その反面では大変力づけ励ました。

「羽ばたき式の機械では、人間の力でどう頑張っても、空を飛ぶことはできない。

しかしあんな簡単な装置で、あれほど大きい上昇力が出るからには、もっとうまい仕組を使えば、かならず空に浮き上がれるはずだ。」

ではそのうまい仕組とは、一体どんなものだろうか?

そのヒントをあたえたのは、またしても鳥の飛行だった。

鳥はカモメやコウノトリのように、羽根をバタバタさせて飛ぶだけではない。

ワシやトビなどは高い空で、翼を広げたまま、少しも動かさないで、ユウユウと舞っている。

上向きの風をうければ、翼を動かさないでも、そのままでいっそう高くのぼっていくこともできる。

「あれだ、あの飛び方だ。風の流れにうまくのれば、羽ばたきしないでも、空に浮かび上がれるはずだ。」

リリエンタールの目標はきまった。

つまり、羽ばたき飛行機はやめて、グライダーの研究にうつったのである。

兄弟はもういちど、鳥の観察をはじめた。

もちろん今度は、タカやトビなどの滑空のやり方を調べるのである。

まず、滑空する鳥の翼は、カモメなどと違って、大変に幅広くできているのに気がつく。

滑空をするには、風をたくさん受けなければならないから、広い面積をもっていなければならないのだ。

そのうえ羽根の構造も、滑空する鳥と羽ばたきを主にする鳥では、いくらか構造が違う。

二人はまた、鳥の翼に似た形の凧をいくつも作っては上げて、その飛び方や風の流れと上昇力との関係を調べた。

一八七七年からは、グライダーを作って飛ばせてみた。

もちろんまだ、人間の乗れるようなものではない。

こうして、グライダーの翼にはどんな形がよいかが、だんだんわかってきた。

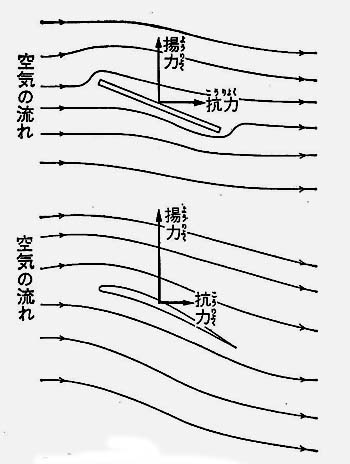

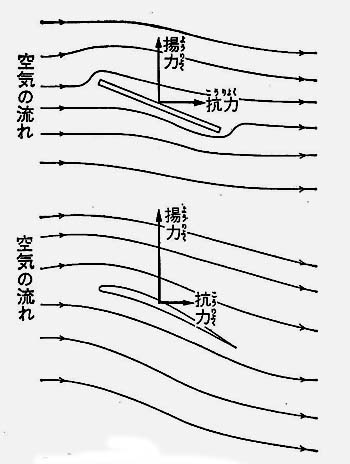

二人は鳥の翼が平らな一枚板でなくて、上にまるみをもった、そった面になっていることに気がついて、グライダーの翼もそれと同じに、曲がった形にしてみた。

この翼で実験してみて、二人はびっくりした。

曲がった翼は平面の翼よりも、ずっと大きい上昇力が出たのである。

「グライダーの翼としては、平面よりも曲がった面のほうがずっとすぐれている。」

これは簡単なようで、非常に重大な発見だった。

今日の飛行機の翼は、すべて曲がっており、その曲がりの形が飛行機の性能に大変、大きな関係をもっている。

その曲がりの重要さを、リリエンタールが初めてハッキリと認めたのである。

二人は今までの観察や実験の結果をまとめて、一八八九年に、『航空技術の基礎としての鳥の飛行』という本を出した。 |

翼の形と上昇力

空気の流れが翼にぶつかって翼をおし、

上方に揚力、水平方向に抗力を生じる。

上の平面の翼では、空気の流れが不自然に

曲がるため、大きな揚力が出ない。

下の曲がった翼、特に流線型の翼では、

空気の流れに無理がないので大きい揚力が生まれる。

|

この本は空気の流れや翼の形、上昇力などの関係を初めて明らかにし、後世の研究者たちに非常に大きな影響をあたえた。

ことにこれまでの飛行の研究者たちのやり方は、ほとんどみな経験だけに頼った、行き当たりばったりの方法だったから、リリエンタールの科学的な系統立てた研究方法は、後の人々のお手本となり、道しるべの役を果たしたのである。

5 人間グライダー誕生 top

こうしてリリエンタールのグライダー研究は着々すすんだ。

どんな形の翼がいちばん強い上昇力を出すかという問題も、大体解決された。

そうなれば、充分大きい翼を作れば、いくらでも大きい上昇力を出せる。

人間の体重ぐらい持ち上げることは、むずかしい仕事ではない。

しかしグライダーの上昇力が増せば増すほど、一方でもう一つの問題がいよいよ大きく立ちはだかってきた。

それはグライダーが風にのっているあいだ、グライダーが前後や左右に傾かないよう、釣合をどうやってうまくとるか、という問題である。

凧を上げたことのある人なら、よく知っていよう。

凧のでき方が悪いと、クルクルまわってしまって、うまく上がらない。

仕方なしに糸のつけ方をかげんしたり、片方へおもりに紙をはったり、尻尾をくっつけたりしなければならない。

また上空の風はいつも一定してふいているわけでなく、時に強くなったり弱くなったり、向きを変えたりするから、そのたびに糸をひいたりゆるめたり、うまく凧を操縦しなければならない。

凧上げでむずかしいのは、むしろこういった釣合の問題で、釣合さえうまくとれれば、凧を上げること自体は、そんなにむずかしくない。

グライダーでも同じことだ。

翼を大きくすればするほど、右と左で風からうける力が違ってくるから、左右や前後に傾いたり、ひっくりかえったりしないよう、うまく調節しなければならない。

そのうえ、風の強さや向きはたえず変わるから、いつも気をくばって、釣合を失わないようにしなければならない。

しかし、これは大変むずかしい仕事である。

いつもグライダーの状態に気をくばって、ちょっとでも傾いたらすぐ釣合を取り戻すよう、大いそぎで処置をしなければならない。

「そんなデリケートな動作は、とうてい機械ではできない。

結局、乗った人間がからだを動かして、調節するよりほかない。」

ここが、リリエンタール兄弟とそれ以前の飛行研究者たちとの、違うところである。

以前の研究者たちは、ほとんど模型ばかりで研究していた。

小さい模型でうまく飛べたら、それをそのまま大きくすれば、人間を乗せて飛ぶような大きい飛行機がつくれるものと信じていたのである。

けれども、人間が乗れるような大きい飛行機になると、小さい模型とはまるっきり質の違った問題が出てくる。

リリエンタールがぶつかった釣合の問題などは、模型飛行機ではたいして重要ではないし、ちょっとした工夫で簡単に解決できる。

しかし人間が乗るような大きな機械になると、釣合の問題はもっとずっと重大竃解決のむずかしい問題になってしまうのである。

リリエンタール兄弟は、模型飛行機でわかったことを、そのまま人間の乗れる飛行機にあてはめることができないことを、悟っていた。

だから彼らは、以前の研究者と違って、はじめから大型の機械とじかに取組んだのである。

そして釣合の問題の重大さを発見した。

「釣合の問題を正しく調べるためには、人間がグライダーに乗って様子をみるほかない。

そして、その釣合をうまくとる仕方も、結局人間が自分の体で、充分に練習して、身につけるほかはない。」

これが二人の結論だった。

「ひな鳥でさえ、初めて飛び立つときは充分に練習をする。

まして人間が飛ぶためには、それ以上たっぷり練習を重ねなければならない。」

子供の時の信念が、いま、あらためてよみがえった。

いよいよ二人は、人間を乗せて飛ぶためのグライダーを作った。

一八九一年のことで、オットーはもう四十三才になっていた。

皮をむいたヤナギの枝で骨組みを作り、それにあらい木綿布をはった大きな左右一対の翼で、動かないように固定してある。

真中に穴があいており、そこに体を入れて骨組みに取付けられたゴム管に両腕をつっこんで、翼にたてにぶら下がる仕組だ。

翼は上昇力を大きくするために、平面でなく丸みをもっている。

もしもグライダーが傾いたら、乗っている人間が体を前後左右に動かして、釣合をとるのである。

このグライダーに乗って高いところから飛び上り、風にのってうまく滑空しようというのだが、もちろん危険な実験だから、用心のうえにも用心しなければならない。

オットーはまず手始めに、このグライダーをつけて高さわずか一メートルの飛込み板の上から、地面へ飛び降りてみた。

体はフワリと軽く下り、確かに空気がグライダーを支えてくれることがわかる。

これなら少し高いところから飛んでも、そう危険はないだろう。

今度は兄弟は近くの丘へ出かけた、その丘の中腹から飛び降りようというのだが、ちょうど真下に小さい水車小屋がある。

万一滑空がうまくいかないとしても、その水車小屋の屋根の上へ落ちるから、たいした高さではない。

オットーはグライダーをつけて、丘の上から勢いよく駆け下りる。

うまく下から風が吹き上げる。

オットーが地面を踏んで飛び上ると、体がフワリと浮き上がった。

グライダーはそのまま前進し、ものの見事に水車小屋の上をとびこえて、約十五メートル先で、ヒョイと降り立った。

「ばんざい、成功だ!」

手に汗にぎって見ていた弟ダスターフが、大声あげて駆け寄り、兄の体にだきつく。

「ああ、いい気持ちだった。まるで空気にそっと抱かれたみたいな………。」

「中学時代の夢が、とうとう本物になったね。」

「そうだ、思い出すな。あの時はひどくお尻をぶって、しばらく起き上がれなかったっけ。」

兄弟は喜びに顔をほてらせて、声を合わせて笑う。

オットー・リリエンタールは、グライダーに乗って飛んだ最初の人間となった。

6 二千回の飛行 top

オットーは自分で費用を出して、ベルリンの郊外の自分の工場から近くのところに、高さ十五メートルもある丸い丘を築かせた。

グライダーは風の来る方向に向かって飛ばさなければならないが、風の向きは季節により、また時刻によってずいぶん変わる。

丸い丘の上からなら風がどんな方向から吹いてこようが、いつでもその方向へ向かって飛出すことができるわけだ。

オットーは、天候や風の具合さえよければ、ほとんど毎日のようにこの丘からグライダーで飛んだ。

こうして彼は、グライダーの釣合の問題を自分の体で調べ、またうまく釣合をとる方法を練習によって身につけようとしたのである。

しかし初めのうちは、なかなかうまくいかなかった。

なんべんも墜落して痛い目にもあった。 |

丘の上からのリリエンタールの1893年のグライダー実験。

下にいるのは弟のダスターフ

|

しかし、そのうちにだんだんなれてきて、墜落も少なくなった。飛ぶ距離も時間もしだいに伸びていく。

ダスターフはいつもストップウォッチを片手に、丘の上から見はっている。

「今のは五秒。………今度は調子いいぞ。二十秒いったよ。………あ、ころんだな、大丈夫かい。」

いつもかわらず、忠実な助手をつとめる。

一ヵ月も練習を続けた頃には、ごくたまには一分間も飛べるようになった。

一つのグライダーでひととおり実験をおえると、新しい型のを作ってまたそれで練習する。

こうして五年間に何十というグライダーを作り、合計して二千回以上も滑空を繰返した。

しかし、あとで調べたところによると、正味の滑空時間は、全部でたった五時間にしかならない。

つまり平均してみると、一回が十秒というわけで、このことからも人類最初のグライダー実験というものは、なかなか容易なことではなかったのがわかる。

リリエンタールはこれらのグライダーの体験をまとめて、一八九四年に『飛行機械、その製作と応用について』いう本を出した。

この本の内容ものちの研究者によく利用され、飛行機の発達に非常に役にたった。

7 オットーの死 top

一八九六年になると、グライダー飛行の練習を充分に重ねたオットーは、もう十五メートルの丘では満足できなくなった。

そこで彼は実験場をリノフにあるシュテルン山というところに移した。

ここには、高さ三十メートルの切りたった崖がある。

オットーはここからグライダーを飛ばして、心ゆくまで空を滑走した。

三五〇メートル離れたところまで飛べたことがあり、これが彼の最大レコードである。

うまく風にのれば出発点より高く上がることもできたし、くるりと向きを変えて、出発点に戻るのに成功したことさえあった。

この年には、今までのような一枚の翼でなしに、その上にもう一枚翼を重ねた複葉グライダーも作った。

初めのころは、秒速六、七メートルの風があると、もう実験を中止したものだが、この頃には秒速十メートルぐらいの風でも平気で飛出すようになっていた。

すっかり自信のついたオットーは、弟ダスターフにいった。

「ねえダスターフ、もうそろそろグライダーの実験は止めにしようよ。

風にのって飛べることは完全にわかったし、釣合の問題も大体かたがついた。

今度は、風にたよらずに、グライダーにエンジンをつけて飛ぶことを工夫しようじゃないか。」

ダスターフも喜んで賛成した。

動力で飛ぶ飛行機! それこそ人類の最大の夢、兄弟にとっても、最後の目標である。

グライダーが向かい風にのって飛べる以上、エンジンを使って人工の風を翼におくってやれば、ちゃんと飛べることは間違いない。 |

複葉グライダーで空をユウユウと飛ぶ

リリエンタール

|

人工の風を翼におくるというのは、実際のところは、空気の中で飛行機を前進させればよい。

動かない翼に風があたるのと、動かない空気の中を翼が前進していくのとは、ききめのうえでは全く同じことなのだ。

つまり、エンジンでプロペラをまわし、その力で飛行機を前進させればよい。

しかしその頃、まだ飛行機に積めるような、軽くて力の強いエンジンがなかった。

ガソリンエンジンは、まだ発明されて日が浅く(一八八五年発明)、充分よいものができていない。

そこで二人は二酸化炭素で動く、新しいエンジンを工夫することになった。

一八九六年の夏、二人はエンジンの設計にいそがしかったが、オットーはあいかわらず、暇をみてはグライダーを飛ばしていた。

八月九日の日曜日、オットーがダスターフにいった。

「もう僕らは、エンジン作りに全力をそそぐことにしよう。

僕はお名残に今日だけ一、二回飛んでみる。

あとはグライダーは倉庫にしまって、当分お別れとしようよ。」

そこで二人はそろって、いつものシュテルソ山の実験場へ出かけた。

オットーは複葉グライダーを身につけると、なれた体つきで崖からフワリと浮き上がった。

ダスターフは例によって、ストップウォッチを持ってグライダーをジッと見守っていた。

不意に強い風がふきつけた。

グライダーは空中で横だおしになり、三十メートル以上の高さから、もんどりうって墜落した。

「大変だ、兄さん。大丈夫かい?」

仰天したダスターフは、とぶように兄のところに駆け付けた。

オットーは真っ青な顔をしてたおれたきり、じっと動かない。

いそいでグライダーをはずし、病院にかつぎこんだが、もうオットーは息もたえだえだった。

地面にたたきつけられ、背骨が折れたのだ。

「兄さん、兄さん。しっかりして、死んじゃだめだよ。」

さすがのダスターフも、男泣きに声をつまらせる。

細く目をあけたオットーは、かすかな声で、弟をなぐさめるようにいった。

「泣くな、ダスターフ、………仕方ないさ。何事も犠牲がなくては、道はひらけないのだよ。」

そう言い残して、オットーはあくる十日の朝、息をひきとった。四十八才だった。

かけがえのない実験相手の兄を失ったダスターフは、それっきり飛行機の研究からプッツリ手を切った。

彼は兄の残した工場を忠実に守って、一九三三年になくなった。

自分たちの研究が土台となって、飛行機がついに飛び立ち、めざましく発達していく様子を、ダスターフは歴史の影でジッと眺めていたのである。

オットー・リリエンタールは、その一生を飛行機の研究にささげ、それまでの飛行機マニアにみられない科学的・組織的な方法で、空気の流れや翼の形に関する基本的な事実を明らかにした。

彼が発明したグライダーは、いまなおスポーツとして、また飛行機の基本知識を学び、操縦の技術を身につける教材として、世界の若者たちに愛好されている。

彼の書いた二冊の本は、その後の研究者たちにとってかけがえのない道しるべとなったし、彼のもとで学んだピルチャーやシャヌートは、グライダー技術をいっそうおしすすめ、ライト兄弟の飛行機の発明にも大きい影響を残した。

またオットーの気高い死が、多くの飛行機研究者の勇気を奮い起たせたことも忘れてはならない。

オットー・リリエンタールの名は、忠実な助手だった弟ダスターフとともに、航空の歴史に不滅の光をはなっている。

top

**************************************** |