|

****************************************

HOME 概要 気球 リリエンタール ライト兄弟 リンドバーグ ホイットル

Ⅲ ライト兄弟

自転車屋の商売のかたわらコツコツ積み重ねた努力は、ついに人類最初の飛行機を生んだ。

航空の時代がここから幕を開いた。

「エエッ、何だって、リリエンタール博士が………。」

新聞を読んでいたウィルバー・ライトが、急に大声をあげた。

顔色が変わって、新聞を持つ手が、小きざみにふるえている。

「なに、兄さん、リリエンタール博士が、どうしたって?」

ベッドに寝ている弟のオービルが、びっくりして声をかけた。

彼はチフスにかかって、やっとなおったばかりで、まだ熱がすっかりとれていなかった。

「こりゃ大変だ。一体どうしたわけだろう?」

ぼんやりと目をあげたウィルバーは、弟がベッドから起き上がりかけているのを見て、ハッとして手をのばした。

「おまえ、まだ熱があるんだろ。起きちゃいけないよ。ああ、まずいことを言ってしまったな。

こんなことを聞かせたら、また熱が高くなるかもしれないな。」

「なにさ兄さん。もったいぶらないで話してくれよ。

またリリエンタール博士が、新しいグライダーでも作ったのかい。」

モジモジしていたウィルバーは、思いきったように、ジッと弟の顔を見つめながらいった。

「そんないいことじゃないんだ。オービル、びっくりするなよ。

リリエンタール博士は、墜落して死んだんだ。」

「エエッ、そりゃまたどうして?」

オービルはピョンとベッドの上に起き上がってしまった。

「ほら、だから聞かせたくなかったのに、しょうのない奴だ。

さあ、新聞をわたすから、ちゃんと寝て読むんだぞ。」

ウィルバーはオービルを寝かして、やさしく毛布をかけてやる。

オーピルは新聞を顔の上にかざして、やきつくような目でじっと読んでいたが、やがて力なく手をおろした。

熱にうるんだ目に、じわじわ涙がわき上がる。

病みあがりで、たださえ気が弱くなっているところへ、このショックは大きかった。

「残念だなあ、博士も突風にはかなわなかったか。」

「僕たちはいつもリリエンタール博士の記事に気をつけて、新しい記録が出るたびに、手をたたいて喜んだものだがなあ。」

二人とも小さい時からの飛行機マニアで、リリエンタールのファンだった。

あこがれの英雄の死はシミジミと心にこたえる。

悲しみをふりきるように、ウィルバーが口をきった。

「オービル、メソメソしている時じゃない。僕らでリリエンタール博士の仇をうとうよ。」

オービルも目をひらいて、キッと兄の顔を見かえす。

「そうだ、リリエンタール博士は自分のグライダーにエンジンをつけて飛ばそうとして、たった一歩前でたおれた。僕たちでそのあとを継ごう。きっと僕らの手で、動力つきの飛行機をつくってみせようよ。」 |

弟・オーピル・ライト

兄・ウィルバー・ライト

|

「頑張ろうぜ、いつものように、二人で力を合わせてな。」

「うん、兄さん、たのむよ。」

兄と弟はがっちり手をにぎって、力強く誓いあった。

ウィルバーは二十九才、オービルは二十五才の時である。

1 家庭と生い立ち

1.1 父と母 top

ウィルバー・ライトは一八六七年四月十六日、アメリカのインディアナ州のミルビルというところで生まれた。

父のミルトン・ライトはインディアナ州のミルビルにある大学で神学を勉強し、卒業してからキリスト兄弟団という新教の教会の牧師になった。

母のスーザンはドイツから移住した人の娘で、ミルトンと同じ大学の卒業生だった。

女性で大学を卒業した人はその頃では大変数が少なかった。

母は数学が得意だったが、それがウィルバーやオービルに伝わったものらしい。

ウィルバーが生まれて一ヵ月後に、父は教会が発行する週刊雑誌の編集者になり、オハイオ州のデイトンへ引っこした。

弟のオービル・ライトは、一八七一年八月十九日にここで生まれた。

ウィルバーとオービルのほか、上にルークリン、ローリンという二人の兄がおり、下には末っ子の妹キャサリンがいた。

つまり男四人、女一人の五人兄妹だった。

父のミルトンは、親切で心が広く、教養も豊かな立派な人だった。

牧師らしく宗教心が強くて、規律正しい生活を重んじたが、むやみにそれを他人に押しつけるような人ではなかった。

読書家で家にたくさん本を持っており、子供たちにも本を読むことをすすめ、その指導もした。

教会からもらう給料は多くはなかったから、なにかにつけて節約し、質素な暮らしで満足した。

お金の価値はよく知っていたが、だからといってお金を儲けて贅沢な暮らしをすることはちっとも望まなかった。

「お金を儲けようとして、あくせくするのはくだらないことだ。

お金持ちになるよりも、神さまをうやまい正しい生活をし、酒やタバコ、つまらない娯楽にふけらないことのほうがずっと立派で、価値のあることなのだ。」と、父はいつも子供たちに教えた。

父の教えは、子供たちに大きな影響をあたえた。

ライト兄弟は、自分たちの飛行機がすばらしい成功をおさめたのちも、その発明からお金を儲けようなどとは考えず、自慢したりえらぶったりもせず、つつましく、好きな研究にうちこむことばかりを願いとした。

父の生活態度は、そのまま子供たちの生活態度でもあったのだ。

父はまた、ライト兄弟の飛行機の研究にも大変理解があり、なにくれとなく励ました。

「しかし、けっして無理をするのではないよ。神さまからさずけられた命は、大事にしなければいけない。」

父の励ましといましめは、いつも兄弟たちの胸に生きていた。

母は手芸や細工ものがすきで、また上手だった。

女手で大工道具をあつかい、子供たちのために橇(そり)を作ってやったことさえある。

その影響で子供たちも、いろいろな工作を上手にやった。

実際、ライト家では収入が少なかったから、必要なものはなるべく自分たちで作ったり修理したりしなければならなかった。

ウィルバーもオービルも、小さいうちから家具を作ったり、室内の作りかえをしたりした。

家族みんなが、こういう仕事をたのしんでやった。

こういう気風や経験丸後に兄弟が飛行機を作ったり実験したりするうえに、大いに役だっているのである。

このような両親や家族の気風をうけついで、ライト兄弟は独立の精神をもち批判する力が強く、好奇心にみちあふれ、金銭欲のうすい性格に育っていった。

それはすぐれた科学者や技術者になるためにはなにより望ましい素質だった。

「私たちは発明家になるためには全くうってつけの環境に育った。

こんなめぐまれた環境は、めったにあるものではない。」

オービルは後になってそう語っている。

1.2 飛ぶ玩具(おもちゃ) top

一八七八年、父のミルトン・ライトは教会の監督(カトリックでいえば司教)という重い役になり、一家はアイオワ州のセダーラピッズに移った。

その一年後、ウィルバーが十二才、オービルが八才の時だった。

旅行から帰ってきた父が、ニコニコしていった。

「ほら、おもしろいおみやげを買ってきてやったよ。見てごらん。」

父は銀色に光る羽根のようなものを取り出した。

手でクルクルとまわしてから、上を向けてはなすと、羽根は自動的にグルグルまわりながら、勢いよく天井まで舞い上がった。しばらく天井にゴツゴツぶつかりながら飛びまわっていたが、そのうちに羽根の動きが止まって、パタリと床の上に落ちた。

「何これ? お父さん。」

目をまんまるくして見ていたオービルが、すばやくかけよって、拾い上げる。

それは玩具(おもちゃ)のヘリコプターだった。 |

父から玩具の飛行機をもらって、喜んで遊ぶ子供時代のライト兄弟

|

「フランスのペノーという人が作った模型飛行機だ。これをおまえたちにあげるから、仲良く遊ぶんだよ。」

兄弟はワーッと声をあげた。二人はこの時の喜びを一生忘れなかった。

彼らが飛行機にふかい興味をもつようになったのも、この時からである。

この玩具を作ったアルフォンズ・ペノーという人はすばらしい天才で、飛行の問題について、いろんな角度からすぐれた研究をした人だが、あまり頭がすすんでいたので、同じ時代の人々から理解されず、とうとう無一文になって、一八八〇年にたった三十才で自殺してしまった。

模型飛行機の動力にゴムバンドを使うのはだれでも知っていることだが、これを初めて思いついたのはペノーだった。

ライト兄弟がもらった玩具のヘリコプターのほかにも、ペノーはいろいろな形の模型飛行機を作っている。

そのなかには、いまの模型飛行機とそっくりなのもあった。

さてウィルバーとオービルは、このヘリコプターに『飛ぶコウモリ』とあだ名をつけ、繰返し繰返し、飛ばせて遊んだ。

そのうちにただ飛ばしているだけでは物足りなくなり、バラバラに分解してはまた組み立てたりして、構造をくわしく調べた。

おしまいにはそれをまねて、自分たちでいくつも模型ヘリコプターを作り、飛ばしてみた。

二人とも手先は器用だったから、よく飛ぶヘリコプターができた。

けれどもこうしていろんなヘリコプターを作っているうちに、彼らは不思議なことに気がついた。

形や構造はお手本の『飛ぶコウモリ』そっくりでも、大きい模型をつくれば作るほど、飛び方は悪くなる。

模型がある程度以上大きくなると、いくらゴムバンドの力を強くしても、もう全く飛ばなくなってしまうのである。

「なぜだろう? 模型の大きさを二倍にしたら、動力も二偕にすれば、チャンと飛べるはずじゃないか?」

二人はなんども首をかしげたが、そのわけはさっぱりわからなかった。

本当をいうと、飛行機の大きさや幅を二倍にすれば、体積はその三乗、つまり八倍になり、重さも八倍になる。

だから、大きさを二倍にしたら、動力は八倍にしないと飛べない計算になる。

しかしいまから考えればこんな簡単な関係も、兄弟にはどうしてもつかめなかった。

いや、兄弟ばかりではない。

その頃飛行機の研究にたずさわっていた人たちは、大抵こんな基本的な関係さえ知らずに、ただめくらめっぽうにつきすすんでいたのだ。

「なんにしても、小さい模型がうまく飛んだからといって、それを大きくした模型が飛ぶとはかぎらない。

小さいものと大きいものとのあいだには、何か乗り越えられない溝がある。

一方にあてはまることは、かならず他方にもあてはまるとはいえない。」

前の章を読まれた方はすぐおわかりだろうが、これはリリエンタールがいろいろ研究をかさねた後に悟ったことで、リリエンタールはこの結果、模型飛行機の研究をやめて、人が乗るグライダーの実験へ向きを変えたのである。

ライト兄弟は知らずしらずのうちに、リリエンタールと同じ方向をたどりはじめていたのだった。

兄弟はまたこの時の経験から、ヘリコプターでは人が乗れるような大型の飛行機はできそうもないと考えた。

これもまた後に彼らをグライダーの研究に向かわせるひとつの原因となった。

「飛ぶコウモリ」によって、飛行の問題に強い興味をかきたてられたウィルバーは、今度はいろいろな本を読んで勉強した。

幸い、父のミルトンはたくさんの本を持っている。

彼はもともと本を読むのがすきで、これまでも小説や歴史の本をたくさん読んでいたが、それからは飛行機に関係のある本を探しだしては、せっせと読みふけった。

マーリーの『動物の体の働き』を読んで、鳥の翼についていろいろな知識をえた。

またジョージ・ケイリーの論文を読んで、その設計図をもとにしてヘリコプターを作ったりした。

ケイリーはイギリスの人で、一七七三年に生まれ、一八五七年に死ぬまで、一生を飛行の研究にささげ、『イギリスの航空の父』とよばれている人である。

彼は航空の問題について、一番土台となる原理をいくつも明らかにしたし、飛行機の将来についても、時代ばなれのした広い鋭い見通しをもっていた。

一八八一年、ライト一家はアイオワ州からインディアナ州のり、チモンドに引っこした。

この頃には、ライト兄弟は凧上げに夢中になり、リッチモンドの凧・クラブにも入って、凧上げの名人になっていた。

二人は薄くて軽いよく上がるクコを作って、仲間の少年たちに売ったりした。

この凧上げの経験も、後の飛行機の研究にけっこう役だっている。

1.3 兄と弟 top

一八八四年、ライト一家はふたたびオハイオ州のデイトンに戻り、その後ずっとここに住みつくことになった。

兄弟は父の転任につれて各地の学校を次々に移り変ったが、ここでやっと落着いてきまった学校に通えるようになった。

ウィルバーは十七才の高校生、オービルは十三才の中学生だった。

しかし思いがけず、ウィルバーに災難がふりかかった。

大柄でスポーツのうまい彼は、高校のアイスホッケーの選手をしていたが、ある日練習中に、仲間のスティックが顔にあたり、前歯を全部おってしまう重い傷をおったのである。

ウィルバーはこの大怪我がもとで心臓を悪くし、その後七、八年のあいだ、家でブラブラしていなければならなかった。

大学進学も、もちろんあきらめた。

ウィルバーは家にいて、病身の母を暖かく看護した。

母は少し前から体がすっかり弱って、ずっと床についたきりだったのである。

彼は母の世話をするかたわら、せっせと本を読んで勉強した。

その母はウィルバーの手厚い看護のかいもなく、一八八九年に死んだ。

「ウィルバーが心をこめて看護してくれたおかげで、お母さんは二年間は余分に生きていられたのだよ。」

と、父は涙をうかべてウィルバーに感謝した。

一方弟のオービルは学問よりも実用的な仕事のほうがすきで、発明の才能が豊かだった。

中学生の時にもうすぐれた印刷機を組み立てた。

デイトンにうつってからは、この印刷機を使って、小さい新聞と雑誌を発行し始めた。

その頃アメリカの少年たちのあいだでは、自分で新聞を作るのがはやっていた。

発明王トマス・エジソソも、これよりだいぶ前だが、十五才の時、ひとりで新聞を発行している。

オービルの新聞はよく売れて、商売は繁盛した。

「僕は文章を書くのは得意でないから、兄さん。書いてくれよ。」

家で養生につとめていたウェルバーは弟にぜがまれるままに、せっせといろんな記事を書いた。

新聞と言っても、日刊でなく週刊で、私たちの新聞とはくらべものにならない簡単なものである。

記事はほとんど全部、兄弟二人だけで書いた。

オービルも、この仕事に夢中になって、結局高校を卒業しただけで、大学へはいかなかった。

上の二人の兄と、妹のキャサリンは、みな大学を卒業したのだが………、

1.4 自転車の店をひらく top

一八九〇年すぎから、アメリカに新型の自転車が入ってきて、青少年のあいだで大流行となった。

それまでの自転車は、前の車がばかに大きな、乗りにくい形のものだったぶも、この新しい自転車は前後の車が同じ大きさで、チェーンとスプロケットがつき、車輪にはゴムタイヤがはまって、大体今日の自転車と同じ形になった。

この新型自転車が、まずヨーロッパで大流行し、やがて大西洋をこえて、アメリカにもわたってきたのである。

ライト兄弟はそろそろ新聞にみきりをつけ、一八九二年、デイトンで自転車屋の店をひらいた。

流行にのって、店は繁盛した。

初めのうちはできた自転車を仕入れてきて売るだけだったが、アフターサービスも必要なので、道具を買いこんで、壊れた自転車の修理もやることにした。

そのうちに、できた自転車を売るよりも、自分で作って売ったほうがもうけの大きいことに気がついた。 |

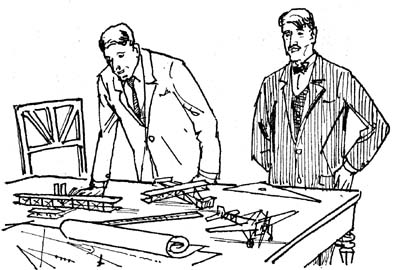

自転車店を開いたライト兄弟

|

とうとう店のなかへ工場を作って、部品を買いこみ、自分たちで自転車を組み立てて売った。

彼らは自分で作った自転車に、「ライト・フライヤー」と名をつけたが、できがよかったため、評判も高く、よく売れた。

後に飛行機を作るようになってからも、兄弟はそれにこの「ライト・フライヤー」という名前をつけた。

デイトンのようなアメリカ中西部の地方では、冬の寒さがきびしいので、冬には戸外で遊べない。

だから自転車が売れるのも、修理にいそがしいのも、春になってからで、秋ふかくなるとバッタリ売れゆきが止まる。

だから、冬のあいだは工場はひまである。

二人は、この冬の暇なあいだを利用して、工場の中でいろんな細工や発明にふけった。

幸いなことに、工場には自転車用の部品がたくさんあるし、機械や道具もそろっている。

オービルはここで計算器をくふうしたり、簡単なタイプライターを発明したりしている。

後に兄弟が実験に使ったグライダーや飛行機も、みな冬の暇な時にこの工場で作ったのである。

1.5 助け合う兄弟 top

自転車屋の仕事は順調にすすんでいった。そのあいだに、ライト一家の暮らしは大きく変わった。

上の二人の兄は、結婚して家を離れた。妹キャサリンも大学へはいるため家を去った。

あとに、やもめ暮らしの父と、ウィルバーとオービルの三人だけが残された。

その父も、教会の仕事の都合で、時々デイトンを離れた。

しかしウィルバーとオービルはいつも一緒で、力を合わせて自転車屋の商売を続けた。

彼らは父の影響で、宗教のおきてをよく守り、法にはずれた行いをせず、酒もタバコも口にしなかった。

あまり外出もせず、人づきあいもよいほうではなかった。二人きりの時は交替で食事を作り、洗濯をした。

銀行の口座も一緒だった。

二人とも(そして妹のキャサリンも)一生結婚せず、死ぬまでピッタリよりそうようにして、助け合って暮らした。

しかしそうは言っても、この兄弟は互いに似ているどころではなかった。

むしろ似ているのは灰青(かいせい)色の瞳ぐらいなもので、何から何まで正反対だった。

兄のウィルバーは無口で、気むずかしい感じで、なりふりにかまわなかった。

オービルのほうは兄よりも背が低く、おしゃれで社交家だった。

兄のほうは学者タイプで独創的な思いつきにすぐれていたが、オービルのほうは実際家で実用的な発明が得意だった。

そんなわけで、兄の思いつきを弟が実用的な形に作りだすというふうに、お互いの長所短所をうまく補い合うことができた。 そのおかげで、飛行機というあの大発明を生むことができたのである。

このようなすばらしい兄弟の組み合わせと助け合いは、科学の歴史にちょっと例のない、めずらしく幸運な出来事だった。

外から見ると、彼らの共同生活は味もそっけもない、ひからびたものに見えた。

しかし本人たちにとっては、それどころではなかった。

彼らはいつも共通の問題に興味をもって、それぞれの角度からそれを研究した。

そしておたがいのあいだで、徹底的に議論をかわし、夜を明かしてしまうことも時々あった。

妹のキャサリンは、後になって、兄たちの思い出を次のように語っている。

「夢中になって議論をしているあいだに、いつのまにか立場が入れかわって、初めウィルバーが主張していたことをオービルがいいはり、オービルが主張していたことがウィルバーの意見になっていることもありました。

二人はそれに気がつくと、大笑いになって、それで議論はおしまいになるのでした。」

オービルも年をとってから、当時をなつかしそうに振り返っている。

「私たちは、いつも夜明けが待ちどおしかった。明日こそは何かおもしろいことがつかめそうだ。

いつもそんな気がしたものだ。一日一日が、幸福そのものだった。」

2 飛行機が飛び立つまで

2.1 スミソニアン協会への手紙 top

さて、一八九六年のリリエンタールの死をきいて、ライト兄弟の飛行機への関心はいっそう燃え上がった。

二人は自転車屋の仕事がひまになる冬のあいだを利用して、飛行の研究にとりくみはじめた。

もう家にある飛行のことを書いた本は、のこらず読んでしまったから、二人は今度はデイトンの公立図書館へいって、飛行の本をかりだそうとした。

ところがガッカリしたことに、ここにはろくなものはなかった。

「飛行の問題について、今までどれだけのことがわかっているのか、それを教えてくれる人はないものだろうか?」

まもなく兄弟は、ワシントンにあるスミソニアン協会に手紙を出せば、科学や技術についての質問ならなんでも答えてくれることを知った。

このスミソニアン協会は研究所と博物館の役目をかねた大変大きな組織で、イギリスの化学者ジェームズ・スミッソン(一七六五~一八二九年)の寄付をもとにして、一八四六年に作られた。

政府と民間が一緒になって運営するもので、「人々のあいだに科学知識をひろめる」ことを目的として、研究や調査をするかたわら、講演や出版、問いあわせへの返事、国際間での情報の交換など、多方面に活躍している。

十に近い博物館や美術館、図書館などもかかえている。

ちょうどその時のスミソニアン協会の会長は、サミュエル・ピアポント・ラングリー(一八三四~一九〇六年)といい、物理学や天文学に立派な仕事をした科学者だった。

この人はまた、一八八七年から飛行の研究にものりだして、一八九六年には、翼の幅四メートル、長さ五メートルという大きな模型飛行機を作った。

彼はこの模型飛行機に蒸気機関を積んで、見事一キロ近くも飛ばすことができた。

一八九九年に、ライト兄弟はスミソニアン協会あてに手紙を出し、飛行機について今まで書かれたパンフレットや論文を送ってほしいと頼んだ。

会長のラングリーは、その手紙をひらいてみてびっくりした。

ただの飛行機マニアではとても思いつかないような立派な考えが書いてあったからである。

「私どもは子供の時から、航空のことに興味をもち、模型や実験でいろいろ調べてみました。

その結果、私たちは人間が空を飛ぶことはかならずできると確信しています。

それはほかの曲芸と同じことで、知識と練習をつみ重ねれば、かならず成功することなのです。」

「それで、私たちはこの問題について、組織的に研究を始めたいと思います。

自分の仕事の合間にさくことのできる時間を、すべてこの実験と研究にささげるつもりです。」 |

スミソニアン協会会長ラングリー

彼自身も飛行機研究家だったので、ライト兄弟の飛行機の研究調査に協力してやった。

|

「私たちは飛行機のマニアですが、以前から自分なりにひとつの理論をもっているという点で、ただ夢中になって、方針もなしにガムシャラにやっている人たちとは、違っているつもりです。

私たちは今までにわかっていることをすべて学んで、人類の飛行が将来成功するよう、少しでも力をつくしたいと思うのです。」

ラングリーは自分も飛行機の研究にたずさわっているだけに、ライト兄弟のしっかりした信念にすっかり感心した。

そして、自分で手にはいるかぎりのパンフレット類を集め、そのうえ、いろいろな方面の参考書のリストを作って、そっくりライト兄弟のもとへ送ってくれた。

そのなかにはリリエンタールが書いたいくつかの論文や、オクターブ・シャヌートの『飛行機械の進歩』、それにラングリー自身が書いた『航空力学の実験』と『機械飛行の実験の話』の二冊も入っていた。

2.2 文献しらベ top

ライト兄弟は、ラングリーから送られた本やパンフレットを、夢中になって読みふけった。

ちょうどそりころ、妹のキャサリンが、大学の休暇でデイトンの家へ帰ってきた。

キャサリンは兄たちに紹介したいと思って、女友だちを一人つれてきたのだったが、文献に夢中のウィルバーとオービルは、ろくに目もくれなかった。キャサリンはあてがはずれて、さぞプリプリしたことだろう。

兄弟はこのたくさんの文献を読んでいるうちに、これまでどんなにたくさんのすぐれた人たちが、飛行機をつくろうとして、どんなに大きな努力を重ねてきたかを知って、いまさらながらびっくりした。

二人は、これまで人間が飛行に成功しなかったのは、本当に才能のある人がこの問題に手をつけなかったせいだと想像していた。

ところが事実は正反対だった。

ルネサンスの天才、レオナルド・ダ・ビンチをはじめ、今までに名の出たケイリー、ペノー、ラングリー、そのほか電話の発明者アレグザンダー・グレアム・ベル、機関銃を発明したハイラム・マキシム、建築家オクターブ・シャヌート、蒸気タービンの発明者パーソンズ、発明王トマス・エジソンといった一流の発明家、またフランスのクレマン・アデル、ロシアのニコラス・モザイスキー、ドイツのリリエンタールといった才能ある人々が繰返しこの問題に手をつけ、たくさんの費用と努力をはらってきたのである。

しかもそれなのに、彼らの努力はどれもまだ実をむすんでいない。

飛行の問題がまだ解決されないのはなぜだろうか?

彼らが失敗したわけをさぐってみれば、将来の進歩への手がかりがみつかるに違いない。

「僕らが調べたことをまとめてみると、今まで飛行の問題を研究した人は大体二つのグループに分けられるね。

一つは、翼の形とかエンジン、飛行機の構造のほうばかりに目をつけたグループ。

もう一つは、空中でどうやって飛行機の釣合をとるか、つまり操縦のことを実地に調べようとしたグループだ。」

とウィルバーがいった。

「そう、その後のほうのグループの代表が例のリリエンタール博士だね。」とオービルがいう。

「そうなんだ。僕らもやはり、リリエンタール博士がとった方向のほうが重要だと思う。

翼やエンジンのほうは研究がずっとすすんでいるし、まもなく解決されるだろう。

しかし飛行機の操縦や釣合の問題はまだ、ろくに手がつけられていないのだ。」

「その点では、リリエンタール博士はさすがに目がするどかったというわけだね。」

「そのとおりだ。しかし僕はリリエンタール博士が、二千回以上もグライダーを飛ばしたのに、本当に空中にいた時間はたった五時間しかなかったと知って、びっくりしたよ。一回の飛行時間が平均してたった十秒。これじも、いくらなんでもみじかすぎて、ろくに操縦の練習もできやしない、第二 釣合の問題を調べるのさえ。うまくいかなかったろう。」

「ほんとだね。なんとか、もっと長いあいだ空中に浮かんでいられる方法はないものかな。」

首をひねっていたウィルバーが、ポンと手をたたいた。

「そうだオービル。うまいことを思いついたぞ。グライダーを作ったら、すぐに飛ばさないで、まず凧みたいにつなをつけて、強い風のなかで上げてみるのさ。人がそれに乗って、翼をいろいろ動かして、釣合の具合を調べたり、操縦の練習をしたりすればよい。つまりグライダーを凧にするんだ。これなら、落ちたってひどいけがをする心配はないし、第二空にゆっくり浮かんで、充分に翼の働きを調べられるというものさ。」

「そりゃうまい考えだ。なるほど。凧で充分に練習して、自信がついたところで、今度はつなをはずして、グライダーにして飛べばいいんだからね。僕らの実験はぜひそいつでいこう。」

オービルも手をたたいて大喜びだ。

「兄さん、僕もひとつ思いついたことがあるんだよ。

リリエンタール博士の失敗は、グライダーの横揺れをふせぐことを充分考えておかなかったせいだと思うんだ。

博士は自分の体を左右に動かして釣合をとっていたのだが、あれじゃ、強い突風がきた時など、まるで役にたちゃしない。

ところで僕は鳥の飛び方を調べてみたんだが、鳥は飛んでいる時に体が傾くと、いつも翼の先の向きを変えて、釣合をもどすのだよ。

つまり二つの翼を、風に対してそれぞれ違った角度に向ける。

そうすると、右と左の翼で風からうける力がちかってくるので、うまく体の向きが水平に戻るんだ。

グライダーでも、こういった仕組がつくれないだろうか?」

「そいつはすばらしい思いつきだ、オービル。

しかしグライダーの翼は、ただでさえ薄いものだし、骨組みも細くて弱いし、それを先だけねじるとなると、こりゃむずかしいな。

下手をすれば、骨組み全体が弱くなってしまう。

なんとか構造を弱くしないで、翼をねじるうまい仕掛はないものかな?」

二人とも腕を組んで考えこんでしまった。

2.3 補助翼の原理 top

それから約六週間たったころ、ウィルパーはフトしたことから、グライダーの翼をねじるというオービルの思い付きを、実用に移すヒントをえた。

彼は自転車のチューブを入れる空(から)のボール箱を、なんの気なしに手で押しつけた。

箱の上の面と下の面は、まるくへこんだが、はしのところは、おりめが丈夫なため、ビクともしなかった。

たちまも、ウィルバーの頭に、すばらしい考えがひらめいた。

「そうだ、グライダーの翼は骨を箱のような形に組んで、その上の面と下の面に布をはればよい。

そうすれば、骨組みを弱めないで、両側の翼に、それぞれ違った丸みをあたえることができる。」

つまり上下二枚の翼を骨組みでつないで、箱凧のような複葉グライダーを作るわけである。

こうすると骨組みをしめっけている針金をしめたりゆるめたりすることによって、翼面のたわみを多くしたり少なくしたりすることができる。

翼面の丸みが大きくなったり小さくなったりすると、翼が風からうける上昇力はそれにつれて強くなったり弱くなったりする。

それで、右の翼と左の翼で、翼面のたわみをちがわせると、左右の翼の上昇力の大きさに違いができて、グライダーを右か左へ傾けようとする力が生まれる。

この力を利用して、グライダーの左右の釣合をうまく操ろうというわけである。

このように、翼のたわみを変えて風からうける力を増減し、それによって左右の釣合をとるという思いつきが、ライト兄弟の一番大きい発明で、やがて一九〇三年に特許を出願する時の中心となるものである。

いまの飛行機では、翼のたわみをかえるというやり方でなく、翼の後ろに補助翼というものをつけ、これを上下に動かして風からうける力を増減し、モれで釣合をとるという方法を使っている。」つまりこの補助翼の原理をライト兄弟が発見したわけで、それだけでも歴史にのこる重要な功績である。

一八九九年の六月にこの補助翼の原理を発見したライト兄弟は、その働き具合を実際に調べるために、長さニメートル近い大きな複葉の凧を作った。この凧の翼は先が曲げられるようになっており、ひもと短い棒を使って、地上からその曲がりを変えることができた。この凧の実験は見事に成功し、二人は、翼のたわみを利用するやり方で、左右の釣合の問題を解決できる見通しがついた。

そうなれば、今度はいよいよ人が乗れるグライダーを作って、実験してみる番である。それには適当な実験の場所をえらばなければならない。

「広々として、山や立ち木がなく、天気がよくて、平均して時速二十キロ以上の風がいつもふいているところ。

さて、どこがよいだろう?」

兄弟がいろいろと場所を探しているうちに、ヨーロッパからまたひとつ、悲しいニュースが届いた。イギリスのハーシー・シソクレアーピルチャーは、ドイツのリリエンタールのもとでグライダー技術を学んだ人で、イギリスに帰ってから、リリエンタールのグライダーに尾翼をつけた新型のグライダーを作りだした。

そして一八九九年の九月三十日も、スタンフォードというところで飛ばしたところ、グライダーが十メートルの高さから落ちて、重傷をおった。そして手当てのかいもなく、二日後に、彼はなくなったのである。

その頃、世界各地でグライダー飛行がはやりかけていたのだが、この事故で、世間のグライダー熱がいっぺんにさめてしまった。

「人間が空を飛ぶなんて、大それた思い上がりだ。

そんなバカげたことに夢中になる奴は、それこそコラ吹きか、気違いさ。」

飛行機の研究に打込んでいる人たちには、世間の風あたりはいっそう強くなった。

ライト兄弟は、そんなことでへこたれはしなかった。

「しかしとにかく、用心に用心して、絶対に危ないことのないよう、気をつけないといけないな。」

それにつけても、よい実験場所をえらぶことは大切だった。

2.4 実験場キティ・ホーク top

一八九九年の末、ライト兄弟はワシントンの気象台に手紙を出して、アメリカ各地の一年じゅうの風速の表を送ってもらった。

二人はその表をいろいろ調べてみて、一年じゅうきまった方向に強い風がふいているのは、大西洋の南の方の海岸だということを知った。

けれども、そのなかでグライダーの実験場としてどこがいいかとなると、さっぱり見当がつかなかった。

こまりきったウィルバーは、一九〇〇年の五月に、思いきって、シカゴにいるオクターブ・シャヌートに手紙を出した。

彼は自分たちの計画をくわしく説明して、

「そういうグライダーの実験をするのに、どこをえらんだらよいか、教えてください。」と、頼んだ。

オクターブ・シャヌート(一八三二-一九一〇年)はパリ生まれのすぐれた土木・建築家で、立派な橋や道路を作って有名になり、豊かな財産をたくわえた。

一八九六年、六十四才のとき隠退して、好きなグライダーの研究を始めた。

彼はリリエンタールのグライダー飛行を見学したこともあり、自分で二百種あまりもグライダーをつくって、ミシガン湖の岸の、砂丘の上から飛ばした。

また若い研究者たちを集めて、その指導もした。

シャヌートが書いた『飛行機械の進歩』という本はそれまでの飛行研究をまとめた立派な教科書だった。

ライト兄弟はスミソニアン協会のラングリーからこの本を送ってもらって繰返して読み、シャヌートの研究のこともよく知っていたのである。 |

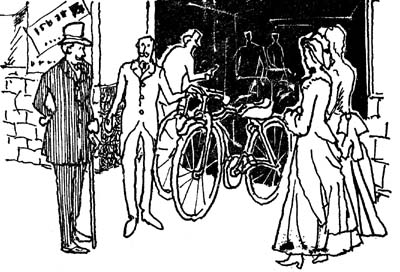

飛行機研究家オクターブ・シャヌートのグライダー

ライト兄弟は彼から直接、いろんな指導を得ることができた。

|

シャヌートはウィルバーからの手紙を読んで、ライト兄弟の研究に大変興味をもった。

彼は丁寧な返事をよこし、兄弟たちをはげますとともに、実験場としてはカごフイナ州の海岸がよいだろうとすすめてきた。

シャヌートはその後もずっと兄弟の相談相手になり、陰に日向(ひなた)に二人を励まし指導もして、飛行機の完成に大きい影響をあたえた。

ウィルバーとオービルは、シャヌートの手紙とワシントン気象台からの風速表をてらしあわせて、いろいろ考えたあげく、とうとうカロライナ州にあるキティ・ホークという村を実験場にえらぶことにした。

そしてすぐ、キティ・ホークにある気象観測所に手紙を送って、天侯の具合や、村の様子を問いあわせた。

観測所から親切な返事がきた。

それによると、辺りは一面の砂地で、平均風速は毎時二十キロ以上あり、気象条件は実験に申し分なかった。

気象観測所から六キロほど離れたところに、難破船を救うための救護所があって、そこに数人の見張り員が住んでいる。

そのあたりに二、三軒の漁師の家がある。

そこならキャンプ生活もできるし、郵便や通信にも便利ということだった。

これで理想的な実験場がみつかったので、兄弟はいさみ立って、人が乗るグライダーの設計にかかった。

幸い、自転車も春の流行期がすぎて、そうひどくいそがしくはなかった。

二人で考えだした例の翼を曲げる仕組のほか、新しく前に水平な昇降舵(のぼりおりを調節するかじ)を取付けた。

またリリエンタールのグライダーでは、人が縦にぶら下がったが、このグライダーでは操縦者は翼の上に腹ばいになって乗るようにした。

こうすると体に当る風が減って、抵抗がウンと少なくなるのである。

八月から彼らはこの設計にしたがってグライダーを作りはじめた。

場所はもちろん自転車屋の工場、材料は自転車の部品である。

グライダーの部品がすっかりでき上がると、九月はじめ、ウィルバーがそれをもって、キティ・ホークめざして出発した。 ウィルバーが現地でグライダーを組み立て、実験の準備を整える。

オーピルはあとに残って自転車屋の商売をつづけ、月末にキティ・ホークに駆け付けて二人で実験を始める、そういう手はずだった。

デイトンからキティ・ホークまで、約千六百キロの道のりだった。

しかし陸から直接いくことはできず、キティ・ホークに一番近い海岸の町から、船に乗って渡らなければならなかった。

水のもる古ぼけた小さな漁船しかなく、六十キロの船旅に二日間もかかった。

裏寂れたキティ・ホークの部落につくと、ウィルバーは暖かく迎えられた。

ここで一番えらいのは婦人の郵便局長で、ウィルバーはこの人から手厚い世話をうけた。

あたりは見わたすかぎりの砂原で木は一本もなく、所々に高さ二、三十メートルの砂丘がそびえていた。

強い風がひっきりなしにふいて、グライダーの実験には全くうってつけだった。

ウィルバーは砂原にテントをはって、その中で一人暮らしをし、グライダーの組み立てを始めた。

もちろん彼はそこに住む少数の人々の、好奇心の的(まと)になった。

「何をする人だろう、あの人は?」

「さあ、わざわざこんな人里離れたところへ来て、一ヵ月も二ヵ月も凧上げで遊ぶというんだから、よっぽど暇な大金持ちに違いない。」

しかしその人たちも、ウィルバーがグライダーを組み立てていく手際のよさに、すっかり舌をまいた。

彼は骨組みをぴったり組み合わせ、キャンバスを貼って、郵便局長さんに借りたミシンを使って、器用にぬいあわせ、骨組みにきちんと貼っていく。

これは金持ちにできることではない。

人々は、いよいよウィルバーの正体は何者かと目をみはった。

2.5

初めてのグライダー飛行(一九〇〇年) top

月末になって、約束どおりオービルもキティ・ホークのキャンプに加わった。

出来上がったグライダーは、翼の幅が一七・五フィート(約五メートル)、重さ五十二ポンド(約二十三キログラム)あった。

前に昇降舵がつき、翼は曲げられるようになっていた。

兄弟は胸をおどらせて、実験にとりかかった。

初めはウィルバーの思いつきどおり、二本の綱で引っぱって、凧として上げることにした。

しかし二人は、最初の実験でまず期待を裏切られた。

グライダーが風をうけて浮かぼうとする上昇力は、前もってこれだけ出るはずだと計算していた上昇力よりも、ずっと小さかったのである。

二人はガッカリした。 |

キティ・ホークでグライダーの実験に取り掛かったライト兄弟

|

その原因をいろいろと考えてみた結果、翼に欠点があるのと計算に使ったリリエンタールの実験結果に間違いがあったことがわかった。

しかし風がうんと強ければ、なんとか人間の体重を支えるだけの上昇力が出ることがわかった。

二人はグライダーに二十キロの目方を積んで上げてみた。

そのつぎには、かわるがわる一人が乗り、もう一人は綱を引くというふうにして、凧上げ式の実験を一通りすませた。

これらの実験で充分自信がついたので、いよいよ綱をはずし、本物のグライダーとして飛ばすことにした。

用心に用心しながら、砂丘の中腹から、風にさからってグライダーをそっとおし出す。

グライダーは地上一メートルたらすのところを、ほんの少し滑走して、すぐ地面におりだ。

「うまいぞ、飛んだ!」 兄弟は手をたたいて喜んだ。

あまりパッとしない成績だが、ともかくお手製のグライダーが初めて人を乗せて地上を離れたのだ。

こんな実験を繰返しているうちに、キティ・ホークの秋も深まった。

もう今年の実験は終わりにして、デイトンに引上げなければならない。

記録をまとめてみると、結局グライダーを凧として飛ばした時間が合計十分間、本当のグライダーとして飛ばしたのはたった二分間だった。

兄弟は少なくとも全部で二、三時間は飛ぶつもりでいたから、この成績は全くあてはずれだった。

しかし、二人はガッカリばかりしてはいなかった。

というのは二人が考えだした、翼を曲げて釣合をとる方法が、確かにうまくいくとわかったからである。

もうリリエンタールのグライダーのように、乗り手の体を動かして釣合をとる必要はなくなった。

機械仕掛だけで、ずっと早く能率的に操縦することができた。

これは大変なことだった。

乗り手の体で釣合をとる今までのやり方では、グライダーがあまり大きくなると、人間の体重だけではとても力がたりなくなる。

したがって大きいグライダーはつくれなかった。

ところが機械仕掛で釣合がとれるなら、いくらでも大きいグライダーを作ることができる。

将来に明るい見通しが開けたのである。

「来年は、もっと大きいグライダーを作って飛ばしてみょう。今度はウンと長く飛べるに違いないよ。」

「ウン、そうしよう。待ちどおしいなあ、来年が。」

もうこのグライダーは持って帰る必要はない。

二人は世話になった婦人郵便局長に、お礼のしるしとしてそれを贈った。

郵便局長は翼のキャンバスを切りとって、二人の小さい娘のためにドレスを作った。

2.6

第二回のグライダー実験(一九〇一年) top

ライト兄弟は一九〇〇年の暮れから一九〇一年の初めにかけて、自転車屋の暇な冬のあいだに、新しいグライダーを作った。

設計は前のと大体同じだが、風のききめをいっそう強くするため、翼の曲がりを一段と深くした。

形もずっと大きくなり、組み立てた時の翼の総面積は二十七平方メートルにもなった。

それは今まで作られたリリエンタール、ピルチャー、シャヌートのどのグライダーとくらべてみても、たっぷり二倍の大きさだった。

自転車屋のいそがしい時期がすぎるのを待って、二人は七月にキティ・ホークヘ出かけるつもりだった。

その少し前、六月に、シカゴのシャヌートが兄弟の招きに応じて、わざわざデイトンまでやってきた。

彼は新しいグライダーを念入りに調べ、兄弟の研究が着々とすすんでいるのを喜んで、いつものように親切な忠告をしてくれた。

「もしも費用がたりないなら、わしが援助してあげてもよいが」とまでいってくれたが、

「今のままで、なんとかやっていけます」と、兄弟は断った。

実際、自転車屋の収入だけで、二人の暮らしには充分だったし、タップリとはいえないが実験の費用もひねり出すことができた。

兄弟は下手に他人の援助をうけて、自分の研究にアレコレ口出しされるようになってはまずいと考えたのである。

シャヌートはライト兄弟の実験の手伝いにと、自分のところの学生を二人紹介した。

兄弟は喜んでこの二人を仲間に入れ、一九〇一年の夏、合計四人でキティ・ホークに着いた。

兄弟は期待に胸をおどらせて、この新しい大型グライダーを飛ばせてみた。

ところが思いがけないことに、まるでうまくいかなかった。

去年の小型グライダーの時より成績が悪いのである。

ガッカリした二人はその原因をいろいろ調べてみて、翼の曲がりがきつすぎたせいだと気がついた。

そこで針金をゆるめて、翼の曲がりをへらし、平面に近づけた。

またグライダーの後ろに二枚の垂直なひれを取付けた。

この改良でグライダーの性能はグンとよくなり、調子のよい時は三百メートルから四百メートルも飛ぶことができた。

シャヌートの弟子の二人の実験助手は、このすばらしい進歩に、目をみはって驚いた。

けれどもライト兄弟にとっては、この成績は満足できるどころではなかった。

彼らはこの大型グライダーなら、十分や二十分は軽く空中に浮かんでいられると思っていたのに、一番うまくいった時でさえ、たった五分しか飛べなかった。

あとで記録をまとめてみると、この時のキティ・ホークの実験で飛べた時間の合計は、出発前に予定していた飛行時間の十分の一にもならなかったのである。

全くの期待はずれだった。

そればかりではない。兄弟を心底からびっくりさせたことがあった。

このグライダーで実験を繰返しているあいだに、二人は先輩の飛行研究家たちが、そろいもそろってとんでもない大間違いをしていることに気がついたのである。

グライダーが風をうけて飛んでいる時、翼の前の端を持ち上げる(つまり、迎え角を大きくする)と、翼にあたる空気の上昇力が大きくなって、グライダーは頭を上に上げるような向きに力をうける。

ライト兄弟より前の研究者たちはすべてそう考え、それが常識になっていた。

しかしライト兄弟は、翼が元々かなり上向きになっている時は、確かにもっと上向きにすると、グライダーの頭は上に向くけれども、初めから翼の傾きが小さく、ほとんど水平に向いている時は、翼を上に向けると、グライダーの頭はあべこべに下を向くことを発見した。

これは大変なことである。

今までは、もしグライダーの頭が下を向いたら、翼を上に向ければ、上向きの力が働いて頭は上がり、グライダーの姿勢は直ると教えられてきた。

ところがライト兄弟の発見したところによれば、翼を上向きにすると、かえってグライダーの頭はいっそう下がってしまう。

これではグライダーはますます下を向き、地面へぶっかってしまうことは間違いない。

「ひょっとすると、今までのグライダーの犠牲者のなかにも、この間違いがもとで、グライダーの頭を上げようとして、かえって墜落した人があったのかもしれないな。」

兄弟は心の底までゾッとして、顔を見あわせた。

「オービル、僕はすっかり自信をなくしたよ。」

ウィルバーが元気なくつぶやいた。

「こんな基本的なことにさえ、こんな大間違いがあるようじゃ、今までの研究者たちの仕事に、どんな間違いがあるか、見当もつかない。

リリエンタール博士やシャヌード先生の論文に書いてある結果も、何一つ信用できなくなった。

うっかり先輩たちの言葉を信じて、そのとおりグライダーを操縦したら、それこそどんな目にあうかわからない。

僕はもう、実験を続ける勇気がなくなったよ。」

「兄さん、そんなにガッカリするなよ。

先輩たちの研究が信用できないなら、僕たちの手で一つ一つ調べなおして、本当のことを突きとめればいいじゃないか。」

オー・ビルかなぐさめるようにいった。

「そんなことをしていたらこの先、何年かかるかわからない。

第一どんなやり方で調べたらいいんだ。僕には見当もつかないよ。」

ウィルバーはしおれきっていた。

グライダーの成績が思わしくないうえに、キティ・ホークの砂原のキャンプ生活も、ひどいものだった。

牛乳が全然手にはいらず風呂はもちろん、洗濯も充分できない。

蚊(カ)がものすごく多くて、夜もロクに眠れなかった。

兄弟はもう早々に、この地を引上げることにした。

帰りの旅の途中で、ウィルバーがポツリとつぶやいた。

「多分あと何千年もたたなくちゃ、人間は動力飛行機で飛ぶことはできないだろうよ。」

ウィルバーは、飛行機なんて大それた目標は、自分たちの手におえるものではない。

そろそろ見切りをつけたほうがよさそうだ、とまで思い始めていた。

2.7 初めての講演 top

しょげきった兄弟に、またも励ましの手をさしのべたのは、シカゴのシャヌートだった。

兄弟はデイトンに戻ると、すぐシャヌートに手紙を出してガッカリした事情を細々とうったえた。

シャヌートはすぐさま心のこもった返事をよこし、兄弟をなぐさめ、力づけた。

「君たちが今度のグライダーであげた成績は、今までのどの研究者のよりもずっとすぐれている。

けっしてガッカリすることはない。

それに君たちが発見したことは、今まですべての研究者が見落していたことで、世界じゅうの学者たちに広く発表する価値のあるものだ。元気を出して、さらに研究を続けてほしい。」

ライト兄弟はこの暖かい手紙を受取って、いくらか気を取り直した。

追っかけてシャヌートからまた手紙がきた。

「君たちの研究のことを、シカゴの西部技術者協会の会員たちが聞きたいといっているから、ぜひこちらへ来て講演をしてほしい。」

大学も出ていないライト兄弟にとって、これは願ってもない光栄だった。

ウィルバーは喜んで引受け、さっそくシカゴへ向けて旅立った。

デイトンにのこったオービルは兄の初めての講演がうまくいくかどうか、心配でたまらなかった。

「僕らがみつけた翼の傾きとグライダーの頭の動きとの関係は、まさかカン違いじゃないだろうな。

今までの研究者が全部間違っていたと報告するんだから、確かな上にも確かめなくちゃ。

万一僕らの思い違いだとしたら、それこそ天下のもの笑いだ。」

気が気でなくなったオービルは、澱粉糊(でんぷんのり)を入れてあった箱をつかって、その中に翼の模型をおき、それに風をあてて、翼の角度をいろいろに変えた時の、風の力の働きかたを調べてみた。

つまり、今でも翼の研究に使われている「風洞」の小さなものである。

この風洞でたった一日実験をしただけで、彼らの発見が完全に間違いないことがハッキリした。

オービルは小おどりして喜んで、すぐさまその実験の結果をシカゴのウィルバーのもとに知らせた。

ウィルバーはさっそくこの弟の実験を講演に取入れ、キティ・ホークで謌べた結果とあわせてくわしく報告した。

この講演は大成功で、たくさんの学者や技術者がそのコピーを欲しいといってきた。

それでシャヌートは一九〇一年の末に、この講演を百五十部印刷して希望者に送ったほどである。

そればかりではない。

この講演はスミソニアン協会の一九〇二年の年次報告に、一流の学者たちの論文とならべてのせられた。

単なる自転車屋にすぎないライト兄弟にとって、大変名誉なことだった。

2.8 風洞を使った基礎研究 top

この講演の成功のおかげで、兄弟はすっかり自信を取戻した。

「オービル、キティ・ホークで君が言った通りだ。

僕らは一時グライダー作りをやめて、翼の形や風の力について、じっくり基礎の研究をやろう。

先輩たちの研究がどのくらい正しく、どのくらい間違っているか、一つ一つ試してみょう。」

「そうだ、基本的な問題がハッキリすれば、それを使っていくらでもいいグライダーが設計できるのだからね。」

ここがライト兄弟とそれ以前の研究者のハッキリ違うところである。

ライト兄弟はただの飛行機マニア、グライダー乗りから、翼や気流の研究にうちこむ科学者へと変身したのだった。

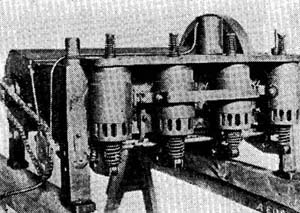

さて二人は研究をすすめるために、前よりもずっと大きい風洞を作った。

長さ二メートル、断面が一辺四十センチの正方形で、これに砥石(といし)車をまわすのに使っていた一馬力のモーターを扇風機に組み立てて、風を送りこんだ。 |

ライト兄弟は風洞実験の基礎研究で、飛行機の翼の研究も開始した。

|

彼らはこの風洞を使って、一九〇一年の十二月半ばまで、約二ヵ月にわたり、徹底的な翼の研究をやった。

複葉はもちろん、単葉、三枚羽根まで、いろいろな形の翼の模型を合計二百種類も作って、かたっぱしから風洞に入れ、風をおくって、翼をいろいろに傾けた時の風の力を測り、グラフに記入した。

翼の模型は、自転車用の鉄板を必要な形に切り、金づちでたたいて適当に曲げてつくった。

翼に働く力を測るための装置は『自転車のスポークに使う針金や、のこぎりの歯のかけらから組み立てた。

二人はすっかりこの仕事に夢中になって、夜明けまでぶっつづけに実験を続けることも時々あった。

こうして翼の形と風の力との関係が隅々まで、手にとるようにわかってきた。

たとえばそれまでは、翼の前の端は尖っているほうが良いといわれてきたのだが、この実験の結果それは間違いで、翼の先は丸みをもった、いわゆる流線型のほうが良いとわかった。

これまではゆきあたりばったり、経験だけにたよって翼の形をきめていったのだが、これからはこの豊かな実験結果をもとにして、確実に自信をもって翼を設計することができる。

「さあ、準備はすっかりできた。もうどんな大きいグライダーだって楽に作れるぞ。」

「兄さん、覚えているかい。

兄さんはキティ・ホークで、もう千年もしなけりや飛行機は飛ばないだろうなんて、弱音をはいたじゃないか。

その千年を、僕らはたった二ヵ月で飛び越えてしまったわけだね。」

ウィルバーは頭をかきかき、ほがらかに笑った。

このライト兄弟の風洞実験は、科学の歴史のうえでも大変重要な意味をもっている。

この時に、飛行機の翼についての主な事実はほとんど全部明らかにされたといってよい。

その後の発展といったら大部分は彼らの方法をいっそう改良し、彼らがえた結果をいっそう精密に正確にすることだけだったのである。

2.9 ライト兄弟の秘密主義 top

しかしライト兄弟は自分たちがこんな広い範囲にわたる実験をし、たくさんの重要な結果を積み上げたことを、ごく親しい一、二の友人のほかにはちっとも漏らさなかった。

この実験の内容がのこらず一般に発表されたのは、なんと四十年近くたった一九三九年のことなのである。

それまでは、兄弟がこんな確かな科学の基礎をもっているとは誰も知らなかった。

のち一九〇八年になって、ウィルバー・ライトがフランスで初めて自分の飛行機を飛ばし、大変な評判をまきおこした時、有名な技術者のランケスターが、ライトの飛行機についていくつか科学的な質問をした。

ところがウィルバーは言葉をにごして、それに答えなかった。

それでランケスターは、ライトは基本的な科学の原理について何も知らないのだと誤解し、

「ライト兄弟は、いきあたりばったりのやり方で、経験だけにたよって飛行機を作った。

彼らが成功したのは全くの偶然で、本当に運がよかったからだ。」と思いこんでしまった。

この誤解が世間に広くゆきわたってしまい、それに対して兄弟は別に抗議もせず、また自分の実験結果を発表して誤解を正そうともしなかったので、ますますそれが常識として固まってしまったのである。

ライト兄弟がこのように自分の実験結果をひたかくしにしたのはそれなりにわけがある。

彼らは自分の発明をもとにして、大金もうけをしようとは思っていなかった。

子供の頃からの父の影響で、二人とも金持ちになることを望んではいなかった。

そのうえ、自分たちは事業家に向いていないし、その才能もないと思っていた。

けれども、もちろん自分たちが飛行機の発明にかけた努力と費用とは、なにかの形でつぐなってもらいたいと思った。

つぐなってもらうだけでなく、さらになにがしかの金を手に入れて、それを資金にしてさらに好きな研究を続けたかった。

二人とも、そういうつつましい希望を抱いていた。

そのために一番よい方法は自分たちの発明を特許にとり、その特許を適当な事業家に売って飛行機の製造をやらせ、自分たちはその特許料で暮らしをたて、好きな研究をすすめることだとそう二人は信じていた。

だから研究を完成し、ハッキリした特許権を確立するまでは自分たちの発見や発明を盗まれないよう、できるだけ秘密にしておく必要があった。

すきさえあれば他人のアイディアを盗んで、一儲けしようというずるい連中がウヨウヨしている時代だし、とくに飛行機のような、まだ海のものとも山のものともつかない発明には、油断のできないことが多い。

これが、ライト兄弟が自分たちの発見を公表したがらなかった理由である。

ライト兄弟の秘密主義はこのことだけにかぎらなかった。

後に飛行機がチャンと成功してからも、彼らはほんとのこと’をあまりうちあけようとしなかった。

このような秘密主義は、いろいろな誤解を生む原因となったし、ときにはシャヌートのような恩人さえ、怒らせることにもなった。

ついでにいうと、風洞で実験をしたのはライト兄弟が初めてではない。

パリのエッフェル塔を作った有名な建築家エッフェルも、風に対する鉄骨の抵抗力をためすために風洞で実験しているし、マキシムやウェンハムといった飛行機研究家も、風洞を使って翼の研究をしている。

しかし徹底的に風洞を利用し、広い範囲の実験を系統だって押し進めのは、ライト兄弟が初めてだった。

2.10

第三回のグライダー実験(一九〇二年) top

風洞実験で基本的な知識を積み重ねたライト兄弟は、一九〇二年の夏、勇み立って第三号グライダーの製作にかかった。

今度のは前のグライダーより翼の幅が三メートルも長く、実験の結果に基いて数々の改良をほどこしてあった。

計算によれば、今までのどのグライダーとくらべても、二倍以上の上昇力が出るはずだった。

一九〇二年の八月末から、二人はキティ・ホークでこのグライダーを飛ばした。

その成績は全く目をみはるほどだった。

飛行の高度も距離も時間も、今まで作られたすべてのレコードをグンと引離した。

二人はこのグライダーで、合計一千回以上も滑空をたのしんだ。

ところがこのグライダーにも、たった一つ欠点があった。

前のグライダーと同じように、後ろに二枚の垂直な尾翼が動かないように取付けてあるのだが、五十回の飛行に一回ぐらいの割合で、尾を中心にしてキリモミ状態が起こり、操縦がうまくできなくなってしまうのである。 |

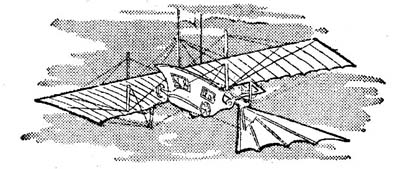

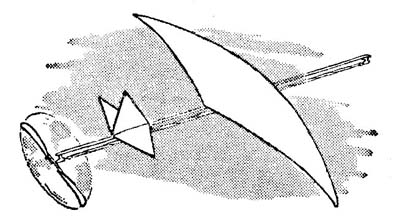

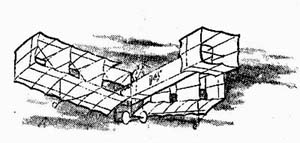

風洞実験をもとに作った1902年のグライダーは、見事に飛んだ。

ただキリモミの問題があったが、それは垂直尾翼で解決できた。

|

ある晩、オービルがベッドの中でその原因をいろいろ考えているうちに、フッとすばらしい考えが浮かんできた。

「そうだ、いま垂直尾翼は動かないようになっているが、あれを左右にまわせるようにする。

そして、主翼をねじった時には、いつも同時に尾翼がまわるよう、テコ仕掛でうまくつなぐ。

こうすれば、キリモミはきっと起こらなくなるはずだ。」

夜が明けるのを待ちかねて、二人はグライダーの尾翼をそのとおり改造した。

結果は上々で、グライダーはもう操縦桿を動かすだけで、自由自在に操れるようになった。

兄弟は晴々と顔を見合わせた。

「これで何もかも整ったな。完全に機械仕掛で操縦できるようになった。」

「そうさ、人間の体で釣合をとるグライダーと違って、これならいくら大きいグライダーでも作れる。

大きいブライダーなら、エンジンも人間も一緒に積めるし、プロペラの弱い風でも浮き上がれる。

さあ、もうあと一歩だ。残りはエンジンとプロペラを取付けるだけだ。」

「おっとその前に、忘れちゃいけない。僕らの発明をチャンと特許にとっておかなくちゃ。」

キティ・ホークからの帰り道は去年と違って、明るい希望がみちみちていた。

兄弟はデイトンに戻ると、今までに発明したことをまとめて、あくる一九〇三年の春に、アメリカはじめ各国に特許を出願した。

その中心となるのは、翼の曲がりを加減して左右の釣合をとる補助翼の原理と、翼のねじりと尾翼の向きを一緒に動かす仕組、この二つである。

この特許はイギリスやフランスでは一九〇四年に認められ、アメリカでは三年もたった一九〇六年の五月二十二日に認められた。

つまりライト兄弟の特許というのは、エンジンつきの飛行機が飛ぶより前、グライダー実験から手に入れた発明なのである。

2.11 エンジンつき飛行機 top

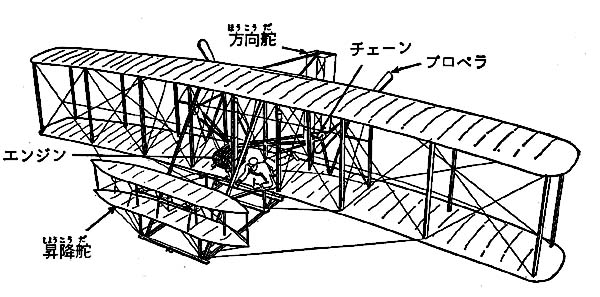

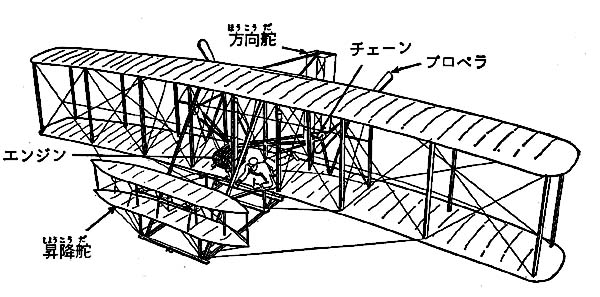

|

ライトのエンジン・プロペラつきの飛行機の構造

|

一九〇二年の十二月末から、いよいよ兄弟はグライダーにつける動力装置を作り始めた。

まずプロペラを回すためのガソリンエンジンだ。

飛行機に乗せるからには力が強くて、しかも軽くないといけない。

二人は、力が八馬力以上出て目方が九十キロ以下というガソリンエンジンを探しもとめた。

これがギリギリの条件だった。

ところが、たいしてむずかしい条件ではないはずなのに、これだけの性能をもつエンジンはどこを探してもみつからない。

しかたなしに、二人は自分でガソリンエンジンを作ることにした。

出来上がったエンジンは、目方が八十キロたらずで、しかも十二馬力がらくに出せた。

これだけ馬力が出れば、エンジンと人間一人乗せても、翼の幅が十二メートル以上あれば空中に浮かぶことができる。

つぎはプロペラの番だ。

もちろん飛行機に使うプロペラなんて売っていないから、これは初めから自分でつくらなければならない。

これが案外やっかいだった。

兄弟は船のスクリューに使うプロペラをまねすれば、飛行機のプロペラもらくに設計できるだろうと考えた。

そこでデイトンの公立図書館へいって、船のプロペラのことを書いた本を借りてきた。

しかしそれを調べてみて、二人はびっくりした。

船のプロペラの理論というものは、まだほとんど何もわかっていない。

経験だけを頼りにして作られているのだ。

まして空気中のプロペラとなれば、全く見当もつかない。

だれかが実験したという記録さえない。

「これはえらいことになった。」

二人は途方にくれたが、今まで誰も手をつけていないからには、自分たちで研究するほかはない。

兄弟は何週間にもわたって この問題について議論をかわした。

その結果プロペラの翼というものは、結局グライダーの翼をグルグルまわすのと同じことだと気がついた。

そうだとすれば、前に風洞実験で手に入れた結果をそのまま使うことができる。

兄弟はこのように科学的な方法でプロペラを研究し、とうとう今までマキシムやラングリーが使ったプロペラよりも、三十パーセントも能率のよいプロペラを作ることができた。

一九〇三年の九月も、エンジンとプロペラは出来上がった。

「さあ、いよいよ本番だ。このエンジンとプロペラをグライダーに取付けて、飛ばしてみるんだ。」

兄弟は張り切って、キティ・ホークめざして出発した。

兄ウィルバーは三十六才、弟オービルは三十二才、どちらもたくましく、油ののりきった年頃だった。

キティ・ホークで新しいエンジンつき飛行機を組み立てているあいだ、二人は暇をみては、古いグライダーで滑空を練習した。

この年はキティ・ホークの天候はひどく荒れた。

ある時など時速百二十キロの暴風がふきまくって、組み立て中の飛行機があぶなく吹き飛ばされるところだった。

組み立てがやっと終わった。

さっそくエンジンのテストにかかったが、残念なことに、プロベラが回り出した途端に、プロベラの軸がポキンと折れてしまった。

新しい軸を取り寄せるのに、あと二ヵ月も待たなければならなかった。

ちょうど相談相手のシャヌートが、様子を見にキティ・ホークにやってきたが、エンジンの故障にガッカリして、そのうえ寒さとふきさらしのキャンプ生活に悲鳴をあげて、一週鬨もたたないうちに引上げてしまった。

デイトンから新しい軸が届いたのは、十一月も末だった。

もう寒さはきびしく、雪やあられ混じりの風が吹きまくりはじめた。

せっかくの新しい軸も、またすぐに折れてしまった。

腹を立てたオービルは、自分でデイトンに戻って、特殊錮で作った丈夫な軸を手に入れてきた。

彼がキティ・ホークに戻って来たのは、十二月の十日だった。

出むかえたウィルバーに、彼は一枚の新聞をさし出した。

「兄さん、読んでごらん。えらいことだぜ。この新聞、いま途中で買ってきたんだ。」

ウィルバーは見出しをひと目見るなり、あっと声をあげた。デカデカと大きな文字、

「ラングリー博士またも大失敗。飛行機ポトマック川へとびこむ。」

2.12 ラングリーの失敗 top

前にのべたようにスミソニアン協会の会長ラングリーは、一八九一年からずっと、蒸気機関で動く飛行機の研究をすすめていた。

一八九六年に作った模型は、翼の幅が五メートルという大きなもので、ポトマック川の水面の上を一キロほど飛ぶことができた。

ちょうど、アメリカとスペインのあいだに戦争が始まろうとしていたころだったから、この成功は軍部の注目をひいた。

とうとうアメリカの議会は十万ドルという大金を出して、ラングリーに人間を乗せて飛べる飛行機を作らせることにした。 |

スミソニアン協会の会長ラングリーの飛行機の公開実験は失敗し、

彼は失意の中で亡くなった。これが後に、複雑な問題をおこす。

|

ラングリーはすぐれた技術者マソリーの助けをかりて、ガソリンエンジンをつけた奇妙な形の飛行機を作り上げた。

マンリーがこの時つくったエンジンは、シリンダーを五つ星形にならべたもので、重さたった五十五キロで五十二馬力も出すというたいしたものだった。

ラングリーはこの飛行機を一九〇三年十月七日に飛ばすと発表した。

スミソニアン協会会長で大科学者のラングリーが作った飛行機だから、民衆の期待は大きい。

誰もがその成功を信じて疑わなかった。

新聞は半年も前から、この飛行機のことをデカデカと書きたてた。

当日になると、ポトマック川に二艘の船を浮かべて、その上に高さ二十メートルの発射台を作った。

技術者のマソリーが自分で飛行機に乗りこんで、この発射台から飛びだした。

ところが飛行機の前の部分が発射台にひっかかったため、飛行機はもんどりうって川の中へ飛込んでしまい、マンリーはずぶぬれになって、近くの漁船に助けあげられた。

ラングリーはこの失敗にくじけないで、壊れた飛行機を修理したうえ、十二月八日にもう一度、実験を繰返すことにした。

新聞は前にもまして、この実験をはやしたてた。

しかし二回めの実験は、一層みじめな結果に終おった。

大勢の新聞記者や見物人が見つめるなかで、マンリーの乗った飛行機が発射台から打ち出された。

ところが飛行機がやっと台の端を離れた途端、もうまっさかさまに川の中へ飛込んでしまったのである。

またもやマンリーはずぶぬれになって船に引上げられた。

前景気が大きかっただけに、期待をうらぎられた民衆の怒りはよけいはげしかった。

昨日までラングリーたちの仕事をワイワイはやしたてた新聞は、いっぺんに鉾先をかえて、彼らに激しい非難とあざわらいを浴びせた。

「飛行機が人間を乗せて飛ぶなんて、初めから出来るはずはなかったのだ。なんというバカげた実験だろう。」

「こんな無駄なことに、十万ドルも国民の税金を使わせたのは何者だ。代議士たちの責任を問え!」

やがてラングリーの飛行機は水からひき上げられて、くわしく調べられた。

その結果この飛行機は、飛びだす前に、もう舵と尾翼がこわれてしまっていたことがわかった。

つまり第一回の実験と同じに、前もって不幸な故障が起こっていたのだった。

飛びだした時は、もう飛べるはずはなかったのである。

しかし興奮した大衆や新聞はもうそんなことは耳にもかさない。

ラングリーは天下の笑いものになった。

『そいつはできっこないな。まるで飛行機が飛ぶみたいなもんだ』そんな流行語さえ生まれる始末。

七十才近い老人ラングリーに、この失敗の打撃は大きかった。

彼は中風になって病床についたまま、一九〇六年にひっそり死んだのである。

新聞を読み終わったウィルバーはオービルと目を見合わせた。

「ラングリー先生の飛行機はあの設計ではとても飛べないと、僕らにはわかっていた。

予想どおりになってしまったね。」

「うん、しかしこれは我々飛行機の研究家にとっては全く不幸な出来事だ。

みんながもう飛行機なんて飛べるはずはないと信じこんでいる。

そんなことに頭をつっこむ奴は、馬鹿か気違いだといっている。

この分じゃ、たとえ僕らが本当に飛行機を飛ばすことができたとしても、世間じゃ信用してくれないかもしれないな。」

「あの有名なラングリー教授にさえできなかったことが、自転車屋ふぜいにどうしてできるか、というわけだね。」

「そうだ。しかしオービル、そんなことを気にしたってしようがない。

僕らは予定どおり、実験をすすめよう。僕らには自信がある。

ほら、きみの持ってきた新しい軸も、そこにあるじゃないか。」

「本当にそうだ。じゃあさっそく作業にとりかかろう。」

オービルはテントに入ろうとして、ちょっと顔をくもらせた。

「お父さんが心配しているだろうな。きっと、デイトンでこの新聞記事を読んだだろうからね。」

「そうだ。いいことがある。お父さんに電報を打って、安心させようよ。」

さっそく二人はキティ・ホークの気象観測所から、デイトンの父にあてて、電報を打った。

「セイコウマチガイナシ。ダマッテミテイテクダサイ。」

2.13 飛行機ついに飛ぶ top

「早いとこ実験をすまして、クリスマスはお父さんと一緒にすごしたいな。

ちえっ、いまいましい風のやつ。いつになったらおさまるんだろう。」

ライト兄弟はジリジリしながら天候のよくなるのを待った。

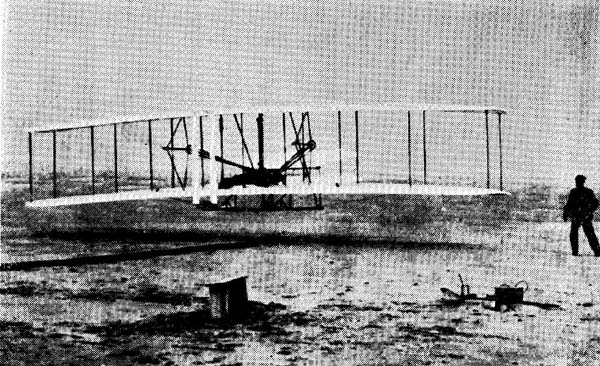

十二月十四日、とうとう天気はカラリと晴れあがった。風はほとんどなかった。

二人はいよいよ砂丘の中腹から飛行機を飛ばすことにした。

「どっちが先に飛行機に乗るか、銅貨を投げて、表が出るか裏が出るかできめよう。」

ウィルバーが賭けに勝って、最初に操縦することになった。

難破船救護所につとめている五人の男たちが手伝ってくれて、飛行機をスタート台まで運んだ。

この飛行機には車輪のかわりに橇(そり)がついていた。

砂地に着陸するには橇のほうが具合がよい。 |

一号機のエンジン

|

スタート台は長さ二十メートルほどの木のレールで、前後に一つずつ小さい車輪のついた台車が、その上をすべるようになっていた。

飛行機はこの台車にのって、そこからスタートするのである。

ライトの飛行機はその後もずっと車輪をつけずに、このスタート台から飛び立つ仕組になっていた。

二人は飛行機をスタート台にのせて、エンジンを動かし始める。

翼の後ろに二つのプロペラがついていて、エンジンから自転車のチェーンによって回転をつたえられ、クルクルまわりだす。 ウィルバーは操縦席にはい上がり、横になって、操縦桿をにぎる。

充分プロペラの勢いがついたところで、飛行機をおさえていた針金をはずす。

飛行機は台車にのったまま、スーッと走りだす。

「それ、出発だ!」

しかし飛行機はスタート台を離れた途端、頭がひどく上がって、四秒とたたないうちに地面に落ちてしまった。

二、三ヵ所壊れたが、たいしたことはない。

第一回の実験は失敗。

二人は壊れたところを修理して、次のチャンスを待った。

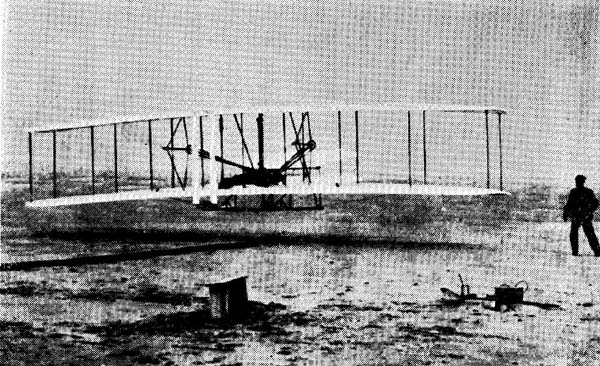

三日後、十二月十七日、ひどく寒い日だった。

水たまりは、一面の氷。時速五十キロ近い北風がふきまくり、海岸はまっ白く泡立っている。

二人は風がやむのを待っていたが、とうていやみそうもない。

待ちきれなくなった二人は風がほんの少し弱くなったのを見て、思いきって飛行機を飛ばすことにした。

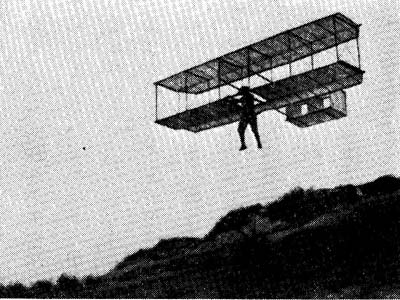

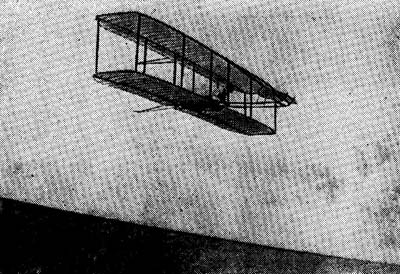

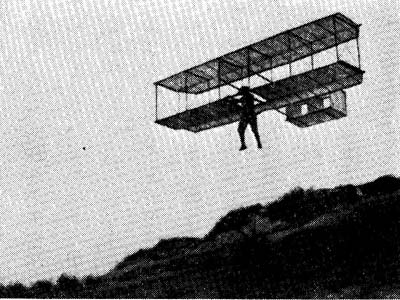

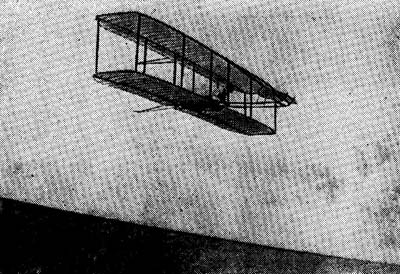

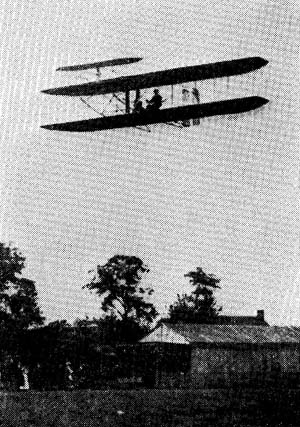

飛行機初めて飛ぶ。右に見えるのは兄のウィルバー。 |

午前十時、救難所の人に手伝ってもらって、また砂の上にスタート台のレールをしく。

あまりの寒さに手がかじかんで、焚火で暖めながら作業をするが、中々はかどらない。

やっと準備がととのう。

この前ウィルバーが乗ったから、今度はオービルの番だ。

エンジンが動きだす、いよいよ出発。

飛行機をおさえていた針金をはずす。

飛行機は時速二十七マイル(四十三キロ)の風にさからって、ゆっくり走りだす。

ウィルバーは飛行機が傾かないよう、翼のはしを支えて一緒にかけだす。

スタート台の三分の二ほど進んだ時だ。

飛行機は台車をはなれて、フワリと浮き上がった。

そして地面から三メートルの高さまで上がった。

いったん下り、また上がって、スタート台から約四十メートルのところへ、軽くおりる。

「すごいぞ、飛んだ!」

「成功、成功、おめでとう!」

見物していた五人の救難所の人たちが、パチパチ手をたたいて喝采する。

この歴史的な出来事を目の辺り見だのは、この五人だけだ。

そのうちの一人ダニエルスは、あらかじめオービルからカメラを渡されていたので、飛行機が飛び上ると見るや、さっそくシャッターを切った。

人類最初の飛行は見事写真におさまった。

オービルが飛行機から降り立つと、ウィルバーがこぼれるばかりの笑顔でかけよる。

「やったな、とうとう。」

「当り前さ、飛べることは初めからわかっていたもの。」

二人ともそう興奮はしていないが、それでも四年間の苦労がむくいられた喜びはかくせない。

五人の見物人たちもパラパラかけつけて、てんでに兄弟に握手をもとめる。

一休みしてから今度はウィルバーが乗って飛ぶ。つぎにまたオービル。そしてもう一度ウィルバー。

この時、正午の鐘がなりわたる。

この四度目のウィルバーの操縦の時、飛行機は五十九秒間空中にとどまり、八五二フィート(約二六〇メートル)飛んで、そこで地面につっこんだ。

前部の昇降舵がひどく壊れた。

しかしこれがこの飛行の最大レコードだった。

2.14 成功の知らせ top

二人はこれでひとまず午前中の実験を終わりにした。

救難所の人たちに手伝ってもらって、壊れた飛行機をテントのそばへ運んだ。

テントの陰に腰をおろすと、人類最初の飛行機を作り上げた喜びが、あらためてシミジミとわいてくる。

「オービルが言った通りだ。今日の成功は、僕らにはすっかり計算ずみだった」とウィルバーが力強くいう。

「本当をいえば、去年の風洞の実験と、そのあとのグライダー実験で、間題は何もかも解決されていたのさ。

動力つき飛行機というのは、それをただ実際に証明してみせただけのことなんだ。」

オービルの言葉にも自信がこもっている。

「オービル、お昼を食べたら、飛行機を修理して、今度はどこまで飛べるか、思いきり飛んでみょう。

どうせ気象観測所までいって、お父さんに電報を打だなければならない。

あそこまで六キロある。ひとつ、あそこまで飛ぶつもりで、頑張ってみょうじゃないか。」

「そうだ、それがいい。じゃあ僕が今日は当番だから、昼ご飯を作るとしよう。」

オービルが立ち上がった時だ。

突然すごい突風が吹き付けて、テントの外にあった飛行機がフワリと浮き上がった。

「あっ、大変だ。吹き飛ばされてしまう。みんな、手伝ってくれ!」、

ウィルバーもオービルも、救難所の人たちも、あわててかけつけだが、間に合わなかった。

飛行機は風に飛ばされてグルグルころがり、地面に三度も四度もたたきつけられた。

みんなしてやっとつかまえた時には、骨組みも何もメチャメチャ、もうとても飛べたものではない。

兄弟はひどくガッカリした。もう実験はできない。

壊れた飛行機を分解し荷造りして引上げるほかない。

それはともかく、早く父に成功を知らせることだ。

二人はキティ・ホークの気象観測所へいって、デイトンの父あてに電報を打った。

「成功、木曜の朝四回飛行した。いつも時速二十一マイルの風にさからって飛んだ。

エンジンの動力だけで水平の地面から出発。

平均空中速度三十一マイル、最大飛行時間五十九秒、新聞発表をたのむ。クリスマスには帰る。」

3 育ちゆく飛行機

3.1 間違いだらけのニュース top

一九〇三年十二月十七日、人類最初の飛行機がキティ・ホークの砂浜から飛びたった時、それを目の辺り見た人は、ライト兄弟のほかには、難破船救護所につめていた五人だけだった。

この歴史に残る大ニュースを伝えてくれる新聞記者はいなかった。

それが確かに成功したと証明してくれる科学者や技術者もいなかった。

証拠になるのは、ライト兄弟自身の言葉だけだった。

彼らの成功が、長いあいだ人々にまともに受取られなかったのも、無理のない面があった。

その上、兄弟の成功をまっさきに知らせた新聞記事に、大変な手違いがあって、ますます世間の疑いを強め、混乱をます結果になったのである。

さて、キティ・ホークから飛行成功の電報を受取ったデイトンの父ミルトン・ライトは、兄弟の上の兄のローリンにいいつけて、さっそくその電報をデイトン・ジャーナルという新聞社にもっていかせた。

ローリンは編集長タニソンにあって、その電報の内容を新聞にのせてくれるように頼んだ。

ところがタニソンの返事はそっけないものだった。

「ヘーえ、飛行機が飛んだ? どのくらい? たった五十九秒だって? 残念でした。

五十九分だったら、まあ記事にしてもよかったがね。」

タニソンはプイと横を向いて、いまいましそうにつぶやいた。

「わがデイトン・ジャーナルは、この間のラングリー教授の実験をワイワイはやしすぎて、とんだ大恥をかいた。

二度とその手にのるもんか。」

やはりライト兄弟が思ったとおり、ラングリーの失敗の影響は大きかった。

新聞はすっかりこりて、もう飛行機のことなどまじめに取上げようとしないのである。

「とにかく弟さんのなさったことがどうか知らんが、千キロ以上離れたところで飛行機が本当に飛んだかどうか、うっかり信用はできませんよね。

第一たとえ成功したところで、どんな価値があるというのですかな。」

これはタニソンだけでなしに、ライト兄弟の成功をきいた新聞記者がほとんど皆、抱いた感想だった。

「ともかく、わが社の新聞にはそんな記事はのせられません。」

ピシャリと断られてしまった。

ところがおかしなことに、ライト兄弟の成功のあくる日の十八日に、このニュースをトップ記事でデカデカのせた新聞がたった一つある。

それはデイトンからずっと離れた大西洋岸の町、バージュア州ノーフォークで出ているバージニアン・パイロットという、ちっぽけな新聞である。

ただし残念なことに、その記事の内容は全くデタラメだった。

そのいきさつはこうだ。

キティ・ホークからライト兄弟が父にあてて打った電報は、いったんノーフォークの気象台で中継されたうえで、デイトンに送られたが、その中継をした電信係が、ライト兄弟に無断で知合いのバージニアン・パイロットの記者に内容を漏らしてしまったのである。

記者はこれこそ特ダネ記事だととびついた。

けれどもこの記者は飛行機のことをまるで知らなかったから、ライト兄弟の電報の文章がどういう意味なのかさっぱりわからなかった。

「エエイ、とにかく記事にするからには、うんと大げさにしてしまえ。」

こうしてライトの飛行機は、なんといっぺんに五キロも飛んだことになってしまった。

おまけにこの記者には水平に風を流すふつうのプロペラで、重い飛行機が浮き上がるとはどうしても考えられなかった。

仕方なしに飛行機の下腹にもプロペラをくっつけて、ヘリコプター式に上がったことにした。

ライト兄弟も、金持ちの息子になってしまった。

その記者は、自分の新聞バージニアン・パイロットに、この記事をデカデカと出してから、ほかの新聞にもこの記事を買わないかといってやった。

地方新聞が二つだけその記事を買い、少したってからこのニュースを小さくのせた。

こうして、正しいニュースは新聞社から占め出され、デタラメのニュースが報道されるという、妙な結果になった。

このデタラメぶりでは、兄弟の成功がいっそう信用されなくなるのも無理はない。

ともかくバージニアン・パイロットの記事で正しいことといったら、十二月十七日に飛行が成功したということだけだった。

それを報道した点では、この新聞が一番先だったから、その功績だけは認めてやってよいだろう。

その年の暮れに、デイトンに戻ったライト兄弟は知らないあいだに、そんなインチキなニュースが流されたのを知ってびっくりした。

二人は人々の誤解をとくために一九〇四年の一月初め、自分たちの仕事についてごく短い声明文を発表した。

しかしこれものせた新聞が多くなかったので、広くゆきわたらなかった。

一九〇四年三月には、シャヌートがポピュラー・サイエンス・マンスリーという科学雑誌に論文をのせて、ライト兄弟が飛行に成功したことを発表した。

また一九〇五年には有力な科学雑誌サイエンティフィック・アメリカンが、彼らの仕事をかなりくわしく紹介したので、科学者や技術者のあいだでは、広く知られるようになった。

しかしライト兄弟が本当に飛行に成功したのかという疑いは世間のあいだでは中々消えなかった。

とくに海をこえたヨーロッパではその疑いが強かった。

疑いが完全にはれたのは、一九〇八年、フランスでウィルバー・ライトが自分の飛行機で飛んでみせ、大成功をおさめてからのことである。

この年の九月には、センチュリーという雑誌に、二人は成功するまでのいきさつをくわしく説明した手記を発表した。

3.2 飛行機の改良 top

ライト兄弟は、キティ・ホークで成功をおさめてから帰る道々、飛行機の将来についてつっこんだ意見をかわした。

彼らは飛行機が郵便物の輸送や、探検調査に大変役立つだろうと考えた。

またいったん戦争がおこれば、敵の様子を上空からさぐる偵察機として、すごい力を発揮するだろうと思った。

とにかく、もう飛行機は玩具(おもちゃ)でもスポーツでもない。

まもなく一人前に役立つ交通機関となるだろう。

そこで二人は、これからは飛行機をかた手間仕事でなく、本職にしようと決心した。

自転車屋をやめはしなかったが、自転車を作るのはやめて、売るのと修理だけにした。

けれども、ますます飛行機に熱中するにつれてそれもほったらかし、雇い人にすっかりまかせるようになった。

こうして二人はひたすら飛行機の改良にうちこんだ。

兄弟は一九〇四年の一月から、前より大きいいっそう改良した飛行機を作り始めた。

また、いちいち遠いキティ・ホークに出かけていたのでは大変なので、デイトンから五十キロほど離れたところにあるハフマンという人の牧場を借りて、そこで実験をすることにした。

強力なエンジンをもった二号機は、五月に出来上がった。

二人は五月二十三日に公開試験飛行をすることにし、デイトンとシンシナチの新聞記者たちに招待状を送った。

その日になると、新聞記者が十二人。それと二十人あまりの友人たちが見物に押しかけた。

ところがあいにくとその日は、風の具合がよくなかった。

なによりも安全を重んじる兄弟は、「今日は飛行はやめにします。明日また来てください。」と言い渡した。

新聞記者たちはブツブツ言いながら引上げていった。

あくる日、集まった人はたった数人だった。

風の具合はよかったが、エンジンの調子は悪かった。

飛行機は地上から二メートル飛び上っただけで、二十メートルたらずのところに着陸した。

「何だ、こんなものか。」

「騒ぎだけは大げさだったが、これじゃ飛んだことにならないや。」

新聞記者はすっかりガッカリして引上げていった。新聞には記事はほとんど出なかった。

もう記者たちは、その後ライト兄弟から実験を見にくるようにいわれても、全然返事もしなくなった。

しかし新聞記者に騒がれないほうが、ライト兄弟にとって反ってもっけの幸いだった。

二人はなおもせっせと飛行機の実験と改良にいそしんだ。

一九〇四年の一年間だけで、彼らは合計一〇四回も空を飛んでいる。

九月には実験場のハフマン牧場をひとまわりして、出発点へもどれるようになった。

年末には平均時速三十五マイルを出し、五分間で三マイルの距離を飛ぶことができた。

グルグルまわりも、Sの字形に飛ぶこともできるようになった。

一九〇五年にはもう一段改良した飛行機を作った。

この年の十月五日、三十八分間空に浮かんで、二十八マイル飛ぶという大記録をうちたてた。

しかしここで兄弟は二年半にわたる飛行実験をひとまず打ち切った。

これからはエンジンの改良に全力をそそごうと思ったのである。

そのうえ彼らがすごい飛行機を作っているといううわさがひろまり、いろいろな人が見にくるようになった。

このままでは秘密を盗まれるおそれがある。

用心のためにも一時、飛行を中止するほうが安全だった。

3.3 ヨーロッパの関心 top

アメリカの新聞や民衆は、ライト兄弟たちの仕事にまるきり冷淡だったが、海をへだてたヨーロッパでは昔から飛行船や飛行機への関心がずっと強かった。

その上アメリカと違ってヨーロッパでは小さい国々が互いに国境を接していて、年じゅう小競り合いを続けていたから、新しい兵器になりそうなものとみればすぐ目をつけ、研究をおこたらなかった。

だからライトたちの仕事も、アメリカよりむしろヨーロッパのほうが強く注目していたのである。

まっ先にライト兄弟のところに、ひそかに手をのばしてきたのはイギリスだった。

一九〇四年の十月、イギリス政府の使い、カッパー中佐がデイトンへやって来て、ライト兄弟にイギリス政府と力を合わせて飛行機の仕事をすすめる気はないかと、さぐりを入れてきた。

しかしライト兄弟は飛行機が兵器として大いに役立つ面をもっているからには、まず自分の国の政府と協力するのが筋道だと考えた。

そこでウィルバーは、一九〇五年初め、アメリカ陸軍省に手紙を出し、自分たちの発明を国のために役立てたいと申し入れた。

つまり適当な値段で政府のために飛行機を作り、また自分たちがもっている発明や知識をゆずり渡そうと申し出たのである。

陸軍省の返事はおそろしくそっけなかった。

「お申し込みの飛行機はまだまだ実用にはほど遠い段階だと思われます。

我々は海のものとも山のものともつかない機械の研究に、補助金を出すわけにはまいりません。」

陸軍省の役人には飛行機の価値がまるきりわかっていなかった。

前々から、新兵器を作るから補助金をくれという、あやしげな連中の申し込みがひっきりなしなので、これもその手だろうと、あっさり断ってしまったのだった。

兄弟はすっかり失望して、イギリスとの交渉を始めようとした。

しかしシャヌートにはげまされ、一九〇五年の末にもう一度、今度は直接、陸軍長官にあてて手紙を書いた。

ところがまたしても前と同じ文面で、前と同じ役人のサインが入った冷たい断りの返事が戻ってきた。

それと前後して、今度はフランスから交渉の手がのびてきた。

フランス陸軍省から委員がデイトンへやって来て、ライト兄弟の発明を買いとる下相談を始めた。

しかしフランスは、ライト兄弟の申し出た金額は高すぎると考えたので、結局交渉はまとまらなかった。

3.4 ヨーロッパで飛行機飛び立つ

top

そうこうしているうちに、飛行機をめぐる情勢に大きな変化が起こりはじめた。

アメリカのライト兄弟より三年も遅れたが、とうとうヨーロッパでも、飛行機が飛ぶようになったのである。

一九〇二年にライト兄弟が第三回のグライダー飛行をやり、大成功をおさめたことは、すぐにヨーロッパに伝わり、とくにフランスの航空研究家たちに大変な刺激をあたえた。

フランスでは、モンゴルフィエやシャルル以来の伝統もあって、気球や飛行船の研究がずっとさかんだったが、この時のライトの成功をきっかけとして、その人々がいっせいに飛行機へと向きを変えた。

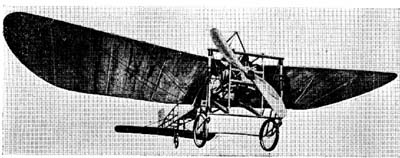

有名な飛行船の研究家エルンスト・アルシデアコンは、一九〇二年のライトのグライダーをまねて、新型のグライダーを作り、それにエンジンをつけて飛ばそうとした。

つづいてボアザン、ファルマン、ブレリオといった人たちが、やはりこの方向で自分たちの飛行機を作り出そうとした。

つまり彼らはライト兄弟と同じ道を平行して進んでいたのである。

けれどもライト兄弟のように、風洞を使った基礎的な研究をしないで、昔どおりの手さぐりの行き方ですすんでいった。

そのため、かえってライト兄弟より遅れてしまったのである。

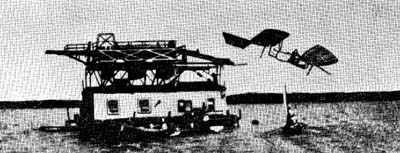

|

サントス・デュモンの飛行船

|

ヨーロッパで最初に飛んだサントス・デュモンの飛行機

|

|

発明家で大金持ちのアルペルト・サントス・デュモン。彼は飛行機をスポーツと考えていた。 |

ヨーロッパで初めて飛行機を飛ばすことに成功したのは、パリに住むブラジル人アルペルト・サントス・デュモンだった。 彼はブラジルの大コーヒー園の持ち主の子で、あり余るほどの資金を使って、さかんに航空の実験をやった。

初めは飛行船に熱中し、一八九八年に初めてガソリンエンジンをつけた実用的な飛行船を作った。

飛行船は合計十三台も作り、一九〇一年には二十九分間とんでエッフェル塔をひとまわりし、十万フランの賞金を手に入れたほどである。

金に不自由のない彼は賞金も自分がやとっている職工や貧乏人に分けあたえたし、自分の発明をひとつも特許にとらず、広く人々に利用させた。

サントス・デュモンもライト兄弟のグライダーのことをきいて、さっそく一九〇二年から飛行機の研究に移った。

彼はすぐれた技術家ボアザン兄弟に注文して、箱凧(はこだこ)のような形をした独得の複葉機を作らせた。

この飛行機はライトのと違って、チャンと車輪がついていたし、エンジンの重さ八十キロたらずで五十馬力も出るという強力なものだった。

サントス・デュモンは一九〇六年の夏から、バガテルでこの飛行機を使って飛行実験を始めた。

八月二十二日、飛行機は初めて空中に浮かんだ。

九月十四日には八秒間飛び、十月二十三日には一六〇メートル飛んだ。

そのあと、二三〇メートルという記録を出した。

これが、ヨーロッパの空を飛んだ最初の飛行機だった。

このニュースは、ヨーロッパじゅうに興奮をまき起こした。

バガテルに押しかけた黒山の見物人は目の辺りに飛行機の飛ぶのを見て、熱狂し手をたたいた。

人々は、いまや新しい時代がひらけたことを知った。

サントス・デュモンにつづいて、自動車レースの選手だったアンリ・ファルマン、自動車のへッドライトを作る工場の主人だったルイ・ブレリオ、そのほかデラグランジュ、エスノー・ペルトリー、フェルベルなどといった人々が、相次いで飛行機を作り、空へ飛びたった。

飛行機は流行のスポーツとなった。

ヨーロッパで、そしてやがてアメリカでも飛行クラブが続々作られ、航空専門の雑誌も出るようになった。

飛行機は大衆のものになろうとしていたのである。

3.5 初めてヨーロッパへ top

こうしてヨーロッパで飛行機熱が盛んになるにつれて、ヨーロッパの人々の関心は、いっそう強くアメリカのライト兄弟の仕事に集まった。

「ライト兄弟は、本当にフランスの飛行家が飛ぶより三年も前に、飛行機を飛ばしたのだろうか?」

「彼らはその後もこっそり飛行機の改良をすすめているそうだが、我々のとくらべてどの程度のものなのか?」

フランスの飛行家たちは目の辺りにライト兄弟の飛行機を見て、その腕前のほどを知りたいと、強く願っていた。

ライト兄弟も、もう自分たちの進歩を内緒にしておく必要はないと思った。

一九〇六年、やっとアメリカも三年前に兄弟が出願した特許を認めたから、もう秘密を盗まれるおそれもない。

今ではヨーロッパにライト兄弟の権利を代表する代理店のようなものができて、イギリス、フランス、ドイツなど各国の政府と活発に交渉をすすめている。

その仕事のためにも兄弟の一人がヨーロッパにわたって、直接相談に加わる必要があった。

そこでまずウィルバーが一九〇七年の五月に、ヨーロッパに向けて出発した。

オービルはあとに残って、飛行機を分解して荷づくりし、ヨーロッパ向けに送り出した。

交渉しだいでは実際に飛行機を飛ばしてみせなければならないかもしれない。

その時の用意のため、あらかじめ飛行機をヨーロッパヘ送りつけ、税関にあずけておいたのである。

ウィルバーはまずフランスへ渡った。

フランスの飛行家たちが熱狂的に彼をむかえた。

かざり気がなく気さくなウィルバーは、誰にも好感をもたれた。

八月にはオービルも追っかけてフランスへ渡り、パリで兄と一緒になった。

このあいだ二人は、ブレリオやファルマンの飛ぶのを見た。

二人は秋にはドイツに立ちより、暮れにアメリカに帰った。

この旅行のあいだに、ヨーロッパにライトの飛行機を作る会社をたてる計画がしだいにまとまってきた。

この頃になると、アタリカ政府もやっと飛行機の価値に気かついて、ライト兄弟がヨーロッパ各国の政府と取り引きをすすめている様子に、しだいに神経をとがらせ始めた。

大統領セオドア・ルーズベルトもこの問題を重くみて、陸軍省に命じて調査をさせた。

一九〇七年の末になって、アメリカ陸軍省の通信部長ジェームズ・アレンが、ウィルバーをワシントンによんで、何事か相談した。

そのあと通信部は、次のような条件で飛行機を一台買い上げるから、希望者は値段をきめて入札するようにと発表した。

「二名乗れて、無着陸で一時間以上飛べる。

一二五マイル飛ぶのに必要なだげ燃料がつめる。

追い風でも逆風の時でも、五マイルのコースを時速三十六マイルで飛ばなければならない。

簡単に分解と組み立てができる。」

この発表を見て、新聞も航空雑誌も目をまるくした。

「こんなすごい性能をもつ飛行機なんて、世界じゅう探したってみつかりっこない。

陸軍省の役人は気でも違ったか、ねぼけているのか。」

確かにヨーロッパではまだ飛行機はせいぜい何分という程度しか飛べないのだから、一時間以上という数字にたまげるのは当り前である。

しかしこれは、ライト兄弟とアレンとの会談でチャンと打ち合わせができていたことなのだった。

兄弟には、これだけの飛行機を作れる自信が充分あった。

二万五千ドルという値段まで、チャンと話がついていた。

ただ陸軍省としては、こういう高い品物を買う時にはチャンと公開入札の形をとらなければならないので、一応ていさいを整えただけのことである。

あきれたことに、この入札にはなんと四十一人もの応募者があった。

もちろんほとんどは、飛行機を作れる自信も見込みもないインチキなものである。

予定どおり一九〇八年の二月に、ライト兄弟の入札が取上げられ、陸軍省に飛行機を一台納入する契約がまとまった。

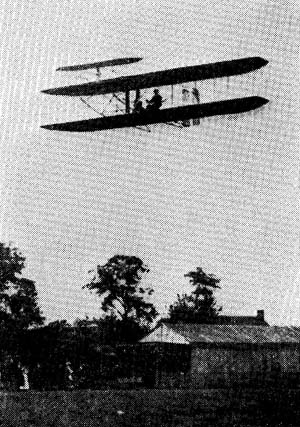

3.6 フランスでの大成功 top

この陸軍省との契約が手始めで、ライト兄弟にはしだいに運がむいてきた。

一九〇八年三月、今度はヨーロッパからうれしい知らせが届いた。

フランスに、ライト兄弟の飛行機を一手に作って売る会社ができたのである。

ライト兄弟はこの会社の大株主となり、莫大な金が手に入ることになった。

兄弟たちが夢に描いたように、航空事業はやっと軌道にのり、発明から収入をえる見込みが立ったのである。

そのためにも、前に送ってあった飛行機をフランスで飛ばせて、その威力のほどを一般の人たちに見せつける必要があった。

ウィルバーがこの仕事をうけもち、ヨーロッパへ渡ることになった。

オービルはあとに残って、陸軍省におさめる飛行機の改良と試験にあたった。

一九〇八年の五月末にフランスについたウィルバーは、パリから少し離れたルーマンの自動車レース場を、飛行機の実験場に借りた。

前年から税関にあずけてあった飛行機をここに運んだ。

ウイルバーは荷づくりをといてみて驚いた。

骨組みがあちこち折れ、さんざんな状態になっていたのである。

たぶん税関が、いったん荷づくりをといて中身を調べたあと、品物の正体が何だかわからず、メチャメチャに積み上げてしまったせいらしい。

ウィルバーは大あわてで、フランス人の職工たちを使って修理にかかった。

しかし彼はフランス語を話せないので、さっぱり意味がつうじない。

職工たちも飛行機を扱うのは初めてだから、作業も思りようにはかどらない。

仕方なくウィルバーは自分から先に立って、何から何までやらなければならなかった。

彼は飛行機のそばにハンモックをつって寝とまりし、食事も職工だちと一緒に食べた。

それだけに、職工たちはこのかざり気のない外国人の飛行家に心から好意をもも、よく働いてくれた。

飛行機がどうやら出来上がったのは七月末だった。

ウィルバーは八月六日に、小手調べの初飛行を見せることにした。

大勢の新聞記者が、前の晩から泊り込みでつめかけた。

ウィルバーはいつものとおり灰色の仕事着、灰色の帽子、糊のついたカラーをつけて、飛行機に乗った。

例によって、飛行機はスタート台の木のレールの上をすべり、フワリと空に浮き上がった。

二分たらず飛んで、レース場の上を二回まわり、観客席の正面に着陸した。

簡単な飛行だったが、これだけでライトの実力は充分明らかだった。

これにくらべたら、今まで見なれたフランスの飛行家たちの飛行ぶりはまるで子供だましとしかみえなかった。

ウィルバーが飛行機から降り立つと、黒山の群衆がドッとおしよせて、それこそ胴上げしないばかりだった。

「すごい、なんというすばらしい飛行機だろう。」

「これこそ世界一だ。やっぱりライトが一番先に飛行機を作ったことぱ間違いない。」

見物人にまじっていた飛行家のブレリオやデラグランジュも、すっかり感激して涙さえ浮かべていた。

あくる日のフランスの新聞は、トップ見出しでライトの飛行ぶりを報道した。

どの記事も、言葉をつくしてライトの飛行機をほめたたえた。

ブレリオも、「ライトの飛行機は我々の飛行機より、桁違いにすぐれている。」と感想をのべた。

ライト兄弟が本当に一九〇三年に飛んだのかという疑いは、もう跡形もなく消し飛んでしまった。

ウィルバーはいっぺんに時の英雄になった。 |

ヨーロッパで飛ぶ兄のウィルバー・ライト

完璧な飛行にヨーロッパの人々は感動した。

|

彼はその後なんども飛んで、すばらしい飛行術のさえをみせたが、そのたびに人気は高まる一方だった。

飛行の技術だけでなく、彼の人柄も人々をひきつけた。

彼は質素でかざり気がなく、新聞記者たちにも親切だったし、読書と教養のひろいことでも彼らを驚かせた。

また人々は金持ちのフランス飛行家たちと違って、ウィルバーか自分で道具を使って、修理でもなんでも器用にやってのけるのに目をみはった。

ウィルバーは子供たちにも大変な人気者となり、町を通るたびにあちらこちらから子供たちが、「ムッシュー・ライト」とよびかけるのだった。

九月の末には一時間半も続けて空に浮かび、百キロもの距離を飛んだ。

十月にはいると、ウィルバーは希望者を飛行機に乗せて、一緒に飛ぶようになった。

これは大変な評判になり、ヨーロッパじゅうの貴族や金持ち有名な人たちが、飛行機に乗せてもらうため、はるばるパリにやって来た。

国王たちまで見物にきた。

ヨーロッパじゅうの人々から、いろいろな贈物が贈られ、手紙が毎日毎日、山のように届いた。

3.7 最初の犠牲者 top

ウィルバーがパリで大成功をおさめ、ヨーロッパじゅうの喝采と人気を集めているあいだ、アメリカでは弟のオービルが、陸軍省へおさめる飛行機の試験飛行を続けていた。

実験の場所は、ワシントンに近いバージニア州フォート・マイヤーだった。

ウィルバーが初めてパリで飛ぶより一ヵ月も前から、オービルはセッセと実験飛行を繰返していたのである。

九月十日にはオービルは一時間十分飛び続け、自分の最高記録を作った。

十二日には初めて同乗者を乗せて、九分あまり飛んだ。

しかし九月十七日、思いがけない事故がおこった。

二十六才のトーマス・セルフリッジ中尉を同乗させて飛んでいた時、急に右のプロペラがこわれ、八メートルの高さからまっさかさまに墜落したのである。セルフリッジは頭を強く打って、数時間後に死んだ。

これが飛行機事故で死んだ最初の犠牲者だった。

オービルも左足をおり、ろっ骨を四本おるという重傷をおった。

幸い怪我はまもなくなおったが、それから十二年も後になって腰がはげしく痛みだし、エックス線で調べたところ、腰骨が三ヵ所おれ、一ヵ所はずれていたことがわかった。

この事故で、フォート・マイヤーの試験飛行は一時中止になった。

オービルは怪我がなおると、その年の暮れに妹のキャサリンとともにヨーロッパにわたり、パリで兄と一緒になった。

二人はウィルバーをとりまくパリ市民の熱狂ぶりに目を見はった。

まもなくライト兄妹三人は、冬の寒さをさけて、南部のピレネーに近いポーというところに移った。

ここでウィルバーはあいかわらず飛行機を飛ばし、希望者を乗せた。

熱心な数人の若者たちは飛行技術を教えもした。

スペインの国王と皇后、イギリス国王エドワード七世、イギリスの前首相バルフォア、ノースクリッフといったえらい人たちが、ライト兄弟に会いにポーにやってきた。

一九〇九年春に、ライト兄弟はイタリアを訪間し、六月にアメリカに帰った。

彼らはまるで凱旋将軍のように迎えられた。

アメリカ航空クラブからのメダルが、タフト大統領の手から渡され、デイトンでは市が兄弟のため大祝賀会を催して、兄弟の功績をたたえた。 |

ライト兄弟を訪れたイギリス国王

|

3.8 ウィルバーの死とオービルの隠退

top

|

初めてドーバー海峡を渡ったルイ・ブレリオの飛行機

|

ルイ・ブレリオ

|

この一九〇九年の夏、飛行機の歴史のうえで非常に大きい意味をもつ出来事が起こった。

七月二十五日、ルイ・ブレリオが、自分の単葉機に乗ってフランスのカレーを出発し、ドーバー海峡をわたって向こう岸のイギリスのドーバーに着陸したのである。

時速四十マイルで、二十五マイルの距離を三十七分かかって飛びこえた。

この成功は飛行機の力のほどを一段と人々の心にきざみつけた。

飛行機にとって、もう国境や地理上のへだたりは問題でなくなつた。

世界も小さくなったものだ――人々はそうシミジミつぶやいたのである。

この成功が刺激となって、世界各地で飛行機の記録をあらそう競技会が、相次いで催されるようになった。

一九〇九年から、第一次世界大戦の始まる一九一四年までは、競技会の時代といってもよい。

優勝者にさずけられる多額の賞金をめざして、たくさんの飛行家たちが、めいめい設計したり買いこんだりした飛行機で、力のかぎり技を競った。

こうして飛行機の性能も技術も、めざましく進歩していったのである。

さて一九〇九年六月にヨーロッパから帰ったライト兄弟は、いよいよ陸軍省通信部長アレンの前で、注文された飛行機の最後の試験飛行を行なった。

試験は見事成功し、八月二日、ライトの飛行機が陸軍省に納入された。

これが最初の軍用機であり、アメリカ陸軍は世界で一番先に飛行機をそなえた軍隊となった。

まもなく、ウィルバーを社長としてライト航空会社が設立され、ライトの特許を使って飛行機を作って売りだした。

世界各地で飛行機熱がさかんで、たくさんの賞金をかけた競技会が毎年のように開かれていたから、ライトの飛行機はよく売れ、会社は初めの数年間はめざましい利益をあげた。

しかし飛行機産業が発達し、各国で飛行機の生産がさかんになるにつれて、ライト兄弟の特許権が犯される場合がいくつも出てきた。

ライト兄弟は自分の権利を守るために、特許を無断で使っている会社に抗議して、生産を中止するよう申し入れた。

しかし大抵の会社は、ライト兄弟のいい分に耳をかさなかったので、やむをえず裁判で争うことになった。

こうしてアメリカ国内はもちろん、フランスでもドイツでも、ライトの特許をめぐる争いが何千というほど起こった。

ウィルバーはそのため、わざわざヨーロッパに出向いて、裁判の指揮をとらなければならないほどだった。

ウィルバーは、このおもしろくもない面倒な仕事に、ホトホト疲れ切った。

彼は体をこわしてしまい、まもなくアメリカに帰ったが、運悪くチフスにかかり、一九一二年五月三十日、デイトンでなくなった。まだ四十五才だった。

オービルはウィルバーのあとをついで、ライト航空会社の社長となった。

しかし彼もまた、やっかいな特許争いにホトホト手をやいた。

とうとう彼は、一九一五年に、自分のもつ特許と権利をすべてライト航空会社に譲り渡し、事業から手をひいた。

発明からまとまった資金を手に入れて、それでひっそりと、自分の好きな研究に打込んで暮らしたい――ライト兄弟の生涯の夢がこれで叶えられたのである。

4 歴史の誤りを正すために top

もしもオービルの夢がそのとおり叶えられて、残り三十三年の生涯を好きな研究に打込んで過すことができたとしたら、この最後の節を書き加える必要はなかっただろう。

しかし不幸にも、ことぽオービルの希望どおりに運ばなかった。

特許争いにからんで、意外にも「世界最初の飛行機の発明者」という名誉が、あぶなくライト兄弟からうばいとられかかることになる。

そしてオービルは、その名誉をしっかり取り戻すため、ほとんど死ぬまで戦わなければならない始末になった。

ことのいきさつは、こうである。

4.1 競争者カーチス top

ライトの特許争いの相手のうちで、一番手強かったのはグレン・カーチス(一八七八~一九三〇)だった。

カーチスはアメリカに初めてオートバイを紹介した人で、工場をたててスピードの速いいろいろなオートバイを作る一方、自分でもオートバイ・レースの選手となってあらゆる競技会に出場し、すばらしい成績をあげた。

一九〇七年からカーチスは電話の発明者として有名なアレグザンダー・グレアム・ペルの援助をうけて、飛行機の研究を始めた。

そして一九〇八年の三月には、はやくも最初の飛行に成功した。

その五月には、翼の両端に補助翼を蝶つがいでとめた独得の飛行機を作り、十九秒間、三百メートルを飛んだ。

彼の進歩は大変なもので、その七月四日には約六十キロの時速を出し、一分四十二秒、一・八キロを飛んだ。

一九〇九年の春から、彼はカーチス航空会社を作って、飛行機の生産にのりだした。

一方で一九〇九年の八月、フランスのランスで行なわれた国際競技会に出場して、時速四十七マイルというスピード記録をたて、見事優勝したのである。

飛行家カーチスの名は世界にとどろきわたり、カーチス航空会社はライト航空会社とならんで、アメリカの飛行機産業を支配する二大勢力となった。 |

ライト兄弟と飛行機の特許で争った

グレン・カーチス

|

ライトのほうも、うかうかしていられない。

一九〇九年、ライト兄弟はカーチスの飛行機に使っている蝶つがいでとめた補助翼は自分たちの特許にふれるものだと主張し、裁判所にうったえた。

五年間にわたる裁判のすえ一九一四年にライトの主張が認められ、カーチスは裁判に破れた。

けれどもカーチスは負けていない。

彼は補助翼の仕組をホンの少し変えて、なおも飛行機の生産を続けた。

もちろんオービル・ライトはそれでもなお自分たちの特許にふれると主張して、裁判所にうったえた。

やっかいな裁判がまた長々とつづき、結局一九一七年に、世界大戦という非常時のため、両方の特許が政府に買いあげられることになって、やっと争いにケリがつくのだが、それはあとの話である。

裁判の最中に、弁護士がソッとカーチスの耳にささやいた。

「カーチスさん。

裁判所がとかくライトの肩をもつのは、ライトが世界最初の飛行機の発明者となっているからなのですよ。

だから裁判所は、ライトの特許が飛行機が飛ぶために絶対必要なものだったと思いこんでいるのです。

しかし、もしもライトより前に、ライトの特許を使わないで飛べた飛行機があったとすれば、彼らの主張はまるきり力がなくなってしまうのですよ。」

それは悪魔のささやきだったかもしれない。カーチスは深くうなずいた。

4.2 ラングリー機の亡霊 top

ちょうど折も折、スミソニアン協会ではラングリーが一九〇三年に飛ばせようとして失敗したあの飛行機が、はたして本当に飛ぶものかどうか、試してみたいと考えていた。

前にのべたとおり、ラングリーは一九〇三年の十月と十二月の二回にわたって、自分の飛行機を船の上に作った発射台から飛び立たせた。

飛行機は二度ともそのまま川の中へ飛込んでしまったが、それは飛びだす前に飛行機がこわれてしまっていたからだった。 だから本当は、飛行機を完全なままで飛ばせてみたことは、一度もなかったわけである。

仮にあの事故がなかったとしたら、飛行機は飛べただろうか?

それとも、元々、飛べない飛行機だったのだろうか?

完全な状態でラングリーの飛行機を飛ばせてみた時、もしもそれが飛べたとすれば、人類最初の人間が乗って飛べる飛行機を作ったという名誉は、ラングリーのものとなる。

もちろん飛行に初めて成功したという功績はやはりライト兄弟のものではあるが、飛行機そのものとしてはたった十日の違いで、ライト機は二番めに下がるわけである。

スミソニアン協会は、ラングリー機の実験をあらためて繰返してみることにきめた。

もしもラングリーがまだ生きていたら、けっしてこんな実験をすることは許さなかったに違いない。

彼は人格のすぐれた名誉欲のうすい人で、自分が先か、ライト兄弟が先かなどということにこだわる人ではなかった。

しかしスミソニアン協会にしてみれば、不運だった前会長ラングリーのために、できればその功績を正しく認めてやりたいという願いがあったわけだ。

しかしラングリーの飛行機は第二回の実験の時、壊れたままになっているので、修理しなければならなかった。

スミソニアン協会は適当な飛行機の専門家を求めていた。

|

カーチスはスミソニアン協会に展示されているラングリー機を修復して、わづかだが飛んだ。

|

腹にたくらみのあるカーチスは、すすんでラングリーの飛行機を修理し、自分が乗って飛んでみようと申し出た。

有名な飛行家カーチスのことだ。

スミソニアン協会は喜んでその申し出を受入れ、実験のための費用をはらうことにした。

それがライトとカーチスのあいだの特許争いに関係があろうなどとは、協会は全く気がつかなかった。

一九一四年の四月に、カーチスはラングリーの飛行機をスミソニアン協会の航空博物館から運び出し、自分の工場で修理を始めた。

不思議なことに、彼は作業場のまわりをすっかり塀で囲い、仕事中の様子を誰にも見せなかった。

やがて修理は終わり、飛行機は組み立てられた。

はたして、元の通りだったろうか?

カーチスはこの飛行機に水上機用のフロートをつげて、五月二十八日にキューカ湖で試験飛行を行なった。

奇蹟が起こった。

修理されたラングリーの飛行機はたった五秒だったが、水面をはなれて空中に浮かんだのである。

スミソニアン協会はこの成功にすっかり喜んだ。

協会は一九一四年の年次報告に、この実験のことを発表し、

「ラングリーの飛行機は元のままの形で、人を積んで飛ぶことができた。だから、これこそ歴史上最初の飛行機である。」と、ほこらかに宣言した。

協会は、ラングリーの飛行機を元の修理前の形にもどしてから『人間を積んで空中に浮かび、自由に飛ぶことのできる世界最初の飛行機』というラベルをつけ、航空博物館にかざった。

スミソニアン協会はついでにオービル・ライトにも手紙を送り、一九〇三年に飛んだライトの第一号機も、歴史の記念物として、ラングリーの飛行機とならべて陳列したいと申し入れた。

ライトの飛行機には、『初めて実際に飛んだ飛行機』とラベルをつけようというのである。

これではオービルが怒るのも無理はない。

ライト兄弟はラングリーの飛行機を飛ぶ前からくわしく調べて、そのままではグライダーのように滑空することはできても、出発点より高く飛び上ることはできないことを見抜いていたのである。

オービルはスミソニアン協会に強い抗議を申し入れた。

「今度飛んだラングリーの飛行機は絶対に元のままではありません。

三十ヵ所以上にもわたって装置を改良したり、新しい部品を付け加えたりしてあります。

それだけ手を加えれば、飛べるのは当り前です。

あれが飛んだからといって、元のラングリー機がそのまま飛べたという証拠にはなりません。」

そしてオービルはその三十ヵ所以上もの改良個所を一々ハッキリ指し示した。

付け加えられた物のなかにはあきれたことに、ライト兄弟が特許をとった補助翼まで入っていたのである。

しかしスミソニアン協会は、オービルの抗議を全く受付けなかった。

「これは自分だけの問題ではない。死んだ兄さんの名誉にもかかわることだ。

なんとかして、スミソニアン協会に誤りを認めさせ、歴史を正しく書き直さなければならない。」

オービルは深く心をきめた。

4.3 歴史の訂正 top

その後、オービルは毎年のように、スミソニアン協会に再調査を要求し、間違った発表を取消すように申し入れた。

しかしスミソニアン協会も頑固だった。

そのたびにオービルの抗議をつっぱねて、「ラングリーの飛行機が人類最初の飛行機であることに間違いない」と声明した。

そんなこんなで、ライトの第一号機は倉庫に放りっぱなしにされ、そのままでは傷んでしまうおそれもあった。

そこへ一九二三年、ロンドンの科学博物館から、ライトの飛行機を歴史上の記念物として陳列したいから、イギリスへ送ってくれないかという申し出があった。

オービルはできれば自分たちの飛行機を故国アメリカにとどめておきたかった。

そこで彼はもう一度、スミソニアン協会に自分たちの業績を正しく認めて、一号機を最初の飛行機として航空博物館に陳列してくれるよう申し入れたが、やはり冷たく断られた。

絶望したオービルはついに一九二八年、飛行機をロンドンへ送ることにした。

この知らせが伝わると、多くの人々がオービルをつよく非難した。

「この歴史的な飛行機を国外にもち出すとは何事だ。国の恥ではないか。」

オービルは顔をふせてこう答えた。

「そうおっしゃるのは、ごもっともです。

しかし私にとっては、この飛行機を外国の博物館に送ることだけが、ただ一つ残された抗議の方法なのです。

スミソニアン協会は繰返し誤った声明を出し、嘘の飛行機の歴史を作り上げました。

協会に反省してもらい、誤りを正してもらうためには、こうするほかないのです。」

悲痛な言葉である。

オービルはスミソニアン協会が態度をあらためないかぎり、一号機を永久にイギリスにおいたままにするつもりだった。

こうしてキティ・ホークで初めて飛んだライトの飛行機は、ロンドンのサウス・ケンジントンにある科学博物館に陳列された。

しかしイギリスを旅行したアメリカ人たちは自分たちの誇りとするライト兄弟の飛行機が、こんなところにあるのを見てびっくりした。

「これこそ国の恥だ。なんとか早くアメリカに戻さなければならない。」

それと一緒に、一九一四年のラングリー機の再実験の真相を明らかにせよという声も、しだいに高まった。

とうとうスミソニアン協会も、知らん顔していられなくなった。

協会はあらためて数人の専門家にたのんで、事の真相を徹底的に調べさせた。

その結果、オービルが繰返し主張したとおり、ラングリーの飛行機は飛ぶ前に三十五ヵ所にわたって重要な変更が加えられていることがハッキリした。

ついに頑固なスミソニアン協会もかぶとを脱いだ。

一九四二年、スミソニアン協会の会長アボットはこの調査の結果を公表し、

「ライト兄弟は一九〇三年、空気より重い飛行機で世界最初の飛行に成功した。

修理改造したラングリーの飛行機は、一九一四年の実験で飛ぶことができたが、このことはラングリーの飛行機がライトの飛行機より先に飛ぶことができたという証拠にはならない。」と、それまでの間違いを認め、ライト兄弟のほうが先だということをハッキリ声明した。

そしてアポットは、『先輩たちの誤った行動と主張によって、長年にわたってライト氏の名誉を傷つけた』ことに対して、心から謝罪の意を表わした。

ついに真実が勝ったのである。

しかしなんと長い年月がかかったことだろう。

ラングリー機の再実験から実に二十八年たって、やっとライト兄弟の名誉は取り戻されたのだった。

オービルはやっと真実が認められたので、第一号機をイギリスからアメリカヘ取り戻すことを承諾した。

しかしすでに第二次世界大戦のまっただなかであり、すぐにこの飛行機をアメリカまで運ぶことはできなかった。

飛行機がスミソニアン協会の航空博物館に陳列されたのは、それから五年後、一九四八年十二月十七日のことだった。

キティ・ホークで初めて飛んでから、ちょうど四十五年めのことである。

しかしオービル・ライトは、故郷に戻ってきた自分の飛行機を見ることができなかった。

その一年近く前、一九四八年の一月三日に、この世を去っていたのである。

この飛行機はいまもワシントンの航空博物館に雄々しい姿をかざっている。

『人間が自由に操縦して空中を飛んだ世界最初の飛行機』というラベルをほこらかにつけて、そのかたわらには次の説明文が刻んである。

『独創的な科学的研究によって、ライト兄弟は人類が空を飛ぶ原理を発見した。

兄弟は発明家、製造家、および飛行家として、この原理を飛行機にまで発展させ、人類に飛行の技術を教え、航空時代のもとを開いた。』

ライト兄弟の偉大な業績を一口で言い表すとすれば、これ以上にピッタリした言葉はないだろう。

top

**************************************** |