|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 終章

序章 輝ける太陽系探査の世紀

二一年ぶりの火星着陸

火星に生命は存在したのか

すべてはガリレオの望遠鏡からはじまった

観測革命をもたらした宇宙時代 |

10

二一年ぶりの火星着陸

一九九七年七月五日(日本時間)、アメリカの探査機「マーズパスファインダー」が、七ヵ月にわたる長旅を終えて無事火星に着陸した。

一九七六年のバイキング探査機以来、実に二一年よりの快挙であった。

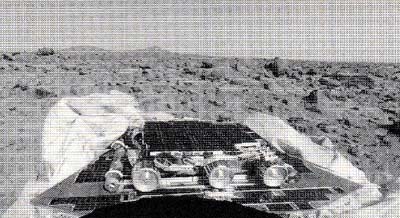

着陸後まもなくして送られてきた画像を、衛星テレビの生中継で見ていた私は、二一年前の思い出が重ね合わさって、久々の感激をおぼえたのだった(図序-1)。

マーズパスファインダーが降り立った場所は、火星の北半球の北緯19度、西経33度半あたりの、アレス谷と名づけられた峡谷の出口近くの平らな場所であった。

地球でいうと、ちょうどメキシコシティと同緯度にあたる地点である。 |

図序-1 火星に着陸したマーズパスファインダー

手前にローバー(ソジャーナ)が見える(NASA)

|

その頃、火星の北半球は夏のまっ盛りをむかえていた。

次々と送られてくる火星表面の画像は、はじめは、二一年前のバイキングがとった景観とそれはどちがってはいないようにみえた。

赤茶けた地面に石がゴロゴロ、そしてピンク色の空もおなじみのものだ。

しかしよく見ていくと、微妙なちがいに気がついてきた。

何よりも目をひくのが平べったい面をもつ一群の岩石が、どれも同じ方向に傾いている様子である。

そもそもこの着陸地点が選ばれたのには、それなりの理由があった。

まず第一には安全性である。無人探査機を無事に着陸させるためには、あまり地形のけわしい場所は適当ではない。

平地では面白昧がないという意見もあるが、火星着陸の経験がまだ浅い現状では、まず平らな場所を選ぶのはむしろ当然であろう。

しかしながらその一方で、この平地にも大きな期待がよせられていたのである。

バイキングの探査以来、火星表面には水の流れがつくった、干上がった川の跡が数多く発見されている。

中でも今回選ばれたアレス谷の河口あたりは、かつての犬洪水の跡をしめす場所であることが、確実視されていた。

そうであるならば、ここには上流から運ばれてきた多種多様な岩石がみられるにちがいない。

火星の地殻がどんな種類の岩石からなり、どのような歴史をたどって形成されてきたのか、その謎をとくには、むしろうってつけの場所かもしれない。

科学者たちの間にはそんな期待がこめられていたのである。

では、はたしてパスファインダーの降り立った場所には、何があったのだろうか。

その結果はおって明らかにしよう。

12

火星に生命は存在したのか

近年、火星が多くの人の関心をあつめているのは、ニー年ぶりの着陸成功だけにあるのではない。

パスファインダー着陸のばば一年前の一九九六年八月六日、『アメリカ航空宇宙局(NASA)が、火星起源隕石から原始生命の痕跡と思われるものを発見したと大々的に発表し、世界中の人々をおとろかせたことは、まだ記憶に新しい。

火星は地球によく似た惑星だとしばしばいわれる。

たしかに、火星の世界でも地球と同じように四季の移り変わりがあり、それに応じて表面の模様が変化することが、望遠鏡観測の時代から知られてきた。

一九世紀の終わりから今世紀の初めにかけては、有名な運河論争もおこった。

こうしたこともあって、火星には何らかの形の生命が存在するのではないかと、多くの人が夢想してきたのであった。

しかし、近年の惑星観測の進歩は、この夢を無惨に打ちくだいてしまった。

火星は夏の日中の赤道地帯でさえゼロ℃を上回ることはまれできわめて寒いうえに、液体の水もない乾燥した世界で、生命の存在には全く適さない星らしいことが、しだいにはっきりしてきたのである。

けれどもその一方で、地球人のように進化した知的生物とまではいかなくても、バクテリアのような微生物だったら存在していてもよいのではないか、と考える人がいたことも確かなのである。

実は二一年前に火星に着陸したバイキングの探査計画のなかには、そういった微生物をさがす作業も含まれていた。

着陸船にとりつけたマジックハンドは、地上からの指令で火星の土をすくい、それに栄養分をあたえたりして、生命活動があるかどうかを調べたのであったが、期待に反して、生命の存在を示すような証拠は何も見つがらなかった。

こうして、火星生命の夢はまたもや絶たれてしまったかにみえた矢先の、生命の痕跡(?)発見のニュースである。

多くの人がおどろきの声をあげたのも無理のないことだろう。

火星に原始生命発見、とはいっても、実はまだ人間は火星に着陸していないし、火星の岩石サンプルが持ち帰られたわけでもないので、これは直接的な発見ではない。

問題の生命痕跡とされたものは、火星から飛来したとみられる隕石の中に見つかったのである。

では、火星から来た隕石とは何か、また生命の痕跡とはどんなもので、どこに問題があるのか、こういったことも追ってふれてみたいと思う。

すべてはガリレオの望遠鏡からはじまった

いまの私たちが、ごく常識として知っている太陽系の姿が明らかになってきたのは、紀元前以来の長い科学の歴史からみれば、それほど古いことではない。

14

ギリシヤ時代から連綿とつづいてきた古い宇宙観の天動説(地球中心説)が、ニコラウス・コペルニクス(一四七三〜一五四三)の地動説(太陽中心説)の出現によってゆらぎはじめたのは、一六世紀に入ってからのことであった。

つづくガリレオ・ガリレイ(一五六四〜一六四二)(図序-2)、ヨハネス・ケプラー(一五七四〜一六三〇)、アイザック・ニュートン(一六四一〜一七二七)たちの登場によって、地動説が確固たる地位をきずきあげたのは、三〇〇年ほど前のことにすぎないのである。

そして、一旦きっかけがつくられると、ものごとの進歩は速いもので、それからの人類の太陽系認識は急速な展開を見せはじめる。

それを可能にしたのは、万有引力の法則を核にした“理論”と、望遠鏡という新しい“観測手段”の協力に他ならないと

人類として初めて望遠鏡で天体を観測したのはガリレオで、一六○九年のことであった。

彼の手製の小さな望遠鏡は、今日の目でみればおもちゃのようなものだったが、それでも月面のアバタや木星の四大衛星をとらえることができた。

ガリレオの興奮はいかばかりのものであっただろうか。いってよいだろう。

こうして、望遠鏡が宇宙の探求に有効な道具であることがひとたび立証されると、次々と大型で性能のよいものがつくられるはうになったが、その過程で、ひとつのセンセーショナルな事件がおこったのだ。

地動説の体系の基本は、すでに一八世紀ごろには確立されていたとはいえ、当時惑星はまだ土星までしか知られていなかったし、その外側には、恒星のへばりついた天球があるものと依然考えられていた。

そんな中で、一七八一年、ドイツ生まれのイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェル(一七三八〜一八二二)(図序-3)が、土星軌道の外側をまわる新惑星「天王星」を発見したのである。

この発見は、長年信じられてきた、土星が最遠の惑星であるという既成概念を打ち破り、太陽系の限界を一気に拡大するきっかけになったのだ。

このできごとはやがて、さらに遠方の海王星(一八四六年発見)、冥王星(一九三〇年発見)の発見へとつながっていく。

また、一八〇一年以降には火星と木星の軌道の間に多数の小惑星が発見されはじめ、一方、彗星のような風変わりな天体も、太陽系のメンバーであることが証明されるようになった。

こうして二〇世紀の中頃には、今日の太陽系像に近いものがほぼ、でき上がってきたのであった。 |

図序-2 ガリレオ・ガリレイ

(1564〜1642)

図序-3 ウィリアム・ハーシェル

(1738〜1822)

|

16

観測革命をもたらした宇宙時代

さて、二〇世紀も後半に入ると、太陽系の探査に画期的な新しい時代が訪れる。

その始まりはいうまでもなく、一九五七年一〇月四日の、ソ連による世界初の人工衛星スプートニクー号の打ち上げであった。

この時の世界のおどろきは大変なものであったが、それが以後の人類の活動にどれほど大きな意味をもつできごとかを、当時きちんと理解し、予測しえた人は、そんなに多くはなかったにちがいない。

太陽系探査に限ってみても、スプートニクによる宇宙時代の幕開けは画期的な意義をもっていたといえる。

すなわち、地球の引力をより切って宇宙空間へと飛び出した人工の物体は、地球をまわる人工衛星だけにとどまらず、月や他の惑星をめざす探査機(宇宙船)* へと、大発展をとげていったからである。

* 探査機と宇宙船は同意語として使われることも多いが、原則として、無人の宇宙飛翔体を探査機、有人の宇宙飛翔休を宇宙船と使い分けている。本書もこれにしたがう。

スプートニク1号の打ち上げから二年後の一九五九年九月一四日には、ソ連の月探査機ルナ2号が早々と月に到着した。

一九六六年にはルナ9号とアメリカのサーペイヤー1号が相次いで月面軟着陸を達成、これらの経験がやがて、一九六九〜一九七二年のアポロ宇宙船による人間の月着陸へと発展し、月にかんする科学データが飛躍的に増大した。

一方、火星探査は、一九六〇年ソ連のマルス1号に始まり、一九七六年のアメリカのバイキング2号へと発展、そして最近のマーズパスファインダーなど新世代の探査機に引きつがれている。

これらの探査によって、火星にかんする私たちの知識も面目を一新することになった。

また金星には、ソ連のベネラシリーズやアメリカのマゼラン探査機、水星にはマリナー10号、遠方の木星から海王星までの惑星にはボイジャー探査機などが訪れ、これまで漠然としかわからなかった遠い惑星の実像が、おどろくはど鮮やかに私たちの前に姿を現したのである。

さらにこれら主要惑星だけでなく、各惑星の衛星や小惑星、彗星などの小天体についても、多くの新しい発見がもたらされた。

このことからわかるように、惑星探査機の登場は、太陽系探査における革命的なできごとだったとみることができよう。

なによりも探査機は、地球の大気圏を脱出して目ざす天体に接近、あるいは着陸することができる。

地球大気のベールを通しておこなう望遠鏡観測に比べると、格段に高い精度での観測か可能なのである。

もっとも、だからといって、望遠鏡の役割が減ってきたわけでは決してないことには留意しておかねばならないが……。

望遠鏡そのものにも、ハップル宇宙望遠鏡や日本のすばる望遠鏡のような新しいタイプのものが登場し、探査機とは別の重要な役目をになうようになってきたからである。

18

ともあれ、二〇世紀後半における観測革命によって、人類の太陽系像はこれまでにないほど豊かなものになってきた。

そしてこのことが、私たちの世界観、宇宙観にも、大きな影響をおよぼしはじめている。

では、具体的にどんなことがわかってきたのか、それは二一世紀に生きる人類に何をもたらしていくのか、次章から考えていくことにしよう。

top

**************************************** |