|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 終章

第三章 惑星がたどった歴史を読む

124

1 惑星(わくせい)の歴史をさぐるための基礎

top

これまでにみてきた太陽系の様々な天体は、四六億年の昔に誕生以来、そのままの姿をずっと保ちつづけてきたのだろうか。

彗星やえくぼ天体のように原始の姿をとどめているといわれるものは別として、多くの惑星や衛星は必ずしもそうだとはいえないのである。

長い歴史の中でおこったもろもろのできごとが、惑星や衛星を変化にとんだ顔つきに仕立てあげてきたのだ。

それはまさに、太陽系の歴史の産物といってよいものである。

そこで今度は、これまでの話をふまえて、かたい表面をもつ地球型惑星を中心に、どのような方法で惑星たちのたどった足あとを読みとるのか、という話から始めることにしよう。

惑星地質学という新しい分野の登場

惑呈をはじめとする太陽系天体の研究は、ガリレオ以来の長い間、主として天文学者の手にゆだねられてきた。

しかし、二〇世紀後半からの宇宙時代の訪れとともに、太陽系についての学問の方法も大きく変わってくることになったのだ。

このことをまずはじめに少しのべておきたい。

探査機がもたらした惑星表面の近接画像は、表面の地形や構造をきわめてリアルに、手にとるように私たちに見せてくれた。

これらの情報は、惑星の表面で過去に何かおこったのか、どんな歴史をたどってきたのかを如実に物語ってくれるものである。

そしてそのことを明らかにするためには、地質学とその関連分野の地球物理学、地球化学、測地学などの知識と方法がどうしても必要になってくる。

こうして、観測手段の革命は、惑星の研究の多くの部分を、天文学者の手から地質学者たちの手に受け渡すことになってきたのである。

もっとも、こうのべたからといって、天文学者の役割がなくなったとか少なくなった、ということではけっしてない。

もう少し正確にいうならば、惑星やその他の太陽系の諸天体が、従来の天文学のわくをのりこえて、いろいろな学問分野の研究対象になってきた、ということである。

その中で、惑星表面の研究にかんしては、地質学の役割が非常に大きくなってきたといっても過言ではないのである。

本来地質学は、地球上の事象を研究対象として発展してきた分野である。山はどうしてできたのか、地層や化石から地球の歴史をどう読みとるのか、等々、こういった疑問や課題をとくために、山野を歩き、岩石や地層を調べることから始まり発展したのが、地質学という学問である。

惑星探査の進展は、こうした地質学の対象を、地球から他の惑星にまで広げることになってきたのだ。

つまり惑星地質学(天体地質学、宇宙地質学)の誕生である。

126

惑星地質学は、月探査が始められた一九五〇年代の終わりごろから実質的に芽生えたといってよいだろう。

その基礎をきずいた先駆者の一人に、アメリカのユージン・シューメーカー(一九二八〜一九九七)がいる。

彼はすでに月探査などが始まる前から、有名なバリンジャ・クレーター(アリゾナ隕石孔)の詳細な調査を行ってその地質構造を解明し、衝撃でできたコーサイトやスティショバイトという高圧鉱物も発見して、このクレーターが隕石の衝突によって形成されたことを科学的に実証した。

さらに一九六一年からは、アメリカ合衆国地質調査所(USGS)に天体地質学部門を創設し月の地質図つくるなどで活躍した。

いやそれよりも、一九九四年に木星に衝突して大きな話題となった、シューメーカー・レビー第9彗星の発見者の一人だといったほうが、一般にはなじみ深いだろう。

その博士は一九九七年七月、オーストラリアでの隕石孔調査の折、突然の事故にあって帰らぬ人となられた。

この一年前の一九九六年夏、私はイタリアのボローニャで開かれた隕石の国際会議で、シューメーカー博士に親しくお目にかかる機会があった。

あのときの博士の温かい笑顔がいまも忘れられない。

ところで、惑星地質学が始まったとはいっても、人問が直接足をふみ下ろした天体は、今のところ月以外にはない。

従って、地球上で行う地質調査のように、フィールドを歩いて岩石を直接調べることなどは、まだ実現していない。

しかし、現代の地質調査には多くの方法があり、空中(衛星)写真の判読から重力探査、磁気探査にいたるまで、様々な方法とそのための技術が、地球上の地質調査のために開発されている。

これらの方法を他の惑星にも応用することは、かなりの程度まで可能なのである。

特に、惑星表面の画像の判読には、地球上で発展させられた写真地質学の方法が役立つ。

むしろ植生の被覆などがない惑星の表面は、写真地質学にとっては理想的なフィールドといってよいであろう。

また、表面物質の化学組成などについては、探査機の着陸による直接測定や軌道上からのスペクトル観測によって、かなり正確なデータが得られるようになっている。

こうして人間が惑星に行かなくても、地質学的な議論ができる段階になってきたわけである。

惑星の姿を変えてきたいろいろな作用

惑星の表面を地質学的仁調べる場合、当面の基礎となるのは、地球上の地形や地質に関する知識である。

そこで、惑星表面の景観の形成にどんな作用がかかわっているのか、ということを地球の例をもとに見ておくことにしよう。

地球も含めて、かたい表面をもつ惑星の姿をつくりあげるはたらきは多岐にわたっているけれども、大きくみれば、内因的な作用と外因的な作用に分けることができる。

まず、よくおこる地震を例にひくまでもなく、大地はたえず変動している。

地震は、地球内部にたまっているエネルギーが、地殻をつくる岩石の破壊という形で放出される現象であるが、このような急激な変動でなくても、大地は長い時間をかけてゆっくり上昇したり沈降したりしている。

128

断層とか褶曲といった地質構造は、過去にそうした変動がおこってきたことの何よりの証拠である。

そして火山もまた、地球内部のエネルギーが、マグマの噴出という形で放出される現象である。

マグマはそれ自身の性質(粘性)と揮発成分の量によって噴出の仕方が様々に変化し、多様な火山形態をつくりあげる。

こうした内因的な変動は、地球型惑星では程度の差はあれ共通しておこってきたと考えられるし、現に探査機が撮影した画像で多くの事例が知られるようになっている。

一方、地球上の景観は、大気と水のはたらきによっても大きく変えられてきた。

一般に風化とか浸食とよばれる作用である。

地殻変動や火山の形成が主として表面をもり上げる作用だとすれば、風化や浸食はでき上がった地形をくずし、なだらかにしていく(平衡化する)作用だともいえる。

出る杭は打たれるのである。このような、地形を変える外因的な作用の主役は大気と永である。

特に地球は、水が三態変化(水蒸気−液体の水−氷)をくり返す理想的な場所であることもあって、水のはたらきは氷河の作用なども含めて驚くほど多様である。

ただし、こういった作用が、地球以外のどの惑星でも同じようにおこるとは限らないことには、注意しておかなければならない。

たとえば月や水星のように大気と水をもたない天体では(厳密な意味では太陽風などに起因するごく希薄な大気はあり、また極地には氷が存在するらしいといわれているが、ここでは問題にしないでおく)、大気と水の作用はおこっていないし、過去にもおこらなかった。

このほか、外因的な作用には、水や大気の運動に直接たよらないで、重力の影響だけで物質が下のほうに移動する場合があることにも注目しておきたい。

マスウェイステイング(mass wasting 物質移動とか重力移動と訳されるが、必ずしも定まった訳語はない)とよばれる現象で、崖くずれのようなものを連想していただければよいだろう。

まだくわしく研究されているわけではないが、大気と水のない月や水星では、マスウェイステイングに関係しているのではないか、と考えられる地形がみられることも確かである。

さて、以上にのべたいくつかの作用にくわえて、もう一つ重要なものをあげなければならない。

それは宇宙からの天体の衝突現象である。

この現象は、これまで地球上の景観を変える作用としては、ほとんど(あるいは全く)注目されてこなかったのであるが、それは現在の地球上に衝突クレーター(隕石孔)が少ないことにも原因がありそうだ。

地球のように地殻変動や浸食作用のはげしい惑星では、過去にできた衝突クレーターの多くは消滅している可能性が高く、また、地球の表面の三分の二が海でおおわれていることも大きく関係していると思われる。

しかし、月や他の惑星の例をみればわかるように、衝突現象が惑星の表面形態を変えてきた重要な因子であることは、否定できないものである。

もっとも、大きなクレーターをうがつような衝突現象はまれにしかおこらず、偶然性のつよいものだから、地形を変える作用としての重要度は低い、という異論が出るかもしれない。

130

しかしながら、現在はまれにしかおこらない現象でも、無数の微惑星がひしめいていた太陽系の創成期には、衝突は日常茶飯事のできごとだったにちがいない。

だからそのころは、衝突はむしろ必然的なできごとだったであろう。

太陽系誕生以来の長い時間尺度の中でみれば、衝突現象は必然から偶然へと推移してきたとみてよいのかもしれない。

ところで、衝突現象に関連してぜひふれておきたいことがある。宇宙空間を飛びかう放射線や微粒子の衝突による惑星表面の変質作用である。

これはスペースウェザリング(space wethering

宇宙空間における風化作用)とよばれ、近年重要視されるようになってきた。

ウェザリング(風化)とは、元々は大気と水の作用によっておこる地球上の地質過程をあらわす語であるが、宇宙空間の環境のもとでは、放射線や微細な塵粒子が大気と水の役割をはたすことになる。

この作用は、大気をもたない月や水星、それに小惑星や氷衛星などの表面で特に顕著におこると考えられ、これらの天体の表面が長い間に、構造的にも化学的にも様々に変化してきたのではないかとみられる。

しかし、このような問題の研究はまだ始まったばかりといってよく、これからの惑星地質学の重要な課題となるものであろう。

これまで主に地球上での知識にもとづいて、惑星表面を変えるいろいろなはたらきをみてきたが、これらの作用が個々の惑星でどんな具合におこったかは、惑星の大きさや重力などの物理条件、また外的環境などによっても異なっており、けっして一様ではないのである。

そのいちじるしい例として、地球上では想像もつかないようなものが、他の惑星上にみられることもあるのだ。

地球の半分くらいの大きさしかない火星に、エベレスト山の高さの三倍もの巨大な火山があるとか、月と同じ程度の大きさのイオに、三〇〇kmの高さに噴煙を上げる火山がみられるなど、惑星の世界は本当におどろきでいっぱいだ。

また、地球の地殻変動とそれに伴う現象の多くは、プレートテクトニクス理論で説明されるのが一般的であるが、他の惑星にはプレートテクトニクスで説明できるような現象は、はっきりとは見つかっていない、という問題もある。

このように、惑星の表面でおこる現象は、共通の物理・化学の法則に従いながらも、惑星ごとに異なっているし、一つの惑星でも過去と現在でのおこり方は同じではないのである。

従って、地球上での知識を基本としながらも、惑星どうしの類似点や相異点を歴史的な観点をふまえながら見きわめていくことが大切で、こうした比較惑星学(比較惑星地質学)の方法によって、惑星の表面をつくる作用の杢質が、より明確に見えてくることになるだろう。

それは、地球の地質現象をいっそう深く本質的に理解することにもつながっていくはずだ。

132

2 惑星表面の歴史を組み立てる top

地球型惑星のようなかたい表面をもつ惑星は、内因的なプロセスと外因的なプロセスがお互いにからみ合って、表面の様子は複雑に変化してきた。

そのため、より古い記録はがき消されたり、新しい物質に埋もれたりしていることが多く、それらを見つけ出すのは容易ではない。

けれども、いろいろな方法で古い記録をさがし出し、表面の物質や地形の新旧の関係を読みとることができれば、惑星表面の形成の歴史をたどることが可能になってくるだろう。

そこで、その方法をのべながら、各惑星について実際にどんな年代記が編まれるようになったのかを見ることにしたいと思う。

物質の重なり具合から歴史をさぐる

惑星表面の歴史をさぐる方法は、本質的には地球上でおこなわれる地質調査の方法とそれほどちがったものではない。

地球上では、まず野外を歩いて岩石の種類や地層の状態を調べ、その上下関係を判断して地質図を作成していく。

地質図つくりは、このように人間の眼による直接観察が基本であるが、状況と必要に応じて他のいろいろな方法が併用される。

空中写真や衛星写真によって地質構造や岩質のちがいを読みとり、それを図に表していく(先にのべた写真地質学的方法)のも、一つの方法である。

こうした調査を行っていく場合、一つの重要な基本原理となるものがある。

「地層累重の法則」である。

これは、上下に重なった地層全体が、地殻変動をうけたりしてひっくり返っていない限り、“上にある地層ほど新しく、下にある地層ほど古い”という原理である。

いいかえれば、“地層は下から上に時間の経過とともに順々に重なってでき上がっていくものだから、上にのるものほど後にできたものである”ということだ。

こうのべると、「そんなことあたり前のごとしゃないか」とおっしゃる方が出てくるかもしれない。

しかし、この一見単純であたり前のようにみえることが、地質学にとってはきわめて重要な基本法則なのである。

そして、このような観点で地層を研究する分野を層位学(または層序学)といい、地層の重なりを時間軸のもとに観察することを“層位(学)的に見る”などともいう。

惑星表面の歴史をさぐる場合にも、まず基本となるのはこの層位学的方法である。

ただ私たちはまだ惑星の表面を歩いて調査しているわけではないので、実際には惑星の表面画像をよく観察して、物質の重なり具合を層位学的に読みとることが中心となる。

この、画像を層位学的に読む際には、地層累重の法則を、断層や割れ目などの地質構造や、地形の重なりにも応用することができる。

134

たとえば、クレーターがとなりどうし重なり合っている場合には、くい込んでいる(上にのっている)ほうが新しく、くい込まれているほうが古い、という関係になることは明らかであろう。

また、画像から物質の重なり具合を調べるにあたっては、同一地域について、いくつかの異なった波長(可視域とか赤外域など)でとられた画像を、比較したり合成したりすることによって、層位関係がよりいっそう明瞭にわかってくることが多い。

つまり、このような画像解析が有効性を発揮するのである。

こうした層位学的方法によって表面の歴史を読む試みは、まず月においてなされた。

月は、誕生後の数億年間は小天体のはげしい爆撃をうけたが、それ以後は衝突の頻度が低くなったうえに、造山運動のような大規模な地殻変動がおこった形跡もないので、地質構造は比較的単純である。

しかも大気平水による浸食作用はおこらず、植生の被覆などもない。

こういう点では、月には数十億年前までの“新鮮な”地形や地層が残されているわけで、物質や地形の層位関係を読みとるには理想的なフィールドだとさえいえる。

これが地球の場合だったら、月の状態に近いあまり乱されていない地層が一番よく残っているのは、最も新しい地質時代である新生代第四紀(一七〇万年前〜現在)の地層くらいしかないことになる。

地球の一番新しい時代の地層の研究法が、月の場合にあてはまるというのは、ちょっとおもしろいことである。

こんな具合にして、月表面の層位学的観察から月面の地質図をつくる作業が、一九六〇年代からアメリカで精力的にすすめられることになったのであるが、ここでも少しばかり研究の歴史を見ておきたいと思う。

実は月の層位学的研究には、アメリカの仕事に先立ってすでに何人かの先駆者がいたのである。

その中で、ロシアのA・V・ハバコフの研究は最も注目されるものである。

彼は月面地形を層位学的な観点から時代別に分類し、それらの形成過程を系統的に組み立てて一九四九年に発表したのだ。

アメリカよりも一〇年以上前にこのような仕事がなされていたのは、驚くべきことだといってよいだろう。

ハバコフによれば、月面の地史*

は地形の重なり方やくずれ具合の程度から、次のように七つの年代に区分される(古いものから新しいものへの順に示す)。

最古代、ヒッパルクス代、アルタイ代、プトレメウス代、海洋代、コペルニクス代、現世代。

これらの区分の名称は、それぞれの時代に形成された典型的な月の地形の名前などから選ばれている。

* 地史という語は、本来は“地球の歴史”を縮めた言葉として使われてきたが、本書では惑星表面の歴史一般をあらわす語として用いていくことにする。

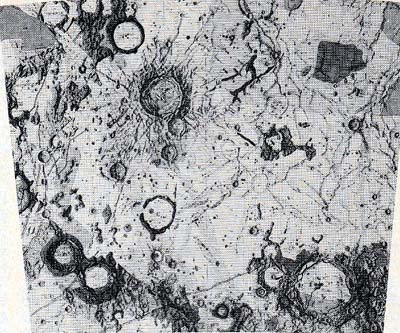

このような先人たちの仕事を背景として、アメリカにおける月面の地質図つくりと地史(地質年代)の区分が、シューメーカーたちを中心にすすめられたのである(図3-1)。

136

この作業のためには、世界中の天文台から集めた最良の月面写真や、探査機が撮影した月面の近接画像が使われたが、特に一九六六年から六七年にかけて撮影されたルナオービター1号〜5号による高解像度写真は、非常に役立つものであった。

その結果現在では、月の全面について、いろいろな縮尺のくわしい地質図ができ上がっている。

また月面の地質年代は、古いほうから先ネクタリス代、ネクタリス代、インブリウム代、エラトステネス代、コペルニクス代の五つに大きく区分され、これが現在一般的なものとなっている。

月に始まった地質図つくりは、惑星探査の進展とともにしだいに他の惑星にも広げられ、一九七〇年代には火星や水星の地質図がつくられるようになった。

その後現在までに、木星型惑星の衛星についても、たくさんの地質図が作成されている。

またこれにともなって、各惑星の地史の区分も試案が出されているが、そのことについて話す前に、もう少しのべておきたいことがある。 |

図3-1 月の地質図の一例(コペルニクス・クレーター周辺)

(USGS)

|

クレーター年代学という新しい方法

これまでのべたような、物質や地形の重なり方から層位学的に歴史を読む方法は、そもそもは地球の地質学で始まったことである。

地球の歴史が古生代、中生代、新生代などの地質年代に区分されているのは、層位学(特に化石を用いた地層の区分と対比)にもとづくものである。

しかし層位学的方法では、物質の上下関係から時代的な前後(新旧)関係しか読みとることができないから、年代はあくまで相対的なもの(相対年代)である。

では、○○年前というような、きちんとした数字で表せる年代(絶対年代)を求めることはできないのだろうか。

それを求めるためには、普通、岩石や地層の中に含まれている放射性元素(核種)の壊変を利用する。

ウランなどの放射性元素(親元素)は、放射線を出しながらこわれて、別の元素(娘元素)へと変わっていく。

この時、親元素がもとの量の半分になるまでの時間(半減期)は決まっているから、これを用いて親元素と娘元素の比率から、岩石や地層ができたときの絶対年代(放射年代ともいう)を求めるのである。

このような年代測定法は、近年の技術の進歩によってかなり信頼性の高いものになってきた。

138

たとえば、地球の地質年代の古生代が五億四〇〇〇万年前から二億二五〇〇万年前まで、というような値は、こうして求められたものである。

さて、このような方法で絶対年代を求めるためには、岩石のサンプルが手に入らなければならないから、地球以外の天体で測定可能になったのは、(隕石を除いて)今のところ月だけである。

その月には、一九六九年から七二年にかけてアポロ宇宙船が着陸し、11号から17号まで(13号を除く)が六ヵ所の着陸地点から、総計三八五に昭におよぶ海と陸の岩石を持ち帰った。

また一九七〇年から七六年にかけては、ソ連の探査機ルナ16、20、24の各号が海の地域からの無人による岩石採取に成功し、それを地球に送りとどけた。

これらの岩石は様々な分析のほか年代測定もなされ、次のことがわかってきた。

月の海の岩石の絶対年代は、アポロ12号着陸地点(嵐の大洋)の玄武岩が約三二億年で一番若く、アポロ17号着陸地点(リドロー谷)の玄武岩が約三八億年で一番古い。

つまり、海の岩石は三二億年前から三八億年前くらいの間にできたものである。

一方、陸の岩石は大体において約三九億年から四二億年の年代を示し、最も古いもので四五億年の年代を示す岩石も見つかった。

これらの事実は、月の陸は古く海は若いというこれまでの推定を、きちんとした測定データでうらがきすることになったわけで、月の歴史を編むうえでの意義は大変大きなものがある。

ところで、月に太古から小天体が降りそそいできたのならば、地形の保存のよい月面では、時代の古い地域ほど衝突クレーターの数が多いけずである。

実際、クレーター密度の高い陸の地域は年齢が古く、クレーターの少ない海は年齢が若いことは、岩石の年代測定の結果ともよく合っている。

このことから、岩石の絶対年代の測定ができない場所でも、単位面積あたりのクレーター密度が高いか低いかを調べれば、年代の推定がある程度可能になってくるのではないか、ということになる。

このような観点から、クレーターの計数にもとづいて年代を求める“クレーター年代学”という方法が、アポロ月探査の前後からアメリカの研究者たちを中心に開発されてきたのである。

では、それはどんな方法なのだろうか。

ここで、年代の判定基準がクレーターの数の多い少ないだけのことであったら、相対年代とたいして変わりないことになってしまう。

月面のいろいろな地域のクレーター密度とそこでの絶対年代との関係がきちんとわかっていないと、年代決定の尺度として用をなさなくなる。

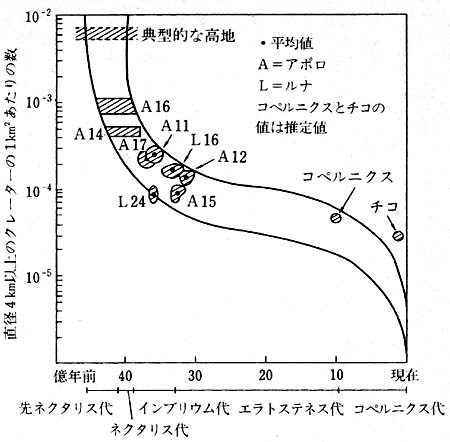

幸い月面では、先にのべたように絶対年代のわかっている場所が何ヵ所かあるので、それをもとに、クレーター密度と絶対年代の関係をまとめると、図3-2のようなグラフができあがる。

そこでこの図を用いれば、任意の場所の単位面積あたりのクレーター数を調べることによって、その場所の年代をおおまかではあるが知ることができるようになるわけである。

これがクレーター年代学の原理である。

この図を見てもわかるように、クレーターの数は時代の古い場所ほど多く、月の初期に近づくに従って急激に増加する。

つまり月の原始時代には、クレーター生成率が非常に高かったことを物語っている。

また換言すれば、月では誕生後一〇億年くらいの間にクレーター生成率は時間の経過とともに急速に低くなり、その後はゆっくりと下がってきたことが読みとれるのだ。

140

こうしたクレーター生成率の変化は、月以外の惑星でも似たようなものだったと考えられる。

クレーター年代学の基本は、以上のようにして月について確立されたが、その後この原理は月以外の惑星にも応用されるようになり、層位学的な相対区分と相まって、各惑星の歴史が編まれていくことになった。 |

図3-2 月の衝突クレーターの数と年代の関係

(F.Horzほか、1991による図を簡略化)

|

各惑星の年代区分の試み

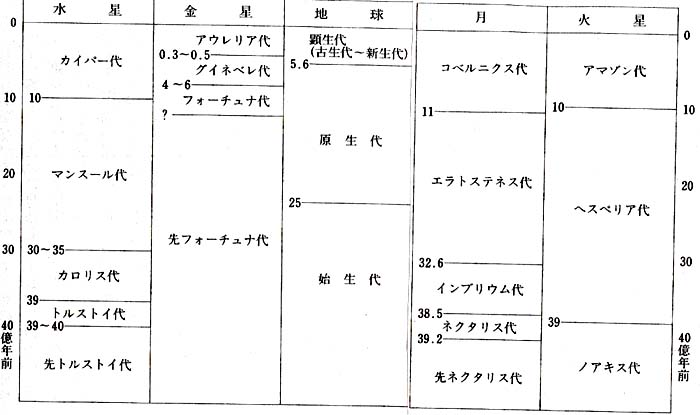

現在、月以外の惑星で表面地史の年代区分がなされているのは(すでに以前から年代区分が確立している地球は別として)、火星、水星、金星の三惑星であるが、それらについて話す前に、月の年代区分と絶対年代から見ていくことにしよう。

月では、層位学的に区分された各時代について、岩石の放射年代測定とクレーター年代学にもとづく絶対年代が、現在次のように決められている。

各時代とその始まりの年代は、コペルニクス代(一一億年)、エラトステネス代(三二・六億年)、インブリウム代(三八・五億年)、ネクタリス代(三九・二億年)、先ネクタリス代(三九・二億年以前)、という具合である。

これにたいして、月以外の惑星ではどのように区分されているのだろうか。

まず火星については、月にならって、探査機の画像から表面の層位学的形成順序を読みとって地史を編む作業が、一九七〇年代からアメリカ合衆国地質調査所を中心に始められた。

そして一九七八年につくられた二五〇〇万分の一火星地質図で、初めて相対年代の区分が試みられた。

それは若いほうからアマゾン代、ヘスペリア代、ノアキス代と名づけられている。

これらの名称は、それぞれの時代に相当する地質単元が最も典型的に分布している火星面の地名に由来している。

この三つの時代の絶対年代は、クレーター年代学をもとに決める試みがなされているが、実はこれがなかなか厄介なのだ。

火星における衝突クレーターの生成率は月とは同じではないかもしれないので、月で決められたクレーター年代学の基準をそのままあてはめることには問題がある。

そこで何人かの研究者が火星でのクレーター生成率を見積もっているのだが、それが人によって意見が分かれ、そのため絶対年代の値に大きな開きが生じているのが現状である。

ここではそれらの平均をとって、アマゾン代の始まりが約一〇億年、ヘスペリア代の始まりが約三九億年、ということにしておく。

142

次に水星ではどうだろうか。水星についても火星と同様な地質図をつくる作業が合衆国地質調査所の手ですすめられ、次のような年代区分が一九八八年に発表された(若いものから古いものへ、数字は各時代の始まりの年代)。

カイパー代(一〇億年)、マンスール代(三〇〜三五億年)、カロリス代(三九億年)、トルストイ代(三九〜四〇億年)、先トルストイ代(四〇億年以前)。

これらの時代の名称は、層位関係を読みとるもとになったクレーターの名前などからつけられている。

水星の表面は月とよく似ているので、ここにあげた各時代の絶対年代見積もり値は、月でつくられたクレーター年代学の指標をほぼ適用して求められた。

ただし、水星におけるクレーター生成率が月とほとんど同じであるという保証はないので、これらの年代値にも問題が残されている。

さて、もう一つは金星である。

月から始まって火星、水星と表面地史が編まれたあと、地球型惑星では金星だけが取残されたかっこうになっていたが、一九九〇年末からの探査機マゼランによる解像度の高いレーダー地図作成によって、金星表面の層位学的研究もいよいよ可能になってきたのである。

そして一九九〇年代後半には、金星の地質年代区分の試案が発表されるようになった。

金星は大きさや質量などが地球に近いため、その活動の歴史は地球によく似ているだろうと考えられていた。

144

ところが探査がすすむにつれて、その様子は地球とはだいぶ異なっていて、表面の形成年代はかなり若く、大まかに見積もって数億年以内のことだと考えられるようになってきた。

そのわけは、他の惑星に比べて衝突クレーターが少なく、火山活動と構造運動によって、表面がグローバルな規模で更新されてきたことがわかったからである。

このため、金星表面の地質年代区分は、数億年前以降の新しい時代に限られることになってしまうのだ。

現在提案されている年代区分を新しいほうからあげると、アウレリア代(〇・三〜〇・五億年)、グイネペレ代(四〜六億年)、フォーチュナ代(未確定)、先フォーチュナ代(フォーチュナ代以前の長い時代)の順になる。

各時代の初まりの年代は、研究者によって見積もり値に大きな差があり、かっこ内に記した数字はごく大まかな平均値である。

このように、金星の地質年代区分には、今後の研究に待たなければならない不確かな点が多いが、ともかくも一つの試みが出されたことは意義深いといえよう。

|

表3-1 地球型惑星の地質年代区分の対比

|

こうして、地球型惑星の地史の区分は一応全部出そろうことになった。

そこで、これまでの記述をまとめて各惑星の地史区分の対比を示してみると、表3-1のような具合になる。

なお、このほかに木星型惑星の衛星のいくつかについても、表面地史の区分が試みられはじめており、やがては、かたい表面をもつ太陽系天体の比較惑星学(比較惑星地質学)的な議論が、いっそう具体的に行えるようになるだろう。

惑星ごとに異なる進化の道筋

地球型惑星の地史の年代区分を対比してみればわかるように、惑星の表面はそれぞれが固有の発達史をもっている。

しかもそれは地質学的な面だけでなく、気候変動やその他惑星をとりまく環境全般の面でもそうである。

すなわち惑星はそれぞれが、形成以来独自の進化の道をたどってきたことがうかがわれるのである。

この惑星の個々の進化の道筋には、まだ未解明の問題が多いが、ここでは本章のしめくくりの意味で、地球型惑星の進化のちがいをごく大ざっぱに眺めてみることにしよう。

四六億年前、原始太陽系星雲の中でおこった塵の集積によって、無数の微惑星が生まれ、それらが衝突・合体をくり返して原始惑星が形成された。

特に小惑星帯よりも内側の太陽に近い領域では、珪酸塩や金属からなる固体物質が多かったので、地球型惑星はこれらが集まってできたのだろうと考えられる。

できたばかりの地球型惑星のそれぞれには、まだ周辺にたくさん残っていた微惑星などの小天体がさかんに衝突し、アバクだらけの表面をさらけ出していた。

ここまでのシナリオは、どの地球型惑星もほぼ同じだったはずである。

しかし、生まれたときの惑星の大きさとそれに伴う様々な物理条件のちがい、太陽からの距離の差などが、その後の惑星たちの運命を分かつことになったのだ。

146

月々水星のように、内部エネルギーの少ない比較的小さな惑星では、大爆撃の時代につづいて、マグマの噴出などの内部活動もさかんにおこったが、それも三〇億年くらい前にはほとんど終息した。

その後もいろいろな活動はあったものの、化石惑星とよばれるような景観は、今日までそれほど大きく変わってはいない。

火星は月や水星よりもひとまわり大きいために、内部活動もおそらく数億年くらい前まではさかんだったと考えられる。

多くの火山地形や、火山噴出物の広大な分布がそのことを物語っている。そして大気と水の作用も、火星の景観を様々に改変した。

火星では過去に濃い大気と大量の水が存在したと考えられているが、地球の三分の一しかない表面重力は、これらの揮発物質を長くとどめておくことができなかったのかもしれない。

火星の二倍近い大きさをもつ金星と地球では、さらに長く複雑な活動の歴史があり、表面更新もひんぱんにおこってきた。

しかし、今日見る両者の様相はお互いにいちじるしく異なっている。

金星も地球も、初期の高温の時代におごった内部からの脱ガス作用で、本と二酸化炭素が大量に放出され、これが原始大気をつくったと考えられている。

ところが、第一章でものべたように金星は地球よりも太陽に近くて受熱量も地球の約二倍になるため、初期の大気は温室効果の暴走をおこし、水蒸気は上層に昇って分解され失われてしまった。

あとに残った濃い二酸化炭素の大気は、今日にいたるまで金星を灼熱地獄の世界にしていると考えられている。

一方、太陽に近からず遠がらすの地球では、水蒸気は液体の水となって海をつくり、大気中の二酸化炭素は海水に溶けこんで少なくなっていった。

もし地球に海ができなかったら、二酸化炭素は大気中にそのまま居座りつづけ、金星と同様の熱い世界になってしまっただろう。

さらに地球の大気は、生命の出現によって大きく変えられていく。

現在の地球大気には酸素(02)が約ニー%も含まれているが、化学的に活性な酸素が遊離酸素としてこれだけ含まれていることは、考えれば異常なことだ。

これこそ生命活動光合成を行う生物などの活動)の産物にほかならないのである。

私たちはとかく地球を基準にものごとを考えがちである。

火星や金星の大気が二酸化炭素を主成分にしていることは、地球からはいかにも異常にみえる。

しかし惑星一般からみればこれがむしろ普通であって、地球大気のほうがはるかに異常なのである。

こうした例からもわかるように、惑星全般の進化の解明は、私たちの惑星“地球”がたどった進化の道筋をより深く理解するためにも、重要な示唆をあたえてくれるにちがいない。

top

**************************************** |