|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�����@����@����@�O���@�l���@�I���@

���́@���قɂ݂����f���̐��E

1�@�Ԃ��f���E�ΐ��̔閧

�@�@�@�ΐ��ɂƂ�����ꂽ�l����

�@�@�@�ΐ��͒n���Ɏ��Ă��邩

�@�@�@�ό������͋���ΎR�Ƒ勬�J

�@�@�@���͂ǂ����痈�Ăǂ��֍s������

�@�@�@�Ԃ��y�Ɗ�̐��̂́H

2�@�n���̊��E�����̃x�[�����͂�

�@�@�@�n���̌Z�퐯�͕ς���

�@�@�@�������ʂ̂͂Ă̒n���̐��E

�@�@�@�m�x�[���̉��̎Ⴂ��n |

3�@�A�o�^�̌Z��E���Ɛ���

�@�@�@�V�����嗤�g�����E�h�ւ̃`�������W

�@�@�@���̐��牽���킩������

�@�@�@���Ɏ��Ĕ�Ȃ鐅���̊�

4�@�_��Ɩ��f�̐��E�E����f��

�@�@�@����f���ւ̃O�����h�c�A�[

�@�@�@�f���̉��Җؐ��ƗD���ȓy��

�@�@�@���d�����V�����ƊC���� |

20

�@�@�@1�@�Ԃ��f���E�ΐ��̔閧 top

�@���z�n�̐�����V�̂̒��ł��A�ΐ��قǐ̂��炢�낢��ȖʂŁA�l�X�̊S���Ђ����Ă������͂Ȃ����낤�B

�@�����ł��̘̏͂f���T�K���A�܂��ΐ�����n�߂邱�Ƃɂ������Ǝv���B

�@�ΐ��́A�Γ�N�����Ƃɒn���ɋ߂Â��Ă��āA�Ԃ��s�C���ȋP�����������Ɍ�����B

�@���̂��ߐ̂���s�g�Ȑ��Ƌ�����A���[�}�_�b�̐푈�̐_�}�[�Y�iMars�j�̖������������Ă����̂������B

�@�������܂����̈���ŁA�ΐ��͒n���ȊO�ɐ��������݂���\���̂����Ƃ������V�̂Ƃ��Ă��A�S��������Ă����B

�@���z�n�̘f���̒��ʼnΐ����Ƃє����Đl�C�������̂��A�����̐l�����̐��ɒn���O�����̖����������Ă�������ł͂Ȃ����A�Ƃ��v����قǂł���B

�@�ΐ��͂����ɂ��Đl�̐S���Ƃ炦�Ă����̂ł��낤���B

�@�ΐ��ɂƂ���ꂽ�l����

�@�ΐ����Ȋw�I�Ȋϑ��̑ΏۂƂ��Ē��ڂ���͂��߂��̂́A��͂�K�����I�ɂ���ēV�̖]���������A�ނ͂����̂����Č��������ŁA���ɋL�^�͂Ƃ�Ȃ������悤�ł���B

�@�]�����ʼnΐ����ŏ��ɃX���c�`�����̂́A�C�^���A�̃t�����`�F�X�R�E�t�H���^�[�i�i��ܔ��܁`��Z�ܘZ�j�ŁA��Z�O�Z�N�̂��Ƃ��Ƃ����邪�A�ނ̃X�P�b�`�ɂ͓��ɖ͗l�炵�����̂͋L����Ă��Ȃ��B

�@�ΐ��ʏ�̖͗l�����߂ĂƂ炦���̂́A�I�����_�̃N���X�`�A���E�z�C�w���X�i��Z���`��Z��܁j�ŁA��Z�܋�N�ɔނ����������X�P�b�`�ɂ́A��V�����`�X�Ƃ���O�p�`�̈ÐF�͗l���A�ꌩ���G��ɋL����Ă���B

�@�z�C�w���X�͂��̈ÐF�͗l�̒ǐՂ���A�ΐ����n���Ƃ͂ړ�����l���Ԃ̎����Ŏ��]���Ă��邱�Ƃ����Ƃ߂����A����͂܂��Ƃɐ��I�Ȏd���ł������B

�@���I�Ȏd���Ƃ����A������Y��ĂȂ�Ȃ��̂̓E�B���A���E�n�[�V�F���̉ΐ��ϑ��ł���B

�@�ނ͈ꎵ�����N���炢����̑�]�������g���Ċϑ��������߁A�ΐ��̔����Ɋ����G�߂��Ƃɑ傫����ω������Ă��邱�Ƃ������B

22

�@�܂��A�Β�̎��]���͒n���Ɠ������炢�ɌX���Ă��邱�ƂȂǂ������o���Ă���B

�@�����̔����́A�����Ƃ��Ă͉���I�Ȃ��Ƃ������Ƃ����悤�B

�@���̌�������̑傽���ɂ���ĉΐ��̊ϑ��������߂��A�]�����ϑ��ɂ��B

�@�ΐ��\�ʒn���w���Ƃł������ׂ����삪�J��Ă����̂ł��邪�A����������̈�ɂ܂ł��������߂��̂��A�C�^���A�̃~���m�V���䒷���Ƃ߂Ă����W���o���j�E�X�L���p�����i�ꔪ�O�܁`����Z�j�ł���B

�@�X�L���p�����Ƃ����ƁA�ΐ��̐���͗l�i������^�́j�̔����҂��Ƃ����邱�Ƃ��������A�ވȑO�ɂ����łɐ��l�̊ϑ��҂��A���l�̂��̂�F�߂Ă����悤���B

�@���̈�l�A�C�^���A�̃A�b�W�F���E�Z�b�L�i�ꔪ�ꔪ�`�ꔪ�����j�́A���̐���͗l���J�i���icanale�A�C�^���A��Ő��H�Ƃ��`�����l���̈Ӗ��j�Ɩ��Â��Ă����Ƃ����B

�@�X�L���p�����͂��̃J�i�������߂đ����F�߂��l���i�}1-2�j�A�ꔪ�����N�̉ΐ���ڋߎ��ɂ́A�l�Z�ȏ���̃J�i�����L�ڂ����n�}�����肠�����B

�@�����A�X�L���p�����̓K�i����l�H�I�Ȃ��̂ƍl���Ă����킯�ł͂Ȃ��������A���ꂪ�p��̃L���i���icanal�A�^�́j�Ɩꂽ���Ƃ���A�l�H�^�͐����L�܂�o���A�傫�Ș_�����Ђ����������ƂɂȂ����B

�@���̐l�H�^�͐��̑�\�҂Ƃ��ĂƂ�킯�L���Ȃ̂��A�A�����J�̃p�[�V�o���E���[�E�F���i�ꔪ�܌܁`����Z�j�ł���B

�@���[�E�F���͌��X�͈�O�����ŁA�ΐ��Ƃ͉����䂩����Ȃ����݂ł������B |

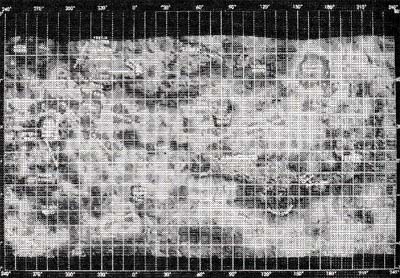

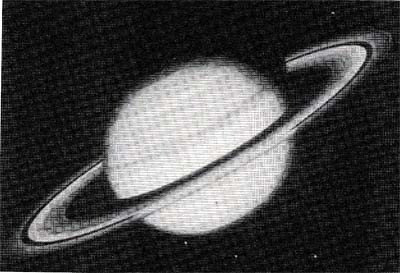

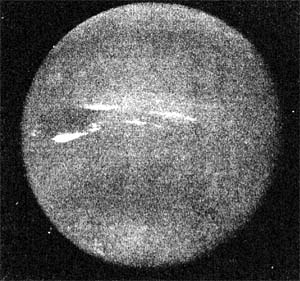

�}1-1 �]�����Ō����ΐ��i���[�E�F���V����j

�}1-2�@�X�L���p�����̉ΐ��X�P�b�`

|

�@�Ƃ��낪�l�H�^�͐������ɂ͂��������Ƃɂ���ĉΐ��̂Ƃ肱�ɂȂ�A���Ɏ����𓊂������ăA���]�i�B�t���_�X�^�t�Ɏ��݂̓V��������݂��A�ΐ��ϑ��ɑł����̂ł���B

�@�ނ͐l�H�^�͐��Ɉُ�Ȃ܂łɎ������A�l�H�^�͂��������ΐ��̒m�I�����i�ΐ��l�j�̑��݂�M�S�Ɏ咣�����i�}1-3�j�B

�@�������A���̂悤�ȍl���Ɉ٘_��������l�������������Ƃ��m���ł���B |

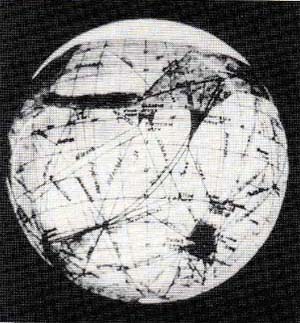

�}1-3�@���[�E�F���̉ΐ��X�P�b�`

|

�}1-4�@�A���g�j�A�W�̉ΐ��X�P�b�`

|

24

�@���̑�\�I�Ȉ�l���A�t�����X�̂d�E�l�E�A���g���A�W�i�ꔪ���Z�`���l�l�j�ł������B

�@�ނ́A�ׂ�����Ɍ�����͗l�́A���ׂȔ��_�̏W�܂肩�s�K���ȑя�̖͗l�ł����āA���[�E�F���������悤�ȍׂ��w�I�Ȗ͗l�͂����������݂��Ȃ��A�Ǝ咣�����i�}1-4�j�B

�@���[�E�F���ƃA���g�j�A�W��肂̘_���́A�܂��ƂɉX�������̂������悤�����A���̌�̐��ڂ��݂Ă����ƁA���[�E�F���͂ǂ̍א��h�ł��Ȃ��A�܂��A���g�j�A�W�قǂ̊��S�ے�h�ł��Ȃ��A�܂�A���镝�����������s�K���Ȑ���͗l��F�߂�l�́A�ŋ߂܂ʼn��l������ꂽ�B

�@�T���@�̎B�e�ɂ��ڍׂȉΐ��n�}���쐬����Ă��鍡���ł́A����͂ǐ��Ԃ��ɂ��킵����͗l�̑��݂͔ے肳��A�^�͂͊ϑ��҂̊�̍��o�������Ƃ���Ă���B

�@����ɂ��Ă��A�����̏n�B�����ϑ��҂������F�߂Ă�������͗l���A���ׂč��o�������Ƃ��ĕЂÂ�����̂��ǂ����A���������Ȃ��C�����c��̂����B

�@�ł��A���̉^�͂Ƃ͂����������������̂��낤�B

�@�Ƃ�����A�]�����ϑ�����̉ΐ��T���́A�^�͘_���Ƃ����傫�Ȑl�ԃh���}���c���āA�F������̐V�����T���ւƎ���Ă������̂ł���B

�@�ΐ��͒n���Ɏ��Ă��邩

�@�ΐ��͒n���ɂ悭�����f�����Ƃ����邪�A���̐ԓ����a�͎O�O�㎵�q�ŁA�n���̐ԓ����a�Z�O����km�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ菬�����A�n���̔������Ƃ������Ƃ���ł���B

�@�̐ς͒n���̘Z���̈��A���ʂ͒n���̈�Z���̈ꂵ���Ȃ��B

�@�����ł�����Ƃ������낢�̂́A�ΐ��̑S�\�ʐ��i1.44�~10��8�敽��km�j���n���̗��n�̑��ʐ��i1.48�~10��8�旧��km�j�ƂقƂ�Ǔ������Ƃł���B

�@���݂̉ΐ��ɂ͐������������C�͂Ȃ��̂ŁA�P���ɍl����A�l�ނ��ΐ��ɂ�������ڏZ�����Ƃ��Ă��A�n���̗��n�Ɠ��������̊����̏ꂪ�����邱�ƂɂȂ낤�B

�@���a�⎿�ʂ���������A���R�A�\�ʏd�͂��������Ȃ��i�\�ʏd�͂̑傫���͎��ʂɔ�Ⴕ�A���a�̓��ɔ���Ⴗ��ʂ�����ł���j�B

�@�ΐ��ł̕\�ʏd�͎͂O���lcm/s��2��i�n���́��E�{�j�����Ȃ��̂ł���B

�@���̂��߁A���Ƃ��Α̏d�܁Zkg�̐l���ΐ��ő̏d�v�ɂ̂�ƁA���������s�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂��B

�@�_�C�G�b�g�����܂������Ȃ��l�́A�������̂��Ɖΐ��ɏZ��ł݂���ǂ����낤�i�{���͕ς��Ȃ��̂�����ǁj�B

�@�ΐ��ƒn���̑��ٓ_������ׂ̂Ă������A�n���Ƃ悭�����_���������B

26

�@�ΐ��̎��]�����͖��l���ԎO�����A���]���̌X���i���]�O���ʂ̐����ƂȂ��p�x�j�͖��ܓx�ŁA�Ƃ��ɒn���Ƒ�ς悭���Ă���B

�@���̂��߁A�ΐ��̐��E�ł͒n����ƂقƂ�Ǔ����ɂh�i�邪����Ԃ��A�܂��l�G�̕ω���������B

�@�������A�ΐ��̈�N���i���]�����j�͈�E�����N�ɑ������邩��A�G�߂̈ڂ�ς��͒n����̓�{�߂������ɂȂ�A�����Ԃ�Ԃ̂т������̂Ɋ����邾�낤�B

�@�n���Ƃ̔�r�ł�������ڂ��Ă��������̂́A�ΐ��̑�C�ł���B

�@�ΐ��ɑ�C�����邱�Ƃ͂��Ȃ�O����m���Ă������A���m�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����̂́A��㎵�Z�N�̃o�C�L���O�̊ϑ��ȗ��ł���B

�@����ɂ��ƁA�ΐ���C�̑g���́A��_���Y�f�i�b�n2�j���听���ŋ�܁E�O���i�̐ϔ�A�ȉ������j���߂�B

�@���ɒ��f�i�m2�j��E�����A�A���S���i�`r�j��E�Z���ŁA���ꂾ���ő�C�g���̂قƂ�ǂ��߂Ă��܂��B

�@�_�f�i�n2�j�͂��������i���E��O�����x�j�����Ȃ��B

�@�n����C�̑g���Ƃ͑�ςȂ������ł��邪�A���͂��Ƃłׂ̂�悤�ɋ����̑�C����_���Y�f���听���ł��邱�Ƃ��l����ƁA�n����C�̑g���i�m2�@�����E�Z�こ�A�n2�@��Z�E��܁��A���̑��j�̂ق����A�ނ���ُ�Ɏv���Ă��Ȃ����낤���B

�@�܂��ɂ�����ŁA�n���̑�C�ɗV���_�f����ꁓ�߂����܂܂�Ă���̂́A�����i�������������Ȃ������j�̊����̌��ʂɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�܂��A�T���@�̊ϑ��Ŋm���߂�ꂽ�ΐ��̕\�ʋC���́A���ϘZ�E��w�N�g�p�X�J���ł������B

�@���̒l�́A�n����̕\�ʋC���̈�Z�����̈���x�ł����Ȃ��A�n���̐��w���̍��x�O�܇q������̋C���ɑ�������B

�@����Ȃɂ���C���Ȃ̂ŁA�ΐ��\�ʂ̋C�������Ȃ�Ⴍ�A�ԓ��n�т̉Ă̒��Ԃł���x�����邱�Ƃ͂܂�ł���B

�@�ΐ���C���ɂ͂킸���Ȃ��琅�����܂܂�Ă��邪�A����͋C���i�����C�j���ő��i�X���j�̂����ꂩ�ł���B

�@���̊ȑ�C���ł́A���̕��_���n���ȉ��ɂȂ��Ă��܂����߁A�t�x�̐��͑��݂ł��Ȃ��̂ł���B

�@���Ȃ݂ɁA�o�C�L���O�Q���̒����n�_�i�k�l���x�A���o���Z�x�j�ł́A�~�̒��C���̓}�C�i�X�ꁛ�����ȉ��ɂ܂łȂ��āA�n�\�͐��̕X�i���j�ł�����ꂽ���A���z����������ɂ�āA���͂����܂��̂����ɏ����i���j���Ă��܂����B

�@���̂悤�ɁA���݂̉ΐ��\�ʂ̊��͑�ς��т������̂ł���B�ƂĂ��l�Ԃ��Z�߂�ꏊ�ł͂Ȃ��B

�@�������A�����^�C���}�V���ɏ���ĉ����N���̂̉ΐ���K��邱�Ƃ��ł����Ƃ�����A�����ɂ́A�����������ƔZ����C�ɂ܂�A�L�x�ȉi�̗����ʐ��E�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�ł́A�Z����C�Ƒ�ʂ̉i�͂Ƃ��֍s���Ă��܂����̂ł��낤���B

�@���̓�͂����������Ƃłׂ̂悤�B

�@�ό������͋���ΎR�Ƒ勬�J

�@�]���̖]�����ɂ��ϑ��ł́A���������ΐ��\�ʂ̖��Ö͗l���������邱�Ƃ����ł��Ȃ������̂ł��邪�A����ł��ϑ��Ƃ����͋�S���āA���̂ڂ₯���͗l�ɂ��Ă��낢��ȉ��߂����݂Ă����B

�@���ꂪ�T���@�̓o��ɂ���āA�ΐ��\�ʒn���w�͊v���I�Ȕ����Ƃ��邱�ƂɂȂ����B

28

�@�R��J��N���[�^�[�ȂǕ\�ʂ̗l�X�Ȓn�`���A�ߐڎB�e�ɂ���Ď�ɂƂ�悤�ɂ킩���Ă������炾�B

�@�g�͗l�h�Ɓg�n�`�h�Ƃ͑�Ⴂ�Ȃ̂ł���B

�@�ΐ��̕\�ʒn�`�����߂ĎB�e���ꂽ�̂́A���Z�ܔN�����ΐ��̂���ʉ߂����}���i�[4���ɂ���Ăł������B

�@���̎��͉ΐ��\�ʂ̂����ꕔ�����Ƃ炦���Ȃ��������A��㎵��N�ɉΐ����̐l�H�q���ƂȂ����}���i�[9���́A��N�߂������ĉΐ��̑S�ʂ��B�e���A�ŏ��̉ΐ��n�}���ł��オ�����B

�@���̌�A��㎵�Z�N�Ȍ�ɂ̓o�C�L���O1����2���̋O���D���ĂюB�e�ɂ��ǂ݁A��萸�x�̍����n�}���肪�B�����ꂽ�B

�@�ΐ��̒n�`�T���́A��Z���I�̏I��肩���ꐢ�I�ɂ����āA����ɐV�����i�K���}���Ă���B

�@���㎵�N�㌎�ɉΐ�����O���ɂ̂����}�[�Y�O���[�o���T�[�y�C���[�́A���������������x�ł̃}�b�s���O�ɒ��肵�A���ʂ���������B

�@���������T���ɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă����ΐ��n�`�́A���ڂ��ׂ����������������߂Ă݂悤�B

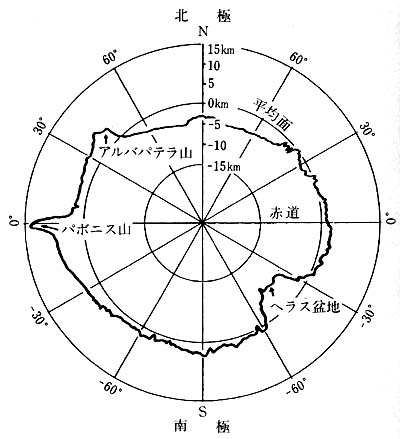

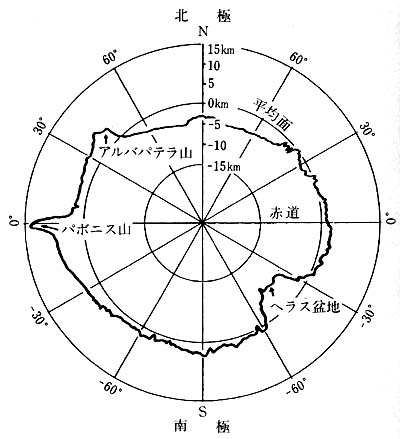

�@�܂��A�O���[�o���Ȗڂł݂��Ƃ��ڗ��̂́A�ΐ��̖k�������씼���ɔ�ׂĖ��km���Ⴂ���Ƃł����i�}1-5�j�B

�@��������̗������̔�Ώ̐��́A�k�������Ⴍ�ĕ��R�Ȓn�`�Ȃ̂ɑ��āA�씼�����Â��ăN���[�^�[�̑����r�X�����n�`�����A�Ƃ����n���w�I�ȍ��ɂ��͂����茻��Ă���̂ł���B

�@���̂悤�Ȕ�Ώ̐����ǂ����Đ��܂ꂽ�̂��A�����������Ɛ����ł���l���͂܂��Ȃ��B

�@���ɁA�ΐ��̕��ϓI�Ȍ`����͂��ꂽ�n�`�Ƃ��Ē��ڂ����̂��A�ԓ����͂���ŗ������ɂ܂�����^���V�X���n�ƁA�씼���̒��ܓx�Ɉʒu����w���X�~�n�ł���B

�@�^���V�X���n�́A�ΐ��̕��ϖ��i�C���Z�E��w�N�g�p�X�J���̖ʁj���琔km�ȏ�����܂����n�тŁA���̍L����͂����킽���l�Z�Z�Zkm�ɂ�����ԁB |

�}1-5�@�ΐ��̓��o52����247����ʂ��k�f��

���̒f�ʂł͖k�����ŗ�O�I�ɍ����n��(����)�������Ă���B

���������͐���������100�{

�iD. E. Smith�ق��A1999�ɂ��)

|

|

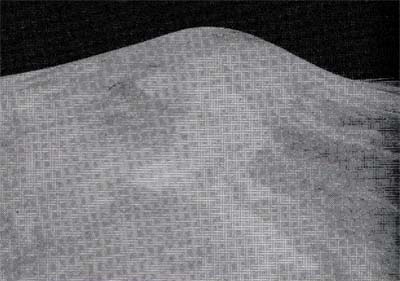

�}1-6�@�ΐ��̃I�����p�X�ΎR

�@�@�@�@�܂��̔��������͉_�C�i�m�`�r�`�j

|

�}1-7�@�ΐ��̑勬�J�}���l���X���J�̒��S��

�@�@�@�@(�m�`�r�`/�t�r�f�r)

|

�@����w���X�~�n�́A���a��O�Z�Zkm�A�[����km�ɒB�����~�n�ŁA����ȏՓˍ\�����ƍl�����Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�T���@�ɂ��B�e�ő����̐l�����ǂ납���������̈�́A�ΐ��ɋ���ȉΎR�����݂��邱�Ƃł������B

30

�@�ΐ��̉ΎR�̓N���V�X�A�G���V�E���A�w���X�̎O�n��𒆐S�ɕ��z���邪�A���Ƀ^���V�X���n��тɂ͑�^�̉ΎR���W�����Ă���B

�@���̃^���V�X���n���S���ɂ́A�A���V�A�R�A�p�{�j�X�R�A�A�X�N���E�X�R�̎O���A�k���\�쐼�����Ɉ꒼���ɕ���ł���B

�@��������R�̂̒��a���l�Z�Zkm�O��A�����͈ꎵkm������B

�@��������k�������̃^���V�X���n�̂͂���ɂ́A�ΐ��ő��i����A���z�n�ő�j�̃I�����p�X�R������B

�@���̒��a�Z�Z�Zkm�A�ӂ��Ƃ���̍����͖���km�i�Ȃ�ƕx�m�R�̘Z�{�ȏ�j�ɒB�����ΎR���i�}1-6�j�B

�@�����̉ΎR�́A�R���̌X������߂Ă�邢�|��ΎR�̕��ނɓ��邪�A���ꂪ�����ɋ���Ȃ��̂��́A�n����̍ő�̏|��ΎR�Ƃ�����n���C���Ɣ�r���Ă݂�Αz���������낤�B

�@�ΐ��̂悤�ɁA�n���̔����͂ǂ̑傫�������Ȃ��f���ɁA�ǂ����Ă���ȋ���ȉΎR���ł����̂��낤���B

�@����́A�ΐ��̒n�k����r�I���肵�Ă��āA�����ꏊ�Ń}�O�}�̕��o�������ԂÂ������߂ƍl�����Ă��邪�A���̓�͂܂��\���ɂ͉𖾂���Ă��Ȃ��B

�@�������A�I�����p�X�R�Ȃǂ̉ΎR�̂����Ȃ�V�N�ŁA�N�H���ꂽ�`�Ղ����Ȃ����Ƃ���A�����͍ŋ߂܂��i�n���w�I�Ȏ��ԃX�P�[���ł̘b�����j�Â��Ă����Ƃ��l������B�ΐ��̉ΎR�͂܂������Ă���̂ł��낤���B

�@���āA�ΎR�ƂȂ��ł�����̊ό������Ƃ�����̂��A�s��ȑ勬�J�ł���B

�@����͐ԓ��̏�����𓌐��Ɏl�Z�Z�Z�ɂ��ɂ��킽���Ă̂т镡�����J�ŁA�}���l���X���J�Ƒ��̂���Ă����i�}1-7�j�B

�@�O�{�̋��J�����s���钆�S���́A�S�̂̕������Z�Zkm�A�[���͎��q�ɒB����B

32

�@�L���ȃA�����J�̃O�����h�L���j�I���ł����A�����܁Z�Zkm�A���O�Zkm�A�[����q���炢�ł��邩��A�܂��ɑz����₷��K�͂��B

�@���̂悤�ȑ勬�J�̌`���́A�ƂĂ����̐N�H��p�����ł͐����ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ŁA�����炭�A�n����̍g�C�Ⓦ�A�t���J�n�a�т̂悤�ɁA�n�k�̍\���I�ȉ^���ɂ���Ăł������̂ƍl������B

�@��̂̉ΐ��ɂ́A�ƂĂ��Ȃ��K�͂̒n�k�ϓ����������Ă����̂��낤�B

�@���͂ǂ����痈�Ăǂ��֍s������

�@���ɁA�}���l���X���J�̖k���ɍL����k�����̑啽���n�тɖڂ�������ƁA�����ɂ͊��オ������̐Ղ̂悤�ȒJ�n�`�i�`���l���Ƃ���j���A��������Ȃ��قǂɂ����i�}1-8�j�B

�@�씼���̃N���[�^�[�̑����n�тɂ��A�K�͂͏������������悤�Ȓn�`���݂���B

�@�����́A�}���l���X���J�̂悤�ȋ���ȒJ�Ƃ͖��炩�ɈقȂ��������������̂��B

�@���̑����́A�n����̊��オ������Ƃ�������ŁA��������̎x�������킳���Ĉ�{�̑�����ɂȂ��Ă�����A�������邵���֍s���Ă�����A�܂��͊ݒi�u�⒆�F�̂悤�Ȓn�`���݂���Ƃ��������B

�@���̂悤�Ȓn�`�͂ǂ����Ă��A��̂悤�ȗ��������������̂Ƃ����l���悤���Ȃ��B

�@���Ẩΐ��ɂ͉t�̂̐����L�x�ɑ��݂��Ă����ɂ������Ȃ��A�Ƃ����l���́A���������n�`�̔������琶�܂�A����͂܂��܂��L�͂Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂��B

�@�����J�n�`�́A�N����Ɠ����悤�ɁA�~���i�J�j�����ƂɂȂ��Ă���ꂽ�̂��낤���B

�@������������ł��낤���A�J�n�`�ɂ͋K�͂̑傫�ȁA�J�N�X�g���t�C�b�N�i�˔��I�j�ȍ^���Ō`�����ꂽ�Ǝv������̂����邱�Ƃ���A�~���ȊO�̌������l�����Ă���B |

�}1-8�@�ΐ��\�ʂ̃`���l���Q�i�m�`�r�`�j

|

�@���Ȃ킿�A�ΐ��̒n���ɉi�v���y�Ƃ��Ă����킦���Ă����X���A�}�O�}�̊����Ȃǂɂ��n���̏㏸�ɂ���ėZ�����A��ʂ̉t�̂̐��ƂȂ��Ēn�\�ɂ��ӂ�o�����̂��낤�A�Ƃ����̂ł���A

�@�}�[�Y�p�X�t�@�C���^�[�����������A���X�J�̉͌��t�߂́A���̂悤�ɂ��Ăł����^���͐ϕ��̏ꏊ�ƍl�����Ă������A���ہA������ɎB�e���ꂽ���ӂ̌i�ς́A���̂��Ƃ�@���ɕ�����Ă����B

�@���ׂ������ʂ���������������ɌX���ĕ���ł�����i�́A�������ɋ������̗��ꂪ���������Ƃ������A�n����̉͏��I�ɂ݂���A�����\���i�C���u���P�[�V�����j�Ƃ���͐ό`�ԂɁA����߂Ă悭���Ă����̂������i�}1-9�j�B

34

�@����������^���n�`�����邱�ƂȂ���A�ΐ��̒J�n�`�ɂ͓���߂����̂������B |

�}1-9�@�}�[�Y�p�X�t�@�C���_�[���B�e�����ΐ��̕\��

�@�@�@�@�E�����ɌX�����̌Q�ꂪ������i�m�`�r�`�j

|

�@�t���b�e�B�h�`���l��(fretted channel�A�܂��K�Ȗ�ꂪ�Ȃ��j�Ƃ����̕���ȕ��L���J�n�`�ȂǁA�����̐������ނ����������Ȃ��̂����邵�A�D��`�̂t���J��̂��̂܂ł���B

�@�t�F�J�͒n����ł͒J�X�͂̐N�H��p�Ō`�������̂����ʂ����A�ΐ��ł��J�X�͂̂ł���悤�Ȏ������������̂��낤���B

�@����ɒJ�ȊO�̐N�H�n�`�Ƃ��āA�n����̊C�H�R��C�ݒi�u�̂悤�Ȃ��̂��݂��邱�Ƃ���A�k�����̒�n�̂��Ȃ�̕����́A�ꎞ���̊ԁA�C�ɂ������Ă����Ǝ咣���錤���҂�����B

�@���݂̉Α��͑�C���ƂĂ��ŁA�t�̂̐��͑��݂ł��Ȃ����A�ߋ��ɉt�̂̐�����ʂɂ������̂��Ƃ���A��C���Z���A�C���������͍��������ɂ������Ȃ��B

�@�������A���̂�����̂��Ƃ͂܂��킩��Ȃ����Ƃ������A����̒T���ۑ�Ƃ��Ďc����Ă���B

�@����ɂ��Ă��A���Ă͖L�x�ɑ��݂����t�̂̐��́A�ǂ����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤�B

�@�ΐ��̏d�͂����������Ƃ������āA��C�Ɛ��̂��Ȃ�̕����́A�����ԂɉF����Ԃɓ����o���Ă��܂����̂�������Ȃ��B

�@���邢�͋C��̊��≻�ƂƂ��ɁA���̑����͒n���̉i�v���y�w��Ɋ��ɁA�X�Ƃ��Ă����킦����悤�ɂȂ����̂��Ƃ��l������B

�@�ΐ��̒n���ɉi�v���y���ǂ̒��x����̂��́A�܂��悭�킩���Ă��Ȃ����A�Ɋ��ɂ��Ă͍ŋ߂��Ȃ�m���Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B

�@�ΐ��̋Ɋ��͋G�ߕω��ɂ���ď���������Ԃ��A�k�������~�̂Ƃ��͖k�Ɋ����A�씼�����~�ɂȂ�Γ�Ɋ����A���ꂼ�ꐬ������B

�@���˔\�������Ĕ����P�����߁A�]�����ϑ��̎��ォ�璍�ڂ���Ă������A���ꂪ���̕X�Ȃ̂���_���Y�f�̕X�i�h���C�A�C�X�j�Ȃ̂����߂����ẮA���낢��Ƌc�_���������B

�@�ߔN�ł́A�k�Ɋ��͉��������̕X�A�\�w�����h���C�A�C�X�A��Ɋ��͂قƂ�ǂ��h���C�A�C�X����Ȃ�A�Ƃ����l������ʓI�ł������悤���B

�@�Ƃ��낪�A�}�[�Y�O���[�o���T�[�x�C���[�̈��㔪�N�̊ϑ�����A��k���Ɋ��Ƃ���̂͐��̕X�ŁA�h���C�A�C�X�͓~�G�ɕ\�ʂ����������x�ɂ����Ȃ��炵�����Ƃ��킩���Ă����̂ł���B

�����āA�k�Ɋ��Ɠ�Ɋ������킹���X�̑��ʂ͎O��Z���`�l���Z������km�ƌ��ς����A�����S�����̕X���Ƃ���A�ΐ��̑S�\�ʂ���`��Om�̌����łƂ�܂��ʂɂȂ�̂��Ƃ����i���傤�ǃO���[�������h���������X�̗ʂɋ߂��j�B

36

�@�������āA���݂̉ΐ��\�ʂɂ��A���͕X�̌`�ł��Ȃ�̗ʂ����݂��邱�Ƃ��킩���Ă����킯�ł��邪�A����ł��ߋ��ɂ������ƍl������L�x�Ȑ��ʂ���݂�A���������ʂł͂Ȃ��������B

�@�ΐ��̐������ǂ������j�ɂ��A�܂������̓䂪��������Ă���B

�@�Ԃ��y�Ɗ�̐��̂́H

�@�ΐ����Ԃ��s�C���ɋP���̂́A�S�\�ʂ̎O���̓炢���Ԋ��F�̕����ł������Ă��邽�߂ł���B

�@���̕����������̂ł��邩�ɂ��ẮA���܁Z�N�ォ��Z�Z�N��ɂ����Ă��낢��Ƌc�_������A�S�̎_�����̐F�ł͂Ȃ����ƍl�����Ă����B

�@���Ƃ��t�����X�̂`�E�h���t���X��\�A�̂u�E�k�E�����Y�́A�ΐ��̕\�ʂƒn����̕����̔��˃X�y�N�g���Ȑ��̔�r���s���A���S�z�𑽂��܂y��ł��邤�ƌ��_�Â��Ă����B

�@���̂悤�Ȑ�B�̌�����w�i�ɁA��㎵�Z�N�o�C�L���O1����2���̒����D���A���߂ĉΐ��\�ʓy��̉��w�g���ڒ��ׂ邱�Ƃɐ��������B

�@���̌��ʁA�ΐ��̐Ԃ��y��́A��{�I�ɂ͊��S�z�̂悤�ȓS�_�������܂ނ��̂ł��邱�Ƃ��m���ɂȂ����̂ł��邪�A����ɉ����Ē��ڂ��ׂ����������炩�ɂȂ��Ă����B

�@�o�C�L���O�����D�ɐς܂ꂽ�w���u�����͑��u�����肵���ΐ��y��̉��w�g�����A�ގ�����n����̕����̑g���Ɣ�r���Ă݂�ƁA����͊e��̔S�y�z���╗�����������܂ރX���N�^�C�g�������Ƃ����y��Ɏ��Ă���A�܂��������������̌�����̑g���ɂ��߂����Ƃ��킩�����̂ł���B

�@���̂��Ƃ���A�ΐ��̐Ԃ��y�́A������̂悤�ȕ�₪�A�����N���̂����ɕ����������ʂł������̂ł��낤�A�ƍl������悤�ɂȂ����B

�@�n����̗Ⴉ�炢���A�Ԋ��F�̓y�낪������Ȃǂ̕����ɂ���Ăł��邽�߂ɂ́A���g�����Ȋ��������K�v�ł���B

�@���̂��߁A�ΐ��̐Ԃ��y�����A�ߋ��ɐ���������������̎Y���Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�������܂ꂽ�B

�@�������A�o�C�L���O�̒T���ł́A����̂��̂̑g���ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ŁA�y�������o������₪�ǂ�Ȋ�������̂��́A�킩��Ȃ��܂܂Ɏc����Ă����B

�@���̖��m�̖��́A���㎵�N�����l���̃}�[�Y�p�X�t�@�C���_�[�̒����ŁA���Ɍ����̎��������o����邱�ƂɂȂ����B

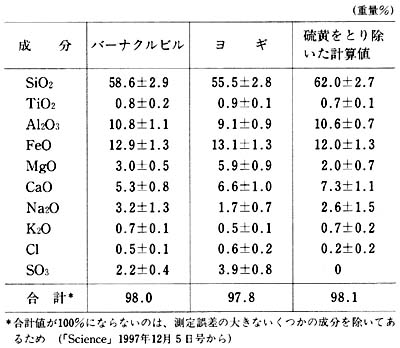

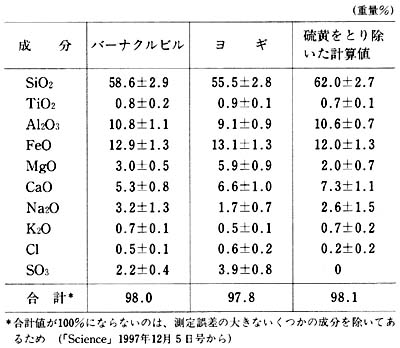

�@�p�X�t�@�C���_�[���ΐ��ɉ^�т����^���[�o�[�i�u�\�W���[�i�v�Ɩ����j�ɂ́A�A���t�@�v���g���w���X�y�N�g�����[�^�[�i�`�o�w�r�j�Ƃ������͑��u���܂�A���[�o�[�̈ړ��ƂƂ��ɘZ�����̓y��ƌ܂̊�ɂ��āA���w�g�������ׂ�ꂽ�i�\1-1�j�B

�@���̐��ʂ͑傫���������A����ƂƂ��ɁA�܂��V���Ȗ��_���o�Ă����̂ł���B |

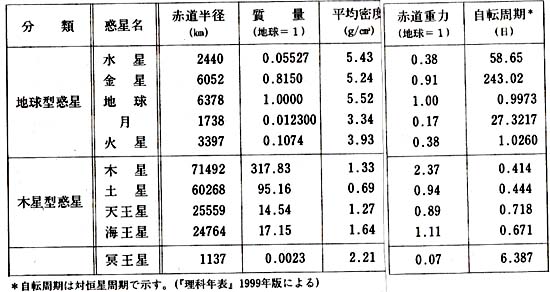

�\1-1�@�}�[�Y�p�X�t�@�C���_�[�����n�_�̊�̉��w�g��

|

�@���̕��͂ł����Ƃ����ڂ��ꂽ�̂́A�قƂ�ǂ̊�̑g�����A�\�z�ɔ����Ĉ��R�⎿���������Ƃł���B

�@���R��͌�����ɔ�ׂ�ƌ]�_�i�ri�n2�j�̗ʂ������A��蕪���̂�����ł���B

38

�@�������A���͒l���n���̒n�k�̕��ω��w�g���ɔ�r�I�߂����̂��������Ƃ������āA�ΐ��͈��R�⎿�̒n�k�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��b��ɂ̂ڂ����B

�@�������A����̕��͌��ʂ�������A�P���ɂ������Ƃ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B

�@���Ƃ��A�ΐ��N��覐͉Α��̒n�k�̒f�Ђƍl�����Ă���A���̑啔���͌����⎿�̑g���������Ă���B

�@�ΐ��̒n�k�������̉𖾂ɂ́A����̍L�͂ȒT�����K�v�ł���B

�@����A�p�X�t�@�C���_�[�����n�_�̓y��̉��w�g���́A�o�C�L���O�����n�_�̂��̂Ƃ悭���Ă��āA���܂荷�ق͂Ȃ������B

�@���������o�C�L���O1����2���̒����n�_�͘Z�Z�Z�Z�q������Ă���A1���ƃp�X�t�@�C���_�[�̒n�_����܁Z�Zkm���炢�ւ������Ă���B

�@�����̒n�_�œy��̐������悭���Ă��邱�Ƃ́A�ΐ��\�ʂ����т��ѐ�������鍻���ɂ���āA�ׂ������q���ψ�Ɋg�U���Ă��邽�߂��낤�ƍl������B

�@�������āA�܂��킸���̒n�_�ł̒����Ƃ͂����A��Ɠy��̉��w�g�����Ђƒʂ�킩���Ă������Ƃ́A����܂ł̉ΐ��T���̑傫�Ȑ��ʂł���B

�@�������A�y�낪�ق�Ƃ��Ɋ�̕����ɂ���Ăł������̂Ȃ̂��ǂ����ɂ��ẮA�܂��͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��B

�@�p�X�t�@�C���_�[�����n�_���ӂ̉摜���������ł́A��ΌQ�͓y�뗱�q�����Ԃ��ĉ��ꂽ������������̂́A�����Ԃ�V�N�Ȋ�������Ă���B

�@�������ă{���{���ɂȂ��Ă���悤�Ȋ�͂قƂ�nj�������Ȃ��̂ł���B

�@��̕����Ɠy��̐������A�ΐ��łǂ̂悤�ɂ����������́A���ꂩ��̏d�v�Ȍ����ۑ�ɂȂ邾�낤�B

�@�p�X�t�@�C���_�[�̉摜�ɂ́A�����ЂƂC�ɂ�������̂�����B

�@�Ԓ������n�ʂ̉������ɁA���ׂ������ē����ۂ��A��̂悤�Ɍł܂�������������B

�@�X�N�[�r�[�h�D�[�Ɩ��Â���ꂽ��Ȃǂ������ŁA�\�W���[�i�̑���ł͓y��̉��w�g���ɂ悭���Ă����B

�@�����͒Y�_���₩������̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��l�����Ă���B

�@�^���̂��ƂɎc���������܂肪���オ���āA�Y�_���Ȃǂ̒��a�����ʼn��������̂�������Ȃ��̂ł���B

�@�ΐ��̓y����ɂ́A�܂������̔閧����������Ă���ɂ������Ȃ��A���ꂩ��̒T�����y���݂ł���B

40

�@�@�@2�@�n���̊��E�����̃x�[�����͂�

top

�@�ΐ��ƂȂ��Œn���̗��ׂ̂�����̘f���������ł���B

�@�悢�̖����A�����̖����Ƃ��Đe���܂�Ă��������́A�n���̂��������̋O�����܂��A�n���Ɉ�ԋ߂Â��f�����B

�@�Ƃ��낪���̘f���́A�����ԑ����̓�ɂ܂�Ă����B����Ƃ����̂��A�����͒n�����猩��ƁA�������z�ɋ߂��Ƃ����������Ă��āA���z������̊p�x�ȏ㗣��邱�Ƃ��Ȃ��B

�@���̂��߁A�ϑ��ł��鎞�Ԃ�����߂Č����Ă��܂��̂ł����i���z�������Ƃ̐���ɂ悢�̖����A���̏o�O�̓���ɖ����̖����Ƃ��Č�����̂͂��̂��߂ŁA�^�钆�Ɍ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��j�B

�@�������A�����͒n���ɋ߂Â��قǖ�̑����Ђ낪���Ă��Č����ɂ����Ȃ邵�A�]�����ł̂����Ă����������P������ŁA�\�ʂ̖͗l�Ȃǂ͂قƂ�nj�������Ȃ��̂��B

�@����Ȃ킯�ŁA�����͈�ԋ߂��ƂȂ�̘f���ł���Ȃ���A�����ŋ߂܂ł킩��Ȃ����Ƃ��炯�̓V�̂ł������B

�@���̋����̔閧�͂ǂ̂悤�ɂ��Ė��炩�ɂȂ��Ă����̂��낤���B

�@�n���̌Z�퐯�͕ς���

�@�����͂˂ɔZ����C�ƌ����_�ɂƂ肩���܂�Ă���B

�@���̂��Ƃ͂��łɈꎵ�Z��N�ɁA���V�A�̑�Ȋw�҂l�E�u�E�����m�\�t�i�ꎵ���`�ꎵ�Z�܁j���C�t���Ă����Ƃ����B

�@���̌����_�̃x�[���́A�����̕\�ʂ��������������Ă��������ł͂Ȃ��B

�@�ڈ�ɂȂ���̂��S����������Ȃ����߁A�傫���i���a�j�⎩�]�����������A�m���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ������̂ł���B

�����̓�́A�悤�₭���Z�Z�N��ɓ����Ă��������������Ă��邱�ƂɂȂ����B

�@���ʂ̌��w�]�����ł͂قƂ�ǂȂ����ׂ̂Ȃ������ϑ��ɁA�L���Ȏ�i�ƂȂ����̂̓��[�_�[�ł���B

�@����ʂ��Ȃ��_���A�g���̒����d�g�Ȃ�ʂ邱�Ƃ��ł���B

�@�����Ń��[�_�[���瑗��ꂽ�d�g�́A�����\�ʂŔ��˂��Ă��ǂ��Ă��邩��A���̎��Ԃ�g�����Ɋϑ�����A�\�ʂ̗l�q�Ȃǂ����߂�͂��ł���B

�@���̓d�g�ϑ��͂܂��A�����̎��]�̉𖾂Ɍ��ʂ������B

�@���������]���Ă���Ƃ���ƁA�����ʂ̒������Ŕ��˂����d�g�ƁA���̂ق��Ŕ��˂����d�g�̊Ԃɂ́A�����Ȕg���̂�������������B

�@���Ƃ��Ή��̂ق��Ŕ��˂����d�g�́A�����̒n�ʂ��������ɋ߂Â��^�������Ă���Δg���������Ԃ�Z���Ȃ�A�t�ɉ�������^�������Ă���Ώ��������̂����B

�@�悭�m��ꂽ�h�v���[���ʂƂ������ۂł���B

�@���̊ϑ��́A�J���u�C�̃v�G���g���R���ɂ���A���V�{�ϑ����̎O�Z�Zm�僌�[�_�[�Ȃǂ��g���ĂȂ��ꂽ���A����ꂽ���ʂ͂܂��ƂɈӊO�Ȃ��̂ł������B

42

�@�����̎��]�^���́A�������̒n�������̑����̘f���Ƃ͈قȂ��āA�t����i�����琼��������]�j�������̂��B

�@���������]�����͓�l�O���Ƃ����A����߂Ă�����肵�����̂ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@���������z���ЂƂ܂�肷�鎞���i���]�����j�͖�O��ܓ��ł��邩��A���]�����͌��]���������������ƂɂȂ�B

�@����͑��z�n�̘f���̒��ł͈ٗ�̂��ƂƂ�����B

�@�����͂����납�炱��Ȏ��]������悤�ɂȂ����̂��낤���B

�@���̂킯�͂܂��悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@���āA�����ɂ͈ȏ�ɂׂ̂��悤�ȓ��ق����ڗ��Ƃ͂����A�Z�퐯�Ƃ��o�q���Ƃ����邭�炢�A�n���Ƃ悭�����ʂ����f���ł��邱�Ƃ��m���Ȃ̂��B

�@���̐ԓ����a�͘Z�Z�ܓ�q�A���ϖ��x�͌܁E��l�֟��ŁA�n��������⏬�������x�A�܂��\�ʏd�͂��n�����ꊄ�قǎア����������A�������������ɍ~�藧�����Ƃ��Ă��A��a���͂قƂ�ǂȂ����낤�B

�@�Ƃ��낪�A�����̋����̐��E�́A�n���Ƃ͎��Ă������ʂ����낵���ꏊ�ł��邱�Ƃ��A�T���@�̊ϑ��Ŏ��X�Ɩ��炩�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@������K�ꂽ�T���@�ɂ́A�͂����Ăǂ�Ȑ��E���҂������Ă����̂ł��낤���B

�@�������ʂ̂͂Ă̒n���̐��E

�@�T���@�ɂ������̊ϑ��͈��Z��N����͂��܂����B

�@���̔N�̕��A�A�����J�̃}���i�[10���͋����̒��S����܁Z�Z�Zkm�̋�����ʉ߂��āA��C���Ȃǂ̊ϑ����s�������A���̎��A�����̕\�ʂ͎l�Z�Z�������������ł���炵�����Ƃ����Ƃ߂��B

�@�������M���̂͂�����x�\�z����Ă������Ƃł͂��������A���̊ϑ��͑傢�ɋ����ɒl������̂ł������B

�@�������n�߂ɁA���̌㎟�X�ƒT���@���K��邱�ƂɂȂ邪�A�����̋����T���ő����̐��ʂ��������̂́A�\�A�̃x�l���V���[�Y�ł���B

�@���Ɉ�㎵�Z�N���ܓ��A�����ɏ��̓�����͂������x�l��7���́A�������Z���Ԃɂ킽���ăf�[�^�𑗐M���A�\�ʉ��x�l���l���A�\�ʋC����Z�C���Ƃ����A�����ׂ��ϑ��l�������炵���̂��B

�@���̒l�͂��̌�̒T���ł��ǔF����A���������̂��������Ƃ�����Â���ꂽ�B

�@��C�̑g���ɂ��Ă��A�y�l���V���[�Y��A��㎵���N���ɋ�������O���ɂ̂����A�����J�̃p�C�I�j�A�r�[�i�X���̊ϑ��Ȃǂɂ���āA���킵�����Ƃ��킩���Ă����B

�@����ɂ��ƁA������C�̎听���͓�_���Y�f�n�n���ŋ�Z�E�l�����߁A�c��͒��f�i�m2�j���O�E�l���A���Ǝ_�f�i�n2�j�␅���C�i�g2�n�j�͍��ՂĂ��ǂ����Ȃ��B

�@��_���Y�f���啔�����߂Ă���Ƃ����_�ł́A�ΐ��̑�C�g���ɂ悭���Ă��邱�Ƃ����ڂ����B

�@���������n���̂悤�ȍ��������̐��E�ɐg���������Ƃ��ł���Ƃ�����A�ǂ�Ȍ��i���ڂɂ͂��邾�낤���B

�@�܂��܁Z�Z���߂������̊��ł́A�t�̂̐��͑��݂ł��Ȃ����Ƃ͂������A�Z�_�╦�_�̒Ⴂ�������Z���邩�������Ă��܂��Ă��邾�낤�B

�@���Ƃ��Ή��̗Z�_�͎O�E�܁��A���̗Z�_�͓�O��E�ぎ�i�Ƃ��Ɉ�C���ł̒l�j�ł��邩��A�����̋����͋�Z�C���̂��Ƃł��t�����Ă���\���������B

44

�@�܂��A��Z�C���Ƃ����\�ʋC���́A�n����ł����ΐ��[��Z�Zm�̐[�C�̐����ɑ�������B

�@���炩���������̑̂Ȃǂ̓y�V�����R�ɉ����Ԃ���A�܁Z�Z���߂������ŏ����Ă��ɂȂ邾�낤�i�_�f���قƂ�ǂȂ�����R���邱�Ƃ͂Ȃ��A�������̃X�����ɂȂ邾���ł���j�B

�@��_���Y�f���啔���̍��������̑�C�̏�Ԃ��A�����ƓƓ��̂��̂��낤�B

�@��_���Y�f�͈�C���̂��Ƃł́A�C�̂���ő̂ցA�܂��͂��̋t�̑��ω����������炸�A�t�̂̏�Ԃł͑��݂��Ȃ��̂����ʂł���B

�@���������͂������Ȃ�Ɠ�_���Y�f���t������B

�@���������āA��Z�C��������Γ��R�퉷�ł͉t�����Ă��܂��B

�@�Ƃ��낪�l���܂ł̍������ł͋�Z�C���̈��͂��������Ă��t�����Ȃ��̂��B

�@�Ƃ͂����Ă��A����͉t�̂ɋ߂������̂��Ȃ�Z���ȋC�̂ɂ������Ȃ��B

�@���̂悤�ȔZ����C���A�ǂ�ȉ^�������Ă��邩����������Ƃ���ł��邪�A����܂ł̒T���@�̊ϑ��ł́A�\�ʋ߂��ł̗����i�����j�͂�����肵�����̂炵���B

�@���āA������C�ł̋����͂܂�����B�����������ۂ肨�����Ă���_�̐��̂ł���B

�@���̉_�͍��x�܁Z�q������𒆐S�ɁA������Z�q�ȏ���̕������w�������Ă��邪�A������\���\�闱�q�́A�n����̉_�Ɠ������H��X���ł͂Ȃ������ŁA��̂ǂ�ȕ����Ȃ̂����낢��Ƌc�_����Ă����B

�@�����āA���z���ˌ��̕Ό��ϑ��Ȃǂ���A�Z���_�̉t�H�ł��邱�Ƃ��ŏI�I�Ɍ��_���ꂽ�B

�@����͂܂��ƂɃV���b�L���O�Ȏ����ł������B

�@�������A�_�������ɗ��_�̗������łł��Ă���Ƃ���Ə����łȂ���Ȃ�Ȃ����A���ۂ̉_�͂�≩�F�����������F�����Ă���B

�@���̂��Ƃ���A�_�ɂΗ����̗��q���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�@�_�����闰�_�̗��́A�_�w���ł����������Đ�������ƁA�₪�ė������Ă������낤�B

�@���������x�O�Z�q���炢�̂Ƃ���܂ŗ�����ƁA�����̂��߂ɏ������āA�܂����Ƃ̉_�̑w�ɂ��ǂ��Ă����B

�@�܂�A���_�̉J�͒n�\�ɂƂǂ����Ƃ͂Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�ɂ��ċ�����C���ł́A���_�𒆐S�Ƃ��������z���������Ă���̂�������Ȃ��B

�@����ɂ��Ă��A���̉_�������ʂ̗��_�́A�ǂ̂悤�ɂ��Ăł����̂��낤���B

�@���̌��͋����̉ΎR�����ɊW������ƍl���Ă���l�����邪�A�͂�Ƃ��̂Ƃ���͂܂��킩���Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁA�����̐��E�͂ǂ����Ă���Ȃɂ��ߍ��Ȃ̂��낤�B

�@�n���̌Z�퐯�Ȃ�A���̊��͒n���Ǝ��Ă��Ă��悳�����ł͂Ȃ����A�Ǝv����������낤�B

�@�ܔM�n���̐��E�ɂȂ���������������Ƃ��Ƃ߂��Ă���킯�ł͂܂��Ȃ����A�l������V�i���I�͂���B

�@�����͒n���������z�ɋ߂��A�Ƃ鑾�z�̔M�G�l���M�[���n���̓�{�߂��ɂȂ�B

�@���̂��߁A���n���ォ�瑶�݂����A��_���Y�f�Ɛ����C�̑�C�̉������ʂ��A�����x�I�ɂ����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@����Ή������ʂ̖\�������������̂��B

�@���̂��ߏ���ɂ̂ڂ��������C�́A���z����̋������O���������Đ��f�Ǝ_�f�ɕ������A���f�͂��Ȃ�̗ʂ���C���O�֓����Ă��܂����̂��낤�B

�@�ŋ߂̒T���@�̊ϑ��ɂ��ƁA������C���̐��f�i�g�j�ɑ���d���f�i�c�j�̊����i�c�^�g��j�́A�n���̈�Z�Z�{���������Ƃ��킩���Ă����B

46

�@���̎����́A���ċ����\�ʂɑ�ʂ̐����������؋����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@�Ȃ��Ȃ�A������������Ă��A�d���f�͐��f�ɔ�ׂē����ɂ�������ł���B�����ɂ���̂ɁA�C�����݂��鎞�オ�������̂�������Ȃ��̂��B

�@�n���Ƌ����̉^�������̂��A�������ʂ̖\���ł������̂��Ƃ�����A�������̒n���͂Ȃ�ƍK�^�ȏ����ɂ߂��܂�Ă����̂��낤�B

�@�x�[���̉��̎Ⴂ��n

�@�����_�̃x�[���ɂ�����ꂽ�����̑�n�́A���ʂ̌��Ō��邩����́A��Ɏ������̑O�ɂ��̎p�������Ă͂���Ȃ��B

�@�ł��d�g�Ȃ�A������g����h���Ƃ��ł���B

�@�d�g�͉_�̑w��ʂ�ʂ��邱�Ƃ��ł���ƑO�ɂׂ̂��B

�@�����ŁA���[�_�[���������ēd�g�������̕\�ʂɂ��āA���̔��˔g����͂��ĕ\�ʂ̋N�����摜�ɂ���킷���@���J������Ă����B

�@���̕��@�ő傫�Ȑ��ʂ��������̂́A��㎵���N�ɋ������܂��O���ɂ̂����A�����J�̃p�C�I�j�A�r�[�i�X���ł���B

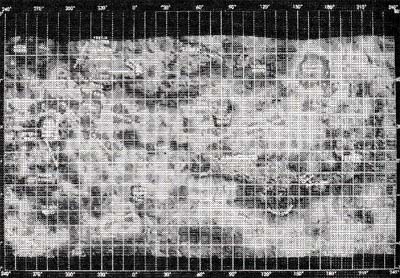

�@���̒T���@�́A�����\�ʂ̂قƂ�ǂ��Z�`�l�Zkm�̉𑜓x�ŎB�e���A���߂Ă̋������[�_�[�n�}������ꂽ�i�}1-10�j�B |

�}1-10 �p�C�I�j�A�r�[�i�X���̋������[�_�[�n�}�i�m�`�r�`�j

|

�@�Â��Ĉ�㔪�O�N�ɂ̓\�A�̃x�l��15����16�����A�����̖k��������`��km�̉𑜓x�łƂ炦�A�k�ɂ𒆐S�Ƃ����k�����̂�肭�킵���n�}���ł��オ�����B

�@�����̐��ʂ������āA����Z�N������́A�A�����J�̃}�[�����T���@�ɂ���S�I�ȎB�e���͂��܂����B

�@�}�[�����̃��[�_�[�́A�����ō���܁Zm�A�����O�Zm�Ƃ�������܂łɂȂ����𑜓x�ŋ����\�ʂ̋㊄�𑖍����A�������������Ȓn�}�����������B

�@�܂��A�}�[�������Ƃ炦���l�X�Ȓn�`��n���\���̉摜�́A�����̗��j���𖾂��邤���ŋM�d�Ȏ����ƂȂ���̂ł���B

�@�ȏ�̒T���ŁA�����̕\�ʌ`�Ԃ͎�ɂƂ�悤�ɂ킩���Ă������A�����v��Ύ��̂悤�ɂȂ�B

�@�܂��A�S�\�ʂ̘Z�Z���ȏ�͂Ȃ��炩�ȕ����ŁA���̋N��͔��a�Z�Z�ܓ�km�̋������ϖʂ����q�ȓ��ł���B

�@��������������n�͖��Z���A�܂����ϖʂ����Ⴂ��n�͎O�Z����Ƃ��������ł���B

�@���n�̒��Ŗڗ����̂ɁA�k�ɂɋ߂����ܓx�ɂЂ낪��C�V���^���嗤�i�I�[�X�g�����A�嗤�قǂ̑傫���j�ƁA�ԓ������̃A�t���f�B�e�嗤�i�A�t���J�嗤�̑傫���ɑ����j������B

|

�}1-11�@�����̃V�t�ΎR�@��O�̎R���ɗn�◬��������

�@�@�@�@(�}�[�����̉摜���痧�̉��������́i�m�`�r�`)

48

�@���������l�q�����܂��ɂ݂�A�����͑S�̓I�ɂ́A���Ȃ蕽�R�ȕ\�ʂ������Ă���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@���ɁA�}�[�����̉摜����ׂ��������ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA�܂�������Ƃ���ɁA��������̉ΎR�����݂��邱�Ƃ��킩��B

�@���a��Z�Z�q���������^�̏|��ΎR���i�}1-11�j����A�����ȃh�[����̉ΎR�̂܂ŁA�܂��J���f���n�`���K�͂ȗn�◬�܂ő��ʂł���B

�@�����ł͒n�k�̌`���Ɛi���ɁA�ΎR�������d�v�Ȗ������͂����Ă������낤�Ƃ������Ƃ�����������̂��B

�@�����ΎR�n�`�̑����́A�n����ΐ��ɂ�����̂Ƃ悭���Ă��邪�A�����Ɠ��́A����߂ă��j�[�N�ȉΎR�n�`���������������Ă���B

�@���̈���p���P�[�L��̃h�[���ł����i�}1-12�j�B |

�}1-12�@�����̃p���P�[�L��h�[���ΎR

�@�@�@�@�e�X�̒��a��25km,������100m�i�m�`�r�`�j

�}1-13�@�}�[�����̃��[�_�[���Ƃ炦�������̃R���i(��\��)

|

�@���a�͓�Zkm�O��A�������Sm�قǂ̂��̂ŁA��r�I�S���̂���}�O�}���������Ɨ��o���Ăł������̂炵���B

�@����ɁA��^�̉ΎR�n�`�ƍl��������̂ɁA�R���i�Ɩ��Â���ꂽ����Ȋ�\���������i�}1-13�j�B

�@���a�͘Z�Z�q���炢����ő��Z�Z�Zkm�ɂ���сA���S�~�����ˏ�̊���ڂ��Ƃ��Ȃ��Ă�����̂������B

�@���̂悤�Ȓn�`�́A�}���g�������}�O�}�̏W�c���㏸���Ēn�k�������グ�����ʂł������̂ƍl�����A�����̓����[���̊����Ɛ[�����т��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������B

�@�����ɂǂ����ăR���i����������ł����̂��A�n���⑼�̘f���ł͂ǂ��������̂��A�܂��V���Ȍ����ۑ肪�o�Ă����Ƃ�����B

�@�����ł́A�悭�ڂɂ��ΎR�̂�����悤�Ȋ����̂ق��ɂ��A�d�v�ȉΎR�����̏؋�������B

50

�@����͕\�ʂ̘Z���ȏ���߂镽���̉ΎR�����ŁA���l�ȗn�◬��ӕ������L��Ȗʐςɕ��z���Ă���̂��B

�@�S���̒Ⴂ�����⎿�}�O�}���^���̂悤�ɂ��ӂꂽ�A����^��������̊��������߂��悤�Ȍi�ς��Ђ낪���Ă���B

�@���̏�ɂ́A�n�◬�ɂƂ��Ȃ��Ăł���`���l���n�`�����������z����B

�@�������������̉ΎR�����̂��Ƃ́A�����̊����j�������邤���Ō������Ȃ����̂��B

�@���̂悤�ȗ�₻�̑��̉ΎR�n�`�����Ă����ƁA�ǂ���S���̒Ⴂ�����⎿�}�O�}�̊����łł������̂̂悤�ɂ݂���B

�@����͊m�����낤���B

�@�����\�ʂ̕����̐����ɂ��ẮA���[�_�[�n�}�̍쐬�ƑO�サ�Ă������ɂ킩��悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@��㎵�ܔN�Ƀ\�A�̃x�l��9����10���͑������ŋ����\�ʂɓ�����A���߂Ēn�\�̗l�q���B�e�����B

�@�܂���㔪��N�ɂ̓x�l��13����14�����A���𑜓x�̍����n�\�̉摜�𑗂��Ă����B����������ƁA���炩�ɗ������̑傫�ȗn�◬��ΎR���I�̂悤�ȉӕ����Ђ낪���Ă���l�q���킩��B

�@�܂��A�����̕����̉��w�g���ɂ��Ă��A�x�l���W���`�M���A�y�K1����2�������炩�ɂ����B

�@����ɂ��ƁA�قƂ�ǂ̕����͒n����̌�����̑g���Ƃ���߂Ă悭���Ă���B

�@�������āA�����Ō����⎿�}�O�}�̍L�͂Ȋ������Â��Ă������Ƃ͉O���Ȃ��̂ƂȂ����B

�@�����\�ʂɂ́A�ΎR�̂ق��ɂ��f�w�⊄��ځA�Փ˃N���[�^�[�ȂǁA�l�X�Ȓn�`��n���\�����݂��邪�A�ΎR�����ɂ�������Ώە��قǂɖL�x�Ȃ��̂́A���ɗႪ�Ȃ��B

�@�����������̑�������r�I�V�N�Ɍ����邱�Ƃ́A�`���N�オ����قnjÂ��Ȃ����Ƃ���Ă���悤�Ɏv����B

�@�����炭�����̕\�ʂ́A�����ȉΎR�����ɂ���ĕ\��X�V������Ԃ��A���݂̕\�ʂ��`�����ꂽ�̂́A�n���w�I�Ȏ��Ԏړx�ł̘b�ł͂��邪�A��肠���V��������̂��ƂȂ̂ł��낤�B

�@����Ȃ�A�����̉ΎR�ɂ͂܂������Ă�����̂�����̂��낤���B

�@�����Ɍ��݂ł����ΎR������ƍl���邱�Ƃ́A����قǕs���R�ł͂Ȃ����A���̒��ړI�؋��͂܂��������Ă��Ȃ��B

�@����ǂ��A�ԐړI�ȏ؋��Ǝv������̂͂���̂��B�p�C�I�j�A�r�[�i�X���͈�㎵���N�����㔪�O�N��肂ɁA�����̉_�w�̏�œ�_�������i�r�n2�j�◰�_�i�g2�r�n4�j�̔Z�x�ɁA�傫�ȕϓ������������Ƃ��ϑ����Ă���B

�@����́A��㎵�Z�N��ɂ��������͂������ΎR�����̂������ƍl���Ă���l������B

�@�܂��A�������̒T���@���A�ׁ[�^�n��Ƃ����ΎR�n�т̏�ȂǂŁA�W���I�Ȉ�ȕ��d���ϑ����Ă���B

52

�@����Ȃǂ��A�啬�����ɔ��������ΎR�����Ɖ��߂��邱�Ƃ��\�ł���B

�@�l�Ԃ��悹���Ȃ����낵���n���̐��E�ɂ��A�n���Ɠ����悤�Ȋ��ΎR�����ł����݂���ƂȂ�ƁA����ȋ����ɂ��Ȃ�ƂȂ��e�ߊ����킢�Ă������ł͂Ȃ����B

�@�@�@3�@�A�o�^�̌Z��E���Ɛ��� top

�@�n���̗��ׂ̉ΐ��Ƌ����̎��́A���Ɛ�����K��Ă݂悤�B

�@���Ɛ����ɂ͑�C���Ȃ��A�\�ʂ͖����̃A�o�^�i�N���[�^�[�j�ɂ������Ă��āA���Â̎p���̂܂܂��c���Ă���悤�ɂ݂���B

�@���͒n���̉q���ł͂��邪�A�q���Ƃ��Ă͂��Ȃ�傫���̂ŁA���ƒn���͓�d�f���̊W�ɂ���Ƃ݂�l�������B

�@����Ȃ��Ƃ������āA�����ł͌����f���̒��Ԃɓ���Ď戵�����Ƃɂ��悤�B

�@�܂��A���z�Ɉ�ԋ߂������́A���傤�nj��Ɖΐ��̒��Ԃ̑傫���ŁA���ƂȂ�ׂĘ_����̂ɂ��������悢�i���������ł͂��邯��ǂ��j�B

�@�ł́A���Ɛ����͂��ꂼ��ǂ�ȓ������������V�̂Ȃ̂��낤���B

�@�܂����҂̊Ԃɂ́A�ǂ�ȗގ��_�⑊�ٓ_������̂��낤���B

�@�V�����嗤�g�����E�h�ւ̃`�������W

�@���͒n�����畽�ϋ�����O����km�̂Ƃ�����A�����قǂ̎����Ō��]���Ă���n���̉q���ł���B

�@���������̑傳��������݂�ƁA���͘f���̒��ԂƂ݂Ȃ��Ă��A���������������͂Ȃ��̂ł���B

�@���z�n�̘f���̉q���͈�ʂɁA���S�Ɉʒu����e�f���ɑ��āA�傫���̔䗦������߂ď������B

�@���Ƃ��Ζؐ��̎l��q���i�K�����I�q���Ƃ������j�́A���␅�����炢�̑傫���������Ă��邩�A���̑傫���̉q���ł����A���S�̖ؐ��ɑ��锼�a�̔�͎O�Z���̈ꂩ��܁Z���̈�ɂ����Ȃ��B

�@������������ȉq���ł́A�Ȃ�����䗦�͏������Ȃ�B

�@����ɔ�ׂ�ƁA���͔��a�ꌾ�x�ŁA�n�����a�̎l���̈ꋭ������̂��B

�@���܂�ɂ��傫������ł͂Ȃ����B

�@����Ȃ킯�ŁA�n���ƌ��̊W�͓�d�f���n�Ƃ݂Ă��悢���Ƃ����킩�肢�������邾�낤�B

�@���Č��́A�̂���l�X�̖��ƃ��}���̑Ώۂł������B�������܂��ē����`�ɂ݂��錎�ʂ̖͗l�́A������������̎p�Ɍ����Ă��A�l�X�Ȑ_�b��`�������܂ꂽ�B

�@�܂����̋K�����������������̂���Ԃ��́A����݂ɗ��p�����悤�ɂȂ�A���͐l�X�̐����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ɂ��Ȃ����B

�@���̂悤�Ȓ��ŁA�����Ȋw�I�ȒT���̑ΏۂɂȂ�͂��߂��̂́A�K�����I���V�̖]�����������ꎵ���I�̏�������ł��낤�B

54

�@���̃K�����I���g�A�萻�̖]�������g���āA��ςȋ����ƂƂ��Ɍ����ώ@�����B

�@�ނ̂��������X�P�b�`�ɂ́A������̌��ʂɁA�傫�ȃN���[�^�[����������ƋL����Ă���B

�@�K�����I�Ȍ�A�]�����̔��B�ƂƂ��Ɍ��̊ϑ��͑傢�ɂ����݁A���ʒn�`�̕��ނƋL�ڂ���ȖړI�Ƃ���A���ʒn���w�i�����w�j�Ƃ��镪�삪���W����B

�@�����Ĉ��l�Z�N�ɂ́A�]�����ϑ��ɂ��ƂÂ����̂Ƃ��Ă͍ő�́A���a���E�Zm�̑匎�ʒn�}���A�C�M���X�̂g�E�E�B���L���X�̎�ɂ���Ċ��������B

�@����͂܂��ɁA�]��������̌��̊ϑ��̓��B�_���������̂ł������B

�@�����������j���ւē�Z���I�㔼�̉F������ɓ���ƁA���̊ϑ��ƌ����͐V�����i�K���}���A����I�ɂ����ނ��ƂɂȂ邪�A������x���Ă����̂́A��͂茎�T���@�̔��B���Ƃ����Ă悢�ł��낤�B

�@�����N�̃X�v�[�g�j�N1���ȍ~�ɂ����錎�T���́A�}���ȃe���|�ł����߂��Ă������B

�@���܋�N�㌎�ɂ̓��i�Q�������ɖ����A����1������ɂ̓��i3�������̌��������ɂ܂�肱��ŁA�l�ނ�����܂Ō������Ƃ̂Ȃ��������̗������ʐ^�ɂ����߂��B

�@���̌���Z�l�N����č��̃��C���W���[7���`9���ɂ�錎�ʋߐڎB�e�B

�@���Z�Z�N�̃��i9���ƃT�[�x�C���[1���̌��ʓ���A���i�E�I�[�r�^�[1���`5���ɂ�錎�ʍ��𑜓x�B�e�Ɩ������ɂÂ��A���Ɉ��Z��N�`����N�̃A�|���F���D�ɂ��l�Ԃ̌��������B�����ꂽ�̂ł������B

�@���̌��T���̗��j�����Ԃ��Ă݂�ƁA�l�ނ��������M�S�Ɍ��ɏ�M���������ł������̔w�i�ɂ́A���m�̐��E�������Ɛ[���m�肽���A�Ƃ����l�ԂɂƂ��Ă̍����I�ȒT���S�i�m�I�D��S�j�����������Ƃ͔ے�ł��Ȃ����낤�B

�@��A�̌��T���̒��_������߂��A�|���v��́A�ă\��펞��̍��ƓI�АM�������������I�Ӗ������̋������̂������Ƃ�����B

�@����͊m���ɂ����Ȃ̂ł��邪�A�Ȋw�I�Ȗʂ���݂�A�P�Ȃ鐭���I�f�����X�g���[�V���������̂��̂ł͂Ȃ��d�v�Ȑ��ʂ������炵���A�Ƃ������Ƃ�������ƕ]�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����Ă��̒T�����A�Â��f���T���̔��W�̊�b�ł߂ƂȂ��Ă������̂ł���B

�@�v���A�}�����E�{�[���i���l�`��O��l�j�������̍��W�p���O�����߂ē��֗����Â��A����Ɏh�����������N���X�g�t�@�[�E�R�����u�X�i��l�l�Z�H�`��܁Z�Z�j�����x�͊C�H�Ő����߂����A�A�����J�嗤�ɓ��B�������Ƃ��A��q�C����������炷���ƂɂȂ����̂������B

�@����ɂȂ��炦�Ă����A���͐l�ނ��n���̏d�͚����o���ď��߂ē��B�����V�嗤�ł���A�������͗���ׂ��F����q�C����̖��J����������̂������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@���̐��牽���킩������

�@���i�����j�����Ō���ƁA���邭�P�����~�̂悤�ȉ~�Ղ̒��ɍ����͗l���݂���B

�@�����]�����ł̂����ƁA���邢�����͖����̃N���[�^�[�ɂ�����ꂽ�r�X�����p�����Ă���B

�@����A�Â������͂Ȃ߂炩�ŃN���[�^�[�����Ȃ��A���邢�n������Ⴂ�悤�ɂ݂���B

56

�@����͂��傤�ǖ��X�Ɛ������������C�ʂ��v�킹��̂ň�ʂɁg�C�h�Ƃ��Ă����i������͂Ȃ��j�B

�@����ɑ��Ė��邢�ق��̒n��́g���i�܂��͍��n�j�h�Ƃ�тȂ�킳��Ă����i�}1-14�j�B

�@�C�͌��ʂ̂����đ��́A���ɖk�����𒆐S�ɍL�����Ă���A�܂邭�����`�����Ă�����̂������B

�@���̊C�́A����Ȋ�̖~�n�i�x�C�X���j��n�₪���ߗ��ĂČ`�����ꂽ���̂ŁA�~�n�̌��`�͋���ȃN���[�^�[�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B

�@���͌��̃N���[�^�[�ɂ́A��͒��a���Skm���珬�͐�m�ȉ��̂��̂܂ł����āA���̌`�Ԃ�\������l�ł͂Ȃ��B |

�}1-14�@����(�����đ�)�̗��ƊC�̂�����

|

�@�����N���[�^�[��~�n�̐����ɂ��ẮA覐ΏՓː��i�O�����j�ƉΎR���i�������j�̒����_���̗��j�����������A�ߔN�ł͏Փː����L�͂ƂȂ�A�_���͂��łɌ����������ƍl����l�������Ȃ����B

�@���ɃA�|�����T���ɂ���āA���̗��Ɋp�I���̊�����������������Ƃ�A�Փˎ����ɂ�錤����������ɂȂ������Ƃ���A�A�|���Ȍ�͏Փː����吨���߂Ă���B

�@�m���ɏՓˋN���̃N���[�^�[���������Ƃ́A�ے�ł��Ȃ������ł��邪�A���l�ȃN���[�^�[�̐��������ꂾ�����܂������ł��邩�ǂ����͖�肪����@�Ǝ��͍l���Ă���B

�@����͂Ƃ������Ƃ��āA���̕\�ʂ��ǂ�ȕ����łł��Ă��邩�ɂ��Ă��A���낢��ȍl�����������B

�@�C�Ɨ��̋P�����̂������́A�����i��j�̉��w�g���̍��f���Ă���̂��낤�A�Ƃ����̂�����̈ӌ��ł��������A���̗\�z�́A���Z��N�����㎵��N�ɂ����ẴA�|���F���D�i11�`17���A13���͏����j�ƃ��i�T���@�i16���A20���A24���j�ɂ�錎�ʕ��������A��ɂ���Ċm���߂��邱�ƂɂȂ����B

�@�����A��ꂽ���̕����́A�傫���݂�ƁA�ΐ���̑g�D������������A���S���X�Ƃ���j�ӕ����A�j�ӕ������ł܂����p�I��A�̎O�ɕ������A���̂�������������{���I�Ȃ��̂ł���B

�@�����̕����̌������ώ@�≻�w���͂̌��ʂɂ��ƁA�܂��C�������͊�{�I�Ɍ����⎿�̂��̂ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@������͓S��}�_�l�V�E���������]�_���̏��Ȃ������ۂ���ł���A���̊C�����˔\���Ⴍ�Â��݂��邱�ƂƂ悭���a����B

�@����A���̊�͊p�I�₪�����A������o���G�e�B�������ĒP���ł͂Ȃ����A���̒��ɁA�J���V�E����A���~�j�E���ɕx�ޔ����ۂ��Β��⎿�̊�Ђ��A�����܂܂�Ă����B

�@���̂��Ƃ���A���̒n�v�͌��X�Β���̂悤�Ȋ����ł����̂ł͂Ȃ����A�ƍl������悤�ɂȂ����B

�@�����C�������˔\�������A���邭�P���̂́A���̂��߂������̂ł���B

�@����Ɍ��̊�́A���ː����f�̉�ς𗘗p�����N�㑪��@�ɂ���āA���ꂪ�����됶���������̂��Ƃ������Ƃ����ׂ�ꂽ�B

58

�@���̌��ʂ�v��A�C�̊�̔N��͎O�N����N�O�A���̊�̔N��͖�l�Z���N�`�l�܉��N�O�ŁA���̂ق������炩�ɌÂ��N��������Ă���B

�@���̔N�㑪��̌��ʂ́A���̗��j��g�ݗ��Ă邤���ŏd�v�Ȗ����������ƂɂȂ邪�A����ɂ��Ă͑�g�͂łׂ̂邱�Ƃɂ��悤�B

�@���̊�̌�������킩���Ă����d�v�Ȃ��Ƃ́A�܂��������邪�A���̒��Œ��ڂ��ׂ���A��̓_�ɂ��Ă��ӂ�Ă������B

�@���̑S�̓I�ȉ��w�g���͒n���̃}���g���㕔�Ɏ��Ă���A�S��}�_�l�V�E���ɕx�����Ȃ邱�Ƃ͊m�����Ǝv����B

�@�Ƃ��낪���̊�͒n���ɔ�ׂ�ƁA�i�g���E����J���E���Ȃǂ̊��������f�i��r�I�Ⴂ���x�ŋC�̂ɂȂ�₷�����f�j�ɂƂڂ����A���ɃJ���V�E���Ȃǂ̓���������f�i�C�̂ɂȂ�ɂ������f�j�������̂ł�B

�@���̂��Ƃ́A���̋N���Ƃ����傫�Ȗ��ɂ�������Ă���B

�@�����n�����番���ꂽ�Ƃ�����������A���͒n���Ɠ����ɓ����o�̉_���琶�܂ꂽ�Ƃ���Z����Ȃǂ́A�����邻�����B

�@�����ň�㔪�l�N���납��A�A�����J�̝T�w�҂����ɂ���āA����Փː��Ƃ����V�����l�����������͂��߂��B

�@���Ȃ킿�A���n�n���ɉΐ��قǂ̑傫���̓V�̂��Փ˂��A�������U�������V�̂̃}���g���������A�n���̂܂��ōĂяW�ς��Č����������A�Ƃ����̂ł���B

�@�����l����A�Փ˂ɂ�鍂���ŏ��������������������낤����A���Ɋ��������f���Ƃڂ������ƂȂǂ����܂������ł���A�Ƃ����킯�ł���B

�@����Փː��͋ߔN�l�C�����܂�A�x���҂��ӂ��Ă��Ă��邪�A�������̍���▵���_���w�E����āA�܂����l��[�������邾���̊w���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@���ꂩ��̌����̐i�W�����܂��邱�Ƃɂ��悤�B

�@���āA���̒T���̓A�|���Ȍ㒷��肋x�~��Ԃ��Â��Ă������A�ŋ߂ɂȂ��ĕ����̂������������͂��߂Ă����B

�@����l�N�ɃA�����J�̒T���@�N�������^�C�����A�܂����㔪�N�ɂ̓��i�E�v���X�y�N�^�[���A���ꂼ�ꌎ���k�ɂ܂��ɋO���ɂ̂�A�V�������ʂ������͂��߂��̂ł���B

�@���̐��ʂ̈�Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ���̂ɁA���̖k�ɂƓ�ɂ̕X�̔���������B

�@���̗��ɂɂ���N���[�^�[�́A���z�̌����i�v�ɂƂǂ��Ȃ���̕����ɁA�T���@����̓d�g�ϑ��Ȃǂɂ���āA���̕X�����݂��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B

�@���̊ϑ��̐��ۂɂ��Ă̍ŏI�m�F�͂܂��Ȃ���Ă��Ȃ����A���ꂪ�����Ƃ���A���̕X�͂ǂ����痈���̂��A�Ƃ�����肪�o�Ă���B

�@�V�����T���͂������Ă܂��V������ݏo���̂��B

�@���Ɏ��Ĕ�Ȃ鐅���̊�

�@�����͑��z�ɂ����Ƃ��߂��f���ŁA���z����̋����͒n���Ƒ��z�̕��ϋ����̎O���̈�قǂ����Ȃ��B

�@�܂�n�����猩��ƁA�������������������z�ɋ߂��Ƃ����������Ă���킯�Ŋϑ��ł��鎞�Ԃ��A���v�ォ���̏o�O�̈�`�Ԃ��炢�Ɍ����Ă��܂��̂ł���B

60

�@����Ȃ��Ƃ������āA�����͕\�ʂ̗l�q�����łȂ��A���]�������������Ƃ悭�킩��Ȃ������B

�@���������Z�Z�N��ɓ����āA�悤�₭����܂ł̊ϑ��̕ǂ��j���邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�܂��A���Z�ܔN�ȍ~�̃��[�_�[�ϑ��ɂ���āA�����̎��]�������ܔ��E�Z�ܓ��i���]�̌����͒n���Ɠ����j�ł��邱�Ƃ����Ƃ߂�ꂽ�B

�@���̒l�́A��ϖʔ������ƂɁA�����̌��]�����������̂��傤�ǎO���̓�ɑ������Ă���B

�@����������A�����͑��z����܂��ԂɁA�������g�͎O��܂��̂ł����i�]�k�Ȃ���A��̎����̒l�����̂悤�ɊȒP�Ȑ�����ɂȂ邱�Ƃ��g�s���i�����j�W�h�Ƃ����A���̘f�����q���ǂ����̉^���ł��݂���j�B

�@���̌��ʂƂ��āA�����̈ꒋ��͈ꎵ�Z���i���]�����̒l�̓�{�j�ł��邱�Ƃ��݂��т����̂ł��邪�A�Ȃ������Ȃ̂��́A������Ƃ��_���̑̑��Ƃ��čl���Ă݂Ă����B

�@�����̕\�ʂ��ǂ�ȏ�Ԃ����Ă���̂��������Ԃ̓�ł��������A��㎵�l�N�ɐ����ɐڋ߂����A�����J���}���i�[10���ɂ���āA�悤�₭�閧���Ƃ�������ƂɂȂ����B

�@�}���i�[10���͖��N�����ĎO���ɐڋ߂��A�����S�ʂ̎l�܁����B�e�����B

�@���̉𑜓x�͕��ψ�E��km�ŁA�n������]�����ŎB�e�������̎ʐ^�Ƈ����x�̂��̂Ȃ̂ŁA�K�����������̂������ʂł͂Ȃ����A����ł����̒T���ɂ���āA�����\�ʂ̒n�`�����߂Ė��炩�ɂȂ����̂ł���B

�@�ł́A�ǂ�Ȓn�`���݂�ꂽ�̂��낤���B

�@�Ђƌ��ł����A����̓N���[�^�[�ɂт�����Ƃ������Ă��āA���ʂƌ��܂����قǂ̕\�ʂł������i�}1-15�j�B

�@�����̔��a�͓�l�l�Zkm�Ō����������傫���A��C���Ȃ��̂ŁA���낢��ȓ_�Ō��Ɏ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�͂���Ă������A����قnj��Ɏ��Ă���Ƃ́A��͂�����ɒl������̂ł������B |

�}1-15�}���i�[10�����B�e����

�����̕\�ʁi�m�`�r�`�j

|

�@�������Ȃ���A�����猎�Ɏ��Ă���Ƃ͂����Ă��A��͂萅���ɂ͂���Ȃ�̌������邱�Ƃ��킪���Ă����B

�@�܂��A���ł͖��A�ɂ݂�ꂽ�C�Ɨ��̍��`�I�ȍ����A�����ł͂��܂�͂����肵�Ȃ��B

�@���̊C�ɂ�����悤�ȕ���Ȓn��ƃN���[�^�[�̑����n��̂������͂�����̂́A���E�͑Q�ړI�ł���B

�@�܂��A�\�ʂ̖��邳�i���˔\�j�����Ƃ͈قȂ��Ă���A�����̕����n�т͌��̍��n�̔��˔\�ɋ߂��A�N���[�^�[�̑����n��͂����Ɩ��邢�B

�@���̂������̌����́A���Ɠ��l�ɕ\�ʕ����̑g���̂������ɂ���̂�������Ȃ����A�܂����̏�Ȃ��̂ł悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@�����ł͌����⎿�}�O�}�̊����͂����炸�A�n�k�S�̂����̍��n�̕����ɑ�������Β��⎿�̊�łł��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����ӌ����o����Ă͂���̂����B

62

�@�}���i�[10���̎B�e�ł����Ƃ����ڂ����т��n�`�́A�J�����X�~�n�Ɩ��Â���ꂽ���a��O�Z�Zkm�i�����̒��a�̖�l���̈�j�̑��\���ł���B

�@�܂������ȏオ���B�e�Ȃ̂ł��܂�m���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A�~�n�̌��`�͏Փ˂ł����A�̂��ɉΎR�����������ߗ��ĂČ`�����ꂽ�A�ƍl���Ă���l�������B

�@���̂ق��A�����S�̂����k�������Ƃ������悤�ȋt�f�w�i���邢�͏Տ�f�w�j�̒n�`���ڗ����Ă���A����̂��킵���������]�܂�Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�����ő傫�ȓ�Ƃ���Ă������̂ɁA���ϖ��x�ُ̈�ȑ傫��������B

�@�����͌����������傫�����x�Ȃ̂ɁA���ϖ��x�͌܁E�O��g/cm3������A�n���̕��ϖ��x�i�܁E�ܓ�g/cm3�j�ƂقƂ�Ǔ����Ȃ̂��B

�@���̂��Ƃ́A�����̓����ɖ��x�̍������������Ȃ葽�����Ƃ��Ӗ����A�S���听���Ƃ����j������Ȃ�A����͐������a�̎��܁���������傫���ł��낤�ƌ��ς����Ă���B

�@���̂悤�Ȑ����̐����́A�����̒a�������ꏊ�����n���z�n���_�̑��z�ɋ߂������̈悾�������߂ɁA�d�����f�������W�܂��Ă��āA����炪�ޗ��ƂȂ��Đ��������܂ꂽ���Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƍl������B

�@�������܂�����ł́A���݂����傫���������Ă������n�����ɕʂ̓V�̂��Փ˂��āA���n�����̃}���g���������͂����ꂽ���ʁA���ΓI�Ɋj�̑傫�ȍ��̐������ł��オ�����̂��A�Ƃ������̋���Փː��Ɏ���������������l���o�Ă��Ă���B

�@����ɍŋ߁A�����ɂ��Ă̂�����̓䂪�o�Ă����B

�@�����N�Ƀv�G���g���R�̃A���V�{�V����̃��[�_�[�Ȃǂœ���ꂽ�����̍��𑜓x���[�_�[�摜����A�����̋ɒn�ɓd�g�̔��˗��ɔ��ɍ����������������ꂽ�B

�@����͉ΐ��̋Ɋ��̌`�ɂ悭���Ă���A�����̗��ɂ̉i�v�ɉA�̕����ɐ��̕X�����݂���؋��ł͂Ȃ����ƍl������悤�ɂȂ����B

�@���͌��̕X�̔������A���̐����̗Ⴉ��\������Ă����̂ł������B

�@�����̕X���i�����{�����Ƃ���j�A�a���̂悤�ȕX�V�̂̏Փ˂ɂ���Ă����炳�ꂽ�̂��낤�A�ƍl���Ă���l�����邪�A����ɂ��Ă��A���z�ɋ߂������̗̈�ɂǂ����đ��݂���悤�ɂȂ����̂��́A�傫�ȓ�ł���B

�@�����ɂ͂܂����̒T���@�����߂Â��Ă��炸�A���m�̕�������������c����Ă���B

�@��ꐢ�J�ɂ͐V�����T���@�𑗂�\�z�����Ă��Ă���̂ŁA���ꂩ��̌v������Ɋ��҂��������̂��Ǝv���B

�@�@�@4�@�_��Ɩ��f�̐��E�E����f�� top

�@����܂ł͑��z�n�̓����ɂ���f�������Ă������A���͑��z�n�O�����̋���f���ւƖڂ������Ă݂悤�B

�@���������̑O�ɁA�f���̐����ɂ��Ă̊�{�I�Ȃ��Ƃ�������Ɛ������Ă��������Ǝv���B

64

�@���z�n�̘f���̂����A���z�ɋ߂������E�����E�n���E�ΐ��̎l���i����Ɍ��������邱�Ƃ�����j�́A���a�����������ɂ͕��ϖ��x�������A�����̂ɂł��オ���Ă���f��ł���B

�@�����́A���ꂼ��̌��������Ȃ�������ʂ��������������Ă���̂ŁA�g�n���^�f���h�Ƃ���B

�@����ɂ������A���z���牓���ؐ��E�y���E�V�����E�C�����̎l�́A���a���傫������ł��锽�ʁA���ϖ��x�͒Ⴍ�A����t���t���̘f���ł���B

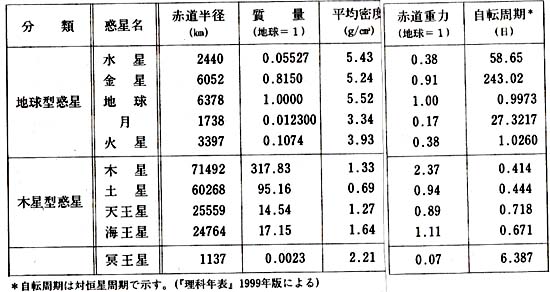

�@����͎�ɐ��f�Ȃǂ̌y�����f����ł��Ă��邽�߂ŁA�����̃O���[�v���g�ؐ��^�f���h�Ƃ����i�\1-2�j�B |

�\1-2�@�f���̐����ƕ���

|

�@�ł͖ؐ��^�f���́A����܂Őe����ł����n���^�f���̒��Ԃ����ɔ�ׂāA�ǂ�ȓ��F�������Ă���̂��낤���B

�@���ɋ���f���̐��E�ɂ́A�������̊��o���͂邩�ɂ������������Ђ���ł���̂ł���B

�@����f���ւ̃O�����h�c�A�[

�@�ؐ��^�f���͂ǂ���A�n������͂����Ԃ����݂ł���B

�@���z�n�̋�����\���Ƃ��A������������I�Ɏg�����[�g���@�ł́A�ƂĂ��Ԃɂ���Ȃ��قǑ傫�Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�悭�u�V���P�ʁv�i�����`�t�j�Ƃ����ړx����������B

�@��V���P�ʂ͒n���Ƒ��z�̕��ϋ����ŁA���E�܉�km�ɑ�������B���ꂩ��͂킸��킵���������āA�V���P���i�`�t�j���g�����Ƃɂ��悤�B

�@�����ŁA�e�f�������z����ǂꂭ�炢�̋����ɂ��邩�ׂĂ݂�ƁA�ؐ��܁E��`�t�A�y����E�Z�`�t�A�V�������E��`�t�A�C�����O�Z�E��`�t�ł���B

�@�����������قǑ��z���܂�鎞�Ԃ������Ȃ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A�e�f���̌��]�����͖ؐ�����N�A�y�����E�ܔN�A�V�������l�N�A�����ĊC�����ł͈�Z�ܔN�ɂ��Ȃ�B

�@�C�����́g��N�ԁh�́A��������������Ă��܂������Ȓ����Ȃ̂��B

�@�ؐ��^�̃O���[�v�̂����A�ؐ��Ɠy���͓���ł��悭������̂ŌÑォ��m���Ă������A�V�����ƊC�����͖]�����ł����ϑ�����̂͂ނ��������B

�@���̂��߁A�������悤�₭�ꔪ���I�ȍ~�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł������i���͈�܂[�W�Q�Ɓj�B

66

�@�����āA�����̘f���ɂ��鎄�����̒m���́A�]�����ϑ��̎���ɂ͂�������ꂽ���̂ł����Ȃ��A��͂莟�ւ̔��ɂ́A�T���@�̏o����҂͂��Ȃ������̂ł���B

�@�������Ȃ���A�ؐ��^�f���̒T���́A�ΐ��h�����̒T���ɔ�ׂ�Ƃނ��������ʂ������A�l�X�ȍ���Ƃ��Ȃ��B

�@�܂����ɋ������i�i�ɉ����A���B����̂ɉ��N���������Ă��܂��B

�@�����̘f�����߂����قNj��͂ȃ��P�b�g���K�v�ɂȂ�B

�@���������z���牓���������Ȃ̂ŁA���z�d�r�����܂�𗧂��Ȃ��Ȃ�A�T���@�̂��߂ɓƎ��̓d�������邱�ƂɂȂ�B

�@���ۂ�����������������Ƃ͂����A�n���ɋ߂��f���̎��́A�ؐ������̘f�����߂������Ƃ����C�^�����܂��Ă��Ă����B

�@��������㔪�Z�N��̏��߂ɂ́A���z�n�̋�̘f������ܓx�ȓ��̊p�x�̕����ɏW�܂邱�Ƃ��\������Ă����i������g�f������h�̎����ł��邪�A�e�f����������ƈ��ɕ��킯�ł͂Ȃ��j�A�ؐ������̘f�����킽������悤�ɒT���@�����ɂ́A��D�̋@��K��������̂��B

�@����Ȃ킯�ŁA�A�|��11�������ɓ����������Z��N���납��A�ؐ���y����T������v�悪�A�����J�q��F�����i�m�`�r�`�j�̎�ł����߂��A����͂܂��p�C�I�j�A�T���@�Ŏ����̂͂��тƂȂ����B

�@���Ȃ킿��㎵��N�O���Ƀp�C�I�j�A10�����A���̈�N��̈�㎵�O�N�l���ɂ̓p�C�I�j�A11�����ł��グ��ꂽ�B

�@10���͈�㎵�O�N��ɖ�11���͈�㎵�l�N��ɂ��ꂼ��ؐ��ɐڋ߂��A���̖ؐ��ߐڎB�e�Ɗϑ����s�����B

68

�@���̎�11���͖ؐ����X�C���O�o�C�i�ڋ߂����V�̂̏d�͂𗘗p���ĒT���@�̐i�H��ς�������������肷��q�@�j���Ĕ�s�o�H��傫���Ȃ��A���x���グ�ēy���ւƌ������A��㎵��N�㌎�Ɏ���悭�y���ڋ߂��͂������̂������B

�@�p�C�I�j�A10����11���͂������āA�����f���T���̂܂��Ƀp�C�I�j�A�i�J��ҁj�ƂȂ����킯�ł���B

�@�p�C�I�j�A���̐����ɗE�C�Â���ꂽ�Ȋw�҂����́A�Â�����i�Ɛ��\�̍����{�C�W���[�T���@�������������B

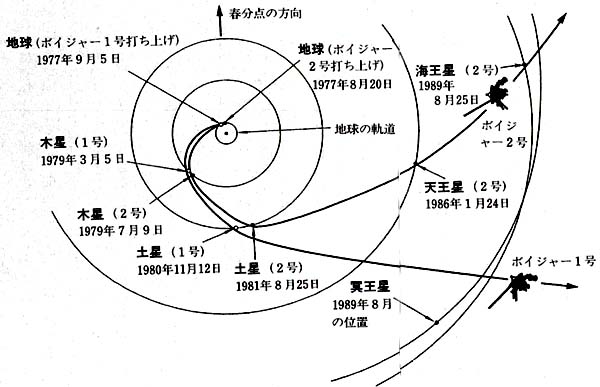

�@�{�C�W���[�͂܂��Q������㎵���N�����ɁA���̔������1�����ł��グ��ꂽ�B

�@1���͓r����2����ǂ������Ĉ�㎵��N�O���ؐ��ɁA2���͎����ɖؐ��ɐڋ߁A��@�Ƃ��ؐ����X�C���O�o�C���ēy���Ɍ������A��㔪�Z�N������1�����A����N�����ɂ�2�����A���ꂼ��y����ʉ߂����B

�@������1���͑��z�n��E�o���闷�ɏo�����A2���̕��͓y�����X�C���O�o�C���ēV�����Ɍ������A��㔪�Z�N�ꌎ�ɓV�����ɐڋ߁A����ɃX�C���O�o�C�������˂Ĉ�㔪��N�������ɁA�Ƃ��Ƃ��C�����ɓ��������̂ł������i�}1-16�j�B |

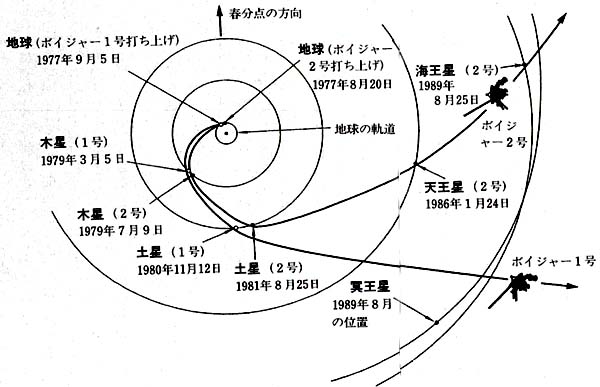

�}1-16�@�{�C�W���[�T���@�̔�s�o�H

|

�@�s��Ȉ��N�Ԃɂ���摾�z�n�̑�q�C�́A�������Đ������ɂȂ��Ƃ���ꂽ�B

�@���̒T���ɂ���āA�����f���̎��������߂Ď������̑O�ɂ��炯�o����A�l�ނ̑��z�n�F���͊i�i�ɐ[�܂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�Ȃ��A����f���̒T���̓{�C�W���[�Ȍ�������Ă���A����ܔN���ɖؐ��ɓ��������K�����I�T���@�́A�ؐ����܂��Ȃ��瑽���̐V�����ϑ����ʂ��������B

�@�܂���Z�Z�l�N�ɂ̓J�b�V�[�j�T���@���y���ɓ�������\��ŁA���̐��ʂ�������҂���Ă���B

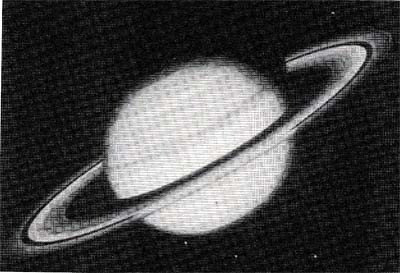

�@�f���̉��Җؐ��ƗD���ȓy��

�}1-17�@�ؐ��i�{�C�W���[1��) �i�m�`�r�`�j |

�}1-18�@�y���i�{�C�W���[2���j�i�m�`�r�`�j |

�@�ł́A�p�C�I�j�A��{�C�W���[�̒T���œ���ꂽ���ʂ����ƂɁA�ؐ��Ɠy���̎p����݂Ă������Ƃɂ��悤�B

�@�ؐ��͂����܂ł��Ȃ����z�n�ő�̘f���ł��̔��a�͒n���̖���{�A���ʂ͒n���̎O�ꔪ�{�������i�}1-17�j�B

�@����A�D���Ȏp�̓y���͂�������������������Ĕ��a�͒n���̋�{�]�A���ʂ͒n���̖��ܔ{�ł����i�}1-18�j�B

�@�ǂ�������ϖ��x�͒Ⴍ�A�ؐ��ł͈�E�O�Og/cm3�A�y���ł͂������Z�E���Zg/cm3�����Ȃ��B

�@���̓y���̕��ϖ��x�̒Ⴓ�͂�����ƈُ�Ȋ����ŁA���̖��x�����������킯������A�y�����v�[���ɂł��ق��肱��A�v�J�v�J�����Ă��܂����ƂɂȂ�B

70

�@�ؐ��Ɠy���̕��ϖ��x�͂���Ȃɂ�����������Ƃ͂����A���w�g����\���̂����҂ɖ{���I�ȍ�������قǂ���킯�ł͂Ȃ��A���̓�͂悭�����f�����Ƃ�����B

�@�ؐ��Ɠy���̖{�̂̑啔���͐��f�i�g2�j����Ȃ��Ă���A����ɏ��ʂ̃w���E���i�ge�j���������Ă���B

�@���̂悤�ȑg��������^�f���ł́A�����ɂ������Ă����ƁA�C�̂̐��f�͍����ň��k����ĉt�̕��q���f�ɂȂ�A����ɐ[���Ƃ���ł́A���̉t�̕��q���f���t�̋������f�ɓ]�ڂ��邾�낤�Ƃ������Ƃ��A���_�I�ɍl�����Ă����B

�@���̂��Ƃ́A�p�C�I�j�A��{�C�W���[�̏d�͒T���Ƃ��̉�͂ɂ���āA���Ȃ�m���炵���Ȃ��Ă����̂ł���B

�@�T�����ʂɂ��ƂÂ����f���ɂ��ƁA�ؐ��ł́A���w���̌�����Z�Z�Zkm�قǂ̐��f���听���Ƃ����C�w�̉��ɁA�C�̐��f����t�̐��f�ւ̑Q�ڑт��ւČ����t�̕��q���f�̊C���Ђ낪��A����͐[����km�܂łÂ��B

�@���̐[���ł̉��x�͈ꖜ���ȏ�A���͎͂O�Z�Z���C���ɂ��B���Ă���B

�@��km�����[���Ȃ�ƁA�t�̕��q���f�͉t�̋������f�ƂȂ�A����͌ܖ��Z�Z�Z�Zkm�̐[���܂łÂ��āA�t�̋������f�̕������}���g�����`�����Ă���B

�@�����ł����������f�Ƃ́A�������̂��ƂŐ��f���q���̓d�q���V�����A���R�d�q�Ƃ��ė����ł����ԂɂȂ������̂̂��Ƃł���B

�@����ɂ��̉��̒��S���ɂ́A���a�ꖜ�l�Z�Z�Zkm�قǂ̊�Ύ��̊j������ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�ɁA�ؐ��̓����͂ЂƂ����ɂ����A���̂���������������Ԃɂ��鐅�f�̐��E�Ȃ̂��B

�@���f�͒n����̂悤�Ɉ�C���̂��Ƃł́A�}�C�i�X��ܓ�E���ł̒��ቷ�łȂ��Ɖt�����Ȃ����Ƃ͂����m�ł��낤�B

�@���ꂪ�ؐ������̍����̂��Ƃł́A���x�������Ă����͂̌��ʂ̂ق����܂����ĉt�����Ă��܂��̂ł���B

�@�Ȃ�ƁA�n����ł̏펯�����������E���낤�B

�@����A�y���̓�������{�I�ɂ͖ؐ��Ǝ��Ă��邪�A�y���̎��ʂ͖ؐ����������ԏ������̂ŁA�����̈��͂��ؐ��قǂɂ͑傫���Ȃ��A�t�̕��q���f���t�̋������f�ɕς�鋫�E�i�O�Z�Z���C���̏ꏊ�j�́A�y�����a�̔����ɂ������O��km���̐[���ł���B

�@�������t�̋������f�̑w�̌����͈ꖜ�l�Z�Z�Zkm���炢�ł����Ԕ����B�����Ă��̉��ɂ͕X������Ȃ�j�����݂�����̂ƍl������B

�@�Ƃ���ŁA�悭�ώ@����C�t�����Ƃł��邪�A�ؐ��Ɠy�����A�ԓ������ɂ��ӂ�����i�������Ђ��Ⴐ���j�`�����Ă���B

�@���������̎��]�͔��ɑ����A���]�����͖ؐ��ŋ㎞�Ԍ܌ܕ��A�y���ň�Z���ԎO�㕪�Ƒ�ϒZ���B

72

�@�ؐ���y��������ȉt�̐��f�̃{�[���ł��邱�Ƃ��l����ƁA���̑������]�^���ɂ���Đ����鉓�S�͂������d�͂ɂ��������āA�ԓ������ɂӂ���`������o���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�@����ɂ��̑������]�^���́A�ؐ��Ɠy���̑�C�̉^���ɂ��e�����������A�_�̌`��\�������Ɠ��̂��̂ɂ��Ă���B

�@�]������T���@�̉摜�Ō���ؐ���y���̕\�ʂɂ́A��C���ɕ����ԉ_���ԓ��ɕ��s�ɑ����̎Ȗ͗l������o���Ă���B

�@���̖͗l�́A���邭�������i�]�[���j�ƁA�Â��Ԃ��ۂ����i�x���g�j�����݂ɑg�ݍ��킳�������̂ŁA�O�҂̓A�����j�A�i�m�g3�j�̕X������Ȃ��w�_�A��҂͗������f�A�����j�E���i�m�g4�r�g�j����Ȃ钆�w�_�ł���B

�@���̉��ɂ͐��H�ƕX�̉��w�_������ƍl�����Ă��邪�A�\�ʂ���͌����Ȃ��B

�@�_�����̂悤�ɓ�����������Ԃ̂́A�������]�̂��߂ɑ�C�̗���ɋ����]�����i�R���I���̗́j���͂��炭���߂��ƍl������B

�@�ؐ��̐ԓ��߂��̑тƎȂ̋��E�ł́A�b����Z�Zm�������鋭���ΐ����������Ă��邵�A�y���ł͂����Ƃ������āA�ԓ��t�߂ł̕ΐ����̕����͕b���܁Z�Zm�߂��ɒB����B

�@����͂ǂ̋����͒n����ł͂ƂĂ��l��������Ȃ����̂��B

�@�����ŁA�ؐ��̑�Ԕ���Y���킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B

�@��Ԕ��͖ؐ��̓�ܓ��x�t�߂ɂ����āA�����Z�Z�Z�Zkm�A���ꖜ�l�Z�Z�Zkm�ɂ���ԋ���Ȗڋʂ̂悤�Ȕ���ł���B

�@����͑т̃A�����j�A�̉_��������オ�����������ŁA��Z���̎����Ŕ����v�܂��ɉ�]����Q�����\���ł��邱�Ƃ��A�{�C�W���[�Ȃǂ̊ϑ��Ŋm���߂�ꂽ�B

�@����Βn����̑䕗�̂悤�Ȃ��̂ł��邪�A���̎����͔��Q�ɒ����A�ϑ����͂��܂��Ĉȗ��O�Z�Z�N�ԏ��������Ƃ��Ȃ��̂��B

�@�ǂ����Ă���Ȃ��̂��ł����̂��A���̐����͂܂��悭�����Ă��Ȃ��B

�@����ɁA��Ԕ��̈�ۓI�ȐԂ��F�̐��̂��A�܂��傫�ȓ�ł���B

�@�ؐ���y���̂͂�������C�̉^���̈�����A�������]�^���ɂ��邱�Ƃ͊m�����낤���A���ꂾ���ł͏\�������ł������ɂȂ����Ƃ������ł���B

�@���́A���f���Ƃ��A���z����Ƃ�M�G�l���M�[�̓�{�ȏ�̃G�l���M�[������������o����Ă���B

�@���̂��Ƃ��A����f���̑�C�i�C�ہj���ۂ́A�n���Ƃ͈قȂ�Ǝ����ݏo���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�Ȃ��A�y���������Ƃ����͂��鑶�݂ɂ��Ă��邠�̔�������A�ؐ��Ɠy���̐������̉q���ɂ��ẮA��O�͂łӂ�邱�Ƃɂ������B

�@���d�����V�����ƊC����

�@�ؐ���y��������������ɉ����̗₽���̈�ɁA�V�����ƊC����������B

�@���̓�̘f���́A�ؐ��^�f���̃O���[�v�ɓ�����Ă͂��邩�A���̐����͖ؐ���y���Ƃ������قȂ��Ă���B

�@�܂��傫���͂ǂ�����ؐ���y���̔����قǁA�n���̎l�{���炢�ŁA�قƂ�Ǒo�q�̂悤�Ȋ����ł���B

�@���ϖ��x�͓V��������E��g/����cm�A�C��������E�Z�lg/����cm�ŁA�C�����̂ق�����⍂���B

�@�܂��A���̗��f����]�����ł̂����ƐΐF�Ɍ����邱�Ƃ��A�ؐ���y���Ƃ͈قȂ�����ł���B

74

�@���̌����͂��̘f���̑�C���Ƀ��^���i�b�g4�j���܂܂�Ă��邽�߂ŁA���^���͑��z�����̐ԐF�����z�����Ă��܂��̂ŁA���ʂƂ��Đn���̌����������˂���Đ��ۂ������Ă���킯�ł���B

�@�����̂��Ƃ���킩��悤�ɁA�ؐ��^�f�������킵���݂�ƁA�ؐ��Ɠy���A�V�����ƊC�����A�Ƃ�����̃O���[�v�ɍו������ق������K���A�Ƃ������ƂɂȂ肻���ŁA���̂悤�ȍl�������Ƃ錤���҂����邭�炢�ł���B

�@���āA�V�������C�������A�]�����ϑ������ł͂���Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂ킩��Ȃ��܂܂��������A�{�C�W���[2���̊ϑ��ɂ���ċ�̓I�Ȃ��Ƃ����Ȃ薾�炩�ɂȂ��Ă����B

�@�܂��A���f���̓����ɂ́A�ؐ���y���ɂ���悤�ȉt�̕��q���f��t�̋������f�̌����w�͂Ȃ��炵���B

�@���̂Ƃ���A�����\���ɂ��Ă͂܂��������̈٘_�������āA�m�肵�����f���͂ł��ォ���Ă��Ȃ�����ǂ��A�ؐ���y���Ƒ傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B

�@��܂��ɂ����A�����[���܂Ő��f�Ȃǂ̔Z���K�X������A���S�ɋ߂��قǕX����̊����������Ȃ��Ă���悤�ł���B

�@�C�����̂ق������ϖ��x�������̂́A���S���Ɋ�Ύ��̕�������葽�����݂��邩��ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�@�\�w�������鐅�f���听���Ƃ����C�ɂ́A�w���E����^���Ȃǂ��܂܂�Ă���B

�@�܂��A��C���̉��x�����Ȃ�Ⴂ���߂ɁA��w�ɕ����ԉ_�̓��^���̕X���łł��Ă���B

�@�A�����j�A�̕X���̉_�Ȃǂ́A���݂���Ƃ���Ή��̕��ɂ��邩������Ȃ��B

�@�V�����ƊC�������A�ؐ���y���قǂł͂Ȃ����A���Ȃ葬�����]���Ă���B

�@���̎��]�����͓V�������ꎵ���Ԉ�l���A�C��������Z���Ԏ����ł��邱�Ƃ����Ƃ߂�ꂽ�B

�@���̑������]�^������C�̉^���ɉe��������ڂ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���邪�A���f���ɂ́A�ؐ���y���ɂ݂�ꂽ�悤�Ȑԓ������ɕ��s�ȉ_�̎Ȗ͗l�͖ڗ����Ă��炸�A�\�ʂ̗l�q�͔�r�I�P���ł���B

�@�������Ȃ���A���������̋����������邱�Ƃ͖ؐ��ȂǂɎ��Ă��āA�{�C�W���[2���̑���ɂ��ƁA�V�����ł͓�܌܁Z�x������ɕb����Z�Zm�������鋭�������������Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@�Ƃ��낪�ӊO�Ȃ��ƂɁA�C���������͑��̖ؐ��^�f���Ƃ������ē������ڗ����A��ܓ�Z�x�t�߂ł͕b���O�Z�Zm��������Γ����������Ă���B

�@�ǂ����Ă���Ȃ�����������̂��A�ӂ����Ȃ��Ƃł���B

�@�܂��C�����ł́A����������o�����M�G�l���M�[���A���z����Ƃ�G�l���M�[���O�{�߂���܂���Ă���A���̂��Ƃ���C�̊����ȉ^�������Ȃ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邪�A�V�����ł͓����G�l���M�[�ƊO���G�l���M�[�̎��x�͂قۂ荇���Ă���̂ŁA�����G�l���M�[�̌��ʂ��ǂ̒��x����̂��͂悭�킩��Ȃ��B

�@���̂��Ƃ͒P���ɂ͂����Ȃ��悤���B

�@�Ƃ���ŁA�C�����̉摜�������̐l�̖ڂ��Ђ����̂��A��ܓ�Z�x�t�߂ɂ����Ô����i�}1-19�j�B

�@�����O��km�̍L����������A�ؐ��̑�Ԕ���������̎p�����Ă���B

�@���Z���̎����Ŕ����v�܂��ɉ�]���鍂�C�����̉Q�����ł���_�ȂǁA�ؐ��̑�Ԕ��Ƌ��ʐ������邪�A�ǂ����Ă�����͈Â�����Ȃ̂��A���̗��R�͂킩���Ă��Ȃ��B

�@�܂����̑�Ô��́A�ؐ��̑�Ԕ��قǂɎ����������͂Ȃ���������Ȃ��B

76

�@�Ƃ����̂��A����l�N�Z���ɒn�����܂��n�b�v���F���]�������Ƃ����C�����̉摜�ɂ́A���̑�Ô��͎ʂ��Ă��炸�A���ł����\�������邩�炾�B

�@��Ô����߂����͂���[�܂��Ă����悤���B

�@��Ƃ���������A�ȑO����m���Ă������Ƃł͂��邪�A�V�����̎��]�����قƂ�lj��|���ɂȂ��Ă���̂���Ȃ��Ƃł���B

�@�������{�̂����łȂ��A��q���̋O�������A��ɂ��Ă���̂�����A�V������Ƃ�����Ƃ����|���ɂȂ��Ă���킯�ł���B |

�}1-19�@�C�����i�{�C�W���[2���j�i�m�`�r�`�j

|

�@���̌����ɂ��Ă�������Ƃ��������͂܂��Ȃ��B

�@�ϑ���i�̐i���ɂ���āA�f���̓�͎��X�ɂƂ���������Ă������A�܂��e�Ղɉ𖾂ł��Ȃ���������c����Ă���B

�@�������V���������ɂ���āA�܂��V�����䂪���������Ɛ��ݏo����Ă�����B

�@���R�E�̉��[���ɂ͋������肾���A���ꂾ���炱���T���ɂ���M���킢�Ă��悤�Ƃ������̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |