|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂彉復丂堦復丂擇復丂嶰復丂巐復丂廔復丂

戞擇復丂偍偳傝弌偨懢梲宯偺榚栶偨偪乗乗彫揤懱偺悽奅乗乗

1丂屄惈朙偐側塹惎偲傆偟偓側娐

丂丂丂惗偒偰偄偨塹惎亅妶壩嶳偺敪尒

丂丂丂椻偨偄昘塹惎偵巆偝傟偨妶摦偺愓

丂丂丂嫄戝榝惎傪偐偞傞恄旈偺僱僢僋儗僗

2丂彫榝惎偲渁惎偼愒偺懠恖偐恊愂偐

丂丂丂壩惎偲栘惎偺栤偺僊儍僢僾傪杽傔傞傕偺

丂丂丂彫榝惎偺宍傗惈幙偑傢偐偭偰偒偨 |

丂丂丂渁惎偲彫榝惎偺偐偐傢傝傪傔偖偭偰

丂丂丂棳傟惎偑岅傞旝彫揤懱偺旈枾

3丂曈嫬偺嬻娫偵傂偟傔偔昘揤懱

丂丂丂渁惎偼偳偙偐傜傗偭偰偔傞偺偐

丂丂丂曈嫬偺抧偺梇戝側乬偊偔傏乭偺娐

丂丂丂柣墹惎偼榝惎偟傗側偄丄偄傗榝惎偩 |

78

丂丂丂1丂屄惈朙偐側塹惎偲傆偟偓側娐丂top

丂懢梲宯偺庡栶偲傕偄偆傋偒榝惎偵偮偯偄偰丄崱搙偼榝惎傪傑傢傞塹惎傗丄彫榝惎丄渁惎側偳丄懢梲宯偺榚栶偲偝傟偰偒偨彫揤懱偵徟揰傪偁偰偰丄偦傟傜偺條乆側婄偮偒傗惈幙傪傒偰偄偔偙偲偵偟傛偆丅

丂榝惎偺婳摴偼偍屳偄偵戝偒偔棧傟偰偄傞偑丄偦偺娫偼偗偭偟偰嬻嫊側嬻娫偱偼側偔丄懡偔偺彫揤懱偑懚嵼偟偰偄傞丅

丂偨偩偙傟傜偺彫揤懱偵娭偡傞忣曬偼丄偙傟傑偱偒傢傔偰朢偟偄傕偺偱偁偭偨丅

丂偦傟偑嬤擭偺娤應庤抜偺恑曕偵傛偭偰丄彫揤懱偺條憡偑媫懍偵柧傜偐偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂傕偼傗彫揤懱偼擔堿偺懚嵼偱偼側偄丅

丂偦傟偳偙傠偐丄偙傟傜偺幚懺偑傢偐偭偰偒偰偙偦丄巹偨偪偼懢梲宯偺慡懱憸傪惓偟偔偮偐傓偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅

丂傑偢偼塹惎偐傜傒偰偄偙偆丅

丂惗偒偰偄偨塹惎乗乗妶壩嶳偺敪尒

丂堦嬨幍嬨擭嶰寧敧擔偺憗挬乮尰抧帪娫乯偺偙偲偱偁偭偨丅

丂僇儕僼僅儖僯傾廈俶俙俽俙僕僃僢僩悇恑尋媶強乮俰俹俴乯偺彈惈媄巘儕儞僟丒儌儔價僩忟偼丄儃僀僕儍乕1崋偐傜憲傜傟偰偒偨栘惎偺塹惎僀僆偺夋憸僠僃僢僋傪擖擮偵偡偡傔偰偄偨丅

丂偦偺栚揑偼丄僀僆偺嬤偔偵偁傞峆惎傪偝偑偟弌偟丄偙偺惎偲偺埵抲娭學偐傜僀僆偺婳摴傪惓妋偵偒傔傞偙偲偱偁偭偨丅

丂栚揑偺惎偺岝搙偼偐偡偐側傕偺偩偭偨偺偱丄儕儞僌忟偼儌僯僞乕夋柺偺姶搙傪彮偟偢偮忋偘偰偄偭偨丅

丂偦偺帪丄僀僆偺抧暯慄偵偦偭偰丄嫄戝側塉嶱忬偺暚墝偑尰傟偨偺偩丅

丂摉帪丄儃僀僕儍乕夋憸僠乕儉偺儊儞僶乕偼廡枛偺媥壣傪偲偭偰婣戭偟偰偄偨偨傔丄儕儞僌忟偺敪尒傪妋擣偡傞嶌嬈偼寧梛擔傑偱帩偪墇偝傟偨偑丄傗偑偰傑偓傟傕側偄壩嶳偺暚墝偱偁傞偙偲偑丄夵傔偰妋偐側傕偺偲側偭偨偺偱偁傞丅

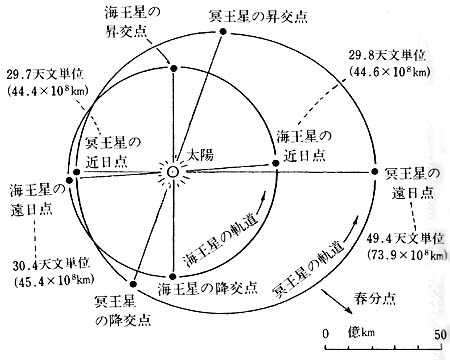

丂偟偐傕偝傜偵丄彮側偔偲傕榋偮偺壩嶳偑暚壩偟偰偄傞偙偲傕擣傔傜傟傞傛偆偵側偭偨乮恾2-1乯丅 |

恾2-1丂僀僆偺戝暚壩乮儃僀僕儍乕1崋乯乮俶俙俽俙乯

|

80

丂栘惎偵偼悢懡偔偺塹惎偑偁傞偑乮尰嵼抦傜傟偰偄傞偺偼堦榋屄乯丄偙偺偆偪堦榋堦仜擭偵僈儕儗僆偑敪尒偟偨巐戝塹惎偼摿偵桳柤偱丄堦斒偵僈儕儗僆塹惎偺柤偱恊偟傑傟偰偄傞丅

丂偙傟傜偼栘惎偵嬤偄傕偺偐傜弴偵丄僀僆丄僄僂儘僷丄僈僯儊僨丄僇儕僗僩偲柤偯偗傜傟偰偄傞丅

丂偙偺拞偱丄僀僆偼偦偺戝偒偝偲偄偄暯嬒枾搙偲偄偄丄抧媴偺寧偵偒傢傔偰傛偔帡偰偍傝丄偦偺惈幙偐傜偄偊偽抧媴宆榝惎偺拠娫偵擖傟偰傕彮偟傕偍偐偟偔側偄揤懱偱偁傞丅

丂僀僆偼庡偲偟偰娾愇幙偺暔幙偐傜側傝丄拞怱偵偼揝傪庡惉暘偲偡傞妀偑懚嵼偡傞偩傠偆偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂偝偰丄儃僀僕儍乕1崋偲俀崋偺娤應偺寢壥丄妶壩嶳偼慡晹偱堦乑屄偁傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

丂偙傟傜偺壩嶳偼丄偳傟傕偑摨偠傛偆側妶摦傪偟偰偄傞傢偗偱偼側偔丄偦偺妶摦條幃偵偼偄偔偮偐偺僞僀僾偑傒傜傟偨丅

丂嵟傕婯柾偺戝偒側暚壩偼儁儗偲偄偆柤偺壩嶳偱偍偙偭偰偍傝丄崅偝嶰乑乑km偵傕側傞暚墝偑塉嶱忬偵峀偑偭偰崀壓偟丄僀僆偺昞柺偵捈宎堦擇乑乑km偵傢偨偭偰暚弌暔傪偮傕傜偣偰偄偨丅

丂偙傟偼偳偺暚壩偼抧媴偺壩嶳偱偼椺偑側偔丄尰嵼抦傝偆傞尷傝丄懢梲宯偺壩嶳暚壩偲偟偰偼嵟戝偺婯柾傪傎偙傞傕偺偩丅

丂僀僆偼慡懱偲偟偰愒偔偐偑傗偔偑丄偦偺怓傁壩嶳妶摦偱曻弌偝傟傞暔幙偵娭學偟偰偄傞丅

丂偙偺愒偭傐偄暔幙偑棸墿傗偦偺壔崌暔偱偼側偄偐丄偲偄偆峫偊偼埲慜偐傜偁傝丄儃僀僕儍乕偺娤應偱摼傜傟偨斀幩僗儁僋僩儖偺夝愅偐傜偦傟偼妋偐側傕偺偵側偭偰偒偨丅

丂棸墿偼忢壏偱偼墿怓偑晛捠偱偁傞偑丄壏搙偑崅偔側傞偵偮傟偰愒偭傐偄怓偵曄傢傝丄嶰乑乑亷傪偙偡偔傜偄偵側傞偲崟偔側傞丅

丂堦曽僀僆偺昞柺偼慡懱揑偵偼愒偭傐偄偑丄偔傢巇慻傒傞偲敀丄僆儗儞僕丄愒丄崟側偳偺怓偑擖傝棎傟偰偄傞丅

丂廬偭偰僀僆偺昞柺偼丄棸墿偺怓偵懳墳偟偨條乆側壏搙暘晍傪帵偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

丂偟偐偟丄昞柺暔幙偑偡傋偰弮悎側棸墿偽偐傝偱偁傞偲傕峫偊傜傟偢丄偄傠偄傠側壔崌暔傗晄弮暔傕崿偠傝崌偭偰偄傞偲傒偨傎偆偑幚嵺揑偵巚傢傟傞丅

丂摿偵昞柺偺敀偄暔幙偼擇巁壔棸墿乮俽俷2乯偺憵偺傛偆側傕偺傜偟偄丅

丂愭偵傕偺傋偨傛偆偵丄僀僆偼抧媴偺寧偲戝偒偝傗惈幙偑偦偭偔傝偱偁傞丅

丂寧偱傕戝愄乮嶰乑壄乣巐乑壄擭慜乯偵壩嶳妶摦偼偁偭偨偑丄崱偼妶摦傪掆惓偟偨巰偺揤懱偲側偭偰偄傞丅

丂偦傟側偺偵丄寧偲傛偔帡偨僀僆偱丄側偤偙偆傕妶敪側壩嶳妶摦偑偍偙偭偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅

丂幚偼僀僆撪晹偺擬尮偼丄曻幩惈尦慺偺曵夡擬偱偼側偔偰丄挭幀壛擬偲傛偽傟傞尰徾偵偁傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂栘惎傪傑傢傞僀僆偺婳摴偼偦偺奜懁偺僄僂儘僷偺堷椡偺塭嬁傪偆偗偰丄彮偟偄傃偮側懩墌偲側偭偰偄傞丅

丂偦偺偨傔丄栘惎偲偺嫍棧偺曄壔偵墳偠偰丄栘惎偺嫮偄挭幀椡偵傛傞僀僆杮懱偺傂偢傒曄宍偑廃婜揑偵偔傝曉偝傟傞丅

丂偦偺寢壥丄僑儉傑傝傪傕傒偮偯偗偰偄傞偲拞偑擬偔側偭偰偔傞偺偲摨偠傛偆偵僀僆偺撪晹偑壛擬偝傟丄偮偄偵偼梟偗偰偔傞偲偄偆傢偗偱偁傞丅

丂偙偺挭幀壛擬岠壥偼丄儃僀僕儍乕1崋偑栘惎偵愙嬤偡傞彮偟慜偵丄俶俙俽俙偺尋媶幰偨偪偵傛偭偰梊尵偝傟偰偄偨偺偩偭偨偑丄偦傟偑僀僆偺妶壩嶳偺敪尒偱寑揑偵徹柧偝傟傞宍偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄堦嬨幍嬨擭偵儃僀僕儍乕偑僀僆傪娤應偟偰偐傜堦嬨嬨屲擭枛偵僈儕儗僆崋偑栘惎偵摓拝偡傞傑偱偺廫悢擭娫丄栘惎扵嵏偵偼嬻敀偺婜娫偑偮偯偄偨丅

丂偦偺娫丄僀僆偺妶壩嶳偼偳偆側偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅

82

丂幚偼偦偺婜娫偵傕丄僴僢僾儖塅拡朷墦嬀傗抧忋偺戝朷墦嬀偑捛愓娤應傪偍偙側偄丄暚墝偺僗儁僋僩儖暘愅側偳偑側偝傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偙傟傜偺惉壥偲怴偟偄僈儕儗僆崋偺扵嵏偱丄僀僆偺妶摦偵偮偄偰偺怴偟偄帠幚偑偝傜偵摼傜傟偼偠傔偰偒偨丅

丂偦偺拞偱傕摿偵拲栚偝傟傞偺偼丄壩嶳妶摦傪偍偙偡儅僌儅偵堦堦乑乑亷傪偙偊傞崅壏偺傕偺偑偁傝丄偦傟偑彮側偔偲傕堦乑儠強埲忋偐傜暚偒弌偟偰偄傞偺偑傢偐偭偨偙偲偱偁傞丅

丂廬棃峫偊傜傟偰偄偨棸墿偺儅僌儅偼丄偣偄偤偄巐乑乑亷偔傜偄偺壏搙偟偐側偄丅

丂偦傟偑堦堦乑乑亷傪偙偊傞壏搙偲側傞偲丄抧媴偺壩嶳偲摨偠宂巁墫幙偺丄尯晲娾儅僌儅偵憡摉偡傞傕偺傪峫偊側偗傟偽側傜側偔側傞丅

丂偙偺偙偲偐傜丄僀僆偺抧妅偼宂巁墫傪庡懱偲偟偨傕偺偱丄棸墿偩偗偱側偔宂巁墫偺儅僌儅傕偱偒傞傎偳丄撪晹偼崅壏偱偁傞偲峫偊傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅

丂僀僆偺撪晹偼巚偄偺傎偐擬偄悽奅偩偭偨偺偱偁傞丅

丂椻偨偄昘塹惎偵巆偝傟偨妶摦偺愓

丂摨偠僈儕儗僆塹惎偺拠娫偱彈僀僆埲奜偺塹惎偵側傞偲偩偄傇條巕偑堎側偭偰偔傞丅

丂僀僆偺偡偖奜懁傪傑傢傞僄僂儘僷偼丄暯嬒枾搙偑嶰丒乑g/cm3偔傜偄偱庡懱偼宂巁墫偱偱偒偰偄傞偑丄偦偺昞柺偼昘偱偍偍傢傟偰偄傞偙偲偑僗儁僋僩儖娤應偐傜妋偐傔傜傟偰偍傝丄岤偝悢廫噏偺昘偺抧妅偑偲傝傑偄偰偄傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅

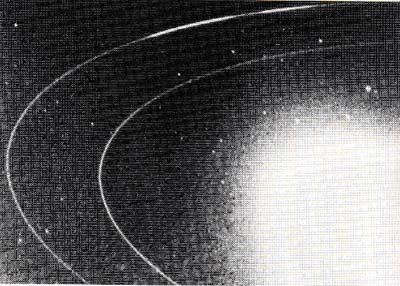

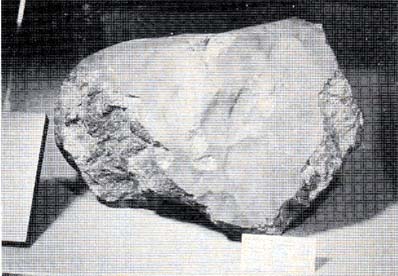

丂儃僀僕儍乕傗僈儕儗僆崋偺嶣塭偵傛傞偲丄偙偺昘抧妅偺昞柺偵偼柍悢偺慄忬峔憿偑敪払偟丄暋嶨側栐栚柾條傪宍偯偔偭偰偄傞乮恾2-2乯丅

丂偍偦傜偔丄栘惎偺嫮偄挭幀椡傗僄僂儘僷帺恎偺撪晹僄僱儖僊乕偵傛偭偰偮偔傝弌偝傟偨傕偺偱偁傠偆丅

丂嵟嬤僈儕儗僆崋偺崅夝憸搙僇儊儔偼丄偙偺慄忬抧懷偺拞偵嬃偔傋偒傕偺傪敪尒偟偨丅

丂昘抧妅偑嵶偐偔嵱偐傟偰堏摦偟丄偦傟傜偺攋曅偑嶨懡側岦偒偺傑傑屌傑偭偨傛偆偵傒偊傞岝宨偱偁傞丅 |

恾2-2丂僄僂儘僷偺昞柺(儃僀僕儍乕2崋) 乮俶俙俽俙乯

|

丂撿嬌戝棨偺昘壨偑奀偵棳傟弌偟偰偱偒傞扞昘傗昘嶳偑偮偔傞宍懺偲偦偭偔傝側偺偩丅

丂偙傟偼昘抧妅偺壓偵棳摦暔偑偁傞偙偲偺徹嫆偱偁傞丅

丂昘抧妅偺壓偵塼懱偺悈偺憌乮偄傢偽抧壓偺奀乯偑偁傞偩傠偆偲偄偆峫偊偼丄埲慜偐傜弌偝傟偰偄偨偑丄偦傟偑偐側傝杮摉傜偟偔側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偟偐傕偦偺奀偼抧媴偵帡偰墫悈偺奀傜偟偄丅

丂偦偺徹嫆偵丄昞柺偺昘偺忋偵偼丄妱傟栚傪捠偟偰徃偭偰偒偨偲巚傢傟傞扽巁墫側偳偺墫椶峼暔偑愜弌偟偰偄傞丅

84

丂傑偨丄僈儕儗僆崋偑娤應偟偨丄僄僂儘僷偺塣摦偵傛傞栘惎帴応偺棎傟偼丄僄僂儘僷偺抧壓偵揹婥揱摫惈偺偁傞墫悈偑懚嵼偟偰偄偰丄偦偙偵惗偢傞桿摫揹棳偺偣偄偩偲峫偊傞偲嵟傕偮偛偆偑傛偄丄偲偺夝庍傕弌偝傟偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側抧壓偺墫悈偺奀偼丄僄僂儘僷偩偗偱偼側偔丄堦斣奜懁偺僈儕儗僆塹惎偺僇儕僗僩偵傕偁傞傜偟偄丅

丂慡柺偑僋儗乕僞乕偵偍偍傢傟偰偄偰偁傑傝摿挜偑側偄傛偆偵巚傢傟偰偄偨僇儕僗僩偵傕丄抧壓偵墫悈偺憌偑偁傞偲峫偊傞偲丄僇儕僗僩偺帴応傪愢柧偡傞偺偵偮偛偆偑傛偄偺偩偲偄偆丅

丂偝偰丄偙傟傑偱偺傋偨僈儕儗僆塹惎傗丄搚懌偺塹惎僞僀僞儞丄奀墹惎偺塹惎僩儕僩儞側偳戝偒側傕偺傪彍偔偲丄戝晹暘偺塹惎偼敿宎堦乑乑乑km埲壓丄偦傟傕擇乑乑km埲壓偺傕偺偑埑搢揑偵懡偄丅

丂偙傟傜偺塹惎偺暯嬒枾搙偼擇丒乑g/cm3撪奜偱丄偦偺幚懱偼昘偲宂巁墫乮娾愇傗恛乯偑敿乆偔傜偄偵崿偠傝偁偭偨傕偺偩偲傒傜傟偰偄傞丅

丂傑偝偵彫偝側塱揤懱偩偲偄偭偰傛偄丅

丂偙傟傜昘塹惎偺懡偔偼丄昞柺偑徴撍僋儗乕僞乕偵偍偍傢傟偰偄偰丄奜晹偐傜偺廝寕偵傛偭偰彎偮偔埲奜丄抋惗埲棃偦偺巔傪曄偊偰偙側偐偭偨傛偆偵傒偊傞丅

丂偟偐偟丄昁偢偟傕偦偆偩偭偨偲偼偄偄偐傟側偄柺偑偁傞偺偩丅椻偨偄昘塹惎偺悽奅偵傕丄悢乆偺撪晹妶摦偺嵀愓偑怓偙偔巆偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨偐傜偩丅

丂偨偲偊偽揤墹惎偺塹惎儈儔儞僟偼丄敿宎擇屲乑噏偔傜偄偺彫塹惎偱偼偁傞偗傟偳傕丄偦偺昞柺偵偼懡偔偺峚傗妱傟栚丄抐憌側偳偺抧宍偑娤嶡偝傟丄崅偝堦乑噏傕偺昘偺戝抐憌奟偑偱偒偰偄偨傝偡傞丅

丂壗傜偐偺尨場偱撪晹壛擬偑偍偙傝丄杮懱偑朿挘偟偰傾僋僩僯僢僋側妶摦偑偍偙偭偨偲峫偊傞偼偐側偄傕偺偩丅

丂傑偨丄昘塹惎偲傂偲偔偪偵偄偆偗傟偳傕丄昘偵偼悈偺昘埲奜偺昘偑偁傞偙偲偵傕拲堄偡傞昁梫偑偁傞丅

丂懢梲偐傜墦偄栘惎宆榝惎偺椞堟偱偼丄悈傛傝傕梈揰乮昘揰乯偺掅偄丄偄傢備傞婗敪惈暔幙偑昘偵側偭偰偄傞丅

丂偨偲偊偽擇巁壔扽慺乮俠俷2丂堦婥埑壓偱偺梈揰儅僀僫僗屲榋丒榋亷丄埲壓摨偠乯偼壩惎埲墦偺揤懱偱昘乮僪儔僀傾僀僗乯偵側偭偰偄傞偟丄傾儞儌僯傾乮俶俫3丂儅僀僫僗幍幍丒幍亷乯傗儊僞儞乮俠俫4丂儅僀僫僗堦敧擇丒榋亷乯傕懡偔偺塹惎偱昘偺傑傑偱偁傞丅

丂偝傜偵梈揰偺掅偄拏慺撯丂儅僀僫僗僯仜嬨丒嬨亷乯傗巁慺乮02丂儅僀僫僗擇堦敧丒巐亷乯偱偝偊傕丄墦偄悽奅偱偼昘偵側偭偰偄傞偺偩丅

丂偙傟傜偺昘偼丄偦傟偧傟偑扨撈偱昘偵側偭偰偄傞応崌傕偁傞偑丄儊僞儞側偳偼悈偺暘巕偵偮偮傑傟偨丄僋儔僗儗乕僩偲傛偽傟傞撈摿偺峔憿懱傪宍惉偟偰偄傞偙偲傕懡偄丅

丂偙偺嬌掅壏偺昘偺悽奅偱丄乬昘壩嶳乭偲傕偄偆傋偒暚壩尰徾偑敪尒偝傟偨偙偲傕拲栚偵抣偡傞丅

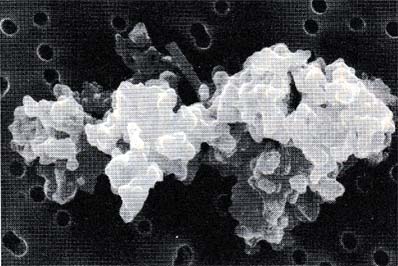

丂堦嬨敧嬨擭敧寧儃僀僕儍乕2崋偑奀墹惎偵愙嬤偟偨偲偒丄塹惎僩儕僩儞偺昞柺偵丄晽偵悂偐傟偰懲愊偟偨暚弌暔偲傒傜傟傞壗杮傕偺埫偄偡偠偑尒弌偝傟偨乮恾2-3乯丅

丂幚嵺偵昞柺偐傜棫偪徃傞崟偄暚墝傕擣傔傜傟偰丄壩嶳妶摦偺懚嵼偑妋幚偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺妶摦偼丄抧壓偺拏慺偺昘偑偲偗偰塼懱拏慺偵側傝丄偦傟偑抧昞嬤偔傊徃偭偰偒偰婥壔偟暚弌偡傞傕偺傜偟偄偑丄偙偺傛偆側妶摦傪偍偙偡擬尮偑壗偐偼傑偩傛偔傢偐偭偰偄側偄丅

丂壩嶳偲偼偄偆傕偺偺丄強曄傢傟偽偙傫側椻偨偄壩嶳傕懚嵼偟偰偄傞偺偩丅

86

丂塹惎偵偼傑偩偨偔偝傫偺榖戣偑偁偭偰丄偲偰傕杮彂偱偼徯夘偟偒傟側偄偑丄偁偲堦偮偩偗傆傟偰偍偒偨偄偺偼丄搚惎嵟戝偺塹惎僞僀僞儞乮敿宎擇屲幍屲km乯偱偁傞丅

丂偙偺塹惎偼抧媴偵帡偰拏慺傪庡惉暘偲偡傞擹偄戝婥傪傕偪丄偦偺拞偵悢亾偺儊僞儞偑娷傑傟偰偄傞丅 |

恾2-3丂僩儕僩儞昞柺偺拏慺偺昘(敀偄晹暘)偺忋偵偺傃傞

昘壩嶳偺暚弌暔(崟偄嬝)(儃僀僕儍乕2崋)(俶俙俽俙)

|

丂昞柺婥埑偼堦丒屲婥埑偱偁傞偑丄僞僀僞儞偺昞柺廳椡偼抧媴偺幍暘偺堦偟偐側偄偺偱丄扨埵柺愊偁偨傝偺戝婥偺検偼抧媴偺堦乑攞傪偙偊偰偟傑偆丅

丂戝婥偑側偄偐丄偁偭偰傕偛偔婓敄側懠偺塹惎偵斾傋偰丄僞僀僞儞偩偗偑偳偆偟偰偙傫側偵擹偄戝婥傪傕偭偰偄傞偺偐丄偦偺棟桼偼傑偩撲偱偁傞丅

丂昞柺偼儅僀僫僗堦敧乑亷偺掅崿偱偁傞偑儊僞儞偺梈揰傛傝偼彮偟崅偄偺偱丄塼壔儊僞儞偑屛傪偮偔偭偰偄傞偲峫偊傞恖傕偁傞丅

丂堦嬨嬨幍擭堦乑寧堦屲擔偵抧媴傪旘傃棫偭偨搚惎扵嵏婡僇僢僔乕僯偼丄擇乑乑巐擭偵搚惎偵摓拝偟丄僞僀僞儞偵彫宆娤應婍傪壓傠偡梊掕偱偁傞丅

丂僞僀僞儞偺撲偑夝柧偝傟傞擔傕丄偦偆墦偄偙偲偱偼側偄偩傠偆丅

丂嫄戝榝惎傪偐偞傞恄旈偺僱僢僋儗僗

丂塹惎偺榖傪偟偰偒偨偮偄偱偵丄娐偵偮偄偰傕偤傂傆傟偰偍偒偨偄偲巚偆丅

丂娐偼柍悢偺嵶偐偄棻巕偐傜側傝棫偭偰偄偰丄旝彫側塹惎孮偲傒側偡偙偲傕偱偒傞偐傜偱偁傞丅

丂娐偼偐偭偰偼搚惎偵偟偐抦傜傟偰偄側偐偭偨偑丄偄傑偱偼栘惎宆榝惎偡傋偰偵嫟捠偡傞傕偺偲偟偰丄偦偺懚嵼偺廳梫偝偑擣幆偝傟偼偠傔偰偄傞丅

丂榝惎偺娐偱壗偲偄偭偰傕堦斣恊偟傑傟偰偄傞偺偼丄旤偟偔恄旈揑側搚惎偺娐偱偁傠偆丅

丂搚惎偺娐偼堦榋堦仜擭偵僈儕儗僆偑弶傔偰娤應偟偨偑丄斵偺帺嶌偺朷墦嬀偱偼暘夝擻偑懌傝側偐偭偨偨傔偵丄搚懌偺椉懁偵婏柇側傆偔傜傒偑偁傞傛偆偵偟偐尒偊側偐偭偨丅

丂斵偼偍偳傠偄偰丄乽搚惎偵帹偑偁傞乿偲偝偗傫偩偲偄偆丅

丂偟偐傕偝傜偵婏柇側偙偲偵偼丄娤應傪廳偹偰偄偔偆偪偵偙偺帹偑偄偮偺娫偵偐徚偊偰偟傑偭偨偱偼側偄偐丅

丂僈儕儗僆偼偙偺撲傪偲偔偙偲偑偱偒側偄傑傑朣偔側偭偨偑丄偝偧偐偟怱巆傝偱偁偭偨偵偪偑偄側偄丅

丂彮偟偍偔傟偰丄偙偺帹偑娐偱偁傞偙偲傪弶傔偰嘔擣偟偨偺偼丄僆儔儞僟偺僋儕僗僠傾儞丒儂僀僿儞僗乮堦榋擇嬨乣堦敧嬨屲乯偱丄堦榋榋屲擭偺偙偲偱偁偭偨丅

丂廬偭偰丄堦斒偵偼娐偺敪尒幰偼儂僀僿儞僗偩偲偝傟偰偄傞丅

88

丂搚惎偺娐偼旕忢偵暆偑峀偔丄偦偺擹扺偺掱搙側偳偵墳偠偰敪尒弴偵俙娐偐傜俧娐傑偱嬫暘偝傟偰偄傞丅

丂彫朷墦嬀偱傕傛偔尒偊傞俙娐偲俛娐偩偗偱傕丄偁傢偣偰巐枩屲乑乑乑噏傕偺暆偑偁傞丅

丂偲偙傠偑偦偺岤傒偼偒傢傔偰敄偔丄儃僀僕儍乕偺娤應偱偼悢廫m偐傜悢昐m掱搙偟偐側偄丅

丂搚惎偼傎傏嶰乑擭偱懢梲傪傂偲傑傢傝偟丄偦偺娫抧媴偐傜尒傞偲娐偺孹偒偑廃婜揑偵曄壔偡傞丅

丂偦偺偨傔娐偼栺堦屲擭偛偲偵恀墶偺曽岦偵側傝丄抧媴偐傜偼尒偊側偔側偭偰偟傑偆丅

丂僈儕儗僆傪偍偳傠偐偣偨乬帹偑徚偊偨乭撲偺尨場偼丄偙偺偙偲偵偁偭偨偺偩丅

丂偲偼偄偊丄栘懌宆榝惎偵嫟捠偟偰娐偑偁傞偺偼側偤偩傠偆偐丅

丂偦傕偦傕娐偼偳偆偟偰惗傑傟偨偺偱偁傠偆偐丅

丂娐偺婲尮傪峫偊傞偆偊偱傛偔堷偒偁偄偵弌偝傟傞傕偺偵丄僼儔儞僗偺揤暥妛幰俤丒俙丒儘僔儏乮堦敧擇乑乣堦敧敧嶰乯偵傛偭偰敪尒偝傟偨乽儘僔儏偺尷奅乿偲偄偆丄朄懃偺傛偆側傕偺偑偁傞丅

丂堦偮偺塹惎偑拞怱偺榝惎偵偁傞嫍棧埲撪偵嬤偯偔偲丄偦偺榝惎偺挭幀椡偱暡乆偵偔偩偗偰偟傑偆偲偄偆尷奅偱丄塹惎偲榝惎偺枾搙偑摨偠側傜偽丄偦偺尷奅偼榝惎偺拞怱偐傜應偭偰榝惎敿宎偺栺擇丒巐屲攞偺埵抲偵側傞偙偲偑棟榑揑偵抦傜傟偰偄傞丅

丂偙偺娭學偵偟偨偑偆偲丄娐偼儘僔儏偺尷奅撪偵擖傝偙傫偱偒偨塹惎偑偔偩偗偰偟傑偭偨寢壥偱偒偨傕偺偩丄偲偄偆偙偲偵側傝偦偆偱偁傞丅

92

丂偟偐偟丄弶傔偐傜嵶偐偄暔幙偑儘僔儏偺尷奅撪偵偁傟偽丄塹惎偵屌傑傝偒傟側偄偲偄偆偙偲偵傕側傞傢偗偱丄偙偺娭學偩偗偐傜偳偪傜偑杮摉偐偼寛傔傛偆偑側偄丅

丂巐偮偺榝惎偺娐偺庡梫晹暘偑丄戝懱偵偍偄偰儘僔儏偺尷奅撪偵偁傞偙偲偼帠幚側偺偱偁傞偑丅

丂娐偵偼丄嬤愙偟偰懡偔偺彫塹惎偑傑傢偭偰偄傞偙偲傕抦傜傟偰偄傞偐傜丄偙傟傜偺塹惎偲娐偺宍惉偺奐偵偼丄壗偐枾愙側娭學偑偁傞偙偲偼妋偐偱偁傠偆丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄娐偺婲尮偵偮偄偰偼丄傑偩傛偔傢偐偭偰偄側偄偺偱偁傞丅

丂丂丂2丂彫榝惎偲渁惎偼愒偺懠恖偐恊愂偐丂top

丂壩惎偲栘惎偺婳摴偺娫偵偼丄彫榝惎偲傛偽傟傞彫偝側揤懱偑孮傟傪側偟偰傑傢偭偰偍傝丄彫榝惎懷傪宍偯偔偭偰偄傞丅

丂傕偟懢梲宯慡懱傪墦偔偐傜挱傔傞偙偲偑偱偒偨偲偟偨傜丄彫榝惎懷偼懢梲傪偲傝傑偔娐偺傛偆側姶偠偵尒偊傞偩傠偆丅

丂搚惎傗栘惎偺娐傛傝傕偼傞偐偵憇戝側乬懢梲偺娐乭偱偁傞丅

丂偙傫側傆偟偓側廤傑傝曽傪偟偰偄傞彫榝惎偲偼丄偳傫側惈幙偺揤懱側偺偐丅

丂傑偨丄旜傪側傃偐偣偰岝傞偁偺婏柇側渁惎偲傕丄壗偐娭學偑偁傞偺偩傠偆偐丅

丂壩惎偲栘惎偺娫偺僊儍僢僾傪杽傔傞傕偺

丂壢妛偺尋媶偵偨偢偝傢傞幰偵偲偭偰丄怴偟偄帠幚偺敪尒偼壗傕偺偵傕懼偊偑偨偄傛傠偙傃偱偁傞丅

丂揤暥妛傗塅拡壢妛偺暘栰偱偺怴揤懱偺敪尒傕偦偺堦偮偱偁傠偆丅

丂偙偺揰偱丄彫榝惎傗渁惎偼揤暥壠偩傕偺奿岲偺懳徾偲側偭偰偄傞丅

丂摿偵嬤擭丄彫榝惎偺敪尒悢偼偆側偓偺傏傝偵憹偊丄堦嬨嬨嬨擭弔偵偼搊榐斣崋偑堦枩傪撍攋偟偨丅

丂偙傟偵偼丄擔杮偺傾儅僠儏傾揤暥壠偺妶桇傕戝偒偔峷專偟偰偄傞丅

丂偲偙傠偱丄偙偺傛偆偵傔偞傑偟偄惃偄偱敪尒偝傟偮偯偗偰偄傞彫榝惎傕丄堦敧悽婭偺廔傢傝傑偱偼偦偺懚嵼偡傜丄偩傟偵傕抦傜傟偰偄側偐偭偨丅

丂偦傟偑丄傑偝偵堦嬨悽婭偺栭柧偗偵偁偨傞堦敧乑堦擭堦寧堦擔丄僀僞儕傾偺俧丒僺傾僢僣傿乮堦幍巐榋乣堦敧擇榋乯偵傛偭偰戞堦崋偺働儗僗偑敪尒偝傟偰埲棃丄偨偔偝傫偺彫榝惎偑懕乆偲尒偮偐傞傛偆偵側偭偰偒偨偺偩丅

丂働儗僗偑敪尒偝傟傞偲丄偦偺娤應僨乕僞偐傜婳摴偑寛掕偝傟偨偑丄偦傟偼偪傚偆偳壩惎偲栘惎偺婳摴偺娫偵偁偭偰丄懢梲偐傜栺擇丒敧揤暥扨埵偺嫍棧偵偁偨傞偲偙傠偱偁偭偨丅

丂偦偟偰偙傟偑丄僠僠僂僗丒儃乕僨偺朄懃偵傄偭偨傝堦抳偡傞嫍棧偩偭偨偙偲偐傜丄偙偺敪尒偼偑偤傫懡偔偺恖偺拲栚傪廤傔偨偺偱偁傞丅

丂幚偼働儗僗偺敪尒埲慜偐傜丄壩惎偲栘惎偺婳摴偺娫妘偑奐偒偡偓偰偄傞偙偲偑丄壗偐晄帺慠側傛偆偵傒偊丄偙偙偵枹抦偺榝惎偑懚嵼偡傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偒偨偺偩偭偨丅

94

丂偦偺堦偮偺棟榑揑崻嫆偲側偭偨偺偑僠僠僂僗丒儃乕僨偺朄懃偱偁傞丅

丂堦幍榋榋擭僪僀僣偺揤暥妛幰儓僴儞丒僟僯僄儖丒僠僠僂僗乮堦幍擇嬨乣堦幍嬨榋乯偼丄榝惎偺婳摴偺攝楍偑堦偮偺悢楍偱昞偝傟傞偙偲傪敪尒偟偨丅

丂偦傟偼師偺傛偆側嬶崌偱偁傞丅

丂傑偢師偺悢楍傪峫偊傞丅

丂0丄1丄2丄4丄8丄16丄32丄64丄128丄256乧乧

丂師偵偙傟傪慡晹3攞偡傞丅

丂0丄3丄6丄12丄24丄48丄96丄192丄384丄768乧乧

丂偝傜偵偙傟偵4傪壛偊偰偄偔丅

丂4丄7丄10丄16丄28丄52丄100丄196丄388丄772乧乧

丂嵟屻偵偙傟傪10偱妱傞丅

丂0.4丄0.7丄1.0丄1.6丄2.8丄5.2丄10.0丄19.6丄33.8丄72.2乧乧 |

丂偙偆偟偰摼傜傟偨嵟屻偺悢楍偼丄奺榝惎偺懢梲偐傜偺暯嬒嫍棧傪揤暥扨埵偱昞偟偨傕偺偵憡摉偡傞丄偲偄偆偺偱偁傞丅

丂側傞傎偳丄悢楍偺嵟弶偐傜悈惎丄嬥惎丄乧乧偲偁偰偼傔偰偄偗偽丄奺榝惎偺幚嵺偺暯嬒嫍棧偵傎偲傫偳崌抳偟偰偄傞乮偨偩偟丄奀墹惎偲柣墹惎偩偗偼戝偒偔偢傟傞乯偟丄堦丒榋偺壩惎丄屲丒擇偺栘惎偺娫偺堦丒敧偵偁偨傞偲偙傠偑丄嬻敀偵側偭偰偄傞偙偲偵婥晅偐傟傞偩傠偆丅

丂僠僠僂僗偑敪尒偟偨偙偺朄懃偼丄嵟弶偼偁傑傝拲栚偝傟側偐偭偨傛偆偱偁傞偑丄彮偟偁偲偺堦幍幍擇擭偵丄傗偼傝摨偠僪僀僣偺揤暥妛幰儓僴儞丒僄儗儖僩丒儃乕僨乮堦幍巐幍乣堦敧擇榋乯偵傛偭偰擬怱偵晛媦偝傟偰偐傜丄峀偔抦傜傟傞傕偺偲側偭偨丅

丂偦偟偰偙偺朄懃偺恖婥傪堦婥偵崅傔偨偺偑堦幍敧堦擭偺揤墹惎偺敪尒偱偁傞丅

丂揤墹惎偺暯嬒嫍棧堦嬨丒擇揤暥扨埵偼丄悢楍偺堦嬨丒榋偵偼偲傫偳崌抳偡傞傕偺偩偭偨偐傜偱偁傞丅

丂偙偺偆偊偼擇丒敧偵憡摉偡傞偲偙傠偵壗偐揤懱偑偁傞偵偪偑偄側偄丄偲偄偆偙偲偱丄枹抦偺榝惎憑嶕擬偑崅傑偭偨偺偱偁偭偨丅

丂偲偙傠偱丄僠僠僂僗丒儃乕僨偺朄懃偑偳傫側棟榑揑堄枴傪傕偭偰偄傞偐偼丄傛偔傢偐偭偰偄側偄丅

丂懢梲宯婲尮榑偺棫応偐傜偦偺棟榑揑夝庍傪帋傒偨恖傕偄傞偗傟偳傕丄堦曽偱偼丄扨側傞宱尡朄懃偱偁偭偰偦傟傎偳怺偄堄枴偼側偄偲偄偆恖傕懡偄丅

丂偲偼偄偊丄偙偺朄懃偑彫榝惎偺敪尒側偳偵偼偨偟偨壢妛巎揑側堄媊偼丄昡壙偝傟傞傋偒偱偁傠偆丅

丂彫榝惎偺宍傗惈幙偑傢偐偭偰偒偨

丂敪尒悢偑堦枩屄傪偙偊丄傑偩傑偩憹壛傪偮偯偗偰偄傞彫榝惎偼丄堦懱偳傟偔傜偄偁傞偺偩傠偆偐丅

丂偦偺悢偼偮偐傒傛偆偑側偄偑丄偁傞尒愊傕傝偱偼悢枩屄偲傕悢壄屄偲傕偄傢傟偰偄傞丅

丂傑偨戝偒偝傕丄嵟戝偺働儗僗乮捈宎栺堦乑乑乑噏乯偐傜愇偙傠戝偺傕偺傑偱條乆偱丄幚嵺偼旝彫側恛偺傛偆側傕偺偵帄傞傑偱楢懕揑偵懚嵼偟偰偄傞偲傒傞偺偑傛偄偺偩傠偆丅

96

丂偟偐偟偙偙偱偼偲傝偁偊偢偼丄婳摴偑娤應偝傟偰偄傞捈宎悢km掱搙埲忋偺彫榝惎傪懳徾偲偡傞偙偲偵偟傛偆丅

丂偙傟傜彫榝惎偺宍傗戝偒偝偵偮偄偰偼丄廬棃偐傜朷墦嬀偵傛傞僗儁僋僩儖娤應丄斀幩擻偺應掕丄彫榝惎偲峆惎偺墕暳娤應側偳偵傛偭偰丄偄傠偄傠側悇掕偑側偝傟偰偒偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄働儗僗偺傛偆側戝偒側彫榝惎偼媴宍傪偟偰偄傞偑丄偦傟傛傝傕偢偭偲彫偝側傕偺偼晄婯懃側宍忬偟偰偄傞偩傠偆偲峫偊傜傟偰偒偨丅

丂幚嵺丄彫榝惎偺拞偵偼柧傞偝傗斀幩擻偑曄壔偡傞椺偑懡偔丄晄婯懃側宍偺揤懱偑帺揮偟偰偄傞偲偡傟偽丄偦偺曄壔偑愢柧偱偒傞偐傜偱偁偭偨丅

丂偙偺傛偆側偙偲偐傜丄偙傟偧彫榝惎偺尒杮偩偲偝傟偰偒偨偺偑壩惎偺塹惎偱偁傞丅

|

恾2-8丂彫榝惎僈僗僾儔偺婏柇側巔乮僈儕儗僆崋嶣塭乯丂乮俶俙俽俙乯

丂壩惎偵偼僼僅儃僗偲僨僀儌僗偲偄偆擇偮偺塹惎偑偁傝丄偳偪傜傕捈宎偑廫悢噏慜屻偺彫塹惎偱偁傞丅丂偟偐傕傇偐偭偙偆側宍傪偟偰偄傞偺偱丄僕儍僈僀儌塹惎偺垽徧偱恊偟傑傟偰偒偨丅 |

恾2-7丂壩惎偺塹惎僼僅儃僗乮俶俙俽俙乯

|

丂偙偺擇塹惎偺婲尮偼傑偩偼偭偒傝偟側偄偑丄壩惎偑彫榝惎懷偵嬤偄偙偲傕偁偭偰丄壩惎偵偲傜偊傜傟偨彫榝惎偱偼側偄偐丄偲偄偆偺偑傕偭傁傜偺掕愢偲側偭偰偄傞乮恾2-7乯丅

丂偙傫側偙偲傕偁偭偰丄彫榝惎偺宍偵偮偄偰偼偍偍傛偦偺尒摉偼偮偄偰偄偨偺偱偁偭偨偑丄偄傛偄傛杮摉偵彫榝惎偺巔傪傑偺偁偨傝偵尒傞婡夛偑朘傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂栘惎扵嵏婡僈儕儗僆偑丄栘惎偵岦偐偆搑拞偺堦嬨嬨堦擭堦乑寧擇嬨擔丄951斣彫榝惎僈僗僾儔偵愙嬤偟丄弶偺彫榝惎嬤愙嶣塭偵惉岟偟偨偺偩丅

丂暯嬒捈宎堦屲噏偔傜偄偺偙偺彫榝惎偼丄傑傞偱僒儊偺摢偺傛偆側偍偐偟側巔傪巹偨偪偺慜偵帵偟偰偔傟偨乮恾2-8乯丅

丂偝傜偵僈儕儗僆崋偼丄堦嬨嬨嶰擭敧寧擇敧擔偵偼243斣僀乕僟偵傕愙嬤偟丄嶣塭偵惉岟偟偨丅

丂挿宎屲榋km偱僈僗僾儔傛傝傕偐側傝戝偒側偙偺彫榝惎偼丄偍偳傠偄偨偙偲偵宎堦丒屲噏傎偳偺塹惎傪偮傟偰偄偨丅

98

丂塹惎傪傕偮彫榝惎偑尒偮偐偭偨偺偼乮梊憐偝傟偰偄偨偙偲偱偼偁傞偑乯丄偙傟偑弶傔偰偱偁傞丅

丂彫榝惎偺扵嵏偼偦偺屻傕偮偯偄偰偄傞丅

丂俶俙俽俙偑堦嬨嬨榋擭擇寧偵懪偪忋偘偨僯傾乮俶俤俙俼乯扵嵏婡偼丄堦嬨嬨幍擭榋寧擇幍擔偵253斣儅僠儖僪偵愙嬤丄師偄偱堦嬨嬨敧擭堦擇寧枛偵偼433斣僄儘僗偵愙嬤偟偰丄偦傟偧傟偺巔傪夋憸偵廂傔偨丅

丂傑偨丄俶俙俽俙偑擇堦悽釰偺塅拡扵嵏偺偨傔偺怴媄弍奐敪傪傔偞偟偰堦嬨嬨敧擭堦乑寧偵懪偪忋偘偨扵嵏婡僨傿乕僾僗儁乕僗1崋偼丄怴媄弍偺僥僗僩偺偐偨傢傜偱9969斣僽儔乕儐偵愙嬤偟丄偦偺巔傪嶣塭偟偨丅

丂偙偆偟偨扵嵏婡偺妶桇偺傎偐偵傕丄僴僢僾儖塅拡朷墦嬀偑4斣彫榝惎儀僗僞偺巔傪偲傜偊傞側偳偟偰偍傝丄彫榝惎偺宍懺偼師乆偲柧傜偐偵側偭偰偒偰偄傞丅

丂偲偙傠偱丄彫榝惎偩偗偱側偔塹惎偺梘崌傕偦偆偩偑丄慡懱揑偵挱傔偰傒傞偲丄戝懱偵偍偄偰敿宎偑擇乑乑沒埲忋偺揤懱偼傑傞偄宍傪偟偰偄傞偑丄偦傟埲壓偵側傞偲僑僣僑僣偟偨傇偐偭偙偆側傕偺偑懡偔側傞偛偲偵婥晅偔丅

丂偙傟偵偼壗偐傢偗偑偁傞偺偩傠偆偐丅

丂敿宎偑戝偒偄傎偳幙検傕戝偒偔側傝丄偦傟偵墳偠偰廳椡傕嫮偔側傞偐傜丄暔幙偼廳椡偵堷偐傟偰嵟傕埨掕偟偨媴宍偵側傝傗偡偄偙偲偑傢偐傞丅

丂偲偙傠偑彫偝側揤懱傎偳廳椡偼媫懍偵庛偔側傞乮廳椡偼嫍棧偺擇忔偵斀斾椺偡傞検偱偁傞乯偐傜丄偦傫側偵傑傞偄宍偵偼側傜側偄偺偩丅

丂敿宎擇乑乑km偁偨傝偑丄惎偑傑傞偔側傞偐側傜側偄偐偺暘偐傟栚偲偄偆傢偗偱偁傞丅

丂彫榝惎偺拞偵偼丄偍屳偄偺徴撍偱偙傢傟偨傑傑偺宍偺傕偺傕懡偄偼偢偱丄偙傟傜傕彫偝側傕偺傎偳攋曅偺傑傑偺宍傪曐偪偮偯偗偰偄傞偵偪偑偄側偄丅

丂偝偰丄彫榝惎偼偦偺宍偩偗偱側偔丄偦傟偑偳傫側暔幙偐傜偱偒偰偄傞偺偐偲偄偆偙偲傕丄嬤擭偐側傝偺掱搙傑偱傢偐傞傛偆偵側偭偰偒偨丅

丂偦偺嵟傕婎杮揑側曽朄偼丄彫榝惎偺昞柺偱斀幩偝傟偨懢梲岝偺僗儁僋僩儖傪丄抧忋偺偄傠偄傠側暔幙偺斀幩僗儁僋僩儖偲斾妑偟偰丄彫榝惎昞柺偺暔幙傪摨掕偡傞偲偄偆傗傝曽偱偁傞丅

丂娾愇傪峔惉偟偰偄傞峼暔乮憿娾峼暔乯偼丄嬤愒奜堟乮攇挿乑丒榋乣巐兪m乯偺僗儁僋僩儖偵偍偄偰丄峼暔偺庬椶偛偲偵摿桳偺媧廂懷傪帵偡丅

丂偦偙偱偙傟傪尞偵偟偰丄彫榝惎偺嬤愒奜僗儁僋僩儖拞偵傒傜傟傞媧廂懷偑丄偳偆偄偆峼暔偵傛偭偰偱偒傞偺偐傪敾掕偟偰偄偔偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側曽朄偵傛偭偰傢偐偭偰偒偨偙偲偼丄峼暔慻惉偺偪偑偄偵傛偭偰丄彫榝惎偑偄偔偮偐偺僞僀僾偵暘椶偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅

丂偦偟偰偙偺暘椶偵偼丄瑕愇偲偺斾妑偑旕忢偵桳岠偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨偺偩丅

丂偦偙偱丄瑕愇偺惈幙偵偮偄偰傕偪傚偭偲尒偰偍偔昁梫偑偁傞丅

丂瑕愇偼巹偨偪偑擔忢庤偵偡傞偙偲偑偱偒傞桞堦偺抧媴奜暔幙偱偁傞丅

丂瑕愇偑偳偙偐傜傗偭偰偔傞偐偼丄偙傟傑偱偵傕偁傟偙傟偲媍榑偑偁偭偨偑丄崱擔偱偼彫榝惎偺偐偗傜丄偁傞偄偼彫偝側彫榝惎偦偺傕偺偑瑕愇偺戝晹暘傪偟傔傞偙偲偑丄傎偲傫偳妋幚偵側偭偰偄傞丅

丂廬偭偰丄瑕愇偺珉暔妛揑暘椶偑偦偺傑傑彫榝惎偺暘椶偵偁偰偼傑傞偲峫偊偰傕彮偟傕傆偟偓偱偼側偄偟丄傓偟傠摉慠偲偄偭偰傛偄偙偲偵側傞丅

丂瑕愇偼戝偒偔傒偰丄愇幙瑕愇丄愇揝瑕愇丄揝瑕愇乮瑕揝乯偺嶰偮偺庬椶偵暘偗傜傟傞丅

丂偙偺偆偪愇幙瑕愇偑嵟傕堦斒揑側晛捠僐儞僪儔僀僩丄扽慺傪懡偔娷傫偩扽慺幙僐儞僪儔僀僩丄抧媴忋偺壩嶳娾偵帡偨僄僐儞僪儔僀僩側偳偵嵶暘偝傟偰偄傞乮恾2-9乯丅 |

恾2-9丂1850擭偵娾庤導偺婥愬懞(尰嵼丄棨慜崅揷巗)偵

棊壓偟偨婥愬瑕愇(晛捠僐儞僪儔僀僩)廳検106kg

|

100

丂偙傟傜偺瑕愇偺斀幩僗儁僋僩儖傪彫榝惎偺斀幩僗儁僋僩儖偲斾妑偟偰傒傞偲丄椉幰偑旕忢偵傛偔堦抳偡傞傕偺偑尒偮偐偭偰偒偨偺偩丅

丂偦偙偱丄彫榝惎偺僞僀僾傪師偺傛偆偵暘偗傞帋傒偑側偝傟偰偄傞丅

丂偡側傢偪丄愇幙瑕愇偺晛捠僐儞僪儔僀僩乮傑偨偼愇揝瑕愇乯偵帡偨彫榝惎傪俽僞僀僾丄扽慺幙僐儞僪儔僀僩偵帡偨傕偺傪俠僞僀僾丄瑕揝偵帡偨傕偺傪俵僞僀僾丄側偳偲偄偭偨嬶崌偱偁傞乮偙偺傎偐偵傕拞奐宆偺傕偺側偳偄偔偮偐偺僞僀僾偑偁傞乯丅

丂偙偺傛偆偵偟偰丄彫榝惎偵偼瑕愇偺庬椶偵懳墳偟偰丄偄傠偄傠偲慻惉偺堎側偭偨傕偺偑偁傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偙偆偺傋偰偔傞偲丄榖偼偄偐偵傕扨弮柧夝偺傛偆偵暦偙偊傞偐傕偟傟側偄偑丄悽偺拞偺忢偱丄偙偲偼偦偆娙扨偵妱傝愗傟側偄柺傕偁傞偺偩丅

丂偨偲偊偽丄彫榝惎偼挿偄娫塅拡嬻娫傪摦偒傑傢偭偰偄傞娫偵丄嫮偄曻幩慄傪偁傃偨傝丄塅拡恛偵偨偨偐傟偨傝偟偰丄昞柺偑曄幙偟偰偄傞壜擻惈偑偁傞丅

丂嬤擭栤戣偵側偭偰偄傞僗儁乕僗僂僃僓儕儞僌晄拡偵偍偗傞晽壔嶌梡乯偲忋偽傟傞尰徾偺塭嬁偱偁傞丅

丂廬偭偰丄斀幩僗儁僋僩儖偺斾妑偩偗偐傜丄瑕愇偲摨偠暔幙偩偲敾抐偟偰傕傛偄偺偩傠偆偐丄偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂傑偨偙偆偄偆栤戣傕偁傞丅抧媴偵棊偪偰偔傞瑕愇偼愇幙瑕愇偺晛捠僐儞僪儔僀僩偑埑搢揑偵懡偄丅

丂偲偙傠偑偦傟偵憡摉偡傞慻惉偺彫榝惎偼丄斀幩僗儁僋僩儖偐傜傒傞尷傝丄彫榝惎懷乮摿偵偦偺拞怱晹偺儊僀儞儁儖僩乯偵偼彮側偄偺偩丅

丂偙傟傕崲偭偨偙偲偱偁傞丅

丂偙傫側傢偗偱丄彫榝惎偺慻惉偵偮偄偰偼丄傑偩専摙偡傋偒廳梫側栤戣偑偄偔偮傕巆偝傟偰偄傞丅

丂偙傟偐傜偺扵嵏偲尋媶偺恑揥偵婜懸偟偨偄偲巚偆丅

丂渁惎偲彫榝惎偺偐偐傢傝傪傔偖偭偰

丂榖偑彮偟傓偢偐偟偔側偭偰偒偨傛偆側偺偱丄偙偙偱渁惎偺榖偵堏傞偙偲偵偟傛偆丅

丂渁惎偼懢梲宯傪偮偔傞揤懱偺堦堳偱偼偁傞偑丄偦偺條憡偼榝惎側偳偲偼戝偒偔堎側偭偰偄傞丅

丂挿偄旜傪側傃偐偣偰婸偔偨傔偵丄傎偆偒惎傇偲傕傛偽傟傞偟丄壗偺梊崘傕側偔晄堄偵弌尰偡傞偙偲偑懡偄偺傕婏柇側偙偲偩丅

丂崱傑偱壓愊傒偱栚棫偨側偐偭偨壧庤傗塮夋僗僞乕偨偪偑媫偵攧傟偩偟偨偲偒丄乽渁惎偺偛偲偔弌尰乿側偳偲偄傢傟傞偺傕丄偙傫側尰傟曽偵桼棃偟偰偄傞丅

102

丂偙偺傛偆側傢偗偱丄渁惎偼屆戙偐傜嫲晐偺揑偲偄偊傞傎偳晄媑側懚嵼偲偝傟丄悢乆偺柪怣偺懳徾偵傕側偭偨偺偱偁傞丅

丂僊儕僔儍帪戙嵟戝偺揘妛幰偱偁傝壢妛幰偱傕偁偭偨傾儕僗僩僥儗僗乮俛俠嶰敧巐乣嶰擇擇乯偼丄渁惎傪戝婥拞偺尰徾偺堦偮偩偲峫偊丄惣梞偱偼偙偆偟偨峫偊偑挿偄偙偲庴偗偮偑傟偰偒偨丅

丂傛偆傗偔堦榋悽婭屻敿偵側偭偰丄僨儞儅乕僋偺僠僐丒僽儔乕僄乮堦屲巐榋乣堦榋乑堦乯偺偔傢偟偄娤應偐傜丄渁惎偼寧傛傝傕墦偄揤懱偱偁傞偙偲偑擣傔傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

丂偙傟偵偮偯偄偰僯儏乕僩儞偼丄渁惎傕枩桳堷椡偺朄懃偵傕偲偯偄偰塣摦偡傞揤懱偩偲峫偊丄偦偺婳摴傪寁嶼偡傞曽朄傪偁傒弌偟偨丅

丂摉帪僯儏乕僩儞偲恊岎偺偁偭偨僌儕僯僢僕揤暥戜挿偺僄僪儌儞僪丒僴儗乕乮堦榋屲榋乣堦幍巐擇乯乮恾2-10乯偼丄偙偺僯儏乕僩儞偺曽朄偱懡偔偺渁惎偺婳摴傪寁嶼偟偰傒偨丅 |

恾2-10 僄僪儌儞僪丒僴儗乕

(1656乣1742)

|

丂偡傞偲丄堦屲嶰堦擭丄堦榋乑幍擭丄堦榋敧擇擭偵尰傟偨嶰偮偺渁惎偺婳摴偑丄偁傑傝偵傕傛偔帡偰偄傞偙偲偵婥晅偄偨偺偩丅

丂偦偺弌尰偺娫妘偼偼傏幍榋擭偱偁傞丅

丂偦傟側傜偽偙傟偼丄摨堦渁惎偑偔傝曉偟弌尰偟偨傕偺偵懠側傜側偄丄偲偄偆偺偑僴儗乕偺寢榑偱偁偭偨丅

丂偦偟偰偝傜偵幍榋擭屻偵偙偺渁惎偼嵞傃尰傟傞偵偪偑偄側偄丄偲偺梊尵傪巆偟偰朣偔側偭偨偺偱偁偭偨丅

丂壥偨偣傞偐側偙偺梊尵偼傒偛偲偵揑拞偟丄堦幍屲敧擭偺僋儕僗儅僗偺斢丄懸朷偺渁惎偺嵞棃偑妋偐傔傜傟偨偺偱偁傞丅

丂埲棃丄偙偺渁惎偼僴儗乕渁惎偲傛偽傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂尰戙偱偼渁惎偵偼敪尒幰偺柤慜偑偮偗傜傟傞乮敪尒弴偵嶰柤傑偱乯偙偲偵側偭偰偄傞偑丄僴儗乕渁惎偩偗偼椺奜偱偁傞丅

丂偝偰丄渁惎偵偼丄僴儗乕渁惎偺傛偆偵壗搙傕懢梲傪傔偖偭偰偄傞傕偺傕偁傞偑丄偦偆偱側偄傕偺傕懡偄丅

丂堦斒偵渁惎偺婳摴偵偼嵶挿偄懭墌偺傎偐曻暔慄傗憃嬋慄偑偁傝丄摿偵懭墌婳摴傪昤偔傕偺偼廃婜渁惎偲傛偽傟傞丅

丂偝傜偵廃婜渁惎偼丄廃婜偑擇乑乑擭埲撪偺抁廃婜渁惎偲丄擇乑乑擭埲忋偺挿廃婜渁惎偵暘偗傜傟偰偄傞丅

丂偙偺暘椶偵廬偆偲丄僴儗乕渁惎偼抁廃婜渁惎偺拠娫偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂渁惎偼懢梲偐傜墦偄嫍棧偵偁傞偲偒偼丄傏傫傗傝偟偨傑傞偄憸偵偟偐尒偊側偄偑丄懢梲偵嬤偯偔偵偮傟偰偩傫偩傫偲旜偑敪払偟偰偔傞丅

丂偦傕偦傕渁惎偺乬渁乭偼傎偆偒傪堄枴偡傞娍帤偩偟丄塸岅柤偺comet偼丄僊儕僔儎岅偺挿偄敮傪堄枴偡傞僐儊乕僥僗傪岅尮偲偟偰偄傞丅

丂挿偄敮傪晽偵側傃偐偣偰憱傞彈惈偺巔偱傕巚偄晜偐傋偰偄偨偩偗傟偽傛偄偩傠偆丅

丂偨偩偟丄渁惎偺旜偼偄偮傕恑峴曽岦偺偆偟傠偵側傃偔偺偱側偄偙偲偵偼丄拲堄偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂幚嵺偼懢梲偵嬤偯偔偵偮傟偰丄懢梲偺斀懳曽岦偵怢傃偰偄偔偺偱偁傞乮廬偭偰丄恑峴曽岦偺慜曽偵旜偑怢傃傞偙偲傕偁傝摼傞乯丅

丂偙偆偟偨旜偺摿挜側偳偐傜丄嬚惎傪偮偔傞暔幙偑偳傫側傕偺偐偵偮偄偰偺尒摉偑偮偄偰偔傞偙偲偵側傞丅

104

丂懡偔偺渁惎偼丄拞怱偺妀嬍懱乯偲丄偦傟傪偲傝傑偔僐儅乮敮偺堄枴乯丄旜偺嶰偮偺晹暘偐傜側傝棫偭偰偄傞丅

丂僐儅偼妀偐傜忲敪偟偨暔幙偑偮偔傞恛傪椷傫偩僈僗偺堖偱丄偄傢偽渁惎偺戝婥偺傛偆側傕偺偱偁傞丅

丂旜偼擇偮偺晹暘偐傜側傝丄懢梲偺惓斀懳偺曽岦偵嵶挿偔捈慄忬偵偺傃傞僈僗乮僾儔僘儅乯偺旜偲丄傗傗抁偔偰嬋偑偭偨暆偺峀偄恛偺旜偲偵暘偐傟傞丅

丂僈僗偺旜偼懢梲晽偵傛偭偰僐儅偺堦晹偑悂偒偲偽偝傟偰偱偒傞傕偺丄恛偺旜偼懢梲岝慄偺岝埑乮曻幩埑乯偵傛偭偰偱偒傞傕偺偱偁傞丅

丂僐儅偲旜偺偙偆偟偨偱偒曽傗惈幙偼丄偡偱偵朷墦嬀娤應偵傛偭偰偐側傝偺偲偙傠傑偱傢偐偭偰偄偨乮恾2-11乯丅

丂偲偙傠偑栤戣偼妀偱偁傞丅妀偼僐儅偵偮偮傑傟偰偄偰丄晛捠偺娤應偱偼傑偢尒傞偙偲偑偱偒側偄丅

丂偙偺偨傔丄妀偺惓懱傪傔偖偭偰偼偄傠偄傠側壖愢偑弌偝傟丄摿偵堦嬨屲乑擭戙偵傾儊儕椡偺揤暥妛幰僼儗僢僪丒俴丒儂僀僢僾儖偑彞偊偨乽墭傟偨愥偩傞傑乿儌僨儖偑掕愢偺傛偆偵側偭偰偒偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄渁惎偺妀偼悈傗儊僞儞丄傾儞儌僯傾側偳偺昘偲丄屌懱偺恛偑崿偠傝偁偭偨愥嬍偺傛偆側傕偺偩偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙偺峫偊偼偳偙傑偱妋偐側偺偐丅

丂幚偼偦傟傪妋偐傔傞偨傔偺愨岲偺婡夛偑丄堦嬨敧屲擭偐傜敧榋擭偵偐偗偰朘傟偨偺偩丅

丂偁偺僴儗乕渁惎偑嵞傃婣偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偙偺帪偺僴儗乕渁惎夞婣偵偁偨偭偰偼丄儓乕儘僢僷塅拡楢崌乮俤俽俙乯偺僕僆僢僩丄僜楢偺儀僈1崋偲2崋丄擔杮偺偝偒偑偗丄偡偄偣偄偺寁屲偮偺扵嵏婡偑丄懸偪偆偗偰偄偨偐偺傛偆偵僴儗乕渁惎傔偑偗偰旘峴偟丄偡偽傜偟偄娤應惉壥傪偁偘偨丅

偙偺偆偪偱傕摿偵僕僆僢僩偼妀偺夝柧偵戝偒側峷專傪偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂僕僆僢僩偑尒偨僴儗乕渁惎偺妀偼丄挿宎堦屲km丄抁宎敧km傎偳偺嵶挿偄宍傪偟偰偍傝丄昞柺偺戝晹暘偼恀崟偄暔幙偱偍偍傢傟偰偄偨丅

丂偦偺崟偄昞柺偺偲偙傠偳偙傠偵偼妱傟栚偺傛偆側傕偺偑偁傝丄偦偙偐傜僈僗偲恛偑偼偘偟偔暚偒弌偟偰偄偨偺偩乮恾2-12乯丅 |

恾2-11 僶儗乕渁惎丂1986擭3寧14擔偺巔

丂丂丂丂(敀壨揤懱娤應強嶣塭丒採嫙)

恾2-12丂僕僆僢僩偑偲傜偊偨僴儗乕渁惎偺妀

丂丂丂丂挿宎栺15km (俶俙俽俙)

|

106

丂僴儗乕渁惎偺妀偼偳偆偟偰偙傫側偵傕崟偐偭偨偺偩傠偆丅

丂僴儗乕渁惎偺傛偆偵懢梲偵壗搙傕嬤偯偄偰偄傞渁惎偼丄偦偺偨傃偛偲偵婗敪惉暘偑戝検偵幐傢傟偰偒偨偲峫偊傜傟傞丅

丂偙偺偨傔丄昞柺偱偼恛偺検偑憡懳揑偵懡偔側傝丄崟偄巔偵曄傢偭偰偟傑偭偨偺偵偪偑偄側偄丅

丂偙傟偑懢梲偵偁傑傝嬤偯偄偨偙偲偺側偄渁惎偺怴慛側妀偩偭偨偲偟偨傜丄傕偭偲敀偭傐偄巔側偺偐傕偟傟側偄丅

丂僕僆僢僩偺扵嵏偱偼丄僴儗乕渁惎偺妀偺撪晹傑偱偼傢偐傜側偐偭偨偑丄僈僗偺暚弌忬嫷偐傜傒傞偲丄撪晹偼恛傪娷傫偩昘偐傜側偭偰偄傞偙偲偼丄娫堘偄側偝偦偆偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側偙偲偐傜丄儂僀僢僾儖偺墭傟偨愥偩傞傑儌僨儖偼丄戝嬊偵偍偄偰偼惓偟偐偭偨偲傒偰傛偄偺偩傠偆偲巚傢傟丂偝偰丄偙偙偱傕偆堦搙婳摴偺栤戣偵傕偳傠偆丅

丂廃婜擇乑乑擭埲撪偺抁廃婜渁惎偺拞偵偼丄僶儗乕渁惎側偳傛傝傕偭偲廃婜偺抁偄傕偺偑偁傝丄婳摴偺墦擔揰乮懢梲偐傜堦斣墦偞偐傞揰乯偑栘惎傗搚惎偺傛偆側戝榝惎偺婳摴偵嬤偄傕偺偑懡偄丅

丂偙傟傜偼丄嬚惎偑戝榝惎偺嬤偔傪捠傝偐偐偭偨偲偒丄偦偺榝惎偺堷椡偺塭嬁乮偙傟傪愛摦乮偣偮偳偆乯偲偄偆乯傪偆偗偰婳摴偑戝偒偔曄傢傝丄廃婜偺偢偭偲抁偄懭墌婳摴傪傕偮傛偆偵側偭偨拠娫偩偲峫偊傜傟偰偄傞丅摿偵栚棫偮偺偼栘惎偺婳摴嬤偔偵墦擔揰傪傕偮傕偺偱丄偙傟傜偼栘惎懓偺渁惎偲傛偽傟偰偄傞丅

丂堦曽丄偙傟傜偺抁廃婜渁惎偲偺偐偐傢傝傪峫偊傞偆偊偱廳梫側傕偺偑偁傞丅偦傟偼彫榝惎偩丅

丂慜愡偱偺傋偨傛偆偵丄彫榝惎偺戝晹暘偼壩惎偲栘惎偺婳摴偺娫偵偁偭偰丄彫榝惎懷傪宍惉偟偰偄傞丅

丂偟偐偟偙偺懷偐傜偼偢傟偨彫榝惎傕偐側傝偁傞偙偲偵拲栚偟側偗傟偽側傜側偄偺偩丅

丂偙傟傜偺拞偵偼丄嬤擔揰乮懢梲偵堦斣嬤偯偔揰乯偑抧媴偺婳摴偺撪懁偵傑偱擖傝偙傓傛偆側丄偄偪偠傞偟偔偄傃偮側懭墌婳摴偺傕偺偑偁偭偰丄乬摿堎彫榝惎乭偲憤徧偝傟偰偄傞丅

丂嬤擭丄抧媴偲偺徴撍偺婋尟惈偑庢傝偞偨偝傟偰偄傞嬤抧媴彫榝惎傕偦偺拠娫偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側偄傃偮側懭墌婳摴傪傕偮彫榝惎偼丄婳摴偺宍傗戝偒偝偐傜傒傞尷傝丄栘惎懓側偳偺抁廃婜渁惎偲嬫暿偑偮偗偵偔偄偺偩丅

丂渁惎偺妀偼丄懢梲偵壗夞傕愙嬤偡傞偆偪偵婗敪惉暘偑幐傢傟偰丄憡懳揑偵恛偺検偑懡偔側傞偩偆偭丄偲偄偆偙偲偼愭偵偺傋偨丅

丂偦偆偩偲偡傞偲丄傗偑偰偼婗敪惉暘傪傎偲傫偳幐偭偨恛偺屌傑傝乮偄傢偽娾愇乯偺妀偵側偭偰偟傑偆偩傠偆丅

丂偙偺傛偆側丄渁惎偲偟偰偺妶摦傪廔偊偨乬娾愇渁惎乭偼丄傒偐偗忋偼彫榝惎偲嬫暿偑偮偐側偄傢偗偱偁傞丅

丂廬偭偰丄摿堎彫榝惎偲傛偽傟傞傕偺偺拞偵偼丄傕偲偼渁惎偩偭偨傕偺偑偨偔偝傫娷傑傟偰偄傞壜擻惈偑偁傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂巹偨偪偑庤偵偲傞偙偲偺偱偒傞彫榝惎偺僒儞僾儖偲傕偄偆傋偒瑕愇偵丄扽慺幙僐儞僪儔僀僩偲偄偆帩堎側庬椶偑偁傞偙偲傕慜偵偺傋偨丅

丂偙偺丄扽慺傪懡偔娷傫偩崟偔偰傕傠偄瑕愇偼丄偲偒偵堦乑乣擇乑亾傕偺悈傪娷傫偱偄傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅

丂偙傟側偳偼丄婗敪暘偺傎偲傫偳傪幐偭偨渁惎妀偺曅傢傟偲傒偰傕彮偟傕偍偐偟偔偼側偄偟丄尰偵偦偆偩偲峫偊偰偄傞恖傕偁傞偔傜偄側偺偩丅

108

丂埲忋偺偙偲偐傜丄渁惎偲彫榝惎偺娭學傪惍棟偟偰傒傞偲丄師偺傛偆側偙偲偵側傞偩傠偆丅

丂彫榝惎偺拞偱傕丄彫榝惎懷乮儊僀儞儁儖僩乯傪峔惉偟偰偄傞彫榝惎偺懡偔偼丄堦墳渁惎偲偼暿傕偺偱丄杮棃娾愇幙乮偁傞偄偼揝幙乯偺傕偺偱偁傠偆丅

丂偩偐傜偙傟傜偼渁惎偲偼懠恖偳偆偟偱偁傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄摿堎彫榝惎偲抁廃婜渁惎偼乮偡傋偰偲偼偄偊側偄偑乯偐側傝嬤墢偱丄孼掜偲偐恊愂偲偄偭偰傛偄傕偺偑懡偄偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂傕偭偲傕丄偙偺傛偆側峫偊曽偵偼巹偺撈抐傕娷傑傟偰偄傞偟丄娙扨偵寢榑傪偔偩偣側偄栵夘側栤戣傕巆偝傟偰偄傞偺偱丄崱屻偺扵嵏偲尋媶偵懸偨側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄偄偆傑偱傕側偄丅

丂棳傟惎偑岅傞旝彫揤懱偺旈枾

丂懢梲宯偺塅拡嬻娫偵偼丄榝惎娫恛乮塅拡恛乯偲傛偽傟傞柍悢偺屌懱旝棻巕偑懚嵼偟偰偄傞偙偲傕丄尒摝偟偰偼側傜側偄丅

丂偙傟傜偼彫榝惎傗渁惎偲枾愙側娭學偑偁傞偺偱丄偙偙偱彮偟傆傟偰偍偒偨偄偲巚偆丅

丂榝惎娫恛偺懚嵼偼丄墿摴岝傗棳惎側偳丄抧媴忋偐傜娤應偱偒傞尰徾偵傛偭偰傕抦傞偙偲偑偱偒傞丅

丂傑偢墿摴岝偲偄偆偺偼丄揤媴忋偺墿摴乮懢梲偺擭廃塣摦偺捠傝摴偱丄抧媴偺岞揮婳摴柺偺曽岦偵憡摉偡傞乯偵偦偭偰怢傃傞丄傏偆偭偲偟偨岝偺懷偱丄擔杤屻偺惣偺嬻傗擔偺弌慜偺搶偺嬻偵尒傜傟傞傕偺偱偁傞丅

丂傕偭偲傕嵟嬤偼丄奨偺摂傝傗戝婥偺傛偛傟偱墿摴岝偑尒傜傟傞婡夛偼彮側偔側偭偰偄傞偑丅偙傟偼丄墿摴柺醞偼榝惎偺婳摴柺乯偵偦偭偰暘晍偡傞榝惎娫恛偑丄懢梲偺岝傪斀幩偟偨傝嶶棎偟偨傝偟偰偱偒傞傕偺偩丅

丂傑偨璀曫偼丄榝惎鑲恛偑崅懍偱抧媴偵傇偮偐傝丄戝婥拞偱敪岝偡傞尰徾偱偁傞丅

丂堦斒偵棳惎偑惗偠傞偺偼丄惉憌寳傛傝傕忋偺丄崅搙堦乑乑噏偔傜偄偺忋憌戝婥偺拞偱偁傞丅

丂梋択偵側傞偐傕偟傟側偄偑丄偙偙偱傂偲尵拲堄偟偰偍偒偨偄偙偲偑偁傞丅

丂棳惎偼丄崅懍偱旘傃偙傫偱偒偨恛偑戝婥偲杸嶤偡傞偨傔偵岝傞尰徾偩丄偲傛偔偄傢傟傞丅

丂堦斒岦偗偺夝愢彂側偳偵傕丄偦偆彂偐傟偰偁傞傕偺偑懡偄丅

丂偟偐偟偙傟偼偪傚偭偲崲偭偨偙偲偱偁傞丅

丂戝婥偲杸嶤偟偰擬偔側傞偙偲偼妋偐偩偆偭偑丄偦傟偩偗偱偼偁傫側偵柧傞偔偼岝傜側偄偺偩丅

丂棳惎偑岝愇尨廁偼傕偭偲僟僀僫儈僢僋偩丅恛偺棻巕偑戝婥拞偵旘傃偙傫偱偔傞偲丄偦偺棻巕偵戝婥偺暘巕偑偼偘偟偔徴撍偟丄棻巕偺尨巕傪偼偓偲偭偰偼偠偒旘偽偡丅

丂偙偺尨巕偑戝婥偺暘巕偲堦弿偵側偭偰丄擇乑乑乑亷埲忋偺崅壏僈僗偺僾儔僘儅偑棻巕傪偮偮傓丅

丂偙偆偟偨擬偄僈僗偺岝偑棳惎偲偟偰尒偊傞偺偱偁傞丅

丂偦偺徹嫆偵丄棳惎偺僗儁僋僩儖偼丄崅壏僈僗偺敪岝偵傛偭偰偱偒傞婸慄僗儁僋僩儖偱偁傞丅

丂偝偰棳惎偵偼丄嬻偺偄傠偄傠側応強偱嶶敪揑偵尒傜傟傞傕偺偺傎偐丄枅擭偁傞寛傑偭偨帪婜偵丄摿掕偺惎嵗偵傑偲傑偭偰尰傟傞傕偺傕懡偄丅

丂偄傢備傞棳惎孮偱偁傞丅偙偺傛偆側棳傟惎偺孮傟偼丄偦偺傕偲偵側傞恛偺廤抍偑抧媴婳摴偺晅嬤偵懚嵼偟丄偦偙傪抧媴偑捠夁偡傞偲偒偵惗偢傞丅

110

丂偦偟偰偙偺恛偺懡偔偼丄廃婜渁惎偑懢梲偵愙嬤偡傞偨傃偵丄妀偺忲敪偵偲傕側偭偰傑偒嶶傜偟偰偄偭偨丄壸惎偺偍偒傒傗偘側偺偩丅

丂偨偲偊偽嬤擭榖戣偵側偭偨巶巕乮偟偟乯嵗棳惎孮偼丄僥儞儁儖丒僞僢僩儖渁惎偑傑偒嶶傜偟偨恛偑偦偺傕偲偵側偭偰偄傞丅

丂棳惎偼偙偺傛偆偵丄渁惎偲怺偄偐偐傢傝傪傕偭偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偱偼丄棳惎偺傕偲偵側傞恛偺幚懱偼丄偳傫側傕偺偩傠偆丅

丂偙偺恛傪偲傜傑偊偰丄側傑偺巔傪娤嶡偟傛偆偲偄偆丄偲偰偮傕側偄壽戣偵庢慻傫偩恖偨偪偑偄傞丅

丂傾儊儕僇偺俢丒俤丒僽儔僂儞儕乕攷巑傜偼丄俶俙俽俙偺峲嬻婡偵僔儕僐儞僆僀儖傪揾偭偨恛嵦廤婍傪偲傝偮偗丄崅搙擇乑km偺惉憌寳傪旘峴偟側偑傜恛偺嵦廤傪帋傒偨丅

丂戝婥寳偵旘傃偙傫偩恛偼丄偡傋偰偑擱偊偮偒傞傢偗偱偼側偔丄忋憌戝婥拞偵挿偄栤昚偭偰偄傞傕偺傕偁傞偲峫偊偨偐傜偱偁傞丅

丂偙偆偟偰偙傟傑偱偵廤傔傜傟偨恛偼丄宎悢儅僀僋儘儊乕僩儖乮兪m乯偐傜悢廫儅僀僋儘儊乕僩儖丄懡岴幙偺僈僒僈僒偟偨姶偠偺傕偺偱偁偭偨乮恾2-13乯丅

丂傑偨偦偺慻惉偼丄瑕愇偺扽慺幙僐儞僪儔僀僩偵帡偨傕偺偑懡偐偭偨丅

丂偙偺偙偲偐傜丄嵦廤偟偨恛偼丄渁惎偵桼棃偡傞傕偺偱偁傞偙偲傎娫堘偄側偝偦偆偩偲峫偊傜傟偰偄傞丅 |

恾2-13丂惉憌寳偐傜嵦廤偝傟偨渁惎婲尮偺恛偺揹巕尠旝嬀幨恀

丂(墶偺挿偝栺10兪m)(俶俙俽俙)

|

丂榝惎娫恛偵偙偺傛偆偵渁惎婲尮偺傕偺偑懡偄偙偲偼妋偐偱偁傞偑丄偦傟偩偗偩偲偼偄偄愗傟側偄丅

丂彫榝惎偳偆偟偺徴撍傗攋夡偱惗偠傞恛傕偐側傝偁傞偩傠偆偟丄懢梲宯奜偺惎娫嬻娫偐傜傕偨傜偝傟偨恛偑偁傞偲庡挘偟偰偄傞尋媶幰傕偁傞丅

丂懢梲宯偺恛偺悽奅偵傕傑偩枹抦偺栤戣偼偨偔偝傫偁偭偰丄杮奿揑側扵嵏偼偙傟偐傜偺壽戣偱偁傞丅

丂丂丂3丂曈嫬偺嬻娫偵傂偟傔偔昘揤懱丂top

丂恖椶偺懢梲宯偵偨偄偡傞擣幆偼丄抧摦愢偺妋棫偄傜偄戝偒偔恑揥偟丄摿偵擇乑悽婭屻敿偵擖偭偰偐傜偺怴偟偄娤噵庤抜偺搊応偼丄巹偨偪偺懢梲宯憸傪偄偭偦偆朙偐側傕偺偵偟偰偒偨丅

丂偦偺寢壥丄懢梲宯偺婎杮憸偼丄戝偡偠偱偼偡偱偵妋屌偨傞傕偺偵側偭偨傛偆側報徾傪偆偗傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙傟傑偱偵側偐偭偨傛偆側怴偟偄敪尒偵傛偭偰丄懢梲宯偺奣擮偑偝傜偵曄妚傪偣傑傜傟傞傛偆側壜擻惈偑丄傑偩側偄偲偼偄偊側偄偺偱偁傞丅

丂偦傫側偙偲傪巚傢偣傞敪尒偑丄懢梲宯偺曈嫬偺嬻娫偱偄傑偮偯偄偰偄傞丅

112

丂渁惎偼偳偙偐傜傗偭偰偔傞偺偐

丂偦偺敪尒偵偮偄偰偺傋傞偨傔偵偼丄傑偢丄渁掓偺屘嫿偺榖偐傜巒傔側偗傟偽側傜側偄丅

丂渁惎偺杮懱乮妀乯偼丄恛傪娷傫偩昘偐傜側傝棫偭偰偄傞丅

丂尰戙偺懢梲宯婲尮榑偵傛傟偽丄偙偺傛偆側揤懱偼丄榝惎傪偮偔傞嵽椏偵側偭偨丄旝榝惎偲傛偽傟傞彫揤懱偺拠娫偩偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂摿偵渁惎偺傛偆側婗敪惈暔幙傪庡惉暘偲偡傞揤懱偼丄尨巒懢梲宯惎塤偺掅壏偺椞堟乮栘惎偺婳摴偁偨傝偐傜奜懁偺晹暘乯偱惗傑傟偨旝榝惎偺惗偒巆傝偩傠偆丄偲偄偆偺偑崱擔偺掕愢偱偁傞丅

丂偱偼偙偺傛偆側渁惎偼丄尰嵼偳偙偵丄偳偺傛偆偵懚嵼偟偰偄傞偺偩傠偆偐丅

丂偮傑傝懢梲宯偺晽棃朧偺傛偆側渁惎傕丄屘嫿傪傕偭偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅

丂渁惎偺婳摴傪棟榑揑偵尋媶偟偰偄偨僆儔儞僟偺揤暥妛幰俰丒俫丒僆乕儖僩乮堦嬨乑乑乣堦嬨嬨擇乯偼丄戝晹暘偺渁惎偼懢梲傪拞怱偲偟偨敿宎屲枩揤暥扨埵偔傜偄偺媴焩忬偺椞堟偵偁偭偰丄渁惎偺憙偲傕偄偆傋偒傕偺傪宍惉偟偰偄傞偲偄偆峫偊傪丄堦嬨屲乑擭偵敪昞偟偨丅

丂崱擔乽僆乕儖僩塤乿偲傛偽傟偰偄傞傕偺偱偁傞丅

丂偙偙偵懚嵼偡傞渁惎偺悢偼堦乑乑乑壄屄偲傕堦挍屄偲傕悇掕偝傟偰偄傞丅

丂偙傟傜偺彫揤懱偑丄嬤偔傪捠傝偐偐偭偨峆惎偺廳椡偺塭嬁側偳傪偆偗傞偲婳摴偵備傜偓偑偍偙傝丄偦偺偆偪偺偄偔偮偐偼懢梲傔偑偗偰棊壓偟偰偔傞丅

丂偙傟偑巹偨偪偺栚偵傆傟傞渁惎偵側傞偲偄偆偺偱偁傞丅側傞傎偳偙偺傛偆偵峫偊傞偲丄挿廃婜渁惎偺愢柧側偳偵偼戝曄岲搒崌偱偁傞丅

丂廃婜擇乑乑擭埲忋偺挿廃婜渁惎偺婳摴偼丄孹幬偑條乆偱丄慡揤偺曽岦偵傢偨偭偰棫懱揑偵暘晍偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅

丂偨偩偟丄偙偙偱拲堄偟偰偍偒偨偄偺偼丄僆乕儖僩塤偲偄偆偺偼尰抜奒偱偼傑偩偁偔傑偱壖憐偺傕偺偩丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂僆乕儖僩塤傪尒偨恖偼偄側偄偺偩丅

丂僆乕儖僩塤偵昘偺旝榝惎偑廤傑偭偰偄傞偺偼丄尦乆栘惎宆榝惎偺椞堟偵偁偭偨昘揤懱偑丄傛傝戝偒側揤懱偺愛摦傪偆偗偨傝傇偮偐傝崌偭偨傝偟偰丄墦偔傊曻傝弌偝傟偨偨傔偩丄偲堦斒偵偼愢柧偝傟偰偄傞偑丄偦偺偔傢偟偄巇慻傒偵偮偄偰偼丄昁偢偟傕廫暘傢偐偭偰偄傞傢偗偱偼側偄丅

丂偮偄偱偵傕偆堦偮丄渁惎偺屘嫿偼懢梲宯奜偵偁傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆峫偊傕崻嫮偔偁傞偙偲傪偮偗壛偊偰偍偒偨偄丅

丂渁惎傪偮偔傞暔幙偵丄懢梲宯奜偺惎娫塤乮僈僗惎塤乯偱尒偮偐偭偰偄傞惎娫暘巕偲嫟捠偡傞傕偺偑懡偄偙偲偑丄偦偺榑嫆偺堦偮偱偁傞丅

丂嵟嬤儅僗僐儈傪傕偵偓傢偟偨昐晲渁惎傗僿乕儖丒儃僢僾渁惎側偳偺戝渁惎偵丄惎娫塤拞偲摨偠妱崌傪帵偡惉暘偑尒偮偐偭偨偙偲傕拲栚偝傟偨乮戞巐復偺堦榋巐儁乕僕嶲徠乯丅

丂偙偺栤戣偼旕忢偵廳梫側偙偲偱偁傞偑丄杮彂偺庡戣偐傜偼彮偟偼偢傟傞偺偱丄偙傟埲忋偼怺擖傝偟側偄偱偍偔丅

丂偝偰丄渁惎偺婲尮偺偆偪丄挿廃婜渁惎偵偮偄偰偼僆乕儖僩塤偲偄偆傕偺傪峫偊傟偽愢柧偱偒傞偙偲偵側傞偑丄抁廃婜渁惎偵偐傫偟偰偼昁偢偟傕偆傑偔偄偐側偄偺偩丅

丂抁廃婜渁惎偺婳摴柺偼丄懡偔偑榝惎偺婳摴柺偲傎偲傫偳摨偠偩偲偄偭偰傛偔丄挿廃婜渁惎偺婳摴柺偺傛偆偵戝偒偔孹偄偰偼偄側偄丅

114

丂偙傟偼丄弶傔偼戝偒偔孹偄偰偄偨渁惎偺婳摴偑丄戝榝惎偵偮偐傑偭偰婳摴偑曄壔偟偨偨傔偩偲偟偰傕愢柧晄壜擻側偙偲偱偼側偄偑丄悢懡偔偺抁廃婜渁惎偺惉場傪丄偡傋偰偙傟偩偗偱愢柧偡傞偙偲偼崲擄偱偁傞丅

丂傓偟傠丄奀墹惎偺婳摴偺奜懁偺偁偨傝偵丄榝惎偵廤傑傝偒傟側偐偭偨旝榝惎偑偨偔偝傫巆偭偰偄偰丄偙傟傜偑抁廃婜渁惎偵側傞丄偲峫偊偨傎偆偑偢偭偲崌棟揑偱偁傞丅

丂幚偼偙偺傛偆側峫偊偼丄僆乕儖僩偑渁惎塤偺壖愢傪彞偊傞傛傝傕慜偵丄偡偱偵弌偝傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂傾僀儖儔儞僪偺揤暥妛幰俲丒俤丒僄僢僕儚乕僗乮堦敧敧乑乣堦嬨幍擇乯乮恾2-14乯偼丄堦嬨巐嶰擭偵敪昞偟偨懢梲宯偺婲尮偵娭偡傞榑暥偺拞偱丄乽懢梲宯傪偮偔偭偨暔幙偑柣墹惎偺婳摴晅嬤偱偍偟傑偄偵側傞偲偼峫偊偑偨偄丅

丂柣墹惎婳摴偺奜懁偵偼傑偩巆傝偺暔幙偑峀偔暘晍偟偰偍傝丄偦傟傜偑渁惎偺挋憼屔偵側偭偰偄傞偼偢偩乿偲偺傋偨乮柣墹惎偺婳摴偼奀墹惎偺婳摴偲廳側偭偰偄傞晹暘偑偁傝丄崱擔偺栚偐傜傒傟偽奀墹惎婳摴偺奜懁偩偲偄偭偰傕傎傏摨偠偙偲偱偁傞乯丅

丂偦偟偰偙偺挋憼屔偼丄榝惎慡懱偺婳摴柺偵偦偭偰峀偑傞僨傿僗僋傪宍惉偟偰偄傞偩傠偆丄偲傕偺傋偨偺偩丅

丂僄僢僕儚乕僗偼偙偺峫偊傪堦嬨巐嬨擭偺榑暥偱傕偔傝曉偟偺傋偨偑丄偦偺彮偟偁偲偺堦嬨屲堦擭偵偼丄傾儊儕僇偺揤暥妛幰俧丒俹丒僇僀僷乕乮堦嬨乑屲乣堦嬨幍嶰乯乮恾2-15乯傕丄摨偠傛偆側峫偊傪敪昞偟偨乮僇僀僷乕偑僄僢僕儚乕僗偺榑暥傪抦傜側偐偭偨偲偼峫偊傜傟側偄偑丄偙偺愭恖偺巇帠偵偮偄偰偼壗傕傆傟偰偄側偄乯丅 |

恾2-14俲dG僢僕儚乕僗

丂丂丂(1880乣1972)

|

恾2-25丂俧丒俹丒僇僀僷乕

丂丂丂丂(1905乣1973)

|

丂僄僢僕儚乕僗偲僇僀僷乕偺峫偊偼丄摉弶偼偁傑傝拲栚偝傟側偐偭偨傛偆偱偁傞偑丄傗偑偰巟帩幰偑憹偊偼偠傔丄堦嬨敧乑擭戙偵側傞偲丄奀墹惎埲墦偺椞堟偵怴揤懱傪偝偑偡帋傒偑側偝傟傞傛偆偵側偭偨丅

丂偦偟偰偮偄偵丄堦嬨嬨擇擭偐傜懸朷偺揤懱偑懕乆偲敪尒偝傟偼偟傔偨偺偩丅

丂曈嫬偺抧偺梇戝側乬偊偔傏乭偺娐

丂僄僢僕儚乕僗偲僇僀僷乕偑梊尵偟偨丄懢梲宯偺奜墢晹偵傂傠偑傞揤懱偺廤傑傝偼丄僄僢僕儚乕僗丒僇僀僷乕儀儖僩(Egeworth Kuiper Belt)偲傛偽傟偰偄傞丅

116-20

丂扨偵僇僀僷乕儀儖僩偲偄偆恖傕懡偄偑丄傗偼傝嵟弶偺梊尵幰偺柤傪偒偪傫偲姤偟偰傛傇偺偑楃媀偲偄偆傕偺偱偁傠偆丅

丂偨偩挿偔側傞偺偱丄棯偟偰俤俲俛偲彂偔偙偲傕偁傞丅

丂傑偨偙偺儀儖僩偵懏偡傞揤懱偼丄僄僢僕儚乕僗丒僇僀僷乕儀儖僩揤懱乮Edgeworth-Kuiper Belt Object乯偲偄偄丄棯崋偼丄俤俲俛俷偱偁傞丅

丂偙偺俤俲俛俷傪乬偊偔傏丣偲傛傏偆偲偄偄弌偟偩偺偑丄崙棫揤暥戜偺搉晹弫堦巵偨偪偱偁傞丅

丂柤乮柪乯埬偩偲巚偆偺偱丄偙偙偱傕偦傟傪庁梡偝偣偰偄偨偩偔丅

丂偝偰丄偊偔傏偺戞堦崋偼丄堦嬨嬨擇擭敧寧嶰乑擔丄傾儊儕僇偺擇恖偺揤暥妛幰俢丒僕儏僂傿僢僩偲俰丒儕乕偵傛偭偰敪尒偝傟偨丅

丂斵傜偼丄儅僂僫働傾嶳捀偵偁傞僴儚僀戝妛偺岥宎擇丒擇m愒奜慄朷墦嬀偵偲傝偮偗偨崅姶搙俠俠俢僇儊儔偺夋憸偐傜尒弌偟偨偺偩丅

丂1992俻俛1偲柤偯偗傜傟偨偙偺揤懱偼丄懢梲偐傜偺暯嬒嫍棧偑巐嶰丒敧擇揤暥扨埵丄岞揮廃婜擇嬨乑丒擇擭丄柧傞偝偼擇嶰摍媺偲偄偆埫偄揤懱偩偭偨丅

丂偦偺昞柺偺斀幩擻偑渁惎偲摨偠掱搙偺仜丒仜巐偩偲偡傞偲丄偙偺揤懱偺戝偒偝偼捈宎栺擇屲乑km偲側傞丅

丂偙偺敪尒偐傜敿擭屻偺堦嬨嬨嶰擭嶰寧丄斵傜偼傑偨傕傗帡偨傛偆側揤懱偺1993俥倂傪敪尒偟偨丅

丂偙偪傜偼暯嬒嫍棧巐嶰丒嬨嶰揤暥扨埵丄岞揮廃婜擇嬨堦丒擇擭偱丄戝偒偝偼戞堦崋偲摨偠偔傜偄偩偲傒傜傟偰偄傞丅

丂埲忋偺擇偮偺敪尒偼丄傑偝偵僄僢僕儚乕僗丒儞僇僀僷乕儁儖僩偺懚嵼傪幚徹偡傞傕偺偲偟偰丄懡偔偺恖偨偪偵擣傔傜傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂偙偆偟偰堦扷偒偭偐偗偑偮偔傜傟傞偲丄帠懺偼媫懍偵恑揥偡傞傕偺偱丄偊偔傏揤懱偼偦偺屻傕懕乆偲敪尒偝傟丄尰嵼偦偺悢偼擇乑乑屄埲忋偵偺傏偭偰偄傞丅

丂偙傟傑偱偵尒偮偐偭偨傕偺偺懡偔偼暯嬒嫍棧偑巐乑乣屲乑揤暥扨埵偱丄柧傜偐偵奀墹惎婳摴偺奜懁傪傑傢偭偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅

丂戝偒偝偼捈宎悢廫km偐傜嶰乑乑km偔傜偄偺傕偺偑懡偄傛偆偩丅

丂僕儏僂傿僢僩偵傛傞偲丄嶰乑揤暥扨埵偐傜尰嵼娤應壜擻側屲乑揤暥扨埵偁偨傝傑偱偺斖埻撪偱丄捈宎堦乑乑噏埲忋偺偊偔傏揤懱偼堦乑枩屄偔傜偄偁傞偲尒愊傕傜傟偰偄傞偐傜丄崱屻娤應惛搙偑忋偑傟偽傑偡傑偡懡偔偺偊偔傏揤懱偑敪尒偝傟偰偄偔偩傠偆丅

丂擔杮偺乽偡偽傞乿朷墦嬀偵傛傞扵嶕傕戝偄偵婜懸偱偒傞丅

丂敪尒悢偑憹偊偰偒偨偙偲偱丄偙傟傑偱偵傢偐偭偨尷傝偱傕丄偊偔傏揤懱偼偦偺婳摴偺摿惈偵傛偭偰偄偔偮偐偺懓偵暘偐傟傞傛偆偱偁傞丅

丂偦偺拞偱傕丄婳摴偑椡妛揑偵晄埨掕偵側偭偨傕偺偼丄奀墹惎偺婳摴偺撪懁偵傕擖偭偰偔傞壜擻惈偑偁傞傜偟偄丅

丂偦傟傪帵偡偲巚傢傟傞幚椺偑偁傞偺偩丅

丂堦嬨幍幍擭偵敪尒偝傟偨2060斣偺僉儘儞偲偄偆丄捈宎堦嬨乑km偺彫榝惎偑偁傞丅

丂偙偺揤懱偼丄墦擔揰偑揤墹惎偺婳摴偵嬤偄堦嬨丒乑揤暥扨埵丄嬤擔揰偼搚惎婳摴偺彮偟撪懁偺敧丒屲揤暥扨埵偵偁傞偲偄偆丄偄傃偮側懭墌婳摴傪傕偪丄嵟傕墦曽偵偁傞摿堎彫榝惎偲偝傟偰偒偨丅

丂偲偙傠偑娤應偑偡偡傓偵偮傟偰丄偙偺揤懱偑僈僗偲恛偺僐儅傪傕偪丄渁惎揑側妶摦傪偟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偙偺偨傔僉儘儞偼丄崱擔偱偼抁廃婜渁惎偺堦偮偩偲傒側偝傟偰偄傞丅

丂偙傟偲帡偨傕偺偼丄5145斣彫榝惎僼僅忋僼僗側偳慡晹偱堦乑屄嬤偔尒偮偐偭偰偍傝丄働儞僞僂儖僗懓揤懱偲傛偽傟偰偄傞丅

丂偙傟傜偺揤懱偼尦乆偼偊偔傏揤懱偺拠娫偩偭偨偲峫偊傜傟偰偍傝丄偊偔傏偑抁廃婜渁惎偵側偭偰偄偔夁掱傪暔岅傞丄廳梫側揤懱偩偲傒傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅

丂働儞僞僂儖僗揤懱偼彮側偔偲傕悢愮屄偼偁傞偩傠偆偲尒愊傕傜傟偰偄傞偐傜丄奀墹惎婳摴偺撪懁偺榝惎娫嬻娫傕丄偗偭偙偆偵偓傗偐側偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

118

丂偙傟傑偱偺偙偲傪傑偲傔偰丄彮偟戝抇偵怴偟偄懢梲宯憸傜偟偒傕偺傪昤偄偰傒偨傜丄偳偆側傞偩傠偆丅

丂奀墹惎婳摴偺奜懁偵偼丄朿戝側悢偺昘揤懱偑傂偟傔偒崌偭偰傑傢傝丄僄僢僕儚乕僗丒僇僀僷乕儀儖僩傪宍偯偔偭偰偄傞丅

丂偦傟偼傑偝偵懢梲宯偺嫄戝側娐乮僨傿僗僋乯偱偁傞丅

丂彫榝惎懷傪撪懁偺娐偲偡傟偽丄僄僢僕儚乕僗乕僇僀僷乕儀儖僩偼奜懁偺梇戝側娐偲偄偆偙偲偵側傠偆丅

丂偦偟偰偙偺娐偺奜墢偼丄傗偑偰悢枩揤暥扨埵偺斵曽偱媴焩忬偺僆乕儖僩塤傊偲偮側偑偭偰偄傞偐傕偟傟側偄偺偩丅

丂擇堦悽婭偵懢梲宯偺扵嵏偑偄偭偦偆偡偡傫偩偲偒丄偙偺憇戝側懢梲宯憸偑傑偡傑偡恀幚枴傪偍傃偰巹偨偪偺慜偵晜偐傃忋偑偭偰偔傞偺偱偼側偄偐丅

丂偦傫側婜懸傪巹偼傂偦偐偵偄偩偄偰偄傞偺偱偁傞丅

丂柣墹惎乮傔偄偍偆偣偄乯偼榝惎偠傖側偄丄偄傗榝惎偩

丂偙偺復偺廔傢傝偵丄柣墹惎偺偙偲偵偤傂傆傟偰偍偒偨偄偲巚偆丅

丂偙傟傑偱柣墹惎偺榖偼堦搙傕弌偰偙側偐偭偨偙偲偵丄晄怰傪偄偩偐傟偨曽偑偁傞偐傕偟傟側偄偑丄偗偭偟偰朰傟偰偄偨傢偗偱偼側偔丄堄恾揑偵偁偲傑傢偟偵偟偨偩偗偺偙偲偱偁傞丅

丂柣墹惎偼堦嬨嶰乑擭偵丄傾儊儕僇偺儘乕僂僃儖揤暥戜偵偄偨俠丒僩儞儃乕乮堦嬨乑榋乣堦嬨嬨幍乯偵傛偭偰敪尒偝傟偨丄楌巎偺偆偊偱偼傑偩怴偟偄榝惎偱偁傞丅

丂偙偺榝惎偼敪尒摉帪丄懢梲偐傜偺嫍棧偑僠僠僂僗丒儃乕僨偺朄懃乮嬨巐儁乕僕嶲徠乯偵慡偔崌傢側偄偙偲偑栤戣偵側偭偨傕偺偩偑丄娤應偑偡偡傓偵偮傟偰丄偦偺婏柇偝偼傑偡傑偡偮偺傞偽偐傝偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

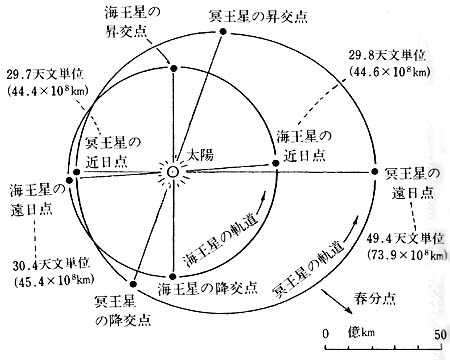

丂傑偢柣墹惎偺婳摴傪尒偰偄偨偩偙偆丅

丂恾2-16偵帵偟偨傛偆偵丄偢偄傇傫偄傃偮側懭墌宍傪偟偰偍傝丄婳摴偺堦晹偑奀墹惎偺婳摴撪偵擖傝偙傫偱偄傞丅

丂偨偩偟偙傟傪棫懱揑偵傒傞偲丄柣墹惎偺婳摴偼奀墹惎偺婳摴柺偵偨偄偟偰堦屲搙偽偐傝孹偄偰偄傞偺偱丄奀墹惎偲徴撍偟偰偟傑偆傛偆側偙偲偼側偄丅 |

恾2-16丂柣墹惎偲奀墹惎偺婳摴偺斾妑

|

丂師偵丄柣墹惎偑懠偺庡梫榝惎偵斾傋偰偄偪偠傞偟偔彫偝偄偙偲傕婏柇偩丅

丂敪尒摉帪偼丄彮側偔偲傕抧媴偖傜偄偺戝偒偝偑偁傞偲峫偊傜傟偰偄偨偺偩偑丄嵟嬤偺怣棅偱偒傞娤應抣偵傛傞偲丄捈宎偼擇嶰乑乑km掱搙偱丄抧媴偺寧傛傝傕偢偭偲彫偝偄偺偩丅

120

丂偦偺彫偝側柣墹惎偑丄偍偳傠偄偨偙偲偵塹惎傪偮傟偰偄傞偙偲偑丄堦嬨幍敧擭偵傢偐偭偨丅

丂僈儘儞偲柤偯偗傜傟偨偙偺塹惎偼丄捈宎栺堦嶰乑乑噏偱柣墹惎偺敿暘偺戝偒偝偱偁傞偑丄偙傟偼拞怱偺榝惎偺捈宎偵偨偄偡傞斾棪偲偟偰偼堎忢偵戝偒偄丅

丂柣墹惎偲僈儘儞偼丄傑偝偟偔擇廳榝惎側偺偩丅

丂偳偪傜傕暯嬒枾搙偼擇丒乑g/棫曽cm掱搙偩偐傜丄昘偺妱崌偑懡偄昘揤懱偺拠娫偱偁傞偙偲傕妋偐偱偁傠偆丅

丂偝傜偵偍傕偟傠偄偺偼丄柣墹惎偺帺揮廃婜偲僈儘儞偺帺揮丒岞揮偺廃婜偼偳傟傕栺榋丒巐擔偱姰慡偵摨婜偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅

丂偙偺偨傔丄柣墹惎偲僈儘儞偼偮偹偵摨偠柺傪岦偗偁偭偨傑傑偱偁傞丅

丂偙傫側傑傢傝曽偺榝惎偲塹惎偼懠偵椺偑側偄丅

丂傑偨丄柣墹惎偺帺揮幉偼丄岞揮婳摴柺偺悅慄偵懳偟偰堦堦敧搙傕孹偒丄僈儘儞偺婳摴柺傕摨偠偩偗孹偄偰偄傞偐傜丄柣墹惎偲僈儘儞偺懱宯偼丄揤墹惎偵帡偰偦偭偔傝墶搢偟偵側偭偰偄傞傢偗偱偁傞丅

丂偙偺傛偆偵婏柇側揰偑偄偭傁偄偺柣墹惎偼丄懢梲宯偺拞偱偳傫側埵抲偯偗傪傕偮榝惎偲峫偊偨傜傛偄偺偩傠偆偐丅

丂偙傟傑偱偺偊偔傏偺榖偐傜壗偲側偔嶡偟偑偮偔偲巚偆偑丄柣墹惎傕偊偔傏揤懱偺堦堳偩偲偡傞峫偊偑丄嵟嬤桳椡偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂柣墹惎偼偍偦傜偔丄偊偔傏偺拞偱傕摿偵戝偒偔惉挿偟偨揤懱側偺偱偁傠偆丅

丂柣墹惎僋儔僗偺戝偒偝偺帡偨傛偆側揤懱偼丄傑偩偁傞偐傕偟傟側偄丅

丂偘傫偵丄偙傟傑偱偵敪尒偝傟偨偊偔傏偺拞偵傕丄偄傃偮側懭墌婳摴偺傕偺偑偄偔偮偐抦傜傟偰偍傝丄柣墹惎偺婳摴偵椶帡偟偰偄傞偙偲偐傜丄乬僾儖乕僠僲懓乭偲偄偆柤偑峫偊弌偝傟偰偄傞乮僾儖乕僠 Plunino 偲偼彫偝側柣墹惎 little Pluto

偺堄枴偱偁傞乯丅

丂偙傫側忬嫷偺拞偱丄嵟嬤偪傚偭偲偟偨閦摦偐偍偙偭偨丅堦嬨嬨嬨擭偺弔丄彫榝惎偺搊榐斣崋偑堦枩偺將戜偵偣傑偭偨偲偒丄塰梍偁傞堦枩斣傪柣墹惎偵偁偨偊傛偆偲偡傞埬偑丄傾儊儕僇偺偁傞揤暥妛幰偐傜弌偝傟偨丅

丂偲偙傠偑丄偙傟偑懡偔偺恖偨偪偵偼丄柣墹惎傪庡梫榝惎偺嵗偐傜偼偢偡嶔棯偱偁傞偐偺傛偆偵偲傜傟偰丄戝曄側偝傢偓偵敪揥偟偰偟傑偭偨偺偩丅

丂寢嬊丄崙嵺揤暥楢崌乮俬俙倀乯偺敾抐偱丄堦枩斣偼懠偺彫榝惎偵偁偨偊傜傟傞偙偲偵側傝丄堦審棊拝偲偁偄側偭偨丅

丂崱擔揑側栚偐傜傒傞偲丄柣墹惎傪庡梫榝惎偺拠娫偵擖傟偰偍偔偙偲偼丄偨偟偐偵偁傑傝揔愗偱偼側偄偐傕偟傟側偄丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙傟傑偱恊偟傑傟偰偒偨柣墹惎偺榝惎偲偟偰偺嵗傪丄奿壓偘偡傞傛偆側昁梫傕偄傑偝傜側偄偩傠偆丄偲巹傕巚偆丅

丂偲偼偄偭偰傕丄柣墹惎偑抧媴宆榝惎偲傕栘惎宆榝惎偲傕堎側傞惈幙傪傕偮偙偲丄偦傟偼偊偔傏揤懱偺堦堳偲傒傞偺偑堦斣棟偵偐側偭偰偄傞偙偲丄側偳偺揰偼偒偪傫偲擣幆偟偰偍偔傋偒偱偼側偄偩傠偆偐丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |