|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅲ 大遺跡の発見

7 革命軍のなかで top

|

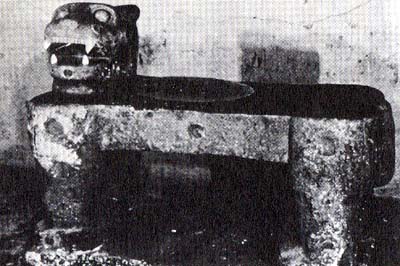

左に見えるのは,高さ24mのピラミッドで四つの面の中央には

91段ずつの階段がある。中央はいけにえの心臓をのせた像。

|

ジャガーの像(チチェン・イッツァ)

|

道はまた、登りであった。あたりの高原はほとんどがトウモロコシの畑で、その中に小さな教会を中心にしたインディオの村が、ぽつん、ぽつんとある。

それがきれると、熱帯樹林の峠道である。

木々の間では、極彩色の美しいインコやオウムが、さえずり飛びかっている。

「まるで、鳥の天国の中にいるようだね。」

スティーヴンズとキャザウッドは、たのしそうに、口笛をふきながら登っていた。

くだりになった時だった。突然、横合から、銃声が二発、つづいておこった。

棒立ちになるロバをかろうじて押えたときには、二十人ほどの山賊のようなインディオに取囲まれていた。

カレーラ軍の兵士たちらしい。が、どの兵士の眼も、おそろしく血走っていた。

最初、彼らの隊長は、スティーヴンズたちの一行を、モラサン将軍派のものと思ったらしい。

ホセの大声で始めた説明も、「だまれ」の一言ではじきとばされ、そのまま、みんな銃をつきつけられながら、小さな山あいの村へ連れていかれた。

そして、土造りの小屋におしこんだ。

「私たちは、アメリカからやってきたのだ。君らのえらい将軍に会うためにだ!」

キャザウッドは、必死にまくしたてた。隊長はとりあわずに、部下にロバの荷物をおろさせて、中味をしらべ始めた。

今度は、スティーヴンズが、大統領の紋章人りの立派なメッセージ入りの手紙を取り出して、隊長にかけあった。

隊長は、英語もスペイン語もわかるらしかったが、手紙を取上げ、荷物の中のウィスキーと銃をとると、小屋からでていった。

「へたすると使命もはたさず、なにも発見しないうちに、ひょっとすると奴らのいけにえにされるんじゃなかろうか。」

キャザウッドは、とじこめられた小屋の中をあるきまわりながら、にやにやしながら、そういった。

スティーヴンズも、あかりとりの小窓から外をみて、

「その相談らしいねえ。」という。

ホセと人夫たちは、かたすみで、カタカタとふるえていた。

「いけにえ」という言葉が、ホセたちを恐怖におとしこんでいるらしい。

インディオの国では、スペイン軍が征服するまで、ずいぶん、人間のいけにえを、神々に捧げていた。

特にメキシコで栄えていたアステカ族(別の名はメシカ族)の間では、これを王国第一の神聖な行事として、戦いと太陽の神殿、土地に恵みをたれる雨の神の神殿などで、捕虜や奴隷をいけにえにして、えぐりとった心臓を、石像の神の足元に捧げるのである。

それらの神殿は、願いをきき届けてくださる天の神にできるだけ近づこうとして、巨大な、高いビラミッドになっていた。

今日発見されている神殿の一番大きいのは、底の土台の一辺が五百二十メートル、頂上の神殿や、いけにえの台のあったところは崩れているが、それでも、高さが五十四メートルもある。

アステカのインディオの記録や、スペイン人の聞き書きでは、高位の神官や王族が先頭にたって、美しくかざったいけにえをかこみ、神々をたたえる歌巻うたいながら、神殿の入口にやってくる。

そのうしろには、羽かざりをかざった戦士や、参拝者たちがつづく。

やがて神官たちは、いけにえの衣服をはぎとり、長い、高い石段を上へ、上へと登っていく。

頂上の広場につくと、王族や戦士たちが足をとめ、えらばれた五人の神官が、神像のまえまで、すっかり裸にしたいけにえをみちびいていく。

そして、神の像のまえの石の台(供儀台)に、裸のいけにえが寝かされ、すっかり清められると、四人の神官たちが、頭と手足をそれぞれにおさえる。

五人目の高位の神官は、お祈りを捧げ、しずかに、黒曜石のするどい短剣をにぎる。

ふりおろすあいずは、太陽がきめられた位置にきた瞬間であった。なかでも、太陽が地平線にしずむ瞬間かもっとも多かった。

それは、沈みゆく太陽に活力をあたえるためであった。

アステカ人の考えでは、疲れ果てて夜の闇の中にはいる太陽が、いけにえの血と心臓の栄養で、つぎの朝には、いきいきとよみがえるものだと信じきっていたわけである。

この残忍な儀式で、心臓をえぐりとられ、遺体を石段から投げ落されたいけにえの数は、アステカの王国がはじまっておよそ百年の間に、百万人以上あったといい、スペイン軍が、太陽の神殿にやってきたときに、付属の建物には十三万六千の頭骸骨があったという。 |

いけにえから心臓を取り出す神官たち

|

しかも、いけにえを横たえさせた二メートルあまりの丸い石は、そのとおり、血がいっぱい流れていたと伝えられる。

「その血なまぐさい儀式は、どうやら、アステカからこの地方へ伝わったらしいね。」

スティーヴンズはそういって、ふと、ホセの肩をたたいた。

「こわがるんじやない。いまどき、そんないけにえなんて、決してしやしないよ。いざとなると、二人でまもってやるさ。」

タバコをふかしていた、キャザウッドがいった。

「ところで、そのときのお祈りの文句を、知っているかい。どの本だかにあったね。」

「神父のラスーカーサスの、グアテマラのインディオの歴史を集めて書いた本だ。おぼえているよ。こういうのだ。」

スティーヴンズはひくく語りだした。

「おお神よ、私らがあなたのものであることを、わすれたもうな。

あなたの民がみちふえ、あなたにお仕えするよう、私らに健康と、子孫の繁栄をさずけたまえ。

私らがいきいきと生きつづけるために、水をあたえたまえ、雨を恵みたまえ。

私らの祈り、私らの願いをどうか、おききとどけたまえ。

どうか、私らを敵よりまもり、私らに平安をめぐみたまえ。」 |

「そういって、心臓を神に捧げたわけだ。

だから、見方によると、いけにえを捧げることは、部族の平和と繁栄をいつも心配していたからだ。

なにしろ、彼らは自然の恵みで生きていたのだからね。

彼らは、原始林をきりたおし、火をつけて焼き払って農地にする。

雨がふるのをまって、柔らかかい地面に、トウモロコシをまいていく。

鋤(すき)や鍬(くわ)のない彼らは、とがった棒で、地面に穴をあけ、そこに種子をほおりこむ。

あとは土さえかければ、太陽と雨が、トウモロコシを育てるわけだ。

ゆたかにみのれば、国民はゆたかになる。エジプト人が、ナイルの岸辺にゆたかな小麦のできる土地をみつけたために、あの文化をつくりあげたわけだ。

メソポタミアも、ユーフラテスの三角州に小麦をまいて、大収穫をあげたから、大きな都をつくることができた。

東洋では、米だ。中国人は黄河のほとりで穀倉地帯をつくった。

高原の国のこの地方は、トウモロコシのでき、ふできで、国が栄えたり、ほろんだりしたのだろう。

だから、日の神や雨の神に、いろいろとご機嫌をとらなくちゃならなかったのさ。」

「エル・ドラードの話も、水の神へのいけにえだったのだね。」

二人がそう話あっていると、あらあらしく本戸があけられ、番兵がっれてきたインディオの女が二人はいってきた。

一人は、トウモロコシでつくったパン、大きなトルティリアを、スティーヴンズたちのまんなかにおいた。

もう一人は、壷を三つおいて、飲むまねをしてから、でていった。

木戸がしめられてから、二人は顔をみあわせた。

用心のために、どちらも、ポケットにしのぼせておいた小型拳銃の引金に指をあてでいたのだ。

「風向きがかわっかねえ。ほう、蜂蜜で練ってやいたものらしいぞ。その壷は?」

スティーヴンズは、壷をとってみた。中味は、湯気がたっているココアである。

食事がすんだ夕暮れ、隊長と新顔の番兵がやってきた。

隊長の手には、スティーヴンズのさしだした紋章入りの封筒と、もう一通がひらひらしていた。

「我々をどうするつもりなんだ!」

キャザウッドは、さっそく、くってかかった。じろっと、隊長はにらんだ。それから、スティーヴンズに向かって、

「将軍への手紙、あずかる。そのかわりこれだ。」

そうポツンというと、一通を胸もとにかくすと、一通をスティーヴンズにわたした。

「たしかに、将軍に送ってくださるね?」

スティーヴンズは念をおした。隊長は、大きくうなずいた。そしてすぐにきびすを返した。

番兵も銃をおろして、つづいた。

戸口は、また、音をたててしめられた。

「え、いったい、どうするんだい?」

キャザウッドは、しいんとするやいなや、いきまいて、戸口をけった。すると、木の扉は、音もなく開いた。

「やっ、番兵もいないぞ。だれもかも。スティしフン、その手紙はなんだった?」

月光にすかしてみると、大きな判がペタリとおされた通行証である。

カレーラ軍のどんな陣営も、自由に通過できるものだ。 |

隊長が置いていった書類は通行証だった

|

「そうなら、そうといってくれれば……。」

キャザウッドは、うらめしげにいった。しかも取上げられた銃や拳銃などの武器まで、戸口の脇にある。

ウィスキーがないだけだ。ロバも小屋の横につながれたままだ。

「この壷と、トルティリアの皿がなければ、狐にだまされたみたいだね。」

たしかにそんな感じであった。

村には、といっても、十ばかりの小屋しがないところだが、人の気配さえないのだ。

「よろしい、この小屋で朝までねかろう。」

スティーヴンズは、そういうとキャザウッドと一緒に、ハンモックを吊り始めた。

ホセと人夫たちは、荷物の間に、シートをひいて、それぞれ寝床をつくって、もぐりこんだ。

8 コパンの大遺跡 top

つぎの朝、奇妙にも、はやくから、木戸がノックされた。消えたはずのインディオの二人の女が、トウモロコシと蜂蜜の、暖かいかゆをもってきたのだ。

彼女らは、無表情に前夜の壷と皿をとると、スティーヴンズの話しかけるのにも答えないで、また、消えるように出ていった。

「挨拶なしで出発するのは、なんだか、おかしな気持ちだねえ。」

一時間後に出発するとき、キャザウッドはそんなことをいった。

村人は、じいっと家にとじこもったままで、ててこなかったのだ。

三時間後、スティーヴンズの一行は、尾根をくだっていた。と、はるか向こうの斜面に、奇妙な一団がみえた。

「兵士じゃないらしいね。」

昨夜でこりているキャザウッドは、望遠鏡を取上げ、焦点をあわせ始めた。

「インディオの種まきらしい。ライオンのような毛皮を頭からかぶって、棒で地面をつついている。つつきながら、うまくたねをまいているぜ。」

スティーヴンズも、望遠鏡をのぞいた。

マヤ族の古代の記録では、トウモロコシをまくとき、そうした猛獣の毛皮をかぶり、魔よけをしながら、たねまきをしたという。それとそっくりの光景である。

しばらくすると、今度は、三、四人の若いインディオの女たちが、顔をふせて、毛布にぐるぐるまいたものを、はこんでくるのにてあった。

ホセやロバ追いたちは、それをみると、いそいで十字をきった。めずらしい、インディオのおとむらいだった。

彼女らは、死者をみえないように布でまいて、村の教会の墓地にはこんでいくところだったのだ。

これも、古いマヤ族の風習である。

やがて、山のいただきにでた。すばらしい眺めであった。はるかな山並みは、ホンジュラスの山々であろう。

風がふきわたっているらしく、原始林の緑が、いろんな色あいをみせてうねっている。

だが、すぐ手前は、絶壁のような大峡谷であった。

その底のほうを、うねうねと、銀の蛇のような流れが、西北へはしっている。

「コパンの川……。」

ホセが、ほっとしたように、白い歯をみせた。案内頭もうれしそうにうなずく。

「コパンの川、すると、私たちのめざす廃墟は、どのあたりだね?」

興奮をおさえながら、スティーヴンズは、案内頭にきいてみた。彼は、首をふった。

「まだ、ずっと先、あの川をわたり、村へ流れるもうひとつの川ぞいにいく。」

「その川はなんというのかね?」

「コパンの川。」

首をかしげたスティーヴンズは、キャザウッドのひろげた地図を、いそいでのぞきこんだ。

なるほど、西北にはしる川から、一本の支流が南下している。

ううむ。めざすものは、その三角州の中にあるんだね。もう一本、カリブ海のほうに流れる川がある。

なるほど、あたりは天然の要害だし、よく考えた場所だ。」

地図でみると、逆コの字型になった高地が、古いマヤ・インディオの国コパンらしい。

しかし、そのどこに残された廃墟があるのだろうか? |

山道を登り切ると素晴らしい見晴らしだった

|

さまざまな想いにとらわれながら、スティーヴンズたちは、峡谷へくだり始めた。

そのくだりはまた、難行苦行であった。人間はともかく、ロバが大変であった。

やっとこさ峡谷へおりだときには、ロバも人も、汗びっしょりであった。

川ぞいにあるいていくと、あちこちに大きな農場があって、インディオのみすぼらしい小屋が、ひとつふたつ見える。

農場には、トウモロコシ、タバコ、ココア、マゲイ(龍舌蘭)などが植えてある。

「もうすぐ、国境です。あの山をこえたところが、コパンの村だそうです。」

「村? そこに廃墟があるのかね?」

「村の、ずうっと先だというけれども……。」

案内人は、正確にはわかっていないし、むろん通訳するホセにもわかっていない。

興奮で、スティーヴンズは、ついたずねてしまうのだった。

落着きをとりもどした一行は、再び、山道をたどり始めた。その道は、ぬかっていた。

この地方は、また特に雨が多いらしい。

イサバルからの山道よりずっと歩きづらいうえに、片方が登るにつれて絶壁となっている。

胆(きも)をひやしながら、やっと山頂をこえ、ホンジュラスのほうへ下り始めた。

あたりは、巨大なアロエでいっぱいだった。

コパンの村へついたのは、午後二時だった。

村は、ひどくみすぼらしかった。たった六・七軒の小屋……屋根も外側もトウモロコシの葉でふいた粗末な小屋……。

「これが……村かい? それもコパンの……。」

キャザウッドとスティーヴンズは、たがいに顔をみあわせて、ため息をついた。

一行が近づくと、村人たちがいっせいにでてきた。おおかたロバの鳴き声をききつけたのだろう。

男も女も、じろじろ、じろじろと、スティーヴンズたちをみる。

キャザウッドは、さっそくスケッチにかかる。

その間に、ホセを通訳に、スティーヴンズはコパンの廃墟への道をたずねた。

すると、彼らはいっせいに、がやがやという。

「ドン・グレゴリオさまの農場へ行くのがいい、そういっています、みんな。」

村人たちの説明によると、大きな農場が、森を三つほどこえた川のほとりにあるという。

「本当に、廃墟があるのだろうか?」

スティーヴンズは、心もとなかった。

歩きながら想像をめぐらすのだが、イサバルからの道すがらみたインディオの村は、なんともみすぼらしすぎた。

「期待するものは、ないかもしれんな。」

キャザウッドも同じ考えらしかった。

三つめの森を切り開くようにしてぬけると、ふいに犬がけたたましくほえたてた。大きな石づくりの家に、いくつかの倉庫がみえた。

ドン・グレゴリオ氏の屋敷らしい。

その向こうは、広大な農場で、ウシやブタが飼ってある。

そこは、インディオの村より、はるかに大きい。

なにしろ子供もまぜて、三十人くらいがスティーヴンズたちを待ち構えているのだ。

スティーヴンズは、一番立派な身なりのスペイン系の婦人に、挨拶した。

「ドンは、いま、でかけておりますが、夕方には帰ってきます。どうぞ、客間へ。」

親切なグレゴリオ夫人は、足がちょっと不自由だったが、スティーヴンズたちを招きいれると、さっそく、果物や飲物を、どんどんもってこさせた。

この暖かいもてなしに、スティーヴンズとキャザウッドは、ひさしぶりにくつろいだ、楽しい気分になっていた。

そして、グレゴリオ夫人が足がロイマチスで痛むときくと、医学も勉強しているキャザウッドは、薬箱を取り出して治療をしてあげたので、いっそう和気あいあいの雰囲気となった。

だが、その夜、かえってきたグレゴリオ氏は、内戦の話をするだけで、いっこうに、コパンの遺跡についてはなしてくれない。

五十才あまりのグレゴリオ氏は、熱狂的にグアテマラのカレーラ軍の話をすると、一方的に、おやすみをいって、自室へひきあげた。なにかそっけない態度であった。

「彼は、古代の話どころか、グアテマラやホンジュラスの現在が大切なのだ。」

「うん。我々の肝心の質問には、話をそらしたね。なんだか、迷惑そうな顔をして……そして、はやくグアテマラ市へ行った方がいい、という口ぶりだったね。」 |

ドン・グレゴリオ氏の夫人に挨拶する

スティーヴンズ

|

「そう、僕らの滞在をきらっているようだね。とすると、廃墟は実在するのだろうか?」

スティーヴンズとキャザウッドは、用意された部屋で、ひさしぶりのベッドに横たわりながら、その心配を語りあった。

あくる朝、ホセがいなくなったとおもうと、ドン・グレゴリオ氏の立派な息子と、つれだってやってきた。

「父のかわりに、私がコパンの廃墟までご案内いたします。」と、挨拶する。

しめた、あるのだ、とスティーヴンズは、おもわずこぶしをにぎりしめた。

キャザウッドも、目をキラキラと輝かせている。

用意がととのうと一行はロバに乗って、いくつもの農場を横ぎり、小道から壁のように行く手をはばむ原始林へ入った。

そこでは、大きなマチェーテで、つる草やカズラや、ハリエニシダの林をきりひらかなければならなかった。

二時間ほど森と格闘しただろうか、前方がきゅうに明るくなった。スティーヴンズたちは進んだ。

と、急流のひびきがきこえる。

ホセがカズラをきりおとすと、ふいに目の前に、川向こうの巨大な石の城壁が、とびこんだ。

城壁の頭部は、ハリエニシダが山のようにおおっている。高さは、およそ四十メートルで、北から南へ、川にそって立っている。

「コパンの城壁です。付近のマヤ族の子孫は、遠い遠い先祖が建設したといっています。よくわからないですが。」

スティーヴンズは、うなずきながら感動でいっぱいだった。

キャザウッドはスケッチブックに、ペンを一熱心にはしらせていた。

『歴史に、いま新たな一ページがくわわるのだ。

現在のアメリカの歴史家は、有名なウィル

ソン博士も、アメリカにはギリシアのような遺跡はない。といっている。

しかし、みよ。マヤの先祖がたてた城壁が、目の前にある。巨大な石を重ねてつくっているのだ。

彼らは、いったい何者だろう? このものすごい城壁をつくったのは?』 |

スティーヴンズの胸の中では、おどろきと疑問がごっちゃになって、波の高まるようにふくれてはひき、ひいてはふくれあがる。

何万年も前、地球が大津波と地震でどろどろになったとき、ノアの箱舟に乗って助かった者たちの子孫の建造物だろうか?

それとも、航海者フェニキア人の子孫だろうか?

いやいや、ギリシア時代のものじゃないぞ。あの海底の地震で、水中に没したというアトランティス大陸の文化の進んだ民族が、あれくるう海から、このアメリカ大陸へやってきたのではあるまいか?

とにかく、すぐれた文化をもっかマヤの先祖が、この世界に太古から居たのだ!

「川をわたってみよう。」

スティーヴンズは、ホセやグレゴリオ氏の息子と一緒に、しげった大木をきりたおし、川にわたして、コパンの城壁側へわたった。

右手の原始林の間から、城壁内へ向かうと、切石で見事につくった石段が、すぐにみつかった。

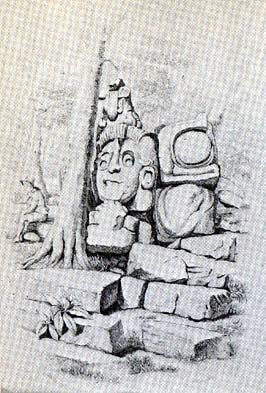

それを登りつめて、城壁の楼台にでると、密生した木立の間に、崩れた巨石や、二メートルちかい、人の顔の彫物が転がっているのが見える。

そのさきに巨大な石段が見える。

近づいてみるとピラミッド型の神殿である。

神殿の両側には、宮殿のような建造物が、大部分、いたましく崩れてはいるか、なにか精巧な工作道具で造り上げたように、しっかりした一部がのこっている。

その中庭のいろいろな場所に、はっと息をのむような、石の彫像が立っている。

いや、転がっているのもあるし、半分以上が、土中にうずまり、木や草やつるにまきつかれているのだ。

「東洋風な彫像だね。かたい石から、なにで、どういうふうにして、彫ったのだろう?

高さはすべて五メートルに近いよ。」

そのひとつに、はや、いどむようにペンをはしらせているキャザウッドは、つぎからつぎとしゃべる。

|

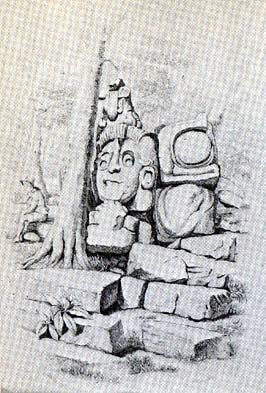

キリゲワにあるマヤ遺跡の石柱

|

彫像の前面は、一人の人間が立っているように、浮きぼりされている。

が、キャザウッドのスケッチでもわかるように、何かしら意味のある顔や奇妙な模様が、おどろくほど精妙に彫ってある。

その裏面は、いっそう驚嘆にあたいする。

おそらく、神聖な絵文字だろう。

それが、エジプトのように簡素化されたものではなく、実に複雑、しかも、きちんと浮き彫りされているのだ。

猿が木ぎをゆさぶっている。彼らは、これをつくった人たちを知っているのだろうか?

ピラミッドの急勾配の階段をあがると、そのいただきの上には、白いしっくいで装飾された祭壇がある。

それにも、四人の神の姿らしい像が、ぐるりと四場面もある。どれも実に見事な浮きぼりである。

おそろしい天才が、その昔、コパンにいたにちがいない。だれだろう。なんという人間だったろう?

ピラミッドの頂上からみると、ほぼ十キロ平方の広大な城壁内には、十四の建造物の頭部が、おいしげった樹海のなかに見える。 |

|

|

|

コパンにある石碑のスケッチ石碑には,神聖文字や人物などが、彫ってある。

左は正面から右は後ろから見たもの。 |

が、厚い木の枝の下にかくれている、石の記念柱や彫刻は、いくつあるのかわからない。

城壁の外にも、ピラミッドがいくつかある(今日の研究では中心部が三十ヘクタール、遺跡は十六)。

とすると、ここは強大な王の首都で、そのまわりは首都をとりまく町らしい。

スティーヴンズは、その夜、ドン・グレゴリオ氏の屋敷にかえりついてからも、ひどく興奮していた。

彼は、ノートに、いろいろとコパンに対する考えや、印象を書きつけた。その一部は、こうであった。

『コパン! このゆくりなく発見された大遺跡をみたとき、おどりあがるようだった。

我々は、未知の民族の遺跡をさがしもとめてきた。それが、あったのだ!

しかも、それは、なんという天才、なんというすばらしい美術品ぞろいであったことか!

我々の文明世界では、コロンブスの発見する以前の文化は、未開の文化以外、なにひとつない、というようにいいつがれてきていた。

が、ここコパンの遺跡はどうだろう……未開どころか、あのエジプトやギリシアにも匹敵する、大文化かあったのだ。

我々の見たコパンは、おそらく、東洋の国からきたものであろう。それも、想像もつかない先史時代に。

十平方キロの王都と、その周辺には、すくなくとも、百万の人々がいたであろう。

だが破壊された都市は、難破した巨船のように、我々の前によこたわっている。

船のマストは失われ、名前はきえはて、乗組員はすべて死にたえているので、この船がどこからやってきたのか、それは誰のものであったのか、その航海はどれくらいつづいたのか、何の原因で難破したのか、誰も知らないのだ!

もしここに、彫像や、神殿のおびただしい絵文字をとく、あのロゼッタ石(エジプトの古代絵文字をとく鍵となった文字のある石)のような鍵があったなら……これらをつくった人間たちの生活や、ゆたかな文化が、もっとはっきりするのだ!

が、いまは、ただ、マヤの先祖、それだけしか、わからないのだ!』 |

こう書きつけたスティーヴンズは、あくる日からキャザウッドと一緒に、コパンに日参して、大活動を始めた。

大神殿の測量、それに付属する宮殿や劇場のようなもの、大住宅あと、集合所や競技場などの位置や、構造の綿密な調査を!

キャザウッドは、古代人の美術に挑戦するように、それらを緻密に正確に、せっせと描く。

日が暮れると、また別のことで二人はいそがしかった。

グレゴリオ夫人の足の痛みがすぐ治ったというので、近隣のスペイン系農場主夫人たちが、やはり悩みのロイマチスや神経痛を治療してもらいたいと、おしかけてきたのである。

雨の多いこの地方は、年中高温で湿度が多いため、スペイン風の邸宅にとじこもる夫人たちには、この病気がまんえんしているらしい。

インディオの家は、祖先からの知恵で、風通しのいい草ぶきにしてあるためか、あまり病人はいない。

そんな気候風土の研究もあって、キャザウッドは医者、スティーヴンズは助手になって、夫人たちの面倒を、気持よく見てやった。

二人の評判は上々であった。が、四日ほど過ぎた頃だった。二人に嫌なことが、次々とおこり始めた。

9 廃墟の事件 top

それは、遺跡に一番近い、コパン河畔の小さな農場へ、本拠を移してからであった。

そこは、発掘調査にも往復にも、非常に便利であった。

農場の持主は、ドン・ミゲル氏といって四〇歳くらいで、教養もふかく、おとなしい人柄で、夫人が発熱して寝こんでいたのを、キャザウッドの処方の薬で助けられてから、夫妻ともに大の協力者になってくれたためである。

だが、ミゲル氏の小屋へ移ったその日、まず、ロバ追いの人夫頭が、突然イサバルヘかえるといいだして、廃墟へ行かなくなった。

そして、三人の人夫をつれて、グレゴリオ農場へひきあげてしまった。

あくる日は、あらたにやとっていたインディオの労務者たち五人が、一人もやってこない。朝はやくから雨だったので、

「雨の日は、ここの住民は休むらしいね。」と、二人は気にしなかった。

しかし、午後、雨があがってもやってこないのである。

労務者がいないと、道をつくったり、彫像をおこしたり、測量をしたりすることができない。スティーヴンズは困りはてた。

ホセをいそいでインディオの部落へやってみると、なんと昨夜から、

「もう、ミゲル農場へ行かなくてもいい、とグレゴリオの旦那にきいたもので……。」というのである。

そればかりか、ホセと一緒に帰ってきたミゲル氏と、ロバ追いの少年タマラとの情報によると、ドン・グレゴリオ氏が、

「よそものが、自分の土地でもないところに勝手にはいりこんで、木を切ったり、道をつくったりするのは、違法である……。」と、変な噂をたてているらしい。 |

倒れた遺跡の石像を起こす作業

遺跡調査には現地の住民の協力が必要であった

|

「――なにしろ、外交官だといっているが、どうやら嘘らしい。

外交官がなんで廃墟さがしをするのか、変だろう?

その上、やつらは独立革命軍にとらわれていたのに、すきをみて、ここへ逃げこんできたのだ。

やつらをここに置いておくことは、コパンの平和をみだすもとになる。

やつら外国人は、ここからすぐ出ていってもらおうじゃないか。」 |

と、意地わるく、村中の男たちをそそのかしているのだった。

「それはですね、第一に、インディオの労務者に、入夫頭と同じ賃金をやったでしょう?」

「ああ、そうだが……。」

「それで、人夫頭は不満に思って、あなたがたを快よく思っていないグレゴリオ氏に訴えた。

そしてあることないこと、いろいろと告げ口をしたのが、始りでしょう。」

「何故あの人は、僕たちに敵対するのでしょう? ミゲルさん。」

「そこが第二の問題。当たっているかどうか、これは想像ですが、あなたがたは、病人を助けて、大変な評判で、ご婦人方に大人気です。いままでは、グレゴリオ氏が、ここでお山の大将でした。

彼より、えらい人物や人気のある人はいなかったわけです。

それで、やっかみ(ねたみ)始めたのでしょう。つまり、目の上のたんこぶをどけてしまいたくなった。

そこへ、人夫頭があなたがたをうらんで、革命軍に捕まっていた、とあることないこと、いろいろ告げ口したので、外交官であることにも、疑いを持ち始めた、というわけでしょう。」

「ふうん、なるほどねえ……。」

スティーヴンズは、複雑なため息をついて、考えこんだ。

「どうだろう、ジョン。この際、このコパン、遺跡のある土地を買ってしまったら?」

「そりゃいい考えだが、持主がドン・グレゴリオ氏だとすると……。」

「いや、あの辺一帯、ざっと六千エーカーの土地は、ドン・ホセ・マリア・アセベド氏の所有です。

そうだ、ゆうべ、七年もわずらっていると、馬にのせられて召使いたち大勢につきそわれて来たご婦人の、家ですよ。」

「ほう、そうでしたか。だったら、気持ちのいい人だったから、話になりますねえ。」

「多分。ただちょっと心配なのは、あなた方のご身分を、みな疑っているときなので……。」

そういえば、遺跡発見にのぼせていたので、ミゲル氏にもまだ、はっきりとした身分――外交官で古代遺跡の研究家であるからよろしく――というアメリカ合衆国大統領の紹介状をみせていなかった。

スティーヴンズはさっそく、トランクの二重底におさめた重要書類を取り出した。

それはグアテマラばかりか、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカなど五ヵ国の総督あてのメッセージおよび、身分証明書で、どれにも大統領の紋章とサインがある。

ついでに、外交服を作業服の上からつけてみせた。ミゲル氏は、おどろきのあまり、口もきけなかった。

服のボタンは、金色のアメリカの国章がさんぜんと光っている。

「立派なものですねえ。いやもう、おどろきました。ドン・ホセ・マリアも、おどろくでしょう。すぐ、よびましょう。」

そういったときである。おもてに馬のひずめの音と人声がした。

「セニョール、ステハン! セニョール、キャザア。」

出てみると、一人の汗をひからせたインディオとロバに乗った人たちの三人づれであった。

一人は年よりの太った司祭さん、一人は酒で顔を真赤にした村長であったが、みんな、スティーヴンズの正装に、目をまるくしていた。

「あの、実は、チクミュラーの町の司令官さまの手紙を、この飛脚がもってきましてな。」

司祭さんが、やっと口を開いた。飛脚はびくつきながら、手紙を取り出した。

受取ってみると、グアテマラ独立共和国軍司令官カスカーラ将軍、と署名がある。 |

大統領の書類と外交服で、スティーヴンズは

自らの身分を証明すると、ミゲル氏も納得した。

|

書面をひらいて、目読したスティーヴンズの顔は、ぱっと喜びにかがやいた。

横からのぞきこんだキャザウッドも、同じである。

「ミゲルさん、みなさんに読んであげてください。誤解が、とけるでしょうから。」

スティーヴンズは、手紙を渡しながら、にこやかにそういった。

ミゲル氏は、儀式のときのように、直立不動で読み始めた。

「アメリカ合衆国大使、スティーヴンズ閣下、ならびにキャザウッド閣下。

今般、部下の者たちが犯した非礼の数々を、まず最初に、心からおわび申し上げます。

ただいまは、戦時下であり、且又(かつまた)、敵側のスパイの侵入が多いときでありますので、部下たちが、閣下たちご一同に、彼ら本来の義務として一応の疑いをもったのであります。

どうか、この事情、ご賢察たまわり、無礼の段、重々お許し願いたいのであります。

さて、お許し願いましたら、コパンでのゆかいなご滞在と、ご研究のご成功を、小官は心からお祈りいたします。尚、アメリカ合衆国大統領閣下のメッセージは、われらの統領カレーラ将軍へ、伝令に付してとどけさせます。

いずれまた、ご連絡申し上げます。

以上、取急ぎお詫まで。謹々。

グアテマラ独立共和国軍司令官

ゼネラル・カスカーラ」 |

大声で読み終わったミゲル氏は、汗びっしょりであった。

村長も司祭さんも、そこにいた者全部、感動して棒立ちになっていた。

これで、コパンの村の形勢は一変した。

幸運なことに、カスカーラ将軍の名は、中央アメリカでは鳴りひびいていた。

将軍は、十年前まで、ナポレオン軍の勇将としてヨーロッパ各地で活躍していた。

そして、モーフサン大統領の招きでこの国へきたが、やがて二人の政治上の意見が対立して飛びだし、独立軍のカレーラ将軍と手をにぎって、いまやその片腕として、敵対軍をふるえあがらせている有名な老将軍だったからである。

「道理で、文字も美しく立派だ。」

話をきいて、キャザウッドは、改めて書面を見直していた。

ミゲル氏とつれ立ってやってきたドン・ホセ・マリア氏も、村長や司祭さんからきいている上に、奥さんが治療をうけているので、土地の話も、とんとんと進んだ。

「では、この廃墟のある部分、およそ八十エーカ(約三十ヘクタール)を譲りましょう。あそこが、役に立つのでしょうか?」

「もちろん、私たちの研究に役に立つので、譲って欲しいのです。いくらになるでしょう?」

「四十か、四十五ドルでは?」

「よろしい、五十ドルで譲ってもらいましょう。」

スティーヴンズは、内心びっくりしながら、いい値より五ドル高い、五十ドル(現在のお金にして二万円弱)を金貨ではらった。

嘘みたいな話、ただみたいな話だ、と後世の人がおどろく、コパンの大遺跡購入の話である。

ところが、村の地主たちは、農場にも邸宅にもできぬ荒れ果てた廃墟の森に、お金をだすなんて物好きな人たちだと当時は思っていた。

一人、ぶつぶついっていたのは、ドン・グレゴリオ氏だった。

「やつらは自分の物のにしたって、いずれモラサン大統領が、敵の友人を放っておくものかね。

近いうち、コパンは没収されるさ。」

とふれまわったが、村人は、困った顔をするがとりあわなかった。彼の奥さんも、同じだった。

グレゴリオ氏のところに逃げこんでいた人夫頭は、いたたまれなくなって、二人の人夫といそいで村をてていった。

こうして、スティーヴンズが、このコパンの廃墟を買いあげたため、人類にとって大変に貴重なマヤ文明の数々の遺跡が、散逸したり失われたりせず無事、現在も残っているのである。

|

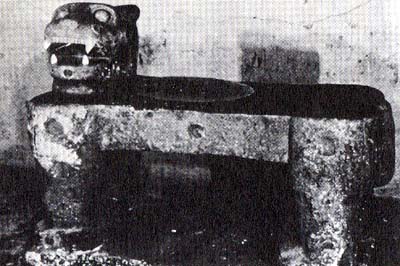

石の祭壇浮きぼり(北側)

|

巨石にほられた首の像(キャザウッドのスケッチ)

|

top

**************************************** |