|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅳ マヤ文明

10 よみがえるマヤ王国

top

さて、なにもかもうまくいったスティーヴンズたちは、また毎朝はやくから、謎の古都コパンにでかけ、発掘と分類とスケッチに熱中していた。

「雨と、それに蚊の大群さえなければ、ここは天国だがねえ。」

ところどころに、蚊よけのたき火をしながら、スティーヴンズはこぼした。

どういうわけか、インディオと同じ蚊よけの木汁をぬっているのに、二人はよく刺されるのだ。

ある日など、キャザウッドの手がグローブのようにはれあがり、発熱もひどいため、マラリア予防の薬をのみ、一晩がかりで冷やしたことさえある。

だが、一週間もすると、二人とも免疫(めんえき)になったのか、刺されても、それほどひどくはならなくなった。

ところが、今度は、村人たちの訪問、見学がふえ始めた。

調査の時間がけずられるのは痛いが、スティーヴンズは、できるだけくわしくおもしろく、遺跡を案内して回った。

グレゴリオ夫人も大勢のお供をつれて、遺跡見物にやってきた。

そして、飲物や食べ物を山のように、届けてくれた。ただし、グレゴリオ氏だけは、現われなかった。

「フレディ! ミスター、フレデリック・キャザウッド!」

苔むした宮殿のなかにもぐりこんでいたスティーヴンズは、キャザウッドをよんだ。

彼は、部屋の崩れた石床で、マモン(首)の彫刻を起していて、青く光る物を発見したのだ。

それは陶器のかけらだと思って、拾い上げると彫刻のあるトルコ石であった。

スティーヴンズは、もう一度、大声でキャザウッドをよんだ。

「すまん、すまん、スケッチに熱中していたもんで。」

そういいながら、キャザウッドは、はっとしてスティーヴンズの手元をのぞきこんだ。

「これで読んだわけさ。ごらん、この直径二センチものトルコ石に、鳥が彫ってある。

王か、王妃が、腕輪か首飾りにしてつけていたのを、おっことしたのだろう。」

「うむ、奇妙な鳥だな。だが、この玉によく彫ったものだな。うん、みたことがあるぞ。

そうだ、彫像のどれかに、この奇妙な鳥が描きだされていたんだ。」

「と、すると、その彫像をたてた王家のものだな、きっと。」

「どこにあった?」

キャザウッドは、聞くとすぐに石の崩れをとりのけ始めた。

だが、出てくるのは、宝石とみまがうような、美しい色の陶器のかけらばかりであった。

「しかし、どこかに、それ以上の物があるだろうな。宝石や黄金の細工物が……。」

キャザウッドは、もう一度そういいながら、吸い込むような青いトルコ石をじいっとみつめた。

その夕方のことであった。ドン・ミゲル氏の農場に帰ってくると、たくさんのインディオたちが、帽子をぬいで、興奮したようすでガヤガヤとやっている。

めったに興奮しない農場労務者の彼らが、こうして宝玉をみつけたスティーヴンズ以外に熱しているのは、めずらしいことだ。

「ホセ、何があったのだろう?」

ホセは、スティーヴンズがそういうと、走ってインディオの輪の中に入った。

やがてホセが、ソンブレロという帽子をかぶって弾帯を肩からななめにかけ、密林をきりはらうマチェーテをさげたペドロという、インディオをつれてきた。

彼は、ニコニコ顔である。

「もうじき、昔のようになりますだよ。」

スペイン語で、ペドロは胸をはっていった。

「昔のようにって、何がだい?」

「僕たちの国が、です。」

タマラが、横からこたえた。と、ペドロがあとをつづけた。

「わしらの大将軍が、高地での戦いで、大勝利だった。

アティトラン湖(グアテマラ市の西の美しい湖)でも勝った。

もうすぐ、王になるためにグアテマラ市に入城するのだ。」

「カレーラ将軍が大勝利? じゃ、モラサン将軍は?」

ペドロは、きびしい顔になった。

「あんたは、モラサン派か?」

スティーヴンズは、首をふった。

「モラサン派なら殺す。いいかね。カレーラ軍のインディオは、このあたりいっぱいいるからな、わかるかい。」

しかたがない、スティーヴンズはうなずいた。

彼は正確な中央アメリカの情勢を知って、大統領に報告しなければならないのだ。 |

助手のホセがインディオの一人を連れてきた。

彼の話ではカレーラ軍が勝って

インヂオたちは喜んでいるのだという。

|

そのとき、タマラがペドロの耳になにかささやいた。すると、表情がまたがわった。

「そうかい、カスカーラ将軍の……そうかい。」

またニコニコとしたのでスティーヴンズも、緊張をといて、たずねた。

「昔のようになるのだ、というと?」

「うん。カレーラ将軍は、インディオの血を持ったお人で、現代のマヤのククルカンだ。」

ククルカンというのは、古代マヤ族の始祖といわれる王の名で「羽のはえた蛇」のうまれかわりだ、といわれる。

メキシコ市を中心としたアステカ族では、「ケツァルコアテル」(緑の羽毛を持つ蛇)という。

ベドロはいった。

「この高原の美しい、わしらの国、マヤの子孫のキチェー・マヤの国を、中央アメリカ連合から独立させるだよ。

なにしろ、キチェー・マヤの系統のわしらのインディオはさ、グアテマラ州とこのあたりで、ざっと百八十万だ。

密林や、谷の奥のみえないところにいる兄弟の数はわからねえけど。」

古代から、マヤ族は非常に数学が得意で、計算などは、今日でもすばらしく早い。ペドロもそうであった。

「まあ、兄弟のことはええとして、百八十万のわしたちが、この国の六〇%だ。

大将軍は、もっとあるだろう、といっていたがね。残りの四〇%は、黒人や混血が百万人。

この百万人は、いまは兄弟だ。白人は、というと、まあ、十万に足りない。

コルテス(スペインの将軍で征服者)の子孫や、あとから来た連中さ。

この連中だけのためのことを、モラサンがやっておるのだ。

そこでだ。大将軍カレーラ様は、昔のマヤの国のように独立し、二百八十万のわしたちのために政治をやるのさ。

なんしろ、教会という教会は、全部味方だしな。

そうじゃ、いずれここもグアテマラと一緒になるだろうよ(コパンは併合されなかった)。」

「マヤの国のようにって?」

「知らないか、わしらの遠い遠い先祖は、マヤだ。

近い先祖は、このあたりを治めていた強いキチェー・マヤだ。キチェーというのは、マヤ語の『森の人』だぜ。

このご先祖たちは、この国の森や池や、川や谷間のほとりに、立派な石の都を何百もつくっておる。

この先のコパンもそうじゃ。おっと……。」

そういうと、彼は、のびあかって手をふった。農場をみまわっていたドン・ミゲル氏が、馬で帰ってきたのだ。

「アミーゴ(親愛なるわが友)!」

ソンブレロをふると、ベドロは、スティーヴンズたちに片目をちょっとつぶって、駆け寄っていった。

「ペドロは、カレーラのなにか重要な隊長じゃないのか。あの山での隊長より優秀だよ。」

キャザウッドはそういった。スティーヴンズは、ひどく考えこんでいた。

「キャザウッド君。いそがなくちゃならん。君は、模写をつづけていてくれたまえ。僕は、明日にも、グアテマラヘ行かなくちゃあならん。」

「せっかく、古代の宝物のかけらが出たのに。それに発掘はこれからだ、というのに?」

「大遺跡も大切だが、使命も大切だ。再び、帰ってくるつもりだ。この我々のコパンヘね。

だから、僕はまっすぐグアテマラ市に行って、カレーラかモラサン氏に会う。

もう、カスカーラ将軍の連絡を待っておれないのだ。

君は、主要な模写をすませて……そう、あと一ヵ月後のクリスマスに、合衆国の領事館にきてくれたまえ。」

「わかった。君はホセをつれて行くといい。僕はタマラとやるよ。

それでだ、グアテマラ市へ行ったら、すこしはマヤの歴史も調べておいてくれよ。

クリスマスには、謎の王の宝物を持参するよ。宝石でなくてもがっかりするなよ。」

スティーヴンズは、微笑みながらうなずいた。キャザウッドのいう意味がわかったのだ。

つまり、立派な模写とスケッチを持参するというのだ。

あくる日、スティーヴンズは、盟友キャザウッドとタマラ、そして親切なミゲル夫婦や村人たちに別れをつげて、ホセと高原をこえ、動乱のグアテマラ市に向かった。

11 マヤ文化の謎 top

|

アティトラン湖

|

アティトラン火山

|

グアテマラ市は、美しい湖水と、日本の富士に似た秀麗な火山アグアと、いまなお噴煙をあげて活動している壮大なフェゴ火山の両山すそにある、風光明眉な都市である。

市の東南には、マヤのことばで『水のみちあふれるところ』とよぶアティトラン湖と、美しい火山の山並みがあって、このあたりをおよそ百キロ四方に、キチェー・マヤの王国の数々の都があり、いまは、チチカステナンゴー市(花の都という意味)を中心に、マヤ族の子孫のインディオが、ベドロのいうように百八十万人以上いる。

スティーヴンズが市に到着したときは、一両日中に決戦があるといううわさで、市民は騒然としていた。

領事館の話によると、カレーラ将軍とその主力軍は、首都から四十キロほどはなれた旧都アンティーグワから北上しつつあったし、サルバドルからのモラサン将軍と、その軍隊も国境をこえて急進撃中で、両軍の激突は時間の問題ということであった。

旧都アンティーグワは、一七七三年の大地震で市街が大崩壊するまで、グアテマラ総督府の所在地として栄えていたところである。

ここは今でも修道院や大学などの建築物が崩れて斜めになったまま保存されていて、見る者に強烈な印象をあたえる。

二日後この旧都から数子の兵をひきいたカレーラ将軍は、モラサンとその政府軍をグアテマラ市郊外でうちやぶった。

そして熱狂する市民にむかえられて入城すると、すぐさまカレーラは市のはずれの小さな家で、グアテマラ国独立と、州連合からの脱退の宣言文を準備し始めた。

スティーヴンズは、探検家から一躍アメリカ合衆国代表の外交官として、その小さな家でカレーラとまっさきに会見することになった。

あの大統領のメッセージが、無事に届けられていたからである。

小さな家は、ぐるりをびっしり護衛の兵士がとりまいていた。

参謀の年老いた司教に案内され、部屋にはいっかスティーヴンズはおどろいた。

大将軍といわれるカレーラは、なんと、まだ童顔の若い青年であった。

だが二十三歳だというカレーラは、年より冷静で口数がすくなく、八回の戦いで三度、重傷をおったというだけに凄味があった。

外交官スティーヴンズの挨拶を、じいっときいていたカレーラは、

「モラサン将軍をとり逃がしたので、近く、もう一回戦わねばならないでしょう。そのあとでゆっくりお会いいたしましょう。あなたのご研究の方の成功も祈ります。」

こういって握手し、会見は終わった。

市内にでると、ごったがえしであった。夜にはいると、モラサン将軍の片腕といわれた副統領が、混血の市民とインディオたちとに、石をなげつけられて死んだりする事件があるかと思うと、一方では、勝利と独立祝いの花火行列や、お祭り騒ぎがあるといったあんばいだった。

そんな騒ぎのなかでスティーヴンズは、

「あのコパンをつくったのは、だれだろう?」と、考え、会う人ごとにたずねてみたりした。 |

スティーヴンズは米外交官として

グアテマラ国のカレーラ将軍に面会する

|

グアテマラの各国人や、インディオの代表、政府関係の人たちなど、大部分の人は、うわの空か、簡単に、

「マヤ族のものでしょう。コロンブス以前のね。」 くらいである。

そして、一番よくわかっているのは、アティトラン湖のほとりにあった、スペイン征服軍に破壊されたウタトランという町が、キチェーの王都であった、ということだけであった。

「ああ、もっとマヤのことが、はっきりすればなあ。

マヤ、それも古代のマヤ族というのは、どんな人間で、どんな生活をしたのだろう?」

スティーヴンズは、外交官パーティにてでも、そのことばかりを考えつづけていた。

マヤ……この謎につつまれた民族のことを、いまわかっているだけでも調べてみよう。

なにしろ今日わかっているマヤは、ヨーロッパのギリシアやローマにくらべると、わずか三分の一くらいである、といわれる。

何故よくわからないかというと、マヤの古代の黄金の帝国といわれた時代の記録が、前にものべたように、征服者スペイン人の手で、むちゃくちゃに焼き捨てられてしまったからである。

その大きな例を、二、三みてみよう。

一五四七年、スペインの本国教会から、メキンコ市の初代大司教に任命されたファン・デ・スマラガという神父は、

「原住民が彼らの邪教を信仰して、すこしも、キリストをあがめないので、私の部下の修道士と牧師たちは、軍隊の協力をえて、マヤとかアステカの邪教の神殿、およそ五百をうちこわし、絵文字の碑文でよこしまなことを伝える石の彫像を、約二万体破壊させた。」

と本国へ書き送っている。

また、歴史や、作法や、天文学、建築法その他いろいろな文書と絵文字をおさめたテスコーコ(メキシコの東)の大図書館を、まっさきに自分がのりだして、石油をかけて焼き払った。

このひどい大司教の二代目は、王族や貴族、そのほかの住民から、熱心にマヤやアステカの文書を取上げて、これを全部悪魔の書として焼き払った。

むかし、中国(シナ)の皇帝が、人民が本を読みすぎては命令がいきとどかず、戦争を嫌い平和を好みすぎるので、本を焼き学問をする者を罰したことがある。

この皇帝を、歴史上、極悪人といっているが、スペインの司教たちも同じであった。

ユカタン半島のメリダの司教ジェゴ・デ・ランダという人は、一五六二年にユカタンのマヤの国から集めた、美しい色彩の絵文字でつづった歴史書や、貴重な古文書のすべてを、広場に山のようにつみ、まわりに住民たちをならばせて、火をつけた!

そのほか数えるときりがないほど、貴重な記録がこうして無残にも、焼き捨てられたのである。

だが、神父のなかには、反対に、

「ああ、人類の貴重な宝が、焼き尽くされていく。なんとか、救わなくちゃあ。」

と、真剣に文化を守ろうとした人も、いく人かはあった。

なかでも、ベルナルディノ・サハグンという神父は、インディオの青年や、酋長、僧、王家の記録係などを集めて、彼らの民族の歴史や、風俗、習慣、宗教などをはなさせて、書きとったり、古い文書を集めさせたりした。

ところが、悲しいかなである。

よっぽど、ほかの神父たちが、血まなこで取上げていったのだろう。

無数にあった古文書は、マヤ族のがたった三冊、メキシコのアステカ族その他のが、わずか二十一冊よりなかった。

しかも、マヤのたった三冊のその古文書は、スティーヴンズの頃には、また行方不明であった。

|

マヤの神々をあらわした古写本(ドレスデン本)

|

神殿の壁にえがかれたマヤ戦士の壁画

|

スティーヴンズのコパンの大遺跡発見と、精密なキャザウッドの模写(スケッチ)や遺跡配置図で、びっくりした世界の考古学者や歴史家は、それこそ世界の図書館、古本屋を蚤取り眼(まなこ)で、探し歩いた。

「そのコデックス(古文書)は、マゲイ(龍舌蘭=りゅうぜつらん)の繊維でこしらえた紙や、鹿のなめし皮に、いまもってわからない美しい絵の具で、絵文字が描かれてあって、お教の本のようにアコーディオンのようになっているのだ。」

|

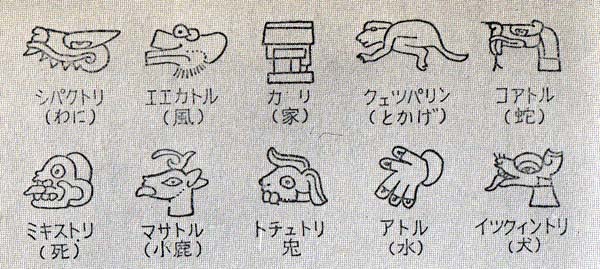

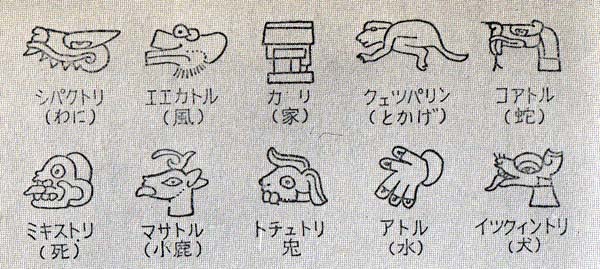

アステカのもちいた日をあらわす記号

|

学者たちは、スペインの征服記録からそういって、さがしまわった。

一八六〇年、うち一冊が、ウィーンのある場所でみっかり、ドイツのドレスデン図書館に買いあげられた。

このドレスデン本を、さっそく学者たちが研究しはしめたが、絵はなんとか理解できても、その周囲の神聖文字が全く読解できなかった。

その三年後、マドリードの図書館の片すみで、ほこりをかぶっていた貴重な『マヤ学のロゼッタ・ストーン』ともいうべき部厚い手書(てがき)本が発見された。

書名は『ユカタン事物記』。著者は、ユカタン大司教ジェゴ・デ・ランダで、一五六六年に書かれたものであった。

それは不思議といおうか皮肉といおうか、マヤの貴重な古文書、記録のすべてを焼き払ったあのランダ司教である。

彼はマヤの記録すべてを灰にしたあと、急にみずから公言していた悪魔の書や記録に、異常な関心と興味をもちだしたのである。

自分の行為を後悔したのかどうかわからないが、彼は貴族の物知りたちをよんで、微に入り細をうがって言葉や数字、歴史や天文科学、習慣や社会生活など、あらゆることがらをききだして、それを細大もらさず記録したのである。

その一部が、この『ユカタン事物記』という大著になって、図書館にうずもれていたわけである。

二百年ぶりに発見されたこの大著は、翌一八六四年に印刷され、発行された。

だが、これはマヤ文化の百科辞典ではなかった。 |

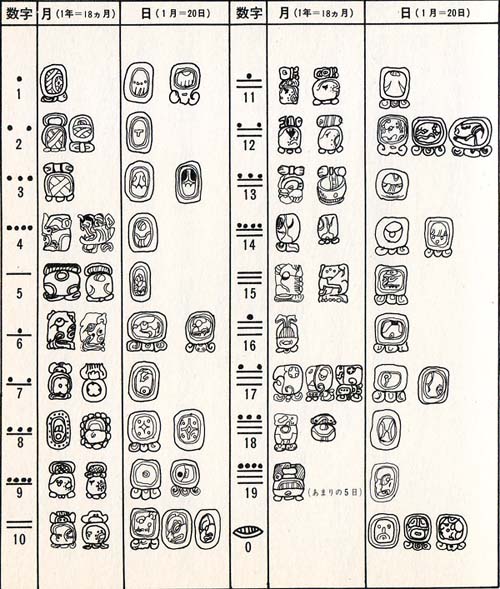

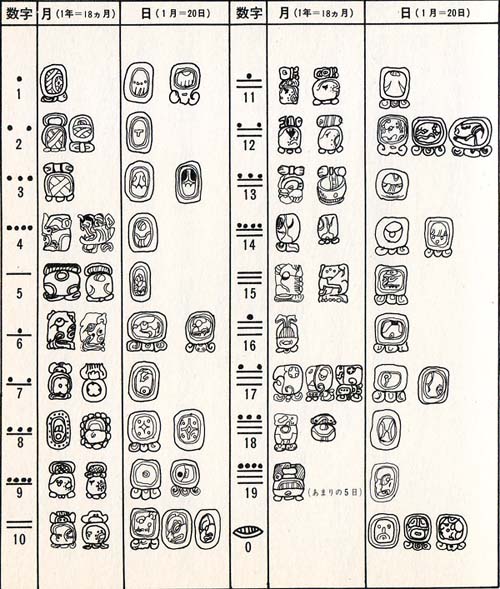

マヤの数字・月・日を表わす記号

|

それでも、数字と一部の固有名詞がとける、貴重な書物であった。

学者たちは、『ユカタン事物記』を鍵にコデックスの読解にとりかかった。

と、それには、実におどろくべき精密な星座や、衛星や惑星のうごきから、日蝕や月蝕を予知し、暦のつくりかたまで書いてある。

しかも、科学的な調査の結果、この天文学のドレスデン・コデックスは、およそ、紀元前一千年頃と推定された。

これをみると、マヤ族がで天文学、数学の大変な天才であったことがわかる。

たとえば、一年の日数を、マヤの暦と、有名なエジプト、ローマのユリウス暦、現在のグレゴリオ暦とくらべてみよう。

マヤの暦-三六五・二四二一二九日

ユリウス暦丿三六五・二五〇〇〇〇日

グレゴリオ暦-三六五・二四二五〇〇日

さて、最新の天文学的計算では、三六五・二四二一九八日となっている。

その差は、○・○〇〇〇六九というマヤの暦が、一番誤差がすくない。

これをみても、いかにすぐれていたかがわかるだろう。

マヤは、なんでも二十進法(いまはどこでも十進法)で計算している。

だから、一ヵ月を二十日、一年を十八ヵ月として、最後の月に五日をくわえ、三六五日と計算する。

この最後の五日は不吉な名のない日といって、神々にいけにえを捧げ、不吉が去っていくようにお祈りし、新年を迎えたそうだ。

その新年は七月十六日にあたり、トウモロコシをまく日だったらしい。

ところで、マヤの天文学計算は、どのようにしたのだろうか?

コデックスによると、マヤは、一年の長さを金星と地球が、太陽の周囲をめぐる日数と、月が地球のぐるりをめぐる日数でわりだしている。

グレゴリオ暦では、みなさんもご存知のように、四年ごとに一日をくわえて閏(うるう)年といっているが、マヤは太陽の運行から計算して、五十二年目ごとに、最後の月に十三日をくわえている。

そのうえ、夏至、冬至、春分、秋分などを、金星と太陽と月を観測して、正確に知っていた。

実際の誤差は、二千百四十八年目に、一日というおどろくべき正確さで、この誤差も知っていたのである。

こんな複雑な計算をするために、マヤでは世界で一番早くから、0(ゼロ)を使っていた。

ヨーロッパで 0 が算数に取入れられたのは、マヤよりずっとのち、およそ二千年後のことであった。

このすぐれたマヤの天文学の本には、近代の学者は、みんなシャッポをぬぐ。

そして、「どんな観測機械があったのだろう?」と、いうそうだ。

さて、第二のコデックスは、同じ年、パリの図書館の暖炉の火つけ用のくずかごから、あやうく取り出された。

これには、王や神官たちの宗教上の儀式のことが、やはり絵と神聖文字で、くわしく書いてあった。

第三のコデックスは、一八七〇年、マドリードの二つの場所で、半分ずつみつかった。

それは、やはり天体の運行と、儀式を教えるもので、特に、トウモロコシをまいたり、取入れたりするのに、一番いい日を、絵文字で教えている。

たとえば、頭に蛇をつけた神が、近くにいる時期は、洪水をしめすのだから、種まきはいけない、というふうに。

この絵文字をはじめて解読したのは、アメリカの考古学陣でカーネギー研究所の学者モーレイ博士と、スピンデン博士の二人であった。

つづいて、同じグループの学者で、一八八五年、原始林の中にうずもれた、マヤ帝国(帝国とは考古学上のよび方)最後の大帝国の首都、チチェン・イッツアを発見したトムソン博士が、石柱彫像の絵文字と壁画の記録を、つい最近(一九三一年)解読するのに成功した。

これらの研究の成果によると、マヤの天体観測所――つまり天文台は、ユカタン半島のチチェン・イッツア、グアテマラのペテン地方のワシャクトゥン、そしてホンジュラスのコパンにあって、すぐれた神官たちが、おそらく目測で、つねに宇宙天体を観測していたらしい。

そして各地からの観測の結果を、コパンにもちよって、そこで比較研究や誤差などを修正、より精密な暦にしたようで、あのスティーヴンズが発見したピラミッドの上の、祭壇をかざる四面の四人の神官の浮きぼりは、この学術会議のもようであることがわかった。

また、キャザウッドが見事にスケッチした石柱彫像は、五年、十年、二十年ごとの特別な日時とできごとを記念して建てられた『時の記念石柱』(以下略して時の石碑)であったのだ。

これは、マヤがある特定の年月日を“紀元元年の日”として、それから幾日がたった日かを、神聖文字(絵文字)で刻んでいるのである。

これをマヤの長期加算法(ロングカウント)という。

だから現在我々の使っているキリスト紀元元年(西暦)と同じ、スタートの日が“いつであった”かがわかれば、簡単にしかもはっきりと、西暦何年かを割り出すことができる。 |

マヤのいろいろな神

|

そのスタートの年を、トムソン博士は、スペイン軍征服の年月より逆算して、紀元前三一一三年とし、時の石碑が紀元何年に当たるかを割り出したのである。

それによると、コパンの四十柱あまりの「時の石碑」で一番古いのが、西暦四六五年。新しいのが西暦八〇〇年で、およそ五世紀の間が、コパンのもっとも栄えた時期だとされ、その他の碑文から、コパンこそは、マヤの学問の中心“学芸の都”であった、と推定された。

ちなみに、現在もっとも古い「時の石碑」は、ペテン地区の宗教都市ティカルの遺跡で発見されたもので(一九六〇年)八・三・一四・八・一五の数字がほってあって、これから計算してわりだすと、西暦二九二年であった。

ところが、このマヤ紀元元年の西暦前三一一三年はあやまりで、それより二六〇年古い紀元前三三七三年九月二十二日が、マヤ紀元元年という説をとなえる学者も多い。

これは、金星暦で逆算し、十万年にたった一度おこる秋分の日の大日食の日に当たる。

それと炭素14の放射能年代測定か、ほぼ紀元前三三七三年にひとしいので、マヤの紀元元年は、この紀元前三三七三年に変更されるかも知れない(本書は紀元前三一二一年で割りだしてある)。

以上のような研究解読から、世界各国の考古学者は、五千年以上にわたる謎のマヤの歴史の研究を、熱心につづり始めた。

そのために資料もどんどん集められ、それらはつなぎあわされたり、翻訳されたりした。

また遺跡の発掘、大がかりな修理、復原といった仕事も着実に行われている。

今日も明日も、休みなく……。

top

**************************************** |