|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅴ アステカ族の滅亡

12 マヤの祖先を訪ねて top

「天文と数学と芸術の天才民族」マヤの民は、一体どこで、どのように生まれたのか?」

この疑問にこたえる第一級の歴史資料は、キチェー・マヤの「聖なる書」といわれる『ポポル・ヴフ』である。

このポポル・ヴフの発見は、全く偶然であった。一七〇一年のことである。

インディオの花の都といわれるグアテマラ州チチカステナンゴーの教会へ赴任してきたヒメーネス神父が、ある日、教会の戸棚に置いてあったコデックスに似た幅二十センチ、長さ二メートルほどの折り畳んだ経本のような奇妙な書物をみつけた。

奇妙なというのは、まず題名がない上、小さなローマ字で書かれている本文が、語学の天才であった神父にも、はじめはさっぱりどこの言葉かわからなかったからである。

何度か発音してみてやっと、それがこの地方のインディオの言葉で、天地創造の話から、人間が神につくられた話や、洪水の伝説、民族の移動、そして王国の建設からスペインに征服された最後の王のことまで(西暦一五五〇年まで)をつづった貴重な歴史書であることがわかった。

しかもそれには、つぎのようなせつない執筆の動機が、書かれてあった。

「キチェーの国の、一番大切な書物が失われたので、それを悲しんで書く。

その聖なる書物には、キチェー国の歴史、その運命に関する未来のできごとの予言などがあったが、もうみることができないので、思いだせるかぎり、これに書きつけた。」と。

それはおそらく、一五二四年にスペイン軍の侵攻で、王都ウタトランが焼けおちたときに、燃えてしまったに違いない。

感動した神父は、さっそくこの本を書き写し、スペイン語の訳文をつけて、「チチカステナンゴの書」「グアテマラ州インディオの起源の歴史」と題して世に残した。(原本は今日行方不明)

インディオはこれを「ポポル・ヴフ」つまり聖なる書といったので、この題名が世界に広まったといわれる。

この神父の訳は勘違いや思い違いが多かったため、スティーヴンズのマヤ再発見以後から近年にかけて、各国の熱心な学者の手で、正しく再翻訳され、あいついで出版された。

(ポポル・ヴフはキチェー・マヤの世界観と歴史が書いてあり「旧約聖書」や日本の「古事記」のようなもので、日本でも一九六一年に中央公論社より出版されている)

そのポポル・ヴフをのぞいてみよう。

はじまりは、暗黒と静寂だけの海と空だけの世界である。

そこで三人の造物主の神が、

「大地よ、生まれでよ」とさけぶと、たちまち大地が海中から踊りでる。

大地についで、さまざまな動物たちと、泥でこねて神の体に似せた人間かつくられたが、神の気にいらず、すぐこわされ、

今度は木で人形がつくられて地上にふえていった。

ところが心も知恵もないので、造物主の神々をあがめることも、いや思いだしもしないので、罰によって大洪水がよびおこされた。

山の動物たちも、この人形に襲いかかって、ほとんど滅んでしまった。

しかし、生残った子孫がいた。それは今も、森や山にいる猿だということで、

「そんなわけで猿は人間に似ているのだ。」と書いてある。

第二部は、のちに日と月になった双子の神が、暗い地下の悪神シバルバーと戦い、ついにうち勝って、天に登って太陽と月になるというマヤの伝説である。

それまでは、金星だけが暗黒を照らしていたといわれる。

第三部は、造物主が三たび人間をつくる伝説で、今度はトウモロコシの実を肉にして新しい人間をつくりだす。

すると、今度の人間はすばらしく、目をあけると「近くから天空の隅々まで見通せるし、この世のできごとを神のように見、知ることができる」英知と視力をそなえていた。

そこで造物主は、「神と人間と同じであってはいけない。」といって、神々は人間の目に、霧のような霞(かすみ)を吹きつけた。

すると、人間の目は、

「鏡に息を吹きかけた時のように雲ってしまって、近くにあるものだけしか見えなくなってしまった……。」

この子孫が今日の人間たちである、という。

そして第四部が、マヤ族の歴史となって、中央アメリカにやってくる話である。

その最初の話である。

「我々はいいしれないほど、遠い遠い昔、海をこえて西方から、雪におおわれた山々や、火を噴上げてふるえる山をみながら、トゥランにやってきた。

我々の一番の聖(ひじり=日知る人)は、我らの神をささげもって先頭をあるき、我々がどのようにすればよいか、どこへ行けばよいか、またどう生きていくかを教えた。

トゥランでは、我々の父や母が、家をつくり国をつくり、我々を生んだ。」 |

これからみると、マヤ族の先祖は、いまは海にしずんだ太平洋のアトランティス大陸(ムウ大陸ともいう)か、南洋諸島のどこかからやってきたらしい。

「彼らはモンゴル系で、日本人とよく似ている。

現在のマヤの子孫にも、モウコハンという、東洋人の赤ん坊時代によくあるお尻の青あざがみられる。」 |

と、人類学者はいっている。

さて、もうひとつの古い記録では、東の方角から、やはり、トゥランめざして移動してきている。

このトゥランというのは「七つの谷」という意味であるが、どうやらメキシコのウシュマンシタ川のほとりの、谷の多い、メキシコ中央高原地帯らしい。

この川はマヤの先祖にとっては、エジプトのナイル川と同じ母なる大河であった。

狩りや野生の果物をとって食べて、あちらこちらへ移動していたマヤ族は、ある日、

「すばらしい食料をみつけた。」という。それが、トウモロコシだった。

「それで、民族が食べていけるだろうか。」

王たちは、神官たちにはかった。神官たちは、うなずいて高い丘の上に、高い壇(だん)をつくらせて天体を観測し、種をまく時期、場所、その方法を教えた。

さっそく原始林がやきはらわれた。

雨がふって土地がゆたかに柔らかくなると、スティーヴンズたちがみたように、穴をあけてトウモロコシの種子をまいた。

「天の神々に、いけにえをささげて、ゆたかな収穫をいのろう。」

聖の命令でもっとも大切なもの、つまり人間をいけにえにすることになった。

それも若くて一番元気のみなぎった青年が、天の神々にささげられた。

また地底からわく湖水や泉(セノーテ)には、若い美しい娘が、すばらしい宝石や金でかざられて、沈められた。

そのためであったかどうか、トウモロコシはゆたかにみのった。

すばらしい料理法が発見され、トウモロコシの粒はひきわられて、粉にされ、ココアや蜂密でねられて、パンのように焼かれた。

それがマヤの主食トルティリアである。

また、トウモロコシから酒もつくられた。

農業民族となって、しかも、食料が豊富になってくると、文化が生みだされる。

「都をつくろう。神殿も、もっと大きく、もっと高くしよう。」

ゆたかになったマヤ人たちは、巨大な神殿や都市を石で造りはじめた。

民族はふえていたので、労働力には不足はなかった。

神官や技術者は、その建造物にしっくい(スタッコ)をぬり、神や王や聖の姿、暦の図などをほりつけ、美しく装った。

「だが彼らは一体、どういう機械で十トンも二十トンもある石をきり、彫刻をし、どういう風にして高く積み上げたのだろう?」

それが大きな謎である。マヤの国には、馬や牛やロバがいなかった。

彼らは現在でもそうであるが、トウモロコシでもなんでも背負って歩いた。

平地が少ないために車の発明もしなかった。もちろん、神殿や塔をつくる起重機などはない。

もっとも、海岸地方では、海をこえてきただけに、大きな独特のカヌーを持っていた。

このカヌーという丸木舟の名(カノーアといった)は、マヤからスペインに伝わったそうである。

だが、人が急激にふえていくと、食料がたりなくなる。

鋤(スキ)や鍬(クワ)を知らないマヤ族は、一部の者がどこか新たな、畑によい水辺の原始林に行かなくてはならなかった。 |

石造りの神殿やピラミッドが造られるようになった

|

「ふえた種族は、それぞれ耕地をもとめ、新たな都市をつくるために出ていった。」

と、伝えている。

解読された碑文によると、古代マヤ帝国の都市は、紀元三二〇年頃には十の都市があり、紀元六三三年頃にはさらに十四の大都市が建設された。

その頃の代表的な都市は、コパン、パレンケ、ワシャクトゥン、ティカルなどで、宗教の中心でもあった。

古代マヤの帝国は、紀元十世紀頃まではメキシコのユカタン、タバスコ、カンペチェ、チャパス、キンタナロー地方と、グアテマラ、ホンジュラスにまたがる広大な地域であった。

しかも、そのどれもが原始からの深く厚い密林におおわれた場所である。

ただし、マヤは大道路網を現代のハイウェーのように、石としっくいでつくっていた。

それぞれの都市には「真の人間」という王がいて、その下には聖(ひじり)といわれた神官たちと、大臣たちが七名いた。

議会もバタブという各町村の首長もいて、人民のために、いろいろとよい政治をした。

これらの都市の王の、一番上が、ククルカンという「羽毛のある蛇」の生まれ換りの王がいたのだ。

一番最初のククルカンは、聖よりもえらく神のように頭がきれる、色の白いひげをはやした男で、「いずれ戻ってくる」といって姿を消したという。

彼らマヤ人は碑文でみると、紀元九八七年を最後に、五十以上の都市がすてられ、突如、大移動をはしめた。

どんなわけで? どうして?

それがわからない。どこへ、というのだけがわかった。

「彼らの主力は、およそ三群にわかれて、ゆたかな湧き水のある井戸のほとり、チチェン・イッツアと、マヤパン、ウシュマルの三つの土地へ行って、大都市をつくった」

と、いうわけだ。

現在のだくさんの学者たちの意見では、

「ひどい旱魃(かんばつ)と、疫病、付近の部族からのたえまない戦いを逃れて、新天地のユカタン半島の突端部に行った」

と、推理している。が、はっきりしない。

|

マヤのアーチの様式のひとつで凱旋門といわれている。

|

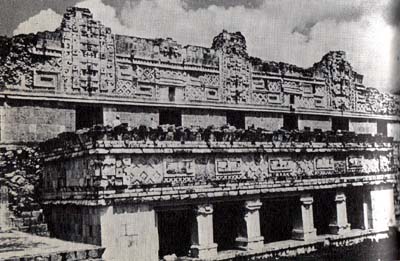

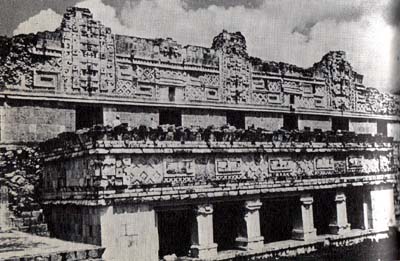

ウシュマルにある「魔法使いのピラミッド」高さは26m。

|

マヤ族の土地の北方には、いろいろな種族を征服したトルテカ族の大王国があった。

彼らは、マヤの文化から学んだのであろう、巨大な宮殿、頂上がたいらなピラミッドの神殿、窓が一年の数三六五ある宮殿や大僧院を造り上げ、いつもいけにえや財宝をねらって、近隣に戦いをいどんでいた。

そのほかに、トルテカ族の分派のチチメカ族、狩猟民族のアステカ族などがいた。

ところで、この大移動のとき、マヤの子孫であるキチェー族の三部族が、逆の方向であるグアテマラ高原さして、大移動していた。

彼らも住みなれた都市をすて、四人の王「森のジャッカ-ル(アメリカ豹)」と「夜のジャツカール」と、「すわっている人」と「月のジャッカール」たちにひきいられて移動した。

そして彼らはあのアティトラン湖のまわりに、苦心さんたんのはてにたどりつき、ウタトラン市を中心に、新しい都市を造り上げたのである。

都市ができ、最初のトウモロコシがたわわに実ったとき、キチェーの王たちは、

「東方に残してきた兄弟たちは、どうしたろう。

トウモロコシや、ココアのチョコレートは、うまく手にはいっただろうか?」と、心配している。

東方のユカタンのマヤの本家は、チチェン・イッツアに、壮大華麗な数十の建造物をつくり、トウモロコシもココアも、香料のコパルも大豊作つづきであった。

人々は昔のように、朝夕かならず水浴し、コパルをたいて神々を祭り、日中はそれぞれの研究や仕事に精をだし、夕暮れには、清潔な服に着がえ、友人たちとあって、品のいいユーモアにみちた会話でつきあったりしていた。

休みの日は、午前に神官の教えをきき、午後は球技場で、手を使わないで輪にボールをいれる、サッカーのような競技に汗を流し、むし風呂で疲れをとるのだった。

マヤ人は、高温多湿の密林に住んでいるため、男も女も大変な清潔ずきであった。

子供たちも昔のように、五才まで母親の手元で育てられ、それから男の子は、身分によって貴族学校か普通学校にはいって二十歳まで、勉強にいそしむのだった。

貴族学校では、宗教、天文学、医学、法律などを教え、普通校は数学と商業、各種の技術などを教えていたらしい。

女の子は、母親の手元で、衛生や礼儀、料理や裁縫などをきびしく、教わるのだった。

マヤの社会は、おおよそ、貴族、神官、庶民、奴隷の四つで、構成されていた。

これはウシュマルでも、マヤパンでも、マヤ族の都市では、だいたい似たようなものだった。

「みんなゆたかに繁栄しているのか。よし、その都のククルカン(帝王)に、挨拶にいかねばなるまい。」

キチェーの王子たちは、さっそく親元へ帰るように、宝石、金銀、美しい織物や、かぐわしいチチャ(酒)を入れた壷などの、みやげを部下にもたせて、山をこえ谷をわたり、川をよこぎってユカタンのチチェン・イッツアヘ向かった。

ククルカンやほかの王たちは喜ん出迎え、王の称号や褒美(ほうび)や、天文の本、儀式の本などをあたえた。

その後、チチェン・イッツアが滅びびるまで、これがマヤとキチェーの王たちの習慣となった。

ひとつ、マヤ最大の都のチチェン・イッツアをのぞいてみよう。

雨の神をまつった大神殿の、急な九十一の階段を登って下をみると、息がつまるほどだ。

右手には真っ白な石造りの土台の上に美しい宮殿がみえ、その下のほうには「戦士の像」をかざり、千本の柱をもった 「戦士の神殿」とよばれる建物がみえる。

別の方角には、やはり美しい石造りの球技場がみえるし、大劇場がある。

その少し先には、天文台が空にとどこうとしているし、僧院や学校や官庁が、実にたくみに配置され、道路が四通八達している。

町はそこから幾何学的に、すばらしく整然と立ちならんでいる。

誰もが、「なんという、すばらしさだろう!」と、目をこすって、本当かどうかを、確かめたくなるところだ。

聖なる泉は、四百メートルの蛇の欄干(らんかん)のついた敷石道の先にある。

直径は六十六メートル、祭壇がふちにもうけられていて、そこから水面までおよそ三十メートルある。

この深い泉に、民族の繁栄と、実りゆたかなことを祈って、毎年一人の少女と一人の若者が、これ以上美しくはできまいと思うほど、宝石や黄金や羽毛でかざられて、祈りの声をききながら、いけにえとなって身を沈めたといわれる。

(現在、考古学者たちによって、泉の神のいけにえとなった遺体や、宝石、黄金の冠、短刀、腕輪などが続々と、発見されている)

ところが、それほど民族の繁栄を祈ったのに、富栄えたのは三百年ほどで、十三世紀頃にはメキシコのトルテカ族におしよせられ、彼らの支配をうけるようになった。

そのトルテカ族がチチメカ族におさえられ、チチメカがいまのメキシコ市の中心に、急激に強大となったアステカ族に負けると、マヤはアステカの勢力におされて、しだいにおとろえ、主だったものは都をのがれ、ペテン地方(イギリス領ホンジュラスの近く)の湖水のほとりのタヤサル市に移っていった。

|

パレンケにある「碑銘の神殿」の墓室内部と石棺の墓石の浮きぼり

|

「碑銘の神殿」と墓室内部(復原図)

|

13 スペイン軍の嵐 top

一五一九年三月、およそ、六百名の軍勢と十六名の騎兵、十四門の大砲をもったスペイン軍が、突如、ベラクルスに上陸した。

「諸君! この新大陸には、うなるほど黄金があるはずだ。

皇帝陛下のために、この新大陸を占領し、諸君には、財宝を、原住民たちには、神の福音を伝えるのだ。

さあ、目的を達するか、死ぬかだ。一歩もひかないように、軍船をやきすてろ!」

コルテス将軍は、厳然とそういった。

彼は、そのとき二十二歳、栄光への野望にもえた人物であった。

従う部下も、百名の水夫も、十隻の船に火がかけられると、征服へのおたけびをあげ、いっそう奮いたった。

一方、中央アメリカの大陸には、二大強国アステカ(メシカ族ともいい、これがメキシコ国名の由来)と、キチェー・マヤがあった。

アステカ王国は、いまのメキシコ市がおよそ四十キロ四方の巨大な塩水の湖であった頃(十三世紀頃から)、湖上の小島とそのまわりの浅瀬に、何万本もの杭をうちこみ、石の土台をもりあげて、巨大な水に浮かぶ人工の都をつくっていた。(現在のメキシコ連邦区で、テノチテトラン市といった。湖水の名は、テスココ湖)。

十五世紀のはじめごろには、陸と島とに幅およそ二十メートル長さ十キロに近い、広い石造りの堤道が三方につけられ、都の入口は、大きなはね橋となっていた。

うち二つの堤道(ていどう)は、飲料水をはこぶ上・下水道であった。

都の中央広場は神聖な場所で、太陽と戦いの神、ウイッロポチトリにささげられた三つの百二十段の石段をもつ大神殿と、メシカのほかの神々の神殿がそびえ、白銀色に輝いていた。

それらに相対するように、ときの王モンテスマ二世の目もくらむような宮殿と、美しい庭園があった。

庭園の先には、王国の鳥獣類すべてを集めた大動物園さえあった(世界初の動物園)。

その近くに、これまた豪者な三百の部屋をもつ先王の宮殿があって、そのまわりは運河をはさんで、すばらしい貴族の邸宅が建っている。

それから四方へ、商家や民家があり、各区ごとに運河がめぐり要所、要所に橋がかかっていた。

毎年毎年、住民と家が増え、十六世紀の初め頃――スペイン軍がきたときは、人口が三十万人をこえていたといわれる。

モンテスマ王のアステカ王国は、北はニューメキシコ、東はユカタンに近いタバスコ、西は太平洋岸、南はキチェーの国グアテマラ近くまで勢力がおよび、勇猛な八千名の戦士を一軍団とした軍隊が、十軍団以上もいた。 |

アステカ王国の都(想像図)

|

そのほかに、日夜、王宮の護衛をする兵が三千名で、王は、千人のきらびやかな宝石をかざった美女にとりまかれて、豪奢な生活をしていたという。

なにしろ、毎日、三百七十一の都市から、大変な貢物(みつぎもの)が入ってきていたからだった。

一方、グアテマラ高原のキチェーの首都ウタトラン市は、キカブというすばらしい王の下に、神殿をはじめ二十四の美しくかざられた宮殿が建てられ、それをとりまく谷や平原は、民家がいっぱいであった。

王のキカブは「たくさんの頭と腕をもつ人」といわれ、いまのグアテマラ共和国一帯と、イギリス領ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア地方まで、勢力下においていた。

戦士の数は、首都ウタトランだけで二万はいた。

各都市の戦士を集めれば、おそらく十万人をこえるだろう。

しかし、アステカ王国も、このキチェー・マヤの王国も、鉄と馬と火薬を知らなかった。

彼らの武器は、するどい黒曜石(こくようせき)の刃(やいば)、槍、合金の斧、かたい棍棒に、石のやじりを植え込んだ投げ棒、石弓、そんなもので、皮を羽毛でおおった美しい盾(たて)をかまえて、接近戦をやるのだった。

しかも、できるだけ相手を殺さずに、捕虜にする戦法であった。

それは、奴隷といけにえのためである。

ところで、コルテス軍が上陸する前に、二つの強国にこんな前ぶれがあった。

キチェーの王宮のまえで、夜になると、きまって大声で悪口をいう若者が現れ始めた。

護衛が捕えてみると、キチェーに滅ぼされたカクチケル族の王子だという。

キカブ王と高位の神官は、その若者を、いけにえにすることにして、大神殿のピラミッドに登らせた。

と、祭壇にあがった若者は、ジヤッカールのように目を光らせ、

「おごれるキチェーの者どもめ!」

と、わめきだした。

「やがて、そちらの身のうえに、ふりかかる禍(わざわい)に苦しみ、その苦りきった老いぼれ(王のこと)も死んでしまわねばならんときがくるのを、ようく知っておけ。

やがてはこの俺のように、裸ではなく足の先から頭まで、着物をつけ、鎧(よろい)兜(かぶと)に身をかためた男たちがやってくるのだ。

男たちは、これらの建物をこわし、フクロウや山猫のすみかにしてしまい、そして、王家の者をわしのように、不幸せにおとしいれるだろうよ。フッフッフフ……。」

といって、心臓をえぐりとられたという。

さて、モンテスマ王のほうでは、マヤの天文学僧が、不吉な流星を、王国の危機だ、と知らせた。

その大彗星は、テノチテトランの湖水の中におちたと、人民たちはさわぎだした。

それから毎日のように、たくわえられていた捕虜が、聖なる大神殿にひきだされて、いけにえにされた。

その頃、この地方全体にもうひとつのうわさがたった。

「東方へずっと昔に旅だっていったケツァルコアテル(羽のはえた蛇)の化身が、やがて約束通り、白い膚(はだ)の人になって帰ってくる。」と、いうのである。

しかもこの年は一の葦(あし)の年といって、王国ができてから三度目の五十二年目の大変化の年に当たっていたのだ。

そのときもとき、東の海岸に、白い膚のコルテス軍が十一隻の船でやってきたのである。

知らせを受けたアステカの首都では、

「王都を出て、戦って捕虜にしよう。」

「いや、ケツァルコアテルのお帰りなのかもしれんぞ。それなら、ご先祖さまだ。」

と、いう二つの説が、いりみだれてしまった。

モンテスマ王自身は、先祖のお帰りのほうに、賛成してしまった。そこで、

「使者をたて、黄金や宝石を贈って、ケツァルさまかどうか、確かめてみよう。

黄金をもらって引きさがれば、ご先祖ではない。」

ということになって、莫大な黄金と宝石が、コルテスの元へ贈られることになった。

さて、意気天をつくコルテス軍は、聖十字の町と名づけた村に砦(とりで)をつくると、近くの海岸に七年間も漂流して、マヤの国に住みついていたスペイン人、へロニモ・デ・アギラールを通訳にして、付近の村や町へ、

「貴いイエスキリストの御教えを受入れて、我らに従うか、それとも剣をとって、挨拶にこたえるか、どっちだ。」

という、和戦いずれをえらぶか、という高飛車な使者をおくった。

タバスコ地方の各都市は、まず火をふく棒(小銃)を持った使者の姿、それにみたこともない猛獣(馬のこと)を、鳩のように飼いならしてやってきた一隊に、びっくりしてしまった。

王や大臣や、首長たちは、占いの神官たちを招いて、話し合った。占いは、「したがえ」と出る。

「我らは毎年、メシカ人のアステカに重い税をとりたてられて苦しんでいる。

できればこのさい、アステカと手をきりたい。だが、異国の神を受入れて、祖先伝来の神々をすてられないぞ。

それに、わしたちは遠い先祖オルメカ、そして偉大なトルテカ・マヤの子孫としての、誇りがある。」

王や大臣はそういって不安ながらも、敢然(かんぜん)戦おうとした。

ほかの部族たちも、火をふく棒(鉄砲)で、酒の大瓶(おおがめ)がこわされるのをみても、誇りのために戦おうとした。

「従うとみせて、戦おう」

決議がでるとその夜のうちに、八千ほどの戦士たちが、コルテス軍をひそかに包囲した。朝まだき、王たちは輿(こし)にかつがれて、奇妙な十字架のある白人の陣へ向かった。

「やつら、降伏にやってきたぞ、みろ!」

スペイン兵は、がやがやと、まちかまえた。

と、五十メートルほどのところで、先頭の王が、輿から立ちあがった。

合図だ。戦士たちは、草や木や石の影からおどり出した。

コルテスは、とびあがるようにして大砲にかけより、火をつけた。

ごうぜんたる音のなかで、コルテスは馬に飛び乗り、つづけえ! と叱咤(しった)した。

騎兵は部厚いインディオ軍に突進し、歩兵はひざうちの斉射をたたきこんだ。

インディオ軍は、近代武器にひとたまりもなかった。

火縄銃と自動小銃や機関砲の戦いだ。

いや、ミサイルと火縄銃くらいの差だ。

おどろいたタバスコの王たちは降伏し、四つの王冠、金の羽のある大蛇、その他の黄金製品と、美しい二十人の女奴隷をさしだした。

そのなかに、のちに、コルテスの頭脳といわれたドーニャ・マリーナという娘がいた。

「黄金はたいしたことはないが、奴隷のなかのマリーナは、すばらしかった。

彼女はある首長の娘で、おどろくほど頭がよく、洗礼をうけキリスト教徒になってからは、たちまちスペイン軍の女神になった。」

と、ベルナール・ディアスという記録係の将校はしるしている。 |

コルテス軍を包囲したインディオ軍

|

実際、彼女はマヤ語をはじめ、あらゆる部族の言葉に通じ、気品もたかく美しかった。

このマリーナがいなかったら、メキシコは征服されなかったろうといわれるほどで、ほとんどの王はマリーナと話すうちに、たくらみを見破られてしまうほどであった。

(のちにメキシコで「マリーナ」は「裏切者」と同じ意味になった)。

新大陸の王たちは、だからコルテスのことを「マリンチェ」と、いった。

つまり、マリーナの頭(かしら)――夫(おっと)という意味である。

この戦いの数日後、モンテスマ王の使者たちが、コルテス陣営へ黄金造りの太陽、白銀造りの月や宝石などを持ってやってきた。

すでに、強大なアステカ王国の話を聞いていたコルテスは、

「我らは国王陛下の命により、あなたがたの偉大な王モンテスマどのに、直接、お会いしたいためにやってきたのです。」

と、ていねいに挨拶した。使者たちは、内心のおどろきを隠しながら、すぐ王都へ引き返していった。

コルテスは、主だった宝と「新大陸征服後は総督に任命されるように」という勅許を仰ぐ手紙を二人の部下にもたせ、連絡用にのこされたたった一隻の船で、本国へ向かわせた。

しかし、部下たちは不満そうだった。が、コルテスはにやりとして、

「あんな宝など、我らにとっては雀の涙だ。あの山の向こうは黄金がうなっているんだぞ!」

と、いっそうの征服熱をあおり立てた。

そして、うしろのそなえとして百五十の兵をベラクルスにのこすと、アステカの王都めざして進撃を開始した。

降伏したタバスコ兵が、大砲をかつぎ、弾薬、食糧をせおって、あとにつづき、トラスカラの国へ入った。

「モンテスマ王に、挨拶にゆくもの。」と、聞いたトラスカラ人は、突然、コルテス軍に襲いかかった。

山間でのはげしい戦いが四十五日以上もつづいた。

スペイン兵の中には、弱気になって、引返そうという者も出てくるし、コルテスも熱病にかかった。

一頭の馬と四十五人が殺され、コルテス軍に危機が迫ったとき、ふいにトラスカラ軍は五万の兵をひいて、和平の使者を送ってきた。

「あなたがたが、怨み重なるモンテスマの味方だ、と勘違いしていました。

全くそうでないことがわかったので、同盟の誓(ちかい)をしたいと思いますが……。」

という使者だった。まさに天の助けであった。

コルテスは喜びをかくして、トラスカラの王たちと同盟し、彼らをキリスト教徒にして、反モンテスマ連合をつくった。

これは、大変な援軍であった。

つぎにコルテスは、充分休息をとった軍勢をひきいて、モンテスマ王国の外市(がいし)チョルーラに征服の駒を進めた。

そこはアステカ最大の神殿がある聖なる町だ(高さ八十メートルの神殿があった)。

行くと、すでに城門があけられ、武器を持たずに瑠璃羽(るりはね)や黄金や宝石で盛装した首長や、高位の神官たちが、ニコニコとコルテスを迎えにでているではないか……。

「おかしいわ。わながしかけられているみたい。」

マリーナは、コルテスに影のようにしたがっているので、そう耳うちした。

しかし、町をあげての大歓迎だ。二日間の大盤振舞いで、スペイン軍は、すっかり気がゆるんだ。

三日目、首長たちは、ぴたっと、顔をださなくなった。町全体もなにかおかしい。

マリーナの意見を思いだしたコルテスは、非常手段で、二人の神官をつかまえた。と、

「申しあげます。モンテスマ王があなたがたを皆殺しにするか、ひっ捕えて湖水の都へつれてこいと命じられました。」

「では、わしらを襲う日どりは?」

「それは、首長たちだけより……。」

首に、白刃をあてられた神官だもの告白で、さっそく、あわただしい軍議が行われた。

「このさい、町をやくべし、みせしめだ!」

将校たちの意見は、圧倒的にこうであった。

その夜のことである。マリーナのテントに、一人の老婆がたずれてきた。

「あんたは聞けば赤子のとき、母親が夫に死にわかれて、再婚するので邪魔にされてタバスコの商人に売られたとね。」

マリーナは、うなずいた。

「そして、タバスコの王の奴隷だったそうじゃな。

それからまた、膚(はだ)も心も神も違う白人のものとなった。かわいそうにのう。」 老婆は、目がしらをぬぐって、またつづけた。 |

神官二人を捕えて白状させるコルテス。彼は

女奴隷マリーナのおかげで、勝つことができた。

|

「さあ、わしとおいで。おまえのようにきれいな女で、これほど哀れな身の上はない。

来て、わしの息子の嫁になっておくれ。夜の明方には、この場所は血の海になるからの。」

聞くと老婆はこの町の主だった首長の妻で、夜半から未明にかけて、襲撃してくるのだという。

「おお、こわ。じゃ、宝石や荷物をまとめてそっとでるから、町はずれでまっててね。」

マリーナはそういうと、そっとコルテスに敵襲を知らせた。

コルテスはうなずくと、さっそく敵の集結している兵営を包囲し、入口、出口に大砲をすえつけ突如発砲して、歴史上有名な大殺戮(さつりく)をし、略奪(りゃくだつ)をし、町をめちゃくちゃに破壊した。

一五二九年十一月一日、コルテスは約四百のスペイン軍と、アステカに怨みをいだく数万のインディオ部隊をひきいて、湖上の王都テノチテトランヘ、粉雪のふぶく高い山々をこえて進撃した。

近くにケツッルコアテルにささげられた、「テオティワカン」という太陽と月の神殿を中心とした、巨大な宗教都市の遺跡がある、と案内の老首長がコルテスたちにいったが、彼らは耳もかさなかった。

それより、黄金のうなるモンテスマの王都、それだけが、目的であったのだ。

その王都では、アステカの首長たちが、、戦おうか、戦うまいか、思案にくれていた。

コルテスの動きは、くしの歯をひくようにうれいにしずむモンテスマ王に報じられていた。

十一月七日、三千メートル級の火山帯をこえたスペイン軍は、眼下に陽の光をうけてきらめく、夢のような大湖と、白銀色に光る湖上の都市に息をのんだ。おどろきは興奮にかわり、興奮は大歓声にかわった。

ひと息ついたとき、コルテスは、いままでの例をひいて、「厳重に警戒せよ」と、全軍をひきしめた。

14 悲しき夜 top

|

「太陽のピラミッド」はテオティワカン遺跡の最大のピラミッド

|

美しいモザイク装飾がほどこされている「総督の館」(ウシュマル)

|

湖には無数の舟がむらかっていた。堤のはるか前方には、ピラミョドの林立する巨大なアステカの都がそびえ立っていた。

スペイン軍は、厳戒しながらアステカの堤道へ入った。

「先頭は、四騎の騎士が、敵襲にそなえつつ、油断なく進む。

その先には、犬たちが地面をかぎながら走っていく。

つぎは、旗をなびかせた旗手たち、そのあとを楯を肩に、剣を日にきらめかせながら武装兵がつづく。

そのうしろに、拍車の鈴を鳴らしながら、コルテスと騎馬兵が、槍を林のようにたててつづく。

馬はいななき、汗をかいて、口から泡を吹いている。

そのあとが、矢をいっぱいせおった射手、小銃兵、そしてまた騎馬兵……。」

と、この日の従軍記録者はつづっている。

前方には、たくさんの貴族たちが、羽かざりと宝石で盛装して出迎えにでていた。

白く舗装された堤道には、ちりひとつなかった。

コルテス軍が進む両脇の水辺には、数をました舟が平行して進んでいたが、突然、「モンテスマー」「モンテスマー」とざわついた。

都の入口からきらびやかな緑の天がいがみえ、出迎えの貴族たちが道をひらいた。

緑の輿(こし)がおろされ、ひざまずく人々の中央に、アステカの王モンテスマが、しずかにコルテスを迎えにおり立った。

コルテスも馬からおりると笑みをうかべて、貴族たちとひざまずく、モンテスマの手をとった。

やせた王はそれでもしゃんとして、

「ようこそおいでなされた。あなたがこられることは、遠い昔からわかっていました。」

そういって、先王の王宮へ案内した。

王宮でコルテスを玉座にすわらせると、モンテスマは、あのおどろくほどの黄金や宝石類を、無造作にコルテスの前に山と積み上げた。

なみいるアステカ歴戦の首長たちは、歯をくいしばり、涙をこらえて、王の言葉をきいていた。

「この白い将軍を、モンテスマ同様に尊敬せよ。将軍は、ケツァルコアテルの再来じゃ」

首長たちは、涙をおとして、ひざをついた。

コルテスの神の教えの話には、モンテスマも、よういにうなずかなかった。

「ところで、黄金はもっとあるはずじゃが。」

コルテスのその声に、首長たちは、びくんと、肩をふるわせた。

宮廷の美しい女たち、首長の娘や妻までが、スペイン兵と自分らの支配下にいた部族のものに、目の前でうばわれていく。

「くそっ! あれがケツァルコアテルか!」

会見が終わった夜、回廊にでたとき、モンテスマの第二王子クワウテモクはそういうと、身をひるがえして、湖水のほうに消えた。

首長たちは、一人、二人とあとを追った。

それとは知らずに湖上の都に住みついたコルテスは、つぎの遠大な征服計画をたで、ユカタンとグアテマラを征服し、ここから黄金、宝石をうばい、スペイン領にする考えに熱中していた。

部下たちは、アステカの各都市から金銀をとりたてるのに懸命だった。

ところがメキシコ湾岸の征服したはずの各地で、突如疾風のように勇猛なインディオ軍が守備隊をおそい、同盟のインディオ軍を壊滅させはじめた。そして、

「ベラクルスが襲撃されました。」という報がトラスカラ人によって、コルテスに急報された。

即座にコルテスは、モッテスマをよびつけ、襲撃をなじり、責任者を罰するようにいった。

そして、都へつれてこられた四人の首長を処刑すると、モンテスマ王を自分らのいる先王の宮殿へ、むりやりに移らせた。

ていのいい、幽閉である。

ほっとしたとき、おそるべき知らせが、ベラクルスから入ってきた。

コルテスの上官であるハイチの総督が、妬(ねた)みと憎しみに燃えて「コルテス追討」の軍をさしかけてきたという知らせであった。

「総督とわしは、もともと仲が悪かった。

国王あての宝をみて、いっそう憎くなったのだろうが、ふりかかる火の粉ははらうぞ。」

そういうと副将アルバラードに、百四十名の守備隊をまかせ、急いでベラクルスへ向かった。

従うは、各地にいた三百余りの歴戦の兵たちだった。

ときは五月であった。王都テノチテトランでは、軍神ウイッロッポチトリの祭りが、行われ始めた。

香煙が神殿をおおいかくすほどたかれ、守備隊がみているまえで、禁止を言い渡していた「いけにえ」が、神官と貴族たちにつれられて、石段を登った。

アルバラードは胸が悪くなった。怒りがこみあげた。

この日は、貴族たちの日だったから、六百人ほどの盛装の貴族たちが、死体が祭壇からなげ落とされたとき、いっせいに踊り始めた。

笛、太鼓はガンガン急調子になる。

その時である。青ざめた副将アルバラードが合図した。

スペイン兵は、気違いのように剣をふるい、槍をつきだし、大砲をぶちこんだ。

もう神殿広場は地獄であった。屠殺(とさつ)場だった。 |

いけにえの祭典の中に躍り込むスペイン軍

|

その頃、長駆ベラクルスにはいったコルテスは、追討軍が近くのセンポーラの町にいるときいて、夜襲をかけた。

追討軍千五百は、からっきし戦意がなかった。

もともと黄金熱にかられて、追討軍にはいっていたので、指揮官が捕えられると、すぐにコルテスにくだった。

そこへ、また急報がはいった。守備隊が宮殿に孤立し、アステカが反乱したという……。

休むまもなくコルテスは、新たにくわわった軍勢と百騎ちかい槍騎兵をつれて、王都へ引き返した。

六月二十四日のことである。

不思議にも、アステカ軍は道をあけた。

王宮へ入ったコルテスは、モンテスマ王に、反乱をとどめさせることにして、露台へ立たせた。

あたりはびっしりアステカ兵だった。

「ケツァルコアテルとわしの願いだ。みんな兵をひいてくれ。」

アステカ兵は、一瞬ひるんだ。だが、

「もう、おそい! 我らは新王に、第一王子クイトラワクをえらんだ。あんたの弟だ!」

うわあっと喊(かん)声があがり、石が飛び、矢が空をくらくした。

モンテスマがたおれた(インディオはスペイン人が殺したという)。

それを合図のように総攻撃がはじまった。

アステカの戦士たちは、小銃も大砲もおそれなかった。

むろん、スペイン軍の同盟軍など、歯牙(しが)にもかけない。

数千の戦士が宮殿へなだれこんだ。

コルテスは、真夜中になって、ほうほうのでいで、ただ一人、はね橋のあがりかけた堤道を、無我夢中でおちのびた。

そして、陸地でほっとして、糸杉の本を背にへたへたとすわりこんだ。

軍馬も短銃も失っていた。そこへ、足音がせまった。彼は、ぞうっとして目をつぶった。

が、それは……マリーナあった。

それから隊中きっての勇猛な副将アルバラードと四、五人。完全な敗北であった。

王都のなかでは、まだ喊(かん)声と不気味な音がつづいている。

『ノーチェ・トリステ(悲しき夜)』

コルテスは、この夜のことをそういっている。一五二〇年六月三十日の夜のことだ。

その後半年間、コルテスは反攻の準備をした。

その間に、王都では、黒人水夫のもってきた天然痘が、嵐のように万延(まんえん)し、クイトラワク王まで死んだ。

新しい王となったのは、あの二十五才のクワウテモクである。

この青年王のもと、アステカは昔日の栄光を取り戻すかにみえた。

が、あらたな援軍をキューバやドミニカからよんだコルテスは、トラスカラ人に砲艦を運ばせ、湖上からと陸からの両方から、大反攻を開始した。

水源も、補給路もたちきった。

はげしい戦いは、八ヵ月間つづいた。

王都は端からこわされ、ついに水際におされたクワウテモクは、はかりごとで捕えられた。

そして、悲しき夜に持ち出せなかった黄金のありかを、絶対いわないために、拷問(ごうもん)され、ついには殺されてしまった。

アステカは滅び、都は徹底的にこわされた。つぎには湖水がほしあげられ、そこに町と教会が建てられ始めた。

それが一段落するとコルテスは、アルバラードに数百の兵をわたして、グアテマラヘ向かわせた。

キチェーの帝王キカブのもとには、それぞれの都市の王たち、首長や部落酋長たちまでが集まって、いけにえで占っている神官たちをみまもっていた。

「いずれの占も、王国の危機をつげております。

前にも申しあげたように、すべての財法をわたしても、戦いはさけるべきです。」

しかし、キチェー・マヤの王たちは、あのクワウテモクと同様に誇りをもちすぎていた。

「不吉な前知らせがあろうと、座して白人の蹂躙(じゅうりん)にまかすより、立って断固戦うべしだ。」

老齢のあまり、床についているキカブは、もっともじゃというふうにうなずく。

アルバラードの軍は、国境へせまった。道々降伏を申し出たインディオ部隊が、それに何万もくわわっていた。

ウタトランの王都からは、キカブの世継ぎのテクン・ウマンが、二万四千の羽かざりの勇しい槍兵をつれて、むかえうってでた。

やがて、山獄の小さな平原での遭遇戦が、ものすごい、雄叫(おたけ)びとともにはじまった。

「ジャッカールの皮をかぶって、盾に黄金の鳥をつけているのが王ですぞ。」

そうきいたアルバラードは、テクン・ウマン王子めがけてきりかかった。徒歩と騎馬の戦いである。

アルバラードの槍は、キチェーの王をつぐものの胸をつらぬいた。

それを知ったキチェーの戦士たちは、牙(きば)をむきだした手負い獅子(じし)のように、むちゃくちゃに暴れだした。

アルバラードはのちに、

「騎馬隊と、大砲と小銃がなかったら全滅だった。」

と、コルテスに報告している。

二万四千の戦士を全滅させたアルバラードに、キカブの命をうけたキチェーの王たちが、降伏にやってきて、スペイン軍を壮厳の都とよんだ王都、ウタトランに招き入れた。すばらしい、芸術品である黄金の宝が、いくつもいくつもアルバラードの前につまれた。

彼はコルテスと同じように、黄金の器具をとかしてインゴット(かたまり)にするよう命じた。そのおり、最後まで戦おうとしたキチェーの戦士たちが、ひしひしと王宮を取り囲んでいた。

「わなにかけようとしたな。」

冷たい声でそういったアルバラードは、王たちを護衛に捕えさせ、間伐をいれず、町に飛びだして攻撃に転じた。彼はこうして、キチェーを征服して、王たちを次々に処刑し、王都に火を放った。

武装をとかれ、財宝をうばわれ、都を追われた何万というキチェーのインディオたちは、とぼとぼと「イラクサの町」とよんだまずしい村へ移っていった。

それを見送ったアルバラードは、つぎのように、コルテスに知らせた。 |

スペイン軍に壊滅されるキチューの兵士

|

| 「ここの王たちは、スペイン国王陛下の命を、執行いたしますものに、よこしまな意図をもっていることがわかりましたので、この地の平安のため彼らを火あぶりにして町を焼き払い、土台からくつがえすよう命じました。と申しますのも、ここは人間の住むところというよりは、盗賊団のすみかに近くきわめて危険で、かつ堅固なためであります。」 |

とぼとぼとイラクサの村におちのびたキチェー・マヤは、そこをチチカステナンゴー(花の都)とよび、国の旗、国のしるしを、霊鳥といわれる緑の尾羽をもつ、ケツァルにした。

(インディオの国グアテマラは、一八九三年クリスマスにカレーラ将軍によって自由をかちとって独立共和国となった)

さてユカタン州も、コルテスのスペイン軍に、同じように滅ぼされた。

滅ぼされなかったマヤ族は、住みなれた美しい都市を、また突如すてて、森や谷の奥ふかくへ姿を消していった。

スティーブンズは、キチェーの町々、碑名の神殿で名高いチャパス州のパレンケの聖都、魔法使いのピラミッドや尼僧の家などあるウシュマルの大遺跡を、あの息のあった友だちキャザウッドと訪れ、いったん帰国してからも、ふたたびユカタン地方の原始林を旅し、チチェン・イッツアをはじめ、前後四十をこえる遺跡の存在を報告し、遺跡発掘と再建に、政府か大組織の援助が必要だ、とのべている。

その二大旅行記から、マヤという偉大な、謎の民族がわかり始めたのである。

彼を人類の何人かの恩人のうちの、一人にいれていいだろう。

今日も何人かの人々は、未発見の原始林にいだかれている、マヤの都市を探している。

マヤ……この不思議な民族の都市を!

マヤ……彼らは、一体どこへ行ったのか?

top

**************************************** |