|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 年表

|

5 浦賀にきた米商船モリソン号 top

大坂に起った大塩平八郎の乱で、まだ日本中が大騒ぎをしているうちに、また幕府を驚かせるような事件が起りました。

一八三七年(天保八)六月のことです。

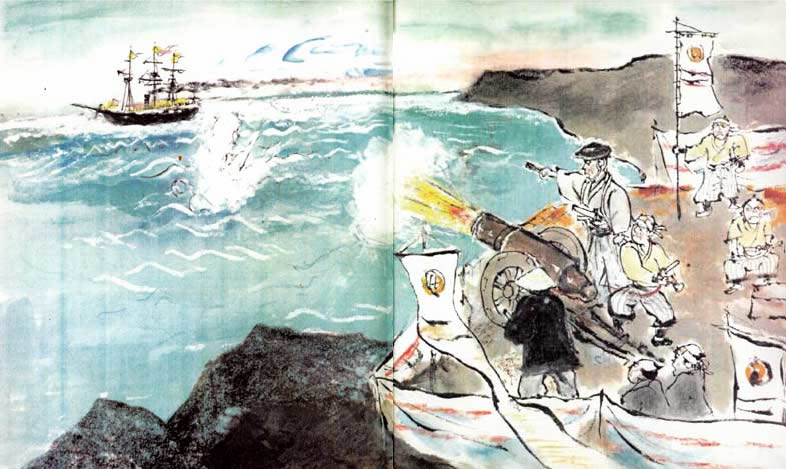

アメリカのモリソン号という商船が長崎によらずに、江戸湾(東京湾)の入口の浦賀にやってきたのです。

浦賀の奉行は驚いて江戸の幕府に使いを走らせると同時に、大砲をもち出してこのモリソン号を砲撃しました。

もちろん奉行は、かってにそんな乱暴なことをしたわけてはありません。

幕府は一八二五年(文政八)にもし外国船を見かけたら、たとえ薪(まき)や水を求めてやってきた船であっても、迷うことなく打ち払えという命令を出していました。

これを「無二念(むにねん)打ち払いの令」といっていました。

無二念(むにねん)というのは、迷うことなくという意味です。

浦賀奉行は迷わず、この命令に従ったまでのことです。

幸い、日本の大砲は力が弱くてモリソン号には届きませんでした。

けれどもモリソン号は、おろしかけていた錨をあげ、驚いて沖へ逃げました。

その後モリソン号は、薩摩(鹿児島県)の港に入ろうとしましたが、ここでも砲撃をうけて、そのまま引きあげてしまいました。

その、モリソン号が、どういう船であったかということがわかったのは、一年もたってからのことでした。

その頃、幕府が外国のことを公式に知ることができたのは、長崎奉行から届く報告書だけでした。

長崎にオランダの船が入るたびに、その船長は長崎奉行に外国の様子などを報告することになっていました。

それを奉行所の通詞(つうじ)が日本語に訳して、奉行所から江戸の幕府に報告されるのです。

この報告書を、『オランダ風説書』といいました。

モリソン号のことがくわしくわかったのも、あくる年になって届いたこのオランダ風説書によってでした。

このときの風説書には、わざわざオランダ商館長が書いたモリソン号についての報告書もふくまれていました。

それによると、モリソン号は広東(カントン)にあったアメリカの貿易会社の船で、マカオで保護されていた日本人七人を、日本に送り返すために、江戸にむかったことがわかりました。

そのついでに日本と貿易をしたいというので、日本の将軍に渡す漢文で書いた手紙と、贈り物もたくさん積んでいたというのです。

モリソン号に乗っていた日本人というのは、尾張(愛知県)の船乗り岩吉、久吉、音吉の三人と、九州の船乗り庄蔵、寿三郎、熊太郎、力松の四人でした。

七人とも日本の近海で嵐にあい、漂流しているうちに外国の船に助けられた人々でした。

渡辺崋山がきいてきた、アメリカの船に大塩平八郎が乗っていたという噂は、もしかするとこのモリソン号に乗っていた日本人のことであったかもしれません。

なつかしい日本に近づいて日本の漁船を見かけたら、誰だって手ぐらいはふったことでしょう。

ところが大砲を撃ちかけられてモリソン号は、七人の日本人を乗せたまま、またマカオに帰ってしまいました。

この人たちは、とうとう日本の土を踏むことはできませんでした。

|

モリソン号の風説書が届くと、幕府は大騒ぎになりました。

「紅毛人(西洋人)でありながら長崎にもよらず、上さま(将軍)にじきじき文を手渡したいなどと、無礼せんばんにもほどがある。」

「いや、まことにござる。そもそもメリケン(アメリカ)のやりかたが、卑怯ではござらぬか。

漂流民を人質にして、取引をしようなどとはもってのほか。

それも、侍ならいざしらず、たかが漁師の七人などでは、問題ではござらぬ。」

「いや、またれよ。あれが商船であったからよかったものの、もし軍船ならば、あのように簡単には、退かなかったのではござらぬかな。……

今頃、あるいは軍船をさしかけていないともかぎりませんぞ。その時はいかがいたされる。」

「打ち払うまででござる。そなた、無一念打ち払いの令を忘れられたか。」

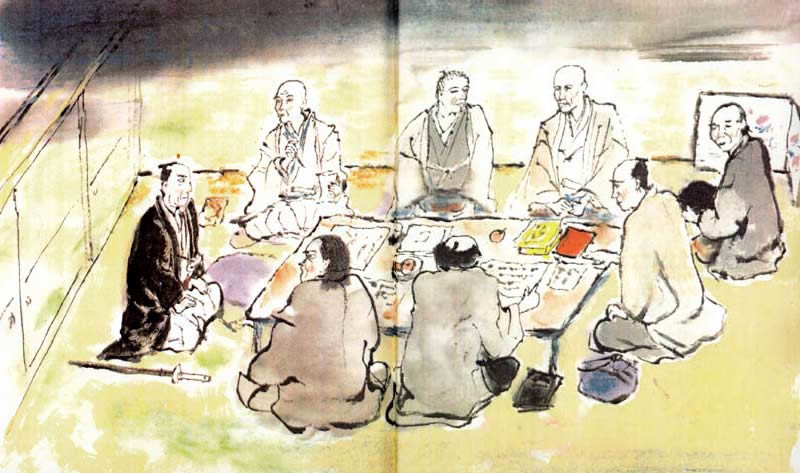

幕府では、老中や奉行たちが集っては、きりのない論議をかわしていました。

その有様は、羽倉簡堂や太郎左衛門など、幕府に出入りの多い旗本によって、尚歯会にもたらされていました。

「打ち払い、打ち払いと、穀雁はいつまで同じことばかりいっているのだろう。」

「先方のいい分もきかないで、まるで恩を仇(あだ)で返すやりかたではありませぬか。」

「幕府は、海のむこうでなにが起っているのか、ちっとも知らないのです。いや、知ろうとしないのですよ。」

「知るのがこわいのです。いま、幕府が一番恐れているのは、外国船と、百姓や町人の打ち壊しです。

その両方を、ただ打ち払うことですまそうとしている。そんなことですませる問題ではありません。」

みんなが口ぐちにいいました。

|

|

ところで海のむこうで起っていたことというのは、何だったのでしょうか。

その一つは、世界の歴史の流れを大きくかえたフランス革命でした。

日本の国が将軍や大名によって治められ、百姓や町人が苦しんでいたと同じように、フランスの人々も贅沢でかって気ままな政治をする王や、その回りにいる貴族や坊さんなどに、長いあいだ苦しめられていました。

ところが、それにたえられなくなったフランスの市民(町人)や農民は、一七八九年七月十四日、自由と平等と博愛を旗じるしに立ちあがり、ついに王の政治を打倒したのです。

そして、国民によって選ばれた者が相談して国を治めるという、共和国をつくりあげました。

これがフランス革命です。

フランスにこういう国ができると、まだ王が中心になっているほかのヨーロッパの国々は、そんな革命が自分の国にも起るのを恐れて、同盟をむすんでフランスにせめこみました。

ところがその時、フランスにナポレオン・ボナパルトという、たいそう戦争の上手な軍人が現われました。

ナポレオンは、せめてきた外国の軍隊を次々に撃ち破りました。

そればかりでなく、イギリスとロシアを除くヨーロッパの国を、あっというまにほとんど征服してしまいました。

人間は自由で平等であるという考えかたは、このナポレオンの軍隊によってヨーロッパ中に広まりました。

最もヨーロッパを征服したナポレオンは、みずからフランスの王の位につきました。

国民を裏切ってしまったのです。

結局、大西洋のまんなかの遠いセント・ヘレナ島へ流されてしまうことになります。

そしてフランスが本当に自由な国になるには、もう一度革命が起ってからのことになります。

日本にこのフランスの革命のことが伝わったのは、五年後のことでした。

それは例によってオランダからでした。長崎から幕府に届いた『オランダ風説書』によってです。

それには、つぎのように訳されています。

「フランス国臣下の者ども、徒党(ととう)つかまつり、国王ならびに王子を殺し、国内乱妨(らんぼう)におよび申し候……。」

フランス国王の家来であるはずの国民が寄り集って企みをし、国王、王子を殺して国中で暴れ回ったというのです。

幕府はこれを読んで、どんなに驚いたことでしょう。

きっと各地に起っている百姓だもの打ち壊しを、頭にうかべたにちがいありません。

町人や百姓が、将軍や大名を殺すようなことが起っては大変です。

幕府では、このニュースをかたく秘密にして、だれにも知らせませんでした。

「オランダの学問というのは、どうも幕府にさからうことを教えているのではないだろうか。」

幕府がこういうことを考えたのも、その頃からのことでした。

海のむこうで起っているもう一つの大きなことというのは、産業革命でした。

イギリスをはじめ、ヨーロッパの国々に工業が急に発達していたことでした。

たとえば織物ですが、昔は羊を飼ってその毛を自分で刈取り、それを自分で織り、自分たちの着る物を作っていました。

また、綿の木を畑に作って綿をとり、それを糸にして織って布を作っていました。

大変な手間がかかって、たくさんは作れません。

ですから自分で作れない人は、それを買うときにはとても高い値段になりました。

ところが、織物の機械が発明されると、一度にたくさん織れるようになりました。

手で織るより、仕事がずっと早くなりました。

そのうちに、水車の力でその織物機械を動かすことを考え出しました。

そして、一七八一年(天明元)にジェームス・ワッ卜が、蒸気機関を発明すると、織物機械も、蒸気で動かすようになり、手で織っていたときよりも、十倍二十倍も早く、しかもたくさんの布を織ることができるようになりました。

織物ばかりでなくいろんな工業が盛んになり、汽車が発明され汽船が発明されると、原料を運ぶにもできた品物を運ぶにも、大変便利になりました。

次々と大きな工場ができてくると、その原料となる羊の毛や綿が、自分の国でできるだけでは足りなくなりました。

また一度にたくさんの糸や布ができるので、国の中だけでは売りさばききれなくなりました。

このように工業が発達して、社会の仕組みが急にかわっていくことを産業革命というのです。

その産業革命によって、ヨーロッパの国々は原料と売りさばき先を求めて、海外へ進出を企てるようになったのです。

イギリス、フランス、ロシア、アメリカなどは競争で、インドや中国などアジアの国々にも進出し、とうとう日本にもその手が伸びてきたのです。

日本の漂流民を日本にとどけ、日本と貿易をしたいと思って浦賀にきたモリソン号もその一つでした。

しかし、幕府はこれを追いかえしてしまったのでした。

ヨーロッパの国々が、どんな力をもち何を目的に日本にやってくるのか、それを考えようともしなかったのです。

それというのも、幕府の侍たちは、日本の国をどうしようということを考えるよりも、将軍である徳川家をまもり、その中で自分がどのように力をもつかということばかり考えていたのです。

オランダ語を学び、西洋の新しい学問を研究し、ヨーロッパやアメリカの様子がわかっていた尚歯会の人々にとっては、それはとても危なかしいことであり、また情けないことに思えました。

6 四人の殺し屋 top

その年二八三八年)の秋も終りにちかいころ、尚歯会の幾人かが、崋山の家に集っていました。

「いまこそ国の政治を立直さなければならないときです。

私は、何から手をつけなければならないか、そのことばかり考えてまいりました。」

太郎左衛門がいいました。

「いま、我々は何をなすべきか。

それはただちに江戸城に切りこんで、まず目付の首をかき切ることですな……ははは……。」

そういって笑ったのは、高野長英でした。でも誰も笑いませんでした。

目付というのは、老中のもとで、大名や旗本たちを監視する幕府の役人です。

その仕事は、昔の日本軍にあった憲兵のような役目といえばわかりやすいかもしれません。

目付ににらまれては、いつ、くびがふっとぶかもしれないほどの力をもっていました。

「高野どの、冗談はよしましょう。」

崋山がいいました。

「いや、冗談ではありませぬ。正直な気持ちを申したまでです。

江川どの、今日は羽倉どのがお見えになっていないが、わしは羽倉どのから、みんなきいています。

江川どのが、老中にいろいろ建議書(意見書)を出しておられるということをね。

ところが、それがみんな、目付のところでにぎりつぶされているのですぞ。」

「お目付がですか。」

太郎左衛門がききかえしました。そんなことは何も知らなかったのです。

「鳥居ですよ。鳥居が老中に取り入って、老中たちをめくらにしているのです。羽倉どのが申されていました。」

「高野どの、壁に耳ありです。今そんなことが相手にきこえたら、むこうの思う壺ですぞ。用心なされ。」

崋山は、心配そうにとめました。

目付の鳥居というのは、名を耀蔵(ようぞう)といい、代々幕府の学問所の長官である大学頭(だいがくがしら)を勤める家柄の次男でした。

それを鼻にかけて、幕府の中でもたいそういばっていました。

老中の水野忠邦もそんな顔の広い鳥居を重く用いて、利用しているところがありました。

幕府の学問所の学問というのは、古く中国から伝わった儒学のことで、ずっと江戸幕府の政治のもとになってきた学問です。

そういう学問所の長官の息子ですから、当然のことながら鳥居は新しい西洋の学問を嫌っていました。

蘭学者の集りである尚歯会も、幕府の政治を批判する者の集りであるとして目の仇にしていたのでした。

なかでもまだ代官になってまもない太郎左衛門が、老中にたびたび建議書を出すことを、快く思っていませんでした。

幕府につかえる旗本でありながら、儒学にはげまず尚歯会の蘭学者と親しくしていることも、鳥居にとっては気にくわないことでした。

「しかし、江川どの、安心なされ。もう羽倉どのの目についたからは、そなたの建議書も間違いなく老中に届きますぞ。」

高野長英がいいました。

羽倉簡堂(はぐろかんどう)はその頃、勘定吟味役(かんじょうぎんみやく)という役についていました。

勘定吟味役というのは、老中ら上から下にくだされる書類、また下の者から老中へ出される建議書などに、自分の意見もそえたうえ、印をおして取次ぐ役目です。

どんな意見書も、勘定吟味役を通さなければ上に届きません。

「羽倉どのがたいそう感心しておられたが、その建議を我々にもきかせていただきたいものですな、江川どの。」

「いいえ、皆さんにとってはこれといって何もめずらしいことを建議したわけではありません。

いつも私たちがここで話しあっていることです。

西洋諸国の動向、あちらの軍船の動きから見て、海防のことを建議したまでです。

私の支配地である伊豆半島、そして江戸湾の備えを、目下の目下、急がねばならないと思いましたので。」

「で、どのような海防を。」

「もし外国の軍船がせめてくるとしたら、まっさきに伊豆半島の先の下田沖にきて、下田港を手にいれ、そこで大坂方面からくる廻船をことごとく止めてしまうでしょう。

わが国には外洋を走る大きな船がなく、それはいともたやすいことです。

そして、ゆっくりと江戸湾に進入すると思います。

もしもそんなことが起りましても、地元の私どもには沿岸の地形はわかっても、江戸から駆け付け、諸藩から駆け付ける軍勢には、どこに備えてよいかもわかりません。作戦のたてようもないのです。

いいえ、本当は、遠くから駆け付けるのでは間に合いません。

いつでも出動できる軍兵を、要所におかなければならないのです。

その軍兵をどうするか、大砲をどこに備えるか、それを考えるには、くわしい地図が必要なのです。

私はまず測量して、どこにいかに備えるかを考えなければならないと思うのです。

鉄砲方、大筒(おおづつ)役、彼らはどこの大名が謀反(むほん)を起さないか、百姓町人が打ち壊しを起さないか、そんなことばかり考えていて海に目をむけようとしないのです。

もはや国内で争っている時ではないのではありませんか。」

「そのとおりです。どのように考えても、いま外国と戦はできないのです。

外国船は何も初めから、戦をしようとやってくるわけではありません。

薪(まき)や水がほしいのです。貿易をしたいのです。

それを、相手にも届かない大砲で、どかんどかんと音ばかりさせている。

わざわざ日本の無力を、外国に知らせているようなものです。」

議論はつきませんでした。

「江川どのはお旗本だ。どんどん幕府に建議なさるがよい。わしはただの町医者だ。町の人々にうったえる。」

長英がいいました。

「私も世の人に知らせたい。わが国が広い広い世界の中の日本であることを知ってもらいたいと思います。」

そういったのは崋山でした。

――羽倉さまが読んでくださったとはうれしいことだ。

あのかたも、以前は代官を勤めておられたからな。

俺の考えることが、よくわかってくださったのだろうな……。

崋山の家を出た太郎左衛門はご機嫌でした。

――それにしても、お旗本とは窮屈なものだ。

俺だって、高野どののように、幕府にものがいいたいのだが……。

|

|

冷たい風にふかれながら一人、今日みんなと話しあったことを思い出しながら歩いていました。

そのとき、ふとうしろに人の気配がして、太郎左衛門は立ち止るりました。

振り返りましたが、暗闇で何も見えません。

また歩きはじめました。すると、はたはたと足音が近づいてきました。

つけている。何者だろう。うしろの物音に耳をすましながら歩き続けていると、

「まて。」と、押し殺したような、しかしするどい声がしました。

振り返ると、四人らしい人影がすぐうしろに迫っていました。

「何者だ。人違いして後悔するな。韮山代官江川太郎左衛門だ。」

すると、「その江川に用がある。」というなり、一斉に四人は刀をぬきました。

近くで見ると、覆面をしていました。

「つけてきたのだな。江川になんの用があって……。」

というなり、太郎左衛門は、刀を抜きざま切りつけました。

四人は無言でさっとかわします。四人に一人では不利です。

「……そうか鳥居の手の者だな。

もし無事に帰ることができたら卑怯な真似はするなと、くれぐれも伝えてほしいものだ。」

四人は黙ったままこたえませんでした。

チャリンと、相手の剣先をさぐってみました。

その柔らかい受け方は、かなりの使い手のようでした。

神道無念流免許皆伝のうでですが、四人の殺し屋相手では、いささかめんどうです。

どうしたものかと、相手の出かたをまっていると、一人が大上段に構えました。

と、そのとき、“だーん”と一発の銃声がしました。

上段に構えた男が、うっと、低いうなり声をあげてうずくまりました。

「ひけっ。」 二人がたおれた男を両脇からかかえ、四人はさっと消えました。

「江川さま、お怪我はございませんでしたか。」 短筒(ピストル)を撃った男が駆け寄ってきました。

「どなたで。」

「先生がどうも気になるから、これをもってあとをつけていけとおっしゃいましたら、はたして。」

それは崋山の弟子でした。

7 測量合戦 top

老中水野忠邦(ただくに)から「登城せよ」という使いがあったのは、その次の日のことでした。

突然の呼び出しだったので、太郎左衛門は心配でした。昨夜のことだろうか。

ただの殺し屋でなく、誰か大物であったのか。いや短筒を使ったのがいけなかったのだろうか。

いずれにしても、老中じきじきのご命令とあれば、いたしかたない。――

太郎左衛門は、あれやこれやと思いめぐらしながら、身なりを改めると、駕籠で江戸城に向かいました。

老中に会うのは、代官を命じられたとき以来二度めのことでした。

城につくと、すぐに老中の御用部屋に案内されました。

すると、そこに羽倉簡堂が待っていました。

「やあ、ご苦労であった。一昨日そなたの建議書を老中にお取次したところ、すぐに呼べとのおおせで。」

「ありがとうございます。」

「いろいろと海防のことで、直接そなたから聞きたいとのことでござった。」

昨夜のことではないとわかって、ほっとしましたが、尚歯会で会う羽倉簡堂とは違っていました。

笑顔一つ作らなかったので、太郎左衛門も思わず緊張しました。

やがて老中が現われました。

忠邦は太郎左衛門の建議書を前にして、一つ一つ、その内容をくわしくたずねました。

外国の軍船は、どんな大きさで、兵士を何人ぐらい乗り組ませることができるか、また大砲を何門備えていて、その火砲は、一発どかんと撃つと、三キロメートル先まで弾を飛ばすことができる。

それにひきかえ、日本がい護っている大砲は、せいぜい三百メートル先ぐらいまでしか弾を飛ばすことができない……といったように、太郎左衛門は知るかぎりの知識を一つ一つあげて答えました。

いずれもオランダの本から取入れた知識でした。

忠邦は一つ一つに大きくうなずさながらきいていました。

そのうち太郎左衛門が、

「江戸を護るためには、諸大名から十万の兵を集めて、相模(神奈川県)、房州(千葉県)の海岸をかためさせる。

そのあいだに農民の中から兵士をえらんで教育し、農兵を作りたい。」

という話をすると、くびを傾けて考えこむのでした。

忠邦の頭の中には、大塩平八郎のことが浮かんでいたのかもしれません。

武器をもたない百姓たちの打ち壊しにも手こずっている幕府です。

その百姓たちに鉄砲を持たせたら、どんなことが起るだろう。――

海防よりもその方が目下の大事であったのかもしれません。

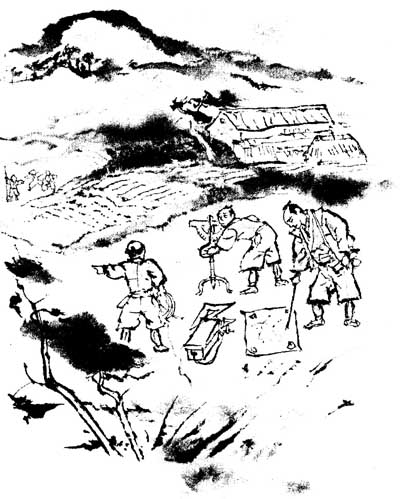

幕府が江戸湾を護るために、その調査と測量を行うことにきめたのは、その一か月後、一八三八年(天保九)十二月のことでした。

そして、その役目に、鳥居耀蔵と江川太郎左衛門が選ばれました。

どうしてこの二人が選ばれたか、誰もが不思議に思いました。

忠邦も、一方は儒学派、一方は蘭学派であることぐらいはしょうちのう

えだったにちかいありません。殺し屋をさしむけるほど仲がわるいとは知らなくて

も、意見の違いはわかっていたはずです。それをあえて二人をえらんだことには、理由があったはずです。

海防、測量のことは、太郎左衛門が専門家であることは、先日の建議でも明らかでした。

しかし、だからといって蘭学派の人間にまかせるとなると、幕府のなかから強い反対がおこることは明らかです。

そこで、測量隊の長には、代官である太郎左衛門をかんとくできる立場にある目付の鳥居耀蔵をえらんだのでしよう。

二人は力をあわせてこの大仕事にあたらなければならなかったのですが、実際には初めから、その逆になりました。

鳥居耀蔵(ようぞう)は、「江川ごときに、仕事をまかせられるものか。」と、蝦夷地(北海道)の測量をしたことのある小笠原貢蔵を連れていき、自分たちも実際に測量をすることにしました。

一方太郎左衛門は、何も鳥居に対抗する積りはなかったのですが、自分の建議が取上げられたことで、張り切っていました。

それに今こそ蘭学の成果を見せる時がきたと思い、さっそく渡辺崋山に相談にいきました。

「測量なら、高野どのの弟子にすぐれた人がいますよ。増上寺の寺侍をしている人ですがね、奥村喜三郎。

江戸一の測量家です。それから、伊賀組の同心に、内田弥太郎という学者がいます。」

「ああ、内田どのなら知っています。天文数学家の。幾度か会であっています。」

「そうでしたな。みな尚歯会の同志です。さっそく、高野どのにはかってみましょう。高野どのへは、私がまいります。」

「それから私は、いいものをもっています。

近頃手に入れたばかりで、まだ使ったことがないので、いい機会だ。これを一つ使ってくれませんか。」

そういって、奥からかかえて取り出してきたのは、遠眼鏡(とうめがね)測量器という、最新式の測量器でした。

すはらしい機械も、人もそろいました。

さっそく鳥居耀蔵に、同行する人員を伝えると、内田はよいが奥村はいけないという返事が帰ってきました。

訳をきくと、寺侍だからいけないというだけです。

それは、あとでわかったことですが、奥村があまりにすぐれた腕をもっていたからです。

太郎左衛門が、遠眼鏡測量器というものを使うらしいことも、鳥居がたに知れていました。

ちょうどこの年に、奥村は測量器具の使用法を説いた『経緯儀法図解』という本を表わして、江戸の学者の中では、評判になっていました。

何という情けない話でしょう。

鳥居がたの測量家たちは、自分たちよりすぐれた測量をされては、恥をかくとでも考えたに違いありません。

鳥居は何としても江川に負けたくなかったので、部下の話に賛成して奥村を辞めさせたのでした。

太郎左衛門はしかたなく、奥村のかわりに、崋山の家来で内田の弟子にあたる上田喜作という測量家を連れてきました。

田原藩(愛知県)の侍ですが、測量の名手で、渥美半島の海岸線を測量した経験がありました。

こうしてようやく人数がぞろいました。太郎左衛門以下十名でした。

鳥居の方は、三十五名もいました。

測量は暮れもせまった十二月二十三日、浦賀の近くから始めることになりました。

鳥居の組は浦賀の本陣に泊り、太郎左衛門一行は、脇本陣に泊ることになりました。

その頃、江戸から直参(じきさん)の役人がやってくるとなると、村役人たちは、御馳走をしてもてなすのが習わしでした。

幕府の役人たちも、それを当てにして、楽しみにしている者が多かったのです。

鳥居の泊っている本陣では、毎夜酒もりの様子です。

しかし、太郎左衛門は、ついた日から、村役人に言い渡していました。

「飯のおかずは汁のほか、何か一品だけにせよ。

それ以上は食膳に出してはいけない。

わしらは、仕事にきたのである。」

それは、まだ代官見習いのときに支配地を回ったときからの太郎左衛門のやりかたでした。

測量が始ると、鳥居と江川組の競争になってしまいました。

人数は少なくても仕事は江川組の方が進んでいる有様でした。

測量は技師ばかりでできるものではありません。村役人たちの案内も必要でした。

立ちあう義務もありました。

勝手に測量をしてはいけないことになっていたのです。

ところがそれは鳥居がやったことなのか、部下の小笠原貢蔵(こうぞう)のしたことかわかりませんが、時々近くの村役人を全員自分たちの案内に使ってしまって、太郎左衛門たちの測量を邪魔しました。

太郎左衛門はこれにはほとほと困りましたが、上役である鳥居に文句をいうわけにもいきませんでした。

測量は相模沿岸が終ると、房総半島に移りました。

そして、あくる年一八三九年(天保十)二月いっぱいで終りました。

測量図と報告書は、鳥居、江川の両方から提出されることになりました。

鳥居組の作った地図は、古い測量術でやったものでしたから、誰が見ても見劣りがしました。

新しい知識、新しい機械を使った江川組の地図は、正確て、大変立派なものでした。

この測量合戦は江戸の町人たちの話題にまでなり、太郎左衛門の名とともに、尚歯会(しょうしかい)そして蘭学(らんがく)の名があがりました。 |

|

8 蛮社の獄 (ばんしゃのごく) top

江戸が測量合戦の話でにぎわっているころ、知識ある人々の間にもう一つの話題が広がっていました。

それは『夢物語』という一冊の本のことでした。

夢のなかに二人の人物が現われて、昨年日本にやってきたモリソン号の話や、最近のヨーロッパの国々のこと、とくにイギリスのことをくわしく話し合います。

イギリスがインドをはじめアジアの国々に進出して、次々と植民地をつくっていること、そしてまもなく日本にもやってくるだろう。

そんなイギリスの船を大砲で打ち払ったらどうなるか……そんな話をしているのを夢のなかで聞いたという物語です。

本には書いた人の名前がなくて、初め誰が書いたものかわかりませんでしたが、たちまち評判になって、次々と写されていきました。

とうとう将軍家慶(いえよし)の目にもとまりました。

「中々おもしろいことが書いてある。もっとくわしいことが知りたいから、これを書いた者の名をきいておけ。」

といったそうです。

あまり評判が高くなって、『夢々物語』とか『続夢物語』などと書名のついた、偽本まで出回る始末でした。

しかし、まもなくそれは高野長英が書いた本であることがわかりました。

太郎左衛門が江戸湾の測量にとりかかることになったとき、長英と崋山と三人で約束したことを実行していたのでした。

崋山も書いていました。それは『慎機論』(しんきろん)という本でした。

しかしまだ完成していなくて、下書きができていただけで、尚歯会の幾人かの者に、

「私のはこういうのです。読んでみてくれませんか。」

と、見せただけでした。太郎左衛門は、それを崋山の家で見せてもらいました。

その『慎機論』のなかでも、イギリスやフランス、ロシアが日本に進出しようとしていることをのべ、

「いまの日本は、飢えたオオカミの通る道ばたにおちている肉のようなものだ。

いつまでも国交を結ばなければ、やがてヨーロッパの国々の餌食になってしまうに違いない。

それなのに、役人たちはまるで井戸の中のかわずのように、外を見ようともしない。」

と、厳しくのべていました。

しかし、この『慎機論』は、まだ、世間の人の目にはふれていませんでした。

測量で大恥をかくことになった鳥居耀蔵は、何としても太郎左衛門をやりこめたくてなりませんでした。

このまま蘭学派の人間をのさばらせておいたのでは、自分の地位も危なくなるかもしれないとさえ考えていました。

そんなところへ、小笠原貢蔵がやってきていいました。

「大変な話をきいてまいりました。一刻も早くお耳にいれなければと思いまして……。」

「何事じや、早く申せ。」

鳥居は不機嫌でした。

今度の失敗も元はといえば、この部下の測量の腕を信じすぎたばかりに起ったことでした。

貢蔵は貢蔵ですっかり失ってしまった信用を、何としても取り返さなければならないと思っていました。

そんなときに、耳よりな話をかぎつけてきたのです。

それは不思議な話でした。

「羽倉簡堂どののご家来に、御納戸番(おなんどばん)を勤めおります花井虎一という者かおりますが、ご存知でございましょうか。

その男、私とも親しい者でございますが、羽倉どのとの関係もあって、ちょくちょく蛮社(尚歯会)に出かけたりいたしております。

その花井が、こっそり私に申すところによりますと、江川、高野、渡辺などが船を造って、遠い南の無人島(小笠原諸島のこと)にまいる計画を進めているとのことでございます。」

「なにっ、まことか。無人島とはどのような島だ。」

「どのような島かはまだよくわかりませんが、何でも寒さ知らずの別天地で肥料なしでいくらでも百姓ができるといいます。

どこの国の領地でもないゆえ、初めに渡った者が領主というわけでございます。

そのようなうまい話をして、密かに百姓町人たちを集めているというのでございます。」

「うむ……。」と、鳥居は思わず身をのり出しました。

「それに、ききずてならないことがあります。

その百姓町人どもは、なんでも大塩平八郎の一味だということでございます。

それは、花井が渡辺崋山からきいたことだと申しますから、間違いございません。」

「よし、忍びの者をはなって、なおよくやつらの動向を、残らず探ってこい。」

これは恐ろしいでっちあげでした。

といって、全く何の話もないところから、こんなにうまく話が出るはずがありません。

実はその頃、順宜(じゅんぎ)いう一人の坊さんが、飢饉(ききん)で困っている農民を救いたいばかりに、無人島に移住させることはできないだろうか、と、そんな話をもって尚歯会に現われたことがあったのです。

「あの島なら、米でもなんでも、肥料がなくても、年に二度や三度収穫できるのではないだろうか。」

「それに、外国船も通るだろう。自由に取引できるかもしれない。」

「これこそ夢物語というもんだな。」

「そうだ夢物語だ。そんな島があれば大塩の乱だって起らなかったかもしれない……。」

お酒の勢いもあって、おもしろおかしく話しあったのでした。

その時たまたま花井虎一(はない・とらいち)も、その席にいたのでした。

とても愉快な話だったので、うっかり小笠原貢蔵(こうぞう)に会ったときに、その話をしてしまったのでした。

ところが、それをきいた貢蔵は、国のおきてをやぶる大事件にでっちあげて鳥居に報告したのでした。

鳥居と貢蔵は花井を脅して、自分たちの意見でなく花井が密告したという形の書類を作りあげ、判を押させました。

そして幕府に訴えました。

海外密航を計画した者として訴えられたなかには、もちろん太郎左衛門がはいっていました。

高野長英、渡辺崋山、小関三英(さんえい)など、尚歯会(しょうしかい)の中心メンバーはもちろんのこと、そのほかに勘定吟味役の川路聖謨(としあきら)、羽倉簡堂なども入っていました。

江戸湾測量に、太郎左衛門を推薦した人たちでした。

測量にくわわった内田弥太郎や、鳥居によって測量からはずされた奥村喜三郎も入っていました。

もちろん僧・順宜(じゅんぎ)のほか、幾人かの町人もあげられていました。

老中水野忠邦は、この訴えをきいて驚きました。

自分の部下の旗本が、これはどの大事件につらなっていたとなると、責任問題です。

切腹とまではいかなくても、せっかく手にいれた老中の位を投げ捨てることにもなりかねません。

とりあえず逮捕状のなかから、旗本をのぞきました。

そして、そのほかの者は捕えてしまい、なおくわしく取調べることにしました。

調べてみると、すぐに、無人島に密航をくわだてたというのは、噂話にしかすぎないことがわかりました。

しかし、尚歯会の蘭学者が捕えられたという噂は、たちまち、世間に伝わりました。

いまさら、あれは間違いだったではすまされなくなりました。

もしそんなことをすれば、町人まで幕府を馬鹿にするでしょう。

捕えた者は何がなんでも罪におとしいれなければなりません。

そして見つけだしたのが、高野長英の『夢物語』と渡辺崋山の『慎機論』(しんきろん)でした。

崋山の『慎機論』はまだ下書きのままで、自宅にあったのですが、家探しをうけて取上げられてしまいました。

この二つの証拠物により、尚歯会(しょうしかい)は、幕府にさからう者の集りであるということにされてしまいました。

一八三九年(天保十)五月のことでした。

この事件のことを“蛮社の獄”(ばんしゃのごく)といいます。

その頃西洋の学問のことを蛮学(ばんがく)と呼び、尚歯会のことも蛮社(ばんしゃ)と呼んでいたからです。

裁(さば)きの結果は、まことに不公平なものでした。

まっさきに長英が永牢にきまりました。

将軍が読んでも感心したという『夢物語』で、どうしてそんなに重い罪になるのか不思議でした。

長英は牢にいれられても、恐れることなく自分の考えを堂々と語り、また文章にも書いて訴え続けました。

太郎左衛門は、一生懸命釈放運動を続けましたが無駄でした。

ただの町医者にすぎない長英には、幕府の役人を動かせるような知人はいなかったのです。

崋山の場合は少し違いました。

田原藩の家老という地位にありましたので、太郎左衛門たちがいろいろ駆け回ったおかげで、やがて牢から出され田

原藩へお預けということになりました。

しかし崋山は自分の仕える殿さまが、幕府からとがめられることを恐れ、「不忠不孝渡辺登」と書き残して切腹してしまいました。

捕えられてから二年後のことです。

登というのが本名で、崋山は号です。

崋山は牢のなかにあって、たびたび太郎左衛門に手紙を届けていました。

それにはいつも、

「私のためにいろいろ心配してくださることは感謝しています。

けれども、あまりかかわることは、江川どののためにもならないことかと思われます。

せめて江川どのだけは、国のためよい働きをして、尚歯会で我々が考えたことを成し遂げていただきたいと思います。」

と、そういう意味のことが書き綴られていました。

9 高野長英(たかの・ちょうえい)の最後 top

蛮社の獄のあった次の年、長英や崋山がその本のなかで心配していたことが、実際に中国で起りました。

アジアに植民地を探していたイギリスが、インドを支配下におくと、今度は中国に目をつけたのでした。

――ここで、ちょっと断っておかなければなりません。

長英も峯山も、『夢物語』や『慎機論』のなかで、しきりにイギリスのことを書いていますが、それはアメリカのモリソン号が日本に現われたということを聞いた時、それはてっきりイギリスの中国学者ロバート・モリソンの船だと考えたからでした。

ロバート・モリソンという人は、キリスト教の伝道師で、けっして侵略者ではなかったのですが、中国語の辞典なども表わしていましたので長英も崋山も、名は知っていても人物までは知らなかったようです。

だから、モリソン号も、イギリスの船だと思いこんだのでしょう。

ところでイギリスは、インドにたくさんできるアヘンを中国に売りこんで利益を上げようとしていました。

アヘンというのは、けしの実からとる薬ですが、恐ろしい麻薬でもありました。

中国政府はその輸入を禁じ、イギリスの商人を厳しく取締ました。

そしてイギリスから密かに売りこまれたアヘンを片っぱしから取上げて、焼き捨ててしまいました。

イギリスは自分の国には恐ろしいアヘンを持ち込まないで、利益をあげるために、よその国へは平気で売りこむという、あくどいことをしたのです。

中国がこれを禁止するのは当然のことだったのですが、イギリスは言いがかりをつけて、中国に戦争をしかけたのでした。

イギリスは十七隻の軍艦と二十七隻の軍用船に四千人の軍隊をおくって、中国を攻めました。

中国は降参するほかありませんでした。

勝ち誇ったイギリスは中国と南京条約を結び、香港をイギリスの領土としてしまったほか、上海、広東など、五つの港をイギリスに開港することを約束させてしまいました。

このアヘン戦争のことは、長崎にくる中国の船やオランダの船によって、くわしく日本に伝えられました。

あわてた幕府は、あの「外国船を見たら、迷うことなく打ちはらえ。」という無二念打ち払いの令だけは取止めにし、

「薪や水を求めたときにはあたえて、おとなしく帰ってもらえ。」と、命令しました。

老中水野忠邦は、アヘン戦争のことをきくと、日記に、

「戦争の結果、中国は国の一部を奪い取られてしまった。日本としても、よくよく考えなければならないことだ。

まだ浦賀防衛のことさえまとまっていない。まことに心細いかぎりだ。」

と書いています。

尚歯会の人々が早くから唱えていたことが、やっと幕府の役人たちにもわかってきたのです。

牢屋のなかでこれを聞いた長英は、どんなにくやしい思いをしたことでしょう。

永牢というのは、一生牢にいなければならないという重い罪でした。

長英が牢にいれられてから三年たっていました。

その頃の牢のなかでは、囚人のなかから、いろいろ役目をえらんで、牢のなかを取り仕切る仕組みになっていました。

泥棒や強盗と違って、国のことを心配して書いた本のために罪におとされた長英は、囚人の中でも中々人気がありました。

それで、三年めには牢名主という、一番上の位に選ばれました。

牢名主ともなると、かなり自由が許され、外とも連絡がとれたのです。

そのことを知った太郎左衛門や長英の弟子の内田弥太郎は、長英の罪が許されるよう方々手を尽しましたが、うまくゆきませんでした。

あの鳥居耀蔵が、目付から町奉行に出世して、ますます幕府で力をもつようになっていたのでした。

|

|

長英が捕まって五年の年月がたちました。

年号もかわって弘化二年(一八四五)三月のことです。

長英のいれられていた伝馬町の牢屋に火事がおこりました。

その頃の掟(おきて)では、牢屋が火事になると囚人はいったん牢から出されます。

そして、三日以内に、自分で帰ってくることになっていました。

もし帰らなければ厳しく探し出して、さらに重い罪になるのでした。

しかし長英は、三日たっても牢に戻りませんでした。決心したのです。

一生牢でくらすより、たとえどんなに危なくても、世の中のために働き通す決心をしたのでした。

「高野長英が逃げた。」

幕府ではすぐに江戸中に手配をしましたが、長英はもう密かに江戸をのがれて、陸奥(岩手県)の水沢にいっていました。

生まれ故郷です。そこには母さんがいました。

十六歳のとき江戸に出たきり、二十四年ぶりの再会でしたが、ゆっくりしている時間はありませんでした。

母さんに別れを告げて、すぐまた江戸へむかってたちました。

その頃はもう、全国に手配が回っていました。昼間は隠れ、夜だけの旅を続けて江戸へ戻りました。

そんな旅を続けることができたのは、いたるところにいた蘭学者や、新しい学問の大切なことを知った大名たちが、長英の学問を何としても失いたくないと考え、助けたからでした。

再び江戸に帰った長英は、内田弥太郎の家に隠れました。

その頃になると、外国の船は、以前にもまして、たびたび日本の近海に現われるようになりました。

幕府も、あわてて外国の兵書を探し初めていました。

内田弥太郎は、密かに太郎左衛門に相談し、オランダの兵書を、長英に訳してもらうことにしました。

暮らしのたしにもなるし、幕府ばかりでなく、大名たちもほしがっていることを知っていたからです。

それは『三兵タクチーキ』という本でした。

三兵というのは、歩兵、騎兵、砲兵のことです。

タクチーキというのは戦術のことでした。つまり、新しい軍隊の戦い方の本です。

『三兵タクチーキ』が出初めると、片っぱしから高い値段で売れました。

しかし、「こんな専門書を翻訳できるのはだれだろう。」という噂が、幕府のなかに流れました。

蛮社の獄があってから、むずかしいオランダの本を自由に訳せる人は、江戸には数えるほどしかいませんでした。

「もしや高野長英が、どこかでやっているのではないか。」

幕府のなかでそんな話がおこりました。

太郎左衛門は、内田弥太郎に会って、相談しました。

「このまま江戸にいては危ないと思う。こっそり韮山にきていただきましょう。

うちには、ほかにもたくさんオランダの本があります。仕事は続けられると思います。」

「江戸にいるよりは安全、ですね。さっそく先生に話してみます。」

内田は家にかえると、長英にそのことを話しました。

「いや、そんなことをしたら、江川どのが危ない。江川どのに迷惑をかける

ようなことはしたくない。あの人はあくまでも幕府のなかで働いてもらいたいと思う。

ああいう役人がいてくれるから、幕府の人間もだんだん目がさめて、『三兵タクチーキ』を読むようになったのだから。」

長英はそういって断りました。

太郎左衛門は、その頃韮山で、しきりに新しい軍隊――農兵を作ることを考えていたのです。

このことはあとでくわしくのべますが、太郎左衛門は、ただ長英を助けたいというだけではなく、長英の訳している戦術書を、実際に研究したいと思っていたのでした。

「高野どのかそうおっしゃるなら、なにも韮山でなくてもいいのです。

私の支配地のどこかに隠れ家を探します。

とにかくいま高野どのを失いたくありません。日本のためにです。」

太郎左衛門はそういって、部下の家に長英をかくまいました。

しかし、そこも三か月ほどで、幕府の役人にかぎつけられることになりました。

長英はまた江戸の内田の家に戻り、昼間は長持(ながもち)のなかに隠れてすごし、夜になると翻訳を続けました。

そして、とうとう全二十七巻もある『三兵タクチーキ』の翻訳を終りました。

ちょうどその頃、伊予(愛媛県)の宇和島に、伊達宗城(だてむねのり)という殿さまがいました。

かねてから長英を尊敬していた人でした。

宗城は、「蘭学者伊東瑞溪(いとうずいけい)をわが藩に呼ぶことにした。」と、藩内におふれを出しました。

幕府の目をくらますために、長英を伊東瑞溪などという名にして、堂々と宇和島に呼び、学校を開いてオランダ語や、西洋の学問を教えてもらいました。

しかしここも一年ばかりで、伊東というのはもしや高野長英ではないかと、幕府にかぎつけられてしまいました。

それからの長英は広島へ、薩摩(鹿児島県)へ、また宇和島へと、各地を転々と逃げ続けなければなりませんでした。

その頃高柳柳之助などと名をかえていました。

そして最後には、硫酸で自分の顔を焼き、人相をかえ、沢三伯(さわさんぱく)という名に変えて、また江戸に戻りました。

そして、江戸の青山で、医者を開業しました。一八五〇年(嘉永三)のことです。

その頃幕府では老中水野忠邦(ただくに)も、最後には勘定奉行にまでなっていた鳥居耀藏も辞めさせられて、新しい老中には福山の藩主阿部伊勢守正弘がなっていました。

普通、水野忠邦は、「天保の改革」とよばれる政治改革を行って、幕府をたて直した人として知られています。

けれども天保の改革は、一言でいえば、徳川という将軍家のふところをゆたかにするために、幕府の中心になる役人たちが、必死になって行った政治でした。

一人一人の国民の暮らしを、よりゆたかにしたいと、真剣に考えたのではありません。

また、激しく移りかわっていく世界の中で、日本という国をどうしたら立派に護っていけるか、といったことをつきつめて考えたのでもありません。

――こんなことでは日本も中国のように、外国にあちこち切り取られてしまう。

こんな心配をする人が、幕府のなかにおおくなりました。

それで、老中がかわったのです。いまでいえば、内閣総辞職といったところです。

水野にかわって老中となった阿部正弘は、水野よりは外国の様子にくわしい人と見られていました。

ようやく幕府でも、高野長英が日本にとって大切な人物であることがわかってきたようでした。

阿部老中や勘定奉行になっていた川路聖謨(かわじとしあきら)らによって、長英をゆるす手続きを取り始めていました。

ところがただ手柄をたてることしか考えていない身分の低い役人たちは、まだしつこく長英を探し続けていました。

その年の十月も末ちかい頃、役人たちは青山で医者をしている沢三伯がどうも怪しいという情報をつかんでいました。

しかしどう探ってみても、沢三伯がどういう人物か、探りだすことができませんでした。

そこで小役人たちは、長英が伝馬町の牢屋で、牢名主になったころからの囚人で長英の顔を知っている男を一人つれてきて、いいました。

「あの医者をたずねていって、沢三伯というのが、高野長英であるかどうかさぐるんだ。

そして長英だったら、大きく咳きをするんだ。

うまく探り出したら、おまえの罪は、今日かぎり許してやる。いいか。」

囚人は三伯の家に入っていきました。そして、長英を見ると、

「先生、高野長英先生ではごぜえませんか。あっしの顔に覚えがありませんか。

あっしもとうとうずらかったんでさ。追われているんです。助けておくんなせえ。

先生、あっ、ごほんごほん、ごっほん、あ、苦しい。」

「どうしたんだ。病気か……。」

長英がそういって、手を取ろうとしたとき、表と裏口からと、隠れていた七人の役人がどやどやと踏込んできました。

長英はこういう日がいつかくることを覚悟していたのでしょうか、短刀をいつも肌から離したことはありませんでした。

「卑怯者っ。」

そう叫んだかと思うと最初にとびかかってきた男を一人刺し、次に自分の喉を刺しました。

長英はこのとき四十七歳でした。蛮社の獄の罪を、一人で背負わされたような生涯でした。

|

|

top

****************************************

|