|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 年表

14 黒船きたる top

老中阿部正弘が太郎左衛門に農兵隊を下田につくることを許したのには、わけがありました。

その前の年、長崎のオランダ商館長クルチウスから、幕府に手紙が届いていました。

その手紙の中には、オランダのバタビア(ジャワ島)総督の手紙も入っていて、それには、

「明年アメリカが、大艦隊を日本にさしむけて、通商をせまるつもりらしい。

そうなれば日本はとてもこれまでのように、国を閉ざしていることができなくなるだろう。」

そういう意味のことが書いてありました。

しかしこの手紙は、老中が見ただけで、握りつぶしてしまいました。

これがどれほど重大なことか、わからなかったのです。

先年じょうずにイギリスの軍艦を迫い払った太郎左衛門の農兵を下田におくことぐらいしか、考えつかなかったのでした。

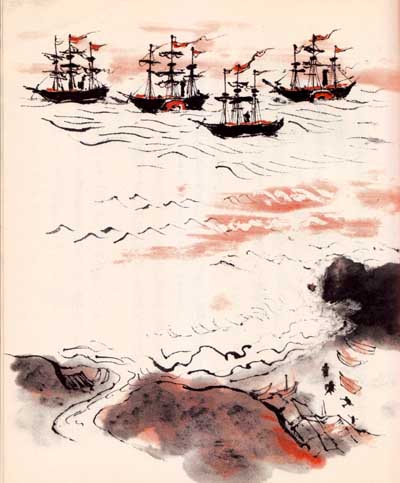

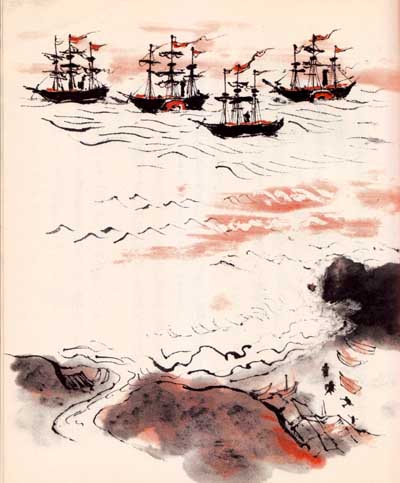

ところが、それから一か月もたたない六月三日、オランダの総督の予告したとおり、海軍提督ペリーのひきいるアメリカの軍艦四隻が、浦賀にやってきたのでした。

真っ黒なその船を初めに見つけたのは、伊豆半島沖に出ていたかつお船でした。

四隻のうちの二隻からは、むくむくと煙が出ていました。

「ありゃ、なんか。」

漁師たちはしばらくながめていましたが、だんだん近づいてくると、恐ろしくなり、漁をやめて逃げ出しました。

黒い船は、追いかけるように近づいてきたかと思うと、たちまち追いこして、相模湾の方へ消えていきました。

この黒船が浦賀の沖に錨を下したのは、その日の午後でした。

どの船にも、ずらりと大砲がならんでいました。

浦賀をはじめ、近くの村々は大騒ぎになりました。

半鐘がじゃんじゃん鳴り続け、荷物を背負って逃げ出す人もいます。

このとき浦賀奉行は戸田氏栄(とだ・うじひで)で、浦賀には、彦根、会津、川越、忍(おし)の四藩の兵か、警備にあたっていました。

すぐに船が出動して、黒船を遠巻きにしました。

奉行所から中島と香山という与力がオランダ語の通訳をつれ、小舟を漕いでペリーの乗っているサスケハナ号につけました。

ところがなかなか乗船させてくれません。

やっと中島一人と通訳だけ、甲板に上ることを許されました。 |

|

そして、副官の大尉と話し合いました。ペリー提督は顔を出しませんでした。中島は言いました。。

「わが国はオランダ以外の国とはつきあっていない。

来航されたことは、江戸に知らせたが、おとなしく立ち去られるがよい。」

すると副官が言いました。

「ペリー提督は、日本の国王に宛てた国書を、大統領から預かってきている。

これを正式にわたす日をきめたいから、適当な役人をよこしてほしい。

とりあえず、国書の写しだけを差上げたい。」

「わが国では、外交のことはすべて長崎で取り扱うことになっている。長崎へまわっていただきたい。」

「長崎よりここの方がはるかに江戸にちかい。提督はけっして長崎へいかないと思う。

国書はここで受取ってもらいたい。」

「奉行と相談して返事する。」

中島はそういって軍艦をはなれました。

あくる日ペリーは上陸して、奉行の戸田氏栄(うじひで)と話し合い、幕府の返事を待ちましたが届きません。

しびれをきらしたペリーは、来年もう一度くるから正式の返事がほしいといい、写しだけを渡して艦に戻りました。

奉行たちがほっとしていると、錨をあげた軍艦は江戸湾の奥深くまでゆうゆうと進んであたりの様子を見てから、やっと立ち去っていきました。

|

黒い船が品川沖まで入ってくるのを見て、江戸の人々はあわてました。

「それ、戦争だ。」と、荷車に荷物をつんで、どんどん逃げる者もありました。

あわてふためいたのは、町の人々ばかりではありません。侍たちも、大あわてでした、

このとき、江戸で一番もうけたのは、武具屋だったといいます。

普段は十両ほどの鎧(よろい)が、五十両、六十両でとぶように売れました。

長いあいだ平和な日が続いて、侍たちは武器などもっていない者が多かったからです。

幕府のなかも、上を下への大騒ぎでした。

「外国船は、迷うことなく打ち払うべきである。」などといっておれなくなったのです。

国書を受取るべきか、もし受取らないといえばあの黒い船に不気味に並んでいた大砲が、一斉に火を噴くことでしょう。

そんなことになれば何の備えもない日本は、アヘン戦争に負けた中国と同じようになってしまいます。

しかし考えてみると、こういうことになるということを一番心配していたのは、あの尚歯会(しょうしかい)の人々でした。

それなのに幕府は牢に入れてしまったり、むざむざと自殺させてしまったのでした。

それで、こんなにあわてなくてはならなくなったのです。

老中阿部正弘は太郎左衛門を海防掛り勘定吟味役に取上げました。

老中とじきじきに相談して、海防のことを取り扱う役目です。

そしてこれまで太郎左衛門が提案してきたことを、大急ぎて実行に移すことにしたのでした。

15 反射炉を造る top

その第一は砲台づくりでした。

太郎左衛門は江戸湾を取巻く周りに、砲台を造る計画をもっていました。

しかし、幕府にはそれを造るお金もありませんし、時間もありませんでした。

そこでとりあえず品川沖へ人工の島を造り、大砲を備えて海上砲台を造ることになりました。

お台場と呼ばれるものです。

工事はペリーがやってきたその年、一八五三年(嘉永六)の九月から始められました。

その位置をきめることから、砲台の設計も工事の総監督もすべて太郎左衛門の仕事でした。

死んでしまおか お台場へゆこか

死にゃましだよ お台場の土かつぎ

こんな歌がうたわれるほど、それは厳しい突貫工事でした。

次には、そのお台場に備えつける大砲を造らなければなりません。

これももちろん高島流砲術師範太郎左衛門の仕事です。

このときになって幕府は四年も牢にいれ、そのあと江戸十里四方から追放にしていた高島秋帆を、あわてて許しました。

太郎左衛門は秋帆を韭山に引取って、農兵の教授方になってもらうとともに、大砲造りの相談役も引受けてもらいました。

大砲を造るといっても、大量の鉄を溶かす炉がありません。

鉄で造られた大砲はあとまわしにして、とりあえず鉄より柔らかい青銅の大砲を造ることにし、江戸の湯島にある馬場に工場を造りました。

同時に鉄を溶かす炉を造って、鉄の大砲も造り始めなければなりません。

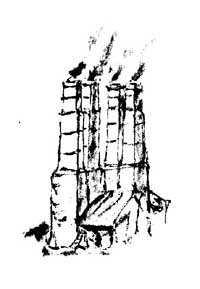

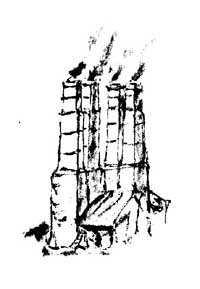

太郎左衛門は、もう十年ほど前から、韮山で反射炉の研究をしていました。

それはヒュゲニーンという人の書いた『オランダ製鉄製炉法』という本を訳し、韮山の屋敷の中に十分の一の大きさの反射炉を造って実験を繰返していました。

鉄を溶かすために反射炉では、まず炉のなかで燃やした熱をドーム型の天井にあてます。

そしてその反射させた熱で、大砲を造るのに使う鉄を包みこむようにして溶かすのです。

鉄を溶かすのに反射させた熱を使うので、こう呼ばれていました。

太郎左衛門にその反射炉を造るように幕府から命令があったのは、同じ一八五三年(嘉永六)の十二月のことでした。

炉を築く場所は、下田にきめられました。 |

韮山に築かれた反射炉

|

鉄を造るには、たくさんの資材を運んでこなければなりません。

それにはやはり海の交通の便利な下田がよいということになったのです。

太郎左衛門は、目の回るような忙しさです。

江戸では品川沖のお台場に、湯島の製銅所、伊豆半島の先端の下田の反射炉工事、そして韮山の代官所を一人でかけまわらなければなりませんでした。

いま電車や自動車でいくにもかなりの時間がかかるのに、当時は手こぎの船で海をいくか、馬か人のかつぐ駕籠です。

体がいくつあっても足りないほどの忙しさだったにちがいありません。

幕府ではペリーがひとまず帰ったので安心しましたが、七月三日には、今度はロシアのプチャーチンという海軍中将が、やはり四隻の軍艦で、長崎にやってきて国交を開きたいというロシア皇帝の国書を渡しました。

国の内外に、重大な問題が次々と起ってきました。

もう幕府だけでは解決しきれなくなってきました。

そこで老中阿部正弘は、まずアメリカの国書を大名や旗本にも見せて意見を聞くことにしました。

これまで幕府が政治のことを大名に相談したことは一度もありませんでした。

すべて将軍の名において、老中たちが勝手にきめてきました。

幕府の政治の方針が、外国の力で大きく変ったわけです。

こうしてまだ幕府の意見がきまらないうちに、あくる年の一月十六日ペリーが再びやってきました。

今度は七隻の軍艦をひきいて、江戸湾に入ってきました。

幕府は、横浜村で、ペリーと話し合うことにしました。

その頃の横浜は、まだ神奈川の寂しい漁村でした。

話し合いは三月まで続きようやくまとまりました。

このとき結ばれたのが“日米和親条約”です。

調印した場所の名をとって、“神奈川条約”とも呼ばれています。

条約の内容はアメリカの船には、いつでも水、燃料をあたえることと、下田港と北海道の箱館(現・函館)港をそのために開くということでした。

条約が結ばれるとペリーの艦隊はさっそく下田へやってきて上陸を始めました。

その頃、下田の反射炉は土台工事を終って、これからレンガを積み上げようとしているときでした。

工事場は日本人も立入り禁止になっていたのですが、アメリカの水兵は日本の町をめずらしがって、どこへでもやってきました。

反射炉の工事場へも平気で立入りました。

日本の国の大事な兵器をつくる反射炉です。

太郎左衛門は老中と相談して、場所を韮山の代官所の近くに変えることにしました。

下田より少し不便ですが、太郎左衛門にとっては役所が近くて便利でした。

鉱石や石炭は、四キロほどはなれた三津(みと)港、その先の沼津港に運び、そこから狩野川を小舟で韮山まで運ぶことにしました。

これまで鉄を溶かすのには、木炭を燃やしていましたが、石炭を使うことにしたのは太郎左衛門が初めてでした。

石炭は常磐炭鉱から運ばれました。

こうして韮山に反射炉ができあがったのは、この年―― 一八五四年(嘉永七)の十一月四日のことでした、

この日はさっそく火を入れて試してみようと、太郎左衛門も韮山に帰ってきて楽しみにしていました。

ところがその朝の八時すぎ、大きな地震が襲ってきたのです。

せっかくできあがった反射炉も崩れ始めました。 |

|

16 安政の東海大地震 top

ちょうどその頃、下田の港には昨年七月に長畸にきて国書を渡したロシアのプチャーチンが、ディアーナ号という船できていました。

アメリカのペリーと同じように、国書の返事をききにきたのです。

前日の三日には、幕府の代表、勘定奉行の川路聖謨(としあきら)と下田の王泉寺というお寺で、その第一回目の話し合いに入ったところでした。

プチャーチンは、日本とアメリカが和親条約を結んだことを知っていました。

そして、そのアメリカとの条約の写しを見せてほしいと言いました。

日本側はそれを見せて、アメリカと同じように北海道の箱館とこの下田の港をロシアにも開きたいと言いました。

しかしプチャーチンは、箱館はいいが下田はこまる。大坂にしてほしい。

大坂が駄目なら兵庫(神戸港)、兵庫が駄目なら浜松、と次々とせまってきました

川路聖謨は、そのいずれも承知しませんでした。

「では、明日また話し合いましょう。」

と、その日はわかれ、プチャーチンは、沖に泊っているディアーナ号に帰っていきました。

川路らは、宿舎にしている稲田寺にひきあげました。

地震がおこったのは、その翌朝の八時すぎでした。

このときの様子を、川路聖謨は日記にこう書いています。

――五つ時(午前八時)すぎ大地震で、壁が割れ砕け始めた。あわてておもてへとび出した。

寺の石塔や灯篭(とうろう)がみな倒れている。

「津波――、津波がくるぞ――。」おもてで誰かが叫んでいた。

家来たちに大切な書類をもたせて、いっときも早く逃げなければならない。

木の枝、草の根をつかみ、這(は)うようにしてやっと大安寺山にのぼる。

頂上近くまできて、ふとふりかえると下田の町がない。

大波が山裾の田圃(たんぼ)まで押し寄せ、大きな船が波に乗って、帆柱を立てて田圃の上を走ってくる。

その恐ろしさ、なんともいいようがない。――

またディアーナ号に乗っていたマホフという牧師は、『ディアーナ号航海記』のなかで、次のように書いています。

――私たちがお茶を飲み始めたとき、突然艦全体が激しく揺れ始めた。

コップのなかのスプーンが、がちゃがちゃと鳴り、テーブルや椅子が船室のなかを転げ始めた。

プチャーチン中将は様子を見に甲板へ出ていったが、戻ってくると、

「日本では、こういう地震がよくおこる。心配することはない。」といった。

揺れもやがておさまってきた。

しばらくすると、今度は前よりいっそう激しくゆれ始めた。

甲板に出ると海水が海底からふき出し、窯のなかで煮えたぎるように、波が渦を巻いていた。

海岸にあった日本の舳が、四方八方にちらばりながら、どんどん波と一緒に、町のなかへ上っていく。

しばらくすると、波は町を飲込んで満足したかのように、今度は一瞬のうちに戻ってきた。

湾のなかは丸太や舟、わらくず、死体、板につかまって、ようやく生きている人間でうずまっていた。―― |

この地震は「安政の東海大地震」と呼ばれる地震で、震源地は紀伊半島の南の端で、今でいえばマグニチュードは八・四。 九州から東北地方まで、大きな被害がありました。

とりわけ下田と大坂の津波がひどかったそうです。

下田湾の水位は十三メートルも上ったといいます。

その頃下田には八百五十六軒の家があったのですが、八百十三軒の家が流れてしまい、半分壊れた家が二十五軒、助かったのがたった十八軒だったと当時の記録に残っています。

そして、ディアーナ号は、どうなったでしょうか。

マホフの航海記をもう少したどりましょう。

――ディアーナ号は大波が寄せたり引いたりするたびに大きく上下左右に揺れていたが、そのうち突然沖にむかって走り出した。

錨の鎖が切れたのだ。

艦はきりきりと舞いながら、いろいろな物にぶつかり、大きく傾き始めた。

大砲が綱を切って走り出し、幾人かの水兵をおしつぶした。

艦は再び町の方へ走り出し、岩に激しく底をぶっつけてとまった。

「主よ、われらを救いたまえ。」

私には、神に祈るほか、どうすることもできなかった。

この間の時間は、まるで一生の年月のように長かった。―― |

こうしてディアーナ号は沈む一歩手前でようやく助かりました。

津波がようやくおさまると、プチャーチンはディアーナ号を修理する港を探してほしいと申し出ました。

しかし日本では、長崎と箱館とこの下田のほかに、外国船をいれるところはありません。

川路はさっそく江戸の幕府にどうしたものかと、うかがいをたてました。

下田の町が全滅したことは、下田の奉行からも幕府に知らせが届いていました。

しかし幕府からはなかなか返事がありませんでした。

その頃、太郎左衛門は韮山で幕府から新しい命令をうけていました。

大津波にあったあとの下田の復興を指図するように、ということでした。

韮山でも津波こそありませんでしたが、多くの家が壊れ、苦心してやっと造りあげた反射炉の一番炉が壊れてしまっていました。

けれども、それにかまっていることはできませんでした。

太郎左衛門は、すぐに下田にむかい、十一月十一日に下田に着きました。 |

|

川路はさっそくやってきた太郎左衛門に、ディアーナ号をどこで修理すればよいか相談しました。

「江川どの、私は、おとがめをうけるのを覚悟で、近くの港を探しているのです。

プチャーチンにも自分で探して、良いところがあればそこを使ってよいと言ってあるのです。

この辺りはあなたの支配地だから、どこかいいところをご存知ありませんか。」

「わかりました。幕府へは、あとで報告しましょう。

国の使いとしてきているディアーナ号を、見捨てるわけにはまいりません。

これからの日本は、どこの国とも仲良くしていかなければならないのですから。」

ディアーナ号は二千トンもある大きな軍艦でした。

その頃、日本で一番大きな船といわれていた千石船が、トン数でいうと百トンくらいですから、その二十倍もの大きさです。

余り遠くまで運ぶわけにはいきません。

それにアメリカやそのほかの国の船がこないところでなければなりません。

いま日本は長崎、下田、箱館の三つの港にしか外国船の出入りを許していないのに、そのほかの港をロシアに使わせたことがわかると、よその国も黙っていないにきまっているからです。

それから、プチャーチンからも申し出がありました。

ロシアはいま、イギリス、フランスと戦争(クリミア戦争)をしているので、イギリスやフランスの目にふれないところで修理したいというのです。

しかもプチャーチンは、国を出て航海中に戦争が始ったので、一日も早くロシアに帰らなければならないと急いでいました。

「西伊豆にある、戸田(へだ)はどうでしょう。

小さな漁港ですが、深い入江になっています。

それに私の知っているかぎり、戸田が入っている地図はありません。」

太郎左衛門の考えでした。さっそく調べることになりました。

太郎左衛門の部下の松岡正平が、ディアーナ号艦長レンスキーと技師のゴシュケビッツと一緒に戸田へ様子を見にいきました。

「大丈夫です。エドは全くすばらしい自然の港です。」

戸田から帰ると艦長が言いました。

この艦長はいくら教えても、ヘダといえずに最後までエドで通しました。

あとで戸田についたときも、艦長は戸田の人々に、

「江戸のみなさん、コンニチワ。」

といって、戸田の人々を面食らわせました。

17 ロシア人を助ける日本人 top

プチャーチンの船を戸田(へだ)で修理したいと幕府に願い出ますと、幕府からはその地方にくわしい江川太郎左衛門に、一切をまかせるといってきました。

忙しい太郎左衛門に、また一つ仕事がふえました。

戸田は下田から海上五十キロ以上はなれていました。

ディアーナ号はどうにか動けるように修理して、下田港をよろめくように出港しました。

十一月二十六日のことでした。もう冬です。

西伊豆には、冬になると強い西風が吹きます。

ようやく石廊崎を回り松崎の沖あたりにくると、風が西南西に変りました。

帆柱はぐらぐらで、間に合わせにつけた舵も壊れ、船底には少しずつ海水が漏れはじめました。

そしてとうとうディアーナ号は、全く自分では動けなくなり、夜どおし風に吹き流されて、二十七日の朝ついに浅瀬に乗揚げてしまいました。

そこは駿河湾の奥、宮島村(現・富士市)三軒屋浜という海岸の沖百メートルばかりのところでした。

そのときの様子をまたマホフ牧師の『航海記』で見ることにしましょう。

――三日~四日(ロシア歴、日本歴十一月二十七日~二十八日)も風はおさまらず、海は荒れる一方だった。

水兵たちは夜昼休みなく船底の海水を汲み出すが、艦はだんだん沈んでいくようだった。

波しぶきのむこうの岸には、日本人が大勢つめかけているのが見えた。

中にはしきりに手をふっている者もいた。

しかし、こちらからはこたえる暇もなかった。

艦長はついに決心をして、一艘のカッター(大きなボート)を下すことを命じた。

二人の士官と六人の水兵がカッターに乗り移った。

そしてディアーナ号に結びつけたロープの片方をカッターにつないで、岸にむかって漕ぎだした。

艦をはなれたカッターは、すぐに波間に見え隠れした。

そのとき、海岸につめかけていた日本人が急に忙しく動きだした。

よく見ると体に綱を結びつけている。そして、一斉に海に飛び込み始めた。

日本人たちはカッターが近づくと、一斉にそれに跳び付き、波にさらわれないように引上げてくれたのである。

善良なる日本人、博愛の心にみちた友よ。

五百人の異国の民を救ったそのてがらは、永遠に日本人のものである。

あなたがたのおかげで、いま私たちは生きながらえている。

一八五五年一月四日(ロシア歴)の出来後は、いついつまでも忘れることはないだろう。

日本人によって助けられ、艦と岸を結んだ一本のロープによって、私たちは全員助かったのである。―― |

|

|

ロシア人たちは、三軒屋浜の漁師たちの親切が、よほどうれしかったとみえます。

このあとにも、

「何人かの日本人は私の目の前で、すっかり冷えこんでいる水兵に、自分の服をぬいで着せていた。

上陸したあとでわかったことだが、地震によって被害をうけたのは、けっして私たちだけではなかった。

親切でやさしい日本人たちの家も、あるいは壊れ、あるいは傾いていた。」 |

と、書きしるしています。

十二月二日になって、ようやく風がおさまりました。

すると漁師たちは、百艘の小舟を漕ぎだして、ディアーナ号にロープをかけました。

戸田港まで曳いていこうというのです。

これは沼津藩の役人の指図でした。

けれどもディアーナ号はしばらくは動きましたが、とうとう転覆してしまいました。

もう棄てるより他はありませんでした。

途方にくれたプチャーチンは、太郎左衛門に、

「私たちはディアーナ号を失って、故国に帰ることができなくなった。

戸田で新しく船を一隻造ることを許していただきたい。」と、申し出ました。

「船を造る……しかも五百人もの人間を乗せることのできる大船を……。」

太郎左衛門は、考えこんでしまいました。

つい昨年まで幕府は、外国に行けるような大きな船を造ることは、固く禁じてきました。

「しかし……。」と太郎左衛門は考えました。

「プチャーチンはロシアの国を代表する使節である。

その使節が日本へきて船を失って困っているとき、これを助けるのが国と国のつきあいだ。

しかも、軍艦を造るといっているのではない。帰国するための船だ。

それを造る場所をあたえるのは、当然のことではないだろうか。」

太郎左衛門は一大決心をしました。

「よろしい。私たちも、できるだけのことをして手伝いましょう。」

二人はそこで固く長い握手をかわしました。

|

太郎左衛門は、早くからオランダの書物で、造船術も研究していました。

日本もこれから、かならず外国へいける船をもたなければならない、と考え続けていました。

――造船術を覚える、またとないチャンスではないか――

心のなかで、密かにそう思ったことも確かです。

しかし、当時すべての日本人が、太郎左衛門のように、そしてあの三軒屋浜の漁師たちのように広く暖かい心で、ロシア人たちを迎えていたわけではありませんでした。

幕府の副将軍といわれる水戸藩主徳川斉昭(なりあき)は、江戸の屋敷、でディアーナ号沈没の知らせをきくと、

「ざまあみろ。神風を知らないか。」と手をうって喜び、

さっそく助かった五百人のロシア人をどんな方法をとって殺してしまうか、老中阿部正弘に進言したのでした。

もちろん阿部正弘は受付ませんでした。

ほかにも外国人ときくと、理由なく切ってしまえと考えている人間がたくさんいました。

そのために太郎左衛門と沼津藩主水野出羽守は、戸田(へだ)村の回りに見張り小屋を造り、家来たちに夜昼通して厳重に見張らせなければなりませんでした。

ふとどき者が押し入って、ロシア人を襲うようなことがないようにです。

プチャーチンら士官たちは、宝泉寺と本善寺という二つのお寺に泊っていました。

水兵たちは四棟の長屋を新しく建ててもらって、そこに入りました。

ロシア語を話せる者は日本側に誰もいませんでした。

幸いロシア側にオランダ語を話せる者が二人いました。

そこで幕府から森山多吉郎、本木昌造の二人の蘭学者が派遣され、オランダ語をはさんでロシア語と日本語で話し合うという面倒なことになりました。

設計はすべてロシアの技師です。

それをもとに戸田村の船大工七人をはじめ、沼津、焼津、御前崎などの大工もくわわって、造船が始められました。

材料を集めるのはみな日本人です。

西洋式の船には、日本にない材料もたくさん要りました。

そのたびに、鍛冶屋を沼津からよびよせて造ったり、江戸から運ばなければならなかったり、それは大変なことでした。

こうして、あくる年一八五五年(安政二)三月十日進水式をむかえました。

プチャーチンは、涙を流しながら、

「日本のみなさまに助けられて、こんな立派な船ができました。

日本とロシアが、いつまでも友だちであることをのぞんで、この船を『ヘダ号』と名づけます。」と、言いました。

ヘダ号は進水台をすべり戸田(へだ)の美しい海に浮びました。

けれども、この日を一番楽しみにしていた江川太郎左衛門は、そこにいませんでした。

前の年の十二月、韮山の代官屋敷に幕府の使者がやってきました。

太郎左衛門を勘定奉行に命じるから、すぐ江戸城へのぼれという老中の手紙をもってきたのです。

ところがそのとき、太郎左衛門は重なる仕事の忙しさから、風邪をこじらせて熱を出していました。

それでも病気をおして、吹雪の箱根路をこえ、江戸にむかいました。

江戸の屋敷についたときは、もう重体でした。

年をこえて一八五五年(安政二)一月十六日。

「馬を……。」

と、うわごとに、登城のための馬の支度を命じながら、息を引取りました。五十五歳でした。

品川沖の海上砲台も韮山の反射炉も、そしてヘダ号もまだ完成していませんでした。

|

|

top

****************************************

|