|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 雄藩への道

|

幕末の長州藩と各支藩――当主毛利公は日本海側の萩と内陸の山口を行き来した。

概して日本海側の人民は閉鎖社会だったので穏やかだったが、瀬戸内側は通商が発達していたので、人民は活発で商才もあった。

|

1 天保大一揆――維新史を見る眼――

top

天保元年八月、ここ長州藩瀬戸内地帯の上関(かみのせき)・熊毛(くまげ)・都濃(つの)の各宰判(さいばん)(宰判はほぼ郡に相当、裁判とも書く。後述)には、藩専売制反対の一揆がおこった。

ついで翌二年七月二十六日、萩より中関(なかのせき)へ帰る藩産物方御用商人の荷物の中から、皮革が発見されたことを発端に、藩全体はたちまち民衆蜂起のるつぼにたたきこまれた。

天保元〜二年といえば西暦で一八三〇〜三一年、ヨーロッパではパリの民衆が、フランス国歌ラ・マルセイエースを声高らかに歌いながら、街路につくったバリケードに三色旗を翻して、七月革命をたたかいとったころである。

ベルギーにもポーランドにも、そしてドイツ、イタリアにも、この革命の嵐の余波は吹きすさび、ヨーロッパは来るべき時代への陣痛にあえいでいた。 |

萩城址

|

ところで、この天保大一揆の直接のきっかけについて、長州藩へ行った商人の話をもとにして記述されたという『浮世の有様』はつぎのようにいっている。

その年は豊作であったから、藩の産物役所の役人たちは、凶作になって米価がたかくならなければ、それまで買いこんだ米や産物で損をする。

当時、秋穂(あいお)の浦へ藁(わら)で蛇の形をつくり、牛の生皮をはいで一緒に沈めると、大暴風になるといわれていた。

そこで、役人たちは相談の上、それらを夜明け前に数十人に護衛させて運搬しているのを農民が発見し、一揆になったのだ、と。

それというのも、そのころ長州藩には、秋の取入れ前に牛馬の皮を運搬すると、かならず大嵐がやってきてその年は凶作になる、というような俗信が流布していた。

だから、農民たちは、秋の取入れ前になると、こっそりと牛馬の皮が運ばれるのを監視するために、要所要所に皮番所を設けて朝晩見張っていた。

藩も寛延元年(一七四八)以来、たびかさなる藩令によって、皮革運搬の時期や道筋を規定していた。

長州産の皮革は、そのころ「長門皮(ながとかわ)」とよばれて大阪でも定評のある上等品として値高く売れていた。

そこで商人の中には、藩の規定を破り、また農民たちの監視の眼をかすめてはこれを運んでいた者もあったのである。

そして、いま藩の御用商人の荷物の中から、農民たちがもっともおそれていた皮革が発見されたのだ。

藩の役人たちが凶作にするため計画的に運ばせたのだという、先の『浮世の有様』の記述を生んだのには、実は十分理由があった。

というのは、十九世紀の初頭、化政(かせい)時代といわれ、やがて天保とよばれるころになると、徳川幕府でも、あるいはどこの藩でも、だんだんと財政に赤字が累積した。

そして、この赤字の穴埋めに、幕府も藩も首がまわらなくなってきていた。

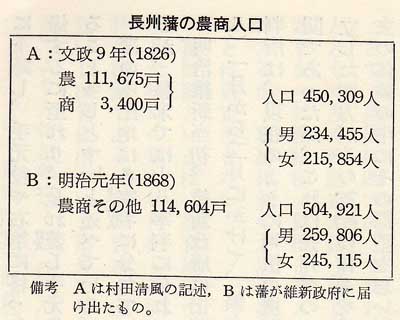

長州藩もその例外ではない。天保三年(一八三二)には長州藩の負債はついに八万貫目を突破し、天保十一年(一八四〇)の計算では、この藩の負債総額は八五、二五二貫余、当時の天保改革の指導者村田清風(むらた・せいふう)はこれを「八万貫目の大敵」とよんだ。

それは、同年のこの藩の経常歳入額のなんと二十二倍、負債の利子の年賦償還額だけでも約二倍にあたるという膨大な額であった。

なんとかしてこの負債を処理し、赤字を埋めなければ、藩は商人の前に頭があがらず、身動きのとれない状態だったのである。

そこで藩は、この赤字財政の解消を、諸事倹約、武士俸祿の切下げ、とくに営々と働き、年々の貢租を納めている農民の上におっかぶせようとした。

そのひとつの手段として、産物会所が設けられた。農民の作る主な産物をこの産物会所で収奪し、統制しようとしたのである。

そのため藩は、特定の商人と結託した。農民の作る産物はできるだけ安く強制的に買い取られて大阪その他で売り払われ、あるいは逆に藩内で高く売りつけられたりした。

利益は莫大であった。

そして、天保二年(一八三一)の大一揆がおこった前年には、この産物会所の統制はいっそう強化された。

農民たちが額に汗して産物を作れば作るだけ、彼らの生活は苦しくなる一方であった。

利益はすべて藩および藩と結びついた一部の商人や、村役人、地主などの村の有力者の手に落ちたのである。

そして、こうしたやり方に対して、農民たちの心の中は憤りににえたぎっていたのだ。

だから、ひとたび爆発した農民たちの怒りが、たちまち燎原の火のように藩全体に拡がったとしても、それは当然のことであった。

事実、この天保二年の一揆は、連鎖反応のように藩全体を短期間のうちにおおった。

中関・宮市(みやいち)・三田尻(みたじり)という瀬戸内側の現在の防府市一帯から激発したこの一揆は、三日後の天

保二年七月二十九日には山口に波及し、その勢およそ六万人余に達した、といわれている。

防府・山口・小郡の三方から城下町萩への注進は「櫛の歯をひくが如し」というのだから、萩城中は大騒ぎたったことだろう。

萩からは代官はいうまでもなく、一門・寄組(よりくみ)などという上級家臣までも各地の鎮圧に出かけなければならなかった。

八月二日、吉田宰判の代官林喜八郎以下船木・徳地代官らは連名で「覚(おぼえ)」を出した。

一、みなみな腹立尤(もっとも)に候(そうろう)。

一、上は御気毒に被思召上儀(おぼしめしあげらるるぎ)に侯。

一、早々しづまりかへるべし。 (『毛利十一代史』)

だが、もはや一揆の勢いはそんな一片の触書でどうなるものでもなかった。

その同じ日に、瀬戸内地帯の一揆に対応して日本海側の阿武郡でも一揆がおこり、翌三日には、小郡・船木の一揆勢が、鎮圧策を一蹴して立上っているのである。

十三日には大島郡三蒲村、さらに二十日には同じ大島郡の小松村が一揆となり、小郡宰判岐波(きわ)・井関に一揆の模様あり、と報じられている。

瀬戸内一帯は一揆の鯨波にどよめき揺れた。

二十一日には美禰(みね)郡へと一揆の火の手は山間部に飛び、同時に前大津瀬戸崎へと日本海側にも拡がった。

今日瀬戸内におこれば明日は山あいの村々へ、そしてその翌日には日本海側へというふうに、藩全体が一揆のときの声におおわれた。

藩側がまとめたものの数だけでも、一揆参加の村々は百ヵ村をはるかにこえ、十三万人以上の農民がこれに加わった、と報告されている。 |

当時の萩城

|

この大一揆の農民たちは、たんなる暴民ではなかった。「一統に申合せ」とか、「不残(のこらず)申合」とかいわれているように、かなりの組織をもっていた。そして、その攻撃対象もきまっていた。

第一は、藩の産物会所およびそれに連なる掛役人・特権商人・仲買商人・不正商人であった。

第二には地主・村役人たちであり、第三には在郷(さいごう)武士(村落居住の武士)。

そして、被差別部落民もこの一揆の攻撃を受けた。

地主・村役人や在郷武士の中では、産物会所と密接な関係にあるものがとくに激しく襲われた。

被差別部落民との対立は、封建的身分社会における支配者の分裂政策にもとづいた悲劇ではあるが、一揆の直接的な原因ともからんでいる。

すなわち、一揆のきっかけとなった皮革は、これら部落民の主な生業の一つであったのだ。

だが、この一揆で、ほとんど人を殺すことはなかったといわれているにもかかわらず、被差別部落民にかぎっては焼打ちをかけられ、その村々はことごとくうち砕かれ、大勢がうち殺されたという。

その背後には、身分的差別を利用することによって、一揆のほこ先を部落民に転化しようとする封建領主権力の意図のあったことを見逃してはならない。

ある村で被差別部落民と一揆農民とが争っているところに鎮圧に出かけた役人は、部落民はすべてうち殺してしまえと指図している。

差別観念によって民衆を分裂させ、その対立をあおることによって根元的な矛盾をすりかえようとしているのだ。

それは階級社会においては、いつも変らぬ支配権力の常套手段なのである。

それはともかく、一揆農民は村々一同の名で藩に対してつぎつぎと要求を提出した。

藩側のとりまとめたものでみると、美禰郡宰判十九項目、吉田宰判二項目、小郡宰判二十五項目、当島宰判三十五項目、阿武郡宰判二十一項目、船木宰判十九項目、熊毛宰判十四項目、山口宰判七項目となっている。

それぞれの要求内容は、各宰判村々における地理的条件や経済発展の度合の相違により、いろいろとちがいをみせてはいるか、共通する主な内容を挙げてみると、年貢やその他の貢租を減らしてほしい、産物会所などはやめて、自分たちの作った産物は自分たちに自由に売らせてほしい、いまの村役人はすべて罷免して、自分たちの選挙で新しい村役人を選びたい等々、すぐれて経済的・政治的“自由”を要求したものであった。

それはもう、あの江戸時代当初の、百姓と菜種の油といわれたような、たんにしぼりとられるばかりの農民ではなくなっている。生産力のたかまりによって発展してきた農民的な商品経済の中で、共通する利害によって連帯感を強め、自分たちの団結の力で生活を守ろうという自覚をしだいにもち始めた農民の姿がそこにはある。

だから、彼らは、一揆の過程においても、無差別に攻撃の対象にしたわけではない。日本海側奥阿武宰判江崎付近の一揆について、つぎのような話がある。

一揆勢が、ある家に攻撃をかけようとしたところ、付近の農民多数が、「当家は我々の親方で高恩を受けている。

もし当家がつぶれてしまうと我々も餓死してしまうから、どうしても一揆をかけるというのなら、まず我々の家を皆つぶし、その後この家を破却してくれ」と頼んだので、その家は一揆の攻撃をまぬがれた、というのである(『大谷家文書』)。

ここには、一揆の攻撃を受けようとした「親方」的な農民が、どちらかといえば農民的商品経済の未発達なこの地帯の村落共同体関係を利用して、隷属農民をして一揆勢に嘆願させ、自衛手段をとったとも考えられるが、たとえそうであったとしても、一揆農民が地元農民の意志と生活を踏みにじってまでも一揆の攻撃をかけていない、ということが判る。

そこには、一揆勢と地元農民とのあいたに共通の連帯意識があったことをよみとることができるのである。

先の一揆の要求にみられるような、すぐれて経済的・政治的“自由”を求める社会経済的条件と、そうした基底的条件に支えられた被支配階級としての連帯意識、そしてそれを結集しえたかなりの組織、それがこの一揆をかくも広範なものにさせ、藩権力をあわてふためかせたのだ。

藩権力が産物会所という全藩的な統制=支配を強化すればするだけ、その対極に一揆のエネルギーは結集したのである。

とくに、その要求項目などから察するに、この一揆の主体は、商品生産者的な農民層であった。

なかんずく商品生産者的な自営の農民層は、そうした藩統制の強化を桎梏(しっこく=束縛)と感じていたことは間違いあるまい。

だから、もっとも農民的商品経済の発展していた瀬戸内一帯を中心にこの一揆はおこったのも当然なのである。

そして、さらに注目したいのは、藩が逮捕した「悪党者」といわれた一揆指導者の中には、「無宿無宗門者」と表現された、土地から離脱したいわばルンペン・プロ化しつつあった者がいることだ。

その中には他国から流れこんだものも多くいる。農民が土地にしばりつけられることを本来の姿とする幕藩体制は、もはやこの時期には根底から崩れつつあったのである。

彼らが一揆に参加し、さらに彼らの一部が一揆を指導することによって、この一揆は、より激しいものになった、と考えられる。

文化・文政・天保といわれる十九世紀初頭の一揆は、全国では四〇〇件をこえ、長州藩だけでも十数件を数えることができる。

天保大一揆はまさにその頂点であり、この時点の階級的な矛盾を典型的に示したものであった。

“幕末の長州”について述べるにあたって、最初にくわしく天保大一揆についてふれたのはほかでもない。

これからみていく幕末から明治維新にいたる変革の過程で、そのもっとも基本的な矛盾は、まずこの一揆にみられるような階級的対立にあったことをはじめにしっかりと確認しておきたかったからだ。

嘉永六年(一八五三)のペリー来航後は、これに外圧という新たな矛盾が加わって複雑な様相を示すけれども、どこに基本的な矛盾がまずあったのかを最初にしっかりと確かめておかないと、めまぐるしい政局の表面に目を奪われて、皮相な歴史解釈で維新の変革をとらえ、その本質を見失うおそれがあるからである。

その意味では、自由民権運動におけるブルジョア民主主義の余燼なおさめやらぬ平民主義の立場から、明治二十四〜五年(一八九一〜九二)に著述された三叉(さんさ)竹越与三郎の『新日本史』が、明治維新を「乱世的革命」と規定し、それまでの勤王論や外交問題を維新の動機だとみる諸説を排して、維新の真の原因を底深い民衆の台頭に求め、尊王や攘夷や、佐幕や討幕や、はたまた公武合体運動のごときは、「唯だ是れ此の大変革の波涛の上に浮びたる雑木浮草に過ぎず」といいきっているのは、十分味うにたる言葉だといえよう。

2 長州藩のあらまし top

天保大一揆がまだ荒れ狂っている天保二年(一八三一)八月二十八日、吉田宰判伊佐村では“殿様祭”が行なわれた。

ついで九月七日(あるいは九日)・十日・十一日と美禰(みね)宰判の桂坂・岩波・川上・大本津・鳶ノ巣・平原一帯(現在の美東町近辺)でも同じように“殿様祭”が挙行された。

そして、この“殿様祭“を挙行することによって、人々は一揆のことを悔い、この一帯は一揆の一隊列から離れたのである。

“殿様祭”というのは、長州藩の農家での荒神・歳徳神の祭りや七種粥のような年中行事のひとつである。

正月あるいは二月に、村の鎮守社などに殿様=藩主を祭り、武運長久・国家安全・五穀成就を祈り、国恩に感謝する行事をいうのである。

ここでは、村落共同体内部に領主支配が“祭り”という神聖かつ情緒的な形でもちこまれているのだ。

“祭り”の機能が、自然村固有の物質的基礎を再生産するために要求されたものであり、村落共同体成員の情緒的結合の機能を果たすものだとすれば、殿様=藩主がこの“祭り”という機能と結びついて、村落内部にまで滲透していることは注目してよい。

まして、それが、百姓一揆の最中に、その“殿様祭”挙行によって一揆が分裂するほどの政治的効果をあげるとすればなおさらである。

それかあらぬか、八月二十八日の先の伊佐村の“殿様祭”挙行の報を聞いた藩主は、「漸く御機嫌宜く相成り」と、『周長乱実記』はしるしている。

それにしても、このようなことは、長州藩が幕藩制成立以来毛利氏という同一系譜の藩主に統治され、転封も改易をも一度も体験していなかったことと無関係ではない。

つねに藩主が交替した藩と、そうでない同一藩主の系譜による伝統的支配の藩との政治支配の雰囲気は、江戸時代が二世紀半という長期間にわたっていただけに大きく異なっていたといえるだろう。

その長州藩主毛利氏は、かつて戦国大名の雄として中国一帯に覇権を握っていた。

“西の京都”とうたわれた山口を中心に、中国一帯から九州北部にかけて勢威を誇った大内氏は、下剋上のあらしの中で、天文二十年(一五五一)家臣陶(すえ)氏に害せられた。

その陶氏もまた弘治元年(一五五五)安芸の毛利元就(もとなり)と戦って敗れ、周防(すおう)・長門(ながと)の二国は毛利氏の有に帰したのである。

元就はさらに山陰の尼子氏を滅ぼしてその旧領を合し、中国に屹然(きつぜん)として天下を睥睨(へいげい)した。

だが、その毛利氏も慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原の一戦に敗れて、周防・長門二国に削封された。

戦前一一二万石は一挙に四分の一の二十九万八〇〇〇余石となった。

削封されたそれまでの所領六ヵ国の慶長五年度の貢租を、新領主に返還しなければならないという六ヵ国返租問題に直面した毛利輝元は、なまじ防長二国をもって苦しむよりは、両国を放棄して浪々静逸の身になるにしかず、といったという話すら伝えられている。

ところで、毛利氏支配下の防長二国は、長州藩とか萩藩とかよばれる。

のちには山口藩と袮せられ、現在の山口県がちょうどその藩地に相当する。江戸時代のこの藩の表高は、三十六万九四一一石余、うち支藩領は時によって変化はあるが、長府毛利氏五万石、徳山毛利氏は四万一〇石、清末毛利氏は一万石で、さらに岩国吉川家は六万石を配地されていた。

しかし、幕末にくだるにつれてこの藩の実高は増加し、天保十一年(一八四〇)には八十九万石余となり、明治初年には九十八万八〇〇〇余石で、表高の三倍に近い実高をもっていたのである。

そのうち、支藩を除いた宗藩のみの家臣団への知行地(給領)の比率は、寛永二年(一六二五)当時は約五十七%、幕末近くの文政から安政期(十九世紀二〇〜五〇年代)ころには二十八%余となっている。

地方(じかた)知行は時代とともに絶対的にも相対的にも減少しているのである。

蔵米取りの一般化する傾向にある江戸時代にあっては、比較的地方知行の比率の高い藩のひとつといえるだろう。

もうひとつ例をあげよう。全国はじめての統一戸籍である壬申(じんしん)戸籍が、明治五年(一八七二)に作られる直前、維新政府直轄のいくつかの府・県で、それまでの宗門人別帳にかわる新しい戸籍を作っているが、それは明治元年の京都府戸籍仕法書を手本としている。

明治二年六月四日の民部官達(たつ)で、この京都府戸籍仕法書が各府県に新戸籍のサンプルとして布達されているからである。

ところが、この京都府戸籍仕法書なるものは、実は長州藩文政八年(一八二五)の戸籍仕法書を若干手直ししたものにすぎない。

当時京都府の行政の衛にあった長州藩出身の槇村(まきむら)正直が、かれの長州藩時代の体験から、長州の戸籍にならって京都府戸籍仕法書を作ったとされている。

明治初年、大村益次郎から山県有朋へと“国民皆兵”をめざす徴兵令が強行された背後に、幕末期の大村や山県らの長州での奇兵隊をはじめとする諸隊軍事力編成の体験が、ヨーロッパの新しい軍事制度の輸入と混在している事実とあわせ考えるべきであろう。

さて、農民は四ッ成、すなわち四公六民の貢租負担を原則としてはいたが、藩財政の赤字累積とともに多くの馳走米銀(ちそうまいぎん)(正租外の上納米銀)を負担した。

『毛利十一代史』の編者が、その過重なさまを「其極諸種ノ負担合算スレハ八公九公ノ甚シキ」といっているのはややオーバーな表現ではあるが、幕藩体制の矛盾の拡大とともにそうした負担が究極的に農民の上にのしかかっていたことは否定できない。

藩財政といえば、撫育(ぶいく)局についてふれておかねばなるまい。

これは宝暦十二年(一七六二)に完了した検地の新しい打出し高四万一六〇〇余石を財源として、従来の藩経済とは独立した別途会計の機関である。

この資本を回転して、あるいは専売制にあるいは新田開発に、はたまた越荷方(こしにかた)ないしは貸銀所という藩外に対する金融・倉庫業を営んで資本を増殖した。

寛政前後(十八世紀末)より大体毎年三〜四、〇〇〇両ないし四〜五、〇〇〇両を貯えたといわれている。

文久元年(一八六一)の予算書も、実収銀三〇四百四〇九匁余(金にして五、〇七三両)と『防長回天史』は計算し、三坂圭治教授もその著『萩藩の財政と撫育』で、幕末維新のころには大体四、〇〇〇貫内外の資本を有したものと推定されている。

すでにふれた藩の経常歳出入の膨大な赤字にもかかわらず、こうした撫育局別途会計の蓄積があったからこそ、この藩の維新活動の財政的うらづけもありえたのである。

薩摩藩が三島(大島・徳之島・喜界島等)や“琉球”を“植民地”とし、それへの外からの収奪によってその活動の財源としていたとするならば、長州藩の撫育制度は、幕藩体制下の経済発展の矛盾の内部で、表高三十六万石のヴェールのもとに、巧みに蓄積した隠し財源にほかならなかった、ということができる。

維新変革の表舞台の主役藩は、その背後に変革期にふさわしい経済的基盤をそれぞれもっていたのである。

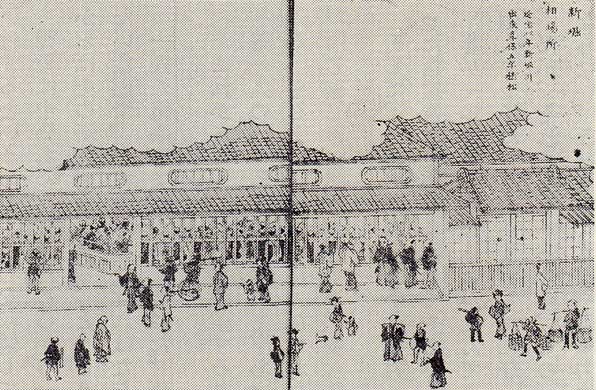

|

大坂の新堀相場所

|

3 天保の改革 top

さて、話を天保期にもどそう。

天保二年(一八三一)八月十九日、天保大一揆の攻撃の前に、藩は米入札・小富(ことみ)入札(富くじの一種)・相場所・御所帯御内用産物方などの停止を諸郡代官に布達した。

山口や室積(むろづみ)の藍の専売会所も廃止した。

さらに、村役人をはじめ各地の代官その他藩の地方役人もいっせいに交迭されているから、この大一揆の成果と藩へ与えた影響は大きかった、といえる。

民衆の団結した、生活を賭けた要求の前に、封建権力は大幅に後退を余儀なくされたのである。

だが、権力は一歩は後退したが、同時に二歩前進の姿勢をとることを忘れてはいなかった。

一揆の指導層の摘発がそれである。九月には、村々町々につぎのような高札が立てられた。

| 此節、ぬす人又は浪人躰(てい)の悪もの在々へ入込(いりこみ)、色色の事を言ひふらし、人気をさだて候由(そうろうよし)相聞供。右躰の悪もの、惣じて無宿無宗門の者をば見合にからめとり申出べし。御ほうび下さるべく候事。(『毛利十一代史』) |

同時にまた、諸郡の地方や町方一統に恵米が給与された。

大人には一人当り米七合五夕、幼児には五合宛下付するというのだ。

民心を収攬して一揆の組織態勢をうち破ろうとしたのである。

効果は十分あった。十月ごろから一揆の指導者はぞくぞくと逮捕された。

そして、十二月中旬からはその糾問がはじまる。とうとう萩の獄舎は超満員、一畳敷に八人もつめこまなければならない状態で、一棟増築しなければならなかった。

一揆の組織態勢はつき崩された。藩は代官を村々に巡視させて、布令した。

これからは何によらず希望することがあった場合には、多人数で相催してはいけない。

たとえ一人のいうことであっても、ちゃんと筋道を経て願い出るならば捨ておかないで詮議をさせる。

もしまた、地下(じげ)の役入たちがなおざりにしたり、あるいは取上げないというような場合には直々に聞き検討する。

多人数徒党を組んでの願出は、大法である。 |

そして、一揆に同調しなかった村々には「心得宜敷(よろしく)」といって酒代を与え、また一揆防禦に使った諸雑費まで藩が負担してやるから申出よ、とさえいっている。

藩が一歩後退したねらいがなんであったかはもはや明らかであろう。

一揆の組織をきり崩し、個人プレイにきりかえて、ふたたび一揆のおこることを防ぐためだったのだ。

だが、それにもかかわらず、この天保大一揆のもつ意義はきわめて大きかったといわなければならない。なぜなら、もはや藩権力は、この天保大一揆に示されたような反封建的エネルギーを無視しては、その支配の体系を維持することができなくなってきたからである。

村役人たちは一揆農民の動向によって自己の行動を規制されたし、一揆の要求の前に退役あるいは処罰された村役人たちがふたたび村役人の地位につこうとする反動攻勢を、藩はおさえざるをえなかったのである。

こうした状況は、藩政全体の改革を日程にのぼらせてくる。

この改革の中心人物として登場してくるのが村田清風(せいふう)だ。

彼は長門国大津郡三隅(みすみ)村沢江に、萩藩士村田四郎左衛門光賢の第一子として生まれた。

通袮ははじめ亀之助、のちに四郎左衛門、織部(おりべ)ともいった。

清風の肖像は在世中に残されたものは一つもない。

しかし、大正のはじめごろ、清風の容貌をよく記憶していた一老人や清風に仕えていた人々からのイメージを参考に描かれた画像でみると、なかなかの古武士的風格を備えた風貌である。

キリッと唇をへの字に結んでいるところなどはその一徹さを思わせる。

来て見れば聞(きく)より低し富士の山 釈迦も孔子もかくやあるらん

武士(もののふ)の日本(やまと)心を人問はは 蒙古のつかひ斬し時宗

滞穂(おちほ)ある田は静なり鶴のこえ

治れる世は富士山の姿かな

お世辞にも上手とはいえない歌や俳句ではあるが、清風といえばすぐ引合いに出されるこれらには、清風の性格なり政治意識が端的に表現されている。 |

村田清風像

|

この村田清風は、文政年間すでに藩の財政改革に与ったりしていたが、一揆の余燼なおさめやらぬ天保二年十月二十三日、江戸当役用談役に任ぜられ、表番頭格となった。

ときに四十九歳。その五日後には、彼とともに天保改革の主要メンバーである長屋藤兵衛や木原源右衛門もあいついで登用されている。

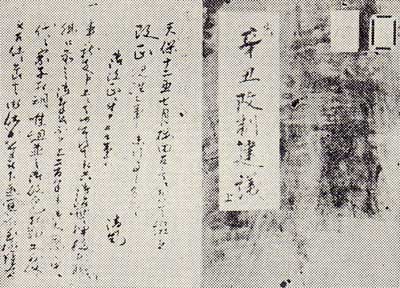

そして、天保三年早々に藩政改革の基本綱筒かつくられる。実は、この基本綱領こそが、のちに実行される長州藩天保改革の原案なのである。

一揆の生々しい体験直後に、天保改革の綱領がつくられたということは、改革のあり方をみる上に重要なことだ。

そのときの著『此度談(このたびだん)』のなかに清風は書き記している。

鎌倉以来六百年、芸(安芸)来三百年之御家と御国を百姓蹴立候囗惜さ之事。

伝統ある毛利家と長防二州を百姓どもに蹴散らされて残念だとは、彼のいつわらぬ心情であったろう。

しかし、清風は同時に、「下の罪は諸省にこれあり候事」ともいっている。

百姓たちが一揆をおこさなければならないような事態は、政治をとる諸役所のやり方にある、というのだ。

後年、清風は、天保大一揆にふれたところで、さらにもう一歩つっこんで、

「此乱(天保大一揆)何事より萠(きざ)したるか、克々(よくよく)工夫あるべき事なり。罪は政をなす人にあるべし。出納を司る役人にはなしと知るべし」(『病翁宇波言』嘉永五年)

と述べている。

当時の彼は隠居の身であったから、みずからの過去をふりかえって、政治の責任の真の所在を断言することができたのだろう。

天保改革が具体的日程にのぼるのは数年後をまたなければならない。

その間天保三年の支藩徳山領一揆、翌四年の長門一揆、天保七・八年の洪水・凶作による人心不穏。

そして大阪での大塩平八郎の乱が伝わるや、瀬戸内・中央山間部および支藩長府領一帯が一揆の渦中にふたたびまきこまれている。

矛盾はとめどもなく進行していたのだ。

とくに天保八年の大塩の乱がたちまち長州にまで波及していることは、その矛盾がもはや全国的規模になりつつあることをなによりも雄弁に物語っている。

この天保八年、毛利敬親(忠正)が襲封した。

そして、翌天保九年八月、村田は葛飾(かつしか)手元役から、郡奉行香川作兵衛とともに地江戸(じえど)仕組掛(しくみがかり)に任ぜられた。

“仕組掛”とは改革担当者のことだ。

しかし、この改革は順調に運ばず、清風は天保十一年、辞任を申し出る。だが許されない。

かえって表番頭に準じ江戸当役用談役を命ぜられ、再度本格的に改革と取組むこととなる。

そのときの彼の建白書類をみれば、その異常な決心をよみとることができる。

26

だが、天保大一揆といい、当時清風が「八万貫目の大敵」とよんだ経常歳入額の約二十二倍の大借金といい、藩政の危機を示さないものはなにひどつなかった。

もはやそれはたんに有能な一人の改革指導者の力だけでどうにもなるものではない。

天保十一年(一八四〇)五月十日、さらに七月七日と藩政府は会議をひらいた。有司諸僚から改革に関する意見を聞こうというのだ。

村田清風(当役用談役、九十一石、のち一六一石)・坪井九右衛門(当役御用筆、一〇〇石)・木原源右衛門(両人役、九十三石余)をはじめ、中谷市左衛門(当役手元役、一一三石余)・長屋藤兵衛(御用所役、一一四石)・仁保弥右衛門(同上、一〇〇石)・小川善左衛門(同上、四十六石余)・福原与左衛門(同上、四十八石余)などが、それぞれみずからの思うところを開陳した。

村田が破格人材の登用を述べ、破局にひんした藩財政を、農民支配の徹底的な再編成という根本問題にまでほり下げて追及すれば、坪井は下情通達を具陳し、木原は当役の無責任をついた。

『防長回天史』は、当時の様子を

「群才彙進(いしん=群れ進む)し、諸職其人を得たり。積年因習の弊風是(ここ)に於て将(まさ)に一洗せんとす」

と述べ、その活気あふれる空気を伝えている。

さらに、地方の各役所の実務担当者にも意見が求められた。

一〇〇石前後のこの藩の中級家臣団を中心に、より下層の家臣団にも道をひらいて改革は行なわれようとしたのである。

これまでの例格を破った人材登用も実施されているし、非公開の原則を破って藩財政が公開されたのもこのときのことだ。

改革の緊急課題はなんといっても赤字財政をどうするかであった。

その赤字財政をこれまで弥縫(びほう=取り繕う)してきたのは、商人からの借金だった。

それはたんに藩財政だけではない。家臣団の一人ひとりもほとんどといってよいほど、商人たちに負債を背負っていた。

これをなんとかしなければ、藩も藩士もますます身助きがとれなくなる。

村田清風は、この問題解決のためになんどか草案をつくった。

そのひとつに彼は「他見を禁ず、火中物なり」と書き、最後の花押(かおう)のところへ、「一読長大息なり」と筆を走らせている。

問題の深刻さに、改革の責任ある位置にあるものとして、思わずため息が出たのであろう。

この彼が強行しようとしたのが、天保十四年(一八四三)四月発令の三十七ヵ年賦皆済仕法といわれるものである。

藩士の公借、すなわち藩に対する負債は、一貫目につき毎年三十目の割で三十七ヵ年納入すれば元利とも皆済とする。

また、藩士の私借、すなわち商人に対する借金は藩が肩代りし、そのかわりに藩士は藩へ公借同様の割で三十七ヵ年賦の義務を負う。

つまり、藩士の借金を肩代りした藩が、商人に対して三十七年間元金据えおきにして、その間は年利二朱を払い、最後の年に元金を皆済するというのだ。 |

辛丑改制建議

|

もちろん、これと併行して商人への利下げも行なわれている。薩摩藩の調所(ずしょ)笑左衛門(広郷)は、同藩の天保改革にさいして藩の負債を二五〇年賦で返済するという強行政策をとったが、それほどではないにしろ、清風の政策も実質的には商人負債への踏み倒しに近い。

天保十四年(一八四三)から三十七年間といえば、明治十三年(一八八〇)までの元金据置きとなる。

そのときにはもはや借金の返済どころか、幕藩体制そのものがどこかへ吹きとんでいる。

武士を商人の借金から解き放とうという考え方は、農民は農民としてちゃんと貢租を納め、ぜいたくや商人まがいなことはすべきでぱない、という方針と不可分につながっている。

清風の言葉でいえば、「力田、節倹、禁興利」ということだ。天保大一揆の要求にみられる、農民たちが自分で作ったものは勝手に売らせてほしいというのと真正面から対立する考え方である。

当時、修補(しゅほ)制度というのがこの藩にはあった。

はじめこれは不時のさいのための予備金的なものであったが、時代がくだるにつれてだんだん性格が変わっていた。

とくに諸郡の地方(じかた)修補は、天保期ころには運用の実権は大庄屋が握っていた。

そして、地主・豪農商・村役人たちが五分の利子で出資したものを財源とし、それを一般農民に貸付けて一割の利子をとって回転していたのだから、これらの出資者にとっては、藩権力の末端機関が利子保障をしたもっとも安全な公的投資檐関だったといってもよい。

村田は、こうした貸付米銀制度は、一見立派な制度のように見えるが、四民が貧窮で借出すことによってなり立っているのだから、結局は「御不仁の御仕組」で、弟の物をとって兄に与えるようなものだ、といっている。

なかなか本質をついた言葉だ。

だから彼は、これらの制度は廃止して、その資本を下関の越荷(こしに)方に移し、四国や九州、あるいは奥羽、北陸などから回送される産物を抵当にとって藩外に貸出し、金融・倉庫業を営もうとしたのだ。

藩内部での矛盾の悪循環を、一転藩外に向けることによって、財源拡大をはかろうという意図だったのである。

だが、かりにひとつの制度を改革しようとしても、それがすでに民衆生活に根深く密着していたとすれば、たとえそれがどのような矛盾をもっていようともそう簡単にできるものではない。

ましてや、ここでの村田の指摘はあくまでも幕藩領主の立場でのそれである。

現実にこの制度を活用していた地主・豪農商・村役人などの抵抗が予想されるし、これを利用しなければ明日の生活すら保障されない貧窮農民に別の手をうたないかぎり、その廃止は容易ではない。事実、諸郡の農民生活に直結していた修補制度は、天保改革においてついに廃止されなかった。

それどころか、その後新しく設置されたものも多い。

この藩の天保改革において、諸郡の改革が一般に困難な実情にあったことは、当時長州藩にあった山田市郎右衛門が江戸にいた村田清風あてに、

「諸郡の改正は別してむつかしく際限もない。大いにくたびれた。

郡奉行などはすっかりくたびれて、断るものすら出てきている」

と、天保十三年二月二十九日付の書翰で述べていることからもわかる。

では、意気ごんではじめた長州藩天保の改革は、まったく失敗に終ったのだろうか。

すでにみてきたような実情だから、改革担当者たちがいくら幕藩体制本来のあり方にもどそうとしても、それがそのまま実現するはずはない。

だから、もし改革の意図をなんとか貫こうとするならば、一定の対応ともいうべき姿勢が必要になる。

専売制度の改革にそれをみることができる。

藍の専売廃止などは、天保大一揆の要求するところでもあったから大きく後退を余儀なくされているが、蝋(ろう)・櫨(はぜ)専売に藩がうった手はなかなか巧妙だ。

蝋は櫨の実を原料とし蝋燭(ろうそく)や鬢付(びんつ)けとなり、当時の生活必需品である。

長州藩の蝋は、「宗藩財政の根底は、米と紙と蝋との三者にあるのみ」ともいわれて、防長三白のひとつに数えられた重要産物だった。

いま、その専売制改革にあたって、蝋の生産は板場=製造業者に任せ、生蝋の販売は勝手次第である、とした。

ところがそれには条件がある。藩内板場の建木数は三十面ときめ、その建木一面につき一貫二〇〇目(その額は文政年間の実に二倍にあたる)ずつの運上銀を課し、また、その運上銀保障のために倍額の質物を抵当にいれよ、というのだ。

生蝋の自由販売とはいっても、一〇貫目に三文あての口銭はキチンととっている。

いわば蝋製造業者に一定の“自由”を与えるような形をとり、逆に藩の運上銀収入の増大と定収化かはかられているのだ。

櫨の実の作柄が平年の半分というような大凶作にでもたらないかぎりは、運上銀の減額も板場の休業も認めないというのだから、製造業者に与えられた“自由”の内容は明らかだろう。

さきにもふれた越荷方の拡大、強化にも藩の姿勢がよみとれる。

ここでも運用は下関新地の商人や長府領からの数人の商人に質物を抵当にとって一任し、損失のあった場合は、これらの商人が保障することとし、利益のみは藩が確実にうる仕組みだ。

それは損をすることのない藩の“商人化”といえる。村田の政策はよく抑商主義だといわれるが、それは藩のこうした“商人化”のための藩内の抑商政策なのである。

清風は、海保(かいほ)青陵の著述の写本を数多くもっていたことが明らかにされている。

彼が青陵の学説に関心をもっていた証拠だ。

青陵の学説は当時長州藩士の間に相当知られていたともいわれる。

海保青陵が社会の根本的な原理をシロモノウリカイ(商取引)に求め、しかもその利潤を藩内にではなく、藩を単位とした他領との交易に求めようとしていたことは、その著『稽古談』にみられるところから明らかである。

とすると、越荷方の拡大・強化などは、村田がかれなりの立場で、この青陵学説を実行しようとしていた、といえないだろうか。

青陵の思想が重商主義的といえるならば、村田の政策も、重商主義への傾斜をもったものといえなくもない。

それは時代の流れだといってもよい。

村田をはじめとして、天保改革当事者の意図そのものは幕藩体制の再編・強化にあったが、もはや時代の激流に逆に掉さしたところで、それはそのままでは実現すべくもない。

これまでみてきたところからわかるように、改革はあるときは意識的に、あるときは無意識的に対応的な姿勢をとっている。

そこに天保改革の評価の複雑性がある。この天保の改革を、改革担当者の意図するところから封建反動だときめつけることはたやすいのだが、そのもつ諸側面の客観的意義を統一的にとらえることが重要だろう。

まして、時代は十九世紀半ばに達しようとしているころだ。

中国のアヘン戦争の情報もすでに達している。村田清風らが、天保十四年四月、それまでの古色蒼然たる一種の陣形“神器陣(しんきじん)”を一変して、外国船目当てのいわゆる羽賀台(はがだい)操練を実施したのも、蘭学の奨励に力を入れはじめたのも、そうしたことと関連がある。

時代は、改革者の主観をはるかにこえ、内からも外からも大きく揺れ動きはじめていたのだ。

4 天保と安政のあいだ top

嘉永三年(一八五〇)四月のある日、鹿児島の埠頭から、いまや出ようとする船を見送る、数え年二十一歳の大久保一蔵(利通)の心はしずんでいた。

かたわらには母と十一歳の妹とが涙にむせんでいる。

当時、年一度しか船が通わぬという喜界島に流されていく父と別離しなければならなかったのだ。

利通の父大久保次右衛門(利世)は、その前年の嘉永二年十二月に発覚したいわゆる嘉永朋党事件によって、遠島の処分に付せられた。

嘉永朋党事件というのは、“お由羅(ゆら)騒動”とか“高崎崩れ”とかいわれ、一般には島津斉興(なりおき)の世子斉彬(なりあきら)の家督をめぐるお家騒動として知られている。

この事件の関係者の一人葛城(かつらぎ)彦一(当時竹内伴右衛門)の外孫にあたる山内修一氏が、二十二年間の歳月を費して著述したという『葛城彦一伝』は、この事件の発端についてつぎのようにいう。

天保の末を経て弘化の頃となるや、士民漸(ようや)く調所(ずしょ)の政治を厭ひ、専横多く誅求甚だしきを議し、改革を念(おも)ふこと転(うた)た切なり。

此時斉興公の世子斉彬公、夙(つと)に賢明の誉あり。

学を好み人を愛し、士民の仰望する所たり。然るに歳四十ならんとして、猶ほ未だ父公の世を譲らるるを見ず。

忠良にして志ある藩士、皆斉彬公の早く家を承け封を襲いで、自ら政を行はれんことを希望せり。

適々(たまたま)風説あり、公の弟久光君の生母岡田氏(名をユラと云ひ時人之をおユラの方と称す)、内は父公の寵幸を専にし、外は当路の権要と相結び、世子の名望と才徳とを忌憚し、常に其(その)襲封を妨沮(妨害)するを以て、斉興公歯漸く高く、政に倦むの色あれども、猶ほ世を譲られずと為し、斉彬公生む所の諸公子、相次で夭折せらるるに及び、人多くは岡田氏自ら生める久光君の子をして、島津家の後たらしむるを謀り、内外の姦人と心を合はせて、密(ひそか)に諸公子を呪詛(じゅそ)したるを疑ひ、謗言百出口耳相属す。 |

いつの場合でもそうだが、お家騒動といわれているものには、家督をめぐるいまわしい陰謀や呪阻などはつきものだ。

さて、お由羅の方を支持してその子の久光を擁する島津豊後の一派は、かつての薩摩藩天保改革の中心人物調所笑左衛門――嘉永元年(一八四八)自殺――が属していた派であり、それに対して斉彬をおし立てる高崎温恭(高崎正風の父)一派には、さきの大久保次右衛門や葛城彦一らが加わっていた。

そして、この後者の派から、のちに西郷隆盛や大久保利通が育っていくのである。

ところで、この一見お家騒動と見えるこの事件の根は実は深いところにあった。

そこには薩摩藩天保改革の改革方針をめぐっての対立・抗争がからまっていた。

天保改革の調所のやり口が専制的であったこと、当然それは政治の腐敗や不正を生んだことなどから、藩士の給地高改正に対する不満、あるいは農民に対する苛政の問題等々、天保改革以来の政治のあり方いかんが、二つの党派の対立・抗争をひきおこし、それが家督をめぐるお家騒動の形となってあらわれたのだ。

水戸藩の場合でもそうだ。

この藩では早く文政十二年(一八二九)に、藩主斉脩(なりなが)のあとに弟斉昭を送りこむか、あるいは将軍家斉の子を迎えるかという後嗣問題がおこっている。

結局、これは斉昭の襲封で落着をみるものの、この抗争はその後の藩政改革をめぐる対立となって尾を引いている。

そして、天保十五年(弘化元・一八四四)五月の、藩主斉昭の蟄居や、この藩の天保改革を主導してきた藤旧東湖一派の藩政しめ出しとなるのである。

この時、東湖一派の反撃はただちに開始された。当面の目標を斉昭の蟄居宥免・藩政復帰におき、農民を動員しての幕府への強訴を企てたのである。

天保十五年七月以降、水戸藩では蟄居宥免嘆願のための大山守(おおやまもり=十数ヵ村を支配する大庄屋的な者)の集会がつぎつぎに開かれる。

動員に参加し、さらに一般農民動員の費用も分担しようというのだ。

十月にいたれば城下近在の村々では鎮守で祈禧が行なわれたり、一、二ヵ村ずつ小前(こまえ)農民が集会をもったりしはしめた。

一村残らず江戸へ行くことを決議するところも出てくるありさまだ。

いまや村々をあげての、そして全領にまたがる強訴の動きとなってきたのである。

藩主の蟄居宥免という、およそ農民生活とは直接なんの関係もない問題で、小前農民にいたるまで残らず江戸強訴の動員に参加を決議するにいたるには、それなりの理由がなければならない。

それはほかでもない。

藩内政争の根がこの藩の天保改革における検地の実施というような、農民に直接ひびく問題とがらんでいたからだ。

「古(いにしえ)より国家の動乱は人心の動乱から起るといわれている。

人心の動乱の基は、十中八九までは米銭不勝手より万事起るものだと承り及んでいる」

とは、嘉永四年(一八五一)七月に島津斉彬がいった言葉であるが、幕藩領主としての危機感を、経済の矛盾の深みでとらえた言葉といえるだろう。

弘化・嘉永期の薩摩藩や水戸藩の一見お家騷動的な暗闘も、この時期におけるそうした幕藩領主の危機の深まりが、そうした形であらわれた、とみなければならない。

では長州藩ではどうであったのか。

天保改革を主導した村田清風は、天保十五年六月退陣した。彼の失脚の直接の原因は、彼自身が心胆をくだいた三十七ヵ年賦皆済仕法の実施に対する反対であった。

すでにそのころには、幕府の天保改革の中心人物水野忠邦も、その上地令を契機に反対派から幕閣の地位を追い落されていた。

そのような空気が、長州藩天保改革の選手交替をおし進めた一因になったこともあらそえない。

事実、天保十三年末ころから、村田の天保改革に対する批判は出はじめていた。数え歌に諷刺していう。

一番に先(まず)御家中の借銀を直した上の武器のせんさく

人情を知る人あらば此度の御報を止て民をすくへよ

三代の君の御停止こりもせで常の御停止いらぬ物なり

四郎左(村田のこと)の己が武具馬具見せうとて余多の家中騒しぞする

御家老の分別皃(がお)はよけれども智恵といふては露程もなし

陸生の人がないとて此やうに治る御代を乱世にする

質銭を直ても喰(くえ)ぬ世の中に軍の真似はいらぬ物なり

八歩方用意も出来ぬ陣羽織貳石戻りて御供をは無理

公事事(くじごと)は常にたへまはなかりけり御政道とはいへど邪(よこしま)

十分に事を斗(はかる)とおもへども頓(やが)てむくわん君の御ばち

百年も又千年も万年も曇り晴らせよ長防の君 |

また、「いろは尽し歌」なども流行し、その中では、「大公儀(幕府のこと)真似をするのはよけれども今の政事は猿の人真似」「聖人の教は見ても見そこなひもんもふ人におとる四郎左」などとも皮肉られている。

村田攻撃の急先鋒は、三十七ヵ年賦皆済仕法でもっとも犠牲を強いられた商人層、とくに藩や藩士に寄生していた城下町萩を中心とした商人たちであった。

藩士たちも不満をもっていた。村田の改革がきびしく、ときどき帯刀の中身や具足橿の中が調べられたり、鉄砲をかついで何里歩け、そしてそこに着いたら撃剣をやれ、といったふうに、日常生活万般にわたって改革強行の意図を貫こうとしたからだ。

太平になれた藩士たちにははなはだ不評判だったのである。

村田の退場にかわって、天保改革の主要メンバーの一員でもあった坪井九右衛門(正裕、号は顔山)の一派が登場した。たちまち、三十七ヵ年賦皆済仕法は破棄され、かわって「公内借捌(こうないしゃくさばき)」という仕法が実施された。

この公内借捌仕法というのは、藩士の負債のうち公借は破棄、内借は藩が肩代りして銀主に支払い、無借の者に対しては高一〇〇石につき銀一貫目の割で下付するというのだ。

38

しかも、商人たちにも迷惑がかからないように配慮し、藩士にも“八分一借”というある種の公借を認めたのだから、家臣団も商人層も喜んだのは当然である。

だが、問題はその財源だ。徒手空拳でできるわけはない。

藩はあらたな負債を五、〇〇〇貫大阪におこさればならなかった。

ふたたび藩の借財は大きくふくれあがってくる。

「天保改革以来御借財は過半と減ってきたのが、今に至ってまたまた増加し、かつ人気も相弛み、諸役人も怠り勝ちで、御取締りはいつとなく薄らぎ、日夜出費は増加してきた」

と、弘化三年(一八四六)にはいわれなければならない状態となった。

そこで、こうした状態をふたたび天保改革当時にひきもどすか、あるいは現状の流れに妥協するかということで、村田の後をひく周布(すふ)政之助一派と坪井や椋梨(むくなし)藤太一派との対立・抗争がくり返されるのであるが、周布についてはあとでもふれるので、村田と坪井の対比を『防長回天史』の言葉で語らせてみよう。

村田清風――胸懐洒落、大言善罵、殆んど直情径行の風あり。

但し、其天下の大勢を洞察し、時勢の要局を識るの才に至りては、則ち殆んど群に絶す。

坪井九右衛門――亦(また)当時の才物なり。能く世態に通じ吏務に熟す。当時藩の人才を論ずる者村田と並び袮す。

而(しか)も少しく剛愎自ら用ふるの風あり。且(か)つ内忌刻にして人を容る&能はず。

清風の名高台を見て往々其政を譏(そし)る。

そして、村田派にかわる坪井派の登場をつぎのようにいう。

大抵、清風等の為す所一定の計画あり。勇往邁進必ずしも物情を問はず。坪井等は則ち之れに反し、流俗と競はず、人心を失はざるを以て主となす。是れ俗論の名を得し所以(ゆえん)なり。 |

のち、文久・元治以後に、長州藩内でいわゆる“正義”派と“俗論”派の二派が対立するそもそもの根元がここにあったのだ、というのがこの『防長回天史』のオチなのだが、ここに引用した村田と坪井二派に対する表現、さらにそれを文久・元治の内戦期の一方を“正義”、他方を“俗論”という価値判断をこめた党派名でよび、かつそれに村田・坪井二派をただちに結びつける考え方や発想こそは、『防長回天史』以来、太平洋戦争敗戦後の諸研究にまで尾をひいている。

村田が善玉でその評価が高ければ、逆に坪井の方は悪玉役を一手に受けもつというわけだ。

だが、これは『防長回天史』が、尊攘史観ないしは王政復古史観で書かれていることと無関係ではない。

たしかに村田派(そして周布派)と坪井派(そして椋梨派)とが、天保改革以降の弘化・嘉永そして安政期と、一進一退をなしつつ政争をくり返していることは事実だ。

だが、それをたんに平行して交わることのない二本の対立線とみるのは誤りである。

そしてまた、村田の改革のみを評価して坪井に低い評価しか与えないのも一方的だ。

それはあとでみていくところからおのずからわかるだろう。

それにしても、このような二派が形成され、それがしだいに鋭角的な対立となっていくことは、さきの薩摩藩や水戸藩の政争とともに注目してよい。

天保改革以降、幕藩領主的な危機が一層深まり、矛盾が一段と大きくなりつつあったからこそ、その危機=矛盾をめぐって党派的な政治勢力が形成され、鎬(しのぎ)をけずる政争となっているのである。

もうひとつ、この期に特徴的なことは、西南雄藩が積極的に海防問題に乗り出し、洋式工業の摂取によって軍事力を強めはじめたことだ。

それは幕府が、水野政権崩壊後嘉永六年(一八五三)のペリー来航までは、水野政権下の海外認識とそれにともなう深刻な危機意識より後退している、といわれていることと対照的である。

日本の西南端にあった薩摩藩は、その地理的位置のみでなく、“琉球”を支配下においていたから、あいつぐ外船・外艦の接近の前に海防問題には敏感とならざるをえなかった。

とくに弘化三年(一八四六)の外船・外艦の“琉球”来航は、外圧としての性格をあらわにした政治的性格を示したものであった。

すなわち、その四月五日にまず英船一隻が那覇(なは)に入港し、琉球庁中山府の謝絶にもかかわらず、強引に宣教師や家族・通訳を布教および修好のためとして残留させた。

ついで仏艦が来航し、通商・互市を迫り、八月になるとイギリス印度支那艦隊の旗艦以下三隻が那覇港に投錨して、修好のため国王に面会を要求した。

こうした英・仏艦船の接近の前に、“琉球”ひいては宗主藩であった薩摩藩は外圧の危機にしだいにさらされはじめた。

弘化三年夏斉彬の帰国後にはじまり、翌々嘉永元年にかけて行なわれた薩摩藩の軍事改革は、こうした対外危機の接迫を背景にして生み出されたものである。

沿岸要所に対する砲台の築造や洋式火器および戦術の採用、銃砲・火薬の製造などがなされた。

さらに島津斉彬が嘉永四年二月に襲封するや、洋式技術の導入による銃砲・火器の製造、反射炉・熔鉱炉の築造、蒸気機関・蒸気船の建造など、広範な洋式工業導入の端緒がひらかれた。

鎖国下の窓であった長崎の警備にあたっていた肥前藩も、いち早く洋式工業をとり入れた。

最初の新式砲鋳造が完成したのは弘化元年だった。

嘉永三年六月には大銃製造方を設け、製煉方も嘉永五年には置かれた。

小銃製造や造船、さらに汽鑵製造の諸準備が弘化・嘉永期には着々と進んで、やがて安政期の洋式工業展開の基礎がつくられているのである。

天保改革で蘭学奨励への道をひらいた長州藩では、弘化二年(一八四五)、青木研蔵(周弼の弟。その養子かのちの外相青木周蔵)、坪井信道に命じて、ひろく外国書を読ませ、海防問題について調べさせ、また研蔵を長崎へ派遣などしている。

また、弘化四年には西洋書翻訳御用掛をおき、翌五年(嘉永元)には西洋原書頭取役もおいた。

嘉永二年(一八四九)には再興された明倫館の新築がなり、学館好生館が完成したのは嘉永三年だが、そこでは、あるいは銃砲の訓練が、あるいは古今・和洋の書の翻訳・学習が日課となっている。

当時、藩政の第一線から退き、野にあった村田清風が、さかんに海防問題に関する著述をするのも、このころのことだ。

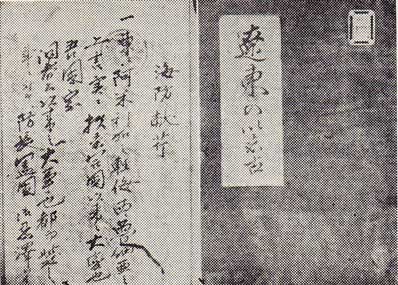

いわく、『随身談』(弘化四年)、『清土談』(嘉永三年)、『病翁宇波言』(嘉永五年)、『漁翁寝言』(嘉永五年)、『長夜の寝言』(嘉永六年)、『遼東の以農古』(嘉永六年)、『漁翁若話』(安政元年)、『甲寅野芹』(安政元年)、『海防糸口』(安政元年)等々。

村田はそのなかで、釈迦の本国であるインドも、いまはイギリスの所有となり、「奴隷の如く使はれ恥をしらざるに似たり」といい、堯舜の国・孔聖の教を宗とする清国の人々も、「西夷北狄に悩まされ、本国の満州へ遁走の策をなし、歳幣銀五百万の恥を五大洲にさらすべし」と述べている。

彼がいわんとするところは、もし「人君大臣」ともども外圧の危機に対処する心がないときは、第二のインド、第三の清国の道を日本も歩むことになるのだから、「工夫すべき事なり」というにあった(『随身談』)。

その対策としてどうすればよいか。

智略ある者は海防の良策を献心よ。勇力ある者は武器をもって日頃から技を磨け。

六十歳以上の老人は不寝番をし、婦女は焚出しをする。

十五歳以下の小児は兵糧を配り、十五歳より六十歳までは戦闘に参加せよ。

沿岸の者は舟師に使い、山村の者には陸戦をなさしめ、僧巫雑戸といえども鉦鼓を鳴らすのに使え。

「戎狄は犬猫に比すれば、雑戸の者にあたらすべし。

犬鶏牛馬も其用あるべし。

又、財穀を貯へ持つ豪商豪農よりは米穀金銀を捧しめ、軍国の用に供さしむべし」(『長夜の寝言』)

と村田はいっている。

戎狄は犬猫にも比すべきものだから、雑戸の者にあたらせよ、というところなどは、この挙国海防体制論における、鎖国下幕藩領主的意識の限界をみる気がするのだが、それにしても、もはや外圧の危機は、領主=武士圈だけではどうにもならないことを清風自身自覚しはじめていることは明らかだ。

だから、天保改革当時は、農民には武芸は禁止すべきだといつた村田清風も、やがて安政期にはむしろ積極的に奨励すらしているのである。

「夫(それ)海寇防禦は当今の急務なり。皇国の安危へかかるなり」(『甲寅野芹』)という清風にとっては、豪農の大砲の稽古や、中農の小銃訓練はいまや欠くことのできないことだと考えられはじめているのである。

長州藩で見島の軍用方強化がはかられ、農民や漁人の強健な者百数十人によって警備隊がつくられたのは、嘉永二年(一八四九)のことだ。

ペリー来航に先立つこと五ヵ月、嘉永六年一月には、長州藩一門以下全家臣団の沿岸八区の部署割当てと兵備がきめられ、さらに家臣団の隊編成も進められていったのである。

先に述べた周布・坪井(椋梨)二派の藩内政争の政権交替にも、こうした海防問題がしだいにからみはじめていた。

嘉永六年のペリーの来航は、これまでみてきたような各藩の状況に決定的な衝撃を与えた。 |

遼東の以農古

|

海防問題への認識から後退していたといわれる幕府さえも、海防体制の根本的変革を余儀なくされ、退けられていた江川太郎左衛門(英竜)をふたたび勘定吟味役へ登用するのである。

内海警備のための台場普請や大砲鋳造等の立案、西洋大筒の鋳造がなされ、西洋砲術操練の積極的奨励なども行なわれるのである。

天保から安政へのあいだ――弘化・嘉永期は、実はこうした時代だった。

一方には、幕藩体制の矛盾が一段と深まりつつあった。そして、その矛盾は藩政の改革をめぐる党派的政治勢力の形成となり、その対立=政争はだんだん鋭角的となって政治へ反映した。

他方では、外圧がしだいに現実的になり、危機は深刻となった。

そして、それをもっとも身近に受けとめた西南雄藩は、海防問題に積極的に取組み、洋式工業や戦法を摂取する軍事改革の基礎をつくりはじめた。

それは、ペリー来航を契機とする安政期の中央政局へ、雄藩として登場する政治的経済的軍事的基盤形成の準備をなしつつあったことを意味する。

かかる点で、天保の水野政権崩壊後の幕府が、ベリー来航までの弘化・嘉永期に海防問題から後退したといわれるのは、たとえわずかではあれ、西南雄藩にリードを奪われたことを意味するだろう。

そのほんの一歩の差が、変革期においては取返しのつかない大きな条件の差を生み出さないという保障はどこにもないのだ。

ましてや、幕府とかかわりなしに西南雄藩が独自に海防策をとりはじめたのだから、あきらかにそれは“分裂”が幕藩体制内部におこりはじめたことを意味している。

しかも、それが海防という軍事体制の問題にからんでいたのだから事態は容易ではない。

つぎの安政期にはそれはいっそう深刻となる。

5 安政の改革 top

癸丑(きちゅう)――幕末の史料にはよく出てくる言葉だ。

嘉永六年のことである。アメリカ東インド艦隊司令長官に新任されるとともに、遣日特命大使として日本開国の使命を帯びたペリーが、大西洋からアフリカの南端ケープタウン(喜望峰)を回ってインドから中国へ、そして“琉球”・小笠原と立寄りつつ日本の浦賀沖にやってきた一八五三年のことだ。

この十九世紀半ばをめぐる世界の情勢にいましばらく眼を向けてみよう。

十八世紀末から十九世紀にかけて、産業革命の波がイギリスから欧米へとひろがったことは周知のことである。

この産業革命の進行は、同時に欧米における民主主義の発展ともなった。

イギリスでは一八三二年(天保三)、選挙権のわくをひろげるための選挙法の改正が行なわれ、ついで一八四六年(弘化三)には土地貴族の利益をまもる穀物法が廃止された。

フランスでは、一八四八年(嘉永元)二月のいわゆる二月革命で、パリの労働者階級を中心に共和制が宣谷された。

そして、言論・出版などの自由が主張され、普通選挙法が行なわれるほどになった。

しかし、こうした情勢も、プロレタリアートが政治の舞台に登場することをおそれたブルジョアジーによってそれへの圧迫が開始され、一八五〇年代のヨーロッパは反動期に入った。自由主義を旗印としたイギリスでは選挙権拡大の要求は拒否され続けたし、フランスではナポレオン三世の独裁、がはじまった。

だが、二月革命は全ヨーロッパに大きな影響をおよぼした。各国で民主主義の要求がおこり、ドイツ、イタリアでも民族国家形成への動きがみられはじめたのである。

ロシアでも革命運動がおこった。一八六一年(文久元)には農奴の解放が布告され、資本主義発達の道がきりひらかれ、ツアーリズムからの解放への運動はひろがった。

アメリカ合衆国では、独立戦争後南部の諸州や連邦政府の権力を握り続けた奴隷主たちが、資本主義の発展にしたがってその支配をゆすぶられた。

北部には産業資本と労働者とが成長した。

南部と北部の対抗はついに南北戦争となった。

そして、リソカーンが一八六〇年(万延元)には大統領に当選し、六三年(文久三)には奴隷解放を宣言した。

南部はついに六五年(慶応元)には屈服した。

このような民主主義的な変革や革命、民族国家の成立は、さらに一段と資本主義の発展をうながしたが、同時に、そこにおこってくる矛盾も一層大きくした。

労働者の数はふえ、恐慌や失業が彼らの上にのしかかった。

労働者はみずからの生活を守るために団結しはじめた。

こうしたなかで、マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』は、一八四八年の二月革命直前に発表された。

それを発展させ体系化したマルクスの『資本論』第一巻が出版されたのは、一八六七年(慶応三)のことである。

フランスのパリ・コンミュンが成立したのは一八七一年(明治四)のことだ。

資本主義・民主主義・民族運動の発展、さらにその矛盾のなかから立上る労働者階級――まさに十九世紀半ば以降の世界は大きく変りつつあった。

「十年前の世界は今の世界にあらず。今の世界は十年後の世界と懸隔なるべし」とは嘉永六年(一八五三)十二月の村田清風の述作『遼東の以農古』の一節だが、この年六月のペリー来航、翌七月のプチャーチンの長崎入港の報を前にしては、清風ならずとも変りゆく世界の動きを感じとらざるをえなかっただろう。

一八五〇年(嘉永三)には中国で大平天国の革命軍蜂起があり、五七年(安政四)には、インドの首都デリー近くにあるミールート市のインド人傭兵(セポイ)が、イギリスの支配に対して武装反乱に立上っているのだ。

アジア自体が植民地化とそれへの抵抗のなかに、みずからの運命をきりひらきはじめていたのである。

そこヘペリーはやって来た。

このペリー来航にともなって、長州藩は相州大森の警備を幕府からいい渡された。

その年この藩は水害も受けているから、たちまち藩の財政負担は増大した。

安政元年(一八五四)の長州藩の経常予算の実収総額(ただし、実数は嘉永四年のもの)は三、二二一貫余で、天保十一年(一八四〇)の三、七九〇貫余より約五六九貫という減少を示している。

こうした収入に対して支出は一段と増大というのだから、またまたあらたな負債を大阪におこさねばならなかった。

安政元年四月の、広岡久右衛門や鴻池善五郎などへの新負債四、五五五貫というのがそれである。

安政元年から翌二年にかけて、まず周布派による改革が実行される。

その中心人物周布政之助はのちの麻田公輔、蔵元検使暫役や江戸方右筆添役などを経て、嘉永六年九月、それまでの椋梨(むくなし)藤太に代わって右筆役(政務役ともいう)となった。

つとに経世の志があり、弘化年間には北条瀬兵衛とはかって時事問題をも討究するグループをつくっているから、なかなか時勢に敏感だったわけだ。

このグループのなかには吉田松陰と交友の深い来原(くりはら)良蔵や松島剛蔵、あるいは兼重譲蔵などがいた。

安政四年には萩の河添に舎宅を借りて同志討論の場とし、名づけて嚶鳴社(おうめいしゃ)といった。

周布は村田清風の人となりを敬慕していた、という。

安政元年、改革にとりかかったときは数え年三十二歳。

この周布派による安政改革は、節倹令・負債利下げ・借金返済の延期令などから実施されようとした。

それは天保改革の意図の再版であった。とすれば、反対もまた天保改革と同様のかたちでおこったとしても不思議ではない。

安政二年八月、周布派は後退した。

かわって坪井や椋梨らがカムバックした。返還延期令はただちに撤回された。歴史はくり返されはじめたのだろうか。

しかし、外圧の衝撃とともに、時代は転換しつつある。

この時期にふたたび登場して改革を遂行しようとする坪井・椋梨派もまた大きく変わりつつあった。

もちろん、彼らが幕藩領主階級である以上、農民層の分化を阻止し、“均田”政策を打出していることは当然であるが、その産物取立政策には、彼らの変わりつつある姿をみることができる。

安政三年の十二月、長州萩の城下には雲浜(うんぴん)梅田源二郎の姿があった。

彼は表向きは学間修業にやってきたことになってはいるか、実は長州と上方の物産交易をひらくためであった。

この梅田を長州藩要路にひき合わせたのは、当役浦靱負(うら・ゆきえ)の家臣秋良孰之助(あきら・あつのすけ=貞温)である。

この陪臣秋良は、主家浦家の家政改革をみごとにやってのけ、なかなかの財政・経済通であった。

都市と農村とでは対策もちがわなければならないと、当時の実情を的確につかんだ建白書を書いたりしている。

海防問題にも熱心であった。

この秋良の紹介で梅田が物産交易の意中の計画を説いた相手が、ほかならぬ当時の藩相談役坪井九右衛門であった。

そのころ、西南の諸藩ではきそって産物取立政策を実行しつつあった。

農民的商品経済の発展のなかで生産される産物を、藩権力がおさえようというのだ。

肥前荷が弘化二年の国産方の設置についで、代品方(のちの佐賀商会)という藩営の商業所ないしは貿昜所ともいうべき機関を安政元年におけば、松山藩が道後縞の会所を設置したのは、同じ安政元年の五月といったぐわいである。

宇和島藩が藩産物方を創設したのは翌々安政三年だ。

長州藩もまたその安政三年から産物取立政策の実行に移った。

しかし、この産物取立政策には、この藩ではにがい経験がある。

あの天保大一揆がそれだ。下手をするとそのときの二の舞になりかねない。

だから坪井はいう。これまでの政策では、つねに収支を領主財政のそれのみから考えている。

しかし、たとえ仕入銀一〇〇貫を投じて産物を買入れ、それを他国に売って八〇貫目にしかならなくても、二〇貫目の損と思ってはいけない。

仕入銀一〇〇貫は、産物を買入れた藩内のその土地におちてそこを潤しているのだから、他国販売銀の八〇貫とあわせた一八〇貫は、結局、「御国中の潤沢融通」となっていると考えるべきだ、というのである。

こうした考え方に立って、産物取立政策は実行されるのだが、その実施にあたっては、その土地土地の実情に通じた大庄屋・庄屋クラスの地主・豪農五十六人(延六十人)を“勧農産物江戸方御内用”という役に任じている。

これらの地主・豪農層を“江戸方”という藩中央に直結させて、彼らに産物の仕入銀を貸下げて買入れさせようというのだ。

しかし、その折にはちゃんと抵当のための質物をとることを忘れてはいない。

雲浜が坪井を説いたのは、そうした政策がどうやら軌道にのりかかったころだ。坪井が渡りに船と梅田提案を受入れたことはいうまでもない。雲浜は長州物産御用掛となった。

梅田雲浜といえば「妻ハ病床ニ臥シ児ハ飢ニ泣ク」という有名な詩で、貧乏な勤王志士の見本みたいに思われているが、安政三、四年(一八五六、七)以後の彼はなかなかどうして商才や機略にも富み、相当の羽振りをきかせている。

京摂間で彼が「勤王家の山師」といわれたゆえんである。

吉田松陰と雲浜は交友はあったが、のちになるほど松陰が相容れないものを感じているのは、そうした雲兵の機略縦横な性格のゆえであったろう。

秋良孰之助も、雲浜に対して松陰の方は「極く純潔な男で、権略と云ふことは、サッパリ無い人」だったと語っている。

この雲浜が長州物産御用掛となった翌安政四年の閏五月には、坪井九右衛門自身私物産御用掛となって、京都・大阪・大和へと乗出している。

翌五年正月には、大阪高田の豪農村島長兵衛・長次郎父子も長州へやってきて、物産方役人と協議した。そして、まず大阪に物産販売所を設けることとした。

この村島も雲浜門下の一人である。

雲浜の周辺には、このような地主・商人たちがズラリと顔を並べている。

雲浜の後妻千代の実家村島内蔵進、洛外川島村の庄屋・郷士・豪農商山口薫次郎、その親族小泉仁左衛門、商人松坂屋清兵衛、医師乾十郎、大和五条の木綿問屋下辻叉七、備中連島の地主・商人三宅定太郎、十津川の郷士の面々、肥後の松田重助(波多野右馬之亮)等々。雲浜門下というのは、同時に梅田商会の社員でもあったわけだ。 |

梅田雲浜(うめだ・うんぴん)

|

かくして、長州よりは米・塩・蝋・半紙・干魚を近畿一帯の諸国へ、上方からは呉服類・小間物・薬種・材木を長州へ送るという長州・上方交易の取極めができたのである。

藩内の産物取立を行ない、これを長州・上方交昜にのせる――それが坪井の改革の意図であったとみてよい。

しかし坪井の意図する産物取立には二つの壁がそれをはばんだ。

ひとつは、産物取立の掛りの地主・豪農(勧農産物江戸方御内用)を江戸方に直結したことにより、無視された地方諸役所からの反撃。

もうひとつは、より決定的だともいえるが、長州藩でもっとも農民的商品経済の発展しでいた瀬戸内地帯での勧農産物江戸方御内用の地主・豪農のサボタージュ。

前者について吉田松陰は、「(無視された)地方諸役座にて不平の面多く、謗議雑出す」(『吉日録』)と記している。

役所の縄張り根性による不平・反対といえそうだ。

後者は、これまでの坪井派のとってきた政策がどちらかといえば、城下町中心の特権商人擁護の立場をとっていただけに、そうした流通過程に寄生する側面の強い特権的な農民や商人に支持はされても、農民的商品経済に立脚しつつ、みずからも生産者的な側面をなおもっていた豪農商からは必ずしも支持されなかったとみてよい。

中野半左衛門と林勇蔵の例でみてみょう。中野は前大津宰判殿敷(とのしき)村の大庄屋格。幕末期には十三町余の土地をもっている。

十三町余といえばこの藩ではなかなかの地主に属する。彼はまた後述する薩長交易担当の中心人物でもあり、その意味では特権商人でもあった。

前大津宰判殿敷村は、少量の半紙と林産物以外には停滞した自給的農業が支配する裏日本側の地域である。

この中野は、藩の産物取立政策に積極的に参加する意欲をみせ、安政三年七月に勧農産物江戸方御内用に任命されるや、藩の櫨実(はぜみ)の一手買上げに協力する。

すなわち、同年十月に村々に対して、この秋の櫨実は藩買上げのために脇売りをいっさいすべきでないことを念をおして触れまわり、みずからは藩から産物買入れのための資金三十貫目を借りるべく、貸家二軒・長屋二軒・蔵一軒・田一町一反余を抵当に差出しているのである。

一方、林勇蔵は、小郡宰判上中郷に居住する大庄屋だ。幕末・明治初年は五町七反余の土地をもっているが、馬あるいは牛をも所持してみずからも農業経営にタッチしている。

小郡宰判上中郷は木綿織をはじめ小ブルジョア的な農民経済が発達した瀬戸内地帯に属している。

あとでみる討幕期に諸隊の活躍するのも、この地域だ。

この林は、中野同様産物取立の掛りに任命されるが、中野におくれること二ヵ月の安政三年十二月に、同宰判の高井三郎助と連名で、林が田四反二畝余、高井が四反三畝余をそれぞれ抵当に出して、産物買入れの貸下銀八貫目を藩から借りている。

しかし、櫨実(はぜみ)の購入代銀は六貫目足らずであったとして、ただちに残りの二貫目余は返上する。

購入した櫨実は、先の中野がみずから新規の板場を設けて製蝋しようとしたのとちがって、これまでの菜種油板場の利用でお茶をにごそうとしているのである。

このような林の態度を、その伝記『大庄屋林勇蔵』は、

「『兎角実事に相叶はざること差起り可申(もうすべく)』とて、小郡へは大金を借下ぐることかく、唯(ただ)櫨の実買入に際し、僅か七、八貫目を借下げしのみ。これは後現櫨実を御手板場へ積廻して滞りなく返納せり』

と述べている。

中野と林の態度は対蹠的だったのだ。そして、林がこのような態度をとったことの意味するところは大きい。

つまり、藩の産物取立政策にとって、もっとも重要な意味をもつ農民的商品生産の発展した瀬戸内地帯で、その掛役人に任命された林に代表される豪農商の動きが、このようなものだとすれば、藩の政策は実質的には骨ぬきにされたに等しい。

先の長州・上方交易が、梅田雲浜から同じくその門下の備中連島の地主でもあり商人でもあった三宅定太郎にバトンタッチされつつ、拮局失敗におわっているのは、こうした坪井派の産物取立政策の実質的な骨ぬきと無関係ではあるまい。

だが、それにもかかわらず、坪井派の改革が、従来の城下町特権商人にではなく、在方の地主や豪農層に着目し、彼らをテコとしつつ産物取立政策を遂行しようとしている点は注目してよい。

すでにみた坪井の、領主財政の収支面のみからでなく、生産者農民のそれを含めて考えるべきだといっていたことをあわせ思いおこすべきであろう。

幕藩領主権力の政策も、発展しつつあった農民的商品経済の前には、好むと好まざるとにかかわらず徐々に変わらざるをえなかったのだ。

しかもなお、現実にそれが、幕藩体制の再編・強化という領主的改革を貫こうとするかぎり、それは農民的商品経済ないしはその上に立つ農民層とは真向から対立せざるをえず、それが林に代表されるような事実上のサボタージュとなっている、とみなければならない。

安政五年(一八五六)六月、坪井派にかわってふたたび周布政之助一派が登場し、改革を遂行する。

この周布派の産物取立政策は、坪井派のそれの修正であり、その修正による継承であった。

その年十月には、産物取立の管轄権は、非難の多かった江戸方から産物方へ移され、しかも地方の関係役所にそれぞれ産物御用掛をおくとしたのである。

そのころ、薩摩藩と長州との間で交易問題の検討がはじめられている。

そして、これは、安政六年二月に交渉が成立し、あとでふれるように薩長交易として展開をみるのであるが、それは坪井派の産物取立→上方・長州交易の失敗の教訓を生かしての産物取立→薩長交易の成功というべきであろう。

ここには坪井・周布二派の政策の平行的な対立ではなく、交錯した継承をみることができるのである。

ところで、安政五年といえば、幕府では并伊直弼が大老となり、条約問題や将軍継嗣問題をめぐって政局はクライマックスに達しつつある時期だ。

その五月、長州藩は安政の通商条約調印の可否をめぐってその態度決定をせまられた。

藩議は、「叡慮の通異夷御拒絶」と決定し、朝廷へは忠節、幕府へは信義、祖先には孝道といういわゆる藩是三大綱をうち出した。

ついで七月の八手総奉行を大広間に召集しての会議には、条約問題をめぐっての幕府と朝廷の意見のくいちがいから、やがて「内外の急変必然」という予見が述べられ、それに対処するため上下一致した挙藩体制によって、「皇国」の武威を立てる改革が必要だと強調された。

いまや藩政改革そのものが日本全体の問題につらなり、欧米インパクトへの対決の姿勢とつらなりはじめたのである。

翌八月、藩政府は、行相府・国相府両政府員の提出した意見書をもとに改革綱領を決定した。

綱領は軍政・文武引立・民政その他全部で六十三ヵ条のものであった。

藩是三大綱のもと、めざすところは“富国強兵”であるが、まず軍政改革の問題を第一の特徴としてあげなければならない。

すでに天保期以降蘭学(洋学)に積極的関心が払われていたことはみた。

安政六年には西洋学所(のち博習堂)が一段と拡張された。

それは西洋諸国の兵制や政治の得失などを調べて海防へ役立てるためのものであった。

兵備の充実もはがられた。

のちに活躍する丙辰丸・庚申丸という西洋型船が、安政四年・万延元年とあいついで建造され、新式ゲペール銃なども長崎で購入された。

それにともなって兵制も改革され、銃陣訓練をはじめ足軽・中間の隊編制、装備がすすめられた。

農兵取立もはじまった。

すでに坪井派もこの農兵取立に着目していたが、安政五年には、海岸防禦は武士だけでは不可能だから、各宰判の代官は農兵の取立を詮議するようにと改革綱領はうたっている。

たしかにそれは、外圧の危機に対する封建家臣団軍事カヘの補助手段として提起されたものではあったが、危機の進行はやがてそのわくを大きく破らざるをえなくなっていくのである。

のちに文久期以降活躍する奇兵隊をはじめ諸隊、あるいは農(商)兵隊がそれを示してくれる。

このような軍事改革は、この期の長州藩のみではない。薩摩藩が“明君”島津斉彬のもとに体系的な洋式軍事工業を輸入し、それを集成館と名づけたのは安政四年(一八五七)八月のことである。

いまでも鹿児島の磯浜には、その当時の面影をしのばす数々のものがあり、そこを訪れた人人に驚異の眼をみはらせる。

水戸・肥前・筑前・尾州・宇和島・芸州・阿州・肥後・鯖江・佐倉・宇都宮・南部等々の各藩でも、軍政改革が揆を一にしてこの期には行なわれている。

当時筑前藩は、安政三年から三年間の倹政を行なっていたのであるが、藩主黒田斉溥(なりひろ=長溥)は翌四年五月、軍政改革の問題を重臣層にはかったときいっている。

「財政のやりくりも火急のことではあるが、大名の大借はそれほど恥辱ではない。しかし、軍陣の恥辱があった場合は、生きて人に顔を合わすことができようか」と。

彼は財政改革よりも軍事改革を優先しようとアピールしているのである。

当然それは人材登用の問題となる。言路を開き人材を登用しないかぎり、もはや危機に対する改革は望めない。

天保の改革も下層への家臣団に道をひらいたけれども、長州藩の安政改革はそれを一段とおしすすめた。

のちに活躍する尊攘派といい、さらに討幕派とよばれる政治勢力は、こうしてひらかれた道から登場してくるのである。

土佐藩その他の藩でもそれは同様だ。

それにしても、対農村政策は重要な意味をもつ。幕藩体制の経済的基盤はこの農村に基本をおいている以上当然といえよう。

農民層の分化を阻止して、本百姓としての農民維持をめざしていることはいうまでもないが、豪農商の藩への献納米銀を、それぞれの宰判へ還元させて、その土地の治水や窮民保護にあてよと長州藩の改革綱領がいっていることは注目してよい。

それは農民層の分化は事実上阻止できず、したがってそこに成長してくる地主や豪農商の存在を藩は無視できず、せめてそこからの献納米銀によって本百姓維持政策の一翼を担わそうとしたのである。

だが、それは地主や豪農商の献納米銀を、宰判内の村々に恩恵的に還元させる結果となるから、かえって彼らの村落支配者としての地位を強化することにもなる。それはあきらかに改革の領主的意図とは矛盾せざるをえない。

安政の改革は、そうした意図とそのもたらす結果との矛盾をあちこちに露呈させはじめたのである。

安政五年八月に実施された諸村諸商人免札仕法とよばれるのもそのひとつだ。

これは農村内部の小商人にまで藩が免札を与えて公認したものである。

そのかわり年々十一月十五日を限って冥加銀(みょうがぎん)をとり立て、勝手に商売替えをしたり、新替の商売をはじめたり、他国に勝手に出ていったりすることなどを禁止したものだ。

吉田宰判吉田村の例でいえば、冥加銀は、造り込み二〇石の醤油屋次郎左衛門の一〇匁から煮売屋の寡婦“きら”の一匁にいたるまで、営業の規役に応じて課されている。

家数四一七軒のこの村では四分の一に近い一〇九の免札(冥加銀六四〇匁)が認められているのである。

各村々によって免札数の家数に対する比率には相当のちがいがみられるが、吉田宰判全体では総家数の平均一割強の小商人が免札・公認されている。

しかも、それが、個々の営業規模に応じて冥加銀をかけられているのだから、営業税とでもいうべきものだ。

農村での産物の流通過程の掌握が、これまでのように口銭(手数料)をとるという方式だげではもはや限界にきたので、こうした営業税方式をとったものとみてよいであろう。

それは幕藩領主の収奪の強化にはちがいないが、農村内部の端々の小さな商人の営業まで公認せざるをえなかったということは一体なにを意味しているのだろうか。

それは、それほどまでに滲透発展した農民間の商品経済を、幕藩領主すらももはや認めざるをえなかったということにほかならない。

領主の収奪の強化が、逆に、もっともおさえようとする農民的商品経済の発展を一段と公然化させる。

それが領主側にとって矛盾でなくてなんであろう。

農民側からいえば、あの天保大一揆以来のたゆまぬ日常闘争の成果であった。

幕藩体制の再編・強化がめざされつつ、客観的には逆にますます矛盾は拡大し、危機は深まっていくのである。

天保改革から安政改革へ――それはこうした矛盾の間断ない進行を意味した。

それは一長州藩の問題ではなく、幕藩体制全体の問題であった。加わるに世界の資本主義の波が、大きな音をたてて日本の岸壁におしよせはじめていた。

時代の激流は、そして体制の変革は、もはや必然であった。雄藩への道とは、こうした矛盾をもっともきびしく受けとめ、それにいかに対処するか、その苦悶の道程であったのである。

top

****************************************

|