|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅲ 志士と長州

1 吉田松陰とその弟子たち

top

安政六年(一八五九)四月七日、松陰吉田寅次郎は長州萩の野山獄にあった。

獄中にある彼の胸のなかをいまの日本、明日の日本のことが去来した。

幕府遂に人なし、瑣屑(させつ=ささい)の事は可なりに弁じも致すべけれども、宇宙を達観して大略を展(の)ぶるの

人なし――こう断言する松陰は、さらにいう。

あの嘉永六年(一八五三)、ついで翌安政元年の黒船来航からすでに六、七年、いまだに航海のこともひらけていない。

ワシントンがどこにあるやら、ロンドンがいかなるところやら、幕府の考えることはみんな絵空事だ。

人のいないいまの徳川氏の存在するうちは、ついにアメリカ・ロシア・イギリス・フランスに制せられてしまうこともはかりがたい。

実に長大息である。

かといつて、朝廷とても陋習は幕府よりもさらにはなはだしく、ただ外夷を近づければ神国のけがれだというばかりで、どうにもなるものではない。

列藩の諸侯にいたっては、将軍の鼻息のみをうかがっていて、なんの主体性もない。

将軍が外夷に降参すれば、そのあとにしたがって降参する以外の手段はなにももち合わせていないざまだ――。

思いをめぐらせばめぐらすほど、松陰の心はいらだたしくなるばかりであったにちがいない。彼は続ける。 |

吉田松陰像

|

独立不羈(き)三千年来の大日本、一朝人(ひと)の覊縛(きばく)を受くること、血性ある者視るに忍ぶべけんや。

那波列翁(ナポレオン)を起してフレーヘード(自由)を唱へねば腹悶医(いや)し難し。

僕固(もと)より其の成すべからざるは知れども、昨年以来微力相応に粉骨砕身すれど一も裨益なし。

徒(いたずら)らに岸獄に坐するを得るのみ。

此の余の処置妄言すれば則も族せられんなれども、今の幕府も諸侯も最早(もはや)酔人なれば扶持の術なし。

草莽(そうもう)崛起(くっき=起ちあがる)の大を望む外、頼(たのみ)なし。(『吉田松陰全集』) |

佐久間象山の甥、松代藩士の北山安世にあてた安政六年四月七日付けのこの手紙には、外圧下の日本の危機をひしひしと感じつつ、これまでいくたの実践行動をおこそうとすればするだけ、それが裏目へと出て、結局獄中につながれた自己を見出さなければならなかった松陰の激しい怒りとやりばのない憤懣がぶちまけられ、つきつめた彼の心情が吐露されている。

天保元年(一八三〇)八月四日、長州萩の松本村護国山の麓に、家禄二十六石の藩士杉百合助の次男として生まれ、山鹿流兵学師範として毛利氏へ仕えた家禄五十七石余の吉田家を嗣いだ松陰は、いや応なしに時代の嵐にさらされなければならなかった。

彼の生まれたころが、あの天保大一揆のときであれば、はじめて藩校明倫館に出勤して家学を授けた十歳の天保十年には、渡辺崋山や高野長英らが捕えられた蛮社の獄がおこり、その翌年にはアヘン戦争が勃発しているのである。

ペリー来航の年は数え年二十四歳、すでに彼は長崎をはじめとする九州各地から江戸へ、さらに関東周辺から東北へ、ときにはあえて脱藩の罪を犯してまで遊歴の旅をしていたのである。

浦賀の事、古今未曾有の大変、国威の衰頽ここに至る。その由果して何(いず)くに在らん。

(嘉永六年六月二十日、兄杉梅太郎宛)

松陰は、この外圧の意味するものがなんであったかを知っていた。それを知悉(ちしつ=知り尽くす)していたがゆえに、彼は翌安政元年ふたたび来航したペリーの軍艦に国禁を犯してまで乗組もうとしたのだ。

かくすればかくなるものと知りながら已(や)むに已まれぬ大和魂

紆余曲折、安政期のめまぐるしい情勢の変転のなかで、松陰は苦悶し、みずからの実践行動にかけた。

“奸骨”水野土佐守忠央(ただなか)の暗殺策、大原三位重徳の長州下向を勧めた大原西下策、梅田雲浜らがとらえられていた伏見獄の破壊策、老中間部詮勝(まなべ・あきかつ)の要撃策等々。

そして、あるときは、信頼する門下の俊秀たち――久坂玄瑞や高杉晋作らは「皆僕と所見違ふなり」といい、

「其の分れる所は僕は忠義をする積り、諸友は功業をなす積り」(安政元年正月十一日、某宛)と叫び、

あるときは、「已(や)んぬるかな、已んぬるかな。尊王攘夷、天下豈(あ)に一義卿のみならんや。自今口を絶ちて尊攘を言はず、筆を絶ちて王夷を書かざらん」(安政六年正月二十六日、小田村伊之助宛)と、口をつむり筆を折ることをも決意した。

草莽崛起の人を望む外頼なし――その草莽とは、松陰自身をさしてのことではあったが、同時にそれは、幕府や朝廷をとりまく公卿や諸侯や、それらいっさいの既存の勢力ではないところに変革の原動力を求めようとした松陰二十一回猛士の、苦悩の果てにたどりついた結論でもあったのである。

蘇峰徳富猪一郎はいう。

彼の思想は、急転直下せり。されど論理的に、行く可き軌道を辿りて、行く可き点に行きしのみ。

彼は幕府をして革新の事を遂げしめんと欲したりき。然も非也(ひなり)。

彼は長防二州によりて、革新の魁(さきがけ)たらんと欲したりき、然も非也。

彼は公卿によりて、革新の事を遂げしめんと欲したりき。然も非也。

幕閣も、藩庁も、抑又(そもそもまた)京都も、悉(ことごと)く意の如くならざるを見るや、此に於て猛然として決心したり。

即ち既存の勢力を俟(ま)たずして、草莽の志士を糾合(きゅうごう)し、空拳を琿(ふる)ふて、天下の為に最初の一撃を、尊攘の妨害物に加ふること是れ也。

彼の言を借りて言へば、所謂(いわゆる)る草莽崛起(そうもうくっき=庶民の蜂起)の策是れ也。 (『吉田松陰』) |

松陰は、松陰いうところの“義”、すなわち、武士的倫理=階級的性格から脱することはできなかったが、しかし、その死の直前にいきついた草莽崛起論は、尊攘それ自体に絶対的価値をおくかぎり、そして、それへの実現を既存の勢力の外に求めようとするかぎり、幕藩体制の頂点にある幕府との対決はまぬがれえぬ指向をその中にはらんでいた。

尊王も攘夷も、もともとは幕藩体制合理化のための儒教的な名分論にほかならなかった。

それが通商条約調印を迫る列強資本主義国家に対して、幕府とくに井伊政権が違勅調印という政治的処断を下したときから、尊王と攘夷の二つが尊攘という一体の反幕スローガンとして結びついた。

このスローガンのもとに結集しようとした政治勢力が尊攘派にほかならなかった。

だから、尊攘派は、外圧との対決を媒介として成立した、といえる。

吉田松陰の苦悶は、こうした尊攘派としての彼の思想形成を端的に示しているといえるだろう。

そして、この松陰のいきついた方向こそは、松陰の弟子たち=松下村塾グループを中心とした尊攘派によって受けつがれ、発展させられるのだ。

ときまさに、尊攘運動が昂揚し激発する文久期においてである。

文久二年(一八六二)正月二十一日、松陰門下の久坂玄瑞は、坂本竜馬に託した武市瑞山(たけち・ずいざん)あての手紙に、つぎのようにいっている。

諸侯恃(たの)むに足らず、公卿恃むに足らず、草莽志士糾合(きゅうごう)の外にはとても策これ無き事と私共同志中申合せ居り候事に御座候。

失敬ながら、尊藩も弊藩も滅亡しても大義なれば苦しからず。 |

尊攘の「大義」を実現するためには、あなたの土佐藩も、わたしどもの長州藩も滅亡してもやむをえない、というこの論理――それは尊攘という幕府への対決スローガンをかかげることによって、幕藩体制否定への志向をもつ論理ともなっている。 そして、この武市あての書翰の二日後には、薩摩藩の樺山三円あての手紙で、久坂はさらに述べている。

その第一は、現状では藩と藩とが合体するなどということは万々一にも不可能であるから、お互いに藩政府は度外視して、各藩有志が相互に連絡して尊攘を実現すべきであること、

第二は、これまでは大名の存亡のみを懸念していたが、大名の家が幾百万年続いても、天朝の叡慮が貫かれなければなんにもならないのだから、一日も早くこの天朝の叡慮を貫くように尽力しなければならない、というのである。

この第一の問題は、藩と藩との関係ではなく、全国的な草莽の志士の横のつながりを強調する組織論ともいうべきものであり、第二の問題は、その組織=運動の価値の基準をどこにおくかの運動展開の座標軸の問題である。

いまや、幕藩体制下の価値の体系は、尊攘という新しい軸を中心にすえかえられはじめた。

松陰、がなおふみこえることのできなかった“義”を、“大義”という新たな天皇を頂点とした価値体系におきなおすことによって、幕藩体制変革への論理とすることができ、それがうち出されはじめたのである。

そのころ、高杉晋作が防長二国を勤王のためになげうつ決心が必要であるといっているのも、あるいは桂小五郎(木戸孝允)が忠節の二字を確守するために、二州(防長)をなげうって勤王につくすべきだと述べているのも、そうした論理の上に立ってのことだったとみてよい。

ましてや、その同じ桂が、文久二年八月に、水戸浪士のイギリス公使館東禅寺襲撃事件(文久元年五月)にからんで、東禅寺一件の面々は、まったく夷人と曲直(きょくちょく=正邪)を争う心底は毛頭なく、幕吏と曲直を争うためだ、と述べているのをあわせ考えればなおさらである。 あとでみるように、文久三年五月十日を皮切りに、長州藩は攘夷のさきがけとして、馬関(下関海峡)を通過しようとする外国艦船に砲撃をかけている。

この馬関で攘夷の意気あがっている五月十一日に、井上聞多(ぶんた=馨)・野村弥吉(井上勝)・遠藤謹助・伊藤俊輔(博文)・山尾庸三らは、横浜から英船キロセッキ号に乗り組み、翌十二日には英国行の途にのぼっているのだ。

このうち山尾は、すでに外国の事情が知りたくて、函館奉行所属の亀田丸で二コラエフスクへ行ってきたこともあり、当時しきりに洋行を希望し、井上や野村などと外国行を藩へ内願していた。

そこで周布政之助らは、尊王攘夷はいまや諸藩輿論のおもむくところであるが、いったん攘夷を行なったのちには、必ず各国と交通する日がくるのだから、その時西洋の事情を熟知していなければ、日本の一大不利益だという理由のもとに、当時横浜で貿易に従事していた江戸の豪商榎本六兵衛(大黒屋・長州藩用達)の手代佐藤貞次郎と、イギリス公使館に関係のあったジャージン・マジソン商社の支配人、イギリス人ガワーとに仲介を頼んで、井上ら以下の洋行を実現せしめたのである。

この折衝にさいして、周布と同席してこの計画を佐藤に打明けた小幡彦七は、「此事豪も他人に洩るることあらば、長州に二心あるが如し。秘すべきのことなり」といったといわれている。

攘夷の実行といっても、その背後をみればそれが決して一筋縄でなかったことは、この一事をもってしても明らかであろう。 |

渡欧グループ――長州ファイブ

|

さて、その長州藩では、文久三年正月十三日、藩機構の改革が決定され、二月十一日に発令、翌三月から実施された。

そのめざすところは機構の統合=権力の巣中化であった。

行相府と国相府を統合することによって当職・当役は廃止され、月番の加判役(当役中ともいう)が政務を総理することとなった。

裏判役も廃止され、蔵元両人役・御所帯方・御用所役は一局へ合併された。

遠近方・江戸方御右筆・地方御右筆もまた一局へ統合された。

従来の各宰判の代官を免じ、四人の郡奉行によって管轄した。

一人の郡奉行で四宰判を受けもつこととしたのである。

町奉行・作事奉行も合せられた。

萩および山口に国政復古局が設置され、また、政事堂(のち萩より山口へ移転)も開設されて加判役の役衙(やくが=役所)となった。

そして、文久三年三月二十四日には、この政事堂に藩主が臨み庶務を親裁した。

文久三年五月十日の攘夷実行は、それから二ヵ月足らずののちのことである。

2 奇兵隊結成 top

文久三年(一八六三)五月十日は、幕府、が朝廷に攘夷期限として最終的に上奏した日であった。

幕府をしてそれを余儀なくせしめたものは、ほかならぬ京都を中心に画策していた長州藩尊攘派志士たちの動向であった。

が、幕府にも思惑はあった。

この五月十日以後、外国側が攻撃的な行為に出たばあい、これを撃退せよと布達するのであるが、実は幕府は、こうした布達によって逆に諸藩の勝手な攘夷行動をおさえ、同時に、列強に対しては人心の動向を口実に、開港に一定のわくをはめ、自己の主導権回復を期待していたのである。

その五月十日――。

周防灘から馬関海峡を通過しようとする一隻の船があった。米船ペムブローク号二〇〇トンである。

風波と潮流の逆行を避けようと、ペムブローク号は豊前田ノ浦沖に投錨し、潮の流れを待った。

夜がきた。ひそかにこの米船に近づいた長州の新鋭船庚申丸からいっせいに砲撃が開始された。

砲弾の多くは海中に水しぶきを上げたが、うち数発は命中した。

たまたま三田尻から馬関に向っていた葵亥丸(長州藩が英商より購入)も情を察して砲撃を加えた。

「海峡の天雷鳴り、電閃き風雨を加えて夜色更に惨たり」と報じられている。

急ぎ錨を抜いたペムブローク号は、航路を豊後海峡に転じて全速力で逸走した。

壇ノ浦の砲台からは、もはや射程外にあり、庚申・葵亥の二船が追跡しようとしても、その速力の差は明白であった。

外船砲撃の急報はたちまち山口に達し、萩に報じられた。

さらに朝廷へ、幕府へと報告はいった。幕府の思惑はみごとにはずされたのである。

一方、長州藩内には令が下った。

過る十日夕方、アメリカの蒸気船一艘が豊前田ノ浦へ船をつなぎ、同夜半出帆の模様と見受けられたので、敵情探索として派遣してあった面々が、庚申丸で乗り寄せ、大砲を急にうちかけた。

折柄、癸亥丸からも発砲、ともども追いうち数発があたったが、終に逃げ去られた旨赤間関(下関)から注進があった。

ついては、外夷との兵端はこれより開けたので、いよいよもって防戦の覚悟ゆるぎなきよう銘々その手当をなすべきことが第一である。 |

ついで、五月二十三日、ふたたび仏艦キンシャン号に、二十六日にはさらにオランダ軍艦メジュサ号へと砲撃はあいついで加えられた。

藩内には、外国の精巧な兵器、進歩した戦術、森厳な軍紀にはとうてい現状ではかなうべくもないから、攘夷実行の無謀を説く意見もあったが、五月十日以降前後三回にわたる砲撃で意気のあがった攘夷派には、それに貸す耳はなかった。

だが、手痛い反撃はただちにやってきた。

まず、文久三年六月一日には、アメリカ軍艦ワイオミング号の下関攻撃。

さる五月十日のペムブローク号の仇討ちである。

海陸呼応して戦った一時間十分、長州の艦船はあいついで沈没、大破、大砲・砲台も市街も大損害を被った。

つづく六月五日、こんどはフランス東洋艦隊司令官麾下の仏国艦隊の攻撃がかけられた。

これまたさきの仏艦砲撃への返礼である。

長州藩は攘夷の出鼻をくじかれた。

しかし、それよりもひどい打撃があった。

この外艦との一戦で、太平になれた武士階級の無力さが民衆の前にあますところなく暴露されたことである。

| 萩ノ家中ハ下関ニテガチャ々々々致シ候者逃支度在ル躰ヲ見テ、町人百姓迄ガ武士卜申ス者ハアノ様ニ弱リテ役ニ立ヌモノ歟(か)卜皆々大ニ歯ガミ致シ候由。(『匿名書』) |

かくして、六月二十一日につぎのような藩令が下った。

事務に長じ才器・人望あり、機密の参謀にも採用すべき人物、があれば、「草莽間の者にて苦しからざるに付(つき)」、その人物の姓名等を書いて支配支配へ申出よ、と。

眼前の危機を乗りきるためには、もはや武士のみには頼っておれない、というのだ。

幕藩体制の伝統的な階級制度は、いまや崩壊を余儀なくされていたのである。

すでにその年一月八日、地方組の入江九一、蔵元付の山県小輔(有朋)、山下新兵衛組の杉山松助らが士雇に班せられ、三月十日には、同じ山下新兵衛組の伊藤俊輔(博文)も士風に列せられた。

士風というのは、扶持方三人・恩米十石以下で、勤功ある卒族を士列に班するための一階梯とみればよい。

六月の藩令後は、こうした人材登用がさらに激しくなった。

七月一日には、浦靱負(ゆきえ)の臣赤根(あかね)幹之丞(武人=たけと)・同白井小助・小野又八郎組林半七・地方組堀平三郎・同野村和作(靖)が士雇に列せられ、七月六日には下関伊崎の豪商白石正一郎・山下新兵衛組吉田栄太郎(稔麿=としまろ)も土列に班せられた。

奇兵隊が結成されたのは、こうした情況下であった。

すなわち、文久三年六月七日、高杉晋作は、現在の危機にはぜいたくになれた武土はだめだから、志あり強健のものは、その身分いかんにかかわらずだれが参加してもよい、として、藩の正規軍(正兵)に対して“奇兵”の結成を藩主に建白し許されたのである。

「其の兵を馭(ぎょ)するや、賞罰を厳明にせば、縦(たと)へ凶険無頼之徒と雖(いえど)も、之が用をなさざるといふ事なし」(『東行先生(高杉晋作)遺文』)と、高杉は断言してはばからないのである。

高杉をしてこう断言させた背景には、さきにみたような外圧の危機の前に暴露された武士階級一般の無力さがあったが、直接にはつぎにみるような武士階級内部における門閥武士とそれに対抗する“有志組”との対立であった。

五月十日の攘夷の期限が迫るや、藩政府は全力をあげて赤間関の防備に意をそそいだ。

まず、文久三年四月十五日、毛利能登以下赤間関海防総奉行に属する寄組(よりぐみ)以下の諸士が馬関に派遣された。

ところが、馬関風雲の急をきいた在京尊攘派の久坂玄瑞以下三十余名および同じ松門の岡部富太郎(来原良蔵の甥)ら十数名はあいついで西下した。

「是ニ於テ四方有志ノ士ハ藩ノ内外を問ハズ。然レドモ多クハ藩ノ者ナリ)来リ加ル者数百人、世人称シテ有志組卜云」(『諸隊編製』)といわれている。

久坂・岡部らの一行は、四月二十六日山口に入り、馬関の先鋒たらんと藩に請うた。

しかし、藩は、すでに派遣した毛利能登の総奉行の指揮権をおかすことになるという理由から、かわるに敵情偵察の名を付して久坂らを馬関に送った。 |

高杉晋作像

|

藩がおそれた理由は、たんにそれが指揮権をおかすということよりももっと深いところにあった。

「玄瑞等三十余人、身、儒医若(もし)くは軽卒より起り、八組(大組・馬廻りともいう。一、六〇〇~四〇石、中士上等)諸士の常に軽視する所たり。之を伍中に加へば内訌を免れず。甚だ其処置に苦しむ」と、『防長回天史』はその根の深いところを述べている。

かくして、久坂らは光明寺を本営とし、能登らの軍と相対して別に旗幟を立てて光明寺党と袮した。

その数五、六十人という。やがて、藩のおそれていたことが現実となった。

赤間関総奉行手元役工藤半右衛門より藩政府宛てに提出された質問書には、久坂らに対する憎悪にみちみちていた。

この大事な時機に、彼らがもし軽卒な行動でもして、総奉行の戦機の目算をあやまらすようなことがあったときにはいったいどうするのだ――こう激しく抗議しているのである。

これに対して、藩政府は、久坂らも総奉行指揮下の一手人数と同様軍令に背くべきではない、といいつつも、「動静は兵機の妙変」、毛利能登の臨機の駈引に任せるという返答ぶりでは、この藩正規軍と有志組光明寺党との対立の底流は、解きほぐすべくもなかった。

そうする中に、攘夷の火蓋は切られ、結果は惨めな敗北に終った。

高杉の奇兵隊は、この光明寺党の有志的な結合の範囲を、さらに一段とおしひろげたものだったのである。

高杉が奇兵隊を結成したところは、あとでふれる下関の豪商白石正一郎家である。

そして、この正一郎も弟廉作も入隊した。

結成後三日にして奇兵隊士はおよそ六十人余と、正一郎はその日記に記している。

天保十年(一八三九)生れの高杉はこの時数え年二十五歳。

つとに師松陰から「少年中の傑出」といわれ、久坂の“才”に対して、その“識”を賞揚された晋作ではあったが、文久二年(一八六二)五月、上海で眼(ま)のあたりみた中国の現状は、彼の心に大きなくさびをうちこんでいた。

上海の形勢をつらつらみると、中国人はことごとく外国人の使役するところとなり、英仏人が街を歩けば、中国人は皆傍らに道を避けている。上海は中国の地でありながら、あたかも英仏に属しているがごとくである。……

我々としてもこれは心すべきことだ。たんに中国のことだけではないのだ。 |

高杉は手記『上海掩留日録』にこう記している。

当時、上海はすでに開港場と定められてから十七年を経ていた。

その間列強資本主義は、その資本と軍事力を背景に、あるいはイギリスが、あるいはフランスが、はたまたアメリカが、租界を設定し、上海は中国のなかの異国の観を呈していた。

ときあたかも、上海へ太平天国の革命軍がおし寄せようとしていた。

当初“中立”政策をとっていた列強は、ひとたびみずからの権益がおかされそうになるや、清朝をはじめとする封建的地主や外国資本の手先になってはたらく買弁商人らの支配勢力と手を結んだ。

高杉らが上海にいたころは、こうした太平天国軍が、中国内の封建的勢力との闘争のみでなく、外国勢力にも抵抗する民族的闘争へと変っていたときであった。

この中国の現状が明日の日本の運命にならないとはだれが保障しよう。

高杉が七月、長崎に帰って独断でオランダヘ蒸汽船購入を約したのは、こうした中国の覆轍(ふくてつ=前の失敗)をふまないためであった。

中国でえた教訓を、帰国後ただちに実行に移モうとしているところには、果断決行、高杉の面目躍如たるものがある。

彼が薩摩の五代才助(友厚)や肥前の中牟田倉之助らと相知って、長崎~上海、さらにはヨーロッパ・アメリカなどとの貿易を論じたのも、この上海行のときであった。

その高杉は、上海から帰国後、その年の十二月十二日、久坂玄瑞・志道聞多(井上馨)・伊藤俊輔(博文)・白井小助・赤根幹之丞(武人)・山尾庸三ら十二人と共謀して、江戸品川御殿山のイギリス公使館焼打ちを決行した。風もない静かな午前二時、公使館に忍びこんで爆薬をしかけ、たちまちこれを全焼せしめたのである。

攘夷の不可能を上海で知っていたはずの高杉が、なぜこうした挙に出たのか。

のちに伊藤はつぎのように語っている。

高杉は実は上海行以来攘夷の到底実行すべからざるを悟れり。

唯々一片稜々の侠気は彼を駆て人後に落るを欲せざらしむ。彼れ一たび事局に接すれば、則ち電撃風発、更に他念なきの観あり。

故を以て其の攘夷志士の間に在るや、即ち純然たる攘夷家なり。

彼が容易に江戸を去らず、又京都を去らざりしは、其実蓋(けだ)し遽(にわか)に攘夷論に盲従して之を極処に進むるを好まざるに因るならん。(『防長回天史』) |

その高杉が、いまや封建的身分にかかわらない新編成の軍事力=奇兵隊をつくったのだ。

志ある者は誰でもよいといい、匹夫の志は奪うべからず、と彼がいっている背後には、迫りくる民族的危機に、民衆のもつ反封建的エネルギーを殼大限にすいあげようとした意図があったとみてよい。

人一倍武士的な意識の強かった晋作ではあったが、民族的危機感によってその階級的身分体系をうち破る突破口をひらいたのである。

奇兵隊を皮叨りに、つぎつぎと諸隊が編成された。

文久三年十二月に定められた主要諸隊の隊名・定員・駐屯所は、奇兵隊三〇〇人・赤間関、遊撃隊五〇〇人・三田尻、八幡隊一〇〇人・山口、集義隊五〇人・小郡、義勇隊五〇人・上関となっている。

もちろん、その他にも多くの隊ができた。

諸隊の隊員たちは何々隊と肩書をつけた。そして、その袖印は士分格と庶民では絹と哂布(さらし)の差がつけられたように、服装その他にも士庶の差はあった。

この新編成の軍隊にも、武士社会の身分差やイデオロギーがもちこまれているのである。

にもかかわらず、他方においては、人民や農民の手本となるようにと、民意に対しては最大限の配慮が払われた。

このような諸隊における民衆的側面は、多くの農町民の入隊者の存在とともに否定することのできない事実なのである。

第二奇兵隊の例では、延人員一三七人中、農(漁・町)民は七十八人、士分格は三十四人、その他二十五人であり、膺懲(ようちょう=うちこらしめ)隊のばあいは、二二七人中一二三人・七十五人・二十九人の割である。

いずれにしても半数以上は農町民あるいは漁民なのだ。

膺懲隊とて見下げてくれるな もとの天下(豊臣秀吉)も根は百姓

こんにゃく武士に骨がない 切られて煮られて弁当菜 |

などという歌が諸隊間に流行したのも、これら諸隊の意気けんこうたる民衆的雰囲気を物語っている。

たしかに奇兵隊以下の諸隊は、幕藩体制の危機を克服するために、藩の許可のもとで、その領主階級の一員である高杉らによって「已(や)むをえざるの窮策」として結成されたものである。

したがって、そこに要求されたものは、封建家臣団の軍事力を補充・代位するにふさわしい形態と性格であった。

だが、それが被支配階級である農民、町人、あるいは漁民でも、志あるものは、匹夫の志奪うべからずとして入隊を認めている以上、客観的にはそれは諸隊内部に民衆的要素をはらまざるをえない。

奇兵隊を烏合の衆だといって藩がより厳しい軍律を要求したのは、実は逆に奇兵隊以下の諸隊の内部に、かかる民衆的要素がぬくべからざるものとしてあったからにほかならない。

後述する元治の内戦にさいして、農民が諸隊を支持する一因である。

このような奇兵隊や遊撃隊に対して、祿八十石の福原又市(来原良蔵の甥)他十五名の藩士らは、つぎのように建白している。

| 即今内憂外患切迫の砌(みぎり=折り)、内地の防禦、進発の大挙、共に奇兵隊・遊撃隊、小臣狂民の者に先鋒を致され候ては、世禄恩顧の臣の恥辱(ちじょく)のみならず、邦家の興起仕侯も、畢竟(ひっきょう=つまり)小臣狂民の憤発のみと、天下万世に目(もく)せられ候とも、御国政の御欠にも相成るべく、実以悲嘆の至りに御座侯。(『公爵桂太郎伝』) |

「世祿恩顧の臣」たちにとっては、「小臣狂民」の諸隊に先鋒をきられることは、たえがたい恥辱であり、憂うべき状態だというのである。

そこには逆に、当時の諸隊のもつ意義が、いきいきと浮彫りにされているといえるだろう。

3 民衆の組織・武装化 top

右の菊ヶ浜の土塁(通称「女台場」)構築の命は、文久三年(一八六三)六月二十一目に萩在住の諸士卒へ出され、翌二十二日には萩城下および近在諸村の農町民に助力が命ぜられた。

労働力の提供はもちろん、竹木・杭權その他入用のものはなんでもよい、というのだ。

上は寄組の諸士から下は足軽・中間、さらには農町民・出家・山伏・老婆にいたるまで、それぞれ思い思いのかっこうで、得手勝手な道具をもって参加した。

昨日が一三、七〇〇人ならば、今日は一七、五〇〇人余といったぐあいで、たいへんな人出であった。 |

菊ヶ浜のお台場で

さても見事なテレンモチ

町々の加勢事

ほんにお台場の事なれば

爺様(じさま)も婆様(ぱさま)も打連れて

朝は六つに勢揃い

晩は七つに引揚げる

くたぶれ足でもいとわずに

明日もとうから出かけましょう (大津絵節) |

|

このお祭り騒ぎの台場構築を一目見ようと見物人もおし寄せた。

藩は工事の妨害になるからと、その立入りを禁止し、また通行人もできるだけ急いで通過するように、藩令を出さざるをえなかったほどである。

献納も行なわれた。

例えば、寄組益田伊豆が畳五十枚を献じ、玉木文之進(吉田松陰の叔父)が銀一五〇匁を出せば、満願寺は砂糖二九三斤、万年寺は人夫賃銀七十人分を出し、萩および近郊の諸寺院五十六ヵ寺がいずれもその分に応じて金品その他を提供するといった調子である。

民衆もまたこれに対応した。

奥阿武郡宰判の諸村は銀二十貫五〇匁、山代宰判諸村は同十一貫三〇〇匁余を出し、先大津川尻の百姓浅次郎眛きくは繩一束、前大津渋木村為蔵祖母しんは鏡一面を提供した。萩呉服町の町人安富源右衛門は金一〇〇両を出し、以下六十八名からは合計金二、一四〇両・銀五〇貫二〇〇匁余が献納された、という。

このような一般民衆の攘夷のための金品献納は、その年のはじめころからすでにさかんに行なわれていた。

文久三年一月十日には、封内の盲男女より金若干が軍費として献じられた。

四月十四日には萩の油商数人が銀七貫五〇〇匁を、五月十七日には萩西田町の商人樽屋新七が馬関出衛の諸士のために排暑薬五、〇〇〇貼・気付薬五、〇〇〇貼を提供した。

ついで二十二目には萩浜崎の商人須子正五郎が銀三十貫目を出せば、六月七日には阿武郡小畑村永照寺の住僧は紙幣五〇〇目・銅銭二五〇目(一万五、〇〇〇枚)を献納し、また同村の僧侶光厳は傷創油薬・火傷薬を各一、〇〇〇貝献じた。

翌々六月九日には前大津の郷士山本七右衛門は銅器類五十九貫五六〇目・柵五、〇〇〇把・杭二〇、〇〇〇本を提供したいと請い、許された。

都濃郡金峰寺の住憎が金一〇〇匹を出せば、鯖山禅昌寺の僧本果も松材や杉材などを献納した。

五月十七日には大砲鋳造のために、銅材の提出が寺院に命じられた。

危機の接迫とともに、民衆の武装化もすすめられた。

文久三年四月七日、能役者に洋式軍楽の演習をなさしめてその帯刀を許し、六月十四日には鷹匠ならびに下司をして銃砲の技を習わせた。

能役者に剣術を学ばせたのもそのときのことである。

十七日には各郡に、この二十五日を期して管下の銃猟師の強壮な者を選んで政事堂に録上せしめることを令した。

銃隊編成のためである。

続いて二十三日には選出された七十五人をあつめて浦靱負(ゆきえ)がその技を試験し、すぐれたものには賞を与えた。

また、二十六日には猟民の徴募に応じたものが二〇〇人以上となり、これに技の試験をして酒を供した。

「国をわざする猪(いのしし)武者を、ねらいそがすな狙撃隊」と歌われた狙撃隊は、こうした過程によってしだいに編成されていったのである。

七月七日には力士山脇勝五郎・菊ヶ浜亀吉・錦川長五郎らが江戸から帰ってきた。

のちの力士隊は彼らがそもそものおこりといわれている。

七月十日には山口近郷の被差別部落民のなかで、品行方正・強壮勇敢・健歩才気の科目に応じた者を採用した。

身分外の身分の者も、攘夷の一翼を担わせられたのである。

彼らには帯刀・胴着を許した。

そして、七月二十七日には、夷警あるときには一般民衆に長脇差を許可し、また、僧侶・農商の区別なく武技を習うことを許可したのである。

外圧の危機の前には、ついに幕藩領主層の軍事力独占の伝統を破って一般民衆の武装化すらも許さざるをえなかったのだ。

農兵取立や一部の沿岸地帯での民衆の軍事力組織化についてはすでにふれたし、村田清風が挙藩海防体制を説いていたことも前述したが、文久三年二月、麻田公輔(周布政之助)は、外圧の危機に対処するためには民衆の武装化がなによりも必要であることを、小銃局の設置に関連させてつぎのように述べていた。

小銃局が追々設立されるよし、大変喜んでおります。

器械が乏しくては、戦わない以前に外夷のあなどりを受けますので、丹誠を尽して器械の製造を一途にはかり、防長二州中にこと足りるようにしたいものです。……

国中の要地要津に大小銃が充満すれば、一先ず外夷を圧倒する手立てとは相成るでしょう。

人民は五、六ヵ月執業させれば一個の士とはなりますけれども、器械を与えなければ執業の目途も立ちません。

ましてや竹槍をもたせ、死生の間に立たせて働かすようでは、上はお慈悲に欠けるというものです。

何とぞ製造局において器械を十分準備し、国中の人民およそ七十万のうち三十五万は婦女、十七万五千は老幼の男子、残り十七万五千の壮年の男子へ引当てる大砲・小銃を整えておくことが、この上なく大切なことと存じます。 |

外夷には竹槍ではなく、大砲や小銃などの器械で武装させよ、というのだ。

当時の幕府では、農民に武芸を差免して兵士同様に仕立てたならば、教諭が行届かず、ついには弊を生じて豪富の者は独立を志し、無高同様の者は強盗の類におちいり、国乱の基となるであろう、と心配しているのだから、この長州藩の状況とはまさに対照的だといわねばなるまい。

それは、外圧に対する危機の認識の相違と、それを克服する道をどこに求めるかのちがいであり、民衆に対する接近度の差である。

幕府が解決策を、依然自己の階級内部にしか求めえなかったものを、長州藩においてはそれを超えたところに求めている。

そこでは、階級的矛盾と民族的矛盾の深刻ながらみ合いのなかで、幕藩体制的な身分体系や武士階級の軍事力独占がいや応なしに打破されはじめ、新しい時代への方向感覚が芽生えつつあったのだ。

さらに民衆の組織化もいちだんとすすめられた。

山口への関門でもあり、周防灘に面した小郡(おごおり)地帯の例でみよう。

文久三年四月、この小郡地方の村々では、頭(かしら)百姓・十人頭などのおもだった農民が呼出された。

『御和親御破約打払』が告げられ、「皇国」の一大事だから一命をなげうって、銘々分に応じて働く覚悟こそが肝要だと強調されたのである。

そして、郷土防衛に当たっての具体的な心得が諭された。農業の合間あいまに武技の調練や武器の調達も求められた。

こうして、危機はまず上層農民にアピールされ、それはさらに彼らを通して村落の内部にもちこまれていった。

「攘夷御手当」のためとして一般農民からの醵金も求められ、零細な献金が各村ごとに集められた。

小郡上中郷では二十五貫六六二匁、下郷では七十貫二七六匁、台道村では三六七貫九二二匁余といったぐわいである。

七月になると、たとえ百姓といえども国恩奉公のために攘夷防禦の一助として参加すべく、農兵取立趣意書が農民側より出された。

そして、豪農商・村役人の主導による農兵隊があいついで結成された。

小郡宰判中の有志者を中心とした郷勇隊(五〇〇人)、地下猟師による狙撃隊(五八〇人)、小郡津市での自力隊(二〇〇人)、寺社家による大砲隊・社僧兵(一六〇人)、豪農商秋本新蔵発起になる東津隊(一五〇人)、医師佐分利顕民らによる佐分利隊(二五〇人)、百姓秋本治郎助らによるエレキ隊(八〇人)、二島(ふたじま)庄屋小野恒太郎発起の小野隊(一五〇人)、秋穂に駐屯した御楯隊(二七〇人)などが設立された、と報告されている。

その費用の総計は八〇、四〇〇円といわれるが、これらはいずれも後年の報告だからやや過大な数字とみなければなるまい。

しかし、それにしても、この地帯で結成され、諸隊の一として活躍する集義隊(小郡宰判名田島在住藩士・農兵司令桜井慎平と佐藤新右衛門発起、江崎村庄屋田辺嘉三郎らが賛成して編成)の例からみれば、まず村落支配者=豪農商層が、外圧に対する危機を敏感に受けとめ、彼らが同志たちと申合わせて、貴賤を論ぜず、豪気憤発のものを募って組織をつくり、それを武装化させ、その当面の費用すらも負担しようとしているのである。

外圧に対処するため、藩はその危機をアピールし、それを受けとめた村落支配者=豪農商層が、みずからの危機意識のもとで、その郷土防衛のために農兵隊を積極的に組織し、武装化したのである。

一般農民もまたそれに応じて献金をし、農兵として参加したのだ。

この時点で、各地にっくられた郷勇隊とか農兵隊(あるいは商兵隊)は、こうした村落支配者=豪農商層以下の民衆の危機意識と郷土防衛意識の反映であり、その組織化・武装化であった。

こうした組織化・武装化によってのみ、民衆の危機意識・郷土防衛意識は現実の外圧に対する力たりえたのである。

そのことをもっともよく示したのは、元治元年(一八六四)八月の四国連合艦隊の下関攻撃のさいの、民衆の相反する二つの動向である。

すなわち、英・仏・米・蘭四国連合艦隊の下関報復攻撃のとき、「老少法弱の隊伍は戦はずして先ず退却せしものなり」(『防長回天史』)といわれた藩兵の無力さのなかで、実際にもっとも勇敢にたたかったのは奇兵隊であり、激戦の後、馬関市街で最後まで抵抗したのは、わずかに長府の兵や郷勇隊一〇〇余名に過ぎなかった、とされている。

諸隊や農兵隊に組織され、武装化された民衆が、外艦来襲の前にもっとも果敢に最後までだたかったのだ。

これに対し、未組織の一般民衆は、数日の砲撃の間はまったく街から姿を消し、砲撃がやむや三日後には街に帰ってきた。

長州藩が屈服して休戦になったあと、上陸した外国軍に彼らはその砲台撤去の手伝いすらしているのである。

当時上陸したフランス軍の一将校ルサンは、その著につぎのように記している。

事実、その翌朝から岩壁やクシサキの沿岸を固めてゐた大砲は我々の手に引き渡された。

大砲を船に積み込むのには日本人達が我々の使役に加勢してくれた。

彼等の大部分はその主領が居らぬ時は、戦争の中止になった事の悦びを隠さうともしなかった。

我々の砲弾の爆発する音を声で真似をしながら、彼等は誰に向っても戦争が嫌だった事を言っていた。

比の引き渡しに依ってあらゆる口径の各種の約七十門ばかりの大砲が我々の手に入った。(安藤徳器・大井征訳による) |

外艦来襲の危機下にあって、組織化され武装した民衆がいかかる抵抗を示し、未組織・非武装の民衆がどのような態度をとったかを、この二つの事実のなかに端的に我々はみることができる。

このことを確認したならば、あらためて奇兵隊以下の諸隊や農兵隊のもつ意義は大きいといわなければならない。

外圧に対する危機的状況のなかで、その危機が封建家臣団のわくをはるかにこえて訴えられ、とくに一般農民に対しては庄屋・大庄屋クラスの村落支配者=豪農高層を通じて一般農民層へと滲透せしめられた。

そして、危機意識が郷土防衛意識と結びつけられながら、外圧への抵抗の組織として軍事力化されているのである。

そして、この諸隊や農兵隊という組織のなかに、あの天保大一揆以来の基本的な階級矛盾に根ざす民衆の反封建的エネルギーが包みこまれている、ということだ。

幕末期は全国的にみて慶応二年(一八六六)をピークに百姓一揆の昂揚がみられるのだが、長州藩では逆にまったくといってまいほど一揆は影をひそめている。

こうした事実や、あとでみるいわゆる“正義”派が、この諸隊や農兵隊を基盤にして、一般農民層の支持をえながら対“俗論”派戦で勝利をかちとっていることなども、以上のことと関連がある。

現在でも、山口県の各地を歩いて、故老に明治維新の話を聞くと、その人たちは必ずといっていいほど、子供のころ父からあるいは祖父から聞いたという奇兵隊以下諸隊をめぐる話を語ってくれる。

そのときの故老の話しぶりは、あたかもみずからの体験かのようにいきいきとしたものをもっている。

このことの意味することはきわめて重要なものがある、と私は思う。

民衆は奇兵隊以下を通して、はじめて具体的な形で明治維新の変革に参加した実感をかちとりえた。

民衆にとっての明治維新は、奇兵隊や諸隊、あるいは農兵隊を通しての明治維新であった、ということなのだ。

歴史をつくる主体は民衆以外のなにものでもないが、明治維新の歴史的段階で、それを身をもって実感として民衆がつかむことができたのは、まさにこれら奇兵隊以下諸隊・農兵隊の体験を通してであったのである。

4 志士のアジト

高杉晋作が奇兵隊を結成したのは馬関の豪商白石正一郎家であったことはすでに述べた。

『白石正一郎日記』文久三年六月八日の条には、つぎのように記されている。

高杉、当家にて奇兵隊取立相成、正一郎・廉作・井石綱右工門・山本孝兵衛など入隊。

高杉と無雑作に呼びすてている白石正一郎はときに数え年五十二歳、高杉は二十五歳。

この正一郎は字(あざな)は資風、橘円と号し、和歌もよくして鈴木重胤門下でもあった。

安政四年(一八五七)十一月十三日、はじめて正一郎と会った西郷古兵衛(隆盛)は、彼の人柄を「風儀雅品」「叮嚀(ていねい)の者」といっており、平野国臣も筑前藩主への建白書のなかで、彼を「正直なる者」と評している。

文久三年七月、士列に班せられたことは前にふれた。

この正一郎の弟廉作は、のちに生野の義挙に加わり、同志とともに戦死。

さらにその弟伝七は、通称三平、名は景明。書画をよくしてのち長府の大庭家に入り、大年寄を勤め、明治になってからは文部省へ出仕した。

白石家は、下関の支藩清末領竹崎に住み、薩州問屋でもあった。

代々馬関で海運業を営み、西ノ端町入江耕作と並んで、侠商のきこえ高かった。

すでに述べた梅田雲浜は、安政四年(一八五七)正月、長州萩から帰京する前、足を馬関から博多へのばし、筑前亡命中の薩摩藩士北条右門や平野国臣らと会っている。

当時平野は、梅田雲浜から。パドンタッチされた備中連島の三宅定太郎の交易路線をさらに九州まで拡大し、備中~長州~薩摩という交易網をつくりあげようとしていたのだ。

この平野が三宅と一緒に口説いたのがほかならぬ白石正一郎だったのである。

かくして、備前・備中の生綿・鉄材と薩州の山藍との交易計画は成立し、これらの産物を積込んだ三宅の第一船は、平野を乗せて安政六年(一八五九)三月、竹崎に着いている。

この計画は、種々の故障でその年の暮れる前に挫折するのだが、白石はそのときすでに薩州産の藍を長州本藩へ売りこもうと画策していたのである。

彼は安政五年七月、薩藩の仁牟礼佐兵衛・長州浜崎の問屋小野屋治右衛門とともに、長州藩に対して薩州藍その他と長州の木綿・塩そのほかの品々との交易を、馬関を中心として実現すべく内願している。

薩摩藩への下工作は、いち早くすすめられていたらしく、弟廉作がその年のはじめに薩州へ行き、薩藩の高崎善兵衛や旧薩摩藩士工藤左門(のち藤井良節)らも白石家を来訪し、交渉がさかんに行なわれている。

当時、長州藩は、周布派による安政改革のさなかであった。

藩当局は、こうした白石の売込みに“勧農御内用懸り”を通して申出ろ、という態度をとったから、勧農御内用懸りの中野半左衛門・同山本寅蔵を通じて白石は交渉をすすめた。

しかし、結局、この薩長交易の主導権は中野らに奪われてしまう。薩長交易が、藩という権力を、パックにしたものであっただけに、支藩在住の一介の問屋の身分ではどうにもならなかったのかもしれない。

おまけに薩藩内部でも、他の商人とのせり合いがあって白石の足がひっぱられたようなふしもある。

みずから提案したこの薩長交易からは排除されたものの、白石は薩州の意を受けて馬関における物産買集めには依然として活躍している。

文久元年十二月には、廉作は薩摩藩から二四、五〇〇両の金をもち帰っているが、そのうちの三、〇〇〇両は拝借金であり、二〇、〇〇〇両は米買入れの資金であり、残り一、五〇〇両は早船十艘を建造するための代金であった。

それは島津久光が上京するための諸準備の一環であり、「事変ニ備フル為」であった、といわれている。

110

白石はこの薩摩藩の他に、筑前・日向との交渉をももっていたことは『日記』からもうかがえ

るし、大阪との関係はもちろんである。

文久元年十一月、白石廉作の薩藩あて上書にはつぎのような意味のことが述べられている。

長州産物方と薩摩藩との交易の取結びについて、私どもがひそかに考えてみますのに、その取結びの表向きは通商一辺のようではありますが、時節柄追々ひそかに和親を通じ、双方合体の関係にでもなれば、たんに両国のみならず皇国の無上の大幸と存じます。

そもそもこの薩長交易の発端は、兄正一郎が企てたのですが、図らずも奸商どもの術計におちいり、残念ながら差控えております。……

この交易をますます堅固にするために、私どもへ仰付けられました場合には、御内用筋はすべて下関で取行ないますので、米穀の取扱いなどはたとえ非常の場合でも囲い置き、また運送の手段をとり、時宜に依っては長州産物方荷物として仕立てておけば少しも差支えはなく、自由自在の取計いができます。かれこれこの上なく便利かと存じます。……

以来交易について、下関取捌きのものは、すべて私どもの宅において取行なうよう表向きに御沙汰下されば、ますます世上の耳目も憚りないことと存じます。(『白石京文書』)

馬関を中心として、西南雄藩の問を画策する“政商”白石の面目躍如たるものがある。

その白石家は幕末志士のアジトでもあった。いまその「国事ニ付四方有志ノ士ニ交リシ人名概略」から、各藩のここに往来した人名をそのまま列挙してみよう(カッコ内は適宜付したものもある)。

薩摩藩

島津泉洲(久光) 大島三右衛門(西郷清盛) 大久保一蔵(利通) 町田助十郎 田中新兵衛

奈良原喜八郎 林休右衛門 村田新八 吉井仲介(友実) 大脇祐九郎

柴山受次郎 橋口壮介 道嶋五郎兵衛 三雲東一郎 与倉猶二郎

益山東石 町田真五郎 波江野休右衛門 森山新蔵 樺山三円

井上右近 高橋新八 税処喜三右衛門 嶋津豊後大夫 三原藤五郎

有村俊斎(海江田信義) 浜田勇右衛門 石見半兵衛 米良喜之介 桂民之進

有馬新七 堀仲左衛門(伊地知壮之丞) 井上弥八郎 高崎善兵衛(五六の父) 利強兵衛

高崎猪太郎(五六) 板鼻俊蔵 川治正之進 重野厚之丞(安繹) 種子島武人

田中直之進(謙助) 加藤半兵衛 洋中半兵衛 竹内五百都 原田彦右衛門 高崎左太郎(正風)

長州藩

高杉晋作(谷潜蔵・春風) 桂小五郎(木戸孝允) 久坂玄瑞 伊藤博文 山県狂介(有朋)

品川弥二郎 野村靖(和作) 鳥尾小弥太 山田顕義 三浦梧楼

楫取素彦(小田村文助) 土屋矢之介 中村文右衛門 竹内正兵衛 滝弥太郎

川上弥一 松島剛三 前原一誠 久芳内記 周布政之助

来原良蔵 楢崎八十槌 宮城彦輔 前田孫右衛門 国司信濃

飯田八郎左衛門 入江九一 三好軍太郎(重臣) 滋野謙太(清彦) 益田右衛門介

山県弥八郎 時山直八 杉山松助 福田佐平 福原三蔵

片野十郎 林半七(友幸) 井上聞多(薫) 宍戸小弥太(幾) 厚東次郎助

湯浅祥之介 貴島又兵衛 波多野金吾(広沢真臣) 野村宇中 乃美織衛 松浦亀太郎(松田和介)

「其他ハ多人数ニ付略ス」

土佐藩

吉村虎太郎 谷守部(干城) 坂本竜馬 土方楠左衛門(久元) 石川誠之助(中岡慎太郎)

田所壮介 桶口真吉 北山登 大野武八郎 安藤勇之助 田中謙助(光顕) 細川左馬之介

筑前藩

平野次郎(国臣) 河野若狭之進 吉永源八郎 熊谷丈平 入江勝四郎

北条右門(村山斉介) 徳田隼人 工藤左門(藤井良節) 沢原与左衛門 清水正平

大田左内 中村円太 藤四郎 野村望東

久留米藩

真木和泉 淵上郁太(郎)(牟田大助) 坂井伝二郎 大鳥井利兵衛 荒巻洋三郎

池尻茂四郎 真木外記 岡田三津三 原道太 川崎三郎(角照三郎) 松浦八郎

肥後藩

堤松右衛門 上松巳八 轟武平(武兵衛) 川上彦斎

秋月藩

戸原右橘 神木小介 間嘉太夫

岡藩

小河弥右衛門 広瀬友之丞 後藤喜右衛門

大村藩

渡辺清 渡辺昇

安芸藩

穂上輝門 渡辺三哲 頼東三郎 佐藤勘三郎

対馬藩

多田壮蔵

京都

僧月照 結城筑後守 井上信濃 勝山弥太郎 田中河内介

(以上、計一五一名) |

白石の『日記』からは、この他の人名も拾い出すことができるから、白石家に出入りしていた志士はもっと多かったとみなければなるまい。

これらの面々の顔ぶれを一見するだけでも、白石家の幕末志土間での役割は察することができるというものだ。

ここは、これらの志士たちのかくれ家でもあり、情報交換のかっこうの場所でもあったのである。一例を挙げよう。

さきにもふれた平野国臣は、安政六年(一八五九)暮から白石家に腰をすえた。

正一郎を筑前黒田家の用達とし、馬関を中心として筑前産の陶器の販売を白石と組んでやろうと計画したのだ。

その画策中、翌万延元年二月十七日、薩摩藩田中直之進(謙助)によって井伊大老襲撃の計画・情報が馬関の白石家にもたらされた。

薩州田中直之丞来訪、江戸の密事承る。金三円用立候。尤(もっとも)大急ぎ帰国二付大里迄漁船にておくらす。

『日記』はこう述べている。ここにいう「江戸の密事」とは、ほかならぬ井伊暗殺の計画である。

この田中を小倉まで送ったのが平野国臣。その平野も二月二十九日、白石家から筑前に向けて発っている。

井伊暗殺計画をめぐって、筑薩提携案を藩主に建白するためにである。

平野の後を追って白石が発ったのは三月五日、そのころすでに桜田門外の変は決行されていた。

平野・白石がそれを知ったのは筑前から同道して帰った日の翌日、すなわち三月十八日たった。

ところが、筑前藩は桜田一件と平野との関係をめぐって追及をはじめた。

馬関の平野の周辺には筑前藩さし向けの捜査陣が張りめぐらされる。

その情報をいち早くキャッチして危険を感じとった白石は、平野潜居の場所を転々と移して追跡する捜査陣を煙にまくのである。『日記』にいう。

閏三月十二日 嘉吉、筑より帰り宮崎(平野の変名)の事猶又(なおまた)やかましく承(うけたまわり)帰る。

依(よって)今晩大里(下関の九州側対岸)へわたし、暫(しばらく)富野へ潜居の事頼遣(たのみつかわ)す。

十三日 高崎翁・廉作・黒崎舟にて帰り来る。

宮崎富野方へ潜伏不相成(あいならず)かえり来候故、春風楼に潜居之事頼遣す(下略)。

廿二日 夜、宮崎春風楼より帰り来る。

廿六日 (前略)昼過、目明(めあかし)仁作来(きたる)。筑前盗賊方浅井大蔵今一人目明も付添、平野二郎尋方ニ来ル。

廿七日 朝、目明仁作方へ滞留の筑前目明つなぞ勘右工門、手先長二郎連来(つれきたる)。平野二郎一件尚(なお)又(また)委細相尋(あいたずね)候故、程克(ほどよく)申聞置候。

この白石家は、同時に、志士たちの息ぬきの場所でもあった。

高杉晋作をはじめ、奇兵隊の幹部連中の高歌放吟、落花狼藉の場もここだったのである。

慶応元年七月三日 高杉・野村同道、今日一同大飲。芸妓小花・小種来ル。

慶応二年二月一日 奇隊より惣管始山県其外遠乗して来ル。

井上聞多・伊東春介・野村和作など追々芸妓召連来、暫(しばらく)大さわぎ。 |

もちろん、白石は白石で、その間にこれらの全国の志士の仲立ちにより“政商”として各藩の権力に寄生する便をえたし、また商売上の諸情報を彼らからえていた。

しかし、それにもかかわらず白石はのちには相当の借財をつくっていることも事実だ。

慶応二年(一八六六)三月五日現在で、借用金高はおよそ一、一七〇両ばかりだと『日記』に書きつけている。

高杉晋作もそのことについてなんとか面倒をみてほしい旨、藩蔵元役の久保松太郎あてに手紙を書いて白石自身にもたせている。

中野半左衛門も志士間に重きをなした一人だ。

前大津宰判殿敷村に本拠をもつ文化元年(一八〇四)生れのこの中野家八代の当主は、幕末期十三町余の地主でもあったことは前にもふれた。

天保期からは豊浦川の水利に意をつくし、安政三年(一八五六)には勧農産物江戸方御内用になり、また見嶋鯨惣都合も勤めた。

その後、白石提案になる薩長交易の主導権を握って、以後長州と五嶋、さらには小倉・会津・対州などの長州交易圏拡大のキーポイントを握った。

それだけに彼もまた、高杉・桂・伊藤・井上ら松下村塾グループとの関係も密接なものがある。

『中野半左衛門日記』には、交易関係の記事とともに、これらの志士だちとの交際ぶりがいたるところに書きつけられている。

慶応二年十二月二十五日の孝明天皇の死の報も、半月後の翌年一月十一日にはこの豪商の手もとに届いている。

「崩御「奸賊之所業との事」と記されているところをみると、毒殺の噂たかかったこの天皇の死をめぐるさまざまな当時の情報が、ここにはいち早く入っていたとみなければなるまい。

岡本三右衛門――彼もこうした豪商の一人なのだ。

周防宮市で綿商を営み、大年寄役も勤めた彼は、齢(よわい)十八にして鈴木直道の門に入って国学や和歌を学んだ。

久坂玄瑞・中谷政亮・寺島忠三郎・船越清蔵・入江九一らとくみし、彼らに資金を提供したのは三右衛門であった、という。

そのほか、薩・土をはじめ諸国の浪士と交り、意を通じて家産をなげうってその行旅を助けたともいかれている。

『維新功労者調』所収のその伝記は、

宮市ノ地タル山陽ノ衝路ニ当リ、富海(とのみ)・華浦ノ二港ヲ控カへ、上国ニ通スル咽喉ナレバ、内外有志ノ士此ニ出入シ、互ニ声息ヲ通シ、気脈ヲ伝へ、此地ハ陰然国内尊攘党ノ中央本部タリ。

而シテ翁ノ家ハ其秘密集会所タリ。 |

と述べている。後年の顕彰のための記述であるから、多少の割引きが必要ではあるが、それにしてもここが志士のアジトであったことは明らかであろう。

瀬戸内地帯の豪農商が、元治の内戦でどのような役割を果たすかはあとで述べるとして、これまでの記述からも、いわゆる志士の背後に地主や豪農、あるいは豪商が立っていたことはたしかである。

幕末の志士たちが、北は東北から南は九州へと、全国をまたにかけて“自由”に歩き廻っているひとつの秘密もここにある。

大橋訥菴(とつあん)が、その著『政権恢復秘策』(文久元年九月)のなかで、

「自分の知っている豪農の徒にも、五十人や百人の兵を率いて勤王のためにという者が五、六人はいるから、広い天下の問には、こうした英雄が数多くいるだろうことは推して知るべきだ」

といっているのも、十分理由のあることだったのである。

志士とその背後にあった豪農商との関係を達意の文章で描いたのが、服部之総氏の「志士と経済」(『歴史随筆集』所収)だが、そこで服部氏はつぎのようにいっている。

| 本来、志士なるものが大量的に登場するのは、安政以来の事で、万延・文久度のほうはいたる行動期となって、真木和泉「挙兵三策」に見るやうに、みづから「義徒」と呼んだ。もとよりさまざまな出身で一概に云へぬが、大量的支配的な現象として、無位無官「草莽」志士の地盤には、全国諸地方の新興産商業の勢力が脈々として息づいている。 |

さらに服部氏はつぎのようにもいっている。

たしかに万延・文久年間の「草莽」と「浪士」とは「豪家の農商」の使徒であった。……

いずれのばあいにも主体はもはや諸侯でなく、武士でなく、豪家の農商であり、抬頭する被支配身分である。

(『明治維新における指導と同盟』) |

幕末の志士たちを、豪農商の「使徒」とまでいいきり、この豪農商を「全国諸地方の新興産商業の勢力」として、氏のようにその指導性やブルジョア的側面をあまりにも高く評価することには私はなお躊躇(ちゅうちょ)を感ずるが、それにしてもこの時点では、そう思われるほどに豪農商が志士たちの背後にあったことは事実である。

こうした豪農商をアジトとして志士たちは、政治の舞台におどり出、かつ活動することができたのである。

5 元治の内戦 top

文久三年(一八六三)八月十八日の政変による薩摩・会津の両藩を中心とした公武合体派のまき返しは、尊攘派にとって一大打撃となった。

尊攘派の名分論は、その凝集点を天皇に求め、それを絶体化し、幕府に対抗する座標軸にそれをすえていた。

ところが、その天皇が、公武合体派に主導権の移った八月十八日以後こそが自分の真意だといい出したのだ。

尊攘派がこれまでふりかざしていた十八日以前の天皇の意志は、嘘っぱちだということになってしまったのだから、尊攘派がみずからふり上げていた白刃は、そのままわが身にはね返ってきたようなものだ。

なんとか天皇をもう一度手中に取りもどさなければならない。

そうした事態にあって、元治元年(一八六四)四、五月ごろの長州藩は、京都に乗込んで大勢挽回を試みようという、いわゆる進発論に湧立っていた。来島又兵衛・久坂玄瑞らがその急先鋒だった。

これに対して、宍戸九郎兵衛(左馬之介)や桂小五郎(木戸孝允)らは反対した。麻田公輔(周布政之助)や高杉晋作らは慎重に事を処する策を講じようとした。

麻田は来島にいっている。

足下はじめ有志の者が、君を思い勤王へ熱心のあまり、かく切迫していることは、拙者もこれを不可とはしない。

さりながら、足下の性質は武人一と通りで、勤王心にはもっとも厚いけれども、他藩の人へ応接したり、幕吏といりくんだことを応答したり、朝廷に哀訴して両殿様の冤罪(えんざい)をそそぐという才識のある人とは思えない。

必ずや談判中破裂して、刺すの突くのという、足下の持前が出るにきまっている。 |

どうやら、この麻田公輔の言葉は、一尊攘主義者来島又兵衛の姿だけを浮彫りにしたことにとどまらないようだ。

ここには、尊攘派における名分論的な特質、複雑微妙な政治工作が不得手で、結局、激情的な結末をたどるであろう尊攘派の姿が、「刺すの突くの」という比喩的な言葉で語られている。この麻田の予言通り、来島や久坂らは遊撃軍以下の長州藩諸隊の一部を率いて真木和泉らと上京し、元治元年七月、禁門の変をひきおこして敗退した。

来島は狙撃されて、馬からでんぐり返って落ちてこと切れるし、久坂は負傷後ついに自刃した。ときに来島は四十八歳、久坂は二十五歳。その年の元旦に、来島はみすがらの運命を予感していたのか、「この首をとるかとらるか今朝の春」と感懐を残している。

久坂はすでにふれたように、草莽の志士の横のつながりを強調した。

しかし、彼は結局、みずからの提起した有志的結合の組織論をとびこえて、主観的な情勢判断のもとに、激情的、孤立分散的挙兵で潰え去ってしまったのだ。 |

来島又兵衛像

|

それは大和五条の天誅組の変や、但馬生野の挙兵とも共通している。

水戸藩のいわゆる天狗党の乱のたどった道でもある。

そこには、党派的な争いと組織の分裂、民衆的基盤からの遊離、それだけに単純空疎な名分論をスローガンにかかげて、その観念的なものにしかよりどころをもちえない尊攘派の姿がある。

たとえ暴発・挙兵にいたらぬところでも、藩主をかついで、いずれが主導権を握るかという形で、目をもっぱら名分に向けるのみで、みずからを支える独自の組織も力も持ちえないままで潰滅しているのだ。

筑前藩の家老黒田播摩(はりま)・加藤司書ら勤王派と佐幕派重臣層との争いなどは、そのよい例だといえよう。

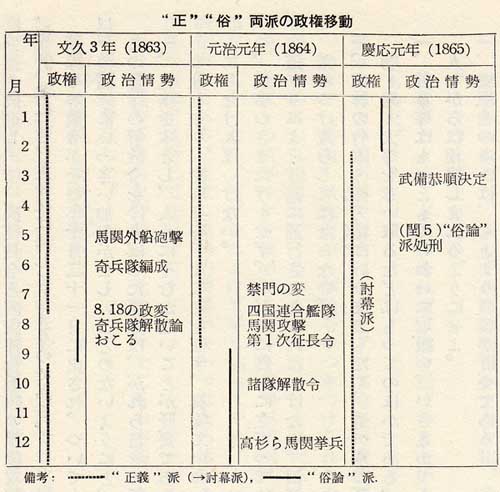

さて、長州藩のばあい、八・一八の政変以後、禁門の変・第一次征長令・四国連合艦隊下関攻撃等のあいつぐ政局の変転のなかで、尊攘派から、のちの討幕派へと転回していくいわゆる“正義”派と、これに対立する佐幕派のいわゆる“俗論”派との争いがしだいに鋭角化する。

この“俗論”派と当時称せられた一派は、「宗祀の保全を謀る」ためには、幕府に対してもっぱら恭順せよと主張し、これに対して“正義”派は、それこそ幕府の術中におちいることであり、幕府と一戦をも辞さないという“武備恭順”こそ、いまのとるべき道だと主張した。

奇兵隊以下の諸隊はその後者の“正義”派に属した。“俗論”派は椋梨藤太らを中心とした一派であった。

八・一八の政変は、藩内にこの“俗論”派の台頭をもたらした。

彼らが政権を握るや、たちまち奇兵隊解散論がおこる。

しかし、ふたたび藩権力は一時“正義”派の手中にもどるが、翌元治元年七月の禁門の変で“正義”派は分裂・敗退し、第一次征長令と四国連合艦隊の報復攻撃という内憂外患こもごも至るなかで、“俗論”派に藩の主導権は帰してしまうのである。 |

|

諸隊の解散令かその年十月二十一日に出され、ついで十二月には、“俗論”派藩庁は、奇兵隊以下の諸隊にいっさい加担がましいことのないようにと、藩内に厳重な布令を下すのである。

この藩庁の解散令をけとばした諸隊は、彼ら自身で新しい規則を定めた。

一、礼譲を本とし、人心にそむかないことが肝要である。礼譲とは、尊卑の順序を乱さず、その分を守り、諸事身勝手なことをせず、真実ていねいにして威張りがましいことのないようにしなければいけない。

一、農事のさまたげをせず、みだりに農家に立寄ってはならない。牛馬等に小道であったら、道べりによけ、速に通行させなければいけない。田畑でたとえ植付けがしてないところでも、踏みつけ荒らしてはならない。

一、山林の竹木・櫨・椿はいうまでもなく、道べりの草木等でも切り取らないこと。人家の果物・鶏・犬等を奪い取るなどはもってのほかである。

一、言葉等はもっともていねいに取扱い、いささかでも威喝(いかつ)がましいことがないようにして、人々からは相親しまれるようにせよ。

一、衣服そのほかは、もとより質素が肝要である。

一、郷勇隊のものが、おのずから撃剣場へまかり出、農家の小児は学校へ出て教を受けるよう懐(なず)けなければならない。

一、強き百万といえども恐れず、弱き民は一人といえども恐れることが、武道の本意というものだ。 |

諸隊に権力の側から要求された面と、内部的な民衆的要素があったことは、まえにも指摘したが、いまや“俗論”派政府から解散令をつきつけられたのであってみれば、その後者の民衆的要素が全面的におし出されてくるのも当然というものだろう。

さきの各条をみると、民衆の支持を求め、民衆との結びつきを強めようという意識が、実によくあらわれている。

とくに、小道で牛馬などに会ったら、道ばたによけて早く通してやれ、といっている一条などは、そのもっとも端的な表現である。

諸隊に民衆的要素がなかったならば、こんなきめの細かい農民への配慮などがなされるはずは断じてない。その諸隊の軍事力を背景に、元治元年十二月の中旬から、翌慶応元年正月にかけて、高杉晋作らは馬関に挙兵した。

燈火(ともしび)の影、細く見ゆ今宵かな

“俗論”派台頭の政情をこの一句にこめ、行燈にそれを書きとめて、山口から徳地へ、さらに馬関から九州へと走った高杉は、九州の諸藩連合を策して外より長州の大勢挽回をはかろうとした。

だが意のごとくならず、ふたたび馬関に帰って挙兵したのである。

下関新地会所を襲い、間髪をいれず下関新地諸役の三年宥免・囲籾五、〇〇〇俵の売払いを決行して、民心収攬策をとった。

市街には“正義”を回復して“俗論”派の罪をただし、「農商を安んずる」旨の高札が立てられた。

庄屋中には農商とあいともに戦うことが訴えられた。

高杉らは「人民安堵」を旗印に挙兵したのである。

その挙兵に先立って、吉敷郡矢原村の山口宰判大庄屋吉富藤兵衛のもとにひそかに使を派した高杉は、挙兵を打明け、その軍資金の提供を吉富に求めた。

――弟(高杉)等諸有志を伴ひ、義挙相企候(あいくわだてそうろう)事に御座(ござ)候。

右に付少々金入用に御座候処(ところ)、中々(なかなか)金を出し候者も少なく困窮仕候間(つかまつりそうろうあいだ)、老兄(吉富)兼(かね)て之(の)御忠誠之事、四五百余も御恵被下候(くだされそうら)はば、為邦家(ほうかのため)大慶に存候事(ぞんじそうろうのこと)に御座候。 (『東行先生(高杉晋作)遺文』) |

この吉富家は、幕末・維新期には二十六町余の地主でもあり、「三千俵の大家調米(小作料)を収むる大豪農」ともいわれている。

麻田公輔こと周布政之助が元治元年(一八六四)九月の自刃にさいして、遺書をあてたのもこの吉富であり、井上聞多(馨)をかついで鴻城(こうじょう)軍を組織したのも、この吉富藤兵衛その人である。

彼はのち簡一というが、その吉富簡一は、明治初年には小菅県(のち東京府に合併=現東京都西部)大属・大蔵省営繕寮大属と維新政府の官僚へと上昇する。

だが、廃藩置県は彼をして帰郷を余儀なくさせる。

廃藩置県によって藩への貸付金穀が切捨てられ、一万二八五三円余の損失を吉富家が蒙り、そのため家政の改革をはからねばならなくなったからである。

しかし、その後も明治政府の中央官僚との関係は深い。

明治八年の大阪会議にも彼は顔を見せているし、井上薫とは先収会社・協同会社などで関係すこぶる密かものがあった。

明治十年代、自由民権運動がはなやかなころには、鴻城立憲政党をつくって民権運動に対抗し、逆に明治政府の中央官僚をバックアップしているのである。

山口県では三尊四将軍という言葉があったが、その三尊とは山県有朋・井上薫・伊藤博文であり、四将軍とは、吉富簡一・古谷新作・硲俊聡・滝口明城をさしている。

吉富はこの四将軍の一人なのだ。

さて、馬関挙兵に話をもどそう。

『白石正一郎日記』は、元治元年十二月十五日の夜、高杉らが挙兵のため馬関に出たことを伝えているが、その翌十六日には、「今昼より諸隊不残(のこらず)伊佐へ転陣」と記している。

この伊佐村へ転陣した諸隊の一部は、慶応元年一月七日未明、小郡宰判へやってきた。

山田市之丞(顕義)・御堀耕輔・品川弥二郎・野村和作(靖)らの一小隊約五十名である。

まず、勘場が占領された。代官以下はそこに閉じこめられた。

やがて、この諸隊の要求によって本間治郎兵衛(嘉川村大庄屋格、銃陣頭取)・秋本新蔵(下郷庄屋、銃陣頭取)が呼び出される。

諸隊との交渉は続けられ、軍資金の提供が諸隊から申入れられた。大庄屋林勇蔵がそれに応答した。

準備された銀三十五貫目を前にして勇蔵と諸隊とのやりとりがなされる。

「諸隊のお方へ申上げます。御返済はいつになりますか」

「萩へ出ればすぐさま返済する」

「では、借用証書を……」

野村和作が鼻紙を出して借用証を書いた。御堀耕輔・山田市之丞・赤根武人が連署した。

その証書を見た林は、それをつき戻した。

「御名前の下に印章がございません」

印判はもっていないという山田らに、林勇蔵は書き判をとって三十五貫目を提供したのである。

翌八日、野村は庄屋・小都合(こつごう)らの村役人・地主・豪農二十八名を御茶屋に召集、一場の演説をぶって諸隊支持を求めた。

その結果、二十八名はそれに応じ、盟酒をくみ交わし、死を決して諸隊支持のための“庄屋同盟”ともいうべきものを結成したのである。

下郷庄屋・銃陣頭取の秋本新蔵、嘉川村大庄屋格・銃陣頭取の本間治郎兵衛(田畑保有十町余)、台道村郷士の上田源五郎(二十町余)、名田島郷士の秋本七右衛門、下郷大庄屋格の古林新右衛門(二十町余)らがこの“同盟”の中心であった。

『大庄屋林勇蔵』その他の史料が伝えるこれらの事実は、なかなか意味深い。

まず、この村役人であり、地主・豪農でもあった“同盟”メンバーが、村々でどれほど民心をつかみ、一般農民への支配力をもっていたかを検討してみよう。

“同盟”の中心人物の一人秋本新蔵は、農業のほかに醤油職や呉服商を営んでいた文字通りの豪農商であった。

あるとき彼は麦俵を土手につみ重ね放置しておいた。

盗まれることはないのかと聞かれて、彼は答えた。

「この近村やこの郡中で、新蔵の米を一升でも麦を一合でもとるような者がおるようでは、この新蔵は口はきけません。決してとられるようなことはございません」

また、新蔵は、内戦期に“正義”派の一人兼重譲蔵に断言した。

「正義派のお方がお倒れになっては国家はそれきりです。……もしも御家来様方の御手でやれないということならば、新蔵の手をもって百姓一揆をおこして回復しましよう。もし萩でお危くなることがございましたら、小郡へ逃げてお出で下さい。一揆をおこしましょう」(『兼重翁史談速記録』) |

このエピソードからはいくつかのことをひき出しうる。

まず、ここには村落支配者としての秋本新蔵らの一般農民に対する支配が、自信満々の言葉で語られている。

百姓一揆のエネルギーは彼らのものとして掌握されているのだ。

おそらくそれは、彼らがいわゆる豪農としてなお生産から遊離せず、他方では在郷商人的側面において、農民的商品経済に密着した足場をもっていたからであろう。

つぎに、“正義”派を彼らの側の陣営として考えていることである。“

正義”派が倒れたら国家(藩)はこれきりだという関係、しかも、“正義”派の手でできないならば、自分たちの一揆の力でやろうという主体性――これは先の林勇蔵が印章がないと諸隊幹部へ証書をつき返したこととも相関連する。

このような村落支配の頂点に立つ村役人層の“庄屋同盟”が成立したことは、小郡地帯の全農民戦線の統一がなったことを物語る。

“正義”派諸隊は、この“同盟”を基軸として経済的・社会的基盤をもちえたのである。諸隊の編成地ないし屯集地が、日本海側よりも瀬戸内地帯に偏在しているのは、たんに外圧に対する軍事力の配置ということのみでなく、その支持基盤がこの地帯にあったことを示している。小郡地帯の実情は、その端的な表現とみてよい。

その事はつぎの事からもいえる。

文久三年四月十六日朝、藩主毛利敬親は萩城を発して山口へ移った。

翌五月に、幕府あてに出した移城申請書には、外患接迫による攘夷の指揮号令の便のために、山口移鎮をする旨を述べているが、そのとき、萩の地は「土地卑下人気狭小の所柄」と記されている。

ところが、その後の政争過程で、藩主の居城は藩政府の主導権が、“正義”派と“俗論”派の間を移るごとに、前者のばあいは萩から山口へ、後者のばあいは山口から萩へと、外患や指揮号令とはなんら関係なく移動している。

元治元年(一八六四)十月、当時“俗論”派の手中にあった萩の藩主に対して、“正義”派諸隊は建白書を出して藩主の山口帰館を促している。

萩には「倫安(とうあん=安逸をむさぼる)の人情」が横溢(おういつ=満ち溢れ)し、藩主がそれになじんでは藩の一大事だというのだ。

萩はたんにかっての藩主の居城という意味ではなく、“俗論”派の拠点と考えられているのだ。

兼重慎一翁の『財政史談速記録』に、「萩という処は北海の浜に独立していて、いっこうに世上に通ぜず、他国などとの通商もなく、物産取立で利益をうることもなく、ただ商人は藩の官府に寄生して営業しているにすぎない」と記されているが、“正義”派諸隊にとっては、萩はより伝統的な、より封建家臣団的な、そして、それに寄生する特権商人的な拠点と映じていた、と思われる。

これに対して山口を、“正義”派はみずからの拠点とみていたのである。

“正義”派の基盤が、当時、一定のブルジョア的発展をみていた瀬戸内地帯にあったからこそ、それを、パックとしていた山口は、萩に対するには恰好の地であったのである。

大内氏以来の歴史をもつこの地は、藩主を迎えるにはふさわしい雰囲気ももっていた。

山口が、このような“正義”派の基盤の当時の集約点てあったからこそ、逆に“俗論”派が藩政府の主導権を握ったときには、山口の館はむざんにも破壊されてしまうのだった。

文久三年の萩から山口への居城の移鎮は、萩に象徴される幕藩体制的な保守性に対して、その打破、その克服、それからの脱皮の志向を意味した。

まさにそれは、奇兵隊以下諸隊・農(商)兵隊を背景にもつ“正義”派にふさわしい拠点への移動を物語っている。

山口の都市構造自体にも、従来の城下町の封建的階層的な身分主義的パターンではなく、機能的地域分化の萌芽が示されている、といわれている。萩と山口と――それは変革期の過渡の象徴でもあったわけだ。

さて、“正義”派は、このような山口-瀬戸内=“庄屋同盟”という基盤の上に、対“俗論”派戦を遂行していった。

他方、“俗論”派はこうした“庄屋同盟”的な基盤を背後にもちえなかった。

だから、ある程度の農民層の動員は可能ではあっても、“正義”派にみられるような動員は不可能であった。

それは“俗論”派の、内戦への敗北を烙印せしめ、逆に“正義”派の勝利を決定づけた。

中立派の“鎮静会議員”、が事態の収拾にあたった。

高杉らの馬関挙兵はみごとに成功した。

正義派の主導権のもとに、慶応元年三月二十三日、本・支藩とも“武備恭順”の方針を確認した。

そして、藩の“富国強兵”化がすすめられる。幕府と対決するために――。

top

****************************************

|