|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

V 明治維新と長州藩

明治元年(一八六八)八月、無名の筆者の書いた『復古論』に、つぎのような意味の一節がある。

今度の変革は王政に復するという名目で、その実は諸侯が天下の政権を奪おうとしたのであろう、という意見があるが、これは実に根本的な見込み違いだ。

そのわけは、根元が草莽(そうもう)より 起って盛大となったのであるから、たとえ諸侯が何と思おうとも、決して自由になるものでは ない。 |

これは、明治維新の原動力がどこにあったかをするどく指摘している。

しかし、この“草莽”という言葉をどう解釈するかによって相当理解は異なってくる。

“草莽”を、久坂玄瑞や真木和泉のような志士たちが好んで用いたような「草莽の微臣」という意味にみれば、幕末各地で活躍する志士が変革の原動力だということになるし、島崎藤村の小説『夜明け前』の主人公青山半蔵のような、信州馬籠本陣の当主で庄屋をつとめる上層農民とみれば、変革の主体はもっと下降することになる。

あるいはさらに、百姓一揆に代表されるような民衆そのものを“草莽”だとすれば、一段と変革の原動力は幅広い大衆を包みこむことになる。

こうした明治維新の原動力を具体的にどうとらえるかは、これまでの研究史の上でも見解の分れるところであり、理論的にも実証的にも今後なお科学的な研究をすすめなければならないところだ。

だが、これまでみてきたところからわかるように、明治維新は薩長を中心とした西南雄藩の主導によって遂行されている。

大和五条(天誅組の乱)や但馬生野の変にみられる挙兵の失敗にかわって、長州という藩、薩摩という藩の連合を基軸に、あるいは肥前や芸州藩が加わり、あるいは土佐藩がその間に交錯しつつ、藩と藩との結びつきの中で武力討幕は決行され、幕府は倒れたのだ。

つまり、藩というやがて否定されるべき権力機構に依拠することによって討幕は成功した、といえるのである。

その意味では坂本竜馬が、慶応三年(一八六七)六月に、

「私一人が五百人や七百人の人を率いで天下のために尽すより、土佐二十四万石をもって天下国家のためにする方がよい」

といっているのは十分意味のあることだ。

しかも木戸孝允がいみじくもいうように、その藩というのは、「皇国の病」をなおす「道具」としてであり、新しい統一国家をつくり出すのに、旧体制の権力が最大限に利用されているのである。

このことは、明治維新の変革の性格をみる上でひとつの重要なポイントといえそうだ。

十九世紀後半という、すでに世界は帝国主義への移行の前夜にある。

そのような段階で、必ずしもまだ内部的条件が成熟していないうちに変革をよぎなくされたとき、明治維新という歴史の変革へのテコが、アンシャン・レジーム(ancient resume=昔に戻る)の一環に求められ、それによりかかって遂行される。

一見それは矛盾であり、倒錯の論理ともいえる。

だが、外的条件と内的条件が隔絶し、大きな落差をもっていればいるだけ、その落差の溝の橋わたしというより、一挙にしかも強引に、その落差のままで癒着させる役割を果たすものが、そうした旧体制的なものの中に求められることはありうることだ。

幕末の“藩”という存在は、そのようなものと考えられないだろうか。

脱藩した浪士や志士が、脱藩しながらも、なぜ「長州の浪士」であり「薩摩の志士」であったのか。

彼らは自覚的な脱藩者であったけれども、それが自覚的であっただけに、最後まで“尊藩”とか“弊藩”とかいう意識を捨てきることはできなかった。

|

|

明治維新によって創出された国家が、絶体主義的な天皇制国家でありながら、同時に、薩長土肥あるいは薩長藩閥の“有司専制”国家であったことも、そのことと決して無関係ではない。

いま、明治二年(一八六九)七月八日から明治十八年(一八八五)十二月二十二日までの明治政府内での実力者であった参議を出身藩別にみると、鹿児島九、山口七、高知五、佐賀四、その他一となっている。

参議という実力者たちが、多くどこから出ているかがわかるであろう。

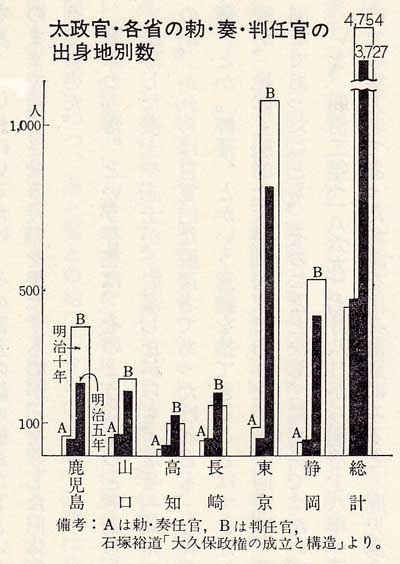

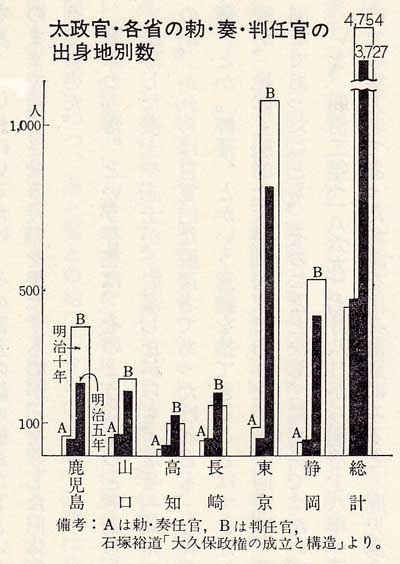

さらに、明治五年(一八七二)および明治十年(一八七七)における太政官(元老院を含む)および各省の勅・奏・判任官の官員の出身地別の総数をみると、左上のグラフのようである。

東京・静岡がぬきんでて大きい数を示していることの意味は別に考察しなければならないが、それを別にすると、西南雄藩出身者、とりわけ薩長に大きな比重がかかっていることがわかるだろう。

そのうち、太政官と各省のうちめぼしいものを摘記してみると、さらに次表の通りだ。

太政官はじめこれらの省の中での長州出身の官僚の比重は一目瞭然であるが、なかでも陸軍省では圧倒的な数字を示し、海軍省の鹿児島と対照的である。

「長の陸軍、薩の海軍」といわれたものが、明治政府の第一歩から素地がつくられていたことがわかる。

ところで、このような藩閥の“有司専制”政府が維新変革の中から生まれ出たことは、維新が民衆の反封建的エネルギーに依拠しながらも、そのエネルギーをあくまで一定のわくの中におしとどめていたことと密接不可分である。

吉田松陰は晩年、「百姓一揆につけこんで奇策あるべきか」といったが、その「つけこむ奇策」を弟子たちは忠実に実行した、といえるだろう。

だから彼らは、「人民安堵」を旗印にしながらも、決して民衆の“真の解放者”ではありえなかった。

すでに、第二次征長のさい、石見に進撃した長州軍は、そこでおこった百姓一揆に対して、その一揆の主謀者を極刑に処し、一揆攻撃の対象となった村役人・豪農商を逆に支持して、民政に強力な弾圧政策をもって臨み、その本質をちらつかせていた。

討幕派の民衆への意識・配慮は、こうした本質の上に立ってのそれであったのだ。

そして、討幕派出身の維新官僚が維新政府の権力の座についたとき、そのことはみごとに実証された。

明治二年(一八六九)十二月六日、長州の諸隊はつぎのような建白書を提出した。

昔年来勤王の御大業あらせられ、危急艱難の節といえども御撓(たわみ=ブレル)これなく、終(つい)に徳川氏以下罪に伏し、王政御復古あらせられ候に付、追々御賞典賜り御昇進に至り、二州の士民欣喜抃躍(べんやく=こおどり)に罷(まか)りあり候。

然るところ、近来の事情洞察仕り候ところ、天下の人望以前に異り、道路の浮言に候えども、王政は幕政にしかず、薩長は徳川氏に劣り候など相唱え候ようの義もこれあるやと承り、誠に憤懣泣涕にたえず侯。

しかのみならず、御封内の人心離解いたし候。

かくて、またまた国家騒擾の端相開候も計りがたく、実に以て寝食とも安んぞず候。(『奇兵隊日記』) |

民衆は、維新政府官僚の本質を見ぬきはじめたのだ。

王政は幕政に及ばない、薩長は徳川氏に劣る――なんという痛烈な批判であろうか。

この諸隊建白書が、「封内の人心離解」と指摘していることが、その十余日後に現実となった。

十二月中旬以降あいつぐ農民一揆が、この山口藩やその管轄下にあった地帯で次々とおこっているのである。

天保大一揆以来、全国的なたかまりを示した幕末においてすら、ほとんど一件の一揆も数えないこの藩で、ふたたび一揆があいついでおこったことは十分注目してよい。

それはたんに山口藩のみのことだけではない。

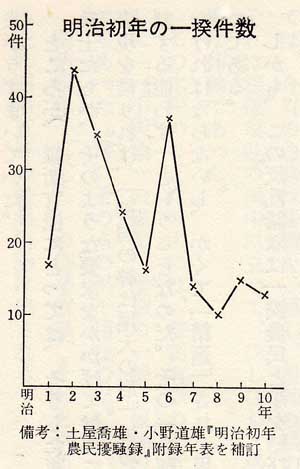

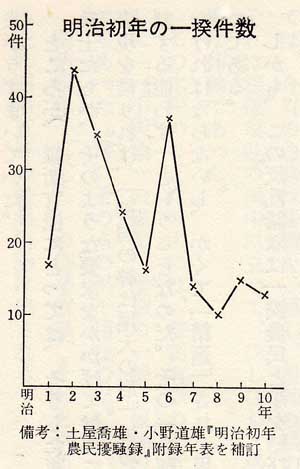

右表にみるように、明治二、三年と全国的に一揆が昂揚をみせているのだ。

それは“徳川氏”より劣る“薩長”王政に対する民衆の抗議であり、“解放者”の幻想を打ちくだかれた民衆の怒りでもあった。

さらに、維新官僚の本質は、明治二年から翌三年にかけての長州藩反乱諸隊への弾圧にも端的に示される。

すなわち、明治二年十一月に、常備軍四箇大隊を編成するために、諸隊の「精選」がなされようとするが、これに反対する奇兵隊以下の諸隊の兵士約半数が脱隊し、山口から三田尻宮市へと走り、反乱した。

この反乱諸隊は洋式の兵制改革・被髪脱刀・家禄削減などへの反対を表明するとともに、諸隊幹部の乱脈・不正、一般兵士隊員をないがしろにした幹部の特権的行動、さらに有功手負の老兵を飢餓にさらして除隊させ、戦死者の招魂場すらもつくらない長官たちの冷淡さに痛烈な批判の言葉をあびせたのである。

その底流にはすぐれて一般兵士の立場からの“民主的”要求がうずまいていた。 |

|

ところが、維新官僚にとっては、そうした軍事力内部の“民主的”要素は邪魔になる。

諸隊の兵士たちが、そのような要求をかかげて幹部に反対し、反乱をおこすような状態は、木戸孝允の表現を借りれば、「御国の弊は尾大の形」であり、「手足の強きにまかせて相動き候を、心部是(これ)を制する能(あた)わず」ということなのだ。

その「心部」で統制しうるためにこそ、諸隊は「精選」されなければならないし、かくて「精選」され、思いのままになる常備軍をつくることが必要だったのである。

しかも、この反乱諸隊は一揆農民と手を結びはじめた。

民衆もまたその反乱諸隊を支持した。

事態はいつ内乱に転化するかもしれない。

日田県知事松方正義は、大久保あてにその情況をつぎのように報じている。

山口藩の脱兵取締りについては、同藩にてはとても治定がむつかしい。

そのわけは、第一奇兵隊に農工商心服し、なにごとも内通致し、政府の方へは別して不服だからだ。

現状では藩庁は敵地に独立の様子で、実に気の毒千万である。

それというのも、あまり最初に苛酷な過った処置をしたからだろう。……

山口藩の失躰の理由は、どこに帰すべきだろうか。

つまりは、おそれながら朝廷の御失徳にもなる。

いまのままでは、九州ならびに四国の海辺諸藩はことごとく常備もあることだから、いつなんどき頭をもたげるかはかりがたい。(『大久保利通関係文書』) |

この危機感は、岩倉具視にしろ、木戸孝允にしろ、広沢真臣にしろ、維新政府にある者のひとしく痛感しているところであった。

だからこそ東京・京都・大阪をはじめ西日本一帯には厳重な警戒令が出され、木戸たちはみずから故郷山口藩へ出向いてその鎮圧にあたったのだ。

その木戸は鎮圧のさなか、大隈重信にあてていった。

「結局これは、藩々が兵力などを頼んで、あたかも各一小天地をなすごとくに割拠しているからだ。

これでは進歩の目的も立たない。

ついては、今日の急務は藩習を一掃し、根軸の兵力をきっと相立てなければ何事も実行できない」と。 |

それは諸隊反乱の渦中に立って、ひしひしと感じた、悲痛な、しかし彼らにとってきびしい貴重な体験であった。

この木戸の言葉の中には、維新官僚のつぎへの飛躍が見事に語られているではないか。

割拠した「一小天地」の破棄、藩習の一掃、根軸の兵力の創出――もはや“道具”でもあり“手段”でもあった“藩”そのものが不用なのだ。

明治四年(一八七一)の廃藩置県、それと併行して行なわれた解体・統一のための藩政改革、その上に明治五年の徴兵告諭は出される。

かくして、明治天皇制国家は、その絶対主義の本質にふさわしいみずからの形を整え、新しい“神話”で装いながら民衆の上に聳立し、君臨する。

それは明治維新が、長州や薩摩などという“藩”を“根拠地”にしながら、“幕末の志士”出身の維新官僚のリードによって遂行された必然の姿でもあった。

top

****************************************

|