|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅳ 討幕の根拠地

1 馬 関 top

馬関――いまでこそ下関海峡は、関門トンネルによってわずか数分で九州と本州とが結ばれているが、幕藩体制下の下関海峡をめぐる馬関一帯は、裏日本から瀬戸内を経て大阪へいたる西廻り海運と、長崎から瀬戸内・大阪への航路の接点であった。

つまり、鎖国下の唯一の窓長崎と、天下の台所大阪との結び目であって、西日本枢要の地だったのである。

幕末期に、薩摩の島津斉彬は、この下関=馬関一帯のもつ意義を端的な言葉で、つぎのように位置づけている。

長崎ヲ措(おい)テ下関ヲ開クトキハ、中国ノ半ハ、四ヵ国ノ半ハ、北国ハ一円、九州ハ勿論、咸(みな)此地ニ開市スルヲ宜シトスルノ見込ナリ。……公義(幕府)ガ下ノ関ヲ長州ノ領分ニ与ヘタルハ拙策ナリ。

公義ハ今ノ世振ヲ考フルニ、長崎其外九州ノ諸所ニ少シヅツノ公領アランヨリハ、下ノ関・小倉ノ二ヶ所ハ公領トシ、取締ヲナサバ咽ヲ占メル訳ニテ、九州ノ諸大名ハ進退動クコト難キ場所ナリ。(『島津家文書』) |

ここは西南日本のカナメだ、というのだ。

この西南日本の喉元にもあたる地帯を、幕府が天領としないで長州の所領としたのは、まったくの「拙策」だというのである。

それは幕藩体制成立当初には、さほど重要視されていなかったこの馬関地帯が、その後の商品経済の発展、それにともなう商品流通の展開、全国的市場の形成などによって、この地帯を西南日本の枢要の地にのしあがらせたという歴史的変化を指摘する方がより適切かもしれない。

斉彬をして「拙策」といわしめたものは、近世初頭の幕府の政策いかんというよりも、二世紀半ばにわたる歴史の発展の必然性が、馬関の意義を大きくかえたというべきだろう。

事実、天保末期には、各藩の専売制強化の結果、いままで大阪に送られていた商品が、藩権力の手中に握られ、需要先に直送されるため、大阪に集荷されるはずの商品が減少し、物価高を招いているという指摘が、大阪町奉行によってなされているのであるが、そのさい、大阪に送られる前に処理される商品の取引拠点として指摘されているのが、ほかならぬ下関だったのである。

すなわち、当時赤間関(あかまがせき)といっていたこの下関は、ことに船付きの便利の地であって、天候のいかんにかかわらず諸国の船が輻輳し、それだけに、姦商どもがここに集まり、諸国から上方への品物はもちろんのこと、大阪仕入れの荷物もみだりにここに引留め、高値で売買する、というのである。

あの天保改革のとき、村田清風が下関の越荷(こしに=産物集約)方を拡大強化したのも、こうした状況下でここに集る諸国の商人・物産をめあてに、藩自体が積極的に金融・倉庫業を営もうとしたものだったのである。

とするならば、そのこと自体が、客観的には、幕府が大阪への諸国の物産の流入をスムーズにして、全国的市場を支配しようとする意図と、長州藩の企図するところとがぶつかりはじめていた、といえるだろう。

ところで、この下関周辺は主として支藩長府藩領であったが、清末藩が分割成立してからは、豊前田(ぶぜんだ)以西の竹崎浦・伊崎浦は、この清末領となった。

そして、長府藩の支配する西細江以東が本関といわれ、下関の中心をなした。

136

長州本藩は、享保三年(一七一八)、抜荷(密輸)の唐船打払い事件を契機に、長府藩家臣細川氏より伊崎浦を譲りうけ、ついで同十五年、今浦より伊崎にいたる入江を開作し、伊崎新地を支配下においた。

長府・清末の支藩は、その支配地にそれぞれ役所をおき、その地を管轄した。

本藩も、宝暦十三年(一七六三)に新地開港を行なって、新地会所を設置した。

また、引島(彦島)・竹子島・六連島などには、遠見番所をおき、明和五年(一七六八)には伊崎宰判とした。

このように交錯した支配下にあった馬関を、本藩の統一支配のもとにおこうとしたのが、慶応元年(一八六五)の馬関替地論であった。

すでに、この馬関の管轄を統一しようとする論は、本藩と長府藩との懸案であったのだが、交渉はいっこうに進展せず、一時は外国船等の応接のために設けた応接場については、いっさいを長府藩にまかせて、本藩の係員は馬関から引上げる案すらも提案されたりした。

しかし、長府藩もそれには応ぜず、なんとか現状維持を本藩に願い出るという状態であった。

そこで、本藩は、前議をまげ、以後応接場は本藩・長府藩共同してこれを管理し、両方から応接員を各一、二名出すという規定にしたのである。

本藩・長府藩の交渉をさまたげているものは、馬関をめぐる利害であった。

当時馬関の地の重要性が日ごとに増していただけに、本・支藩ともそこからの利益は失いたくなかった。

長府藩にとっては、たとえそこを本藩へ移管するにしても、それにかわる十分な保障が必要だったのだ。

長府藩からは本藩へあてて、代償として現石三万石内外の田地拝借という要求が出されているのである。

この三万石要求には、つぎのような根拠があった。

馬関凡(およそ)定タル一ヶ年上納物

日切役舷之廉

諸役目之廉

諸益銀凡一ヶ年分

諸入目年々借達之分

米預リ札之義ニ付申上候分

兵備御手当之積リ |

二、五〇〇両

三、〇〇〇両

一、〇〇〇両

六、三〇〇両

一七、二一五両

二〇、〇〇〇両

一〇、〇〇〇両 |

| 合 計 |

六〇、〇一五両 |

このほかに、馬関の諸税および臨時の町民の貢金十ヵ年平均額を録上して、その補給を請い、防備に関しては本藩が中心となってこれを行なえという条件を長府藩は出したから、交渉は結局もの別れとなった。

だが、慶応三年七月には、ふたたび本藩と長府藩の交渉が開始されているところをみると、馬関の統一をめざす当初の意図は、最後の土壇場までつづいていた、とみてよい。

これに対して清末藩との折衝は比較的順調に進み、伊崎・竹崎の地を本藩が管理し、その地の収入に応じて清末藩に米銀を与えるということで、慶応元年十二月七日にはその授受をおえている。

|

元治元年の下関戦争――外国兵がボートから降りて、崖をよじ登って砲台を攻撃するところ

|

この馬関替地論の背後にはダラバーやラウダーなどの国際的商人が暗躍していたふしも、『デ・ビー・グラバ史談速記録』などからは推察されるのだが、たしかに当時の国際的勢力は、この下関の開港をもくろんで画策していた。

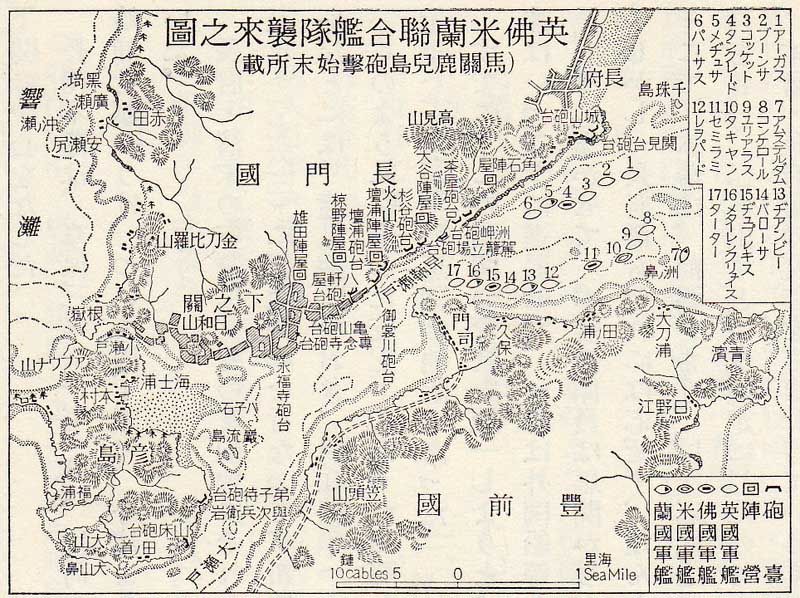

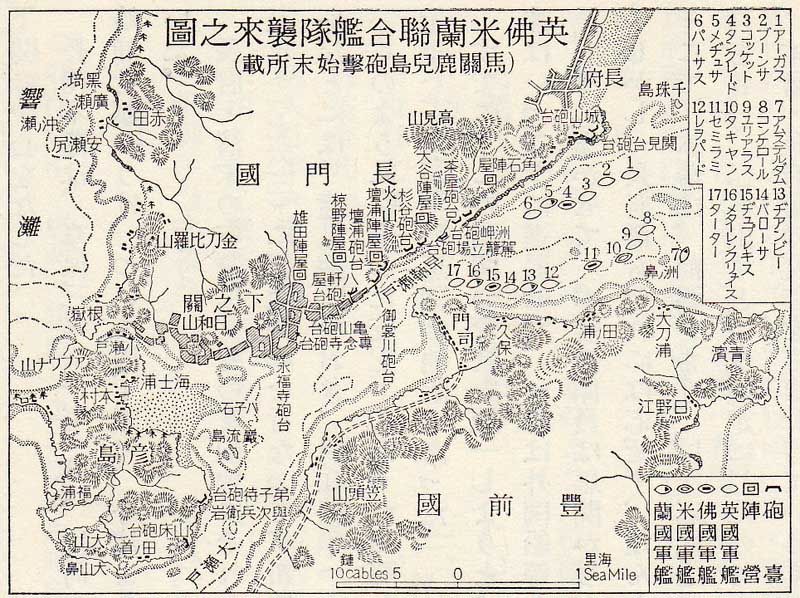

例えば、あの文久三年五月十日以降の長州藩の外国艦船砲撃に対する、英・米・仏・蘭四ヵ国連合艦隊の元治元年八月の下関報復攻撃は、一長州藩に対する懲罰的な行動にとどまらず、当時の支配階級のうち、もっとも強暴なものを撃破することによって、日本の全支配階級に鎖国攘夷計画の不可能なことを思いしらせることにあった。

しかも、攻撃の対象を下関に選ぶことを通して、これら列強資本主義の代表者たちは、下関の開港を企図していたのである。

だから、長州藩と連合艦隊との停戦協定には、まず第一に、外国船の下関海峡通航の自由と友好的な待遇がうたわれている。

そして、攻撃にさいして下関市街を焼払わなかった代償および遠征の費用支払いをめぐって、幕府と四ヵ国との交渉過程では、下関占領が強調されるのである。

その意味するところは、元治元年(一八六四)九月二十二日に、幕府の代表若年寄酒井忠妣(ただます=飛騨守)・外国奉行竹本正雅(淡路守)と、四ヵ国の代表とが横浜で調印した取極書の一ヵ条に、端的に示されている。

すなわち、四ヵ国側が支払えという三百万ドルという莫大な償金は、下関開港とひきかえの形で提案されており、列国代表はむしろ下関開港の方を希望していたことが明らかにされている。

その背後には、幕府の貿易独占の排除と諸藩の貿易参加への支持があり、さらには、従来の幕府独裁にかわって諸藩参加による、形の上では頭に天皇をいただく諸藩連合の形態をとった政治構想によって、幕藩体制をなしくずしに上から改革しようとする意図がひめられていたのである。

このような奥深い意図がひめられていたからこそ、その同じ理由によって、幕府は断固、下関開港を拒否した。

幕府にとっては、そのような政治改革は、たとえ三百万ドルがどのように莫大な償金であろうともそれには代えがたかったからである。

ところが、この交渉過程で、四ヵ国代表の側にも内部にしだいに対立が見えはじめた。

イギリス公使オールコック、さらに一時その代理公使の任にあたったウィンチェスターは、諸大名に貿易参加の便宜を与えることによって、彼らの排外思想を消滅させるという立場からあくまで下関開港を主張したのに対し、フランス公使ロッシュは、しだいに幕府支持に傾いて下関開港に同意しないことを表明した。

ロッシュに訓令を出していたフランス外相ドルーアン・ドゥ・ルイが、下関開港反対の理由を、英・米・蘭各国政府に提示したなかには、イギリスに対する対抗意識がありありと隠しだてもなく語られている。

下関開港のさい、そこに移住するわが国民の保護を確実にするため、若干の兵力を下関におくことを必要とするならば、かかる処置は、シナ海における海軍力を一そう不都合に束縛し散乱させることになる。

これに反しかかる場合、英国人が下関に上陸し、ひとり同地を警備するのに任せておけば、彼らが日本において重要な一地点を占有するのを許すこととなり、同一地点における仏国の政治的利益に少なからず不利となる。

(石井孝著『明治維新の国際的環境』) |

このような列強側の内部に対立をはらみながらも、四ヵ国は三百万ドルという到底、幕府の支払えそうにもない償金をたてに、日本の市場化をめざす彼らの意図を貫徹しようとした。

そして、さらに彼らは幕府に追いうちをかけた。

償金を三分の二免除するかわりに、兵庫の早期開港・条約勅許・税率改訂の三条件を期限付きで幕府に要求したのである。

それは、オールコックの後任として着任したイギリス公使パークスによってリードされた。英艦五隻・仏艦三隻・蘭艦一隻、合計九隻の軍艦を兵庫沖に浮かべて、無言の軍事的圧力を背景としての交渉は、幕府内部に分裂や動揺を与えながら進展した。

兵庫開港は承認されなかったが、慶応元年十月には条約は勅許され、翌慶応二年五月には改税約書の調印がなされた。

従価五ないし三十五パーセントであった安政条約の輸出入税は、一律従量五パーセントに引下げられた。

それは当時清国に適用されていた税則を日本にも適用したものであった。

イギリスを先頭とする列強資本主義は、清国なみの税率を日本におしつけ、日本の列強資本主義への従属化を一歩進めたのである。

結局、償金は免除されず、支払いが延期されただけだった。

幕府は一五〇万ドルを払い、それを引継いだ明治政府が残りを支払った。

このようにして、下関=馬関一帯は、うずまく国際勢力と日本との一焦点を形成していたのである。

2 挙藩軍事体制 top

赤間関も我断然(だんぜん)国体を愧(はずか)しめざるやう開港すべし。

然(しか)らざれば幕薩は申(もうす)に及ばず、遂(つい)には外夷の妖術に陥るならむ。

五大州中江(え)防長の腹を推出して大細工を仕出さねば、大割拠は成就致さざるならむ。

(『東行先生(高杉晋作)遺文』) |

慶応元年、高杉晋作はこう断言する。

木戸貫治(孝允)も、第二次征長戦の危機に直面していた慶応二年七月に、馬関の軍事的意義の重要性を強調して、この馬関の守防こそが長州藩第一の急務であり、この地帯を万が一にも敵の自由に任せたならば、たとえ萩をどのように防禦したところで、戦わずして敗れてしまうのは必然だ、と述べた。

前節でみた馬関は、長州藩にとってもっとも重要な拠点だったのである。

高杉が馬関で挙兵したのは、十分意味があったのだ。

その馬関に、慶応元年四月、これまで京都から但馬(たじま=鳥取県東部)へと潜伏していた桂小五郎(同年九月より木戸貫治)が突如姿を現わした。二十六日夜のことである。

翌朝、伊藤俊輔(博文)はその桂を旅宿桶久に訪(おとの)うた。

元治元年の四ヵ国連合艦隊下関攻撃の報を聞いて、伊藤が急遽イギリスから帰って以来はじめての桂との出会いである。

「互に生死の巷を往来しながら、今日無事に再会するを得たるを悦び、感極って落涙を止め得ざりしといふ」と、『伊藤博文伝』は伝えている。

そのとき、伊藤は桂にいった。

「自分は親しく海外の実況を目撃したが、日本がこれから興隆を図ろうとするならば、今後は開国方針をとって万国と交通するのほかはないと思われる。

ただし、そのためにこそ大政の統一を内に定めなければ、国威を外に伸ばすことはできない。

よって我々は、勤王倒幕の機運がようやく熟してきた目下の趨勢に乗じ、断固として防長の武力を挙げ、その統一の大業を助成する覚悟を固めなければならない」

桂もこれに賛成した。

そして、相ともに長州藩をあげて人心の糾合をはかるために尽力しよう、と誓いあったのである。

ここではもはや、攘夷はいかなる形においても放棄されている。

開国の必然が認識され、開国こそが今後の日本の進むべき方向と確認されているのである。

と同時に、その開国を実現し、万国に対して国威を伸ばすためにも、国内の統一を図ることが急務であり、そのためにこそ、勤王倒幕が喫緊の課題であること、さらに、いまやその実現には、防長二州の武力をあげて戦わねばならないことが、桂と伊藤という、かつての松門の尊攘派志士二人によって確認され合っているのだ。

もはや、彼らは尊攘派の殼をぬぎ捨てていた。それは高杉にしても同様であったことは、先の高杉の馬関開港の戦略論からも明らかだろう。

すでに彼らには、あの尊攘派にみられた名分論的な観念主義も、それにしがみついた激情的な暴発もない。

来島又兵衛や久坂玄瑞らが禁門の変に敗退し、藩内ではいわゆる“俗論”派が権力を握ったとき、高衫らのなによりの目標は藩是の挽回であり、藩権力の奪取であった。高杉が九州に脱走し、九州連合策によって“外”からそれを試みようとして失敗したとき、彼ははじめてその克服策を“内”に見出した。

伊藤らと諸隊の一部を率い、瀬戸内地帯の豪農商・村落支配者層に訴え、民衆によびかけての馬関の挙兵がそれであった。そして、みごとに成功した。

この過程をくぐりぬけることによって、彼らは討幕派へと転回し、成長した。

討幕派には、馬関挙兵を成功に導いた“内”の拠るべきものがなんであったかが、その挙兵の過程から学びとられていた。

反封建的な一揆的エネルギーの上に立った“庄屋同盟”的な基盤こそが、対“俗論”派戦に究極の勝利をもたらせたことを、彼らは皮膚で感じとっていたのである。

もうひとつ、この討幕派は、あの尊撰運動のいきつくところが、いまや第二のインド、第三の清朝の道であることをも悟っていた。

先進列強資本主義の前に、植民地ないし半植民地化されたこれらの国々の姿が、リアルに、一歩まちがえば明日の日本の姿として映じていた。

リアルに映っていたからこそ、その危機意識は深刻であった。

この危機からの脱出――それは藩権力の奪取であり、その藩権力による倒幕への「大割拠」こそが当面の課題とされたのである。

尊攘派は、草莽の志士の有志的な横への結合によって、既存の権力機構によることなく、各地に孤立分散的に挙兵し敗北した。

しかし、討幕派はもはやその方法はとらない。尊攘派のうち出した幕藩体制否定の論理は内に継承しながらも、いやそれを継承するがゆえに、討幕派はなによりも“勤王倒幕”をめざしたのであり、幕府と武力をもって対決しようとした。

そしてその場合、草莽的孤立分散に代るに、藩機構に依拠した「大割拠」でみずからの態勢を固めようとした。

では、それは、既存の権力機構へ依存する逆コースであったのか。

桂は、慶応元年七月、対馬(つしま)藩士大島友之丞にあてていみじくもいった。

今日の長州も皇国の病を治し候にはよき道具と存申候。 (『木戸孝允文書』第二)

第二次征長に直面して、「今日の長州」を「皇国の病」を治す「よき道具」とみるこの桂の論理――ここには、彼ら討幕派が依拠しようとした既存の権力=藩(長州)の意味がなんであるかを明白に示している。

彼らの依拠しようとした藩とは、「皇国の病」を治す、すなわち、武力討幕のための“道具”であり、“手段”にほかならなかったのだ。

“道具”としての藩、“手段”としての権力機構、その藩体制を固めるために、次々に手はうたれた。

政務の簡略化がはかられ、機構の簡素・統合によって、権力の集中がもくろまれた。

人材登用もなされた。分散化した支配機構にかわっては統合による機能の統一が志向され、固定・無実化した伝統的身分にかわっては個々の人材の能力が人選の基準とされた。

そこには、幕藩体制の支配原理とは別個の原理が用意されはじめている。

そしてその中枢に、討幕派のメンバーはそれぞれの役職を担って位置した。 |

木戸孝允像

|

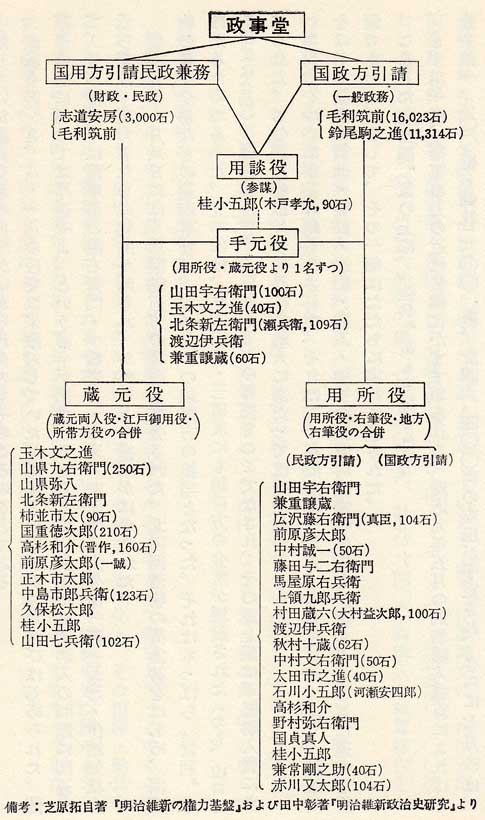

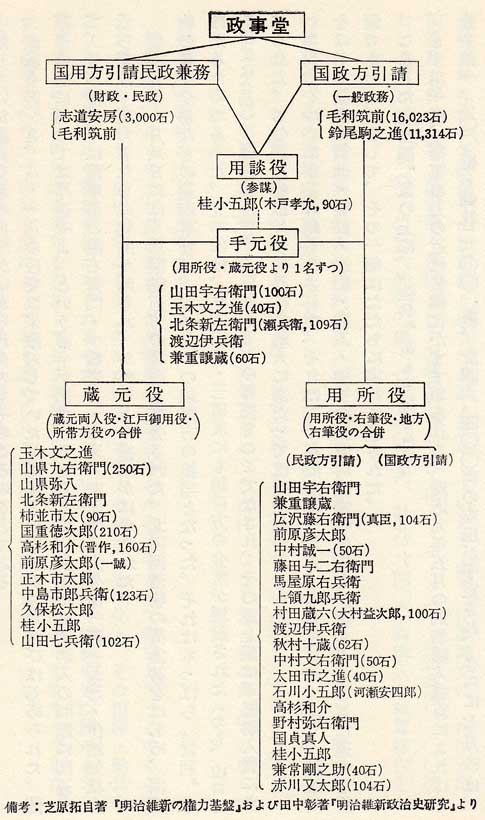

いま試みに、慶応元年五月七日から翌慶応二年六月七日までの間の、長州藩の主要な諸役のメンバーをみると左図の通りである。明治維新になじみの深い顔ぶれをそこに数多く見出すことができる。

これらのノンバーによって、長州藩の“富国強兵”化ははかられたのだ。

慶応元年八月から九月にかけて、桂や高杉らは馬関へ出張し、越荷方頭人となった。

いったん中絶していた薩長交易の再開がはがられたのもそのころのことである。 “薩賊会奸”と、八・一八の政変以来敵対していた薩摩藩との接近がふたたびはじめられた。

薩摩藩の船に対しては厚遇せよ、という藩令が出されるとともに、銃砲や艦船購入の問題に関連して、長州藩からは薩摩藩の桂右衛門・小松帯刀・市来六左衛門・大久保一蔵(利通)・伊地知壮之丞ら老臣・実力者たちに物品が贈られ、彼らとの接触がはかられた。

慶応元年十月八日には、馬関越荷方の権限も拡張された。北国回漕物の荷為替をはじめ、国産物の藩外交易などの通商事務は、すべてこの越荷方の担当となった。それはもっぱら“営利”をはかるためであった。

翌年には、萩・山口・三田尻にも越荷方の会所が増設された(のち、山口と三田尻は合併)。

唐反物(羅紗(ラシャ)・呉呂服(ゴロフク)など)の専売もここでなされ、その運上銀は軍艦購入費にあてられた。

この唐反物以外の商品にも輸入にあたっては運上銀が課せられた。

撫育方を中心に事業計画もなされた。それは三十年間を第一期とする長期計画であり、製蝋局をはじめ製紙・製油・製鉄・造船・織工・染工の撫育局直営の各局を建設しようとした遠大な計画であった。

そして、その一部はただちに実行に移された。こうした“富国”策の上に、“強兵”策も実施された。

まず第一に、藩軍事力の近代装備化がすすめられる。慶応元年五月の武器購入概算によれば、装条銃一、八〇〇挺・剣銃二、〇〇〇挺、計四六、四〇〇両の支出が予定され、さらに七月には、当時長崎にあって薩藩士山田新助・同吉村荘蔵と変名していた井上馨・伊藤博文は、桂小五郎・前原彦太郎(一誠)・広沢藤右衛門(真臣)ら藩政府要員あてに、ミネーゲペール短筒四、一〇〇梃・七七、四〇〇両、ゲペール銃三、〇〇〇梃・一五、〇〇〇両、計九二、四〇〇両購入の概算報告をしている。 |

|

これらの外国製武器の購入や艦船の買入れが、のちにみる薩長同盟の背後の主要な一環をなすわけだが、その背景には国際商人も介入していたのである。

イギリス商人グラバーは、後年みずからのことを「徳川政府の叛逆人の中では、自分が最も大きな叛逆人だと思った」と、その『デ・ビー・グラバ史談速記録』で語っている。

維新変革の裏には、こうした“死の商人”の影もつきまとっている。

“強兵”のための人材登用もなされる。

村田蔵六、のもの大村益次郎が、長州藩慶応軍政改革の中心人物として登場してくるのもこのときのことである。

慶応元年から翌二年にかけて、軍事力の統一・集中化と、その指揮・動員を便ならしめるための機構整備がなされるのだが、そのさい村田は、諸隊や世祿の家臣団のみならず、さらに農・町民から青年を採用して兵式訓練を行なうべきだ、という改革案をもっていた。

それは明治になって山県有朋によっておし進められる徴兵令への接近を示している。

さらに、この軍政改革にょって挙藩軍事体制が確立された。

家臣団の隊編成はいうまでもなく、足軽・中間以下も、軍事力に動員可能なものはすべて隊編成され、諸隊も農(商)兵隊も、あるいは支藩の隊も、いっさいが藩軍事力として組みこまれた。

そして、その中心に干城(かんじょう=国防)隊がおかれた。

この干城隊は、もともとあの元治の内戦にさいして、“正”・“俗”両派対抗の鎮定をはかるべく、中立派家臣団(鎮静会議員)によってつくられたものであったが、いまやその干城隊の総督に永代家老福原越後の養子福原(鈴尾)駒之進がなり、佐世八十郎(前原一誡)が頭取を兼任、さらに山内梅三郎が総督見習となり、山内は同時に奇兵隊総管をも兼掌した。

この干城隊を諸隊以下の上において、その指揮の元締とすることは、高杉ら討幕派の意図するところであった。

すでに、慶応元年(一八六五)三月には、諸隊は一〇隊一、五〇〇人とされ、各隊の総督・定員・営所が定められ、組織の統制強化がなされていたが、いま、干城隊を基軸に、いっさいの藩軍事力をその統轄下におき、討幕派がその主導権を握ろうとしたのである。

だからそこでは、もはや自由な農(商)兵の取立ても許されないし、私的に軍事力を編成することも認められない。

農・町民の諸隊への入隊も厳重な制限下におかれる。

それまでに各地で編成されていた長兵に注意深い関心が払われたのもそのころのことである。

まさに、第二次征長という異常な危機を前に、縦の深さにおいても横の広さにおいても、討幕派の主導権のもとに、藩内全軍事力が再編・統一され、集中化され、その動員態勢が整えられたのである。

桂小五郎がいった「防長二州粛然(しゅくぜん)深夜の如き形情」とは、このような討幕派の指導権のもとにとられた挙藩軍事集中体制にほかならなかった。

いまや、どこからみても指導権は討幕派にある。討幕派こそが全長州藩を掌握し、その全軍事力の頂点に立っていたのだ。薩長同盟は、かかる時点で結ばれる。

3 薩長同盟 top

一、戦と相成ったときは、すぐさま二千余の兵を差し登らせて、現在の在京兵と合し、浪華(大阪)へも千ほどの兵をおき、京都・大阪の両処を相固めること。

二、戦の趨勢が長州の勝利になるようなときは、薩摩藩は朝廷へその旨を告げて尽力すること。

三、万一戦に敗れることがあっても、一年や半年で長州が潰滅するようなことは決してないから、その間に薩摩藩はいろいろと尽力すること。

四、現状のまま幕兵が東帰したときは、きっと朝廷へ申上げ、すぐさま長州の冤罪(えんざい)がとけるように尽力すること。

五、兵士を上国させた以上、一橋・会津・桑名等が今のように勿体なくも朝廷を擁して正義をこばみ、周旋尽力の道を相遮っているときは、ついに決戦におよぶ以外にないこと。

六、寃罪もとけた上は、薩長双方は誠意をもって相合し、皇国のために砕身尽力することはいうまでもなく、いずれの道にしても、今日より双方皇国のために皇威を相輝かせ、回復させることを目途に、誠心を尽し、きっと尽力すること。 |

慶応二年(一八六六)正月二十一日(あるいは二十二日ともいう)、この六ヵ条よりなる薩長同盟が、京都で小松帯刀・西郷吉之助(隆盛)・木戸貫治(孝允)との間でとり交わされた。

その仲をとりもち、同席したのが坂本竜馬である。

中岡慎太郎もその間を奔走していた。

この同盟でまず気づくことは、幕府との一戦を想定しながらも、勝ちそうな場合、負けそうな場合、さらに非開戦の場合と、あらゆる局面を予想して盟約をつくっていることだ。

こうした考え方は、明らかに尊攘派の挙兵のときとは異なっている。

討幕派へと脱皮していた彼らは、もはや尊撰派にみられた一発主義はとらない。

そこには冷厳に状況をみざわめ、現実的な政治的判断が下されはじめているのである。

と同時に、こうした幅広い盟約にしなければならなかったのは、背後の薩長の藩情がそれぞれ異なっていたこととも関連しよう。

幕府との対決を余儀なくされ、たとえ一戦交えても半年や一年はもちこたえる挙藩軍事体制を整えている長州藩と、そこまではまだせっぱつまっていない薩摩藩。

だが、「機会」こそ大切なのだ。「いつでも正義家は機会を失し候等の事は、その例し少なからず」とは、この同盟の再確認を坂本に求めた慶応二年(一八六六)正月二十三日付の木戸の手紙の一節だが、なんとかこのチャンスを失いたくないという長州側の気持がよくあらわれている。

もう一つ注目してょいことは、「皇国」という、まさに万国対峙のための統一国家形成という目標が、両藩のこれまでの対立をふみこえて、「今日より双方」とも協力する姿勢で確認されていることだ。

当時の複雑な国際勢力下にあればあるだけ、そのことは緊急の課題でもあった。

「昔時と違、当今御国一度乱候(みだれそうらはば)、魯英(ロシア、イギリス)始(はじめ)うかうか見物計(ばかり)は仕間敷(つかまつりまじく)は必然」である。

ことがいったんおこれば、イギリスやフランスは対馬・壱岐・佐渡を、アメリカは南七島を、ロシアは蝦夷を占領するだろう。

ぼやぼやしていると淡路島もあぶない、と文久三年(一八六三)十月に警告を発したのは、幕府内で開明論者のきこえ高い大久保忠寛(一翁)であるが、こうした日本の周辺をめぐる列強の圧迫・競合は、この時点ではしだいに国内勢力と政治的に結びつきを強めつつあった。

幕府が長州再征という大冒険をあえて行なったのは、もっぱらフランスの援助を期待したからである。

そして、フランスからの経済使節クーレーとの間には、慶応二年(一八六六)八月、総額六百万ドルの借款契約が成立する。

その代償に幕府が与えようとしたものは、フランスの対日生糸貿易の独占であった。

そして、その後も幕府はフランス公使ロッシュとの問にいちだんと親仏政策を強めていくのである。

一方、イギリス公使パークスも、幕長開戦までの段階では依然幕府を日本の中央権力と認めていた。

だから幕府の政策転換によって、朝・幕・藩関係の自主的調整に期待をかけていたのである。

また、その後も“中立”政策をとろうとしていた、とされる。

だが、その自主的調整への期待にしろ、“中立”政策にしろ、それはイギリスのめざす資本の要求が阻害されないかぎりにおいてであったことはいうまでもない。

こうした列強資本主義の交錯する利害関係の中で、「皇国」という統一国家をつくり出すことは、いまや日本の“独立”を保つ上にも緊急かつ重大な課題だったのである。

さらに国内では、たかまる百姓一揆のときの声が全国をゆさぶっていた。

物価騰貴や民衆への負担の増加は、開国以来、時とともにたかまる傾向にあり、それが階級的な矛盾・対立をはげしくさせつつあったが、第二次征長によってそれはいっそう激化された。

慶応二年五月、将軍の征長大本営にほど近い西宮からおこった一揆に端を発して、たちまち大阪周辺は一揆の鯨波(げいは=喊声)にどよめいた。

五月十四日の大阪の町々の米屋や酒屋を襲う群衆の七、八十人を大阪町奉行所の役人がとらえて、「発頭人は誰か」と追及したとき、彼らは異口同音に答えた、という。

『発頭人は当御城内においでなさる!』

大阪城には将軍家茂(いえもち)がいた。民衆は、一揆の真の原因がどこにあったかを知っていたのだ。

だからこそ、前越前藩主松平慶永(春嶽)は、当時老中板倉勝静(かつきよ)にあて、このままでは「人心の帰向」は計りがたく、いかなる「禍胎(かたい=過ち)変乱」になるやもしれず、いまこの第二次征長出兵中に京・摂に動乱がおこったならば、天下の大勢は中断し、漕運(船便)の路もとだえ、征長軍も分裂してどうにもならないようになるかもしれないと、征長の前途を深刻に案じた手紙を寄せている。

同じころ、薩摩藩の島津久光・茂久(忠義)父子が、「皇国」の「危急存亡」とそのよってくる責任の所在を指摘しつつ、大阪をはじめとする近畿一帯、あるいは江戸の権威をはばからないで大法令犯す一揆・打ちこわしの現状とその原因を述べ、このうえ兵端を開いた場合には、「争乱日長し、率土(そつと=国中)分崩(ぶんぼう=ばらばらになる)救うべがらざるの勢」になることは明らかだと、第二次征長に反対しているのも、十分理由のあることだったのだ。

かかる内外の情勢を前にして、西南雄藩の薩州と長州とが、それまでの対立をふみこえて結んだ薩長同盟の意義は大きかったといわなければならない。

この薩長同盟から九ヵ月後の慶応二年十月、馬関で長州の木戸(同年九月より準一郎と改名)、広沢兵助(真臣)・久保松太郎と薩州の五代才助(友厚)らが会見した。馬関を中心に、日本中の産物を残らず買い受け、大阪に運びこむことによって大商売をやろうというのだ。

つまり、長州と薩州で日本の市場を握ろうというのである。

十一月、坂本竜馬の周旋のもと、木戸・久保らが参画して、五代と広沢との間につぎのような「商社示談箇条書」が結ばれた。

一、商社の盟約はお互いの藩名をあらわさないで商家の名号を唱えること。

一、同社中の印鑑は互いに取替えておくこと。

一、商社組合の上は、互いに出入帳をもって公明に計算をし、損益は折半とすること。

一、荷物船三、四隻を備え、薩藩の名号にして薩藩の旗を立てること。

一、馬関の通船は、品物によらず上下とも差止め、たとえ通行させなければならない船であっても、

まだ改めがすまないからといって引止めておく。これはこの商社のもっとも緊要な眼目であること。

一、馬関通船の場合は、二十五日前に商社に通信すること。 |

馬関のもつ意義についてはすでにふれた。いま、その馬関をおさえることによって全国的市場を握ろうというのだ。

「馬関の通船を塞ぎ、浪花の運送の路を絶ち、馬関をして浪花に換えさせよう」

とも、この頃の長州の一史料はいっている。

しかも注目すべきことは、この「商社示談箇条書」の締結にも、薩長同盟と同じように坂本竜馬が一枚加わっている点だ。

坂本といえば、彼の主宰した海援隊は、その規約がいうように、「運輸射利、開拓投機、本藩ノ応援」を目的としていた。

そして、その際の拠点には、大阪・兵車・下関・北国要地(敦賀・三国・新潟など)・函館があげられている。

つまり、大阪以西の西日本・裏日本から北海道にかけての物産の流通を握り、あるいは海島の開拓でひともうけしようというのである。

そういえば坂本の海援隊に対して、陸援隊の隊長となった中岡慎太郎(当時石川清之助と変名)も、慶応二年十一月の意見書の中で、

「大阪辺の豪商と結び、洋商公会の法に習ひ、商会を結び、下関・大阪・長崎・上海・香港等へ其の局内の者を出し、大に国財を養ひたらば、海軍の助になるべし」

といっている。

坂本や中岡が、国内交易ひいては海外貿易に着目していることは明らかであろう。

中岡が大阪・下関とともにあげている長崎は、高杉も、ここを根城に対アジア・対英米貿易をすれば「便利宜敷(よろしく)と存候」といっていた。

事実、薩長はじめ西南諸藩の多くはこの長崎を拠点としていた。

いうまでもなく、ここは外商との取引きの場であり、武器密輸の最大ルートであった。

――長州人が長崎で小銃七干挺を買入れた趣については、先達て申上げた通りです。

その後挺数は分らないけれども、大砲も相応に購入しています。

……英人グラバーも近頃馬関に参り、長藩桂小五郎らへも面会いたし、彼より余程ていねいに会釈……。

(『忠義公史料』) |

この慶応元年九月二十九日付の、当時小倉藩にいた園田彦左衛門の薩摩藩あての報告書を見ても、グラバーをはじめとする“死の商人”たちが、長崎を舞台に武器売込みに暗躍している一端をうかがうことができる。

いまや、薩長は、薩州(琉球)~長崎~馬関(長州)を基軸にして、さらに大阪を拠点に組み込むことによって全国的市場へ乗出し、支配しようとした。

同時にそれは、国際貿易への拠点をも包みこんでいるのだ。

薩長同盟が、対幕戦争への攻守同盟的な軍事盟約とするならば、「商社示談箇条書」はその経済的な基礎固めとみてもよいだろう。

つまり、幕府との政治的・軍事的対立を秘めた薩長同盟は、全国的市場の統一支配をめぐる対抗をももつにいたったのである。

ところで、この薩長のめざすところは、幕府がフランスと結んで対外貿易の独占をはかろうとしているかぎり、そう簡単に実現するはずはない。

幕府とても、慶応三年六月には、山中(鴻池屋)善右衛門をはじめとする特権商人を動員して「商社」を兵庫につくり、その翌七月には江戸・大阪に「国産改所」を設置して、諸藩専売仕法の統制をねらっているのである。

いや、幕府がそうした意図をもてばもつだけ、そして薩長が、さきの目的を実現しようとすればするだけ、この両者の正面衝突は必然ともいえる。

木戸は慶応三年四月、広沢にあてていっている。

この節諸方の模様を窺ってみると、いずれも一振起の形勢である。今日のわが長州と幕府との関係は、おそくとも四、五月頃までに一決局をつければ、ひとまず静謐(せいひつ)にでもなるだろうか。

しかし元来幕長はともに天をいただかないような形勢だから、幕府としてもわが長州を滅ぼし去らないではその志をえないわけだ。

結局、双方いずれかが相倒れるまでは、真の静謐もむずかしいかと思う。 (『木戸孝允文書』) |

三井や鴻池など三都の商人たちは、この二つの対抗にふたまたをかけていた。

これまでみてきたところからみれば、商人の立場からはそれは当然ともいえる。

そして彼らは、討幕の土壇場で軍事的・政治的勝者にわが身を託したのだ。

二つの対抗する路線が、全国的な商品流通の掌握をめざす対抗の側面をもっていたからこそ、その勝利者への三都特権商人の馬の乗りかえも、さしたる抵抗なしにできたのである。

そして、以後急速に彼らはその勝利者と密接な結合関係をつくって、のちの財閥の素地を固めるのである。

4 討幕決戦 top

やたらに進発進発と、やがて神罰あたるぞよ此末へ知らず

将軍を大阪まで進発させての幕府の第二次征長は失敗におわった。

“四境の役”と長州側がよんでいるこの一戦は、慶応二年六月七日の幕艦の大島郡砲撃にはじまり、芸州・石州・小倉の各方面で戦われた。ときに一進一退はしたものの、大勢は幕府の敗退が明らかだった。

長州討幕派の主導する軍事挙藩体制はみごとに威力を発揮したのだ。

| 士気横溢、敵愾(てきがい)の情澎湃(ほうはい)として緊張の気二州の天地に満ち、赳々(きゅうきゅう)たる武夫は言を待たず、田夫野人と雛(いえども)国難に赳(おもむ)かんとするに至り、令せずして奮ひ、命せずして起も、老若婦女に至るまで、或は輜重(しちょう)運輸を助け、或は硝薬兵器の製造等に従ふ等、競ふて奉公の誠意を発揮せり。(『防長四境之役』) |

これは藩主への忠誠心を強調した王政復古史観で語られてはいるか、民衆を立ち上がらせたことは事実であり、民衆をしてそうさせた指導性を討幕派が発揮したことも疑いない。

慶応二年二月、開戦を前に三十六万部印刷・頒布されたというパンプレットは、『長防士民合議書』と名づけられているし、閣老をはじめ征長の諸侯へあてた書は、「長防士民中」の名をもって出されている。

ここでは討幕派は士民の一体性を意識的に強調しているのである。

こうした民衆を意識しての指導性は、藩外出兵のさいのつぎのような布令となる。

石州の路傍に立てられた出兵の檄(げき)の中の「懸令条々」である。

一、当御領民を騒がし候もよんどころなき次第に付、何かと難儀の廉(かど)もこれあるべきに付、

遠慮なく訴え出ずべし。それぞれ詮議を遂ぐべき事。

一、兵火のために難渋飢渇に及び候村々は、訴え出次第速に処置すべき事。

一、兵士乱妨(らんぼう)堅く相禁じ侯。自然之儀も候はば、速に訴え出ずべし。きっと厳科に処すべき事。

丙寅(慶応二年)六月 (『防長回天史』) |

高杉晋作が、小倉出兵にさいして、肥前中津等に投すべき一書の主意に、まず征長軍の所業を述べて、

「数多(あまた)の民家を焚掠(ふんりゃく)し、無辜(むこ=罪のない)の人民を斬殺し、暴悪至らざる所なし、是皆堂々たる官軍の所業にあらずして姦吏の陰謀なる事疑ひなし」

と断言し、いまややむをえずそれに対して長州は義兵を挙げ、これらの奸吏を囚縛して曲直をただすのだ、といい、

「全く貴国の境界を犯略するにあらず、速に“人民安堵”、各よろしく其職業を尽すべきの貴論あらんを懇願する耳(のみ)」(『東行先生(高杉晋作)遺文』)

と述べているのも、その地の民衆の支持、少くとも民衆を敵に廻すことを避けようとしていたからにほかならない。

こうした主旨のものは、たんに小倉方面のみでなく、長州軍の出兵した各地の沿道に同じように出されているのである。

明らかに討幕派は、藩内外とも民衆を意識し、民心の掌握につとめていることがわかる。

一方、幕府の側は、将軍大本営の大阪の地をはじめとして、征長軍の背後を一揆・打ちこわしにおびやかされていたことはすでにみた。

紀州藩の先鋒総督徳川茂承(もちつぐ)が、征長戦まっただなかの慶応二年七月四日に、先鋒総督の辞表を提出したのも、たんに副総督本庄宗秀との齟齬(そご=ゆきちがい)だけが理由ではあるまい。

紀州藩内は、征長軍の人夫のかり出しに犬動員をかけられ、物価の高騰になやむ藩内八郡の大庄屋たちが藩にそっぽをむき、藩内は一触即発、一揆の危機一歩手前までになっていたのだ。

先鋒総督の辞表提出にあわてた幕府は、将軍の直書をもった特使を派遣して本庄をやめさせ、徳川茂承をなだめすかさなければならなかった有様だったのである。

慶応二年七月二十日の将軍家茂の大阪城での客死のあとを、宗家を継いだ一橋慶喜がうけて第十五代将軍の座につくが、その年十二月二十五日には、三十六歳の孝明天皇が不帰の客となった。

その急変した死にざまに毒殺のうわさはすぐひろまった。

半月後の慶応三年正月十一日には、長州の豪長商中野半左衛門の日記にすら、このことが書きしるされていたことはすでに述べた。

攘夷主義者孝明天皇の死は、開国路線をうち出していた討幕派の画策をいっそう容易にさせた。

いや、容易にするためにこそ毒殺劇はしくまれたのだとする見方すらある。

年少の明治天皇が即位して、それまで追放中の岩倉具視(いわくら・ともみ)をはじめ王政復古派の公卿たちが、公然と政治活動をおこすのである。

慶応三年には、一揆・打ちこわしの高いまりは、一転「ええじやないか」の民衆乱舞へと変わる。

そして、そのなかで倒幕への画策が進められる。

慶応三年(一八六七)十月十四日、長州藩主父子の罪がゆるされ、異例の形式になる討幕の密勅が、薩長両藩の大久保と広沢の手に渡された。

長州からとり除かれた“朝敵”の名を、逆に今度は幕府におっかぶせようとしたのだ。

だが、その同じ日、土佐藩のすすめによって幕府は大政奉還を行ない、間一髪、討幕の名分をむなしいものにさせた。薩州と長州、それに土佐藩が加わり、芸州なども参加して、討幕の路線と大政奉還(公議政体論)の路線とが競合し交錯する。

幕府は公議政体論をふりかざして諸大名会議を開き、実質的には徳川氏がその主導権を握ろうとした。

坂本竜馬も、当初は武力発動を考慮にいれて、討幕派と相通ずるものをもっていたが、大政奉還が実現するや「不戦」へと変わった。

公議政体論を主張する一派がしだいに政局をリードしはじめた。

この情勢に討幕派のうった手が、十二月九日の王政復古クーデターとそれに引続く小御所(こごしょ)会議であった。

そしてそれはたしかに功を奏した。

だが、ふたたび公議政体派の反撃も準備される。

大久保利通は、明治元年(一八六八)一月三日、そうした状況を岩倉にあてて訴えた。

「皇国の事凡(すべ)て瓦解土崩、大御変革も尽(ことごと)く水泡画餅(がべい=無駄ごと)と相なるべくは顕然明著といふべし」と。

この討幕派のゆきづまったギリギリの局面を打開する最後の手段としてうたれた手が、挑発による武力発動であった。

大久保が岩倉に訴えたその日、鳥羽・伏見の戦の幕は切って落とされた。

慶応三年(一八六七)八月、伊藤俊輔(博文)は品川弥二郎(当時橋本八郎と変名)にあてて、後藤象二郎のいう公議政体論は、「天下の正道」ではあるが、要は「勝負一決の上」でなければと、武力決戦が先決であることを述べていた。

その討幕派がこれまで必死におしすすめてきた武力決戦がいま開始されたのだ。

鳥羽・伏見の戦による緒戦の討幕派の勝利は事態を一変させた。

全政局の主導権はしだいに武力討幕派へと移った。

三月十四日には五ヵ条の誓文が出され、ついで四月十一日には江戸開城がなった。

上野戦争から東北戦争へ、さらに五稜郭(ごりょうかく)の戦へと、戦火が拡がるごとに、討幕派出身の維新官僚たちは、新しい権力を手中に収めた。

この戊辰(ぼしん)戦争の第一線に、長州軍は大動員された。

そして、戊辰戦争の完全な勝利は、徳川氏を中心とした統一権力の可能性を一掃し、討幕派出身の維新官僚による明治天皇制国家構築の第一歩を印せしめた。

top

****************************************

|