|

****************************************

Index 吉田松陰 ・

高杉晋作 ・ 坂本竜馬

・ 中山みき ・ 大久保利通

・ 年表

この章を読むまえに

太平洋の西の端に跳び石のようにつらなる日本列島、今から百二、三十年前この日本列島には、およそ三千万の人々が住んでいました。

その社会の支配者である幕府は、海が交通をむずかしくしているのを利用して、厳しく国をとざす政策をとっていました。

日本の人々は、そのために海のむこうに何があるか、何がおこっているかを知ることができず、また海をわたることも禁止されて、その日その日をすごしていました。

しかしそんな状態のうちやぶられる日がきました。

すでに十八世紀の終り頃から、ヨーロッパの船が日本の近海今日本の港へ、時々姿をみせるようになっていましたが、十九世紀になると、それがますますさかんになりました。

ヨーロッパ諸国は領土や産物や市場を求めて、はるばるこのアジアの東のはてまで、やってくるようになったわけです。

こうしてヨーロッパの国々や、新しく興ったアメリカは、日本を無理にでも開国させようとします。

さてどうしたらよいか、その頃の日本には、用意らしい用意もありません。

長いあいだ鎖国のもとで、うかうかと日を送ってきた幕府は、むずかしい立場におちいってしまいます。

けれども危機はそれを克服する人間をつくりだします。

ヨーロッパやアメリカの勢力にどんなふうにむかったらよいのか、日本をどういう方向にもっていったらよいのか、そんな問題に必ずしも過去にとらわれないで、考えをめぐらす人々がふえてきました。

この章はそういう問題をもっとも真剣に考えていった、一人の若い武士の物語です。

1 ペリーの来航 top

あわてふためく江戸幕府

一八五三年(嘉永六)の旧暦六月三日といえば今日の暦では七月八日、この日、江戸湾の入口にある相模国浦賀(神奈川県横須賀市)の町は、大騒ぎでした。

大きな蒸気船が四艘も沖合いに現われ、風があるのに帆をたたんだままで進み、やがて午後五時頃には町の沖合いにでんと錨をおろしたのです。

これらの蒸気船はペリー提督にひきいられたアメリカ艦隊の軍艦でした。

ペリーは大統領から日本を開国させるようにとの指令をうけ、一八五二年十月にアメリカの大西洋岸の港を出発し、はるばるケープ・タウンからセイロン、シンガポール、香港をまわってこの日、浦賀沖へ着いたのでした。

浦賀につめている幕府の役人たちや各藩から防衛にきていた武士たちは、あわてたり緊張したりしました。

彼らはさかんに江戸へ伝令をとばしました。

将軍のお膝元江戸は大騒ぎとなりました。

海辺に屋敷をもっている人たちは身に危険を感じて安全なところへ立ち退こうと家財をもち運ぶし、また武器を整えにはしる人たちもいて往来はにわかに混雑してきました。 |

日本人がかいたペリー像

|

その江戸を六月四日の夜に出発して浦賀へいそぐ一人の若い武士がありました。

交通どめになることを恐れて、この武士の心はとぶように急いでおりました。

やせがたのこの武士は長州藩の吉田松陰といい、まだ二十三才の青年でした。

六月五日の午後十時ころ浦賀へついた吉田松陰は、翌朝にはさっそく高台からアメリカ軍艦の様子を観察しました。

それらは陸地から一キロメートルと離れないところに錨をおろしており、どの軍艦にも大砲を二十門以上も積んでいました。

しかも脅しのために大砲を撃ちとどろかせたり、勝手に海岸のあたりを測量したりしていました。

「これでは勝てない。大砲も軍艦も日本のもっているものなど到底およばない。」

松陰の驚きは大変なものでした。

その驚きはすぐ絶望にかわり、そうして絶望は無能な幕府にたいする怒りにかわりました。

彼は友人につぎのような手紙を書いています。

「あまりに考えがないからこういうことになるのだ。幕府のこのあわてぶりは、憐れなものだ。」

象山先生も浦賀へくる

おりから浦賀にはその頃有名な蘭学者である佐久間象山(一八一一〜六四年)の一行が、やはりアメリカ軍艦の様子を見るためにきていました。

象山は信州の松代藩の武士でしたが、オランダの学問を研究する学者としての名は全国にとどろき、江戸に塾を開いていました。

彼はまえから鎖国の日本がどうあるべきかについて考えをめぐらしている、見識のたかい学者でした。

松陰も彼の弟子の一人でした。

日本の国をうれえる松陰は、象山らの一行と真剣に議論を戦わせました。

「私が前々から日本の国の護りについてやかましくいっていたのを、幕府が聞き入れなかったからこういうことになるのだ。

このうえは陸上で接近戦をやるほか勝ちめはない。」

と象山は激しく説きました。このとき象山はすでに四十二才。

若い松陰は昼といわず夜といわず象山のところへゆき、彼の意見に耳を傾けるのでした。

しかし幕府の態度は、象山、松陰のふんがいにもかかわらず、すこぶるあいまいでした。

鎖国政策をつづけていたため、アメリカ軍艦と戦うだけの準備もなければ決心もつかず、また開国にふみきることもできませんでした。

結局幕府は浦賀でアメリカの国書を受取り、ペリーは翌年の春、幕府の返答をききに再び来航すると言い残して、いったん琉球や南中国へ去りました。

前からも先生として尊敬はしていたものの、この事件があってからの吉田松陰は、佐久間象山の説く日本の在り方についてのすすんだ考えに、すっかり魅せられるようになりました。

それとともに、西洋の学問への関心をふかめてゆきました。

今まで身につけてきた学問は無用の学問といっておしげもなく捨て、西洋への関心をどんどん深めていったのです。

「児玉君、原書を読みましたか。いま一番必要なのは原書を読むことです。」

「久保君は、西洋の学問を始める気はありませんか。」

「お兄さま、西洋のことを知ることか大事だと思います。」

筆まめな松陰は、兄や友人にたいして、こういう手紙をたくさん書いています。

今までの学問を捨てることは、だれにとってもむずかしいことです。

おそらく松陰にとっても、むずかしかったにちがいありません。

しかし彼は、いったん正しいと信じたことはすぐ実行に移せる人間でした。

日本をまもるためにはどうしなければならないか。

この問題があってからの松陰は夢中で西洋の書物を読んで抜き書きをつくり、視野を広めていったのです。

ペリーの来航がきっかけとなって、日本の社会にはそれまでの鎖国をやめて、すすんで外国と付き合いをはじめようかという問題をめぐって、さかんに議論がおこるようになりました。

幕府は苦しい立場においこまれてゆき、その権威はしだいにおちてゆかなければなりませんでした。

そうして長州に生まれた若い武士、吉田松陰の心にも大きな変化が起ったのでした。

2 おいたち top

厳しい教育

吉田松陰は一八三〇年(天保元)八月四日に、長門国萩の郊外の松本村に生まれました。

父は杉百合之助常道といい長州藩の身分の低いさむらいでした。

身分が低いので城から離れたところに住んでいたのです。

その家は三畳の玄関に六畳二間、三畳二間の手狭な家で、百合之助は登城しないときは畑を耕すという半農半士の生活をおくっていました。

松陰はその次男でした。はじめ虎之助と名づけられ、のち大次郎、松次郎、ついで寅次郎と改めました。

松陰というのは号です。

松陰は四才のとき、叔父の吉田大助賢良の養子となり、翌年大助が死ぬと吉田家を継ぎました。

もっとも吉田家を継いでも、彼は杉家で生活していました。

吉田家は代々、戦について研究する学問、つまり兵学をもって藩主に仕えてきた家柄でした。

松陰は従って、藩の兵学の教師となる運命を背負うことになったわけです。

そのため松陰にたいする教育は厳しいものでした。

叔父の玉木文之進が、おもに彼を教育しました。 |

下級武士の家

|

玉木は自分にも他人にも厳しい人で、兵学や思想のうえでは保守的でした。

つまり西洋の学問を退け、もっぱら漢学を大切なものと考えていました。

玉木は松陰が幼い子供だからといって、すこしも手かげんはしませんでした。

そばにいた松陰の母などは、いつもはらはらしていたほどです。

しかし松陰は、叔父の厳しい教育によくたえました。

五つ六つの頃から、手習いや書物を読むのがすきで、たまに遊ぶときには、土をねって山をこしらえたり、川の形をつくったりする程度でした。

また、彼は非常に親思いでした。実に手のかからない子だと、松陰の母は喜んでいました。

松陰は書物をいつもふところに入れて歩いていました。

その重みで着物の一方がまがってしまって、背すじの縫い目が肩のところへきてしまうという具合でした。

そんなふうでしたから玉木も特別に目をかけて、厳しく教育したのでしょう。

「大次郎の半分も勉強すれば大丈夫じゃ。」

と、玉木はほかの弟子にむかってさとすのでした。

こうして松陰は十二才のときに、藩主毛利敬親の前で『武教全書』という兵法の書物の一部を講義するまでに成長しました。 藩主はその見事さに驚いたて、

「大次郎にはだれが学問を教えているのか。」とおそばに仕える家来にきいたほどでした。

「玉木文之進でございます。」という答えのあったことはいうまでもありません。

十八才で兵学の師範

そののちも松陰は学問にはげみ、一八四八年(嘉永元)には十八才で兵学の先生(師範=しはん)になりました。

藩から期待される青年として社会へふみだしたのです。

その頃日本の国内はどんな状態だったでしょうか。

徳川封建社会も、ゆきづまりが目にみえて著しくなっていました。

武士階級の生活は日ましに苦しくなり、それを救うためにいろいろな名目で余分に税を取立たり、専売制度をもうけて、利益を一人占めしようとしたりしました。

そのため、しばしば百姓が力をあわせ、幕府や大名のひどいやり方にはむかって一揆(いっき)を起したりする有様でした。

また飢饉(ききん)もたびたびおこりました。

幕府の役人である大塩平八郎が大阪で反乱を起したのも、その頃(一八三七年・天保八)のことでした。

松陰が生まれたのも、ちょうど長州藩が財政の困難からのがれるため、第何回めかの五か年にわたる倹約令をだした翌日だったといえば、その頃の状態が想像できるでしょう。

他方ではヨーロッパやアメリカの船が、日本の近海にしきりに現われるようになって、鎖国の日本をおびやかし始めたのもこの頃でした。

松陰の生まれる五年まえの一八二五年(文政八)には幕府は外国船が近づけば、すぐ討ち払うようにとのおふれをだしています。

洋学者の高野長英(一八〇四〜五〇年)や渡辺華山(一七九三〜一八四一年)が、幕府が考えのないのを批判する意見を書いて、それが幕府ににらまれ、ある口実をもうけて捕えられたのもこの頃でした。

そうして松陰が十才から十二才にかけての、一八四〇年(天保十一)〜四二年には隣の中国とイギリスとの間に「アヘン戦争」があり、中国はイギリスに従えられてしまいます。

アヘン戦争というのは麻薬のアヘンをイギリスがどんどん中国へ輸出していたのを中国が強く禁止したため、イギリスが起した戦争です。内外ともに、まことにあわただしい動きを示しているころでした。

長州藩では村田清風(一七八三〜一八五五年)が一八四〇年に藩政改革を始めました。

村田は決断力にとみ、才気にみちた人物で改革派の首領と認められていました。

彼は富士山をみて、

きてみればさほどでもなし富士の山 釈迦や孔子もかくやあるらむ

とうたったといわれますが、その歌をみても村田の強い性格がうかがわれるでしょう。

彼は大借金で動きのとれなくなっていた藩の財政と取り組んで 特に力のあった商人をおさえて、一挙に財政をたてなおしました。

そうしてその翌年には、幕府の財政改革がはなばなしく始りました。

普通に「天保の改革」といわれていますが。幕府の改革は失敗に終りました。

松陰が少年期から青年期をすごしたのは、ちょうどそんなころでした。

そのような社会のできごとが、頭のするどい松陰少年の耳にはいらないわけがありません。

松陰が玉木文之進の厳しい教育によくたえたのも、彼の才能ももちろんのことながら、時代のもたらす緊張感を、子供心にも感じとったからでしょう。

だから彼はわきめもふらずに勉強していったのでした。

兵学師範となった松陰はたびたび藩に自分の意見を書いた建白書をさしだして、長州藩の護りについてのべたり、実際に海岸をみまわってみたり、演習を行ったりしました。

そうしてさらに見聞をひろめるため、一八五〇年(嘉永三)には九州へ旅にでました。

およそ四か月のあいだ、彼は平戸、長崎、天草、島原、熊本、柳川、佐賀などを訪れたのです。

行く先々で松陰は、新しく先生や友人をみつけましたが、それ以上に私たちを驚かすのは、彼の勉強ぶりです。

平戸に五十日あまりいる間に、八十冊以上、長崎には二十日ほどいましたが、その間に二十六冊という具合に、書物に読みふけってあきることもなく、しかもせっせとノートをつくっていったのです。

読んだ書物のなかにはアヘン戦争関係の本、ヨーロッパの砲術の本、頼山陽(らいさんよう=一七八〇〜一八三二年)、大塩平八郎(一七九三〜一八三七年)、高野長英(たかのちょうえい)らの書いた本がふくまれており、その頃日本にとって、ただ一つの外国への窓であった長崎をみたこともあって、時勢について深く学ぶところがあったといえましょう。

そのほか彼は読むべき本として、西洋の事情を知るための書物をたくさんあげています。

こうして若い松陰は長州藩と日本、さらに日本と中国、また日本と西洋の運命に深く心をめぐらせるようになったのでした。

「どうすれば長州をまた日本を護ることができるだろうか、どうすれば日本は中国のように外国に敗けないですむだろうか。」

それが、松陰の頭からはなれない問題でした。

その頃は兵学にかぎらず、なんの技術でも家伝という形で、家に代々伝わるものとして受継がれてきました。

そうしてそれぞれの流派がお互いにほかの派を敵視したり、張合ったりしていました。

長州藩の兵学には、北条・山鹿(やまが)・合意三島(ごういみしま)の三つの流派、かありました。

それぞれの流派をうちたてた人は一生懸命に考え、工夫をこらしたにちがいありませんが、それを受継ぐ人たちはもっぱら形をまもることにだけ関心をよせていました。

従って各流派とも形式に流れるようになっていました。

松陰自身は山鹿流を学んだのですが、流派がわかれているのはよくないと考えるようになりました。

自分が山鹿流を受継ぐ身であったにもかかわらず、何流だとか何派だとかこだわるのは、愚かなことに思われたのです。

それはまさつの多いむずかしい道でした。

しかし松陰にとっては山鹿流の兵学が大切なのではなく、実際の戦争に役にたつ兵学が求められていたのです。

そして彼は新しい兵学をつくりだそうと、いわば創造する者の道を歩み始めたのです。

|

そのころの江戸のようす

|

江戸へ留学を決意

そういう武士こそ時勢が必要としている人材でした。

藩主からも目をかけられ九州へ旅行した翌年の一八五一年(嘉永四)には、松陰は藩主に従って江戸へ留学することになります。

初めての東への旅は松陰にとって愉快でもあれば、また各地の様子や風俗を観察する機会もあたえてくれました。

江戸についた松陰は、友人に手紙を書く時間すらおしんで勉強しました。

生活はできるだけ質素に、贅沢はしないと自分できめ、ご飯だけは隣で炊いてもらい、それに金山寺味噌や、梅干しをそえて食べました。

祭日にだけ、かつお節を食べました。

そして名のある江戸の学者を次々と訪ね、あるいは友人たちと『大学』や『論語註(ろんごちゅう)』という本を読み研究会を開いたり、藩主の前で『孫子』という中国の兵学の本を講義したりという、忙しい日々をすごしました。

そのうえ松陰を喜ばせたのは、江戸で各藩の有能な藩士たちと知合いになれたことでした。

なかでも熊本藩士の宮部鼎蔵(みやべていぞう=一八二〇〜六四年)とは、深い交わりを結ぶようになりました。

宮部は松陰よりも十才年上で、山鹿流兵学や国学を深く勉強している意志の強い、しっかりした武士でした。

二人は相模から安房(あわ=千葉県)の沿岸を、実際にみて歩いたりします。

「あれも勉強しなければ、これも勉強しなければ………。」

と、次々と気持ちがかりたてられること、それだけが松陰の悩みでした。

こうして彼は、特に西洋の学問を学ぶため、佐久間象山の塾に入門したのでした。

しかし、順調に勉強を続けられるかにみえた松陰の江戸留学は突然のできごとによって、打ち切られることとなったのです。

3 視野をひろめたい top

約束はやぶれない

「宮部君、ひとつ東北地方をまわってみょうではないか。

あの地方はロシアや満州に近いし、国をまもるうえに重要な土地だ。」

「いい考えだ、それではお互いに藩の許しをもらうことにしよう。」

こうして松陰と宮部鼎蔵(ていぞう)の間に、東北地方を旅行する計画がたてられたのは、一八五一年(嘉永四)七月のことでした。

さっそく松陰が藩へ差し出した願書には、水戸、仙台、米沢、会津などを歩き兵学者を訪ね、国々の様子をさぐりたいとのべられています。藩からはすぐ許しが出ました。 `

この旅行の計画をきいて、一緒にいきたいという人が現われました。

この人は兄のかたきをうつため、南部藩へゆこうとしている青年で、日ごろ尊敬する松陰らに同行を願い出たわけです。

このように若い武士たちのあいだには、藩のちがいをこえて、心をうちわって交際するという気風が拡がっているのでした。

これはその頃の社会の状態からみると、画期的なことでした。

なぜなら藩はいわば独立国のようなもので、それぞれが閉された単位でした。

武士も自分の藩のことだけ考えておればよかったのです。

だからその頃、国といえば日本の国のことでなく、自分の藩をさしていたのです。

しかしもうそんな狭い藩にだけ、こだわっていることはできないと考える青年たちが現われてきていたわけです。

松陰らもこの青年の願いをきいて、こころよく同行を約束しました。

「ところで吉田さん。出発はいつでしょうか?」

「来年の春あたりにしようと思っていますが………。」

「それならいっそのこと、十二月十五日にしてもらえませんか。赤穂の浪人が吉良上野介(きら・こうずけのすけ)を討った日なのですから。」

「おお、そうしましょう。」

ということで出発は、かたき討ちにゆくこの青年の門出を祝うように、十二月十五日ときまりました。

ところが出発の間際になって、思わぬ災難が松陰にふりかかりました。

災難というのはつぎのようなことです。

その頃は藩士が他の藩を旅行するときには、関所で身分証明書をしめさなければなりませんでした。

これを過所(かしょ)といいます。

松陰ははやくから旅行の許しをうけていたのですが、過所(かしょ)をまだもらっていませんでした。

ところが江戸の藩邸では、藩主が長州へ帰国中であるからすぐには過所をわたせない、出発をのばしてもらいたい、と急にいってきたのです。

藩ではたぶん松陰がかたき討ちを願う青年と同行するのを恐れて、こういう取り計らいをしたのでしょう。

松陰にしてみれば大こまりです。よその藩の人と約束がしてあります。しかし自分の藩からは許しが出ません。

「もし藩がどうしてもゆるさないのなら、自分は黙って出発しよう。

ここで約束をやぶったら、長州人は信用できない奴だといわれるだろう。

そういわれた長州藩の恥になる。

許しもなく藩をぬけ出すのは、長州藩にそむくことになるが、自分が罪をおえばすむことだ。」

こう考えて松陰は十二月十四日の朝、藩邸を抜け出して旅にでました。

そして途中で捕えられるのを恐れて、松野他三郎と名をかえ、水戸をめざしていったのです。

一緒にいく宮部と青年は、十五日に泉岳寺(せんがくじ=東京都港区)の赤穂浪士の墓に詣ってから松陰のあとを追い、水戸で一緒になりました。

松陰は藩へ真心をもって仕えようとした結果として、藩にそむいてゆかなければならなかったのでした。

他藩士との心を許した交際といい、藩を黙ってぬけだしたことといい、松陰は身をもって封建時代の藩のもつ閉鎖性をうちやぶってゆくこととなったのです。

歴史に暗かった松陰

水戸藩はその頃、尊王攘夷思想の中心地として、日本中の心ある武士から注目をあびていました。

藩主の徳川斉昭(なりあき=一八〇〇〜六〇年)は海の護りをかためようと主張する海防論者として有名で、そのため一時は幕府から謹慎をいいわたされて、おもてに出ることを禁じられたほどでした。

そのうえ水戸藩では水戸黄門として有名な光圀(みつくに)以来、『大日本史』という、書物をつくる大事業が続けられていました。

『大日本史』は朝廷を重んずる尊王(そんのう)思想の立場から日本の歴史を明らかにしようとした書物です。

そういう水戸にそだった学問は、普通「水戸学」とよばれています。

松陰たちはこの水戸におよそ一か月ほどいました。

そのあいだ松陰は水戸学者をしきりに訪ね、また水戸藩の青年たちとも、しばしば夜明けまで語りあったりしました。

この水戸にいるうちに、彼は日本の歴史を勉強する必要を心から感じました。

それまでの松陰の学問は、江戸へきてからは洋学も勉強しましたが、おもに中国の学問でした。

あれほどの勉強家である松陰が日本の歴史に暗かったといえば不思議なようですが、それがむしろ江戸時代の武士たちの普通の教養であったようです。

儒学(じゅがく)つまり中国の学問の影響力は、それほど大きかったのです。

水戸にいる間の松陰の日記をみますと、水戸学者だちと会見する記事が出てきて、彼らが松陰に日本歴史を説いたことが知られますが、そこで松陰は『古事記』と書かねばならぬところを『故事記』、『続日本紀』を『職日本記』と書いています。

その頃の彼が日本の古典にどんなに暗かったかがわかるでしょう。

それだけに彼は日本歴史の勉強の必要を心の底から感じるのでした。

一八五二年(嘉永五)四月に江戸へもどった松陰は、長州藩の藩邸にはいりました。

まもなく長州へかえるようにとの命令がくだり萩へもどります。

それより家の門をとざして処罰をまつ生活が始りました。

その間に松陰はむさぼるように日本歴史の書物に読みふけり、要点をノートしました。

日本についての自覚がこうしてふかめられていったのです。

一方、彼のもとに集ってくる青年に、儒学の代表的な書物である『孟子(もうし)』などを講義しました。

一八五二年の暮れになって処罰が決定しました。

松陰はいまの給料にあたる吉田家の家禄をうばわれ、実父杉百合之助のもとに預けられました。

しかし藩主は松陰の才能をおしんだのでしょう。

特に実父に松陰が十年のあいだ諸国を勉強してまわることを願い出るようにうながしました。

松陰と百合之助が感激したことはいうまでもありません。

あけて一八五三年、気持ちを一新させるためでしょう、松陰はよび名を寅次郎と改めました。

実は松陰という号をつけたのもこの頃からです。

そして正月二十六日、冷たい雨のふる日、家族や友人たちにおくられて、再び江戸へのぼったのでした。

ペリー来航の知らせをきいてとぶように浦賀へ駆け付けたのは、こうして江戸に着いたすぐあとのことでした。

浦賀でうけたショックをそのままに、松陰はやつぎばやに意見書を書きました。

「天下は天朝の天下であって、すなわち天下の天下である。幕府の私有ではない。日本の危饑にさいしては自分の藩とかよその藩とかせせこましいことをいわないで、誰もが国を護るために力をつくすべきである。」

などというのが、そのとき書かれた彼の意見書でした。

つまり松陰はペリーの艦隊と戦うことを予想していたのです。

おそろしくむずかしい、おそらく負けるに違いない戦いを………。

こういう松陰の行動には、出過ぎたことをするという非難の声が藩邸で高まりました。

しかし松陰にとっては、そんな非難はもう、もののかずではありませんでした。

七月にはロシアの軍艦四艘が、プチャーチン(一八〇三〜八三年)にひきいられて長崎へきたという知らせに接します。

江戸の人々は恐れてペリーやプチャーチンを、世界の三偉人にはいる人々だと噂しあうほどになりました。

「ぐずぐずしてはいられない。もっと相手をよく知らなければならない。」

という気持ちに松陰は、ますます深く捉えられていったのでした。

「どうすればよいか。そうだ、やはり象山先生のお考えをうかがおう。」

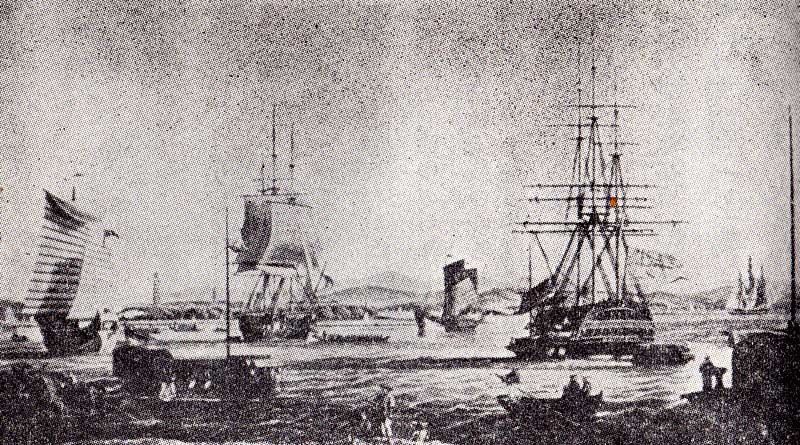

彼はそう思いました。 |

黒船

|

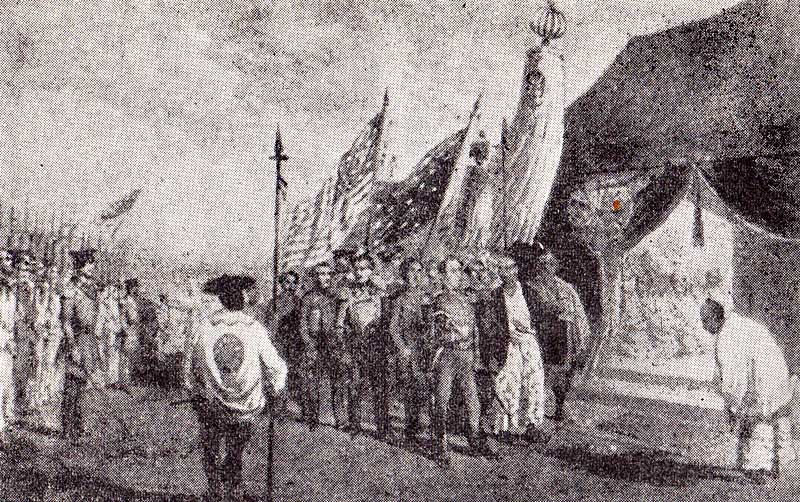

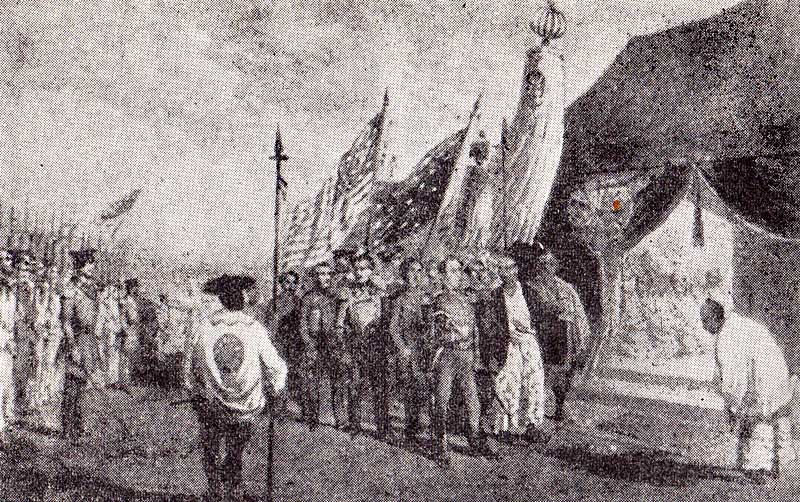

|

1854年、横浜に上陸したペリーの一行

|

4

密航をくわだてる top

米艦に乗込む

一八五三年九月の頃、江戸木挽(こびき)町の佐久間象山の家の奥まった一室では、四十二才の主人象山を囲んで、その弟子たち、鳥山新三郎、永島三平、木戸孝允(その頃は桂小五郎、一八三三〜七七年)、そうして二十三才の吉田松陰が、声をひそめて、真剣に何かはかりごとをめぐらしていました。

象山は熱心に話しています。

「私はかねがね、日本人を海外へ送り出さなければならぬと考えてきた。

ついこのあいだも幕府がオランダから軍艦を買うという話をきいたので、この際すぐれた武士数十人をオランダへおくり、彼らに軍艦を運転してもって来させればよかろう、と幕府の勘定奉行の川路聖謨(かわじ・としあきら)様まで申し出ておいた。

そうすれば海外の事情も知ることができるし、航海術も学びとることができるからのう。

川路様も乗り気になって誰かいい青年がいないかといわれるものだから、私はおまえたちの名前を書いて、差し出しておいた。

しかしこの計画は実現せなんだ、残念だことじゃ。」

「先生、私が海外へまいりましょう、ぜひゆかせてください。」と膝をすすめたのは松陰でした。

「うむ、おまえがゆくか、よし、ゆくがよい。………しかし、それには国の法律をやぶらなければならぬが………。なにかよい考えはあるまいか。」

こういって象山はしばらく考えていましたが、やがて膝をうって、

「いいことを思いついた。

先頃、土佐の漁師の息子で万次郎という者が漂流して、アメリカ船に救われ、かの地で教育をうけて帰って来た。

これまでならば処罰されるのだが、ペリーがやってきてからというもの、幕府では万次郎をめしだして、通訳として使っている。

今や海外の事情に通じている人間が絶対に必要なのだ。

だから漂流という形にして、日本をぬけだせばよろしかろう。」

「それはいい案でございます。」

「ついては九州から漂流という形でまず中国へ渡り、そこから外国船にのってアメリカなりヨーロッパなりへゆけばよかろう。」

「ちょうどいま、ロシアの軍艦が長崎へまいっております。

あれにのせてもらって日本をぬけだすことにいたしましょう。」

この内緒の相談のあと、松陰は九月十八日に江戸をたちました。

象山は旅費をあたえ、また送別の詩をおくって励ましました。

しかし長崎についてみると、めざすロシアの軍艦は前々日に出港したとのことで、松陰はがっかりして江戸へ引返さなければなりませんでした。

「残念だが、時機をまとう。」

その時機は松陰が江戸へ帰ってまもなく一八五四年(嘉永七)正月に訪れてきたのです。

ペリーが前年の大統領の手紙にたいする回答を求めて、再び軍艦をひきいて江戸湾に現われたのです。

三月三日には幕府は、ペリーと日米両国が交際するための和親条約を結びました。

これによって日本は二つの港にアメリカ船が入ることと、アメリカ領事の日本駐在を認めました。

それまで松陰は日本とアメリカのあいだに戦争が始ることを予想もし期待もしていたようですが、和親条約が結ばれてその期待がはずれると、すぐ翌四日からアメリカ船に乗込もうとする計画にとりかかっています。

この計画にさいしては佐久間象山はなにくれとなく世話をやき、また情報をあたえました。

今度の計画には同行者がおりました。

金子重之助(一八三一〜五五年)といい、尊王のこころざしをもった長州藩の志士の一人でした。

彼は松陰より一つ年下の二十三才の青年でした。

松陰は衣服などを売って旅の仕度をし、また気持ちをうちあけた友人たちから餞別のお金や品物をもらい、金子重之助と横浜へ出発しました。

今度は漂流という口実を使うことはできません。

正面から法律を破るつもりでした。

そして保土が谷に宿をとってアメリカの軍艦に乗込むために、こっそり様子をさぐり始めましたが、なかなか成功しません。

そのうちに米艦は、横浜沖を去って下田港へむかいました。

下田で二人は米艦の様子をさぐり、結局三月二十七日の夜半に小舟をあやつって米艦へこぎだしました。

その夜は波が荒く舟をあやつる技術になれていない二人は、かろうじてミシシッピー号へこぎつけました。

が、その乗組員からペリーののっている旗艦のポーハタン号へゆくようにいわれ、再び苦心さんたんしてやっとポーハタン号のタラップヘ跳び移ることができたのです。

乗ってきた小舟はみるまに波にさらわれてしまいました。

当直士官がただちにペリーに報告し、通訳が現われて二人に会いました。

その有様はペリーの公式報告書につぎのようにえがかれています。

「彼らが立派な地位の日本紳士であることは明らかだが、その衣服は旅にやつれたようなふうがみえた。

彼らは教養のある人たちで、中国語を美しく書き、その態度も鄭重できわめて洗練されていた。」

「提督は来艦の目的を知ると、自分は日本人をアメリカヘつれてゆきたいと心から思うのだが、二人をむかえることができないのは、残念であると答えさせた。

二人は提督の答えをきいて大変困ったような顔をし、もし陸にかえれば首を斬られると言いきり、このままおいてくれと熱心にたのんだ。

提督はこの頼みにたいしては断乎として、しかし親切に断った。」

松陰は話題をかえながら時間をひきのばそうとしましたが、それも無駄でした。

「さて一艘のボートがおろされて、おくりかえされることになった。

彼らはそれをすこしばかりおだやかに拒んだが、自分たちの運命を悲しみつつ、艦からおりていった。」

「二十一回猛士」と名乗る

波にさらわれた小舟の中に、刀やそのほかの荷物を残したために、それが陸へうちあげられれば、いずれ捕まることと思い、二人はそのまま自首して出て捕えられました。

下田の牢の中で松陰は、

「外国の事情を知らないで、どうして外国を裁くことができようか。」

という意味の詩をつくっています。

はたして流れついた小舟はただちに証拠としてさしおさえられ、二人は罪人を運ぶとうまる篭で江戸伝馬(でんば)町の牢屋へおくられました。

なお小舟から象山の送別の詩が見つかったため、象山も引っ立てられて、松陰の隣の部屋に入れられました。

こうして松陰の海外に出る計画は失敗に終りました。

そのときの気持ちを松陰は、

かくすればかくなるものと知りながら

巳(や)むに已(や)まれぬ大和魂

とよんでいます。

国の掟(おきて)をやぶればどういう結果になるかはわかっているが、それでも国を救うためには仕方がないという、松陰の意志の現われです。

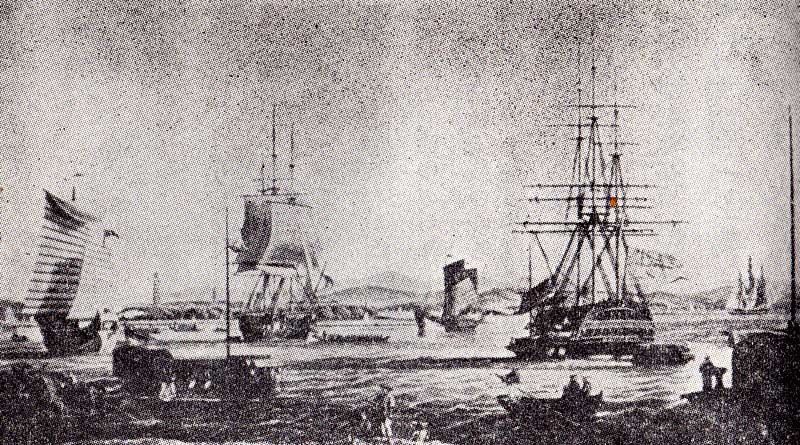

やがて北町奉行所で取調べが始りました。 |

罪人を運ぶとうまる篭

|

「国の法律をやぶったということは、百も承知です。ただもし成功すれば国のためにもなると思ってしたまでです。

失敗したからには、首をはねられても不服はありません。」

と、松陰はわるびれずに述べたので、奉行所の役人も感じいりました。

一方、佐久間象山は「いまこそ鎖国をやめて人材を海外へおくるべきです。」と説いて一歩もゆずりませんでした。

松陰、象山それぞれの仕方で堂々としていたといえましょう。

半年ののち一八五四年九月に、判決がくだされました。

松陰と金子重之助は長州へおくられ入獄、つまり牢に入れられることとなりました。

このとき病気をしていた金子はやっとの思いで萩へつき、まもなく亡くなりました。

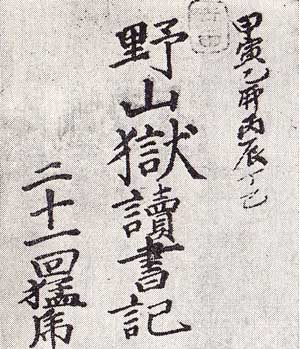

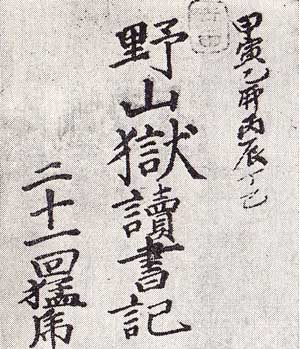

松陰は萩の野山獄という牢屋の三畳の独房へ入れられましたが意気高く、この頃から「二十一回猛士」と名乗るようになりました。

これは「吉田」の字を分解して、「吉」の十一と「田」の十で二十一、口二つで回とよみ、名前の寅次郎の寅を虎、すなわち猛なるものとしたもので、生涯二十一回の猛をおこなおうとの決意をしめしたものです。

猛とは強くて荒々しい犬を猛犬といいますが、その猛と同じ意味です。

ただ松陰の場合、入獄といっても実父から願い出て牢を借りるという形をとり、かなりの自由はききました。

そのかわり入獄中にかかる費用は自分ではらわねばなりませんでした。

象山も同じく出身藩の松代で蟄居(ちっきょ)という罰をいいわたされ、門をとざして謹慎している身になりました。

5 入獄

獄中で読書生活

信州、松代(まつしろ)に帰った佐久間象山、持前の気の大きな性格から、門を閉じておもてに出ることを禁じられる蟄居という処分をものともしませんでした。

彼は松代の屋敷を出ることこそできませんでしたが、しきりに藩の重役へ意見書を出したり、友人たちとおおっぴらに交際したり、はては兵学や砲術を教えたりする有様でした。

これにたいし松陰は、まことに松陰らしい仕方で獄中生活をおくりました。

入獄は彼に読書の機会をあたえたようなものでした。

これには杉家の人々が非常に真心のこもった協力をしています。

実父の百合之助、兄の梅太郎、叔父の玉木文之進は、いずれも藩に仕える藩吏として働いていたのですが、松陰の下田での事件があって以来、城に出ることをつつしむようになっていました。

それだけに彼らが松陰を思う心の熱さには、うたれないではおられません。

「小さなでき物ができたそうですが、様子を知らせてくれれば薬を都合しましょう。

ともかく用心が大切です。

それから渋紙を送りました。これを昼も夜も布団の下に敷きなさい。湿気にうたれなくてすみましょう。」

「萩についてからは湯あみをしていますか。

明りの具合はどうですか。どうにか夜でも読書できますか。辞書も必要だったら送りましょう。

机がなくては本を読んだり書き物をするのに不便でしょうから、必要ならば小さいのを送りましょう。

しかし、あまり狭いところへいろいろもちこんでは、かえって不都合かもしれませんね。

髪は毎朝すいていますか。フナのこぶまきを妹から送ります。梅干しも送ります。」

これらは兄の梅太郎から獄中の松陰へあてた手紙です。

その細々した文面には一人梅太郎だけのではなく、杉家一族の松陰にたいする思いやりがあふれているといえましょう。

初めは怒りをおさえきれなかった松陰も、家族のそういう思いやりに支えられて、しだいに読書に心を打ち込むようになってゆくのでした。

松陰の読書記録をくってゆきますと、獄中での読書量がどんなに厖大であったかがわかります。

入獄したのは一八五四年(嘉永七)十月二十四日ですが、それから十二月末日までに一〇六冊を読み、翌一八五三年には四九二冊を読みきっています。

読書の内容は倫理・哲学・歴史・伝記・地理・紀行・兵学・文学・時事間題から医学書にわたっていますが、特に歴史書に深い興味を示しています。

またこの時期には洋学の書物は読んでいません。

それはたぶん松陰が洋学をあくまでも技術の学問とみていたからで、獄中ではそういう技術よりももっと根本的なものに心をそそぎたかったのでしょう。

今度は立派な著述

本を読んで考えぬくという生活は、松陰の心の中の世界を充実させてゆきました。

当然、自分の意見を発表したくなります。

日々の感想や世の中の動きにたいする意見を、実に筆まめに書き始めたのはこの頃のことでした。

なかでも『清国咸豊乱(かんぽうらん)記』は、一八五一年(嘉永四)に中国におこった「太平天国の乱」という戦争についてのべた文章で、イギリスと中国との「アヘン戦争」に筆をおこし、イギリスのわがままぶりや、中国人の苦しい生活などをえがき、日本の注意すべき点をそれとなく記した重要なものです。

また『孟子』を愛読した松陰は『孟子』の本文をたどりながら、単に言葉の解釈にとどまらない彼自身の考えを表わしたものを書き始めました。

これは牢を出てからも続けられ『講孟余話(こうもうよわ)』という大きな仕事になりました。

彼の代表的な著述といわれています。

しかし牢の中での松陰の活動は、それだけにとどまりませんでした。

松陰が牢にはいったころ、野山獄にはほかに十一人の囚人がいました。

七十六才でもう四十九年も牢にいるという大深虎之助を初めとして、いずれもいつ出獄できるという見込みもなく、暗い日を送っていました。 |

気力にあふれた字体で書かれた、松陰の読書記録

|

そういう人のなかに松陰は最年少者としてくわわったわげです。

彼は「新入」として囚人たちのいろいろな用事をしたり、自分の医学の知識を利用して病人に治療の方法を教えたりしました。

他の囚人たちと違って松陰は、本を読み物を書くという自分の世界をもっていましたが、さりとて自分だけを高しとする態度をとりませんでした。

いや彼にはそういう態度はとれませんでした。

松陰の目には彼らは不幸な人々、そしてその気になれば何か役にたつ人々と映ったのです。

その反面ほかの囚人たちには、獄中であきることもなく読書や著述に励み、それでいて高ぶらない松陰は、不思議な人と思われました。

彼らは松陰に心をひらき始めました。こうしてお互いのあいだに話のやりとりが始ったのです。

囚人たちの質問に答えて松陰は、自分のこれまでの生活について語ったことと思われます。

それは彼らの勉強したいという気持ちを、刺激したことでしょう。

やがて松陰を中心として牢の中で座談会が開かれるようになりました。

その座談会はまもなく読書会へ発展しました。

松陰が『孟子』の講義を始めたのは、この囚人たちにたいしてなのでした。

囚人のなかには俳句のお師匠さんもおれば、書道にすぐれた人もいました。

松陰はこれらの人々から俳諧(はいかい)や書道を学びました。

やがてこの獄の中の学校では、俳諧、書道、そして『孟子』などの儒教の書物を研究する経(けい)学の講義が、計画的に行われるようになりました。

松陰の教育者としての感化力が、どんなに大きかったかが知られます。

大獄一年あまりののち一八五五年(安政二)十二月十五日に松陰は出獄を許され、父の家に預けられることになりました。

鴨(かも)立ちて あと淋しさの 夜明かな

一とせの 夢かわかれの 寒さかな

あとへ香(か)を 残して出たり 室(へや)の梅

というのが牢に残る囚人たちの松陰への別れの句でした。

松陰が牢を出たのちもこれらの囚人の何人かは、彼をしたって手紙の往復を行っています。

そして彼らの行いも目立ってよくなったのか、次々に牢を出ることを許されました。

6 松下村塾 top

将軍の後継あらそい

松陰の入獄中に、時勢はあわただしく動いておりました。

アメリカとの和親条約のあと幕府は、イギリス、ロシア、フランス、オランダとも同じような条約を結びました。

どの地方でも藩の動きが活発になってきていました。

水戸藩はあいかわらず尊王攘夷運動の中心として大きな力をもっており、越前藩は横井小楠(しょうなん=一八〇九〜六九年)に指導されて政治の改革に成功し、日ごとにその影響力をのばしていました。

そのほか薩摩でも土佐でも、改革派が実権をにぎるようになりました。

そればかりでなくほとんどの藩で、保守的な上層武士と改革をせまる下層武士との対立が、程度の差こそあれ現われてきていました。

時勢がそれを要求していたのです。

そして松陰の出獄した翌年、一八五六年(安政三)七月には、アメリカ総領事ハリス(一八〇四〜七八年)が下田へ着任するのです。

それとともに中央の政局では、幕府政治の改革をのぞむ声が高まってきます。

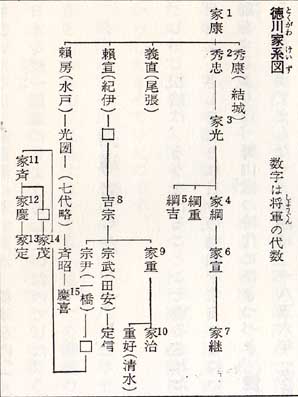

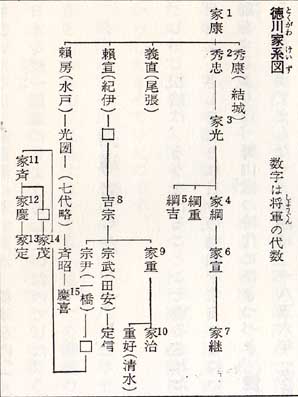

その頃の十三代将軍徳川家定(一八二四〜五八年)は体が弱くて、外国からきた使節との会見も満足にでぎない有様でした。

そのうえ家定には子供がなかったので、将軍の後継をどうするかが、政治問題としてうかびあかってきました。

改革派は賢明との評判の高い一橋慶喜(よしのぶ=徳川斉昭の子、一八三七〜一九一三年)を将軍の後継におしたてようとし、保守派は将軍に一番近い身内の、紀州の徳川家茂(いえもち=この頃は慶福、一八四六〜六六年)をたてようとしたのです。

これらは単に将軍の後継の問題のようにみえながら、実はその後の幕府をどう変えるかとの問題から出発していたのです。

慶喜をたてようとする運動は、一八五七年(安政四)にハリスが江戸城を訪問して、国書をさし出す頃から、ますます激しくなりました。

越前藩主松平慶永(よしなが)をはじめ、水戸の徳川斉昭、薩摩の島津斉彬(なりあきら)、伊予の伊達宗城(むねなり)、尾張の徳川慶勝(よしかつ)、土佐の山内容堂(ようどう)、肥前の鍋島直正ら、勢力の大きい藩の藩主や前の藩主たちが、この運動をおしすすめました。

そのもとでこの運動を実際に導いたのは、越前藩の若い武士橋本左内(さない=一八三四〜五九年)でした。

左内はこの運動を通じて、日本を統一国家にしようとしていたのでした。 |

|

指導者となって

しかし松陰は牢を出ることこそ許されたものの、まだ蟄居(ちっきょ)の身のうえです。

そうして彼自身もさしあたりは自分の勉強をすることに忙しかったのです。

彼は実際に政治活動をするよりは、野山獄の時代にひきつづき、読書と著述と教育に自分の道を見い出しました。

牢から出てまもなく松陰は、一八五六年(安政三)の新春を父母や兄などの家族とともに平和に迎えました。

それから約二か年半は、押込められた一室を中心としての、どちらかというと静かな生活が続きます。

一八五六年には五〇五冊、五七年には九月までに三四六冊の書物を読んだといえば、彼の読書量があいかわらず如何にすばらしいものであったかがわかるでしょう。

そのあいだに指導者としての松陰の名声は、じわじわと拡がっていったのでした。

松陰が牢を出て杉家へ帰った日のことです。

喜びの一家のなかで、父の百合之助が、兄の梅太郎に話しかけました。

「ひとつ相談があるのだが、寅次郎は獄中で牢に入っている人々を集めては、『孟子』について講義をしておったそうな。

しかしその講義も寅次郡が牢を出たからには、中止ときまったようなものだ。

牢を出たのはめでたいが、一方からいえば惜しいことじゃのう。」

「そうでございますね。寅次郎もあの講義には力を入れていたとのこと、残念でしょう。

なんとかあれを完成させる手立てはありますまいか。………そうだ、いい案があります。

私たちが寅次郎の講義をきくというのは、どうでしょうか。」

「それはいい考えだ。さっそく始めることにしよう。ついては、五郎左衛門殿にもご出席願うとしようか。」

五郎左衛門というのは久保五郎左衛門のことで、松陰にとっては叔父の一人でした。

久保は杉家から東へ五十メートルほどの場所に、「松下村塾」という私塾をいとなんでいました。

のちに松陰が自分の塾を松下村塾というようになるのは、この叔父の塾を引継ぐという形をとったからでした。

久保もまたすぐれた甥の松陰に目をかけ、自分の塾の後継は松陰とはやくから心をきめていたのです。

松陰が家に帰った二日のちの一八五五年十二月十七日、家族の人々の暖かい思いやりに支えられて、松陰ははやくも『孟子(もうし)』の講義のつづきを始めました。

出席者は父と兄と叔父、やがてあくる年の春になるともう一人の叔父玉木文之進の息子彦介をはじめとして、数人の青年たちがこの講義にくわわるようになりました。

松陰の講義の口調はあまりなめらかではありませんでした。

そうして彼はいつも脇差を手からはなさず、これを膝に横たえてきちんと座り、肩をそびやかせて説いてゆくのでした。

元々やせた人でしたので、肩をそびやかせているのが特にめだちました。

『孟子』の講義はその年六月十三日に終りましたが、その頃になると教えをこう青年たちがふえ、山鹿素行(やまがそこう=一六二二〜八五年)の『武教全書』や『配所残筆』などを日をきめて読むことにしました。

こうして松陰を慕う青年たちの熱心な気持ちに支えられて、彼は教育者としての生活に入っていったのです。

授業は松陰の蟄居している部屋か、それにつづく杉家の客間で行われました。

そんな中へもう一人の教師がくわわりました。

富永有隣(ゆうりん)という大柄の人で松陰が獄中で教えたなかの一の弟子です。

この人は塾の客分として働くことになりました。

人気の高まる私塾

しだいしだいにこのささやかな私塾の評判が高くなり、そこへ通うことは青年たちの間で一種の流行のようになりました。

ただ父兄のなかには松陰が罪人であるのを嫌う人もおり、また読み書きの稽古ならいいが政治について話してはならぬと子弟をいましめる人もいました。

しかし若者たちは、この評判のいい若い教師のもとへ集ったのです。

なかには松陰のもとへゆけば、なにか仕事にありつけると思っている若者もいました。

こうした若者たちは身分の低い武士の子弟が多く、藩の学校である明倫(めいりん)館へゆけない人々でした。

また上級武士でも明倫館の古くなった学問の方法にあきたりない人々は、松陰の塾へやってきました。

それだけに塾の雰囲気はいつも生き生きとしており、それが松陰をとりわけ喜ばせました。

塾生がおいおい増えてきて、松陰の部屋では手狭になったので、一八五七年(安政四)には、杉家の屋敷の中にあった、こわれた小屋を修理して塾とすることになり、十一月に八畳一間の新しい校舎ができました。 |

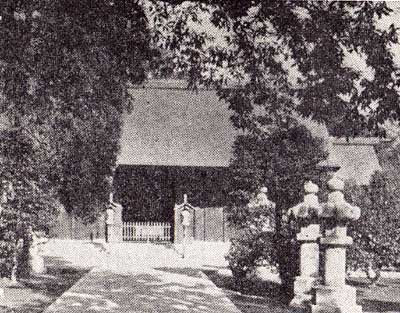

松下村塾(そうかそんじゅく)

|

塾生たちは壁ぬりや釘をうつのを手伝いました。

松陰はこれを「新塾」とよんでいますが、それは叔父の久保五郎左衛門がやっている松下村塾(しょうかそんじゅく)にたいして、新松下村塾の意味であろうと思われます。

しかし松陰自身は罪をえている身の上なので、この塾は表向きは久保のもので富永有隣(ゆうりん)が塾の教師であると記しています。

のちにはこの塾舎もさらに狭くなったので、塾生の間からすすんで増築の意見が出て、彼らの手によって一八五八年三月には、十畳半の建て増しが完成しました。

八畳と十畳半の合計十八畳半の建物は、今日でも萩市に保存されています。

塾の発展とともに、藩もそれを無視できなくなり、一八五八年七月になって、この塾を公認しました。

八畳一間の学校といえば、今日の分教場よりもっともっと狭い学校です。

それだけでなくこの学校には入学の年令に制限はなく、修業年限もきまっていず、時間割さえそうはっきりとしていませんでした。

ただ松陰の教えをうけたい人々だけが自発的に集ってきて、自分の学力に応じた教育をうけたのです。

その人数ははっきりしませんが、たえず出入りがあり、いつも二十人位はいたといわれています。

「何のために学問をしますか?」

「稽古して、書物をよく読めるようになるためです。」

「口先ばかりの学者になってはいけませんよ、人は実行が第一です。」

およそこんな問答があって、入門を許されるのでした。

こうして集った青年たちのなかから、明治維新の指導者が続々と生まれていったのです。

高杉晋作・久坂玄瑞(げんずい)・伊藤博文・山県有朋(ありとも)・品川弥二郎・前原一誠(いっせい)らをはじめとして、維新のために倒れた人、維新後の国の経営にあたった人と数えてくれば、松下村塾(しょうかそんじゅく)に学んだ人のほとんどすべてが、明治維新につくしているのです。

その意味でも松陰は「明治維新のさきがけ」というにふさわしい人物でした。

「あなた」と「おまえ」

塾生には通学生もおれば寄宿生もいました。

寄宿の生徒は交代でご飯の仕度をしたものです。焚き木なども自分で買いにゆきました。

先生の松陰自身、増築後はこれらの生徒と一緒に生活しました。

たまたま弁当をもってこない生徒がいると母屋の杉家の台所へいって、ご飯と漬物位をもってきて先生と生徒が一緒に食べるという具合でした。

松陰は生徒に言葉づかいが丁寧で、年長者にたいしては「あなた」とよび、年少の生徒にたいしては「おまえ」とよぶのが普通でした。

たえず「本を読んだら気づいたことを書きとめておきなさい。」と教え、ごく気軽に批評や注意などを書きこむのでした。

師弟のあいだの礼儀も形式ばらず、塾へ来たときと帰るとき松陰にちょっとお辞儀をするだけでした。

松陰の教育はその当時では型破りだったといえましょう。

規則でしばるようなことはせず、お互いに親しみあい、尊敬しあうように努めました。

講義もたんに室内で行っただけでなく、ときには米をつきながら教えることもありました。

萩の地方で米をつく道具は、台柄(だいがら)といいます。

その中央には鳥居という物があり、つく人はそこに体を支え、助手はその前に立つようになっていました。

松陰は鳥居の上に見台(けんだい)をこしらえ弟子を助手にして、米をつきながら『大日本史』などを教えたのです。

杉家の屋敷の中には畑がありました。

春や夏には松陰はその畑の草をぬきながら、読書の方法や歴史について話しました。

門人たちも、松陰の労働を助けながら話をきくのを、大いに楽しみとしました。

また興(きょう)にのれば、徹夜で講義をしたこともありました。

時々は杉家のそばや川原で、軍事教練(きょうれん)も行いました。

そのときには竹をきって鉄砲のかわりとしたものです。

また教練のために遠出をして、萩の東のはずれの海岸までゆくこともありました。

が、松陰は外出は許されていないので、こんなときはゆかず、年長の弟子が連れてゆきました。

藩の学校ではきまったとおりの講義を行い、生き生きした感じがなくなっていたのに反して ほとんど設備もない松下村塾では、こんなふうにかえって活気がみなぎっていたのです。

身分の低い弟子たちのこうした姿をながめて、松陰は上級武士にでなく下級武士や庶民にこそ新しい時代をつくりあげてゆくエネルギーがある、と感じとるのでした。

形ばかりでなく、講義の内容も型破りでした。

生徒には力に応じて中国の古典や佐藤信淵(のぶひろ=一七六九〜一八五〇年)の『経済要録』、頼(らい)山陽(一七八〇〜一八三二年)の『日本外史』など、その頃の日本の代表的な学者の著述を講義しました。 |

佐藤信淵(のぶひろ)の発明した戦車の図

|

そしてその解釈が独得だったのです。

けっして言葉のうわっつらの解釈だけにとどまることなく、時勢の動きとからみあわせて、松陰は受業をすすめていったのでした。

彼は萩の町の一角に押込められながらも、たえず日本の、あるいは世界の情勢に心をくばっていました。

『飛耳長(ひじちょう)目録』というノートをこしらえて、それらの情報を整理しました。

このノートの題名の「飛耳長目」とは、遠くのことを見聞きする耳と目という意味で、ここにも新しいことを知りたいという松陰の気持ちがよく表われておりましょう。

それをもとにしての講義は、従ってまことに生き生きとしていて、松陰のもとに集る若い心をゆさぶるのでした。

塾には木活字があったので、生徒たちは松陰の書いたものを印刷したりしました。

そういう弟子たちがいまひとつ驚いたたのは、松陰の交際が広いことでした。

杉家へは学者はもとより、医師も画家も武術家も神官も僧侶も農民も職人も商人も、何かにすぐれているほどの人は、よく松陰を訪ねてきては、愉快に話をするのでした。

遠くの人は、手紙を書いてきました。

松陰も身分にかかわらず、これらの人とは喜んで付き合いました。

彼が『飛耳長目録』につづりとめたのも、こういう人々から知った事柄でした。

こうして松陰は身は一歩も萩を出られないながらも内外の情勢によく通じ、広く影響力をもっていったのです。

7 非常手段ヘ

ハリス開国をせまる

|

広東(カントン)の港をうめつくす、イギリス東インド会社の中国貿易船

|

日本の片隅にある小さな私塾からなぜ明治維新の指導者が、こんなにも多く生まれたのでしょうか、

おそらくそれは先生である吉田松陰の思想に、深く影響されたからに違いないでしょう。

とすれば、松陰の思想はどんなものだったのでしょうか。

彼は日本をどうすればよいと考えていたのでしょうか、

松陰にとって最大の課題であったのは、アメリカあるいは西ヨーロッパ諸国に日本をどう対応させるかということでした。 初め彼は日本を護るためには外国を知る必要があると考えて、西洋へ密航しようとしました。

そういう彼にとって幕府の態度は失望そのものでした。

幕府は考えが浅くて態度がはっきりせず、外国の要求を認めなくてはならない立場にずるずると日本をおとしこんでいくようにみえました。

幕府にたいする失望は、朝廷にたいする期待となってゆきました。

松陰は初めは朝廷に期待をかけてはいなかったようですが、危機意識の深まりとともに、彼の心の中では天皇を信じ敬(うやま)う気持ちが、ぐんぐんと大きくなってきました。

何故でしょうか。

それは朝廷は昔から日本人を支配した伝統的な権威でしたので、朝廷をもちだすことによって国民としての意識を日本人の中に植付けようとしたからです。

幕府の制度のもとでは各藩は自分の藩のことにだけ関心をよせ、日本のことはもとより他の藩のことなどどうでもよかったのでした。

東北のある藩で飢饉の起きたとき、隣の藩がそれを救うための米を送らなかったばかりか、かえって関所を閉ざして飢えた人々がこちらの藩に逃げてくるのを防いだという話などは、そういう意識をよく表わしています。

ましてこうした藩の中で政治にかかわることを禁止されてきた庶民が、「国家」という考えをもつのはむずかしいことでした。

「しかしそれではいけない。藩のことだけ考えておればよいというのでなく、日本の運命を考えなければならぬ。

それには朝廷が一番上に立ち、幕府が朝廷に協力するという形にしなければならぬ。」

と松陰は考えたのでした。

こういう思想つまり朝廷を尊敬し国民が一致して外敵を討ち払おうとする思想を「尊王攘夷(そんのうじょうい)思想」といいます。

松陰は、尊王攘夷思想の代表的な理論家になっていったのです。

尊王攘夷思想は今日からみれば時代遅れの思想でしょう。

しかしその当時は、日本人を「国民」という考えに目覚めさせ、絶対的な力をもっていた幕府の地位について疑いの心を人々におこさせるという意義をもっていました。

それは、ただちに幕府を倒そうとする思想ではありませんでしたが、幕府の立場を結果としては弱めることになります。

明治維新でできあがる中央集権の国家への見通しが、こういう思想ではっきりしてきたのでした。

松陰自身としては、あくまでも幕府に忠義をつくそうとする態度をかたくもっていたのですが、その忠義の心は誠実であるあまり、いまの状態をよりよくすることを強くのぞむ地点にまで達したのです。

松陰は忠義であろうとすればするほど、幕府自体に対る不満の気持ちを強めてゆかなければならなかったわけです。

その幕府はその頃、国内的にも国際的にもしだいしだいに苦しい立場へ追いつめられてゆきました。

国内的には力のある藩主によって支持されて、一橋慶喜をつぎの将軍に推そうとする運動が、日をおって大きくなってゆきました。

あらゆる改革派がこの運動にまとめられてゆきました。

また国際的にはアメリカの駐日総領事として、一八五六年(安政三)に日本へきたタウンゼソト・ハリスが、幕府にたいして通商条約を結ぶことを強くせまっていました。

ハリスは交渉相手の老中堀田正睦(まさよし=一八一〇〜六四年)にたいしあるときは、

「イギリスやフランスが、中国でなにをしたか知っておられましょう。

はやくアメリカと条約を結んでおかないと、日本はイギリスやフランスの領地となるでしょう。」

「イギリス人は日本へもアヘンを売りこみたがっています。

合衆国の大統領は日本のために、アヘンを戦争より危険なものだと心配しています。」

と、親切そうに説いたり、またあるときは、

「結局、艦隊をつれてきて、話合いのかわりに砲弾をみまわなくては、日本は開国しないのですか。」

と、脅したりしながら開国をせまっていました。

しかし京都の皇室と公家、それに大名の多数は、開国に反対でした。

一八五八年正月に堀田正睦は京都へゆき、条約に天皇の許しをえようとしました。

あれほど力のある幕府が政治上の問題について、朝廷の意見をきこうとしたことは、その頃どんなに幕府が追いつめられていたかを示しています。

しかも朝廷は条約に反対の考えを明らかにし、堀田は天皇の許しをえられませんでした。

独裁者となった井伊直弼

この危機をのりきるため、幕府では思いきった手をうちました。

いまの滋賀県の一部である彦根藩主井伊直弼(いいなおすけ=一八一五〜六〇年)を大老とし、彼に幕府のゆきづまりを切り開くための全権をあたえたのです。

大老とは将軍のもとでの最高の職で老中の上にあり、徳川時代を通じても十人余りがこれに任命されたにすぎません。

井伊直弼は彦根藩主となってから、藩の産業をすすめて名君といわれていました。

彼は藩主になるまでの長いめぐまれなかった期間に、居合抜きや座禅で修養しただけに、意志の強い決断力にとむ人でした。

それを買われて彼は幕府権力の中心の地位についたのです。

井伊直弼は大老の地位につくと、さっそく将軍の後継として紀州の徳川家茂をおすことに決定し、また通商条約を結ぶ方針をたてました。 |

大老井伊直弼(いいなおすけ)

|

そしてまずぬきうち的に一橋慶喜(よしのぶ)をおしている幕府の役人を追払ったのです。

水戸の徳川斉昭(なりあき)らはこのやり方に強く抗議しましたが、かえって罰せられるにとどまり、何のききめもありませんでした。

一方、幕府は六月十九日に朝廷の許しをえないでアメリカと通商航海条約を結び、続いて同じような条約をオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも結ぶにいたりました。

そして条約反対派である尊王攘夷論者を、次々に捕え始めました。

時勢は、ますます急速に動きだしました。

幕府の厳しい弾圧のまえに幕府の改革を通じて日本を変えて行こうとしていた人々は、幕府の反対派として集り始めました。

彼らは今や国をうれえる志士として、京都を中心に法律では認められない組織をつくるようになりました。

地下運動に入っていったのです。

中央のそういう政治的な緊張の高まりは、遠く萩にいる吉田松陰にもたちまちひびいてきました。

いや彼は国内や外国の情勢について、一日もおこたらずに関心をもち続けていたのです。

一八五七年(安政四)に彼は、アメリカが日本に好意をもっているというハリスの文書を、つぎのように批判しています。

「合衆国はヨーロッパ諸国と違って、アジアを領土とするような野心はないといっている。

が、それはただ力がたりないために、自分が正義の味方のようなふりをしているだけであって、その心は憎むべきである。」

「合衆国はこれまで武力を使って外国の土地をとったことは一度もないといっているが、これも大嘘である。

昔のことはさておいても、近ごろメキシコと戦ってそれを領土にしたことを、自分は知っている。

だから合衆国のやり方は、毒のはいった飴をなめさせる方法だ。」

このように時勢をあやぶんでいた松陰は、一八五八年になるともはやじっとしていられなくなりました。

特に幕府が朝廷の許しをえないで、アメリカと通商航海条約を結んだことを知ると、彼はそれまでと違って激しい勢いで幕府を討つことを主張するようになりました。

それはこの条約が不平等なものであったからです。

第一に、アメリカ人が日本で罪をおかしても、日本は彼らを裁判にかけることができませんでした。

第二に、日本へ入ってくる品物にたいし、日本は自由に関税をかけることができなかったのです。

このような不平等条約は受入れるわけにはいかない。それを無理におしとおそうとしている幕府を討とうという松陰の主張は、多くの人々に支持されその名声はますます高くなり、八月には周防(すほう=山口県)の戸田村から、二十六人が鉄砲を使った戦術などを学ぶためにわざわざ松下村塾を訪れているほどです。

それからまもなく京都では、幕府の警察が尊王攘夷の志士たちを、次々と捕えてゆきました。

九月のはじめまず梅田雲浜(うんぴん=一八一五〜五九年)が捕えられました。

雲浜は若狭国(福井県)小浜(おばま)藩出身の志士で、京都で活躍している志士たちの指導者でした。

彼を手はじめに志士たちが次々に検挙されていったのです。

この弾圧は普通「安政の大獄」とよばれていますが、あまりの厳しさに尊王攘夷論をすてて自首する人もでました。

弟子の反対

ちょうどその頃、松陰は幕府にたいする非常手段を、次々にうちだしてゆきました。

最初の非常平段というのは、暗殺です。

一橋慶喜(よしのぶ)か徳川家茂(いえもち)かという将軍の後継争いで、松陰はもちろん一橋慶喜を強くおす立場をとっていました。

ところが将軍の後継が紀州の徳川家茂ときまったために、松陰の憎しみは家茂派の指導者である紀州藩の家老水野土佐守忠央(ただなか)にむけられました。

こうして彼は一八五八年九月、江戸にいる門人の松浦松洞(しょうどう)に手紙をおくり、水野の暗殺をそれとなくうながしたのです。

その計画がすすまないとみるや、松陰は新しい非常手段を計画します。

それは公家の大原重徳(しげとみ)をかついで、反乱軍をおこそうとする計画でした。

大原は尊王攘夷派の公家とみられていました。

松陰は公家の力を借りることにより、幕府に反対する人々の中心をつくろうとしたのです。

「しかし先生、大原卿などは頼みにならない公家にすぎませんよ。」

こういって反対したのは有力な弟子で、松陰の妹と結婚している楫取素彦(かとりもとひこ=この頃は小田村伊之助、一八二九〜一九一二年)でした。

ほかの弟子たちも小田村と同じく、松陰のこの計画に反対しました。

大原を頼むのは危ないとみんながいうのです。

弟子たちの思いがけない反対に、松陰は激しく怒りました。

「それはあなた方が臆病だからだ。」

「いや先生、その計画は成功しません。無駄なことです。」

松陰は弟子たちを説得できませんでした。また弟子たちも松陰のこころざしをひるがえすことはできませんでした。

しかし実際問題として弟子たちに賛成してもらわなければ、計画を実行できません。

心ならずも計画をあきらめなければならなかっただけに、松陰は弟子たちに深い不満をいだくようになってゆくのでした。

弟子たちの賛成をえることのできなかった松陰は、今度は肥後藩士の一人にあてて、別の非常手段を説きました。

それは京都で捕えられた志士たちが入れられている伏見の獄を破ろうとする計画でした。

梅田雲浜(うんぴん)を救いだそうとしたのです。しかしそれも実行されません。

それでも松陰はあきらめず、さらに新しい非常手段を唱えます。

それは京都で志士を捕える役目をはたした老中間部詮勝(まなべあきかつ=一八〇二〜八四年)を、暗殺しようとするくわだてでした。

その頃水戸・越前・尾張・薩摩の志士たちが、井伊直弼の暗殺をねらっていたので、彼は間部をねらうことにしたのです。

そうして同志十七人を得て彼らは血盟書をつくり、血判をおしてかたく約束しあいました。

この計画を松陰は長州藩のそのときの指導者である周布(すふ)政之助(一八二三〜六四年)にうちあけて武器をかりたいと頼みました。

周布は長州藩の改革派を代表する人物でしたが、藩の責任者として松陰のおおっぴらな反幕論を支持することはできませんでした。

いや幕府のスパイが続々と長州へも入り込んでいた頃です。

周布には松陰が主張し行動する事柄が、藩の安全にとって危険なものと思われたのです。

計画をうちあけられた周布は、十一月二十九日、かえって松陰を再び牢に入れるよう命じたのでした。

8 再入獄と死 top

決定的な対立

再び野山獄での生活をおくり始めた松陰は、それでもひるまずに新しい非常手段を計画します。

それは一八五九年(安政六)三月に江戸へ参勤する藩主毛利敬親(たかちか)を、京都ちかくの伏見でまちぶせ、藩主を京都へつれ去って兵をあげようとする計画でした。

彼はこの実行のため、弟子のいく人かを伏見へおくろうとしました。

この計画は友人や弟子たちのほとんどから、猛烈な反対をうけました。

その頃になると、ひたすら非常手段にうったえようとする松陰と、まだその時期でないと考える弟子たちとの意見のちがいは決定的となるのでした。

一八五八年(安政五)十二月十一日に、その頃江戸にいた高杉晋作・久坂玄端(げんずい)・飯田正伯(しょうはく)・尾寺新之丞・中谷正亮(しょうすけ)という松陰の五人の有力な弟子たちは、連名で萩の松陰に手紙を送ってこう述べています。

「先生のおっしゃっていることはまことに正しく、そのご苦心のほどには心をうたれます。

しかし天下の時勢は今日では大いに変り、各藩とも自分からすすんでは動こうとせず、新しい将軍もきまって人々の気持ちも静まっています。 |

野山獄の記念碑

|

それは実になげかわしいことですが、しかしこういうときに反乱をおこそうとしても、成功はむずかしいと思います。

かえって長州藩を危うくする位です。

それよりも今しばらく様子をみておられたら外国との貿易も始って、必ず新しい困難がおきてきて、きっと誰も黙ってみていられぬ世の中となりましょう。

そのときこそお互いに立ち上がることができます。それまではどうか自重なさってください。」

このように有力な弟子たちはこぞって松陰をいさめ、先生か軽はずみなことをしないよう、切々と願ったのでした。

が、そういう手紙をみて松陰は、ますます怒りをかきたてられます。

「たくさんのご家来があって、私だけが忠臣というわけではありません。

私がみんなにさきがけて死んだなら、それに感じて立つ人も現われるでしょう。

62

それがないほどなら、いつまでまっても時節はきません。

今日の長州藩の尊王攘夷の炎を起したのは、私をおいてほかにありますまい。

諸君と私の意見の違うところは、私は革命にうちこむつもり、それなのに諸君は手柄をたてるつもりでいることです。」

これは松陰の手紙に書かれていることです。

彼の怒りと皮肉と自分の考えをわかってくれる者がいないという、どうしようもない孤立感がよく表われています。

しかし弟子たちも敗けていませんでした。

「いま兵をあげても全く無駄に、正義の名をあげるだけで、なんの効果もありますまい。」

これがまた松陰を怒らせます。

「何と憎い言い分ではないか。尊王攘夷は非常のことで普通の時とは違うのです。だから非常手段を用いるのです。」

見放されたショック

弟子たちから見放されたと思うことは、松陰にとって大変なショックでした。

弟子たちの松陰を慕う心は変りませんでしが、戦術の面で彼らは松陰に従うことができなかったのです。

しかも松陰は自分の身は牢の中にあって、どうすることもできません。

あくまでも松陰に忠実であったわずかの弟子たちも、それぞれ牢に入れられたり自分の家で謹慎させられたりしています。

そんな中で中国の文人李卓吾(り・たくご)の文章だけが、彼をなぐさめてくれるのでした。

李卓吾は明時代の人で元々儒者でしたが、自然のままの人間を貴(とうと)ぶという立場から、しだいに儒者のかたくるしい気風を強く批判するようになり、のちには迫害されて自殺した人物です。

もはや松陰にとって頼みになるものはなにもありません。

その孤立感のために彼は自分を「狂」、つまり当り前の生活をふみはずしている、狂った人間と位置づけてゆきます。

そこには頼む人もない松陰の孤独の苦しさが、まざまざとうかがわれます。

しかし松陰はどこかに社会をかえてゆく中心となるものを発見しなければならないのです。

誰を自分は頼むことができるか、その問いにみずから答えようとして「草莽(そうもう)」という考えをもつようになりました。

「草莽」とは草むら、つまり庶民をさし、松陰はその言葉を「肉食者」、つまり贅沢をする者と反対の意味に使っています。

武士にたいする民衆というほどの意味でしょう。

彼はいまの情勢は、「草莽」が立ち上がることによってしか解決できないとまで考えるにいたるのです。

これは武士として驚くべき言葉でした。

封建時代に「草莽」の力を頼むなどというのは、これまでにはなかった全く新しい考えでした。

だからこの頃になると松陰は「ナポレオンを墓場から起して自由を唱えなければ、胸のつかえがおりません。」とまで書くようになっているのです。

おそらく松陰は自ら意識することはなかったでしょうが、封建社会とは違った形の近代社会の原理を心に抱くまでになったのです。

しかし松陰にはもはや、社会の変革に関する自分の計画を実行することは許されませんでした。

一八五九年(安政六)四月二十日づけで、幕府は松陰を江戸へ送るよう命令をくだしたからです。

再び江戸伝馬(でんま)町の獄での生活が始りました。

五年まえアメリカ軍艦に乗込むのを失敗してここですごしてから、松陰は本当に自由な日を一日ももつことができませんでした。

そして今また、伝馬町の獄へ帰ってきたわけです。

取調べの役人にむかって松陰は、老中間部詮勝(まなべあきかつ)を暗殺する計画があったなどとのべて役人を驚かせます。

しかし彼にとっては、生死はもはや問題ではなかったのです。

「死んで変革のいしずえになることができるのなら、いつでも死にましょう。

生きていて大変革ができるのなら、生きていましょう。」と、彼は高杉晋作に宛てて書いています。

その頃、江戸にいた高杉は、細々と獄中の松陰の世話をやいていたのです。

判決はその年の十月にくだりました。

まえに捕えられていた橋本左内(さない)・頼(らい)三樹三郎らの志士が、死刑の判決をうけてから二十日めの十月二十七日、松陰も死罪を申しわたされました。

はじめ判決書は遠島、つまり島流しとしてあったのですが、井伊直弼みずから「死罪」と改めたということです。

その判決に呼び出されるすぐまえに、死を覚悟した松陰は、

,

此程(これほど)に思定(おもいさだ)めし出立(いでたち)を けふきくこそ嬉しかりける

としたためました。

第四句の文字が一字たりないと気づいたときは、もう引っ立てられて行かなければなりませんでした。

「きく」の上に点をうったままにしてあるのは、そのせいです。これが松陰の絶筆でした。

その日の午後、松陰は首をうたれました。

彼の首を斬った山田浅右衛門や、その場にいた八丁堀同心吉本平三郎は、松陰の死は静かな、まことに見事なものであった、と語っています。

今日ふうにいってまだ二十九才、生涯、妻をめとりませんでした。

弟子たちは牢屋の役人に賄賂(わいろ)まで使って、松陰の亡骸(なきがら)をもらいうけようと駆け回りました。

役人からの亡骸の引き渡しは、二十九日の午後に、小塚原(こづかっぱら)の回向院(えこういん)というお寺で行われました。

受取りにでかけた木戸孝允(たかよし)、伊藤博文らは、髪みだれ血にまみれ裸のまま四斗桶に入れられた師の亡骸をみて、怒りをおさえることができませんでした。

弟子たちは丁寧に血を洗い、髪を束ね、自分たちの着物をぬいで師にまとわせ、大がめに入れて小塚原の橋本左内の墓の左にほうむり、上に石をおいて墓としました。

そうして彼らは、新しく復讐を誓うのでした。

その復讐とは結局、日本を近代国家にすることにほかならなかったのです。 |

明治になってからできた東京世田谷の松陰神社

|

top

****************************************

|