|

****************************************

Index 吉田松陰

・ 高杉晋作 ・ 坂本竜馬 ・ 中山みき

・ 大久保利通 ・ 年表

|

明治維新につくした人々 3――坂本竜馬

藩というものをいちはやく否定して、近代社会の姿をはっきり自覚し、人々の指揮にあたったが、惜しくも反対派に暗殺される。

この章を読むまえに

1 泣き虫少年

2 時勢へのめざめ

3 海軍操練所

4 薩長連合

5 海援隊隊長

6 統一国家の像

この章を読む前に

この章の主人公は、封建時代の藩という枠から離れて活躍した人物です。

それだけに、よその藩の偉大な人物とふかく知りあっています。

そのなかでも有名なのは、長州藩の木戸孝允と薩摩藩の西郷隆盛、そうして幕府の勝海舟でした。

西郷については大久保利通の章でふれるとして、ここでは木戸と勝について、すこし説明しておきましょう。

木戸孝允(きどたかゆき=桂小五郎)は西郷隆盛、大久保利通とならんで「維新の三傑」と呼ばれています。

彼は吉田松陰を兄のようにしたっていました。剣術と西洋の砲術との両方を学び、志士として活躍するようになると、たちまちすぐれた才能をあらわして、よその藩と交渉するさいの長州藩の代表者格となりました。明治維新ののちは、五か条の御誓文をつくるのに力をつくしました。またいちはやく版籍奉還(はんせきほうかん)を唱え、政府のなかではもっとも進歩的な立場をとって、そのため大久保利通(としみち)と対立しました。一八七七年の西南戦争のさなかに、病死しました。

|

坂本竜馬(さかもと りょうま)

|

勝海舟は幕府の役人です。はやくから西洋の学問を学び、危機に直面した幕府で重くもちいられました。なかでも彼は、海軍の建設に力をつくしました。明治維新のさい朝廷の軍隊が江戸へ攻めてきたとき、勝は朝廷の軍隊には手むかわないという方針をきめ、朝廷軍の参謀であった西郷隆盛と会見して、江戸城の無血明け渡しをなしとげたことは有名です。

維新ののちは大臣などもつとめましたが、晩年はおもに著述にはげみ、明治維新前後の軍事や外交について、立派な史料集を残しました。思ったことはずばずばいうので、「皮肉屋のおじいさん」としても知られています。

1 泣き虫少年 top

刀はピストルにかなわない

明治維新は単に、志士たちが徳川幕府を倒したというだけのものではありません。

またそれは、支配者が武士から官僚、つまり特権的な役人にかわったというだけのものでもありません。

それは、社会そのものの仕組みが変わる大きな変革でした。

この変革は今日からみて、不十分なところもありましたし、またある面ではゆがんでもおりました。

明治維新以後の日本は、民主主義国にはなりませんでしたし、また平和主義の国でもありませんでした。

しかしこの明治維新が日本の歴史の上で、それまでにはないような変革であったことを、疑うことはできません。

幕末の志士たちはそういう新しい社会体制のビジョンを、どの程度まではっきりつかんでいたのでしょうか。

つまりどの程度まで新しい政治思想をもつようになっていたでしょうか。

もちろん人によって差があります。

が、その多くは幕府を倒したのちの政治体制について、必ずしもはっきりしたビジョンをもってはいなかったようです。

ある意味では彼らは幕府を倒すという運動そのものに、あまりに忙しすぎたのでしょう。

そんななかでこれからお話しようとする坂本竜馬は、明治維新ののちの政治体制についての構想を、もっともはっきりともっていた人です。

維新ののち日本はどうすすむべきかについて、確かな見通しをもっていた人でした。

竜馬は吉田松陰のように、尊王攘夷の思想と運動に命をかけた人ではありませんし、高杉晋作のように一藩の指導者として、藩を幕府との対決へ導いていった人でもありませんでした。

彼は尊王攘夷の運動にはどちらかといえば関係がうすかったのですし、まだ彼の活動は藩を背景とするよりは、むしろ藩から跳び出してのそれでした。

しかし彼はそうしたコースとはべつの人生を歩んで、近代的な技術を学び近代的な政治思想を身につけていったのです。

明治維新はそれらの人々のすべての力を集めたものとして、戦いとられてきたのです。

竜馬には彼の人柄を伝えるたくさんの話が残されています。その一つに、こういうのがあります。

ある日、竜馬は同志の檜垣清治という人に出会いました。檜垣は剣の使い手として知られていた人物です。

そのときも長い刀をさしていました。

竜馬はその長刀をみて。

「そんな長い刀はいざというときには役にたつまい」といって、自分の短い刀をみせました。

檜垣はなるほどと思って、短い刀にとりかえました。

つぎに二人がまた出会ったとき桧垣が短い刀を竜馬にみせると、竜馬はいきなりピストルをふところから出して、一発うちました。

「これが西洋の新しい武器だ。よくみておくがいい。」

そののちまた二人が会ったとき、竜馬はふところから一冊の本をとり出していいました。

「これからの世の中は武力だけでは駄目だ。俺はいま『万国公法』という本を読んでいるが、なかなかおもしろいぞ。

『万国公法』というのは国際法のことです。

この話は竜馬の思想が他人より常に一歩さきがけていたことを示しています。

それとともに竜馬の思想が発展していった道筋をも示しているようです。

初めは長い刀、それは封建制度そのものともいえましょう。

つぎに短い刀、それは、封建制度の中での改良といえましょう。

そのつぎのピストルはヨーロッパ文明を、まず軍事技術の面で取入れた段階を表わしています。

つまり技術の面で近代文明にめざめたわけです。

最後の『万国公法』の時期は、近代的な政治体制、社会体制に目覚めたことを表わしているといっていいようです。

町人の家に生まれた「土佐の芋ほり」

そういう坂本竜馬は幕末の維新の志士のなかでは現在、もっとも人気のある一人です。

その彼の人気の秘密はおそらく竜馬が細かいことにこだわらず、臨機応変に頭が働いて、それでいて人間味あふれる人物だった、というところにあるのでしょう。

それらの特徴は彼が封建武士の「さようしからば」式の堅苦しさから、全く遠い人間であったことを示しています。

それもそのはず、彼は町人の家に生まれたのでした。

土佐国高知は山内(やまのうち)氏二十四万石の城下町でした。

その高知の城から南へおりて西へゆくと本丁筋に出ます。

本丁筋には大きな商家が軒をならべていました。

坂本竜馬は一八三五年(天保六)十一月十五日、この本丁筋で生まれました。

坂本家は土佐では大きな商人である才谷屋(さいたにや)の分家でした。

才谷屋も酒屋をいとなんており、のちには質屋などをするようになりました。

その分家である坂本家は、一七七〇年(明和七)に才谷屋から枝分かれしたものです。

経済的にゆたかであったので、郷士(ごうし)という下級武士の株を買いとって、その後は名字(みょうじ)を公然と名のり、刀をもつことを許されていました。

郷士というのは普通の武士より身分が低い階層でした。

新しい藩主がのりこんでいったとき、昔からそこにいた武士を郷士としたこともありますし、新田を開発した百姓が郷士に取立られたこともあります。 |

売り出しでにぎわう大きな酒屋

|

坂本家の場合は、お金を出して買ったもののようです。

江戸時代も半ばをすぎて身分制度がゆるんでくると、そんなことも盛んに行われるようになっていたのでした。

そんなわけで坂本家は、町人でもあれば武士でもあるという存在でしたが、元々町人であるために普通の武士と違って経済的には豊かでした。

その頃の普通の武士の生活はかなり苦しかったのです。

自分の身分を竜馬は「土佐の芋ほり」といっています。

しかしそれは、卑屈な気持ちからのものでなく、逆に自分を誇る気持ちがそこにこめられていました。

たとえば一八六三年(文久三)に姉の乙女(おとめ)にあてた手紙で、こんなふうに彼は言っています。

「私は土佐の芋ほりとも何ともいわれぬような身分に生まれて、しかも一人の力で天下を動かすようになりましたが、これも天の定めてくれたところでしょう。

こう申しましてもけっしてつけあがるつもりはなく、泥の中のすずめ貝のように、いつも土を鼻の先へつけ、砂を頭へかぶるような気持ちでいます。ご安心ください。」

吉田松陰や高杉晋作と違って、竜馬には平民としての自覚が脈打っていたといえましょう。

そう思ってみればこの手紙にも、いかにも人間らしい感情のこめられていることがおわかりでしょう。

そういう坂本家に、竜馬は次男として生まれました。

兄のほかに姉が三人いるという五人兄弟で、彼はすえっ子でした。

兄はのちに坂本家をつぎ.その家をだいじにまもってゆきます。

それにくらべ弟の竜馬は、家をつぐ責任もなく自由な生涯をおくることになったのでした。

三人の姉のうちすぐ上の姉である乙女はしたい放題をするこの弟・竜馬の最大の理解者でした。

大柄な男まさりの性格で、のちに竜馬の名前が有名になるとともに、乙女の名も志士たちのあいだに、

「竜馬の姉の乙女さんは、竜馬より強いそうな。」と評判になったほどです。

だから竜馬も乙女にあてた、たくさんの手紙を残しています。

泣き虫竜馬

しかしそれは後のことで子供の頃の坂本竜馬は、一向に見栄えのしない少年のようでした。

弱虫でいじめられるとすぐ泣くので「泣き虫竜馬」と馬鹿にされました。

おまけに鼻をいつもたれ流しという有様でした。

やっと十一才で塾に入って勉強しはじめましたが、あんまり記憶力が悪いので先生から「どうにもたらない」と断られたほどです。

そのころの勉強といえば何でも暗記することがすべてだったのですが、竜馬はそれが苦手でした。

彼はそののちも、そういう昔からの学問の仕方よりは、ものを大きくつかむのが得意でした。

そんな彼にはそのころの学問の仕方があわなかったのでしょう。

書物を読むことでうまくゆかなかった竜馬は、十三才で今度は剣術道場にはいりました。

するとめきめきと腕があがりました。

そしてかつての泣き虫はみるみるうちにたくましい青年となりました。

十七才で先生から免状をもらったことでも、彼の上達ぶりがわかりましょう。

それをみて父親の坂本八平は喜びました。

「それでは一つ江戸へいって剣術の修行でもするか。」といって一八五三年三月、竜馬を江戸へ送り出してやりました。

そのとき父があたえた教訓からみると、八平は竜馬が武士らしく育ってくれることを期待していたようです。

江戸ではそのころ有名な剣客だった千葉周作(しゅうさく)の弟で、京橋に道場をひらいていた干葉貞吉(ていきち)の道場にはいりました。

ペリー艦隊が浦賀へきたのは、竜馬が江戸へついてからまもない一八五三年六月三日のことでした。

竜馬も海岸をまもるために藩からひっぱりだされたりします。そうして父親にあてて、

「戦もちかいことと思いますが、その際には外国人の首をとってもって帰りましょう。」

などと書きおくっています。

しかしこの青年がペリーがやってきたことで、どの程度国というものについて考えさせられたかは、疑問です。

むしろ剣術に磨きをかけていたというほうが本当のようです。

竜馬は江戸に一年ほどいて、一八五四年六月、いったん土佐へ帰りました。

2 時勢へのめざめ top

一対一は時代おくれ

土佐に帰った坂本竜馬はそれから一年ほど故郷ですごし、一八五六年(安政三)八月、再び江戸へでることになります。 その間に父親が病死するなど、身のまわりに変動がありましたが、それにもまして彼を変えた事件がおこります。

それは画家の河田小竜(しょうりゅう)という人を知ったことでした。

河田小竜はたんなる画家でなく広く新しい知識をもった人でした。

彼はその頃アメリカから帰った中浜万次郎(一八二七〜九八年)から海外の事情をくわしくきいていました。

中浜万次郎は元土佐国幡多(はた)郡中浜村の漁師で、一八四一年にかつお漁にでたまま漂流し、アメリカの捕鯨船に助けられて、アメリカで教育をうけてきた人です。

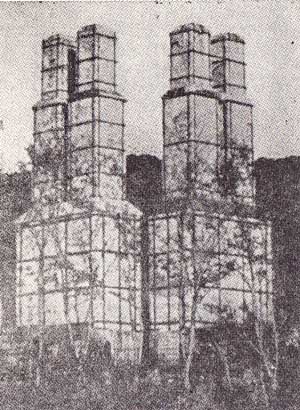

また河田は薩摩藩へ派遣されて、反射炉を見学してきてもいました。

竜馬はこの人のもとへ足をむけ、むさぼるように彼から知識をえようとしたのです。

やはり江戸でなにほどか時勢の刺激をうけてきたせいでしょう。

河田は竜馬にむかって説きます。

「私は攘夷はできないと思う。しかしたとえ開港になったところで攘夷の備えはしておかなければならない。

なかでも航海術を学び、海運をさかんにすることが大切だと思う。」 |

鉄をつくる反射炉

|

この話をきいた竜馬は、はたと膝をうって、

「私は剣術をこのんできました。しかし剣では一人対一人という形でしか相手にできません。

あなたのお話のように力をつくしましょう。

しかし船や機械はお金さえあればつくれますが、人材はどうして養成したらいいのでしょう?」

「そこだよ問題は、だから私は私のところへやってくる平民の秀才たちを大いに激励しているのだ。」

「そうですか、それでは先生は人材をつくってください。私は船を手に入れましょう。」

こんなことを河田と竜馬は語りあったのでした。

そうして実際河田のもとへは、医師の息子である今井純成とか、饅頭屋の息子である大里長次郎とか、やきつぎ屋の息子である寺内馬之助とかが、たえず出入りしては教えをうけていたのです。

新しい時代の息吹が土佐国にもしのびよっていたのです。

のちにこれらの人々は、竜馬のもとで働くことになります。

一八五六年再び江戸へ出た竜馬は、しかし剣の道一筋にと励みます。

あくる年には、土佐藩の江戸鍛治橋の藩邸でひらかれた武術大会で、見事に優勝するほどになりました。

そんな成果を胸に彼は五八年九月、土佐へ帰りました。

この年は日本とアメリカその他の国とのあいだに、通商条約がむすばれた年です。

井伊直弼が大老の職について、反対派の志士たちを次々に捕えていったころです。

しかし竜馬はそういう時勢にまだ特別の関心を抱いてはいなかったようです。

いや、抱いていてもなんの行動もとれなかったのかもしれませんが。

ともかく彼はなんの目立った行動もしていないようです。

帰国してまもなく水戸藩の志士二人が土佐へやってきました。

彼らは幕府に反対する運動をおこすにあたっての、各藩の反応をそれとなく確かめてまわっていたのです。

しかし彼らは藩に入るための手形をもっていなかったので、土佐へはいれず伊予(いよ=愛媛県)と土佐の国境で土佐からの人物と話合いをしました。

話合いに行ったのは坂本竜馬です。

しかしせっぱつまった気持ちの水戸藩士にとって、このときの竜馬ははなはだ食いたりぬ人物にみえました。

彼らは、

「竜馬はまじめでかなりの人物だ。しかしただ剣がじょうずなだけで幕府の役人の名前もろくに知らない。

無駄に日をおくって残念だ。」と失望のさまを記録にとどめています。

竜馬が書物を読むようになったのはその頃からでした。

「このごろ竜馬は本に夢中だそうな。」

と友人のあいだで評判になったといいますから、竜馬が読書するなどというのは余程、奇妙なことと思われたのでしょう。

読書範囲は中国の歴史書からオランダの憲法にまでおよびました。

その読み方は竜馬流れで、細かいところにはこだわらず、大意をつかむことを主なねらいとしていました。

そんな竜馬が尊王攘夷の志士の一人として、政治に積極的にかかわりをもちはじめるのは、一八六一年(文久元)になってからのことでした。

このとき竜馬は二十六才、若くして政治の変革に身を奉げていったほかの志士たちにくらべて、遅い出発でした。

土佐勤王党にくわわる

そのころ土佐藩にもようやく尊王攘夷の運動がさかんとなってきました。

いや、尊王攘夷を名目として下級武士たちが頭をもちあげてきたといったほうが、より正しいかもしれません。

井伊政権のもとでなりをひそめていた彼らが、和宮の結婚問題を捕えて、ようやく動き始めたのです。

その指導者は武市瑞山(たけち・ずいさん=一八二九〜六五年)といいました。

武市は竜馬より六才年長で彼と同じように郷士の出身でした。

もっとも坂本家が町人であったのにたいし、武市家は大きな農家で、そこに生まれた瑞山は剣術を習い、やがて江戸へ剣術修行にいっています。

竜馬と似たような境遇で、似たような経歴をたどっています。

しかし竜馬が「ほら吹き」といわれるほどであったのにたいし、武市は「窮屈」といわれるほどまじめ一方の人間でした。

町人の気風と農民の気風とのちがいでしょうか。

武市ははやくから若い層、また下級武士層の指導者として期待されていた人物でした。

その武市瑞山が中心となって一八六一年八月、江戸で「土佐勤王党」という尊王を目的とする組織がつくられたのです。

その同志が名前をつらねた盟約書には、日本の危機にさいし、同志の者が力をあわせて、日本をおこそうという意味のことが書かれてありました。

そこには「藩」をこえた「日本」という考えが表われてきておりました。

翌月、武市は土佐へ帰り藩内で同志をつのりました。

竜馬はそのとき勤王党にくわわったのです。

のちに彼の無二の友人となった中岡慎太郎(一八三八〜六七年)も、これにくわわっています。

中岡は大庄屋の息子で竜馬より三つ年下でした。

藩体制に不満であり、同時に日本の危機を感じていた彼らは、何らかの組織を心の底では望んでいたのでしょう。

武市のさそいに応じて、われもわれもと参加し、土佐勤王党はたちまち二百人あまりの大組織となりました。

集ったものは、郷士、庄屋、下級武士、職人、商人、医師、農民など平民やそれにちかい階層の人たちでした。

こうして彼らは上級武士にたいして、藩政に発言権をもつようになったのです。

土佐藩にこういう組織ができると、彼らはさっそく長州藩の志士久坂玄瑞のもとへ使いを出しました。 |

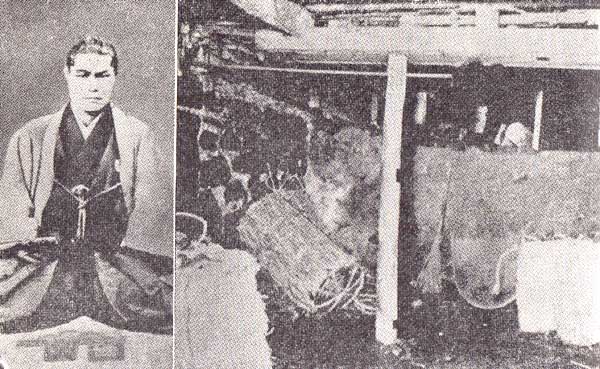

中岡慎太郎

|

長州藩の志士たちは、航海遠略策をとる長井雅楽(うた)のもとで苦しんでいました。

同じように土佐勤王党も幕府を支持して鎖国をやめるという、佐幕(さばく)開国の方針をとる実力者吉田東洋(とうよう=一八一六〜六二年)のもとで苦しんでいました。

それだけに両者は情報を交換したかったのでしょう。

竜馬はまたえらばれて武市瑞山の手紙をもって使いに出ました。

ところが竜馬は使いをはたさず、藩の政府にたいして、剣術の取調べのためと届けて、藩を跳び出してしまったのです。

跳び出して彼は長州へゆきました。

そこで会った久坂玄瑞は竜馬より五才年下でしたが、松陰門下の秀才として名高く竜馬に強い印象をあたえたようです。

竜馬はそれから大阪をまわって、一八六二年二月に帰国しました。

彼は久坂から武市あての手紙をたくされておりました。

「坂本君がきてくださって腹の底をうちわって話しました。くわしいことは坂本君からおききとりください。

もはや大名も公家も頼むにたりません。

このうえは身分もなにもない志士が集って、事をあげるほか方法はないと私ども同志は考えています。

失礼ながらあなたの藩も私の藩も、たとえなくなったとしても、正しいことのためならば何でもないでしょう。」

その手紙には、こんなことが書かれてありました。

しかしこの考え方は、武市の受入れるところとならなかったようです。

武市はおそらく吉田東洋を除かなければならぬとは考えていたでしょう。

あくまでも藩主をおしたてて、政局にかかわりたいと思っていました。

武市には「藩」を否定してしまうことが、できなかったのです。

その点、竜馬にはそんな堅苦しさはありませんでした。

彼には藩というものは、久坂以上になんでもないものだったのです。

武市と意見があわないとみると、三月二十四日の夜に、ぷいと脱藩してしまいました。

武市は、さすがに人物が大きく、

「あれはあれでいいのだ。」

といったそうですが、姉の乙女をのぞく坂本家の人々はそうもゆかず、

「困ったことをしてくれた。」

となげくのでした。

竜馬が脱藩してまもなく武市たちに憎まれていた吉田東洋が暗殺されてしまいました。藩の政府は、

「どうも勤王党の連中があやしい。」とにらみます。竜馬も疑われました。

しかし彼はその頃ひどくお金に困りながら、遠く土佐を離れて歩きまわっていたのでした。

3 海軍操練所 top

勝海舟の弟子となる

土佐藩を跳び出した坂本竜馬はまず薩摩へゆきついで大阪へ回り、一八六二年(文久二)八月には江戸へ姿を現わします。

彼は越前藩の顧問のような存在であった横井小楠(しょうなん)をつうじて、越前藩主の松平慶永(よしなが)から紹介状を書いてもらい、赤坂、氷川(ひかわ)の屋敷に勝海舟(かつ・かいしゅう=一八二三〜九九年)を訪ねました。

勝は一八六〇年に通商条約の批准書をとりかわすためアメリカへ渡ったことのある人物です。

そんなわけで開国論者であり、また幕府の改革を強く主張していました。

竜馬が訪ねた頃は軍艦奉行並といって、軍艦をこしらえたり海軍兵を養成したりする役目についていました。

竜馬が勝の家へいったのは、勝を暗殺するつもりであったという意見もあります。

それを小男ながら胆(きも)のふとい勝がいきなり、

「殺すなら議論をきいてからにせよ。」

と怒鳴りつけて竜馬の出鼻をくじいて、攘夷が不可能なことを説ち竜馬を感心させたというのです。

話としてはおもしろいのですがこのとき竜馬の頭にあったのは、かつての日の河田小竜との約束、つまり「あなたは人材を養成せよ、私は船をつくる。」ではなかったでしょうか。

勝の話をきいて竜馬はただちに勝の弟子となり、航海術などを勉強することになりました。

そればかりでなく河田門下の青年たちをも、次々と勝のもとへ入門させてゆきました。

一八六二年十二月、竜馬は勝に従って海を渡って大阪へゆきました。

そして勝は松平慶永の口ききで、あくる年の二月脱獄の罪を許され、天下晴れて勝のもとで勉強できるようになりました。

勝のもとで勉強できるのを竜馬がどんなに幸せと思っていたかは、姉の乙女にあてた手紙の中に、ありありとのべられています。 |

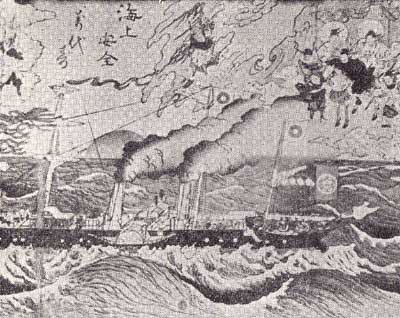

日本で造られた最初の軍艦

|

「今は日本第一の人物である勝海舟という人の弟子になり、日々かねてやりたいと思っていたことを、せいをだしてやっています。どうぞお喜びください。」

勝も竜馬に期待していたようです。彼は竜馬を自分の片腕として、神戸に海軍操練(そうれん)所を設けました。

これは尊王攘夷の志士たちのエネルギーを、近代技術を学びとる方向へかえさせようとする目的でつくられたもので、従って希望者は藩や身分にかかわらず入門できました。

操練所をつくるときに竜馬がつくした力は、なみなみならぬものでした。

彼は資金の援助をもらうため、勝の命令でわざわざ越前藩を訪れたりしています。

急進派は必ず破れる

高杉晋作の章でものべたように一八六三年(文久三)は、尊王攘夷の運動がひとしきり燃え上がった年でした。

幕府は五月十日を攘夷を実行する日とし、長州藩ではこの日から外国船に大砲を撃ちかけ始めたのでした。

つづいて七月には薩摩藩も、生麦事件の復讐にきたイギリス軍艦と砲火を交えました。

八月には志士たちは天皇の攘夷祈願から倒幕にまでもちこもうとし、これがかえって八月十八日のクーデターを招き、急進派は退かなければならなくなってゆくのでした。

こういう情勢をよそにみながら竜馬は、せっせと海軍操練所の建設にうちこんでいたのです。

といっても彼はもとより時勢に無関心だったのではありません。

このころ彼は越前藩と深いつながりをもつようになりましたが、六月二十九日には越前藩の京都の藩邸で、同藩士の村田巳三郎(みさぶろう)と政治について議論しています。

それをみるとその頃の政治についての竜馬の考えがわかります。

竜馬はいいます。

「ちかごろの様子をみると長州藩は、結局外国の領地になってしまうかと思われます。

いったん外国のものになったらこれを取り返すのは、大変むずかしいとすれば、外国人と膝をまじえて話しあって、彼らを内地から立ち退かせなければなりません。

しかしそれを実行するには、幕府の無能役人を退けるのが第一ですから、そのためには勝海舟氏らに手伝ってもらうとして、さしずめあなたの藩の松平慶永さま親子や私の藩の山内容堂(ようどう)らに上京してもらって、一挙にことを運ぶしか方法がないでしょう。」

これにたいし村田は、幕府と親戚筋の越前藩の武士だけあって、

「そう申されても長州藩がはやまって今度の事件を引き起したのですから、賠償金をだして謝るのがまず初めに片付ける問題でしょう。」

といいます。竜馬は退かず、

「それは一応ごもっともですが、長州藩は日本のため必死の気構えをみせています。だから助けなければならないのです。

もしほうっておけば、長門・周防の二国が外国のものになってしまうばかりでなく、長州人は怒りのあまり江戸で暗殺や放火をしでかしたり、外人のいる横浜へ攻め込んだりするようになるかもしれません。

そうなれば日本の立場はいっそうむずかしくなりますよ。」

そのように竜馬は、長州藩の立場に同情をおしまず、幕府の改革をさきに解決すべき問題と考えていたのです。

いや彼は藩だの幕府だのということより、日本という国家の運命をまず第一に心配していたといえるでしょう。

ただ彼はそうはいっても無鉄砲な進み方をしませんでした。

姉の乙女にたいして彼は、「でき物も十分に腫(は)れきらないうちは、針を刺して膿(うみ)を出したりしない」とのべています。

夢が多い一方、彼は町人的な現実主義を身につけていたといえましょうか。

そんなわけで竜馬は、普通の志士とはちがった道を歩むことになりました。

日本の領土が外国人にとられるかもしれないことを心配しながら、いまは勝のもとで近代的な技術、とくに航海術を学ぶことに懸命でした。

やがて彼は神戸の海軍操練所を代表する塾頭(じゅくとう)にあげられました。

その前後の竜馬の活躍はめまぐるしいほどです。こころみにその足跡をたどってみましょう。

一八六三年七月には再び越前へ、その足で江戸へ、そこで勝と落ち合って九月には勝とともに船で大阪へ、十月には再び勝とともに船で江戸へ、その年十二月には将軍に従って勝とともに、また海路を大阪へむかうという働きぶりです。

あくる一八六四年になると二月に勝とともに長崎へ、四月には長崎から熊本へゆき、勝の使いとして横井小楠をたずねて、その月に大阪へ帰っています。

さらに六月にはまた江戸へゆき、すぐ神戸へ帰って京都、大阪の辺りで活躍することになるという具合です。

そのうち最後の江戸ゆきは、志士たちのエネルギーを北海道の開拓にむけようとした案をたずさえてのことでした。もっともこの計画は実現しませんでした。 |

外人の目に映ったそのころの大坂

|

|

近藤勇(左)を隊長とする新撰組は、つぎつぎと志士を襲い、また勤王派の武器、弾薬庫(右)をあばいていった。

|

追われる身となって

竜馬は全く勝に信用されその信用によくこたえていたようです。

その竜馬のところへ一八六三年の末頃、土佐藩から藩へ帰るようにとの命令がだされました。

そのわけというのはこうです。

一八六三年八月十八日のクーデターは、京都にいた急進派の勢力を衰えさせ、保守派の力を盛上らせましたが、その影響は土佐藩にもおよんできました。

土佐藩の前藩主で実権をにぎっていた山内容堂(一八二七〜七二年)は、元は藩の政治の改革を押し進めた人物でしたが、殿さまの常として急進派を喜びませんでした。

そうして保守派の巻き返しの機会を捕えて彼は、土佐藩内の急進派をおさえにかかったのです。

土佐勤王党の指導者たちは、続々捕えられました。

藩主をいただいて朝廷のためにつくそうと思っていた武市瑞山も、その例外ではありませんでした。

彼らの多くはむごい拷問にかけられました。瑞山自身のちに切腹をいいわたされています。

中岡慎太郎はそのときちょうど長州藩にいたので、あやうく牢に入れられるのをまぬがれました。

身の危険を感じた志士たちは次々に逃れて、長州藩へ身をよせました。

こうして土佐勤王党はつぶれてしまったのです。

竜馬へも追究の手がのびてきました。

それが藩へすぐ戻るようにとの命令になったわけです。

竜馬はそれを無視して名前を才谷梅太郎とかえ、勝のもとで働きつづけました。事実上の脱藩といってよいでしょう。

しかし一八六四年(元治一)七月の「蛤(はまぐり)御門の変」ののちは、保守派の巻き返しの嵐はさらに強まってきました。

幕府はうさんくさいとみた人間を一人のこらず捕えようとします。

近藤勇(一八三四〜六八年)らの新選組が京都の町をわがもの顔に歩き回って恐れられたのは、この頃のことです。

当然、勝の海軍操練所も目をつけられました。そこはいわば浪人の巣でした。

操練所の人々は長州藩に味方していました。それを幕府の高官である勝が助けている形になっているのです。

一八六四年十月勝は江戸へよびもどされて、軍艦奉行をやめさせられ謹慎を命じられました。

そして海軍操練所はあくる年、閉鎖されました。

身のおきどころのなくなった竜馬は、薩摩藩にかくまわれることになりました。

それもそのはず、彼は土佐藩からも追われる身となって開国を唱えている彼は、まだ攘夷の気風の強い長州藩をたよることもできません。

その竜馬の身のうえを心配した勝は、江戸へ去るまえ西郷隆盛と会って、彼のことをよく頼んだといわれます。

それからのち竜馬は、髪のかっこうや服装を薩摩人のようにあらため、幕府の目を逃れることに苦心するようになりました。

そのころ彼はもう一度ひそかに江戸へしばらくの間、行ったようです。

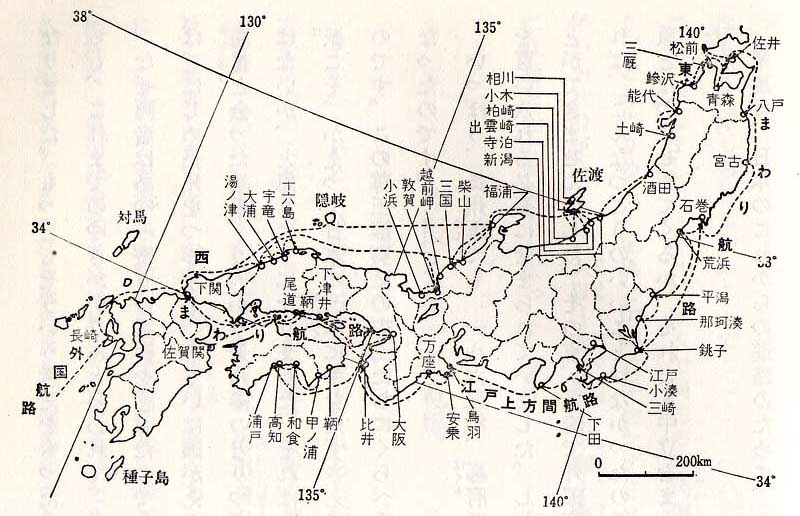

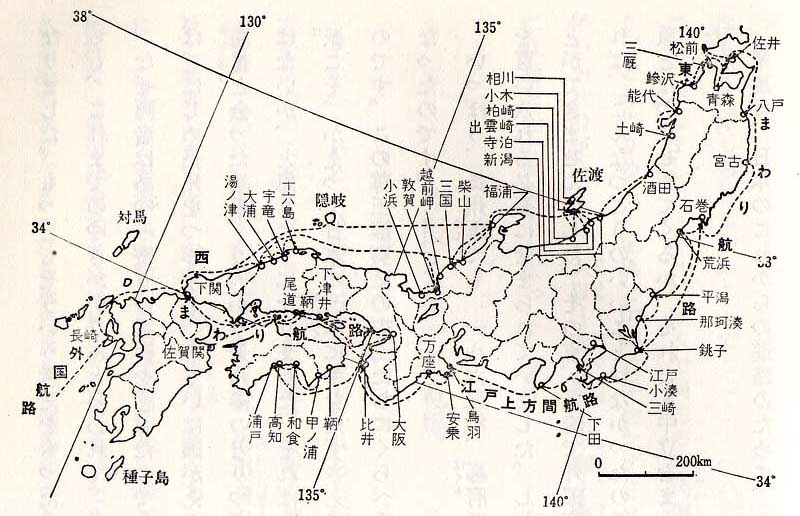

|

江戸時代のおもな海路

|

4 薩長連合 top

不思議な歩み寄り

一八六五年(慶応一)の正月を竜馬は京都の薩摩藩邸でむかえました。

かくまわれているだけで身動きもままならぬかと思えば全くその逆で、勝の保護を離れたのを機会に、独立の志士として、あらたな活躍ぶりをみせてゆくのです。

その活躍のおもな目的は、薩摩藩と長州藩との連合をはかるという大仕事でした。

薩摩と長州といえば幕府を倒し、明治維新への道をひらいていった代表的な藩として有名です。

とすればこれら二つの藩がずっと協力してきたと思われるかもしれませんが、そうではなく維新の行われる二年前まで、ことあるごとに対立してきたのです。

長州藩は吉田松陰の章と高杉晋作の章でみたような線をたどってきましたし、一方、薩摩藩はこのあと大久保利通の章でみるような線をたどってきました。

両藩にはそのうえお互いを競争相手と意識して、自分のほうで主導権をにぎろうとする強い気持ちもありました。

これらのことが必要以上に両藩のいがみあいを強めていました。

ことに一八六三年の「八月十八日のクーデター」で薩摩藩が長州藩志士の宮廷に出入りするのを止めたり、その翌年の「蛤御門の変」で薩摩軍が長州軍と戦ってからは、両者の対立感情は今にも火がつくかというところにまで達していました。

また下関海峡で長州の手で薩摩藩の船が沈められたこともありました。

そればかりでなく一八六四年の第一次長州征伐には、薩摩の西郷隆盛が総参謀となるほどだったのです。

しかし年がかわって一八六五年になると、長州、薩摩両藩とも互いに歩み寄ろうとする気配を、わずかながらもみせてくるようになりました。

150

もっともそういう考えをもったのはごく少数の志士たちだけで、しかもその志士たちもこれまでのゆきがかりに捕われて、歩み寄りには踏み切れませんでした。

なぜ両者は歩み寄りの必要を感じたのでしょうか。

第一次長州征伐の参謀であった西郷は初め長州をつぶすか、あるいは国替えさせるかくらいの気持ちをもっていました。

しかし勝海舟と会った結果、うっかり長州藩のとりつぶしに手をかすと、幕府の権威をますことになるのではないかと思うようになりました。

そればかりでなく自分が討とうとしている長州藩尊王攘夷派こそ、かえって日本の改革に手をたずさえて進むべき存在ではないか、と考えるようになったのです。

この尊王攘夷派の志士たちにくらべると、保守派はなんと愚かなのだろうと思うようになったのです。

一方長州藩でも一八六五年、幕府に第二次長州征伐の宣言をだされて、新式の武器を買い入れる必要にせまられていました。

しかし長崎で買おうにも「朝敵」の長州藩は、買うことができませんでした。

その点、長崎で外国商人のいいお得意であった薩摩藩の名儀を借りられれば、こんな都合のいいことはなかったのです。

そのほか大藩の薩摩藩が長州征伐軍の一員となって攻めてくるか、それとも中立をまもってくれるかは、長州藩にとって大きな違いでした。

竜馬は日本のこれからの進路のために、こうした機運をつかむ必要を感じたのです。

元々藩というものに何ほどの魅力も感じない竜馬にとっては、両者のいがみあいがむしろ滑稽なものに感じられていたことでしょう。

一八六五年のほとんどを、彼は薩摩と長州の和解のために費やしました。

彼の友人で同志の中岡慎太郎と手わけしたり、中岡と一緒に働いたり、これよりのち竜馬と中岡は手をたずさえて、東に西に大活躍することになります。

この年の彼の足跡は、大阪→鹿児島→下関→京都→山口→下関におよび、一八六六年(慶応二)正月には海を船で大阪へ戻っています。

社長となった竜馬

そのかたわら竜馬は、いかにも彼らしい計画を進めました。

それは長崎に自分たちの同志を集めて結社をつくったことです。

その結社は長崎を中心として貿易を行うためのものでした。

彼が土佐からつれてきて、勝海舟の神戸海軍操練所に学ばせていた青年たちがこの結社に参加しました。

かつて河田小竜と語りあった夢が、勝のもとで学んだ技術を身につけたうえに、こうして実現してゆくのです。

結社に参加した者たちの宿舎が長崎の亀山にあったので、この結社は「亀山社中(かめやましゃちゅう)」と呼ばれました。

もっとも創設者である竜馬自身は、忙しくてここにいることができず、もっぱら社員たちが竜馬の指図で動くことになりました。

これらの費用は薩摩藩が出し、その代り薩摩藩は藩の物資を送るのに亀山社中の助けをえました。

しかし薩摩と長州を和解させることは、容易にすすみませんでした。

一度などは西郷隆盛を説いて、鹿児島から京にゆく途中、下関へ立ち寄ることを納得させましたが、西郷の都合がつかず、木戸孝允ら長州側に待ちぼうけをくわせたこともあります。

そんなことが長州藩側の気持ちをこじらせ、斡旋がますますむずかしくなったりしました。

「長州としてはこの際、薩摩藩が本当に心から和解を望んでいるのかどうかをみせてもらわなげればなりませぬ。

それをはかる方法が一つあります。いま長州は幕府と戦うために、新式の武器を必要としています。

しかしわが藩はそれを買うことができません。薩摩藩の名儀でそれを買ってもらえますまいか。

薩摩がどう出るかで、薩摩の気持ちを知ることができると思いますが、坂本殿。」

「それはいいお考えです。さっそく薩摩の考えをきいてみましょう。」

長州側とのこんな問答があって、竜馬と中岡慎太郎は長州藩のために大いに力をつくし、薩摩藩の名儀で長州のために、小銃七干挺・蒸気船一艘を買ったりしました。

そしてこれらをおくるのに竜馬の亀山社中が活躍するのでした。

一方長州藩は上京する薩摩藩兵のために米を買い入れたりしました。もちろん竜馬がその仲立ちを務めたのです。

西郷・木戸会談

このようにお互いの関係がひとつひとつ良くなっていった結果、長州藩の代表木戸孝允はついに重い腰をあげ、伏見の薩摩藩邸で西郷隆盛と会見するため、一八六五年十二月二十五日、下関を出発しました。

大阪へついたのはあくる六六年の正月七日、すぐ京都の薩摩藩邸へ入って木戸・西郷の会談が始りました。

木戸はまずこれまでの長州藩の方針を説明します。

これにたいし西郷はただ、黙って聞くのみです。それから御馳走が出ます。

家老の小松帯刀(たてわき)やそのほか大久保利通らが接待に出ます。その念入りの接待が毎日つづきます。

しかしそれだけでした。薩長連合についてはどちらからも一言も口をきりません。

そんなときでした。竜馬が京都へついたのは――。

彼はこの会談のなりゆきが気にかかっていたので、正月二十日木戸孝允をたずねました。

意外にも木戸は、はなはだ不機嫌でした。

「坂本君、せっかくのお力ぞえではあったが、自分はこのまま帰国するつもりである。」

会うやいなや木戸にこう出られて竜馬は驚きました。

「一体それはどういうわけなのですか?」

「考えてもみたまえ。今の薩摩藩は中立をとろうと、あるいはどちらかに味方しようとそれは自由だ。

しかしわが長州藩は天下を敵として孤立している。そのくせ薩摩のほうでは、連合のことを一言も言い出さない。

自分のほうからいえば全く憐れみを他人にこうようなことになる。

たとえ周防と長門の二州が焼け野原となろうとも、そんなことは自分としてはできない。

ただ帰る前に君に会って、自分の腹のうちをうちあけ、お礼をいおうとこうして君のくるのをまっていたのだ。」

これをきいて、今度は竜馬が怒りだしました。

「一体全体私が薩長両藩のためにこうして働いているのも、なにも両藩だけのことを思っているからではないのです。

私はひたすらに日本のゆくすえが眠る間も気にかかるからこそ、一生懸命やっているのです。

それをあなたたちはわざわざ遠く藩を出てきて、お互いに昼も夜も会いながら十日あまりも無駄にすごし、しかもそのまま帰るとおっしゃる。

全くわけがわからない。どうして腹をうちわって話合わないのですか。」

こう木戸をきめつけておいて、竜馬はただちに西郷のもとへ駆け付けて熱心に説きます。

「西郷さん、ごぞんじのように木戸さんが薩長の連合の話合いにきておられます。

ところが木戸さんとしては、いまの長州の立場が苦しいだけに自分の方から言い出しにくいのですよ。

だからここは、薩摩だの長州だのという小さな立場を離れて、あなたの方から連合の話をきりだしてほしいのです。

どうかお願いします。」

竜馬の正々堂々の議論に西郷は感心して、ただちに承知しました。

それからの会談はとんとん拍子に進み、二十二日には竜馬らを立ち会い人として薩長連合が成立しました。

|

薩長連合に働いた人たち。右端が大久保利通、一人おいて島津忠義、左端は伊藤博文といわれている。

|

5 海援隊隊長 top

暗闇の中の大騒動

薩長連合をまとめた翌日。一八六六年(慶応二)正月二十三日の夜のことです。

坂本竜馬はいくらかほっとした気持ちで、つれの三吉慎蔵(みよし・しんぞう)とともに伏見の船宿寺田屋にいました。

この寺田屋の養女となっているお竜(りゅう)という女性は、もと医師の娘、いまは竜馬の愛人でした。

竜馬が会合などで寺田屋へ通ううち彼女を知り、いつとはなしに互いに心がひかれるようになっていたのです。

なかなか気性の激しい、きっぷのいい女性でした。

二十三日の夜もふけてあくる朝の午前三時頃、竜馬たちがそろそろ寝ようとしていると、このお竜がこっそりと裏ばしごをのぼってきました。

「ご用心なさいまし。いま敵がやってまいります。槍をもった人たちが、はしご段をのぼってきます。」

これらは幕府の役人でかねてから寺田屋をマークしていたのです。

薩長の間を斡旋する竜馬は、彼らにとってかっこうの目標でした。 |

京都伏見の船宿寺田屋。当時、伏見から大坂へ淀川を行き来する船が出ていた。 |

「そうか、よく知らせてくれた。」

いうよりはやく竜馬はピストルをかまえ、三吉も刀をさしました。

「何者か。」

といったときにははしご段からつぎの間にいたるまで、二十人ばかりが槍をもって立ちならんでいました。

「どういうわけで薩摩の武士に無礼をするのか。」

「上意だ、上意だ。すわれ、すわれ。」

と相手はすすんできます。

竜馬はすぐピストルの打ち金をあげ、十人ばかりならんでいる一番右の者を射ちました。

その敵はすぐ退きました。あとはもう無茶苦茶です。

敵は槍を投げつけたり、火ばちをほうりこんだり、暗闇の中で大騒動となりました。

竜馬はパン、パンとピストルを射ちます。

そのうち一人の捕り手が障子の陰からすすんできて、竜馬の右の親指のもとをそぎ、左の親指の節をきりわり、左の人差指のもとの関節をきりました。

竜馬はピストルに弾丸を込めようとしましたが、指の自由がききません。

ばったりとピストルを落としてしまいました。しかし捕り手もピストルが怖くてそばへはやってきません。

「いまのうちだ、逃げよう。」

こう三吉にいうと二人は裏ばしごをおりました。さいわい捕り手は表の方ばかりを囲んでいて裏にはいません。

二人は裏の家をとおりぬけ、人影のない町を逃げました。竜馬は息ぎれがしてきました。

三吉に薩摩藩邸へ駆けこんでもらい、自分は堀の水門からとびこみ、その家の裏の材木のたなの上に身をひそめました。

犬がさかんに吠えるのではらはらしているうち、薩摩藩邸からの迎えに助けられたのは、もう二十四日の夜もあける頃でした。

大いに役だったピストルはつい先日、高杉晋作からもらったばかりのものでした。

お竜は寺田屋から駆け付けて、真心をこめて竜馬を介抱しました。

竜馬はお竜を正式に妻とし、名を鞆(とも)と改めさせてみんなに紹介しました。

傷がよくなった竜馬は、西郷たちが帰国するのに同行して、妻ともども鹿児島へ向かいます。

伏見の奉行所では竜馬らに逃げられたのをくやしがりましたが、こうなってはどうすることもできませんでした。

春は三月の鹿児島への旅は、竜馬と鞆にとっては楽しいものでした。

二人は途中で霧島山へ登ったりして遊びました。

しかしそんな日もわずかで、竜馬は六月には下関へ引返し、長州征伐にやってきた幕府軍と長州の軍艦をひきいて戦います。

戦の経験は初めてで、その感想を彼は兄に、

「戦場といえば人がおびただしく死ぬものと今まで思っていましたが、十人も戦死するほどの戦ならば、よほど激しい戦ができることを知りました。ともかく戦だけはやった人だけが話ができるものです。」

などと書いています。

彼にとっては戦そのものよりも、政治のほうに関心があったようです。

戦争が幕府の敗北に終り、将軍家茂も病死したとなると、竜馬には幕府の運命もいよいよきまったように思われました。

そう考えると彼は、さっそく動きはじめました。

一八六六年八月、竜馬は長崎で越前藩士の下山尚(ひさし)と会いました。

昼にたまたま竜馬と会った下山は、竜馬がただ者でないのをみてその夕方、彼の宿所をおとずれたのです。

ひとしきり世間ばなしをするうち、竜馬も下山の人物を見抜いたのでしょう。膝をすすめ声を低めて語りました。

「近頃は幕府を討とうとする意見が、相次いでおこるようになりました。

ところが幕府は一向に反省もせず、ますます勝手に政治を切り回しています。

これは到底救えないでしょう。あなたはこの様子をどうお考えですか。

ところであなたのご主君の松平慶永さまは徳川家のご親戚です。

このうえは慶永さまから幕府へ、政権を朝廷へ返すようお話し願うよりほかはありますまい。」

下山はこの意見に賛成しましたが、それをきいた慶永は動こうとしませんでした。

土佐によびかえされる

しかし時勢はぐんぐん動きつつありました。

保守派が力をもっていた土佐藩も、その影響をうけないではいられませんでした。

薩摩と長州が同盟したこと、幕府が長州にやぶれたことなどは、土佐藩にとって大きなショックでした。

これからの政局に発言権を得るには、土佐藩も方針を変えなければなりません。

土佐藩は藩士をおくって各地の様子をみまわらせるとともに、なにはともあれ富国強兵をと思ったのでしょう。

藩士の後藤象二郎(一八三八〜九七年)を長崎へゆかせて、軍艦・商船を七艘と多くの銃砲や弾薬を買わせています。

後藤は吉田東洋の甥で、土佐勤王党を弾圧した側の人物でした。

しかし土佐藩が方向を変える必要を感じるようになると、彼らの前には坂本竜馬の姿が大きく浮び上ってくるのでした。

一八六七年(慶応三)正月、後藤と竜馬は会見します。

それは土佐藩が竜馬へ近づき始めたことを示していました。

やがて四月、竜馬は中岡慎太郎とともに、脱藩の罪を許されます。

竜馬としても、そのころ一つの困難な問題をかかえていました。

それは彼の経営していた亀山社中が、経済的にどうしてもうまくゆかなかったことです。

薩摩藩の助けがあっても経営はむずかしくなりました。

とうとう竜馬はこれを解散しようとしましたが、社員たちは竜馬のもとで働きたいといって解散に反対でした。

こんなとき土佐藩と竜馬の接近が行われました。

土佐藩にとっては、竜馬のもとにいる人々を自分の側によべば、たちどころに海軍力、海運力を強くすることができます。

竜馬にとっても、土佐藩の助けをうければ今まで育ててきた組織をそっくり残すことができます。

こういうお互いの必要から一八六七年四月、亀山社中は土佐藩の保護をうけることになり、名を「海援隊(かいえんたい)」と改めました。 竜馬はその隊長に任命されました。

もっとも土佐藩の保護をうけるといっても基本的には独立していて、お金がたりない場合だけ土佐藩の長崎出張官から費用をだしてもらうことになっていました。

海援隊はどんな組織になっていたでしょうか。その規約をみますと、

「本藩(土佐藩)を脱する者、および他藩を脱する者、海外の志ある者、この隊にはいる。」

となっていて、藩の枠、身分の枠をこえて隊を組織しようとしたことがわかります。

いずれも脱藩者という骨のある人々であったことは、おもしろいことです。

隊士は二十二人で、ほかに水夫らが約三十人おりました。

隊士のなかには、初代の衆議院議長となった中島信行(一八四六〜九九年)や、日清戦争のさい外務大臣をつとめた陸奥宗光(一八四四〜九七年)がいました。

海援隊の仕事は「運輸・射利(しゃり)・開拓・臨機に本藩の応援」となっています。

運輸というのは諸国の産物を船などでおくることで、海援隊は他の藩と契約をむすんで、産物を買い入れたり運んだりしています。

射利(しゃり)というのは、利益をもとめるという意味で、お金をもうけることが堂々と目的にかかげられていたのです。

こういうわけで海援隊は、船会社と海軍とをかねた組織であったといえましょう。

それとともに、このなかで隊員たちが航海術や政治学、語学などを学ぶ学校でもありました。

海援隊はまさに竜馬を待って初めてできる新しい組織でした。

主君とか藩とかいう小さなものにとらわれない、彼だけのもっているすぐれた態度が、その組織と目的にはよく生かされています。

6 統一国家の像 top

いろは丸と明光丸の衝突

その頃の坂本竜馬は、近代的な制度に深い関心をよせるようになっていました。

彼にとっては幕府の倒れるのはもうきまりきったことであって、倒れたのちの日本をどうするかが問題なのでした。

ほかの多くの志士たちと異なり、彼はどうすれば幕府を倒せるかという実戦上の問題には、それほど力をふるわなかったようです。

彼の立場はどうして幕府を倒すかということよりも、要するに倒せばよいといったところだったでしょう。

そのかわり倒したあとの日本をどうするかについては、誰もおよばないだけの考えをもっていました。

竜馬が近代的な法関係をうちたてるのに、どんなに熱心だったかを示す一つの例があります。

一八六七年四月、海援隊の船いろは丸一六〇トンは、銃砲、弾薬などをつんで瀬戸内海を大阪へむかっていました。

二十三日の夜半には讃岐(さぬき=香川県)の沖へさしかかっていました。

そのとき突然紀伊藩の船明光丸八八七トンが、いろは丸にぶつかってきました。

いろは丸は避けようとしましたがおよばず、明光丸によってばらばらにされ沈没してしまいました。

その頃の日本にはそういうとき、どう始末すればよいかはっきりした規則はありませんでした。

明光丸側はあれこれいって責任を逃れようとします。

怒った海援隊士の一部は、明光丸側へ斬り込もうとしたほどです。

しかし竜馬はそれをおさえ、国際法によって解決しようとしたのです。

彼にはいろは丸の操縦に間違いがなかったという自信がありました。 |

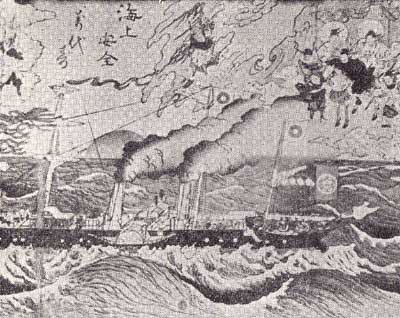

神仏に海上安全を祈ることが盛んに行われていた

|

それで土佐藩から案を出してお互いの航海日誌を交換し、事実をはっきりさせることに努めました。

それでも紀州側がいろいろ弁解に努めると、土佐側の代表の竜馬は、

「それではイギリスの海軍提督にきいて世界の例をきき、そののち人々の認めるやり方で始末しましょう。

そうすれば外国人に裁判を頼んだことにはならないでしょう。」と主張しました。

こうした交渉の結果、勝ち目のないことをさとった紀州藩が八万三千両の賠償金を支払うことになって、事件は片付いたのです。

この解決方法は海上での事故の処理の近代的な方法の先例をつくったものでした。

そのように竜馬は国際法に強くひかれており、一時はそれを日本語の本にしてだす計画をたてていたようです。

『船中八策(さく)』をまとめる

これだけの考え方をもっていた竜馬が、日本の将来の政治体制について考えないはずはありません。

彼のまとめた考えは、いわゆる『船中八策』として残されています。

これは一八六七年六月、彼が後藤象二郎らと長崎から京へのぼる途中の船の中でまとめたものです。

それにはつぎのように書かれています。

一、天下の政権を朝」廷へ返させ、政令は朝廷から出るようにすべきこと。

一、上下両議院をもうけ議員をおき、政治に参加させすべてを公論で決定すべきこと。

一、有能な公家、諸侯および天下の人材を顧問として相当の役職や位をあたえ、従来の有名無実の役職を廃止すべきこと。

一、外国との交際についてはひろく世論をきき、現在の条約を改正すべきこと。

一、古来の法律を取捨選択して、新しく憲法をつくるべきこと。

一、海軍を拡張すべきこと。

一、親兵をおいて都を護らすべきこと。

一、金銀物価については外国と均衡のとれた法をもうくべきこと。

ここには中央集権的な政府、憲法をもとにした政治の仕組み、条約の改正、近代軍備、それに通貨制度の改革までが取上げられていました。

そこにつらぬかれているのは、国民の世論を尊重する政治体制への熱望であったといえましょう。

徳川幕府から明治政府へ政権が移ったことは王政復古ともいわれ、また明治維新とも呼ばれますが、竜馬が考えたのは明らかに復古でなく維新でした。

そのころ土佐藩は幕府を武力で討つか、幕府を説いて平和のうちに朝廷へ政権を返させるか、の二つの方法のあいだで迷っていました。

武力で討つとすれば、その覚悟をきめている薩長と手をつないでゆくことになります。

幕府に自分から政権を返させるとすれば、越前藩との共同行動となるでしょう。

薩長と手を結ぶためには、板垣退助が動いていました。

政権を返させるために、後藤象二郎が働きかけていました。

結局、土佐藩は政権返上のほうに主力をそそいでゆくことになります。

戦争を始めた場合、人民の心を刺激して藩自体が打ち消されるところまで進むのを恐れたからです。

竜馬にはどちらでもよかったようです。

『船中八策』で「政権を朝廷へ返させる」と書いたことは、後藤を喜ばせました。

その一方、彼は一八六七年八月には長崎で幕府を討つのに備えて小銃三千挺を買いこんでいます。

彼にとっては要するに幕府が政権から離れればよかったのです。

竜馬、剌客に倒れる

実際の歴史はこの両方の経過をたどってすすみました。

一八六七年(慶応三)十月十四日、ときの将軍徳川慶喜は土佐藩からの申し立てに基いて、政権を朝廷へ返上しました。

慶喜としてはこれによって徳川家の権力をその後もできるだけ残したかったのです。

政権を返上しても、徳川家は八百万石をもち、とびぬけた大藩でした。

討幕派はこれによって先手をとられたかにみえましたがすぐ巻き返しました。

十二月九日、朝廷は王政復古令を出し、慶喜に官をやめ、領地をも返上するよう命じました。

いわば慶喜をおいつめて戦争をおこさせ、徹底的に徳川の勢力を除こうとしたわけです。

一八六八年正月三日に京都ちかくの鳥羽・伏見ではじまった戊辰(ぼしん)戦争は、こうしておこされたものでした。

そして「宮さん宮さん、お馬のまえに」の歌とともに、朝廷の軍隊は江戸へ攻め上っていったのです。 |

戊辰戦争

|

しかし坂本竜馬は、王政復古の日をみることができませんでした。

慶喜の政権返上からほぼ一か月たった一八六七年十一月十五日の夜、竜馬は京都河原町の近江屋の二階で中岡慎太郎と会談していました。

その議論もひとくぎりついて、食事しようということになり、同席していた一人の青年にシャモを買いにゆかせたすぐあとで、幕府の捕り手が二人を襲ったのです。

暗殺の命をうけてきた刺客(せつかく)は、取次にでた竜馬の召使を倒したのち、二人の部屋へおどりこみ、いきなり斬り付けました。

竜馬は鞘(さや)のままで刺客の太刀を受止めるのが勢いっぱい、竜馬、中岡ともにひどい傷をおって気絶しました。

急をきいた土佐藩土たちが駆け付けたとき、竜馬はもう息たえていました。

中岡は手当をうけましたが回復せず、二日後の十七日竜馬のあとを追うように亡くなりました。

竜馬はちょうど三十二才の誕生日、中岡は二十九才でした。

二人の遭難の碑は、いまも京都・河原通の蛸薬師(たこやくし)の近くに建っています。

top

****************************************

|