|

****************************************

Index 吉田松陰

・ 高杉晋作 ・ 坂本竜馬

・ 中山みき ・ 大久保利通 ・ 年表

1 若い主婦 top

十二才でお嫁入り

明治維新の実現につくした人々は、一見すれば武士の出身者が多かったようにみえます。

たしかに政治史のはなやかな表面をリードしていった人の多くは、武士でした。

それでは名もない庶民たちは、明治維新にどんなふうに対応したのでしょうか。

また、女性はどうだったでしょうか。女性は明治維新に関係がなかったのでしょうか。

庶民も女性も封建制度のもとでは、厳しく政治からへだてられてきました。。

ですから彼らが直接に政治の争いに参加したことは、少なかったかもしれません。

しかし彼らは厳しくおさえられていただけに、いっそう激しく解放を求めていたのです。

それらの解放への強い願いは地鳴りとなって、もっとも深いところで幕府の政治をおしくずしていったのです。

そのような動きを表わしている例として、ここでは大和国(奈良県)の農婦中山みきの生涯を振り返ってみましょう。

彼女はのちに天理教という宗教の教祖となった人です。

ほとんど一世紀にちかかった彼女の生涯には、日本女性が蒙(こう)むってきた苦しみと、その苦しみゆえの解放への強い願いとがぎっしりと押込められています。

それとともに明治維新がこれら庶民層になにをあたえたかをも、痛切に物語っています。

中山みきは、一七九八年(寛政十)四月十八日、大和国山辺(やまべ)郡三昧田(さんまいでん)村に生まれました。

父の前川半七は、名字帯刀を許された庄屋でした。

母は裁縫の上手な、しとやかな人だったといわれます。

いまもその家は残っていますが、農村なのに町方ふうの座敷などもあって、中々ゆたかな生活をおくっていたようです。

みきはすこし変った子供でした。五才頃から針をもったり、糸つむぎを真似たりしました。

七、八才になると秋の取入れのときなど、忙しさにまぎれて親にかまってもらえぬ近所の子供たちと、遊んでやったりしました。

しかし人中へ出ることは好きでなく、家の中で静かに細工物や裁縫をするのを好みました。

それほど体が丈夫でなかったせいでもありましょう。

またみきは念仏が好きでした。八才から十才まで寺子屋へかよい、読み書きを習いました。

「尼になりたい。」というのが、この子の口癖でした。

子供心にも普通の主婦のありかたに、そこはかとない疑問を感じたのでしょうか。

みきは傷つきやすいやさしさをもった少女でした。

そんなみきを見込んで、

「みきさんをうちの倅(せがれ)の嫁にくださいな。」

と申しこんできたのは父半七の妹で、近くの庄屋敷(しょうやしき)村の地主、中山家へと継いでいるきぬでした。

つまりきぬはみきにとって叔母でした。

まだ十二才のみきは、もとより気がすすみませんでしたが、そこは封建時代のこと、父親はみきの気持ちなどおかまいなしに、さっさとこの縁談をまとめてしまいました。

みきはわずかに、

「夜なべをおえたら、念仏を唱えることをお許しくださいますように。」

と希望をのべただけで、いとこの中山善兵衛の元へと継いでゆきました。

一八一〇年(文化七)九月のことでした。

若妻の生活

中山家は村人たちに「善兵衛さん地持ち」と唄われていたように、村でも一、二の大地主で、ほかに綿を扱ったり、質屋をしたりしていたようです。

新郎の善兵衛はこの時二十二才で、中山家には舅(しゅうと)、姑(しゅうとめ)がいました。

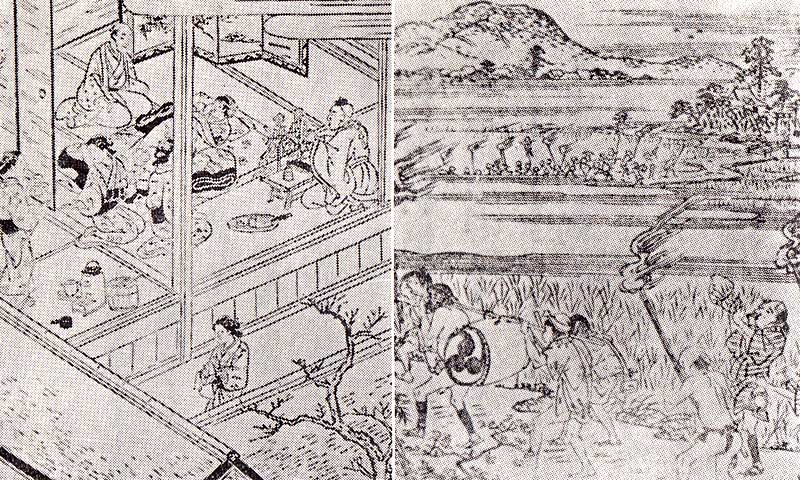

そういう家の年若い嫁として、みきは朝早く起き、朝食の仕度をし、日中は炊事、洗濯、針仕事、機織(はたお)りと、一日中忙しく働きました。

田の草とり、稲刈りなどの農業にもいそしんだのは、もちろんです。

このあたりでは綿を多くつくっていましたが、綿をつむのに一日に男は二反(たん)、女は一反半が普通でしたが、みきは二反半もつみました(一反は約十アール)。

機(はた)織りも自分で考えた模様の絣(かすり)を、普通なら二日かかるところを一日で仕上げたりしました。

ともかく有能な主婦でした。

そのうえ隣近所の気受けもよく、すっかり安心した舅、姑はみきが十五才のとき、家事の一切をまかせました。

しかしみきはこうした生活に満足していたのではありません。

自分を生かすことのできない生活は、彼女にとって不満でした。

その不満を彼女は信心によってまぎらせました。信心だけが自己を回復する手立てだったようです。

その熱心さが認められたせいか彼女は十八才のとき、旦那(だんな)寺である浄土(じょうど)宗の善福寺で、五重相伝(ごじゅうそうでん)を受けました。

これは浄土宗の信者にあたえられる最高の儀式で、極楽(ごくらく)へのパスポートと考えられていました。

ゆたかな農家に嫁ぎながらみきの心が慰(なぐさ)まなかったのは、一つには夫の善兵衛のせいでもありました。

地主の若旦那として育った善兵衛は、気はよかったようですがだらしなく、家業にあまり身を入れませんでした。

そのうえ女性にも節だらでした。 |

綿つみをする女性たち

|

こんな夫にみきは「千里もへだたったような」心を抱き、しだいに気持ちは離れてゆきました。

嫁として受ける家からの圧力と、妻として受ける夫からの圧力は、封建時代の女性ならそのほとんどが、程度の差こそあれ、苦しまなければならなかったことでした。

それは、いわばありふれたことでした。

しかしだからといって、彼女たちは平気でいたわけではありません。

人間的な感情をもっていれば、平気でいられるはずかおりません。

ただ多くの女性は、人間的な感情を押し潰そうと努めることによって、しいてあきらめて生きてきたのです。

中山みきもそういう主婦の一人でした。

彼女の場合、身を粉にしてつくすことで、その苦しみに耐えてゆこうとしました。

あるときはお腹(なか)に赤ちゃんがおりながら、姑を背負って近所を訪れたのも、その一つです。

夫の妾(めかけ)である下女に毒を飲まされても、「神さまが私のお腹の中を掃除してくれたもの」といって許したのも、その一つです。

そんなふうに異常なほど自分を犠牲にすることによって、みきは生活の虚(うつ)ろさに耐えてゆこうとしたのでした。

子供のできないのが気がかりだと思われてきましたが、一八二〇年(文政三)に舅が死ぬと、それと入替るようにして、あくる年に長男が生まれました。

秀司(しゅうじ)と名付けられました。

続いて二五年には長女のまさ、二七年には次女のやす、三一年には三女のはる、三三年には四女のつね、三七年には五女のこかんが生まれています。

姑のきぬは、一八二八年に亡くなりました。

こののちみきは子供をかかえて、善兵衛と中山家を切り回してゆくことになります。

2 苦難の道 top

盛んになったお伊勢まいり

|

おかげまいり。上の数字は参加した人数

|

中山みきが主婦としての生活を踏出した一八一〇年代から、三〇年代にかけての農村は、徳川幕府のゆきづまりの圧力をまともにうけていました。

生活は苦しく、借金のかたに取られて土地を失う者が、あちらでもこちらでもでてきました。

食べてゆけないので、村を離れる人も増えてゆきました。

また、むごいこととは知りながら、これ以上子供が増えては食べられないというので、赤ん坊を殺す風習も盛んになりました。

新しい時代は来ないだろうか――、誰もがそう思いました。

しかし、どのようにして、いつ、という問いには、まだ誰も答えられませんでした。

みきの住む庄屋敷(しょうやしき)村についていえば、そこは藤堂(とうどう)家の領土の一部で、村人たちには、年々ひどくなってゆく年貢(ねんぐ)を納めるという生活が続いていました。

一八三〇年のことです。

農民たちのそのような押し潰されていたエネルギーが、突然爆発しました。

「お伊勢さまへいこう、お伊勢さまへいこう。」

誰いうともなく農村のあいだにこういう声が拡がり、年寄りも若者も、男も女も、どっと伊勢神宮へ押しかけたのです。

それはすさまじい有様でした。

神宮の「おかげ」といいながらみんなおどり狂い、ほとんど一文なしでも伊勢へと流れていったのです。

これを「おかげまいり」といい、江戸時代にはほぼ六十年に一度くらい起っていましたが、一八三〇年もそのおかげまいりの年に当ったのでした。

おかげまいりの通る村々では、ご飯を炊いたりして、通り過ぎる群衆にふるまうのが常でした。

みきの住む庄屋敷村の辺りは、大阪から伊勢へむかう街道筋にあたっていました。

地主の主婦として、みきも米集めに駆け回ったことでしょう。

おかげまいりの興奮は、人々を厳しい日常生活からそのときだけは解放しました。

その雰囲気にみきが何かを感じずにはいられません。

彼女もこの時は三人の子供をもち、夫のだらしなさに悩む主婦でした。

飢饉と長男のけがと

この年、みきは次女のやすを失いました。継いで三五年には、四女のつねを亡くしました。

その頃日本の農村は、深刻な飢饉(ききん)に襲われはじめました。不作が続いたのです。

かろうじて生きている農民たちは、天候が悪い年には、ひとたまりもありませんでした。

東北地方をはじめとして、飢え死にする人がたくさんでました。

農村は不安につつまれ、農民たちは一揆(いっき)をおこして、力で生活をまもろうとしました。

大阪の与力(よりき)である大塩平八郎が反乱をおこして、貧しい人々を救おうとしたのは、一八三七年(天保八)のことでした。

こういう情勢もみきに影響をあたえてゆきました。

世の中の不幸、自分の不幸、それを救うことはできぬものかと、信心深い主婦であるみきは、思わないではいられなかったのです。

そういうところへ、みきにはまた新しい不幸がのしかかってきました。

一八三七年、十六才だった長男の秀司が、畑で麦蒔(ま)きをしているとき、左足に急に痛みをおぼえ、それからのち彼の左足がほとんどきかなくなったのです。

農家の跡取りの足がきかなくなるということは、決定的な痛手です。

みきは山伏の市兵衛をよび、熱心に祈ってもらいました。

山伏を呼んで治療してもらうということは、この頃広く行われていました。

それからまもなく、みきは五女を生むのですが、気の疲れが重なったのでしょう。

お産をしたあと、中々体力が回復せず、体がふらふらするようになりました。

体ばかりでなくその精神も、ノイローゼ気味となりました。

秀司の足の治療とみきの治療のために、また山伏がよばれました。

山伏に祈ってもらうと、気持ちがやすまるのでしょう。

みきの健康は四、五日はめだって良くなります。

そんなわけで、それから一年間ほどは、毎月のように山伏にお祈りをしてもらいました。

これらは大変費用のかかることでしたが、跡取りと主婦の病気を治すためには、かえられなかったのです。

そのほかみきは神をなぐさめるため、たびたび施(ほどこ)しをしました。

それやこれやの出費で「地持ち」といわれた中山家も、かすかながら傾きはじめました。

そうしてみき自身は、山伏のお祈りをたびたび見たので、宗教的な雰囲気をすっかり身につけてしまいました。

もともと彼女は前にもお話したように信心ぶかい女性であったのです。

彼らがお祈りをするときの神がかりの状態は、この世の憂鬱さをすっかり吹き飛ばすものとして、みきの目にはたまらなく魅力的なものと思われたのでした。

知らず知らずのうちにみきは、そうした異常な状態へ魅(ひ)かれてゆきました。

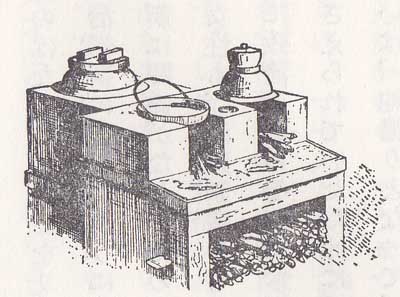

|

病気になると山伏に祈ってもらい、作物に害虫がつくと、たいまつをともし、鐘・太鼓を鳴らして、虫おいする。

すべて悪霊(あくりょう)のしわざと考えるからだ。

|

神がかったみき

一八三八年十月二十四日、山伏の市兵衛はまた中山家によばれ、お祈りをしていました。

いつもそれを助ける巫女(みこ)がたまたま留守だったので、みきがかわって御幣(ごへい)をもち、市兵衛を助けていました。

その最中にみきは突然、神がかりの状態におちいりました。、

「われは天の神である。

この屋敷に因縁(いんねん)があって、このたび世界の人々を救うために、天から下ってきた。

みきを神の社(やしろ)に貰(もら)い受けたい。」

みきは重々しい声で、突然こういいはなったのです。

神がかりはその頃の社会では、今日私たちが考えるほどとっぴなことではありませんでした。

180

夫の善兵衛は、一時はあっけにとられましたが、キツネかタヌキでも付いたのであろうと思いなおし、

「折角の仰(おお)せですが、子供もたくさんございますし、村の役なども務めておりますので、みきを神さまに差上げることはできません。どうかほかの家へおこし願います。」

と答えました。

しかしみきの神がかり状態は、ますます深く、

「我は天の将軍である。このたびはみきを貰い受けに天下った。三千世界を救済するのである。

妨げれば、この家をほろぼすぞよ。」と口走るまでになりました。

さすがの市兵衛も途方にくれて、お祈りは中止です。

親戚の人たちは、何とかしてみきの神がかりを解(と)こうとしましたが無理でした。

キツネを追い出そうとしたのでしょう。

手荒いこともしましたが、みきは全く受付けません。

それから三日のあいだ御幣(ごへい)を手にしたまま、一度の食事もとらず、みきは静かに座り続けました。

「世を助けるために、この屋敷もろとも貰い受ける」と、時々口走るばかりでした。

この言葉は夫の善兵衛に、一家の主人としての権利を捨てることを要求するものです。

そのうち、みきは疲労をありありと現わすようになってきました。

命が危ないかもしれないと思った善兵衛は、もうどうなってもいいという覚悟をきめて、十月二十六日の朝、

「それではみきを差上げます」と答えました。

するとみきの神がかりの状態が解(と)けたのです。

こののち中山みきは、救済者としての道を歩むことになります。

善兵衛がみきの意志に従うむねを誓ったこの十月二十六日は、天理教では立教の日とされています。

日本で神といえば、キツネ、タヌキ、樹木その他、なにか神秘的と思われるものは、すべて神とされていました。

そうして病気を治す神とか、安産の神とかというふうに、それぞれの受持ちがきまっていました。

ところがみきが神がかりのまま口走ったのは、そういう個別的なものの救済者としての神ではなく、「三千世界」つまりあらゆるものの救済者としての神でした。

ここに教祖=生き神が出現したわけです。

そのことは人々の苦しみが、単に部分的な救済ではもう救われないほどに深くなっており、人々がはっきり意識しないにせよ、生活全体を救ってくれる人を待ち望んでいた世の姿を反映しています。

中山みきと相前後して、備前国(岡山県)の神官である黒住宗忠(くろずみ・みねただ=一七八〇〜一八五〇年)は黒住教をはじめ、備中国(岡山県)の農民である川手文治郎(かわで・ぶんじろう=一八一四〜八三年)は金光教をはじめましたが、いずれもみきと同じように、あらゆるものの救済者としての立場をとっています。

そのことは社会の変革への期待を、農民的な形で表わしたものともいえましょう。

3 うぶやの神さま top

どん底生活の中で

神がかり以後の中山みきは、際限なく施(ほどこ)しをはじめました。

嫁入りのときの荷物をはじめ、食物、着物や金銭まで、次々と困っている人々に施してゆきました。

夫の善兵衛はじめ親戚たちが、どんなに止めてもききめはなく、ただ、

「貧(ひん)におちきれ。」

といっては、手当りしだいに施していったのです。

家財道具を施し終るとみきは神がかりして、屋敷を取り払うよう命じました。

先祖代々の家を売り払うのは、とりわけ当時にあっては容易ならぬことでした。

親戚たちは、善兵衛に、

「よそから嫁にきた女房に、いいようにされて家を取り払ったでは、ご先祖に申しわけあるまい。」

と口々に意見しました。善兵衛もみきに思いとどまらせようとしましたが無駄でした。

そのうち善兵衛が世を去ると、屋敷は売られ取り壊され、よそへ運ばれてしまいました。

そのあとへ小屋を建てて、みきら親子は住むことになりました。

家財道具や家ばかりではありません。田を売れというお告げがでました。それも売りました。山林も売りました。

売って得たお金は、みきたちの生活費にもなったでしょうが、どんどん相手かまわずに施してしまいました。

親戚や知合いは、あきれはてて交際もしなくなってしまいました。

みきたちの生活も貧乏のどん底へおちこんでしまいました。

長男の秀司が野菜の行商にいったり、家族で必死に綿をつむいだりして、かろうじて生活をたててゆくことができました。 しかしみきは、一向に平気でした。

「物を施(ほどこ)して執着をなくすと、心に明るさが生まれる。

心に明るさが生まれると、自然に陽気ぐらしへの道が開ける。」とみきはいうのでした。

親戚や知合いは近よらなくなりましたが。

それにかわって近所に住む貧しい人々が、みきの元へやってきました。

そういう人々に、みきはあらんかぎりの施しを惜しみませんでした。

みずからをどん底生活へおとしこむ生き方の中で、みきはしだいに自分の立場を「谷底」と捉えるようになってゆきました。

百姓、商人、職人その他、みきの元へ集ってくるほどの困っている人々は、誰も「谷底」でした。

彼女は「谷底」という観念のうちに、貧しい人々の仲間意識をこめていったのでした。

またそれは政治をする人たちにたいする、階級としての自覚でもあったわけです。

みきの精神生活は、こうしてしだいに豊かに広くなってゆきました。

一八四八年(嘉永元)頃から、彼女は近村の娘たちに裁縫を教えはじめました。

自分が気違いでないという証拠をみせようとしたためだといわれます。

長男の秀司は寺子屋をひらき、子供たちに読み書きを教えるようになりました。

上の娘たちは嫁ぎ、一八五三年に夫の善兵衛が死んだので、中山家にはみきと秀司と五女のこかんだけが残りました。

秀司は母親の信仰には冷淡だったようです。しかし末っ子のこかんは貧しさの中で成長したせいか、母親の真剣な姿にうたれ、熱心な信仰をもつようになりました。

みきは教えを広めるのを、こかんにも助けてもらおうと思いたちました。 |

みきがつくったぬいぐるみの犬

|

お礼はもらわぬ生き神さま

「なむ、てんりんおうのみこと、なむ、てんりんおうのみこと。」

一八五三年のある日、大阪の道頓堀で突如としてこういう元気のいい声が響き、それにつれてカチカチと拍子木(ひょうしぎ)の音がつづきました。

こかんとその一行でした。

善兵衛の死を、世界助けの門出にしようというのでしょうか。

彼らは大和から金剛山脈をこえて、大阪へ教えを広めにでかけたのです。

「てんりんおう」というのは、仏教の「転輪王」からきていますが、みきの心の中では「天りん王」、つまり天の神さまと考えられていたことでしょう。

これが、のちに天理教の「天理王」となります。

その「てんりんおう」の名を、若いこかんが唱えながら大阪の町々をめぐると、聞く人々の心は何とはなしにはずんでくるのでした。

ちょうどペリーが浦賀へきて、日本が騒がしくなろうとしているときでした。

それから一八五四年(安政元)の和親条約、五八年の通商条約と時勢はあわただしく動いてゆくことになります。

そういうとき大和の片隅から「てんりんおう」の声が響きはじめたのです。

まだ信者は多くありませんでした。しかし困った人々は、折々みきを訪ねてくるのでした。

みきはそれらの人々のいうことによく耳を傾けてやりました。

一八五五年、三女のはるが初めてのお産のため、みきの元へ帰ってきました。

みきは彼女のために安産のお祈りをし、はるは楽々と男の子を生むことができました。

お産がかるく、はるはもう翌日から立ち働くことができたほどです。それをみた村人たちのあいだに、

「みきさんにお願いすれば、楽に子供が産めるで」という評判が拡がりました。

安産を願う主婦たちが、ぼつぼつとみきを訪ねてくるようになりました。

みきの教えをきくとそれらの主婦たちは、不思議と楽にお産ができました。

「庄屋敷村には安産の神さまがござるそうな、生き神さまやそうな。」という声が広まっていったのも無理ではありません。

その頃お産は、けがれたものと考えられていました。

出産ののち七十五日間は、身がけがれているとされていました。

そのため、いろいろと日常生活を慎(つつし)む「ものいみ」をしなければなりませんでした。

そんなことから出産真近い女の人の不安はいっそう大きく、「ものいみ」のためその生活が不自然になりがちだったのです。

みきは自分でも六回、出産を経験していました。

それだけでもお産をする女性の相談相手になる資格をもっていましたが、そのほかに困っている人の味方になろうとする強い信念の持ち主でした。 |

安産を願うさまざまなおまもり

|

だからみきは、

「なんにも心配はいらぬから、安心してお産みなさい。お産は女の貴い務めじゃ。けがれたものではない。

「ものいみ」など無用じゃ。」

と妊婦に教え諭(さと)したのです。

それをきいた主婦たちは、心がやすらかになり、おのずと楽々と子を産むこともできたのです。

「うぶやの神さま」つまりお産の神さまという評判が広まりました。

こんなわけで、まず主婦がやってきました。

それから兄弟姉妹の病気の相談にやってくる人があらわれ、子供の病気を治してくださいと、親がやってくるようになりました。

みきが実際にしたのは熱心に祈ることだけでしたが、それが不思議に周囲の人々を明るくし、ひいては病人にたちなおるきっかけをあたえました。

といっても、それらの人からお礼がとれたのではありません。

祈り初めてから数年ののち、四合(〇・六キロ)の米をもってお礼にきたのが初めてといいますから、助ける方も助けられる方も貧しかったのです。

その頃、みきはもう六十才を過ぎていました。

その老体にむちうって、しばしば夜通し仕立て物や糸つむぎをしなければなりませんでした。

月の明るい夜は、

「お月さまが、こんなに明るくお照らしくだされている。」

と、月の光をたよりに親子三人で糸をつむいたりしました。

いまのみちいかなみちでもなげくなよ さきのほんみちたのしゅでいよ(楽しみにしていなさい)

ご利益の多いおどる宗教

みきの評判が高まると、これを嫉(そね)む人々が現われてきました。

神社や山伏との摩擦がおこりました。

医者も怒鳴りこんできました。なかには腕力をふるおうとした者もありました。

それらとの対決のなかで、みきの信仰はしだいに戦闘的となってゆきました。 、

その頃にはみきの名は近くにある数か村は言うにおよばず、かなり遠方にまで響いていました。

幕末の混乱した空気のなかで何か心の拠(よ)り所を求めようと、人々はみきの元へ集ってきたのです。

信者は二十人、三十人と増えましたが、そうなってくるとみきの家の狭さが目立つのでした。

なにしろ粗末な八畳と六畳の二間です。

あいかわらず、みきは誰にたいしても、「よう来た。待っていたで」

と話しかけるのでしたが、集る人々の間にお詣りする場所を何とかしなければという声がおこりはじめました。

ちょうどその頃、一八六四年五月、大工の飯降伊蔵(いぶりいぞう)が妻の産後の患(わずら)いで、助けを求めにやってきました。

こかんが治療するとやがて伊蔵の妻の患いは、ぬぐいさるように消えました。

伊蔵はお礼に社(やしろ)を建てましょうと申しでましたが、みきは、

「社(やしろ)はいらん。そこに金仏、石仏を据(す)えたとて、ものをいわん。みんなの集るつとめ場所が大事じゃ。」

といいはりました。

そこには偶像を退けて人間中心にしようとするみきの気持ちが、よく表われています。

そこでつとめ場所をつくろうと信者たちがもっているお金を出しあい、伊蔵が先頭にたって建築が始りました。

山持ちの忠七も材木を寄付しました。みんな熱心に働きました。

こうして九月中旬に着工して十月の末には、二十一坪(約七十平方メートル)の家の棟上(むねあ)げが行われました。

信者の意気は大いにあがりました。

彼らのあるものは棟上げの日には神社の前で太鼓をすえ、「なむ、てんりんおうのみこと」とおどったりする有様でした。

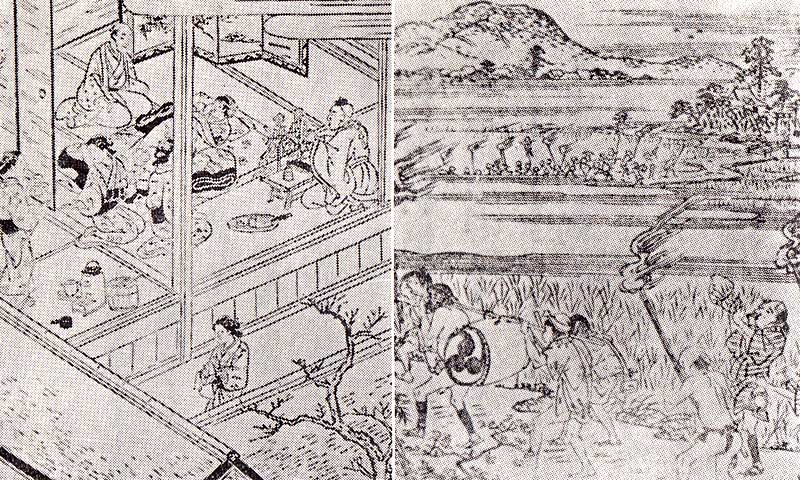

それは古い宗教にたいするデモンストレーションでした。 |

おどりの練習

|

こうしてここにみきを中心とする農民の新しい結び付きができあがっていったわけです。

まだそれとはっきり意識しないながらも、彼らはなにか新しいものを求めていました。

いまの秩序から抜け出すことを望んでいました。

4 変革への期待 top

彼女のつくった神話

時勢の動きは、ますます激しくなってきました。

一八六三年八月には尊王攘夷の志士たちが天誅組(てんちゅうぐみ)と名のって大和国五条にある幕府の代官所を襲っています。

彼らは破れましたがそれがきっかけとなって民衆が役所などを襲う打ち壊しがおこったり、偽天誅組が出没したりしました。

長州藩が外国船を砲撃した事件、長州藩が蛤御門で天皇のいる御所に大砲をうった事件、長州征伐の命令が出されたことなどが、次々と街道づたいに人々に伝えられてゆきました。

そればかりでなく大事件のたびに、何やかやと村人たちは動員されたりしました。

そういう動きは中山みきのなかに、変革へのはちきれるような思いを、ますます育てていったことでしょう。

同じような思いは庶民のなかにも拡がり、彼らは何か新しいものを求めて、みきの元へ集ってゆきました。

みきの教えがどんどん伸び始めたのは、ようやくこの頃からでした。

つまり神がかりしてから二十七年もの長い苦難の時期をへてからのことでした。

彼女の教えは、小地主や自作農から、貧農へ、職人へと伸びてゆきました。

大工の飯降(いぶり)伊蔵は教えを広めて信者をまとめるために、身をつくして働きました。

そういう動きを背景として、みきの宗教はますます戦闘的となってゆきました。

初めの唱え事は、「なむ、てんりんおうのみこと」だったのが、「あしきをはらいて、助けたまえ、てんりんおうのみこと」と変わりました。

ただ困るから助けてくれではなく、自分たちを苦しめている悪いものを取り払ってほしいというのです。

おつとめは三味線や拍子木や太鼓などを用い、おどりながら行われるようになりました。

この行動を通して信者は、感情をおさえないで解放することを教えられました。

そのことはまた「あしきをはらう」ための新しい活力となりました。 |

三味線の練習

|

教えがどんどん広まるとともに、みきの思想も発展してゆきました。

彼女は独特の神話を作り出してゆきました。

それによりますと、初めこの世は泥海で、たくさんのドジョウが住んでいました。

そのなかに魚と蛇がまじっていました。

親神は人間をつくろうと思いたち、中山家のあるところで横になって、九十九万九千九百九十九人を、日本国中に産みおとしました。

生まれたときは、それらは五分(約一・五センチ)の大きさで、九十九年めに三寸(約九センチ)に成長した。

みな死亡しました。

そういうことを繰返したのち、獣(けもの)や鳥、虫のたぐいに生まれかわり、それらもすべて死んで、一ぴきのサルが残りました。

そのサルから男女五人が生まれ、また天地海山水土がわかれました。

生まれた人間は九十九万年は水中に住み、それから地上に出て九千九百九十九年をへて、中山みきが現われたことになったという筋になっています。

この神話は古事記、日本書紀の日本神話から影響をうけていますが、それとともに、ドジョウとか、生まれたものが五分から三寸にまで成長するとか、みきの農民としての体験を表わす発想もみられます。

さらにおもしろいことは普通の神話のように神から人間へというコースをたどるのでなく、下等動物からサルをへて人間へというコースをたどっていることで、やはりそれは生物の成長をながめて暮らしてきた農民としての体験なくしては、考えられないことであったでしょう。

みきの神話は、日本的な進化論であったわけです。

四ツよなおり

一方、みきは自分の教えを「みかぐらうた」という形でまとめてゆきました。

「みかぐらうた」は、大和方言を用いた誰にでもわかるような形の数え唄でした。

これをうたって、おどり、人々は感情を高めてゆくことになったのです。

たぶんみきは、長年かかってこれをつくりあげたのでしょう。

それを整理したのは一八六七年、ちょうど明治維新のまえの年で、みきはこの時もう六十九才でした。

「みかぐらうた」は、十二連もある長いものですが、そこには三つの思想が盛(も)らわれているように思われます。

その第一は豊作への願いが歌いあげられていることです。

六ツ むしょうにでけまわす

七ツ なにかにつくりとるなら

八ツ やまと(大和)はほうねんや

というのがそれです。また、それとならんで、

三ツ みなせかいのこころには でんじ(田地)のいらぬものはない

四ツ よきじ(地)があらば一れつに たれもほしいであろうがな

という田地への願望も、歌いこめられています。

豊作への期待と自分の土地をもちたいという願いこそ、その頃の農民の誰もが何にもまして望んでいたことでした。

その希望をうたいあげることによって、みきは陽気に暮らすことが実現できるとしたわけです。

農民に支えられての宗教であったことが、おわかりでしょう。

第二は社会の変革への期待が、うたわれていることです。

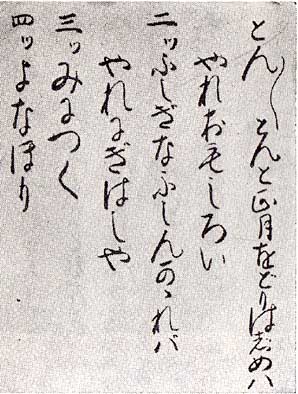

とんとんとんと正月おどりはじめは やれおもしろい

二ツ ふしぎなふしんかかれば やれにぎわしや

三ツ みにつく

四ツ よなおり

とあるのがそれで、「よなおり」とは、社会ががらっと変わることをさしています。

そこには明治維新への人々の期待がこめられていたといえましょう。

こういう変革への動きは、円満で常識的な人からは出てきません。

新しいことをつくりだすのですから、他人の非難は覚悟しなければなりません。

変革のためには、そういう強い意志をもった人格が必要なのです。そこで、

一ツ ひとがなにごといおうとも かみがみているきをしずめ

二ツ ふたりのこころをおさめいよ なにかのことをもあらわれる

と、神を頼りにすることによって、強く生きる人を育てようとしたのです。

第三は、助け合いの思想があらわれていることです。

一ツ ひろいせかいをうちまわり 一せん二せんで助けゆく

二ツ ふじゅうなきようにしてやろう かみのこころにもたれつけ |

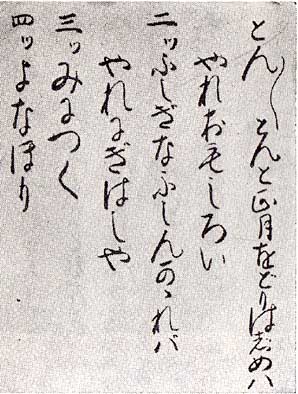

かぐらうたの一部

|

というのがそれで、世界の救済への願いが語られています。

人間はいがみあうものでなく、また互いに蹴落とすものでもなく、助け合ってゆくものだという確信を、みきは歌いあげているのです。

その助け合いの思想は「せかい一れつ」というように、人間はすべて平等であるという考えをみきの心の中に育てあげていったようです。

「ええじゃないか」の大流行

このようにみきは、農民の切実な要求にこたえながら、新しい時代への期待を歌いあげたのでした。

それは誰もが自分の土地をもち、豊作にめぐまれ、みんな平等で助け合ってゆくという社会でした。

その頃、みきは「大名廃止、やりもち廃止、かごかき廃止」といったといわれますが、封建時代がもうすぐ終りを告げるのを、彼女は感じとっていたのです。

しかしどうすればそれをもたらすことができるかについては、彼女ははっきりしたプログラムを示すことはできませんでした。

久しく政治からきりはなされていた庶民、ことに女性はそれはすごくむずかしいことでした。

「陽気ぐらし」を願うつとめのおどりは、そういう状態に生まれたものといえましょう。

「みかぐらうた」について、みきは、

「これは理の歌や。理にあわせておどるのやで。ただおどるのではない。理をふるのや。」

といったといわれます。

自分たちのしていることが道理だという強い信念が、みきにあったことがわかります。

その意味でおどりは、新しい社会を待ち望む農民のせいいっぱいの気持ちを表わしたものでした。

|

天からおふだが降るといって、狂うわんばかりに「ええじゃないか」を唱えながらおどる民衆

|

この一八六七年には、またおかげまいりが流行しました。

そればかりではありません。

おかげまいりの興奮は、さらに「ええじゃないか」の騒ぎとなって広まりました。

「ええじゃないか」というのは、伊勢神宮のお札がふってきたといって、人々が何かいいことでもあるように信じ、老幼男女の別なく、太鼓や笛、三味線にあわせて、おどり狂って歩いた宗教的な運動でした。

近畿地方から東海道筋一帯、さらに阿波国(徳島県)辺りにも拡がったといわれます。

おどり狂う民衆はあちらこちらで金持ちの商人や地主の農家へあがりこみ、飲み食いしました。

彼らは世直しを信じ、解放感に身をまかせていったのです。

大和国で「よるひる(夜昼)どんちゃんつとめする」中山みきの宗教も、こうしたええじゃないか運動と似かよった性格をもっています。

ただ、みきたちの方が「理をふる」といわれるとおり、新しい社会へのビジョンをよりはっきりもっていたといえましょう。

世の中の混乱は、不安をさそいます。

しかし混乱はみきにとっては「人間の体にたとえていえば、あげたりくだしたりするのと同じようなもの」でした。

みきは混乱の中に、世が変わるという空気をかぎとります。

「春はおかげや、おかげやというているけれども、さあ年があけたら文句、ころっと変わるで。」

みきはこのように説くのでした。

幼いころのみきは、おとなしい、どちらかといえば人中へ出るのが嫌いな子供でした。

そのみきが年とってから、人々のまっさきに立って、陽気におどるようになったのです。

「おどって命の切換えをするのや」とみきは言っています。

5 「高山」と「谷底」の戦い top

「おふでさき」を書きはじめる

明治維新をむかえたとき、中山みきはもう七十才でした。

普通なら隠居してのんびり暮らしている年令です。

しかしみきは、新しい時代への期待に心をはずませていました。

これからは「おくはんみち」をつけかける せかいの心みないさめるで

と、彼女はうたっています。

「おくはんみち」とは往還道のことで、ゆきかえりの道、つまり世の中のありかたという意味です。

「さあ、これから世の中が変わる。人々の心はみなはずんでいるよ。」という希望にもえた歌です。

新しい意気に燃えてみきは、一八六九年(明治二)の正月から「おふでさき」を書きはじめました。

「おふでさき」というのは、和歌の形でみきの教えをのべたものです。

この時から一八八二年まで書き続けられ、全部で一七一一首に及ぶとされています。

その内容は神のこと、人間のこと、病気のこと、道徳のこと、信仰のことなどにわたっています。

そこにはおのずから、彼女の世界観がしめされています。

まず目をひくのは、新しい政府にたいするみきの期待です。

このさきは上たる心たんたんと 心しずめて和睦(わぼく)なるよう

というのが、その一つの例です。

といっても彼女には「天朝さま」、つまり天皇という意識は表われていません。

彼女にとっては明治政府は、天皇の政府だから期待されたのでなく、幕府を倒した政府だから期待されるものだったのです。

高山に火と水とがみえてある たれが目にもこれがみえんか

ここではみきは支配者層を「高山」と呼んでいます。

それにたいしてみずからを「谷底」と呼んでいたことは、前にみたとおりです。

火と水というのは神のことで、この歌は支配者にも神の働きがみえてきた、みんなにもこれがみえないか、というほどの意味です。

一方、彼女は外国人にたいして強い反感をしめしています。

高山のしんのはしらは唐人(とうじん)や これが第一 神の立腹(りっぷく)

唐人(とうじん)が にほんのちい(地)に入(いり)こんで ままにするのが神の立腹(りっぷく)

明治政府における外国人の力が強いのをいきどおり、日本を本当の独立国にしたいというみきの気持ちが、そこには表われておりましょう。

ただその願いは外国人にたいする感情的な反発にちかいものでした。

みきの信仰はますます進みます。

一八六九年には三十八日間にわたって断食をして食物を一切口にしませんでした。

信者は大和だけでなく、河内(かわち=大阪府南部)、摂津(せっつ=大阪府北部)、山城、伊賀と近畿地方一帯に拡がり始めていました。

一八七二年には、再び断食です。

このたびは七十五日の長期にわたりました。

それでも体力はおとろえず、断食ののち、水が五十リットルも入った三斗樽をかかえることができたといいます。

生き神としての風格が備わってきました。七三年には飯降伊蔵に命じて、かんろ台のひながたをつくらせました。

かんろ台とは天からの清い水、甘露(かんろ)を受ける台という意味で、それは信仰所の中心に据えられました。

そんなみきにとって、彼女の信仰が国家から認められるかどうかは、二の次の問題でした。

信者のなかには新政府に宗教として認めてもらおうという動きもありましたが、みきはこれを厳しくとめて、

「願いにゆくならいってみよ。ゆきつかぬうちに息がたえるで。そんなこと願いに出るのやないで。」

とさとすのでした。信仰が純粋であればそれでよいとするのが、彼女の立場でした。

明治政府をこまらせる新しい神話

明治維新とともに発展しはじめたかにみえたみきの宗教に、やがて受難の日がやってきました。

明治政府は中央集権の政府でした。

宗教政策でもその方針をとり、一八七二年(明治五)には教部(きょうぶ)省という役所をおき、神官や僧侶や芸人まで動員して、国民の精神を政府を支持する方向に統一しようとしました。

当然、その組織に組入れられない宗教家の活動は、抑えられてゆくことになります。

それまで国民の生活に深く入りこんでいた巫女(みこ)のお祈りとか、呪(まじな)いなどは、禁止されることとなりました。

みきの宗教もこれに当るとされたのです。

みきの受難には、もう一つの理由がありました。

それは彼女の宗教が、独特の神話をもっていたことです。 |

神官の命令でお経(きょう)などが焼かれているところ

|

ドジョウがいてそれからしだいに進化して人間になり、みきの神がかりになったという神話です。

これにたいして明治政府は、古事記、日本書紀をもって政府の立場を正当化しようとしていました。

それによりますと、イザナギ、イザナミという二人の神が日本列島を産み、またアマテラスオオミカミを産みました。

このアマテラスオオミカミは天の支配者でした。

その孫にあたるニニギノミコトはアマテラスオオミカミの命令によって日本を治めるため、日向(ひゅうが)国(宮崎県)の高千穂峰にくだりました。

さらにニニギノミコトの孫であるカムヤマトイワレヒコノミコトが、日向を出て賊をたいらげつつ大和へ入り、橿原(かしはら)宮で天皇の位につきました。

これが第一代の神武天皇でこれ以後、天皇の子孫が日本の支配者であるというのです。

この話は神話または伝説としてはおもしろいものですが、事実ではありません。

しかし明治政府ではこれを事実として教えこもうとしました。

神武天皇が位についたといわれる日を計算しなおして紀元節――国の初めの日とし、国民の祝日としました。

こういう明治政府にとって、みきが別の神話をもつのは邪魔になることでした。

天皇の神聖さをまもるためには、みきの神話をうちくだかなければならず、それにはどうしても、みきの宗教を抑え付ける必要があったのです。

みきは敏感にその空気を感じとり、明治政府の支持する神道にたいして戦いを挑む態度にでました。

大和神社はみきのいる地方の有力な神社でした。

一八七四年、みきは仲田儀三郎、松尾市兵衛という二人の信者を、大和神社へゆかせました。

二人は神官に問答をしかけます。

「大和神社の神はどのような神さまでございますか?」

「この神社はまことに由緒があり、お祀りしてある神、古事記と日本書紀に記されてあるとおりの神である。」

「それでは、その神さまは、どんなことを護ってくださいますか。」

「………………。」

習慣的に神主をつとめている人々は、そんなことは考えてもみなかったのでした。

こんどは神官側が問いはじめます。

「そんなけしからんことをいうのは、庄屋敷(しょうやしき)のばあさんだろう。

おまえたちは自分たちの神について、何か証拠をもっているのか。」

二人はもっていったおふでさきの一部を出して、

「私たちの神は人を救い、病(やまい)を救う神です。」

とくわしく説明しました。それにたいし神官は、

「古事記、日本書紀にみえない神の名を唱えるのは、許されぬことである。

こういうことをやらせておくのは、取締りが不十分のためだ。

いずれ日をあらためて論争するからさよう心得よ。」といいはなちました。

やがて警察の丹波市(たんばいち)分署からみきのところに巡査がきて、神に祈るために奉げるぬさ、鏡、みす、金灯籠などを没収してかえりました。

続いて奈良県庁から、三人の信者に呼び出しがきました。

そのあと山村御殿(やまむらごてん)でみきを取調べると申し渡しました。

山村御殿というのは由緒ある尼寺(あまでら)の円照寺(えんしょうじ)のことで、ここには代々、皇族が門跡(もんぜき)となってお寺に入っていました。

皇族のいるところへ呼び出せば恐れるだろうと考えたのです。

信者のなかには心配する人も出てきました。しかしみきは恐れませんでした。

それどころか「高山」、つまり支配老層に自分の教えを広めるいい機会だと勇み立ちました。 |

山村御殿

|

取調べの主任が「おまえはいかなる神ぞ」とたずねますと、みきは響き渡るような声で、

「親神にとっては世界中はみなわが子、一列を一人もあまさず助けたいのや。」といいはなちました。

こののち県庁はみきの元へお詣りする人が出入りしないよう取締りはじめました。

また奈良地方の宗教の元締めとなった中教院は、「てんりんおうという神はない。神を拝(おが)むのなら大社の神をおがめ」と言い渡しました。

6 受難の晩年 top

期待を裏切った新政府

この事件をきっかけとして、みきの残りの人生は迫害にさらされてゆくことになります。

しかしみきは退きませんでした。

それは恐ろしい気力でした。彼女はこの事件ののち、わざわざ赤い着物を着ることになります。

一八七五年六月には、かんろ台の地点を定めここを中心として八町四方は神の屋敷になると予言しました。

息子の秀司はこの頃には熱心に教えを広めるのを助けていましたたが、みきは秀司夫妻にたいし、

ことしから七十ねんはふうふとも

やまずよわらずくらす事なら

それよりのたのしみなるはあるまいな

これをまことにたのしゅんでいよ

と、末長い幸福を望んだりしました。

そのとき再び、奈良県庁から、みきと秀司に出頭命令が出ました。

秀司は病気だったので、その代理として信者の辻忠作がみきとともに出頭しました。

取調べはまた、「てんりんおうのみことというような神はどこにあるか」というようなことで、二人はそのまま県庁にある牢屋へ入れられてしまいました。

その三日めに五女のこかんが、死にました。

みきは特別の許しをえて帰ると、こかんの亡骸をなでて、

「かわいそうに、早く帰っておいで。」というのでした。

この事件でみきは今なら二、三千円ぐらいにあたる二十五銭の罰金を言い渡されました。

また、主だった信者は県庁へ呼び出され、信仰を捨てるよう申し渡されました。

「困ったことじゃ。何とかして我々の信心を続けるよい工夫はあるまいか。」

「どうすれば人に集ってもらえるかの。」

「そうじゃ、いい考えがある。秀司さんに宿屋を開いてもらうのじゃ。その宿屋へ泊まるとすれば文句は出まい。」

「おお。それはいい考えじゃ。ついでに風呂屋も開いてもらってはどうじゃ。」

このように相談がまとまって、秀司は県から鑑札をうけ、風呂屋と宿屋を開くことになりました。

みきはそれを止めましたが、こうしないとこの宗教のつぶされるのが目にみえているので、信者たちはかまわずこの方法をとりました。

みきの態度は、ますます権力に反抗するようになってゆきました。

しかときけ高山やとてたにそこを ままにしられた事であれども

これからは月日かわりにでるほどに ままにしよならすればしてみょ

みきは庶民としての長い生活体験をもっていました。

その体験から彼女は「高山」を信頼できないと感じとっていたのです。

一旦は期待をかけた明治政府でしたが、それらは所詮は生活を救ってくれるものでない、と彼女はかぎとっていたのです。

みきがそう考えたことを裏付けるように、国民は各地で盛んに一揆などをおこして、政府に抵抗していました。

何故でしょう。

なるほど政府は四民平等の政策をかかげて、日本を近代国家にしようと努めていました。

小学校がひらかれ義務教育制がしかれました。

武士が軍事力を一人でにぎっていた状態をやめて、国民の誰もが兵隊になるという制度がしかれ、徴兵令がだされました。

税金もそれまでは収穫高にたいしてかけられていたのが、土地の価格にたいしてかけられるようになりました。

これらの政策は、なるほど日本を近代化させていったでしょう。

しかしそれで庶民が救われたかというとそれは疑問です。

小学校へいって教育を受けることは、誰にも必要です。

しかし貧しい農家では、子供が働くのは当り前でした。

子供を働かせなければ、生活できない人々が大勢いたのです。

その子供たちを学校へやることは、農家にとっては労働力を奪われることでした。

また、その頃の小学校では義務教育といっても授業料をとったのです。

そのうえいろいろな費用も、もちろんかかります。

徴兵令もそうでした。

せっかく一人前の二十才になったら三年間、軍隊にとられてしまうとすれば、これは農家にとって大問題でした。

しかも体格のいい働き手として有能な青年ほど、甲種合格といってまっさきに兵役にとられたのです。

税金の変更にしてもそれまでの税額を減らさないようにとの方針で行われたのでした。

また無税地だったのが新しく税の対象となったりしました。

そのうえ役人はひどく威張っていました。

そういうわけで明治維新によっても、救われない人々が大勢いたのでした。

しかも明治政府は、次々と新しいおふれをだしてゆきます。

それに従うようにしてゆくだけでも人々には大変な苦労でした。 |

明治初年の小学校(松本市開智小学校

|

救われないと感じた人々は、自然にみきの元へ集ります。

みきはそういう人たちに確信をもって、とるべき道を指し示してくれました。

また、みきの元へ集れば同じような悩みをもった人々と話し合うことができました。

こうして人々は、県や警察がお詣りを禁止して、詣る人にたいしては圧力をかけたにもかかわらず、みきの元へおもむいたのです。

政府からの迫害は日を追って厳しくなりました。

役人がきて神前のものに封印をしていったこともあります。それでもみきは頑張りました。

警察勝つか、みき勝つか

警察が勝つか、みきが勝つか、それはみきにとって厳しい根競(こんくら)べとなりました。

一八七七年、秀司は奈良警察署へよばれ、四十日間も留め置れたうえ、罰金を申し渡されました。

しかしみきは負けませんでした。

せかいじゅう一れつみなきょうだいや

たにんというはさらにないぞや

高山にくらしているもたにそこに

くらしているもおなじたましい

このようにみきは世界中の人間がみな平等であることを、歌い続けてやまなかったのです。

当然、警察の攻撃は激しくなりました。みきはたびたび捕えられました。

一八七五年に初めて入獄してから、八七年に八十九才の生涯を閉じるまで、実に十八回も警察に留め置れたのです。

そればかりではありません。

あるときは、警官がかんろ台の石やみきの衣服を持ち去りました。

あるときは、警官が秀司が営む風呂屋のむしぶろに、毒のある薬をこっそり投げ込み、そのすぐあとに警官隊が襲って、捕える口実をつくろうともしました。

また警官が、つくりかけの休息場の壁材料に放火したことさえもあります。 |

やしろの建築に働く信者たち

|

一八八二年には、ひでりに困った三島村の農民たちが、みきに雨ごいを頼んできました。

みきは捕えられるのを覚悟して、鳴り物入りで雨ごいをしました。

たまた三島村にだけ大雨がふりました。

すると警察では、すぐみきや雨ごいに参加した信者たちを捕えました。

その結果、みきは他の村に降るはずの雨を奪ったというかどで、いまなら二、三万円にあたる二円四十銭の罰金、信者たちはそれを助けたというかどで、それぞれ五十銭の罰金を言い渡されました。

この頃になると、みきのもとに警官のこない日とてないほどになりました。

多いときには一日に六回もきて、お詣りにきている人をそのまま捕えました。

みきの夫善兵衛が、その昔みきの神がかりを認めた二十六日は、縁日でした。

その日はお詣りの人で賑わうので、その前後三日間、警察ではみきを捕えたこともあります。

その頃には秀司は病死して、三女梶本はるの三男である新治郎が、中山家の養子として家を継いでいましたが、警察に襲われるのに備えて、彼は毎晩、着物もぬがず長椅子でうとうとするだけだったといわれます。

一八七〇年代の後半から八〇年代にかけては、いわゆる自由民権運動がおこり、国会の開設や人民の権利の確立をめざして人々は戦っていました。

それだけに政府は、政府に反対する者にはひどく神経質となりました。

弾圧をうけたため、みきのもとを去ってゆく人も出ました。

しかしそれ以上の人が、いつも新しくくわわってきました。

あるときなどみきの出獄を千数百人が出迎えたといわれます。

一八八六年一月、大和国三輪町というところの信者が経営する豆腐屋で、信徒三百人がおつとめをしました。

天理教のおつとめは、鳴り物入りのおどりをともないますから賑やかです。

すぐ警察がやってきて信者を解散させました。

みきは八十八才でしたが、捕えられました。

その年の冬はひどく寒く、そのなかを、みきは火の気のない板の間に、薄べり一枚敷いただけで座らされました。

みきが神がかりすると警官は「井戸端へつれていって、水をかけよ」と、脅しました。

たびかさなる迫害のために、老令のみきは健康をそこないました。

一八八七年の初めから、みきは病床につきました。

医師にみてもらいましたが、容態はしだいに悪くなってゆきました。

それでもみきは、しきりにかぐらづとめをするように求めました。

このつとめをすれば、警察に知れないではいられません。

人々はためらいました。それをみきは病床から叱り付けます。

「法律が怖いか。信仰が大事か。」

ついに人々は、捕えられることを覚悟して一八八七年二月十八日に、公然とかんろ台を取巻いてかぐらづとめを行いました。

その日は旧暦の一月二十六日が、ちょうど縁日、数千人がお詣りにきました。

しかし警官はついにきませんでした。

このつとめを聞きながら、みきは満足して目をとじたのでした。

支えとなる教祖を失ってから、天理教は教えを国家の方針にあわせようとしました。

それとともに天理教の力は全国にのびました。

しかしそれは、みきの精神だったでしょうか。

大和に生まれたこの一女性の生涯は、幕末における民衆の希望と、さらに明治維新で成し遂げることのできなかったことへの批判を、私たちに語りかけているようです。

top

****************************************

|