|

****************************************

Index 吉田松陰

・ 高杉晋作 ・ 坂本竜馬 ・ 中山みき

・ 大久保利通 ・ 年表

この章を読むまえに

革命にはいろいろのタイプの活動家が必要です。

新しい社会へかわらなければならないということを身をもって示す人。

新しい社会がどんなものかを考えてゆく人。

新しい社会を実際にきずきあげてゆく人。

そんな人々にまじって新しい社会への変化を実際の政治のうえで導いてゆく人も、必要なことはいうまでもありません。

そんな人は特に何度も生命の危険にさらされます。

大胆であってしかも計画が綿密でなければなりません。

いくど失敗しても勇気がくじけない人でなければなりません。

そんな人こそきわどい政治の争いにうちかって、新しい時代をきりひらいてゆく指導者であることができるのです。

この章の主人公はそういう政治のきびしい戦いを、明治維新へと導いていった人物です。

時代は十九世紀の半ばをやや過ぎたころ、いまから百年ないし百十年ほどまえのことです。

この章の主人公のような人物が現われたことは、その頃の日本の社会がどんなにはげしく動く社会であったかを、まざまざとしめしています。

彼にとって、いや単に彼にとってばかりでなくその頃の多くの心ある日本人にとって、日本を統一された国とすること、外国にひきずられない形で開国することは、なにより重要な問題でした。

それを実現するためには幕府を倒さなければならないという思いが、人々の間に高まっていったのでした。

ここにとりあげるのは、その問題に自分の命をかけていった青年とその同志たちの行動です。

1 乱暴な少年 top

格式の高い高杉家

師の吉田松陰がうち首にあったころ高杉晋作は、藩から帰国の命令をうけて江戸をはなれて萩(山口県)への道をたどっておりました。

彼が江戸をたったのは一八五九年(安政六)十月十七日、その十日後に松陰は斬られたのです。

しかし晋作はそんなことを知らず、江戸の松陰に心を残しながら、ゆっくりと萩へむかっていたのです。

彼は松陰から家族への手紙をたくされていました。

晋作が江戸を去らなければならないと知ったとき、松陰は非常にがっかりしました。

「僕のこのたびの災難にあたっては、あなたが江戸にいてくださったので大いに幸せでした。

お心づくしはいつまでも忘れられません。急に帰国なさるとは残念です。」

こう書いたので、松陰はさすがに気をとりなおして、

「けれどもこちらの様子を家族の者や友人へお話しくだされば、これもまた嬉しいことで大変幸せです。」

とのべています。そうして松陰は、父と兄あてに手紙を書き、

「高杉君が帰国するから、すべては彼からきいてください。」とのべました。

松陰が非常手段を主張するようになってから、松陰と晋作は政治についての意見が違うようになりましたが、この師弟の間は、あいかわらずこまやかな愛情で結ばれていました。

晋作は獄中の松陰へたびたびお金を届けたりして尽しています。

また、そういうことをしたために、彼は急に江戸を離れなければならなくなったのでした。

萩にいる晋作の父は、自分の息子が罪人である松陰にせっせと尽しているのを知って、晋作をきびしく叱るとともに彼を国元へよびかえしてくれるように藩の役所へ願い出たのが、晋作に帰国命令の出された原因なのでした。

師と弟子、父と子、この二つのきずなのあいだで、晋作は思いまどうのでした。

その高杉晋作は一八三九年(天保十)八月二十日に、長州藩萩の町の菊屋横丁に長州藩士である高杉小忠太(こちゅうた)の子として生まれました。

一人息子でした。松陰より九つ年下です。

高杉家は戦国特代いらいの古い家柄で、その先祖は毛利元就(もとなり=一四九七〜一五七一年)に仕えました。

そのせいか長州藩の中での高杉家の地位は高く、毛利家にとって旗本ともいうべき大組に属し、百五十石をとっていました。

晋作の生まれた家のある菊屋横丁は、いまもまだところどころに築地べいののこる住宅地ですが、その頃は高杉家のような上級武士たちの住居のあるところでした。

松陰の生まれた杉家は、分が低かったので、萩の城から遠くはなれた郊外にあったのですが、そこから城へちかづくにつれて、住んでいる武士の格もあかってゆき、うんと城へちかづいた菊屋横丁あたりになると、高杉家のような格式の高い家がならんでいたのです゜

父の小忠太は正直でまじめな性格の人で、役目をどこまでも忠実につとめるというタイプであったようです。

晋作の生まれたあくる年にはアヘン戦争がおこり、海の護りをどうするかが大切な問題となってくるのですが、父親がそういうタイプであるためか、高杉家には時代の嵐はまだ吹き付けていませんでした。 |

萩の城

|

まず、安定した毎日であったといえましょう。

この点を下級武士である杉百合之助一家とくらべてみるとき、大きな違いのあることがわかります。

杉家の人々は玉木文之進までふくめて、なんといっても日本が大変なときにあるという危饑感に満ち溢れていました。

だからこそ松陰が次々と藩の法や国の法をやぶっても、一家をあげて彼を支えているのです。

これにたいし高杉家には無事を願う雰囲気が、みなぎっていました。

だからのちに父は晋作の枠をはずれた行動を、おさえよう、おさえようとするようになるのです。

この違いはその頃の上級武士と下級武士の家庭の雰囲気の違いを、ある程度正しく表わしているといえましょう。

そんな家庭の一人息子として、晋作少年は延び延び育っていったことと思われます。

九才の時ほうそうにかかって命があぶなかったことぐらいが、その頃の彼にとって大事件でした。

いまの小学校にあたる寺子屋に入りましたが、学問にたいして身をいれず、むしろ剣術のほうに励んでいたようです。

父親の心配

それでも一八五七年(安政四)に、晋作は十八才で藩の学校である明倫館(めいりんかん)へ入りました。

いまも残っている晋作の初めての手紙は、その前の年の一八五六年に父にあてたものですが、その手紙の裏に父の小忠太は、息子にたいする教訓を細々と記しています。

「人間の修行に気質の変化ということがあります。

気質が変りわがままがなくなれば、自然に父母への態度もよく兄弟仲もよくなるばかりか、殿さまへの忠義となり、あるいは役目をまじめにつとめ、手柄もたてるようになりましょう。

これらはすべて気質を変えることによっておこるものです。

人間誰でも生まれたままでは、気質の片寄りということがあります。

学問をし気質を変えることによって、むずかしいことを裁(さば)いてゆけるようになることが、学問をするいい方法です。

知識を広め才気を働かしさえすれば、気質の変化というような細々したことには、気をつけなくてもよいという意見もありますが、これは間違いです。」

小忠太の教訓はこういう調子でまだまだ続くのですが、彼がそんなに「気質の変化」を説かなければならなかったところから、晋作の性格が型破りのものだったことが想像されます。

おそらく乱暴でもあり、他人のいうこともあまりきかなかったのでしょう。

それがまじめで気の弱い父親には心配でならなかったと思われます。

「才能にまかせて勝手なことをしてはならぬ、その性質をなおしなさい。」という父親の教訓は、晋作という青年がその頃の規格からしばしば外れがちであったことを示しているようです。

当時は生きていた祖父も、口癖のように、

「けっして出すぎたことをしでかしてくれるな、お父さんの役目にかかわるから。」と、晋作をいましめるのでした。

けれども、時代をつくる力は、このように型にはまらない人間から却って生まれてくるものです。

いや、型にはまらないということ自体が、新しいものをつくりだす芽生えだともいえましょう。

波風のたたないことを願うような家庭に育ちながら、型にはまらなかった青年の晋作は、まさに新しい時代をつくる人々の指導者となっていったのでした。

そういう青年が型にはまった教育を行っている藩の学校・明倫館に満足できたわけはありません。

おもに剣の修行に明け暮れていた頃とはちがい、熱心に書物を読みはじめた彼の変りようは、一時、友人の久坂玄瑞(一八四〇〜六四年)を驚かせたほどでしたが、まもなく明倫館にあきてしまいました。

明倫館では普通の学生のなかから、学問のすすみぐあいにあわせて、入舎(にゅうしゃ)生がえらばれ、さらに上のクラスである居寮(きょりょう)生、舎長へとすすんでいく制度をとっていました。

負けん気の晋作はともかく懸命に勉強して、まもなく入舎生にえらばれたのでしたが、そこでの学問に物足りなくなると、いろいろ乱暴をしはじめました。

求めていたものを与えられなかった彼は、乱暴でそれをまぎらそうとしたのです。

「どこへゆけば、自分の求めているものを、与えられるだろうか?………

そうだ、思いきって松陰先生の塾にいってみよう。あそこでは生きた学問を教えてくれるという話だ。

あそこでは、久坂も元気にやっている。」

こう考えたすえ、晋作は一八五七年のうちに吉田松陰の弟子となったのでした。

2 師弟 top

松陰にみとめられる

吉田松陰と高杉晋作のであいは、ある意味では運命によってきめられていたようなものでした。

これからあと、師弟は深く結びつけられてゆくのです。

高杉家では、息子が松陰のもとへかようのを好みませんでした。

松陰が罪をえていたので、家人は危険だと思ったのです。

だから晋作は親に知られないように松陰のもとへかよったのです。

もちろん知られないですむわけもありません。

親戚中の問題になって、松陰のもとへゆこうにもゆけなくなったときもありました。

そんなとき彼は、集った親戚の人たちが彼のことをこそこそ話すのを尻目にかけ、ぷいと座敷をたって別室へ退き、こっそりと松陰に手紙を書いたりしました。

入門をもとめてきた晋作をみて、松陰は彼がすぐれた考えをもつ人間であることを、一目で見抜きました。

しかしまた彼が学問もたりず、わがままな人間であるとも見抜いてしまいました。

「この男はきたえなければならぬ、また、きたえがいのある男だ。」

こう思った松陰はことあるごとに久坂玄瑞を引き合いにだして、晋作をいましめ励ましました。

久坂は晋作より一つ年下ですが、はやくから松陰のすぐれた弟子として知られていました。

敗け嫌いの晋作は、気持ちをふるいたたせて大いに勉強に励みました。

また師の松陰の講義はたえず今ある問題をどう解決するか、という考えに支えられていて、晋作を非常にひきつけたのです。

みるみるうちに彼の学間はのび、議論はすぐれたものとなりました。

やがて松陰は弟子たちの意見がわかれたときには、しばしば晋作の言葉をひいて、話をまとめるようになったほどです。

そうして久坂と晋作は互いに深く尊敬しあうようになりました。

もっとも晋作は、あいかわらず乱暴ではあったようです。

あるとき松下村塾の学生の一人である吉田稔麿(としまろ)と山県有朋(一八三八〜一九二二年)がのんびりと話しあっていました。

そのうち吉田はふと思いたったように、絵をかきはじめました。

山県がのぞきこんでいると、吉田はまず鼻輪をとおさぬ離れ牛をかき、次に坊主頭で裃(かみしも)を着ている人をかき、次に木剣をかき、最後に棒をかきました。

そばから山県が尋ねました。

「この絵はどんな意味か?」

「この離れ牛は高杉だ。彼は中々おさえがきかない。

それから裃(かみしも)を着ているのは、久坂だ。彼はこうやって座らせておくと立派な政治家にみえる。

木剣は入江九一(くいち)だ。偉いがまだ本当の刀とはいえないからな。」

「それではこの棒はだれか?」

「それはおまえだ。アッハッハ。」

こんなところからみても晋作は、型破りでおさえのきかない人物、しかし只者ではないという印象を、彼に接する学生たちに与えていたことがわかります。 |

勇み立つ幕末の志士たち。左から二人目は紀州の陸奥宗光(むつむねみつ)、三人目が土佐の谷干城(たにたてき)。 |

若い血をかきたてる江戸

ぐんぐんと成長しはじめた晋作は、江戸へ出たいと思うようになりました。

江戸では時勢がどんどん動いていたのです。

一八五八年(安政五)には将軍の後継が徳川家茂ときまり、また日米通商航海条約が結ばれます。

そういう動きは松陰のもとで時代にめざめた晋作の、若い血をかきたてずにはいませんでした。

いや、晋作ばかりではありません。

久坂玄瑞や伊藤博文や山県有朋ら松下村塾の仲間は、続々と江戸へむかっていたのです。

「自分も江戸へゆきたい。」

こう思ってみるものの、現実の彼は萩の菊屋横丁と松下村塾を行き来するにすぎませんでした。

高杉家ではただでさえ扱いにくい大事な一人息子を、手ばなしたくなかったのです。

「あの子を江戸へやれば、どんなことになるかわからない。」というのが父や親戚の考え方でした。

しかし時勢の波は、容赦なく萩の町にも押し寄せてきます。

波風一つたたなかった高杉家にも、それはしのびこんでいったようです。

「あの子がそんなに望なら、まあ、仕方があるまい。」と高杉家の人々はいつとはなしに考えるようになりました。

ようやく晋作は江戸ゆきの希望をかなえられ、一八五八年七月二十日に江戸へ留学の旅にたつことができました。

江戸へ出た晋作は、大橋詰菴(とつあん=一八一六〜六二年)の塾へ入りました。

大橋はいまの栃木県の一部である宇都宮藩の武士で、尊王攘夷の指導者の一人として知られていました。

自然、晋作はそこで尊王攘夷派の志士たちと付き合うようになりました。

とくに水戸学を学んだ水戸派の人々と知合いました。

けれども晋作はこういう人々にすっかり失望してしまいました。

彼らには計画性がなく、ただ出来もしないことを口にするばかりでした。

それが松陰の塾で学んだ晋作には、たまらなく愚かなことに見えたのです。

晋作はまもなく大橋塾の「愚(ぐ)に堪(た)えかね」て、そこを出て友人の中谷正亮(しょうすけ)と一緒に生活するようになりました。

中谷のところへは松陰門下の人々がよくやってきては、時勢を論じたりしていました。

しかし晋作にとっては彼らの議論さえ不愉快でした。

おりからの安政の大獄の弾圧のもとで、どうしようもないという気持ちが彼をいっそう孤独にし、またかたくなな態度にかりたてたのでしょう。

そんな気持ちを抱いたまま、彼は幕府の大学である昌平黌(しょうへいこう)に通いはじめます。

師と反対の意見

松陰が激しい勢いで非常手段の実行を説きはじめたのは、ちょうどこの頃でした。

しかし吉田松陰の章でのべたように、晋作は師の非常手段の計画には反対でした。

どうしようもない世の中の情勢が、松陰にこういう計画を思いたたせたとすれば、晋作はまさにそのような情勢だからこそ、松陰の計画に反対したのです。

「現在ではどの藩もみな手を縮め、足を縮めて犬やキツネのようである。

こういう中で大胆なことをくわだてても、勇名を轟かせるかもしれないが、実際に世の中がどうなるということはない。

我々にとっていま大切なのは、勇名でなく効果だ。」というのが晋作の気持ちでした。

江戸にいる彼の友人たちもこれにはみんな賛成でした。

晋作ら弟子五人か名をつらねて松陰にあてた反対意見の手紙は、こうして書かれたのです。

もうその頃は久坂玄瑞とならんで、彼は松陰門下の中心的人物でした。

政治についての意見では松陰とちがってきたとはいえ、晋作にとって松陰は依然としてただ一人の師でした。

いくら罵(のの)しられようと、松陰だけが自分の考えを思ったままにのべて批判をあおぐことのできる人物でした。

たびたび松陰に手紙を出すことが、彼にとってのなぐさめであったとも思われるほどです。

その頃、つまり一八五八年の暮れ頃の晋作の政治意見は、松陰にあてた手紙によると、ほぼ次ぎのようでした。

「他人は自分の意見を鎖国論だといいますが、そうでもありません。ただ、相手に主導権をとられた開国がいけないといっているのです。」

「自主的な開国をするためには、井伊直弼が結んだあの不平等な通商条約を、一度ご破算にしなければなりますまい。

条約調印のためにつかわす使節を、条約を断るための使節に切換えればよいでしょう。

もしアメリカが認めないときは、戦争になるのもやむをえません。

一度は戦争をしなければ、日本の危機も去らないでしょう。」

「そのためには長州藩をしっかりさせることが肝心です。

富国強兵策をとる必要があります。国をゆたかにするためには節約をし、また産業をおこすことが大切です。

兵を強くするためには人々の気持ちを一つにし、西洋のすすんだ技術を学ばせることが大切です。」

ここでは晋作は、はっきりと日本という国を中心に考えたナショナリズムの立場にたっています。

外国人はけがらわしいから追払うというのでなく、井伊の結んだ条約が日本をさげすんだ不平等なものであって、日本の独立をおびやかすから、この条約を捨て去りたい、と考えているのです。

たんなる名分論ではなく、もっときめの細かい議論です。

だからこそ晋作は松陰から罵(のの)しられながらも、松陰を慕い続けたのでした。

一八五九年七月に、松陰が江戸へおくられてきてからの、松陰にたいする晋作の尽しようは、ひとかたならぬもので、結局それが父の小忠太の心配をかい、また藩の役人をも不愉快にさせて、彼に帰国命令が出されたのでした。

萩へ帰った晋作に父親は、嫁を整えて待っていました。

なにがなんでもこの「離れ牛」を落ち着かせるつもりだったのでしょう。

晋作も別に反対はしなかったようです。

といって愛情があったというのでもなく、無責任な話ですがまあ簡単な気持ちで、年が明けた一八六〇年正月、結婚したというところでしょう。

新妻は山口の町奉行という立派な家柄の娘で、名は方(まさ)と言い、このときまだ十四才の少女でした。

新郎の晋作は二十一才、結婚式のお祝いは盛大に行われ父親は大変満足でした。

しかし藩に帰って松陰の死をきいた晋作は、師の仇(あだ)を討とうと決心していたのです。

いつ、どのようにして――、それはまだ彼にもわかりません。

「ここのところは我慢して、毎日、剣を学び書物を読み、その日に備えよう」というのが彼の気持でした。 |

外人の見た日本の上流階級の結婚式

|

3 世の中へ出る top

航海術を学ぶ

結婚しても高杉晋作には、じっと家に落着く気持ちはありませんでした。

彼は今度は航海術の勉強をしようとこころざします。

「いずれ日本が自主的に開国するときには世界と貿易しなければならないし、情勢がこんなに悪くては軍艦の動かし方を学ぶより仕方あるまい。またこれなら、父もそう反対もすまい。」というのが彼の心づもりでした。

父の小忠太は、この手におえない一人息子をたえず戒(いまし)めていたようです。

松下村塾の学生たちとは付き合わぬよう晋作に申し渡してもいました。

こういう「危険な」連中と一日もはやく手を切らせたかったのでしょう。

だから晋作は父親が藩主に従って江戸へいったのちも、彼を安心させるような手紙を書いています。

「殿さまのため藩にそむく賊臣を討とうとは思いましたが、お父さまの戒めもありますので、さしひかえております。

松陰先生のことなど、一言も口にするつもりはありませんから、ご安心ください。

この節は時勢がはげしく動いていますので、ひたすら読書するのを一番と考えています。」

いくらか自分で自分をあざわらうような様子もみえるこの言い方には、行動がままにならない晋作の苦しさがよく表われています。

しかし晋作の本音は、幕府や藩を相手どって、ただちに事を起こそうとするのでもありませんでした。

「読書をしても、でくのぼうのようになってはいけないと思いますし、見通しもたてないで、がむしゃらに突き進むのも、どうかと思います。その中をとるのが、中々むずかしいところです。」とも、彼は父にあてて書いています。

航海術を勉強するように決心したのは、そのように考えた末のことだったのです。

さっそくに、航海術を教える藩の軍艦教授所への入学を願い出てそれを許され、一八六〇年二月の末から晋作は、せっせと、海上で船がすすむ方向をはかる羅針盤(コンパス)のよみ方、太陽や星から船の位置々時間をはかる方法、風速のはかり方などを学びはじめました。

剣にかわって、コンパスをもつようになったのです。

先生は松島剛蔵(ごうぞう)といい、長崎で三年間オランダ人から航海術を学んだ人でした。

晋作が軍艦教授所に入ってまもなく、藩では軍艦の丙辰丸(へいしんまる)を江戸まで遠洋航海させる計画を発表しました。

丙辰丸は三本マストの帆船で、長さ二十五メートルたらずの小さな軍艦でした。

艦長には松島剛蔵が任命され、晋作は願い出てこれに乗込むことになりました。

晋作はこの航海の記録を、『東帆(とうはん)録』という日誌の形で残しています。

それによりますと、彼は一八六〇年四月五日に、艦に乗込むのですが、なんと六日から十二日まで雨と風のため、丙辰丸は萩の港を出発できませんでした。

やっと十三日に出帆して、下関から瀬戸内海をとおり大阪の堺をへて紀州の熊野沖へというコースをとっています。

その間あちこちの港に泊まり晋作らは上陸していますが、萩から熊野まで実に四十日もかかっています。

この航海をつうじて一、二か月しか修業していない船乗りは、航海術の勉強をあきらめたようです。

にわかづくりではどうにもならない、とさとったのでしょう。

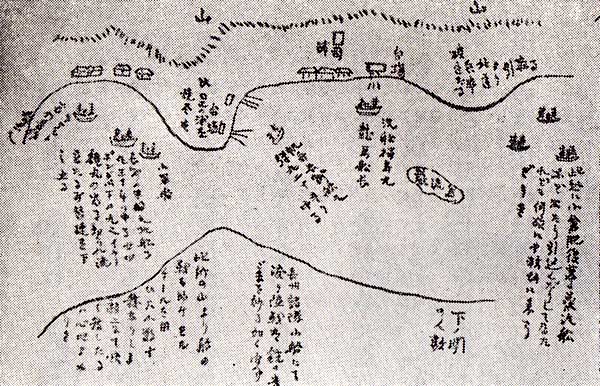

長州と水戸の近づき

|

井伊大老暗殺される! 桜田門外の変、主な武士の名前が記載されている

|

しかし江戸へ出られたことは、晋作にとって思いがけない喜びでした。

江戸ではその年三月三日に、大老井伊直弼が登城の途中、桜田門の近くで水戸浪士を中心とする一団の武士に襲われて、殺されていました。

貿易による物価の値上がりも目立ちはじめていました。

晋作の同志である木戸孝允や久坂玄瑞は、ここぞとばかりしきりに動きまわり、長州と水戸とを結びつけようとくわだてていました。

そういう彼らと語りあえることは、晋作にとって大変な喜びでした。

木戸や久坂にとっても、もちろん同じだったでしょう、

そんな喜びにひたるまもなく父の小忠太からは、また帰国をうながす手紙がきました。

が、晋作はそれをけって藩から旅にでる許しを取り付け、出発しました。

この旅行は八月に江戸をたち、水戸、日光、信州、越後、越中、加賀、越前をめぐり京の伏見から大阪へでて、中国路をたどりながら萩へ帰るという大旅行でした。

各地をみまわり偉人に会うのが目的でした。

中でも信州の松代(まつしろ)に蟄居させられていた佐久間象山と、越前の福井にいる横井小楠は、晋作に深い影響をあたえました。

彼らのもっている学問や政治についての知識が、晋作を圧倒したためでしょう。

「僕は三年間、門をとざして読書をしようと思うようになりました。」

と、友人の久坂にあてて書きおくっています。

萩へ帰った晋作には、とんとん拍子の出世が待っていました。

明倫(めいりん)館の舎長に、ついで都講(とこう)という明倫館では最高の地位に、そうして長州藩の世継ぎ毛利定広のおそばに仕える小姓役にという具合です。

おそらく父親が運動もしたのでしょうし、藩でも彼を必要としたのでしょう。

そういういわば安定した生活の中で、彼は読書や習字や剣の修行に励んでいたようです。

将軍と和宮の結婚

その頃長州藩ではいまの検察官のような、目付という役を務めるすぐれた人物の長井雅楽(ながい・うた=一八一九〜六三年)が、新しく実力者としての位置を、ぐんぐん高めてきました。

彼は「航海遠略(えんりゃく)策」という政策を唱えて、長州藩論を一つにまとめたばかりか、幕府にこの政策を実際に行うようもちこんだのです。

航海遠略策というのは、鎖国は日本の昔からのやり方ではないというところから説きおこした開国論で、開国のためには朝廷と幕府が一緒になって政治の問題にあたらなければならない、という意見でした。

朝廷=公家と、幕府=武家とが一つにならなければいけないという考えを、「公武合体論」といいます。

長井の考えは、開国論・公武合体論だったのでした。

長井は得意の弁舌をふるってうまく話をすすめ、この主張で藩の大部分をまとめ、幕府をさえ動かそうとするのです。

長州藩のような徳川家一門でもなく、また昔からの幕府の家臣でもない外様(とざま)大名が、幕府の政治にくちばしを入れるなどとは、普通のときならおそらく考えられもしなかったでしょう。

しかしいまは非常のときでした。

志士たちは幕府を困らせるために、日本にきているヨーロッパ人、アメリカ人をしきりに暗殺しようとしていました。

アメリカの総領事ハリスの通訳であるヒュースケンも殺されました。

また対馬へはロシアの軍艦がやってきて島を占領したりしました。

国内はといえば物価がどんどん値上りして、経済はめちゃめちゃになってゆきました。

そんな状態にこまりきっていた幕府にとって、長井の提案は助け船でした。

その頃の幕府は久世広周(くぜ・ひろちか)と安藤信正(あんどう・のぶまさ)という、二人の老中によって動かされていました。

彼らは井伊直弼が暗殺されたあとの政局を落着かせようと懸命でした。

彼らはさっそく長井の提案にとびつきました。

そこで長井はまず京都へのぼって朝廷への工作をしたので、江戸へいって幕府と話しあいをするのでした。

公武合体というのは実際の形としては、ときの孝明天皇の妹である和宮(かずのみや=一八四六〜七七年)を、将軍家茂(いえもち)の妻として迎えることでした。

和宮にはすでに許嫁(いいなずけ)があったのですが、幕府は強引にこの話をすすめ将軍と和宮の結婚をきめてしまいました。

長井雅楽の考えは江戸や京都の志士たちから激しい反対をうけました。

とくに江戸では木戸孝允(たかよし)や久坂玄端(げんずい)が、その先頭にたちました。

しかし長井はこれをうけてたち、数回にわたって彼らと議論しています。

その頃青年志士だった伊藤博文などは、長井を暗殺しようとくわだてたりしました。

それでは高杉晋作はどうだったでしょうか。

一八六〇年七月、彼は長州藩の世継ぎ毛利定広のもとで小姓役をつとめるため、江戸へやってきました。

江戸へ来るまでは父の言葉に従って「じっとみていよう」ぐらいに思っていたようですが、江戸の実際の空気にふれてみると彼の気持ちは大いに変ってゆきました。

「長井の考えをやめさせるには、殿さまを味方に引入れるよりほかはない。いや、むりやり引入れるのだ。

そのためにはいつか松陰先生が唱えられたように、参勤交代の殿さまの駕籠(かご)を伏見でとどめて朝廷と連絡するよりほかはない。」

晋作はこのように考えて、その実行の計画にとりかかりました。

この大胆な計画をきいた木戸孝允は周布(すふ)政之助にそれを告げ、晋作に思いとどまらせようとしました。

そのため二人は、晋作に「一度、海外へゆかないか」と勧めました。

幕府ではその頃、買い入れたばかりの千歳(ちとせ)丸という蒸気船を、上海へ航海させようとしていました。

外交使節として幕府の勘定役の人たちが任命され、貿易の様子などを調べにゆくのが目的でした。

この船に幕府は各藩からの希望者をのりこませることにしていたのです。

師の松陰のこころざしをついで海外へゆきたいと思っていた晋作は、この話をきいて中国へ渡ることにしました。

藩からは「外国の様子をよく見てきて、長州藩に役だてるように」という辞令をもらい、同時に五百両という大金を旅費として受取りました。

まんまと木戸や周布たちの計略にのせられた恰好ですが、だからといって、ただぶらぶらと時をすごすような晋作ではありません。

彼が自分の目で実際にみてきた中国の有様――それはのちの晋作の行動に大きく影響していったのです。

4 中国ゆき top

耳よりのニュース

一八六二年(文久二)正月三日、千歳丸は江戸を出発して長崎へむかいました。

ところが長崎へついた千歳丸は、一向に中国へわたろうとはしなかったのです。

長崎港を出たのは、四月二十九日ですから、江戸を出発してから四か月のちというのんびりぶりでした。

長崎にとどめられているあいだ、高杉晋作は、旅費もたっぷりもらっていることでもあるし、さかんに好きな酒を飲み歩いたようです。

しかしもちろんそればかりでなく、せっせと外人を訪ねては、情報をえて記録に書きとどめています。

ある日は崇福寺(すうふくじ)に二人のアメリカ人宣教師を訪ねました。

一人はムリヤムスといい、他はムリベッキといって崇福寺へは日本語を習いにきていたのです。

晋作が日本語で話しかけると、中々よく通じました。

「アメリカはこの頃、南と北にわかれて戦っています。

私たちは南軍に属しています。

中国も今は内乱で、大変です。」 |

長崎のはんじょうぶり

|

こんな話をきいて晋作は「外国との戦争より日本の中での内乱が怖いな」と思うのでした。

「日本では武士と平民とにわかれていますが、アメリカではどうですか?」

「アメリカではそんなことはありません。大統領は平民から選ばれ、辞めるとまた平民に返ります。」

そんなことを話してゆくうちに、宣教師たちはしきりにキリスト教について話そうとします。

すると晋作は、

「ああ、キリスト教のことなら、ききたくありません。」

と席をたって帰るのでした。

その帰る道々彼は、

「どうもあの連中が日本語を勉強しているのも、キリスト教を広めようとするためではあるまいか。用心しなければいけないない。」と思ったりしました。

四月二十七日、いよいよ乗船です。

晋作は折りあしく麻疹(はしか)をわずらって完全になおってはいなかったのですが、勇んで乗込んでいます。

ところが船は、その日もその次ぎの日も出ないのです。

「せっかくいい天気なのに、日本人はふんぎりが悪いと、外国人から笑われるだろう。残念なことだ。」

と彼はくやしかっています。

が、幕府の役人の従者という資格で乗込んでいるので、どうにもできません。

二十九日の朝早く船はいよいよ出航しました。

名にしおう玄海灘で船は大きく揺れ、人々は船酔いに苦しみました。

しかし晋作は航海術を習おうとしただけあって、その中でゆうゆうと日記をつけ、一時間ごとの距離、船の向き、風の向き、船の位置をはかっています。

時間も一時、二時という西洋のよび方を使っています。

この船には肥前藩の中牟田倉之助や薩摩藩の五代友厚も乗込んでいました。

五代はやはり志士の一人で、水夫として乗込んでいたのです。

もちろん晋作も彼の名前はきいていましたし、五代も会えなかったとはいえ長崎で晋作を訪ねたことがあったくらいですから、二人は昔からの知合いのように話し合いました。

五代の語るニュースは、晋作には初耳でした。

「私は殿さまに従って大阪へいっていたのだが、なにしろ京・大阪には諸国から続々と志士たちが集ってきて、幕府をたおす兵をあげようとしておった。

京の長州藩邸もそのことで沸き立っておった。いやはや大変なものだ。」

晋作には本当にそんなことがあったのか、と疑われる程でした。しかしそれは事実でした。

そうしてこれは五代も知らなかったことですが、彼らの船が長崎を出る数日まえには、薩摩藩主の島津久光(一八一七〜八七年)が部下をつかわして、折りから京の郊外の伏見の寺田屋に集っていた、過激派の志士たちを斬り殺していたのです。

目を見張る事ばかり

船に慣れない日本人たちがやたらに水を使いすぎ、水がいよいよ底をついて心細くなった五月五日、船は中国の揚子江に入って乗組の人たちをほっとさせました。

あくる朝、船は川蒸気にひかれて上海へ入ります。途中の民家の風景は、日本に似ているように思われました。

ところが上海へきてみると、ヨーロッパやアメリカの商船と軍艦が「数千艘」も錨を下している、との印象をうけました。

これより彼は七月六日まで二か月間、上海にとどまることになります。

従者として幕府の役人に従ってゆくかたわら、せっせと歩き回ってはこの中国第一の港をつぶさに観察したのでした。

晋作にとって初めての外国で彼は何を見たでしょうか。

しばらく彼の日記をたどってみましょう。

「五月七日、明け方、陸では小銃の音がとどろいた。

これは長髪賊が中国の政府軍と戦っているその音だろうということだ。

もしそうだったら実戦をみることができるだろう。いい経験になるだろうと嬉しい。

五月十一日、役人が皆な出ていったあとで、中牟田と航海学がどんなに役にたつかということを話しあった。

中牟田がいうには航海学を学ぶためには、運用術・航海術・蒸気術・砲術・造船術を学ぶ必要があるということだ。

五月十二日、朝は英書を読む。午後、役人とフランス領事館へゆく。領事が門前までむかえてくれる。

そのあとでフランス人の店へいった。大小の器械が店に山のように積んである。

どれもほしいが、値段が高すぎるようだ。

五月十四日、晴れ。上陸してから今日まで、雨が全くふらない。雨のない国かもしれない。

一日中、外出しないで英書を読んだり日記をつけたりした。

一行の渡辺与八郎の下男がゆうべから急病で、けさ死んだそうだ。水が悪いいのか、病人が多い。

心細くなって帰りたいという人も多いが、自分は一歩国を出たからには、死は覚悟すべきだと思う。

ただ、いたずらに死んでも無駄なことだから、自分の身は自分で守るより仕方がない。

五月二十一日、つくづくこの上海について考えてみた。

中国人はここではみな、外国人のために使われている。

イギリス人やフランス人が歩いてゆくと、中国人はみな道をゆずってしまうほどだ。

上海の土地は中国の領土だが、実際にはイギリスやフランスの植民地である。

わが国でもこのことに十分注意しておかなければならない。中国のことだといっているわけにはゆかないのだ。」

晋作は上海がイギリスやフランスの属領のようになっているのに、深い印象をうけたのでした。

「日本が中国のおちいっているような道をたどらないためには、どうすればよいか。」

この問題を彼は頭にたたきこんで、日本へ帰ったのでした。 |

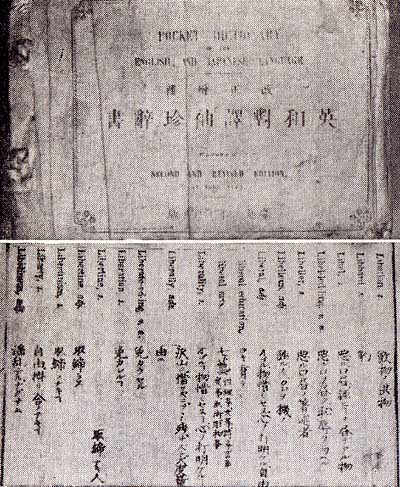

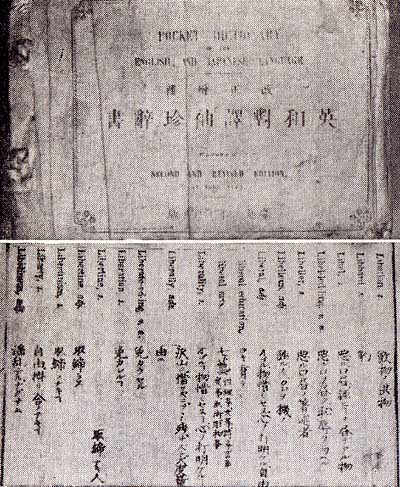

そのころの英語の辞書 表紙(上)と本文(下)

これらの辞書は日本で攘夷の嵐の吹き荒れている時に、すでに来日していたヘボンによって作られた。 |

「そうだ、軍艦を買おう。そうでなければ外国の脅しから日本を防ぐことはできない。

また日本人のひっこみ思案の気性もなおすことはできない。」

こう決心した晋作は帰国するとすぐ長崎で、勝手に自分の考えでオランダの蒸気船を買う契約をしました。

藩の役人たちはあわててそれを止めさせようとしました。

結局、売り主が手をひいたのでこの話は実現しませんでした。

そんなことで思わぬ時間を費やして京都にいた藩主に帰国の報告をし、江戸へ着いたのは一八六二年の秋の半ばのことでした。

5 志士としての活動 top

外人を斬る無礼者事件

高杉晋作が日本へ帰ってくるすぐまえに長州藩の方針は、大きく変っておりました。

航海遠略策を唱えていた長井雅楽は退けられ、長州藩はこれからのち、まっしぐらに攘夷へ突き進むことになりました。

何故そういう激しい切換えが行われたのかについては、その頃の薩摩藩の動きをふり帰ってみる必要があります。

その頃、薩摩藩の実権をにぎっていたのは、藩主の叔父にあたる島津久光でした。

彼は一八六二年三月に兵一千あまりをひきいて上京し、政局の斡旋に乗出しました。

彼には大久保利通らがついていました。

一外様(とざま)大名の後見人がたくさんの兵をひきいて、政局の中心へ乗出してくるとは、それまで予想もできないことでした。

志士はもちろん普通の民衆もそれを喜びむかえ、薩摩藩の人気はたちまちうなぎのぼりに高まりました。

さらに久光は朝廷のつかいとともに京都から江戸へゆき、幕府の改革をうながしました。

その結果が彼の改革案によって、さきに退けられていた一橋慶喜が将軍の後見職に、越前の松平慶永(一八二八〜九〇年)が将軍を助ける役の政事総裁職につきました。

薩摩藩は政局にたいする長州藩の発言力をこうして奪っていったのでした。

その帰り武蔵野国生麦村で久光の行列のゆく先を馬で横切ったイギリス人たちが「無礼者!」と斬り殺されたことは、志士たちの間での久光の人気をますます高めてゆきました。

これは「生麦事件」とよばれています。

長州藩では志士たちはこうした情勢をみて歯ぎしりしまた勇気づけられて、長井を追い落とし藩の方針を切換えたのです。

晋作が帰ってきたのはそういう雰囲気の中でした。

外国帰りの晋作はもう単純な攘夷ではどうにもならないことを知っていました。

いや彼は中国へ発つ前、長崎で出港を待っているあいだにも、どうすれば貿易の利益をふやすことができるか、を考えていたほどです。

その考えは次ぎのようなものでした。

「長州藩は長崎で商品の売りこみをしているが、その利益は外国商人と長崎商人の手に流れている。

それを改めるには長州藩は長崎に蔵をたてて、相場のよいときを見込んで外国人に直接売り払うようにすればよい。

そればかりでなくこちらから進んで、ロンドンやワシントンにまで出かけて貿易すればいっそうよい。

国につくすといっても、富国強兵に努めることである。今日では強兵とは富国のことである。」

こういう考えをもっていた晋作が、単純な攘夷がききめがあると考えるわけもありません。

しかし彼は、あえて単純な攘夷を実行しようとするのでした。

江戸へついてまもなく彼は脱藩しようとします。

|

外人を襲う事件が相次いだ。1861年7月5日、水戸の浪士が英国公使館を襲う。

|

それが失敗に終ったのちも、久坂玄瑞、井上馨、品川弥二郎らを集めて、横浜で外人を襲って斬ろうとくわだてました。

この計画は藩の世継ぎの定広が自ら出むいて取り押えたため、まさにいま行われようとするすぐ前に取止めとなりました。

が、この年十二月には品川御殿山の見晴らしのいいところに新しく建てているイギリス公使館を襲って、これを焼きはらいました。

若かった伊藤博文が気転をきかせてのこぎりをもってゆき、柵をごしごし切ったのはこの時のことです。

開国論を心に抱く晋作が、何故こういう単純な攘夷に走ったのでしょうか。

それには二つの目的があったと思われます。

一つは長州藩が公武合体を捨てたということを、誰にもはっきりさせるためです。

長州藩が航海遠略策・公武合体論を唱えて、政局へ斡旋に乗出したことは、まだ人々に深く印象づけられていました。

それをはっきり打ち消さなけねばならないと、晋作は考えたのでした。

いま一つの理由は外国とのあいだに争いをおこすことによって、幕府を困難におとしいれようとしたことです。

つまり攘夷は目的ではなく、それをすることによって別な目的に近づこうとする手段になっていたのです。

晋作自身、こうした焼きうちなどを「狂挙(きょうきょ)」、つまり狂った振舞いとよんでいます。

それをわきまえながら、彼はあえて単純な攘夷へ突き進んでいったのでした。

「やあ、征夷(せいい)大将軍」

その頃京都朝廷の勢いは、日ましに強くなってゆきました。

尊王攘夷の志士たちが、さかんに京都で活躍し、公家たちを動かしていたのです。

幕府におしこめられていた形の公家たちは、ここぞとばかり、強い方針を打ち出してゆきました。

一八六二年八月には、幕府に罰せられた志士たちを許すという朝廷の布告が出されました。

このとき、それまで小塚原に眠っていた吉田松陰のなきがらを晋作らの手によって、江戸の近くの世田谷村へ移されたのでした。

それがいまの松陰神社のあるところで、くしくも松陰神社は井伊直弼の菩提寺である豪徳寺(ごうとくじ)からほど遠からぬところにあります。

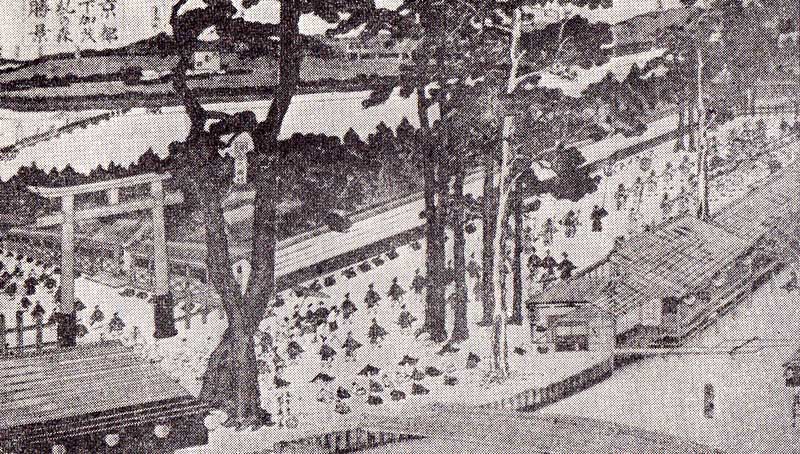

|

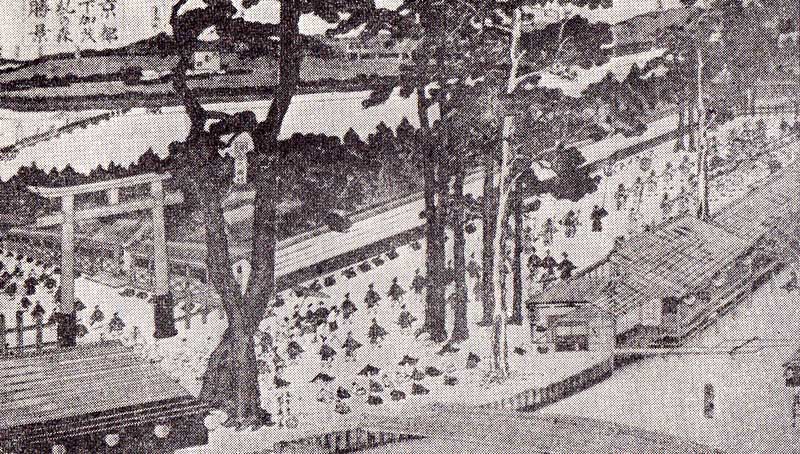

孝明天皇の賀茂神社行幸

|

つづいて朝廷は一八六二年九月には攘夷を行うことを含めて、幕府にそれを実行するよう迫りました。

十一月、幕府はこれをうけることに決定、あくる年三月には将軍家茂が京都へゆき、孝明天皇に付き従って、賀茂神社へ攘夷を祈りにゆくことになりました。

将軍が天皇のもとへゆく――こんなことはこれまでとても考えられなかったことです。

そして幕府では、いよいよ五月十日から攘夷を行うときめました。

攘夷を祈る行列が賀茂川原へさしかかったときのことです。

「やあ、征夷大将軍」と叫んだ者があります。高杉晋作でした。

何も咎(とが)められずに無事ですみましたが、そばにいた仲間が、「ああ、冷や冷やさせるではないか。」

といいますと晋作は、

「将平が天子さまのお供をしているので、ほめてやったのさ。ここで本当に攘夷を実行すれば、さまをつけてやるのだが。」

と、あいかわらず大胆できばったところをみせました。このとき晋作は京都にきていたのです。

それもまた京都朝廷の改革の一つの結果でした。

朝廷ではその頃それまで公家の学校であった学習院を開放して、誰でも意見をのべられる場所としました。

志士たちの何人かは、そうして学習院出仕という名目をもらうことになりました。

晋作もこの学習院のご用掛に任命されて、京都へきていたのです。

しかし京都へきてみると、晋作は長州藩や尊王攘夷のありかたについて、考えさせられました。

おりから京都にいた、彼をいつも理解してくれる周布(すふ)政之助を、晋作は訪ねました。

「この頃の藩のやり方をみていると、実にうわついているようにみえます。

なるほど今のわが藩の存在は、華やかです。

多くの藩士が志士として都をかけまわり、尊王だの攘夷だのと説いてまわっています。

しかし彼らはただよその藩の人間などに名を広めたいという気持ちにかられて、そうしているにすぎません。

自分が尊王家だと他人に認めてもらいたいのです。

そんなものは何の役にもたちません。かえって憎むべき連中です。」

「ふむ、してそなたはどうせよといわれるのか?」

「まずわが藩を固めることが大切です。

我々の目的をとげるためには藩を投げうってかからなければなりませんが、そのためにもまず藩の人心を一致させることが大切です。

公家のあいだを走り回っているときではありません。」

晋作はここで足元の藩をかためなければ尊王攘夷の運動は成功しない、と強く周布に説いていたわけです。

ほかの志士たちが少し得意になっていたときに、彼はそれがみかけだけの成功にすぎないことを見抜いていました。

周布はこれにたいして、

「そなたの言うことはわかる。しかしまだ早い。今はこの方法が正しいのだ。

もう十年もすればそなたの言っているようにできよう。」

これにたいして晋作の決断は早いものでした。

「そうですか、それでは私は十年間お暇をいただきましょう。」

こうして彼は決心の強さを示すため髷(まげ)をきってしまい、東行(とうぎょう)と名乗るようになりました。

西へ行く人を慕(しと)うて東行く 我が心をば神や知るらむ

というのがこのときの歌でした。

西へ行く人というのは、歌人の西行(さいぎょう=一一一八〜九〇年)をさします。

その西行のようにすべてこの世のことを忘れて生きたいとは思うが、しかし自分は東の空の政治からはなれられない。

その心を知ってくれるのは神だけであろう、という意味の歌です。

しかしそんな晋作を理解する人は少なく、彼はしきりに酒をのんではうさをはらすようになりました。

心配した友人たちは彼を無理に萩へ帰らせました。

一八六三年(文久三)四月十日に萩へついた彼は、菊屋横丁の父母の家をはなれ、かっての松下村塾の近く松本村にひっそりと住みました。

しかし時勢は彼をそのままにしておいてはくれませんでした。

やがて彼はまた、政治のまっただ中へ跳び込んでゆくことになります。

6 攘夷の先頭に立つ

top

奇兵隊を編成する

高杉晋作が萩へ戻って一か月後の一八六三年五月十日はいよいよ攘夷を実行する日でした。

攘夷の先頭にたっていた長州藩ではこの日の夕方、下関海峡をとおりかかったアメリカの商船ペンブロック号にいきなり大砲を撃ちかけました。

つづいて二十三日にはフランス船を、二十六日にはオランダ船を砲撃しました。

砲撃は砲台と長州藩の軍艦から行われたのです。

不意をうたれたこれらの商船ははやい船足を利用して、いずれも逃げ去りました。

攘夷の成功と喜ぶまもなく六月一日には、アメリカ軍艦ワイオミング号が準備を整えてやってきました。

長州側から撃ち始めるとワイオミング号はそれに応え、たちまちにして長州藩の二艘の軍艦を沈めてしまいました。

そうして五日には二艘のフランス軍艦で、陸上の砲台を撃ち壊し陸戦隊まで上陸させる有様でした。

長州藩は攘夷の結果がどうなるかを、身にしみて知りました。 |

奇兵隊をつくったころの晋作

|

この困難を救うことのできる人間はいるでしょうか。

「あの人こそ」と皆なのおしたのが高杉晋作でした。

藩は礼を尽して晋作にこの騒ぎを治めてほしいと頼みました。

そこで彼はまだ坊主頭のまま、下関へとびます。

「なんともろいことだろう。海戦で敗けたのはまだわかる。しかし陸上の戦いでの敗けぶりはどうだ。

各々が七十発も八十発も鉄砲をうちながら、敵をただ一人傷つけただけだ。話にならない。」

そのときの様子をこのようにみた晋作は、武士がだらしないのを一目でみてとりました。

こうして彼は志願するものは身分にかかわりなく、誰でも入れる軍隊を創ろうとしました。

武器をもつ者といえば武士だけに限られていたその頃としては、これは思いきったやり方でした。

それによって彼は、庶民の間にひそんでいるエネルギーをひき出そうとしたのです。

晋作が下関へ急いで駆け付けたのは一八六三年六月六日、そうして八日にはもう新しい軍隊を編成しているのです。

ごの軍隊は「奇兵隊(きへいたい)」と名づけられました。正規の軍隊つまり「正兵」ではない、という意味です。

「高杉さんが今度、新しい隊を創りなされたそうな。

入りたい者は誰でも入れてくださり、能力さえあれば小隊長にも取立てくださるとのことじゃ。」

こんな噂が広まるといろいろな種類の人間が、どっと集りました。

百姓もおれば町人もいます。漁師もおれば武士もいます。博奕うちもいます。

晋作がこの奇兵隊をつくることを発表したのは、下関の豊な商人白石正一郎の家でしたが。

もちろん正一郎も、弟の廉作(れんさく)と一緒に隊にくわわりました。

正一郎は商人でありながらはやくから尊王攘夷運動に関心をもち、志土たちを経済的に助けていた人物でした。

これらの元気な若者たちは通商条約によって開港されてからのち、物価の値占がりなどによる不満をぶつけるため、進んで奇兵隊にくわわったのでした。

この奇兵隊の隊員はあまりに元気がよすぎるので、晋作は規律を保つのに苦心するほどでした。

奇兵隊につづいて同じような性格の隊が、続々つくられてゆきました。

しかし攘夷の実行は結果として長州藩の独走に終りました。

その頃京都では尊王攘夷派がその力を日ごとに大きくしているようにみえ、とうとう一八六三年八月には攘夷に自ら乗り出すという名目で、孝明天皇を大和(奈良県)へつれだし、幕府を討つ旗上げをしようというところまで計画がすすみました。

しかしこの計画は失敗に終りました。

孝明(こうめい)天皇自身幕府を討つことには反対でしたし、幕府が京都をまもるためにおいている京都守護職をつとめる会津藩はもとより、長州藩が力をのばしているのをこのまぬ薩摩藩も反対でした。

これらの勢力は宮廷の幕府派と相談して八月十八日にクーデターをおこし、一挙に尊王攘夷派を追い出したのです。

長州派とみられていた三条実美(さねとみ=一八三七〜九一年)ら七人の公家は、蓑笠(みのかさ)をつけて長州までおちのびなければなりませんでした。

高杉が予言していたとおり京都での志士たちの活動は、華やかではありましたが根なし草のようなものでした。

すて身の進軍「蛤御門の変」

形勢は逆転しました。

それまでに天皇が出した命令は、天皇の意志をないがしろにしたものとして、まるでなかったかのように扱われました。

長州藩は乱暴であるとされるようになりました。

そのうえイギリス、フランス、アメリカ、オランダの四国が連合艦隊をつくって、下関で外国船に大砲を撃ち込んだときの仕返しにやってくるとの噂も流れてきました。

長州藩はまわりじゅう敵だらけになってしまいました。

こういう状態の中では、人間はあせりがちなものです。ましてや元気のいい若い志土たちです。

彼らの怒りはおさえようもありません。

三条実美らをおしたてて京都へのぼり朝廷を再び自分たちのものにしようとする気運が、どんどんもりあがってきました。

諸(しょ)隊の一つである遊撃隊の隊長来島又兵衛は名のとおった豪傑でしたが、それだけに京都へあせって攻め込もうとする人たちの先頭にたっていました。

高杉晋作は、周布政之助とともに攻め込むのには反対でした。

その頃彼は父親にあててこう書いています。

「政府のえらいお役人方は何事にも気がすすまないようですし、豪傑たちはいたずらに血気にはやって本当に困っています。」

血気にはやる人々にとっては、長州藩が乱暴だといわれた仕返しをすることが、なによりも大切でした。

しかし周布や晋作にとっては、そういう形で藩につくすことなどはもはや二の次ぎの問題で、まず藩を固めることが必要と思われていたのです。

一八六四年(文久四)正月、京都に攻め入ることをはやる来島又兵衛を説得する命令が高杉晋作に下りました。

彼は遊撃隊のたむろする周防(すほう)の宮市へでかけます。

「来島、そなたの気持ちはよくわかる。しかし今はあせる時ではない。出発をのばしてくれんか。」

「そなたも命が惜しくなったのか。殿さまの顔をつぶした仕返しをしないでどうするつもりなのだ。」

「それはわかっている。しかしいま京都へおしかけても負けるにきまっているではないか。いずれ兵をあげるときはくる。それまで待ってもらいたいのだ。」

「馬鹿をいうな、そなたは長州武士ではないのか。聞けばそなたは近頃百六十石取りになったという。それで怖くなったのだな。」

こうののしられては晋作も真赤になって怒りました。

「よし、それならば命が惜しいか、惜しくないか、よくみせてやる。」

晋作は外にでるとそのまま舟で大阪へ脱走しました。

彼は上方にいる木戸孝允や久坂玄瑞をよびかえし、京や大阪の様子を来島たちによく説明してもらって、彼らのあせりをおさえようとしたのでした。

はたして木戸も久坂も京に攻め入るのに反対でした。

しかし藩では晋作の行動を非難する声が猛烈にわきおこってきました。それもそのはずです。

彼は来島を説得するようにという命令をうけて宮市へ出張しながら、それを果さなかったばかりか、なんの断りもなく大阪へ跳び出してしまったのです。

藩からはすぐ帰るようにとの命令かくだり、晋作が三月二十五日に萩へ帰ると脱走の罪で野山獄へほうりこまれました。

師の松陰も二度も過さなければならなかったところです。

ままにならない牢の中での日々を、晋作は読書に熱中することによって過したようです。

彼の獄中手記には、毎日どれだけ本を読んだとか、その感想を示す詩とかが記されています。

そんな彼をなぐさめてくれるのは、松陰の兄である杉梅太郎だけでした。

それやこれやを思い、晋作には一句うかびます。

先生遠くしたいて天ならず ようやく野山獄

松陰先生の意志をついで一生懸命努力してきた自分だったが、ようやく先生がかつて無念の日々をすごされたこの野山獄にまで、たどりついたというのです。

晋作の脱走を周布政之助は「馬鹿なことをしてくれた」と舌打ちする思いで受止めました。

そんな気持ちを周布はおさえきれなかったのでしょう。

ある夜、酒をのんだ勢いで馬を野山獄へ走らせ、刀をぬいて門をあけさせ、晋作に何事か怒鳴ると走り去りました。

それは当り前では考えられぬことでした。

このため周布(すふ)は閉門を命じられ、家に閉じこもるようになります。

周布と晋作がいなくなると、京に攻め入ろうとするのを抑える力をもつ人は、もういません。

たちまちにして藩は兵をあげることを決定し、六月下旬、来島又兵衛の遊撃隊を先頭として、諸(しょ)隊が続々と京へのぼりました。

七月、彼らは京都で薩摩、会津両藩の兵と戦い、とうとう天皇のいる御所へせまって、蛤御門に大砲を撃ちかけましたが、最後には破れてしまいました。

来島は死に久坂も死にました。

木戸は身をやつして、但馬(たじま=兵庫県)の辺りを逃げ回らなければなりませんでした。

これを「蛤(はまぐり)御門の変」といいますが、これによって長州藩は朝廷の敵、つまり朝敵となりました。

孝明天皇は長州を討つように命じ、八月上旬、将軍家茂は長州征伐のため兵を出すよう諸藩に命じます。

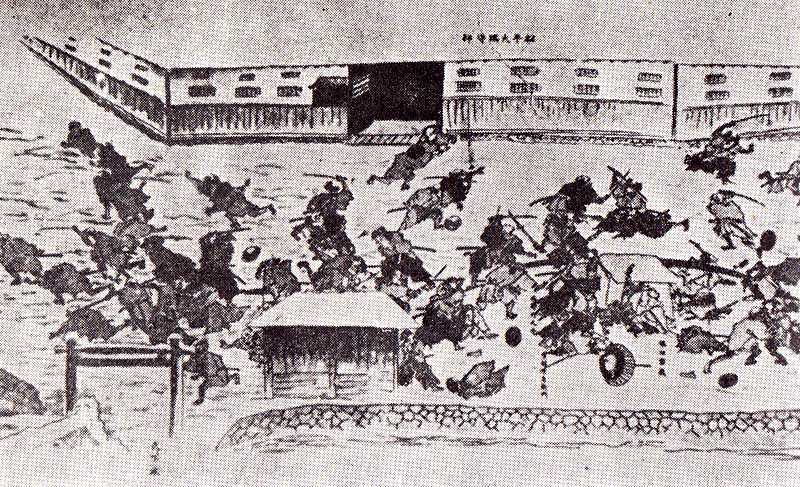

四か国相手の下関戦争

|

下関の砲台を占領した欧米の連合艦隊

|

ちょうどその頃、イギリス、フランス、アメリカ、オランダ四国の連合艦隊が、長州へむかいつつありました。

長州藩の人々は「いまこそ外国人を斬ってやろう」と大いに興奮していました。

若い武士たちは刀をにぎりしめて、殺気だって町を歩いていました。

しかし刀は砲にはかなわなかったのです。

一八六四年(元治一)八月五日の夕方から、連合艦隊が下関海峡の砲台を撃ち始めたかと思うと、六日にはもう陸戦隊が上陸して、残った砲台を壊してしまいました。

藩士たちがいかに力んでみても、どうするすべもありませんでした。

「あと始末をつけなければならない、しかし誰がこの困難を始末できようか。」

そう思ったとき人々の思いうかべるのは、やはり高杉晋作の姿でした。

晋作はその頃は牢から出され、父の家にとじこもっていたのですが、その晋作のもとへ藩の使いがとびました。

こうして彼は敗戦の始末をつける役目をおわされたのです。

といっても罪をおかした身なので、いきなりすべてをまかされた全権大使というわけにもゆきません。

晋作は臨時に長州藩一番家老宍戸(ししど)備前の養子・刑馬(ぎょうま)と名乗ることになり、黒のえぼしをかぶり、陣羽織(じんばおり)を着て、黄金(こがね)づくりの太刀をはいて、小舟で旗艦ユーリアラス号へ乗り付けました。

イギリスの通訳であったアーネスト・サトーは、この降伏の使節は、「魔王のように堂々としていた」と書いています。

日本側の通訳としてついていったのは、、伊藤博文と井上馨でした。

彼らは外国の様子を知ろうと、一八六三年(文久三)に苦労してイギリスヘいったのでしたが、四国連合艦隊が長州に攻め込もうとしているのを新聞で知り、急いで帰国してきたのでした。

そうして横浜で、イギリス公使オールコックを説いたのでしたが、それが効果をあげないうちに、開戦となったのです。

会談は三回にわたって行われ、その結果下関海峡をとおる船が望むときは、これに石炭や薪、水をあたえること、海峡には砲台をおかないことなどが、取決められました。

しかし賠償金の要求は幕府の責任だとして退け、また海峡にある彦島を特別に貸してもらいたいという要望にたいしては、晋作はそれが日本の昔からの領土であることを強く主張して、あきらめさせました。

こうして長州藩は攘夷を止めることとなったのです。

しかし晋作らの手柄を正しく認めてくれた人々は、多くありませんでした。

会談の最中にも攘夷派は彼らを斬ろうとしたこともあったほどでした。

7 今度は幕府の軍隊が top

長州藩の降伏

息つくひまもなく今度は幕府の軍隊が、長州藩に四方から迫っておりました。三十六藩から集めた兵力です。

その総督には尾張藩主の徳川慶勝、総参謀は薩摩の西郷隆盛でした。

彼らは戦わずして長州藩を降伏させようとしました。

こういう危機にさいして長州藩の中では、意見がまっ二つにわれました。

保守派は無条件降伏を主張し、それまでともかく政権をにぎってきた改革派は、いま抑えられるにしても、ゆくゆくは幕府にたいして立ち上がるだけの準備をしておこうと主張しました。

しかし危機がふかまると、保守派の力が強くなってきました。

それを知った周布政之助は自殺しました。

井上馨は襲われて今にも死ぬかというような重傷をおいました。

藩主の気持ちもぐらぐらし、保守派が政権をとりました。

改革派は政府を追われたばかりか、そのうち代表者格の三人の家老は切腹、四人の参謀はうち首ということになり、三条実美らの公家は九州へ移されることとなりました。

そして保守派はこれらの首を広島にある幕府軍の司令部へもってゆき、降伏したのです。

高杉晋作の身のまわりも危なくなりました。

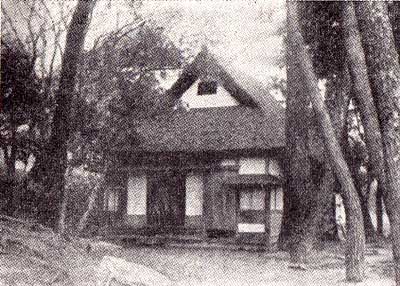

すばやい彼は百姓に身をやつしたり、田舎の神主のような恰好をしたりして、さっそく萩をぬけだし下関の白石正一郎のところに二日ばかりひそんだのち九州へわたり、谷梅之助と名前を変えました。

九州では志士を集めて兵をおこそうとしたのですが成功せず、筑前(福岡県)の野村望東尼(ぼうとうに=一八〇六〜六七年)の平尾山荘にかくまってもらうことになりました。

望東尼はこのとき六十才にちかく、女なからに尊王家として名を知られていました。

また歌人としても有名でした。

しかし晋作は長州藩の様子を思うと、そこにじっとしてはいられませんでした。

「このままでは改革派は、完全においはらわれてしまう。そうすれば、日本の危機を乗切る希望はなくなる。」

こう考えた晋作はやもたてもたまらず、一八六四年十一月二十一日、山荘を出て下関へ帰りました。

奇兵隊などの諸隊は藩から解散命令をうけて下関辺りへ集り、せめて解散だけはまぬがれようと静まりかえっていました。

晋作はそのまっただなかへ乗込み、萩の政府を武力で討とうと主張したのです。

みんな尻込みしました。晋作は怒りいらだちます。 |

平尾山荘(明治時代に再建されたもの)

|

そのなかでその頃、力士隊の隊長をしていた伊藤博文がまず晋作の意見に賛成しました。

つづいて遊撃隊の石川小五郎が――、一八六四年十二月十五日の夜半でした。

折りから十センチ余りもつもった雪のなかを満月に照らされて、彼らは立ち上がりました。

彼らは下関の奉行所をおそい、これを占領しました。

まず資金や食料が自由になるようにしたのです。

やつぎばやに彼らは三田尻の海軍局を襲って、藩の船三艘を奪い取りました。

いざとなれば海から萩を襲おうというわけです。

こんなところにも晋作の大胆ではあるが、きめの細かい計画がうかがわれます。

萩の藩からは、この反乱軍を討ち破るようにとの命令が、出されました。

いよいよ長州藩どうしの戦いです。

晋作も覚悟をきめ藩主にむかって弓をひくことになりました。

諸隊も戦いにくわわりました。

彼らは数の上からはどうしてもかなわないように思われました。

しかし諸隊は新式の武器をもっていました。

また一般の人々は保守派にでなく、反乱軍に味方しました。

お金を出す人、出ていって握り飯をつくる人などがあいつぎ、戦いは反乱軍の勝利に終ったのです。

長州藩は再び幕府に対抗する勢いを示しはじめました。 |

晋作と伊藤博文(右)

|

活路をみつけた薩長の連合

危機になると引張り出される高杉晋作は、その危機を乗切ると自分の成果のうえにあぐらをかいていることができません。

おそらく彼は幕府を倒したのちの日本についても考えようとしていたのでしょう。

にわかにイギリスへゆきたいと言い出しました。

彼は藩から費用として一千両を受取ると、伊藤博文とともに長崎へ出かけました。

ここでイギリス商人のグラバーに取り計らってもらおうとしたのです。

「しかし高杉さん。いまイギリスへゆかれてもそんなに得るところはありませんよ。

それよりも下関を開港しなさい。どんなに利益が、あがるかわかりません。

ごらんなさい、この長崎の繁盛ぶりを。」

逆にグラバーにこう説かれた晋作は、なるほどもっともだと思い、イギリスヘゆくのを取止め、下関へ戻って開港の準備にとりかかりました。

ところがまだ攘夷の気持ちのぬけきらない志士たちは、それを知ると彼を暗殺しようとしはじめました。

保守派からの暗殺を逃れたら、改革派の中の攘夷派からねらわれる、まことにあぶない日々でした。

また脱走です。

ちょうどイギリスヘいくために用意したお金をまだもっていたので、一八六五年(慶応一)四月、晋作は親しくしていた女性をつれだし四国へ逃げました。

しかし幕府方も彼を追っていました。

二人は田舎もの夫婦ののんびりした旅という恰好で、追手の目を逃れながら、琴平神社に詣りこの地の博奕(ばくち)うちの親分である日柳燕石(くさなぎ・えんせき)にかくまわれました。

日柳は博奕うちでしたが、尊王の志士でもあり、詩文や書画にすぐれていました。

晋作をかくまったかどで、彼はのちに高松藩の牢に入れられました。

|

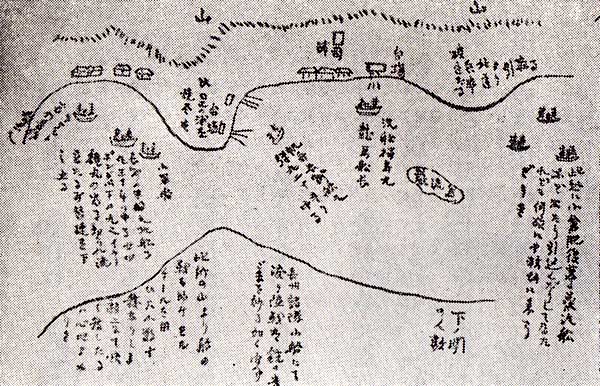

長州と幕府の下関の戦い(坂本竜馬のかいたもの)

|

そのあいだ、幕府は第二次の長州征伐を計画しました。今度は長州藩も戦う気が十分でした。

木戸孝允がよびかえされます。

大村益次郎(一八二四〜六九年)は軍隊の指導者となります。

しかし総大将として幕府軍をむかえ討つことができる人間は、もう高杉晋作よりほかにいない、と人々は考えます。

木戸からいわれて伊藤博文が、使いにたち彼を山口ヘむかえました。

しかしその頃は、日本の情勢もかわってきていました。財政がゆきづまっていたところから。

どの藩も今回の出兵を喜びませんでした。いや、それだけのゆとりも、中々なかったというべきでしょう。

なかでも大藩の薩摩藩は、幕府に完全に背をむけてしまいました。

薩摩は幕府が長州藩を討つことによって、独裁的な権力を再びふるおうとしていることに、激しい反感を覚えたのです。

薩摩藩は表向きは中立をよそおいながら、裏では長州と手を結ぼうとしました。

それを土佐藩の志士である坂本竜馬や中岡慎太郎が、斡旋をして薩長の連合がなりたちました。

長崎貿易に力をもつ薩摩と結んだため、その名儀をかりて、長州藩はこののち外国から新式の武器をどんどん買い入れることができました。

そんな中で一八六六年(慶応二)六月、高杉晋作は長州藩の海軍総督に任命されました。

幕府がそのまえの年から唱えていた長州征伐は、諸藩の協力をえることができないため、延び延びになっていましたが、ようやくこの頃から始りました。

ひそかな喜び

幕府軍はまず周防の大島に上陸してこれを占領しました。

晋作はさっそく旗艦オテント様号にのって、幕府の軍艦四艘に夜討をかけ、これをいためつけました。

つづいて幕府軍は安芸(広島県)の国境から、また石見(島根県)の国境から、長州藩へ入り込もうとしました。

しかしいずれも長州藩の軍隊にやぶられました。

一方、九州方面では晋作が指揮して長州軍はどんどん攻め入り、幕府方の小倉城を攻め落としました。

勝利の知らせは晋作のもとへ続々とやってきました。

平民から成り立っている長州藩の諸隊が、幕府方の古くからの武士の隊になぜ勝つことができたのでしょうか。

幕府軍のある部将は、こう書いています。

「敵軍をみているとまるで猿のように身軽にとびあるく。

そうして鉄砲をもってどんどん射ち出してくる。

ところが味方は、重い鎧(よろい)兜(かぶと)をつけて自由に動けない。

鉄砲も古い火縄銃だから雨がふるとつかえない。

あわてて鉄砲を整えに使いを走らせる有様だ。」

それは、古い武士の世にたいする、平民の力の勝利を示すかのようでした。

新しい世の中の足音が、もうそこまで迫っていたのです。

天下の台所といわれた大阪でも人々は幕府をはなれ、長州藩に心をよせていました。

そんな中で将軍家茂は大阪城でなくなりました。

あいつぐ敗北に戦意を失っていた幕府軍は、これを機会に天皇に兵をひくようにとの勅語を出してもらい、引揚げてしまいました。

しかしその頃、高杉晋作は立つことができなくなっていました。

何故なら前から悪かったた結核が日頃の無理でどっと悪化してたくさん血をはき、寝たきりの姿となっていたのです。

それでも彼は病床から指図をして、筑前藩の幕府派に捕えられた野村望東尼を救いだしたりしました。

けれどもそれが精一杯でした。

思い残すことのない一八六六年がすぎて、新しい年がやってきました。

しかし彼の体には春は帰らず、ますます悪くなるばかりでした。

枕元には家族や友人、それに野村望東尼(ぼうとうに)も集っていました。

晋作は筆と紙をもって、ようやく、

おもしろきこともなき世をおもしろく

とまで書くと、望東尼があとを引取って、

すみなすものは心なりけり

と続けました。それをみて晋作はにっこりと笑いました。

それでも政治を忘れず「しっかりやってくれ」と皆んなに頼みながら晋作が世を去ったのは、その年四月十四日、

二十八才にまだ四か月たりない若さでした。

亡骸(なきがら)は長門国厚狭郡吉田村の清水山に葬むられました。

もと奇兵隊の本営のあったところです。

top

****************************************

|